MEDICINA LEGAL

Aula 1

Introdução à Medicina Legal

Introdução à Medicina Legal

Olá, estudante! Nesta videoaula você vai conhecer os aspectos introdutórios da medicina legal. Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois é imprescindível conhecer essa área importante dentro da investigação criminal. Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Receba as boas-vindas para a aula que trata da medicina legal

Nesta disciplina, exploraremos os princípios fundamentais, sua evolução histórica e suas diversas subdivisões, como antropologia forense e toxicologia. Descobriremos como a medicina legal desempenha um papel crucial na elucidação de crimes e na análise de lesões corporais, fornecendo uma base sólida para a aplicação da justiça. Vamos começar nossa jornada juntos!

Para contextualizar a aula, vamos analisar esses questionamentos:

Como a medicina legal se diferencia da criminalística e da criminologia em termos de abordagem e foco de estudo?

Qual é a importância da medicina legal na investigação de casos de intoxicação e envenenamento, e como os conhecimentos dessa disciplina podem contribuir para a resolução desses casos?

Estamos juntos nessa jornada de aprendizado. Vamos lá, bons estudos!

Vamos Começar!

Introdução à medicina legal

A medicina legal é um campo que abrange tanto a medicina quanto o direito, como sugere seu próprio nome. Essa interseção indica a relevância da temática para os conteúdos estudados anteriormente.

Conhecida também como medicina legal forense, medicina criminal, medicina judiciária, biologia legal, entre outras denominações, a medicina legal é, tecnicamente, mais acertadamente chamada de primeira. Seu conceito varia dependendo do ponto de vista sob o qual é abordado.

Alguns veem a medicina legal como uma ciência autônoma, enquanto para outros é uma arte. Na verdade, é uma combinação de ambas, pois exige habilidade prática e conhecimento científico. A medicina legal se fundamenta em diversos campos científicos, como patologia, fisiologia, traumatologia e psicologia, entre outros, para auxiliar a justiça em questões práticas e na elaboração de leis.

Ela desempenha um papel crucial em diferentes áreas do direito, como penal, civil, trabalhista, previdenciário e constitucional, por exemplo. Embora não seja uma especialidade médica, é uma disciplina que qualquer médico pode exercer com o conhecimento adequado.

No contexto do ensino, profissionais das áreas das ciências biológicas ou do direito com conhecimentos teóricos podem lecionar medicina legal. A importância dessa disciplina para o direito é evidente, especialmente na formação de advogados, promotores, delegados e peritos criminais.

A medicina legal abrange uma parte geral, que inclui a deontologia médica e normas técnicas, e uma parte especial, que engloba diversos campos, como antropologia forense, traumatologia e sexologia forense.

Esses campos da medicina legal desempenham papéis específicos na elucidação de crimes, na análise de lesões corporais, na determinação de aspectos relacionados à morte, na investigação de intoxicações, entre outros. A disciplina é essencial para compreender não apenas os aspectos médicos, mas também as implicações legais dos casos.

Portanto, a medicina legal é uma ferramenta crucial para profissionais do direito e da área da saúde, desempenhando um papel fundamental na justiça e na sociedade como um todo.

Ao explorar os princípios e o desenvolvimento histórico da medicina legal, encontramos indícios que remontam a três mil anos antes de Cristo, durante o processo de mumificação praticado pelos antigos egípcios.

Inicialmente, os órgãos internos eram removidos para evitar a decomposição que degradaria o corpo. Os sacerdotes observaram que internamente as vísceras eram semelhantes, começando a associar funções específicas do corpo a órgãos particulares. Do mesmo modo, começaram a correlacionar certas lesões com a causa da morte. Assim, nesse período distante, surgiu uma noção rudimentar de medicina legal.

Mais tarde, por volta de 900 a.C., o Código de Hamurabi já mencionava a relação médico-paciente.

Na Grécia Antiga, por volta de 300 a.C., Platão associava atividades laborais a lesões ou deformidades específicas. Por exemplo, um carpinteiro apresentava determinadas lesões, enquanto um trabalhador em pedreiras tinha outras. Tais observações constituíam uma forma inicial de análise pericial.

Na Roma Antiga, por volta de 700 a.C., o imperador Numa Pompílio decretou que mulheres grávidas não poderiam ser executadas, mas era difícil determinar a gravidez. Isso levou ao desenvolvimento de métodos periciais, incluindo análise da urina, para detectar a gravidez precocemente.

A Lei das Doze Tábuas, em 450 a.C., observou que a gestação não excede dez meses, um aspecto crucial para questões de paternidade.

Na Idade Média, surgiram diversas legislações e decretos relacionados à medicina legal. A Lei Sálica, de 511, proibia mulheres de assumirem o trono, o que exigia avaliação pericial para determinar o sexo. As capitulares do rei Carlos Magno exigiam a descrição detalhada de lesões em casos criminais.

Durante o domínio do direito canônico, decretos papais autorizavam médicos a determinar a causa da morte e a realizar necropsias para investigar crimes.

Na China, o livro Hsi Yuan Lu, de 1248, abordava o uso de conhecimentos médicos para resolver crimes e diagnosticar lesões.

Na França, em 1275, o livro Traité des Relatories, de Ambroise Paré, tratava principalmente de ferimentos causados por armas de fogo.

No Brasil, em 1832, surgiram os primeiros regulamentos de medicina legal, seguindo a promulgação do Código Penal e do Código de Processo Penal Nacional.

A evolução da medicina legal no Brasil pode ser dividida em três fases: estrangeira, de transição e de nacionalização. O período de nacionalização, liderado por figuras como Raimundo Nina Rodrigues, marcou a verdadeira consolidação dessa especialidade no país, influenciada pelos modelos europeus e adaptada às necessidades locais.

Siga em Frente...

Conceito e função

A medicina legal pode ser descrita como a aplicação de conhecimentos médicos, físicos, químicos e biológicos que servem como base para o trabalho pericial e para a elaboração e execução das leis pelo jurista.

Em outras palavras, é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos que auxilia o direito, colaborando na elaboração, interpretação e aplicação das leis em sua área específica de atuação.

Embora seja mais comumente associada à perícia, a medicina legal também é relevante na esfera abstrata, como na formulação de leis. Por exemplo, ao elaborar o tipo penal de lesões corporais, é necessário ter conhecimento em medicina legal. Da mesma forma, no contexto de um caso específico, entender as consequências de uma lesão requer análise pericial. Assim, a medicina legal tem aplicação tanto na criação quanto na interpretação e execução das leis, servindo como uma ciência auxiliar ao direito.

Conforme destacado por Hercules (2011), a medicina legal é uma combinação de arte e ciência. É uma arte porque realizar uma perícia médica exige habilidade prática e estilo na redação do laudo; é ciência porque conta com um campo próprio de pesquisa e se beneficia do conhecimento de outras especialidades médicas.

É importante ressaltar que a prática da medicina legal, por ser uma especialidade médica, requer habilidades específicas para garantir a precisão dos laudos. Antes de aprofundar o estudo do tema, é fundamental entender a diferença entre os ramos relacionados, para evitar confusões a respeito do escopo da medicina legal.

A criminalística, por exemplo, é uma parte da investigação conduzida por peritos criminais, não por médicos legistas. Eles coletam evidências como análises do local do crime, fotografias e entrevistas para embasar a investigação e possível processo criminal.

Por outro lado, a criminologia é um ramo da sociologia que estuda as causas e a etiologia do crime como um fenômeno social, sem analisar casos individuais.

A medicina legal, por sua vez, é uma ciência autônoma que examina as variações biológicas e psicológicas do corpo humano vivo ou morto para esclarecer questões judiciais. No entanto, é importante notar que a medicina legal está relacionada à materialidade de um possível crime, não à autoria, culpa ou intenção, que são investigadas no inquérito policial e no processo criminal.

Divisão da medicina legal

A medicina legal pode ser abordada sob diferentes perspectivas, considerando seu histórico, sua prática profissional, seus aspectos doutrinários e sua estrutura didática.

Do ponto de vista histórico, a medicina legal se desdobra em diversas fases evolutivas, cada qual com sua especificidade. Essa divisão inclui a medicina legal pericial, também conhecida como medicina forense, voltada para a aplicação prática no sistema judiciário; a medicina legal legislativa, que contribui para a formulação e revisão de leis relacionadas às ciências biológicas; a medicina legal doutrinária, que explora temas subsidiários essenciais para entender certos conceitos jurídicos que exigem conhecimento médico e biológico; e a medicina legal filosófica, que aborda questões éticas, morais e de bioética no contexto médico-legal.

Sob a ótica profissional, a medicina legal se divide em medicina legal pericial, criminalística e antropologia médico-legal, cada uma exercida em diferentes instituições especializadas.

Na esfera doutrinária do direito, a medicina legal é subdividida em medicina legal penal, civil, canônica, trabalhista e administrativa, cada uma focando em aspectos específicos do ordenamento jurídico.

Em termos didáticos, a medicina legal se divide em medicina legal geral, que engloba a deontologia (obrigações e deveres médicos) e a diceologia (direitos dos médicos), e a medicina legal especial, que trata de áreas específicas:

Antropologia médico-legal: estudo da identidade e identificação médico-legal e judicial.

Traumatologia médico-legal: análise de lesões corporais do ponto de vista jurídico.

Sexologia médico-legal: investigação da sexualidade normal, anormal e criminosa.

Tanatologia médico-legal: estudo da morte e do cadáver, incluindo diagnóstico de morte e necropsia.

Toxicologia médico-legal: análise de envenenamentos e intoxicações.

Asfixiologia médico-legal: detalhamento das asfixias violentas.

Psicologia e psiquiatria médico-legal: estudo de transtornos mentais e comportamentais no contexto legal.

Medicina legal desportiva: análise das questões médico-legais relacionadas ao esporte.

Criminalística e criminologia: investigação técnica dos indícios materiais do crime e estudo da natureza do crime, do criminoso e da vítima.

Infortunística: estudo dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

Genética médico-legal: questões relacionadas à paternidade, maternidade e herança.

Vitimologia: análise do papel da vítima na ocorrência e justificação de crimes.

Em síntese, a medicina legal se revela como uma disciplina multifacetada, que abarca diversos aspectos históricos, profissionais, doutrinários e didáticos. Ao longo dos anos, essa área do conhecimento tem evoluído para atender às demandas da sociedade e do sistema judiciário, proporcionando uma base sólida para a aplicação da ciência médica no contexto legal.

Com suas subdivisões e especializações, a medicina legal desempenha um papel fundamental na elucidação de questões complexas relacionadas à identidade, saúde, crime e justiça. Por meio de uma abordagem interdisciplinar e criteriosa, os profissionais da medicina legal contribuem para a busca da verdade e a garantia dos direitos individuais, promovendo a integridade e a justiça no âmbito jurídico e social.

Vamos Exercitar?

Vamos juntos resolver os questionamentos para melhor compreendermos o tema?

Como a medicina legal se diferencia da criminalística e da criminologia em termos de abordagem e foco de estudo?

Qual é a importância da medicina legal na investigação de casos de intoxicação e envenenamento, e como os conhecimentos dessa disciplina podem contribuir para a resolução desses casos?

A medicina legal difere da criminalística e da criminologia em sua abordagem e foco de estudo. Enquanto a medicina legal se concentra na aplicação de conhecimentos médicos para esclarecer questões judiciais, incluindo análise de lesões corporais, determinação de causa de morte e investigação de intoxicações, a criminalística é responsável pela análise técnica dos indícios materiais do crime, como impressões digitais, vestígios de sangue e DNA. Por outro lado, a criminologia estuda as causas e a etiologia do crime como um fenômeno social, analisando padrões de comportamento criminoso e fatores que contribuem para sua ocorrência, sem se ater a casos individuais.

A medicina legal desempenha um papel crucial na investigação de casos de intoxicação e envenenamento devido à sua expertise na análise de substâncias químicas e seus efeitos no organismo humano. Os conhecimentos dessa disciplina permitem aos peritos identificar a presença de toxinas no corpo das vítimas, determinar a causa da intoxicação e estabelecer uma possível relação entre a substância encontrada e o evento ocorrido. Além disso, a medicina legal contribui para a compreensão dos efeitos das substâncias tóxicas no corpo, ajudando a elucidar as circunstâncias em torno do caso e fornecendo evidências científicas que podem ser usadas na investigação criminal e na aplicação da justiça.

Saiba Mais

Para aprofundar seus estudos em medicina legal e sua história, indica-se a leitura do artigo disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/culturateo/article/download/25056/17887/65044. Acesso em: 4 abril. 2024.

Referências Bibliográficas

BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal: Parte Geral (arts. 1º a 120). 29. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023. (v. 1).

CROCE, D.; CROCE JÚNIOR, D. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: https://bit.ly/2WqjG7f. Acesso em: 4 jul. 2021.

GRECO, R. Curso de direito penal: artigos 1º a 120 do código penal. 25. ed. 2. reimp. Barueri, SP: Atlas, 2023.

HERCULES, H. de C. Medicina legal: texto e atlas. São Paulo: Atheneu, 2011.

TOCCHETTO, D. Balística forense: aspectos técnicos e jurídicos. 11. ed. São Paulo: Millennium, 2021.

Aula 2

Medicina Legal I

Medicina Legal I

Olá, estudante! Nesta videoaula você vai conhecer a traumatologia forense. Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois auxilia na determinação precisa das circunstâncias de um crime, incluindo tempo, local e natureza dos ferimentos, elementos cruciais para a investigação e aplicação da lei. Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Receba as boas-vindas para a aula que aborda a traumatologia forense, um ramo crucial da medicina legal que se concentra nas lesões físicas causadas por diversas fontes de energia, com implicações jurídicas significativas. Neste estudo, exploramos as energias mecânicas, físicas e físico-químicas que podem desorganizar o corpo humano, levando desde lesões leves até a morte. Compreender esses conceitos é essencial para os futuros profissionais, pois auxilia na determinação precisa das circunstâncias de um crime, incluindo tempo, local e natureza dos ferimentos, elementos cruciais para a investigação e aplicação da lei.

Para contextualizar a aula, vamos juntos analisar esses questionamentos:

Quais são os principais tipos de lesões causadas por instrumentos cortantes e contundentes, e como elas se distinguem em termos de características e consequências?

Como as diferentes formas de asfixia, seja por alteração do meio ou por ação mecânica, se manifestam no corpo humano, e quais são os estágios típicos que uma vítima pode atravessar durante o processo de asfixia?

Estamos juntos nessa jornada de aprendizado. Vamos lá, bons estudos!

Vamos Começar!

Espécies de energia de ordem mecânica

Um dos objetos de estudo da medicina legal é a traumatologia forense, que inspeciona as energias – grandezas da física capazes de produzir ação ou movimento nos corpos (calor, eletricidade etc.) – e seus desdobramentos jurídicos.

Essas energias são capazes de modificar, desarranjar o corpo humano, causando-lhe lesões corporais que vão desde as mais leves até as que culminam em morte.

Croce e Croce Júnior (2012) classificam as energias em: a) de ordem mecânica; b) de ordem física; c) de ordem química; d) de ordem físico-química; e) de ordem bioquímica; f) de ordem biodinâmica; g) de ordem mista. Já Hercules (2011) adota uma subdivisão mais sucinta: a) de ordem física; b) de ordem química; c) de ordem físico-química.

Por questões didáticas e de incidência em provas e concursos, trabalharemos apenas com as energias de ordem mecânica, de ordem física, de ordem físico-química e de ordem química.

As energias de ordem mecânica são aquelas capazes de lesionar o corpo humano mediante a utilização de instrumentos de ação simples (cortantes, contundentes e perfurantes) ou complexa (perfurocortantes, perfurocontundentes e cortocontundentes). Isso ocorre por meio de pressão (ex.: punhal), deslizamento (ex.: estilete) ou trauma/impacto (ex.: marreta).

Os instrumentos cortantes agem por pressão e deslizamento linear (ex.: bisturi, estilete, navalha). Ocasionam feridas incisas que apresentam bordas nítidas e regulares, geralmente com hemorragia abundante e corte perfeito dos tecidos moles. Não há presença de outros traumas ao redor da região (ferida “limpa”), como costuma ocorrer em lesões por disparos de arma de fogo.

Nesses casos, costuma-se detectar a presença de linhas de escoriação, que são sinais deixados antes e depois da ferida, os quais permitem identificar a direção do golpe.

As consequências mais corriqueiras do uso desses instrumentos são o esquartejamento (decepamento dos membros), decapitação (separação da cabeça do corpo), esgorjamento (corte na região frontal do pescoço), degolamento (corte na região de trás do pescoço) e espostejamento (picar ou fatiar a vítima em postas). Muitas vezes, nesses casos, é detectada a presença de lesões nas mãos e membros superiores, indicando ação de defesa (bloqueio) da vítima.

Instrumentos contundentes são aqueles que agem de modo traumático sobre a pessoa ou objeto (ex.: automóvel em colisão veicular, pé no chute, punho no soco, taco de beisebol, martelo). Eles podem ser sólidos (pedra, cabo de vassoura, marreta), líquidos (impacto com a água em um salto de altura elevada, jato d’água com pressão excessiva), gasosos (jato de ar, elevada pressão atmosférica, explosão), naturais (punhos, pés) ou ocasionais (bengala, tijolo, pedaço de pau).

Produzem contusões – ou seja, derramamento de sangue entre os tecidos, sem a ruptura da pele e seus anexos (pelos, cabelos, unhas e glândulas) – ou feridas contusas – contusões abertas (continuidade da ação traumática), isto é, com derrame sanguíneo externo. Ambas têm forma, fundo e vertentes irregulares, com bordas escovadas e aspecto retorcido (trabéculas).

Da mais leve à mais grave, as contusões se dividem em: a) rubefação – vermelhidão, com dilatação momentânea da pele (ex.: tapa); b) bossa sanguínea ou edema – inchaço da pele por derramamento de plasma sanguíneo entre os tecidos (ex.: “galo” na testa após uma martelada); c) escoriação – remoção traumática da epiderme e formação de serosidade (sangue e crostas) (ex.: paulada de raspão, que rala); d) equimose – derramamento de sangue entre os tecidos, com invasão e coagulação (ex.: chute nas costas); e) hematoma – derramamento de sangue entre os tecidos, com invasão e coagulação, porém em maior vulto que na equimose e sem fase de coloração preto-arroxeada; f) luxação – deslocamento de uma das extremidades de um osso da articulação, provocando lesão nos ligamentos e inchaço, sem fratura (ex.: torção de tornozelo em jogo de futebol); g) fratura – quebra de ossos (ex.: atropelamento em que há ruptura de ossos do corpo da vítima).

Quanto à ação, os instrumentos ou meios contundentes podem ser: a) ativos – quando estiverem em movimento em relação à vítima (ex.: pedrada); b) passivos – quando estiverem parados e a vítima em movimento (ex.: pessoa empurrada da sacada de um prédio, a qual colide com o pavimento); c) mistos – quando ambos estiverem em movimento (ex.: vítima que atravessa a rua sem olhar e se choca com um veículo em tráfego).

Já os instrumentos perfurantes são pontiagudos e têm forma alongada e cilindro-cônica, atuando por pressão (ex.: punhal, alfinete, garfo, lança). Produzem lesões punctórias, ou seja, perfurações (em virtude da sua ponta), afastando as fibras do corpo humano.

Por sua vez, os instrumentos perfurocortantes geram lesões perfuroincisas (ex.: faca enfiada no corpo); os perfurocontundentes, ferimentos perfurocontusos (ex.: chifre de boi, dente de cão, projétil de arma de fogo); e os cortocontundentes, feridas cortocontusas (ex.: serra elétrica, facão).

Siga em Frente...

Energias de ordem física

Na nossa classificação, o segundo tipo de energia é a de ordem física, que também pode afetar o estado físico do corpo humano, desorganizando-o através de temperatura, pressão, eletricidade, radioatividade, luz e som.

As lesões causadas por alta temperatura são chamadas de termonoses, enquanto as causadas por baixas temperaturas são conhecidas como geladuras (como os pés de trincheira). As geladuras podem ser classificadas em 1º grau (provocando palidez), 2º grau (eritema e bolhas), 3º grau (necrose com costas negras) ou 4º grau (gangrena). Da mesma forma, as termonoses também têm quatro graus: 1º grau (rubefação/eritema), 2º grau (bolhas), 3º grau (escarificação) e 4º grau (carbonização). Elas podem ser causadas por insolação (exposição direta aos raios solares) ou intermação (confinamento em ambientes fechados ou pouco ventilados).

É importante notar que tanto as termonoses quanto as geladuras de 1º grau produzem eritemas. No entanto, as bolhas, que aparecem nas termonoses de 1º grau, só estão presentes nas geladuras de 2º grau.

Nas termonoses, os eritemas se apresentam como vermelhidão na pele; as bolhas caracterizam-se por flictenas; na escarificação, ocorre o desprendimento das camadas superiores da pele; e a carbonização é a torra completa do tecido.

Além disso, a pressão atmosférica é responsável por lesões, interferindo nos movimentos respiratórios e causando poliglobulia/“mal das montanhas” (baixa pressão) ou tromboembolia/”mal dos caixões” (alta pressão).

A eletricidade pode ser natural (como raios), causando fulguração (lesão não letal) ou fulminação (lesão letal); ou artificial (como fios desencapados), gerando eletroplessão (lesão não fatal) ou eletrocussão (lesão letal). Não se deve confundir eletropressão (efeito da eletricidade artificial no corpo humano) com eletroplessão (lesão não letal gerada pela eletricidade artificial).

Os ferimentos causados por radioatividade podem ser naturais (isótopos encontrados na natureza) ou artificiais (como em usinas nucleares), afetando localmente (úlcera de Roentgen e mãos de Roentgen) ou globalmente (mutações genéticas que podem durar anos, afetando as futuras gerações).

Por fim, a luz pode danificar o corpo humano através da visão (lesões nos componentes dos olhos), enquanto o som pode prejudicar a audição (ferindo o aparelho auditivo).

Energias de ordem físico-química

As energias de ordem físico-química desempenham um papel crucial no processo físico-químico da respiração, estando diretamente relacionadas às asfixias, que resultam da falta de oxigênio devido à obstrução das vias respiratórias.

Asfixia, originária do grego asphyxía, denota a "falta de pulso". No contexto conceitual, asfixia representa a dificuldade respiratória, proveniente de várias fontes, que resulta na escassez de oxigênio no corpo, configurando um quadro de hipoxia (baixa quantidade de oxigênio) e hipercapnia (alta quantidade de dióxido de carbono).

Para uma melhor compreensão do tema, é necessário revisitar alguns conceitos e relembrar o funcionamento do sistema respiratório, conhecimento adquirido no ensino médio.

É conhecido que o ar inspirado consiste em 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, incluindo o dióxido de carbono.

Durante a inspiração humana, 4% do oxigênio é consumido no trajeto até os pulmões, resultando em 17% de oxigênio disponível a cada respiração.

Quando o ar inalado contém pouco oxigênio, como em ambientes mal ventilados ou em grandes altitudes, o organismo enfrenta reações adversas. É crucial notar que a morte geralmente não ocorre devido à falta de oxigênio, mas sim ao excesso de dióxido de carbono, pois nessas circunstâncias, a troca gasosa é impedida, resultando em hipercapnia.

É importante destacar que as artérias transportam sangue oxigenado para o corpo, enquanto as veias levam o sangue rico em dióxido de carbono de volta ao coração para ser direcionado aos pulmões e realizar a troca gasosa nos alvéolos (hematose).

Em última análise, embora o termo "asfixia" tenha uma origem que sugere a ausência de pulso, na medicina legal, o conceito é diferente. Técnica e medicamente, asfixia é um fenômeno caracterizado pela hipoxia e hipercapnia, ou seja, baixa quantidade de oxigênio e alta quantidade de dióxido de carbono no sangue, respectivamente. As asfixias mecânicas relevantes para a medicina legal devem ser:

Primárias quanto ao tempo, pois precisam ser a causa da morte, não apenas uma consequência.

Violentas quanto ao modo, já que a morte deve ser resultante de uma causa violenta, seja suicídio, acidente ou crime.

Mecânicas quanto ao meio, visto que são estudadas as asfixias cujo aspecto é predominantemente químico, não mecânico. No entanto, mesmo sendo o meio mecânico, as energias envolvidas na asfixia são de ordem físico-química.

Portanto, as asfixias pertinentes ao estudo da asfixiologia são primárias quanto ao tempo, violentas quanto ao modo e mecânicas quanto ao meio.

Existem duas formas principais de asfixia:

Por alteração do meio: a) afogamento (quando ocorre a inspiração de líquido); b) soterramento (quando há a inspiração de partículas sólidas); c) confinamento (quando a vítima é enclausurada em um ambiente sem oxigênio); d) sufocação direta (interna – obstrução de boca e narinas; externa – engasgamento ou obstrução da glote); e) sufocação indireta (causada pelo mau funcionamento da caixa torácica, devido à constrição do seu movimento); f) intoxicação (por inalação de gases tóxicos).

Por ação mecânica: a) enforcamento (quando ocorre o enlaçamento do pescoço e a constrição passiva pelo peso do próprio corpo da vítima); b) estrangulamento (quando há o enlaçamento do pescoço e a constrição ativa por parte do agente, de terceiros ou da própria vítima); c) esganadura (quando o pescoço da vítima é comprimido pelas mãos do agente).

O enforcamento é uma situação que só se enquadra como suicídio e deixa um sulco ascendente descontínuo. Já o estrangulamento pode ocorrer tanto em suicídios quanto em homicídios (incluindo o feminicídio), deixando um sulco transversal contínuo. Por outro lado, a esganadura só pode ser causada em homicídios (além de outros crimes não praticados pela vítima) e não deixa sulcos.

Quando ocorre a asfixia, geralmente é um processo dividido em duas fases distintas.

A primeira fase é conhecida como fase de irritação, ou fase da dispneia inspiratória. Nesse estágio, a pessoa enfrenta dificuldade para inspirar devido a algum fator que causa agitação, levando-a a lutar para respirar. Dentro dessa fase, há também a dispneia expiratória, na qual a vítima tem dificuldade em expelir o dióxido de carbono, o ar viciado retido nos pulmões. Isso gera angústia na vítima, que se movimenta e se debate. Essa fase pode durar alguns minutos.

Se a situação persistir após alguns minutos, a vítima entra na segunda fase, denominada fase de esgotamento. Nesse estágio, a pessoa está cansada, não luta mais, apresenta sinais de apneia, está exausta e para de respirar. Ainda é possível que a vítima se recupere nessa fase, embora possa parecer estar morta. No entanto, é comum que pessoas recuperadas nessa fase apresentem lesões cerebrais decorrentes da falta de oxigênio.

É evidente que o entendimento da medicina legal, especialmente no que diz respeito à traumatologia, é fundamental para o futuro profissional do direito, pois essa área do conhecimento permite determinar com precisão o momento do crime, suas circunstâncias, local e outros elementos que ajudam a esclarecer a autoria e a materialidade. Além disso, possibilita concluir sobre a tipicidade ou atipicidade do fato.

Vamos Exercitar?

Vamos juntos resolver os questionamentos para melhor compreendermos o tema?

Quais são os principais tipos de lesões causadas por instrumentos cortantes e contundentes, e como elas se distinguem em termos de características e consequências?

Como as diferentes formas de asfixia, seja por alteração do meio ou por ação mecânica, se manifestam no corpo humano e quais são os estágios típicos que uma vítima pode atravessar durante o processo de asfixia?

Os principais tipos de lesões causadas por instrumentos cortantes incluem feridas incisas, caracterizadas por bordas nítidas e regulares, e as contusões, que resultam do impacto de instrumentos contundentes. As feridas cortantes geralmente causam hemorragia abundante, enquanto as contusões produzem derramamento de sangue entre os tecidos, sem a ruptura da pele. As consequências podem variar de acordo com a gravidade da lesão, desde simples rubefação até fraturas ósseas e lesões internas graves.

As diferentes formas de asfixia se manifestam de várias maneiras no corpo humano. Por exemplo, no enforcamento, ocorre uma constrição passiva do pescoço devido ao peso do próprio corpo da vítima, deixando um sulco ascendente descontínuo. Já no estrangulamento, há uma constrição ativa do pescoço, resultando em um sulco transversal contínuo, podendo ser tanto homicida quanto suicida. Durante o processo de asfixia, a vítima pode passar por duas fases distintas: a fase de irritação, caracterizada pela luta para respirar e a dispneia inspiratória, seguida pela fase de esgotamento, na qual a vítima se torna exausta, para de lutar e pode até parecer morta, embora ainda possa ser recuperada.

Saiba Mais

Para aprofundar seus estudos acerca da traumatologia forense, indica-se a leitura do artigo “Fundamentos e Aplicação da Traumatologia Forense”. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/fundamentos-e-aplicacao-da-traumatologia-forense/1293714619 . Acesso em: 4 abr. 2024.

Referências Bibliográficas

BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal: Parte Geral (arts. 1º a 120). 29. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023. (v. 1).

CROCE, D.; CROCE JÚNIOR, D. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: https://bit.ly/2WqjG7f. Acesso em: 4 jul. 2021.

GRECO, R. Curso de direito penal: artigos 1º a 120 do código penal. 25. ed. 2. reimp. Barueri, SP: Atlas, 2023.

HERCULES, H. de C. Medicina legal: texto e atlas. São Paulo: Atheneu, 2011.

TOCCHETTO, D. Balística forense: aspectos técnicos e jurídicos. 11. ed. São Paulo: Millennium, 2021.

Aula 3

Medicina Legal II

Medicina Legal II

Olá, estudante! Nesta videoaula você vai conhecer a toxicologia forense. Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois fornece conhecimentos essenciais a respeito da identificação de substâncias tóxicas, dos estágios da toxicomania e dos sinais de embriaguez, fundamentais para conduzir investigações criminais com precisão e embasar decisões judiciais. Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Receba as boas-vindas para a aula que aborda a toxicologia forense

Na jornada de aprendizado que se inicia nesta aula, adentramos o fascinante mundo das energias de ordem química, toxicomania, embriaguez e sua intricada relação com alguns crimes. Sob a perspectiva da toxicologia forense, exploraremos o conceito de substâncias tóxicas e suas consequências no corpo humano.

Com uma análise minuciosa, entenderemos como os tóxicos podem assumir diversas formas, desde venenos até drogas, e como seu efeito no organismo vai muito além da mera toxicidade, abrangendo também aspectos como dependência e compulsão. Além disso, mergulharemos nos desafios enfrentados na investigação de crimes relacionados à intoxicação por substâncias, como vitriolagem e envenenamento, e na complexa análise da embriaguez, especialmente no contexto dos crimes de trânsito. Prepare-se para uma imersão profunda e esclarecedora no universo da toxicologia forense, em que cada detalhe pode ser crucial para desvendar os mistérios dos mais intrincados casos criminais.

Para contextualizar a aula, vamos juntos analisar estes questionamentos:

Qual é a importância da cadeia de custódia na perícia toxicológica e como ela influencia a validade dos resultados dos exames?

Como os sinais de embriaguez são avaliados durante uma investigação criminal relacionada a crimes de trânsito e como esses sinais podem ser utilizados como evidências?

Estamos juntos nessa jornada de aprendizado. Vamos lá, bons estudos!

Vamos Começar!

Toxicologia

Nesta aula, vamos analisar as energias de ordem química, toxicomania, embriaguez e sua relação com alguns crimes.

Considera-se tóxica qualquer substância que possa causar danos ao organismo humano. Sob essa ótica, praticamente qualquer substância pode ser considerada tóxica, visto que o açúcar pode ser prejudicial a um diabético, da mesma forma que grandes quantidades de água podem ser nocivas.

Os tóxicos podem assumir a forma de veneno quando são substâncias minerais ou orgânicas, provenientes de fontes animais, vegetais ou sintéticas, capazes de causar sérios danos ao corpo e até mesmo levar à morte, mesmo em pequenas doses.

Nesse sentido, o efeito tóxico de uma substância no organismo não é o aspecto mais relevante para a toxicologia forense, mas sim sua característica de toxicidade, ou seja, a capacidade de causar danos mesmo em doses pequenas.

Tóxicos são substâncias que, quando ingeridas em quantidades relativamente pequenas, podem causar sérios danos à saúde devido às reações químicas que desencadeiam.

Portanto, a toxicidade refere-se à capacidade intrínseca de uma substância de representar um risco ou perigo para o organismo, sendo que, na toxicologia, apenas algumas substâncias com essa característica são estudadas. Por exemplo, o arsênico tem afinidade pelo enxofre presente na queratina da pele e dos cabelos, podendo ser detectado mesmo em corpos esqueletizados.

Um exemplo das consequências da intoxicação por chumbo é o saturnismo, que pode causar transtornos mentais psicóticos. Além disso, sinais como a orla de Burton nas gengivas podem indicar a intoxicação por chumbo.

O chumbinho, que contém carbamato, inibe a enzima acetilcolinesterase, levando a espasmos generalizados e uma série de sinais e sintomas que podem resultar em morte.

Os tóxicos são substâncias químicas que afetam o cérebro, alterando o estado de consciência e causando excitação, depressão ou outras alterações psicológicas. Importante ressaltar que essas substâncias não precisam ser necessariamente ilegais, podendo ser naturais ou artificiais, disponíveis em farmácias ou supermercados mediante prescrição.

O consumo regular dessas substâncias pode levar à toxicomania ou toxicofilia, um estado de intoxicação crônica ou periódica prejudicial ao indivíduo e à sociedade.

A toxicomania envolve três estágios principais: compulsão, tolerância e dependência. Na fase de compulsão, o indivíduo busca a substância para aliviar o sofrimento causado pela falta dela. Com o uso contínuo, o usuário pode desenvolver tolerância, necessitando de doses cada vez maiores para obter os mesmos efeitos.

A dependência pode ser física, psicológica ou química, levando a crises de abstinência quando a substância não está disponível.

A perícia toxicológica pode envolver pessoas ou substâncias. Para determinar se alguém esteve sob o efeito de entorpecentes, é crucial realizar o exame o mais rápido possível após a ocorrência. O ideal é coletar a amostra dentro de quatro horas do uso da substância.

No entanto, em alguns casos, a perícia pode se concentrar na substância em si. Por exemplo, quando uma pessoa é presa em flagrante, um laudo de constatação pode ser realizado para identificar a natureza e a quantidade da droga, conforme estabelecido pela lei.

É importante ressaltar que o laudo de constatação não é uma perícia em si, pois não prova a materialidade do delito, mas apenas fornece suporte ao processo de prisão em flagrante. Por outro lado, o laudo toxicológico é o exame químico que estabelece a materialidade do delito e é crucial para a imputação e o processo criminal do acusado.

Conforme Croce e Croce Júnior (2012), as energias de ordem química são aquelas que, ao entrar em contato interno ou externo com o organismo, podem causar danos à saúde ou à vida, como cáusticos, responsáveis por lesões viscerais e cutâneas, e venenos. Portanto, dividem-se em cáusticos e venenos. Vitriolagem refere-se às lesões causadas pelos cáusticos, substâncias que podem lesionar os tecidos humanos em graus variados.

França (2019) menciona que essas substâncias podem resultar em efeitos coagulantes, como desidratação dos tecidos e formação de feridas enrijecidas, ou efeitos liquefacientes, como formação de feridas úmidas e transparentes. Estudar as características das lesões é importante para identificar as substâncias utilizadas e o momento em que ocorreram os ferimentos, auxiliando na investigação de casos de vitriolagem criminosa.

Vale destacar que a vitriolagem geralmente ocorre dolosamente, por ciúmes ou vingança, afetando áreas como a face, o pescoço e as genitálias. A modalidade culposa ocorre em acidentes com substâncias cáusticas. Quando aplicadas após a morte, os cáusticos não causam escaras, mas lesões enrugadas.

Quanto aos venenos, é difícil conceituá-los, pois até mesmo alimentos ou medicamentos em doses excessivas podem se tornar venenos. Além disso, certas substâncias venenosas em baixas concentrações podem funcionar como fármacos. Por exemplo, a estricnina, um veneno para ratos, já foi usada em doses reduzidas como anabolizante para atletas.

Portanto, qualquer substância introduzida no corpo que cause danos à saúde ou à vida pode ser considerada um veneno.

França (2019) classifica os venenos quanto ao estado físico, origem, funções químicas e uso. O envenenamento passa por várias fases, incluindo penetração, absorção, fixação, transformação, distribuição e eliminação, sendo esta última a fase em que o veneno é excretado pelo corpo.

Por exemplo, em um caso de envenenamento de uma família em São Paulo, foram encontrados 10.000 microgramas de arsênico na urina das irmãs, sendo que apenas 1.500 microgramas são suficientes para levar uma pessoa a óbito.

A toxicologia forense estuda cáusticos, envenenamentos e intoxicação por álcool e tóxicos por meio de processos laboratoriais. Resta abordar a toxicomania e a embriaguez.

Toxicomania, ou farmacodependência, refere-se ao uso agudo ou crônico de drogas. As drogas são substâncias que podem causar dependência e são classificadas conforme a legislação brasileira.

A identificação da substância é essencial para classificar a infração penal e determinar a existência de crime. A lei exige dois exames sobre a substância apreendida: um laudo de constatação provisório e um laudo definitivo.

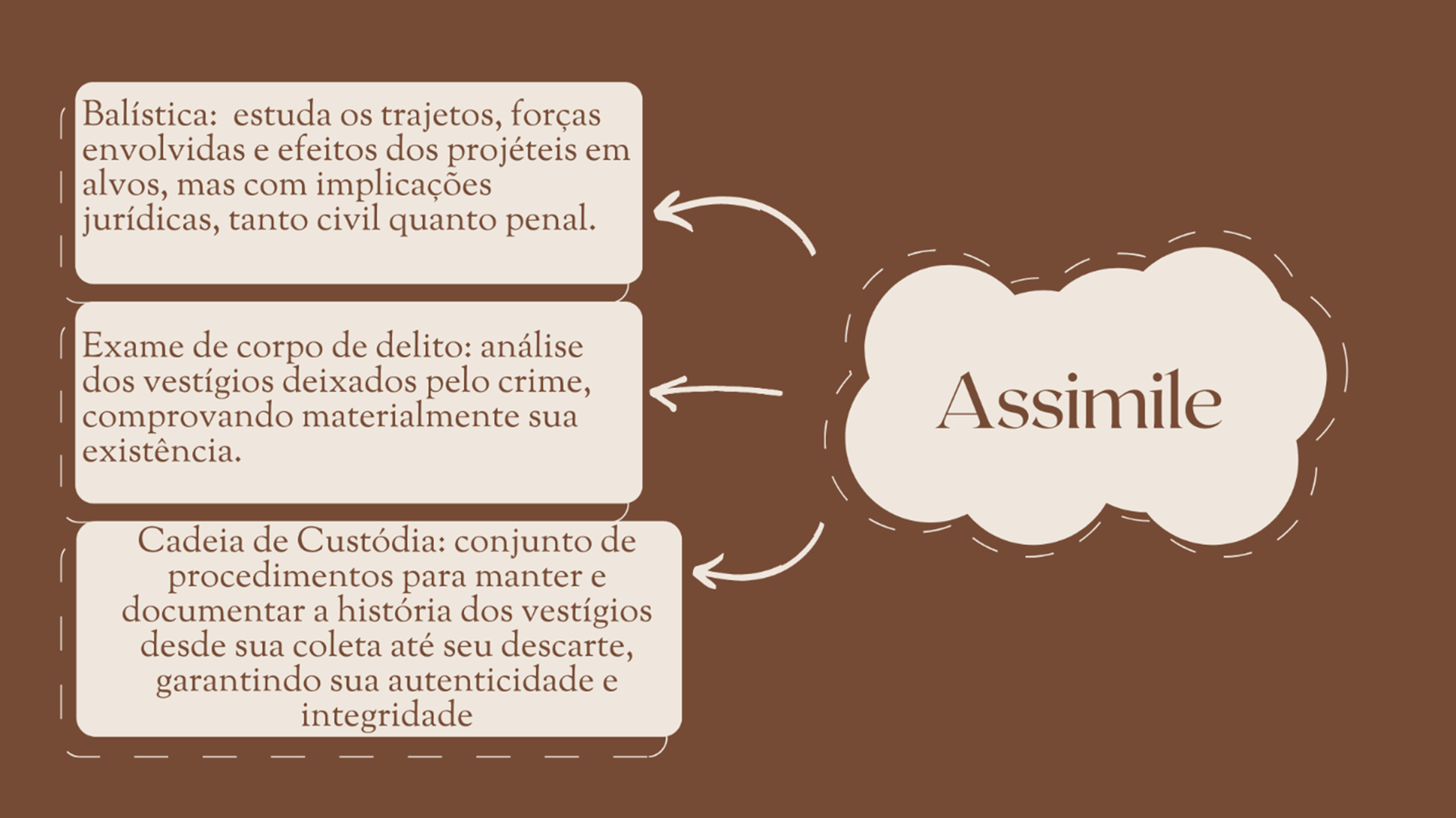

É importante observar que álcool e remédios são considerados drogas para fins médico-legais, embora não sejam considerados drogas ilícitas pela lei. A cadeia de custódia é fundamental para preservar os vestígios e garantir a qualidade do exame toxicológico.

Siga em Frente...

Embriaguez, crimes de trânsito

Outra forma de intoxicação por substância que pode levar à tolerância, dependência e crise de abstinência é a embriaguez alcoólica, que, de acordo com França (2019, p. 407), é caracterizada como um conjunto de manifestações neuropsicossomáticas resultantes da intoxicação aguda por álcool, de natureza episódica e passageira.

Esse estado esporádico não deve ser confundido com alcoolemia, que se refere à concentração de álcool no sangue, ou com alcoolismo, que é a dependência do álcool reconhecida como doença pela Organização Mundial de Saúde.

O Código Penal, nos artigos 28 e 60, enumera várias formas de embriaguez, incluindo culposa, voluntária, acidental, decorrente de caso fortuito, decorrente de força maior, preordenada, habitual e patológica.

A ação tóxica do álcool no organismo resulta em manifestações físicas, neurológicas e psíquicas. Isso inclui congestão das conjuntivas, taquicardia, taquipneia, taquisfigmia e hálito alcoólico-acético, bem como falta de equilíbrio, marcha prejudicada, problemas de coordenação motora, alteração de humor, senso ético, atenção e sensopercepção, e falta de concatenação de ideias.

Embora alguns autores descrevam mais fases da embriaguez, prevalece a classificação tripartida adotada por França (2019), que inclui excitação, confusão e sono ou comatose.

A embriaguez pode ser constatada com a coleta de urina, saliva, líquor, exame clínico e ar alveolar.

França (2019) classifica a alcoolemia em três graus: intoxicação aparente, distúrbios tóxicos e embriaguez completa.

No entanto, é importante observar que o artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) sujeita o condutor a penalidades caso seja constatada qualquer concentração de álcool no sangue ou ar alveolar, com tolerância zero.

Se o condutor se recusar a fazer o teste do bafômetro, ele pode ser autuado com base em outras provas, como sinais de embriaguez observados pelo agente de trânsito.

Os crimes de trânsito relacionados à embriaguez incluem homicídio culposo, lesão corporal culposa e condução de veículo sob influência de álcool, conforme o CTB.

No entanto, é criticado o critério de alcoolemia como único indicador, pois não leva em consideração as características individuais de cada pessoa, como a tolerância ao álcool.

Portanto, é fundamental que o operador do direito compreenda os conceitos médico-legais e jurídicos relacionados às intoxicações por substâncias, incluindo a embriaguez, para lidar eficazmente com casos envolvendo esses temas tão comuns no âmbito forense.

Materialidade

Para se comprovar a materialidade do delito de trânsito, deve-se comprovar que o agente conduzia veículo automotor sob o efeito do álcool. Dessa forma, existem alguns exames para se atestar tal condição do motorista. Vamos lá!

O diagnóstico da embriaguez em indivíduos vivos é realizado por meio de um exame combinado, conhecido como exame somatopsíquico, que envolve a observação do corpo e do comportamento do indivíduo.

Por outro lado, no caso de cadáveres, apenas o corpo é examinado, pela análise das vísceras e do sangue venoso.

No caso de indivíduos vivos, o comportamento durante o evento criminoso é considerado mais relevante do que os resultados dos exames bioquímicos, devido às variações individuais na resposta ao álcool.

O juiz deve considerar os resultados dos exames químico-periciais, como o laudo de constatação e exames de sangue, juntamente com outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas.

O perito deve sempre alertar as autoridades judiciais ou policiais a respeito da variação na tolerância ao consumo de substâncias químicas entre os indivíduos. A presença de álcool em um exame toxicológico não é necessariamente indicativa de embriaguez.

Quanto ao exame somatopsíquico, parte é realizada em laboratório e parte no local do evento, podendo ser conduzida pelo agente público presente.

Os sinais observados incluem dilatação das pupilas, pressão arterial baixa, hálito de álcool, congestão facial e ocular, salivação excessiva, vômito com odor de vinagre, loquacidade, confusão, arrogância, desorientação temporal e espacial, e dificuldade na articulação das palavras. Embora esses sinais não confirmem o consumo de substâncias entorpecentes, são indicativos.

A dosagem alcoólica no sangue pode fornecer informações adicionais, mas a jurisprudência indica que um teste positivo de alcoolemia pode ser contestado por prova testemunhal.

No exame de cadáveres, é fundamental manter o corpo refrigerado para evitar a decomposição química que pode alterar os resultados do exame, especialmente porque o álcool é uma substância volátil.

Em geral, as alterações na alcoolemia ocorrem aproximadamente 30 minutos após a ingestão de álcool, atingindo o pico em cerca de 30 minutos. Após cerca de duas horas, as alterações começam a diminuir, e após 24 horas da última ingestão de álcool, não há mais vestígios detectáveis no organismo.

Vamos Exercitar?

Vamos juntos resolver os questionamentos para melhor compreendermos o tema?

Qual é a importância da cadeia de custódia na perícia toxicológica e como ela influencia a validade dos resultados dos exames?

Como os sinais de embriaguez são avaliados durante uma investigação criminal relacionada a crimes de trânsito e como esses sinais podem ser utilizados como evidências?

A cadeia de custódia é fundamental na perícia toxicológica porque garante a integridade e a autenticidade das amostras coletadas, desde o momento da coleta até sua análise em laboratório. Isso significa que cada etapa do processo, desde a coleta da amostra até sua chegada ao laboratório e análise, deve ser devidamente documentada e controlada para evitar qualquer alteração ou contaminação que possa comprometer os resultados do exame. A validade dos resultados dos exames está diretamente ligada à cadeia de custódia, pois qualquer falha nesse processo pode levar à contestação da autenticidade e confiabilidade das amostras, afetando a credibilidade das conclusões periciais.

Além disso, durante uma investigação criminal relacionada a crimes de trânsito, os sinais de embriaguez são avaliados com observações realizadas por agentes de trânsito ou por meio de exames clínicos e bioquímicos feitos por peritos. Esses sinais incluem desde características físicas, como hálito alcoólico, dilatação das pupilas e marcha prejudicada, até alterações neurológicas e psíquicas, como desorientação, confusão e falta de equilíbrio. Esses sinais são utilizados como evidências para indicar a presença de embriaguez durante a condução de veículo, podendo subsidiar a autuação do condutor e fundamentar a instauração de processos criminais. No entanto, é importante ressaltar que esses sinais devem ser interpretados em conjunto com outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas e resultados de exames toxicológicos, para garantir a robustez das conclusões periciais e a justa aplicação da lei.

Saiba Mais

Para aprofundar seus estudos de toxicologia forense, indica-se a leitura do seguinte artigo disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/toxicologia-forense/1185402242. Acesso em: 4 abr. 2024.

Referências Bibliográficas

BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal: Parte Geral (arts. 1º a 120). 29. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023. (v. 1).

CROCE, D.; CROCE JÚNIOR, D. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: https://bit.ly/2WqjG7f. Acesso em: 4 jul. 2021.

GRECO, R. Curso de direito penal: artigos 1º a 120 do código penal. 25. ed. 2. reimp. Barueri, SP: Atlas, 2023.

HERCULES, H. de C. Medicina legal: texto e atlas. São Paulo: Atheneu, 2011.

TOCCHETTO, D. Balística forense: aspectos técnicos e jurídicos. 11. ed. São Paulo: Millennium, 2021.

Aula 4

Exames de Corpo de Delito

Exames de Corpo de Delito

Olá, estudante! Nesta videoaula você vai conhecer o exame de corpo de delito e os crimes de trânsito relacionados à embriaguez. Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois oferece uma compreensão aprofundada de técnicas e procedimentos periciais essenciais na investigação de crimes de trânsito. Além disso, destaca a relevância da cadeia de custódia na preservação da integridade das provas, garantindo a legitimidade dos resultados periciais apresentados em juízo. Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Receba as boas-vindas para a aula que trata do exame de corpo de delito e dos crimes de trânsito.

A aula que se inicia nos convida a uma imersão nos conceitos cruciais relacionados aos crimes de trânsito que culminam em violência. Para uma compreensão aprofundada, é necessário primeiro entender quais são esses delitos, delineados nos artigos 302 a 312 da Lei nº 9.503/1997. Antes de mergulharmos nesse universo, é imprescindível distinguir entre os conceitos de "corpo de delito" e "exame de corpo de delito". O corpo de delito compreende as provas materiais deixadas durante a ocorrência de um crime, enquanto o exame de corpo de delito consiste na análise desses vestígios.

Ao adentrar nos crimes de trânsito, focaremos principalmente os que resultam em lesões corporais ou morte, como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e participação em corridas não autorizadas que resultem em lesão corporal ou morte. Esses crimes demandam exames periciais minuciosos e, em alguns casos, necropsias.

A cadeia de custódia desempenha um papel crucial na preservação da prova pericial, garantindo sua legitimidade e qualidade em todas as etapas, desde o reconhecimento até o descarte dos vestígios. Prepare-se para uma jornada de aprendizado essencial para a compreensão e atuação eficaz no campo da perícia e investigação de crimes de trânsito violentos.

Para contextualizar a aula, vamos juntos analisar esses questionamentos:

Por que a cadeia de custódia é tão crucial na preservação da prova pericial em casos de crimes de trânsito violentos?

Qual é a importância da distinção entre corpo de delito e exame de corpo de delito na investigação de crimes de trânsito?

Estamos juntos nessa jornada de aprendizado. Vamos lá, bons estudos!

Vamos Começar!

Exame de corpo de delito

Nesta aula, vamos revisar alguns conceitos importantes relacionados aos crimes de trânsito que envolvem violência. Primeiramente, é essencial entender quais são esses crimes, que estão descritos nos artigos 302 a 312 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Antes de nos aprofundarmos no tema, é importante fazer uma distinção entre os conceitos de "corpo de delito" e "exame de corpo de delito".

O corpo de delito refere-se ao conjunto de provas materiais deixadas durante a ocorrência de um crime, ou seja, são os vestígios da atividade criminosa encontrados no local do crime, nos instrumentos utilizados ou nas pessoas envolvidas, entre outros elementos.

Por outro lado, o exame de corpo de delito consiste na análise realizada sobre esses vestígios. Doutrinariamente, o corpo de delito é classificado em dois tipos: permanente, quando os vestígios persistem ao longo do tempo, como uma marca de tiro em uma parede, e transitório, quando os vestígios desaparecem rapidamente, como uma lesão leve que some em poucas horas.

O exame de corpo de delito visa evidenciar a prática do crime por meio da análise de seus elementos materiais, podendo ser conduzido de forma direta ou indireta, conforme previsto no artigo 158 do Código de Processo Penal (CPP). A Lei nº 13.721/2018 trouxe uma importante alteração ao conceder prioridade à realização desse exame em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como em situações envolvendo violência contra crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência.

Quando não for possível realizar o exame de corpo de delito de forma direta, seja porque os vestígios desapareceram ou nunca foram encontrados, o CPP permite a utilização de prova testemunhal para suprir essa falta, conforme estabelecido no artigo 167. Isso é especialmente relevante em casos como homicídios sem o encontro do cadáver ou lesões leves que desaparecem antes da realização do exame pericial.

Portanto, mesmo na ausência de evidências materiais, a imputação de um crime pode ser sustentada por meio de outras provas, como testemunhos ou vestígios não materiais, garantindo assim a justa aplicação da lei.

No entanto, para nosso estudo, focaremos principalmente os crimes que resultam em lesões corporais ou morte, que são o homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302), a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303) e a participação em corridas ou competições automobilísticas não autorizadas que causem lesão corporal ou morte (art. 308, §§ 1º e 2º).

Esses crimes foram selecionados porque envolvem resultados violentos que exigem exames de corpo de delito e, em alguns casos, necropsia.

De acordo com Nucci (2021, p. 381), o exame de corpo de delito é a verificação da existência do crime por meio de peritos, direta ou indiretamente, quando os vestígios materiais desaparecem. O corpo de delito é a prova da existência do crime.

O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que, quando um crime deixa vestígios, é necessário realizar o exame de corpo de delito, direto ou indireto, e a confissão do acusado não pode substituí-lo. Esse exame pode ser realizado em qualquer dia e hora, conforme o artigo 161 do CPP.

Entretanto, há uma exceção importante para o exame de necropsia, que deve ser realizado pelo menos seis horas após a morte, pois em alguns casos a pessoa pode parecer morta, mas ainda estar viva, como na síndrome de Lázaro.

A cronotanatognose nos ensina que há sinais imediatos e mediatos da morte, sendo os últimos mais conclusivos, aparecendo algumas horas após o óbito. Por isso, o CPP recomenda que a necropsia seja realizada seis horas após a morte presumida.

No entanto, se houver sinais evidentes de morte, como em um acidente de trem no qual a vítima é decapitada, não é necessário esperar as seis horas. No Brasil, a necropsia é realizada apenas em casos de morte violenta e é dividida em duas etapas: externa e interna.

Se o perito determinar a causa da morte durante a etapa externa, ele pode encerrar a análise, mas geralmente é necessária a necropsia interna. O papel do perito é relatar objetivamente suas observações durante a perícia, sem fazer julgamentos sobre a causa jurídica da morte.

Durante a necropsia interna, o perito deve coletar material suficiente para possíveis análises adicionais, a fim de evitar exumações desnecessárias e a perda de evidências devido à decomposição. É importante destacar que a necropsia não pode ser interrompida uma vez iniciada.

Siga em Frente...

Exame sobre a lesão: lesão corporal

Nos delitos que deixem vestígios, é essencial a realização de perícia. Mas quais exames devem ser operacionalizados pelo expert, afinal?

Preliminarmente, é importante estabelecer que estamos diante de crimes cujos resultados são lesões corporais e morte.

Conforme estudamos em traumatologia forense, os acidentes automobilísticos costumam causar contusões ou feridas contusas, pois trata-se de agentes contundentes.

Estamos falando de instrumentos sólidos, de ação simples (via de regra), que, como dito, provocam contusões – derramamento de sangue entre os tecidos, sem a ruptura da pele e seus anexos (pelos, cabelos, unhas e glândulas) – ou feridas contusas – contusões abertas (continuidade da ação traumática), isto é, com derrame sanguíneo externo. Ambas apresentam forma, fundo e vertentes irregulares, com bordas escovadas e aspecto retorcido (trabéculas).

As lesões são sempre contusas?

Em regra sim, por conta da natureza do agente causador do dano, mas é claro que, em virtude da colisão, outros efeitos (secundários) podem surgir, como uma peça afiada do automóvel ser arremessada e acertar a vítima, cortando-a (ferida incisa); ou, hipoteticamente, a pessoa sofrer perfurações por colidir com algum obstáculo pontiagudo (ferida punctória).

Para não perdermos o foco, o nosso estudo se aterá aos ferimentos característicos (contusões e chagas contusas).

Da mais leve à mais grave, as contusões se dividem em: a) rubefação – vermelhidão, com dilatação momentânea da pele (ex.: tapa); b) bossa sanguínea ou edema – inchaço da pele, por derramamento de plasma sanguíneo entre os tecidos (ex.: “galo” na testa após uma martelada); c) escoriação – remoção traumática da epiderme e formação de serosidade (sangue e crostas) (ex.: paulada de raspão, que rala); d) equimose – derramamento de sangue entre os tecidos, com invasão e coagulação (ex.: chute nas costas); e) hematoma – derramamento de sangue entre os tecidos, com invasão e coagulação, porém em maior vulto que na equimose e sem fase de coloração preto-arroxeada; f) luxação – deslocamento de uma das extremidades de um osso da articulação, provocando lesão nos ligamentos e inchaço, sem fratura (ex.: torção de tornozelo em jogo de futebol); g) fratura – quebra de ossos (ex.: atropelamento em que há ruptura de ossos do corpo da vítima).

Nos crimes de trânsito, quanto à ação os meios podem ser: a) ativos – quando o veículo estiver em movimento em relação à vítima e ela parada (ex.: atropelamento); ou b) mistos – quando ambos estiverem em movimento (ex.: condutor embriagado lança sua motocicleta em direção a outro carro em movimento). Não podem ser passivos porque a Lei nº 9.503/97 exige a condução (atividade) do automotor nos tipos penais que resultam em lesões ou morte.

De acordo com França (2019), a ferida contusa geralmente tem forma estrelada (raramente retilínea), com bordas irregulares e retraídas, fundo irregular (mostrando vasos, nervos e tendões), vertentes irregulares com dois ou mais ângulos e menos sangrantes que as lesões cortantes.

Ainda segundo o autor, as lesões por cinto de segurança são classificadas de acordo com os tipos existentes: 1) cinto pelviano ou subabdominal – mantém a pélvis presa ao assento, porém, em choques mais severos, não impede que a cabeça e o tronco sejam projetados para frente, causando traumatismos craniofaciais, rompimento de vísceras internas e fraturas na cervical; 2) cinto toracodiagonal – trava o tronco ao assento, mas, numa colisão forte, não impede que o corpo deslize para baixo, ocasionando lesões nos joelhos, pernas e coluna; 3) cinto combinado ou “de três pontos” (usado atualmente) – é uma combinação dos modelos anteriores (mais seguro), contudo, em colisões mais violentas, não evita traumas na coluna, do queixo sobre o tórax, com luxação da mandíbula e/ou ferimentos na língua pelos dentes. Nas necropsias, em casos mais graves, costumam aparecer fraturas e luxações das vértebras cervicais e, às vezes, rompimento total ou parcial da medula.

Nos passageiros, as lesões tendem a ser mais graves porque, por reflexo, o motorista tende a desviar ou tentar se esquivar do obstáculo (fixo ou móvel), girando o volante para o seu lado (o que costumeiramente acaba colocando o “carona” em rota de colisão).

Assim como os passageiros, os condutores, em choques violentos, quase sempre sofrem traumas no crânio/face (para-brisa), no tórax (volante), nos joelhos/pernas (painel) e nos pés (pedais). França (2019) afirma que nessas situações muitas vezes se afigura a “tatuagem traumática” (impressão do volante no tórax).

Os airbags, ainda que salvem inúmeras vidas diariamente, quando acionados causam ferimentos na área da face, nos ouvidos (surdez, em alguns casos), no tórax e em outros pontos de contato com esses dispositivos infláveis – que vão desde a rubefação à fratura (comum no nariz).

Nos atropelamentos, é comum que a vítima seja atingida na região das pernas, na altura do para-choque do veículo, ou até mesmo abaixo desse limiar (ex.: frenagem), tendo fraturas. Mas pode acontecer de, por algum motivo (ex: queda sobre o capô), serem feridos os membros superiores, o tórax, a cabeça (ex.: traumatismo craniano) etc.

Por vezes são formadas as “contusões-tatuagem”, que são impressões das partes do veículo que se chocaram com o corpo humano (ex.: marca da grade na coxa).

Nessas hipóteses, verificam-se, ainda, efeitos decorrentes do choque em si, como lesões na coluna por conta do deslocamento brusco do corpo ou até um segundo impacto, resultante da queda (fraturas, escoriações e hematomas, entre outras sequelas).

Pode ser que, após ir ao solo, a vítima seja esmagada pelo automotor, imprimindo-se marcas que França (2019) chama de “estrias pneumáticas” de Simonin. É possível, ainda, que a pessoa seja arrastada caso fique presa ao veículo em movimento, circunstância na qual se formarão escoriações estriadas paralelas, que se iniciam mais profundas e se encerram mais rasas e largas (efeito da desaceleração).

No caso de ferimentos como os abordados anteriormente, será feito o exame de corpo de delito, em qualquer dia e hora, nos termos do art. 161 do Código de Processo Penal.

Se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, um exame complementar será realizado, nos termos do art. 168 do CPP. Nessa ocasião, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo.

É importante lembrar que, não sendo possível o exame de corpo de delito por desaparecimento dos vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta – ainda que se trate de exame complementar (art. 167 combinado com o art. 168, § 3º).

Ocorrendo o evento morte, que, para fins legais, é considerada como o cessamento das atividades cerebrais, o caput do art. 162 do Livro Processual Penal determina que se proceda à necropsia (chamada impropriamente de autópsia).

Acerca desse exame, o “Codex” epigrafado institui que: “Art. 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados” (Brasil, 1941, [s. p.]).

Justamente por se tratar de morte violenta (crimes de trânsito, com contusões severas), é possível que se dispense a necropsia (bastando o exame externo do cadáver) quando as lesões externas permitirem determinar a causa mortis e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante (parágrafo único do dispositivo mencionado). Os peritos emitem laudos que são regidos por regras diferentes do processo penal e do processo civil.

O art. 160 do CPP determina, por exemplo, que o perito entregue o laudo em dez dias. Todavia, nem sempre haverá conclusão definitiva durante esse período, sendo esse prazo, portanto, prorrogável. Frisa-se, contudo, que o prazo de prorrogação será estabelecido a critério judicial, já que a lei silencia a respeito. Vale lembrar que os assistentes técnicos não emitem laudos, mas, sim, pareceres.

Quem emite laudo é somente o perito oficial. Além dessas perícias, o caput do art. 277 da Lei nº 9.503/97 apresenta a possibilidade de teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento destinado a verificar a presença/ausência de álcool e drogas (em sentido amplo) nos envolvidos em acidentes automobilísticos ou em fiscalizações de trânsito.

Quando, então, devemos proceder aos exames que visam constatar a ingestão de álcool ou drogas? Nos casos de acidentes ou fiscalizações de trânsito.

A forma mais comum de se detectar a presença de álcool no corpo humano é por meio da utilização do etilômetro (conhecido popularmente como “bafômetro”), assim definido pelo Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro: “aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar” (Brasil, 1997, [s. p.]).

Pode o condutor se recusar a fazer o teste do “bafômetro”? Quais as consequências desse ato?

A doutrina e a jurisprudência brasileiras deixam clara a possibilidade de recusa ao etilômetro, em virtude do princípio/garantia segundo o qual ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere) – regra materializada pelo § 2º do art. 277 da Lei nº 12.760/12. Contudo, esse ato pode gerar a consequência do art. 165-A (infração de trânsito de natureza gravíssima), nos termos do art. 277, § 3º – todos do mesmo Código.

A esse respeito, Lima (2020, p. 87) sustenta que “[…] é dominante o entendimento de que a recusa do condutor em submeter-se ao bafômetro ou a um exame de sangue não configura crime de desobediência nem pode ser interpretada em seu desfavor, pelo menos no âmbito criminal. Nessa linha, há precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se pode presumir a embriaguez de quem não se submete a exame de dosagem alcoólica. Afinal, a Constituição da República impede que se extraia qualquer conclusão desfavorável àquele que, suspeito ou acusado de praticar alguma infração penal, exerce o direito de não produzir prova contra si mesmo (princípio do nemo tenetur se detegere).

Além disso, a embriaguez será caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas (inclusive o depoimento do policial, dotado de fé pública). O consumo de álcool também pode ser comprovado pela coleta da urina, da saliva (não recomendável), pelo líquor e pelo exame clínico, entre outros procedimentos.

Exame clínico; local do crime, sangue

O exame clínico, uma prova laboratorial realizada sobre o sangue após colheita autorizada pelo condutor, é um aspecto fundamental na análise da alcoolemia, que pode se apresentar em três graus: intoxicação aparente, distúrbios tóxicos e embriaguez completa. Apesar disso, o critério legal, de acordo com o artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro, adota a tolerância zero para qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou de ar alveolar.

A cadeia de custódia, regulamentada pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19), é essencial para a preservação da prova pericial, assegurando a qualidade e a legitimidade dos exames realizados. Ela compreende dez etapas, desde o reconhecimento até o descarte dos vestígios.

No reconhecimento, qualquer agente reconhece elementos de interesse para a investigação. O isolamento do local do crime é crucial, abrangendo áreas imediatas, mediadas e relacionadas. A fixação detalha os vestígios, enquanto a coleta é feita pelo perito para futura análise. O acondicionamento, transporte e recebimento garantem a preservação dos vestígios, com documentação adequada de cada etapa.

Na central de custódia, ocorre o processamento, ou seja, o exame pericial propriamente dito, seguido pela guarda dos vestígios. O descarte só ocorre após autorização judicial, evidenciando a importância da cadeia de custódia na preservação do local e na qualidade das perícias, incluindo exames de corpo de delito e constatação de álcool e drogas no organismo dos envolvidos.

Além disso, a cadeia de custódia toma como base a cadeia de custódia, que se revela como uma aproximação da nossa legislação à dos países de Primeiro Mundo, demonstrando a preocupação com a realização e preservação da prova pericial.

O tema foi regulamentado no Livro de Processo Penal pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19), em seus arts. 158-A a 158-F. Entretanto, antes disso, os julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já compreendiam a ideia, sob pena, inclusive, de nulidade da perícia, no caso de desobediência a essa sequência. Ou seja, o Pacote apenas trouxe o entendimento jurisprudencial para o texto da Lei, detalhando alguns aspectos.

Diante disso, conforme preconiza o § 1º do art. 158-A, do Código de Processo Penal, a principal função da cadeia de custódia (que também representa seu início) é a preservação do local do crime ou dos procedimentos investigativos policiais (ex.: reconhecimento e isolamento) ou periciais, nos quais se detecte a presença de vestígios (registro).

De acordo com o § 2º, o agente público que reconhecer determinado elemento como de potencial interesse para a investigação é o responsável pela preservação dos vestígios.

A alcoolemia, como apontado por França (2019), apresenta-se em três graus: intoxicação aparente (a partir de 5 decigramas por litro de sangue), distúrbios tóxicos (de 5 a 20 decigramas por litro de sangue) e embriaguez completa (acima de 20 decigramas por litro de sangue).

É importante destacar que a escolha do Legislador em adotar a tolerância zero para qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou de ar alveolar tem sido alvo de críticas pela doutrina, visto que não leva em consideração as características individuais de cada indivíduo, como a tolerância ao álcool.

Portanto, a cadeia de custódia desempenha um papel fundamental na preservação da prova pericial, garantindo sua legitimidade e qualidade. Desde o reconhecimento até o descarte dos vestígios, cada etapa é cuidadosamente documentada e executada, assegurando a integridade das evidências e contribuindo para o deslinde adequado dos casos criminais.

Vamos Exercitar?

Vamos juntos resolver os questionamentos para melhor compreendermos o tema?

Por que a cadeia de custódia é tão crucial na preservação da prova pericial em casos de crimes de trânsito violentos?

Qual é a importância da distinção entre corpo de delito e exame de corpo de delito na investigação de crimes de trânsito?

A cadeia de custódia é crucial na preservação da prova pericial em casos de crimes de trânsito violentos porque garante a legitimidade e qualidade das evidências. Em casos nos quais a integridade das provas é crucial para determinar a culpabilidade ou inocência dos envolvidos, a correta documentação e execução de cada etapa da cadeia de custódia asseguram que as evidências coletadas sejam admissíveis em um processo legal, sem riscos de contaminação, adulteração ou perda.

A distinção entre corpo de delito e exame de corpo de delito é importante na investigação de crimes de trânsito porque permite uma compreensão mais aprofundada dos elementos físicos do crime. Enquanto o corpo de delito refere-se às provas materiais deixadas durante a ocorrência de um crime, como vestígios no local do acidente ou lesões nas vítimas, o exame de corpo de delito consiste na análise desses vestígios por peritos especializados. Essa distinção orienta a coleta e preservação adequadas das evidências, contribuindo para a solidez do processo legal.

Saiba Mais

Para aprofundar seus estudos em alcoolemia e Lei Seca, indica-se a leitura do seguinte artigo disponível em: https://www.mprj.mp.br/documents/20184/2597326/Samuel_Auday_Buzaglo.pdf. Acesso em: 4 abr. 2024.

Referências Bibliográficas

BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal: Parte Geral (arts. 1º a 120). 29. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023. (v. 1).

BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Brasília: Presidência da República, 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm. Acesso em: 1 ago. 2024.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 1 ago. 2024.

CROCE, D.; CROCE JÚNIOR, D. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: https://bit.ly/2WqjG7f. Acesso em: 4 jul. 2021.

GRECO, R. Curso de direito penal: artigos 1º a 120 do código penal. 25. ed. 2. reimp. Barueri, SP: Atlas, 2023.

HERCULES, H. de C. Medicina legal: texto e atlas. São Paulo: Atheneu, 2011.

TOCCHETTO, D. Balística forense: aspectos técnicos e jurídicos. 11. ed. São Paulo: Millennium. 2021.

Encerramento da Unidade

MEDICINA LEGAL

Videoaula de Encerramento

Olá, estudante! Na nossa videoaula, exploraremos a fascinante interseção entre medicina e direito na medicina legal, uma disciplina que desempenha um papel crucial na justiça em diversas áreas do direito. Não perca esta oportunidade de aprimorar seus conhecimentos. Vamos juntos nesta jornada.

Ponto de Chegada

Olá, estudante! Para desenvolver a competência desta Unidade, que é conhecer e aplicar conceitos e características sobre medicina legal, você deverá primeiramente conhecer os principais aspectos da medicina legal, bem como as áreas da medicina legal e a toxicologia.

A medicina legal é um campo interdisciplinar que une conhecimentos médicos e jurídicos para fornecer suporte à justiça em várias áreas do direito. Desde a formulação de leis até a investigação de crimes e análise de lesões corporais, essa disciplina desempenha um papel crucial. Com uma história que remonta a milênios, a medicina legal evoluiu para se tornar uma especialidade multifacetada, dividida em áreas como antropologia forense, traumatologia e toxicologia.

Além disso, a medicina legal desempenha um papel vital na compreensão das causas e consequências das energias físicas, físico-químicas e químicas que podem causar lesões corporais. Por exemplo, as lesões resultantes de energia mecânica incluem cortes, contusões e perfurações, enquanto as termonoses e geladuras representam lesões causadas por alterações de temperatura. A asfixia, resultado da obstrução das vias respiratórias, é um aspecto importante que precisa ser compreendido para investigar mortes suspeitas.

A medicina legal não só fornece uma base para determinar o momento e as circunstâncias dos crimes, mas também ajuda a esclarecer a autoria e a materialidade desses crimes. Portanto, é uma ferramenta essencial para a aplicação da justiça e para garantir a integridade e a justiça no âmbito jurídico e social.

Considera-se tóxica qualquer substância que possa causar danos ao organismo humano. Sob essa ótica, praticamente qualquer substância pode ser considerada tóxica, visto que o açúcar pode ser prejudicial a um diabético, da mesma forma que grandes quantidades de água podem ser nocivas. Os tóxicos podem assumir a forma de veneno quando são substâncias minerais ou orgânicas, provenientes de fontes animais, vegetais ou sintéticas, capazes de causar sérios danos ao corpo e até mesmo levar à morte, mesmo em pequenas doses.

Nesse sentido, o efeito tóxico de uma substância no organismo não é o aspecto mais relevante para a toxicologia forense, mas sim sua característica de toxicidade, ou seja, a capacidade de causar danos mesmo em doses pequenas. Tóxicos são substâncias que, quando ingeridas em quantidades relativamente pequenas, podem causar sérios danos à saúde devido às reações químicas que desencadeiam. Portanto, a toxicidade refere-se à capacidade intrínseca de uma substância de representar um risco ou perigo para o organismo, sendo que, na toxicologia, apenas algumas substâncias com essa característica são estudadas. Por exemplo, o arsênico tem afinidade pelo enxofre presente na queratina da pele e dos cabelos, podendo ser detectado mesmo em corpos esqueletizados. Um exemplo das consequências da intoxicação por chumbo é o saturnismo, que pode causar transtornos mentais psicóticos.

Além disso, sinais como a orla de Burton nas gengivas podem indicar a intoxicação por chumbo. O chumbinho, que contém carbamato, inibe a enzima acetilcolinesterase, levando a espasmos generalizados e uma série de sinais e sintomas que podem resultar em morte. Os tóxicos são substâncias químicas que afetam o cérebro, alterando o estado de consciência e causando excitação, depressão ou outras alterações psicológicas. Importante ressaltar que essas substâncias não precisam ser necessariamente ilegais, podendo ser naturais ou artificiais, disponíveis em farmácias ou supermercados mediante prescrição.

O consumo regular dessas substâncias pode levar à toxicomania ou toxicofilia, um estado de intoxicação crônica ou periódica prejudicial ao indivíduo e à sociedade. A toxicomania envolve três estágios principais: compulsão, tolerância e dependência. Na fase de compulsão, o indivíduo busca a substância para aliviar o sofrimento causado pela falta dela. Com o uso contínuo, o usuário pode desenvolver tolerância, necessitando de doses cada vez maiores para obter os mesmos efeitos. A dependência pode ser física, psicológica ou química, levando a crises de abstinência quando a substância não está disponível.

A perícia toxicológica pode envolver pessoas ou substâncias. Para determinar se alguém esteve sob o efeito de entorpecentes, é crucial realizar o exame o mais rápido possível após a ocorrência. O ideal é coletar a amostra dentro de quatro horas do uso da substância. No entanto, em alguns casos, a perícia pode se concentrar na substância em si. Por exemplo, quando uma pessoa é presa em flagrante, um laudo de constatação pode ser realizado para identificar a natureza e a quantidade da droga, conforme estabelecido pela lei.

É importante ressaltar que o laudo de constatação não é uma perícia em si, pois não prova a materialidade do delito, mas apenas fornece suporte ao processo de prisão em flagrante. Por outro lado, o laudo toxicológico é o exame químico que estabelece a materialidade do delito e é crucial para a imputação e o processo criminal do acusado. Conforme Croce e Croce Júnior (2012), as energias de ordem química são aquelas que, ao entrar em contato interno ou externo com o organismo, podem causar danos à saúde ou à vida, como cáusticos, responsáveis por lesões viscerais e cutâneas, e venenos.

Portanto, é fundamental que o perito conheça bem os efeitos de cada substância química para realizar uma análise adequada. A toxicologia forense desempenha um papel crucial na investigação de crimes, especialmente aqueles relacionados ao uso de substâncias tóxicas, como homicídios, suicídios e envenenamentos, entre outros.

Além disso, a toxicologia forense é essencial na investigação de acidentes de trânsito, nos quais a embriaguez alcoólica pode ser um fator contribuinte. A embriaguez alcoólica é um estado de intoxicação causado pela ingestão excessiva de álcool, caracterizado por comprometimento do julgamento, reflexos mais lentos, diminuição da coordenação motora e alterações no comportamento. Isso pode levar a comportamentos irresponsáveis, como dirigir sob a influência do álcool, colocando em risco a vida do condutor, dos passageiros e de outras pessoas na estrada.