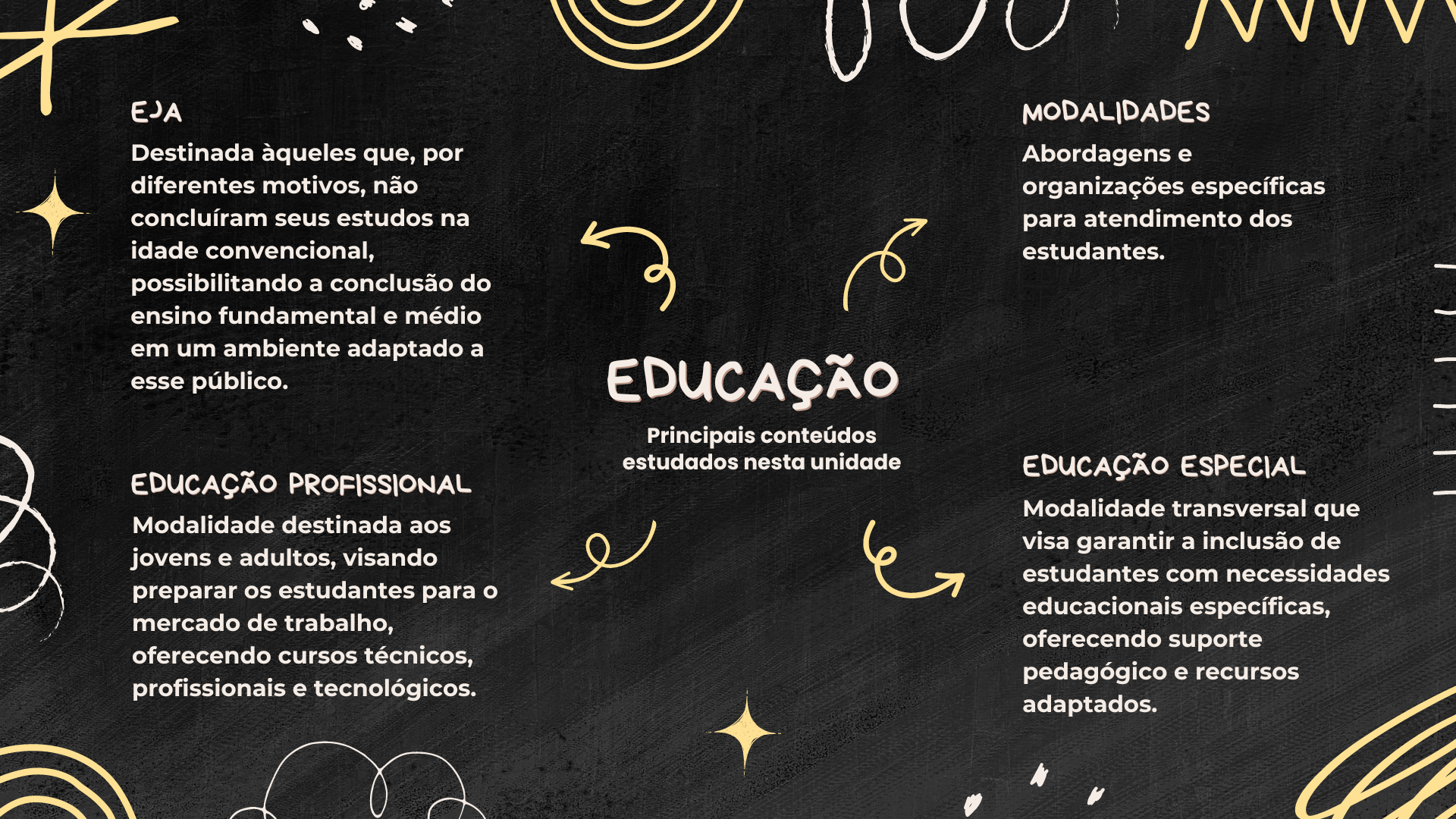

POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS MODALIDADES DE ENSINO

Aula 1

Educação de Jovens e Adultos

Educação de jovens e adultos

Olá, estudante! Nesta videoaula, conversaremos sobre a educação de jovens e adultos no Brasil, explorando aspectos históricos, políticos e sociais que envolvem essa modalidade de ensino. Nosso enfoque será analisar, conhecer e refletir sobre a legislação vigente, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos na contemporaneidade, bem como examinar suas possibilidades e seus desafios. Vamos para mais uma etapa de estudos e aprendizado!

Ponto de Partida

Estudante, você já teve a oportunidade de refletir profundamente sobre o verdadeiro significado do "direito à educação"? Essa ponderação se torna ainda mais crucial ao considerarmos indivíduos com trajetórias de vida diversas, como os jovens e adultos. Quando abordamos o direito à educação, não estamos meramente discutindo o acesso à escola por meio da garantia de matrícula. Estamos, de fato, explorando a responsabilidade do Estado em assegurar não apenas o ingresso na instituição mas também em criar condições propícias para que o estudante prossiga em seus estudos.

Para aprofundarmos nossos estudos nesta temática, imagine a seguinte situação: em uma pequena cidade, observa-se uma demanda crescente por educação de jovens e adultos (EJA) devido a diversos fatores, como a busca por qualificação profissional e o desejo de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio por parte de adultos que não puderam estudar na idade regular. No entanto, a infraestrutura educacional existente não está adequada para atender a essa demanda crescente, resultando em desafios para proporcionar uma educação de qualidade para esse público. Diante deste contexto, como garantir o acesso equitativo à educação de jovens e adultos, considerando as limitações de infraestrutura e os recursos disponíveis? Quais estratégias podem ser implementadas para motivar e engajar os adultos na aprendizagem, superando possíveis barreiras, como a falta de tempo devido às responsabilidades familiares e profissionais?

Essas questões servirão como base para nossos estudos seguintes. Por isso, prepare seu caderno, celular e computador e vamos aprender ainda mais juntos!

Vamos Começar!

EJA: trajetória histórica e a relação com a educação popular no BrasilParte superior do formulário

A educação de jovens e adultos (EJA) desempenha um papel crucial na promoção do direito à educação, oferecendo oportunidades de aprendizado a indivíduos que, por diversos motivos, não puderam completar seus estudos na idade esperada. Além de ser um instrumento valioso para a democratização do acesso ao conhecimento, essa modalidade de ensino também desafia os professores a adotarem abordagens pedagógicas inovadoras. O ensino para adultos demanda uma compreensão diferenciada das necessidades e das experiências de vida desse público, incentivando os professores a desenvolverem métodos flexíveis e personalizados. Dessa forma, a EJA não apenas amplia a inclusão educacional mas também enriquece a prática pedagógica, estimulando uma abordagem mais sensível, adaptável e humanizada por parte dos docentes.

Para entendermos melhor o funcionamento da EJA, é necessário voltarmos um pouco na sua trajetória histórica. No ano de 1925, temos um dos primeiros e importantes marcos na oferta de ensino para adultos decorrente da implementação do ensino noturno por meio da Reforma João Luiz Alves, conhecida como Lei Rocha Vaz, estabelecida pelo Decreto nº 16.782 A, em 13 de janeiro de 1925. Esse decreto abordava a criação de escolas noturnas para adultos, destacando que "[...] poderão ser criadas escolas noturnas, do mesmo caráter (primário), para adultos, obedecendo às mesmas condições do Art. 25" (Gomes, 2018, [s. p.]). O artigo também enfatizava o papel da União em subsidiar parcialmente o salário dos professores primários atuantes em escolas rurais, indicando que cabia aos estados completar o restante do salário e oferecer residência e material didático.

No contexto histórico brasileiro do início dos anos 1920, Gomes (2018, [s. p.]) destaca:

[...] muitos movimentos civis e oficiais se empenharam na luta contra o analfabetismo, considerado um ‘mal nacional’ e ‘uma chaga social’. A pressão decorrente dos surtos de urbanização, os primórdios da indústria nacional, a necessidade de formação mínima da mão de obra do país e a manutenção da ordem social nas cidades impulsionaram as grandes reformas educacionais em quase todos os Estados. Além disso, os movimentos operários, seja de inspiração libertária ou comunista, passaram a valorizar mais a educação em seus pleitos e reivindicações.

Conforme complementação de Palma Filho (2005), essa reforma visava atingir adultos analfabetos, buscando uma formação mínima, ao mesmo tempo em que ampliava o número de eleitores, já que, nesse período, os analfabetos não tinham direito ao voto. A obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário para todos foram estabelecidas com a Constituição Federal de 1934, visando reduzir os índices de analfabetismo no país, que, na época, atingiam 69,9%, considerando a população com 15 anos ou mais. No ano de 1942, o Governo Federal instituiu o Fundo Nacional de Ensino Primário (FNEP), por meio do Decreto Federal nº 4.458/1942, cujo propósito era alocar recursos financeiros para o ensino primário, abrangendo também iniciativas direcionadas a adultos que ultrapassaram a idade escolar.

Posteriormente, em 1945, criou-se o Serviço de Educação de Adultos (SEA), vinculado ao Ministério da Educação e Saúde (MEC). Nesse mesmo ano, regulamentou-se a concessão de verbas federais para os ensinos primários, destinando 25% desses recursos ao ensino supletivo, direcionado a adolescentes e adultos. Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do país ao longo das décadas de 1940 e 1950, várias iniciativas de alfabetização direcionadas a adolescentes e adultos não alfabetizados surgiram. Entre essas ações, destacam-se: a Campanha de Educação de Adultos (1947), a Campanha de Educação Rural (1952) e a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958).

A partir desse contexto histórico, o que se pode observar é uma preocupação social e governamental em superar os altos índices de analfabetismo do país e garantir o acesso à educação, especialmente no contexto de jovens e adultos, considerando suas realidades. Essa perspectiva de superar o analfabetismo passa por uma abordagem que busca uma educação transformadora, fundamentada na valorização da cultura popular. De acordo com Freire (1981), o educando é o protagonista na construção de sua própria educação, em contraste com um modelo que ele denomina como "bancário", caracterizado pela técnica de alienação. A proposta da educação popular transcende a simples alfabetização, buscando promover a formação da consciência política como uma prática de liberdade.

O surgimento do chamado "Método Paulo Freire para alfabetização" a partir da década de 1960, ocorreu por meio das primeiras experiências de alfabetização popular, notavelmente na rápida alfabetização de um grupo de cortadores de cana em apenas 45 dias. Nesse período, João Goulart ainda estava no governo brasileiro e endossava essas iniciativas por meio do Plano Nacional de Alfabetização (PNA), o qual previa a criação de círculos de cultura para promover a alfabetização em larga escala por todo o país (Gadotti, 2013).

Ações, como o Movimento de Cultura Popular (MCP), em Pernambuco, a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, em Natal, e o Movimento de Educação de Base (MEB), vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), representam exemplos de políticas de alfabetização de adultos fundamentadas nas ideias de Paulo Freire.

O método ancorado na perspectiva de Paulo Freire centra-se na ideia de educação como prática de liberdade. Ele enfatiza a valorização das experiências de vida dos alunos e a promoção da conscientização crítica. A alfabetização, nesse contexto, deve partir de palavras e temas relacionados à realidade dos aprendizes (temas geradores) para ensinar a leitura e a escrita, tornando o processo de alfabetização mais significativo e contextualizado. O objetivo não é apenas proporcionar habilidades básicas de leitura e escrita mas também desenvolver a capacidade dos alunos de analisar criticamente sua própria realidade e participar ativamente da transformação social.

Políticas educacionais e aspectos legislativos da EJA

A Lei nº 9.394/96 estabelece a identidade própria da Educação de Jovens e Adultos (EJA) como modalidade destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e no ensino médio na idade apropriada. O art. 37 ressalta a necessidade de proporcionar oportunidades educacionais adequadas, considerando as características, os interesses e as condições de vida e trabalho do educando (Brasil, 1996). No art. 38, a LDB determina que tais oportunidades educacionais serão oferecidas por meio de cursos e exames abrangendo a base nacional comum do currículo. A EJA, nesse contexto, assume uma abordagem qualificadora, eliminando a noção de supletivo. A denominação "Educação de Jovens e Adultos (EJA)" substitui o termo "Ensino Supletivo" da lei anterior (Lei Federal nº 5692/1971).

O Parecer CNE/CEB nº 11/2000 destaca três funções da EJA: reparadora, equalizadora e qualificadora. A função reparadora busca restaurar um direito negado, exigindo um modelo pedagógico próprio. A função equalizadora propõe oportunidades proporcionais de acesso e permanência, buscando uma trajetória escolar equitativa. A função qualificadora atende às necessidades de atualização e aprendizagem contínua (Brasil, 2000).

Em 2000, o Conselho Nacional de Educação homologou a Resolução CNE/CEB nº 1, estabelecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA. Essas diretrizes enfatizam a “flexibilidade de currículo, tempo e espaço, promovendo percursos individualizados, suporte individualizado, atividades diversificadas, competências para o trabalho, motivação dos estudantes e formação continuada dos educadores” (Brasil, 2013, p. 41). As diretrizes visam estabelecer um modelo pedagógico adaptado às particularidades dessa modalidade de ensino, considerando as distintas faixas etárias, os perfis e as situações de vida dos educandos. Os princípios fundamentais dessa abordagem são: a equidade, a diferença e a proporcionalidade.

O princípio da equidade diz respeito à distribuição específica dos componentes curriculares da EJA nos diferentes níveis de ensino, garantindo uma formação igualitária. Isso se traduz na oferta das mesmas disciplinas da Educação Básica, assegurando que os educandos da EJA tenham acesso aos mesmos conhecimentos que os demais estudantes, restabelecendo a igualdade de direitos e oportunidades no contexto do direito à educação.

O princípio da diferença destaca o reconhecimento da identidade única dos jovens e adultos em seu processo formativo, valorizando o desenvolvimento individual, seus conhecimentos e seus valores. Os conhecimentos científicos devem ser transmitidos considerando as diversas formas de aprendizado dos educandos, utilizando metodologias adaptadas às diferentes faixas etárias. Por fim, o princípio da proporcionalidade busca criar espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas garantam uma identidade formativa comum aos demais participantes da escolarização básica.

Sobre as formas de oferta dessa modalidade, temos a possibilidade do ensino presencial ou a distância. Regulamentando a educação de jovens e adultos por meio da educação a distância, o Parecer CNE/CEB nº 29/2006 estabelece que os cursos de EJA nos anos iniciais do ensino fundamental serão realizados de forma presencial, com a duração a critério de cada sistema de ensino. Para os anos finais, do 6º ao 9º ano, os cursos podem ser presenciais ou a distância, mediante credenciamento, com carga horária de 1600 horas (Brasil, 2013).

O parecer também especifica que a idade mínima para participar da EJA com mediação da EaD é de 15 anos completos para o segundo segmento do ensino fundamental e de 18 anos completos para o Ensino Médio. Entre alguns dos programas governamentais destinados à EJA, podemos destacar: Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), Programa Brasil Alfabetizado (PBA), Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano) e Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Campo – Saberes da Terra).

Além desses programas, a Meta 10 do Plano Nacional de Educação (PNE), estabelecida pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, determina que, no mínimo, 25% das matrículas da EJA nas etapas do ensino fundamental e médio sejam oferecidas de forma integrada à Educação Profissional.

Cabe ainda destacar que, em relação à certificação e à validação dos estudos pela modalidade EJA, temos algumas especificidades, como o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que teve sua primeira edição em 2002, destinado a avaliar as competências, as habilidades e os conhecimentos de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade apropriada.

Realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação, o Encceja é responsável por quatro aplicações distintas, cada uma com editais e cronogramas próprios: Encceja Nacional, destinado a residentes no Brasil; Encceja Nacional PPL, para residentes no Brasil privados de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas; Encceja Exterior, voltado para brasileiros residentes no exterior; Encceja Exterior PPL, aplicado a residentes no exterior privados de liberdade ou submetidos a medidas socioeducativas.

Siga em Frente...

Instrumentos e critérios avaliativos

A Resolução nº 1, de 28 de maio de 2021, que institui as Diretrizes Operacionais para Educação de Jovens e Adultos, considerando a política de alfabetização e BNCC, destaca, em seu art. 13:

Os currículos dos cursos da EJA, independente de segmento e forma de oferta, deverão garantir, na sua parte relativa à formação geral básica, os direitos e objetivos de aprendizagem, expressos em competências e habilidades nos termos da Política Nacional de Alfabetização (PNA) e da BNCC, tendo como ênfase o desenvolvimento dos componentes essenciais para o ensino da leitura e da escrita, assim como das competências gerais e as competências/habilidades relacionadas à Língua Portuguesa, Matemática e Inclusão Digital. (Brasil, 2021, [s. p.])

A BNCC oferece os referenciais para a construção dos currículos das diferentes etapas e modalidades de ensino, mas é necessário adaptar esses referenciais para atender às características e necessidades específicas dos estudantes, jovens e adultos. A EJA deve considerar a trajetória de vida, as experiências e as demandas individuais dos alunos, proporcionando uma formação que respeite as diferenças e promova a inclusão. Portanto, a relação entre a EJA e a BNCC envolve adequação e contextualização dos conteúdos e objetivos definidos na base para atender às peculiaridades e características do público-alvo da educação de jovens e adultos. Essa adaptação visa garantir que a EJA cumpra sua missão de proporcionar uma educação inclusiva, relevante e que respeite a diversidade dos estudantes adultos.Parte superior do formulário

A partir dos princípios, das funções, das legislações e do conteúdo, podemos problematizar a questão dos instrumentos de avaliação. Para muitos educadores, a educação e a avaliação são consideradas práticas separadas e sem conexão. Nesse cenário, a avaliação ocorre em momentos isolados, visando classificar os alunos e atribuir julgamentos de valor aos resultados obtidos, como indicado por Hoffmann (2001). A autora destaca que a dicotomia entre educação e avaliação representa um equívoco significativo, ressaltando a importância da conscientização e reflexão sobre essa compreensão equivocada da avaliação como mero julgamento de resultados, uma vez que essa abordagem se transformou em uma prática educativa potencialmente prejudicial.

No contexto dos alunos matriculados na EJA, é relevante destacar, conforme observado por Carvalho (2005), que esse grupo apresenta uma diversidade significativa, com distintos conhecimentos de vida e, frequentemente, uma trajetória marcada por desafios e dificuldades. Hoffmann (2008) exemplifica a necessidade de valorizar as diferenças entre os estudantes, promovendo a diversidade nas ações pedagógicas. Isso envolve organizar tempos e espaços para que alunos e professores se conheçam melhor, propondo tarefas que busquem respostas e comentários distintos, elaborando atividades com diferentes níveis de dificuldade para atender às necessidades individuais e reconhecendo diversas formas de expressão (música, fotografia, poesia, teatro, exposição oral) ao explorar um mesmo conteúdo.

No contexto da EJA, os instrumentos avaliativos desempenham um papel crucial, moldando-se de maneira sensível às características e necessidades específicas do público adulto. Diferentemente de abordagens tradicionais que priorizam a simples mensuração de conhecimentos, a avaliação na EJA busca ser um instrumento pedagógico capaz de promover o desenvolvimento integral dos alunos.

Entre os instrumentos e as abordagens avaliativas utilizadas na EJA, podemos destacar: a avaliação formativa, o uso de portfólios, os projetos e a avaliação diagnóstica. Além dessas formas de avaliação contínua voltadas para o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, podemos mencionar o papel do Encceja, enquanto prova aplicada anualmente para certificação do ensino básico em nível nacional. Em suma, os instrumentos avaliativos na EJA têm o propósito de ir além da simples atribuição de notas, buscando ser ferramentas que impulsionam o desenvolvimento integral dos educandos. Valorizando a diversidade de experiências e trajetórias de vida, esses instrumentos contribuem para uma abordagem mais inclusiva e eficaz no processo de ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos.

Vamos Exercitar?

Estudante, no início desta aula, apresentamos alguns questionamentos relacionados à demanda da educação de jovens e adultos. Para enfrentar esses desafios, é essencial desenvolver parcerias entre o governo local, as instituições educacionais e as empresas. Também, é essencial desenvolver estratégias e ações a curto, médio e longo prazo. A criação de programas flexíveis, como aulas noturnas, finais de semana e ensino a distância, pode ampliar o acesso à EJA. Além disso, investir em tecnologias educacionais e capacitar professores para utilizar métodos inovadores pode tornar o processo de aprendizagem mais atrativo para os adultos. Essas medidas visam superar as limitações de infraestrutura e engajar efetivamente os alunos adultos, promovendo uma educação inclusiva e de qualidade.

Saiba Mais

Acadêmico, para aprofundar seus conhecimentos e saber ainda mais sobre a temática da EJA, indicamos a leitura do Capítulo 2 do livro Educação de Jovens e Adultos, escrito por Maria Antônia de Souza e disponível na Biblioteca Virtual. Esse capítulo trata das legislações voltadas para Educação de Jovens e Adultos, como diretrizes, PNE, entre outros, tornando-se uma leitura essencial para compreensão dos marcos legais desta modalidade de ensino.

SOUZA, M. A. de. Educação de jovens e adultos. Curitiba: Intersaberes, 2012.

Bons estudos!

Referências Bibliográficas

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, 2013.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 28 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Parecer nº 11, de 10 de maio de 2000. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília: CNE, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PCB11_2000.pdf. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Resolução nº 1, de 5 de julho de 2000. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília: CNE, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Resolução nº 1, de 28 de maio de 2021. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos ao seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização (PNA) e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e Educação de Jovens e Adultos a Distância. Brasília: CNE, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191091-rceb001-21&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Resolução nº 3, de 15 de junho de 2010. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação a Distância. Brasília: CNE, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5642-rceb003-10&category_slug=junho-2010-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Resolução nº 29, de 5 de abril de 2006. Reexame do Parecer CNE/CEB nº 36/2004, que aprecia a Indicação CNE/CEB nº 3/2004, propondo a reformulação da Resolução CNE/CEB nº 1/2000, que definiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília: CNE, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14346-pceb029-06&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 29 abr. 2024.

CARVALHO, M. Alfabetizar e letrar: um diálogo entre a teoria e a prática. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.

FREIRE, P. Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1981.

GADOTTI, M. Alfabetizar e Politizar: Angicos, 50 anos depois. Revista de Informação do Semiárido – RISA, Angicos, v. 1, n. 1, p. 47-67, jan./jun. 2013.

GOMES, M. M. Fragmentação da evolução histórica no sistema educacional brasileiro – caso da Educação de Jovens e Adultos. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, out. 2018.

HOFFMANN, J. M. L. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à universidade. 19. ed. Porto Alegre: Mediação, 2001.

HOFFMANN, J. M. L. Avaliar: respeitar primeiro, educar depois. Porto Alegre: Mediação, 2008.

PALMA FILHO, J. C. Pedagogia Cidadã. 3. ed. São Paulo: PROGRAD/UNESP/Santa Clara Editora, 2005.

Aula 2

Educação Profissional

Educação profissional

Olá, estudante! Nesta videoaula, exploraremos uma modalidade crucial de ensino: a educação profissional e o ensino técnico. Se você já tem conhecimento sobre esses temas, ótimo! Estaremos aprofundando ainda mais esses saberes, mergulhando nas legislações e nos aspectos históricos, sociais e políticos que permeiam essa modalidade. Se esses termos são novos para você, seja muito bem-vindo! Estaremos juntos na descoberta desse universo educacional enriquecedor.

Ponto de Partida

Refletir sobre o papel das políticas públicas e educacionais é de extrema importância. Essas políticas desempenham uma articulação significativa com o universo do trabalho, atendendo aos preceitos constitucionais ao proporcionar qualificação profissional e preparação para o exercício pleno da cidadania. Além disso, contribuem para criar condições favoráveis ao desenvolvimento econômico do país. Dada sua importância, como educadores, é essencial conhecermos as legislações e o funcionamento da educação profissional no Brasil.

Para conhecermos esses aspectos, partiremos da seguinte situação: em uma pequena cidade localizada no interior da Região Sul do Brasil, discutem-se aspectos relacionados à educação profissional na região. A educação profissional é reconhecida como um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico local. No entanto, as atuais políticas públicas enfrentam desafios em garantir uma oferta diversificada de cursos técnicos alinhados às demandas do mercado de trabalho. Isso resulta em lacunas de habilidades e em uma falta de sintonia entre a formação oferecida e as necessidades das empresas da região.

Diante desse contexto, como as políticas públicas podem ser ajustadas para promover uma maior integração entre a oferta de cursos na educação profissional e as demandas específicas do mercado de trabalho? Qual estratégia eficaz pode ser implementada para incentivar a participação ativa das empresas locais na definição dos currículos e na oferta de estágios e oportunidades práticas para os estudantes de educação profissional?

Para pensarmos em possíveis soluções para esses problemas, estudaremos e conheceremos mais sobre esse tema. Bons estudos!

Vamos Começar!

Relação entre educação e trabalho no Brasil: aspectos históricos, sociais e políticos

Ao longo da história do Brasil, a relação entre educação e trabalho passou por diversas transformações que refletiram as mudanças sociais, econômicas e políticas do país. Durante grande parte do período colonial, por exemplo, a educação esteve vinculada à catequese e à formação de mão de obra para atender às necessidades da colônia. Com a chegada da Família Real, em 1808, houve um impulso na estrutura educacional, com a criação de instituições de ensino superior e a introdução de métodos pedagógicos diferentes. No entanto, a educação ainda estava restrita a uma elite, e o trabalho era frequentemente associado a atividades manuais em detrimento das intelectuais.

Ao longo do século XX, especialmente a partir da década de 1930, surgiram iniciativas para a expansão da educação básica e profissionalizante. Com a industrialização e a urbanização, a demanda por mão de obra qualificada aumentou, impulsionando a criação de escolas técnicas e o estabelecimento de políticas educacionais voltadas para a formação profissional. O conceito de "profissionalização" frequentemente remete à educação superior, no entanto é crucial ressaltar que a formação profissional pode começar antes desse nível de ensino, ocorrendo como formação técnica durante a Educação Básica.

Na Constituição de 1937, houve uma atenção especial ao ensino profissional, técnico e industrial, visando ao desenvolvimento econômico do Brasil. A industrialização crescente demandava uma mão de obra qualificada, destacando a importância do ensino técnico industrial na década de 1930. A Reforma Capanema, entre 1942 e 1946, remodelou o ensino no Brasil, estabelecendo o dualismo educacional. Para as elites, o caminho era claro, passando do primário ao ensino superior. Para as classes populares, o percurso envolvia o primário e diversos cursos profissionalizantes, com cada curso proporcionando acesso ao ensino superior na mesma área.

Apesar das intenções da Reforma Capanema, a rápida profissionalização não ocorreu conforme o esperado, pois a classe média preferia permanecer no ensino secundário para acessar o ensino superior. Em resposta à necessidade de formação de mão de obra para a indústria, o governo criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em 1942, estabelecendo um sistema de ensino profissionalizante em colaboração com as indústrias.

Durante a década de 1940, surgiram importantes instituições do sistema S, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Social da Indústria (Sesi), impulsionando a educação profissional no Brasil. A década de 1960 trouxe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 4.024/1961), que buscou equiparar o ensino propedêutico e profissionalizante, permitindo a continuidade dos estudos no ensino superior, representando um avanço significativo na educação nacional.

A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996 reservou um lugar proeminente para a educação profissional em sua estrutura, integrando-a como uma modalidade educacional dentro da Educação Básica. Isso significa que ela está articulada de maneira inovadora e estratégica na formação básica, abrangendo tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. E, a partir do Decreto nº 5.154/2004, buscou revitalizar a oferta da educação profissional na rede pública estadual, abrangendo cursos e programas, conforme delineados em seu art. 1º:

- Formação inicial e continuada.

- Educação profissional técnica de nível médio.

- Educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação.

Esse decreto introduziu maior flexibilidade à educação profissional, permitindo que as escolas organizassem sua formação com mais autonomia, desde que alinhadas às diretrizes do Conselho Nacional de Educação e integradas à educação de jovens e adultos. Destaca-se que essa legislação se adapta por meio de decretos e resoluções, buscando uma melhor articulação no sistema de ensino. É relevante observarmos que, a partir do decreto mencionado, restabeleceu-se a integração entre o nível técnico e o nível médio, possibilitando abordagens integradas, concomitantes ou subsequentes.

LDB, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e TecnológicaParte superior do formulário

O art. 40 da LDB destaca que a educação profissional deve ser integrada ao ensino regular, abrangendo tanto o ensino destinado a adolescentes na faixa etária adequada quanto ao ensino estruturado para jovens e adultos na modalidade EJA (Brasil, 1996). Nesse contexto, o Governo Federal, por meio do Decreto n° 5.478/2005, instituiu o Programa de Integração da Educação Técnica de Nível Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, conhecido como PROEJA.

As transformações sociais e no cenário profissional demandaram a reestruturação dos currículos, abrangendo tanto a Educação Básica quanto a educação profissional. Em 2012, a Resolução CNE/CEB nº 6/2012 estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Essas diretrizes visam uma formação mais abrangente e politécnica, destacando princípios, como a integração entre ensino médio e preparação para profissões técnicas, respeito aos valores nacionais, interconexão de ciência, tecnologia e cultura, indissociabilidade entre educação e prática social, além de enfatizar a interdisciplinaridade e a flexibilidade no processo de ensino-aprendizagem.

A Política Nacional de Educação Profissional procura alinhar-se às necessidades dos setores produtivos e econômicos ao planejar a disponibilidade de cursos técnicos profissionalizantes. Nesse contexto, o Ministério da Educação (MEC) desenvolveu o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). Essa iniciativa tem o propósito de regulamentar a oferta de cursos técnicos de nível médio, estabelecer normas para suas designações e contribuir para a orientação vocacional dos alunos.

Segundo o art. 42 da LDB, alterado pela Lei nº 14. 645, de 2 de agosto de 2023, a educação profissional e tecnológica deverá ser organizada considerando a integração curricular de cursos e programas com itinerários formativos e a formação entre todos os níveis educacionais:

§ 1º O itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica é o percurso formativo estruturado de forma a permitir o aproveitamento incremental de experiências, certificações e conhecimentos desenvolvidos ao longo da trajetória individual do estudante. § 2º O itinerário referido no § 1º deste artigo poderá integrar um ou mais eixos tecnológicos. § 3º O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST) orientarão a organização dos cursos e itinerários, segundo eixos tecnológicos, de forma a permitir sua equivalência para o aproveitamento de estudos entre os níveis médio e superior.§ 4º O Ministério da Educação, em colaboração com os sistemas de ensino, as instituições e as redes de educação profissional e tecnológica e as entidades representativas de empregadores e trabalhadores, observadas a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e a dinâmica do mundo do trabalho, manterá e periodicamente atualizará os catálogos referidos no § 3º deste artigo. (Brasil, 2023, [s. p.])

No que diz respeito à estrutura curricular, é relevante salientar que os cursos de educação profissional técnica de nível médio são fundamentados nos eixos tecnológicos listados no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Esse catálogo é estabelecido e organizado pelo Ministério da Educação, ou baseado em uma ou mais ocupações da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

Siga em Frente...

Programas voltados ao desenvolvimento profissional: Pronatec e os desafios atuais do desenvolvimento científico, profissional e tecnológico no Brasil

Em 2011, o governo federal instituiu o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) por meio da Lei nº 12.513, visando expandir a oferta de ensino profissional. A Política Pública de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) abrange programas, como: Brasil Profissionalizado, Rede e-Tec Brasil, Plano de Expansão da Rede Federal e Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem. Duas iniciativas recentes, Mediotec e Pronatec Oferta Voluntária, foram desenvolvidas para ampliar ainda mais a oferta de formação técnica.

O PRONATEC prioriza estudantes do ensino médio da rede pública, trabalhadores, beneficiários de programas federais de transferência de renda e aqueles que completaram o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais. O Programa Brasil Profissionalizado, criado em 2007, reforça as redes estaduais de educação profissional, proporcionando recursos para a construção, a modernização e a estruturação de escolas técnicas.

O Mediotec, como extensão do PRONATEC, oferece formação técnica em tempo integral para estudantes do ensino médio, promovendo parcerias público-privadas. Busca integrar a educação de base e técnica, proporcionando dupla certificação e estágios em empresas para preparar os estudantes para o mercado de trabalho. O programa visa alinhar cursos às demandas regionais, promovendo crescimento econômico e social.

Muitos desses programas são organizados e orientados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), a qual é responsável por formular, planejar, coordenar, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), desenvolvidas em regime de colaboração com os sistemas de ensino e os agentes sociais parceiros. Assim, promove o fomento à inovação, à expansão e à melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica, especialmente quanto à integração com o ensino médio, à oferta em tempo integral e na modalidade a distância, à certificação profissional de trabalhadores e ao diálogo com os setores produtivos e sociais.

A Setec coordena nacionalmente a política de EPT e responde pela manutenção, pela supervisão e pelo fortalecimento das instituições que compõem a Rede Profissional, Científica e Tecnológica. Essa rede integra escolas técnicas, institutos federais, centros federais de educação tecnológica e outras instituições voltadas para o ensino profissionalizante, científico e tecnológico no país. Essas instituições oferecem cursos técnicos, superiores e de pós-graduação nas áreas de ciências aplicadas, engenharia, tecnologia e outras disciplinas afins.

O objetivo da rede é promover a formação de profissionais qualificados para atender às demandas do mercado de trabalho, além de impulsionar a pesquisa e a inovação no país. A rede também busca estreitar a relação entre a educação profissional e o desenvolvimento científico e tecnológico, contribuindo para o progresso socioeconômico do Brasil.

Em 2017, aprovou-se a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), refletindo um notável empenho em garantir direitos de aprendizagem para todos os brasileiros. Isso destaca a importância de concentrar esforços em um currículo mais equitativo, abrangendo competências e habilidades alinhadas ao mundo do trabalho e às reais necessidades sociais para a formação integral. No contexto da qualificação profissional, observam-se iniciativas para incluir jovens e adultos em processos formativos significativos para a vida, como é evidenciado pelo Programa de Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Além disso, há um esforço para integrar a formação básica à profissional, conforme estabelecido pelo Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005/2014.

Em síntese, a educação profissional se configura como uma peça fundamental no cenário educacional brasileiro, desempenhando um papel estratégico na formação de profissionais capacitados e na promoção do desenvolvimento econômico e social do país. Ao oferecer cursos técnicos e tecnológicos alinhados às demandas do mercado de trabalho, essa modalidade de ensino proporciona aos estudantes uma preparação eficaz, fortalecendo suas competências e habilidades práticas.

Vamos Exercitar?

Estudante, no início desta aula, apresentamos alguns questionamentos relacionados à educação profissional. Pensando nessas indagações e no que estamos estudando, podemos considerar que, para o enfrentamento da situação apresentada, será necessário um esforço conjunto entre a sociedade, as instituições de ensino e o governo para a criação de conselhos consultivos compostos por representantes desses setores, visando identificar as necessidades específicas do mercado e ajustar os currículos educacionais em conformidade, considerando as orientações educacionais vigentes. Incentivar a participação ativa das empresas na criação de estágios e programas práticos também fortalecerá a conexão entre a educação profissional e as oportunidades de emprego locais.

Saiba Mais

Estudante, dada a abrangência da temática e sua especificidade, indicamos, para aprimoramento dos seus conhecimentos, que você acesse o site Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, do Ministério da Educação. Nele, você encontrará dados sobre a Rede Federal de Educação Profissional e informações sobre a Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica que ocorre desde 2021.

Aguardaremos você para nossa próxima aula!

Referências Bibliográficas

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 28 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011. Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); altera as Leis nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e nº 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 14.645, de 02 de agosto de 2023. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a educação profissional e tecnológica e articular a educação profissional técnica de nível médio com programas de aprendizagem profissional, e a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre isenção do cômputo de determinados rendimentos no cálculo da renda familiar per capita para efeitos da concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Brasília, 02 de ago de 2023. Brasília: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14645.htm. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Parecer nº 16, de 5 de outubro de 1999. Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. Brasília: CNE, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/PCNE_CEB16_99.pdf. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Brasília: CNE, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 29 abr. 2024.

Aula 3

Educação e Políticas Públicas em Outros Contextos Educacionais

Educação e políticas públicas em outros contextos educacionais

Olá, estudante! Ao explorarmos o tema da cidadania, destacamos a importância de respeitar as diferenças não para acentuar desigualdades, mas para reconhecer e valorizar a diversidade em nosso país. Como educadores, é fundamental ponderar sobre o papel crucial da educação na sociedade, especialmente diante das questões relacionadas à diversidade e às especificidades culturais. Nesta videoaula, dedicaremos nosso diálogo à educação em contextos diversos, como na zona rural, em comunidades quilombolas, em ambientes hospitalares e em situações de privação de liberdade. Estamos prontos para aprender ainda mais juntos? Bons estudos!

Ponto de Partida

Estudante, seguindo nossos estudos sobre as modalidades e as etapas de ensino da educação básica, não podemos deixar de abordar as distintas formas de educação, considerando as especificidades culturais presentes em nosso país. Já se questionou sobre como ocorre a educação no campo, para os povos originários, quilombolas, ou para a população em contexto de privação de liberdade? Essas perguntas são essenciais ao discutirmos o acesso universal à educação.

Para orientar nossa jornada de aprendizagem, imaginemos a seguinte situação: nos últimos anos, as políticas educacionais enfrentam desafios em assegurar uma educação culturalmente sensível para os povos indígenas, atender às necessidades específicas da população rural e proporcionar oportunidades educacionais adequadas para pessoas privadas de liberdade. Diante desse cenário, como as políticas educacionais podem ser ajustadas para garantir uma abordagem inclusiva e culturalmente sensível para os povos indígenas, respeitando suas tradições e línguas? Quais estratégias inovadoras podem ser implementadas para aprimorar o acesso à educação nas áreas rurais, considerando as peculiaridades do contexto agrícola e as limitações de infraestrutura?

A partir dessas indagações, trilharemos mais uma etapa de estudos em busca de conhecimentos. Contamos com a sua participação!

Vamos Começar!

Desenvolver diretrizes educacionais que abordem a inclusão da diversidade no processo educativo de maneira justa, democrática e inclusiva é crucial para atender às particularidades dos alunos que ingressam na escola. A responsabilidade da educação é se ajustar às necessidades dos alunos, e não o contrário. A diversidade educacional, nesse contexto, refere-se à garantia do direito à educação para todos os alunos, assegurando acesso e permanência na escola com equidade, respeito às diferenças e valorização das diversas formas de vida.

A primeira questão para levarmos em consideração é a condição de itinerância. Conforme o Parecer CNE/CEB nº 14/2011, são reconhecidos como vivendo em situação de itinerância aqueles que se autodeclararem ou forem declarados como itinerantes por seu responsável legal, incluindo ciganos, indígenas, povos nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, artistas, e demais profissionais que atuam em circos, parques de diversão e teatro mambembe.

A condição de itinerância é uma prática adotada por diversas famílias que buscam melhores oportunidades de trabalho, optando por deslocamentos frequentes como uma alternativa para melhorar sua qualidade de vida. No entanto, esse estilo de vida está associado à mudança de escolas e, em alguns casos, ao afastamento do ambiente escolar, o que dificulta a continuidade do processo educacional. Ao examinar a itinerância entre trabalhadores rurais, Oliveira (2013) destaca a análise de pesquisadores, como Sequeira e Batanero (2010), que examinaram a situação de alunos itinerantes de origem circense. Eles ressaltaram que a itinerância, como um modo de vida peculiar adotado por diversas famílias ao redor do mundo, está ligada às formas residuais de vida de nossos antepassados.

Esse estilo de vida envolve grupos que se enquadram na tipificação "clássica" de vida itinerante, caracterizada pelo deslocamento constante em busca de condições mais favoráveis. Em termos gerais, observamos que a itinerância impacta o percurso na Educação Básica de crianças, adolescentes e adultos pertencentes a grupos sociais em situação de itinerância. Do ponto de vista legal, é relevante destacar que a Constituição Federal de 1988 estabelece como dever do Estado oferecer educação a todos, enquanto a matrícula em estabelecimentos de ensino é de responsabilidade das famílias, garantindo, assim, os direitos educacionais.

Em 2012, aprovou-se a Resolução nº 3, de 16 de maio, que estabelece diretrizes para o atendimento da educação escolar de populações em situação de itinerância. O art. 1º do documento destaca que crianças, adolescentes e jovens nessas condições têm o direito garantido à matrícula em escola pública, gratuita, de qualidade social, assegurando liberdade de consciência e crença.

Isso inclui o caso do estudante circense, cujas condições culturais podem dificultar a frequência regular à escola. No entanto, é essencial proteger e garantir seu direito à educação, respeitando suas especificidades. O Estatuto da Criança e do Adolescente reforça essa necessidade de proteção, destacando que nenhum jovem deve ser sujeito à negligência, à discriminação, à exploração, à violência, à crueldade e à opressão.

As diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 3/2012 determinam que os sistemas de ensino devem se adaptar às particularidades dos estudantes itinerantes para garantir seus direitos socioeducacionais. As instituições de ensino devem avaliar cada aluno, considerando sua idade e suas particularidades socioculturais, adaptando os programas educacionais para garantir seu direito à educação sem constrangimentos. As orientações ressaltam que é responsabilidade de cada sistema educacional estabelecer regras para seu funcionamento, de acordo com as normas estabelecidas pela resolução citada. Essas diretrizes devem ser elaboradas de maneira a não prejudicar os estudantes itinerantes, assegurando que eles possam continuar seus estudos com as condições necessárias para a conclusão adequada.

Dentro desse contexto de itinerância, podemos destacar o papel da Pedagogia da Alternância, que é uma abordagem organizacional e metodológica destinada à população camponesa, especialmente aos trabalhadores rurais que frequentemente se envolvem nas atividades agrícolas em períodos específicos do ano. Nesse contexto, a escola se adapta ao calendário desses trabalhadores, implementando ciclos alternados entre as atividades escolares e o trabalho no campo.

É relevante notar que a Lei nº 9.394/1996 reconhece e normatiza essa forma de organização, permitindo legalmente a sua implementação, conforme preconizado pelas diretrizes para o atendimento da educação escolar para populações em situação de itinerância (Brasil, 2012).

Siga em Frente...

Legislações educacionais para povos originários e quilombolas

A Educação Básica no Brasil enfrenta diversos desafios, especialmente ao abordar a formação cidadã. É crucial reconhecer que os aspectos sociais e culturais do povo brasileiro se manifestam de maneira específica. Sob essa ótica, é fundamental reiterar que o Brasil é uma nação multicultural, em que a população carrega consigo diversas raízes, incluindo influências indígenas, europeias, africanas e asiáticas. Nesse contexto, o processo educacional deve incorporar a diversidade como um princípio fundamental, reconhecendo e respeitando as diferentes origens presentes no rico mosaico cultural brasileiro.

Não podemos negligenciar as demandas e particularidades apresentadas pelos povos indígenas em relação à educação, as quais sublinham a importância da aprovação da Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012. Essa resolução estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica.

Apenas com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) os direitos dos indígenas foram reconhecidos, exercendo pressão sobre as políticas educacionais para viabilizar a oferta de uma educação diferenciada, respeitando as especificidades das diversas comunidades indígenas. A LDB (Brasil, 1996) estipula, em suas disposições gerais, que a responsabilidade pelo fomento ao desenvolvimento de programas para a oferta de educação bilíngue e intercultural cabe ao sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais (art. 78).

Conforme preconiza o art. 78 da LDB, os povos indígenas demandam a implementação de educação escolar bilíngue e intercultural, a preservação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências (Brasil, 1996).

Embora a Constituição Federal e a legislação educacional reconheçam a importância do respeito e da valorização das culturas indígenas, somente em 2012 foi aprovada a Resolução nº 5 do Conselho de Educação Básica, que delineia as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica. Esta resolução se fundamenta em princípios, como igualdade social, diferença, especificidade, bilinguismo e interculturalidade, pilares essenciais da educação escolar indígena.

As diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na Educação Básica enfatizam a necessidade de desenvolver propostas pedagógicas em colaboração com as comunidades indígenas. Destaca-se, no art. 19, a importância de os professores indígenas atuarem como docentes e gestores, promovendo o diálogo intercultural, mediando interesses e sistematizando novos saberes.

Os desafios para a educação indígena intercultural persistem no cenário brasileiro. É necessário construir currículos e propostas pedagógicas específicas para comunidades indígenas, incluindo conteúdos culturais e fortalecimento das práticas socioculturais e das línguas maternas. A escola indígena é concebida como um espaço cultural destinado a preservar e valorizar os conhecimentos indígenas em interação com o conhecimento científico global, visando ao fortalecimento da identidade. Desse modo, as especificidades dos povos originários e das comunidades indígenas devem ser valorizadas e acolhidas como parte da diversidade da educação básica brasileira.

Neste mesmo caminho, podemos pensar sobre as comunidades quilombolas. É essencial que futuros educadores compreendam o conceito de quilombos. Quilombos são grupos étnico-raciais autodefinidos, com uma trajetória histórica única, ligados a territórios específicos, presumidamente de ancestralidade negra vinculada à resistência à opressão histórica. Essas comunidades, rurais e urbanas, historicamente lutam pelo direito à terra, envolvendo não apenas a propriedade, mas todos os elementos ligados a seus usos, costumes e tradições (Brasil, 2013).

Quanto à educação quilombola, é crucial considerar suas particularidades, reconhecendo o direito à identidade do grupo e valorizando a diversidade como um princípio essencial. O território quilombola representa não apenas um espaço físico mas também um agrupamento que preserva a memória, as tradições e a luta pela diferença sem desigualdade.

As Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) orientam a educação escolar quilombola, enfatizando que as instituições educacionais devem se fundamentar na memória coletiva, nas línguas reminiscentes, nas práticas culturais e nas tradições orais. No entanto, a incorporação da história e da cultura afro-brasileiras e quilombolas nos currículos escolares tem sido desafiadora, evidenciando lacunas no sistema educacional brasileiro.

Somente em 2012, as Diretrizes Curriculares para a Educação Escolar Quilombola foram definidas, normatizando a educação escolar quilombola e reconhecendo a importância da memória, das línguas, dos acervos orais e das práticas culturais. Essas diretrizes buscam garantir o direito à educação escolar quilombola, respeitando as especificidades étnico-culturais e promovendo a participação da comunidade.

O currículo da educação escolar quilombola deve seguir as diretrizes nacionais, proporcionando aos educandos o conhecimento sobre os quilombos, o movimento quilombola, o movimento negro e a história afro-brasileira. Deve também destacar a cultura afro-brasileira como parte integrante do patrimônio cultural brasileiro, fortalecendo a identidade étnico-racial e a liberdade religiosa. Entretanto, muitas comunidades quilombolas ainda enfrentam o desafio de não possuir escolas em seu território.

Dentro da legislação brasileira que trata das questões étnico-raciais, destacam-se a Lei nº 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio; o Parecer CNE/CP nº 03/2004, que ratificou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas; a Resolução CNE/CP nº 01/2004, que delineia os direitos e os deveres dos entes federados na implementação dessa lei.

Legislações educacionais para pessoas em contextos de privação de liberdade e hospitalares

Considerando as diversas demandas do sistema educacional, é crucial incorporar, entre as necessidades da educação básica, a inclusão de indivíduos em contexto de privação de liberdade. A educação de jovens e adultos nessas condições nos estabelecimentos penais segue as diretrizes nacionais, estabelecidas em 2010 pela Resolução nº 2 (Brasil, 2010). O aumento descontrolado da violência urbana desde o século XX contribuiu para o crescimento da população carcerária, destacando a importância de garantir o direito à educação, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988.

A educação de jovens e adultos privados de liberdade não é um privilégio, mas, sim, um direito humano fundamental, essencial para promover a reinserção social do apenado e garantir sua cidadania. A função da escola, mesmo em ambientes de privação de liberdade, vai além do conteúdo pragmático, sendo crucial valorizar outros saberes, promovendo a socialização saudável.

As diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais foram aprovadas em 2010. Elas enfatizam que a oferta da educação de jovens e adultos nos estabelecimentos penais deve ser associada a ações complementares, como cultura, esporte, inclusão digital, educação profissional, fomento à leitura e programas de implantação, recuperação e manutenção de bibliotecas. Deve envolver a comunidade e os familiares, oferecer atendimento diferenciado de acordo com as especificidades de cada medida prisional, promover políticas de elevação de escolaridade vinculadas à qualificação profissional e contemplar o atendimento em todos os turnos, sendo organizada de maneira flexível para a população carcerária.

Quando se trata do direito à educação no sistema prisional, a intenção não é reproduzir a escola regular, mas, sim, adaptar-se às necessidades do indivíduo privado de liberdade, promovendo aprendizagens que fortaleçam suas habilidades e competências para sua reinserção social. O foco deve estar na política de reinserção social, conforme os princípios éticos, estéticos e políticos das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (Brasil, 2013). De acordo com a Resolução nº 2 (Brasil, 2010), é essencial planejar a articulação entre educação formal e não formal, incluindo a qualificação profissional, para consolidar o direito à cidadania dos jovens e adultos em instituições prisionais.

Quando nos referimos ao atendimento educacional hospitalar, que também se configura como uma privação de liberdade em decorrência de fatores de internamento para tratamentos prolongados em casos de doença, pensamos em um conjunto de diretrizes, estratégias e práticas adotadas para proporcionar educação a crianças e adolescentes que estão hospitalizados ou em tratamento de saúde prolongado. Essa política visa garantir que esses pacientes continuem recebendo atendimento educacional durante o período em que estão impossibilitados de frequentar escolas convencionais devido às condições de saúde.

Esse direito está assegurado pela Constituição Federal de 1988, pela LDB de 1996 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990. Conforme os estudos de Cruz e Silva (2021), o atendimento hospitalar iniciou-se em 1950 no Brasil, em específico, no Rio de Janeiro. O Decreto nº 1.044/69 estabelece que estudantes que necessitem de tratamento especial tenham direito ao acompanhamento escolar e atendimento domiciliar, conforme seu estado de saúde. Em 1988, com a promulgação da Constituição, a educação volta ser pautada como direito a todos, incluindo crianças e adolescentes que estão hospitalizados.

O ECA, seguindo esses preceitos, reforça a educação como direito da criança e do adolescente, mesmo em contexto de hospitalização. A Resolução CONANDA nº 41, de 13 de outubro de 1995, emitida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovada pelo Ministério da Justiça, apresenta vinte itens relacionados ao direito da criança e do adolescente hospitalizado. A Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, enfatiza que a Classe Hospitalar é responsável pelo atendimento do estudante durante o período de afastamento das atividades da escola regular e de sua reintegração ao sistema escolar.

O atendimento educacional hospitalar e o atendimento pedagógico domiciliar devem estar vinculados aos sistemas de educação como uma unidade de trabalho pedagógico das secretarias estaduais, do Distrito Federal e municipais de educação, como também às direções clínicas dos sistemas e serviços de saúde em que se localizam. Compete às secretarias de educação atender à solicitação dos hospitais para o serviço de atendimento pedagógico hospitalar e domiciliar, a contratação e capacitação dos professores e a provisão de recursos financeiros e materiais para os referidos atendimentos (Brasil, 2002).

No que se refere ao retorno desse estudante para o ensino regular, deve-se observar:

A reintegração ao espaço escolar do educando que ficou temporariamente impedido de frequentá-lo por motivo de saúde deve levar em consideração alguns aspectos como o desenvolvimento da acessibilidade e da adaptabilidade; a manutenção do vínculo com a escola durante o período de afastamento, por meio da participação em espaços específicos de convivência escolar previamente planejados (sempre que houver possibilidade de deslocamento); momentos de contato com a escola por meio da visita dos professores ou colegas do grupo escolar correspondente e dos serviços escolares de apoio pedagógico (sempre que houver a impossibilidade de locomoção mesmo que esporádica); garantia e promoção de espaços para acolhimento, escuta e interlocução com os familiares do educando durante o período de afastamento; preparação ou sensibilização dos professores, funcionários e demais alunos para o retorno do educando com vistas à convivência escolar gradativa aos espaços de estudos sistematizados. (Brasil, 2002, [s. p.])

Em suma, reconhecer a diversidade no cenário educacional é imperativo para construir uma educação mais equitativa e de qualidade. Cada contexto traz consigo especificidades culturais, sociais e individuais que impactam diretamente na forma como os alunos aprendem. A valorização e a compreensão dessas diferenças não apenas promovem um ambiente inclusivo mas também enriquecem o processo educativo. Ao considerarmos as particularidades de cada realidade, os educadores podem adaptar suas abordagens, garantindo que o ensino seja relevante e significativo para todos os estudantes. Dessa forma, ao reconhecer e respeitar a diversidade, estamos construindo bases sólidas para uma educação mais justa e efetiva.

Vamos Exercitar?

Estudante, retomando a nossa situação-problema do início da aula, um dos caminhos possíveis, pensando a complexidade da temática, seria a criação de programas educacionais personalizados, levando em consideração as características únicas de cada contexto educacional. Para os povos indígenas, é crucial desenvolver currículos que respeitem e promovam suas culturas, incluindo línguas tradicionais. Nas áreas rurais, a implementação de métodos educacionais flexíveis, como educação a distância e parcerias com instituições locais, pode superar desafios logísticos. Além disso, no contexto prisional, é necessário oferecer programas educacionais que visem à ressocialização, promovendo a reinserção social por meio do aprendizado e do desenvolvimento de habilidades. Essas abordagens contribuiriam para garantir o direito à educação em todos os segmentos da população.

Saiba Mais

Estudante, vamos continuar aprofundando nossos saberes? Para isso, consulte o material indicado: leia o texto produzido pela professora Vera Maria Candau, intitulado Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre igualdade e diversidade. O trabalho apresenta considerações importantes sobre as temáticas de valorização da interculturalidade, da educação que reconheça o outro e o diálogo entre diferentes grupos socioculturais.

CANDAU, V. M. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre igualdade e diferença. Revista Brasileira de Educação, v. 13, p. 45-56, 2008.

Bons estudos!

Referências Bibliográficas

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Congresso Nacional, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em: 28 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 28 abr. 2024.

BRASIL. Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995. Aprova na íntegra o texto da Sociedade Brasileira de Pediatria, relativo aos direitos da criança e do adolescente hospitalizados. Brasília: CONANDA, [2024]. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/resolucao-n-41-de-13-de-outubro-de-1995/. Acesso em: 13 fev. 2024.

BRASIL. Resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: CNE, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, 2013.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Decreto nº 26, de 4 de fevereiro de 1991. Dispõe sobre a Educação Indígena no Brasil. Brasília: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0026.htm. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília: MEC, 2005.

BRASIL. Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009. Dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, define sua organização em territórios etnoeducacionais e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [2024]. Disponível em: https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=6861&ano=2009&ato=791o3Yq1UeVpWT522. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Resolução nº 2, de 19 de maio de 2010. Dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Brasília: CNE, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5142-rceb002-10&category_slug=maio-2010-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL, Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações. Brasília: MEC, 2002.

BRASIL. Resolução nº 3, de 16 de maio 2012. Define diretrizes para o atendimento de educação escolar para populações em situação de itinerância. Brasília: CNE, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb003_12.pdf. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica. Brasília: CNE, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11074-rceb005-12-pdf&category_slug=junho-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. Brasília: CNE, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11963-rceb008-12-pdf&category_slug=novembro-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Resolução nº 3, de 10 de novembro de 1999. Fixa as Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá outras providências. Brasília: CEB, [2024]. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_99.pdf. Acesso em: 29 abr. 2024.

CRUZ, L. P. S. da; SILVA, N. da. Políticas educativas e direitos de cidadania: política de educação hospitalar. Cruz das Almas: EDUFRB, 2021.

OLIVEIRA, L. B. de. Educação no campo e itinerância: uma realidade em Uberlândia/MG. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 7, n. 13, p. 439-451, jul./dez. 2013.

SEQUEIRA, H. da S. P. M.; BATANERO, J. M. F. Um estudo sobre os alunos itinerantes, filhos dos artistas de circo, no 1º ciclo no ensino básico, em Portugal. Revista Educação em Questão, Natal, v. 39, n. 25, p. 8-31, set./dez. 2010.

Aula 4

Políticas e Legislação para a Educação na Perspectiva Inclusiva

Políticas e legislação para a educação na perspectiva inclusiva

Olá, estudante! Nesta aula, abordaremos uma modalidade educacional relevante e central nas políticas educacionais: a educação especial e a perspectiva inclusiva. Para isso, exploraremos legislações e aspectos históricos e culturais que permeiam a discussão sobre o direito à educação para todos e o Atendimento Educacional Especializado. Vamos lá? Bons estudos!

Ponto de Partida

Estudante, em nossos estudos, temos enfatizado a importância da legislação e da educação para todos, independentemente de situação, condição, origem ou religião. Considerando essa compreensão do direito fundamental, é imprescindível abordarmos a educação especial e a perspectiva inclusiva. Consideraremos a seguinte situação: a implementação de políticas e da legislação para a educação inclusiva enfrenta desafios significativos. Apesar dos esforços para garantir igualdade de acesso à educação para todos, ainda existem obstáculos na prática efetiva da inclusão de alunos com necessidades especiais nas escolas regulares. A carência de recursos adequados, a capacitação insuficiente de professores e a resistência em alguns setores da comunidade escolar são barreiras que comprometem a efetividade dessas políticas inclusivas.

Diante desse cenário, como as políticas e a legislação podem ser ajustadas para garantir recursos adequados e treinamento eficaz aos professores, promovendo uma inclusão mais efetiva dos estudantes? Qual estratégia pode ser adotada para superar a resistência percebida em alguns setores da comunidade escolar em relação à implementação das políticas inclusivas?

Pronto para mais uma etapa de estudos? Contamos com sua valiosa participação!

Vamos Começar!

Políticas públicas e direitos humanos

No complexo cenário sociopolítico contemporâneo, a relação entre políticas públicas e direitos humanos emerge como um elemento crucial na construção de sociedades mais justas e equitativas. Enquanto as políticas públicas representam as estratégias e ações adotadas pelos governos para enfrentar desafios e promover o bem-estar coletivo, os direitos humanos constituem os alicerces éticos que asseguram a dignidade e a liberdade de cada indivíduo. Esses dois pilares estão intrinsecamente ligados, uma vez que a eficácia das políticas públicas é medida pela sua capacidade de promover e proteger os direitos fundamentais de todos os cidadãos.

Ao abordar a relação entre políticas públicas e direitos humanos, é imperativo reconhecer que as decisões governamentais impactam diretamente a vida das pessoas e, consequentemente, sua capacidade de desfrutar plenamente de seus direitos. As políticas voltadas para áreas como educação, saúde, moradia, segurança e trabalho são instrumentos essenciais para materializar os princípios dos direitos humanos na prática cotidiana. Dessa forma, a efetividade das políticas públicas se manifesta na promoção da igualdade, na redução das disparidades sociais e na garantia de oportunidades equitativas para todos.

Os direitos humanos constituem normas que visam reconhecer e preservar a dignidade de todos os seres humanos. Eles orientam a maneira como os indivíduos vivem em sociedade, suas interações entre si e sua relação com o Estado, delineando as responsabilidades que este último possui perante eles. A legislação de direitos humanos impõe obrigações aos governos, prescrevendo determinadas ações e proibindo outras. Os indivíduos também compartilham responsabilidades, uma vez que, ao desfrutarem de seus direitos humanos, devem simultaneamente respeitar os direitos alheios. Nenhum governo, grupo ou pessoa detém o direito de praticar ações que violem os direitos fundamentais de outra pessoa (Unicef, 2023).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 reconhece os direitos humanos como universais e relacionados à dignidade humana, sendo considerados:

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum [...]. (Unicef, 2024, [s. p.])

O art. 5º da Constituição Federal também apresenta considerações na perspectiva dos direitos humanos, destacando: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (Brasil, 1988, [s. p.]).

Desse modo, desde os horrores decorrentes da Segunda Guerra Mundial, a humanidade observou a necessidade de assegurar direitos fundamentais a todas as pessoas, independentemente de sua origem, cor, raça e condição socioeconômica. A partir dessa perspectiva, podemos relacionar esses direitos com o processo de inclusão escolar e as políticas na perspectiva inclusiva, dado que, durante muitos anos, o acesso à educação e à participação social foi negado para as pessoas com deficiência.

Os direitos humanos desempenham um papel crucial na perspectiva de inclusão, fundamentando os alicerces de sociedades igualitárias e diversificadas. Ao reconhecer e proteger a dignidade inerente a todos os seres humanos, independentemente de suas características individuais, os direitos humanos combatem discriminações e estigmatizações que podem obstruir a inclusão de determinados grupos. A proibição da discriminação com base em raça, gênero, religião, orientação sexual e outras características cria um ambiente propício para a inclusão, eliminando barreiras injustas. Além disso, ao garantir o acesso igualitário a oportunidades, serviços e recursos, os direitos humanos asseguram que todos possam participar ativamente da vida social, econômica e política.

A participação ativa de todos na tomada de decisões e o acesso à educação e à informação contribuem para a promoção de sociedades inclusivas, as quais cada indivíduo é respeitado em sua singularidade e tem a oportunidade de contribuir e prosperar, independentemente de suas características particulares.

Siga em Frente...

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI)

A história da inclusão das pessoas com deficiência é marcada por uma evolução gradual das percepções e práticas sociais. Por muito tempo, indivíduos com deficiência enfrentaram estigmatização, discriminação e exclusão, sendo frequentemente marginalizados em várias sociedades. No entanto, a segunda metade do século XX testemunhou um movimento global em prol dos direitos das pessoas com deficiência.

No Brasil, alguns marcos são significativos para a discussão dos direitos das pessoas com deficiência. Há dois marcos em destaque: a Constituição Federal e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que se trata de um instrumento global destinado a proteger os direitos e a dignidade dessas pessoas. As partes signatárias da Convenção assumem o compromisso de promover, proteger e garantir o pleno exercício dos direitos humanos das pessoas com deficiência, assegurando-lhes plena igualdade perante a lei.

O Brasil promulgou o texto da Convenção em 25 de agosto de 2009, demonstrando seu comprometimento em implementar as disposições dela para promover a inclusão e a proteção dos direitos das pessoas com deficiência no país. Em 2015, temos outro importante marco legal: a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 –, que apresenta algumas considerações importantes, a começar pela definição de pessoa com deficiência, conforme o art. 2º: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (Brasil, 2015, [s. p.]).

Essa lei também apresenta considerações específicas sobre o direito à educação, destacando-se, no Capítulo IV, o art. 27:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. (Brasil, 2015, [s. p.])

O art. 28 discorre sobre incumbências do poder público em relação ao acompanhamento e ao asseguramento desse direito à educação, trazendo considerações sobre o aprimoramento dos sistemas educacionais no acesso e na permanência dos estudantes, além de serviços especializados, visando à superação das barreiras. Também, destaca oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas.

Podemos inferir que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006, e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), promulgada em 2015, representam marcos significativos na promoção dos direitos e na inclusão social das pessoas com deficiência. Ambos os instrumentos legais têm impactos profundos na educação brasileira, buscando assegurar o acesso igualitário e a participação plena de alunos com deficiência. Além disso, representam um compromisso legal e social para transformar a educação no Brasil, buscando construir um ambiente escolar mais inclusivo, no qual todos os alunos tenham a oportunidade de desenvolver seu potencial e contribuir plenamente para a sociedade.

A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e a importância do Atendimento Educacional Especializado