O Conhecimento em suas Diferentes Formas

Aula 1

Pesquisa pra que?

Pesquisa para quê?

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Bons estudos!

Ponto de Partida

Boas-vindas, estudante!

Vamos iniciar esta jornada em busca do conhecimento. Existe um mundo de descobertas, oportunidades e realizações esperando por revelar-se, e a ferramenta que vamos utilizar é a pesquisa.

A pesquisa é uma aventura intelectual que permite explorar o desconhecido e trazer à luz as respostas possíveis. É a chave para desbloquear a compreensão e a inovação, abrindo as portas para o progresso.

Nesta aula você encontrará algumas pistas em questões como: O que é pesquisa? Para que serve? Pesquisa e construção do conhecimento. Esses questionamentos irão levá-lo a um exercício significativo do conhecimento. Imagine que você gosta muito do campo e tem vontade de viver do cultivo da terra, mas, em vez de apenas dizer: “Quero aprender como viver no campo”, você começa a pensar em perguntas mais específicas: “Como as mudanças climáticas afetam a vida no campo? “Como evitar o impacto das mudanças climáticas no campo”?

Esses questionamentos são propulsores da construção do conhecimento e das diferentes maneiras de se iniciar uma pesquisa. Assim, convidamos você a ser protagonista em sua busca por respostas e a se tornar o construtor do seu saber.

Bons estudos!

Vamos Começar!

O que é pesquisa?

Você já se deu conta de que diante de alguma dúvida sobre qualquer assunto, como restaurantes, roupas, carros, viagem, filmes e outros, você irá pesquisar na internet? Pesquisar na internet já virou um clichê. Entretanto, o que nos interessa agora é o pesquisar. Pesquisar virou senso comum: de alguma forma todos sabemos o que significa, podemos dizer que todas as vezes que procuramos responder um problema ou somos desafiados a dar respostas sobre alguma coisa ou fato recorremos à pesquisa. Portanto é um procedimento racional e sistemático, com o objetivo de colher informações a respeito daquilo que pouco conhecemos ou queremos conhecer mais.

Quando pesquisamos, é porque temos dúvidas sobre algo e pretendemos conhecer mais, a fim de obter informações adicionais. Como você pode observar, há um entendimento popular sobre o que é uma pesquisa e sua finalidade ou objetivo imediato, que é descobrir algo que ainda não foi dito ou escrito, bem como uma forma de aquisição e avanço do conhecimento. Esse entendimento não está tão distante do entendimento científico do que significa pesquisa.

Do ponto de vista científico, pesquisa é um procedimento organizado, racional e sistemático para construir conhecimentos. Isso quer dizer buscar informações e dados que permitam compreender determinado objeto. Existem muitas definições de pesquisa que se aproximam. Vamos conhecer algumas delas.

Para Ludwig (2009), a pesquisa científica é uma atividade que visa dar respostas a determinados problemas que são próprios de qualquer área do conhecimento humano. A pesquisa, de acordo com a perspectiva de Lakatos e Marconi (1991), é uma forma de averiguar, investigar os problemas de forma minuciosa para tentar uma solução. Hair et al. (2003, p. 30) também assinalam que a pesquisa é uma investigação com o objetivo de discernir a verdade para a tomada de decisão em certas situações. Aprofundando nossos conhecimentos a respeito de pesquisa, perceba que a pesquisa científica é um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir conhecimentos com base no método científico. “O método científico é o caminho da ciência para chegar a um objetivo. A metodologia são as regras estabelecidas para o método científico [...]” (Richardson, 1999, p. 22). Em outro momento, detalharemos os conhecimentos dos métodos e a metodologia científica.

Para que pesquisar?

Para além dos conhecimentos que a pesquisa no dia a dia nos proporciona, é possível argumentar que ela tem um papel fundamental na atualidade: a pesquisa permite que a humanidade descubra e compreenda novas frequências, desenvolva teorias e expanda o conhecimento em diversas áreas, tais como: ciência, tecnologia, comportamento, medicina e outras mais. É a partir da pesquisa que novas descobertas e insights desenvolvem as novas tecnologias, os produtos e as soluções que melhoram a qualidade de vida e impulsionam a economia, resolvendo os problemas complexos da realidade.

De certo, muitos dos desafios encarados globalmente hoje, como a resolução das mudanças climáticas, a escassez de recursos, as pandemias e os problemas sociais requerem pesquisas intensivas para encontrar soluções eficazes e sustentáveis. A pesquisa desempenha um papel crítico no crescimento econômico, pois impulsiona a inovação, o desenvolvimento de diferentes setores produtivos, fornecendo evidência e dados que possibilitam as pessoas, instituições e governos a tomada de decisões em diversas áreas, desde políticas públicas até investimentos empresariais.

Nesse ínterim, é preciso ressaltar o recente desafio que os pesquisadores enfrentaram com a covid-19, a pesquisa médica e científica foi essencial para entender e tratar a doença, melhorar a saúde humana e aumentar nossa compreensão do universo. Enfim, é a partir da pesquisa que ampliamos e antecipamos os conhecimentos e os desafios do futuro.

Mediante o exposto, é possível questionar como se dá a construção do conhecimento? Em que medida nos damos conta dessa construção do conhecimento pela pesquisa?

Siga em Frente...

Pesquisa e construção do conhecimento

A pesquisa como construção do conhecimento em diversos campos do saber é a principal ferramenta pela qual novas descobertas são feitas, teorias são desenvolvidas e a compreensão da natureza e do mundo ao nosso redor é aprimorado. Sendo assim, não podemos reduzir a pesquisa a certos procedimentos metodológicos, porque ela exige criatividade, organização, ética, disciplina, baseando-se no “confronto permanente entre o possível e o impossível, entre o conhecimento e a ignorância” (Goldenberg, 2004, p.13).

Nessa perspectiva, podemos questionar se o processo de construção do conhecimento se dá de forma espontânea ou como um ato livre e consciente? Em que medida o sujeito ou o pesquisador se dá conta da construção do conhecimento? A construção do conhecimento é pessoal e independente ou segue padrões universais?

Aristóteles (III a.C) afirma em sua Metafísica que “todos os homens tendem, por natureza, ao saber” e, se percorrermos as trilhas da história da humanidade, podemos observar que o desejo de saber sobre as coisas, sobre nós mesmos, sobre o mundo, nos levou a inúmeras perguntas. Desse modo, a construção do conhecimento constitui-se de saberes aceitos em determinado tempo histórico como um processo de aprendizagem. Tornamo-nos perguntadores e construtores de explicações dos mais variados questionamentos, na tentativa de dar inteligibilidade às nossas perguntas e às inúmeras possíveis respostas.

Como exemplo, podemos citar a nossa própria realidade: estamos vivendo em constantes crises, experimentamos um tempo de sofrimentos, incertezas e desafios, guerras, mudança climática global, fome, epidemias, narrativas desvinculadas da objetividade dos fatos, manipulações e opiniões que, muitas vezes, fazem o contra ponto e o combate ao conhecimento científico.

Esses fatos e acontecimentos são elaborados pelos sujeitos do conhecimento de acordo com suas intencionalidades, interpretação e sentido, ou seja, a interpretação dos fatos e acontecimentos envolve um processo complexo que depende das perspectivas, experiências e conhecimentos dos sujeitos envolvidos.

Em outras palavras, a construção do conhecimento e a interpretação dos fatos e acontecimentos vivenciados pelos sujeitos são influenciados por diferentes fatores, e o processo da construção do conhecimento pode variar de acordo com o contexto e bagagem do conhecimento do indivíduo, visto que as pessoas trazem suas próprias experiências de vida, educação, valores, e crenças e análise dos acontecimentos, moldando a perspectiva de conhecer de cada sujeito.

Outrossim, a cultura e o contexto social em que uma pessoa vive desempenha um importante papel para a interpretação e o entendimento dos fatos e acontecimentos. Sabemos que as normas culturais, os valores, as tradições e os contextos históricos moldam a maneira como interpretamos e percebermos o mundo ao nosso redor. É importante salientar que o viés cognitivo, seja por conta das crenças preexistentes ou da tendência de acreditar em informações iniciais, somadas aos fatores individuais, tais como a personalidade, história de vida e experiências pessoais moldam a interpretação dos fatos e dos fenômenos ao redor.

Em suma, a construção do conhecimento, a interpretação dos fatos e acontecimentos, seja em relação à natureza, ao comportamento humano ou à sociedade, é um processo multifacetado que depende de um interesse, uma experiência, uma necessidade, um desejo, um questionamento elaborado pelo sujeito em sua intencionalidade, interferindo, assim, no conteúdo. Portanto, a construção do conhecimento está vinculada à forma como cada indivíduo aprende a partir das informações que ele recebe por meio do ensino, da comunidade científica, das mídias e do consenso universal.

Vamos Exercitar?

No início desta aula, desafiamos você a se tornar protagonista da construção do seu conhecimento, utilizando-se da ferramenta “pesquisa”. Sugerimos, para exemplificar o conceito de pesquisa e sua importância para a construção do conhecimento, que você gostaria muito de viver do cultivo da terra. E, para isso, seriam necessários diversos conhecimentos específicos para fundamentar sua decisão. Dentre eles, você precisaria saber a respeito das chuvas e das estiagens para adequar sua plantação às mudanças do tempo.

Quando você se depara com um problema interessante, a pesquisa torna-se emocionante, em busca de respostas. Problematizar um conhecimento é como um quebra-cabeça: você inicia com uma peça que não se encaixa, uma pergunta sem respostas, e, em seguida, tenta encontrar outras peças para resolver o quebra-cabeça.

Desse modo, a pesquisa o leva a um processo que exige planejamento, criatividade, disciplina e organização, confrontando permanentemente os conhecimentos, tendo como objetivo descobrir algo novo através de um caminho seguro, de um método e diversas técnicas que possibilitem a resolução de um problema ou dos fatos que nos rodeiam.

Saiba Mais

Para aprofundarmos os temas O que é pesquisa? Para que serve? Pesquisa e construção do conhecimento?, sugerimos que entre em sua biblioteca virtual e pesquise o livro Pesquisa Social: Métodos e Técnicas, de Roberto Jarry Richardson.

Leia da página 2 à página 5 Processos de pesquisa. Os conhecimentos disponibilizados levam em consideração os desafios de se realizar uma pesquisa com exemplos práticos e atuais. O autor é uma referência na formação de pesquisadores. Para Richardson.

A pesquisa é uma forma de pensar, analisar criticamente os vários aspectos do dia a dia do trabalho profissional; compreender e formular princípios orientadores que orientam um determinado procedimento; desenvolver e testar novas teorias que contribuam para o avanço da sua profissão e sociedade. É um hábito de perguntar e um exame sistemático de observações para resolver problemas, formular ou verificar teorias (Richardson, 2017, p. 2)

Ouça também o podcast Ciência Falada, episódio: A inteligência, o conhecimento e a pesquisa, que incentiva e explica, com base no olhar científico da saúde, a importância da pesquisa, o processo de problematização e a acuidade para o desenvolvimento e progresso de nossa sociedade.

Vamos aprender mais sobre os assuntos trabalhados, assistindo ao filme O Equilibrista (Man on Wire, 2008), do diretor James Marsh. O filme trata dos limites possíveis enfrentados pelo acrobata francês Philippe Petit, em sua carreira. Apresenta, em forma de documentário, a organização e o planejamento do protagonista para realizar seu maior sonho, que foi atravessar as duas torres do World Trade Center, em Nova York, em agosto de 1974. O documentário nos permite observar o percurso dos conhecimentos e da pesquisa do protagonista para a realização do planejamento e do resultado alcançado.

Referências Bibliográficas

ARISTÓTELES. Metafísica. 2. ed. Tradução, introdução e comentários de Giovanni Reale. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

COUTINHO, M. T. da C.; CUNHA, S. E. da. Os caminhos da pesquisa em ciências humanas. Belo Horizonte: PUC Minas, 2004.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa quantitativa em ciências sociais. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004.

HAIR JUNIOR, J. F.; BABIN, B.; MONEY, A. H.; SAMOUEL, P. Fundamentos de métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Bookman, 2003.

LAKATOS, E. M. MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991. 205p.

LUDWIG, A. C. W. Fundamentos e prática de metodologia científica. Petrópolis: Vozes, 2009.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 9. ed. 2. Reimpr. São Paulo: Atlas, 2023.

MARTINS, E. D.; MOURA, A. de; BERNARDO, A. de A. O Processo de construção do conhecimento e os desafios do ensino aprendizagem. RPGE – Revista on-line de Política e Gestão Educacional, Araraquara, v. 22, n. 1, p. 410-423, jan./abr. 2018.

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017.

Aula 2

O que é conhecimento?

O que é conhecimento

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Bons estudos!

Ponto de Partida

Boas-vindas, estudante!

Você já observou que vivemos em um período histórico de muitas dúvidas e questionamentos sobre o “conhecimento”, devido a uma série de fatores sociais, políticos, culturais e tecnológicos que estão impactando a forma como entendemos e avaliamos o significado de se “conhecer”. Vivemos em um cenário de rápido avanço tecnológico. Estamos expostos a inúmeras informações e ampla diversidade cultural, apresentando diferentes perspectivas e crenças, levantando questões relativas à confiabilidade e à integridade das fontes de informações, além da validade e universalidade do conhecimento.

Conhecer é um processo dinâmico e complexo e está ligado à compreensão crítica do mundo e do papel que o sujeito desempenha na construção e na transformação do conhecimento. Além disso, o conhecimento está relacionado ao poder, à educação, às experiências, à linguagem etc.

Levando-se em conta uma perspectiva histórica, propomos a seguinte problematização: imagine que em uma comunidade existe um grupo de observadores produzindo um estudo das mudanças climáticas em determinada região. Eles coletaram uma quantidade significativa de dados climáticos ao longo de vários meses de observação e buscaram compreender os padrões de aquecimento global da região. Com os resultados da observação, foram a um congresso científico para apresentar seus conhecimentos acerca das mudanças climáticas da região. No entanto, ao apresentarem os resultados coletados aos especialistas, eles se depararam com opiniões divergentes sobre seus resultados e questionamentos, que contestavam a maneira pela qual os dados foram coletados. Essa experiência levou-os aos seguintes questionamentos: O que é o conhecimento? Como se dá a construção do conhecimento e suas formas? O que é senso comum?

A situação-problema ilustra os conteúdos que serão trabalhados nesta aula sobre o Conhecimento. Motivados para o estudo? Vamos iniciar!

Vamos Começar!

A construção do conhecimento

Desde os tempos mais primitivos da história, surgiram formas diferentes de explicação do como o conhecimento, cujo termo γνώση (gnose), em grego, significa conhecimento, era construído no cotidiano humano. O conhecimento pode ser definido como um modo de compreender e explicar o mundo. Compreender é prender conosco, ou seja, captar o mundo que há fora de nós. E explicar é pôr para fora, ou seja, descrever aquilo que foi captado.

Em outras palavras, o conhecimento estabelece uma relação entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. A exemplo disso, vamos retomar a nossa situação-problema, em que um grupo de observadores de uma comunidade, durante algum tempo, percebeu as mudanças climáticas da região e, a partir dessas observações, apresentou-as aos especialistas em um congresso científico. O fato é que foram questionados e muitas das observações refutadas pela forma de coleta e observação do clima. Em uma visão geral, o conhecimento descrito tem a ver com o modo como os observadores da comunidade apreenderam a realidade que os cerca. Essa apreensão se deu pelos sentidos, que forneceram, através da observação, a matéria-prima para que o intelecto. Organizam-se as impressões que tinham em uma produção de conhecimento sobre as mudanças climáticas.

Com certeza, os observadores da situação-problema se questionaram em relação ao que seria produzir conhecimento. De acordo com Severino (2013, p. 23)

[...]conhecimento se dá como construção do objeto que se conhece, ou seja, mediante nossa capacidade de reconstituição simbólica dos dados de nossa experiência, apreendemos os nexos pelos quais os objetos manifestam sentido para nós, sujeitos cognoscentes… trata-se, pois, de redimensionar o próprio processo cognoscitivo, até porque, em nossa tradição cultural e filosófica, estamos condicionados a entender o conhecimento como mera representação mental (Severino, 2013, p. 23).

Ademais, a construção do conhecimento está intimamente ligada à atividade de aprender e ensinar, ressignificando a construção do objeto observado, portanto existem muitas formas de se conhecer e muitos tipos de conhecimento, sendo que nenhum deles deve ser tratado como mais importante que o outro, e sim diferente. Por exemplo, no caso apresentado, observamos que os conhecimentos dos observadores das mudanças climáticas foram conhecimentos imediatos e naturais, com pouca ou quase nenhuma metodologia. Já os especialistas no congresso de ciências elaboraram seus conhecimentos com complexas metodologias e, por isso, descrevem o objeto observado de maneiras diferentes.

Formas de conhecer

Vamos partir da ideia de que o processo do conhecimento se dá na relação dialética entre o sujeito que ambiciona conhecer algo e o objeto conhecido. Esse movimento do conhecimento, sempre foi alvo de estudos filosóficos e científicos. De certo, existem várias formas pelas quais os sujeitos podem adquirir conhecimento e compreender o mundo ao seu redor.

Recordando a filosofia clássica, percebemos algumas das principais formas de adquirir conhecimento. O empirismo, conhecimento baseado nas experiências sensoriais e na observação direta do mundo físico, sua forma de coleta de dados é fornecida pelos sentidos. Outra forma de conhecer é o racionalismo, um conhecimento obtido pela razão, pela lógica e a dedução. Esse conhecimento é obtido por processos mentais, tais como a dedução e o raciocínio lógico.

A intuição é outra forma de se conhecer. Ela é obtida por meio de percepções imediatas, insights; não depende do raciocínio ou da experiência sensorial e envolve a compreensão instantânea de algo sem a necessidade de explicações.

Também como forma de se conhecer é o conhecimento adquirido por meio da confiança em fontes de autoridade, como os especialistas, os livros, os textos. De outra forma, o conhecimento adquirido por revelação divina, espiritual ou mística é considerado um conhecimento direto, porque são verdades espirituais ou transcendentais. Enfim, chegamos à forma de se conhecer por meio de um processo estruturado do conhecimento, a investigação científica, que requer um método científico com diferentes procedimentos e técnicas, muito utilizada nas ciências naturais e sociais.

Vamos entender na prática essas diferentes formas de se conhecer?

Você deve conhecer alguém do seu relacionamento que rotineiramente lê o horóscopo antes de iniciar qualquer atividade do dia. Esse conhecimento de adivinhação refere-se ao conjunto de práticas, crenças e técnicas que buscam fontes sobre o futuro ou eventos desconhecidos na argumentação sobrenatural ou metafísica. Na maioria das vezes, esses conhecimentos e práticas de adivinhação são considerados expressões culturais, espirituais e simbólicas, sem validação científica.

Estamos vivendo em um período histórico de muitas dúvidas a respeito das fontes e formas de se conhecer, devido a uma série de fatores sociais, políticos, culturais e tecnológicos que estão impactando a nossa forma de entender e avaliar os conhecimentos que nos são disponibilizados. Muitas vezes, as imposições sociais sobre o coletivo através dos mecanismos de controle advêm do conhecimento de autoridade, ou seja, a forma de se conhecer é derivada daquilo que nos é passado, sem validação, mas por imposições às vezes até imperceptíveis. Contudo, à medida que esses conceitos são negados pela evidência, nós os substituímos por outros conceitos e conhecimentos.

Todavia, não há como comprovar todos os fatos, isto é, não há como comprovar se todas as informações que nos chegam são válidas do ponto de vista da comprovação e da demonstração. Conforme Rey (2003) explica, as noções erradas acabam por misturar-se com as informações válidas e com as experiências acumuladas.

Reconhecendo e respeitando a diversidade cultural no mundo do conhecimento e das diversas formas de se conhecer, convidamos você a aprofundar os conhecimentos do senso comum.

Siga em Frente...

Senso comum

Vamos retomar a situação problema proposta como estudo. A comunidade de certa região elegeu determinados observadores do clima, para que realizassem um estudo sobre as mudanças climáticas. Eles coletaram uma quantidade significativa de dados climáticos ao longo de vários meses de observação e buscaram compreender as mudanças de temperaturas sazonais, os padrões de chuva e outros eventos climáticos. Os resultados analisados e apresentados por eles aos especialistas de estudo do clima e das opiniões divergentes, críticas e oposições aos resultados refletem as percepções e interpretações comuns das pessoas da comunidade acerca dos fenômenos ambientais, em contraposição aos especialistas em mudanças climáticas vinculados a institutos de pesquisa e universidades.

De fato, o conhecimento do senso comum, também chamado de conhecimento vulgar, ou empírico, por ser obtido ao acaso de forma assistemática pelo sujeito, é um conhecimento que defende ideias, reconhece sentimentos, aproveita das experiências dos outros, da tradição da coletividade e das vivências pessoais e religiosas. Esse conhecer as coisas de maneira superficial, por informação ou experiência casual é o que caracteriza o conhecimento vulgar ou senso comum.

No entanto, isso não quer dizer que o conhecimento do senso comum deva ser colocado em uma hierarquia dos conhecimentos, como inferior, principalmente no que diz respeito ao conhecimento científico. Segundo Boaventura de Souza Santos (2008), é preciso desnaturalizar a ideia de que os conhecimentos construídos por meio da ciência são exclusivamente legítimos, porque são formulados através de métodos seguros e racionais. Essa é uma explicação simplista ou inadequada das próprias ciências ou de outras formas de saber. Contrariando a posição do filósofo Gaston Bachelard (1996), que desenvolveu uma abordagem crítica em relação ao senso comum quando afirmava ser o senso comum um dos primeiros e mais importantes obstáculos ao desenvolvimento do conhecimento, no contexto da filosofia da ciência e da epistemologia, Boaventura dos Santos (2008) comenta que o pensamento, ou a cultura científica de Bachelard (1996) e a cultura comum ou senso comum “[...] estão contidas uma na outra e que, para o estabelecimento de novas relações entre essas formas de conhecimento, é necessário o abandono de pensamentos antigos sobre uma ciência[...]” (Santos, 1989, p. 33). Uma ciência com modelos sustentados na racionalidade científica, ligados à ideia da objetividade, verdade, coerência e sistematização.

Para Boaventura dos Santos (1989), é preciso descontruir a interpretação da ciência em oposição ao senso comum, buscando novas formas e configurações dos conhecimentos, assegurando a superação da visão científica tradicional do senso comum.

O senso comum faz coincidir causa e intenção; subjaz-lhe uma visão de mundo assente na acção e no princípio da criatividade e da responsabilidade individuais. O senso comum é prático e pragmático; reproduz-se colado às trajetórias e as experiências de vida de um dado grupo social e nessa correspondência se afirma de confiança e dá segurança. O senso comum é transparente e evidente; desconfia da opacidade dos objectivos tecnológicos e do esoterismo do conhecimento em nome do princípio da igualdade do acesso ao discurso, à competência cognitiva e à competência linguística. O senso comum é superficial porque desdenha das estruturas que estão para além da consciência, mas, por isso mesmo, é exímio em captar a profundidade horizontal das relações conscientes entre pessoas e entre pessoas e coisas [...] (Boaventura dos Santos, 1989).

Santos (1989) tece críticas ao elitismo da ciência em detrimento dos saberes do senso comum, justificando que a construção do conhecimento científico tem aspectos comuns com o conhecimento empírico e com as vivências do cotidiano das pessoas. Essas observações alimentam a ideia de que o conhecimento pode nos libertar. Luckesi (1998) afirma que o conhecimento é libertador por dar aos indivíduos a capacidade de independência e autonomia. Lembrando que não estamos propondo a hierarquização dos conhecimentos. Para tanto, podemos questionar: de que forma o conhecimento pode ser tornar um instrumento de libertação humana?

Desse modo, Gramsci (1999), ao estudar o conhecimento do senso comum, demonstrou que é um elemento básico para a formação de uma consciência crítica a partir do bom senso. Como ele analisou o senso comum tendo como referência as práticas sociais e políticas, enfatizou que nesse tipo de conhecimento está a semente do bom senso, que é a possibilidade de superar o senso comum pela ação refletida. Para o autor, não existe um único senso comum: por ser produto histórico, está continuamente sofrendo influências dos conhecimentos tradicionais, modernos e até do conhecimento científico, resultando em conceitos práticos que podem ser utilizados em situações cotidianas.

Concluindo, o conhecimento do senso comum e suas limitações continua desempenhando um importante papel na vida cotidiana e na compreensão prática do mundo contemporâneo. Embora a era das tecnologias, da inteligência artificial e da informação tenha avançado e ampliado o acesso a diferentes fontes de conhecimento, o senso comum se destaca e é valorizado em diversas áreas da vida moderna, permitindo aos sujeitos a resolução de problemas cotidianos, a compreensão cultural e social das normas, das práticas e das tradições locais, guiando, muitas vezes, as decisões pragmáticas com base na sabedoria acumulada.

Vamos Exercitar?

Você acompanhou a situação-problema em que um grupo de observadores de uma comunidade produziu um estudo das mudanças climáticas em determinada região. Eles coletaram uma quantidade significativa de dados climáticos ao longo de vários meses de observação e buscaram compreender os padrões de aquecimento global da região. Com os resultados da observação, foram a um congresso científico para apresentar seus conhecimentos acerca das mudanças climáticas da região. No entanto, ao apresentarem os resultados coletados aos especialistas, eles se depararam com opiniões divergentes sobre seus resultados e questionamentos, que contestavam a maneira pela qual os dados foram coletados.

A relação do estudo em questão com a forma que o senso comum de natureza subjetiva desenvolve e interpreta suas observações dos fatos destaca os desafios enfrentados pelos sujeitos do conhecimento com as questões multifacetadas e complexas, como as mudanças climáticas, além de evidenciar como diferentes perspectivas podem influenciar a compreensão e a aceitação de determinados conhecimentos.

Por esse caminho, podemos consentir que a reflexão sobre o conhecimento do senso comum, o conhecimento prático e informal adquirido por meio das experiências cotidianas, interações e observações diretas do ambiente são geralmente o ponto de partida para a compreensão mais ampla e informada dos objetos, fenômenos ou fatos observados. Embora o senso comum forneça, como o caso em análise, significativas e valiosas informações das mudanças climáticas, essas experiências e percepções carecem da abordagem científica e uma pesquisa de aprofundamento para uma compreensão mais segura dos fenômenos climáticos e estratégias eficazes de mitigação e adaptação do problema. Nesse caso, a colaboração entre os dados fornecidos pelos observadores da comunidade, ou seja, pelo conhecimento do senso comum, e o aprofundamento do conhecimento científico no tema podem ajudar a promover uma abordagem mais abrangente de como lidar com os desafios das mudanças climáticas, demonstrando que todo conhecimento é passível de debates e interpretações variadas e incertas.

Saiba Mais

Vamos aprofundar nosso conhecimento na relação do conhecimento estruturado e o senso comum e como estão contidos um no outro, assistindo ao filme O óleo de Lorenzo, de 1993, que retrata a história de Lorenzo Odone, portador de uma doença genética rara e fatal, chamada adrenoleucodistrofia. Ao descobrirem a gravidade do diagnóstico do filho, os pais do Lourenzo começam a estudar o problema do menino. A partir de suas observações, curiosidade, problemas enfrentados no dia a dia e anseios passam a colaborar com uma equipe de pesquisadores para o desenvolvimento de um antídoto que retarde a anomalia.

Também sugerimos que você assista ao canal TED, episódio Diferentes formas de conhecimento (março 2011), de Daniel Tammet, escritor, linguista e educador. Daniel tem sinestesia linguística, numérica e visual, o que significa que a sua percepção das palavras, números e núcleos está entrelaçada numa nova forma de apreender e compreender o mundo. Autor de Nascido num dia azul, Tammet compartilha sua arte e paixão por línguas nesse vislumbre de sua mente maravilhosa.

Além disso, recomendamos a leitura da introdução e do primeiro capítulo da obra de Dermeval Saviani Educação: do senso comum à consciência filosófica. O livro, disponível em sua Biblioteca Virtual, apresenta uma série de reflexões importantes sobre a relação do senso comum, da educação e de que maneira o senso comum ascende um conhecimento mais elaborado, crítico-reflexivo, que, segundo o autor, é o momento em que o conhecimento ascende para a consciência filosófica, passando de uma concepção fragmentária, incoerente e desarticulada para uma forma de conhecimento original, ativo e cultivado. O autor utiliza a compreensão de Gramsci para fundamentar sua ideia do conhecimento do senso comum.

Referências Bibliográficas

BACHELARD, G. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

CHAUÍ, M. de S. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2014.

CIRQUEIRA, J. S. et al. Ciência e senso comum: Boaventura e as críticas à visão bachelardiana. Revista Kínesis, v. 9, n° 21, dez. 2017, p. 95-104.

DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. rev. ampl. São Paulo:

Atlas, 1995.

DENCKER, A. de F. M.; DA VIÁ, S. C. Pesquisa empírica em ciências humanas. São Paulo: Futura, 2001.

GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.

SANTOS, B. S. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2008.

SANTOS, B. S. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989.

SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 19. ed. Campinas: Autores Associados, 2021.

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2013.

REY, L. Planejar e redigir trabalhos científicos. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: Edgard

Blücher, 2003.

Aula 3

Tipos de conhecimento

Tipos de conhecimentos

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Você, como sujeito do conhecimento, sabe o quanto é complexa a elaboração e a interpretação dos fatos e acontecimentos que nos envolve no dia a dia. A interpretação dos conhecimentos é fortemente influenciada pela bagagem e tipos de conhecimentos e experiências que vão influenciando a nossa leitura do cotidiano.

Nessa dimensão, convidamos você a recordar a situação-problema: em uma comunidade, um grupo de observadores produziu um estudo das mudanças climáticas em determinada região. Eles coletaram uma quantidade significativa de dados climáticos ao longo de vários meses de observação e buscaram compreender os padrões de aquecimento global da região. Com os resultados da observação, foram a um congresso científico para apresentar seus conhecimentos sobre as mudanças climáticas da região. No entanto, ao apresentarem os resultados coletados aos especialistas, eles se depararam com opiniões divergentes acerca dos seus resultados e questionamentos, que contestavam a maneira pela qual os dados foram coletados.

Agora, imagine que os resultados produzidos da observação dos pesquisadores sobre as mudanças climáticas também tenham gerado questionamentos e confrontos de opinião na comunidade local. Alguns responsabilizavam o ser humano por não cuidar da criação divina e preservar o equilíbrio e a harmonia da natureza que Deus deixou; outros procuraram debater criticamente e com diferentes argumentos a responsabilidade moral em relação ao meio ambiente e às futuras gerações. Por fim, certos indivíduos argumentavam que as mudanças climáticas com base nas evidências empíricas e nas teorias e dados projetados da modelagem climática em escala global requerem atenção e análise rigorosa.

Esses posicionamentos diferentes são resultado dos diversos tipos de conhecimentos e suas características e formas de abordagem. Nesta aula, vamos aprofundar os conhecimentos religiosos, filosóficos e a transição do pensamento moderno para a formação do conhecimento científico.

Bons estudos!

Vamos Começar!

Conhecimento religioso

O conhecimento religioso refere-se ao conjunto de crenças, ensinamentos e práticas derivadas de tradições espirituais e teológicas. É um estudo fundamentado na fé, na revelação divina e na experiência espiritual. Esse conhecimento apoia-se nas doutrinas que consistem em proposições sagradas, valorativas, reveladas pelo sobrenatural, pelo divino, consideradas infalíveis, indiscutíveis e exatas (Cervo; Bervian, 2002).

A situação-problema em discussão é um exemplo de argumentação do conhecimento religioso, quando os sujeitos elaboram suas explicações e experiências a partir do sagrado, do divino “o ser humano não cuidou da natureza, não preservou o equilíbrio e a harmonia que Deus nos deixou”. A estrutura desse pensamento é construída por uma visão doutrinária, com um conjunto de atributos diferentes, que influenciam a compreensão e a prática na formação da fé e da identidade espiritual.

O conhecimento religioso é permeado pela fé, confiança e devoção a uma divindade ou entidade transcendente, nutrindo a espiritualidade e a conexão íntima com o divino, proporcionando um senso de propósito e significado de vida.

Na academia, o conhecimento religioso tem uma presença significativa, especialmente nos campos da teologia, dos estudos religiosos, filosofia, antropologia e sociologia da religião. Diversos estudos investigam e analisam o impacto das ideias, das práticas, das tradições religiosas na sociedade, na cultura e no pensamento humano.

Nessa perspectiva, convidamos você para explorarmos um pouco mais a pesquisa no campo teológico. Esse tipo de pesquisa concentra-se no estudo das doutrinas, dos textos sagrados, das tradições religiosas, práticas espirituais e questões filosóficas e éticas associadas a determinada tradição religiosa ou sistema de crença. A investigação teológica baseia-se em métodos específicos e abordagens que visam compreender e interpretar os aspectos teológicos de determinada fé ou sistema religioso. Por exemplo, apresentamos quatro grandes subáreas de estudos teológicos: Teologia Sistemática; Teologia Bíblica; Teologia Histórica e Teologia Prática.

(...) A subárea da Teologia Sistemática desenvolveu-se como uma reflexão sistemática sobre as doutrinas da fé cristã, formulada em diálogo com a Filosofia e outras ciências humanas, visando a elaboração de grandes compêndios sistemáticos, coerentemente organizados e abrangendo todo o universo do saber teológico. Atualmente, questiona-se a possibilidade de formular sistemas completos e fechados, mas mantém-se a área sistemático como a área mais teórica da tradição acadêmica teológica. Possui várias vertentes de pesquisa: estudo de doutrinas ou dogmas, formulação de conceitos teológicos, estudos da relação entre teologia e outras ciências, etc. A subárea da Teologia Histórica sempre foi vista como área auxiliar, a serviço da construção dos grandes sistemas teológicos ou doutrinários, embora tal perspectiva esteja sendo desafiada mais recentemente. No início da pesquisa teológica acadêmica, seu parceiro privilegiado de diálogo era a história da filosofia, e visava uma ordenação cronológica e temática progressiva do saber teológico – no meio acadêmico – permitindo, assim, a distinção entre verdades teológicas racionais e crenças religiosas. Atualmente, a subárea é mais abrangente, e inclui distintas vertentes de pesquisa, ligadas tanto à história das igrejas, quanto à história do pensamento cristão. A subárea da Teologia Bíblica é comparativamente mais recente do que as duas acima, mas no século XX passou a ser exercida com grande autonomia e a disputar com a Sistemática o papel de rainha das disciplinas teológicas. Esta subárea também tem suas subdivisões, tais como a exegese, a introdução à Bíblia (em sentido lato, incluindo geografia, arqueologia e história dos tempos bíblicos), e a teologia bíblica propriamente dita. A subárea da Teologia Prática tradicionalmente ocupava o último lugar em termos de importância no campo da teologia acadêmica. Foi, quase sempre, exercida como uma aplicação da teologia sistemática (ou, mais recentemente, da bíblica), derivando daquela as suas temáticas e metodologias – ou seja, era quase que uma tecnologia teológica. Nos últimos cinquenta anos a situação mudou, e a Teologia Prática passa a disputar espaço com as demais disciplinas teológicas e se constituir autonomamente, desenvolvendo sua metodologia e objetivos específicos. Também possui diversas vertentes de pesquisa: missiologia, teologia do ministério, homilética, etc. (Oliva et al. 2009, p. 23. grifo do autor).

Podemos entender que o conhecimento religioso e o conhecimento científico seguem caminhos e estruturas diferentes na construção do conhecimento, porém ambos contribuem para o avanço dos conhecimentos da diversidade religiosa e do papel da religião na sociedade contemporânea.

Siga em Frente...

Conhecimento filosófico

Você já deve ter ouvido expressões como “segundo minha filosofia de vida...” ou “eu defendo a seguinte filosofia...”, no sentido de defender determinado ponto de vista ou maneira de interpretar a realidade. Quando uma pessoa usa esse tipo de expressão, pretende explicar que defende uma concepção, valores e princípios e que os utiliza como diretriz ou em determinados aspectos de sua vida. São as condutas que regem a forma de viver das pessoas. Mesmo que esses princípios sejam determinados pela cultura, pelo poder econômico, pelo acesso às riquezas socialmente produzidas – o que muitas vezes lhes dão aspectos de senso comum –, o sentido buscado é o de sabedoria, é o de definir a conduta por parâmetros mais críticos. Você acha que o simples fato de afirmar que segue uma filosofia de vida demonstra que uma pessoa assume uma atitude filosófica? O que seria adotar uma atitude filosófica? Para responder de maneira bem simplificada, diremos que, ao adotar uma atitude filosófica, o indivíduo passa a indagar, interrogar a si mesmo: por que adotar determinadas atitudes, por que defender determinados pontos de vista, por que defender determinados princípios?

O que depreendemos disso, então? Que a atitude filosófica implica levantar as razões para determinadas escolhas, fazer sempre uma indagação e, quando se indaga, significa que não se aceitam as coisas da forma como são explicadas, como se apresentam, como são justificadas. Há sempre uma dúvida subjacente.

Marilena Chauí (2014) afirma que a atitude filosófica possui duas características, uma positiva e outra negativa: o aspecto negativo se refere a dizer não ao senso comum, ao estabelecido, ao que já está posto como verdadeiro na experiência cotidiana. O aspecto positivo está em indagar a razão das coisas, tentar compreender o que são as coisas que cercam a vida de cada um, de onde vieram as ideias que julgamos adequadas, buscando indagar os motivos de as coisas serem como são e não de outra forma. Podemos dizer que os aspectos negativos e positivos da atitude filosófica são faces de uma mesma moeda. Isso leva a uma atitude crítica do indivíduo. Chauí (2014) afirma que a atitude filosófica requer tomar distância das coisas para analisá-las como se fosse da primeira vez que as estivesse observando. Você pode achar estranha essa atitude de tomar distância das coisas ou lançar sobre elas um olhar novo. Como seria possível? Analisar as coisas sob o ponto de vista filosófico requer um método, uma forma, um jeito que, como você já deve ter observado, é bem diferente do senso comum. Se o senso comum aceita as verdades instituídas – porque sempre foi assim ou porque sempre se ouviu dizer que é assim – a filosofia indaga os motivos de ser assim, indaga os motivos de as pessoas aceitarem o que está instituído, indaga o próprio instituído. Essa atitude filosófica de indagação é também uma atitude crítica em face da realidade, das coisas, dos fenômenos, das verdades, da forma de se fazer e responder aos dilemas e às questões do cotidiano.

Portanto, o conhecimento filosófico educa o raciocínio, uma vez que estabelece o espírito de análise como hábito. Contudo, não cabe ficar num filosofar sem objetivo, sem responder às questões que são colocadas.

Ruiz (1996) explica que a palavra Filosofia remete ao esforço da razão pura para questionar os problemas que envolvem os seres humanos e discernir entre o certo e o errado, recorrendo somente à razão humana. Aristóteles subdividiu a filosofia em especulativa e prática, sendo que cada uma delas recebe outras subdivisões. A ele também é atribuída a definição de filosofia como ciência de todas as coisas. Até o século XVIII, aproximadamente, essa era a concepção predominante da filosofia, porém, com o advento da ciência moderna, houve uma ruptura entre ciência e filosofia, cujo diferencial está, principalmente, no método. O que marca o método científico é diferente daquilo que marca o método filosófico. Um dos grandes problemas da ciência é que nem sempre o cientista busca aplicar os princípios filosóficos às suas práticas, o que leva a justificar atitudes nada éticas em nome do desenvolvimento científico. Chibeni (2001) explica que a palavra ciência era utilizada para diferençar um tipo de conhecimento universal, conforme definido por Aristóteles. Nessa perspectiva, já havia um ideal de universalidade e certeza, que posteriormente foi incorporado à ciência, garantindo ao nascente método científico as características que lhe dariam posteriormente o sucesso em relação à observação, à análise e ao crivo da razão.

Concluindo, em época de crises de paradigmas, de valores e de conduta, a filosofia é bem requisitada. A crise nos modelos que são utilizados como referência para as condutas de comportamentos leva os indivíduos a terem dúvidas sobre estes, questionando se ainda servem ou não, ou quais critérios servem para lhes dar credibilidade, demonstrando, nesses momentos, a importância dos conhecimentos filosóficos e éticos.

A transição para o pensamento moderno

O pensamento moderno é caracterizado por uma série de mudanças e acontecimentos fundamentais na abordagem filosófica, científica, cultural e política que ocorreu durante os séculos XVI a XVIII no ocidente. Esse período representa uma ruptura significativa com as ideias e as práticas da Idade Média e do Renascimento, marca de uma era de inovação intelectual e transformação social.

Conforme Ludwig (2009), vários eventos foram responsáveis pela emergência do pensamento moderno em diferentes setores da vida humana, sempre decorrentes das transformações na forma de organização da vida material. Observe que, em função da constituição de novas formas da vida em sociedade, principalmente decorrentes da transformação na base econômica, novas formas de responder às questões delas advindas são formuladas. O Renascimento, a invenção da imprensa e a Reforma Protestante são alguns eventos que demonstram a riqueza desse processo.

Durante o período que antecede essas grandes transformações, o pensamento predominante era aquele marcado pela religião. A Igreja Católica dominava esse cenário com grande influência, de tal modo que, com o acirramento desse processo, aqueles que insistiam em contradizer o estabelecido pela Igreja eram submetidos ao Tribunal da Inquisição. Como você pode observar, no decorrer da história humana e, conforme as condições materiais possibilitaram, houve diferentes maneiras de explicar os fenômenos, o que representa formas diferentes de conhecimento. É verdadeiro afirmar que a busca por explicações racionais e lógicas já existia desde os gregos, uma vez que a filosofia representava esse intento. Contudo, o pensamento filosófico baseado na razão convivia com o pensamento mítico, já que os mitos eram uma forma utilizada pelos gregos para explicar a realidade. Estudiosos afirmam que os mitos foram as primeiras formas de se explicar o mundo e as coisas. Eles correspondiam às condições postas pelo contexto histórico e social. Os mitos estavam baseados em fantasias, em construções sem uma base racional, lógica e demonstrável. O pensamento filosófico é o contrário disso, já que busca, pela razão e pela lógica, explicar os fenômenos e as coisas. Mas, se o pensamento filosófico é baseado na lógica, na dedução, na razão, como ele se diferencia do conhecimento científico, que também tem essa base?

O pensamento científico nasceu em meados do século XVI e ocorreu em um contexto histórico e social determinado, principalmente, pela gênese do modo de produção capitalista. Um marco importante para a constituição do pensamento científico foi o movimento iluminista. Esse movimento intelectual do século XVIII foi, acima de tudo, uma revolução cultural, uma vez que apresentava uma nova forma de entender a natureza e a sociedade, transformando, de maneira profunda, a forma de pensar. Se antes a orientação era dada pela Igreja e a explicação dos fenômenos que aconteciam no mundo físico eram pautadas em explicações sobrenaturais, a partir do movimento iluminista, a explicação passou a ser dada pela razão.

Para o Iluminismo, o conhecimento somente poderia ser considerado verdadeiro se fosse evidente pela razão e não pelos sentidos. Então, observe: até esse momento da história humana os homens tinham formas de explicar as coisas, os fenômenos, contudo essas formas não eram baseadas em evidências e experimentos. As explicações eram encontradas nos escritos religiosos ou nas superstições, nas lendas, no fantástico, no sobrenatural. Pensar sob orientação da demonstração, da prova, da razão é algo que nasce dentro de um contexto histórico determinado, tendo o movimento iluminista como seu representante.

Em conclusão, a abordagem empírica, o racionalismo, o questionamento cético e a observação sistemática do pensamento moderno vão proporcionando avanços significativos ao desenvolvimento e à compreensão do conhecimento científico.

Vamos Exercitar?

Agora, nosso convite é para juntos buscarmos a resposta da situação-problema apresentada no início desta aula. Vamos fazê-lo, considerando os conhecimentos que já foram apropriados, construídos e transformados. Você se lembra de que o grupo de observadores de determinada comunidade, baseado em suas observações das mudanças climáticas e dos padrões de aquecimento global apresentou os resultados de sua pesquisa para especialistas em um congresso científico e também para a comunidade de leigos da sua região? Os observadores não esperavam as diversas opiniões divergentes, que questionavam desde os seus métodos de observação e coleta de dados até suas interpretações do fenômeno. Para responder aos inúmeros questionamentos, eles sentiram a necessidade de conhecer mais os tipos de conhecimento religioso, filosófico e o contexto para a transição do pensamento moderno.

Sabemos que a gênese do modo de produção capitalista teve um impacto significativo no desenvolvimento do conhecimento científico, influenciando tanto os conteúdos quanto os métodos de se pesquisar. Com a ascensão do capitalismo, especialmente durante os séculos XVIII e XIX, houve muitos avanços em áreas como a ciência, a tecnologia, a economia e a sociologia.

Desse momento histórico em diante, as transformações que decorrem das necessidades impostas pelos processos de acumulação, que requerem mais conhecimentos das navegações, do clima, das formas de produção em maior escala e menor tempo, o que leva a construções e inventos cada vez mais elaborados e sofisticados. Portanto, nenhuma forma de conhecimento e de interpretação da realidade que existia poderia dar essas respostas, de forma a favorecer as condições apropriadas de exploração e transformação com vistas à produção. Era preciso um conhecimento que explicasse como incrementar o desenvolvimento das forças produtivas, e isso não era encontrado nem nos mitos, nem na religião, nem na filosofia. Assim, o conhecimento científico desempenhou um papel importante na gênese e na evolução do modo de produção capitalista.

Saiba Mais

Para aprofundamento dos conhecimentos, assista ao vídeo Café Filosófico CPFL, episódio Fé e Religião com a poeta, psicóloga, psicanalista e doutora em filosofia a professora Viviane Mosé. Suas falas apresentam importantes questionamentos sobre a construção do conhecimento religioso, demonstrando que a fé não é exclusivamente da religião.

Para saber mais, ouça o podcast Filósofos do Enem, episódio: O Início do Pensamento Moderno. O episódio trata das principais características da filosofia moderna e o contexto histórico que lhe deu origem, além de explicar como o pensamento moderno influencia nossas vidas até os dias atuais.

Vamos aprender mais a respeito dos tipos de conhecimentos? Então, sugerimos a leitura do primeiro capítulo As ciências, do livro de João Mattar – Metodologia Científica na era digital, disponível na biblioteca virtual. Nesse capítulo, o autor nos traz, detalhadamente, as diferenças entre os diversos tipos de conhecimento e como o contexto histórico da transição do pensamento teológico para o pensamento moderno constituiu os avanços da filosofia e ciência.

Referências Bibliográficas

AQUINO, S. T. de. Compêndio de teologia. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

BOURDIEU, P. Uma interpretação da teoria da religião de Max Weber. In: Bourdieu, Pierre. A economia das trocas simbólicas (org. Sérgio Miceli). 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1992.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CHAUÍ, M. de S. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2014.

DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 1995.

FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

LIPMAN, M. A filosofia vai à escola. São Paulo: Martins Fontes, 1990.

LUDWIG, A. C. W. Fundamentos e prática de metodologia científica. Petrópolis: Vozes, 2009.

MATTAR, J. Metodologia científica na era digital. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

PODCAST FILÓSOFOS do Enem: o início do pensamento moderno. [Locução de]: Paulo Victor Andrade. [S. l.]: Spotify, jun. 2020. Podcast.

SOARES, E. Metodologia científica: lógica, epistemologias e normas. São Paulo: Atlas, 2003.

Aula 4

Conhecimento Científico

Conhecimento científico

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Convidamos você a um desafio, uma reflexão que se tornou necessária e impositiva nos dias atuais: Quais são as características e os critérios do pensamento científico? Quais são os métodos e o espírito que move a ciência? As ciências são práticas sociais complexas, dinâmicas e estão em constante construção, e por essa razão têm força e vitalidade. Agora, suponha que determinada comunidade esteja enfrentando um aumento dramático das mudanças climáticas nos últimos anos. Os moradores da região estão preocupados com os impactos potenciais das mudanças climáticas. Com base nas divergências dentro da comunidade em relação à validade e à gravidade da situação, como os residentes podem acessar e compreender o conhecimento científico sobre as mudanças climáticas?

Compreendendo que a ciência é fruto de um intenso trabalho coletivo de investigação rigorosa e complexa, aberta, dinâmica e incompleta, mas sempre mais responsável e segura do que a mera opinião e o achismo infundado, vamos nos debruçar um pouco mais nos conhecimentos científicos.

Vamos Começar!

As características e os critérios do pensamento científico

A ciência é um tipo de conhecimento que, como os demais, busca aproximar-se da verdade para conduzir os seres humanos ao entendimento dos fenômenos que, conforme o interesse ou necessidade, mereçam ser compreendidos e interpretados. Luckesi (1998) afirma que o conhecimento científico pretende esclarecer as ocorrências do universo, produzindo um entendimento de parcelas do mundo e identificando as conexões lógicas entre os componentes desses fenômenos. Assim, o entendimento da realidade se dá pela percepção dos fenômenos que a compõem, de tal forma que se pode compreender cada fenômeno por meio dos seus elementos constitutivos.

O conhecimento científico tem como objeto não somente os fenômenos naturais, mas também os fenômenos sociais, podendo-se dividir os campos do conhecimento científico em: ciências empírico-formais, ciências formais e ciências hermenêuticas. Outras formas de divisão e sistematização podem ser encontradas, porém a maioria delas se aproxima desse tipo de classificação. Mas para que dividir a ciência? Para que é necessário fragmentar o campo científico?

Porque cada objeto de estudo requer uma forma de abordagem ou tratamento, disso decorrendo também formas diferentes de interpretação. É importante destacar que a ciência requer a delimitação do seu campo de estudos, para melhor compreender o objeto que está estudando. Isso decorre da necessidade da identificação descritiva do objeto de estudos.

Descoberta, como o próprio termo permite inferir, é deixar algo à vista, tornando-o desnudo de tal forma que é possível efetivamente conhecê-lo.

É nesse ponto que se produz a ciência, uma vez que, se num primeiro momento tinha-se uma visão do fenômeno, com o desnudamento temos uma nova concepção dele, um novo entendimento.

Método científico

Mas isso não se revela de imediato. É preciso ter uma forma para chegar a essa construção, para que, no âmbito da ciência, possamos conhecer algo efetivamente. É necessário aplicar um método, o chamado método científico.

Nesse ponto, é importante retomar alguns conhecimentos. Sabemos que a ciência é um tipo de conhecimento que nasce a partir da evolução do modo de produção capitalista, requerendo, para o seu desenvolvimento, novas formas de interpretar os fenômenos, com vistas à sua expansão. A ciência moderna nasce como uma alternativa para melhor compreender e dominar os fenômenos, especialmente os naturais, dando aos seres humanos a condição de se colocarem no centro de tudo. O movimento humanista ocorreu na Europa, no século XIV, e representou uma ruptura com o pensamento teocêntrico predominante à época, sendo um dos movimentos que, naquele contexto histórico, criava condições para as transformações que ocorreram na sequência.

Para a construção do pensamento científico moderno, houve condições ideais, impulsionadas, principalmente, pelas transformações de caráter econômico que se operavam. Para que o modo de produção capitalista se desenvolvesse e se consolidasse, era preciso que o conhecimento científico fosse o tipo de conhecimento que ofereceria as condições para que os indivíduos, especialmente os burgueses, pudessem explorar a natureza e dela extrair o máximo em um menor tempo poupando esforços. É claro que nesse processo não somente a natureza era explorada. Os seres humanos também eram, por serem as forças motrizes do processo. Porém, a perspectiva era saber como retirar o máximo de tudo, transformar isso em mercadoria e colocar essa mercadoria à venda obtendo o máximo de lucro, o que leva à acumulação de capital. Lógica interessante e que deu muito certo, haja vista o estabelecimento desse modo de produção como dominante.

Mas voltemos à questão da ciência: no momento em que se inicia o desenvolvimento do pensamento científico moderno, há um interesse no domínio dos fenômenos naturais, e assim as ciências da natureza se estabelecem como as primeiras com objetos e métodos próprios, o método experimental.

No momento histórico em que foi criado, o método científico necessitava de critérios rigorosos para que adquirisse credibilidade, por isso as observações acidentais e sem um plano não eram aceitas. Assim foi construído um modelo de análise da realidade que permitia por meio do visível, do quantificável, do manipulável, determinar as relações e esclarecer as ocorrências da realidade. Por isso, o denominado método científico clássico segue passos, como um plano, de maneira a ter como resultado uma expressão confiável sobre o que se analisa.

Em sua vida cotidiana, nem tudo o que dizem ou apresentam como verdade é aceito. Assim também ocorreu no momento em que a ciência se estabeleceu como um tipo de conhecimento. As observações acidentais não produzem uma lei ou uma teoria tanto naquele momento quanto hoje. Atualmente, por meio do método científico, temos os passos que levam à certeza sobre algo.

Galileu estabeleceu as bases da experimentação. O método estabelecido por ele é conhecido como indução experimental, pois a partir da observação de casos particulares é possível chegar a uma lei geral. Bacon, contemporâneo de Galileu, também afirmava serem importantes a observação e a experimentação, reforçando o valor da experimentação. As bases do método científico moderno foram dadas por Descartes, que afirmava que a natureza deveria ser modificada em favor do homem sem, contudo, se fazer valer dos sentidos que, segundo ele, poderiam não conduzir ao conhecimento verdadeiro. Para Descartes, somente o pensamento e a razão seriam o caminho para o conhecimento, por meio da Matemática e da racionalização. Outro aspecto destacado pelo teórico é que para conhecer o todo é preciso dividi-lo em partes, havendo, também, a necessidade de separar o objeto do observador.

O método experimental segue algumas etapas: inicialmente a observação e a dúvida, de maneira que a falta de informações sobre um determinado fenômeno leva a uma indagação, a um problema. Na sequência, há a necessidade do levantamento de hipóteses ou respostas provisórias. Assim, por meio das hipóteses se construirão respostas plausíveis para o problema formulado. Em seguida, é preciso testar essas hipóteses, de modo a verificar se respondem adequadamente ao problema apresentado. A depender do problema colocado, serão diferentes as formas de testagem das hipóteses, delineando-se o caminho da experimentação.

Nesse caso, outras situações experimentais devem ser criadas com o objetivo de alcançar a estabilidade do resultado obtido, para que se possa atingir a próxima etapa, que é a generalização. Com a segurança e a certeza dos resultados obtidos, é possível dizer que o conhecimento produzido é suficiente para que se possa utilizar esse entendimento como verdadeiro em outras circunstâncias, desde que tenham manifestações semelhantes. Daí é que o conhecimento científico produzido se transforma numa lei científica, levando a previsões do comportamento da realidade.

Como você pôde observar, a ciência precisa de comprovação e essa comprovação requer vários procedimentos, uma vez que, se assim não for feito, não há como classificar o conhecimento produzido como científico. Assim, podemos caracterizar o conhecimento científico com especificidades que o diferenciam dos conhecimentos do senso comum, religioso ou filosófico.

Podemos afirmar que para que um conhecimento seja considerado como científico ele precisa ser comprovado, assim, afirmar algo por ouvir falar e sem provas suficientes não é um procedimento científico. É puro senso comum. Outro fato importante em relação ao conhecimento científico é que a verdade é sua principal meta, ainda que ela seja apenas aproximada. O objeto da ciência é formal e para analisá-lo é preciso aplicar o método científico. Para isso, o rigor é condição fundamental.

Siga em Frente...

A formação do espírito científico

Com isso, podemos apresentar uma definição de ciência como um conhecimento construído a partir da demonstração e da prova, com o objetivo de buscar respostas para problemas delimitados, utilizando uma metodologia específica. O resultado produzido como conhecimento científico deve ser passível de verificação e levar a uma conclusão segura.

Como você pode perceber, o conhecimento científico exige um compromisso com a verdade – ainda que ela seja relativa, uma vez que é impossível apreender toda a verdade, o que implica desenvolver o espírito científico. É muito importante ao profissional de qualquer área desenvolver uma atitude científica, uma mentalidade científica, uma vez que, com isso, poderá agir de forma mais imparcial. Isso significa o desenvolvimento de uma postura racional, com vistas à busca da verdade por meio da demonstração. O espírito científico requer o cultivo do espírito crítico.

Ruiz (1996) alerta para a necessidade de se distinguir espírito crítico de espírito de crítica. O espírito crítico requer maturidade, age com ponderação, busca a verdade, tem compromisso com o progresso. O espírito de crítica é superficial, irresponsável, não tem compromisso com a verdade e com o desenvolvimento do ser humano.

Além desses aspectos, também fazem parte do espírito científico predicados como análise profunda das coisas, recusa a conclusões precipitadas, apego à evidência dos fatos, abandonando ideias preconcebidas, indagação para chegar à certeza com o apoio da evidência. Agir precipitadamente ou sem base científica, fundamentado em impressões ou sem a reflexão necessária, pode colocar em risco todo um trabalho. É claro que a construção desse perfil é um processo que requer não apenas conhecer essas características, mas também, e principalmente, vivenciá-las, cultivá-las.

Não existem prescrições para todas as situações que enfrentamos no cotidiano, mas existem comportamentos que ao serem cultivados oferecem melhores condições de resolução das situações de maneira adequada, considerando todo o impacto que uma atitude mal pensada pode criar.

Dessa forma, podemos dizer que a ciência e a filosofia são tipos de conhecimento que buscam um melhor entendimento do mundo, da realidade, levando à criação de melhores formas de vida para os seres humanos. A ciência tem características específicas, mas precisa do apoio da ética para orientar melhor suas escolhas. É um conhecimento que não é neutro, está vinculado a interesses que nem sempre podem ser considerados justos ou bons para todas as pessoas. Um exemplo disso são as pesquisas científicas envolvendo a clonagem, que até hoje criam grande celeuma e contradição entre os estudiosos. Como você constata ao final de nossa exposição, o conhecimento científico consiste em um conhecimento que apoiará o profissional a adotar uma conduta pautada em princípios que consideram as evidências, a prova, a demonstração, para além das impressões superficiais e sem compromisso com a verdade.

E, quando pensamos na verdade, observamos que pela primeira vez em muito tempo há uma crise contemporânea que nos faz experimentar uma época de sofrimentos, incertezas e desafios. Estamos vivendo o tempo das fake news, que influenciam o comportamento humano de grande parcela da população mundial. Alguns autores denominam esse momento como a pós-verdade, uma era de narrativas desvinculadas da objetividade dos fatos que manipula afetos e mobiliza opiniões, sendo instrumentalizadas diariamente no combate ao conhecimento científico, cuja alma é a busca de fundamentos e critérios razoáveis e racionais.

As noções de verdade e de fato perdem seu conteúdo e seu lugar nos discursos dominantes. Uma onda de obscurantismo e relativismo tenta confundir a opinião pública, colocando o conhecimento científico, o achismo e a opinião infundada no mesmo nível. Em diversos países do mundo, governos constituídos fomentam esse relativismo, se colocam como patrocinadores e promotores do obscurantismo, e ameaçam a comunidade científica, a universidade e a imprensa local (Silva e Videira, 2020).

Apesar de sabermos que esse enfraquecimento da confiança na ciência ou no conhecimento científico é uma forma política de desestabilização, não vamos tratar, neste momento, desse objeto especifico de estudo. Assim, fica a dica para que você se aprofunde na dinâmica da construção da ciência, seus diálogos e revisões.

Vamos Exercitar?

Ao compreender a ciência como um empreendimento sistemático que busca adquirir conhecimentos do mundo natural e suas observações, experimentos e análises, buscando focar em cuidadosas fórmulas, teorias e leis que explicam os padrões e processos observados, podemos dizer que a partir das evidências das mudanças climáticas observadas pela comunidade e das diferentes formas de se explicar o fenômeno, é preciso estabelecer um consenso, para que os conhecimentos científicos prevaleçam como explicação da realidade.

Analisando todas as informações disponibilizadas dos questionamentos realizados no início dos nossos estudos, podemos dizer que a comunidade poderá fornecer aos cientistas as evidências que permitirão o aprofundamento e a coleta de dados para análise e identificação dos padrões, das tendências e relações causais.

Nessa dimensão, apesar do espírito científico não ser um privilégio dos cientistas ou pesquisadores, ele se caracteriza pela adoção de procedimentos considerados científicos na realização das tarefas e resolução dos problemas, sem, contudo, abandonar a ética e o espírito crítico.

O desafio consiste no fato de que, em certos contextos, ideologias, narrativas pessoais e opiniões preexistentes a percepção da verdade objetiva e as evidências científicas podem ser questionadas, mas o pensamento crítico, a análise de fontes confiáveis e a compreensão dos métodos científicos só poderão ser refutados se outro conhecimento científico apresentar alternativas viáveis que possam explicar e prever, de maneira mais precisa e abrangente, o problema observado.

Saiba Mais

Vamos aprofundar nossos conhecimentos a respeito do conhecimento científico? Sugerimos que você ouça o episódio Fake news e a guerra da informação, do podcast Viviane Mosé.

Para saber mais a respeito do diálogo entre o conhecimento científico, senso comum e popular, leia o artigo da professora Eneida Orbage, de Brito Taquary, Diálogo entre os saberes: as relações entre senso comum, saber popular, conhecimento científico e escolar. Nesse texto, a autora discute a relação entre os saberes a partir da perspectiva histórica, com foco na teoria de Kuhn sobre as revoluções científicas e compreende que a destruição dos paradigmas é condição para a construção do conhecimento científico.

Porque devemos acreditar no que dizem os cientistas? A historiadora de ciência Naomi Oreskes reflete profundamente sobre a nossa relação com a opinião e apresenta três problemas nas atitudes mais comuns em relação à investigação científica, dando as suas próprias razões para que devamos confiar na ciência. Assista no TED o episódio: Porque devemos confiar em nossos cientistas.

Referências Bibliográficas

BACHELARD, G. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

CHAUÍ, M. de S. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2014.

DEMO, P. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico. São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788502148079/pageid/0. Acesso em: 24 jan. 2024.

GIL, A. C. Como fazer pesquisa qualitativa. Barueri: Atlas, 2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559770496/pages/recent. Acesso em: 24 jan. 2024.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2023. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597026580/pages/recent. Acesso em: 24 jan. 2024.

PORQUE devemos confiar em nossos cientistas. 2014. Vídeo (19min1s). Publicado pelo canal Naomi Oreskes.

SANTOS, P. A. dos.; KIENEN, N.; CASTIÑEIRA, M. I. Metodologia da pesquisa social: da proposição de um problema à redação e apresentação do relatório. São Paulo: Atlas, 2015.

SANTOS, B. S. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2008.

SILVA, V. C. da; VIDEIRA, A. A. P. Como as ciências morrem. Os ataques ao conhecimento na era da pós-verdade. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 37, n. 3, 2020.

TAQUARY, E. O. Diálogo entre os saberes: as relações entre o senso comum, saber popular, científico e escolar. Universitas – Relações Internacionais, v. 5, n. 1, 2007.

VIVIANE MOSÉ: fake news e a guerra da informação. Spotify. 30 maio 2020. Podcast.

Encerramento da Unidade

O Conhecimento em suas Diferentes Formas

O conhecimento e suas diferentes formas

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Bons estudos!

Ponto de Chegada

Olá, estudante!

Para desenvolver a competência desta unidade, que é compreender a importância da pesquisa científica e os diversos tipos de conhecimentos, identificando suas particularidades e aplicações no mundo real, percebendo suas implicações no cotidiano acadêmico e profissional, é preciso conhecer as formas de construção do conhecimento, bem como a tipologia dos diferentes tipos de conhecimentos, utilizando como ferramenta a atividade de pesquisa.

Iniciaremos essa trajetória de aprendizagem relacionando os principais conceitos de pesquisa na perspectiva da construção do conhecimento, de forma a avançar a compreensão dos conhecimentos senso-comum, religioso, filosófico e científico.

Ao longo do tempo, a pesquisa científica vem contribuindo com seus pensadores Aristóteles, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, Auguste Comte, Durkheim, Karl Popper e Thomas Kuhn com perspectivas valiosas sobre como conduzir investigações sistemáticas que permitam o entendimento do mundo natural e social.

Ao mesmo tempo que a pesquisa desempenha um processo sistemático da investigação, ela permite a construção do conhecimento em diversos campos do saber, uma vez que impulsiona nosso entendimento das diferentes formas de se conhecer.

Observe que ao tratarmos do conhecimento senso comum conseguimos entender que os sujeitos do conhecimento vão elaborando a interpretação dos fatos e acontecimentos de acordo com suas experiências, seus contextos históricos, cultura e espaços geográficos. Esse conhecimento possibilita respostas imediatas a questionamentos simples, tendo um papel significativo na organização de nossas sociedades.

Você já deve ter se questionado, em algum momento, sobre os livros sagrados e seus escritores ou sobre as religiões. Esses questionamentos nos levam a buscar explicações no campo do conhecimento religioso, entendido nesse estudo como uma forma de compreensão baseada em crenças, tradições e doutrinas espirituais. O conhecimento religioso envolve uma perspectiva de mundo influenciada por valores e princípios religiosos que são transmitidos pelos textos sagrados e pelas práticas ritualistas.

Somos seres inquietos, procuramos a todo momento explicações que nos levem à compreensão das questões fundamentais da nossa existência. Demonstrar a importância do conhecimento filosófico como forma e compreensão das nossas realidades faz com que esse conhecimento reflexivo e seus questionamentos nos encaminhe para a busca contínua de respostas acerca da nossa realidade.

Enfim, você já se espantou com os avanços do conhecimento? Muitas descobertas científicas e tecnológicas nos dão uma sensação de perplexidade. Descobertas científicas, como a vastidão do cosmos ou a complexidade do mundo subatômico, desafiam nossa compreensão da realidade. Avanços e desenvolvimento das tecnologias inteligentes, e o aprendizado da máquina, levantam questões éticas e morais. Também na área da saúde, o progresso da medicina personalizada e terapias genéticas está revolucionando paradigmas estabelecidos. E, apesar das limitações intrínsecas que a própria natureza do conhecimento humano nos impõe, já estamos desenvolvendo veículos elétricos, autônomos e voadores, diminuindo a dependência de combustíveis fósseis e introduzindo novos modelos de mobilidade sustentável.

Assim, o conhecimento científico tem sido fundamental para o desenvolvimento e melhoria da sociedade, fornecendo, com base sólida, seus métodos, suas hipóteses, experimentações, coleta de dados, análise crítica e interpretação a promoção do progresso humano.

É Hora de Praticar!

Imagine a seguinte história: Maria Eduarda mora na cidade de Molhados, onde são realizados racionamentos semanais de água. No bairro onde reside, todos os moradores foram avisados, por meio de folhetos distribuídos pela prefeitura, de que uma vez por semana, sempre às terças-feiras, não teriam água disponível. Isso fez com que eles tivessem que começar a estocar água potável para consumo, armazenando água da chuva e também água de reúso, para as demais necessidades. Entretanto, por falta de informação e conscientização das reais causas desse racionamento, os seguintes problemas foram causados: dificuldade para encontrar água potável disponível para compra na região; falta de informação sobre formas de armazenamento de água e sua utilização; o que gerou o foco de dengue no bairro; falta de informação sobre possíveis multas por parte da prefeitura, por causa da má utilização da água, o que também causou revolta e muitos protestos. Diante dessa situação vivenciada em seu bairro, Maria Eduarda procurou uma empresa que estava em busca de parcerias para projetos sociais, e ficou responsável por escrever um projeto para a realização de ações de conscientização e informação aos moradores, a fim de gerar melhoria na qualidade de vida do local e, posteriormente, para a cidade de Molhados. Contudo, Maria Eduarda sabia que antes de tratar especificamente da falta de água e seus desdobramentos, precisaria explanar a respeito da real causa, ou seja, as mudanças climáticas no mundo, e que o projeto seria também apresentado à prefeitura para que as melhorias pudessem ser estendidas para a cidade. De que forma Maria Eduarda poderá utilizar o conhecimento científico para escrever tal projeto, pensando nas questões a serem resolvidas no bairro onde reside?

Reflita

Existe uma relação entre os conhecimentos filosóficos e científicos?

Como a doutrina religiosa influencia o modo de se conhecer a realidade?

Na era da pós-verdade, a ciência vem sofrendo muitos ataques. Qual é o motivo?

Resolução do estudo de caso

Para vencer os desafios, apresentados na situação-problema, é preciso que você mobilize os conhecimentos e a compreensão da importância da pesquisa científica e dos diversos tipos de conhecimentos, identificando suas particularidades e aplicações no mundo real, percebendo suas implicações no cotidiano acadêmico e profissional. Desse modo, com base em uma perspectiva histórico crítica, você consegue observar como a pesquisa e o conhecimento científico, através da observação do cotidiano, da formulação de perguntas e de hipóteses de planejamento coleta de dados, análise e interpretação possibilitam um diferente olhar sobre os fenômenos climáticos, monitorando as tendências e as variações das mudanças do clima.

Por meio de estudos empíricos e da análise estatística, a pesquisa científica diferencia seu conhecimento e forma de abordar o problema do senso comum, que, apesar das observações e relatos dos moradores, não seriam suficientes para atender à elaboração de um projeto que fosse encaminhado para a prefeitura, por faltar embasamentos e métodos comprovados. Igualmente, o tipo de conhecimento mobilizado pela religião seguiria outro caminho para explicar os problemas enfrentados pelos moradores com a falta de água. Provavelmente, a lente interpretativa da religião estabeleceria a relação entre os seres humanos e a conexão espiritual com a natureza.

Assim, a forma de olhar dos filósofos para o problema em análise seguiria outro caminho para a construção do saber. Os estudos e as observações provavelmente seriam tratados com argumentos lógicos e debates críticos, num contexto textual sobre a ética e as políticas associadas ao aspecto global.

Dê o play!

Assimile

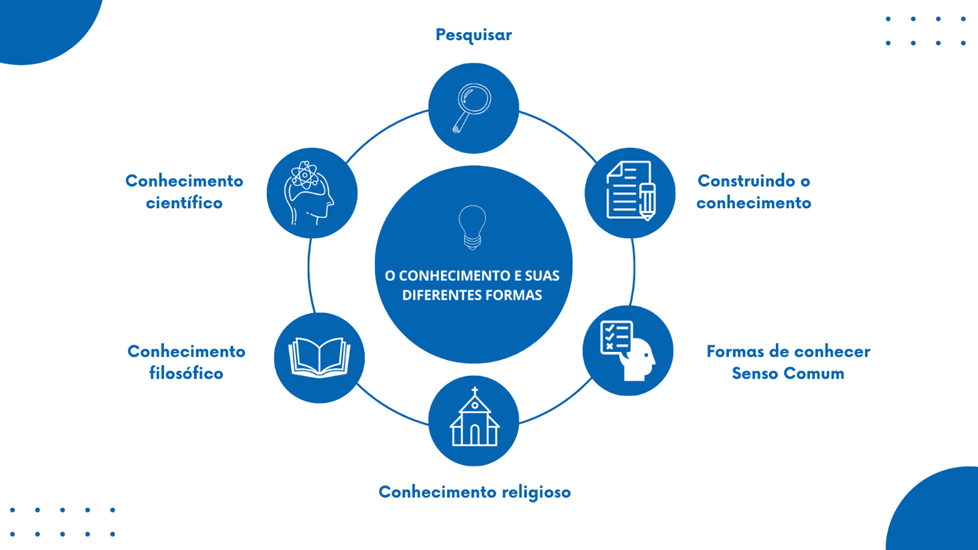

Vamos apresentar, de forma visual, a representação esquemática do conhecimento e suas diferentes formas, relacionando a pesquisa e os conhecimentos. Observe que a pesquisa está intimamente ligada aos tipos de conhecimentos, uma vez que o seu processo envolve a busca por compreensão e descoberta em diversos domínios do saber.

Vamos apresentar, de forma visual, a representação esquemática do conhecimento e suas diferentes formas, relacionando a pesquisa e os conhecimentos. Observe que a pesquisa está intimamente ligada aos tipos de conhecimentos, uma vez que o seu processo envolve a busca por compreensão e descoberta em diversos domínios do saber.

Referências