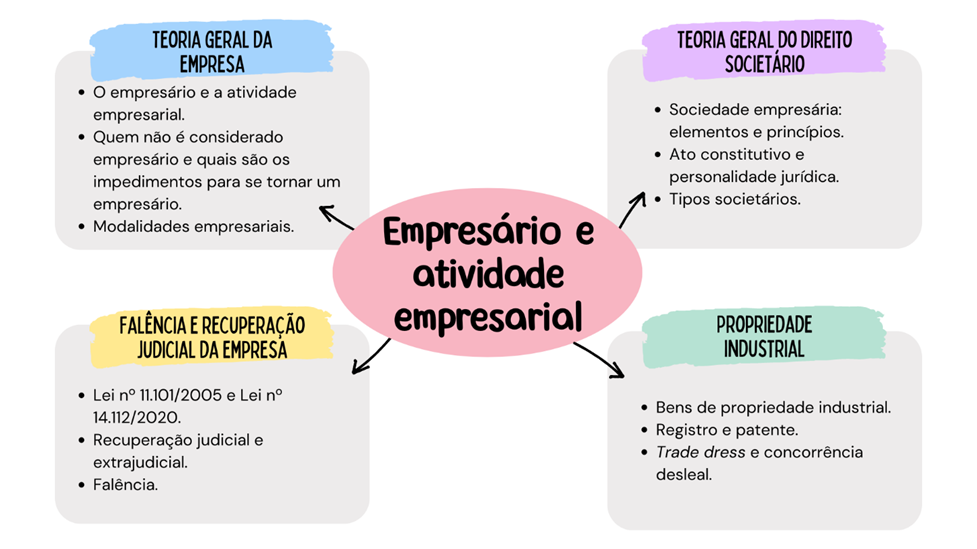

Empresário e Atividade Empresarial

Aula 1

Teoria Geral Da Empresa

Teoria geral da empresa

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante! É um prazer poder iniciar mais uma jornada de aprendizado com você!

Na aula de hoje, exploraremos temas essenciais que moldam o panorama profissional contemporâneo. Para tanto, nossa abordagem apresentará uma visão abrangente dos conteúdos, destacando sua importância no desenvolvimento de habilidades cruciais para o mercado de trabalho atual. Diante disso, mergulharemos em discussões fundamentais sobre o empresário e a atividade empresarial, fundamentais para compreender o cenário jurídico dos negócios, o que não só ampliará seu repertório acadêmico, mas também o equipará com ferramentas práticas para enfrentar desafios do mundo real.

Ao longo da aula, preste atenção especial às distinções entre empresário individual, sociedade empresária e sociedade limitada unipessoal, pois esses conceitos não apenas delineiam diferentes estruturas empresariais, mas também influenciam as responsabilidades e as proteções legais associadas a cada uma delas. Lembre-se: o aprendizado vai além da mera assimilação de informações; ele reside na capacidade de conectar conceitos e aplicá-los de maneira significativa.

Para o desenvolvimento de nossas reflexões, considere as seguintes questões: qual é a importância da organização na atividade econômica empresarial e como ela se diferencia da atividade econômica intelectual do ponto de vista jurídico? Como o legislador brasileiro encara a questão da capacidade civil e dos impedimentos para o exercício da atividade empresarial, considerando a proteção dos interesses da coletividade? Qual é a relevância da criação da sociedade limitada unipessoal (SLU) no contexto empresarial brasileiro, e como essa modalidade impacta a legalização de negócios e o desenvolvimento econômico?

Prepare-se para uma aula envolvente e desafiadora! Estamos prestes a embarcar em uma jornada de aprendizado que não apenas enriquecerá sua mente, mas também fortalecerá suas habilidades profissionais. Vamos lá?

Vamos Começar!

O empresário e a atividade empresarial

O Código Civil de 2002, no art. 966, revela, do ponto de vista jurídico, o que significa ser empresário: “considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (Brasil, 2002, art. 966). Dentro desse contexto, podemos considerar que o conceito jurídico de empresário inclui quatro características essenciais: profissionalismo, exercício de uma atividade econômica, organização necessária para desenvolver a atividade e produção ou venda de bens ou serviços. Se uma pessoa, natural ou jurídica, incorporar essas quatro características, ela pode ser entendida como uma espécie ou exemplo de empresário (Magalhães, 2022). Vamos analisar cada uma delas?

- Profissionalismo: no direito empresarial, profissional é a pessoa, natural ou jurídica, que exerce com regularidade, em seu próprio nome, uma atividade de que obtém as condições necessárias para estabelecer-se e desenvolver-se. Nesse cenário, existem dois tipos de empresário: pessoa natural (empresário individual) e pessoa jurídica (sociedade empresária e sociedade limitada unipessoal). O empresário individual, apesar de ter CNPJ, é uma pessoa natural, segundo o art. 44 do Código Civil. Sócios e administradores não são considerados empresários: o sócio é um investidor, um empreendedor; e o administrador, um mandatário.

- Exercício de uma atividade econômica: a atividade é uma sequência de atos coordenada pelo seu titular, que, no direito empresarial, é o empresário. A atividade será considerada econômica sempre que criar uma utilidade para atender a uma necessidade de terceiros, com o objetivo de obter o maior retorno financeiro possível (animus lucrandi).

- Organização necessária para o desenvolvimento da atividade: a organização é o que diferencia a atividade econômica empresarial da atividade econômica intelectual. Do ponto de vista jurídico, uma empresa é uma atividade econômica que necessariamente possui organização. É o critério jurídico que diferencia a atividade econômica dos empresários da atividade econômica dos advogados, por exemplo, que não requer organização.

- Produção ou circulação de bens ou serviços: a atividade empresarial cria riquezas (produção ou circulação de bens ou serviços) para atender a um interesse de mercado já existente ou provocado pelo empresário. Estas são as utilidades criadas por ele: produção e circulação de bens ou prestação de serviços.

O Código Civil brasileiro de 2002 traz definições para empresário, sociedade empresária e estabelecimento empresarial, mas não oferece uma definição específica para o termo “empresa”. A noção de empresa é derivada da interpretação que considera os conceitos anteriormente mencionados, juntamente com a economia associada à ideia fundamental de organizar os fatores de produção para realizar uma atividade econômica.

No entanto, compreender juridicamente a empresa é fundamental para que se possa, de um ponto de vista lógico, absorver a essência do direito empresarial. Por isso, para Sérgio Campinho (2023, p. 11), a empresa “apresenta-se como um elemento abstrato, sendo fruto da ação intencional do seu titular, o empresário, em promover o exercício da atividade econômica de forma organizada”. Nesse sentido, a empresa “manifesta-se como uma organização técnico-econômica, ordenando o emprego de capital, trabalho e tecnologia para a exploração, com fins lucrativos, de uma atividade econômica” (Campinho, 2023, p. 11).

A formação de uma empresa acontece quando se organiza uma atividade econômica sob a liderança do empresário, que é exercida por meio do fundo de empresa, também conhecido como estabelecimento empresarial. É importante ressaltar que, no contexto jurídico brasileiro, a empresa em si não tem personalidade jurídica. Por isso, é fundamental distinguir a empresa da sociedade empresária (Campinho, 2023).

Profissionais e atividades não empresariais

Apesar de o conceito legal de empresa não excluir atividades ou pessoas, a lei acaba por fazer algumas ressalvas para os seguintes casos: profissionais intelectuais, cooperativas e sociedade de advogados.

Profissionais intelectuais

O parágrafo único do art. 966 do CC/2002 dispõe que “não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa” (Brasil, 2002, art. 966). Assim, de acordo com o referido dispositivo, atividades econômicas em que a natureza intelectual do profissional predomina em detrimento da organização eventualmente estruturada para sua prática não são consideradas empresariais. Essas atividades intelectuais podem incluir: atividades científicas – profissionais liberais que requerem formação superior (médicos, engenheiros, advogados, etc.); atividades literárias – autores, escritores, etc.; ou atividades artísticas – grupos de dança, teatro, bandas musicais, cantores, entre outros.

Esses profissionais podem atuar sozinhos (profissional liberal) ou reunidos com outros profissionais (formando uma sociedade simples), por exemplo: um dentista, um psicólogo e um advogado que se conhecem desde os tempos da faculdade decidem dividir os custos de um local para que possam atender os seus clientes. Caso não optem por isso, será como uma sociedade despersonificada, em que as responsabilidades perante terceiros, se assumidas, serão suportadas de maneira ilimitada por cada um deles.

O parágrafo único do art. 966 também faz referência ao chamado “elemento de empresa”. Sobre isso é crucial destacar que uma atividade será considerada empresarial sempre que a atividade intelectual for utilizada como um elemento de empresa. Isso ocorre quando esse tipo de atividade é combinado com outro, seja intelectual ou não, resultando na criação de uma nova atividade, que é considerada empresarial e cujo titular é o empresário que utilizou a atividade intelectual como um elemento de empresa (Magalhães, 2022).

Para determinar se uma atividade é empresarial ou não, é necessário questionar se o que está sendo oferecido no mercado é uma atividade intelectual ou uma nova atividade derivada dela. Se a atividade intelectual for o objetivo principal, não há uma atividade empresarial (por exemplo, uma universidade, cujo objetivo principal é ensino, pesquisa e extensão – atividades eminentemente intelectuais). No entanto, se a atividade intelectual se tornar um suporte para a realização de uma nova atividade, ela estará sendo usada como elemento de empresa, e a nova atividade será considerada empresarial (por exemplo, um laboratório farmacêutico que utiliza atividades intelectuais de pesquisa para produzir medicamentos – mercadorias) (Magalhães, 2022).

Cooperativas

O parágrafo único do art. 982 do Código Civil dispõe que “independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e, sociedade simples, a cooperativa” (Brasil, 2002, art. 982). Observe que, invariavelmente, são consideradas sociedades simples de natureza civil, independentemente de exercerem uma atividade empresarial de maneira organizada e visando a lucros.

É importante notar que as cooperativas são sociedades compostas por pessoas que, mesmo envolvidas em transações de compra ou venda de produtos ou na prestação de serviços, não necessariamente visam acumular lucros. Seu objetivo principal é oferecer serviços aos associados, e o resultado econômico do empreendimento, após a dedução de custos, investimentos e retenções, é distribuído como sobra entre aqueles que fazem parte dela.

Conclui-se, portanto, que o legislador, por escolha política, decidiu não submeter as cooperativas ao regime jurídico-empresarial. Isso significa que essas entidades não estão sujeitas à falência e à recuperação judicial, sendo aplicado a elas o sistema de liquidação. No entanto, é relevante observar que há jurisprudência que equipara esse processo ao da falência.

Sociedade de advogados

O art. 15 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), cuja redação foi modificada pela Lei nº 13.247/2016, dispõe que “os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia” (Brasil, 2016, art. 15, caput). De forma semelhante, o art. 16 da Lei nº 8.906/1994, também modificado pela Lei nº 13.247/2016, estabelece que:

Art. 16 Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar (Brasil, 2016, art. 16, caput).

Destaca-se também que o parágrafo 4º do art. 15 determina que “nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, [...] com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional” (Brasil, 2016, art. 15, § 4º).

Siga em Frente...

Requisitos subjetivos para o exercício da atividade empresarial

Os requisitos subjetivos para o exercício da atividade empresarial estão relacionados à capacidade civil e à ausência de impedimentos. Comecemos com a capacidade civil: a legislação civil estabelece que, em princípio, indivíduos com 18 anos estão aptos para exercer pessoalmente seus direitos e obrigações, salvo em casos excepcionais previstos por lei. Vale ressaltar que existem situações, como o casamento, que possibilitam que menores de 18 anos atinjam plena capacidade (Venosa; Rodrigues, 2023).

Uma pessoa considerada como incapaz (um menor de 16 anos, por exemplo) não poderá se inscrever, inicialmente, como empresário. Apesar disso, uma pessoa eventualmente incapaz (seja qual for a causa da incapacidade) poderá continuar a atividade empresária nas hipóteses do art. 974 do CC/2002, isto é, quando a incapacidade for superveniente (p. ex.: começa como um empresário e é capaz, mas acontece uma incapacidade posterior ao registro, como um acidente que acomete a pessoa com um estado de impossibilidade de praticar por si só atos da vida civil) ou quando se dá o recebimento da empresa por herança, hipóteses essas que, havendo pessoa menor de idade (que é uma das causas de incapacidade) ou algum tipo de deficiência que impossibilite a pessoa de praticar atos da vida civil (outra possibilidade), a empresa será conduzida pelo seu representante legal.

No caso de o incapaz continuar a atividade empresária como empresário individual, esta será a única hipótese na qual os bens particulares que porventura ele possua e que não tenham sido adquiridos com o exercício da empresa, ficarão resguardados, blindados (Brasil, 2002, art. 974, §2º). Como a incapacidade pode afetar o âmbito de possibilidades de ações da pessoa, ela será representada legalmente por uma outra, que agirá em seu nome e em seu interesse, como já mencionado.

No entanto, mesmo para aqueles capazes de realizar atividades econômicas, o legislador traz alguns impedimentos, vinculados aos cargos ou funções desempenhados por determinados profissionais, tais como juízes, promotores de justiça, militares e funcionários públicos (Venosa; Rodrigues, 2023). A seguir, veja a legislação pertinente ao tema:

- Militares (Lei nº 6880/1980, art. 29).

- Servidores públicos federais (Lei nº 8.112/1990, art. 117, inc. X).

- Magistrados (Lei Complementar nº 35/1979, art. 36, inc. I).

- Membros do Ministério Público (Lei nº 8.625/1993, art. 44, inc. III).

Os impedimentos se apresentam em normas de direito público, que visam proteger a coletividade, evitando que esses profissionais negociem com determinadas pessoas em virtude de sua função ou condição de ser incompatível com o exercício livre de atividade empresarial. Portanto, essa restrição busca evitar concorrência desleal no mercado, derivada da vantagem na obtenção de informações privilegiadas.

Entretanto, convém ressaltar que a proibição se limita ao exercício individual da empresa, não sendo vedado que alguns impedidos sejam sócios de sociedades empresárias. Além disso, são proibidos de ocupar o cargo de sócio administrador de sociedade empresária; tal descumprimento da lei poderia acarretar sanções patrimoniais e criminais relacionadas às infrações no exercício de suas funções (Venosa; Rodrigues, 2023).

Modalidades empresariais

O conceito de empresário é, na verdade, um gênero, que comporta as seguintes espécies: empresário individual, sociedade empresária e sociedade limitada unipessoal. A opção do empresário por uma delas depende de seu desejo de desenvolver a atividade empresarial sozinho ou com outra(s) pessoa(s).

Empresário individual

É a pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Para ser considerado regular, deve se inscrever no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, a cargo das Juntas Comerciais, antes de iniciar a atividade econômica. O pedido de registro deve conter informações como nome, nacionalidade, domicílio, estado civil, firma, capital, objeto e sede do empresário.

É essencial distinguir o empresário individual do sócio de uma sociedade empresária, pois o sócio não é considerado empresário, mas parte de uma sociedade empresária. É também crucial não confundir o empresário individual com o profissional autônomo, já que, enquanto o empresário exerce uma atividade econômica organizada, o profissional autônomo não cria uma organização significativa em sua atividade.

Caso o empresário individual queira admitir sócios e transformar sua empresa em uma sociedade empresária, pode solicitar a transformação do registro. Isso garante a regularidade da atividade empresarial, sem prejudicar os direitos dos credores anteriores. Além disso, é possível o empresário individual transformar o registro de empresário individual para sociedade limitada unipessoal, que será tratada adiante.

Por fim, é importantíssimo saber que o empresário individual não conta com proteção patrimonial, isto é, o patrimônio da empresa acaba sendo o seu próprio, de modo que sua responsabilidade perante as obrigações que contrair é ampla e irrestrita – afinal, ele assume todos os riscos do negócio.

Sociedade empresária

A sociedade empresária (pluripessoal) é o resultado da união de duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas, que, voluntariamente, obrigam-se a contribuir, de forma recíproca, com bens ou serviços, para o exercício proficiente de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados auferidos nessa exploração, conforme art. 981 do Código Civil. Em verdade, “a sociedade se manifesta como uma técnica de exploração da atividade econômica, adaptável tanto à pluralidade como à unicidade de sócios” (Campinho, 2023, p. 20).

Sociedade limitada unipessoal

A sociedade limitada unipessoal (SLU) é um modelo empresarial que dispensa a necessidade de sócios para sua constituição. Embora contenha o termo "sociedade" em sua denominação, essa modalidade é composta por um único indivíduo, o próprio empreendedor. Além disso, destaca-se pela separação entre o patrimônio pessoal do empreendedor e o patrimônio da empresa unipessoal, garantindo que, em situações como problemas financeiros significativos ou falência, os bens pessoais do empreendedor não sejam utilizados para quitar as dívidas.

Um dos atrativos da sociedade limitada unipessoal é a ausência da exigência de um valor mínimo de capital social. Isso significa que o empreendedor tem facilidade para estabelecer um valor acessível no momento da abertura da empresa, sem a obrigação de integralizar quantias elevadas inicialmente.

A criação da sociedade limitada unipessoal ocorreu por meio da Medida Provisória nº 881/2019, conhecida como MP da Liberdade Econômica, posteriormente convertida na Lei nº 13.874/2019. A principal proposta por trás dessas legislações foi simplificar o processo de abertura de empresas no Brasil.

Assim, o objetivo era oferecer um formato de empresa que pudesse ser constituído sem os custos elevados do capital social exigido pela Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), dispensando a necessidade de sócios, ao mesmo tempo em que resguardava o patrimônio do empreendedor. No final de 2021, a natureza jurídica EIRELI foi extinta e substituída pela sociedade limitada unipessoal (SLU), promovendo a legalização de negócios e contribuindo para o desenvolvimento e o crescimento da economia nacional.

Em dezembro de 2022, a Receita Federal procedeu à migração de todas as empresas anteriormente registradas como EIRELI para SLU. Esse processo resultou na alteração das pessoas jurídicas que, na ocasião do processamento, não estavam encerradas. Durante essa transição, também foram modificados os nomes empresariais, substituindo EIRELI por LTDA, e as qualificações dos sócios, de modo a adequá-las às utilizadas nas sociedades limitadas.

Vamos Exercitar?

Estudante, chegamos ao final desta aula enriquecedora sobre o universo jurídico do empresariado. Ao explorarmos os fundamentos do empresário e da atividade empresarial, mergulhamos em conceitos que não apenas definem a prática profissional, mas também moldam o cenário econômico e legal em que as organizações operam.

Ao longo desta jornada, refletimos sobre a essência do profissionalismo, a dinâmica da atividade econômica, a importância da organização e a criação de riquezas por meio da produção ou circulação de bens e serviços. Além disso, abordamos aspectos críticos, como a capacidade civil, os impedimentos legais e as diferentes modalidades empresariais, como a inovadora sociedade limitada unipessoal (SLU).

Com isso, já estamos aptos a responder àquelas perguntas feitas no início da aula, não é mesmo?

A organização é um critério jurídico que distingue a atividade econômica empresarial da atividade econômica intelectual. Enquanto a empresa, por definição, tem organização, atividades intelectuais, como as praticadas por advogados, não requerem a mesma estrutura. Isso ressalta a importância da organização na delimitação das responsabilidades legais e na diferenciação entre essas atividades.

A legislação estabelece que, em princípio, indivíduos com 18 anos estão aptos a exercer pessoalmente seus direitos e obrigações. No entanto, certas profissões e cargos, como militares, magistrados e membros do Ministério Público, são impedidos de exercer atividade empresarial individualmente para evitar concorrência desleal e proteger informações privilegiadas.

A criação da SLU, dispensando a necessidade de sócios, ofereceu uma alternativa flexível e acessível para empreendedores. Isso simplificou o processo de abertura de empresas e contribuiu para a legalização de negócios. Além disso, a SLU preserva o patrimônio pessoal do empreendedor, incentivando o desenvolvimento econômico ao reduzir barreiras financeiras e ao promover a inovação.

Esteja sempre disposto a explorar novas perspectivas, aprofundar seu entendimento e, acima de tudo, a aplicar esse conhecimento de maneira inovadora em seu cotidiano profissional. Estamos aqui para apoiá-lo em cada passo desse caminho.

Boas reflexões e sucesso em sua jornada!

Saiba Mais

O artigo a seguir apresenta a teoria dos sistemas como base teórica para a formulação de um novo parâmetro destinado a determinar a existência de uma empresa, o que acarreta implicações jurídicas relevantes. Ao ser considerada como um organismo autônomo, a empresa pode ter sua existência avaliada a partir da essencialidade da figura física do empresário.

FERNANDEZ, J. A. da C. G. A caracterização da atividade empresária: identificação dos elementos de empresa sob a ótica sistêmica. Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESMESC), [s. l.], v. 17, n. 23, p. 259-283, 2010.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Brasília: Presidência da República, 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm. Acesso em: 24 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002.

BRASIL. Lei nº 13.247, de 12 de janeiro de 2016. Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia. Brasília: Presidência da República, 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13247.htm#art2. Acesso em: 24 abr. 2024.

CAMPINHO, S. Curso de direito comercial: direito de empresa. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

FERNANDEZ, J. A. da C. G. A caracterização da atividade empresária: identificação dos elementos de empresa sob a ótica sistêmica. Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESMESC), [s. l.], v. 17, n. 23, p. 259-283, 2010. Disponível em: https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/11/22. Acesso em: 6 nov. 2023.

MAGALHÃES, G. Direito empresarial facilitado. 2. ed. Rio de Janeiro: Método, 2022.

SANCHEZ, A. Direito empresarial sistematizado. São Paulo: Método, 2018.

VENOSA, S. de S.; RODRIGUES, C. Direito empresarial. 11. ed. Barueri: Atlas, 2023.

Aula 2

Teoria Geral Do Direito Societário

Teoria geral do direito societário

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Nesta aula, analisaremos aspectos fundamentais das dinâmicas das sociedades empresárias, como: a distinção entre sociedades simples e sociedades empresárias; os elementos das sociedades empresárias; os princípios a elas aplicáveis, o seu ato constitutivo e o início da personalidade jurídica; os efeitos com relação à possibilidade de desconsideração; e a análise dos tipos societários.

Ao explorar esses pontos, incentivamos você a não apenas absorver informações, mas a questionar, analisar e, principalmente, relacionar os conceitos discutidos com experiências práticas, pois essas reflexões, além de fortalecerem seu entendimento, fornecerão insights valiosos que podem ser aplicados em seu futuro profissional.

Por isso, estudante, aproveite esta oportunidade de aprofundar seu entendimento sobre as complexidades jurídicas das sociedades empresárias. Ao compreender os conceitos aqui explorados, você estará equipado para enfrentar desafios no ambiente profissional e contribuir para um mundo empresarial mais justo e equitativo.

Isto posto, comecemos nosso aprendizado com alguns questionamentos que nortearão nossas discussões: qual é a principal diferença entre sociedades simples e sociedades empresárias? Qual é a importância do princípio da limitação da responsabilidade dos sócios em uma sociedade empresária? Qual é a importância do ato constitutivo na formação de uma sociedade empresária? Como a escolha entre contrato social e estatuto social impacta o tipo de sociedade? Como ocorre a desconsideração da personalidade jurídica?

Bons estudos!

Vamos Começar!

A sociedade empresária

O art. 44 do Código Civil (CC) de 2022 estabelece as categorias de pessoas jurídicas de direito privado, dentre as quais as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. A redação desse artigo poderia levar à conclusão de que toda sociedade é, por natureza, empresária, uma vez que está envolvida em atividades econômicas com fins lucrativos (Vido, 2022; Negrão, 2022). No entanto, essa suposição não é correta, já que nem toda atividade econômica constitui uma atividade empresarial. Para ser considerada empresarial, é essencial que haja uma organização dos fatores de produção visando ao lucro, por exemplo: sociedades destinadas a fins não comerciais, antigamente denominadas sociedades civis, agora são denominadas sociedades simples, com base na teoria da empresa adotada pelo Código Civil de 2002.

Assim como nem todos os indivíduos que praticam atividades econômicas são considerados empresários individuais, nem todas as sociedades são classificadas como sociedades empresárias. Diante disso, as sociedades podem ser classificadas em duas principais categorias: as simples e as empresárias.

As sociedades simples são aquelas que exercem atividades econômicas de forma não empresarial, ou seja, sem a finalidade de lucro, como as sociedades uniprofissionais. Um exemplo seria um grupo de agricultores que se reúne para adquirir um bem e vender sua produção em conjunto. Embora essa atividade seja econômica e beneficie os sócios, não envolve a circulação de riqueza e lucro como definido no art. 966 do Código Civil (Vido, 2022; Negrão, 2022).

Por outro lado, as sociedades empresárias são estruturadas com o propósito explícito de exercer atividades econômicas organizadas, visando a produção ou a circulação de produtos ou serviços. Portanto, a distinção entre sociedades simples e sociedades empresárias se baseia nos objetivos e na forma como as atividades econômicas são conduzidas (Vido, 2022; Negrão, 2022).

Além disso, é importante observar que certas sociedades são sempre consideradas empresariais, independentemente do tipo de atividade que realizam, como é o caso das sociedades por ações, conforme estipulado no art. 982, parágrafo único do Código Civil. Em contrapartida, o mesmo dispositivo estabelece que as cooperativas serão sempre classificadas formalmente como sociedades simples, independentemente das atividades que desempenhem (Vido, 2022; Negrão, 2022).

Frise-se que a sociedade simples será registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ao passo que a sociedade empresária será registrada na Junta Comercial. A primeira não sofre falência, logo não pode beneficiar-se da recuperação de empresas, pois tais institutos são reservados à última. Por fim, na sociedade simples, a responsabilidade dos sócios é ilimitada, já na sociedade empresária, dependendo do tipo societário, a responsabilidade pode vir a ser limitada.

Elementos da sociedade empresária

Uma sociedade empresária é uma estrutura jurídica que desempenha um papel fundamental no mundo dos negócios, permitindo que indivíduos se unam para alcançar objetivos comerciais comuns. A formação e o funcionamento adequado de uma sociedade empresária são regidos por diversos elementos gerais e específicos fundamentais para garantir sua legalidade e eficácia (Magalhães, 2022).

Os elementos gerais de uma sociedade empresária incluem a existência de consenso, um objeto lícito e a conformidade com a forma prescrita ou não proibida em lei. O consenso envolve o acordo entre as partes para estabelecer a sociedade, definindo seus termos e suas condições. Além disso, o objeto da sociedade deve ser uma atividade lícita, ou seja, legalmente permitida, e a forma de sua constituição deve estar de acordo com as leis e os regulamentos aplicáveis.

No entanto, existem elementos específicos que caracterizam a sociedade empresária de forma mais detalhada. Estes incluem:

- Contribuição para o capital social: cada sócio deve contribuir com recursos, seja em dinheiro, bens ou serviços, para financiar as operações da sociedade. O capital social é essencial para o funcionamento da empresa.

- Participação nos lucros e nas perdas: os sócios compartilham os resultados financeiros da sociedade, tanto os lucros quanto as perdas, de acordo com os termos do acordo de sociedade.

- Affectio societatis: esse termo se refere à necessidade de os sócios demonstrarem de forma concreta sua intenção de estabelecer a sociedade empresária. Isso vai além de um simples contrato e envolve o comprometimento real com os objetivos e as metas da sociedade.

- Pluralidade de partes: uma sociedade empresária envolve a existência de mais de um sócio. A pluralidade de sócios é um elemento essencial em todas as sociedades empresariais, exceto nas sociedades anônimas, que permitem a existência de uma sociedade unipessoal em algumas jurisdições.

Esses elementos asseguram a transparência, a responsabilidade e a conformidade com a legislação, criando uma base sólida para o sucesso dos empreendimentos comerciais. E é fundamental que os sócios estejam cientes desses elementos e cumpram todas as obrigações estabelecidas em seu acordo de sociedade para garantir o crescimento e a prosperidade do negócio (Magalhães, 2022).

Princípios aplicáveis à sociedade empresária

A compreensão dos princípios que regem as sociedades empresariais é de suma importância para o entendimento e o funcionamento adequado das relações empresariais. Esses princípios têm um papel fundamental na interpretação e na aplicação das práticas empresariais contemporâneas, ajudando a garantir a justiça e a equidade nas operações comerciais.

O princípio da liberdade de associação está consagrado na Constituição Federal de 1988 e garante às pessoas o direito de se unirem para buscar interesses comuns, como a criação de sociedades empresariais. Ele protege a capacidade de os sujeitos envolvidos associarem-se livremente e o direito de se dissociarem caso desejem. Isso é especialmente relevante em sociedades empresariais, em que a liberdade de entrada e saída de sócios é essencial.

Já o princípio da autonomia patrimonial da sociedade estabelece que o patrimônio da sociedade empresarial é separado dos bens dos sócios. Isso impede que as dívidas da empresa afetem os ativos pessoais dos sócios. Se a empresa enfrentar problemas financeiros, eles não precisam arcar com as obrigações da empresa além do que investiram.

Em contrapartida, o princípio da subsidiariedade da responsabilidade dos sócios está relacionado à autonomia patrimonial e estabelece que os bens dos sócios só podem ser executados para cumprir as dívidas da sociedade após os ativos da empresa terem sido esgotados. Isso protege os ativos pessoais dos sócios em caso de dificuldades financeiras da empresa.

Ainda é importante considerar o princípio da limitação da responsabilidade dos sócios, que visa incentivar o investimento, mantendo a responsabilidade dos sócios limitada ao capital por eles investido na empresa. Isso reduz o risco pessoal, incentivando o empreendedorismo e a atração de investidores.

Pelo princípio da prevalência da vontade da maioria, nas deliberações sociais, a vontade da maioria dos sócios prevalece sobre a minoria. Isso não implica uma democracia, mas uma distribuição de poder com base na participação no capital da sociedade. Esse princípio reflete a ideia de que quem investiu mais na empresa deve ter mais influência nas decisões.

Por fim, o princípio da proteção dos sócios minoritários estabelece que estes recebam proteção contra abusos dos sócios majoritários, por meio de instrumentos como direitos de fiscalização e de recesso, que lhes permitam questionar e, em certos casos, sair da sociedade quando seus interesses estão ameaçados.

Esses princípios desempenham um papel crucial para garantir que as relações empresariais funcionem de maneira justa e equitativa, promovendo a proteção dos direitos dos sócios e estimulando o crescimento dos negócios. Eles fornecem o arcabouço legal e ético que sustenta a dinâmica das sociedades empresariais no cenário contemporâneo.

Ato constitutivo da sociedade empresária

A constituição de uma sociedade empresária é um passo crucial no estabelecimento de um empreendimento que pode ser realizado de duas formas: através do contrato social ou do estatuto social. A escolha entre essas duas opções depende do tipo de sociedade e das leis que a regem.

Quando se trata de sociedades por ações, cooperativas e entidades sem fins lucrativos, as regras para a constituição estão previstas na Lei nº 6.404/1976, que regulamenta esse tipo de organização. Nesse contexto, o documento-chave é o estatuto social, que estabelece as normas e diretrizes para orientar o funcionamento da sociedade.

Por outro lado, com relação às demais sociedades não mencionadas na Lei nº 6.404/1976, como sociedades limitadas, a base legal é o Código Civil. Para elas, o instrumento de constituição é o contrato social, que contém as disposições para reger o empreendimento.

O contrato social é um documento flexível, permitindo que as partes envolvidas definam, dentro dos limites legais, as cláusulas que considerem relevantes para a gestão da sociedade. Isso inclui a qualificação dos sócios, o objeto social, o nome empresarial, a sede, o prazo de duração, o capital social e as quotas dos sócios, além da nomeação do administrador. Além disso, ele também pode conter cláusulas acidentais, que disciplinam aspectos não essenciais, mas que podem ser importantes para o funcionamento da sociedade. Por fim, a constituição do contrato social pode se dar por instrumento particular ou por instrumento público.

Já o estatuto social, de acordo com a Lei nº 6.404/1976, conta com requisitos preliminares mais específicos, como a subscrição de todo o capital social por, no mínimo, duas pessoas e a realização de, pelo menos, 10% do preço das ações subscritas em dinheiro. Essas entradas de dinheiro devem ser depositadas em instituições financeiras autorizadas. Por fim, a constituição do estatuto social pode ocorrer de duas formas: por subscrição pública, na qual os fundadores buscam investidores para financiar a sociedade, ou por subscrição particular, na qual os fundadores não buscam investidores externos.

Independentemente do tipo de sociedade, é importante ressaltar que existem procedimentos adicionais, como o registro e a publicação dos atos constitutivos, necessários para a regularização da sociedade perante a lei. Somente após a conclusão desses procedimentos a sociedade pode iniciar suas atividades de forma regular.

Personalidade jurídica da sociedade empresária

A personalidade jurídica é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. É adquirida com a inscrição do ato constitutivo (contrato social ou estatuto social) no órgão público competente.

Efeitos da personalidade jurídica:

- Capacidade para o exercício de direitos e obrigações: a sociedade empresária pode, legalmente, agir no mundo dos negócios, celebrando contratos, adquirindo propriedade, litigando em tribunal e cumprindo obrigações contratuais.

- Participação no polo ativo ou no passivo de uma relação jurídica: a entidade agora tem a capacidade de participar de processos judiciais ou extrajudiciais como autor ou réu, defendendo seus interesses ou cumprindo obrigações legais.

- Nome próprio: a sociedade empresária tem um nome legalmente registrado, que a identifica e a diferencia de outras entidades. Esse nome é geralmente escolhido no ato constitutivo e deve ser único para evitar confusões.

- Domicílio próprio: a entidade possui um domicílio legalmente estabelecido, geralmente referido como "sede social". Esse domicílio é o local onde a sociedade empresária exerce suas atividades e negociações e é distinto do domicílio dos seus sócios ou membros.

- Patrimônio próprio: um dos aspectos mais essenciais da personalidade jurídica é que a sociedade empresária tem um patrimônio distinto e separado dos bens e dos recursos particulares de seus sócios. Isso significa que os ativos e os passivos da entidade são independentes dos ativos e dos passivos dos indivíduos que a compõem, oferecendo proteção contra riscos comerciais.

Portanto, a aquisição da personalidade jurídica por uma sociedade empresária é um passo importante que lhe confere a capacidade legal de realizar negócios, celebrar contratos, participar de processos judiciais e manter um patrimônio independente. Essa separação entre a entidade e seus sócios é um dos princípios fundamentais do direito empresarial, pois garante a estabilidade e a proteção dos interesses tanto da empresa quanto dos seus sócios.

Entretanto, é possível que a personalidade jurídica seja desconsiderada em um processo judicial, sendo um mecanismo jurídico importante para proteger credores e garantir que a autonomia patrimonial da empresa não seja abusada. Ainda que isso seja possível, sua aplicação deve ser fundamentada em evidências de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e os sócios somente serão responsabilizados quando esses requisitos forem devidamente atendidos.

A desconsideração da personalidade jurídica é um importante instituto jurídico que permite ao juiz deixar de considerar a separação patrimonial entre uma sociedade e seus sócios, a fim de responsabilizá-los por dívidas da empresa. No entanto, a aplicação desse instituto deve ser excepcional e baseada em requisitos específicos, conforme previsto no art. 50 do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Brasil, 2002, art. 50, caput).

O desvio de finalidade ocorre quando a pessoa jurídica é usada com a intenção de prejudicar credores ou de praticar atos ilícitos. A confusão patrimonial, por sua vez, envolve a falta de separação real entre o patrimônio da sociedade e o dos sócios, evidenciada por situações como o cumprimento repetitivo de obrigações de um pelo outro, transferências de ativos ou passivos sem contrapartidas adequadas e outros atos que comprometem a autonomia patrimonial.

É importante destacar que a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser aplicada para estender as obrigações de sócios ou administradores à pessoa jurídica em casos adequados. Além disso, o mero fato de existir um grupo econômico não autoriza automaticamente a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, a menos que sejam atendidos os requisitos estabelecidos no art. 50.

A consequência principal da despersonalização da pessoa jurídica é a responsabilização dos sócios, que podem ser obrigados a satisfazer dívidas da empresa com seus recursos pessoais, mesmo que a dívida seja da própria empresa. A adoção da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica no ordenamento jurídico exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, garantindo, assim, que esse instituto seja aplicado de maneira criteriosa e justa.

Siga em Frente...

Sociedades não personificadas

As sociedades não personificadas (arts. 986 a 996 do CC/2002) não podem ser consideradas personalidades jurídicas por não estarem registradas no órgão competente. São espécies de sociedades não personificadas: a sociedade comum, também chamada de irregular ou de fato, e a sociedade em conta de participação.

A sociedade em comum (art. 986 do CC/2002) nada mais é do que uma sociedade formada por duas ou mais pessoas, com prática de atividade econômica e repartição dos resultados, sem que tenha havido o competente registro. Não se trata de uma sociedade ilícita, contudo, como não há pessoa jurídica, as obrigações eventualmente contraídas recairão sobre os nomes dos sócios, os quais responderão solidariamente pelas obrigações sociais.

Já na sociedade em conta de participação (art. 991 do CC/2002), há a presença de duas figuras: o sócio ostensivo (podendo ser uma pessoa física ou jurídica, que exerce o objeto social da sociedade, tem responsabilidade exclusiva e age em seu nome individual) e o sócio oculto ou participante (uma pessoa física ou jurídica, que somente participa dos resultados). O detalhe importante é que somente o sócio ostensivo responde perante terceiros de maneira ilimitada. O patrimônio dessa sociedade é especial, o que também vale para a sociedade em comum, isto é, só gera efeito em relação aos próprios sócios. O patrimônio serve para o fim almejado pela sociedade e não para responder perante terceiros (como o patrimônio de uma sociedade personificada responderia).

Sociedades personificadas

As sociedades personificadas (arts. 997 a 1.101 do CC/2002) têm personalidade jurídica adquirida com o registro do seu ato constitutivo, nos termos do art. 985 e do art. 1.150, ambos do CC/2002. Essas sociedades se apresentam a partir de um tipo societário específico, escolhido pelos sócios/acionistas no momento de sua constituição ou de sua transformação.

A escolha do tipo societário adequado é de fundamental relevância tanto para o sucesso quanto para os objetivos buscados pelos sócios. A par disso, observe-se que, em razão do tipo societário adotado, além das normas específicas a que se sujeitará a sociedade empresária, a sua escolha também importará em relevantes consequências no que tange ao grau de responsabilidade pessoal dos sócios pelas obrigações sociais.

A sociedade em nome coletivo (art. 1.039 do CC/2002) é bastante difícil de ser encontrada na prática. O grande problema desse tipo societário é quanto à responsabilidade. Integrada por sócios pessoas físicas, todos respondem, solidária e ilimitadamente, pelas obrigações sociais. Porém, de acordo com o parágrafo único do art. 1.039 do CC/2002, sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. Então, relativamente às obrigações externas da sociedade, contraídas em nome da sociedade, em nome coletivo, a responsabilidade dos sócios será ilimitada, de modo que, caso apareça uma dívida contra a sociedade, não restando patrimônio algum para saldá-la, os sócios responderão pessoalmente de maneira solidária (o credor poderá cobrar a totalidade da dívida de um ou de outro). Entre os sócios, por outro lado, poderá haver disposição diversa, uma repartição de responsabilidade que somente terá efeito entre eles.

Na sociedade em comandita simples (art. 1.045 do CC/2002) há dois tipos de sócios: os comanditados (pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais) e os comanditários (obrigados somente pelo valor da sua quota, isto é, responsabilidade limitada). No contrato social de uma comandita simples, as categorias são qualificadas. Os comanditados são aqueles que administram e têm poderes de gestão da sociedade, e os comanditários não decidem, pois são apenas sócios de investimento, sob a promessa de uma participação nos lucros.

A sociedade em comandita por ações segue basicamente o que foi falado sobre a comandita simples, com a diferença de o tratamento ser por ações e não por quotas. Segue, igualmente, a lei da sociedade anônima, a Lei nº 6.404/1976.

A sociedade limitada (Ltda), prevista a partir do art. 1.052 do CC/2002 é o tipo mais comum quando da constituição de uma pessoa jurídica com finalidades empresárias. Ela oferece menor burocracia e possui o diferencial da limitação da responsabilidade. Cada sócio terá a obrigação de integralizar sua parte para a formação do capital social, conforme a previsão em contrato social (de acordo com o que foi subscrito, isto é, comprometido por cada um dos sócios). Aqui não é possível a integralização com trabalho, serviço, mas apenas com patrimônio (dinheiro, bens).

A responsabilidade dos sócios é subsidiária, limitada, solidária (apenas quanto à integralização do capital social). O limite da responsabilidade é o capital social. Logo, se surgir alguma cobrança contra a sociedade limitada e esta não detiver a integralidade do valor da dívida, o que eventualmente restar para pagamento não atingirá os patrimônios dos sócios. A responsabilidade é, ainda solidária, pela integralização do capital social. Isso significa, na segunda parte do exemplo, que, se não houver capital disponível na sociedade para responder pelas obrigações contraídas pela sociedade, o eventual credor poderá cobrar, no limite do capital social da sociedade, a integralidade do valor de um ou de todos os sócios. Isso ocorre porque todos são responsáveis solidariamente pela integralização (o patrimônio efetivo disponível na sociedade), e a solidariedade é quando é possível cobrar toda uma dívida de um sócio, mesmo que ele tenha menos quotas sociais (na prática, o sócio que arcar com o prejuízo, cobrará os demais, proporcionalmente).

A sociedade anônima (S/A) é regida pela Lei nº 6.404/1976 e é uma sociedade de capitais. O seu capital é dividido em ações, o que permite ampla negociação no mercado. A responsabilidade dos acionistas é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. A sociedade anônima pode ser fechada (se não negociar valores mobiliários no mercado de capitais) ou aberta (caso realize a venda de valores mobiliários no mercado de capitais). O mercado de capitais é o local onde ocorre a negociação de valores mobiliários das sociedades anônimas de capital aberto.

Vamos Exercitar?

Chegamos ao final desta aula enriquecedora e repleta de informações cruciais para a compreensão do universo das sociedades empresariais. A partir dessas informações, você já tem condições para responder as perguntas que foram propostas no início da aula, não é mesmo?

A distinção fundamental entre sociedades simples e sociedades empresárias reside nos objetivos e na natureza das atividades econômicas. Sociedades simples buscam objetivos não comerciais, enquanto sociedades empresárias têm o propósito explícito de realizar atividades econômicas organizadas visando à produção ou à circulação de produtos ou serviços.

O princípio da limitação da responsabilidade pretende incentivar o investimento ao proteger os bens pessoais dos sócios, limitando a responsabilidade ao capital que investiram na empresa. Isso reduz o risco pessoal dos sócios e promove o empreendedorismo e a atração de investidores.

O ato constitutivo é crucial e pode ser realizado por contrato social ou estatuto social, dependendo do tipo de sociedade. O contrato social é utilizado por sociedades regidas pelo Código Civil, enquanto o estatuto social é adotado por cooperativas, sociedades por ações, e entidades sem fins lucrativos, regulamentadas pela Lei nº 6.404/1976. Ambos definem as normas e as diretrizes para o funcionamento da sociedade. E é a partir do registro do ato constitutivo no órgão competente que a sociedade empresária adquire personalidade jurídica.

Por falar em personalidade jurídica, sua desconsideração ocorre em casos de abuso da personalidade jurídica, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Isso permite responsabilizar sócios por dívidas da empresa. A aplicação é excepcional e requer evidências do desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Veja quanto conteúdo interessante e importante você estudou nesta aula! Lembre-se de que o aprendizado vai além da sala de aula; ele se manifesta na capacidade de aplicar esses conceitos em situações do mundo real.

Até mais!

Saiba Mais

O artigo adiante discute como cada empresa se molda a um tipo societário específico e como a desconsideração da personalidade jurídica não implica anulação da sociedade.

LIMA JÚNIOR, F. R.; STEFANONI, L. R. R. Os Tipos Societários e a Desconsideração da Personalidade Jurídica. Revista eletrônica multidisciplinar da UNIFACEAR, [s. l.], v. 2, ano 7, p. 1-15, ago. 2018.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002.

CAMPINHO, S. Curso de direito comercial: direito de empresa. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

FERNANDEZ, J. A. da C. G. A caracterização da atividade empresária: identificação dos elementos de empresa sob a ótica sistêmica. Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESMESC), [s. l.], v. 17, n. 23, p. 259-283, 2010. Disponível em: https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/11/22. Acesso em: 6 nov. 2023.

LIMA JÚNIOR, F. R.; STEFANONI, L. R. R. Os Tipos Societários e a Desconsideração da Personalidade Jurídica. Revista eletrônica multidisciplinar da UNIFACEAR, [s. l.], v. 2, ano 7, p. 1-15, ago. 2018. Disponível em: https://revista.facear.edu.br/artigo/download/$/os-tipos-societarios-e-a-desconsideracao-da-personalidade-juridica. Acesso em: 6 nov. 2023.

MAGALHÃES, G. Direito empresarial facilitado. 2. ed. Rio de Janeiro: Método, 2022.

SANCHEZ, A. Direito empresarial sistematizado. São Paulo: Método, 2018.

VENOSA, S. de S.; RODRIGUES, C. Direito empresarial. 11. ed. Barueri: Atlas, 2023.

VIDO, Elisabete. Curso de Direito Empresarial. 10. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

Aula 3

Falência E Recuperação Judicial Da Empresa

Falência e recuperação judicial da empresa

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante! É com grande entusiasmo que iniciamos esta aula, em que exploraremos temas cruciais do âmbito do direito empresarial: recuperação judicial, extrajudicial e falência. Nosso foco será na recém-aprovada Lei nº 14.112 de 2020, que visa corrigir deficiências da legislação anterior.

Ao mergulharmos nesses tópicos, notaremos que a problematização central reside em como essas mudanças impactam o cenário econômico, especialmente em um contexto pós-pandemia de Covid-19, no qual a expectativa é de aumento nos pedidos de recuperação judicial e falências. Fique atento aos detalhes, estudante, pois discutiremos como essas alterações podem influenciar as estratégias de empresas e credores diante de crises financeiras.

Para o desenvolvimento de nossas reflexões, considere as seguintes questões: como as mudanças introduzidas pela nova lei de recuperação judicial e falência (Lei nº 14.112/2020) impactam diretamente a capacidade de as empresas superarem crises financeiras? Como a recuperação extrajudicial se diferencia da recuperação judicial, e em que situações uma pode ser mais vantajosa que a outra para uma empresa em crise financeira? Qual é a ordem de preferência dos créditos na falência e por que é vital respeitar essa ordem?

Vamos explorar juntos esses conceitos e descobrir como a nova lei de recuperação judicial e falência pode modificar o cenário jurídico e empresarial no Brasil.

Boa aula!

Vamos Começar!

(Nova) lei de recuperação judicial e falência

A Lei nº 11.101/2005 regulamenta a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Como um dos seus princípios norteadores é a recuperação das empresas, a decretação de falência acaba sendo utilizada apenas em último caso.

Em 26 de março de 2021, foi aprovada a Lei nº 14.112 de 2020, conhecida como a nova lei de recuperação judicial e falência, que teve o objetivo principal de corrigir algumas deficiências da Lei nº 11.101/2005 introduzindo vários instrumentos processuais e materiais que aprimoram a recuperação judicial e o processo de falência de empresas.

Essa reforma tem como objetivo atualizar a legislação relacionada à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência, buscando modernizar esses processos e consolidar interpretações já adotadas pelos tribunais brasileiros. Ademais, pode-se dizer que a reforma ocorreu em um momento oportuno: quando a economia estava sendo afetada pela drástica redução da atividade econômica devido às medidas adotadas para conter a disseminação do coronavírus. Isso levou a uma expectativa de aumento no número de pedidos de recuperação judicial e falências nos anos de 2021 e 2022 (Hatanaka; Ricupero; Leal, 2021).

Dentre as várias alterações introduzidas pela legislação, merecem destaque os estímulos à concessão de crédito às empresas em processo de recuperação judicial (conhecido como DIP Financing), uma abordagem para a consolidação substancial; a flexibilização das regulamentações sobre a venda de ativos e o aprimoramento da proteção nesse contexto; a implementação de diretrizes para situações de insolvência de natureza transnacional; e a possibilidade de os credores apresentarem uma alternativa ao plano de recuperação judicial (Hatanaka; Ricupero; Leal, 2021).

Siga em Frente...

Recuperação judicial

A recuperação judicial envolve uma série de ações abrangendo aspectos econômico-financeiros, produtivos, organizacionais e jurídicos. Por meio dessas medidas, busca-se reestruturar e otimizar a capacidade produtiva de uma empresa, visando à obtenção de uma lucratividade sustentável. Isso possibilita a superação da situação de crise econômico-financeira enfrentada pelo empresário e, ao mesmo tempo, promove a manutenção da fonte de produção, a preservação dos postos de trabalho e a consideração dos interesses dos credores (Campinho, 2021).

No contexto processual, a recuperação judicial é uma medida judicial especializada, iniciada pelo devedor (empresário individual ou sociedade empresária) com o propósito de superar uma crise financeira, independentemente da existência de litígios prévios. O foco principal é desenvolver, aprovar e homologar um plano de recuperação, que pode resultar em um acordo entre as partes ou, em último caso, ser determinado pelos credores, desde que cumpridos os requisitos legais (Campinho, 2021).

De acordo com o art. 48 da Lei nº 11.101/2005:

Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial [...];

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei (Brasil, 2005, art. 48; Brasil, 2014, art. 48, inc. III).

É importante ressaltar que não são todos os créditos que autorizam o pedido de recuperação judicial. A esse respeito, o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 dispõe que “[…] estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” (Brasil, 2005, art. 49, caput). Isso significa que, na data da propositura de uma ação de recuperação judicial, todos os créditos existentes deverão integrar o plano de recuperação então proposto para a satisfação das dívidas.

Os créditos que podem fazer parte do plano de recuperação judicial são: crédito trabalhista e decorrente de acidente de trabalho; crédito com garantia real (contratos com garantia, como uma hipoteca, um penhor, quando se oferece um bem imóvel ou móvel como garantia de um empréstimo, por exemplo); crédito com privilégio especial e geral (descritos nos arts. 964 e 965 do Código Civil de 2002); crédito quirografário (contratos em geral, títulos de crédito em geral).

Os créditos que não podem fazer parte do plano de recuperação judicial são: o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário, baseado em um contrato que consta uma cláusula de alienação fiduciária, como contratos bancários em que a empresa oferece em troca do crédito um bem móvel ou imóvel em garantia; e o crédito tributário, que não se sujeita a nenhum tipo de concurso de credores, recuperação judicial ou falência, conforme previsão legal.

Importante Se a empresa é devedora de tributos, federais, estaduais ou municipais, o plano de recuperação judicial não poderá incluí-los a fim de estabelecer formas diferenciadas, outros prazos ou redução de encargos para o pagamento da dívida tributária. Esta, uma vez que expressa interesse público do Estado quanto à arrecadação, é tratada de outras maneiras, com previsão em legislações específicas. |

O empresário que busca reestruturar suas dívidas por meio da recuperação judicial deve protocolar uma petição inicial e atender aos critérios estabelecidos no art. 51 da Lei nº 11.101/2005. Esses requisitos incluem a descrição da situação financeira do devedor e os fatores que o conduziram à crise; a apresentação das demonstrações contábeis mais recentes; a lista de credores, entre outros.

A seguir está um resumo das fases do processo de recuperação judicial:

- Pedido de recuperação:

- A empresa demonstra enfrentar grave crise econômico-financeira.

- Os documentos comprobatórios, como atraso salarial, dívidas, etc., são apresentados.

- Análise e aprovação do pedido:

- O juiz analisa e aprova o pedido, nomeando um administrador judicial.

- As ações e as execuções são suspensas por 180 dias.

- Criação do plano de recuperação:

- A empresa apresenta um plano à Assembleia Geral de credores.

- O plano inclui detalhes de recuperação, viabilidade econômica, laudos financeiros e medidas para reorganização.

- Aprovação do plano:

- Se aprovado, o juiz autoriza a execução do plano.

- A rejeição pode levar à concessão de prazo para apresentação de novo plano ou à falência.

- Execução do plano:

- A empresa cumpre o plano, pagando dívidas e mantendo atividades sustentáveis.

- O administrador judicial realiza fiscalização durante 2 anos.

- Encerramento da recuperação:

- Cumpridas as obrigações, o juiz declara o encerramento por sentença.

- A empresa é liberada das restrições e pode retomar seu crescimento.

Com as modificações trazidas pela Lei nº 14.112 de 2020, os processos regidos pela Lei nº 11.101/2005 terão prioridade em sua tramitação, exceto em casos como habeas corpus e outras prioridades já definidas em leis especiais. Essa disposição beneficia tanto os credores quanto a empresa em recuperação ou falência.

Além disso, a Lei nº 11.101/2005 estipulava que o período de suspensão das execuções contra o devedor de 180 dias era imutável. Agora, a nova legislação permite a prorrogação desse prazo em uma única ocasião, desde que o devedor não tenha contribuído para a prorrogação.

A nova legislação também introduziu uma previsão expressa para a nomeação de um perito judicial, que deve realizar uma constatação prévia e apresentar um laudo no prazo máximo de cinco dias. Isso permite ao juiz verificar se os documentos exigidos na lei foram apresentados corretamente e se correspondem à situação real da empresa, sem avaliar a viabilidade dos negócios.

A nova legislação, ainda, permite que os credores apresentem um plano de recuperação judicial nos 30 dias após a rejeição do plano da empresa em recuperação ou ao término do período de suspensão sem aprovação do plano original.

Por fim, a nova legislação incluiu uma seção para estimular conciliações e mediações antes ou durante os processos de recuperação judicial. Isso pode resultar na suspensão de prazos, se as partes concordarem.

Recuperação extrajudicial

A recuperação extrajudicial é uma opção para a reestruturação de passivos envolvendo credores ou grupos de credores particulares. É aplicada a empresas que estejam enfrentando crises consideradas não graves. Seu propósito é resolver questões específicas, porém essenciais, que garantam a continuidade de suas operações (Bullamah; Schneider, 2021).

A recuperação extrajudicial tem natureza contratual, por isso as partes envolvidas têm ampla liberdade para negociar soluções a fim de viabilizar a superação da crise. Dentro do plano de reestruturação, as partes podem ajustar as condições das obrigações a serem cumpridas.

É importante notar que a recuperação extrajudicial não se aplica necessariamente a todos os credores, porque os créditos de natureza tributária e aqueles decorrentes das relações comerciais, previstas nos §§ 3° e 4° do art. 49 e no art. 86 da lei não podem ser objeto de recuperação extrajudicial. Além disso, a sujeição dos créditos de natureza trabalhista e por acidentes de trabalho exige negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional (Bullamah; Schneider, 2021).

A lei de recuperação judicial e falência, em seu artigo 163, § 1º, permite a organização dos credores em categorias com base na natureza dos créditos que possuem, como os com direito real de garantia, os quirografários e os subordinados, ou de acordo com a natureza do crédito e as condições de pagamento similares. Dessa maneira, o devedor tem a capacidade de focar seus esforços em um grupo específico de credores, optando por aquelas categorias dispostas a participar da superação de sua crise financeira e a colaborar para que isso aconteça.

Isso elimina a necessidade de verificar e habilitar créditos, conduzir assembleias de credores, nomear um administrador judicial e, principalmente, evitar o envolvimento direto do Estado. Esse envolvimento estatal é especialmente solicitado para homologar o plano de recuperação extrajudicial, cujas condições e termos são previamente acordados entre a empresa devedora e os credores participantes.

A homologação do plano de recuperação extrajudicial poderá ser voluntária ou obrigatória. A voluntária consiste na adesão de todos os credores ao plano. Já a obrigatória consiste na extensão dos efeitos do plano aos credores que eventualmente não aderirem, mesmo que isso ocorra contra a vontade deles.

Quanto à homologação obrigatória, o art. 163 destaca que o devedor tem a opção de requerer a homologação de um plano de recuperação extrajudicial que vincule todos os credores abrangidos, desde que seja assinado por credores que representem uma porcentagem significativa dos créditos de cada categoria incluída no plano. A redação atual (após a Lei nº 14.112/2020) estipula que o plano deve ser assinado por credores que representem mais da metade dos créditos de cada categoria abrangida pelo plano de recuperação extrajudicial.

O § 3º do art. 163 estabelece que o devedor não pode solicitar a homologação de um plano extrajudicial se já houver um pedido de recuperação judicial pendente ou se tiver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano extrajudicial nos últimos dois anos. O § 4º destaca que o pedido de homologação do plano extrajudicial não impede direitos, ações ou execuções, nem impede que os credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial solicitem a falência do devedor. Já o § 5º enfatiza que, após a distribuição do pedido de homologação, os credores que aderiram ao plano não podem desistir sem o consentimento explícito dos demais signatários.

Conforme § 6º do artigo 163, o plano de recuperação homologado constitui título executivo judicial e somente produz efeitos depois de efetivamente homologado pelo juiz. Interessante destacar que as disposições atinentes à recuperação extrajudicial não implicam a impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e seus credores (Sanchez, 2018).

Falência

A falência, segundo Ricardo Negrão (2023), é um processo de execução coletiva que visa arrecadar o patrimônio de um empresário ou sociedade empresária falidos para pagamento dos credores. O processo inclui a administração dos bens, a verificação minuciosa dos créditos e a liquidação dos ativos. Crimes cometidos pelo devedor falido estão previstos na Lei nº 11.101/2005 e acarretam consequências sérias.

Quanto à autoria da ação de falência, ela pode ocorrer por autofalência, quando o próprio devedor confessa sua insolvência, ou por outros agentes, como cônjuge, herdeiros, acionistas ou qualquer credor. A Fazenda Pública não pode propor ação de falência contra o devedor com crédito tributário, pois conta com mecanismos próprios para cobrança.

Os réus da ação de falência incluem empresários individuais, sociedades empresárias e sociedades limitadas unipessoais. Algumas entidades, como empresas públicas, sociedades de economia mista e instituições financeiras, são excluídas total ou parcialmente do processo de falência.

O local para propor a ação de falência deve ser a Justiça Comum Estadual, no principal estabelecimento do devedor. A insolvência, base para a ação, pode ser confessada pelo devedor ou presumida em casos como não pagamento de dívidas significativas ou práticas evasivas.

Portanto, a situação que autoriza o ajuizamento da ação de falência é a insolvência, que pode ser de dois tipos: confessada (hipótese da autofalência) e presumida. São três hipóteses da insolvência presumida, descritas nos incisos de I a III do art. 94 da Lei nº 11.101/2005: a falência será decretada se o devedor não pagar, na data do vencimento, dívida acima de 40 salários-mínimos sem justificativa relevante; se não pagar nem apresentar bens suficientes dentro do prazo; ou se praticar atos no intuito de não deixar o seu patrimônio ser atingido (Negrão, 2023).

Após ajuizada a ação, o devedor tem dez dias para apresentar defesa. O juiz pode decretar a falência, mas o devedor pode evitar isso através do depósito elisivo. No caso de falência, o falido fica inabilitado para atividade empresarial até a sentença de reabilitação. A segunda fase do processo envolve a arrecadação e a venda dos bens para pagamento dos credores, seguindo uma ordem de preferência legal.

Na falência, a ordem de preferência dos créditos segue uma distinção entre créditos extraconcursais, surgidos durante o processo de falência, e créditos concursais, anteriores à decretação da falência e habilitados para satisfação. Os créditos extraconcursais têm prioridade e abrangem quantias referentes a leis específicas, valores entregues ao devedor em recuperação judicial, créditos em dinheiro sujeitos a restituição, remunerações do administrador judicial, entre outros. A ordem de preferência dos créditos concursais destaca-se pelos derivados da legislação trabalhista, pelos créditos com garantia real, pelos tributários, pelos quirografários, pelas multas contratuais, entre outros.

O respeito à ordem de pagamento é de fundamental importância, pois trata, sobretudo, de uma opção legislativa que prevê prioridades conforme a natureza e a importância e quanto ao momento de surgimento dos respectivos créditos. Se determinado credor for preterido ou excluído da estrita obediência da ordem legal de pagamento, poderá manifestar-se perante o Juízo da Falência, demonstrando o ocorrido e requerendo que seu crédito seja satisfeito de acordo com o comando legal.

Vamos Exercitar?

Estudante, nesta aula, exploramos a nova lei de recuperação judicial e falência, desvendando suas implicações cruciais para o cenário empresarial e jurídico brasileiro. Observamos como as mudanças buscam modernizar processos, estimular o crédito durante a recuperação e oferecer flexibilidade aos agentes envolvidos.

Agora, você já está apto a responder àquelas perguntas feitas no início da aula, não é mesmo? Vamos lá!

As alterações na legislação fornecem estímulos ao crédito durante a recuperação, flexibilizam as regulamentações sobre a venda de ativos e oferecem uma abordagem mais aberta para a participação dos credores no processo. Isso pode influenciar significativamente a forma como as empresas elaboram seus planos de recuperação e buscam apoio financeiro durante períodos turbulentos.

A recuperação extrajudicial é uma opção contratual que permite às empresas negociarem soluções diretamente com credores, enquanto a recuperação judicial é um processo judicial especializado. A escolha entre elas dependerá da gravidade da crise e da necessidade de envolvimento do Estado. A flexibilidade da recuperação extrajudicial pode ser vantajosa em certos contextos.

Na falência, os créditos seguem uma ordem de preferência entre extraconcursais e concursais. Extraconcursais têm prioridade e incluem valores previstos em leis específicas e remunerações do administrador judicial. Respeitar essa ordem é fundamental, pois reflete uma escolha legislativa baseada na natureza, na importância e no momento de surgimento dos créditos, garantindo um tratamento justo aos credores.

Tomara que você tenha aproveitado bastante esta aula! Até a próxima!

Saiba Mais

Diante do expressivo aumento nos pedidos de recuperação judicial, tornou-se imperativa uma reavaliação da legislação vigente para atender às demandas contemporâneas. Nesse sentido, o objetivo central do artigo é fornecer uma análise aprofundada das alterações implementadas na Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/05) por meio da Lei nº 14.112/2020. O prisma de análise visa entender como essas mudanças contribuem para modernizar as regras e aprimorar a eficiência nos processos de recuperação de empresas.

BRAMBILLA, A. B.; SILVA, B. L. A. da; SILVA, J. P. B. de C. Novidades da atualização da lei de falências e recuperação judicial – Dip financing, stay period, fresh start e cram down. ETIC – Encontro de Iniciação Científica, Presidente Prudente, v. 18, n. 18, 2022.

Referências Bibliográficas

BRAMBILLA, A. B.; SILVA, B. L. A. da; SILVA, J. P. B. de C. Novidades da atualização da lei de falências e recuperação judicial – Dip financing, stay period, fresh start e cram down. ETIC – Encontro de Iniciação Científica, Presidente Prudente, v. 18, n. 18, 2022. Disponível em: http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/9399/67651286. Acesso em: 6 nov. 2023.

BRASIL. Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014. Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nos 5.889, de 8 de junho de 1973, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 9.099, de 26 de setembro de 1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de novembro de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993; e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp147.htm#art5. Acesso em: 25 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 11.101/2005, de 9 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Brasília: Presidência da República, 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11101.htm. Acesso em: 25 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020. Altera as Leis nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 10.522, de 19 de julho de 2002, e 8.929, de 22 de agosto de 1994, para atualizar a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. Brasília: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14112.htm. Acesso em: 25 abr. 2024.

BULLAMAH, F. K.; SCHNEIDER, M. A. Inovações no Instituto da Recuperação Extrajudicial. In: MARTINS, A. C.; RICUPERO, M. S. G. (coord.). Nova lei de recuperação judicial. São Paulo: Almedina, 2021.

CAMPINHO, S. Plano de recuperação judicial: formação, aprovação e revisão. São Paulo: Expressa, 2021.

HATANAKA, A. S.; RICUPERO, M. S. G.; LEAL, R. P. G. A apresentação de plano de recuperação judicial alternativo pelos credores. In: MARTINS, A. C.; RICUPERO, M. S. G. (coord.). Nova lei de recuperação judicial. São Paulo: Almedina, 2021.

NEGRÃO, R. Manual de direito empresarial. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

Aula 4

Propriedade Industrial

Propriedade industrial

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Nesta aula, exploraremos os fundamentos legais que regulamentam as criações resultantes da inventividade humana e seu impacto nas atividades empresariais. Essa área, muitas vezes referida como marcas e patentes, desempenha um papel crucial no mundo dos negócios.

Antes de prosseguirmos, é essencial entender que a propriedade industrial é uma faceta específica da propriedade intelectual, abarcando o direito a algo imaterial e não tangível. Por isso, analisaremos os principais elementos da propriedade industrial, centrando-nos na Lei nº 9.279/1996, bússola que guia a proteção de patentes, desenhos industriais e marcas.

Ao longo da aula, confrontaremos as diferenças fundamentais entre propriedade industrial e propriedade autoral, destacando a natureza jurídica do registro. Além disso, exploraremos a proteção conferida pelo registro e pela patente, estudando as nuances que cercam essas duas formas cruciais de proteção.

Estudante, neste mundo dinâmico dos negócios, compreender o direito de propriedade industrial é essencial para a atuação profissional. Ao final desta aula, portanto, você não apenas terá conhecimento sólido sobre marcas, patentes e outros elementos, mas também perceberá como esses conceitos se entrelaçam no tecido do cotidiano empresarial.

Nosso ponto de partida são os seguintes questionamentos: qual é a principal diferença entre propriedade industrial e propriedade autoral, e como essas distinções se refletem na legislação? Qual é a diferença crucial entre registro de marca ou desenho industrial e a concessão de patente, e como esses processos protegem os direitos do proprietário? Como o sistema jurídico brasileiro combate a concorrência desleal no contexto da propriedade industrial? Como o trade dress é protegido no contexto do direito de propriedade industrial?

Embarque nessa jornada de aprendizado, pois a compreensão desses temas moldará não apenas seu conhecimento jurídico, mas também sua visão sobre a inovação e a concorrência no cenário empresarial.

Bons estudos!

Vamos Começar!

Direito de propriedade industrial

No âmbito do direito empresarial, o direito de propriedade industrial engloba a regulamentação das criações resultantes da inventividade humana que impactam as atividades empresariais. Essa área específica concentra-se na normatização legal relacionada a patentes, desenhos industriais e marcas, por isso é comumente chamada de marcas & patentes (Magalhães, 2022).

Nesta aula, serão abordados os principais elementos da propriedade industrial, a partir da legislação que a rege: a Lei nº 9.279/1996. Mas, antes de prosseguirmos, é crucial destacar que a propriedade industrial é uma forma específica da propriedade intelectual, que compreende o direito à propriedade de algo imaterial, intangível e não palpável.

Além da propriedade industrial, existe também a propriedade autoral como uma categoria distinta dentro da propriedade intelectual, de modo que se faz necessário ressaltar as diferenças fundamentais entre elas. A primeira diferença notável está na legislação regulatória. Enquanto a propriedade industrial é regida pela Lei nº 9.279/1996, a propriedade intelectual, em geral, é regulamentada pela Lei nº 9.610/1998, com exceção da proteção autoral para programas de computador, contemplada pela Lei nº 9.609/1998 (Magalhães, 2022).

A segunda diferença significativa está na natureza jurídica do registro. No contexto da propriedade industrial, o registro é de natureza constitutiva, o que significa que a propriedade sobre determinado bem da propriedade industrial só é assegurada por meio de um ato formal perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Em contraste, a proteção aos direitos autorais não depende de registro, sendo que o registro, para os direitos autorais, tem natureza declaratória (Magalhães, 2022).

Bens de propriedade industrial

A proteção à propriedade industrial encontra respaldo constitucional no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, que garante aos autores de inventos industriais um privilégio temporário para sua utilização, assim como proteção às criações industriais, propriedade de marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, considerando o interesse social e o desenvolvimento econômico do país.

Os bens de propriedade industrial abrangem invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca. Vamos analisar as características de cada um deles?

- Invenção: não há um conceito legal preciso para invenção, de maneira que são definidos apenas os requisitos necessários para a concessão da patente: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme estabelecido no art. 8º da Lei nº 9.279/1996. Em termos comuns, uma invenção é compreendida como um ato original resultante da atividade criativa humana.