A Construção do Conhecimento Científico

Aula 1

As Diferentes Formas de Conhecimento

As diferentes formas de conhecimento

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Você já refletiu sobre o que é o conhecimento? Por que e como sabemos o que sabemos? O que é possível conhecer? De acordo com o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis (2023), o conhecimento pode ser definido como o ato ou efeito de perceber/compreender por meio da razão e/ou da experimentação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tudo o que conhecemos é produto do nosso processo cognitivo (razão) ou vem daquilo que vivenciamos (experimentação). Assim, entendemos que o ato de conhecer é uma construção que se dá ao longo de nossas vidas.

Se o conhecimento é uma construção, ele se dá de diferentes maneiras e podemos identificar diferentes tipos de construções. Vamos elencar três delas: o senso comum (também chamado de conhecimento empírico/popular/vulgar), o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico. A partir disso, vamos refletir sobre a seguinte situação: Em uma sala de aula, três estudantes são desafiados pelo professor de Filosofia a responderem a três questões, que são recorrentes ao longo da história:

- De onde viemos?

- Para onde vamos após a morte?

- Por que estamos aqui?

Cada aluno, a partir da sua visão de mundo, adota uma postura diferente em relação às respostas. Lucas vê o mundo a partir do conhecimento religioso; Saulo interpreta as questões a partir do filosófico e, por fim, o último, Daniel, por meio do senso comum.

E você, como responderia tais questionamentos? Ao decorrer da aula você será capaz não apenas de entender como se dá a construção dos diversos tipos de conhecimentos, mas também de identificá-los a partir de suas particularidades. Bons estudos!

Vamos Começar!

De onde vem o nosso conhecimento? Esse é um questionamento que muitas vezes não nos fazemos, mas é importante para compreendermos as diferentes formas de interpretação dos fenômenos que nos cercam. Segundo Aranha e Martins (2003), ao falar sobre conhecimento, podemos fazer alusão ao ato de conhecer ou a aquilo que é produto do conhecimento. O ato de conhecer é pertinente à relação que se dá entre a consciência (aquele que busca conhecer) e o objeto (aquilo que vai ser conhecido). Por sua vez, o produto do conhecimento é resultado do ato de conhecer, sendo entendido como a soma dos saberes acumulados e recebidos. Esses saberes sofrem influências sociais, culturais, econômicas, políticas e históricas na sua constituição.

O ser humano é, por natureza, curioso e investigativo; sentimos a necessidade de conhecer. Esse conhecimento é algo dinâmico, ou seja, está em constante movimento e em constante transformação. A partir disso, é possível compreender que o conhecimento vem sendo construído ao longo da história, a partir de diferentes perspectivas, variando e se transformando de acordo com o tempo histórico e com as diferentes regiões do planeta. Isso quer dizer que a interpretação dos fatos e fenômenos que nos cercam também se transformam à medida que a sociedade se transforma.

Basta percebermos que muitos valores, regras, visões econômicas, sociais, políticas e culturais vigentes no nosso país na década de 1930, por exemplo, não são os mesmos que nos guiam na atualidade. Para compreendermos melhor, vamos pensar no direito ao voto, que para as mulheres se concretizou apenas em 1932 de maneira facultativa. Nas eleições de 1933, as mulheres puderam votar e ser votadas pela primeira vez, mas foi somente no ano de 1965 que o voto feminino foi equiparado ao voto dos homens, se transformando em um dever social (Tosi, 2023). Atualmente os partidos políticos têm inclusive cotas mínimas que devem ser reservadas para a candidatura de mulheres em cada pleito eleitoral.

Essa reflexão é importante, pois nos ajuda a compreender como as transformações na sociedade influenciam a nossa visão de mundo, a nossa interpretação da realidade e a maneira como construímos o nosso conhecimento a respeito das mais diversas questões, sejam elas sociais, culturais, econômicas, políticas, etc. Esse processo, como já vimos, é dinâmico, o que implica dizer que esse conhecimento está em constante transformação. Existem diferentes formas de interpretarmos a realidade que nos cerca, de chegarmos às respostas daquilo que nos inquieta. Desse modo, podemos classificar o conhecimento em diferentes tipos, a depender do tipo de resposta que damos a um determinado questionamento.

Siga em Frente...

Senso comum

Há quanto tempo os indivíduos usam ervas medicinais no tratamento de doenças? Há muitos séculos. Você provavelmente já ouviu sobre como o chá de boldo ajuda a melhorar a ressaca ou que, para melhorar o sono, chá de camomila é “tiro e queda”. E que o açúcar cristal pode ser utilizado na cicatrização de ferimentos, você sabia? Essas soluções, que parecem simples e naturais, fazem parte da construção dos saberes de determinado grupo; compõem a sua cultura, são transmitidas geração após geração, na maioria das vezes sem questionamento. É o que chamamos de sabedoria popular, conhecimento empírico ou senso comum.

Atualmente, há pesquisas científicas que indicam a eficácia bactericida e cicatrizante do açúcar cristal; outras mostram como o boldo tem efeito sobre a vesícula biliar e aumenta as secreções gástricas; encontram-se, ainda, estudos que revelam as funções calmante, relaxante e ansiolítica presentes nos compostos da camomila. Mas as questões citadas anteriormente são de cunho científico e não fazem parte da construção do senso comum. Na maioria das vezes, as pessoas apenas conhecem os benefícios do uso das plantas, por exemplo, algo que é fundamentado na percepção sensorial e na tradição, limitando-se a informações sobre o seu uso (Köche, 2011).

Aranha e Martins (2003, p. 60) definem o senso comum como o “conhecimento adquirido por tradição, herdado dos antepassados e ao qual acrescentamos os resultados da experiência vivida na coletividade a que pertencemos”. É, portanto, um conhecimento adquirido por meio de vivências construídas no dia a dia e que se dá pela relação e interação contínua com o meio ambiente e/ou meio social em que estamos inseridos. Assim, é um corpo de ideias e valores por meio das quais interpretamos a realidade e buscamos as respostas para os nossos questionamentos e para as nossas ações.

O senso comum é um conhecimento que não requer nenhum tipo de exercício crítico, pois está ligado às vivências pessoais e ao interesse prático; também não envolve nenhum tipo de verificação experimental para tomar algo como verdade. Ele é considerado como passivo, ingênuo e dotado de subjetividade, pois contenta-se com explicações superficiais e imediatas; mistura-se com crenças e preconceitos; muitas vezes é permeado por incoerências e se mostra resistente a mudanças. A revisão e a crítica dos princípios que norteiam o senso comum, segundo Bunge (1969, p. 20), ocorrem apenas quando “evidências espontâneas proporcionam uma correção da interpretação anterior”.

Mas, atenção! Mesmo sendo consolidado como convicção, cultura ou tradição, precisamos nos atentar para as características negativas desse conhecimento, como a produção de sentenças, injustiças e opiniões preconceituosas que são produzidas pelo senso comum e ganham espaço na sociedade. Questões ligadas à xenofobia, ao racismo, à misoginia, à homofobia, etc., estão assentadas em crenças infundadas e retrógradas que contribuem para a perpetuação do ódio e da exclusão ao diferente (Gallo, 2016).

Conhecimento religioso

Se você professa alguma fé, é possível que você já tenha ouvido dizer que a fé é um mistério, é uma dádiva. Nosso intuito aqui é refletir sobre como esse conhecimento se constrói, e não sobre uma crença especificamente. Dessa forma, o conhecimento religioso (ou teológico) pode se enriquecer do conhecimento empírico, especialmente das tradições culturais e religiosas cultivadas ao longo do tempo. Por exemplo, na preservação dos mitos gregos de que os deuses reinavam nos céus, apropriada pelas religiões politeístas.

A religião pode ser considerada uma forma de explicar a relação dos indivíduos com a natureza, com os acontecimentos cotidianos e o sentido da vida, ou seja, é uma visão de mundo que tem respostas próprias para as questões que nos cercam. Assim, existe a crença de que tudo à nossa volta acontece pela vontade de energias/entidades superiores/sobrenaturais (Aranha; Martins, 2003). Podemos compreender então que a fé religiosa é a responsável por sustentar o conhecimento religioso.

É fato que existem diferentes crenças religiosas ao redor do mundo. Isto posto, compreendemos que as diferentes crenças possuem os seus próprios elementos, rituais, códigos de conduta que os regem; por exemplo: o cristianismo, o judaísmo, as religiões de matriz africana, etc. Por outro lado, o que elas têm em comum é que são centradas na fé, se baseiam em verdades reveladas por Deus ou pelas divindades que cultuam. Por isso, as religiões são consideradas dogmáticas, por se basearem em verdades, fundamentos que não podem ser discutidos ou contestados (Gallo, 2016).

Esse tipo de conhecimento requer um elemento-chave para alcançá-lo, ao menos da forma como defenderam diversos pensadores da Idade Média, como Santo Agostinho, que é a iluminação religiosa como método para conhecer a verdade ou a Deus. Assim, suas evidências não são verificadas, não há preocupação com a racionalização e nem necessidade de comprovação para que algo seja aceito como verdade, muitas vezes como verdade absoluta. Por ser valorativo, o conhecimento religioso também pode ser carregado de preconceitos e noções pré-estabelecidas sobre diversas questões; por isso, devemos nos atentar a tais quesitos.

Conhecimento filosófico

“Só sei que nada sei!” Essa talvez seja a frase mais conhecida do filósofo grego Sócrates, que viveu entre 470 e 399 a.C. Mas há quem diga que a frase de Sócrates não foi exatamente essa, criando toda uma discussão a respeito do assunto. Fato é que a frase nos leva a um dos pilares da Filosofia: o pensamento crítico e reflexivo. Pensar de uma maneira crítica e reflexiva nos permite interpretar a realidade em que estamos inseridos, buscando por respostas que não estão prontas, que não se configuram como verdades absolutas. Assim, permite-nos buscar possíveis relações de causa e efeito entre os fenômenos e, a partir de escolhas mais racionais, ressignificar a realidade em que estamos inseridos. Portanto, podemos compreender que a Filosofia e o conhecimento filosófico se estruturam a partir da razão (Aranha; Martins, 2003).

O conhecimento filosófico é amplo, abarcando diversos posicionamentos ao longo da história da filosofia, especialmente o empírico e o racionalista. Vamos nos aprofundar no empirismo e no racionalismo na próxima aula, mas, basicamente, os filósofos empiristas entendiam que nossos conhecimentos vinham da experiência, de tudo aquilo que vivemos. Já os racionalistas defendiam que temos ideias inatas, nascemos com elas, portanto, adquirimos conhecimento por meio da razão. Esse embate epistemológico persistiu até a Idade Média e até mesmo atualmente. Há diferentes olhares e diferentes interpretações a respeito de um mesmo fenômeno (Gallo, 2016).

Assim como o senso comum e o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico se constituiu como uma visão de mundo a respeito de tudo o que nos cerca, estando fundamentado na lógica, na argumentação, na construção e na definição de conceitos. “Os conceitos não estão prontos e acabados, mas estão sempre sendo criados e recriados, dependendo dos problemas enfrentados a cada momento” (Gallo, 2016, p. 13). Desse modo, a filosofia é de suma importância para nós, uma vez que nos auxilia na compreensão da nossa existência, na reflexão sobre nossos valores e posicionamentos frente às mais diversas situações.

Podemos entender que, em muitos momentos, a filosofia mantém com o conhecimento religioso ou com o senso comum uma relação conflituosa, uma vez que ela vai questionar as respostas prontas e as verdades absolutas por eles apresentadas. Por outro lado, o conhecimento filosófico apresenta maior afinidade com perspectivas mais abertas de conhecimento, como o científico, por exemplo, em que o questionamento e a correção são possíveis. Assim, é possível entender que o conhecimento filosófico possui uma relação de absorção com o conhecimento científico, contribuindo para o fornecimento de um tratamento conceitual adequado e o levantamento de problemas sobre a realidade.

Vamos Exercitar?

Você se lembra dos três alunos que foram questionados pelo professor de Filosofia sobre três pontos específicos? Agora que já compreendemos as características do senso comum, do conhecimento religioso e do conhecimento filosófico, é hora de pensar como esses alunos podem ter respondido aos seguintes questionamentos:

- De onde viemos?

- Para onde vamos após a morte?

- Por que estamos aqui?

Cada aluno, a partir da sua visão de mundo, adotou uma postura diferente em relação às respostas. Lucas, que vê o mundo a partir do conhecimento religioso ligado ao cristianismo, atribuiu nossa origem à criação divina, entendendo que o nosso maior propósito no mundo é servir a Deus; também respondeu que, após a morte, vamos para o paraíso ou o inferno, dependendo de como agimos durante nossas vidas. Saulo interpreta as questões a partir do ponto de vista filosófico; assim, ele levantou outros questionamentos, por exemplo, sobre os conceitos de morte e vida, o conceito de origem e evolução, para refletir sobre as questões propostas.

Por fim, Daniel, por meio do senso comum, respondeu que depende do contexto. Um indiano, provavelmente, responderia com base em suas crenças culturais regionais, manifestando explicações de caráter hinduísta. Nesse sentido, como foi explicado no texto, o conhecimento popular absorve aspectos de outros conhecimentos que são incorporados fortemente pela cultura.

Saiba Mais

- Para conhecer mais sobre os diferentes tipos de conhecimento e a relação de constituição entre eles, leia o artigo “Ciência, senso comum e revoluções científicas: ressonâncias e paradoxos”, de Marivalde Moacir Francelin.

FRANCELIN, Marivalde Moacir. Ciência, senso comum e revoluções científicas: ressonâncias e paradoxos. Ciência da Informação, Brasília, v. 33, n. 3, p. 26-34, dez. 2004. - Vamos falar de fé e respeito? Você sabia que o número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou 106% em apenas um ano? Embora a liberdade religiosa seja assegurada pela Constituição, os números apontam para a necessidade de uma mudança cultural; para isso, é necessário muito diálogo. Como podemos trabalhar a favor da liberdade religiosa?

Para se aprofundar nessas questões, ouça o episódio “Jesus e Exu: Diálogos possíveis” do podcast Mamilos. Nesse episódio, há dois convidados. Um deles é Claudia Alexandre, mestre e doutora em Ciências da Religião; ela também é egbomi de Oxum e pesquisadora do carnaval e das religiosidades de matriz africana. O outro é Leandro Rodrigues, pastor e teólogo, presidente da Igreja Habitar, Líder do Colegiado de Pastores e do Conselho Eclesiástico. - Saber mais a respeito do conhecimento filosófico é fundamental para conseguirmos refletir a respeito de questões pertinentes ao nosso cotidiano. Vamos adentrar nesse caminho lendo o capítulo a seguir, do livro: Filosofia: Textos Fundamentais Comentados. Bons estudos!

BAKER, Ann. O que é filosofia? In: BONJOUR, Laurence; BAKER, Ann. Filosofia: Textos fundamentais comentados. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. cap. 1. p. 21-39.

Referências Bibliográficas

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 2003.

BUNGE, Mario. La investigación científica. Barcelona: Colección Convivium, Ariel, 1969.

CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2014.

GALLO, Silvio. Filosofia: experiência do pensamento. 2ª ed. São Paulo: Scipione, 2016.

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. Petrópolis: Vozes, 2011.

MICHAELIS. Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2023. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/. Acesso em: 8 out. 2023.

TOSI, Marcela. Voto feminino: a história do voto das mulheres. 2023. Disponível em: https://www.politize.com.br/conquista-do-direito-ao-voto-feminino/. Acesso em: 10 out. 2023.

Aula 2

A Racionalização do Conhecimento no Mundo Moderno

A racionalização do conhecimento no mundo moderno

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Ponto de Partida

Olá, estudante!

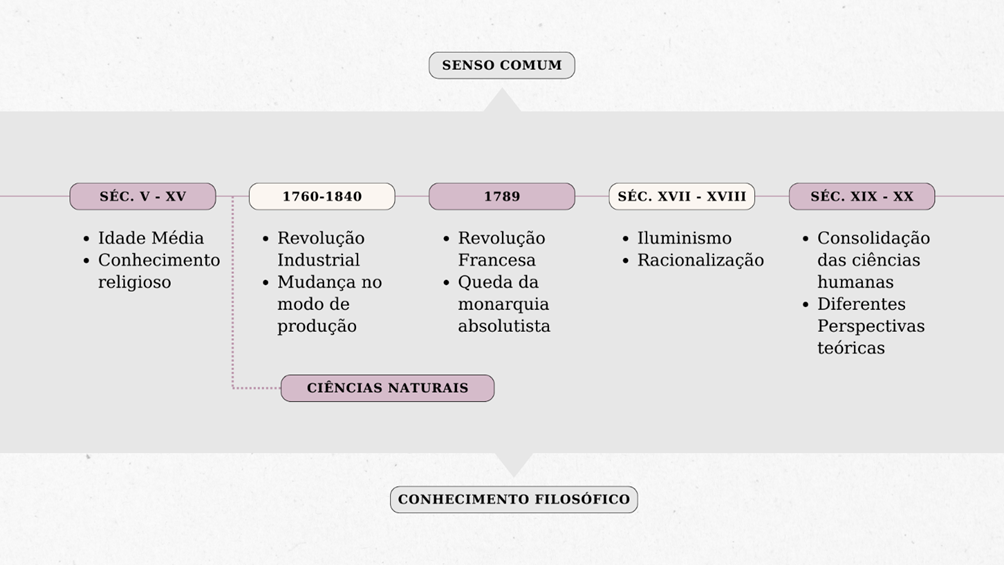

A transição da Idade Média para a Idade Moderna foi um período marcado por muitos conflitos e profundas transformações sociais. As Revoluções Burguesas (Revolução Industrial e Revolução Francesa) e o Iluminismo impulsionaram essas transformações, que nos influenciam até os dias atuais. Mas você pode estar se perguntando: por que estamos falando sobre as Revoluções Burguesas em uma disciplina de Pensamento Científico? A resposta é simples: para compreendermos a constituição do pensamento científico e as novas formas de interpretação da vida humana, precisamos olhar para esse processo que ocasiona mudanças econômicas, sociais, políticas e até mesmo culturais na sociedade ocidental. Assim, vamos buscar responder aos seguintes questionamentos:

- Quais fatores impactaram de maneira decisiva a transição da Idade Média para a Idade Moderna?

- Quais foram as mudanças decorrentes dessa transição?

- Como a maneira de interpretar o mundo se modificou?

Com o desenvolvimento da aula, você será capaz de entender a transição do pensamento que vigorava na Idade Média para o pensamento Moderno, a oposição entre o pensamento racionalista e o pensamento empirista e como as Ciências Humanas foram ganhando espaço na sociedade e na interpretação dos fenômenos. É hora de aprofundar nossos conhecimentos! Bons estudos!

Vamos Começar!

A transição da Idade Média para a Idade Moderna marcou também a mudança do modo de produção feudal para o capitalista. Foram diversos os fatores que determinaram a queda do feudalismo e a ascensão do capitalismo; vamos observar alguns deles no Quadro 1 a seguir:

QUEDA DO FEUDALISMO | ASCENSÃO DO CAPITALISMO |

Renascimento (séc. XIV – XVI): movimento cultural que trouxe a valorização da razão, da educação e a busca do conhecimento. Reforma protestante: contesta os valores da Igreja Católica, que perde poder. Exploração do trabalho: múltiplos impostos pagos pela população que passava fome e sofria com as guerras e mudanças climáticas. Êxodo rural: as pessoas migraram dos campos para as cidades buscando melhores condições de vida.

| Crescimento comercial e urbano: expansão das rotas comerciais e crescimento das cidades; desenvolvimento de uma economia monetária. Surgimento do trabalho assalariado: no sistema feudal, o trabalho era servil. Surgimento e ascensão da burguesia: pequenos comerciantes que foram adquirindo poder econômico. Revoluções Burguesas: Revolução Industrial e Revolução Francesa. Iluminismo.

|

Quadro 1 | Fatores determinantes na queda do feudalismo e ascensão do capitalismo. Fonte: elaborado pela autora.

Esses são apenas alguns dos fatores envolvidos nesse movimento de transição, e é importante lembrar que o processo foi gradual e aconteceu em momentos diferentes nas diferentes regiões do planeta. Vamos olhar de maneira mais específica para as Revoluções Burguesas, começando pela Revolução Industrial (1760-1840), que teve início na Inglaterra. O sistema de produção que era predominantemente agrário e artesanal passou para a manufatura e a maquinaria, o que aumentou a eficácia da produção e reduziu os custos. Consequentemente, surgiram grandes indústrias e o trabalho em massa; o relógio é que passou a ditar o ritmo e o tempo do trabalho. Assim, podemos entender que a Revolução Industrial modifica as relações no modo de produção da sociedade (Giddens, 2005).

A queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, uma fortaleza que era símbolo da monarquia e do autoritarismo da época, marca o início da Revolução Francesa. A população, insatisfeita com as condições sociais, econômicas e com o regime monárquico, e impulsionada pela burguesia que detinha o poder econômico, mas não o político, fez a Revolução. É importante ressaltar que os ideais iluministas influenciaram de maneira decisiva o movimento revolucionário. De maneira geral, a proposta era a universalização dos direitos e liberdades individuais, e a abolição da monarquia absolutista. Dessa forma, a Revolução Francesa modifica as relações políticas e sociais que eram praticadas na sociedade (Fuini, 2022).

Nesse processo, a perspectiva iluminista é fundamental, com suas ideias transformadoras do entendimento da sociedade. Na Idade Média, a Igreja Católica exerceu forte influência no âmbito político, participando das decisões; no âmbito econômico, recebendo parte dos impostos arrecadados; e no âmbito social, determinando as regras de conduta moral. Assim, a maneira de interpretar o mundo era teocêntrica, ou seja, Deus estava no centro de todas as explicações e de todo o conhecimento disponível e permitido na sociedade (Giddens, 2005).

O pensamento iluminista mudou essa maneira de entendimento, valorizando a razão, o questionamento, a investigação e a experiência como formas para obter conhecimento. Ocorreu então um deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo, em que o ser humano se encontra no centro das explicações e da busca pelo conhecimento. Os privilégios da nobreza e do clero passaram a ser questionados, a Igreja Católica foi alvo de profundas críticas pela maneira como se posicionava na sociedade e houve a defesa da liberdade política e econômica e da igualdade de todos perante as leis. O século XVIII ficou conhecido como Século das Luzes devido a tais mudanças (Gallo, 2016).

Siga em Frente...

Diferentes pensamentos na modernidade

Agora que já conhecemos a conjuntura em que se deu a transição da Idade Média para a Idade Moderna, podemos avançar e compreender que, no contexto de tais transformações. surgiram também diferentes olhares, diferentes maneiras de interpretar o conhecimento. Além das revoluções de cunho social, econômico e político, a sociedade passava também por uma revolução científica, em que se buscavam novas formas de conhecer. Surge então a questão do método para os diversos teóricos, que “centralizava as atenções não apenas no conhecimento do ser (metafísica), mas sobretudo no problema do conhecimento” (Aranha; Martins, 2003, p. 130).

Nesse sentido, vamos refletir a respeito dos teóricos racionalistas e empiristas. Antes de nos aprofundarmos, precisamos compreender que o intuito de todos eles era interpretar os fenômenos que os cercavam, buscando compreender como adquirimos conhecimento e postulando teorias para compreender a realidade.

O pensamento racionalista

O racionalismo é uma abordagem filosófica que enfatiza o papel da razão e do pensamento lógico na aquisição de conhecimento. Os teóricos racionalistas argumentam que existem verdades que podem ser conhecidas independentemente da experiência sensorial. Assim, a origem do conhecimento está na razão e no fato de termos ideias inatas, ou seja, que já nascem com o ser humano. Sob essa ótica, os conhecimentos matemáticos são certos, seguros, incontestáveis e não mudam; portanto, podem servir de base para a solidez epistemológica (Aranha; Martins; 2003).

“Penso, logo existo!” Essa é a famosa máxima de René Descartes (1596-1650), que é considerado o pai da filosofia moderna. Descartes buscou encontrar respostas verdadeiras que não pudessem ser postas em dúvida, por isso criou o método cartesiano. O autor conciliou um aspecto importante para o desenvolvimento de suas obras e do seu método, o chamado ceticismo metodológico. O ceticismo metodológico é a posição que nos permite duvidar de certas conjecturas ou hipóteses que não foram submetidas à prova. Essa posição é basicamente uma dúvida razoável, nunca absoluta, na falta de boas evidências. Em resumo, essa é a posição que norteia toda a atividade científica ainda hoje (Gallo, 2016).

Ao desenvolver um método que permita o acesso ao conhecimento verdadeiro, Descartes cria quatro regras para o seu uso:

- Só considerar verdadeiro aquilo que for claro, evidente e distinto por si.

- Fazer uma análise minuciosa daquilo que nos causa dúvidas.

- Síntese.

- Revisão.

Assim, buscam-se encontrar as certezas, chegar à verdade. Descartes se contrapõe aos empiristas, pois, na sua perspectiva, todos nós estamos sujeitos, de algum modo e em algum momento, a sermos enganados pelos sentidos. Conclui-se, então, que, se os sentidos nos enganarem uma única vez que seja, já seria motivo suficiente para não fundamentar a verdade sobre eles.

O pensamento empirista

O conhecimento empírico pressupõe que os fenômenos podem ser conhecidos com base na observação e nas experiências sensíveis do sujeito. Parte-se do entendimento de que aquilo que a experiência nos mostra repetidas vezes nos dá a confiança de que continuará sempre se repetindo; ou seja, os resultados colhidos serão sempre os mesmos. A partir desse entendimento, uma demonstração de que não existem ideias inatas, tampouco princípios morais inatos, se dá pela existência de uma pluralidade significativa de culturas, costumes e valores diferentes.

John Locke (1632-1704) é considerado o fundador do empirismo moderno, entendendo que o nosso conhecimento se dá por meio dos nossos sentidos. Ele criticou a doutrina de que temos ideias inatas, pois, se fosse assim, as crianças já as teriam. O seu entendimento é o de que possuímos capacidades inatas como o raciocínio e a percepção, que são fundamentais para a explicação da compreensão humana (Gallo, 2016).

Dessa forma, Locke entendia a mente humana como uma “tábula rasa” (folha em branco) no nascimento, que vai sendo preenchida com o conhecimento que é adquirido por meio da observação e das experiências sensoriais de cada um. Ele se sentiu desafiado a descobrir o que podemos conhecer e acabou concluindo que podemos conhecer aquilo que os nossos sentidos nos permitem, pois, se algo nunca foi visto, nem ouvido, nem cheirado, e assim por diante, esse algo não nos é, e nem poderá ser conhecido (Aranha; Martins, 2003).

Ciências Naturais e Ciências Humanas

A partir do que estudamos até aqui, conseguimos perceber como a modernidade trouxe um aspecto de racionalização para a vida humana. No âmbito econômico, ela se materializou na consolidação do capitalismo nas técnicas racionais de contabilidade e de administração, e na forma de trabalho livre assalariado. No quesito político, houve a substituição da autoridade centralizada medieval pelo Estado Moderno. A racionalização cultural fundamentou o desencantamento do mundo, ou seja, o mundo moderno só poderia ser entendido pela razão e pela ciência, sem necessitar de mitos, temores e superstições (Giddens, 2005).

Foi nesse contexto que as Ciências Humanas emergiram, frutos desse processo histórico, com o intuito de explicar e compreender essa nova ordem social. As ideias de progresso, racionalismo e domínio do homem sobre a natureza exerceram forte influência sobre a mentalidade da época. O conhecimento científico também ganha corpo e se expande a partir da evolução do modo de produção capitalista, já que não havia mais a limitação imposta pela igreja em relação àquilo que era ou não permitido conhecer.

Diante de tal cenário, as Ciências Naturais, que já estavam estabelecidas e tinham prestígio e reconhecimento na sociedade, eram consideradas o único meio possível para se chegar ao conhecimento, sendo seu método de análise dos fatos e fenômenos o único válido, “devendo, portanto, ser estendido a todos os campos da indagação e atividade humanas” (Aranha; Martins, 2003, p. 140). De maneira geral, é possível admitir que as Ciências Naturais se concentram em observações pertinentes ao mundo físico e natural, se apoiando em experimentos controlados e observações quantitativas.

As Ciências Humanas, ao emergirem no século XIX, precisavam ganhar espaço e prestígio, mostrando que também poderiam produzir conhecimentos confiáveis assim como os produzidos pelas Ciências da Natureza. As humanidades centram seus estudos na sociedade, na cultura, no comportamento humano, na linguagem, na história, na psicologia e em muitos outros aspectos que estejam relacionados à experiência humana. Assim, as observações podem ser de cunho qualitativo (mas não excluindo as de cunho quantitativo); e as análises, mais subjetivas.

Entretanto, num primeiro momento, até a sua consolidação, as Ciências Humanas se valeram dos métodos e das técnicas de pesquisa das Ciências Naturais para a realização das primeiras pesquisas. Com o tempo, esse cenário foi se modificando e novos métodos e técnicas, pertinentes a cada área específica foram sendo desenvolvidos. Mas essa é uma conversa para outro momento!

Vamos Exercitar?

Você se lembra dos nossos questionamentos iniciais? Agora que já compreendemos a conjuntura de ascensão da Modernidade e seus desdobramentos, é hora de responder:

- Quais fatores impactaram de maneira decisiva a transição da Idade Média para a Idade Moderna?

- Quais foram as mudanças decorrentes dessa transição?

- Como a maneira de interpretar o mundo se modificou?

Para respondermos de maneira correta a todas as questões, precisamos nos lembrar de todo o contexto econômico, social e político que envolveu tais questões. A transição da Idade Média para Idade Moderna marcou também a queda do sistema feudal e a ascensão do sistema capitalista. É importante nos lembrarmos das Revoluções Burguesas (Revolução Industrial e Revolução Francesa) influenciadas pelos ideais iluministas.

Esses ideais trouxeram uma nova maneira de interpretar o mundo, deslocando a perspectiva teocêntrica para a perspectiva antropocêntrica. Elas proporcionaram uma racionalização dos conhecimentos, deixando de lado explicações atreladas a questões supersticiosas e fantasiosas. As mudanças foram profundas em todos os setores da sociedade, desde a maneira como o trabalho passou a ser organizado, nas relações entre patrões empregados, nas relações políticas, culturais, etc.

Saiba Mais

- Vamos aprofundar nosso conhecimento a respeito da consolidação do capitalismo como sistema econômico e social vigente. Essa compreensão é importante para que possamos entender a estruturação da sociedade a partir de então. Para isso, assista ao filme Tempos Modernos, um clássico de Charles Chaplin que retrata a vida urbana nos Estados Unidos nos anos 1930. O filme retrata a vida na sociedade industrial, criticando a alienação do operário nesse meio de produção, a modernidade e o capitalismo crescente.

- Compreender sobre os teóricos racionalistas e empiristas é fundamental para, posteriormente entender a organização e o desenvolvimento da ciência. Para isso, saiba mais sobre o tema a partir das leituras a seguir.

- LOURENÇO, Vitor Hugo. René Descartes e o cogito. In: LOURENÇO, Vitor Hugo. Construção do pensamento filosófico na modernidade. Curitiba: Intersaberes, 2019. Cap. 3. p. 108-114.

- LOURENÇO, Vitor Hugo. John Locke e Ensaio sobre o entendimento humano. In: LOURENÇO, Vitor Hugo. Construção do pensamento filosófico na modernidade. Curitiba: Intersaberes, 2019. Cap. 4. p. 145-150. - A Igreja Católica, principalmente durante a Idade Média, exerceu forte influência na sociedade ocidental. Ela determinava inclusive aquilo que poderia ou não ser conhecido pelas pessoas, pois, assim, ela poderia manter o seu domínio. Para se aprofundar nesse assunto, assista ao filme O nome da eosa, roteiro de Andrew Birkin e Gérard Brach. O filme mostra a história do monge franciscano William de Baskerville (Sean Connery) e Adso von Melk (Christian Slater), que chegam a um mosteiro no norte da Itália em 1327. Eles vão participar de um conclave que vai decidir se a Igreja vai doar parte de suas riquezas, mas a história muda quando uma série de assassinatos começa a acontecer e William decide investigá-los, contrariando os coordenadores do mosteiro.

Referências Bibliográficas

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 2003.

BRESCIANI, Maria Stella Martins. Londres e Paris no século XIX: o espetáculo da pobreza. São Paulo: Editora Brasiliense, 2004.

CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2014

FUINI, Pedro. Queda da Bastilha. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.fflch.usp.br/34302. Acesso em: 12 out. 2023.

GALLO, Silvio. Filosofia: experiência do pensamento. 2ª ed. São Paulo: Scipione, 2016.

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

Aula 3

A Epistemologia do Conhecimento Científico

A epistemologia do conhecimento científico

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Vamos caminhar para a compreensão da consolidação do conhecimento científico como aquele utilizado para explicar a organização da sociedade após as Revoluções Burguesas. A ciência, assim como os demais tipos de conhecimento (senso comum, religioso e filosófico) busca chegar à verdade por meio da investigação daqueles aspectos que mereçam ser compreendidos ou interpretados. Dessa forma, o conhecimento científico tem como objeto de estudo os fenômenos naturais e os sociais, olhando para as particularidades de cada um e tendo teorias específicas para explicá-los. E por que essa divisão é necessária? Devido ao fato de que cada objeto de estudo requer uma forma específica de abordagem e interpretação.

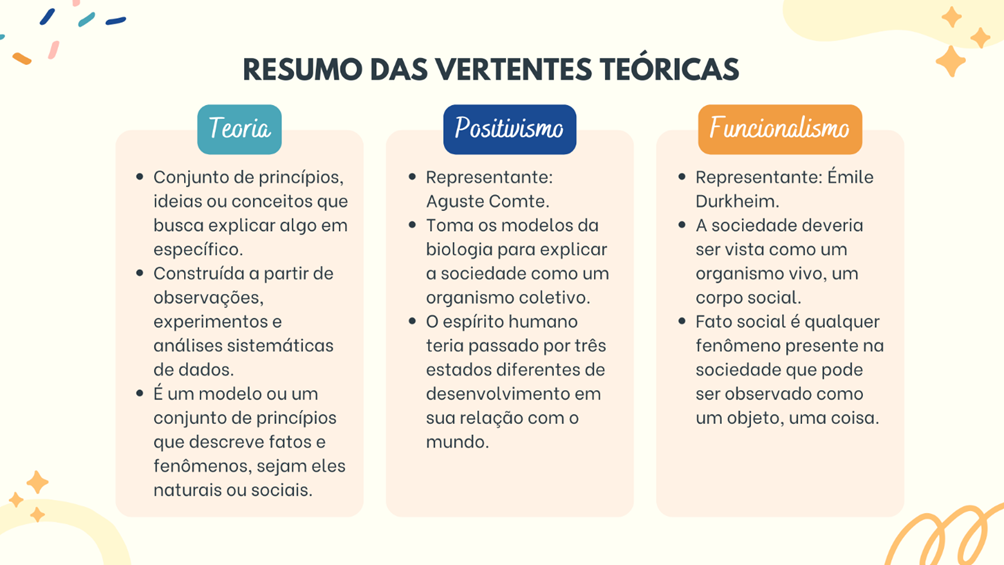

A partir disso, pensemos na seguinte situação: em uma aula de Metodologia Científica, a professora está explicando para os alunos o conceito de teoria e lhes apresenta duas vertentes teóricas no campo das ciências humanas: o Positivismo e o Funcionalismo. Ao finalizar, a professora solicita que os alunos elaborem um quadro resumo com a definição de teoria e com as principais características de cada uma das vertentes teóricas e seu principal representante. Para isso, é necessária a compreensão de todos esses elementos. Bons estudos!

Vamos Começar!

O que é teoria?

Provavelmente você já ouviu falar em teoria, e você precisa saber que o termo pode ter diferentes conotações dependendo do contexto em que é utilizado. “A palavra teoria tem origem no verbo grego theorein cujo significado é ‘ver’. A associação entre ‘ver’ e ‘saber’ é uma das bases da ciência ocidental” (Minayo, 2013. p. 16). A palavra teoria pode ser utilizada para se referir a uma crença ou uma ideia, sob outra perspectiva; popularmente, é um termo usado em sentido oposto à prática. Pense na carga teórica e na carga prática de um curso, por exemplo. Ou ainda pode se referir a um componente do conhecimento científico que requer um método próprio (Trentini, 1987). Vamos nos ater a essa última perspectiva de teoria, que é a utilizada para o desenvolvimento de pesquisas, na busca por respostas e por novos conhecimentos.

De acordo com Severino (2013, p. 90), a teoria pode ser definida como um “conjunto de concepções sistematicamente organizadas; síntese geral que se propõe a explicar um conjunto de fatos cujos subconjuntos foram explicados pelas leis”. E o que isso quer dizer? A teoria é um conjunto de princípios, ideias, ou conceitos que busca explicar algo em específico. É construída a partir de observações, experimentos e análises sistemáticas de dados. Pode ser utilizada para prever resultados de experimentos ou observações futuras, além de fornecer um entendimento mais profundo de como o mundo funciona (Trentini, 1987; Severino, 2013).

No contexto científico, uma teoria é um modelo ou um conjunto de princípios que descreve fatos e fenômenos, sejam eles naturais ou sociais. É importante ressaltar que a teoria não é algo que fica estagnado, que não se modifica. Trata-se de uma explicação concebida e estruturada a partir de evidências disponíveis no momento do seu desenvolvimento. Ela pode ser modificada, aprimorada ou revista à medida que novas evidências surjam ou sejam descobertas. A revisão contínua de uma teoria é fundamental para o avanço do conhecimento em todas as áreas do saber (Koche, 2011; Severino, 2013).

Dessa forma, compreendemos que são as teorias que iluminam as nossas práticas; elas esclarecem a realidade para que possamos apreender o seu funcionamento (Demo, 1992). Ampliam a nossa visão de mundo a respeito daquilo que estamos estudando ou analisando, permitindo que tenhamos mais clareza a respeito daquilo que está em questão. Teorias são explicações da realidade, são as lentes por meio das quais olhamos para o contexto em que estamos inseridos, permitindo a ressignificação das nossas próprias concepções.

Perspectivas teóricas nas ciências humanas

Você se lembra de que falamos que o conhecimento científico tem como objeto de estudo os fenômenos naturais e os sociais? A partir disso, podemos entender que existem diversas teorias em diversos contextos, como em disciplinas acadêmicas, nas ciências naturais, ciências humanas/sociais, matemática, filosofia e em outras áreas do conhecimento humano. Cada campo tem suas próprias definições e critérios específicos para o desenvolvimento e liberdade de teorias. Assim, as teorias têm implicações práticas e podem ser usadas para resolver problemas do mundo real, desenvolver tecnologias, formular políticas públicas e muito mais.

A partir disso, vamos pensar inicialmente nas ciências naturais e nas ciências sociais. As ciências naturais são ramos da ciência que estudam a natureza e seus aspectos mais gerais e fundamentais; as leis e regras naturais que regem o mundo. As ciências sociais são ramos da ciência que estudam os aspectos sociais do mundo humano, a vida social de indivíduos e grupos humanos (Minayo, 2013). As ideias de progresso, racionalismo e domínio do homem sobre a natureza exerceram forte influência sobre a mentalidade do século XIX, impulsionando o desenvolvimento da ciência e de novas formas de conhecer.

Dessa forma, as ciências sociais se desenvolveram nessa época, quando a racionalidade das ciências naturais e de seu método havia obtido o reconhecimento necessário para substituir a religião na explicação da origem, do desenvolvimento e da finalidade do mundo. Assim, com o advento da Modernidade e as profundas transformações pelas quais a sociedade passou, fez-se necessário uma nova forma de conhecimento que fosse capaz de explicar tamanhas transformações. É nesse contexto que surgem as ciências humanas e sociais e suas teorias.

Siga em Frente...

O positivismo

Pensar a sociedade e seus arranjos não é uma tarefa fácil, principalmente frente à efervescência em que ela se encontrava no período de ascensão e consolidação do capitalismo como sistema econômico vigente. Ainda assim, o francês Auguste Comte (1798-1857) se dedicou a essa missão, ficando conhecido como o “Pai da Sociologia”. Comte buscou explicar e entender os fenômenos sociais a partir da nova ordem em que se encontravam, tomando como base as perspectivas de análise das ciências naturais (Aranha; Martins, 2003).

Para compreendermos a teoria positivista, precisamos recordar o processo de transformação da sociedade moderna e dos modos de produção. Antes do advento da máquina a vapor, a energia utilizada para a realização das tarefas era a energia humana, animal ou natural (vento e água). As mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial foram cruciais, o que levou à concepção do cientificismo, entendimento em que “a ciência é considerada o único conhecimento possível e o método das ciências da natureza o único válido, devendo, portanto, ser entendido a todos os campos da indagação e atividade humanas” (Aranha, Martins, 2003, p. 140).

Assim, o Positivismo derivou do cientificismo, isto é, da capacidade da razão humana em conhecer a realidade e traduzi-la sob a forma de leis naturais. O intuito dessas novas concepções era desvendar as recentes formas de organização e relações que vinham se transformando à medida que a sociedade também se transformava. Dessa forma, a partir das influências de sua época, Comte define a sociologia como uma física social, mas toma os modelos da biologia para explicar a sociedade como um organismo coletivo. Sob esta ótica, a sociedade humana é regulada por leis naturais que atingem o funcionamento da vida social, econômica, política e cultural.

De acordo com Gallo (2016), a teoria positivista teve grande influência nos teóricos dos séculos XIX e XX. Comte, ao examinar o desenvolvimento da inteligência humana, descreveu um princípio básico ao qual denominou como a “lei dos três estados”. Segundo ele, o espírito humano teria passado por três estados diferentes de desenvolvimento em sua relação com o mundo. São eles: estado teológico, estado metafísico e estado positivo. Sob tal visão, os seres humanos passam por esses estágios, do menos desenvolvido (quando crianças) até ao mais desenvolvido (já adultos) ao longo da vida. A passagem de um estado para outro se daria de forma lenta, gradual e segura. No Quadro 1 a seguir, podemos observar as características de cada estágio.

ESTADO TEOLÓGICO | ESTADO METAFÍSICO | ESTADO POSITIVO |

Explicação dos fenômenos como resultado de forças divinas e sobrenaturais. Explicações ingênuas e infantis. Predomínio da mitologia e da teologia como explicações do mundo. | Estágio mais evoluído que o anterior. As forças sobrenaturais são substituídas por forças abstratas. Predomínio da Filosofia como explicação do mundo. | Estágio mais evoluído da humanidade. Os fatos e fenômenos são explicados racionalmente, pela causalidade. Predomínio da Ciência como explicação do mundo. |

Quadro 1 | Estágios de desenvolvimento do pensamento de acordo com Auguste Comte. Fonte: elaborado pela autora.

O funcionalismo

No final do século XIX, a Sociologia ainda estava se firmando como ciência e buscava pelo seu objeto de estudo de forma clara e objetiva. Os primeiros passos haviam sido dados com Auguste Comte; ele propôs que os conceitos metafísicos fossem excluídos das explicações da nova ciência. Mas não foi Comte o responsável por levar a Sociologia ao patamar de disciplina científica reconhecida e respeitada na sociedade, obtendo inclusive uma cadeira na Universidade de Bordeaux em 1887. Esse papel coube ao francês Émile Durkheim (Moisés, 2022).

Émile Durkheim (1858-1917) foi um sociólogo, psicólogo social e filósofo francês. Seu legado está relacionado à consolidação da Sociologia como uma disciplina científica e à formação de uma escola de pensamento: o Funcionalismo. Dessa forma, ele buscou a cientificidade no estudo das humanidades, esteve empenhado em criar regras para a criação do método sociológico e atribuir status de saber científico à sociologia. Influenciado pelo Positivismo, Durkheim parte da objetividade para a construção do seu método e do estabelecimento do seu objeto de estudos: os fatos sociais (Aranha; Martins, 2003; Moisés, 2022).

O teórico francês, ao observar o contexto europeu do século XIX, concluiu que as instituições sociais se encontravam enfraquecidas e que havia muito questionamento em torno delas. Os valores tradicionais que vinham da Idade Média estavam dando lugar a novos valores e novas tradições. Com tantas mudanças, muitas pessoas passaram a viver em condições miseráveis; estavam desempregadas, doentes e marginalizadas. Durkheim entendeu que, em uma sociedade integrada e funcionando de maneira orgânica, essas pessoas não poderiam ser ignoradas, porque toda a sociedade sofreria as consequências. Dessa forma, Durkheim buscou regularidades e “leis” que pudessem ser encontradas na sociedade (Durkheim, 2007).

Partindo de tais questões, no processo de sistematização da sociologia, Durkheim toma conceitos pertencentes à medicina e à biologia para explicar a sociedade e seu funcionamento. Sob tal perspectiva, a sociedade deveria ser vista como um organismo vivo, um corpo social, em que são percebidos fenômenos normais e outros patológicos (como se fossem uma doença) que poderiam prejudicar a vida coletiva. Daí vem o nome da Sociologia Durkheiminiana conhecida como Sociologia Funcionalista. Para que a sociedade “funcione” corretamente, é necessário que todas as suas instituições, as normas sociais e integração entre os indivíduos também estejam funcionando; caso contrário, a sociedade estrará em estado de anomia, ficará “doente” (Durkheim, 2007).

Para conseguir realizar tais análises, o pesquisador deve adotar uma postura neutra, imparcial e objetiva dos fenômenos sociais, sem se perder em questões vindas da subjetividade. Assim, Durkheim desenvolve seu objeto de estudo: os fatos sociais. Era necessário identificar algo que pudesse ser visto com regularidade na sociedade, a partir de suas características exteriores e pensando na sua influência no comportamento social. Os fatos sociais são, portanto, coisas. “A coisa se opõe à ideia, como o que se conhece exteriormente ao que se conhece interiormente. É coisa todo objeto de conhecimento que não é naturalmente compenetrável à inteligência” (Durkheim, 1998 apud Aranha; Martins, 2003, p. 210).

Sendo assim, o fato social é qualquer fenômeno presente na sociedade que pode ser observado como um objeto, uma coisa. São “maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao indivíduo, e que são dotados de um poder de coerção em virtude do qual esses fatos se impõem a ele” (Durkheim, 2007, p. 3-4). E o que isso quer dizer? Que os seres humanos, inseridos em uma sociedade ou em um grupo social, não agem, pensam ou sentem de maneira autônoma. Existe uma força maior, vinda da sociedade, que o faz pensar em conjunção com os demais. Os fatos sociais têm três características: são gerais, exteriores e coercitivos. Vamos ver a explicação de cada uma dessas características no Quadro 2:

FATO SOCIAL | ||

Geral | Externo | Coercitivo |

Independe da manifestação individual, comum a todos os membros de um grupo.

| Independe da vontade e existência do indivíduo. Antes de seu nascimento, o fato social já existia e, mesmo após sua morte, continuará existindo. | Exercem pressão social sobre os indivíduos. Essa pressão pode ser espontânea, moral ou legal, e sua existência é prova da existência do fato social. |

Quadro 2 | Características do fato social. Fonte: elaborado pela autora.

Vamos Exercitar?

Agora é hora de retomarmos nossos questionamentos iniciais. Compreendemos o que é teoria, as bases do Positivismo e do Funcionalismo como perspectivas que nos auxiliam a interpretar os fenômenos que nos cercam. Vamos elaborar um quadro resumo com a definição de teoria e com as principais características de cada uma das vertentes teóricas e seu principal representante.

Saiba Mais

- Você sabia que o lema da nossa bandeira, “Ordem e Progresso”, é de origem positivista e deriva de uma frase de Auguste Comte? O Positivismo não é apenas uma teoria fundada em meados do século XIX e que não tem mais aplicação em nossos dias atuais. Muitas pesquisas de cunho quantitativa tomam como base a teoria positivista. Ela também tem influência na formação e estruturação da nossa educação nacional. Para saber mais sobre o assunto, leia o artigo indicado a seguir.

OLIVEIRA, Claudemir Gonçalves de. A matriz positivista na educação brasileira: uma análise das portas de entrada no período republicano. Diálogos Acadêmicos, s/l., v.1, n.1, out./jan. 2010. - As teorias sociológicas nos auxiliam a olhar para muitas questões que nos cercam em nosso cotidiano e nós, na maioria das vezes, não refletimos sobre elas. Elas influenciam também outras teorias e outros autores. O conceito de “fato social” de Émile Durkheim, por exemplo, tem influência em alguns ramos da Antropologia, os quais também servem para pensarmos nossa vida em sociedade. Assim, leia o artigo a seguir para se aprofundar sobre o conceito de fatos sociais e como eles estão presentes no nosso cotidiano.

OLIVEIRA, Bárbara Magalhães Aguiar de. A corrupção como fato social: reciprocidade e trocas. Revista três pontos, Belo Horizonte, v.8, n. 1, mar. 2011.

Referências Bibliográficas

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 2003.

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 3ª ed. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1992.

DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

GALLO, Silvio. Filosofia: experiência do pensamento. 2ª ed. São Paulo: Scipione, 2016.

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

KOCHE, José Carlos. Fundamentos da Metodologia Científica: teoria da ciência e iniciação científica. Petrópolis: Vozes, 2011.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 26ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

MOISÉS, Pedro Callari Trivino. Émile Durkheim. In: Enciclopédia de Antropologia. São Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de Antropologia, 2022. Disponível em: https://ea.fflch.usp.br/autor/emile-durkheim. Acesso em: 26 dez. 2023.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2013.

TRENTINI, Mercedes. Relação entre teoria, pesquisa e prática. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, n. 21, v. 2, p. 135-143, ago. 1987.

Aula 4

Perspectivas Teóricas nas Ciências Humanas

Perspectivas teóricas nas ciências humanas

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Já compreendemos a consolidação do conhecimento científico como uma nova forma para explicar a organização da sociedade ocidental após as Revoluções Burguesas. É hora de olharmos para diferentes perspectivas teóricas de análise da sociedade que emergiram nesse período e que ainda são utilizadas para interpretarmos a realidade em que estamos inseridos e para pensarmos o desenvolvimento de pesquisas científicas. A compreensão das bases teóricas é fundamental; veremos que nenhuma pesquisa pode ser desenvolvida sem uma boa fundamentação teórica.

Nesse sentido, vamos refletir sobre a seguinte situação: como tarefa para a conclusão de uma disciplina, a aluna Luana precisa realizar uma pesquisa de campo. Ela escolheu observar as crianças do seu bairro que utilizam a quadra poliesportiva no período da tarde e perceber como elas se relacionam no desenvolvimento das atividades. Luana está em dúvida sobre qual perspectiva teórica deve utilizar para desenvolver sua pesquisa, o Estruturalismo ou o Materialismo Histórico-Dialético. Diante dessa dúvida, ela retoma suas anotações com os principais pontos de cada teoria para poder entender qual delas a ajudará desenvolver de maneira mais eficiente a pesquisa.

No decorrer desta aula, nossa tarefa é observar os pontos principais de cada uma dessas teorias a fim de conseguir compreender a maneira como cada uma delas propõe a análise da sociedade. Bons estudos!

Vamos Começar!

Para conseguirmos compreender a aplicação do Materialismo Histórico-Dialético e do Estruturalismo no desenvolvimento de pesquisas e na análise dos fenômenos, precisamos recordar alguns pontos que dizem respeito à consolidação das ciências humanas. A transformação da sociedade é uma questão que ainda atinge muitos teóricos; isso é algo que é constante em nossa sociedade, pois vivemos em um processo dinâmico, que se encontra constantemente em movimento, em transformação. Foi assim também que ocorreu no processo de transição para a Idade Moderna e posteriormente para a Contemporânea.

Muitas teorias foram desenvolvidas com o intuito de explicar as questões sociais, culturais, relações de poder, relações econômicas e políticas que vinham se rearranjando e que atingem diretamente a vida em sociedade. Num primeiro momento, as ciências humanas e sociais se valeram dos mesmos métodos e técnicas utilizados nas ciências naturais para a investigação das questões anteriormente descritas. Podemos destacar o Positivismo de Auguste Comte e o Funcionalismo de Émile Durkheim, que buscaram responder a diversos questionamentos e resolver os problemas sociais iminentes.

Nesse sentido, podemos admitir que

os objetivos da teoria consistem em descrever, explicar, predizer e controlar fenômenos. Uma teoria descreve um fenômeno, quando ela diz em que consiste o fenômeno. Quando uma teoria delineia o “porquê” da ocorrência do fenômeno e porque ocorre com certa regularidade, esta teoria explica o fenômeno. A função preditiva de uma teoria é a potencialidade que a teoria tem de prever as condições sob as quais o fenômeno ocorre (Trentini, 1987, p. 138).

Dessa forma, no campo das ciências da natureza o critério da cientificidade é atendido a partir de dois pontos: a dedução racional e a verificação experimental. Isso quer dizer que o conhecimento científico é comprovado quando é passível de repetição ou há a previsibilidade do seu acontecimento em determinadas condições. Esses pressupostos começaram a ser questionados por muitos teóricos na contemporaneidade, pois, como seria possível adotar tais critérios pautados em tamanha objetividade para pensar os fenômenos sociais? (Minayo, 2007).

A partir de tais questionamentos é que surgem outras perspectivas teóricas, outras formas de análise e interpretação da sociedade e de todos os fenômenos e questões que a ela são intrínsecos. Precisamos compreender que “cada modalidade de conhecimento pressupõe um tipo de relação entre sujeito e objeto e, dependentemente dessa relação, temos conclusões diferentes (Severino, 2013, p. 94). Portanto, precisamos compreender que não existe uma teoria melhor do que a outra. Assim como não existe um conhecimento melhor do que o outro. Existem perspectivas diferentes, olhares diferentes e que são mais adequados a depender do contexto em que se encontram. Tendo isso em mente, vamos conhecer o Materialismo Histórico-Dialético e o Estruturalismo.

Siga em Frente...

Materialismo Histórico-Dialético

As Revoluções Burguesas influenciaram fortemente o desenvolvimento de teorias que buscaram desvendar e descrever as questões sociais. Não foi diferente com o Materialismo Histórico-Dialético. Karl Marx (1818-1883), criador da teoria que vamos conhecer, foi historiador, filósofo, sociólogo e economista alemão de grande relevância para a compreensão das questões sociais. É importante ressaltar que não vamos entrar na alternativa proposta por Marx ao sistema capitalista, o sistema socialista. Esse não é o nosso foco e levaríamos um tempo para compreender e desmistificar os pré-conceitos que existem acerca do assunto. Entretanto, é relevante a compreensão de que toda pesquisa pautada no método marxista, invariavelmente, apresenta uma crítica ao sistema capitalista e aos seus desdobramentos.

O avanço do sistema industrial, a intensificação dos conflitos trabalhistas e consequentemente o aprofundamento das diferenças entre as classes sociais são questões que levaram Marx a olhar de uma maneira crítica para o sistema capitalista. Para ele, a divisão do trabalho seria a origem das classes e das desigualdades sociais. As classes sociais, no olhar marxista, são duas: a burguesia (classe dominante e detentora dos meios de produção) e o proletariado (classe dominada e que precisa vender a sua força de trabalho para garantir a sua subsistência). Os interesses dessas duas classes não são passíveis de conciliação; assim, a luta, a disputa entre essas classes sociais é inevitável. O motor da história, o que faz a história se movimentar e a sociedade se modificar, é a luta entre essas classes sociais (Marx, 2004).

As classes sociais e o conflito decorrente delas não tiveram sua origem na modernidade com a ascensão e consolidação do capitalismo; essas diferenças sempre existiram nas diferentes formas de organizações sociais. O que a sociedade capitalista fez foi simplificar e aprofundar o antagonismo entre essas classes.

Nas primeiras épocas históricas, verificamos, quase por toda parte, uma completa divisão da sociedade em classes distintas, uma escala graduada de condições sociais. Na Roma antiga encontramos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos; na Idade Média, senhores, vassalos, mestres, companheiros, servos; e, em cada uma destas classes, gradações especiais. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não fez senão substituir novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta às que existiram no passado (Marx; Engels, 1980, p. 8-9).

A compreensão desse aspecto é fundamental para entendermos a construção do Materialismo Histórico-Dialético. Logo, as mudanças históricas que resultam dos conflitos entre as classes sociais e os fenômenos sociais são resultados da ação dos seres humanos em contextos históricos e sociais específicos. Essas questões estão interligadas e se influenciam mutuamente, criando o movimento e a transformação da história e das sociedades. Olhando para essas questões Marx vai discutir a sociedade a partir das condições materiais de existência.

E o que são as condições materiais de existência? É tudo aquilo que os seres humanos produzem para a sua sobrevivência; elas dizem respeito à interação dos seres humanos na natureza e dos meios de que dispõem para suprir suas necessidades. Portanto, o trabalho e as relações que se dão a partir dele são elementos fundamentais nesse contexto. A classe social a qual cada indivíduo pertence é marcada pela posição por ele ocupada no processo produtivo. É por meio do trabalho que os seres humanos transformam a natureza e (re)produzem a sua existência. Dessa maneira, a sociedade é entendida como um todo integrado (Marx, 2004).

No tocante à Dialética, Marx tem influência do filósofo Georg Wilhelm Hegel (1770-1831). A dialética hegeliana defendia que os fatos (ideias) continham em si um fenômeno intrínseco, o que proporcionava seu movimento de antítese (negação) e síntese (nova ideia). Marx critica esse olhar ao entender que não se parte da ideia para se fazer a história; deve-se partir daquilo que é material. Para ele, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas era necessário transformá-lo (Marx, 2004; Marx, 2011).

A essência deste método consiste na ideia de que as sociedades se transformam à medida que os seres humanos alteram seu modo de (re)produzir. O estudo da sociedade começa quando se toma consciência de que o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Assim, compreende-se que os modos de produção da vida material constituem os elementos que condicionam o desenvolvimento de outras esferas sociais, como a política e intelectual, por exemplo.

A originalidade de Marx foi relacionar a economia com a ideologia, ou seja, estabelecer conexões entre modos de produção, dominação e consciência de classe. Marx pretendia compreender os problemas sociais do século XIX a partir de um novo método, o qual fosse capaz de analisar a complexidade das relações humanas. O foco da análise está nas relações de produção, que, segundo o autor, constituem a base das relações humanas e das contradições sociais.

O Estruturalismo

Quando falamos em ciências humanas e sociais não, estamos nos referindo somente à Sociologia como um campo científico; estamos nos referindo a uma série de outros campos do conhecimento, como: antropologia, história, direito, psicologia, sociologia, filosofia, ciência política, economia, serviço social, comunicação, artes, teologia, etc. A Antropologia, enquanto ciência, desenvolve estudos e pesquisas nas mais diversas áreas, quais sejam: históricas, culturais, biológicas, físicas, psicológicas, linguísticas e sociais (Oliveira; Melo; Araújo, 2018).

Partindo da perspectiva de que o objeto de estudo da Antropologia é complexo e multifacetado, entendemos que não há uma única forma de abordar os fenômenos que lhe são pertinentes. Dessa forma, existem diferentes perspectivas teóricas na Antropologia para pensar tais questões, como o Estruturalismo, o evolucionismo ou o funcionalismo. Essa é uma questão pertinente às diversas áreas do conhecimento; na Psicologia, por exemplo, podemos citar a psicanálise, a analítica, ou a humanista. No Direito, temos o jusnaturalismo, o positivismo. Vamos focar no Estruturalismo como uma corrente da Antropologia.

O Estruturalismo é uma abordagem teórica e metodológica que surgiu nas ciências humanas no início do século XX, especialmente na linguística e na antropologia. Esta corrente de pensamento buscou analisar e interpretar características culturais e sociais de diferentes povos, enfatizando a importância das estruturas básicas que moldam e sustentam essas características. Ela se propôs a pensar o indivíduo como um ser que produz cultura, ritos e manifestações diversas. O pensamento estruturalista se desenvolveu de forma paralela ao funcionalista, e ambas as teorias concordaram ao desenvolver uma visão sincrônica e globalizante do fenômeno cultural (Marconi; Presotto, 2022; Oliveira; Melo; Araújo, 2018).

O principal representante do Estruturalismo foi Claude Lévi-Strauss (1908-2009), o qual estudou amplamente os mitos em diferentes sociedades, buscando encontrar elementos que se repetiam em todas elas, a fim de encontrar uma estrutura comum. Dessa maneira, o antropólogo procurou entender as particularidades de cada cultura e fazer relação com a universalidade. Lévi- Strauss elabora alguns modelos a fim de compreender a estrutura. Segundo ele, para merecer o nome de estrutura, os modelos devem, exclusivamente, satisfazer a quatro condições:

Em primeiro lugar, uma estrutura oferece o caráter de sistema. Ela consiste em elementos tais que uma modificação qualquer de um deles acarreta uma modificação em todos os outros. Em segundo lugar, todo modelo pertence a um grupo de transformações, cada uma das quais corresponde a um modelo da mesma família, de modo que o conjunto destas transformações constitui um grupo de modelos. Em terceiro lugar, as propriedades indicadas acima permitem prever de que modo reagirá o modelo, em caso de modificação de um de seus elementos. Enfim, o modelo deve ser construído de tal modo que seu funcionamento possa explicar todos os fatos observados (Lévi-Strauss, 1967 apud Marconi; Presotto, 2022, p. 316).

O Estruturalismo busca entender as estruturas implícitas às bases, em vez de se concentrar nas experiências individuais ou nos elementos componentes de forma isolada. Isso significa que os estruturalistas buscam identificar padrões, relações e regularidades que organizam o mundo. Como exemplo, é possível citar o tabu do incesto, que consiste na proibição de relações sexuais ou de casamento entre indivíduos que são considerados parentes. Esse é um fundamento da vida social, visto que as famílias não podem se fechar nelas mesmas, independentemente da forma como esses grupos interpretam ou organizam o seu conceito de família ou parentesco.

As pesquisas pautadas no Estruturalismo buscam a relação em termos relacionais dos fenômenos. Dessa forma, a abordagem compreende que o conhecimento do todo leva ao conhecimento das partes (visão globalizante), utiliza-se de modelos na análise cultural e, a partir disso, desenvolve uma compreensão ampla dessa realidade (Marconi; Presotto, 2022).

Vamos Exercitar?

Agora que compreendemos o Materialismo Histórico-Dialético e o Estruturalismo, vamos retomar a nossa situação inicial. A aluna Luana precisa realizar uma pesquisa de campo para a conclusão de uma das suas disciplinas de graduação. Ela escolheu observar as crianças do seu bairro que utilizam a quadra poliesportiva no período da tarde e perceber como elas se relacionam no desenvolvimento das atividades. Qual teoria a auxiliará de maneira mais eficaz para tanto?

A primeira coisa a entender é que não existe uma teoria melhor do que a outra; todas elas expressam uma visão de mundo, um modo de interpretar, de compreender o objeto em questão ou o fenômeno estudado. Outra questão importante a ser ressaltada é que, quando um pesquisador adota uma teoria para o desenvolvimento da sua pesquisa, ele está dizendo para o seu leitor que partilha daquela visão de mundo, que ele enxerga os fatos e fenômenos a partir daquele olhar. As teorias são lentes que utilizamos para vislumbrar com mais clareza aquilo que estamos analisando.

A partir disso, Luana precisa compreender as bases tanto do Materialismo Histórico-Dialético como do Estruturalismo para poder perceber qual das duas teorias a auxiliará a olhar de maneira mais clara para aquilo que ela pretende apreender ao observar os alunos na quadra poliesportiva. Ela precisa identificar também qual das perspectivas condiz com a maneira com que ela interpreta a realidade.

Saiba Mais

- Karl Marx sem dúvidas é um dos pensadores mais controversos do século XIX. Com ideias para além do seu tempo, ele revolucionou as concepções políticas, econômicas, sociais e culturais até então estabelecidas. Mas existem muitos pré-conceitos acerca da obra de Marx, conceitos difundidos pelo senso comum, apresentados como verdades, mas sem fundamentação. A publicação online da revista Cult conta com uma série de textos explicativos da teoria marxista e textos que ligam essa teoria a nossa realidade. Vamos aprofundar os conhecimentos a respeito desse tema, desmistificando os contrassensos que permeiam a teoria e o autor.

- Conhecer os pensadores que desenvolveram as teorias é uma ferramenta importante para compreender o contexto em que eles se desenvolveram e partir de aí perceber os fatores que influenciaram seus escritos. Você sabia que o antropólogo Claude Lévi-Strauss fez pesquisas no Mato Grosso e na Amazônia e escreveu um dos mais importantes livros de não ficção do século passado sobre o seu tempo aqui no nosso país? Para se aprofundar no assunto, leia a reportagem: “Saiba quem foi Claude Lévi-Strauss”, do G1 Globo.

Referências Bibliográficas

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma introdução. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2022.

MARX, Karl. Grundisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboço da crítica da econômica política. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2011.

MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004.

MARX, Karl; Engels, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Nova Stella, 1980.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 26ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

OLIVEIRA, Carolina Bessa Ferreira de; MELO, Débora Sinflorio Silva; ARAÚJO, Sandro Alves de. Fundamentos de Sociologia e Antropologia. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2013.

TRENTINI, Mercedes. Relação entre teoria, pesquisa e prática. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, n. 21, v. 2, p. 135-143, ago. 1987.

Encerramento da Unidade

A Construção do Conhecimento Científico

Videoaula de Encerramento

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Ponto de Chegada

Olá, estudante!

Para desenvolver a competência desta Unidade, que é “compreender os diversos tipos de conhecimentos, identificando suas particularidades e aplicações no mundo real, evidenciando suas consequências práticas e implicações nas tomadas de decisão e, a partir dessa reflexão, conhecer a epistemologia do conhecimento científico e suas perspectivas”, você deverá primeiramente conhecer os conceitos fundamentais de: senso comum, conhecimento religioso, conhecimento filosófico e conhecimento científico.

O senso comum é um tipo de conhecimento que não se preocupa em questionar as verdades instituídas, aquilo que é apresentado previamente como verdadeiro e é transmitido de geração para geração. O conhecimento religioso ou teológico é dogmático, ou seja, não é passível de questionamentos. É proveniente da iluminação divina e aquilo que vem de Deus ou de uma divindade não deve ser questionado.

O conhecimento filosófico é aquele que não aceita uma verdade previamente instituída; ele faz questionamentos e reflexões a respeito dos fatos, daquilo que está em questão. É um questionamento fundamentando, buscando estabelecer relações entre aquilo que está sendo analisado e as correntes filosóficas existentes.

Por sua vez, o conhecimento científico tem sua origem a partir da evolução do modo de produção capitalista. Era preciso um conhecimento que explicasse como incrementar o desenvolvimento das forças produtivas, e isso não era encontrado no senso comum, nem na religião, nem na filosofia. Assim, a ciência determina seu objeto específico de investigação e cria um método confiável pelo qual estabelece o controle desse conhecimento. Os métodos rigorosos possibilitam estabelecer um conhecimento sistemático, preciso, causal e objetivo que permite a descoberta de relações universais entre os fenômenos, a previsão de acontecimentos e a ação sobre a natureza de maneira mais segura.

É preciso se atentar para o fato de que, ao falar em ciência, não é feita referência apenas àquele tipo de ciência cuja imagem muitas vezes nos é passada pelo senso comum; aquela feita em laboratórios, pelas ciências exatas e naturais. As ciências humanas também precisam ser incluídas nesse campo científico, pois também produzem um conhecimento sistematizado e confiável, pautado em elementos que buscam a verdade para o entendimento dos fatos e fenômenos. Elas se consolidaram a partir da evolução do modo de produção capitalista, a partir da racionalização dos campos social, político, econômico e cultural da vida humana.

Em um primeiro momento, as ciências humanas tomaram como base as ciências naturais para o desenvolvimento das suas perspectivas teóricas, entendendo que era possível analisar os fatos e fenômenos sociais com a mesma objetividade e distanciamento com que são analisadas as questões naturais. Com o desenvolvimento das teorias e a transformação da sociedade, surgiram outras teorias que contestaram esse olhar, entendendo que não era possível analisar com tanta objetividade e distanciamento os fenômenos sociais que apresentam características tão subjetivas e particulares, e que muitas vezes não são passíveis de previsibilidade no seu processo de experimentação.

Assim, essas questões são fundamentais para que se compreenda a estruturação do pensamento moderno e contemporâneo, para que se compreenda a maneira como a sociedade se estruturou ao longo dos anos e quais foram as influências, as visões de mundo que atuaram nessas transformações. Essas questões estão presentes também na nossa atualidade e são importantes para a compreensão e análise de aspectos que permeiam a nossa realidade.

Reflita A partir disso, reflita sobre os seguintes questionamentos: A racionalização pela qual o mundo moderno passou e que ainda hoje vivemos de fato é utilizada para a transformação da sociedade a partir de uma perspectiva positiva ou o desenvolvimento da ciência também pode ser usado de uma forma que pode ser considerado destrutivo/prejudicial? Os diferentes tipos de conhecimento (senso comum, conhecimento religioso, conhecimento filosófico e conhecimento científico) se relacionam de alguma forma ou eles se estruturam e se desenvolvem de maneira independente? |

É Hora de Praticar!

O conflito entre Israel e Palestina não é algo novo nem recente; ele existe há muito tempo e tem nuances políticas, históricas, sociais, religiosas. Olhando de uma perspectiva histórica, é possível entender que esse conflito começou na década de 1940, quando o Reino Unido criou um “lar nacional” para os judeus na região da Palestina (entre o rio Jordão e o Mar Mediterrâneo) após a Segunda Guerra Mundial. Tal situação desagradou os muçulmanos e, desde então, nunca houve um acordo de paz.

A tensão entre esses dois povos vem se intensificando ao longo dos anos e parece estar longe de ser resolvido. Para compreender melhor as questões que estão envolvidas nesse confronto, leia o texto: “O conflito entre Israel e Palestina”, de Taís Lima Vieira, Paulo da Silva Cardoso e Laura de Almeida Schefer.

Após a leitura do artigo, responda aos seguintes questionamentos:

- De que forma o conflito entre judeus e muçulmanos pode ser interpretado por meio do conhecimento religioso?

- De que maneira o conhecimento científico nos auxilia a compreender as questões envolvidas no confronto?

Bons estudos!

Reflita

Que tal voltar no conteúdo estudado e retomar os pontos principais que podem ajudá-lo a responder os questionamentos levantados? Este é um momento em que você poderá exercitar o que aprendeu!

Resolução do estudo de caso

As diferentes questões que envolvem o nosso cotidiano podem ser interpretadas por diferentes visões de mundo, a partir de diferentes conhecimentos. Isso serve para inúmeras situações com que nos deparamos. As diferentes formas de conhecer nos auxiliam no nosso cotidiano; em uma conversa informal; no nosso trabalho, no qual precisamos estar informados e atentos; ou quando professamos alguma fé, momento em que seguimos determinada doutrina.

Ao interpretar o conflito entre judeus e muçulmanos pela ótica religiosa, é necessário compreender que os judeus enxergam a região como a Terra Prometida, conforme descrito no Antigo Testamento. Assim, esse povo tem um sentimento de pertença ligado àquela região. Por outro lado, o território também é considerado sagrado pelos muçulmanos, que ocuparam a Palestina (o território foi renomeado pelo Império Romano ainda na Antiguidade) por volta do século VII d. C. e lá permaneceram até a dominação turca no século XIV.

Por outro lado, olhando de uma perspectiva social, econômica e política, existem outros fatores que estão ligados a essa disputa territorial, que vem desde a Primeira Guerra Mundial, quando os britânicos assumiram o controle do local. Após a Segunda Guerra Mundial e depois do Holocausto, aumentou a pressão pelo estabelecimento de um Estado judeu. O plano original previa a partilha do território controlado pelos britânicos entre judeus e palestinos.

A disputa é por território e soberania. Israel reivindica a soberania sobre Israel inteira, e afirma, após ocupar Jerusalém Oriental, que a cidade é sua capital “eterna e indivisível”. Os palestinos querem Jerusalém Oriental como sua capital. Existem assentamentos ilegais no território palestino e refugiados palestinos em território israelense. Existem também interesses militares envolvidos nos conflitos.

Para se aprofundar no assunto, você pode ouvir o episódio: Israel X Palestina: a história do conflito, do podcast O Assunto, publicado no dia 13 de outubro de 2023.

Dê o play!

Assimile

Vamos olhar para uma linha do tempo pensando na transformação da sociedade da Idade Média para a Idade Moderna e a construção do conhecimento nesse período.

Referências

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 2003.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 26ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

VIEIRA, Tais Lima; CARDOSO, Paulo da Silva; SCHEFER, Laura de Almeida. O conflito entre Israel e Palestina. Revista Vianna Sapiens, Juiz de Fora, v. 9, n. 2, p. 334-357, 21 dez. 2018. Disponível em: https://www.viannasapiens.com.br/revista/article/view/445/305. Acesso em: 19 out. 2023.