Psicologia e Educação

Aula 1

Introdução à Psicologia

Introdução à psicologia

Olá, estudante! Nesta videoaula, mergulharemos nas raízes da Psicologia, explorando a fascinante jornada desde sua origem até os dias atuais. Vamos desvendar o rico histórico e oferecer um panorama abrangente da evolução dessa ciência. Compreender esses fundamentos é crucial para enriquecer sua prática profissional, proporcionando insights valiosos e embasamento sólido. Convido você a se conectar com esse conhecimento essencial. Não perca essa oportunidade de aprimorar sua base na psicologia!

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Nesta unidade de ensino, apresentaremos um breve histórico da Psicologia como ciência, enfocando tanto os processos históricos quanto os sistemas teóricos que fundamentaram a ciência psicológica. Destacaremos a origem e evolução da Psicologia da Educação, bem como as abordagens da Psicologia no estudo dos fenômenos educativos.

Em seguida, exploraremos a Psicologia da Educação como uma disciplina central na teoria educativa, examinando seu objeto de estudo e como ela se configura como uma disciplina que conecta a psicologia e a educação. Além disso, analisaremos as práticas educativas como um contexto de desenvolvimento e a educação escolar. A competência a ser desenvolvida neste contexto é conhecer e analisar princípios centrais no que se refere ao que é a Psicologia, especificando psicologia da educação e psicologia escolar.

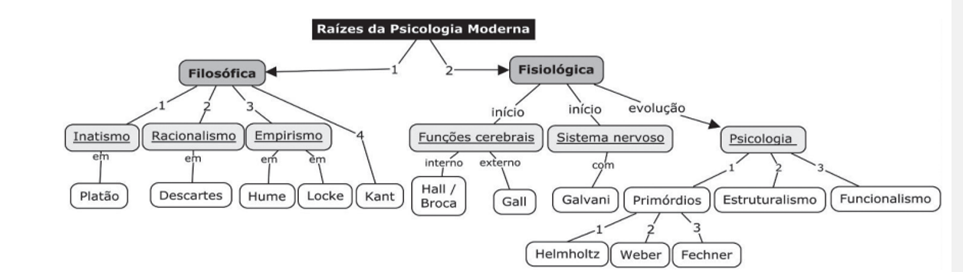

Considerando o contexto apresentado, as reflexões desta aula nos possibilitarão explorar as raízes filosóficas e fisiológicas da Psicologia, as primeiras correntes psicológicas e o objeto de estudo da Psicologia.

Ao final desta leitura, o seu desafio será refletir sobre a importância do estudo das correntes do estruturalismo e funcionalismo.

Bons estudos!

Vamos Começar!

Psicologia "[...] vem do grego psyché, que significa alma, e de logos, que significa razão. Portanto, etimologicamente, psicologia significa 'estudo da alma'" (Bock; Furtado; Teixeira, 1999, p. 32-33).

O campo psicológico constitui uma ciência com o objetivo de explicar como o ser humano pode conhecer e interpretar a si mesmo, assim como interpretar e conhecer o mundo em que vive, incluindo a interação entre indivíduos, a relação com a natureza, objetos e os sistemas sociais, econômicos e políticos aos quais estão inseridos. Seu objeto de estudo está centralizado nos seres vivos que estabelecem trocas simbólicas com o meio ambiente.

A história da Psicologia abrange cerca de dois milênios, com raízes filosóficas e fisiológicas. As raízes remontam aos grandes filósofos da Grécia antiga, como Sócrates, Platão e Aristóteles, que levantaram questões fundamentais sobre a vida mental, como a natureza da consciência, se as pessoas são inerentemente racionais ou irracionais e a existência do livre-arbítrio (Hoeksema et al., 2012, p. 5).

Na filosofia, diversas concepções sobre o conhecimento buscam explicações apoiando-se em outras ciências, como a Psicologia. Schultz e Schultz (2014) afirmam que o interesse pela psicologia remonta aos primeiros pensadores, resultando em obras filosóficas motivadas pelo fascínio pelo nosso próprio comportamento e especulações sobre a natureza e conduta humanas (Schultz; Schultz, 2014, p. 15). A filosofia busca o conhecimento racional das coisas e dos seres humanos, com raízes nos filósofos gregos, especialmente Platão (400 a.C.), continuando o debate sobre esse conceito com René Descartes (século XVII), John Locke (século XVII), David Hume (século XVIII) e Immanuel Kant (século XVIII).

A Psicologia também tem suas raízes nos conhecimentos fisiológicos, Hipócrates, o "pai da medicina", contemporâneo de Sócrates, contribuiu significativamente para o desenvolvimento da Psicologia ao estudar as funções do organismo vivo, especialmente as relações entre o cérebro e os órgãos. Suas observações fundamentais lançaram as bases para a perspectiva biológica na Psicologia (Hoeksema et al., 2012, p. 5).

Observe a figura a seguir:

Platão e Descartes concebiam a inteligência racional como inata, sendo para Descartes a "assinatura do Criador na criatura". Essa visão fundamentou o racionalismo de Descartes, que preconizava que a verdade só poderia ser conhecida através do uso da razão. Em contrapartida, Locke e Hume argumentavam que nascemos com a mente como uma "tábula rasa", defendendo que a experiência molda nossas mentes, imprimindo nelas um conjunto de conhecimentos (Chauí, 1995, p. 71).

Descartes (1596-1650) adotava uma perspectiva inatista, o conhecimento já nasce com o sujeito e irá amadurecer com o tempo. Ele propunha uma abordagem dualista, distinguindo a mente (mundo mental) do corpo (mundo material ou físico). Essa visão implicava que essas entidades têm naturezas distintas, embora interajam entre si (Schultz; Schultz, 2014).

No cenário britânico, John Locke (1632-1704), alinhado ao empirismo, defendia que a mente se desenvolve progressivamente pela acumulação de experiências sensoriais. Ele acreditava que, ao nascermos, a mente é uma página em branco enriquecida por experiências sensoriais, fundamentando assim a ideia de que todo conhecimento tem origem em experiências empíricas (empirismo) (Schultz; Schultz, 2014, p. 44).

David Hume (1711-1776), também defensor do empirismo, concebia a mente como um fluxo de ideias e introduziu as leis de associação, destacando a semelhança ou similaridade e a contiguidade no tempo e espaço. Ele afirmava que quanto mais semelhantes e próximas no tempo e espaço, mais prontamente duas ideias se associam (Schultz; Schultz, 2014, p. 49). Resumidamente, Hume enfatizava a associação de ideias como a base fundamental para o entendimento humano.

Posteriormente, os pressupostos filosóficos de Kant (1724-1804) revolucionaram essas concepções. A abordagem epistemológica de Kant foi um divisor de águas. Ele compreende o conhecimento como algo derivado da razão, não sendo inato nem adquirido por meio da experiência. A razão, preexistente à experiência, é uma estrutura vazia, igual e universal para todos. As experiências fornecem os conteúdos, e a razão confere a esses conteúdos sua forma.

Esse debate ainda persiste nos dias atuais. Hoeksema et al. (2012) classifica esse debate como natureza/criação, ou seja, se as capacidades humanas são inatas ou adquiridas. A visão da natureza sustenta que o ser humano possui um estoque inato de conhecimento e compreensão da realidade. Por outro lado, a visão de criação argumenta que o conhecimento é adquirido por meio de experiências e interações com o meio.

Siga em Frente...

No século XIX, a ciência torna-se crucial para explicar diversos fatores, como os sociais, físicos, naturais e comportamentais. Isso se deve à insuficiência das explicações exclusivamente religiosas e abstratas. A transformação econômica e social, impulsionada pela consolidação do capitalismo, também implica o avanço da ciência.

Nesse contexto, a Psicologia emerge como uma disciplina científica, desvinculando-se progressivamente dos conhecimentos filosóficos. A psicologia moderna, originária na Alemanha no final do século XIX, teve um marco importante com a fundação do "Laboratório de Psicologia Experimental", em Leipzig, por Wilhelm Wundt, em 1879. Ele é considerado o fundador da psicologia experimental, focando em processos mentais conscientes por meio de observação sistemática e introspecção.

Wundt estabeleceu objetivos para a psicologia experimental, incluindo a análise dos processos conscientes, a determinação de seus elementos básicos, o estudo de sua síntese e organização e a descoberta das leis de conexão que governavam sua orientação.

Wundt e outros estudiosos, como Weber, Fechner, Edward B. Titchener e William James, estabeleceram novos padrões para a psicologia. Eles buscaram definir o objeto de pesquisa, delimitar o campo de estudo em relação a outras áreas, formular métodos de estudo e desenvolver teorias consistentes (Bock; Furtado; Teixeira, 2008, p. 41).

Apesar de ter surgido na Alemanha, os estudos da psicologia científica crescem nos Estados Unidos, onde surgiram as primeiras abordagens, existentes até os dias atuais. São elas: o Estruturalismo (Edward Titchener), o Funcionalismo (William James) e o Associacionismo (Edward Thorndike). Vamos conhecê-las:

- Estruturalismo: formulado por Titchener (psicólogo treinado por Wundt), possui como ramo de pesquisa a análise das estruturas mentais. O problema da Psicologia era a análise dos fenômenos mentais que Titchener dividiu em três classes: sensações, imagens e sentimentos (Carpigiani, 2010, p. 64).

- Funcionalismo: em 1890, Willian James definiu a Psicologia como “a ciência da vida mental, abrangendo tanto seus fenômenos como as suas condições”. O Funcionalismo teve como propósito compreender o comportamento e suas inter-relações, como também compreender a consciência (Carpigiani, 2010, p. 64).

- Associacionismo: traz como principal representante Edward Thorndike. Essa corrente psicológica traz como concepção a aprendizagem que acontece por meio de um processo de associação de ideias, em que o indivíduo deve partir das mais simples de um determinado tema, indo até as mais complexas.

Você percebeu que a Psicologia, enquanto ciência, vem evoluindo? Perceba que definir o objeto de pesquisa dessa ciência não é tão simples, pois a Psicologia estuda o ser humano e há muitas concepções sobre o assunto.

Na nossa disciplina, vamos adotar um olhar de pesquisador, conhecendo as diferentes concepções e compreendendo

O homem em todas as suas expressões, as visíveis (nosso comportamento) e as invisíveis (nossos sentimentos, cognições e motivações), as singularidades (porque somos o que somos) e as generalidades (porque somos todos assim) – é o homem-corpo, homem-pensamento, homem-afeto, homem-ação e tudo isso está sintetizado no termo subjetividade. (Bock; Furtado; Teixeira, 2008, p. 23)

Vamos Exercitar?

As primeiras correntes psicológicas que se desenvolveram foram o estruturalismo e o funcionalismo. Tanto uma quanto a outra fizeram grandes contribuições para o campo da Psicologia. Atualmente, psicólogos estudam a estrutura e a função do consciente de forma conjunta.

Vamos lembrar que o estruturalismo possui como ramo de pesquisa a análise das estruturas mentais. O problema da Psicologia era a análise dos fenômenos mentais que Titchener dividiu em três classes: sensações, imagens e sentimentos. O funcionalismo teve como propósito compreender o comportamento e suas inter-relações, como também compreender a consciência.

Agora reflita: qual é a importância do estudo das correntes do estruturalismo e funcionalismo?

MARTELOTTA, Mario E. Manual de linguística. São Paulo: Editora Contexto, 2008. E-book. ISBN 9786555413014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555413014/. Acesso em: 22 ago. 2024.

Estruturalismo: p. 55 a 61

Funcionalismo: p. 76-85

Resolução

As primeiras correntes filosóficas trouxeram grandes contribuições para o estudo da Psicologia enquanto ciência. Com o avanço dos estudos no decorrer da história, percebe-se que o homem deve ser estudado pertencente a um grupo que envolve questões biológicas, culturais, sociais e históricas.

A aula da professora Valéria deixa claro como o sujeito é complexo e como suas emoções, seus sentimentos, sua afetividade e sua resolução de conflitos estão interligados com as demais dimensões do indivíduo.

Você pode expressar sua reflexão em forma de charge, desenho, esquemas, texto, utilizando recursos tecnológicos, enfim, resgatando o conceito de rede de aprendizagens para criar diversas formas de aprendizagem e compartilhar o conhecimento adquirido.

Faça você mesmo! Lembre-se de um caso real, com você, família, amigos ou conhecidos que se encaixa no conceito de indivíduo interligado por várias dimensões.

Saiba Mais

Referências Bibliográficas

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologias. São Paulo: Saraiva, 1999.

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. de L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

CARPIGIANI, B. Psicologia das raízes aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 5. ed. São Paulo: Ática, 1995.

FREITAS, M. de F. R. L. de; PINTO, R. de O.; FERRONATO, R. F. Psicologia da educação e da aprendizagem. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016.

HOEKSEMA, J. D. et al. Geographic divergence in a species-rich symbiosis: interactions between Monterey pines and ectomycorrhizal fungi. v. 93, issue 10, p. 2274-2285, oct. 2012.

SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E. História da psicologia moderna. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

Aula 2

Uma Breve Retrospectiva sobre a Psicanálise

Uma breve retrospectiva sobre a psicanálise

Olá, estudante! Em nossa videoaula, abordaremos temas fundamentais: Freud, psicanálise e o intrigante conceito do inconsciente. Esses assuntos são cruciais para sua prática profissional, proporcionando insights profundos sobre o comportamento humano. Não deixe de participar dessa oportunidade enriquecedora para aprimorar sua compreensão. Convido você a se juntar a nós nesta jornada educativa.

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Nesta aula, embarcaremos em uma jornada fascinante pelos fundamentos da psicanálise, desbravando os caminhos trilhados por Sigmund Freud e suas contribuições notáveis para a compreensão do aparelho psíquico humano. Aprofundaremos nosso entendimento sobre a descoberta revolucionária do inconsciente, um território sutil e complexo que permeia nossos pensamentos e ações de maneiras muitas vezes inexploradas.

Exploraremos a teoria elaborada por Freud sobre o estudo do aparelho psíquico, desvendando as intricadas camadas da mente que moldam nossa experiência e influenciam nosso comportamento. Ao longo desse percurso, destacaremos como as ideias freudianas abriram novas perspectivas para a compreensão dos processos mentais e da dinâmica psicológica.

Além disso, adentraremos na intrigante descoberta da sexualidade infantil, um marco que desafiou as convenções de sua época e lançou luz sobre aspectos fundamentais do desenvolvimento humano. Examinaremos como Freud desvendou as complexidades das primeiras fases do desenvolvimento psicossexual, revelando a influência crucial dessas experiências na formação da psique individual.

Ao mergulharmos nessas reflexões, buscamos compreender não apenas as contribuições de Freud à psicanálise, mas também os alicerces sobre os quais se erguem as modernas teorias psicológicas. Esta aula se propõe a ser uma ponte entre o passado e o presente, convido você, estudante a explorar as raízes da psicanálise e seus impactos duradouros na compreensão da mente

A fim de contextualizarmos os estudos desta aula, trabalharemos com uma situação comum na infância: a vontade de uma criança pegar um brinquedo que pertence a um colega enquanto estão brincando juntos. Como podemos analisar essa situação à luz da psicanálise?

Acompanhe esta leitura para saber!

Vamos Começar!

Você já deve ter ouvido a frase “Freud explica”, mas o que será que Freud explica? Vamos conhecer? Sigmund Freud (1856-1939) foi um médico vienense que mudou, radicalmente, o modo de pensar a vida psíquica. Freud elegeu as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, a interioridade do homem como temas da investigação científica. A investigação sistemática desses temas levou Freud à criação da psicanálise.

Segundo Bock (2018, p. 37), “o termo psicanálise é usado para se referir a uma teoria, a um método de investigação e a uma prática profissional”. Seus pressupostos partem da descoberta do inconsciente. Em 1900, no livro A interpretação dos sonhos, Freud apresentou a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento psíquicos. Essa teoria refere-se à existência de três sistemas ou instâncias psíquicas: inconsciente, pré-consciente e consciente.

Inconsciente | Pré-consciente | Consciente |

| Conjunto de conhecimentos não presentes no campo atual da consciência. É constituído por conteúdos reprimidos, que não têm acesso aos sistemas pré-consciente/consciente, pela ação de censuras internas. Esses conteúdos podem ter sido conscientes, em algum momento, e terem sido reprimidos. | Refere-se ao sistema em que permanecem os conteúdos acessíveis à consciência. É aquilo que não está na consciência naquele momento, mas no momento seguinte pode estar. | É o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e do mundo interior. |

Quadro 1 | Estrutura e o funcionamento psíquicos. Fonte: elaborada pela autora.

Entre 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e introduz os conceitos de id, ego e superego para referir-se aos sistemas da personalidade. Essas instâncias representam as forças psíquicas que moldam o comportamento humano e influenciam a personalidade.

- Id (Isso):

- O Id é a parte mais primitiva e instintiva da mente.

- Opera de acordo com o princípio do prazer, buscando gratificação imediata de desejos e necessidades básicas, sem considerar as consequências sociais ou morais.

- Age de forma impulsiva e irracional, representando os instintos mais fundamentais, como fome, sede e impulsos sexuais.

- Ego (Eu):

- O Ego é responsável pela mediação entre as demandas do Id e as restrições da realidade externa.

- Opera de acordo com o princípio da realidade, buscando satisfazer os desejos do Id de maneira socialmente aceitável e realista.

- Desenvolve estratégias, toma decisões e equilibra as demandas conflitantes do Id e do Superego.

- Superego (Supereu):

- O Superego representa as normas morais e sociais internalizadas, funcionando como a voz da consciência.

- Desenvolve-se a partir das influências parentais e sociais, incorporando padrões éticos e valores transmitidos culturalmente.

- Age como um juiz interno, recompensando comportamentos moralmente aceitáveis e punindo comportamentos considerados inadequados.

Essas três instâncias interagem dinamicamente na mente, influenciando o comportamento e a personalidade de uma pessoa. O equilíbrio entre o Id, o Ego e o Superego é essencial para a saúde psicológica, e os conflitos entre essas partes podem resultar em ansiedade, comportamentos compulsivos ou mecanismos de defesa psicológica. A compreensão dessas estruturas proporciona uma base valiosa para a análise psicanalítica e a compreensão das motivações subjacentes ao comportamento humano.

Siga em Frente...

A descoberta da sexualidade infantil

Freud em suas investigações na prática clínica sobre as causas e o funcionamento das neuroses, descobriu que a maioria dos pensamentos e desejos reprimidos se referia a conflitos de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida dos indivíduos, isto é, na vida infantil estavam as experiências de caráter traumático. Segundo Bock (2018), confirmava-se que as ocorrências desse período da vida deixam marcas profundas na estruturação da pessoa.

As descobertas colocam a sexualidade no centro da vida psíquica, nesse sentido, “o indivíduo, nos primeiros anos de vida, encontra o prazer no próprio corpo” (Bock, 2018, p. 41), e há um desenvolvimento progressivo que levou Freud a postular as fases do desenvolvimento sexual em:

- Fase Oral (0-1 ano):

- Durante o primeiro ano de vida, a boca é a principal zona erógena.

- A principal fonte de prazer é a amamentação ou a alimentação, e o bebê aprende a obter satisfação através da boca.

- Fase Anal (1-3 anos):

- A ênfase muda para a região anal, e o controle dos esfíncteres torna-se uma fonte de conflito e prazer.

- A criança começa a explorar o controle sobre suas funções corporais, desenvolvendo um senso de autonomia.

- Fase Fálica (3-6 anos):

- O foco da zona erógena muda para os genitais.

- Nesta fase, ocorre o Complexo de Édipo, onde as crianças desenvolvem atração pelo progenitor do sexo oposto e rivalidade com o progenitor do mesmo sexo.

- Período de Latência (6 anos até a puberdade):

- A energia sexual é reprimida e direcionada para atividades sociais e educacionais.

- Não há um foco significativo na sexualidade durante esse período.

- Fase Genital (puberdade em diante):

- Início da maturidade sexual.

- A energia sexual é redirecionada para relacionamentos românticos e atividades sexuais maduras.

O Complexo de Édipo refere-se a um estágio do desenvolvimento psicossexual que ocorre por volta dos 3 aos 6 anos de idade. Durante essa fase, segundo Freud, as crianças experimentam sentimentos ambíguos e conflitantes em relação aos pais, mais especificamente desenvolvendo atração inconsciente pelo progenitor do sexo oposto (Complexo de Édipo positivo) e rivalidade com o progenitor do mesmo sexo.

Para Freud, esse conflito é considerado crucial no desenvolvimento da personalidade, influenciando a formação de normas morais, identidade de gênero e relacionamentos futuros. O processo de resolução do Complexo de Édipo envolve a internalização das regras sociais e a aceitação da autoridade dos pais, formando a base para o desenvolvimento do Superego, a instância psíquica responsável pela moralidade e consciência. O Complexo de Édipo é central na teoria freudiana, embora tenha sido criticado e reinterpretado ao longo do tempo.

Vamos Exercitar?

Como apresentado anteriormente, p

Id:

Imagine uma criança que se chama Ana, cujo Id está predominando nesse momento. Ela está totalmente focada no desejo imediato de ter o brinquedo que o colega está usando. O Id de Ana está impulsionando-a a satisfazer seu desejo sem se preocupar com as consequências ou com os sentimentos do colega.

Superego:

Por outro lado, o Superego de Ana entra em cena. Internalizando as normas sociais e morais que aprendeu, o Superego adverte Ana sobre o comportamento inadequado de pegar o brinquedo sem permissão. Ele destaca que isso não é justo e que ela deve respeitar os sentimentos do colega.

Ego:

O Ego de Ana tenta mediar esse conflito. Ele reconhece o desejo do Id de ter o brinquedo, mas também está ciente das regras sociais internalizadas pelo Superego. O Ego procura uma solução equilibrada, como pedir educadamente ao colega para compartilhar o brinquedo ou esperar sua vez.

Nessa situação, há um conflito entre as forças internas de Ana. O Id busca a gratificação imediata, o Superego impõe as normas morais aprendidas e o Ego tenta equilibrar essas forças para encontrar uma solução aceitável socialmente.

Esse exemplo ilustra como, desde cedo, as crianças começam a enfrentar conflitos psicológicos internos, moldando o desenvolvimento de suas personalidades e habilidades sociais.

Saiba Mais

Neste artigo apresentam-se as ideias de Sigmund Freud, Melanie Klein e Jacques Lacan a respeito da constituição subjetiva, destacando-se como eles contribuíram para que a criança fosse considerada um sujeito, e não apenas um objeto de intervenção:

COUTO, D. P. do. Freud, Klein, Lacan e a constituição do sujeito. Psicologia em Pesquisa, UFJF, v. 11, n. 1, 1-10, Janeiro - Junho de 2017.

Também sugerimos que você assista ao filme:

Referências Bibliográficas

BOCK, A. M. B. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

COUTO, D. P. do. Freud, Klein, Lacan e a constituição do sujeito. Psicologia em Pesquisa, UFJF, v. 11, n. 1, 1-10, Janeiro - Junho de 2017. Disponível em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/psicologiaempesquisa/article/view/23388. Acesso em: 23 jan. 2024.

PILETTI, N. Psicologia da aprendizagem: da teoria do condicionamento ao construtivismo. São Paulo: Contexto, 2013.

Aula 3

Psicologia da Educação e Psicologia Escolar

Psicologia da educação e psicologia escolar

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Estudante, a escola desempenha um papel fundamental na educação formal e, ao longo da história, enfrentou diversos desafios que demandam uma abordagem cuidadosa, reflexiva e crítica por parte dos profissionais da educação. É essencial estabelecer um diálogo e uma articulação contínuos, especialmente com diversas áreas do conhecimento, incluindo a Psicologia.

Conforme destacado por Nogaro e Eidt (2015, p. 156), "a educação em si não existe: ela se materializa no contexto e nas relações vividas na sociedade e é concretizada por sujeitos humanos". Isso ressalta a importância de compreender que a educação não é uma entidade isolada, mas sim algo que se manifesta nas interações e dinâmicas sociais.

Portanto, é crucial que os profissionais da educação estejam atentos às nuances do contexto em que estão inseridos, promovendo um ensino que esteja alinhado com as necessidades e realidades dos sujeitos envolvidos. O diálogo constante e a colaboração com diversas disciplinas, como a Psicologia, enriquecem essa abordagem, proporcionando uma compreensão mais holística e eficaz do processo educacional.

Imagine que essas questões sejam alvo da discussão de dois grupos de alunos universitários, cujo professor designou um grupo para ficar imerso na Psicologia da Educação e outro, na Psicologia Escolar. Como esses alunos podem desenvolver seus estudos sobre esses temas?

Que tal explorarmos tudo isso juntos?

Vamos Começar!

Na história da educação brasileira, desde a colônia, o ensino visava formar um padrão de homem moldável e civilizado. Infelizmente, nos dias atuais, muitas vezes nos deparamos com o currículo, a organização dos espaços e dos tempos no cotidiano escolar sendo considerados sob uma perspectiva de controle, em vez de aprendizagens.

O encontro da Psicologia com a educação formal ocorre dentro dessa ideologia de controle, enraizada em uma tradição positivista. Em outras palavras, os conhecimentos da Psicologia chegam à instituição escolar por meio de diagnósticos, instrumentos e laudos excludentes e de controle, psicologizando e patologizando as queixas escolares (Oliveira-Menegotto; Fontoura, 2015).

Como apontam Barbosa e Souza (2012), a Psicologia Educacional no Brasil impregnou-se dos princípios do movimento higienista, no início até meados do século XX, tendo como propósito diferenciar os sujeitos mentalmente saudáveis daqueles que não o eram, legitimando o psicólogo, por possuir condições de manejar instrumentos científicos restritos ao seu campo, a diferenciar os sujeitos aptos dos não aptos. Tal perspectiva da Psicologia era eminentemente clínica e de caráter individual, e servia aos propósitos de ajustamento e de classificação, não levando em consideração a crítica e a compreensão social (Silva, Pedro, Silva, Rezende, & Barbosa, 2013; Wanderer, & Pedroza, 2010). O social, por sua vez, era somente levado em consideração, na medida em que a preocupação girava em torno de normalizar e adaptar o sujeito para o convívio em sociedade (Angelucci, Kalmus, Paparelli, & Patto, 2004; Barbosa, 2012; Tuleski, & cols., 2005). (Oliveira-Menegotto; Fontoura, 2015, p. 379)

O campo da Psicologia Educacional se consolidou através de um olhar sobre a criança que não aprende. "As primeiras aproximações entre a Psicologia e a escola pautaram-se numa visão associacionista e mecanicista, a partir de ideias deterministas e dicotômicas acerca da aprendizagem e do desenvolvimento humano" (Oliveira-Menegotto; Fontoura, 2015, p. 380).

Conforme Oliveira-Menegotto e Fontoura (2015, p. 380), a história da Psicologia Educacional e Escolar brasileira é dividida em períodos históricos, que são:

- Colonização, saberes psicológicos e Educação (1500-1906).

- A Psicologia em outros campos de conhecimento (1906-1930).

- Desenvolvimentismo – a Escola Nova e os psicologistas na Educação (1930-1962).

- A Psicologia Educacional e a Psicologia "do" Escolar (1962-1981).

- O período da crítica (1981-1990).

- A Psicologia Educacional e Escolar e a reconstrução (1990-2000).

- A virada do século: novos rumos? (2000 – até os dias atuais).

Como em todas as ciências, existem movimentos de resistência, e foi a partir dessas ideias contrárias que a Psicologia e a escola, aos poucos, superaram a lógica determinista, dicotômica e segregacionista do processo de aprendizagem e desenvolvimento humano.

Uma nova percepção sobre o aluno emergiu na década de 1970, graças a profissionais da Educação e da Psicologia, que passaram a considerar fatores de natureza histórica, social, cultural, política e econômica nos processos de aprendizagem e desenvolvimento humano. A Psicologia, como ciência, começou a contribuir com a educação a partir de outro paradigma, enxergando o aluno em sua totalidade, e o erro não é mais interpretado pelo viés patológico, mas sim como um processo inerente ao aprendizado (Valle, 2003).

Portanto, as contribuições do campo da Psicologia da Educação no contexto educacional iniciaram um processo de inclusão, considerando a totalidade do indivíduo e reconhecendo o contexto educacional de forma social, cultural, econômica e política. Embora não possamos afirmar que as linhas e pensamentos higienistas, excludentes e segregativos foram totalmente extintos na Psicologia e Educação, podemos afirmar que a produção científica nas duas áreas tem evoluído cada vez mais no sentido de considerar a pluralidade, a totalidade e a interdisciplinaridade, contemplando todos os protagonistas do contexto escolar.

Siga em Frente...

A busca e o grande desafio do campo da Psicologia Educacional e Escolar não devem ser o motivo pelo qual o aluno não aprende, mas sim entender como ocorre o processo que leva a esse resultado.

Desde o início deste texto, referimo-nos à Psicologia Educacional e Escolar, mas qual é a diferença? As diferenciações entre Psicologia Educacional e Psicologia Escolar surgem devido ao objeto de interesse, às finalidades e aos métodos de investigação e/ou intervenção (Barbosa; Souza, 2012).

É necessário considerar a diversidade de concepções, abordagens e sistemas teóricos que constituem as várias produções de conhecimento. Dessa forma, a definição adotada nesta disciplina tem como embasamento teórico a definição de Antunes (2007). A Psicologia Educacional é uma subárea de conhecimento da Psicologia, com vocação para a produção de saberes relativos ao fenômeno psicológico constituinte do processo educativo. A Psicologia Escolar define-se pelo âmbito profissional e refere-se a um campo de ação determinado, ou seja, a escola e as relações que aí se estabelecem; fundamenta sua atuação nos conhecimentos produzidos pela Psicologia da Educação, por outras subáreas da psicologia e por outras áreas de conhecimento (Barbosa; Souza, 2012).

Essa definição não deve ser vista apenas como a Psicologia Educacional atuando no nível teórico e a Psicologia Escolar em nível prático. São recortes e olhares diferenciados, dependentes, que se complementam e derivam da mesma área, com o objetivo de contribuir para a educação.

Para sintetizar as contribuições mais importantes dessas subáreas da Psicologia para a educação, é fundamental definir o ponto de vista que estamos adotando. Nesse sentido, vamos abordar a questão a partir da perspectiva de uma educação dialógica, crítica, reflexiva e da democratização do saber.

Nessa perspectiva, a Psicologia Educacional e Escolar contribui para o contexto educacional por meio de pesquisas, participação, observação e intervenção, sendo crucial o enfoque colaborativo e interdisciplinar. De acordo com Antunes (2007) e Oliveira-Menegotto; Fontoura (2015), suas contribuições incluem:

- Facilitação do acesso e criação de condições para a permanência de todos os educandos na escola.

- Transformação da escola com foco em condições efetivas de escolarização.

- Tradução do princípio de educação inclusiva, incorporando não apenas a educação de alunos com deficiência, mas também todos aqueles que, por diversos motivos, são excluídos da escola e de seus benefícios.

- Consideração da educação como constituída por múltiplos determinantes, incluindo fatores de ordem psicológica.

- Compreensão do processo de ensino e aprendizagem e sua articulação com o desenvolvimento, fundamentada na concreticidade humana (determinações sócio-históricas), compreendida a partir das categorias totalidade, contradição, mediação e superação.

- Compreensão dos fatores presentes no processo educativo através de mediações teóricas "fortes", garantindo uma relação indissolúvel entre teoria e prática pedagógica cotidiana.

- Compreensão do educando a partir da perspectiva de classe e em suas condições concretas de vida, uma condição necessária para construir uma prática pedagógica verdadeiramente inclusiva e transformadora.

- No reconhecimento do educador/professor como sujeito do processo educativo, o que se traduz na necessidade de mudanças profundas nas políticas de formação inicial e continuada desse protagonista fundamental da educação.

- No domínio do referencial teórico da psicologia necessário à educação, mediatizado por conhecimentos próprios do campo educativo e de áreas de conhecimento correlatas.

- Na criação de espaços de fala e escuta dos fenômenos escolares, envolvendo os atores que fazem parte desse cenário.

- Na relevância da intersubjetividade, do vivido, da experiência.

- Na escuta do não dito, com o objetivo de compreender a instituição em sua complexidade, pois a complexidade não é intrínseca ao fenômeno, mas ao olhar que é colocado sobre ele.

- Em criar um espaço para escutar as demandas da escola, desenvolvendo formas de reflexão dentro e sobre a escola, considerando todos os envolvidos.

- Sem deixar de considerar o contexto político, econômico, social, cultural e histórico em que os indivíduos estão inseridos.

Atualmente, o grande desafio da educação e da Psicologia é compreender o indivíduo, seu desenvolvimento e suas aprendizagens em um contexto de transformações rápidas, com grandes avanços tecnológicos e valores diferenciados. O educador minimamente atento percebe o vazio na cultura contemporânea hipermoderna e as perturbadas manifestações juvenis de indisciplina e rebeldia, o individualismo exacerbado (narcisismo), a crise de identidade, a banalização do corpo e dos valores, a indolência, as desagregações e as violências de toda ordem. "A velocidade das mudanças na Psicologia e Educação e os novos meios de comunicação, turbinados pelas novas tecnologias, contribuem para a intensificação e agravamento desses problemas" (Casali, 2015, p. 30 apud Nogaro; Eidt, 2015, p. 158).

Em uma sociedade denominada por Zygmunt Bauman de sociedade líquida, caracterizada pelo sociólogo como uma sociedade onde os paradigmas são voláteis, os modelos não duráveis e a liquidez substituem aquilo que é sólido, qual é o compromisso da escola?

A escola deve ter como compromisso promover o esclarecimento, a reflexão crítica e consciente, além de proporcionar novas perspectivas. É necessário que a escola construa espaços e dê voz aos indivíduos para discutir e dialogar sobre a vida que desejam viver, abordando questões e polêmicas contemporâneas de todas as naturezas – econômicas, políticas, sociais, culturais e históricas – sem rótulos e preconceitos.

Vamos Exercitar?

Como apresentado no início da aula, i

Existem diferenças quando se fala em Psicologia Escolar e Psicologia Educacional/da Educação? Qual é o histórico das proximidades entre a ciência da Psicologia e a ciência da Educação? Como podemos considerar as contribuições da Psicologia para o contexto educacional na atualidade?

É importante iniciar a construção sistematizada dessa aprendizagem entendendo a escola como espaço legítimo da educação formal ao longo da história.

Em seguida, deve-se contextualizar historicamente o encontro da Psicologia com a Educação formal. Como os conhecimentos da Psicologia chegam até a Instituição Escolar? Quais são os períodos históricos da História da Psicologia Educacional e Escolar brasileira?

Torna-se fundamental também compreender as diferenciações entre Psicologia Educacional e Psicologia Escolar, considerando o objeto de interesse, as finalidades e os métodos de investigação e/ou intervenção.

Atualmente, qual é o grande desafio da Educação e da Psicologia em relação ao desenvolvimento e aprendizagem dos indivíduos?

É

Portanto, que tal pensar em formas de compartilhamento dos conhecimentos não apenas com os colegas da disciplina, mas também com outros grupos que possam ter interesse?

Saiba Mais

Leia o artigo a seguir para o aprofundamento do seu conhecimento na educação escolar.

MARQUES, A. F. A educação escolar e o resgate da identidade cultural das classes populares. Ciênc. educ. (Bauru), v. 6, n. 1, p. 66-73, 2000.

O artigo discute o grande desafio do Estado e da sociedade brasileira em garantir uma educação escolar que corresponda às necessidades concretas, principalmente dos segmentos sociais que frequentam o ensino público. Afirma que a satisfação dessa demanda passa, sobretudo, por um processo educativo que lhes proporcione o resgate de sua identidade cultural.

Buscando superar as perspectivas tradicionais, compreendemos que o papel do psicólogo escolar, evidenciado na literatura, está longe de apresentar-se como um técnico de "queixas de aprendizagem", muito menos como uma variável neutra que intervém no contexto educacional. Ao contrário, é a partir da autopercepção do seu caráter político que poderá atuar como um real facilitador das questões que perpassam o

Para aprender mais sobre a atuação do psicólogo escolar, leia este artigo:

MIRANDA, L. L. et al. Perspectivas de atuação do psicólogo escolar na rede pública de ensino: um estudo exploratório em uma escola de Fortaleza. Psicol. educ., São Paulo, n. 25, p. 113-129, dez. 2007.

Referências Bibliográficas

ANTUNES, M. A. M. Psicologia escolar e educacional: história, compromissos e perspectivas. Cadernos de Psicopedagogia, c. 6., v. 11, 0-0. Recuperado: 2 jun. 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-85572008000200020&script=sci_arttext. Acesso em: 27 maio 2016.

BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2001.

BARBOSA, D. R.; SOUZA, M. P. R. de. Psicologia educacional ou escolar? Eis a questão. Psicol. Esc. Educ., Maringá, v. 16, n. 1, p. 163-173, jun. 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572012000100018&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 27 maio 2016.

MARQUES, A. F. A educação escolar e o resgate da identidade cultural das classes populares. Ciênc. educ. (Bauru), v. 6, n. 1, p. 66-73, 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151673132000000100007&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 28 dez. 2023.

MIRANDA, L. L. et al. Perspectivas de atuação do psicólogo escolar na redepública de ensino: um estudo exploratório em uma escola de Fortaleza. Psicologia da Educação, São Paulo, n. 25, p. 113-129, dez. 2007. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-69752007000200007&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 25 jun. 2016.

NOGARO, A.; EIDT, P. Ética e prática educativa na sociedade líquida. Rev. Educ. PUC-Camp., Campinas, v. 20, n. 2, p. 155-165, maio/ago. 2015.

OLIVEIRA-MENEGOTTO, L. M. de; FONTOURA, G. P. da. Escola e psicologia: uma história de encontros e desencontros. Psicol. Esc. Educ., Maringá, v. 19, n. 2, p. 377-386, ago. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572015000200377&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 27 maio 2016.

RODRIGO, L. M. Platão e o debate educativo na Grécia Clássica. Campinas, SP: Autores Associados, 2014.

VALLE, E. Ética, pós-modernidade e educação humanizadora. In: DALLA COSTA, A. A.; ZARO, J.; SILVA, J. C. (org.). Educação humanizadora e os desafios na sociedade pós-moderna. Santa Maria: Biblios, 2015. p. 72-99.

VALLE, L. E. L. R. Psicologia escolar: um duplo desafio. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 23, n. 1, p. 22-29, 2003.

Aula 4

Práticas Educativas como Contextos de Desenvolvimento

Práticas educativas como contextos de desenvolvimento

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Até agora, nos dedicamos a entender a Psicologia da Educação e da Aprendizagem como uma disciplina nuclear da teoria educacional para que você pudesse delimitar com clareza o seu objeto de estudo e, consequentemente, como ela se constitui como uma disciplina-ponte entre a Psicologia e a Educação. Agora, nosso objetivo de aprendizagem é entender, do ponto de vista da psicologia da educação, como as práticas educativas familiares, sociais e escolares impactam o desenvolvimento da criança. Para chegarmos a esse objetivo, vamos conhecer uma situação-problema?

A disciplina Seminário, que compõe a estrutura do curso de Licenciatura, propõe aos alunos o desafio de compreender a contribuição e influência da família, da escola e das relações sociais na formação do cidadão.

Para dialogarmos sobre essa situação-problema, podemos partir dos seguintes questionamentos: qual é a natureza social e a função socializadora da educação? Quais são as práticas educativas e os âmbitos da educação? Quais são as práticas educativas na família (sistema e funções)? Qual é a importância das relações sociais no desenvolvimento do indivíduo? Imagine-se como aluno da disciplina mencionada e realize a leitura pensando nessas questões, vamos começar?

Vamos Começar!

Segundo Savater (2005, p. 33), o aprendizado vai além da mera interação direta com as coisas. Parte do conhecimento provém dessa experiência, no entanto, o que define o ser humano não é apenas o ato de aprender, mas, mais significativamente, a capacidade de aprender com outros seres humanos, de ser ensinado por eles. O autor argumenta que nosso verdadeiro educador não é o mundo material, os eventos naturais ou a chamada "cultura" com seus rituais e suas técnicas, mas sim a conexão intersubjetiva com outras consciências (Savater, 2005, p. 34).

O desenvolvimento pessoal, então, surge da interação entre a bagagem biológica e cultural, mediada pelos sujeitos do contexto social. A bagagem biológica, representada pelo código genético, é notavelmente flexível e exerce pouco controle sobre o comportamento futuro do indivíduo (Salvador et al., 1999, p. 142). Por outro lado, a bagagem cultural refere-se às experiências proporcionadas pelo grupo social.

Portanto, a compreensão do desenvolvimento humano deve abranger um sistema global e integrado, considerando as inter-relações entre o biológico, o social, o fisiológico e o cultural. Ao estudar essas interações, a educação ganha condições mais sólidas para compreender o processo educacional dos indivíduos.

O conceito de "desenvolvimento" está intrinsecamente ligado aos aspectos culturais e sociais, tornando crucial a consideração dos vínculos entre aprendizagem, cultura e desenvolvimento. A educação, conforme Salvador et al. (1999, p. 143), é a "chave que explica essas relações". Reflita:

[...] o fato de ensinar a nossos semelhantes e de aprender com nossos semelhantes é mais importante para o estabelecimento de nossa humanidade do que qualquer um dos conhecimentos concretos que assim perpetuam ou se transmitem. (Savater, 2005, p. 35)

É evidente a função socializadora da educação, que nos permite conservar, compartilhar e aprofundar na nossa cultura, fazendo-nos partícipes do conjunto de valores, de normas, de estratégias e conhecimentos próprios do grupo social que nos acolhe; é evidente também a sua natureza social (Salvador et al., 1999, p. 143).

Nesse sentido,

[...] A realidade dos nossos semelhantes implica que todos nós protagonizamos a mesma história: eles contam para nós, contam-nos coisas e, com sua escuta, tornam significativa a história que nós também vamos contando. Ninguém é sujeito na solidão e no isolamento, sempre se é sujeito entre outros sujeitos: o sentido da vida humana não é um monólogo, mas provém do intercâmbio de sentidos, da polifonia oral. Antes de mais nada a educação é a revelação dos outros, da condição humana como um concerto de cumplicidade inevitáveis. (Savater, 2005, p. 38)

O primeiro ambiente educativo no processo de formação humana é o contexto familiar. Além disso, o ambiente escolar é meticulosamente planejado para influenciar intencionalmente o desenvolvimento do indivíduo. Na esfera familiar, a educação se desenrola por meio de situações cotidianas e habituais. Já no ambiente escolar, a formação humana acontece por meio de situações educativas formais e intencionais, mediadas por um currículo escolar.

O que queremos destacar aqui é que a educação, em sentido amplo, não se limita ao processo de escolarização. Ela vai além à medida que alcança suas finalidades de socialização e individualização progressiva. No campo educacional, reconhecemos a educação como um fenômeno social complexo, ocorrendo em três universos distintos. A educação se desdobra em três instâncias, com distinções e delimitações mantidas por linhas tênues que as distinguem e entrelaçam: são as instâncias informal, formal e não formal.

- A educação formal é um processo sistemático de escolarização, inserido em um sistema educativo e um currículo escolar específico para esse fim. O processo educativo é intensamente organizado, planejado e sistemático, visando atingir objetivos específicos.

- A educação informal, segundo Trilla (1993, p. 22), consiste em "processos educativos produzidos de maneira indiferenciada e subordinada a outros objetivos e processos sociais, nos quais a função educativa não é dominante, não possuindo uma especificidade. São processos em que a educação se produz de maneira difusa".

- A educação não formal é aquela em que os processos educativos ocorrem de maneira indiferenciada e subordinada a objetivos sociais. Conforme afirma Trilla (1993, p. 23), "[...] são processos em que a educação se produz de uma maneira difusa".

Siga em Frente...

Modelo ecológico (bioecológico)

O modelo ecológico do desenvolvimento humano proposto por Bronfenbrenner (1979) nos indica os contextos (ambientes) nos quais a criança se desenvolve: microssistema, mesossistema e exossistema.

- Microssistema: refere-se ao conjunto de atividades, papéis e relações interpessoais experimentados pelo sujeito em seu contexto ou espaço, incluindo relações familiares e institucionais.

- Mesossistema: representa as interações entre dois ou mais contextos nos quais o sujeito participa ativamente.

- Exossistema: engloba contextos nos quais o sujeito não está diretamente envolvido.

- Macrossistema: envolve o conjunto de valores culturais de um grupo social.

Bronfenbrenner (1979) nos oferece insights valiosos sobre os contextos de desenvolvimento, enfatizando que tanto a família quanto a escola precisam proporcionar à criança a incorporação gradual de padrões de atividade complexos e envolvê-la em atividades em que participa com o auxílio de outros, mas de maneira independente.

Dessa maneira, podemos entender que o processo educativo assume diversas formas e se desenrola em variados contextos. As práticas educativas nesses ambientes desempenham um papel crucial no desenvolvimento pessoal do sujeito, pois a aprendizagem ocorre à medida que ele se apropria de forma pessoal da realidade e reestrutura seu conhecimento, reconhecendo que esse processo é não apenas cognitivo, mas também social.

No ambiente escolar, os alunos adquirem aprendizagens por meio da educação formal, que é intencional e estruturada para desenvolver competências relacionadas ao conhecimento e à aplicação, bem como aos aspectos de ser e conviver. A educação não formal acontece fora desse ambiente, envolvendo meios culturais e de comunicação, enquanto a aprendizagem não formal está muitas vezes associada a um ambiente mais agradável, caracterizado por liberdade, desejo e entretenimento. A educação informal, por sua vez, ocorre espontaneamente no dia a dia, por meio de relações, vivências e experiências.

Ao considerarmos o tripé da educação formal, não formal e informal, a Psicologia, não apenas no campo educacional, contribui significativamente para a compreensão das relações intra e interpessoais, subjetividades, desejos, necessidades individuais, relações familiares, escolares, grupais e sociais, além da construção de identidade.

A Psicologia como ciência proporciona uma compreensão mais profunda do processo de aprendizagem em diferentes contextos sociais, considerando aspectos fisiológicos, cognitivos e psicossociais dos indivíduos.

Exemplificando, podemos observar como a linguagem dirigida às crianças e o aprendizado de habilidades específicas para se adaptarem a diferentes situações têm impacto na formação, especialmente quando a família considera a criança como um interlocutor ativo, envolvendo-a em tarefas compartilhadas, fazendo toda a diferença nesse processo.

Vamos Exercitar?

O desafio dos alunos da disciplina de Seminário é compreender a contribuição e influência da família, da escola e das relações sociais na formação do cidadão, levando em consideração os seguintes questionamentos:

Por fim, qual é a reflexão sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dos indivíduos, levando em consideração a família, a escola e as relações sociais? Os grupos devem socializar suas aprendizagens de forma interativa! Quem sabe utilizar no momento da socialização algumas dinâmicas, brincadeiras, jogos, entre outros. É importante pensar nas formas mais significativas para a socialização das aprendizagens adquiridas.

Como primeira mediadora entre o homem e a cultura, a família constitui a unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, social e cognitivo que estão imersas nas condições materiais, históricas e culturais de um dado grupo social. Ela é a matriz da aprendizagem humana, com significados e práticas culturais próprias que geram modelos de relação interpessoal e de construção individual e coletiva. Os acontecimentos e as experiências familiares propiciam a formação de repertórios comportamentais, de ações e resoluções de problemas com significados universais (cuidados com a infância) e particulares (percepção da escola para uma determinada família).

Essas vivências integram a experiência coletiva e individual que organiza, interfere e a torna uma unidade dinâmica, estruturando as formas de subjetivação e interação social. E é por meio das interações familiares que se concretizam as transformações nas sociedades que, por sua vez, influenciarão as relações familiares futuras, caracterizando-se por um processo de influências bidirecionais, entre os membros familiares e os diferentes ambientes que compõem os sistemas sociais, dentre eles a escola, constituem fator preponderante para o desenvolvimento da pessoa (Dessen; Polonia, 2007, p. 22).

Possíveis respostas:

A educação possui uma natureza intrinsecamente social, pois é através dela que os indivíduos adquirem conhecimentos, valores, normas e habilidades necessárias para participar efetivamente da sociedade. Além de transmitir conhecimento acadêmico, a educação desempenha um papel crucial na socialização dos indivíduos. Isso significa que ela ajuda os indivíduos a aprenderem como se comportar dentro de normas culturais e sociais, como interagir com os outros, como desenvolver habilidades de comunicação e como se engajar em processos colaborativos.

As práticas educativas referem-se aos métodos e estratégias utilizados para facilitar o aprendizado e o desenvolvimento dos indivíduos. Elas ocorrem em diversos âmbitos:

1. Educação Formal: É o tipo de educação que ocorre em instituições educacionais estruturadas, como escolas, universidades e centros de formação profissional.

2. Educação Informal: Refere-se ao aprendizado que ocorre fora do ambiente escolar, muitas vezes de maneira não estruturada, através de experiências cotidianas, interações sociais e mídias.

3. Educação Não Formal: Está organizada e sistemática, mas ocorre fora do sistema educacional convencional. Exemplos incluem cursos de treinamento profissional, workshops e programas de educação comunitária.

A família desempenha um papel fundamental na educação inicial e contínua dos indivíduos. Suas práticas educativas são informais e ocorrem através de: Modelagem de Comportamento, transmissão de valores e normas, suporte emocional e social. As relações sociais desempenham um papel vital no desenvolvimento emocional, cognitivo e comportamental dos indivíduos.

Saiba Mais

Sugerimos a leitura do livro Educação não formal – contextos, percursos e sujeitos, organizado por Margareth Brandini Park e Renata Sieiro Fernandes, pedagogas e pesquisadoras do Grupo de Estudos em Memória, Educação e Cultura (GEMEC), vinculado à Faculdade de Educação (FE) e ao Centro de Memória da Unicamp (CMU). A obra, produzida pela editora Setembro, reúne 22 artigos de 46 autores, todos intimamente ligados ao tema, seja por meio de trabalhos práticos, seja por intermédio de reflexões.

Os textos que compõem o livro trazem como proposta o exercício de um novo olhar sobre as práticas educacionais do terceiro setor, uma educação integral e integrada, que contemple espaços e experiências diversificadas e autônomas.

Também indicamos o artigo a seguir, que trata das contribuições da escola e da família para o desenvolvimento das pessoas:

DESSEN, M. A. & POLONIA, A. da C. Família e a escola como contextos de desenvolvimento humano. Paideia, 2007, v. 17, n. 36, p. 21-32.

Referências Bibliográficas

BRONFENBRENNER, U. The ecology of human development: experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.

BRONFENBRENNER, U. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais e planejados. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

BRONFENBRENNER, U. Ecological system theory. Annals of Child Development, v. 6, p. 187-249, 1989.

DESSEN, M. A. & POLONIA, A. da C. Família e a escola como contextos de desenvolvimento humano. Paideia, 2007, v. 17, n. 36, p. 21-32. Disponível em: https://www.scielo.br/j/paideia/a/dQZLxXCsTNbWg8JNGRcV9pN/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 8 jun. 2016.

SALVADOR, C. C. et al. Psicologia do ensino. Porto Alegre: Artmed, 2000.

SALVADOR, C. C. et al. Psicologia da educação. Porto Alegre: Artmed, 1999.

SAVATER, F. O valor de educar. São Paulo: Planeta do Brasil, 2005.

Encerramento da Unidade

Psicologia e Educação

Videoaula de Encerramento

Olá, estudante! Nesta videoaula, exploraremos a fascinante interseção entre a psicologia e a educação. Descubra como compreender os processos mentais dos alunos pode aprimorar sua abordagem pedagógica. Os insights abordados são cruciais para criar ambientes de aprendizado mais eficazes e promover o desenvolvimento integral dos estudantes. Esse conhecimento não apenas enriquecerá sua prática profissional, mas também transformará a maneira como você percebe e guia o aprendizado. Está pronto para essa jornada de descobertas?

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Chegada

Vimos que o campo psicológico constitui uma ciência com o objetivo de explicar como o ser humano pode conhecer e interpretar a si mesmo, assim como interpretar e conhecer o mundo em que vive, incluindo a interação entre indivíduos, a relação com a natureza, objetos e os sistemas sociais, econômicos e políticos aos quais estão inseridos. Seu objeto de estudo está centralizado nos seres vivos que estabelecem trocas simbólicas com o meio ambiente.

Dentre os conteúdos abordados, exploramos um pouco da história da psicanálise e seus conceitos que, ainda hoje, são amplamente discutidos e possuem grande relevância quando pensamos na história da psicologia. Entretanto, visando alcançar a competência proposta, você percebeu que existem diferenças notáveis ao abordar a Psicologia Escolar e a Psicologia Educacional.

Na trajetória da Psicologia Educacional, inicialmente voltada para a criança com dificuldades de aprendizado, as abordagens eram associacionistas e mecanicistas, com visões deterministas e dicotômicas (Oliveira-Menegotto; Fontoura, 2015, p. 380). Na década de 1970, profissionais de Educação e Psicologia trouxeram uma visão mais ampla, considerando fatores históricos, sociais e culturais no processo de aprendizagem. A Psicologia, como ciência, passou a enxergar o aluno integralmente, percebendo o erro não como patológico, mas como parte do aprendizado (Valle, 2003).

Reflita Nesse contexto, você considera que a escola, em seu compromisso, deve fomentar esclarecimento, reflexão crítica e oferecer novas perspectivas para a psicologia da educação? Como a Psicologia da Educação, enquanto área de conhecimento, pode subsidiar o trabalho dos professores? |

É Hora de Praticar!

O desafio da diversidade na escola

Ana, uma professora do ensino fundamental, enfrenta o desafio de lidar com uma turma diversificada, composta por alunos de diferentes origens culturais, sociais e níveis de habilidade. A escola, alinhada com o compromisso de fomentar esclarecimento, reflexão crítica e oferecer novas perspectivas para a psicologia da educação, busca integrar práticas que considerem a complexidade dessa diversidade.

Ana decide explorar os princípios da Psicologia Educacional para melhor compreender as necessidades individuais de seus alunos. Ela utiliza abordagens que vão além das visões tradicionais, reconhecendo fatores históricos, sociais e culturais que influenciam o processo de aprendizagem.

Ao aplicar esses conceitos, Ana cria estratégias personalizadas para atender às diversas necessidades da turma. Ela utiliza métodos que consideram a troca simbólica dos alunos com o meio ambiente, promovendo uma aprendizagem mais significativa.

Além disso, Ana organiza debates abertos sobre questões contemporâneas, incentivando a reflexão crítica entre os alunos. Ela busca criar um ambiente inclusivo, em que as diferenças não são apenas toleradas, mas valorizadas. A psicologia da educação, nesse cenário, subsidia o trabalho de Ana, permitindo uma abordagem mais holística e eficaz para a diversidade em sala de aula.

Assim, o compromisso da escola em proporcionar esclarecimento e novas perspectivas se reflete na prática de Ana, demonstrando como a integração da psicologia da educação pode enriquecer o ambiente escolar e promover o desenvolvimento integral dos alunos.

Reflita

Dê o play!

Clique aqui para acessar os slides do Dê o play!

Resolução do estudo de caso

Diante dos desafios apresentados por Ana, a escola reconhece a importância de abraçar a diversidade e promover um ambiente inclusivo. Em resposta ao compromisso de fomentar esclarecimento, reflexão crítica e novas perspectivas para a psicologia da educação, algumas medidas são implementadas:

- Formação continuada: a escola investe em programas de formação continuada para os professores, focados na compreensão da diversidade e nas práticas pedagógicas inclusivas. Essa formação busca fortalecer a capacidade dos educadores em aplicar conceitos da Psicologia Educacional de maneira prática.

- Recursos pedagógicos diversificados: a escola disponibiliza recursos pedagógicos variados, adaptados para atender às diferentes necessidades dos alunos. Isso inclui materiais que consideram a diversidade cultural, social e de habilidades, promovendo uma aprendizagem mais significativa.

- Espaços de diálogo e reflexão: são criados espaços regulares de diálogo entre alunos, professores e pais para discutir questões relacionadas à diversidade. Esses espaços visam estimular a reflexão crítica e promover o respeito às diferenças, alinhados com os princípios da Psicologia Educacional.

- Suporte psicológico: a escola implementa serviços de suporte psicológico, oferecendo acompanhamento a alunos que possam enfrentar desafios emocionais devido à diversidade. Isso envolve a colaboração estreita com profissionais da Psicologia Educacional para garantir um suporte integral.

Ao adotar essas medidas, a escola busca não apenas enfrentar os desafios presentes, mas também criar um ambiente educacional mais enriquecedor, inclusivo e alinhado com os avanços da psicologia da educação. A resolução destaca a importância de uma abordagem integrada, que reconhece e valoriza a diversidade como um ativo essencial para o processo educacional.

Dê o play!

Assimile

Exploramos a teoria elaborada por Freud sobre o estudo do aparelho psíquico, desvendando as intricadas camadas da mente que moldam nossa experiência e influenciam nosso comportamento. Ao longo desse percurso, vimos como as ideias freudianas abriram novas perspectivas para a compreensão dos processos mentais e da dinâmica psicológica. Ao mergulharmos nessas reflexões, compreendemos não apenas as contribuições de Freud à psicanálise, mas também os alicerces sobre os quais se erguem as modernas teorias psicológicas.

Freud apresentou a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento psíquicos. Essa teoria refere-se à existência de três sistemas ou instâncias psíquicas: inconsciente, pré-consciente e consciente.

Para aprimorar seus conhecimentos, recomendamos o curso: Capacite todos os alunos com uma sala de aula inclusiva, oferecido pela Microsoft. Este curso é projetado para educadores de todas as áreas disciplinares que desejam capacitar os alunos a utilizar ferramentas para desbloquear todo o seu potencial, atendendo a uma diversidade de necessidades. É uma excelente oportunidade para você expandir suas habilidades e se conectar com as práticas mais atuais do mercado. Aproveite essa chance para complementar o que você aprendeu e se destacar ainda mais na sua jornada acadêmica e profissional. Alguns vídeos podem estar em inglês, para ativar a legenda de tradução instantânea para português, siga estes passos: |

Referências

BOCK, A. M. B. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

OLIVEIRA-MENEGOTTO, L. M. de; FONTOURA, G. P. da. Escola e psicologia: uma história de encontros e desencontros. Psicol. Esc. Educ., Maringá, v. 19, n. 2, p. 377-386, ago. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-85572015000200377&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 27 maio 2016.

VALLE, E. Ética, pós-modernidade e educação humanizadora. In: DALLA COSTA, A. A.; ZARO, J.; SILVA, J. C. (org.). Educação humanizadora e os desafios na sociedade pós-moderna. Santa Maria: Biblios, 2015, p. 72-99.