Governança e proteção ambiental

Aula 1

Proteção Ambiental Internacional

Proteção ambiental internacional

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

É uma alegria tê-lo conosco em mais uma aula da disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental!

Nossa temática será sobre o sistema de proteção e governança ambiental internacional. Ela permitirá que você compreenda o processo de reconhecimento e afirmação da proteção ambiental no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Por meio das conferências da ONU, discussões como mudanças do clima, sustentabilidade e outras passaram a fazer parte do nosso dia a dia profissional. Além disso, há a aplicabilidade dos documentos internacionais no ordenamento jurídico brasileiro, em um diálogo cada vez mais recorrente, para que os desafios ambientais sejam enfrentados por todos os Estados.

Você, que atua como professor em uma instituição do ensino fundamental e médio, ficou responsável pela elaboração de uma atividade extracurricular, cujo objetivo é descartar a importância dos acordos e conferência ambientais. Para isso, decidiu organizar uma mostra de painéis trabalhando os pontos descritos a seguir:

- O que é a ONU? Qual a sua importância para a temática ambiental e social?

- Qual a importância das conferências ambientais?

- Escolha e discorra sobre uma importante conferência de sua escolha.

Vamos Começar!

A proteção ambiental internacional

A temática ambiental entrou na agenda global na década de 1960, do século passado, a partir das preocupações com os efeitos da explosão demográfica mundial e do aumento da poluição. Em um período de forte expansão do comércio e das atividades econômicas houve a constatação dos limites desse crescimento, que se tornou um assunto de debates entre pesquisadores e atores das instâncias internacionais.

O sistema internacional contemporâneo é relativamente recente, originado no final da Segunda Guerra Mundial, com a Conferência de São Francisco, de 1945, que aprovou a Carta de São Francisco, de criação da Organização das Nações Unidas (ONU). O propósito primordial da ONU é o de garantir a paz mundial, mas também o de “conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário [...]” e de “ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns” (Brasil, 1945). Assim, a ONU se tornou o centro das discussões globais, atuando por meio de seus conselhos: Segurança, Econômico e Social e outros; de suas comissões: Direitos Humanos (desde 2006 se transformou em Conselho) etc.; E de suas agências especializadas: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO); Fundo Monetário Internacional (FMI).

No que se refere ao direito internacional, em que os principais sujeitos são os Estados, é preciso destacar o papel da ONU, que se tornou o lócus de formação de um arcabouço de normas e instituições em várias áreas, como direitos humanos, educação, cultura e meio ambiente. Com essa perspectiva, a discussão entre Estados é fundamental para a formação de normas ambientais internacionais com o objetivo comum de proteção ao meio ambiente em todas as suas dimensões. Vários problemas ambientais são de caráter transnacional e exigem ações multilaterais e cooperativas (Bursztyn; Bursztyn, 2012).

A formalização da proteção ambiental no âmbito internacional se dá essencialmente por meio de dois tipos de atos: tratados e declarações. Os tratados são firmados entre Estados e podem ser bilaterais (dois Estados) ou multilaterais (vários Estados). Um tratado possui força jurídica vinculante, assim, é chamado de hard law. Os tratados podem ser globais, quando estabelecidos em organizações de abrangência mundial (exemplo: ONU), ou regionais, quando firmados por países de uma determinada região do mundo ou em uma organização delimitada geograficamente (exemplo: OEA). Os tratados de direito ambiental costumam receber a denominação de convenção, porque costumam ser oriundos de conferências específicas para debater temáticas ambientais. Já as declarações, que no direito ambiental não têm força jurídica vinculante, são chamadas de soft law, ou seja, não são normas impositivas, mas formam os princípios do direito internacional. Esses são gradativamente reconhecidos nas instâncias internacionais e nacionais. Portanto, ao estudar o direito ambiental, esses dois tipos de atos são os mais frequentes.

Os tratados em matéria ambiental costumam ter algumas características, tais como: (i) os países signatários se submetem às regras comuns; (ii) os países adotam uma cooperação interestatal, por meio de agências internacionais ou órgãos específicos que são criados; (iii) o conteúdo dos tratados depende do estágio atual do conhecimento científico; (iv) os tratados podem comportar obrigações diferenciadas entre países (Bursztyn; Bursztyn, 2012). Os tratados ambientais são compromissos para enfrentar questões como poluição, diversidade biológica, mudança do clima, florestas, dentre outros, que são reveladores de como as dinâmicas ambientais não respeitam fronteiras de Estados. Exige-se deles a cooperação e a articulação comum para o enfrentamento dos desafios ambientais.

É evidente que esse é um processo complexo, com dificuldades, porque a estrutura do direito internacional foi construída em observância a um dos pressupostos do Estado moderno, a soberania. E isso significa a autodeterminação dos seus territórios para dispor livremente de suas riquezas e recursos naturais. Além disso, a autodeterminação está diretamente ligada ao desenvolvimento, que é um argumento presente entre os países, em especial os emergentes, marcados pela desigualdade em múltiplas dimensões – econômica, social, ambiental. A cooperação para lidar com os problemas ambientais deve equacionar esses desafios. Isso demonstra a complexidade dos debates nas instâncias internacionais.

A partir da década de 1970, há o franco desenvolvimento do direito internacional do meio ambiente, que ocorreu com as conferências no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), como observaremos a seguir.

Siga em Frente...

As conferências ambientais da ONU

Entender o processo de constituição das instâncias de governança ambiental internacional passa pela compreensão das conferências das Nações Unidas sobre a temática. Da primeira conferência, em 1972, até os dias atuais, a ONU promoveu quatro conferências mundiais, que foram decisivas para que assuntos como meio ambiente equilibrado, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, entre outros, assumissem centralidade na agenda global. São elas:

- Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (1972).

- Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992).

- Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+10 (2002).

- Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20 (2012).

Em 1968, a Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução 2.398 (XXIII), decidiu pela realização de uma conferência mundial para discutir as questões ambientais. Dessa forma, ocorreu, de 5 a 16 de junho de 1972, na cidade de Estocolmo, Suécia, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que é considerada um marco do direito ambiental internacional.

No curso dos trabalhos da Conferência, os países participantes dividiram-se em duas correntes de interpretação dos problemas ambientais (Melo, 2017): (i) de um lado, os preservacionistas, liderados pelos países desenvolvidos, que defenderam a mitigação nas intervenções antrópicas do meio ambiente; e (ii) de outro, os desenvolvimentistas, composta pelos países em desenvolvimento, entre os quais o Brasil, que defendiam a aceitação da poluição e que a preocupação deveria ser com o crescimento econômico.

Ao término dos trabalhos, foi editada a Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano, com 26 princípios. O Princípio 1 da Declaração reconhece o meio ambiente com qualidade como direito fundamental:

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras (Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano, 1972).

No quadro de governança internacional, em dezembro de 1972, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com sede em Nairóbi, Quênia, responsável por promover a proteção ao meio ambiente e o uso eficiente de recursos naturais no contexto do desenvolvimento sustentável. O PNUMA é uma agência do sistema das Nações Unidas e a principal autoridade global em meio ambiente (Melo, 2017).

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), realizada em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, também conhecida como a Cúpula da Terra, representou o momento máximo da preocupação ambiental global. Foram produzidos cinco documentos internacionais: (i) Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; (ii) Agenda 21; (iii) Convenção-Quadro sobre Mudanças do Clima; (iv) Convenção sobre Diversidade Biológica ou da Biodiversidade (v) Declaração de Princípios sobre Florestas. A Declaração do Rio é um documento que contém 27 princípios, norteadores do direito ambiental na esfera internacional e fonte para o desenvolvimento principiológico na legislação ambiental dos países.

No que se refere à Agenda 21, trata-se de um documento programático com 40 capítulos, em que se estabelecem diretrizes para a implementação do desenvolvimento sustentável, do espaço global ao local. Já a Convenção sobre Diversidade Biológica é o mais importante instrumento internacional de proteção da biodiversidade. Os objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica são: (i) a conservação da diversidade biológica; (ii) a utilização sustentável de seus componentes; e (iii) a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado (Melo, 2017).

Por fim, a Declaração de Princípios sobre Florestas é um documento sem força jurídica vinculativa. Em seu conteúdo, essa declaração exprime que os países, em especial os desenvolvidos, devem empreender esforços para recuperar a Terra por meio de reflorestamento, arborização e conservação florestal.

Em 2002, a ONU promoveu, em Johanesburgo, África do Sul, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio+10. Em seus debates, emergiu a necessidade de adoção de medidas concretas para executar os objetivos da Agenda 21, até então não suficientemente implementados, além do enfoque na importância da concretização de políticas públicas para um crescimento com sustentabilidade. Dois foram os documentos oficiais da Cúpula Mundial: (i) Declaração Política; e (ii) o Plano de Implementação.

A Declaração Política, denominada O Compromisso de Johanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável, reafirma os princípios das duas conferências anteriores e faz uma análise da pobreza e da má distribuição de renda no mundo. O Plano de Implementação é o documento das metas, assentadas em três objetivos: (i) a erradicação da pobreza; (ii) a alteração nos padrões insustentáveis de produção e consumo; e (iii) a proteção dos recursos naturais para o desenvolvimento econômico e social. A partir deles, o Plano de Implementação relaciona as medidas de desenvolvimento sustentável para cada região do planeta.

Em junho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro foi palco da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). A Rio+20 teve dois temas principais: (i) a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e (ii) a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável (Melo, 2017). A Rio+20 não teve a mesma representatividade das conferências anteriores. Os países desenvolvidos, diante da crise econômica global de 2008, optaram por não se comprometer com medidas vinculantes ou mesmo metas específicas para as diversas temáticas com pertinência ambiental. O documento final da Conferência é denominado O Futuro que Queremos, e contém 283 tópicos que, em linhas gerais, relaciona a renovação dos compromissos políticos das conferências anteriores (Estocolmo/1972, Rio/1992 e Johanesburgo/2002) e consigna proposições genéricas da economia verde e o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável (Melo, 2017).

Por fim, em 28 de julho de 2022, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução declarando que todas as pessoas têm direito a um meio ambiente limpo e saudável (ONU, 2022). Apesar de não ser vinculante, a resolução é um importante indicativo para a proteção ambiental em todo o planeta.

A Interface internacional e o direito brasileiro

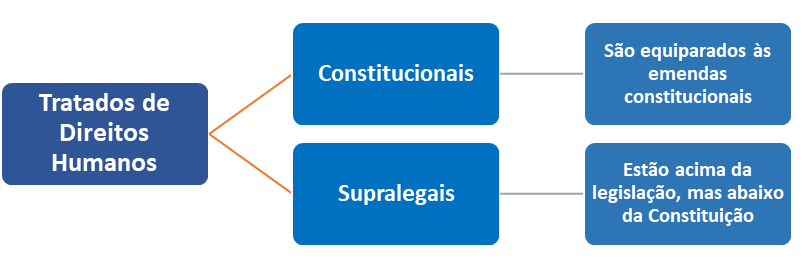

As decisões proclamadas nas conferências das Nações Unidas e nos acordos internacionais têm influência direta na estrutura jurídica e nos órgãos de governança ambiental nacional. Há uma simbiose entre direito internacional e nacional na proteção ambiental. Isso se dá tanto pela incorporação dos tratados ambientais na ordem jurídica brasileira quanto pela inspiração na elaboração de diplomas legais na legislação brasileira.

Inicialmente, a aprovação de um tratado pelo Brasil passa por estágios, como a negociação, a assinatura pelo representante do Estado, a aprovação pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, e a ratificação, ato pelo qual o país assume a obrigação de cumpri-lo no plano internacional. Com essas etapas, o tratado é válido em nível internacional. Para exemplificar, no caso da Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, o Brasil assumiu o compromisso de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, o que implica uma série de medidas e instrumentos para observar as prescrições da Convenção-Quadro, e afeta todos os setores do país, como o poder público, a esfera empresarial e a sociedade civil. O Acordo de Paris, decorrência da Convenção-Quadro, também foi incorporado à ordem jurídica brasileira.

Outro exemplo de aplicabilidade dessa sistemática é Convenção sobre Diversidade Biológica, que além de incorporada internamente, proporcionou a edição do Decreto 4.339/2002, com os princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade.

A Declaração de Estocolmo, de 1972, inseriu o meio ambiente no rol dos direitos humanos, enquanto o Relatório Nosso Futuro Comum, de 1987, consignou que o meio ambiente deve ser protegido para as presentes e futuras gerações. O art. 225 da Constituição de 1988, que é o coração da proteção ambiental em nível constitucional, dispôs que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental e que deve ser protegido para as presentes e futuras gerações (Brasil, 1988). Essa passagem demonstra a influência das discussões da ONU. Em nível infraconstitucional, o exemplo mais significativo é a Declaração do Rio de Janeiro, de 1992, que trouxe princípios internacionais de proteção ao meio ambiente, que são atualmente previstos na legislação brasileira, como os princípios da precaução, poluidor-pagador, participação comunitária, informação e análogos.

No que se refere à estrutura administrativa brasileira, ela é igualmente influenciada pelas conferências das Nações Unidas. Após a realização da Conferência de Estocolmo, o Brasil criou, em 1973, no âmbito do Ministério do Interior, a Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da República, como primeiro órgão nacional de proteção ao meio ambiente. Em 1992, após a Cúpula da Terra (Rio/92), a Secretaria de Meio Ambiente se transformou no Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal, integrando a estrutura diretamente vinculada à Presidência da República (Melo, 2017). Por todos esses elementos, evidencia-se a influência do domínio internacional em face da legislação brasileira.

Vamos Exercitar?

Trabalhamos, na aula de hoje, o sistema de proteção e governança ambiental internacional e ainda compreendemos o processo de reconhecimento e afirmação da proteção ambiental no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Por meio das conferências da ONU, discussões como mudanças do clima, sustentabilidade e outras passaram a fazer parte do nosso dia a dia profissional. Diante disso, você, atuando como professor em uma instituição do ensino fundamental e médio, ficou responsável pela elaboração de uma atividade extracurricular cujo objetivo é descartar a importância dos acordos e conferências ambientais. Para isso, decidiu organizar uma mostra de painéis trabalhando os pontos descritos a seguir:

- O que é a ONU? Qual sua importância para a temática ambiental e social?

- Qual a importância das conferências ambientais?

- Escolha e discorra sobre uma importante conferência de sua escolha.

As pesquisas realizadas por meio de sua orientação geraram as informações a seguir, as quais foram organizadas nos painéis:

- A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. Uma substituição à Liga das Nações, a organização foi estabelecida em 24 de outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de impedir outro conflito como aquele. É o principal organismo internacional e visa essencialmente: preservar a paz e a segurança mundial; estimular a cooperação internacional na área econômica, social, cultural e humanitária; promover o respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos.

- Já as conferências ambientais têm o objetivo de repensar os caminhos que a sociedade está tomando. Líderes de todo o mundo buscam soluções para que o desenvolvimento econômico continue a avançar sem que os recursos naturais sejam esgotados e que não ocorra avanço da poluição.

- Conferência de Estocolmo; Primeira Conferência Mundial do Clima; Conferência Rio 92; A primeira de todas as COPs; COP3 e o Protocolo de Kyoto; COP21 e o Acordo de Paris.

Saiba Mais

Nesta aula, estudamos o sistema internacional de proteção ao meio ambiente. Como forma de nos aprofundarmos no tema, uma sugestão é conhecer o site da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que mantém um banco de dados com as principais convenções internacionais em matéria de meio ambiente. Trata-se de uma oportunidade de conhecer os documentos e instrumentos globais das principais temáticas ambientais. Procure conhecer os principais documentos ambientais em nível internacional.

Além disso, falamos da importância dos acordos e conferências internacionais, que se atenta à necessidade de um critério e de princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano. Entre essas conferências, destaca-se a de Estocolmo, que publicou princípios importantes. Para saber mais sobre esse assunto, leia a Declaração de Estocolmo sobre o ambiente humano, e conheça esses princípios.

Outro ponto de destaque nesta aula foi compreender o papel-chave da ONU (Organização das Nações Unidas) na organização das conferências ambientais. Para conhecer mais o trabalho e a importância dessa organização, leia As Nações Unidas no Brasil.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Decreto 19.841, de 22 de outubro de 1945. Promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm. Acesso em: 15 set. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em: 1 ago. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 708 Distrito Federal. Relator: Min. Roberto Barroso, 4 de julho de 2022. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5951856. Acesso em: 18 set. 2022.

BURSZTYN, M.; BURSZTYN, M. A. Fundamentos de política e gestão ambiental: caminhos para a sustentabilidade. Rio: Garamond, 2012.

ONU. Declaração do Rio de Janeiro sobre meio ambiente e desenvolvimento de 2012. Documentos Estud., v. 6, n. 15. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-40141992000200013. Acesso em: 30 ago. 2022.

ONU declara que meio ambiente é um direito humano. Nações Unidas Brasil, 29 jul. 2022. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/192608-onu-declara-que-meio-ambiente-saudavel-e-um-direito-humano. Acesso em: 18 set. 2022.

MELO, F. Direito ambiental. 2. ed. São Paulo: Método, 2017.

Aula 2

Desenvolvimento Sustentável

Desenvolvimento sustentável

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

É uma alegria tê-los conosco em uma aula sobre um tema fundamental para a sua formação: a sustentabilidade!

Atualmente, não há nenhuma discussão estatal ou empresarial que prescinda da sustentabilidade enquanto um valor central para as nossas sociedades, em todas as escalas, do global ao local. Por meio da sustentabilidade, temos o compromisso de compatibilização das atividades econômicas com a proteção ao meio ambiente.

Para compreendermos melhor, é necessário retomarmos a história de João, que se mudou para outro país e que, anos antes de se mudar, trabalhou numa empresa, a qual, em face de questões ambientais e investimento necessário ao cumprimento da legislação ambiental, mudou-se para outro país com legislação ambiental mais amena.

Daniel, um ex-colega de trabalho de João, com o qual até hoje ele mantém contato pela amizade que tinham, confidenciou a João algumas questões. Entre elas, a política da empresa, pouco comprometida com a sustentabilidade em razão desse novo país e suas peculiaridades. Trata-se de um país rico em recursos naturais, mas com pouca infraestrutura. As pessoas são extremamente pobres e há escassez na oferta de emprego, por isso as filas são longas quando a empresa abre vagas. O governo não empreende esforço algum no desenvolvimento sustentável, tanto que o poder público local carece de pessoas com entendimento apurado sobre meio ambiente, e a corrupção impera, haja vista a carência financeira.

Daniel é o executivo responsável pela imagem dessa empresa e, sendo assim, é de sua competência que o desenvolvimento sustentável seja promovido pela empresa em razão do meio no qual está inserido. Daniel se vê num dilema porque esses temas não são, em hipótese alguma, preocupação dessa sociedade, dando a entender que não internalizaram o que é sustentabilidade e, por esse motivo, o poder público não impõe limites às atividades empresariais, exigindo a promoção do desenvolvimento sustentável. Daniel conseguiu, desse modo, compreender por que a legislação é amena.

Com base na situação descrita anteriormente, podemos nos questionar: a conscientização social é fator determinante à sustentabilidade? Se o desenvolvimento sustentável é um movimento da globalização, a empresa deveria tomar decisões que promovessem essa consciência? A crise econômica e a falta de compromisso social repercutem na ausência do desenvolvimento sustentável?

Um abraço!

Vamos Começar!

A concepção de desenvolvimento sustentável

Sustentabilidade é uma palavra de origem latina, sustentare, e significa sustentar, manter algo. Na primeira metade do século XX, a sustentabilidade esteve majoritariamente ligada aos domínios da biologia e, em especial, da ecologia. Ao longo da segunda metade do século XX, o termo se estende para a problemática da explosão demográfica e da poluição na sociedade global (Almeida, 2016, p. 58).

A noção de sustentabilidade, em sentido amplo, é primordialmente a manutenção dos sistemas de suporte à vida. Portanto, a sustentabilidade é um conceito sistêmico, visto que conjuga saberes interdisciplinares, especificamente aqueles de sustentação da vida no planeta e, no caso da vida humana, os processos econômicos, sociais, culturais, e, claro, ambientais.

A partir dos domínios da ecologia e suas preocupações com a superpopulação, o uso dos recursos naturais e a poluição e seus resíduos, houve a transposição de suas análises para outros domínios, notadamente por meio dos relatórios patrocinados pelo Clube de Roma, grupo de empresários e pensadores formado no final da década de 1960 e que patrocinou uma série de discussões sobre o futuro do planeta. Um dos estudos foi particularmente importante, denominado Os Limites do Crescimento ou Relatório Meadows, do ano de 1972, elaborado por cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT). A principal conclusão desse estudo científico foi de que:

Se se mantiverem as tendências atuais de crescimento da população mundial, da industrialização, da poluição, da produção de alimentos e de esgotamento de recursos, os limites de crescimento do nosso planeta serão atingidos nos próximos cem anos. O resultado mais provável vai ser um declínio súbito e incontrolável da população e da capacidade produtiva (Relatório Meadows apud Tamares,1983, p. 151).

Contudo, o relatório científico apontou:

É possível alterar essas tendências de crescimento e criar condições de estabilidade ecológica e económica que podem ser mantidas a longo prazo. O estado de equilíbrio global pode ser concebido de forma a garantir, a cada habitante da Terra, a satisfação das necessidades materiais básicas e a igualdade de oportunidades por forma que cada pessoa possa atingir a sua plena realização humana (Relatório Meadows apud Tamares,1983, p. 151).

Apesar das críticas que recebeu, diante de suas projeções pouco otimistas sobre o futuro da humanidade, deixando clara a finitude de recursos naturais em uma sociedade de consumo acelerado, o Relatório Meadows contribuiu para que as discussões ambientais adentrassem definitivamente no âmbito global. Afinal, ele tocou num ponto central para o sistema econômico global: a necessidade de limitações nos padrões de produção e consumo.

É a partir desse momento que entra em debate uma série de termos e teorias para equacionar as premissas do crescimento econômico em um mundo finito, limitado. Por isso, a ideia de crescimento, central para o pensamento moderno, e intensificada após o término da Segunda Guerra, precisará ser sustentada, razão pela qual se iniciam as formulações teóricas para uma concepção de desenvolvimento, que deverá ser sustentável. Isto é, um desenvolvimento em que a economia seja sustentada pelo uso racional dos recursos naturais; o que é preciso reconhecer, trata-se de um dos grandes desafios da contemporaneidade.

A evolução do conceito de desenvolvimento sustentável

Em 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, Suécia. Nesse período, deu-se o delineamento dos contornos da expressão ecodesenvolvimento por Maurice Strong – Secretário Geral dessa convenção –, cabendo a Ignacy Sachs a popularização do conceito como um projeto de desenvolvimento socialmente inclusivo, ecologicamente viável e economicamente sustentado, o qual se converteu com o passar dos anos no conceito de desenvolvimento sustentável. A expressão desenvolvimento sustentável apareceu pela primeira vez no ano de 1980, no documento intitulado Estratégia de Conservação Mundial (World Conservation Strategy) (Barbieri, 2020).

Em 1983, a ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, cujo longo ciclo de audiências e debates com líderes políticos e organizações em todo o planeta resultou, em 1987, no Relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland (Melo, 2017). Esse documento definiu os contornos clássicos do desenvolvimento sustentável, que passou a ser considerado como aquele “[...] que atende às necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade de as futuras gerações terem suas próprias necessidades atendidas” (ONU, 1991). O Relatório Nosso Futuro Comum é um manifesto essencialmente ético, de conjugação da economia com os propósitos de justiça social e ambiental. A partir de sua elaboração, expressões como desenvolvimento sustentável e sustentabilidade passam a ser associadas como sinônimos.

Em 1992, a ONU realizou a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio/92) e o conceito de desenvolvimento sustentável cristalizou-se por meio de um dos seus principais documentos: a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, cujas principais proposições são (ONU, 1992):

Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza (Princípio 1).

O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras (Princípio 3).

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste (Princípio 4).

Para todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa essencial de erradicar a pobreza, a fim de reduzir as disparidades de padrões de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo (Princípio 5).

Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados devem reduzir e eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo, e promover políticas demográficas adequadas (Princípio 8).

A Declaração do Rio Janeiro pretendeu, por meio de suas proposições, conciliar os pleitos do mercado capitalista com as carências dos países em desenvolvimento e pobres, o que terminou por elencar princípios contraditórios. De qualquer forma, por meio de uma declaração flexível – soft law – foi possível articular o desenvolvimento sustentável em escalas e esferas, do global ao local, dos mercados à sociedade civil, apesar de tal abrangência se reduzir ao plano discursivo.

Outro documento representativo dessas conjugações foi igualmente editado ao término dos trabalhos da Rio/92, a ambiciosa Agenda 21. Trata-se de um documento programático, com 40 capítulos, com as diretrizes para a implementação do desenvolvimento sustentável em todas as escalas, do global ao local, para o século XXI (Melo, 2017). Apesar de festejada em sua edição, a Agenda 21 foi perdendo força com os passar dos anos.

A interpretação de desenvolvimento sustentável foi consolidada com a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 10), realizada em Johannesburgo, África do Sul, em 2002. A conferência admitiu as limitações e as dificuldades na implementação da Agenda 21, mas reafirmou o significado de desenvolvimento sustentável da Rio/92. A Declaração de Johannesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável (2002 apud Melo, 2017, p. 29) defendeu o capitalismo verde, diante da globalização e que “[...] a rápida integração de mercados, a mobilidade do capital e os significativos aumentos nos fluxos de investimento mundo afora trouxeram novos desafios e oportunidades para a busca do desenvolvimento sustentável. Contudo, ainda conforme a referida Declaração (2002 apud Melo, 2017, p. 29), “[...] os benefícios e custos da globalização são distribuídos desigualmente, e os países em desenvolvimento enfrentam especiais dificuldades para encarar esse desafio”.

Da edição do Relatório Bruntland, passando pela Agenda 21, até chegar aos dias atuais, a esfera internacional reforçou o aspecto de multiplicidade de significados de desenvolvimento sustentável e da expressão sustentabilidade, que, inclusive, foi apropriada por adjetivações, tais como sustentabilidade ambiental, econômica, social, cultural e tantas outras denominações.

Siga em Frente...

Sustentabilidade no âmbito estatal e corporativo

O desenvolvimento sustentável é um princípio no direito brasileiro. A Constituição de 1988, em seu art. 170, disciplina que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho e na livre-iniciativa e visa assegurar uma existência digna para todos, conforme os ditames da justiça social, com a observância, entre outros, dos princípios da função social da propriedade e da defesa do meio ambiente (Brasil, 1988). Por função social, entende-se que o exercício do direito de propriedade impõe o respeito pelas normas ambientais (Melo, 2017). A defesa do meio ambiente nas atividades econômicas ocorre igualmente por meio do tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação (Brasil, 1988).

Na ordem constitucional brasileira, o desenvolvimento sustentável encontra-se na conjugação do art. 170 – ordem econômica – com o art. 225 – proteção ao meio ambiente (Melo, 2017). Apesar disso, há uma constante tensão na implementação das atividades econômicas com as normas jurídicas de proteção ambiental. Daí surge a indagação: em caso de confronto entre uma atividade econômica e a proteção ao meio ambiente, qual é a interpretação que deverá prevalecer? Embora sejamos uma economia de livre mercado, nenhuma atividade pode ser exercida em desconformidade com a proteção ao meio ambiente. Afinal, só é possível uma existência com dignidade se as pessoas puderem viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem poluição, com salubridade. E se não temos o ambiente saudável, como falar em saúde e qualidade de vida? Apesar dessas afirmações serem reconhecidas por todos, sabemos que a questão é bem mais complexa. Por isso, o Supremo Tribunal Federal (STF) chegou a disciplinar a matéria, decidindo que é necessária a compatibilização entre atividades econômicas e proteção ao meio ambiente. Contudo, consignou que as atividades econômicas não podem ser exercidas em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente (Melo, 2017).

Portanto, é necessário buscar sempre a compatibilização entre atividades econômicas e proteção ao meio ambiente. Na impossibilidade, é preciso atentar-se para as questões ambientais. E isso porque a preocupação somente na dimensão econômica tem ocasionado os danos e desastres ambientais que são constantemente relatados nos meios de comunicação, em que pessoas, populações ou cidades são afetadas. Afinal, ao se privilegiar apenas os argumentos econômicos, continuamos somente como crescimento econômico, e a sustentabilidade torna-se meramente retórica, sem qualquer efetividade.

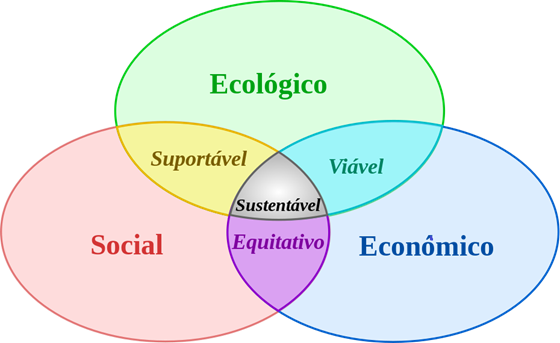

Em meados da década de 1990, o britânico John Elkington propõe o termo Triple Bottom Line (TBL), no âmbito corporativo norte-americano, o qual fica conhecido no Brasil como o tripé da sustentabilidade, conjugando as dimensões econômica, social e ambiental. Esse conceito possui como elementos constitutivos os três Ps da sustentabilidade (people, planet, profit; ou, em português, pessoas, planeta e lucro). Em suma, as empresas devem buscar o lucro corporativo, mas com responsabilidade social em suas operações, que devem estar alinhadas ao compromisso ambiental com o planeta (Melo, 2017). O TBL é utilizado atualmente como um dos indicadores de mensuração da sustentabilidade para governos, setor empresarial e organizações sem fins lucrativos.

O tripé da sustentabilidade associa os aspectos econômicos, sociais e ambientais. A sustentabilidade econômica visa o uso racional e eficiente dos recursos naturais, com a utilização de tecnologias que diminuam os impactos ambientais e as externalidades negativas. A sustentabilidade social envolve uma distribuição de renda justa, de modo a reduzir as desigualdades e promover os valores de uma sociedade inclusiva. Por sustentabilidade ambiental, entende-se o respeito e proteção aos ciclos de regulação dos processos ecológicos essenciais, de modo a garantir recursos para as presentes e futuras gerações, em uma concepção que as variáveis ambientais sejam integradas aos ciclos econômicos.

No âmbito governamental, um exemplo de aplicação do tripé da sustentabilidade é a agenda ambiental na administração pública (A3P), que articula a promoção da sustentabilidade nas entidades da administração pública direta e indireta em nível federal, estadual e municipal, nos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Apesar da adesão ser voluntária, a A3P é um relevante programa de práticas governamentais sustentáveis.

Outra leitura de sustentabilidade procura dividi-la em duas abordagens: sustentabilidade fraca e sustentabilidade forte (Bursztyn; Bursztyn, 2012). A sustentabilidade fraca é aquela que se baseia na economia clássica, em que o capital natural pode ser substituído pelo capital produzido e que, por consequência, não há limites para o crescimento econômico. Nesse pensamento, é possível adotar soluções tecnológicas para solucionar os problemas ambientais. Já a sustentabilidade forte assenta-se na economia ecológica, isto é, a ausência do capital natural impõe limites para o crescimento econômico. Essa compreensão tem como fundamento a preservação dos componentes ecológicos, de modo que será preciso conter os fatores de pressão, ou seja, limites para uma economia de crescimento contínuo. Em qualquer dessas perspectivas, é importante compreender a importância que a sustentabilidade assume na contemporaneidade como elemento essencial para as nossas sociedades.

Vamos Exercitar?

Retomando a situação proposta no início desta seção, lembramos que uma empresa se mudou para um país sem consciência de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Podemos afirmar, por essa razão, que meio ambiente, saúde, qualidade de vida são questões muito distantes de seu entendimento.

Por um lado, pelas exigências de mercado que pedem empresas comprometidas e responsáveis social e ambientalmente, o dilema de Daniel é extremamente compreensível. Por outro, Daniel, como executivo tem um compromisso com o lucro da empresa por meio da projeção da sua imagem positiva e, também, na qualidade de executivo dessa empresa, tem a obrigação ética e moral, nesse caso, com o despertar desse povo à sustentabilidade e ao desenvolvimento sustentável.

Lembre-se de que a sustentabilidade se refere à responsabilidade social e ambiental empresarial e essa obrigação impõe zelar pelo meio e pelo desenvolvimento sustentável tornar possível suprir as necessidades sociais e, por isso, que muitos países adotam a lei para impor esses limites ao desenvolvimento econômico para garantir o meio ambiente saudável não só para esta, mas também para as gerações futuras.

Diante da situação proposta, é importante considerar a obrigação ética e moral, porque a lei, nesse país, em especial, é amena. É certo, então, dizer que o despertar pode acarretar a empresa a necessidade de adequação, caso esse país venha a legislar de modo mais rígido a fim de promover a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, o que hoje não é de seu interesse.

Por essa razão, o dilema de Daniel se mostra muito pertinente, pois, por um lado, tem que promover a empresa demonstrando o desenvolvimento sustentável frente às exigências do mercado global e, por outro, Daniel, para corresponder às atribuições de seu cargo de modo ético, terá que desempenhar um trabalho muito expressivo e importante, pois deverá despertar essa sociedade para o compromisso social representado pela sustentabilidade, porque a crise econômica e falta de compromisso social promovem o não desenvolvimento sustentável e poderão levar ao enrijecimento da lei, obrigando a empresa para o desenvolvimento sustentável dessa sociedade, a se adequar como ocorrera no país de João.

Saiba Mais

Nessa aula estudamos o surgimento e o contexto da sustentabilidade no mundo contemporâneo. Essa será uma temática constante em sua vida profissional. Como aprofundamento, sugerimos o artigo Desenvolvimento Sustentável: a evolução teórica, o abismo com a prática e o princípio de responsabilidade, de autoria de Isabella Pearce de Carvalho Monteiro. A autora faz uma abordagem histórica do desenvolvimento sustentável para, ao final, defender a importância em nossas sociedades.

Outro ponto de destaque nessa aula foi compreender a importância do relatório Our Common Future (Nosso Futuro Comum), também conhecido como Relatório Brundtland, o qual apresentou um novo olhar sobre o desenvolvimento.

Referências Bibliográficas

BARBIERI, J. C. Desenvolvimento sustentável: das origens à agenda 2030. Petrópolis: Vozes, 2020.

BOFF, L. Sustentabilidade: o que é, o que não é. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2016.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em: 1 ago. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.540. Rel. Min. Celso de Melo, 1 de setembro de 2005. Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=387260. Acesso em: 10 set. 2022.

BURSZTYN, M.; BURSZTYN, M. A. Fundamentos de política e gestão ambiental: caminhos para a sustentabilidade. Rio: Garamond, 2012.

MELO, F. Direito ambiental. 2. ed. São Paulo: Método, 2017.

ODUM, E. P. Fundamentos de ecologia. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

ONU – COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 2. ed. Rio: FGV, 1991.

ONU. Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-40141992000200013. Acesso em: 30 ago. 2022.

SACHS, I. Terceira margem: em busca do ecodesenvolvimento. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

TAMARES, R. Crítica dos limites do crescimento. Lisboa: Dom Quixote, 1993.

Aula 3

Politicas Públicas Ambientais

Políticas públicas ambientais

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Você sabe o que são políticas públicas? Qual a importância delas em nossas sociedades? E como as políticas públicas ambientais dialogam com as atividades econômicas?

Esta é a temática da nossa aula: as políticas públicas ambientais. Estudaremos a Política Nacional do Meio Ambiente, que é o diploma legal estruturante das políticas e da governança ambiental no Brasil. Você conhecerá o Sistema Nacional do Meio Ambiente, com os órgãos em nível federal, estadual e municipal responsáveis pela promoção e proteção ao meio ambiente. Além disso, faremos uma abordagem de dois dos principais instrumentos da política nacional que regulamentam as atividades econômicas: a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento ambiental.

Para compreendermos melhor, é necessário retomar, portanto, o caso de Arnaldo, que vive em Santa Cruz da Serra, local em que será construída uma represa por uma empresa que aponta inúmeros benefícios, apoiada pelo município e governo do estado sob a justificativa de ser seu maior benefício pela produção de energia elétrica barata e a geração de emprego. Arnaldo, auxiliado por moradores e pelos defensores do meio ambiente, representados pelas ONGs locais, afirma que nenhum estudo prévio de impacto ambiental foi efetivamente realizado para justificar a construção da represa. Além disso, entende que os moradores perderão uma expressiva porção de terra produtiva, sem contar a interrupção da piracema, que por si só já é um impacto ambiental. E também o êxodo rural e a história de um povo que vai, literalmente, por água abaixo.

Diante disso, o impacto ambiental, com a interrupção da piracema, e o impacto social, pelas mudanças de costume local, valem como preço a ser pago para a geração de energia?

Um abraço!

Vamos Começar!

O conceito de políticas públicas

A globalização e liberalização econômica têm provocado um impacto considerável nos costumes da sociedade. Isso repercute no seu modo de vida, cada vez mais, pautando-se no consumo desenfreado pela compra por impulso, que é, sem dúvida alguma, uma forma de aquecer o mercado e trazer a obsolescência mais rápido, gerando danos ao meio ambiente, tanto pela produção quanto pelo descarte.

Diante desse cenário, é importante compreender que as empresas têm a obrigação, para com a sociedade, da preservação e conservação ambiental pela sua responsabilidade socioambiental, contando com a gestão corporativa para esse fim, praticando o devido respeito à pessoa humana em toda a sua acepção. Porém, esse não é o papel de apenas uma das partes. Para a sua efetividade, são necessárias ações conjuntas, ou seja, políticas públicas. Mas o que são essas políticas?

Quando um problema público é identificado, surge a necessidade de ofertar respostas e alternativas para resolvê-lo. Situações socialmente sensíveis exigem do poder público uma diretriz. Essa diretriz é o que chamamos de políticas públicas (Secchi; Coelho; Pires, 2019), isto é, o mecanismo de atuação estatal para a resolução de problemas públicos. Portanto, tais problemas, socialmente reconhecidos por atores estatais e não estatais, entram na agenda de discussões do poder público e exigem a formulação de políticas públicas para as mudanças possíveis e pretendidas.

No Brasil, as dinâmicas das políticas públicas estão diretamente ligadas ao Estado pela sua centralidade e intervencionismo histórico, ou seja, o Estado brasileiro é o responsável pela elaboração de políticas públicas. Mas o fato de ser o responsável não impede a participação dos grupos de interesse, como o setor empresarial e a sociedade civil. O Brasil é uma federação, em que o Estado divide suas atribuições com competências atribuídas aos seus entes federativos: União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Assim, políticas públicas são formuladas em termos espaciais ou territoriais, em outras palavras, aquelas que interessam a todo o país são políticas nacionais, como é o caso do meio ambiente, educação, saúde e outras áreas.

As políticas públicas são compostas por princípios, objetivos e instrumentos para a sua concretização. Os princípios são os elementos estruturantes que irão balizar a política pública. É por meio deles que são definidas as estratégias. Quanto aos objetivos, eles articulam as mudanças pretendidas, os estágios de implementação de uma política pública e, por vezes, o tempo necessário. Já os instrumentos são as ações, os meios e os mecanismos que permitem que a política pública alcance os seus objetivos.

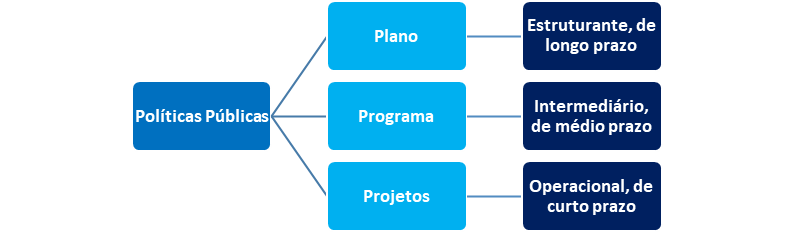

Outra forma de compreender as políticas públicas é por meio dos níveis operacionais. Existem três níveis: (i) plano; (ii) programa; (iii) projetos. No plano, temos os princípios, objetivos e instrumentos, como já estudamos no parágrafo anterior. O plano deve ser aplicado por meio de programas, que são os recortes ou desdobramentos dele. Para exemplificar, os programas podem ser aplicados no âmbito dos estados ou dos municípios. Eles podem ser divididos em projetos, que são a menor unidade de planejamento ou de ação. Portanto, políticas públicas possuem níveis operacionais na articulação e operacionalização por meio de um plano, que é um nível estruturante e de longo prazo; com os programas, em um nível intermediário e de médio prazo; e com os projetos, de curto prazo e em um nível operacional (Secchi; Coelho; Pires, 2019, p. 9). O quadro a seguir expõe os níveis operacionais de uma política pública.

Feitas essas considerações, vamos estudar agora as políticas públicas em matéria ambiental.

Políticas públicas ambientais

Política pública ambiental é uma diretriz de planejamento e intervenção estatal, com a participação do setor produtivo e dos atores não governamentais, para a proteção do meio ambiente. Uma política pública ambiental condiciona e disciplina as atividades econômicas e sociais em compatibilização com a proteção ambiental.

No Brasil, as políticas públicas ambientais existem desde 1930, com a aprovação do Código Florestal, de 1934, do Código de Águas, também de 1934, e de outros diplomas legais (Bursztyn; Bursztyn, 2012). Na década de 1970, teve início a estruturação dos órgãos administrativos de proteção ao meio ambiente, mas de forma fragmentada. Esse quadro mudaria na década seguinte.

A efetiva concepção de proteção ao meio ambiente ocorreu somente em 1981, quando foi editada a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6.938. Essa é a lei estruturante da proteção ambiental brasileira e traz os princípios, objetivos e instrumentos para uma política ambiental para o Brasil. Nesse momento, entende-se o meio ambiente de forma holística.

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) estabeleceu como objetivo geral “[...] a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana [...]” (Brasil, 1981). Nota-se que a PNMA conjuga o desenvolvimento das atividades sociais e econômicas com a proteção ambiental, de forma a assegurar a dignidade humana.

O art. 4º, da Lei 6.938 (Brasil, 1981), elenca os seus objetivos específicos. Vamos destacar os três mais relevantes para a nossa discussão. O primeiro deles é a “ [...] compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico” (Brasil, 1981). Esse objetivo é o que chamamos atualmente de desenvolvimento sustentável, ou seja, compatibilizar as atividades econômicas com a proteção ao meio ambiente. O segundo objetivo é o “[...] estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais” (Brasil, 1981). Cabe ao poder público estabelecer padrões de qualidade ambiental para o ar, os recursos hídricos e o solo. O terceiro objetivo é a “[...] imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos” (Brasil, 1981).

Outro ponto fundamental da Lei 6.938/1981 foi a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), que é o conjunto de órgãos da União, responsáveis pela proteção, controle, monitoramento e melhoria da qualidade e da política ambiental no país. Trata-se da estrutura responsável pela administração ambiental no Brasil. O Sisnama é regulamentado pelo Decreto nº 99.274/1990 (Brasil, 1990) e estrutura-se em seis recortes fundamentais:

(i) órgão superior: o Conselho de Governo, com a finalidade de assessor o Presidente da República nas questões ambientais.

(ii) órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), com a função de assessorar o Conselho de Governo, especialmente de deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente.

(iii) órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar a política nacional e as diretrizes para a proteção ambiental.

(iv) órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que são autarquias federais responsáveis por executar e fazer executar as diretrizes governamentais para o meio ambiente.

(v) órgãos seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental.

(vi) órgãos locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.

Por fim, é preciso evidenciar que a partir da PNMA, surgiram outras políticas públicas em áreas específicas em matéria ambiental, como a Política Nacional de Recursos Hídricos; a Política Nacional de Resíduos Sólidos; Política Nacional de Biodiversidade; Política Nacional de Educação Ambiental; Política Nacional de Mudança do Clima, entre outras. O fato de termos políticas em nível nacional mostra a preocupação da articulação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Siga em Frente...

Políticas públicas e a regulação das atividades econômicas

As políticas públicas ambientais possuem uma interface imediata com as atividades econômicas, especificamente por meio de programas e procedimentos para disciplinar e condicionar empreendimentos e atividades potencialmente poluidores ou causadores de degradação. No caso da Política Nacional do Meio Ambiente, dois de seus instrumentos, previstos em seu art. 9º (Brasil, 1981), são fundamentais para a regulação das atividades econômicas: a avaliação de impactos ambientais e o licenciamento ambiental.

A avaliação de impactos ambientais é um instrumento de gestão ambiental que dispõe sobre a obrigatoriedade de estudos dos impactos ambientais de atividades e empreendimentos potencialmente causadores de poluição ou degradação ambiental. A avaliação de impactos ambientais é a análise técnica dos possíveis impactos, que se dá por meio dos estudos ambientais. Um exemplo é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, conhecido pela sigla Eia/Rima (Brasil, 1988). O Eia/Rima não é obrigatório para todos os empreendimentos. O pressuposto é que a obra ou atividade seja potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, como é o caso de rodovias, ferrovias, atividades de mineração, entre outras (Conama, 1986).

Os Estudos de Impactos Ambientais (EIA) são um relatório técnico de avaliação das consequências e danos ambientais de acordo com projetos específicos. Por meio dele, pode-se prevenir ou mitigar (diminuir) as consequências ao meio ambiente. O EIA é o responsável pela análise (inclusive bibliografia e estudos ambientais de probabilidade) e avaliação da coleta de material, ou seja, verifica os impactos prévios à implantação de determinado projeto e aponta quais procedimentos devem ser adotados para a sua realização. Por conter todas as informações do empreendimento, é um documento sigiloso. O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA –, por sua vez, consiste no relatório técnico conclusivo que analisa o impacto ambiental. O RIMA contém os levantamentos e as conclusões pelos quais o órgão público responsável pela licença deverá analisar e conceder ou não a licença para o projeto ser executado. O RIMA é o documento público que reflete as informações e conclusões do EIA, sendo possível a realização de audiência pública, na garantia do princípio da participação comunitária. Podem requerer a audiência pública o próprio órgão ambiental licenciador, o Ministério Público, uma entidade da sociedade civil ou cinquenta ou mais cidadãos (Conama, 1987).

A avaliação de impactos ambientais está diretamente ligada a outro importante instrumento da PNMA: o licenciamento ambiental. Segundo Melo (2017, p. 221), é um procedimento administrativo com a “[...] finalidade de avaliar os possíveis impactos e riscos de uma atividade ou empreendimento potencialmente causador de degradação ambiental ou poluição”. Esse instrumento é uma manifestação do princípio da prevenção, ou seja, tem como objetivo antecipar e mitigar os impactos negativos de uma empresa ou atividade potencialmente causadora de poluição ou degradação ambiental. Enquanto procedimento, o licenciamento ambiental passa por etapas, em que o empreendedor deverá observar as prescrições do órgão ambiental para a obtenção das licenças ambientais do seu negócio. No licenciamento ambiental trifásico, que é o mais completo, é necessária a obtenção de três licenças ambientais: (a) licença prévia, obtida com a aprovação do projeto e de sua localização; (b) licença de instalação, em que o projeto é implementado e ganha materialidade; e (c) licença de operação, que permite o funcionamento da empresa. Caso o empreendimento seja potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, o empreendedor deverá elaborar o EIA/RIMA, cuja aprovação pelo órgão ambiental enseja a concessão da licença prévia; prosseguindo, depois, com as demais etapas.

O licenciamento ambiental pode ser realizado por qualquer ente federativo – União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios –, desde que tenha um órgão ambiental capacitado e um conselho de meio ambiente. Para exemplificar, no âmbito federal temos o Ibama – órgão ambiental – e o Conama – Conselho Nacional de Meio Ambiente. Esses dois requisitos são obrigatórios para que um ente federativo proceda ao licenciamento ambiental.

O licenciamento ambiental é importante e necessário por ser um instrumento que prevê condições para o estabelecimento de empreendimentos e atividades, para tentar eliminar, quando possível, ou minimizar danos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento social e econômico do país.

Vamos Exercitar?

Nesta aula, estudamos o caso de Arnaldo, que, como cidadão, se opõe à companhia, em função dos danos ambientais e sociais que provocarão com a construção da represa. Apesar de ser mais barata que a termoelétrica, não verifica qualquer estudo que justifique que ali é o local adequado para a incitação e que vale a pena se sobrepor à função social da propriedade e aos eventos naturais, como é caso da piracema, para se obter essa energia de forma mais barata. Compreende-se, então, que a conciliação entre as reivindicações de Arnaldo com as justificativas do município, governo do estado e da empresa somente seria possível se avaliadas por instrumentos competentes, que levassem a um laudo conclusivo.

Por essa razão, o EIA/RIMA é indispensável para que a construção, se for o caso, se justifique diante das reivindicações de Arnaldo. O EIA leva em conta todos os elementos locais, inclusive os benefícios com o menor impacto aos habitantes do local, para que eles se beneficiem, primeiramente, se conscientizem da mudança e queiram, por essa consciência, a mudança. A construção da represa se justifica somente se o EIA demonstrar sua necessidade, se for efetivamente necessária. Seus ganhos devem ser além do que possam ganhar com o entretenimento e outras atividades advindas desse investimento. A ação de Arnaldo ganhou apoio dos moradores e ONGs locais, porque qualquer mudança deve vir, necessariamente, com o aval (aceitação) do povo local (quando proposta por ele) para o desenvolvimento participativo (participação popular que legitima as mudanças) e função social da propriedade (a que fim se destina); elementos importantíssimos da Política Pública Ambiental. É certo, pois, que o governo somente pode intervir sem a participação popular quando a situação é de caráter de urgência ou emergencial, como acontece em uma catástrofe caso não ocorra a mudança, por exemplo.

Como conclusão, somente após o resultado do EIA/RIMA e da audiência pública é que poderá ser avaliado se o impacto ambiental, com interrupção da piracema, e o impacto social, pela mudança de costume local, valem como preço a ser pago para a geração de energia, uma vez que existem outras formas de captação de energia que podem ser estudadas e implantadas, fazendo com que os costumes e a natureza não paguem um preço tão alto.

Saiba Mais

Nesta aula destacamos a importância das políticas públicas, que estão diretamente associadas às questões políticas e governamentais que mediam a relação entre Estado e sociedade. Para saber mais sobre essa temática, leia a matéria Entendendo os conceitos básicos de Políticas Públicas.

Outro ponto abordado e de enorme importância foi a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a qual vem disciplinada pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. É a referência mais importante na proteção ambiental. Ela dá efetividade ao artigo Constitucional 225. Para conhecer melhor a PNMA leia Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) – Lei nº 6938/81.

Um dos principais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente para compatibilizar as atividades econômicas com a proteção ao meio ambiente é o licenciamento ambiental. É importante para o profissional das áreas pública e corporativa conhecer os fundamentos e procedimentos do licenciamento ambiental. Por isso, a dica é acessar a Cartilha do Licenciamento Ambiental, do Tribunal de Contas da União (TCU). Com ela, você conhecerá a leitura do licenciamento ambiental pelo principal órgão de fiscalização das contas públicas do Brasil.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990. Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 jun. 1990. Disponível em: https://shre.ink/UhAs. Acesso em: 25 out. 2023.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial de União, Brasília, DF, 2 set. 1981. Disponível em: https://shre.ink/UhIO. Acesso em: 25 out. 2023.

BRASIL. Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011. Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Disponível em: https://shre.ink/UhIh. Acesso em: 25 out. 2023.

BURSZTYN, M.; BURSZTYN, M. A. Fundamentos de política e gestão ambiental: caminhos para a sustentabilidade. Rio: Garamond, 2012.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (Brasília, DF). Resolução Conama nº 001/1986. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. Diário Oficial da União, 17 fev. 1986, p. 2548-2549. Disponível em: https://shre.ink/UhIz. Acesso em: 25 out. 2023.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (Brasília, DF). Resolução Conama nº 009/1987. Dispõe sobre a questão de audiências públicas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 jul.,1990, p. 12945. Disponível em: https://shre.ink/UhIC. Acesso em: 25 out. 2023.

SECCHI, L.; COELHO, F. de S.; PIRES, V. Políticas públicas: conceitos, casos práticos, questões de concursos. 3. ed. São Paulo: Cengage, 2019.

Aula 4

Responsabilidade em Matéria Ambiental

Responsabilidade em matéria ambiental

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Nesta aula, abordaremos conceitos e tópicos relacionados a crimes ambientais, infrações administrativas ambientais e responsabilidade civil em face de um dano ambiental.

Nossa situação-problema é a seguinte: você é um consultor que, juntamente com uma equipe multidisciplinar, ficou encarregado de avaliar relatórios de um empreendimento de construção civil que visa à construção de casas em duas glebas na área rural de um município.

O produto final, que será construído por você, será a elaboração de um plano de trabalho para a mitigação de danos ambientais. A primeira etapa já foi construída e agora vocês devem focar na identificação de danos ambientais com base relatórios para realizar a segunda parte do produto. Assim, a equipe multidisciplinar leu atentamente os relatórios e destacou duas partes:

- Trecho 1: verificou-se descarte em área de várzea de resíduos Classe D (tintas, solventes etc.) durante a primeira fase de obras.

- Trecho 2: análises químicas e físicas do solo e água superficial do local apresentaram valores elevados para alguns componentes, mas ainda dentro do limite permitido em legislação.

Os dois trechos destacados são danos ambientais? Qual tipo de dano ambiental foi cometido pela empresa? Em relação ao direito comum, a empresa seria responsabilizada levando-se em consideração a responsabilização civil subjetiva, objetiva ou ambas?

Reconhecidamente, empreendimentos de grande porte da construção civil podem prejudicar o equilíbrio do meio biofísico e causar impactos socioeconômicos, culturais e ambientais. Dessa forma, uma análise cuidadosa dos trechos destacados, com base em conceitos e na legislação, é necessária.

Bons estudos e um abraço!

Vamos Começar!

Dano ambiental

O arcabouço jurídico de proteção ao meio ambiente tem como objetivo a prevenção aos impactos ambientais que causem poluição ou degradação, notadamente em casos de dano ambiental. Com a ocorrência de um dano ambiental, adentra-se nas discussões sobre a responsabilidade em matéria ambiental (Melo, 2017).

Em que pese a sua importância, o ordenamento jurídico brasileiro não confere uma definição de dano ambiental. Por essa razão, a sua compreensão passa por elementos doutrinários e pela interpretação dos tribunais superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça (Melo, 2017). É importante conhecer os dois conceitos legais e que estão associados ao entendimento do dano ambiental: degradação da qualidade ambiental e poluição.

Considera-se degradação da qualidade ambiental a “alteração adversa das características do meio ambiente”, (Brasil, 1981). A degradação da qualidade ambiental ocorre tanto pela ação antrópica quanto por um evento natural, como um abalo sísmico ou uma erupção vulcânica. Já o conceito de poluição é a degradação da qualidade ambiental provocada por uma atividade antropogênica, isto é, promovida pelo homem. A poluição é sempre negativa e no ordenamento jurídico brasileiro é um ilícito penal (Brasil, 1998) e administrativo (Brasil, 2008).

Já o termo dano ambiental podemos compreender que é a poluição que foi causada por qualquer ação humana (culposa ou não, de um ato lícito ou de um ato ilícito) que, ultrapassando os limites do desprezível, promoveu alterações adversas no ambiente (degradação ambiental). Podem existir diversos tipos de danos ambientais: (1) dano ecológico, que é a alteração adversa da biota, como resultado da intervenção humana; (2) à saúde; (3) às atividades produtivas; (4) à segurança; (5) ao bem-estar; entre outros. Podemos concluir que não existe um conceito fixo para dano ambiental, pois, assim como o de meio ambiente, ele é aberto, ou seja, sujeito a ser preenchido casuisticamente, de acordo com cada realidade concreta que se apresente ao intérprete (Milaré, 2007).

O dano ambiental possui “[...] feição multifacetária, com implicações no macrobem ambiental, nos microbens ambientais (florestas, rios, fauna etc.), no patrimônio material e moral de pessoas e da coletividade” (Melo, 2017).

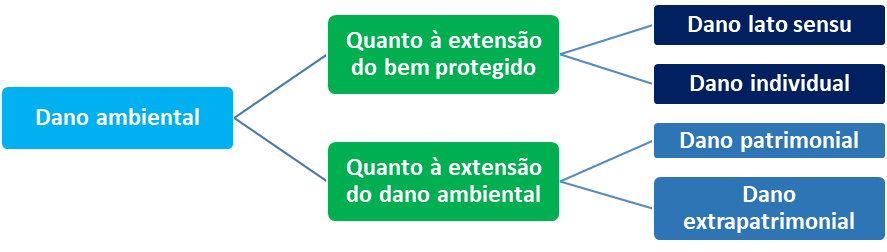

Desse modo, diante das várias dimensões jurídicas, vamos apresentar duas das principais classificações doutrinárias e jurisprudenciais sobre o dano ambiental: (i) quanto à extensão do bem protegido; e (ii) quanto à extensão do dano ambiental (Leite; Ayala, 2010).

Quanto à extensão do bem protegido, é possível configurar como: (i) dano ambiental lato sensu; (ii) dano individual, reflexo ou em ricochete. Compreende-se como “[...] dano ambiental lato sensu (em sentido amplo) o que afeta os interesses difusos da coletividade e, como tal, todos os componentes do meio ambiente (meio ambiente natural, cultural, artificial)” (Melo, 2017, p. 374). Dano ambiental individual, reflexo ou em ricochete é “[...] o dano individual, que afeta interesses próprios, e somente de forma indireta ou reflexa protege o bem ambiental” (Melo, 2017, p. 374). Para exemplificar, as lesões à saúde, ao patrimônio e à atividade econômica de uma ou de um grupo de pessoas.

Quanto à extensão do dano, a divisão é feita em: (i) dano patrimonial; (ii) dano extrapatrimonial. Dano ambiental patrimonial “[...] é o que diz respeito à perda material do bem atingido. É o dano físico, material” (Melo, 2017, p. 375). Dano extrapatrimonial ou moral ambiental é aquele que ofende valores imateriais, reduzindo o bem-estar, a qualidade de vida do indivíduo ou da coletividade, ou atingindo o valor intrínseco do bem. O dano extrapatrimonial pode ser dividido em individual e coletivo. O dano moral ambiental individual é aquele que acarreta dor ou sofrimento psíquico para uma pessoa, como no caso de um pescador impedido de exercer sua atividade econômica por causa de um dano ambiental. O dano moral ambiental coletivo, por sua vez, se dá pelo prejuízo à imagem e moral coletiva dos indivíduos. Com esses apontamentos, fica evidenciado o caráter multifacetário do dano ambiental no ordenamento jurídico brasileiro.

Responsabilidade ambiental

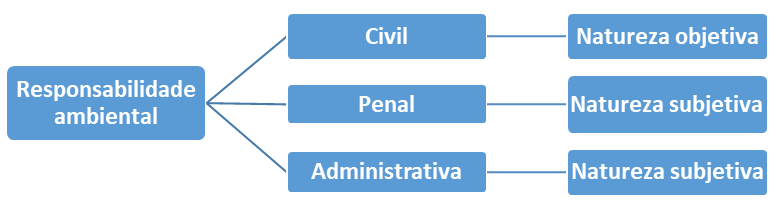

Entende-se por responsabilidade a obrigação de responder pela ação ou omissão que seja lesiva a uma pessoa, patrimônio ou em face de uma obrigação legal. Na esfera ambiental, a responsabilidade surge com a conduta considerada lesiva ao meio ambiente. Assim, a Constituição Federal de 1988 disciplina a responsabilidade em matéria ambiental nos seguintes termos: “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados” (Brasil, 1988). Essa norma estabelece a tríplice responsabilidade em matéria ambiental: civil, penal e administrativa. Cada uma delas dispõe de um regime jurídico próprio que, apesar de disciplinarem a aplicação de sanções aos responsáveis, sua preocupação central está em reparar os danos causados ao meio ambiente.

A responsabilidade penal ambiental é disciplinada pela Lei 9.605/1998, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais. No caso de cometimento de um crime ambiental, conforme os tipos penais, teremos a imputação da pessoa física ou jurídica. Essa responsabilidade é sempre subjetiva, com a necessidade de comprovação da culpabilidade – dolo ou culpa – do autor do crime. Uma das novidades da Lei 9.605/1998 foi instituir a responsabilidade penal da pessoa jurídica, “[...] nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade” (Brasil, 1998). Dois são os requisitos para configurar a responsabilidade penal da pessoa jurídica: (i) a decisão deve ser praticada pelo representante legal ou pelo órgão colegiado da empresa; (ii) a conduta deve satisfazer ou beneficiar os interesses da pessoa jurídica. Assim, uma decisão do representante legal/contratual ou de um órgão colegiado que beneficie a empresa enseja a discussão do cometimento de um ilícito penal e, caso se confirme, ela poderá ser condenada isolada, cumulativa ou alternativamente às penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade (Brasil, 1998). Já as pessoas físicas que cometem crimes ambientais poderão sofrer as penas restritivas de liberdade, restritivas de direitos e multa, de acordo com o crime ambiental cometido.

A responsabilidade administrativa ambiental, por sua vez, surge quando a pessoa física ou jurídica pratica uma infração administrativa que, segundo definição legal, é “[...] toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente” (Brasil, 1998). Na responsabilidade administrativa, que é subjetiva – há que demonstrar o dolo e a culpa do responsável –, ao se verificar o cometimento de uma infração ambiental, o fiscal do órgão ambiental, lavra um auto de infração e aplica uma sanção à pessoa física ou jurídica, que pode ser uma multa, suspensão de atividades, demolição de obra e outras (Brasil, 2008). Com isso, é instaurado o processo administrativo, em que o autuado poderá se defender dos fatos e fundamentos consignados no auto de infração e, ao final, a decisão da autoridade administrativa ambiental.

Por fim, temos a responsabilidade civil ambiental. No caso da ocorrência de um dano ambiental, o responsável, pessoa física e jurídica, de direito público ou privado, é obrigado à reparação. O ordenamento jurídico brasileiro adota, desde a Lei 6.938/1981, a teoria da responsabilidade civil objetiva, em que é necessária somente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sem discutir a culpabilidade, isto é, não é preciso investigar a culpa ou o dolo do poluidor/degradador. Além disso, a adoção da teoria da responsabilidade objetiva implica a irrelevância da licitude ou ilicitude da atividade e que questões como caso fortuito e de força maior não são excludentes.

A licitude de uma atividade ou empreendimento, quer autorizado ou licenciado, não afasta ou atenua a responsabilidade do poluidor. O fato de o empreendimento ou atividade ter se submetido ao licenciamento ambiental, por exemplo, não exime a empresa da obrigação de reparar as consequências de suas intervenções, especialmente em caso de danos ao meio ambiente. De forma direta, o argumento da licitude da atividade não afasta eventual responsabilidade do poluidor. Em paralelo, é tese do STJ que “[...] não há direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente” (Brasil, 2018).

Siga em Frente...

Reparação do dano ambiental

Ao se verificar a ocorrência de um dano ao meio ambiente, é necessário que se proceda à sua reparação, que deve ser integral.

A primeira pergunta é: quem deve reparar? Evidentemente, o causador do dano ambiental. Por esse conceito, tanto pessoas de direito privado – empresas – quanto as entidades da administração pública direta – União, estados, Distrito Federal e municípios – e indireta – autarquias, fundações públicas e outras – podem ser consideradas poluidoras. Mas há um aspecto muito importante: o poluidor pode ser direto ou indireto. O poluidor direto é aquele que efetivamente causou a degradação, ao passo que o poluidor indireto é aquele que, de alguma forma, contribuiu para o dano ambiental. Como exemplo, instituições financeiras podem ser responsabilizadas por empréstimos a empresas que causem danos ambientais; a empresa como poluidora direta, a instituição financeira como poluidora indireta. E o último ponto a ser destacado é que os poluidores direto e indireto são solidários, ou seja, aqueles que participaram do dano ambiental ou tiraram proveito da atividade são igualmente responsáveis pela reparação. Assim, uma ação civil pública pode ser ajuizada em face de ambos, poluidor direto ou indireto, ou de qualquer um deles.

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Brasil, 1981) e a Lei da Ação Civil Pública (Brasil, 1985) relacionam basicamente duas formas de reparação do dano ambiental: (i) a reparação/restauração e a (ii) indenização pecuniária. Outra modalidade de reparação é destacada pela doutrina: a compensação ecológica (Melo, 2017). Dessa forma, são três as modalidades de reparação do dano ambiental: (i) reparação específica (in natura); (ii) compensação ecológica; e (iii) indenização pecuniária. Destaca-se, em um primeiro momento, que a ordem estabelecida deve ser observada, isto é, deve ser priorizada a reparação específica sobre as demais modalidades, que são subsidiárias.

A reparação específica, também chamada de in natura, é aquela no local em que ocorreu o dano ambiental e, assim, encontra-se na perspectiva de retorno do equilíbrio ecológico, ou pelo menos uma situação mais próxima (Melo, 2017). Nessa modalidade, é o próprio bem lesado que deve ser reparado. Por exemplo, se o dano é o desmatamento de dez hectares de vegetação primária, a reparação será feita no próprio local, com a obrigação de que seja consistente na recomposição da área desmatada.

Contudo, se não for possível a reparação específica, adentra-se nas hipóteses de compensação ecológica ou de indenização pecuniária. A compensação ecológica é a substituição do bem lesado por outro equivalente (Melo, 2017). Para essa modalidade, além da impossibilidade da reparação específica, é preciso que a área a ser compensada seja do mesmo tamanho da área do dano e que tenha a mesma importância ecológica. A indenização pecuniária, por fim, é a forma clássica de reparação no direito civil, mas subsidiária no direito ambiental (Melo, 2017). Os valores arrecadados a título de indenização são destinados para o Fundo para Reconstituição dos Bens Lesados, criado pela Lei da Ação Civil Pública.

Uma questão relevante é a cumulação de pedidos em uma ação civil pública ambiental, isto é, aquele que cometer um dano ambiental poderá ser obrigado, reciprocamente, a reparar o local onde ocorreu o dano ambiental e destinar recursos financeiros para o fundo para a reconstituição dos bens lesados.

Por fim, a pretensão de reparação aos danos causados ao meio ambiente é imprescritível, conforme decidiu o STF (Brasil, 2020). Em outras palavras, uma ação civil pública de reparação de danos causados ao meio ambiente não está sujeita ao instituto da prescrição, podendo ser ajuizada mesmo que tenham se passado vários anos da ocorrência do dano. Trata-se de demonstração da relevância do bem ambiental, cuja proteção é imprescindível para todas as atividades humanas.

Vamos Exercitar?

Vamos retomar a nossa situação-problema, na qual você é um consultor freelancer que, juntamente com uma equipe multidisciplinar, ficou encarregado de avaliar relatórios de um empreendimento de construção civil.

Baseado na leitura de relatórios da obra, destacaram-se duas partes:

- Trecho 1: Verificou-se descarte em área de várzea de resíduos Classe D (tintas, solventes, etc.) durante a primeira fase de obras.