Momentos históricos do pensamento filosófico

Aula 1

Filosofia Antiga

Filosofia antiga

Olá, estudante! Nesta videoaula, você conhecerá os momentos históricos da filosofia, a começar pela filosofia antiga, que contou com a contribuição e genialidade de Sócrates, Platão e Aristóteles! Além disso, você também terá condições de reconhecer a contribuição dos principais filósofos aos diversos campos de ação humana.

Assim sendo, este conteúdo será importante para o desenvolvimento da sua capacidade crítica diante da realidade.

Vamos lá!

Ponto de Partida

Sócrates, Platão e Aristóteles viveram numa região e num tempo muito diferentes e distantes dos nossos, e para melhor compreendê-los, é preciso conhecer o modo como se pensava naquela época e quais os valores subjacentes às suas escolhas. Naquele tempo, o indivíduo isolado tinha pouco ou nenhum valor, pois a valorização se dava por conta da contribuição à coletividade.

Tentemos imaginar o que aconteceria se um dia o nosso planeta sofresse ameaças externas; possivelmente, uniríamos todos para resistir em nome da coletividade, no entanto, na ausência desse tipo de ameaça, temos, também, a ausência dessa unidade, como se não fôssemos uma única raça, mas indivíduos isolados ou, pior, em competição. Aqui reside uma das diferenças mais marcantes entre a mentalidade dos gregos antigos e a nossa: os direitos individuais praticamente não existiam, o que importava era a coletividade, era a Pólis. O ser humano era como uma peça numa engrenagem maior; fundamental ou singela, essa peça tinha um papel a desempenhar, uma contribuição a dar, e, na sua falta, o motor poderia parar. O homem que contribuía era o politikos, já o que se abstinha era o idiótes (Cortella; Ribeiro, 2010).

Propomos que a preocupação em entender mais profundamente a ideia exposta por Aristóteles, em sua obra Metafísica, de que o todo é mais que a soma das partes (Aristóteles, 2002), norteie a nossa reflexão e aprendizagem. Você terá contato, a partir de agora, com os maiores nomes da história da filosofia: Sócrates, Platão e Aristóteles. Aproveite ao máximo!

Vamos Começar!

Como já vimos, a Filosofia não nasceu no território central que hoje conhecemos como sendo a Grécia, mas nas suas colônias, mais precisamente numa região que hoje pertence à Turquia, a cidade de Mileto, na região da Jônia. Mas o esplendor da Filosofia se deu quando ela chegou em Atenas, o berço da democracia; ali, chegaram alguns sofistas, com os quais Sócrates acabou estudando por um tempo, mas por discordar deles, passou a estudar com Anaxágoras de Clazômena e, posteriormente, desenvolveu a sua própria filosofia, com muita qualidade, o que lhe rendeu o título de pai da Filosofia.

Sócrates

Além de ser considerado pai da Filosofia, Sócrates também é chamado de pai da Ética, o que, por si só, já é uma grande façanha, mas ela se torna ainda maior se levarmos em conta que ele nada escreveu, apenas ensinou, e seus principais ensinamentos foram na área do conhecimento e da ética.

Entre as principais contribuições de Sócrates está o fato de superar o relativismo dos sofistas afirmando a existência da verdade e da essência de tudo como uma razão de ser. A essência do homem é a sua alma (psykhé, em grego), e a alma, para ele, é a razão/consciência, bem como a busca do bem, do belo e do verdadeiro seria a essência da alma.

Sócrates não queria a opinião, queria a essência das coisas, pois, segundo ele, a opinião muda, mas a essência permanece. Ele dizia que sua missão era ajudar os homens a viver bem, encontrando a sabedoria e a virtude, ou seja, a sua preocupação não era com os princípios supremos do universo, mas com o valor do conhecimento humano (Mondin, 1982). Desse modo, Sócrates adotou como lema a frase que se encontrava do pórtico do templo de Apolo, em Delphos: “Homem, conhece-te a ti mesmo”. Por meio de perguntas, Sócrates procurava mostrar como as opiniões não se sustentavam — atitude conhecida como ironia, sinalizando que Sócrates se subestimava propositalmente (Abbagnano, 2007, p. 585) — e levava as pessoas a refletir por conta própria (maiêutica, em grego, é parir/dar à luz).

Além disso, ele também entendia como sua missão ajudar as pessoas a dar à luz as suas ideias por meio da dialética (Abbagnano, 2007), uma técnica parecida com um debate, bem como “considerava que a sua missão era expor a ignorância dos outros quanto à verdadeira natureza dessas virtudes (justiça, coragem e bondade) e era conhecido por constranger os sábios da época ao revelar a confusão implícita em seus pensamentos morais” (Law, 2008, p. 242).

No âmbito da moral, ele defendia que quem conhece o bem o pratica, logo, só age

mal quem ignora o bem. Essa tese é conhecida como “racionalismo ético”; o homem, portanto, deve conhecer e praticar o bem, buscando a virtude, a excelência, aquilo que é melhor. Segundo Sócrates, “não é das riquezas que nasce a virtude, mas das virtudes nasce a riqueza” (Pessanha, 1999, p. 57).

As virtudes da alma se manifestam no autodomínio, “no domínio de si mesmo nos estados de prazer, dor e cansaço, no urgir das paixões e dos impulsos”

(Reale, 1990, p. 91). Trata-se de fazer a racionalidade prevalecer sobre a animalidade, tornar a alma senhora do corpo. Somente quando age dessa maneira, o homem está, segundo Sócrates, sendo verdadeiramente livre.

Siga em Frente...

Platão

Platão foi criado para ser um político, mas acabou se desiludindo com o projeto e decidindo contribuir apenas reflexivamente. Nesse empreendimento, Platão faz uma analogia entre o homem justo e a cidade justa por meio da tese da tripartição da alma.

Para o filósofo, o homem é uma unidade acidental entre corpo e alma, e é nela que reside a sua essência (Platão, 1999, p. 110). O homem possui três almas: a racional (localizada na cabeça), a irascível ou colérica (localizada no tórax), a concupiscível ou desejante (localizada no abdômen). Nos trabalhadores (camponeses, artesãos e comerciantes), predominaria a terceira alma, e, nela, há uma mistura de ferro e bronze — metais menos nobres; já nos guerreiros, prevaleceria a segunda alma, que teria uma mistura de prata; e na alma dos magistrados ou

sábios, predominaria a alma racional, com mistura de ouro.

Assim, para Platão, só seria justo o homem que agisse pela alma racional, bem como só seria justa a cidade que fosse governada por magistrados. Nem os trabalhadores, tampouco os soldados, deveriam governá-la, pois não teriam a sabedoria necessária para bem conduzir os destinos da cidade.

No campo da ética, Platão aderiu à das virtudes, sistematizada por ele em sua obra A República. Ele entendia as virtudes como funções da alma determinadas por sua própria natureza e pela divisão das suas partes. “O paralelismo entre as partes do Estado e as partes da alma permite a Platão determinar e definir as virtudes particulares, bem como a virtude que

compreende todas elas: a justiça como cumprimento de cada parte à sua função” (Abbagnano, 2007, p. 380).

Segundo Platão, o homem nasce com virtudes, porém adormecidas, devendo ser despertadas. A maior das virtudes, para ele, é a justiça, que estaria intimamente atrelada ao correto funcionamento das três almas. O homem, portanto, é justo quando as três interagem harmonicamente sob o comando da racional, e a virtude da alma racional é a prudência;

a virtude da alma irascível ou colérica é a coragem; e a virtude da alma concupiscente ou desejante é a temperança.

No campo da estética, atribui-se a Platão o mérito de ter iniciado a reflexão acerca do belo e da obra de arte, abordada em sua obra Hipias Maior, contudo, entende-se que a resposta só viria com a Teoria do Mundo das Ideias, exposta em A República, pois, nela, fica claro que enquanto as manifestações do belo pertencem ao mundo sensível, atingir a

compreensão do que é o belo só é possível para quem ascende ao mundo inteligível. O conceito de belo vincula-se, dessa forma, ao conceito do bem e do verdadeiro.

Platão também se dedicou a resolver o problema da relação entre a arte, a metafísica e a moral, pois, para ele, a arte não é autônoma. Ele se preocupou em refletir se a arte aproximava ou afastava o homem da verdade e se ela o tornava melhor ou pior, e acabou concluindo que ela escondia a verdade e corrompia o homem.

Aristóteles

O conceito antigo de política (a arte de bem viver em sociedade ou instância que busca a vida feliz ou a vida boa de modo coletivo) é aristotélico, pois, para ele, o homem é, em sua essência, um animal político (Aristóteles, 1999, p. 228). Aristóteles não separava ética e política; para ele, a ética visava ao bem viver individual, enquanto a política visava ao bem viver coletivo, o que faz da política mais importante do que a ética, dado que o coletivo tem supremacia sobre o individual.

Disse Aristóteles que “o estado existe para capacitar todos, famílias e aparentados, a viver bem, ou seja, a ter uma vida plena e satisfatória. É nosso amor pelos demais que nos leva a preferir a vida em sociedade. A vida digna é o propósito do Estado” (Aristóteles, 1999, p. 228).

Aliás, ele afirma também que:

O Estado é uma criação da natureza e tem prioridade sobre o indivíduo que, quando isolado, não é autossuficiente; no entanto, ele o é como parte relacionada com o conjunto. Mas aquele que for incapaz de viver em sociedade, ou que não tiver necessidade disso por seu autossuficiente, será uma besta ou um deus, não uma parte do Estado (1999, p. 147).

Por fim, para determinar o que entendia como justiça, Aristóteles distinguiu dois tipos de bens: os partilháveis, que se referem a algo que pode ser dividido e distribuído, como as riquezas, e os bens que não podem ser divididos, mas dos quais é importante que se participe, ou seja, os bens participáveis, como o poder político.

A partir daí, segundo Chaui (2000), apresentou-se dois tipos de justiça na cidade: a justiça distributiva, que se refere à distribuição dos bens econômicos de forma a dar desigualmente aos desiguais, para torná-los iguais; e a justiça participativa, referente ao poder político e que consiste em respeitar o modo como cada comunidade definiu a participação no poder do qual todos devem participar

A contribuição mais significativa de Aristóteles se deu, possivelmente, no campo da ética. A sua obra Ética a Nicômaco pode ser considerada uma referência fundamental a respeito desse assunto. Aristóteles é um defensor da ética das virtudes, acrescidas do elemento teleológico: alcançar a felicidade, o bem viver (eudaimonia, em grego). Diz ele que a felicidade é a melhor, a mais nobre e a coisa mais aprazível do mundo.

Agimos virtuosamente na tentativa de alcançar a felicidade, diante disso, Aristóteles não compartilhava da ideia platônica de que o homem nasce com virtude, ao contrário, ele dizia que a virtude é adquirida por meio do hábito, daí a necessidade do esforço permanente em praticar atos virtuosos.

Com efeito, as coisas que temos de aprender antes de poder fazê-las, aprendemo-las fazendo; por exemplo, os homens tornam-se arquitetos construindo e tocadores de lira tangendo esse instrumento. Da mesma forma, tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim com a temperança, a bravura etc. (Aristóteles, 1973, p. 267).

Nesse sentido, definiu-se alguns conceitos, tais como virtude, sendo ela a força necessária para agir corretamente, como o autocontrole e o autodomínio. Seria como pensar bem antes de agir para não se arrepender depois, não perder a calma facilmente nas discussões, não falar nada ou praticar algum ato passível de arrependimento depois etc.

A excelência, por sua vez, significa cumprir bem com aquilo que lhe é pertinente, ou seja, fazer bem-feito aquilo que lhe compete fazer, mas, para Aristóteles, a virtude apresenta um elemento bastante marcante: o mesotes (justa medida), que, segundo ele, no campo da ética, consiste em evitar os extremos, tanto no que tange aos excessos quanto às faltas. É preciso buscar a harmonia, isto é, o equilíbrio.

Por fim, em relação à estética, Aristóteles discorda de Platão quanto à vigilância e à censura da arte e defende que ela não precisa ter compromisso com a reprodução do mundo verdadeiro. O artista, segundo Aristóteles, ocupa-se com o belo (ou com a beleza), e o belo é definido por ele como um bem que agrada. Mas por que agrada? Porque proporciona prazer às nossas faculdades cognitivas por meio da ordem, da simetria e da harmonia presentes nesse objeto ou nessa realidade.

Aristóteles entende que a beleza está presente na ordem, na simetria e na proporcionalidade existente entre as partes e o todo. Para ele, existem artes mecânicas, que se efetivam por meio da produção, como o artesanato; e arte imitativa, como as belas artes, porém ao tratar da arte imitativa, o filósofo retira dela a conotação negativa dada por Platão, justamente por vê-la como um elemento que promove a catarse da alma humana (Abbagnano, 2003).

Vamos Exercitar?

No começo da aula, propomos que a preocupação em entender mais profundamente a ideia exposta por Aristóteles, em sua obra Metafísica, de que o todo é mais que a soma das partes (Aristóteles, 2002), norteasse a nossa reflexão e aprendizagem.

Certamente, você já deve ter percebido que o intuito dessa reflexão é aprofundar a compreensão acerca do individual e do coletivo. Aristóteles (2002) afirma, por exemplo, que o corpo é mais do que a soma das suas partes, dos seus membros, dos seus compostos etc. Perceba que se um dente estiver doendo, este afetará o sistema nervoso e o corpo todo sentirá; aliás, acabará afetando até o humor e o pensamento. Para os gregos, essa analogia se estendia também à sociedade; se um cidadão não cumprisse com a sua parte, com o seu papel, a coletividade toda seria afetada, e foi nesse contexto que Sócrates, Platão e Aristóteles desenvolveram os seus pensamentos e, desse modo, buscaram contribuir para a sociedade por meio das suas racionalidades e visões de mundo.

Saiba Mais

Para saber mais sobre Sócrates, leia o tópico 4.2 – Sócrates, do livro Introdução à Filosofia Antiga. Nesse texto, você encontrará os principais elementos constitutivos do contexto de desenvolvimento do pensamento de Sócrates.

Aprofunde o seu conhecimento de Platão lendo o tópico 5.3 – A Teoria Política de Platão, da obra supracitada. Você terá acesso à concepção política platônica dentro de uma mentalidade grega que enfatiza o espaço coletivo.

Aprofunde a sua compreensão acerca do pensamento de Aristóteles lendo o texto Aristóteles e a Cidade. Trata-se de um texto extraído da sua obra Política e que nos mostra como se dava essa relação entre o coletivo e o individual.

Referências Bibliográficas

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. Tradução: Alfredo Bosi. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. Disponível em: https://marcosfabionuva.com/wp-content/uploads/2012/04/nicola-abbagnano-dicionario-de-filosofia.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução: Edson Bini. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Coleção Os Pensadores).

ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Loyola, 2002.

ARISTÓTELES. Vida e obra. In: Os pensadores: Aristóteles. São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores).

BRAGA JUNIOR, A. D.; LOPES, L. F. Introdução à filosofia antiga. Curitiba: Intersaberes, 2015.

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000.

CORTELLA, M. S.; RIBEIRO, R. J. Política para não ser idiota. São Paulo: Papirus, 2010.

LAW, S. Filosofia: guia ilustrado Zahar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

MONDIN, B. Curso de filosofia: os filósofos do ocidente. 6. ed. São Paulo: Paulus, 1982. v. 2.

PESSANHA, J. A. M. (org.). Sócrates. São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores).

PLATÃO. Vida e obra. In: Os pensadores: Platão. São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores).

REALE, G.; ANTISERI, D. História da filosofia: antiguidade e idade média. 5. ed. São Paulo: Paulus, 1990.

Aula 2

Filosofia Medieval

Filosofia medieval

Olá, estudante! Nesta videoaula, você conhecerá mais um dos momentos históricos da Filosofia: a Filosofia Medieval! Você também verá o que foi a patrística e qual foi a sua contribuição, assim como a escolástica e a filosofia renascentista.

Este conteúdo é importante porque ajudará você a desenvolver uma visão mais abrangente do mundo e um posicionamento mais consciente diante da realidade.

Vamos lá!

Ponto de Partida

Há uma discussão na Filosofia acerca do progresso da humanidade; alguns pensadores alegam que ele é sempre contínuo e retilíneo, outros que ele acaba retrocedendo de tempos em tempos; outros, ainda, que ele dá saltos; e há, também, quem alegue que ele é cíclico e ascendente.

Propomos que você participe da aula buscando elementos que lhe permitam um posicionamento crítico acerca desse movimento da história, tendo em mente, sobretudo, o Período Medieval: o conhecimento progrediu na Idade Média ou ela, realmente, pode ser considerada “Idade das Trevas”?

Vamos lhe apresentar, agora, um período de mil anos, aproximadamente, em que o progresso pareceu ter ficado estagnado, começando a se movimentar ao voltar aos antigos. Estamos nos referindo ao Período Medieval e a sua recorrência ao pensamento antigo, dito, renascimento.

Além disso, você vai conhecer mais a Patrística, uma corrente filosófica mesclada com a visão bíblica; a Escolástica, o momento em que o ensino saiu dos conventos e foi até o palácio do rei, tornando-se acessível a um número maior de pessoas e criando as condições para o surgimento das universidades; e, por fim, o renascimento, quando as obras de Aristóteles chegaram até a Universidade de Paris e se deu um retorno e a valorização da cultura grega.

Será que até o fim da aula você vai iluminar essa suposta idade das trevas? Fazemos votos que sim.

Vamos Começar!

Assim que o Império Romano favoreceu o encontro da filosofia com o cristianismo, algumas questões tiveram de ser resolvidas, pois havia muita divergência entre as duas formas de conceber e explicar o mundo. A partir desse confronto, a filosofia, um “erro vazio” (Carta aos Colossenses: 2,8), adquiriu roupagens cristãs e ficou por mil anos subordinada à teologia. Dizia-se que a filosofia era serva da teologia (philosophia ancilla theologiæ, em latim), mas antes de adquirir essa roupagem, muitas heresias, ideias contrárias àquelas do cristianismo, tiveram de ser vencidas.

Patrística

Diante das heresias, surgiram aqueles que defendiam a fé cristã, e esses ficaram conhecidos como padres apologetas ou apologistas. Entre os apologistas gregos, os principais foram Clemente (acreditava que a revelação era a continuidade do pensamento grego e que era preciso extrair a gnose cristã da revelação para que o cristianismo não fosse religião apenas dos ignorantes) e Orígenes (mestre de Plotino, discípulo de Clemente e Amônio Saccas, para ele, o mundo é coeterno com Deus. Deus criou a vontade e a inteligência, a matéria veio do pecado; nenhuma alma está condenada, porque não existe mal absoluto).

Já entre os latinos, os principais foram Tertuliano (autor mais antigo a utilizar o termo "Trindade" e dar a mais antiga exposição formal ainda existente sobre a teologia trinitária) e Gregório (defendia a doutrina da Santíssima Trindade; o Espírito veio do Pai não por geração, mas por processão. Ele proclamou a eternidade do Espírito Santo, dizendo que suas ações estavam como que escondidas no Antigo Testamento e que apareceram mais claramente com a ascensão de Jesus ao Céu e a sua descida na festa de Pentecostes. Cristo, para ele, não deixou de ser Deus quando se tornou homem), contudo, o maior nome dessa época foi Aurélio Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, falecido em 430 d.C.

Os principais problemas giravam acerca da ressurreição, da questão da Trindade, da encarnação — pois era loucura o Verbo de Deus encarnar-se em um indivíduo —, da relação entre liberdade e graça e sobre fé e razão. Para a filosofia, é um absurdo Deus morrer na cruz, pois Ele é pensamento, e o valor do homem está no pensamento; além disso, seria inconcebível Deus amar o ser humano. Aliás, as principais heresias foram: gnosticismo, donatismo, maniqueísmo, arianismo, nestorianismo, pelagianismo, adopcionismo, apolinarismo, docetismo e monofisismo.

Escolástica

Os professores das artes liberais começaram a ser chamados de escolásticos, título que se estendeu também aos docentes de filosofia e teologia, por isso, compreende-se por escolástica a filosofia e a teologia que eram ensinadas nas escolas medievais cristãs, não se esquecendo, todavia, de que à teologia cristã se outorgava o título de ciência das ciências e, à filosofia, apenas o de serva da teologia. O problema fundamental nessa época era o entendimento e a transmissão da verdade revelada dissipando a incredulidade e as heresias, portanto, a filosofia escolástica não teve a autonomia da filosofia grega, pois se limitava ao ensino religioso do dogma (verdade de fé inquestionável).

Normalmente, distingue-se três períodos na filosofia escolástica: a alta, que vai do século IX ao XII; o florescimento, nos séculos XIII e XIV; e a sua dissolução, do século XIV ao Renascimento. No primeiro, concebia-se fé e razão como tendo harmonia intrínseca e substancial; no segundo, a harmonia é considerada parcial e não se descarta a possibilidade de oposição entre elas; e, no terceiro, prevalece a oposição entre ambas (Abbagnano, 2003).

As obras mais utilizadas nessa época foram: o Organon, de Aristóteles; o Timeu, de Platão; o Isagoge, de Porfírio; e A Consolação da Filosofia, de Boécio. O neoplatonismo também foi muito difundido, particularmente por João Escoto Eriúgena, o qual, em sua obra Divisão da Natureza, esforça-se por conciliá-lo com o cristianismo. Visando à difusão do cristianismo, a Igreja se empenhou em propagar o sistema escolar e, no século XIII, a escola adquiriu a configuração de universidade, produto típico da Idade Média.

Inicialmente, o termo universidade indicava um centro de estudos, uma associação corporativa, um modelo mais próximo dos atuais sindicatos do que das atuais universidades. As universidades de Bolonha e de Paris estão entre as primeiras que surgiram e acabaram se tornando uma espécie de modelo para as demais. A universidade de Paris surgiu a partir de uma ampliação da escola da catedral de Nôtre-Dame, e uma das figuras mais importantes do início dessa universidade foi Pedro Abelardo.

Como dissemos, a filosofia carregou por mil anos, aproximadamente, o título de serva da teologia, porém chegou um momento em que passou, novamente, a ser reconhecida como um saber autônomo e, aos poucos, foi se desvinculando desse título. Encontramos, já em Tomás de Aquino, a ideia de que fé (teologia) e razão (filosofia) são modos diferentes de conhecimento; a razão aceita a verdade com base em evidências e a fé a aceita por causa da relevante autoridade de Deus, mas mesmo diferentes, elas não podem se contradizer, porque Deus é o autor de ambas. A razão pode conhecer as verdades naturais, mas é incapaz, por si só, de penetrar nos mistérios de Deus, que é o seu bem último.

Mas um grande impulso rumo à reaquisição da autonomia filosófica foi dado por Guilherme de Ockham, que mostrou que a verdade revelada, muito mais que a realidade das coisas do mundo sensível, é absolutamente inacessível à razão. Para ele, não há harmonia entre razão e fé e não se pode conhecer as verdades sobrenaturais, sendo apenas objetos de uma fé cega (Mondin, 1981). Dessa forma, Ockham colaborou para a separação das duas; a filosofia acabou se libertando da condição de serva da teologia, bem como a teologia deixou de ser considerada a ciência das ciências

Guilherme de Ockham contribui, ainda, para a questão dos universais, mostrando-se contra a concepção realista e defendendo o nominalismo para quem os universais são apenas abstrações. O seu princípio metodológico ficou conhecido como “navalha de Ockham” e ensinava que “entidades não devem ser multiplicadas além do necessário”, ou seja, devemos recorrer ao menor número possível de fatores ao explicar algo (Law, 2008, p. 269).

Além dos pensadores aqui elencados, muitos outros contribuíram substancialmente para a filosofia medieval, e, talvez, Nicolau de Cusa, falecido em 1464, possa ser considerado o último pensador dessa época, que se antecipou a Copérnico e sugeriu que a Terra é esférica e orbita em torno do Sol. Desse modo, começou-se a preparar o terreno para o renascimento, que estava prestes a surgir.

Siga em Frente...

Filosofia renascentista

A partir do século XIII, cresceu na Europa a consciência de que ainda havia muito para se aprender com a antiguidade, e foi justamente a tentativa de resgatar o conhecimento antigo que ficou conhecida como Renascimento, um movimento de “renovação moral, intelectual e política decorrente do retorno aos valores da civilização em que, supostamente, o homem teria obtidos suas melhores realizações: a greco-romana” (Abbagnano, 2003, p. 852). Portanto, esse movimento não ocorreu apenas na filosofia, mas também na literatura e nas artes, tendo o seu início na Itália, mas logo se espalhou por toda a Europa.

O mundo se encontrava em um clima de inovações e descobertas; muitas verdades começaram a ser contestadas e pairava no ar um clima de descontentamento por toda verdade imposta e por toda autoridade sem fundamentação legítima. A teologia estava deixando de ser a ciência das ciências, como já afirmamos, e o teocentrismo cedeu lugar ao antropocentrismo; a física começou a ganhar espaço ao conseguir demonstrar e provar cada vez mais as suas teses; também a astronomia, com a invenção das lentes (pelas contribuições de Grosseteste, Roger Bacon e Galileu Galilei), pôde observar melhor o movimento dos astros e conhecer um pouco mais a posição da Terra, e tudo isso fez com que a visão de mundo fosse mudando radicalmente.

Conforme o Dicionário de Filosofia, de Abbagnano (2003), podem ser consideradas características fundamentais do Renascimento:

- O humanismo: crença de que foi na antiguidade que a humanidade melhor se realizou.

- A renovação religiosa: tentativa, sobretudo da reforma protestante, de retornar às fontes originais do cristianismo.

- A renovação política: reconhecimento da origem humana ou natural das sociedades e dos Estados ou a tentativa de voltar às formas originárias das instituições sociais (jusnaturalismo).

- O naturalismo: interesse pela investigação direta da natureza.

O Renascimento é um período de mudanças importantes feitas por muitas pessoas, entre elas, podemos lembrar nomes como dos astrônomos Nicolau Copérnico e Johannes Kepler; dos filósofos humanistas Erasmo de Rotterdam e Thomas Morus, pois foi com eles que o humanismo se solidificou; além disso, tivemos uma efervescência cultural nas obras de arte com Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Botticelli, entre outros; na literatura, houve uma grande contribuição de Dante Alighieri, Petrarca e Boccaccio; e na esfera religiosa, não podemos esquecer as figuras de Girolamo Savonarola e Martinho Lutero.

No entanto, talvez, as maiores mudanças tenham ocorrido nas esferas política, com Maquiavel, e científica, com Galileu Galilei, pois, depois desses dois, elas nunca mais foram as mesmas.

Vamos Exercitar?

Como sempre lembramos, a análise acerca das questões propostas deve ser feita com criticidade, o que significa que se deve superar o senso comum e, se possível, valer-se de nomes consagrados que nos ajudem a tratá-las. No caso em questão, queremos saber se o conhecimento progrediu na Idade Média ou ela, realmente, pode ser considerada “Idade das Trevas”.

Segundo Abrão (1999, p. 129, grifo nosso): “[...] o Renascimento não é apenas a retomada da marcha triunfal da razão e do espírito científico após a ‘longa noite medieval’, como muitas vezes foi caracterizada, de modo simplista, a Idade Média”. E um pouco mais adiante, a autora nos lembra (p. 130) que “o que se denomina ‘ciência’ no Renascimento, embora prepare os fundamentos para a arrancada científica do século XVII, guarda sinais do pensamento medieval, ao qual se somam elementos do misticismo oriental e judaico” (grifo nosso).

Saiba Mais

Conheça mais a Patrística lendo o artigo Reflexões sobre a Natureza Humana e a Visio Dei em Agostinho de Hipona, escrito por Gustavo Augusto da Silva e publicado na revisa Interações. Nele, o autor investiga a concepção de natureza humana na obra de Agostinho de Hipona (354-430 d.C.), bem como a possibilidade do conhecimento de Deus por meio do mundo material.

Para enriquecer a sua compreensão acerca dos temas dominantes na Filosofia Escolástica, propomos que você leia o texto São Tomás de Aquino e a Sabedoria, em que o autor aborda as referidas questões.

Aprofunde os seus conhecimentos a respeito da filosofia renascentista lendo o tópico 5.1 Filosofia da Renascença (século XIV-XVI), do livro Introdução à Filosofia. Nele, o autor resgata o panorama que marcou essa época da Filosofia, apresentando os principais pensadores e suas contribuições.

Referências Bibliográficas

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. 4. ed. Tradução: Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 2003. Disponível em: https://marcosfabionuva.com/wp-content/uploads/2012/04/nicola-abbagnano-dicionario-de-filosofia.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024.

ABRÃO, B. S. História da filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores).

LAW, S. Filosofia: guia ilustrado Zahar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

MATTAR NETO, J. A. Introdução à filosofia. São Paulo: Pearson, 2010.

MONDIN, B. Introdução à filosofia: problemas, sistemas, autores, obras. 10. ed. São Paulo: Paulus, 1981.

Aula 3

Filosofia Moderna

Filosofia moderna

Olá, estudante! Nesta videoaula, você conhecerá mais um dos momentos históricos da Filosofia: a Filosofia Moderna! Você verá, também, como se desenvolveram algumas importantes correntes de pensamento sobre a ciência (o racionalismo e o empirismo) e a política (o contratualismo).

Este conteúdo é importante porque o auxiliará no desenvolvimento da sua capacidade crítica diante da realidade.

Vamos lá!

Ponto de Partida

Chegamos na Idade Moderna e falaremos, aqui, sobre a Filosofia Moderna, mas ressaltarmos que, embora as nomenclaturas carreguem os mesmos predicados, as datas não correspondem, necessariamente, pois a Filosofia não se enquadra em datas específicas, e perceberemos que o mundo mudou totalmente. Entre as principais mudanças, está a valorização do ser humano e de sua capacidade de compreender e explicar o mundo, bem como de fazer um mundo melhor. A primeira atividade está no âmbito da teoria do conhecimento e da ciência, já a segunda está no âmbito da ética e da política, por isso, essas esferas serão as primeiras a ser remodeladas.

Sendo assim, você verá que racionalismo e empirismo disputaram a fundamentação do conhecimento científico, desembocando, posteriormente, no Iluminismo, e que foi criada uma teoria explicativa para a origem do poder político: o contratualismo. Diante disso, propomos que você participe deste momento buscando elementos que lhe possibilite analisar profundamente se podemos confiar plenamente em nossos sentidos para conhecer o mundo e se o mundo se resume, de fato, àquilo que os nossos sentidos captam.

Mais uma vez, sugerimos que você mergulhe fundo! Leia, pesquise, aprofunde-se e aumente os seus conhecimentos!

Vamos Começar!

Estamos iniciando a filosofia moderna e, nos seus primórdios, muitos fatores confluíram para que ela tivesse a configuração que teve; entre tais fatores, além dos supracitados, está a invenção da imprensa, a reforma protestante, as grandes navegações, a intensificação do comércio, o surgimento da burguesia e o descobrimento do novo mundo.

Este mundo, agora tão plural, precisava ser novamente unificado, e tal tarefa foi confiada à razão. Se, na Grécia Antiga, a razão podia abarcar a totalidade da realidade, no mundo moderno, mesmo sem a hegemonia da polis, do Império ou da Igreja, não caberia a nenhuma outra instância, se não à razão, a tarefa de reunificá-lo, reproduzi-lo e representá-lo (Abrão, 1999).

A razão e a ciência venceram o dogma religioso sintetizando o pensamento do século XVII. Alguns pensadores, como Francis Bacon e Thomas Hobbes, buscaram integrar a racionalidade científica com a filosófica, e foi assim que se iniciou a Idade da Razão ou a Filosofia Moderna. Grandes filósofos modernos tentaram estabelecer conexão entre filosofia e ciência, principalmente por meio da matemática, e com esse intento, tivemos Descartes e Pascal, na França, e Leibniz, na Alemanha, entre outros (Buckingham, 2011).

Percebeu-se, então, que, para se chegar à verdade, era necessário encontrar um caminho (método, em grego) certo, um caminho seguro, que permitisse superar o labirinto das incertezas por meio da descoberta de verdades permanentes; era preciso achar, portanto, um método para a ciência, e, nesse sentido, acabaram surgindo duas grandes correntes: de um lado, os empiristas, e de outro lado, os racionalistas (Pessanha, 1999).

Racionalistas

Os racionalistas acreditam ser possível tomar a matemática como modelo de aquisição de certeza e dirigir a razão com procedimentos precisos, como se faz na demonstração de um teorema. Para os racionalistas, (1) a origem do conhecimento é a razão; (2) existem ideias que nos são inatas; (3) recorrem ao método dedutivo; e (4) consideram a matemática como sendo a ciência por excelência.

Entendem os racionalistas que:

A insistência no problema do método é crucial, porque o mundo exterior não mais fornece a garantia da certeza do conhecimento. Por isso, de nada adianta buscar, como fizeram os renascentistas, as relações de semelhança e de simpatia que unem secretamente as partes do mundo entre si e com o todo. A razão, e só ela, pode servir a si própria como guia, critério e condição da certeza do conhecimento. A razão não tem mais em que se apoiar a não ser nela mesma, e por isso precisa criar um método seguro (Abrão, 1999, p. 187).

A ciência se faz sobre conhecimentos objetivos, universais e necessários, mas estes devem ser válidos para todas as pessoas (objetivo, contrapondo-se ao subjetivo), em todas as épocas e em todos os lugares (universais, contrapondo-se aos particulares) e chegando sempre aos mesmos resultados (necessários, contrapondo-se aos conhecimentos contingentes).

Os racionalistas entendem que a matemática permite esse tipo de conhecimento e que ela não exige, necessariamente, experiências; o conhecimento se faz por um processo racional, ou seja, ele tem início e movimento unicamente na razão. O método de que ela se vale é o dedutivo, sustentando que uma afirmação geral ou universal pode ser aplicada em qualquer caso particular ou individual, tendo-se a ideia efetivada na prática, por meio das fórmulas, pois elas são sempre as mesmas, mudando apenas os números relativos a um determinado problema específico, ou seja, os casos particulares se encaixam em fórmulas de abrangência geral.

Por não recorrerem às experiências, os juízos da matemática são denominados por eles de analíticos, indicando que é possível perceber se a afirmação é verdadeira ou não com base numa análise do que está sendo enunciado, pois o predicado já está contido no sujeito ou no objeto. Contudo, embora esses juízos sejam consistentes e alinhados ao que se espera de juízos científicos, eles não garantem novas descobertas científicas e, por esse motivo, podem impedir que a ciência evolua, pois essas descobertas, geralmente, são provenientes de experiências.

Siga em Frente...

Empiristas

A palavra empeiría, em grego, significa experiência, portanto, o empirismo afirma que a origem, a base e a condição de fundamentação dos conhecimentos científicos é a experiência. Para os empiristas, (1) o conhecimento se origina da experiência e chega à razão pelos sentidos, sendo assim, não existem ideias inatas; (2) nascemos tábula rasa (expressão que, em latim — a língua acadêmica da época — significa quadro em branco); (3) recorrem ao método indutivo; e (4) consideram a física como sendo a ciência por excelência.

Para os empiristas, toda a matéria do nosso conhecimento da realidade e do mundo depende da experiência; segundo essa corrente de pensamento, conseguimos conhecer por meio da observação e do raciocínio indutivo, dessa forma, a fundamentação do nosso conhecimento, no tocante àquilo que é externo à mente, está no que experimentamos aqui e agora ou naquilo que lembramos de experiências passadas. “Experiências deixam impressões em nossas mentes, como um carimbo em cera derretida, permitindo-nos acumular conhecimento. Para os empiristas, o conhecimento sem experiência é difícil ou impossível” (Law, 2008, p. 70, grifo nosso).

O empirismo tem como característica a:

[...] negação do caráter absoluto da verdade ou, ao menos, da verdade acessível ao homem; e reconhecimento de que toda verdade pode e deve ser posta à prova, logo eventualmente modificada, corrigida ou abandonada. Portanto, o empirismo não se opõe à razão ou não a nega, a não ser quando a razão pretende estabelecer verdades necessárias, que valham em absoluto, de tal forma que seria inútil ou contraditório submetê-las a controle. [...] O racionalismo defende a tese da necessidade da razão como “concatenação das verdades”, e não como faculdade, no sentido de que ela não pode ser diferente do que é e, portanto, não pode sofrer desmentidos e não exige confirmações. A tese do empirismo é de que essa necessidade não existe (Abbagnano, 2003, p. 326-327).

Para os empiristas, antes de chegar à razão, as ideias passam pelos sentidos, portanto, a origem do conhecimento são os sentidos. A partir da experiência, organizamos as nossas ideias por meio da observação, do levantamento de hipóteses e de experimentações que deverão corroborar ou descartar as hipóteses, as quais, sendo descartadas, serão substituídas por outras até serem confirmadas, a fim de termos acesso ao conhecimento verdadeiro.

Contratualistas

Outro problema filosófico que ganhou destaque na filosofia moderna foi a questão política. Com o advento da modernidade racionalista, a política se emancipando da Igreja, a negação do direito divino dos reis e as contribuições de Maquiavel, o absolutismo começou a ter problemas; a preocupação passou a ser como encontrar fundamentos racionais e legítimos para o poder do Estado, e tivemos, então, alguns filósofos se debruçando sobre essa temática e elaborando a teoria contratualista.

Os contratualistas defendiam que houve um tempo em que os homens viviam em estado de natureza, unindo-se, posteriormente, por contrato (tácito e não necessariamente expresso), criando a sociedade civil. Para eles, é o pacto feito pelos homens que torna legítimo o Estado, a sociedade civil.

Segundo os contratualistas, a sociedade civil nasceu, portanto, a partir do momento que os homens compreenderam que a vida seria mais segura e tranquila se concordassem em viver juntos e protegendo-se coletivamente, e isso não significa, necessariamente, que tais homens elaboraram e assinaram um contrato, mas que houve um acordo tácito a esse respeito.

Entende-se, então, que:

O contrato não é só contrato de governo que rege as relações entre o governante e seu povo, mas é também contrato social no sentido mais amplo, como acordo tácito que fundamenta toda comunidade e que leva os indivíduos a conviver, isto é, a participar dos bens, dos serviços e das leis vigentes na comunidade (Abbagnano, 2003, p. 206).

Disso decorre que, para os contratualistas, sobretudo Hobbes, Locke e Rousseau, o Estado é uma criação artificial, ideia mais próxima dos sofistas do que de Platão e Aristóteles, para quem o homem é, por natureza, um animal político.

Vamos Exercitar?

A proposta que lhe apresentamos acerca da confiança ou não nos sentidos no processo do conhecimento, como você pode perceber, é o pano de fundo da discussão entre racionalistas e empiristas. Para o empiristas, podemos e devemos confiar em nossos sentidos, pois são eles que captam o mundo e permitem que chegue até à razão aquilo que é captado; enquanto para os racionalistas, a única certeza que temos acerca das impressões dos sentidos é que, para nós, somente para nós, cada um de nós, as impressões são como acreditamos que são, portanto, não há objetividade, e não havendo objetividade, não há ciência (nas impressões dos sentidos), pois a ciência é um conhecimento objetivo (universal e necessário).

Além disso, poderíamos argumentar que os animais também têm sentidos e, muitas vezes, melhores do que os nossos, mas nem por isso elaboram conhecimentos sistemáticos e reflexivos sobre o mundo que os cerca. Desse modo, segundo os racionalistas, a origem do conhecimento é a razão humana, pois é ela que processa aquilo que é captado pelos sentidos.

Saiba Mais

Saiba mais sobre o racionalismo lendo o item 9, Descartes, do livro História da Filosofia Ocidental: Livro 3: A Filosofia Moderna, em que o autor apresenta as principais contribuições de Descartes ao racionalismo, sendo considerado o pai do racionalismo dessa corrente de pensamento.

Aprofunde os seus conhecimentos sobre os empiristas lendo o tópico 5.3 Empirismo, do livro Introdução à Filosofia, em que o autor apresenta as principais ideias relacionadas a essa corrente epistemológica de pensamento.

Enriqueça a sua compreensão acerca do contratualismo lendo o artigo Hobbes como um Contratualista Moderno: Uma Proposição Falaciosa, de António Horta Fernandes. No artigo, o autor analisa com bastante profundidade as principais contribuições de Thomas Hobbes à teoria contratualista.

Referências Bibliográficas

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. 4. ed. Tradução: Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes, 2003. Disponível em: https://marcosfabionuva.com/wp-content/uploads/2012/04/nicola-abbagnano-dicionario-de-filosofia.pdf. Acesso em: 26 abr. 2024.

ABRÃO, B. S. (org.). História da filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores).

BUCKINGHAM, W. et al. O livro da filosofia. Tradução: R. Ziegelmaier. São Paulo: Globo, 2011.

LAW, S. Filosofia: guia ilustrado Zahar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

MATTAR NETO, J. A. Introdução à filosofia. São Paulo: Pearson, 2010.

PESSANHA, J. A. M. (org.). Descartes: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores).

RUSSELL, B. A. W. História da filosofia ocidental: livro 3: a filosofia moderna. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.

Aula 4

Filosofia Contemporânea

Filosofia contemporânea

Olá, estudante! Nesta videoaula, você conhecerá mais um dos momentos históricos da Filosofia: a Filosofia Contemporânea! Você verá, também, como razão e ciência foram parar na berlinda, o que é razão comunicativa e o que é pós-verdade.

Este conteúdo é importante para o desenvolvimento da sua capacidade crítica diante da realidade.

Vamos lá!

Ponto de Partida

Chegamos à filosofia contemporânea, ou seja, chegamos aos nossos dias. Vamos lhe apresentar a consideração que os contemporâneos têm acerca da razão iluminista, daquela forte convicção de que o homem, por meio do uso correto da razão, conseguiria, com pleno êxito, decifrar todos os enigmas da natureza, além de estabelecer as premissas básicas para a realização de um mundo melhor, mais justo, igualitário, humano e sem sofrimento.

Aqui, veremos que a razão, após ser colocada na berlinda, não será descartada, mas lapidada, melhorada em alguns dos seus aspectos, por meio da abertura ao outro, concretizada numa razão comunicativa. Veremos, ainda, que, atualmente, a verdade se encontra revestida de um uso pragmático, atendendo às questões políticas e econômicas na sua forma de pós-verdade.

Diante disso, propomos que você participe deste momento buscando colher elementos que, ao final, lhe possibilitem posicionar-se criticamente acerca da seguinte questão: a razão, por si só, dá conta de construir um mundo mais civilizado, humano e justo?

Você nos acompanha? Esperamos que sim, pois queremos muito te ajudar a despertar, cada vez mais, a sua criticidade! Vamos juntos!

Vamos Começar!

Os filósofos modernos, especialmente os iluministas, fizeram uma crítica aos medievais, sustentando que a fé não conseguira alcançar os seus objetivos, tanto no tocante à verdade acerca do mundo e da realidade que nos cerca quanto na edificação de um mundo melhor, mais justo, solidário, fraterno e harmonioso — competências das esferas ética e política (Reale; Antiseri, 2004) —, e se propuseram a realizar esse projeto, mas em outras esferas que não fossem a razão, mas, sim, assentados no que entendiam como uso correto da razão.

Contudo, os filósofos contemporâneos, especialmente os frankfurtianos, passaram a afirmar que o moderno projeto iluminista também não teria conseguido explicar corretamente o mundo e o seu funcionamento, sobretudo estabelecer um mundo melhor, como se percebe a partir da eclosão das duas grandes guerras mundiais, principalmente, e da existência de um mundo desequilibrado, sem harmonia social, individualista e marcado por uma forte exploração humana (Aranha; Martins, 2005).

Razão e ciência na berlinda

Se, a partir da Idade Moderna, o homem passou a confiar nos poderes da razão e viu neles a possibilidade de estabelecer um mundo melhor, o que se percebeu na prática foi a exploração do trabalho humano, sobretudo das pessoas mais simples, humildes e indefesas. E pior! Logo no início do século XX, quando se esperava que os ideais do iluminismo cumprissem o que haviam prometido, como o fim da miséria e do sofrimento humanos, eclodiu uma das maiores monstruosidades da história do gênero humano: a Primeira Guerra Mundial, e isso parecia acenar para o fracasso da razão, e foi nesse ambiente que surgiu a reflexão crítica acerca do alcance da racionalidade; surgiu a Escola de Frankfurt e sua teoria crítica da sociedade.

Os autores dessa época criticavam a noção de progresso, assim como toda racionalidade que recusasse a noção de contradição em nome do princípio de identidade. Pairava a ideia de que a história deveria pautar-se no racional, o qual possibilitaria o controle do tempo histórico, mas percebeu-se que:

[...] toda filosofia que acredita no progresso e que confunde ‘progresso científico e técnico’ com o progresso da humanidade enquanto tal, sem considerar a “regressão da sociedade” e as recaídas periódicas na barbárie, não passa de uma racionalização do sofrimento, pois passa por sobre a dor do homem singular histórico, sujeito a um só tempo empírico, psicológico, histórico e transcendental (Abrão, 1999, p. 463).

Entendiam os frankfurtianos que, em nome da racionalização, os processos sociais são dominados pela ótica da ciência aliada à técnica, traduzida como racionalidade de dominação da natureza para fins lucrativos. Eles criticam a dominação dos indivíduos nos Estados capitalista e fascista e denunciam o positivismo como estratégia de manutenção e reprodução do status quo, bem como defendem que só a atividade reflexiva poderá reorganizar, de modo racional, a sociedade.

Por fim, as teses postuladas pelos frankfurtianos enfatizam o papel central que a ideologia desempenha nas sociedades urbanas modernas e apontam a mídia como agente da barbárie cultural, veículos propagadores da ideologia das classes dominantes, imposta às classes subalternas pela persuasão ou manipulação, por meio da reprodução de modelos e valores sociais.

Siga em Frente...

A razão comunicativa

A razão comunicativa é uma proposta que foi elaborada por Jürgen Habermas, que concordava que o projeto iluminista não havia conseguido melhorar o mundo, mas não via isso como um motivo para se descartar a razão, ao contrário, para ele, deve-se purificar a razão de suas possíveis lacunas e aproveitá-la naquilo que tem de melhor.

Segundo Habermas (1997), a razão iluminista apresenta limitações por permitir que o seu uso se restrinja ao sujeito, ou seja, ela tolera que o sujeito, fechado em si, use a razão de forma monológica. Lembremos, por exemplo, que o imperativo categórico de Kant, em nenhum momento, pressupõe o outro: é sempre o sujeito que decide, sozinho, como deverá agir.

Habermas entende que a razão, mesmo sendo boa, pode ficar melhor quando há interação, diálogo e comunicação, logo, isso o levou a propor a troca da razão monológica pela razão dialógica. Segundo o filósofo, na razão iluminista, predomina a razão instrumental (fazer do outro um meio para os teus fins), mas Habermas (1997), ao propor a razão comunicativa (o acordo, o consenso, o entendimento com o outro), busca superar as limitações da razão iluminista.

Com base nessas ideias de uma razão não fechada em si, monológica, mas aberta ao diálogo, e na teoria da verdade consensual — não subjetiva, mas intersubjetiva —, aquela que pretende fazer com que o diálogo pautado na busca da verdade leve em conta o consenso ou o comum acordo entre as partes concernidas (Chauí, 2000), Habermas (1997) elaborou, então, a sua Teoria da Ação Comunicativa, que teve seu reflexo na ética e na política.

No campo ético, ele defende a ética do discurso, em que a tolerância, o respeito e o diálogo ganham destaque para uma boa convivência no mundo plural em que nos encontramos, uma vez que a globalização e a diversidade de culturas exigem que, para vivermos bem na sociedade atual, respeitemos e dialoguemos com o diferente.

No campo político, Habermas (1997) argumenta que, até a época moderna, existiam duas esferas: a privada (família e amigos) e a política (o poder estatal). O Estado era absolutista e totalitário, impondo-se sobre a população; aos poucos, as pessoas foram dialogando, refletindo e se organizando de modo a fazer frente aos poderes do Estado. Para o autor, a esfera pública nos confere melhores condições de reconhecer os interesses

comuns, sobretudo aqueles que o Estado não reconhece e, consequentemente, não atende, bem como se constitui em um modo eficaz de questionamento das ações do Estado, permitindo uma envergadura não alcançável pelos interesses isolados.

Os meios de comunicação, possibilitando e transmitindo a condensação da opinião pública, além de viabilizar maior envergadura aos interesses comuns, podem promover diálogos ponderados entre os indivíduos, no entanto, para que isso ocorra, de acordo com Habermas (1997), é imprescindível que a imprensa não seja controlada pelo Estado e nem por grandes corporações, sob o risco de tramitar interesses próprios ou de grupos. Muitas vezes, o que se vê são os meios de comunicação se tornando veículos de entretenimento, apenas, não favorecendo a formação de agentes críticos e racionais, mas consumidores irracionais (Habermas, 1997).

A política pretendida por Habermas (1997), portanto, é a democracia deliberativa, factível, segundo ele, por intermédio do fortalecimento da esfera pública, em que as opiniões se condensariam, tomariam corpo, realizariam mudanças e teriam condições de estabelecer de modo mais participativo os rumos da política, de acordo com as deliberações, o diálogo, o

respeito, a tolerância e o consenso entre as partes envolvidas.

Segundo Habermas:

A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos. Do mesmo modo que o mundo da vida tomado globalmente, a esfera pública se reproduz através do agir comunicativo, implicando apenas o domínio de uma linguagem natural; ela está em sintonia com a compreensibilidade geral da prática comunicativa cotidiana. [...] Todavia, a esfera pública não se especializa em nenhuma destas direções; por isso quando abrange questões politicamente relevantes, ela deixa ao cargo do sistema político a elaboração especializada” (Habermas, 1997, p. 92, grifo do autor).

A pós-verdade

Um dos projetos mais engajadores da produção de conhecimento na Idade Moderna assentava-se sobre a questão da verdade e sua fundamentação. Os modernos acreditavam ter superado a fé pela razão, o que exigiu a formulação de novos métodos que outorgassem o acesso à verdade, prescindindo das tradições e das crenças. Porém, na época atual, considerada pós-modernidade por muitos, há uma evidente crítica àquilo que os modernos tanto valorizavam: o acesso à verdade indubitável e inabalável, entre outros.

Resulta dessa mentalidade o fato de a incerteza se fazer mais presente tanto na Ciência quanto na Filosofia. “Se havia uma verdade moderna, deve haver verdade pós-moderna ou, nos termos em que tem sido discutido nas mídias atuais, uma ‘pós-verdade’" (Martins, 2017, p. 200). O dramaturgo Steve Tesich utilizou a palavra pós-verdade (post-truth) pela primeira vez em 1992, contudo, se a sua origem é, relativamente, recente, há que se notar que, em 2016, foi considerada a palavra do ano pelo Oxford Dictionaries. Mas qual seria o conceito desse termo?

O termo indica situações em que o fato é menos importante que o relato, ou seja, o que conta é o modo como a informação é veiculada e como impacta a formação da opinião de quem se depara com ela. Mas como ela faz isso? A pós-verdade recorre à emoção, levando o interlocutor a acreditar em algo que não corresponde à realidade e onde tal correspondência não é parte essencial do processo. Possivelmente, você já percebeu que, na prática, ela se materializa naquilo que convencionamos denominar fake news.

Podemos dizer que existem vários exemplos de pós-verdades em nossos dias, sobretudo no ambiente econômico e político, haja vista que “no jogo de poder, boatos ganham status de verdade e orientam as pessoas. A eleição de Trump nos EUA, em 2016, é sempre lembrada ao falarmos em pós-verdade, pois ela se revela naquele contexto” (Martins, 2017, p. 200).

Vamos Exercitar?

Lembra-se da reflexão proposta: a razão, por si só, dá conta de construir um mundo mais civilizado, humano e justo? Vamos discuti-la agora.

Quando dizemos “razão por si só”, estamos nos referindo a tudo aquilo que esse conceito enseja: estudos, pesquisas, descobrimentos, invenções, tecnologia, progresso, ciência etc. Os modernos eram muito otimistas quanto ao poder da razão, mas, hoje, esse otimismo é questionado, sobretudo quando presenciamos guerras, mortes e sofrimentos em nome de interesses econômicos revestidos de interesses políticos. A guerra causa dor, sofrimento, mortes injustificáveis; pessoas boas e inocentes pagam pelo egoísmo de líderes desumanos e irresponsáveis, que buscam justificativas em relatos e não em fatos (leia-se pós-verdade).

Contudo, a razão também traz vida, saúde, conforto e inúmeras benesses; o que nos leva à conclusão de que não é a razão em si a causadora de malefícios, mas o modo como nos apossamos dela, principalmente quando ela se torna refém da economia, do lucro e da exploração humana respaldada por políticos subservientes ao mercado, tidos como lacaios dos exploradores do povo.

Saiba Mais

Para saber mais sobre razão e ciência na berlinda, leia o artigo Educação em valores: um possível caminho para a superação da razão instrumental rumo à formação do cidadão, de Natalia Branco Lopes Krawczun, publicado pela Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação; Araraquara, vol. 8, ed. 2, 2013. A autora mostra brilhantemente que a razão Iluminista, instrumental, precisa de adequações para proporcionar uma formação integral ao ser humano.

Aprofunde os seus conhecimentos acerca da razão comunicativa lendo o artigo Estratégia como Prática Social e Teoria da Ação Comunicativa: Possíveis Aproximações Teóricas, de Elisa Zwick, Isabel Cristina da Silva e Mozar José de Brito. Nesse artigo, os autores abordam as principais ideias da ação comunicativa, segundo as contribuições de Jürgen Habermas.

Enriqueça a sua compreensão da pós-verdade lendo o artigo Fake News sobre Drogas: Pós-Verdade e Desinformação, de Heitor, Pasquim, Marcos Oliveira e Cássia Baldini Soares. O artigo mostra na prática o conceito de pós-verdade sendo executado em nossa sociedade.

Referências Bibliográficas

ABRÃO, B. S. História da filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 1999. (Coleção Os Pensadores).

ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Temas de filosofia. São Paulo: Moderna, 2005.

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000.

HABERMAS, J. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. v. 2.

MARTINS, M. F. Fundamentos filosóficos. Londrina: Educacional, 2017.

REALE, G.; ANTISERI, D. História da filosofia: do humanismo a Descartes. São Paulo: Paulus, 2004. v. 3.

Encerramento da Unidade

Momentos históricos do pensamento filosófico

Videoaula de Encerramento

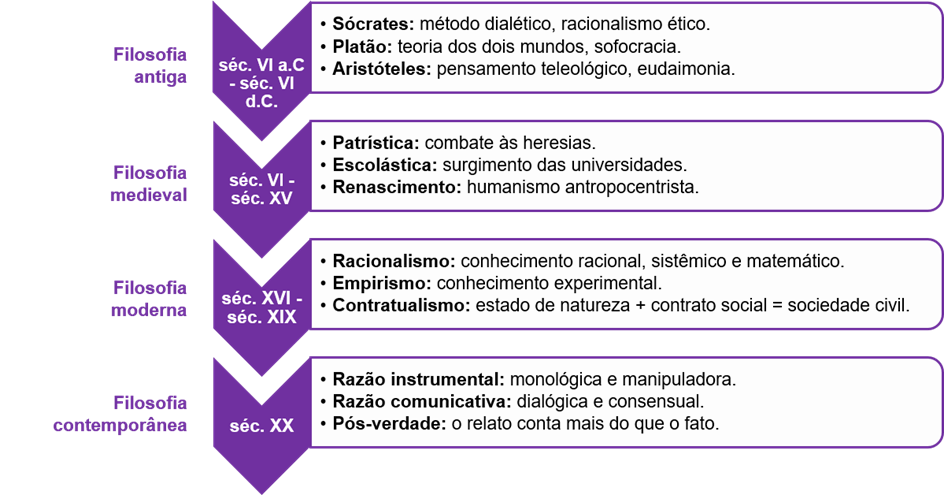

Olá, estudante! Nesta videoaula, você conhecerá como a Filosofia se desenvolveu em suas diferentes etapas, antiga, medieval, moderna e contemporânea, a fim de que possa desenvolver a capacidade crítica diante da realidade enquanto constructo mental e cultural por meio da herança e contribuição da reflexão filosófica concernentes à compreensão e estruturação do mundo da vida.

Este conteúdo é importante pois ajudará você a se apropriar do legado filosófico para a compreensão e estruturação do mundo da vida.

Vamos lá!

Ponto de Chegada

Você está encerrando mais uma unidade de ensino e esperamos que tenha conseguido aprender como ocorreu e se desenvolveu a trajetória da Filosofia no decorrer da história ocidental, pois foi com essa intenção que lhe apresentamos os filósofos clássicos da Grécia antiga: Sócrates, Platão e Aristóteles, que constituem uma base imprescindível para a Filosofia. Além disso, passamos pela filosofia medieval e vimos que esta ficou submissa à Teologia por uns mil anos, aproximadamente; pela filosofia moderna, quando ocorreu a cisão entre Filosofia, Teologia (ou Religião) e Ciência, com grande ênfase no uso da razão; e chegamos na contemporaneidade, quando a razão iluminista passou por alguns ajustes.

Como você deve estar percebendo, os períodos da Filosofia têm as mesmas nomenclaturas dos períodos da História (antiga, medieval, moderna e contemporânea), mas as datas não são as mesmas, aliás, a Filosofia não estabelece datas, pois a mudança de nomenclatura ocorre quando ocorre a mudança de mentalidade e não necessariamente algum evento marcante, como é o caso da História, como a queda do Império Romano, a Revolução Francesa etc.

Quando a mentalidade muda, dizemos que o paradigma da racionalidade muda, e o paradigma é a referência, o pano de fundo. Na filosofia antiga, foi a physis (natureza, em grego); na filosofia medieval, foi a fé; na moderna, foi a razão; e na contemporânea, é a linguagem (no sentido de diálogo, entendimento, consenso).

O nosso intuito é que você perceba, de maneira crítica-reflexiva, que a compreensão que nós temos do mundo, as ideias que nos movem e nos orientam na vida, a realidade que nos cerca, tudo isso se circunscreve numa construção mental e cultural elaborada por meio de heranças e contribuições da reflexão filosófica concernentes à compreensão e estruturação do mundo da vida.

Reflita

|

É Hora de Praticar!

Por mais que pareça uma afirmação contraditória, precisamos admitir que quanto mais conhecemos o mundo, mais consciência adquirimos do desconhecido, mais nos convencemos da profundidade do mistério que nos envolve, e essa ideia é trabalhada pelo físico Marcelo Gleiser, em seu livro A Ilha do Conhecimento. Segundo Gleiser (2014), se considerássemos tudo o que conhecemos como sendo uma ilha, então, tudo o que desconhecemos estaria ao seu redor e, desse modo, quanto mais a ilha viesse a crescer, mais cresceriam os seus limites com o desconhecido, ou seja, a consciência de que ainda há muito por conhecer.

Essa é a perspectiva da Filosofia: mais do que uma convicção de sua posse, uma atitude de busca de conhecimento. Do ponto de vista da Filosofia, as afirmações categóricas, carregadas de certezas e convicções, não deixando espaço para questionamentos, são postas em xeque desde a época de Sócrates, o que nos ajuda a entender o porquê de muitos dos seus diálogos serem aporéticos (sem conclusão).

Reflita

Agora, queremos que você pense com profundidade e busque responder ao seguinte questionamento: a ilha do conhecimento existe?

Resolução do estudo de caso

O objeto da nossa proposta acerca da existência ou não da ilha do conhecimento é, antes de tudo, mostrar que o conhecimento ainda está num processo de desenvolvimento; que a nossa ciência ainda se depara (e, talvez, sempre se deparará) com muitas dúvidas; e que aquilo que é vanguarda na ciência atual poderá ser obsoleto muito em breve e, quiçá, nos levar à consciência da possibilidade de a raça humana ser extinta sem jamais encontrar todas as respostas que procura.

Quanto mais as pessoas conhecem o mundo, mais elas se convencem de que conhecem pouco, conforme já encontramos em Sócrates, que, considerado o homem mais sábio do mundo, afirmava não saber nada, o que denota a consciência do limite da sua ignorância, configurando a postura de quem sabe que não sabe tudo. Também Isaac Newton nos ajuda a entender melhor essa questão quando sentencia: “o que conhecemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano” (Brewster, 1855, p. 413).

Uma das teorias mais aceitas hoje em dia, a do Big Bang, tem pouco mais de cem anos, e, aparentemente, não há nada que garanta que ela não possa ser descartada daqui a alguns anos ou, então, que seja totalmente confirmada. Diante disso, o que nos importa é não nos arvorarmos em profundos conhecedores do mundo, pois, assim, ficamos dispostos a continuar questionando, procurando melhores respostas e contribuindo para que a Filosofia continue acontecendo.

Dê o play!

Assimile

Confira a seguir uma síntese desta unidade.

Referências

BREWSTER, D. Memoirs of the Life, writings, and discoveries of sir Isaac Newton. Edinburgh: Edmonston and Douglas, 1855. v. 2.

GLEISER, M. A ilha do conhecimento: os limites da ciência e a busca por sentido. Rio de Janeiro: Record, 2014.