Sociologia e Educação

Aula 1

Sociedade e Educação

Sociedade e Educação

Olá, estudante!

Nesta aula você refletirá sobre as diferentes classes sociais sob a perspectiva do marxismo e sobre a fabricação de produtos culturais, à semelhança do processo industrial. Essas reflexões são cruciais para a compreensão da divisão da sociedade em diferentes classes sociais e para entender como o capitalismo “invade” até o meio artístico, promovendo uma massificação das obras de arte, distorcendo a realidade. Vamos lá?!

Ponto de Partida

A educação é um processo intrinsecamente ligado à nossa integração na sociedade, sendo moldada por regras, normas morais, éticas, costumes e línguas compartilhadas pelos nossos antepassados. Os valores legados pelas gerações anteriores funcionam como um guia específico para a vida coletiva, sendo transmitidos ao longo da história das diversas sociedades. Cada sociedade, com suas identidades sociais distintas, contribui para uma essência única, enriquecendo a tradição e a herança cultural que são passadas de geração em geração. O ato educacional é uma forma essencial para que esses valores sejam transferidos de uma geração para a próxima, desempenhando um papel crucial na manutenção da estrutura e dos fundamentos de uma sociedade, proporcionando segurança aos indivíduos.

Para nos aprofundarmos no assunto, vamos refletir sobre a seguinte situação: na aula de Sociologia, a professora apresenta aos alunos reportagens que tratam do mesmo assunto (político), no entanto, publicadas por diferentes veículos de comunicação de massa: jornais, revistas, blogs e sites jornalísticos. Considerando-se que 1) os materiais apresentados trazem visões diferentes sobre o mesmo fato (às vezes, contraditórias) e 2) os estudantes apresentam uma concepção de mundo aprendida na vivência cotidiana (principalmente, familiar), a atividade dá origem a um acirrado debate. Os educandos passam a identificar algumas fontes e notícias como “verdadeiras”, dividindo-se em, praticamente, dois grupos de posicionamento.

A professora elenca com o corpo discente alguns pontos que deveriam ser pesquisados, para tirar a dúvida que repousava sobre ele e todos vão para o laboratório de informática para realizar a pesquisa. De volta à sala de aula, a educadora retoma o debate a partir dos resultados das pesquisas realizadas. Alguns alunos começam a perceber que o posicionamento que adotam diante de alguns fatos não tem fundamento plausível – alguns preferem se calar, e outros, mesmo assim, querem fazer valer sua opinião, dizendo que as fontes são manipuladas para que se pensasse o contrário do que eles entendem.

O que esta atividade mostra para a professora? E para os próprios estudantes? Qual é o sentido de uma atividade como esta?

Vamos Começar!

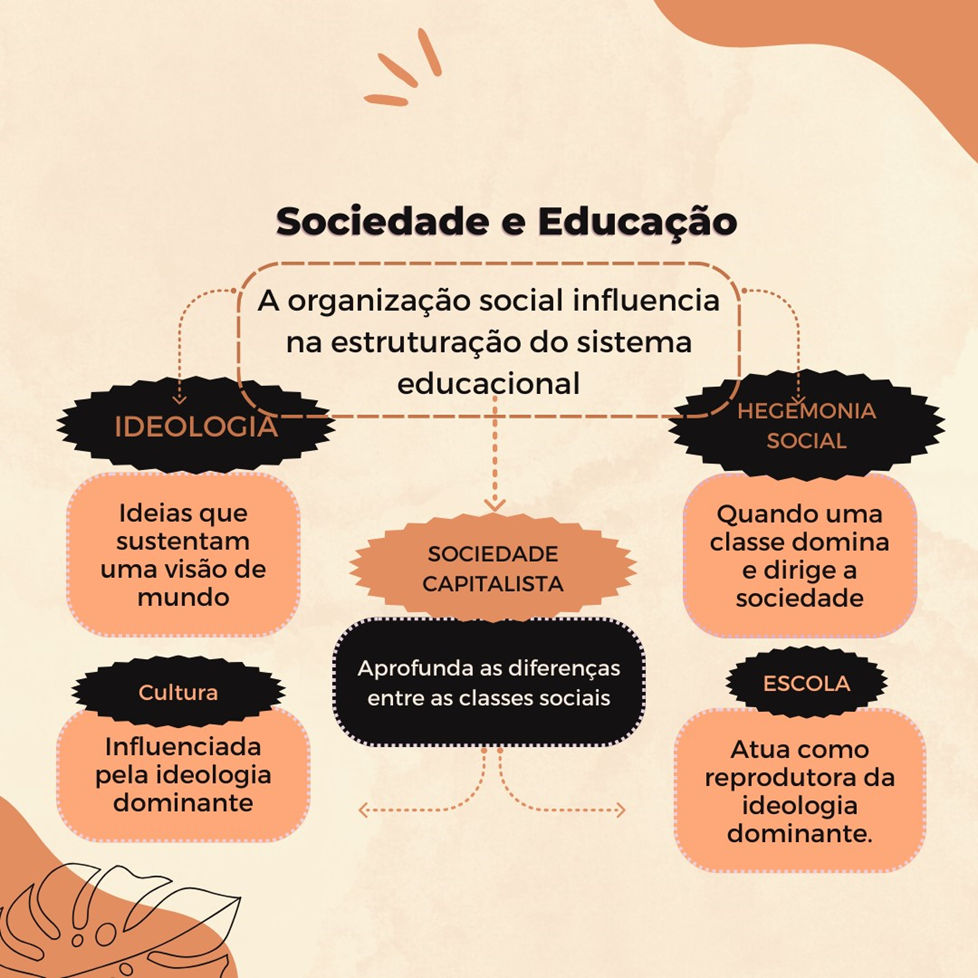

As interações entre sociedade e educação são complexas e variadas, uma vez que a escola busca constantemente na sociedade os temas e as tendências contemporâneas para desenvolver e estruturar sua proposta curricular. Ao mesmo tempo, a sociedade, com expectativas semelhantes, busca na escola os elementos necessários para se atualizar e preparar seus membros para as demandas do mundo do trabalho e da cidadania contemporânea.

Nesse contexto, podemos afirmar que os eventos históricos e sociais exercem uma influência mútua entre a educação e a sociedade. Os acontecimentos históricos, como eventos sociais significativos, têm o poder de moldar e direcionar as práticas educacionais. Dessa forma, a educação, por sua vez, desempenha um papel fundamental na resposta e adaptação da sociedade a esses acontecimentos, contribuindo para a formação de indivíduos capazes de enfrentar os desafios do seu tempo.

A sociedade capitalista

A transição da Idade Média para a Idade Moderna marcou também a queda do sistema Feudal e a ascensão do sistema Capitalista. É importante compreender que as Revoluções Burguesas (Revolução Industrial e Revolução Francesa) foram influenciadas pelos ideais iluministas. Esses ideais trouxeram uma nova maneira de interpretar o mundo, proporcionando uma racionalização dos conhecimentos, deixando de lado explicações atreladas a questões supersticiosas e fantasiosas. As mudanças foram profundas em todos os setores da sociedade, desde a maneira como o trabalho passou a ser organizado, nas relações entre patrões empregados, nas relações políticas, culturais, etc.

Karl Marx (1818-1883) é um dos autores que nos oferece uma profunda reflexão sobre o sistema capitalista e seus desdobramentos. A lógica capitalista, fundamentada na propriedade privada, estabelece a necessidade de obtenção de lucro nas atividades empreendidas, uma vez que é por meio desse lucro que há a possibilidade de que os indivíduos tenham acesso às benesses produzidas e ofertadas pelo sistema. Entretanto, nem todos os indivíduos possuem propriedades ou capital, resultando em disparidades no acesso aos bens.

Essa dinâmica econômica, baseada na busca pelo lucro, cria uma divisão entre aqueles que têm propriedades e capital (burguesia) e aqueles que não possuem esses recursos (proletariado). Essa disparidade de acesso aos benefícios econômicos e sociais é uma característica intrínseca ao sistema capitalista, gerando desigualdades significativas na distribuição de recursos e oportunidades.

Os bens são econômicos, financeiros, culturais, etc., a falta de um acarreta a falta do outro – embora essa relação não seja plenamente necessária. A sociedade é desigual e, para que o capitalismo funcione, deve continuar desigual. É a propriedade privada que dá origem à situação na qual as classes se opõem e vivem em luta constante. Eis a luta de classes, um dos conceitos mais importantes do pensamento de Marx.

O autor observa que, ao analisarmos a história da humanidade, estruturada em sociedades, identificamos um tema constante em todas as épocas: a persistente existência de classes sociais específicas que competem pelo controle, ou, no mínimo, procuramos impedir que outras classes alcancem tal controle. Segundo Marx (1996, p. 66), “homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição”. Essa oposição sempre tem como base a propriedade privada, que é vista como o elemento crucial para garantir a sustentação da vida material. A classe mais privilegiada, em qualquer sociedade, será aquela que detém o controle sobre os meios de produção.

Educação e classes sociais

Ao longo da história, as sociedades se desenvolveram divididas em classes ou castas. Em alguns momentos, essas divisões foram determinadas por questões religiosas, enquanto em outras foram influenciadas por fatores econômicos. Por serem fatores distintos que determinaram e determinam essa divisão, a sociedade nunca se caracterizou como um grupo homogêneo (Marx, 1996). Se uma sociedade exibisse uma característica de homogeneidade, seria viável um único projeto educativo abrangendo toda a sociedade. No entanto, o que é possível observar é uma homogeneidade dentro de cada grupo (classe) que compõe uma sociedade. Na realidade, cada grupo é geralmente definido por elementos comuns que são específicos, sendo um conjunto de pessoas que se identificam entre si.

A questão a ser refletida é: como a divisão da sociedade em grupos leva à realização da educação de maneiras diferentes? Pensar a educação como um processo único que se realiza de forma objetiva em qualquer realidade é um discurso ideológico. Essa realidade persiste porque parte do pressuposto de que todos os indivíduos em uma sociedade recebem um nível de instrução uniforme e enfrentam oportunidades sociais equivalentes, sendo as diferenças entre as pessoas atribuídas apenas ao mérito individual. No entanto, na prática, as políticas educacionais frequentemente implementam processos que estabelecem modelos diversos de educação, o que acaba por contribuir para disparidades nas oportunidades e nos resultados educacionais.

É preciso reconhecer que a influência dos contextos é tão significativa que é difícil resistir às tendências predominantes. Uma sociedade dividida em classes é estruturada de maneira que a educação acaba reforçando essa divisão. A presença de diferentes modelos de escola reflete e reproduz os diversos interesses das classes sociais distintas. Essa dinâmica é tão arraigada que passa a ser percebida quase como algo inerente ou natural. Sob tal perspectiva, Durkheim (2007, p. 47) entende que

cada sociedade, considerada num momento determinado do seu desenvolvimento, tem um sistema de educação que se impõe aos indivíduos com uma força geralmente irresistível. É inútil pensarmos que podemos criar nossos filhos como queremos. Há costumes com os quais temos de nos conformar; se os infringimos, eles vingam-se nos nossos filhos. Estes, uma vez adultos, não estarão em condições de viver no meio dos seus contemporâneos, com os quais não se encontram em harmonia.

É importante ressaltar que Durkheim ao longo de sua obra não se preocupou em refletir sobre as diferentes classes sociais, essa não foi uma questão para o autor assim como foi para Marx. No entanto, Durkheim analisou profundamente o funcionamento da sociedade e das diferentes estruturas que a compõe e influenciam. Dito isso, é possível a compreensão de que a escola é o lugar em que a sociedade se mostra por meio de valores que guiam a prática e que são transmitidos diretamente aos alunos. As classes sociais, por sua vez, utilizam-se dos meios que dispõe para manter ou tentar transformar a situação vigente.

Podemos interpretar que, por um lado, há uma instituição que visa formar estudantes com autonomia e liberdade para escolher seus caminhos de realização. Trata-se de uma escola privada, que oferece um conteúdo mais abrangente ao considerar a formação humana. Para essa instituição, o sistema é eficaz e deve ser mantido, pois traz constantes benefícios. Por outro lado, temos uma escola pública que, devido a vários fatores, em sua maioria influenciados por questões econômicas, oferece uma instrução básica que, de certa forma, predetermina os futuros caminhos possíveis dos estudantes, restringindo as suas opções. Para essa instituição, a situação necessita de alterações (Marx, 1978).

De certa maneira, entende-se que existe uma correlação entre tipos de escola e classes sociais. Inicialmente, devemos considerar os projetos políticos que delineiam as direções possíveis para a educação. Em segundo lugar, mesmo em uma escola pública, que teoricamente possui um único projeto educacional, o meio social em que está inserida exerce uma grande influência em suas práticas, relacionando-se à perspectiva de vida dos estudantes, às características socioculturais da comunidade, entre outros aspectos (Marx, 1978).

Dessa forma, é de suma importância compreender que a escola não é um ambiente neutro, exigindo uma análise profunda para refletir sobre sua função na sociedade. A educação possui uma influência tão significativa que pode ser um elemento de superação das desigualdades sociais, mas também pode simplesmente reproduzi-las.

Siga em Frente...

Indústria cultural

Outro ponto que merece nossa reflexão é a maneira pela qual a sociedade transmite ao indivíduo uma determinada visão da realidade. Mesmo que ele não perceba, acaba internalizando diferentes abordagens para interagir com o mundo ao seu redor, influenciado pelo conteúdo que recebe, seja de maneira formal (através da disseminação de informações "oficiais" pelos meios de comunicação e outros instrumentos) ou informal (no cotidiano, no âmbito do senso comum, por meio de opiniões que parecem ser pessoais). Para nos aprofundarmos nessa reflexão, tomemos como base os pensadores da Escola de Frankfurt.

A Escola de Frankfurt foi, originalmente, uma instituição filosófica que se originou com pensadores marxistas, mas não no sentido de simples prolongamento e reprodução. A Escola deu origem à chamada Teoria Crítica da Sociedade, como proposta de uma nova reflexão sobre a sociedade, a partir dos âmbitos econômicos, históricos, psicológicos e sociais. Foi no bojo da Escola de Frankfurt que surgiu o conceito de Indústria Cultural, pois uma das maneiras de dominação capitalista se daria pela cultura.

De acordo com Theodor Adorno e Max Horkheimer (1985), desde o início do século XX, temos testemunhado um fenômeno cultural mundial marcante, o capitalismo industrial, que teve origem no contexto da Revolução Industrial. Para ser assimilado pelas pessoas, esse sistema econômico necessitou de uma vigorosa força de propaganda ideológica. Esse fenômeno não apenas transformou as estruturas econômicas, mas também influenciou profundamente as perspectivas culturais, sociais e ideológicas em todo o mundo. A disseminação de ideias e valores associados ao capitalismo industrial desempenhou um papel crucial na aceitação e adoção desse modelo econômico em diversas sociedades ao redor do globo.

Assim, podemos entender o conceito de Indústria Cultural como se ela fosse um vasto aparato a serviço da sociedade contemporânea, essencialmente tecnológica. Ela se vale dos meios de comunicação de massa (televisão, rádio, jornais, revistas e hoje em dia internet) para transmitir os valores e ideais que são úteis ao sistema. A divulgação ocorre sem a devida preocupação com o nível de veracidade que está sendo transmitido. Na verdade, a massa receptora muitas vezes não compartilha dessa preocupação, pois, ao observar as intenções de quem transmite (ou financia os meios de comunicação), torna-se evidente que a intenção, muitas vezes, é justamente não transmitir a verdade de forma intencional.

Essa dinâmica destaca como a manipulação da informação pode ser utilizada estrategicamente para atender a interesses específicos (do sistema) e mostra a necessidade de um pensamento crítico por parte do público. Nesse sentido, a indústria cultural desempenha um papel fundamental na disseminação e consolidação de determinadas narrativas, normas e padrões culturais que contribuem para moldar a visão de mundo e as atitudes das pessoas na sociedade contemporânea.

Essa transmissão não é simplesmente "oferecida", mas sim imposta aos indivíduos de uma maneira que muitas vezes passa despercebida por eles. As mensagens são apresentadas de forma pronta e simplificada ao extremo, de modo a evitar que as pessoas precisem refletir profundamente sobre elas. Os problemas, as reflexões e até mesmo as respostas são entregues de maneira predeterminada, buscando criar uma aceitação quase automática por parte das pessoas. Esse fenômeno evidencia como a indústria cultural pode influenciar sutilmente a maneira como as pessoas percebem o mundo ao seu redor.

A indústria cultural se limitaria a levar o entretenimento como se fosse arte ao consumidor, que se sentiria satisfeito ao se deparar com elementos aparentemente agradáveis e de fácil consumo. A ideia de “indústria” cultural é bem interessante: a cultura deixa de ser a manifestação humana em diversos âmbitos para ser a produção em série de algo que deve servir para um fim. A partir daí, podemos pensar o conceito de cultura de massa.

Cultura de massa

Adorno e Horkheimer entenderam que havia dois tipos de cultura autêntica: a cultura erudita e a cultura popular. A cultura erudita é aquela produzida por uma elite intelectual, mais refinada e menos intuitiva. Essa cultura teria um valor estético maior, visto que é mais elaborada. A cultura popular é uma forma autêntica de se fazer arte e cultura vinculadas às culturas tradicionais dos povos. Ela é autêntica, porém composta por menor refinamento técnico e intelectual, sendo mais intuitiva.

Por outro lado, a cultura de massa, ao contrário dos outros dois tipos, é considerada inautêntica. Resultante da fusão de elementos da cultura erudita e da cultura popular, além da viabilidade de reprodução técnica em larga escala, ela é vista como um instrumento da sociedade capitalista para comercializar uma forma inferior de arte. Simultaneamente, argumenta-se que a cultura de massa serve para manter a população sob controle, manipulando suas preferências culturais e oferecendo produtos padronizados que não incentivam a reflexão crítica. Essa perspectiva destaca as implicações sociais e econômicas associadas à produção e ao consumo da cultura de massa.

Para Walter Benjamin, o processo de reprodução técnica é o meio pelo qual a produção de arte em escala industrial se torna possível. Ele se refere à capacidade de reproduzir em massa uma obra de arte, como uma música que pode ser gravada e reproduzida infinitas vezes, ou uma imagem que pode ser capturada por fotografia ou uma filmagem que pode ser replicada. Benjamin argumenta que esse fenômeno retira da arte sua "aura", que é a autenticidade e singularidade associadas a uma obra de arte original. A reprodutibilidade técnica, ao criar cópias em grande escala, transforma a natureza da obra de arte e sua relação com o espectador.

A cultura de massa, produzida pela indústria cultural, opera com uma fórmula que combina elementos da cultura erudita com elementos da cultura popular, adicionando componentes que agradem ao público. O resultado é uma obra de arte produzida em escala industrial. Para representantes da Escola de Frankfurt, o capitalismo não apenas utilizou a indústria cultural para promover um movimento de consumismo, mas também transformou a própria arte em um produto a ser consumido. Dessa forma, cinema, música e até as artes plásticas passaram a seguir uma fórmula que agrada aos espectadores pela facilidade de assimilação do conteúdo da obra. O espectador médio da indústria cultural é alguém que busca apenas entretenimento, contribuindo para uma massificação absoluta dos produtos culturais.

Qual o papel da escola nesse contexto?

Nesse contexto, a educação, regulada por legislação, é um instrumento do Estado e um aparato utilizado pelo sistema. Cada vez mais, busca-se garantir que os profissionais da educação, principalmente os professores, sigam integralmente os planos de ensino, transmitindo um conteúdo que é considerado "neutro" e importante para a formação geral do indivíduo, visando garantir condições para uma vida social plena. No entanto, é dentro desse mesmo cenário que a escola, como "o lugar" da educação, pode ser um instrumento de emancipação.

Em vez de simplesmente reproduzir os interesses do sistema, a escola tem o potencial de capacitar o indivíduo a enxergar a realidade em seus detalhes e a superar as desigualdades. Isso implica compreender que as desigualdades não são um fenômeno natural, mas sim socialmente construídas e, portanto, passíveis de transformação.

A escola e seus educadores desempenham um papel crucial ao oferecer esclarecimento aos alunos que vivem imersos na sociedade consumista. Essa função educativa visa romper com a alienação imposta pela indústria cultural. Ao proporcionar uma compreensão crítica sobre o processo de produção cultural e seus impactos na sociedade, os educadores podem capacitar os alunos a desenvolverem uma postura reflexiva em relação aos produtos culturais que consomem. Essa abordagem educacional pode contribuir para a formação de indivíduos mais conscientes e capazes de fazer escolhas mais racionais em meio à cultura de massa.

Vamos Exercitar?

Agora é hora de retomarmos a nossa situação inicial: em uma aula de Sociologia, a professora apresenta aos alunos reportagens que tratam do mesmo assunto (político), no entanto, publicadas por diferentes veículos de comunicação de massa. Os educandos passam a identificar algumas fontes e notícias como “verdadeiras”, dividindo-se em, praticamente, dois grupos de posicionamento. Após algumas pesquisas, alguns alunos reveem o seu posicionamento e outros ainda mantêm a mesma posição, dizendo que as fontes são manipuladas para que se pensasse o contrário do que eles entendem. O que essa atividade mostra para a professora? E para os próprios estudantes? Qual é o sentido de uma atividade como esta?

A atividade realizada mostra à professora que o aprendizado que o aluno traz de suas vivências dentro de sua classe social é muito marcante e constrói sua visão de mundo de modo muito forte. Ela percebe que devem ser realizadas atividades como esta, mas que deve tomar o cuidado necessário para que os resultados não sejam apenas a discórdia entre os educandos.

Os alunos percebem – concordando ou não – que há certa possibilidade de que as informações que são divulgadas abertamente para a sociedade sejam manipuladas; percebem que, muitas vezes, são sem fundamento e que podem ter força apenas pela repetição.

A atividade é importante por mostrar ao estudante que o pensamento diferente também tem fundamento para o indivíduo que o defende, levando ao questionamento sobre a possibilidade de que os meios de comunicação estejam a serviço de interesses que não são propriamente os de toda a sociedade. Quando bem trabalhada, uma atividade assim auxilia na construção do senso crítico do aluno, em uma autoanálise.

Saiba Mais

- Para se aprofundar na reflexão sobre a escola e a maneira como o ensino é ofertado aos alunos, assista ao documentário:

A educação está proibida. Direção: Germán Doin. Coprodução: Maria Farinha Filmes. 145 min. Colorido. Idioma: espanhol. Legenda: português. Título original: La educación prohibida. 2012. O documentário critica a forma como estão constituídos os projetos pedagógicos em diferentes países latino-americanos. Na maioria dos casos, seguindo modelos inadequados para as diferentes realidades, a escola não é lugar que ensina a pensar, mas que ensina conteúdo.

- Compreender mais sobre as classes sociais existentes na sociedade capitalista e as relações antagônicas que as regem é de suma importância para perceber seus reflexos nas demais instituições sociais, como a escola, por exemplo. Para se aprofundar no assunto assista ao filme:

A classe operária vai ao paraíso. Direção: Elio Petri. 125 min. Colorido. Idioma: italiano. Legenda: português. 1971. O filme clássico do cinema italiano apresenta a trajetória de um "operário padrão" que, ao sofrer um acidente de trabalho que resulta na perda de um dedo, inicia um processo de tomada de consciência, possibilitando a reconstrução de sua identidade.

Referências Bibliográficas

ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 1985.

DURKHEIM, É. As regras do método sociológico. 3. ed. Trad. Paulo Neves. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2007.

CRESPO, L. F.; CICONE, R. B.; MORAES, L. E. de. Fundamentos da Educação. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

MARX, K. Crítica da educação e do ensino. Lisboa: Moraes, 1978.

MARX, K. Manifesto do partido comunista. Pretópolis: Vozes, 1996.

MATOS, O. D. F. A escola de Frankfurt. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2005.

PILETTI, N. Sociologia da educação. São Paulo, SP: Ática, 2004.

Aula 2

Ideologia e Educação

Ideologia e Educação

Olá, estudante!

Nesta aula você refletirá sobre o poder que a ideologia tem de distorcer a realidade, tornando “natural” tudo aquilo que é histórico. Essas reflexões são imprescindíveis para a percepção de como a força da ideologia se infiltra na escola e nos materiais didáticos utilizados pelos professores, com o intuito de alienar os alunos para atender aos interesses do capital. Vamos lá?!

Ponto de Partida

A ideologia pode ser descrita como um conjunto de representações e normas que predeterminam como as pessoas devem pensar, agir e sentir. Seu propósito é favorecer os interesses específicos de uma classe dominante sobre outra classe dominada, buscando universalizar esses interesses. Para alcançar eficácia, a ideologia se apoia na habilidade de criar um imaginário coletivo no qual os indivíduos possam se situar e se identificar, involuntariamente legitimando a divisão social. Sua coesão está vinculada a uma lógica de omissão e silêncio em relação à sua própria origem, ou seja, à divisão social entre as classes.

Para nos aprofundarmos no assunto, vamos pensar sobre o seguinte: em muitas situações, o professor se verá em meio a conflitos que, no fundo, ocorrem por conta de ideologias diferentes. Muitos dos problemas de uma escola giram em torno de questões ideológicas que não são bem administradas. Em uma sala de aula, as diferenças sociais aparecem muito claramente no grupo de alunos, em sua percepção interna, ou seja, todos que não fazem parte do grupo podem não conseguir enxergar o que ocorre nas entrelinhas.

Diante de um conflito de grupos, o que o docente deve fazer? Pode ser sobre os interesses na organização de um festival da escola, ou até mesmo sobre um projeto que tenham de desenvolver para a disciplina. Além disso, pode surgir um conflito a partir de uma temática, por exemplo, sobre o aborto como problema de saúde pública. Ele pode interferir? Sim, mas a interferência pode acabar com as chances de que os próprios estudantes aprendam a resolver seus conflitos, desenvolvendo uma habilidade social muito importante. Pode não interferir, mas a não ação do educador pode deixar a imaturidade dos educandos agravar a situação pela qual, posteriormente, o docente pode ser cobrado. O conflito de classes é sempre ideológico.

Vamos Começar!

Provavelmente você já ouviu o termo “ideologia” sendo utilizado em diferentes contextos. Talvez o que você não saiba é que muitas vezes as pessoas utilizam o termo com uma conotação errônea. Frequentemente, as pessoas recorrem a esse conceito para discutir assuntos relacionados à política. No entanto, nem todos se empenham em compreender a sua definição precisa. Quando isso acontece, surge um discurso que pode estar permeado por uma ideologia. Para compreendermos melhor, vamos começar com a definição da palavra.

Termo que se origina dos filósofos franceses do final do século XVIII, conhecidos como “ideólogos” (Destutt de Tracy, Cabanis, dentre outros), para os quais significava o estudo da origem e da formação das ideias. Posteriormente, em um sentido mais amplo, passou a significar um conjunto de ideias, princípios e valores que reflete uma determinada visão de mundo, orientando uma forma de ação, sobretudo uma prática política. Ex.: ideologia fascista, de esquerda, dos românticos etc. (Japiassú; Marcondes, 1996, p. 136)

Uma ideologia pode ser compreendida como um conjunto de ideias que sustenta uma visão de mundo, seja ela de natureza política, religiosa, científica, literária ou de outras categorias. Não é possível conceber uma visão de mundo que não seja respaldada por tal conjunto. Nossa interpretação do mundo é moldada pela maneira como o recebemos e o consideramos, sendo formada por diversas ideias provenientes de experiências pessoais e sociais. Essas ideias são adquiridas em diversos contextos, desde a convivência familiar até o ambiente acadêmico.

Até este ponto, não identificamos problemas inerentes à ideologia. No entanto, a complexidade surge ao considerarmos que:

1) a representação da realidade expressa pelo conjunto de ideias pode ser falaciosa, implicando que se uma das ideias carece de fundamento, todo o conjunto fica comprometido;

2) essa construção ideal pode ser motivada apenas pela defesa de interesses pessoais ou de classe, isto é, quando há a intenção de importar uma determinada ideologia.

Dito isso, é fundamental a compreensão de que não existe um contexto que escape à influência de ideologias – aquele que prevalece geralmente é o que possui mais poder de persuasão ou imposição. O problema surge quando se proclama a existência de uma ideologia totalmente verdadeira, rejeitando todas as outras. Vamos olhar de maneira mais específica para a ideologia e como ela influencia no ambiente escolar a partir dos escritos de Marx e Gramsci.

Ideologia para Marx

O alemão Karl Marx (1818-1883) analisou profundamente a sociedade capitalista de sua época, buscando compreender a sua organização e os seus desdobramentos. Os conceitos elaborados pelo autor ainda hoje são válidos e totalmente aplicáveis para a nossa realidade, principalmente porque as relações na sociedade capitalista se aprofundam e se tornam cada vez mais antagônicas. Dentre os diferentes conceitos elaborados pelo autor, como mais valia, alienação, luta de classes, etc., vamos nos ater ao de ideologia.

Foi com a contribuição de Marx que o entendimento desse conceito foi aprimorado, enriquecendo o debate acerca do assunto e de sua aplicação. De acordo com o autor, é necessário considerar as maneiras ilusórias de conhecimento que conduzem à ocultação dos conflitos sociais quando os seres humanos tentam explicar a realidade e estabelecer normas de ação. Conforme a visão marxista, a ideologia adquire um sentido negativo, pois é utilizada como uma ferramenta de dominação.

A oposição entre as diferentes classes sociais sempre estará fundamentada na propriedade privada, que é o elemento que deve garantir a sustentação da vida material. Os detentores dos meios de produção sempre serão a classe mais privilegiada. No entanto, podemos nos questionar como eles conseguem manter a dominação sobre a outra classe, já que, em termos numéricos, a classe dominada teria condições de alterar a situação. Nesse ponto, é importante compreender o significado da ideologia no pensamento de Marx.

A ideologia é um conjunto de ideias e conceitos que sustenta uma determinada visão de mundo. Dessa forma, cada classe social possui uma ideologia, já que cada uma enxerga o mundo de forma distinta. O poder econômico dos dominantes (burguesia) alimenta o desejo de dominar cada vez mais, enquanto do outro lado se encontra a classe subjugada (proletariado), que sustenta a economia com seu trabalho e sua falta de recursos, impossibilitada de desfrutar dos benefícios oferecidos pela sociedade capitalista.

As ideias têm o poder de transformar a realidade. Seja na classe dos proprietários ou na dos trabalhadores assalariados, ambos sempre buscam proteger seus direitos e conquistar mais. Sendo a classe assalariada numericamente maior, hipoteticamente teria mais poder e seria dominante na sociedade. No entanto, isso não acontece devido ao poder econômico que permite à classe dos proprietários controlar a disseminação das ideias na sociedade. Em outras palavras, esse poder garante que certas ideias tenham mais força e presença, tornando os mais ricos sempre a classe dominante.

Nesse contexto, a ideologia é uma distorção da realidade, pois considera apenas uma perspectiva como a correta e a melhor. Um discurso é ideológico quando transmite uma ideia que é tomada como a única aceitável, sem levar em consideração todos os elementos possíveis. Em suma, esse tipo de discurso objetiva manter os poderosos no poder, não possibilitando que a ordem social seja alterada.

Siga em Frente...

A escola sob o viés ideológico

A escola como instituição social carrega em si a potência de transformar a realidade social por meio da educação. Entretanto, ela é utilizada como instrumento de dominação e manutenção do status quo, quando é apenas reprodutora de ideias propostas pela classe dominante. A educação deixa de ser ideológica quando possibilita a emancipação do ser humano, dando-lhe a oportunidade de lutar pela igualdade social e melhores condições de vida. A capacidade de ler e escrever de forma eficaz, aliada ao desenvolvimento do pensamento crítico em relação à realidade, é a maneira pela qual a educação liberta o aluno. A conscientização da realidade torna-se o caminho para a libertação (Marx, 1978).

É evidente que o discurso ideológico é tão poderoso que mesmo a classe menos favorecida acaba endossando ideias que perpetuam o domínio da classe dominante. Por exemplo, o discurso meritocrático é ideológico embora não sejam proporcionadas as mesmas oportunidades a todas as pessoas, o que significa que, por mérito, é difícil conquistar algo sem uma base sólida para enfrentar a realidade.

Discursos do senso comum, como "basta trabalhar muito para conquistar a riqueza, pois o capitalismo é regido pela livre concorrência", são ideológicos, pois são usados para angariar mais apoiadores ao sistema. Essas ideias são ideológicas porque são falsas, uma vez que o sistema não oferece as mesmas oportunidades para todos, mesmo que trabalhem arduamente (não há espaço para que todos se tornem ricos, pois é necessário que haja indivíduos que trabalhem e produzam uma riqueza). Aqueles que acreditam que “é natural existirem pobres e ricos”, simplesmente aceitam a divisão social e corroboram a ideologia dominante.

Os intelectuais e seu papel na sociedade

O italiano Antonio Gramsci (1891-1937) entende que o marxismo não pode servir simplesmente como análise intelectual que encaminha o homem para a transformação da sociedade (revolução). Para ele, o conceito de práxis, como “ação com sentido, reflexiva, com finalidade própria”, é central para a construção de uma nova sociedade. A sociedade deve ser entendida como uma construção coletiva permeada por contradições. Não existe uniformidade na maneira como os eventos históricos se desenrolam. Em um processo dialético, a sucessão de momentos revela que, na busca por um poder hegemônico, são os interesses de dominação que governam a sociedade.

Segundo Gramsci (1979), as ideologias desempenham um papel fundamental para organizar as massas humanas, constituindo o terreno no qual as pessoas se movem, adquirem consciência de sua posição na sociedade e se engajam em lutas e ações. Sob tal perspectiva, os intelectuais têm um papel fundamental na sociedade. Cada classe social tem os seus intelectuais (embora sejam em número menor e em espaço não organizado na classe dos proletários). Eles desempenham um papel crucial na construção e afirmação de suas respectivas ideologias, utilizando meios como a educação, a religião, o direito, entre outros.

Visto que eles surgem das próprias classes sociais, o seu papel é imprescindível para a formação de ideologias a partir delas. Gramsci os denomina de "intelectuais orgânicos". Isso evidencia a presença de várias instituições de ensino externas para a formação ideológica de diferentes classes que buscam alcançar a hegemonia. Em particular, Gramsci argumenta que os intelectuais orgânicos se organizam como um grupo estruturado principalmente na classe hegemônica, que, no caso, é uma burguesia.

Por um lado, existe uma classe intelectual que reforça os ideais dos proprietários do capital; por outro, há aquela que trabalha para a emancipação das massas. A classe operária (as massas) enfrentou desafios por não contar com um grupo robusto de intelectuais orgânicos envolvidos, semelhante ao que existe na classe hegemônica. Na sua atuação, o intelectual orgânico das massas busca elevar o pensamento do senso comum, transformando um conjunto desordenado de ideias em algo mais coeso. Isso implica atribuir valor ao que emerge do seio das massas e precisa ser refinado. Esse intelectual tem a capacidade de fazê-lo, pois parte do mesmo contexto e compartilha da mesma visão de mundo.

Hegemonia social

Um dos conceitos fundamentais no pensamento de Antonio Gramsci é o de hegemonia. As classes sociais são distintas e buscam estabelecer seu domínio sobre a sociedade. A dominação refere-se à força política exercida por uma classe, muitas vezes através do Estado, que pode agir de maneira coercitiva. Por outro lado, a direção diz respeito ao poder ideológico, envolveu a formação do pensamento que orienta a sociedade. Uma classe só ascende ao poder quando sua visão de mundo passa a guiar a sociedade, tornando-se dominante.

Para manter-se no poder, uma classe precisa controlar tanto a dominação política quanto a direção ideológica. A situação só muda quando outra classe assume uma liderança no pensamento da sociedade. Sem a direção do pensamento, uma classe não consegue manter seu domínio por muito tempo. A situação de hegemonia ocorre quando uma classe não apenas domina, mas também dirige o pensamento da sociedade. Assim, para que uma classe se torne hegemônica, é necessário orientar a direção do pensamento. Os responsáveis por essa direção na sociedade são os intelectuais.

A escola unitária

Para Gramsci, a divisão das classes decorrente da divisão do trabalho também se refletiu na divisão da escola, resultando em uma instituição profissionalizante e outra humanista. A escola humanista, proposta exclusivamente para a classe hegemônica, tem como objetivo oferecer uma instrução de qualidade superior, envolvendo a formação integral do indivíduo. Essa educação humanista é orientada pelos mais elevados valores culturais, preparando o indivíduo para atuar conscientemente em sua realidade. A perspectiva de uma revolução das massas torna-se viável quando estas se organizam em torno do objetivo comum de estabelecer uma educação que promova a formação integral do ser humano. Para que isso seja possível, são necessários os intelectuais orgânicos.

A escola unitária ou de formação humanista (entendido este termo, 'humanismo', em sentido amplo e não apenas no sentido tradicional) ou de cultura geral deveria se propor a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade, à criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação e na iniciativa. (Gramsci, 1979, p.121)

Segundo o pensamento gramasciano, é a escola que pode desencadear a transformação social, tornando-se uma instituição singular na qualidade da formação oferecida aos alunos, independentemente da classe a que pertençam. Embora o autor tenha apontado outros domínios nos quais a transformação social pode ser gerada, como igrejas, partidos políticos e outros, a escola recebe atenção especial.

Para Gramsci, a escola é fundamental na criação do modelo de ser humano que uma sociedade busca estabelecer, mesmo que a divisão entre instituições profissionalizantes e humanistas perpetue um processo de exploração de uma classe sobre outra. A transformação a partir das bases é crucial para desestruturar o movimento de luta pela hegemonia, no qual apenas uma classe permanece hegemônica. Dentro das escolas, são constituídos indivíduos que podem construir a possibilidade de uma nova hegemonia, por meio da promoção de uma contraideologia.

Vamos Exercitar?

Agora é hora de retomarmos a nossa situação inicial: em muitas situações, o professor se verá em meio a conflitos que, no fundo, ocorrem por conta de ideologias diferentes. Muitos dos problemas de uma escola giram em torno de questões ideológicas que não são bem administradas. Diante da existência de conflitos entre os alunos o professor pode interferir?

Costumeiramente, a ideologia é usada para classificar algo como “negativo”. Na verdade, ela se torna negativa quando é utilizada como maneira de favorecer apenas uma classe. Considerando-se a sociedade capitalista, a classe favorecida é a dominante no aspecto econômico. Não é possível viver sem ideologia, pois toda pessoa pertence a uma determinada classe social e aprendeu a lançar um olhar específico sobre o mundo. Além disso, cada pessoa busca defender seus interesses que, em última instância, mostram-se como interesse de classe.

Em sala de aula, a astúcia do educador deve ser tamanha para perceber os conflitos ideológicos que podem surgir. Não há regra segundo a qual ele deva pensar sua ação ou inação: a prática o fará perceber quando é necessário agir. A instituição deve ser lugar não apenas de convivência pacífica, mas também local em que se desenvolve a sociabilidade e se respeita a alteridade. Ninguém nasce culpado por pertencer a uma ou outra classe, mas não se pode achar que as divisões sociais são algo natural. O professor tem de desenvolver maneiras de lidar com esse tipo de conflito.

Saiba Mais

- Para se aprofundar na reflexão sobre a educação para Marx e Gramsci, leia o texto a seguir:

FERRETI, C. J. O pensamento educacional em Marx e Gramsci e a concepção de politecnia. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 7, supl. 1, p. 105-128, 2009. O texto aborda o tema da educação no pensamento dos dois autores apresentados, buscando compará-los e identificar o que é a escola para cada um deles.

- Pensar sobre o conceito de hegemonia e como ela se faz presente em nossas vidas é importante para compreendermos a organização da nossa sociedade. Para se aprofundar no assunto, assista ao filme:

FAHRENHEIT 451. Direção: Ramin Bahrani. 100 min. Colorido. Idioma: inglês. Legenda: português. 2018. A obra Fahrenheit 451 de Ray Bradbury é considerada um clássico do século XX, descreve a realidade de uma sociedade distópica onde os livros são proibidos e portá-los é grave crime.

Referências Bibliográficas

CRESPO, L. F.; CICONE, R. B.; MORAES, L. E. de. Fundamentos da educação. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

FERRETI, C. J. O pensamento educacional em Marx e Gramsci e a concepção de politecnia. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 7, supl. 1, p. 105-128, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tes/a/GTK93QB5JvKdccpjXjyfNyP/#.

GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.

JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D. Dicionário básico de filosofia. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.

JOHNSON, A. G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997.

MARX, K. Crítica da educação e do ensino. Lisboa: Moraes, 1978.

MARX, K. Manifesto do partido comunista. Petrópolis: Vozes, 1996.

PILETTI, N. Sociologia da educação. São Paulo, SP: Ática, 2004.

Aula 3

Diversidade e Educação

Diversidade e Educação

Olá, estudante!

Nesta aula você irá compreender o conceito de cultura, entendendo como ela molda os indivíduos que estão inseridos em um contexto e perceber o motivo de falarmos em “culturas”, no plural. Essas reflexões são importantes para que você compreenda o papel da educação na promoção da diversidade. Vamos lá?!

Ponto de Partida

A afirmação de que o ser humano não existe fora da cultura destaca a ideia de que a cultura é intrínseca à existência humana. Cada indivíduo carrega consigo sua própria cultura, sendo capaz de criar e construir formas de difusão. Nesse contexto, a relação entre cultura e educação torna-se fundamental, uma vez que uma prática pedagógica deve ter como base a responsabilidade social de formar cidadãos competentes, capazes de se desenvolver em suas atividades cotidianas e de contribuir para os valores essenciais da vida coletiva.

Para ampliarmos nossa visão de mundo sobre o assunto, vamos pensar sobre a seguinte situação: em uma determinada escola, há um grupo de alunos que vem da área rural para estudar na cidade. Enquanto estavam no ensino fundamental, havia uma instituição rural frequentada por todos, no entanto, para o ensino médio era necessária essa mudança. Os professores percebem que o grupo nem sempre tem uma convivência “plena” junto aos demais estudantes, pois acabam conversando apenas entre si, sentando-se próximos uns dos outros na sala de aula e estando juntos na hora do intervalo.

No momento que devem fazer trabalhos com os colegas, sempre escolhem pares de seu grupo, alegando que moram próximos uns dos outros e fica mais fácil de se reunirem. Além de tudo, são os mais quietos durante as aulas. Em uma determinada ocasião, uma das docentes está conversando com uma das meninas que vem daquele grupo: a aluna relatou que eles sentem certa vergonha na exposição diante da classe, pois, em uma das primeiras aulas, um deles foi responder a uma questão e todos começaram a rir do seu jeito de falar e das comparações que ele fez. Eles passaram a ser chamados pelos outros de “o pessoal do sítio”.

A educadora levou o caso para a reunião de professores e todos entenderam que deveriam pensar em ações de integração. De que modo poderia ser pensado algo nesse aspecto?

Vamos Começar!

A diferença fundamental entre o animal e o homem reside no fato de que o animal permanece imerso na natureza, enquanto o homem tem a capacidade de transformá-la, possibilitando assim o surgimento da cultura. O mundo resultante da ação humana não é mais puramente natural, pois é moldado e modificado por essa ação.

O termo "cultura" possui diversos significados, abrangendo desde a cultura da terra até a cultura de um indivíduo letrado. Em Antropologia, cultura refere-se a tudo o que o homem produz ao construir sua existência: práticas, teorias, instituições, valores materiais e espirituais. Dado que o contato do ser humano com o mundo é mediado por meio de símbolos, a cultura é composta por um conjunto de símbolos escritos por um grupo em um determinado tempo e lugar. Considerando a infinita capacidade de simbolização, as culturas das diferentes comunidades são diversas e múltiplas, permitindo a utilização do termo "culturas" no plural.

Cultura: um conceito antropológico

A Antropologia é o ramo da ciência que tem como objetivo chegar a um conhecimento mais completo sobre o homem, tomando-o em seus aspectos histórico, biológico e psíquico. Ter a cultura como objeto central não implica que a Antropologia tenha feito uma definição última do conceito de "cultura". Assim, podemos considerar a cultura como aquilo que representa o modo de ser do ser humano, além de ser a produção de seu mundo. Isso inclui a transmissão do conhecimento adquirido ao longo do tempo, os vestígios materiais e imateriais deixados, bem como as modificações no meio natural realizadas pela ação humana. A cultura, portanto, é um conceito dinâmico e abrangente, refletindo a complexidade das atividades e expressões humanas ao longo da história.

O ser humano é caracterizado como um ser que fala, trabalha e, por meio do trabalho, transforma a natureza e a si mesmo. No entanto, é importante destacar que a ação humana é significativamente coletiva, e o trabalho é realizado como uma tarefa social, enquanto a palavra ganha significado no contexto do diálogo. O mundo cultural é percebido como um sistema de significados previamente estabelecido por outros. Assim, ao nascer, a criança se deparará com um universo de valores já existentes, nos quais ela se situará. Desde a língua que aprende até a maneira como se alimenta, senta-se, anda, corre, brinca, o tom da voz nas conversas e nas dinâmicas familiares, tudo está codificado.

Nesse sentido, considerando a existência de uma diversidade cultural, surge o conceito de pluralidade cultural, que nos permite analisar as origens e características específicas dos diversos povos. O ser humano atribui significados às suas ações: para cada detalhe, responde às necessidades éticas, estéticas ou funcionais, buscando alcançar algo que transcende a utilidade mais básica. Por exemplo, uma casa, além de ser funcional como abrigo, é projetada para trazer conforto à vida. Ela é idealizada e se torna um símbolo de realização, representando não apenas um espaço habitável, mas também um local que incorpora valores éticos e estéticos, atendendo a necessidades mais amplas e significativas.

Vamos pensar em outro exemplo: a experiência de vida de um homem que reside no Alasca pode ser semelhante à de outro que vive na África em muitos aspectos. No entanto, as peculiaridades e vivências ao longo de suas histórias individuais levam a diferentes possibilidades de simbolização. É por isso que as culturas são diversas. Além da necessidade primordial de sobrevivência, que deu origem ao trabalho como uma consequência, a cultura representa o estabelecimento de um modo de ser único para o ser humano. Cada cultura é moldada por experiências, valores, tradições e símbolos que se desenvolvem ao longo do tempo em contextos específicos, contribuindo para a diversidade e complexidade das formas de expressão e compreensão humana ao redor do mundo. Ou seja, tudo que os seres humanos produzem é cultura.

Siga em Frente...

Educação e cultura

O ser humano vive coletivamente, em sociedade, organizando a vida de maneira a permitir a realização do grupo. Nesse contexto, um dos aspectos mais significativos da realidade humana é a transmissão do conhecimento produzido e adquirido ao longo do tempo, evitando a necessidade de começar sempre do zero. A educação, seja ela formal ou informal, pode ser compreendida como um meio essencial para essa transmissão de conhecimento. Sendo assim, somos produtores, consumidores e transmissores da cultura e, sob essa condição, dependendo do acesso que temos à educação, podemos ter um maior ou menor grau de autonomia em relação aos produtos fabricados pela indústria cultural que nos cercam em nosso cotidiano.

Isso nos leva a refletir sobre a questão dos interesses que muitas vezes estão por trás da produção e difusão da cultura, pois nem todas as pessoas têm o mesmo acesso a ela. Enquanto algumas experiências sociais são vivenciadas por indivíduos no acesso a elementos da chamada “cultura mais refinada”, outras apenas possibilitam a vivência de elementos mais comuns do cotidiano. Isso ressalta as desigualdades na distribuição do conhecimento e na exposição às diversas formas de expressão cultural, refletindo os diferentes interesses e poderes presentes na sociedade.

É crucial compreender que nem todas as manifestações culturais são acessíveis a todos os indivíduos, pois isso depende do local onde vivem e da classe social de qual pertence. Essa realidade é moldada pelo sistema capitalista, cujo princípio central é o “lucro”. No entanto, é necessário que haja quem o produza. O conceito de lucro, por sua natureza, implica uma noção de diferença, uma vez que nem todos podem ter o mesmo acesso aos benefícios econômicos e culturais. Assim, as desigualdades sociais e econômicas inerentes ao sistema capitalista impactam diretamente na disponibilidade e acessibilidade a diversas expressões culturais.

A cultura é transmitida de geração em geração por meio de diversos processos educacionais nos quais os seres humanos socializam conhecimentos com seus descendentes. Esses processos podem ocorrer de forma sistemática, por meio da escola e de métodos didáticos formais, ou de maneira assistemática, envolvendo eventos sociais na família e na comunidade do aluno. No contexto da instituição escolar, é importante considerar as diferenças sociais e econômicas que contribuem para a desigualdade social presente nas escolas, muitas vezes refletida no currículo escolar.

Nesse cenário, as atividades didáticas em sala de aula devem incluir não apenas a leitura de textos, mas também a apreciação de materiais provenientes da mídia, oferecendo aos estudantes a oportunidade de analisar os problemas contemporâneos com base em perspectivas teóricas sólidas. Além disso, é essencial sensibilizar os educadores para uma mudança de paradigma, pois, muitas vezes, suas práticas docentes podem variar entre escolas públicas e privadas, o que pode ser considerado eticamente um problema. Promover uma abordagem educacional mais equitativa e inclusiva é fundamental para criar um ambiente de aprendizagem que respeite a diversidade e combata as desigualdades.

No caso específico da legislação e das diretrizes curriculares no Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam que a pluralidade cultural

propõe-se a uma concepção que busca explicitar a diversidade étnica e cultural que compõe a sociedade brasileira, compreender suas relações, marcadas por desigualdades socioeconômicas e apontar transformações necessárias, oferecendo elementos para a compreensão de que valorizar as diferenças étnicas e culturais não significa aderir aos valores do outro, mas respeitá-los como expressão da diversidade, respeito que é, em si, devido a todo ser humano, por sua dignidade intrínseca, sem qualquer discriminação. A afirmação da diversidade é traço fundamental na construção de uma identidade nacional que se põe e repõe permanentemente, tendo a ética como elemento definidor das relações sociais e interpessoais (Brasil, 1997, p. 19)

Além disso, também é possível priorizar a abordagem em relação à educação e à cidadania, por meio dos conteúdos que os PCNs indicam, por exemplo, o conceito de pluralidade cultural, que aborda a origem histórica e geográfica da diversidade cultural, etnia, arte, linguagem e representações; a vivência da pluralidade cultural, apontando os problemas culturais na escola, como discriminação, estigmatização e omissão cultural; a multiplicidade cultural e as crianças e jovens do Brasil, além dos direitos humanos e de cidadania. Por meio dos estudos sobre pluralidade cultural, é possível mergulhar na rica temática da diversidade social, regional e cultural do país, levando a uma valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais.

Etnocentrismo e relativismo

Já compreendemos que mesmo a Antropologia tendo a cultura como objeto central de seus estudos, ela não chegou a uma definição única ou última sobre o conceito. Assim, diferentes autores lançaram seus olhares sobre o tema.

O conceito de cultura varia no tempo, no espaço e em sua essência. Tylor, Linton, Boas e Malinowski consideram a cultura como ideias. [...] Leslie A. White apresenta outra abordagem: a cultura deve ser vista não como comportamento, mas em si mesma, ou seja, fora do organismo humano. [...] Foster e outros englobam no conceito de cultura os elementos materiais e não materiais da cultura. A colocação de Geertz difere das anteriores, na medida em que propõe a cultura como um “mecanismo de controle” do comportamento. (Marconi; Presotto, 2013, p. 23)

Em termos gerais, esse assunto é relevante para o educador em formação, pois amplia a reflexão sobre a cultura, incorporando constantemente mais elementos. Isso visa garantir que o aluno seja compreendido como um ser completo, com uma variedade de significados e experiências que se desenvolvem ao longo de sua história. O estudante não se limita ao que é evidente no ambiente escolar, ele carrega toda uma bagagem cultural subjacente. Nessa busca por uma compreensão mais abrangente do ser humano, identificam-se duas posturas distintas: o etnocentrismo e o relativismo.

O etnocentrismo envolve uma visão de si mesmo como o ponto central para compreender o mundo, considerando os valores do próprio grupo social como uma verdade absoluta. Por outro lado, o relativismo implica a compreensão de que não existe uma cultura que serve como padrão de avaliação para os demais, uma vez que todas são sempre relacionadas a um contexto específico. Qualquer tentativa de avaliação externa, ao observar os fenômenos de forma isolada, está fadada ao erro, pois uma cultura só pode ser verdadeiramente conhecida quando compreendida a partir de dentro, compreendendo os elementos dentro do seu próprio contexto, percebendo como foram gerados e se relacionam. O relativismo cultural refuta a ideia de normas e valores absolutos, defendendo a premissa de que as avaliações devem sempre estar relacionadas à cultura em que surgem (Marconi; Presotto, 2013).

É importante compreender que abordar esse tema não é simples. Poderíamos pensar que a solução seja simplesmente rejeitar o etnocentrismo e relativizar as culturas, mas há algo a mais a se refletir aqui. Essa é uma postura que tem como objetivo proteger a cultura, ajudando a preservar o que caracteriza um determinado grupo social e destacando o que o torna único. Portanto, há algo positivo a ser considerado. Quanto ao relativismo, devemos ter cuidado para não levar à perda de elementos essenciais de uma cultura. É importante lembrar que nem todas as culturas são iguais ou se manifestam da mesma forma. Assim, devemos considerar a complexidade das expressões humanas.

Considerando o que estudamos até aqui, torna-se evidente o fato de que o homem não pode ser limitado a uma definição única. Isso significa compreender que ele não possui um caminho preestabelecido para seguir, mas constrói o seu próprio caminho ao longo do tempo. Assim, os estudos sobre o homem devem ser sempre considerados reflexões abertas. Os diversos contextos dão origem a diferentes formas de realização humana, são padrões coletivos de sociabilidade distintos – são culturas diversas.

Se cada grupo social permanecesse sem contato com outros, as culturas se manteriam preservadas e cada indivíduo interagiria somente com os seus "iguais", mesmo que se dentro de um mesmo grupo houvesse diferenças. No entanto, as culturas estão cada vez mais em contato, mesclando-se, devido ao fato de que o homem passa a habitar não apenas a sua região de origem, mas pode transitar pelo mundo como um todo.

O ser humano se realiza em um mundo diverso, ele está em constante contato com o diferente. Quando duas culturas diferentes se encontram, pode haver algum atrito, mas quando, além do encontro, as culturas precisam conviver, a situação se torna ainda mais complexa. Pessoas diferentes passam a habitar o mesmo espaço, trazendo consigo elementos de suas respectivas culturas. Inicialmente, é possível observar o etnocentrismo, porém é possível evoluir para o conceito de alteridade – e é aí que a educação desempenha um papel específico.

No dicionário de Filosofia, Abbagnano (1998, p. 34) define alteridade como “ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro”. De forma geral, podemos compreender como a ação de se colocar no lugar do outro, buscando compreendê-lo de dentro para fora. É fácil rotular o outro como "errado" ou "estranho" quando se observa apenas o que é aparente. A alteridade nos coloca no lugar do outro e nos leva a perceber que o que se mostra tem uma razão de ser, resultado de um contexto do qual o outro veio e assimilou determinados valores.

Vamos Exercitar?

Agora é hora de retomarmos a nossa situação inicial: em uma determinada escola, há um grupo de alunos que vem da área rural para estudar na cidade. Os professores percebem que o grupo nem sempre tem uma convivência “plena” junto aos demais estudantes. Em uma determinada ocasião, uma das docentes está conversando com uma das meninas que vem daquele grupo: a aluna relatou que eles sentem certa vergonha na exposição diante da classe, pois, em uma das primeiras aulas, um deles foi responder a uma questão e todos começaram a rir do seu jeito de falar e das comparações que ele fez. Eles passaram a ser chamados pelos outros de “o pessoal do sítio”. A educadora levou o caso para a reunião de professores e todos entenderam que deveriam pensar em ações de integração. De que modo poderia ser pensado algo nesse aspecto?

A educação está diretamente relacionada à formação de mulheres e homens, e os professores têm a capacidade de instruir desde antes que os alunos tenham adquirido muitos dos preconceitos dos adultos. No contexto escolar diário, as questões relacionadas à identidade cultural surgirão, e se o educador não agir com cautela, essas questões podem se tornar a base para conflitos negativos, resultando na exclusão da diversidade. Educar para a diversidade significa promover a acessibilidade positiva das diferenças, permitindo que o grupo reconheça uma riqueza de experiências diversas. Na pluralidade, a identidade não desaparece, ao contrário, possibilita a manifestação de diferentes sem julgamentos de valor.

A educação não pode ser instrumento de segregação, mas de libertação e convivência pacífica. Nesse sentido, o desafio dos professores era possibilitar momentos e atividades de convivência que levassem todos os alunos à reflexão sobre o que é a cultura e de que modo a diversidade enriquece os ambientes. Optaram por realizar um projeto interdisciplinar que trabalhasse diferentes culturas e o modo como elas convivem nos espaços urbanos. A docente de Português trabalhou com contos que retratavam diferenças culturais em diversas épocas da história e das regiões do Brasil.

A partir disso, os educadores foram fazendo suas propostas de contribuição: História, trataria dos contextos dos personagens; Geografia, trabalharia a influência do meio na vivência do indivíduo; Artes, buscaria apresentar diferentes manifestações artísticas advindas das regiões do Brasil; Sociologia e Filosofia, realizariam debates sobre temas, como diversidade cultural e tolerância e, assim, cada um fez sua proposta. O combinado era que em todas as aulas fosse provocada a discussão e que o grupo que residia na área rural desse sempre sua contribuição, manifestando-se.

Saiba Mais

- O contato com diferentes culturas nos permite também ter contato com diferentes locais do planeta, sem que para isso precisemos ir para muito longe. Para refletir sobre isso, procure pela música Parabolicamará, de Gilberto Gil. Escute-a e procure também a letra para acompanhar melhor os versos. O autor apresenta essa problemática do homem no contato com o mundo: as diferentes tecnologias diminuem o mundo, quando dá ao homem o acesso necessário ao mundo todo.

- A escola deve atuar como um espaço de debate para que os estudantes possam refletir sobre suas próprias identidades e descobrir a igualdade que existe na diversidade. Para se aprofundar no assunto, assista ao filme:

ENTRE OS MUROS DA ESCOLA. Direção: Laurent Cantet. 128 min. Colorido. Idioma: francês. Legenda: português. 2008. François Marin atua como professor de língua francesa em uma escola de ensino médio na periferia de Paris, composta por estudantes de diversos países da África, do Oriente Médio e da Ásia. Sem reconhecer a identidade e a cultura dos estudantes, o docente insiste em ensinar pelo método tradicional, impedindo o diálogo e o efetivo aprendizado do seu grupo.

Referências Bibliográficas

ABBAGNANDO, N. Dicionário de filosofia. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Brasília, MEC/SEF. 1997.

CRESPO, L. F.; CICONE, R. B.; MORAES, L. E. de. Fundamentos da educação. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

JOHNSON, A. G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997.

MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

PILETTI, N. Sociologia da educação. São Paulo, SP: Ática, 2004.

Aula 4

Dominação e Educação

Dominação e Educação

Olá, estudante!

Nessa aula você irá conhecer o olhar do sociólogo Pierre Bourdieu sobre a sociedade e a educação, entendendo que a escola é um instrumento para a reprodução da sociedade. Esse conhecimento é importante para que você compreenda como o autor relaciona os conceitos de capital cultural, violência simbólica, campo e habitus. Vamos lá?!

Ponto de Partida

Os estudos sociológicos da educação trazem conteúdos teóricos essenciais para a atuação docente, orientando-a, com o apoio de outras disciplinas, na direção da oferta de instrumentos que lhes possibilitam olhar a sociedade, a escola, os estudantes, seus familiares, sua prática pedagógica e o contexto macrossocial e político no qual a instituição escolar está inserida. O fato de estar comprometido com o desenvolvimento humano torna o ato pedagógico mais exigente em termos de rigor científico. Assim, torna-se fundamental ao docente o domínio de instrumentais teóricos próprios da Sociologia, a fim de tornar a docência menos restrita às experiências empíricas.

Para ampliarmos nossa visão de mundo sobre o assunto, vamos pensar sobre a seguinte situação: o ano letivo estava se aproximando de seu fim e Thomas já havia concluído as horas obrigatórias de estágio. Como restavam apenas algumas semanas de aula, ele combinou com a coordenação da escola que ainda frequentaria algumas aulas. Naqueles dias, a instituição recebeu um convite para que levasse os alunos do ensino médio ao teatro, quando seria apresentada uma peça antiga, uma tragédia grega intitulada Hécuba, da autoria de Eurípedes.

Mesmo sem o compromisso de cuidar dos estudantes, Thomas foi convidado e aceitou assistir à peça, junto de alguns professores, com uma média de 100 alunos. A peça havia sido executada de modo brilhante, porém, em alguns momentos, diferentes estudantes se manifestaram com risadas e brincadeiras, de modo que todos ouvissem. Houve um momento específico no qual os comentários paralelos eram tantos que os alunos chegaram a atrapalhar a fala dos atores. A situação foi desagradável ao ponto de o diretor da peça cancelar um bate-papo que ocorreria com os atores logo após a encenação.

No mesmo dia e em alguns dias seguintes, a coordenação e a direção da escola estiveram junto aos alunos para diversos momentos de séria reflexão, buscando, inclusive, saber de nomes específicos que tivessem maior culpa na atitude desrespeitosa. Na reunião semanal dos professores, o tema foi posto e todos opinaram – eles queriam descobrir por que o fato ocorreu, já que não condizia com a atitude habitual dos alunos. O que pode ter motivado a atitude dos alunos durante a peça teatral?

Vamos Começar!

Existem muitos autores e diferentes pensamentos que nos possibilitam olhar para os fenômenos sociais e educacionais por diversos ângulos e perspectivas. Um mesmo fato pode ser interpretado de distintas maneiras a partir das bases conceituais utilizadas nessa análise. Pierre Bourdieu (1930-2002) é um pensador da Sociologia que contribui de maneira fecunda para pensar a relação entre a sociedade e a educação.

Bourdieu apresenta uma perspectiva crítica ao analisar a educação na sociedade. É importante ressaltar que "fazer uma crítica" significa examinar cuidadosamente o que já existe, buscando compreender suas bases e as relações que estabelece com o conjunto de elementos que constituem o contexto. Foi dessa forma que o pensador francês desenvolveu sua reflexão, tentando perceber que, de certa maneira, o processo educativo precisava ser reinterpretado, especialmente na época em que vivia, em que a educação era vista de forma muito positiva como a solução para os problemas sociais.

Naquele contexto (assim como hoje), diversas teorias educacionais abordavam a educação como um caminho para a salvação. A questão que falta compreender é que a educação é uma ferramenta e, como tal, pode ser utilizada para diferentes finalidades. É nesse sentido que Bourdieu propõe uma compreensão diferente, abrangendo de forma mais completa o fenômeno educacional, com condições de abordar de maneira mais eficaz o problema das desigualdades escolares.

Campo, habitus e capital cultural

Bourdieu criou uma sociologia que provocou uma reflexão crítica sobre as estruturas sociais. De acordo com ele, o papel do sociólogo como um pesquisador atento às interações sociais seria desvendar os aspectos ocultos por trás dessas estruturas sociais, identificando os traços invisíveis que não podem ser percebidos apenas por uma observação superficial. Bourdieu desenvolveu uma sociologia que trouxe uma crítica importante em relação às estruturas sociais. Na visão dele, o papel do sociólogo é desvendar o que se esconde por trás dessas estruturas, identificando traços que não são visíveis ao senso comum.

O pensador criou um sistema teórico com foco em mostrar como as condições de participação social das pessoas são baseadas na herança social, que é constantemente reproduzida em uma determinada sociedade – que ele chama de estrutura estruturante. Dessa forma, a sociedade se tornaria uma estrutura organizadora, uma vez que suas relações mais fundamentais são continuamente reconfiguradas pelas ações de seus membros. Assim, a acumulação de bens simbólicos, incluindo a educação, se centraliza nos padrões de pensamento individuais e nas expressões manifestadas por meio de suas ações (Bourdieu, 1989).

Campo e habitus

Em suas investigações, Bourdieu identificou uma interdependência entre os conceitos de habitus e campo. O termo "campo" refere-se a um espaço caracterizado por relações de dominação e conflitos, como exemplificado nos campos jornalístico, literário, educacional, entre outros. Cada campo possui uma autonomia distinta, estabelecendo suas próprias normas organizacionais e hierarquia social. Dentro desses contextos delimitados, os indivíduos agem de acordo com seu capital social, representando as oportunidades que têm com base nas redes de contatos às quais pertencem.

Dentro de cada campo, a luta se desenrola pelo desejo de uma classe específica alcançar a dominação. A classe já dominante busca perpetuar seus valores e sua visão de mundo. Isso implica reconhecer que os valores vigentes em uma sociedade refletem sempre os valores da classe dominante em um determinado campo. Em outras palavras, Bourdieu argumenta que existem vários campos nos quais forças competem pela supremacia. Por exemplo, consideremos o campo cultural da literatura: é um espaço de produção simbólica no qual uma classe de indivíduos determina o que possui mais ou menos valor.

Essa determinação possibilita a atribuição de um status social, criando uma divisão entre aqueles que possuem conhecimento (desenvolvem ou aderem aos valores considerados valiosos) e aqueles que não possuem. Assim, quando ouvimos alguém afirmar que um indivíduo não possui "cultura", isso representa um equívoco conceitual. Na perspectiva de Bourdieu, esse discurso está fundamentado na ideia de que os elementos culturais daquele indivíduo não são considerados valiosos ou não recebem valorização social por parte das instituições sociais, ao contrário do que ocorre com os elementos tidos como universais da cultura ocidental.

A classe dominante que exerce influência sobre o Estado e as instituições sociais, cada uma em seu respectivo campo, estrutura-se de modo a permitir a participação apenas daqueles que compartilham um mesmo nível cultural. Esse nível cultural, na verdade, está em constante transformação, impedindo que qualquer pessoa possa facilmente integrar o seleto grupo dos considerados "bons". Os campos acabam por se restringir, uma vez que uma grande parcela da população não possui as condições necessárias para participar plenamente dos bens culturais disponíveis em uma sociedade capitalista.

Nessa perspectiva, as ações, os comportamentos, as escolhas e as aspirações individuais não são resultado de cálculos ou planejamentos deliberados, são, na realidade, produtos da interação entre o habitus e as pressões e os estímulos do ambiente. O habitus, portanto, reflete os estilos de vida, julgamentos políticos, morais e estéticos, além de servir como um meio de ação que possibilita a criação ou o desenvolvimento de estratégias individuais ou coletivas (Bourdieu, 1998). O indivíduo carrega consigo diversos elementos de seu contexto de vivências, tornando impossível conceber alguém capaz de interpretar o mundo ao seu redor de forma "neutra" e desvinculada de uma estrutura social.

O conceito de habitus propõe a compreensão de um processo no qual o indivíduo internaliza e incorpora a estrutura que o rodeia. Essa incorporação do habitus ocorre por meio de uma reflexão relacional entre processos que são estruturados e outros que são estruturantes. A estrutura representa o aspecto teórico e objetivo, enquanto a vivência é a dimensão prática e subjetiva desse processo.

O habitus revela-se, portanto, como uma atitude prática, um processo estruturante, por meio do qual é possível perceber de maneira mais sutil os fenômenos sociais, entendidos como processos estruturados. Essa interação dinâmica entre a estrutura objetiva e a experiência subjetiva contribui para moldar a forma como os indivíduos interpretam e se relacionam com o ambiente ao seu redor.

Capital cultural

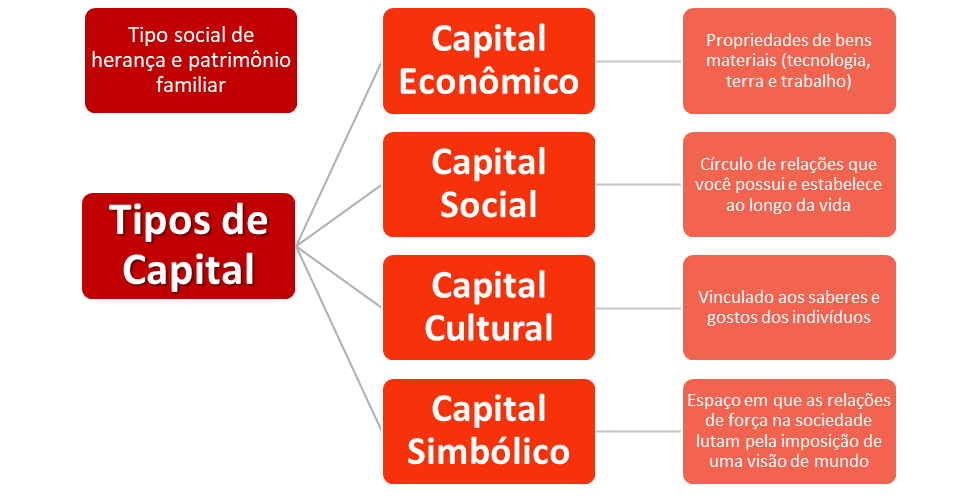

O capital cultural refere-se aos recursos técnicos e simbólicos que os indivíduos adquirem em seu meio social. Isso inclui uma gama de elementos como diplomas, nível de conhecimento geral, experiências em áreas como teatro, artes, idiomas, etc. (Bourdieu, 1998). Esse conceito se distingue de outros dois conceitos igualmente relevantes: o "capital econômico" e o "capital social". O primeiro está relacionado aos recursos financeiros e aos bens materiais detidos pelo indivíduo, enquanto o segundo está associado às redes de relações sociais que o sujeito mantém com outros agentes na sociedade. Acompanhe o esquema a seguir para compreender melhor os diferentes tipos de capital elencados por Bourdieu:

Dessa situação decorre que os indivíduos que adquirem um determinado capital cultural estão mais preparados para participar nos estratos mais elevados da sociedade. Pressupõe-se que o indivíduo possua certos elementos para ter acesso a esferas mais restritas, as quais, por sua vez, serão responsáveis por proporcionar um novo capital. A sociedade, assim, se divide entre os considerados "melhores" e os "comuns", com base no capital cultural que possuem.

Existe uma arbitrariedade cultural na definição do que pode ser considerada "cultura legítima". É crucial compreender que essa arbitrariedade cria divisões entre as pessoas, estabelecendo uma determinação de bens simbólicos que parece instituir uma hierarquia social. A partir disso, os próprios indivíduos passam a se reconhecer e se identificar como pertencentes a uma classe específica. O reflexo dessa situação na escola é evidente.

Siga em Frente...

Educação e dominação

Com base nas ideias apresentadas, podemos destacar outro conceito fundamental na teoria de Bourdieu: o conceito de herança. O autor argumenta que desde o nascimento, o indivíduo já é portador de um conjunto de elementos materiais e imateriais que moldam todo o seu desenvolvimento ao longo da vida. Os elementos materiais estão diretamente ligados ao aspecto financeiro, abrangendo as condições de vida proporcionadas pela família ou pelo local de nascimento. Já os elementos imateriais estão relacionados à cultura e à interpretação de mundo, ambos influenciados diretamente pela classe de origem. A ambição do indivíduo é moldada pela herança recebida, levando alguns a almejar constantemente mais, enquanto outros aceitam os limites que talvez nunca consigam ultrapassar.

A primeira experiência social do indivíduo ocorre na família, onde desde muito cedo a criança compreende quais possibilidades de vida estão ao seu alcance, de acordo com a realidade financeira e cultural do grupo familiar. Isso implica que, com base nas diferentes classes sociais, as heranças deixadas para os indivíduos variam, já que alguns têm acesso à chamada "cultura legítima", enquanto outros ficam à margem dela. Nesse contexto, a escola deveria operar considerando a realidade dos indivíduos, começando a partir do conhecimento que eles já possuem. A proposta seria permitir que os alunos alcancem sempre mais benefícios sociais, reconhecendo e valorizando as diferentes heranças que cada indivíduo traz consigo.

No entanto, a instituição escolar se revela como uma reprodutora dos valores sociais vigentes, os quais determinam o conteúdo a ser ensinado. Sendo assim, ela se torna um instrumento de dominação utilizado pela classe dominante desejosa em manter a sua posição social. Contrariamente à visão ingênua e amplamente difundida de que a escola prepara para as necessidades sociais em vigor, Bourdieu (1998) sugere algo diferente: a escola, na realidade, transmite aquilo que é valorizado pela classe dominante. Desse modo, enquanto um aluno proveniente da classe popular pode se sentir perdido diante do desconhecido de uma percepção de mundo refinada pela arte e pela ciência, um aluno da classe média (ou alta) recebe os mesmos conteúdos como uma continuidade do que aprendeu ao longo de sua vida.

A escola, então, reproduz o que é predeterminado pela classe dominante. Considere o capital cultural incorporado, como língua, gosto por determinadas coisas, por exemplo, há uma determinação arbitrária do que deve ser seguido, e a escola assume como necessário e pressuposto esse capital para que o aluno tenha sucesso no ambiente escolar. É evidente que o aluno com pouco capital cultural dominante terá dificuldade em atingir esse sucesso, e ele pode se perceber como "naturalmente incapaz" de alcançar o que os provenientes de outra classe social conseguem. Toda essa estrutura se desenrola como uma forma de violência simbólica.

Segundo Bourdieu, sistema de ensino exerce um tipo de poder simbólico, isto é, um tipo de “poder invisível que só pode se exercer com a cumplicidade daqueles que não querem saber que a ele se submetem ou mesmo que o exercem” (Bourdieu, 2014, p. 31). Assim, para esse pensador, o papel da educação é impor certos valores de forma arbitrária. A escola, desse modo, acaba por exercer uma forma de violência simbólica ao implicar que todos devem aderir à "cultura legítima". Na prática, o que ocorre é uma exigência aos estudantes das classes populares para incorporarem uma herança que não receberam e, por conseguinte, têm poucas chances de alcançar sucesso, seja na esfera educacional, seja na realização social. A educação, nesse contexto, contribui para um fracasso predestinado das classes populares, aprofundando cada vez mais a divisão que favorece os privilegiados de nascimento.

No ambiente escolar, a violência simbólica se manifesta sem a necessidade de força física, ocorrendo de maneira sutil e inquestionável devido à aceitação legítima do poder simbólico. De acordo com Bourdieu, esse poder é internalizado pelos indivíduos e se transforma de forma dissimulada em ações aparentemente simples, não sujeitas a questionamentos, sendo reconhecidas como legítimas na sua natureza de violência exercida.

O pensamento de Bourdieu sugere que a pedagogia cria mecanismos que destacam a vulnerabilidade dos alunos diante da autoridade pedagógica. Nesse contexto, é crucial revisar os modelos interativos ocorridos em sala de aula, promovendo reflexões docentes sobre o currículo oculto. A escola, apesar de aparentemente proporcionar uma educação igualitária, camufla a delicada linha entre a origem social da criança e seu sucesso escolar por meio da prática pedagógica. Uma análise mais aprofundada das práticas de ensino revela que muitas crianças enfrentam dificuldades devido aos efeitos da violência simbólica perpetrada pelos professores. Mesmo quando ocorrem exceções de crianças que obtêm "êxito", é conhecido que muitas enfrentam consequências devido às suas condições familiares precárias.

Assim, a escola utiliza casos improváveis de sucesso escolar em ambientes populares como exceções que, segundo Bourdieu, confirmam a regra e reforçam a suposta neutralidade do sistema escolar. Essa prática alimenta a ilusão de que o sistema é imparcial em seu funcionamento.

Vamos Exercitar?

Agora é hora de retomarmos a nossa situação inicial: Thomas, juntamente com outros professores, foi acompanhar um grupo de alunos do ensino médio ao teatro quando seria apresentada uma peça antiga, uma tragédia grega intitulada Hécuba, da autoria de Eurípedes. A peça havia sido executada de modo brilhante, porém, em alguns momentos, diferentes estudantes se manifestaram com risadas e brincadeiras, de modo que todos ouvissem. Os professores, incomodados com a situação, se reuniram com a coordenação e direção para buscar entender o que poderia ter ocasionado tal atitude dos alunos.