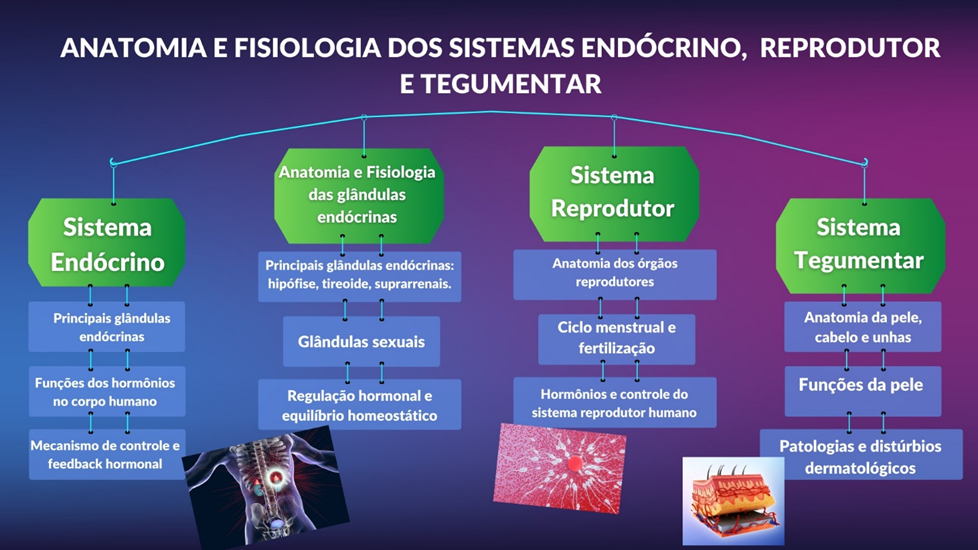

Anatomia e Fisiologia dos Sistemas Endócrino, Reprodutor e Tegumentar

Aula 1

Sistema Endócrino

Sistema endócrino

Olá, estudante. Nesta videoaula, abordaremos de forma objetiva o tema central sobre sistema endócrino. Analisaremos as principais glândulas endócrinas, descrevendo suas funções essenciais na regulação fisiológica. Exploraremos as complexidades das funções hormonais, compreendendo os mecanismos de controle e feedback que asseguram a homeostase. Esses conteúdos fundamentais, proporcionarão uma compreensão da regulação hormonal no corpo humano. Esteja preparado para um mergulho acadêmico e prático. Não perca a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos. Junte-se a nós!

Ponto de Partida

Nesta aula, voltaremos nossa atenção para o importante e complexo sistema endócrino, compreendendo as funções cruciais e das principais glândulas endócrinas. Nosso objetivo é desvendar as interações hormonais e explorar o delicado mecanismo de controle e feedback que permeia essa rede fisiológica.

Ao explorarmos as glândulas endócrinas, investigaremos suas estruturas anatômicas, destacando a importância de cada uma na secreção hormonal. Essa análise anatômica nos proporcionará uma visão mais clara das bases fisiológicas que sustentam as funções endócrinas.

A função dos hormônios no corpo humano será abordada, exemplificando como essas substâncias químicas desempenham papéis vitais em processos como crescimento, metabolismo e reprodução. Essa compreensão é fundamental não apenas para o entendimento acadêmico, mas também para aplicação prática em contextos de saúde e bem-estar, tanto presentes em diversos seguimentos profissionais e acadêmicos, atualmente.

No contexto do mecanismo de controle e feedback hormonal, aprofundaremos nossa análise, examinando como o corpo regula a liberação de hormônios em resposta a estímulos específicos. Essa compreensão será valiosa para identificar desequilíbrios hormonais e contribuir para abordagens terapêuticas.

Diante da importância crítica do sistema endócrino na manutenção da homeostase, se fazem pertinentes as questões: como as disfunções hormonais podem impactar a saúde geral de um indivíduo? Como profissionais da saúde, de que maneira podemos aplicar esse conhecimento para diagnosticar e tratar condições relacionadas ao sistema endócrino?

Que esta aula seja um convite à exploração profunda do sistema endócrino, proporcionando não apenas um embasamento acadêmico sólido, mas também uma compreensão prática e aplicada desses conhecimentos. Bons estudos!

Vamos Começar!

Principais glândulas endócrinas

O sistema endócrino é composto por glândulas endócrinas que produzem e/ou secretam produtos químicos denominados hormônios. Estes são secretados no líquido intersticial que fica em volta das células, logo, os hormônios se difundem para os capilares sanguíneos e assim através do sangue são transportados por todo nosso corpo até alcançar as células-alvo, estas têm receptores específicos onde se ligam aos hormônios específicos e desencadeiam uma resposta biológica.

Os hormônios são classificados de acordo com sua estrutura química: proteínas (peptídeos), esteroides e derivados dos aminoácidos (aminas). Assim, a localização do receptor da célula-alvo é determinada pela estrutura do hormônio: os hormônios proteicos e as aminas se ligam aos receptores que ficam localizados na membrana plasmática, e os hormônios esteroides têm seus receptores intracelulares.

Os hormônios esteroides são transportados pelos vasos sanguíneos através de uma proteína transportadora. Quando chega na célula-alvo, o hormônio se solta, difunde para o líquido intersticial e passa pela membrana plasmática e, assim, entra na célula. No interior da célula, o hormônio se liga ao seu receptor que se torna ativo e esta interação receptor-hormônio altera a expressão gênica, ativando ou inibindo genes específicos. Neste momento, o DNA passa pelo processo de transcrição formando RNA mensageiro (mRNA) que inicia o processo de síntese proteica e estas novas proteínas formadas alteram a atividade da célula causando uma resposta específica do hormônio que interagiu com a célula.

Os hormônios proteicos e aminas são transportados de forma livre na corrente sanguínea, portanto, quando chegam à célula-alvo difundem do vaso sanguíneo para o líquido intersticial e assim ligam-se ao receptor presente na membrana plasmática da célula-alvo. Neste momento, o hormônio atua como primeiro mensageiro. Logo após a ligação do hormônio começa uma reação no interior da célula, convertendo ATP em AMP cíclico (cAMP), ou seja, ocorre a produção do segundo mensageiro, gerando a ativação de diversas proteínas, as quais causam respostas fisiológicas específicas do hormônio que interagiu com a célula.

A regulação da secreção dos hormônios é controlada por sinalização do sistema nervoso, por alterações químicas no sangue e por outros hormônios. Portanto, quando uma glândula endócrina é estimulada, esta secreta o hormônio aumentando a sua concentração na corrente sanguínea; quando há ausência de estimulação da glândula endócrina, os níveis hormonais diminuem.

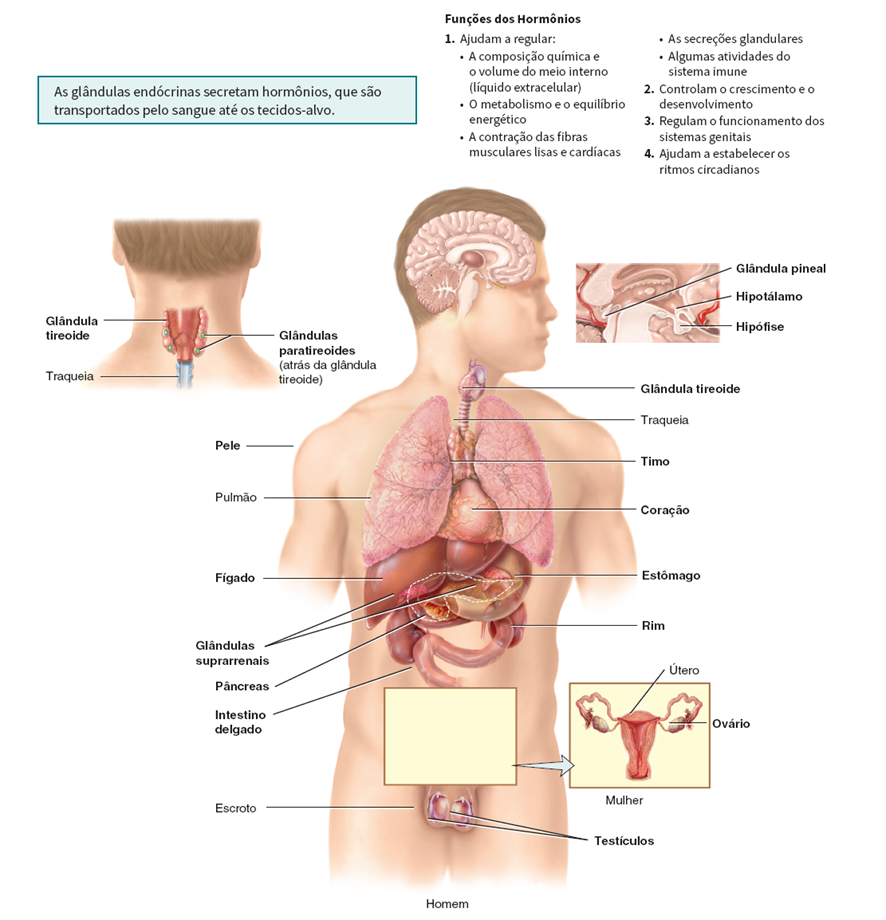

As glândulas endócrinas – glândula hipófise, glândula tireoide, glândulas paratireoides, glândulas suprarrenais e a glândula pineal – ficam distribuídas em nosso corpo. Porém, existem órgãos e tecidos endócrinos secretores de hormônios, a saber: hipotálamo, pâncreas, ovários, testículos, timo, rins, estômago, fígado, intestino delgado, pele, coração, tecido adiposo e placenta (Figura 1).

Funções dos hormônios no corpo humano

Os hormônios circulam por todo o corpo pelo sangue, mas sua influência é específica para células-alvo. Semelhante aos neurotransmissores, os hormônios exercem seu efeito ao se ligarem a receptores proteicos específicos nas células-alvo. Apenas as células-alvo que possuem receptores específicos para um determinado hormônio conseguem reconhecê-lo e responder a ele. Por exemplo, o hormônio tireoestimulante (TSH) se liga a receptores nas células da glândula tireoide, mas não se liga às células dos ovários, pois estas não possuem receptores de TSH.

Os receptores, como outras proteínas celulares, são continuamente sintetizados e degradados. Geralmente, uma célula-alvo possui entre 2.000 a 100.000 receptores para um hormônio específico. Se houver um excesso do hormônio, o número de receptores na célula-alvo pode diminuir, um fenômeno chamado de infrarregulação. Por exemplo, quando certas células testiculares são expostas a uma concentração elevada de hormônio luteinizante (LH), o número de receptores de LH diminui, tornando a célula-alvo menos sensível ao hormônio. Em contraste, em casos de deficiência de um hormônio, o número de receptores pode aumentar, um processo conhecido como suprarregulação, que torna a célula-alvo mais sensível ao hormônio.

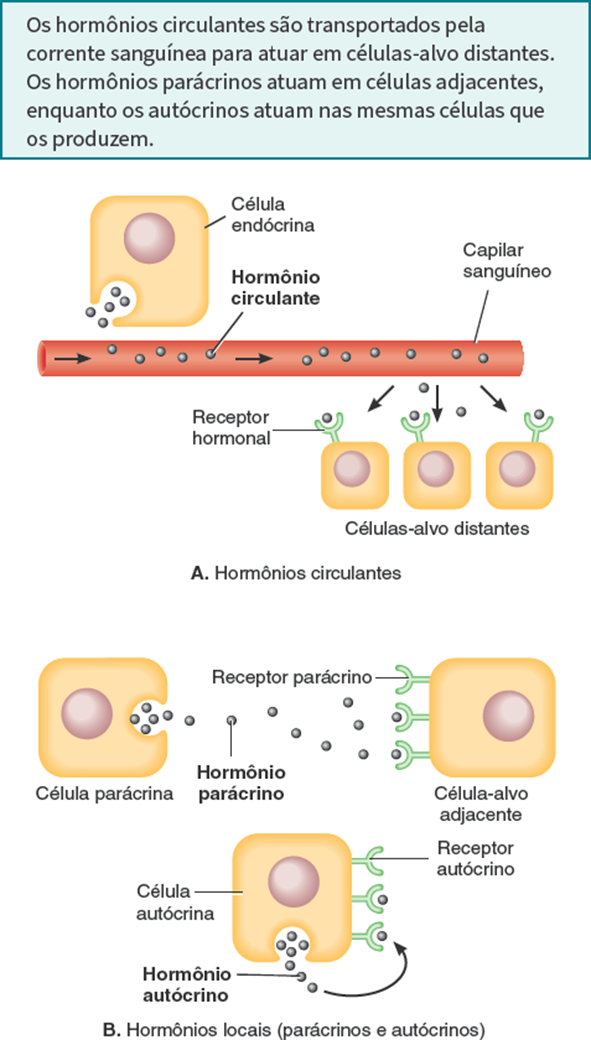

Os hormônios endócrinos são predominantemente hormônios circulantes, sendo liberados pelas células secretoras para o líquido intersticial e, subsequentemente, para a corrente sanguínea (Figura 2). Outros hormônios, conhecidos como hormônios locais, atuam localmente em células adjacentes ou nas mesmas células que os secretam, sem entrar na corrente sanguínea (Figura 2). Os hormônios locais que afetam células vizinhas são chamados de parácrinos, enquanto aqueles que influenciam as mesmas células secretoras são denominados autócrinos.

Um exemplo de hormônio local é a interleucina-2 (IL-2), liberada por células T auxiliares durante respostas imunes. A IL-2 atua de maneira parácrina, ativando outras células imunes nas proximidades. Além disso, a IL-2 também age como um hormônio autócrino, estimulando a proliferação das próprias células T auxiliares, intensificando assim a resposta imune.

Outro exemplo de hormônio local é o óxido nítrico (NO), liberado pelas células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos. O NO induz o relaxamento das fibras musculares lisas adjacentes nos vasos sanguíneos, resultando em vasodilatação (aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos). Os efeitos da vasodilatação incluem desde a redução da pressão arterial até a ereção peniana nos homens. O medicamento sildenafila potencializa os efeitos estimulados pelo óxido nítrico no pênis.

Siga em Frente...

Mecanismo de controle e feedback hormonal

A ação de um hormônio depende tanto do próprio hormônio quanto da célula-alvo correspondente. Diversas células-alvo reagem de maneiras distintas ao mesmo hormônio. Por exemplo, a insulina estimula a produção de glicogênio nas células hepáticas e a síntese de triglicerídeos nas células adiposas.

A resposta a um hormônio nem sempre implica na síntese de novas moléculas, como ocorre no caso da insulina. Outros efeitos hormonais incluem alterações na permeabilidade da membrana plasmática, estímulo ao transporte de substâncias para dentro ou fora das células-alvo, modificação na velocidade de reações metabólicas específicas e indução da contração de músculos lisos ou cardíacos. Essa variedade de efeitos dos hormônios é possibilitada pela capacidade de um único hormônio desencadear diversas respostas celulares. Contudo, para iniciar essas respostas, o hormônio precisa "anunciar sua chegada" à célula-alvo por meio da ligação aos seus receptores. Os receptores da maioria dos hormônios lipossolúveis encontram-se no interior das células-alvo, enquanto os receptores dos hormônios hidrossolúveis geralmente fazem parte da membrana plasmática das células-alvo.

Ação dos hormônios lipossolúveis

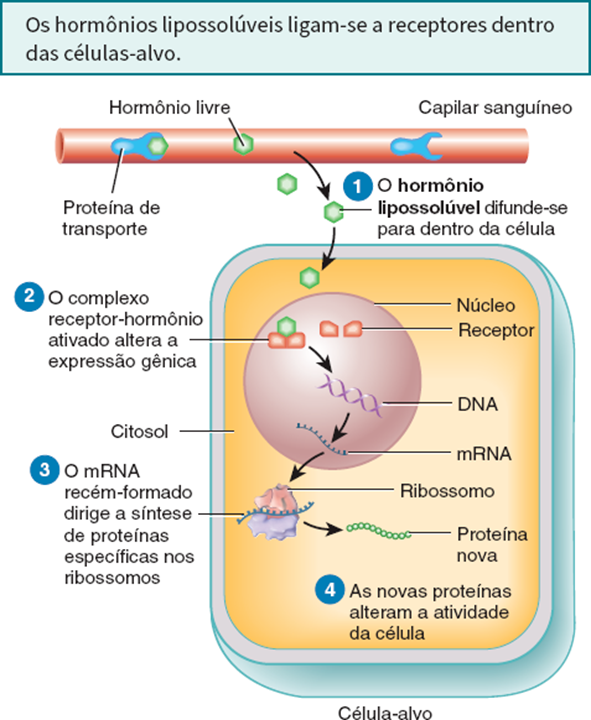

Os hormônios lipossolúveis, como os esteroides e tireoidianos, predominantemente se ligam a receptores dentro das células-alvo. Seu mecanismo de ação é exemplificado na Figura 3.

Uma molécula de hormônio lipossolúvel difunde-se do sangue para o líquido intersticial e atravessa a membrana plasmática para entrar na célula.

Se a célula for uma célula-alvo, o hormônio se une a receptores no citosol ou núcleo, ativando-os. O complexo receptor-hormônio ativado modifica a expressão gênica, ativando ou desativando genes específicos do DNA nuclear.

Com a transcrição do DNA, ocorre a formação de novo RNA mensageiro (mRNA), que deixa o núcleo e entra no citosol. No citosol, o mRNA guia a síntese de uma nova proteína, frequentemente uma enzima, nos ribossomos.

As novas proteínas alteram a atividade celular, desencadeando as respostas características do hormônio em questão.

Ação dos hormônios hidrossolúveis

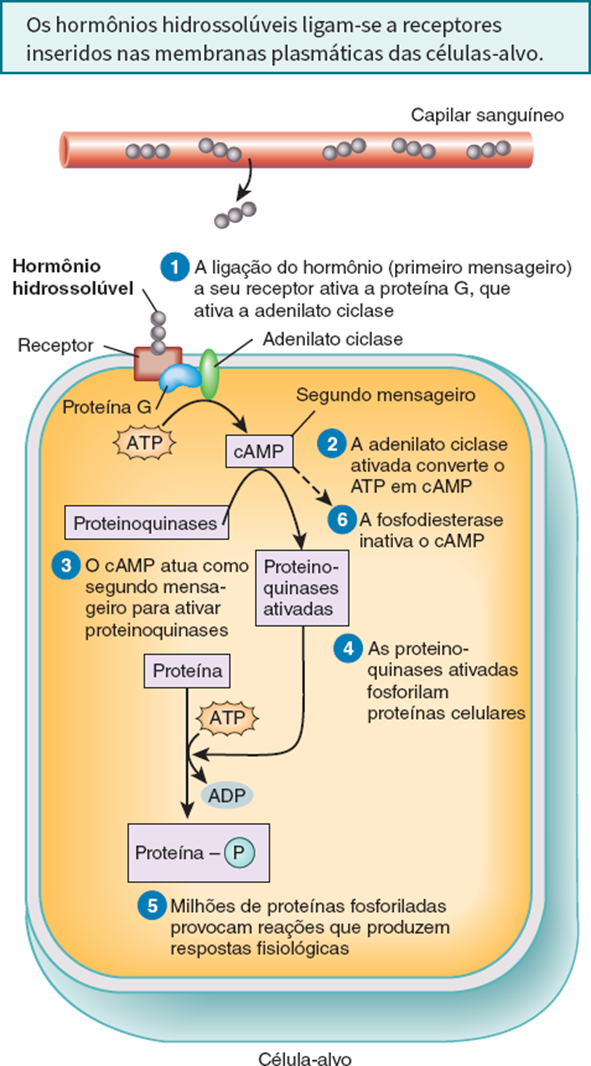

A ação dos hormônios hidrossolúveis, que incluem hormônios aminas, peptídicos e proteicos, difere dos lipossolúveis, pois estes não conseguem atravessar a membrana plasmática. Em vez disso, esses hormônios se ligam a receptores na superfície das células-alvo, sendo chamados de hormônios de primeiro mensageiro. Após essa ligação, ocorre a produção de um segundo mensageiro no interior da célula, desencadeando respostas específicas estimuladas pelo hormônio. Um exemplo comum de segundo mensageiro é o monofosfato de adenosina cíclico (cAMP).

O hormônio hidrossolúvel se difunde do sangue para o líquido intersticial e se liga a receptores na superfície externa da membrana plasmática. O complexo hormônio-receptor ativa a proteína G, que, por sua vez, ativa a adenilato ciclase. A adenilato ciclase converte ATP em cAMP no citosol da célula.

O cAMP, como segundo mensageiro, ativa proteinoquinases, enzimas que fosforilam outras proteínas celulares, modulando sua atividade. As proteinoquinases podem fosforilar proteínas para ativá-las ou inativá-las, funcionando como interruptores. As proteínas fosforiladas desencadeiam reações que resultam em respostas fisiológicas específicas. Após um tempo, a enzima fosfodiesterase inativa o cAMP, desativando a resposta celular, a menos que novas moléculas de hormônio se liguem aos receptores.

A ligação de um hormônio a seu receptor ativa múltiplas proteínas G, amplificando o efeito inicial. Isso inicia uma cascata de eventos, multiplicando o impacto da ligação inicial. Essa cascata permite que mesmo pequenas concentrações de hormônio desencadeiem respostas significativas, resultando em uma eficaz regulação fisiológica.

Quanto às interações hormonais, a forma como uma célula-alvo responde a um hormônio é influenciada pela concentração desse hormônio no sangue, pela quantidade de receptores hormonais na célula e por interações com outros hormônios. Uma célula responde de maneira mais eficaz quando a concentração do hormônio aumenta ou quando há um aumento na quantidade de receptores (suprarregulação). Adicionalmente, algumas ações hormonais requerem a exposição simultânea ou recente a um segundo hormônio, conhecido como efeito permissivo. Por exemplo, a epinefrina estimula a lipólise de forma mais intensa na presença de pequenas quantidades de hormônios tireoidianos.

Quando dois hormônios agem em conjunto, resultando em um efeito maior do que a soma de seus efeitos individuais, é chamado de efeito sinérgico. Por exemplo, tanto o glucagon quanto a norepinefrina aumentam a glicemia ao estimular a degradação do glicogênio nas células hepáticas. Quando ambos estão presentes, o aumento na glicemia é maior do que a soma das respostas individuais, devido à ativação de vias que levam à formação dos mesmos segundos mensageiros, amplificando a resposta celular.

Quando dois hormônios têm efeitos opostos, eles são considerados antagônicos. Um exemplo é a insulina e o glucagon, em que a insulina promove a síntese de glicogênio e o glucagon estimula a degradação desse glicogênio no fígado. Os efeitos antagônicos ocorrem porque os hormônios ativam vias que induzem respostas celulares opostas ou reduzem o número de receptores do outro hormônio (infrarregulação).

Vamos Exercitar?

No início da aula, levantamos estes questionamentos: como as disfunções hormonais podem impactar a saúde geral de um indivíduo? Como profissionais da saúde, de que maneira podemos aplicar nosso conhecimento para diagnosticar e tratar condições relacionadas ao sistema endócrino?

A compreensão aprofundada do sistema endócrino desempenha um papel crucial na prática clínica e na promoção da saúde, em diversos contextos. A complexidade das interações hormonais, discutidas nesta aula, possui implicações diretas na homeostase do organismo.

No que tange às disfunções hormonais, é evidente que podem exercer impactos substanciais na saúde global. Irregularidades na produção, liberação ou resposta hormonal estão associadas a uma variedade de distúrbios, incluindo distúrbios metabólicos, disfunções reprodutivas e outros problemas de saúde. Os profissionais da saúde devem ser proficientes na identificação de sintomas e na realização de avaliações clínicas e exames especializados para diagnosticar adequadamente condições relacionadas ao sistema endócrino.

A aplicação prática desse conhecimento transcende o diagnóstico, estendendo-se à formulação de estratégias terapêuticas. A compreensão das interações hormonais permite o desenvolvimento de abordagens personalizadas, considerando as nuances individuais de cada paciente. A adaptação de tratamentos medicamentosos, ajustes hormonais e intervenções no estilo de vida tornam-se mais eficazes quando baseados em uma compreensão sólida da fisiologia endócrina.

A exploração profunda do sistema endócrino, proposta nesta aula, é um convite à busca constante por conhecimento. Profissionais da saúde que se dedicam a aprimorar sua compreensão das complexidades hormonais estão melhor preparados para enfrentar os desafios clínicos. A integração contínua de conhecimentos teóricos e práticos é fundamental, permitindo que os profissionais ofereçam cuidados de saúde abrangentes.

Em última análise, a aula é uma oportunidade para você refletir sobre como esse conhecimento moldará suas práticas futuras. A capacidade de aplicar os conceitos do sistema endócrino não apenas enriquece a base acadêmica, mas também fortalece a capacidade dos profissionais de saúde de promover o bem-estar de seus pacientes. Bons estudos!

Saiba Mais

Aprofunde mais seus conhecimentos, realizando uma leitura para aquisição de novos conteúdos relacionados ao tema da aula. Leia o capítulo Sistema Endócrino do livro Princípios de Anatomia e Fisiologia, dos autores Tortora e Derrickson (2023), disponível na sua biblioteca virtual.

Referências Bibliográficas

SANTOS, N. C. M. Anatomia e fisiologia humana. São Paulo: Editora Érica, 2014.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023.

VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia humana. Barueri: Editora Manole, 2003.

Aula 2

Anatomia e Fisiologia das Glândulas Endócrinas

Anatomia e fisiologia das glândulas endócrinas

Estudante, nesta videoaula, abordaremos de maneira objetiva a anatomia e a fisiologia de algumas das glândulas endócrinas. Analisaremos sucintamente as principais glândulas, como hipófise, tireoide e pâncreas, destacando sua anatomia e função específica na regulação hormonal. Adentraremos nos detalhes anatômicos e fisiológicos das glândulas sexuais, enfatizando sua contribuição para o equilíbrio homeostático. Esses conceitos são de extrema relevância, proporcionando uma compreensão da complexa rede de regulação hormonal e seu impacto na homeostase corporal. Esteja pronto para assimilar conhecimento acadêmico essencial. Vamos lá!

Ponto de Partida

Nesta aula, exploraremos a anatomia e a fisiologia de algumas das glândulas endócrinas, desvendando os segredos do sistema endócrino. Nosso foco estará em compreender as funções específicas das principais glândulas endócrinas, como hipófise, tireoide e pâncreas, assim como na análise da anatomia e fisiologia das glândulas sexuais.

Iniciaremos nossa aula aprofundando-nos nas características específicas das glândulas mestras que desempenham papéis cruciais na regulação hormonal. Compreenderemos como hipófise, tireoide, pâncreas e suprarrenais desempenham funções vitais na manutenção do equilíbrio hormonal em nosso organismo.

Ao adentrarmos na anatomia e na fisiologia das glândulas sexuais, exploraremos como os testículos e os ovários contribuem para a produção e regulação hormonal, desempenhando papéis essenciais na reprodução humana.

Daremos destaque à regulação hormonal e ao equilíbrio homeostático, examinando como os diversos hormônios interagem e coordenam-se para assegurar o funcionamento harmonioso do corpo.

Propondo uma reflexão, questionamos: diante da complexidade das interações hormonais, de que maneira desequilíbrios em uma glândula endócrina específica podem impactar o sistema como um todo?

Que esta aula proporcione uma imersão aprofundada no universo das glândulas endócrinas, enriquecendo não apenas seu conhecimento acadêmico, mas também sua prática profissional. Bons estudos!

Vamos Começar!

Eixo hipotálamo-hipófise

O hipotálamo fica localizado no diencéfalo (região do encéfalo) e sua função é manter a homeostasia do nosso corpo. Assim, o hipotálamo integra as informações provenientes do ambiente, das vísceras e de outras regiões do encéfalo, e com base nas informações recebidas causa respostas neuroendócrinas.

Neste sentido, o hipotálamo é uma região que influencia diversas funções fisiológicas, desde ingestão de alimentos, ciclo do sono, equilíbrio hídrico, sede, pressão arterial, temperatura corporal e até mesmo o peso corporal. Assim, a comunicação do sistema nervoso e das glândulas endócrinas é feita por meio do hipotálamo que produz aproximadamente nove hormônios, sendo cinco hormônios que estimulam a liberação de outros, dois hormônios inibitórios e dois hormônios que são armazenados em vesículas.

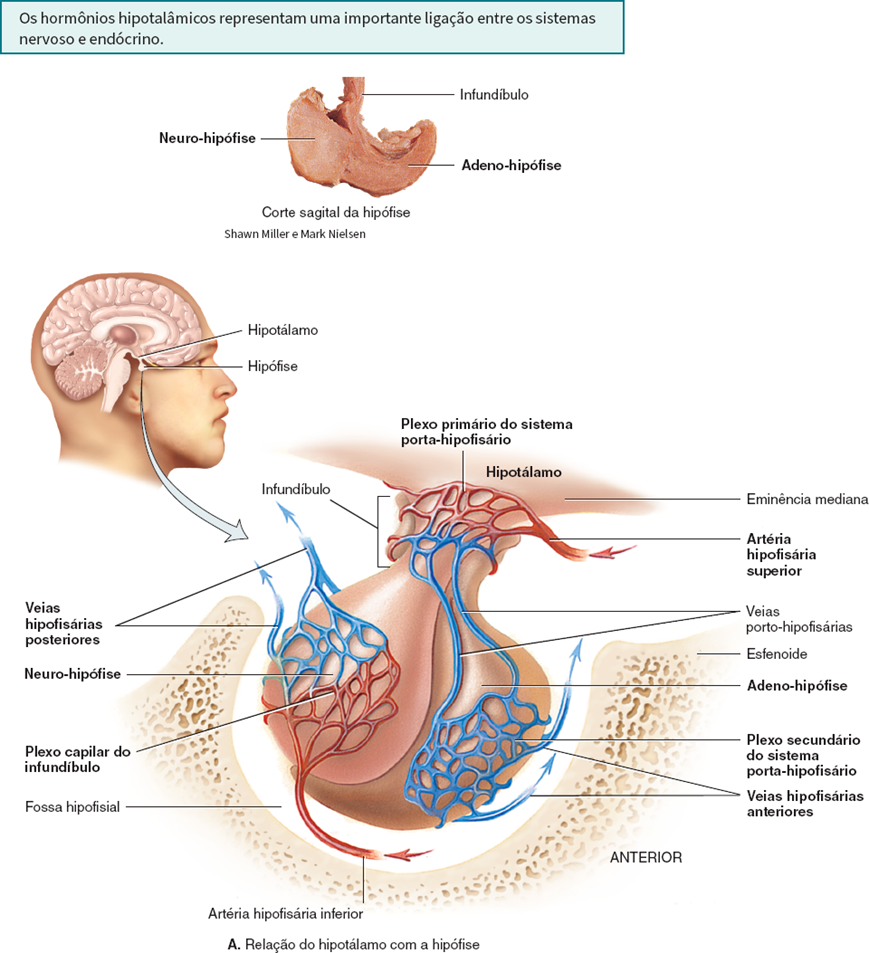

A glândula hipófise está localizada logo abaixo do diencéfalo e fica apoiada na fossa hipofisária (sela turca) do osso esfenoide do crânio. É dividida em dois lobos, o maior é denominado hipófise anterior ou adeno-hipófise e o menor é denominado hipófise posterior ou neuro-hipófise. Esta glândula faz comunicação direta com o hipotálamo através de uma estrutura em formato de funil denominada infundíbulo, neste local encontram-se capilares do hipotálamo e da adeno-hipófise, que constituem as veias porta-hipofisária (Figura 1).

A resposta hormonal do hipotálamo acontece de duas maneiras distintas em função do controle hipofisário: uma acontece quando os neurônios presentes no hipotálamo produzem neuropeptídeos que são transportados para a neuro-hipófise, onde ficam armazenados, e a outra ocorre com o hipotálamo produzindo e secretando cinco hormônios responsáveis em regular a liberação dos hormônios da adeno-hipófise.

Os neurônios do hipotálamo ficam agrupados em núcleos e sintetizam neuropeptídeos que atuam como hormônios, sendo divididos em dois tipos de neurônios, os neurônios magnocelulares e parvocelulares. Os neurônios magnocelulares são maiores e produzem os neuro-hormônios ocitocina e hormônio antidiurético (ADH) ou vasopressina, assim, os axônios destes neurônios formam o eixo hipotálamo-hipofisário que atravessa o infundíbulo transportando estes hormônios até a neuro-hipófise. Os neurônios parvocelulares são pequenos, produzem e liberam sete hormônios reguladores dos hormônios da adeno-hipófise, a saber: o hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH), o hormônio inibidor do hormônio do crescimento (GHIH) ou somatostatina, o hormônio liberador de gonadotropina (GnRH), o hormônio liberador de tireotropina (TRH), o hormônio liberador da prolactina (PRH), o hormônio inibidor da prolactina (PIH) ou dopamina, e o hormônio liberador da corticotropina (CRH).

Anatomofisiologia da glândula hipófise

A parte anterior da hipófise é denominada adeno-hipófise e produz e secreta na circulação sistêmica hormônios trópicos essenciais para a regulação da função endócrina do nosso corpo. No entanto, a secreção destes hormônios na corrente sanguínea é dependente da estimulação ou inibição de neurônios secretores do hipotálamo. Os hormônios secretados pela adeno-hipófise são o hormônio do crescimento (GH), o hormônio estimulante da tireoide (TSH), o hormônio folículo estimulante (FSH), o hormônio luteinizante (LH), a prolactina (PRL), o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e o hormônio melanócito-estimulante (MSH).

O hormônio do crescimento (GH) está associado com crescimento e diferenciação celular, é o hormônio em quantidade elevada na adeno-hipófise, sendo sua liberação feita de forma pulsátil, em maior proporção durante o sono noturno profundo. Então, quando ocorre secreção do hormônio liberador do hormônio do crescimento pelo hipotálamo, este é transportado até a eminência mediana e depois segue até a adeno-hipófise que ao ser estimulada secreta o GH na corrente sanguínea que segue até as células-alvo. No entanto, quando o hipotálamo secreta o hormônio inibidor do hormônio do crescimento, a secreção do GH pela adeno-hipófise cessa. Durante a infância, os níveis circulantes do GH são maiores e atingem um pico mais alto na puberdade e decaem durante o envelhecimento. O efeito primordial do GH consiste na regulação do crescimento e do estímulo da lipólise, o transporte dos aminoácidos nas células e a síntese das proteínas. Além destes efeitos, o GH estimula a produção e secreção de pequenos hormônios proteicos, como os fatores de crescimento semelhante à insulina (IGFs) que são responsáveis por estimular a síntese de proteínas, manter a massa muscular e óssea e promover a cicatrização e o reparo tecidual.

O hormônio estimulante da tireoide (TSH) atua na glândula tireoide estimulando a síntese e secreção dos hormônios tireóideos, que estão relacionados com a manutenção da homeostasia e regulação do consumo de energia. Assim, o hormônio liberador de tireotropina é secretado pelo hipotálamo, sendo transportado até a adeno-hipófise estimulando a liberação do TSH na circulação sistêmica. A secreção do hormônio liberador de tireotropina é regulada pelos níveis dos hormônios tireóideos presentes no sangue, por meio de um mecanismo denominado retroalimentação negativa.

Os hormônios folículo-estimulante (FSH) e luteinizante (LH) têm sua ação no sistema reprodutor feminino e masculino. Neste caso, o hipotálamo secreta o hormônio liberador de gonadotropina que é transportado até a adeno-hipófise estimulando a secreção do FSH e LH, os quais atuam nos ovários e nos testículos. Nas mulheres, o FSH proporciona o desenvolvimento dos folículos ovarianos (ovogênese) e o LH estimula a ovulação e a formação do corpo lúteo no ovário. Nos homens, o FSH estimula a espematogênese e o LH estimula a secreção do hormônio testosterona. Contudo, a secreção do GnRH, FSH e LH através do sistema de retroalimentação negativa regula os picos de liberação destes hormônios por meio da quantidade de estrógeno e testosterona no sangue.

A prolactina é o hormônio que atua nas glândulas mamárias estimulando a produção de leite. A liberação deste hormônio é estimulada durante a gestação, pois os níveis sanguíneos de estrógeno causam a estimulação do hipotálamo, o qual secreta o hormônio liberador de prolactina, assim este é transportado até a adeno-hipófise promovendo a secreção de prolactina na corrente sanguínea. No entanto, as mulheres ficam a maior parte do ciclo menstrual secretando o hormônio inibidor de prolactina sintetizado no hipotálamo, evitando assim a liberação de prolactina. Mas, em um curto intervalo do ciclo menstrual, um pouco antes da menstruação começar, os níveis do hormônio inibidor de prolactina diminuem na corrente sanguínea e, com isso, ocorre um pouco da secreção de prolactina, mas não o suficiente para promover a produção de leite. Muito pouco se conhece sobre a atuação deste hormônio nos homens.

O hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) estimula a produção e a liberação de hormônios denominados glicocorticoides localizados no córtex das glândulas suprarrenais. Neste caso, o hipotálamo libera o hormônio liberador de corticotropina que estimula a secreção de ACTH. Contudo, existem outras situações que causam a liberação de ACTH, como quando ocorre uma diminuição de glicose no sangue ou algum trauma físico e, ainda, quando acontece a liberação de interleucina-1 (produzida pelos macrófagos). No entanto, os níveis sanguíneos dos glicocorticoides regulam a secreção do hormônio liberador de corticotropina e do ACTH.

Na adeno-hipófise encontram-se neurônios que produzem o hormônio melanócito-estimulante que tem a função de atuar nas células da pele causando seu escurecimento. Porém, em humanos, existe muito pouco deste hormônio na circulação sanguínea, mas acredita-se que este hormônio tenha ação na atividade encefálica dos humanos.

A neuro-hipófise compõe a parte posterior da glândula hipófise e tem a função de armazenar e secretar dois hormônios produzidos no hipotálamo, a ocitocina e o hormônio antidiurético (ADH). O hipotálamo produz os hormônios e os armazena dentro de vesículas que ficam no interior dos corpos dos neurônios, assim essas vesículas são transportadas através dos axônios até a neuro-hipófise.

A ocitocina é um hormônio que ao ser secretado tem função de contrair o útero na hora do parto e ejetar o leite das glândulas mamárias. Alguns estudos apontaram que o efeito da ocitocina nos homens acontece logo após o nascimento do bebê, promovendo o comportamento paterno. Nas mulheres, a ocitocina é liberada durante o parto e estimula a contração do músculo liso do útero e após o parto; com a sucção do bebê, o estímulo nas mamas inicia para expelir o leite.

O hormônio antidiurético tem sua atuação nos rins, onde aumenta a reabsorção de água pelos capilares peritubulares, levando a uma urina mais concentrada. Assim, quando não há secreção de ADH, a produção de urina aumenta muito de 2 litros por dia para até 20 litros. No entanto, o ADH não atua somente nos rins, mas também evita a perda de água pelo suor, pois atua nas glândulas sudoríferas e ainda causa a constrição das arteríolas aumentando a pressão arterial.

Anatomofisiologia da glândula pineal

A glândula pineal tem um tamanho pequeno e é comparada ao tamanho de uma ervilha; ela fica localizada no encéfalo, na região posterior do diencéfalo, aproximadamente no teto do terceiro ventrículo. Quando estamos no escuro e durante o sono, inicia um estímulo para a glândula pineal liberar o hormônio melatonina, e assim que somos expostos à luz, menos melatonina é secretada. Por esse motivo, a melatonina é considerada um mensageiro químico que transmite informações sobre o processo claro-escuro para o encéfalo, contribuindo para a determinação do relógio biológico do corpo, fazendo, assim, a manutenção do sono. A melatonina é um hormônio derivado de aminoácidos sintetizado a partir do metabolismo da serotonina, utilizando o triptofano. Contudo, os níveis de melatonina no sangue são mais elevados em crianças e tendem a declinar com o avanço da idade.

A melatonina foi descoberta em 1957, mas quase cinquenta anos depois foram demostradas evidências de que este hormônio é um poderoso antioxidante e ainda alguns estudos sugeriram que ele ajuda a retardar a progressão da doença de Alzheimer.

Siga em Frente...

Anatomofisiologia e funções do pâncreas

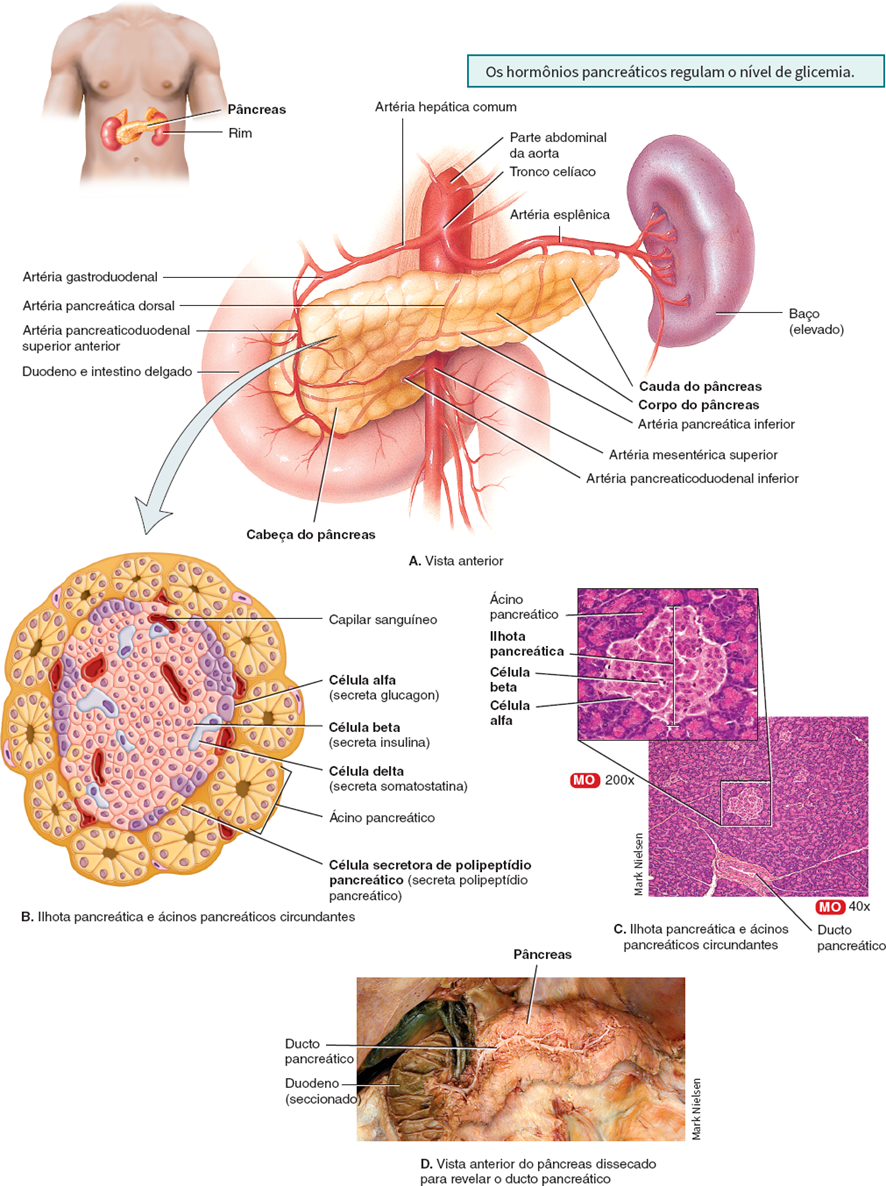

O pâncreas é uma glândula localizada atrás do estômago próximo à curvatura do duodeno (intestino delgado), é dividido em três partes – a cabeça, o corpo e a cauda. É uma glândula com função exócrina que libera o sulco pancreático fundamental para o sistema digestório e função endócrina produzindo e liberando três hormônios que fazem a manutenção da glicose sanguínea.

As células que compõem a parte externa do pâncreas têm função exócrina e as células aglomeradas na parte interna são denominadas ilhotas pancreáticas ou de Langerhans, as quais têm três tipos de células: alfa, beta e delta (Figura 2). A célula alfa constitui uma pequena parcela de células endócrinas, sendo responsável por produzir e secretar o hormônio glucagon, as células betas são a maioria das células endócrinas e têm como papel principal produzir e secretar a insulina e ainda existe uma pequena quantidade de células delta que produzem e secretam somatostatina.

O pâncreas é um órgão extremamente vascularizado e apesar da maior parte da sua massa ser composta por células exócrinas, os vasos sanguíneos circundam a sua porção endócrina a fim de lançar na circulação sanguínea seus hormônios. A irrigação sanguínea do pâncreas é proveniente da artéria esplênica e das artérias pancreaticoduodenais superior e inferior. Já a drenagem venosa ocorre para a veia porta-hepática levando os hormônios do pâncreas para o fígado, ocasionando o metabolismo hepático e, por fim, distribuição dos hormônios pela circulação sistêmica do corpo.

Anatomia e fisiologia das glândulas sexuais

As gônadas são glândulas sexuais secretoras de hormônios e fazem parte de dois sistemas reprodutores feminino e masculino.

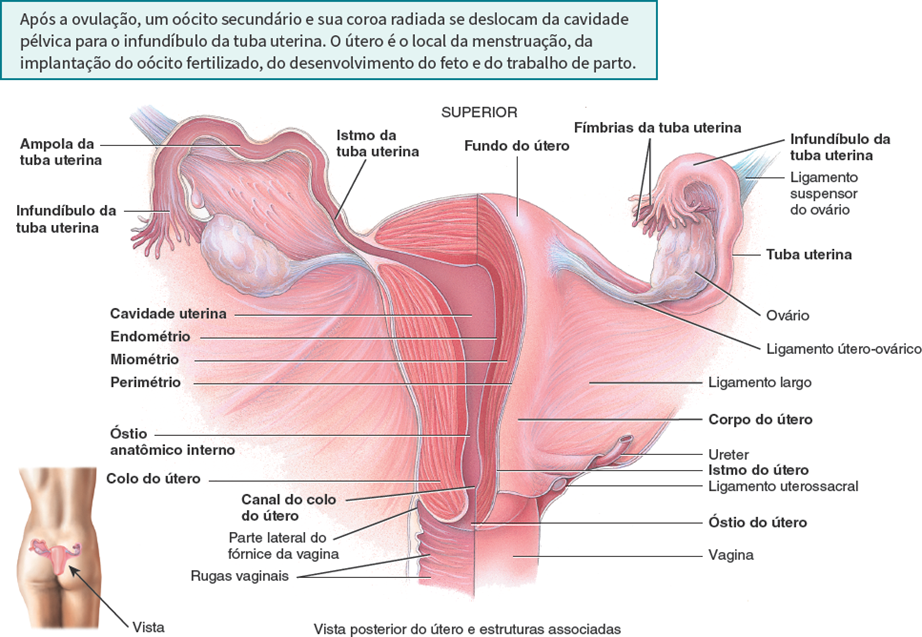

A regulação endócrina do sistema reprodutor feminino acontece pela via hipotálamo-hipófise-ovário. Assim, o órgão reprodutor principal deste sistema consiste nos ovários, onde durante o ciclo ovariano ocorre produção e liberação de estrógeno e progesterona. Os ovários são constituídos de um córtex externo que tem folículos de tamanhos variados e uma medula interna com tecido conjuntivo vascular. No período de desenvolvimento do folículo, as células epiteliais que ficam envolta do ovócito primário se diferenciam em células da granulosa, e a outra parte de células do estroma se transforma em células da teca. Os folículos já maduros são maiores e contêm em seu interior um líquido albuminoso e apresentam uma camada fibrovascular ligada externamente ao estroma do ovário; internamente as células da granulosa ficam ancoradas na zona pelúcida (envolve o ovócito). A zona pelúcida forma a coroa radiada do ovócito, assim, no momento da ovulação, o folículo se funde à membrana do ovário e a zona pelúcida se solta da granulosa e é expelida junto com o ovócito. Estes folículos já iniciam sua formação antes do nascimento do bebê, e durante a puberdade inicia seu desenvolvimento e sua maturação durante a vida reprodutiva da mulher, até a fase reprodutiva cessar.

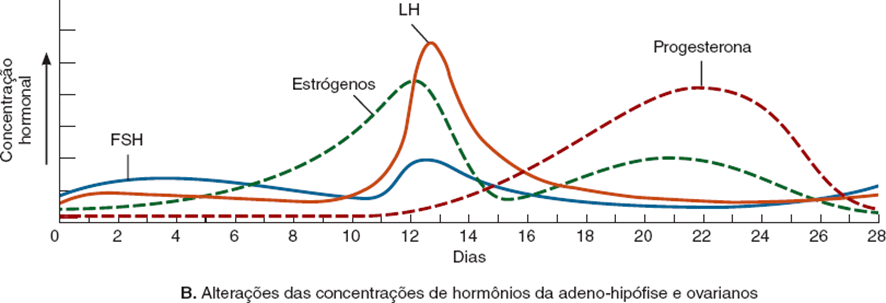

A regulação da produção e liberação dos hormônios do ovário é dependente da via hipotálamo-hipófise. Portanto, o hipotálamo libera o hormônio liberador de gonadotropina (GnRH) que é transportado até a adeno-hipófise estimulando a secreção do hormônio folículo-estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH), estes são transportados até os ovários e atuam no ciclo ovariano onde ocorre a secreção de outros hormônios como o estrógeno, progesterona, inibina e relaxina. O FSH tem a função de estimular o crescimento folicular e com isso estes folículos em desenvolvimento produzem e secretam o estrógeno, logo, para que os folículos se desenvolvam, começa a ação do LH, que auxilia no amadurecimento destes folículos, na secreção de estrógeno e promove a ovulação, ficando ainda ativo após a ovulação para a formação do corpo lúteo que secreta progesterona, inibina e relaxina. O estrógeno secretado pelos folículos é responsável por estimular o desenvolvimento e manutenção das estruturas da genital feminina e das mamas. A progesterona que é liberada pelo corpo lúteo tem papel fundamental na preparação do útero (endométrio) para a implantação do óvulo fecundado. Além disso, o corpo lúteo produz uma pequena quantidade de relaxina durante o ciclo ovariano para evitar contrações uterinas enquanto acontece o processo de implantação do óvulo fecundado. E, por fim, a inibina tem a função de inibir o FSH e o LH, sendo liberada pelos folículos em crescimento e pelo corpo lúteo após a ovulação.

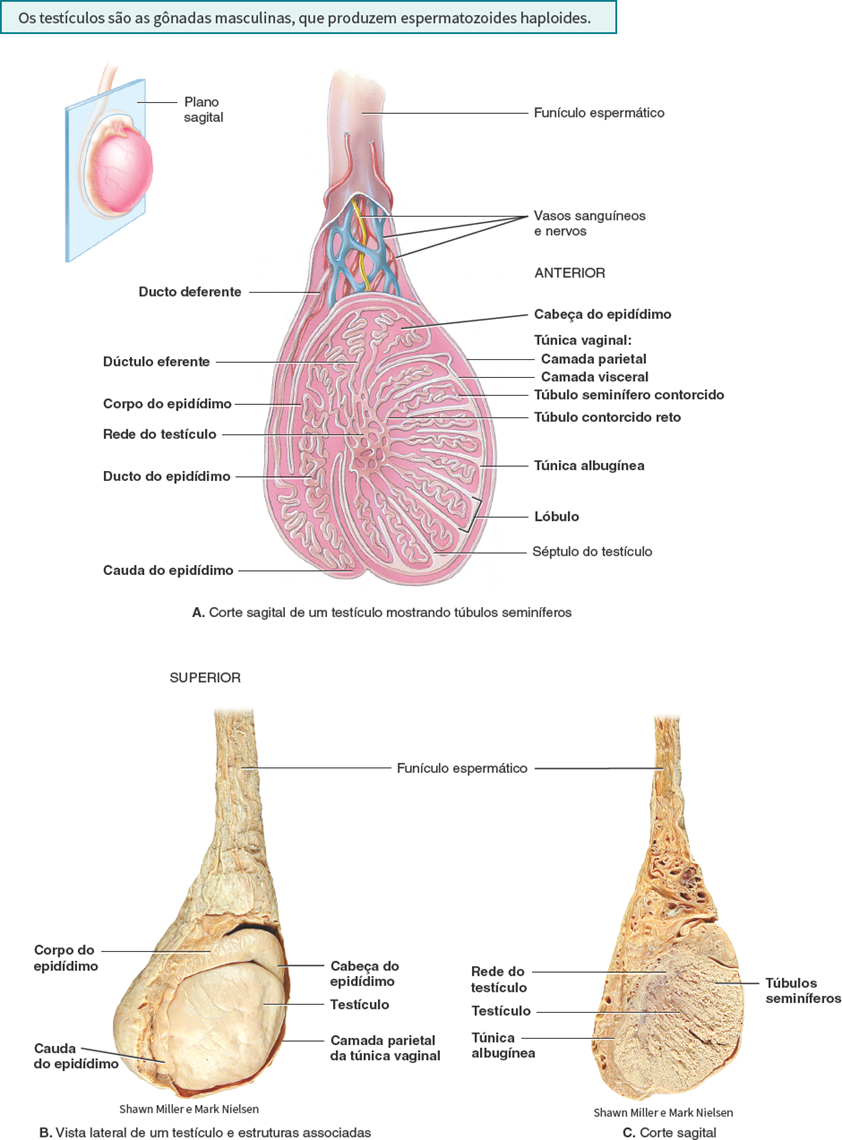

Os testículos constituem o órgão principal do sistema reprodutor masculino e sua regulação envolve a via hipotálamo-hipófise-testículos. Os testículos são formados por vários lóbulos que têm os túbulos seminíferos que são fixados pelo tecido conjuntivo frouxo, no interior dos túbulos seminíferos, encontram-se células espermatogênicas que formam os espermatozoides, que ficam dispostos no lúmen do túbulo seminífero. Entre os túbulos seminíferos encontram-se as células de Leydig, que têm a função de secretar a testosterona, um andrógeno fundamental para as características masculinas e promover a libido nos homens. Nas paredes dos túbulos seminíferos observam-se as células de Sertoli, as quais dividem os túbulos seminíferos em compartimentos para o desenvolvimento dos espermatozoides, nutrindo e protegendo estes espermatozoides; se houver células em degeneração, elas são fagocitadas pelas células de Sertoli, as quais ainda secretam inibina. No início da puberdade do homem, o hipotálamo libera GnRH que estimula a adeno-hipófise a secretar o LH que atua nas células de Leydig estimulando a produção e a secreção de testosterona, então, a testosterona junto com o FSH secretado pela adeno-hipófise, atua nas células de Sertoli promovendo a espermatogênese (síntese de espermatozoide); estas células ainda liberam inibina que atua inibindo a secreção de FSH, este processo ocorre para manter o nível de produção de espermatozoide dentro da faixa normal.

Regulação hormonal e equilíbrio homeostático

A liberação da maioria dos hormônios ocorre em salvas curtas, com pouca ou nenhuma secreção entre elas. Quando uma glândula endócrina é estimulada, ela libera seu hormônio em salvas mais frequentes, aumentando a concentração do hormônio no sangue. Na ausência de estímulo, o nível sanguíneo do hormônio diminui. A regulação da secreção normalmente evita a produção excessiva ou insuficiente de qualquer hormônio para ajudar a manter a homeostasia.

A secreção de hormônios é controlada por sinais do sistema nervoso, alterações químicas no sangue e outros hormônios. Por exemplo, impulsos nervosos para a medula da glândula suprarrenal regulam a liberação de epinefrina; o nível sanguíneo de Ca2+ regula a secreção do paratormônio; e o hormônio adrenocorticotrófico da adeno-hipófise estimula a liberação de cortisol pelo córtex da suprarrenal. A maioria dos sistemas reguladores hormonais opera por meio de retroalimentação negativa, mas alguns utilizam retroalimentação positiva. Por exemplo, durante o parto, a ocitocina estimula as contrações do útero, que, por sua vez, estimulam a liberação de mais ocitocina, constituindo um efeito de retroalimentação positiva.

Agora, após entendermos as funções gerais dos hormônios no sistema endócrino, vamos estudar as diversas glândulas endócrinas e os hormônios que elas liberam.

Vamos Exercitar?

A compreensão detalhada da anatomia e fisiologia das glândulas endócrinas apresentada nesta aula é essencial para uma abordagem abrangente na prática profissional e acadêmica. Ao enfocar as principais glândulas endócrinas foi possível desvendar os mecanismos que regem o sistema endócrino.

O estudo das funções específicas dessas glândulas mestras proporciona uma base sólida para compreender como contribuem para a regulação hormonal e o equilíbrio homeostático. Aprofundar-se na anatomia e fisiologia das glândulas sexuais, como testículos e ovários, é crucial para compreender os processos reprodutivos e hormonais essenciais.

Diante da complexidade das interações hormonais, a reflexão proposta sobre como desequilíbrios em uma glândula endócrina específica podem impactar o sistema como um todo é instigante. Isso sugere uma análise mais profunda sobre as cascatas hormonais e os feedbacks que ocorrem no organismo, destacando a importância de uma abordagem integrada na avaliação e no tratamento de disfunções endócrinas.

Somos, então, desafiados a refletir sobre a aplicação prática desse conhecimento. Como profissionais da saúde, entender como as disfunções em uma glândula específica reverberam no sistema é fundamental. Isso orienta a identificação precoce de desequilíbrios hormonais e permite a formulação de estratégias terapêuticas mais direcionadas.

Que esta aula seja uma inspiração para aprofundar o entendimento das glândulas endócrinas, promovendo uma integração eficaz entre teoria e prática. O conhecimento adquirido não apenas fortalece a base acadêmica, mas também amplia a capacidade de oferecer cuidados de saúde abrangentes e informados. Bons estudos!

Saiba Mais

Aprofunde mais seus conhecimentos, realizando uma leitura para aquisição de novos conteúdos relacionados ao tema da aula. Leia os tópicos Hipotálamo e hipófise e Glândulas suprarrenais (adrenais) do livro Princípios de Anatomia e Fisiologia, dos autores Tortora e Derrickson (2023).

Referências Bibliográficas

SANTOS, N. C. M. Anatomia e fisiologia humana. São Paulo: Editora Érica, Grupo Saraiva, 2014.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023.

VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia humana. Barueri: Editora Manole, 2003.

Aula 3

Sistema Reprodutor

Sistema reprodutor

Olá, estudante! Nesta aula, exploraremos o sistema reprodutor. Analisaremos a anatomia dos órgãos reprodutores, sobre detalhes essenciais para compreender sua estrutura e função. Abordaremos o ciclo menstrual e a fertilização, visando conhecer os processos fundamentais da reprodução. Além disso, investigaremos os hormônios e o controle intricado do sistema reprodutor humano. Esses conteúdos são fundamentais para sua prática profissional, oferecendo uma compreensão profunda dos mecanismos reprodutivos. Esteja preparado para uma jornada de conhecimento aplicado! Vamos lá!

Ponto de Partida

Nesta aula, nos dedicaremos ao estudo do sistema reprodutor humano, desvendando suas complexidades e funcionalidades. Os tópicos abordados incluem a anatomia detalhada dos órgãos reprodutores, o ciclo menstrual e a fertilização, além do papel crucial dos hormônios no controle desse sistema.

Iniciaremos a exploração com uma análise cuidadosa da anatomia dos órgãos reprodutores, compreendendo suas estruturas e funções específicas nos sistemas masculino e feminino.

Em seguida, mergulharemos no ciclo menstrual, um processo intricado que permeia a vida reprodutiva feminina. Exploraremos os eventos cíclicos, desde a menstruação até a ovulação, e sua relação vital com a fertilização.

Além disso, daremos destaque aos hormônios que desempenham papel essencial no controle do sistema reprodutor. Analisaremos como a regulação hormonal influencia as diferentes fases do ciclo menstrual, bem como sua relevância na manutenção da gravidez e no desenvolvimento fetal.

Ao problematizar, questionamos: Como as variações hormonais ao longo do ciclo menstrual impactam não apenas a reprodução, mas também o bem-estar geral da mulher? E, como profissionais da saúde, de que maneira podemos intervir em casos de desequilíbrios hormonais no sistema reprodutor?

Que esta aula proporcione a você uma compreensão aprofundada do intrincado sistema reprodutor humano, capacitando-o não apenas como estudante, mas como profissional engajado na promoção da saúde reprodutiva. Bons estudos!

Vamos Começar!

Anatomia dos órgãos reprodutores

Os sistemas genitais masculino e feminino trabalham juntos na reprodução e no suporte ao desenvolvimento dos embriões e dos fetos. Na reprodução sexual humana, os espermatozoides haploides dos testículos dos homens fertilizam os oócitos secundários haploides dos ovários das mulheres, formando um zigoto diploide com material genético de ambos os genitores. Homens e mulheres têm órgãos genitais distintos que produzem, transportam e nutrem as células sexuais haploides, facilitando a fertilização e, no caso das mulheres, suportando o crescimento do embrião e do feto.

Os órgãos genitais masculinos e femininos desempenham várias funções específicas. As gônadas, como os testículos nos homens e os ovários nas mulheres, produzem gametas e hormônios sexuais. Ductos transportam e armazenam os gametas, enquanto glândulas acessórias produzem substâncias que protegem e viabilizam os movimentos dos gametas. Estruturas como o pênis e o útero auxiliam no transporte dos gametas e no suporte ao crescimento do embrião e do feto.

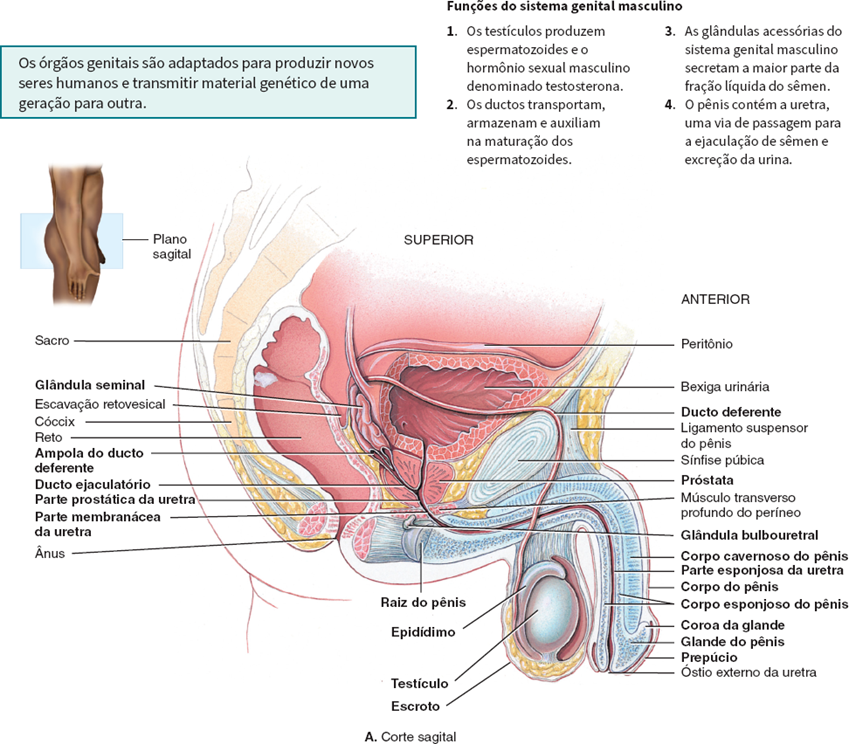

Sistema genital masculino

No sistema genital masculino, os testículos produzem espermatozoides e hormônios, enquanto os ductos transportam e armazenam os espermatozoides. Glândulas acessórias produzem parte do sêmen, que contém os espermatozoides, e estruturas de suporte como o escroto e o pênis desempenham funções específicas. A urologia é responsável pelo estudo e tratamento do sistema urinário e de distúrbios masculinos, incluindo infertilidade e disfunção sexual, que são tratados pela andrologia.

O escroto, que contém os testículos, é composto por pele e tecido subcutâneo, com músculos que regulam a temperatura dos testículos. Os testículos, localizados no escroto, são glândulas ovais que produzem espermatozoides e hormônios. As células de Leydig, encontradas nos espaços entre os túbulos seminíferos dos testículos, secretam testosterona, principal hormônio masculino que promove características sexuais e libido. A espermatogênese, processo de produção de espermatozoides nos túbulos seminíferos, é regulada por hormônios hipotalâmicos e hipofisários.

A secreção de testosterona é controlada por retroalimentação negativa envolvendo hormônios hipotalâmicos e hipofisários. O hormônio liberador de gonadotropinas (GnRH) estimula a secreção de LH e FSH, que, por sua vez, estimulam a produção de testosterona pelas células de Leydig. A testosterona, além de suprimir a secreção de LH e GnRH, é convertida em di-hidrotestosterona (DHT) em algumas células-alvo, promovendo efeitos masculinizantes.

Ductos do sistema genital masculino

Os ductos dos testículos impulsionam os espermatozoides e o líquido seminal através dos túbulos seminíferos contorcidos, passando pelos túbulos seminíferos retos até a rede do testículo. Da rede, os espermatozoides movem-se para os dúctulos eferentes em direção ao epidídimo, fluindo através do ducto epididimário.

O epidídimo, uma estrutura curvada de 4 cm, é composto principalmente pelo ducto epididimário espiralado. Este órgão facilita a maturação dos espermatozoides, conferindo-lhes motilidade e capacidade de fertilização. Além disso, o epidídimo armazena os espermatozoides, que permanecem viáveis por alguns meses.

O ducto deferente, com cerca de 45 cm de comprimento, surge da cauda do epidídimo e transporta os espermatozoides para a uretra através de contrações peristálticas. O funículo espermático, uma estrutura acessória, inclui o ducto deferente, artéria testicular, veias do plexo pampiniforme, nervos autônomos e músculo cremaster.

Os ductos ejaculatórios, formados pela união do ducto excretor da glândula seminal com a ampola do ducto deferente, têm aproximadamente 2 cm de comprimento. Eles conduzem o sêmen para a uretra, onde é liberado durante a ejaculação.

A uretra masculina, com cerca de 20 cm de comprimento, serve como canal terminal para os sistemas genital e urinário. É subdividida em três partes: prostática, membranácea e esponjosa.

Glândulas acessórias

As glândulas seminais, localizadas posteriormente à base da bexiga, secretam líquido seminal alcalino que neutraliza a acidez da uretra e do sistema genital feminino. Este líquido contém frutose, prostaglandinas e proteínas coagulantes.

A próstata, uma glândula em forma de rosca, produz líquido prostático que contém ácido cítrico, enzimas proteolíticas e seminalplasmina, contribuindo para a motilidade e viabilidade dos espermatozoides.

As glândulas bulbouretrais, localizadas nos músculos transversos profundos do períneo, secretam líquido alcalino que protege os espermatozoides na uretra.

Sêmen

O sêmen é a mistura de espermatozoides e líquido seminal proveniente dos túbulos seminíferos, glândulas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais. Sua ejaculação típica é de 2,5 a 5 ml, contendo 50 a 150 milhões de espermatozoides por ml. O pH alcalino do sêmen ajuda a neutralizar a acidez, proporcionando transporte, nutrientes e proteção aos espermatozoides.

O pênis, contendo corpo, glande e raiz, é responsável pela ejaculação de sêmen e eliminação de urina. As fibras parassimpáticas causam a ereção, promovendo o aumento do fluxo sanguíneo e o relaxamento dos músculos lisos no tecido erétil. A relação heterossexual envolve a inserção do pênis ereto na vagina, sendo estimulada por diversos fatores, incluindo impulsos mecânicos, visuais, sonoros, olfativos e pensamentos eróticos.

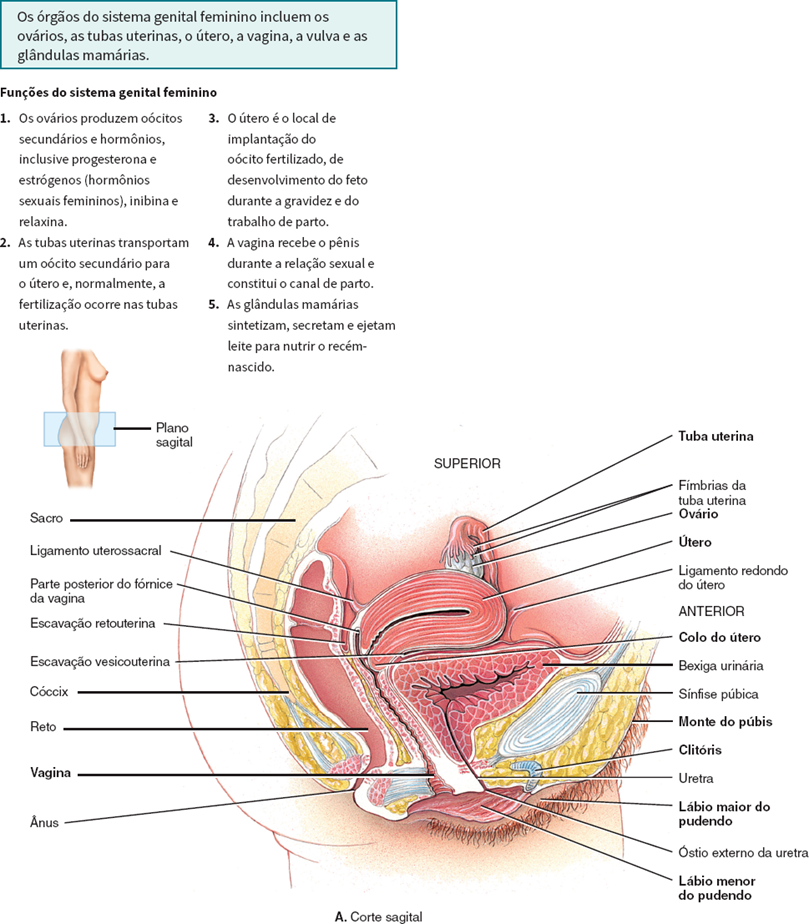

Sistema genital feminino

Os componentes do sistema genital feminino compreendem os ovários (gônadas femininas), as tubas uterinas, o útero, a vagina e os órgãos externos conhecidos como vulva. As glândulas mamárias são consideradas parte do sistema genital feminino. A ginecologia é a especialidade médica que se dedica ao diagnóstico e tratamento de doenças do sistema genital feminino.

Ovários

Os ovários, gônadas femininas, são glândulas emparelhadas, semelhantes a amêndoas em tamanho e formato, homólogos aos testículos em origem embrionária. Os ovários desempenham o papel de produzir gametas (oócitos secundários) e hormônios, incluindo progesterona, estrógenos, inibina e relaxina. Ligamentos como o ligamento largo do útero e ligamentos útero-ováricos mantêm os ovários em posição. Cada ovário contém um hilo, por onde passam vasos sanguíneos e nervos.

Histologia do ovário

Cada ovário é constituído por diferentes partes:

- Mesotélio ovariano: epitélio simples que reveste a superfície do ovário.

- Túnica albugínea: cápsula de tecido conjuntivo denso abaixo do mesotélio.

- Córtex ovariano: região abaixo da túnica albugínea, contendo folículos ovarianos, células estromais e fibras de colágeno.

- Medula ovariana: camada mais interna, composta por tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos.

- Folículos ovarianos: presentes no córtex, consistem em oócitos e células circundantes que nutrem o oócito e secretam estrógenos (Tortora; Derrickson, 2023).

Oogênese e desenvolvimento folicular

A formação de gametas nos ovários, chamada oogênese, inicia-se antes do nascimento nas mulheres. As oogônias, células diploides, diferenciam-se em oócitos primários, sendo que muitos degeneram por atresia. Durante a puberdade, gonadotropinas estimulam o desenvolvimento de folículos ovarianos primordiais, culminando na maturação de um folículo ovariano secundário, pronto para ovulação.

Tubas uterinas

As mulheres possuem duas tubas uterinas, que se estendem lateralmente a partir do útero. Estas tubas facilitam a passagem de espermatozoides em direção aos oócitos e transportam oócitos fertilizados dos ovários para o útero. A mucosa das tubas uterinas possui células ciliadas e não ciliadas para o transporte do oócito. Após a ovulação, as correntes criadas pelas fímbrias movem o oócito da cavidade peritoneal para a tuba uterina.

Útero

O útero faz parte da trajetória dos espermatozoides em direção às tubas uterinas. Além disso, é o local de implantação do oócito fertilizado, desenvolvimento fetal durante a gravidez e trabalho de parto. Caso não ocorra a implantação do zigoto, o útero é responsável pelo fluxo menstrual.

A anatomia do útero é notável, localizado entre a bexiga urinária e o reto, assemelhando-se a uma pera invertida. Suas dimensões, variando conforme experiências reprodutivas, mostram cerca de 7,5 cm de comprimento, 5 cm de largura e 2,5 cm de espessura em mulheres não grávidas. Durante a gravidez, o útero expande-se, enquanto, após a menopausa, pode atrofiar devido aos baixos níveis hormonais.

As subdivisões anatômicas do útero incluem o fundo (parte superior), o corpo (porção central afunilada) e o colo (porção inferior que se abre para a vagina). Entre o corpo e o colo, há o istmo, uma região estreita de aproximadamente 1 cm de comprimento. Internamente, o corpo do útero compreende a cavidade uterina, enquanto o colo do útero abriga o canal do colo do útero, conectando-se à vagina.

A posição normal do útero é caracterizada pela anteflexão, onde o corpo se projeta anterior e superiormente sobre a bexiga urinária. Ligamentos, como os ligamentos largos, uterossacrais, transversos do colo e redondos, mantêm a posição uterina, embora permitam certo grau de movimento.

No aspecto histológico, o útero exibe três camadas: perimétrio (serosa), miométrio (muscular) e endométrio (mucosa). As artérias uterinas, ramificando-se em artérias arqueadas, garantem a irrigação adequada. Durante o ciclo menstrual, o endométrio passa por alterações, com a camada funcional descamando durante a menstruação, enquanto a camada basal é permanente.

O muco cervical, produzido pelas células secretoras da mucosa do colo do útero, desempenha um papel vital na reprodução. Variando em viscosidade e pH ao longo do ciclo menstrual, esse muco facilita a sobrevivência e a movimentação dos espermatozoides, além de participar no processo de capacitação.

A vagina, um canal fibromuscular tubular de 10 cm de comprimento, conecta-se ao colo do útero. Sua mucosa, contínua com a mucosa uterina, exibe características histológicas como epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado e dobras transversais. A camada muscular permite a distensão durante atividades sexuais e parto, enquanto a adventícia ancora a vagina aos órgãos adjacentes.

O hímen, uma delicada prega de mucosa vascularizada, parcialmente obstrui o óstio da vagina. A vulva, ou pudendo feminino, compreende diversas estruturas, incluindo o monte do púbis, os lábios maiores e menores, o clitóris, o vestíbulo da vagina e o bulbo do vestíbulo. O períneo, área em formato de diamante entre as coxas e nádegas, abriga os órgãos genitais externos e o ânus. Essa região é delimitada pela sínfise púbica, túberes isquiáticos e cóccix.

Ciclo menstrual e fertilização

O ciclo reprodutivo feminino é um intricado processo que ocorre ao longo da vida fértil das mulheres, envolvendo alterações cíclicas nos ovários e no útero. Este ciclo, com duração aproximada de um mês, engloba a oogênese e a preparação do útero para a possível fertilização do oócito. O controle desses eventos é exercido por hormônios liberados pelo hipotálamo, adeno-hipófise e ovários.

O ciclo ovariano compreende diversos eventos nos ovários que ocorrem durante e após a maturação de um oócito. Simultaneamente, o ciclo uterino, também conhecido como ciclo menstrual, consiste em alterações sequenciais no endométrio do útero, preparando-o para a implantação e para o desenvolvimento do oócito fertilizado. Em situações em que a fertilização não ocorre, os níveis hormonais ovarianos diminuem, desencadeando a descamação da camada funcional do endométrio.

O termo abrangente "ciclo reprodutor feminino" inclui os ciclos ovarianos e uterinos, juntamente com as alterações hormonais que os regulam. Além disso, engloba as mudanças cíclicas correlatas nas mamas e no colo do útero, formando um sistema integrado que sustenta a reprodução feminina ao longo do período fértil da vida.

Fases do ciclo reprodutor feminino

- Fase menstrual: a fase menstrual, que dura aproximadamente cinco dias, marca o início do ciclo reprodutivo feminino. Este período é caracterizado pela descamação da camada funcional do endométrio, resultando no fluxo menstrual composto por sangue, líquido tecidual, muco e células epiteliais. O primeiro dia da menstruação é considerado o dia um do ciclo.

- Eventos nos ovários: sob a influência do FSH, folículos ovarianos primordiais passam por estágios de desenvolvimento, tornando-se primários e, posteriormente, secundários. O crescimento pode se estender por vários meses.

- Eventos no útero: a redução dos níveis de progesterona e estrógenos estimula a liberação de prostaglandinas, causando a constrição dos ramos helicinos uterinos. Isso leva à descamação das camadas funcional e compacta do endométrio, resultando no fluxo menstrual.

- Fase pré-ovulatória: esta fase, que ocorre dos dias 6 a 13 em um ciclo de 28 dias, é o período entre o final da menstruação e a ovulação.

- Eventos nos ovários: folículos ovarianos secundários começam a secretar estrógenos e inibina. Por volta do sexto dia, um folículo dominante emerge, inibindo o crescimento de outros folículos.

- Eventos no útero: estrógenos estimulam o reparo do endométrio, resultando na proliferação das células da camada basal e no desenvolvimento das camadas funcional e compacta.

- Ovulação: a ovulação ocorre geralmente no 14º dia de um ciclo de 28 dias, envolvendo a ruptura do folículo ovariano maduro e a liberação do oócito secundário.

- Eventos nos ovários: o folículo ovariano dominante se torna o folículo ovariano maduro, liberando o oócito secundário.

- Eventos no útero: elevados níveis de estrógenos estimulam a liberação frequente de GnRH, LH e FSH, desencadeando a ovulação.

- Fase pós-ovulatória: esta fase, que ocorre do dia 15 ao 28 em um ciclo de 28 dias, é o período entre a ovulação e o início da menstruação seguinte.

- Eventos em um ovário: após a ovulação, o folículo ovariano colapsa e forma o corpo lúteo, que secreta progesterona, estrógenos, relaxina e inibina.

- Eventos no útero: progesterona e estrógenos promovem o crescimento e o espessamento do endométrio, preparando-o para a possível chegada de um oócito fertilizado.

Siga em Frente...

Hormônios e controle do sistema reprodutor humano

O sistema hormonal desempenha um papel crucial na regulação dos ciclos ovariano e uterino, coordenando eventos fundamentais para a reprodução feminina. O hormônio liberador de gonadotropina (GnRH), secretado pelo hipotálamo, desencadeia uma cascata hormonal que envolve a adeno-hipófise, os ovários e o útero. Neste caso, veja a sequência de eventos fisiológicos ao qual os hormônios sexuais desempenham no organismo feminino.

- GnRH e Estimulação da adeno-hipófise:

- O GnRH estimula a liberação de hormônio folículo-estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH) pela adeno-hipófise.

- O FSH inicia o crescimento folicular nos ovários, enquanto o LH promove o desenvolvimento adicional dos folículos ovarianos. - Papel do LH e FSH nos ovários:

LH estimula a teca do folículo a produzir androgênios.

FSH e LH estimulam folículos a secretar estrógenos.

Estrógenos são essenciais para o desenvolvimento e manutenção de estruturas reprodutoras femininas, características sexuais secundárias e mamas. - Estrógenos e suas funções:

- Promovem o desenvolvimento e manutenção de estruturas femininas e características sexuais secundárias.

- Aumentam o anabolismo proteico e contribuem para a formação de ossos fortes.

- Reduzem os níveis de colesterol no sangue.

- Estimulam a proliferação da camada basal do endométrio após a menstruação. - Funções da progesterona:

- Secretada pelo corpo lúteo, trabalha em conjunto com os estrógenos.

- Prepara e mantém o endométrio para a implantação do oócito fertilizado.

- Contribui para a preparação das glândulas mamárias para a secreção de leite.

- Inibe a secreção de GnRH e LH em níveis elevados. - Relaxina e inibina:

- Relaxina, produzida pelo corpo lúteo, relaxa o útero inibindo contrações do miométrio.

- Durante a gravidez, a placenta aumenta a produção de relaxina.

- Inibina, secretada pelos folículos e corpo lúteo, inibe a secreção de FSH e, em menor grau, de LH.

O equilíbrio delicado desses hormônios garante a coordenação precisa dos eventos nos ovários e no útero, preparando o corpo para a fertilização e a gravidez. A regulação fina do sistema hormonal é essencial para o funcionamento saudável do ciclo reprodutor feminino.

Hormônios responsáveis:

- Fase proliferativa: estrógenos.

- Ovulação: estrógenos (feedback positivo), GnRH, LH.

- Crescimento do corpo lúteo: LH.

- Pico de LH no meio do ciclo: estrógenos (feedback positivo).

As fases do ciclo reprodutor feminino são essenciais para a preparação do corpo para a fertilização e, em caso contrário, para a renovação do ciclo. Os hormônios desempenham papéis cruciais na regulação dessas fases, garantindo a sincronização adequada entre os ovários e o útero.

Gravidez

Durante a gravidez, o hormônio Gonadotrofina Coriônica (hCG) é importante nos estágios iniciais da gestação, desempenhando um papel essencial na manutenção do corpo lúteo e na sustentação da gravidez. Produzida pelas células trofoblásticas do embrião, a hCG desencadeia uma série de eventos bioquímicos e fisiológicos que são fundamentais para o desenvolvimento embrionário bem-sucedido.

No contexto da fisiologia reprodutiva, o corpo lúteo, uma estrutura temporária formada após a ovulação, desempenha um papel crucial na produção de progesterona. A progesterona, por sua vez, é essencial para manter o revestimento uterino receptivo e propício à implantação do embrião. Entretanto, a sobrevida funcional do corpo lúteo é limitada, e sem um suporte adicional, sua degeneração ocorreria naturalmente.

A hCG, nesse cenário, surge como um mediador crítico ao prolongar a função do corpo lúteo durante os primeiros estágios da gravidez. A presença da hCG estimula o corpo lúteo a continuar sua produção de progesterona, assegurando assim um ambiente propício para a implantação e para o desenvolvimento inicial do embrião. Este hormônio, compartilhando semelhanças estruturais com a gonadotrofina coriônica humana, desempenha um papel biológico único e específico na gestação.

Além disso, a hCG atua como um indicador preciso de gravidez nos testes clínicos, uma vez que sua presença no sangue ou na urina é uma evidência confiável da concepção. Essa característica torna a hCG uma molécula não apenas vital para a sustentação da gravidez, mas também uma ferramenta valiosa na detecção precoce da gestação.

Em síntese, a Gonadotrofina Coriônica tem papel fundamental na manutenção da gravidez. Sua capacidade única de prolongar a função do corpo lúteo, estimulando a produção contínua de progesterona, destaca seu papel crítico nos estágios iniciais do desenvolvimento embrionário e consolida sua importância tanto no contexto biológico quanto clínico da reprodução humana.

Vamos Exercitar?

Inicialmente, questionamos: Como as variações hormonais ao longo do ciclo menstrual impactam não apenas a reprodução, mas também o bem-estar geral da mulher? E, como profissionais da saúde, de que maneira podemos intervir em casos de desequilíbrios hormonais no sistema reprodutor?

O estudo do sistema reprodutor humano, abordado nesta aula, oferece uma compreensão sobre as complexidades e funcionalidades desse sistema vital. A análise cuidadosa da anatomia dos órgãos reprodutores, tanto masculino quanto feminino, proporciona uma base sólida para compreender suas estruturas específicas e funções essenciais.

Ao adentrar no ciclo menstrual, exploramos os eventos cíclicos, desde a menstruação até a ovulação, entendendo sua relevância na vida reprodutiva feminina. Aprofundar-se nesse processo intricado não apenas enriquece o conhecimento teórico, mas também é crucial para abordagens práticas relacionadas à fertilização e ao controle do sistema reprodutor.

A ênfase nos hormônios que regulam o sistema reprodutor destaca a importância dessas substâncias no controle do ciclo menstrual, na manutenção da gravidez e no desenvolvimento fetal. A compreensão das variações hormonais ao longo do ciclo menstrual levanta questões pertinentes sobre como essas flutuações impactam não apenas a reprodução, mas também o bem-estar geral da mulher.

Com base no que foi apresentado, é importante refletir sobre o papel dos profissionais de saúde diante de desequilíbrios hormonais no sistema reprodutor. Explorar estratégias de intervenção em casos de variações hormonais contribui não apenas para a saúde reprodutiva, mas também para o bem-estar global das mulheres.

Que esta aula seja uma fonte de conhecimento valioso, capacitando você não apenas como aprendiz, mas como futuro profissional comprometido com a promoção da saúde reprodutiva. Bons estudos!

Saiba Mais

Tendo como base as oscilações do ciclo menstrual sobre o organismo feminino, agora aprofunde seus estudos com a leitura sobre a influência do ciclo menstrual no desempenho em exercício físico, em um artigo publicado por Milena Passarin da Cunha e outros autores (2021).

Adicionalmente, aprofunde mais seus conhecimentos, realizando a leitura para aquisição de novos conteúdos relacionados ao tema da aula. Leia o capítulo Sistemas Genitais Feminino e Masculino do livro Princípios de Anatomia e Fisiologia, dos autores Tortora e Derrickson (2023), disponível na sua biblioteca virtual.

Referências Bibliográficas

CUNHA, M. P. da et al. Efeito do ciclo menstrual no desempenho em exercício físico: uma revisão rápida da literatura. RBPFEX-Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 15, n. 96, 194-202, 2021.

SANTOS, N. C. M. Anatomia e fisiologia humana. São Paulo: Editora Érica, Grupo Saraiva, 2014.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023.

VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia humana. Barueri: Editora Manole, 2003.

Aula 4

Sistema Tegumentar

Sistema tegumentar

Estudante, nesta videoaula, abordaremos de forma objetiva o tema do sistema tegumentar. Analisaremos a anatomia da pele, do cabelo e das unhas, focando nas estruturas essenciais. Exploraremos as diversas funções da pele, desde sua função protetora até a regulação térmica. Adentraremos no campo das patologias e dos distúrbios dermatológicos, fornecendo conhecimentos cruciais para identificação e manejo clínico. Esses conceitos são fundamentais, oferecendo uma compreensão precisa do maior órgão do corpo humano. Esteja preparado para uma jornada de conhecimento acadêmico e prático. Não perca a oportunidade. Junte-se a nós nesta exploração!

Ponto de Partida

Nesta aula, exploraremos de maneira detalhada o universo do sistema tegumentar, composto pela pele, pelo cabelo e pelas unhas. Este complexo sistema desempenha funções vitais no organismo humano e é alvo de estudo tanto pela sua anatomia peculiar quanto pelas diversas patologias dermatológicas que podem afetá-lo.

Iniciaremos nossa jornada investigando a anatomia intricada da pele, o maior órgão do corpo humano. Compreenderemos suas camadas, as estruturas e os elementos que a constituem, estabelecendo a base para a compreensão das funções que desempenha.

Abordaremos, em seguida, as diversas funções desempenhadas pela pele, desde a proteção contra agentes externos até a regulação térmica e síntese de vitamina D. Exploraremos como essas funções são interdependentes e essenciais para a homeostase do organismo.

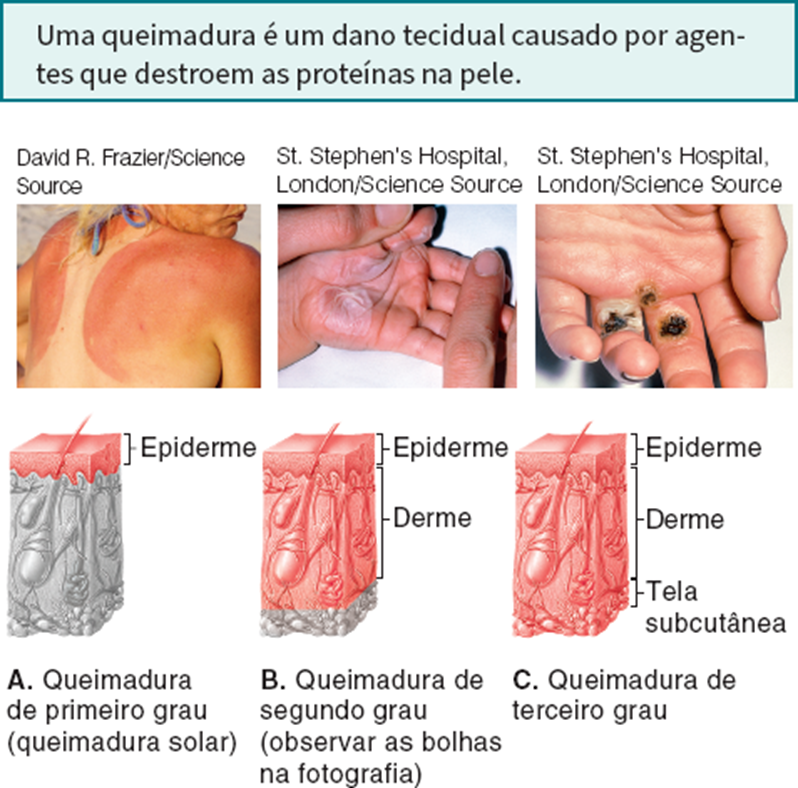

Ao adentrarmos no estudo das patologias e dos distúrbios dermatológicos, mergulharemos em uma análise crítica das condições que podem afetar o sistema tegumentar. Compreenderemos como fatores genéticos, ambientais e imunológicos podem contribuir para o surgimento de condições como dermatites, câncer de pele, queimaduras, acne e outras.

Problematizamos, então: Como as patologias dermatológicas impactam não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional dos indivíduos? E, enquanto futuros profissionais da saúde, como podemos atuar na prevenção e no tratamento dessas condições, promovendo a saúde cutânea?

Que esta aula desperte em você a curiosidade e o comprometimento necessários para explorar profundamente o sistema tegumentar, preparando-o para compreender não apenas suas complexidades, mas também sua relevância prática na atuação profissional. Bons estudos!

Vamos Começar!

Anatomia da pele, do cabelo e das unhas

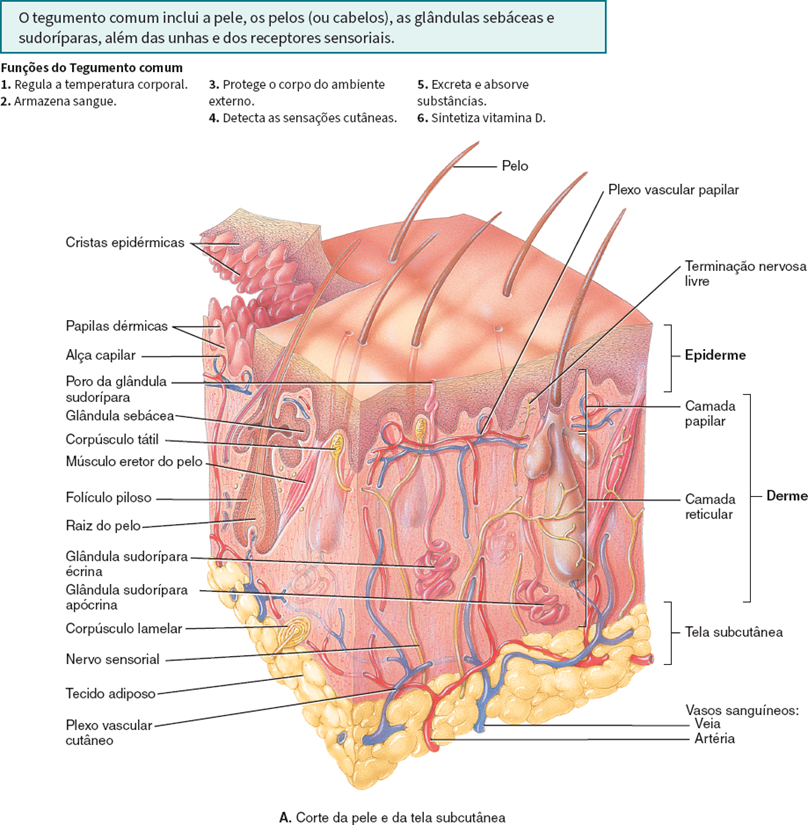

O tegumento comum desempenha um papel crucial na manutenção da homeostasia ao proteger o corpo e regular a temperatura. Além disso, ele proporciona sensações como prazer, dor e responde a diversos estímulos do ambiente externo.

A regulação da temperatura corporal é uma função vital do tegumento comum, que também atua como uma barreira contra infecções, doenças e lesões. Sendo o órgão mais exposto do corpo, a pele é facilmente inspecionada, refletindo emoções e alguns aspectos fisiológicos. Sua visibilidade possibilita observar mudanças na cor, indicativas de desequilíbrios homeostáticos, como a coloração azulada associada à hipoxia, revelando sinais de insuficiência cardíaca e outros distúrbios.

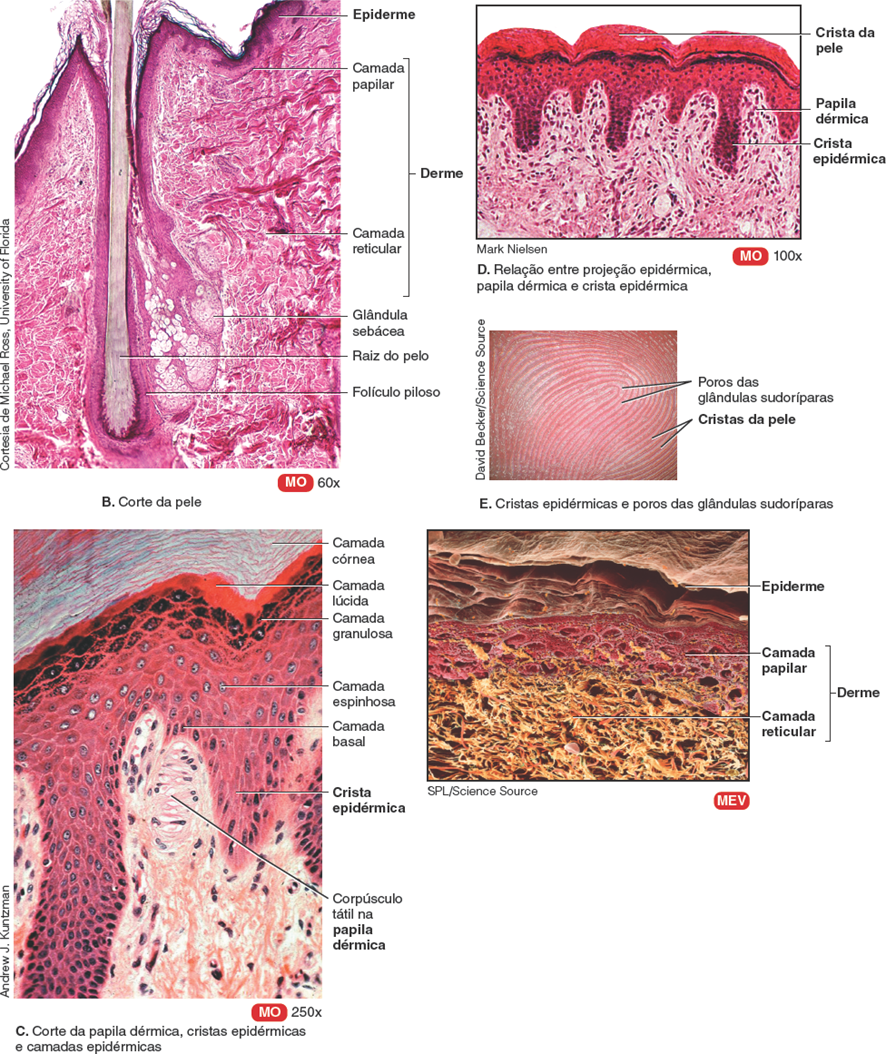

A estrutura da pele é complexa, compreendendo a epiderme, a porção mais externa e fina, constituída por tecido epitelial avascular, e a derme, a camada mais interna e espessa, formada por tecido conjuntivo vascular. A pele cobre aproximadamente dois metros quadrados do corpo, pesando entre 4,5 e 5 kg em adultos, representando cerca de 7% do peso corporal. Varia em espessura, sendo mais fina nas pálpebras e mais espessa nos calcanhares.

A dermatologia, especialidade médica, dedica-se ao estudo da estrutura, da função e dos distúrbios do tegumento comum. A pele, junto com pelos, glândulas sebáceas e sudoríparas, unhas e receptores sensoriais, forma esse sistema vital para a saúde e bem-estar. A compreensão da estrutura e função do tegumento comum é fundamental para a prática dermatológica, garantindo a abordagem adequada de distúrbios e a promoção da saúde da pele.

As estruturas anexas da pele, incluindo pelos, glândulas e unhas, constituem elementos essenciais com origens na epiderme embrionária, desempenhando funções multifacetadas e contribuindo para a complexidade do sistema tegumentar.

Siga em Frente...

Pelos

Os pelos, amplamente distribuídos pela superfície cutânea, oferecem proteção e desempenham papéis sensoriais. Embora ausentes em regiões específicas como mamilos e palmas das mãos, os pelos são proeminentes no couro cabeludo, nas sobrancelhas, nas axilas e na região genital. Influências genéticas e hormonais moldam a espessura e o padrão de distribuição dos pelos.

A função protetora do cabelo no couro cabeludo é evidente na mitigação de lesões e na redução da perda de calor. As sobrancelhas e os cílios atuam como guardiões, protegendo os olhos contra partículas estranhas. Os receptores táteis associados aos folículos pilosos contribuem para a detecção de toques leves.

Anatomia do pelo

Cada pelo é uma composição intricada de células epidérmicas queratinizadas, organizadas em medula, córtex e cutícula. A medula, interna, varia em pigmentação e estrutura, sendo ausente nos mais finos. O córtex, central, forma a maior parte da haste, enquanto a cutícula, externa, é intensamente queratinizada.

O folículo piloso, localizado ao redor da raiz do pelo, compreende uma bainha externa e interna. A bainha externa é uma continuação da epiderme, enquanto a bainha interna é produzida pela matriz. Juntas, formam a bainha epitelial da raiz. A derme densa em torno do folículo é a bainha dérmica da raiz.

Glândulas cutâneas

As glândulas sebáceas, sudoríparas e ceruminosas são protagonistas secretas da pele, desempenhando papéis essenciais na manutenção da homeostase e na proteção contra os elementos externos.

Glândulas sebáceas: localizadas em diversas partes da pele, as glândulas sebáceas desempenham um papel crucial na manutenção da integridade da pele. Responsáveis pela produção de sebo, uma substância oleosa, essas glândulas revestem os pelos, evitando que sequem e quebrem. Além disso, o sebo atua como um escudo, impedindo a evaporação excessiva de água e inibindo o crescimento bacteriano.

Na adolescência, as glândulas sebáceas tornam-se protagonistas da acne. Estimuladas pelos andrógenos, essas glândulas aumentam a produção de sebo, contribuindo para a formação de acne. A acne cística, uma forma mais grave, pode resultar em cicatrizes permanentes na epiderme. O tratamento envolve cuidados delicados, antibióticos tópicos e orais, desafiando a crença popular de que certos alimentos desencadeiam a acne.

Glândulas sudoríparas écrinas: as glândulas sudoríparas écrinas, distribuídas por quase toda a pele, são essenciais para a termorregulação. Produzem suor, composto principalmente por água, íons, ureia e outros componentes. Durante a sudorese termorreguladora, o suor evapora da testa, couro cabeludo e outras regiões, ajudando o corpo a dissipar o calor. A transpiração insensível, quando o suor evapora antes de ser percebido, é uma aliada silenciosa na manutenção da temperatura corporal.

Glândulas sudoríparas apócrinas: localizadas em áreas específicas, como axilas e virilha, as glândulas sudoríparas apócrinas entram em ação durante a sudorese emocional e atividades sexuais. O suor apócrino, ao contrário do suor écrino, é inodoro. No entanto, ao interagir com as bactérias na pele, pode gerar o conhecido odor corporal. Essas glândulas, ao contrário das écrinas, permanecem inativas durante a sudorese termorreguladora.

Glândulas ceruminosas: situadas na orelha externa, as glândulas ceruminosas, junto com as sebáceas, produzem o cerume. Essa secreção cerosa, quando combinada com pelos, forma uma barreira adesiva que impede a entrada de corpos estranhos e protege contra bactérias e fungos. Em casos de cerume impactado, tratamentos específicos são necessários para preservar a saúde auditiva, desencorajando o uso de cotonetes.

As glândulas cutâneas, muitas vezes esquecidas, são verdadeiros arquitetos da proteção cutânea, contribuindo para a resistência e vitalidade da pele diante das adversidades diárias.

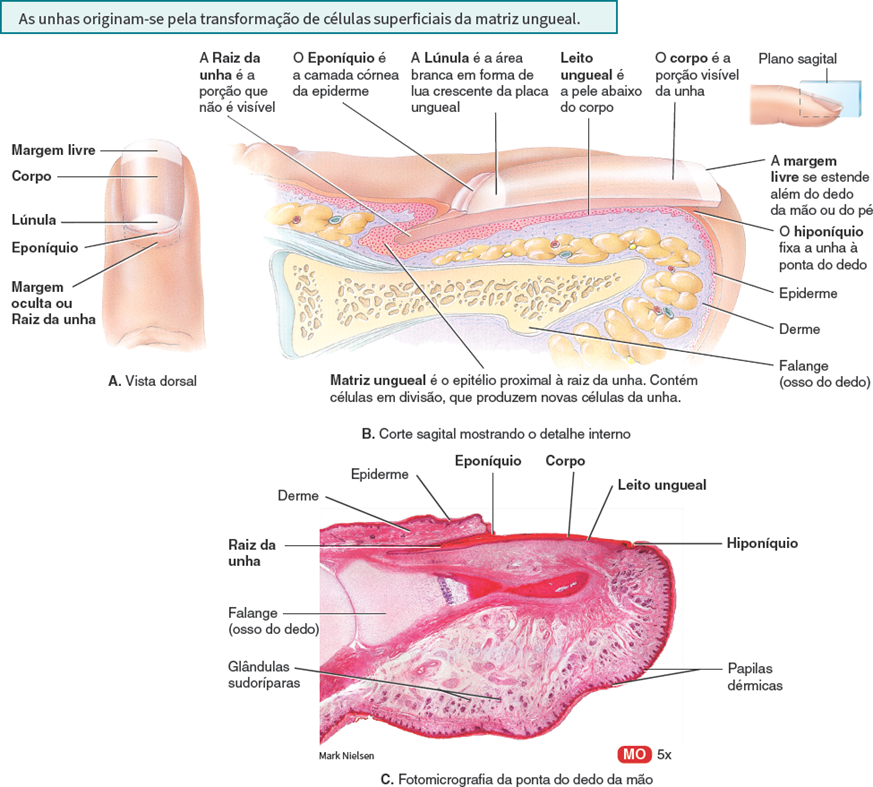

Unhas

As unhas, originadas da epiderme, conferem proteção às pontas dos dedos e contribuem para a destreza manual. Compostas por queratina, as unhas crescem a partir da matriz ungueal, refletindo o estado geral de saúde e bem-estar do indivíduo.

As unhas, mais do que simples anexos da pele, são placas especializadas de células epidérmicas queratinizadas, desempenhando papéis cruciais na proteção e na estética dos dedos. Cada unha possui uma anatomia distintiva, revelando uma intricada interação entre células mortas, queratina e as camadas subjacentes.

A unha é dividida em três partes principais: o corpo, a margem livre e a margem oculta ou raiz. O corpo, visível a olho nu, assemelha-se à camada córnea da epiderme, mas suas células achatadas e queratinizadas contêm um tipo mais rígido de queratina. Abaixo do corpo, encontramos a região do epitélio e uma camada mais profunda da derme, destacando a complexidade da estrutura ungueal.

- A lúnula e margem livre: marcadores de saúde

A lúnula, uma área esbranquiçada em forma de lua crescente na extremidade proximal do corpo ungueal, é uma característica proeminente, geralmente mais visível no polegar. Sua aparência opaca é resultado de células da matriz parcialmente queratinizadas. A margem livre, parte da unha que se estende além da extremidade distal do dedo, é branca devido à ausência de capilares subjacentes. - A margem oculta e hiponíquio: fixação e proteção

A margem oculta, ou raiz da unha, permanece enterrada em uma prega de pele, enquanto o hiponíquio é a região espessa da camada córnea, situada sob a margem livre. Essa área junta-se à pele da ponta do dedo, fornecendo ancoragem e proteção à unha. - O leito ungueal: uma extensão da epiderme

O leito ungueal, estendendo-se desde a lúnula até o hiponíquio, representa a pele sob o corpo ungueal. Notavelmente, a epiderme do leito ungueal não possui a camada granulosa comum em outras regiões, ressaltando sua especialização na sustentação da unha. - Eponíquio: a delicada cutícula

O eponíquio, ou a cutícula, é uma faixa estreita de epiderme que se estende da margem lateral da unha, aderindo a ela. Essa camada córnea desempenha um papel vital na proteção contra agentes externos e na manutenção da saúde ungueal. - Paroníquia: desvendando um mal-entendido

Contrariando a intuição, a paroníquia não está associada à unha em si. Trata-se de pequenos cortes na pele ao redor ou na base da unha, frequentemente causados pelo ressecamento do eponíquio.

Assim, as unhas, além de sua função protetora, refletem a saúde geral do organismo e são elementos-chave na busca da estética e do bem-estar. Essas estruturas complexas, embora muitas vezes subestimadas, merecem uma apreciação mais profunda por sua contribuição multifacetada para a integridade física e estética pessoal.

Em síntese, as estruturas anexas da pele, longe de serem meros apêndices, desempenham funções vitais na proteção, regulação térmica e sensação tátil, delineando a intrincada interconexão entre a epiderme e as estruturas subjacentes. Essa complexidade revela a pele como um sistema dinâmico, respondendo e adaptando-se continuamente ao ambiente e às necessidades do organismo.

Camadas subcutâneas e estrutura da epiderme

Abaixo da derme, encontramos a tela subcutânea, também chamada de hipoderme. Este tecido é composto por tecidos areolares e adiposos. As fibras que se estendem da derme conectam a pele à tela subcutânea, que, por sua vez, está ligada à fáscia, o tecido conjuntivo ao redor de músculos e ossos. A tela subcutânea desempenha o papel de reservatório de gordura e abriga grandes vasos sanguíneos que fornecem nutrientes à pele. Além disso, nessa região, encontramos terminações nervosas conhecidas como corpúsculos lamelares ou corpúsculos de Pacini, sensíveis à pressão.

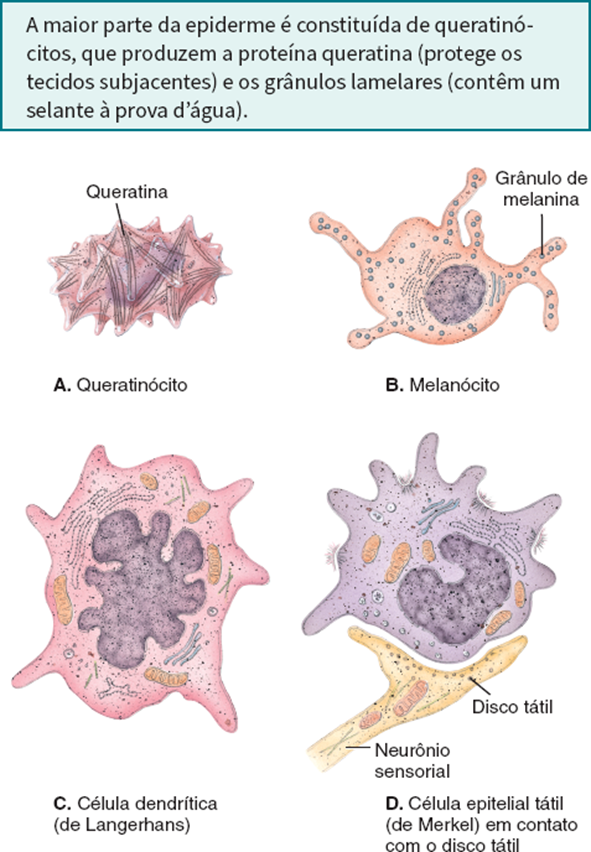

Epiderme: composição e funções das células

A epiderme, composta por epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, apresenta quatro tipos principais de células: queratinócitos, melanócitos, células dendríticas (de Langerhans) e células epiteliais táteis (de Merkel). Os queratinócitos, que representam cerca de 85% das células epidérmicas, estão organizados em quatro ou cinco camadas e produzem a proteína queratina. Esta proteína, rígida e fibrosa, desempenha um papel vital na proteção da pele contra abrasões, calor, microrganismos e substâncias químicas.

Os melanócitos, responsáveis pela produção de pigmento no corpo, constituem aproximadamente 8% das células epidérmicas. Essas células migraram da ectoderma durante o desenvolvimento embrionário e produzem o pigmento melanina. Projeções finas desses melanócitos se estendem entre os queratinócitos, transferindo grânulos de melanina para proteger contra danos causados pela radiação ultravioleta (UV) e contribuir para a cor da pele. Embora eficazes em proteger os queratinócitos, os melanócitos são particularmente sensíveis aos efeitos nocivos da luz UV.

Função da melanina e papel das células epidérmicas

A melanina, produzida pelos melanócitos, desempenha um papel crucial na proteção da pele contra os danos causados pela radiação ultravioleta (UV) e contribui para determinar a cor da pele.

As células dendríticas, ou células de Langerhans, originam-se na medula óssea vermelha e migram para a epiderme, constituindo cerca de 5% das células epidérmicas. Essas células desempenham um papel vital nas respostas imunes, auxiliando outras células do sistema imunológico no reconhecimento e eliminação de microrganismos invasores. No entanto, elas são suscetíveis a lesões causadas pela exposição à luz UV.

As células epiteliais táteis, ou células de Merkel, representam aproximadamente 2% das células epidérmicas. Localizadas na camada mais profunda da epiderme, essas células fazem contato com neurônios sensoriais, conhecidos como discos táteis ou discos de Merkel. A sua função principal é detectar sensações táteis.

A epiderme é composta por várias camadas distintas de queratinócitos em diferentes estágios de desenvolvimento. Nas regiões do corpo com menor exposição ao atrito, como a maioria das áreas, a epiderme possui quatro camadas: basal, espinhosa, granulosa e uma fina camada córnea, conhecida como pele fina. Em áreas com maior atrito, como palmas das mãos e solas dos pés, a epiderme apresenta cinco camadas: basal, espinhosa, granulosa, lúcida e uma camada córnea espessa, chamada pele espessa.

Estrutura da epiderme e processo de queratinização

A epiderme é a camada mais externa da pele, composta por várias camadas, cada uma desempenhando funções específicas.

- Camada basal:

- A camada basal, a mais profunda, consiste em queratinócitos cúbicos ou colunares, incluindo células-tronco epidérmicas.

- Células-tronco se dividem, gerando novos queratinócitos, essenciais para a renovação constante da pele.

- Melanócitos e células epiteliais táteis estão dispersos nessa camada.

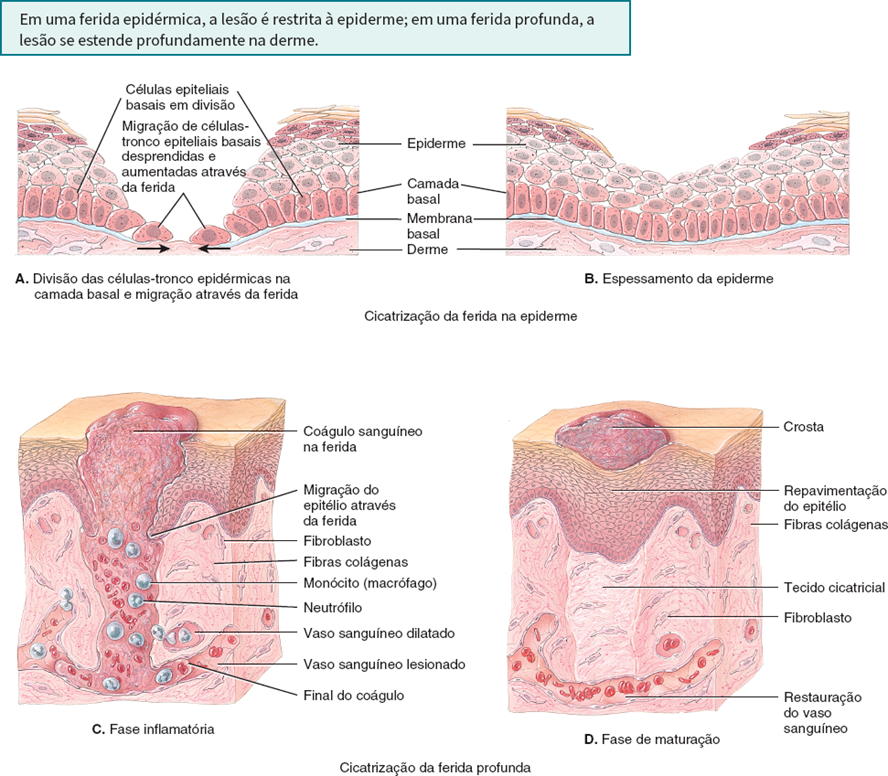

- Lesões extensas na camada basal podem impedir a regeneração natural da pele.

- Enxertos de pele, transferindo pele saudável para cobrir feridas, são necessários em casos graves.

- Autoenxertos, isoenxertos ou enxertos autólogos (cultivo de queratinócitos em laboratório) são usados para evitar a rejeição.

- Camada espinhosa:

- Acima da camada basal, a camada espinhosa contém queratinócitos em oito a dez camadas.

- As células tornam-se ligeiramente achatadas e apresentam filamentos intermediários de queratina para resistência e flexibilidade.

- Células dendríticas e melanócitos também estão presentes.

- Camada granulosa:

- Localizada centralmente, consiste em células achatadas em processo de apoptose.

- Grânulos de querato-hialina, ligados aos filamentos de queratina, são distintivos.

- Secreção lipídica atua como selante à prova d'água.

- Camada lúcida: