Corpo e Movimento na Escola

Aula 1

O Corpo

O corpo

Olá, estudante! Nesta videoaula, você conhecer e refletir sobre o corpo. As discussões e bases epistemológicas de Descartes e Merleau-Ponty possuem bases para construção de olhares e visões sobre o corpo e a construção do sujeito, do cidadão na dimensão escolar. Educamos o corpo e é por meio dele que você irá interagir em seu papel educacional e na função docente. Vamos em frente?

Ponto de Partida

Pode-se dizer que algumas perguntas que parecem simples possuem respostas bem complexas: você tem um corpo ou você é o seu corpo?

Essa reflexão proposta carrega séculos de visões epistemológicas sobre o corpo e reflexões filosóficas, sociais e culturais sobre o corpo. A sua resposta pode passar, de um modo imediato, pela visão de que seria ter um corpo. Desde o nosso nascimento, do âmbito familiar até mesmo ao educacional, muito do pensamento cartesiano, que apresenta uma dualidade entre corpo e mente, faz-se presente. Somos uma sociedade que tende ao racional, à separação, para podermos compreender e atuar sobre as coisas.

Portanto, convido você a refletir sobre essa indagação anteriormente colocada de modo provocativo: Tenho um corpo ou sou um corpo?

Ao longo da aula iremos apresentar visões que nos possibilitam a compreensão dessa reflexão, entendendo e relacionando com aspectos sociais e históricos para identificarmos, em nosso corpo, de modo encarnado e vivo, como esses entendimentos se configuram na construção de nossa identidade.

Como docentes, compreender e refletir sobre o corpo é olhar para nosso estudante em sua totalidade, e essa totalidade enseja e requer um profissional da educação que atue baseado em saberes e práticas conceituais e filosóficas.

Boa aula!

Vamos Começar!

“O corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem” (LE BRETON, 2009, p. 39). É com essa citação que começamos nosso caminho sobre a compreensão e reflexão do corpo. Quando pensamos esse corpo no cenário e no contexto educacional, nos seus mais diferentes e distintos espaços educacionais, devemos compreender que o existir humano somente se dará através do corpo.

O corpo é o meio pelo qual experimentamos, vivemos, sentimos, construímos e somos construídos pelo mundo. É o corpo que nos faz existir no mundo. Como seres humanos, a nossa presença nas dimensões tempo e espaço se dá a partir do corpo, sendo um corpo e constituindo um corpo. Portanto, somente existimos pelo e com o corpo, e, assim, estabelecemos as relações com o mundo que está a nossa volta, com a natureza e, claro, consigo mesmo.

O dualismo cartesiano

O dualismo cartesiano foi um princípio que fundamentou a concepção de corpo durante parte significativa na modernidade, na qual Descartes sustentou a sua tese dualista a respeito do ser humano. Segundo o pensamento cartesiano, o ser humano é constituído por duas substâncias: a alma, ou coisa pensante (res cogitans), e o corpo, ou coisa extensa (res extensa), que depende de si mesma. Para Descartes, a fisiologia corpórea seria explicada através de movimentos que são mecânicos, como uma máquina, de modo autônomo, desempenhando suas funções de acordo com a disposição das peças. O corpo é considerado por Descartes uma disposição de peças alinhadas responsáveis pela força e pelo movimento dessa máquina.

Essa sua linha de raciocínio compara o corpo a um relógio. Portanto, o corpo seria sempre a coisa divisível (extensão, formatos, tamanho, movimento e repouso). Já a alma seria indivisível e correspondente à dimensão pensante, materializada pelo querer, julgar, duvidar e sentir. Como afirma Descartes (2004), o corpo humano é uma substância constituída por acidentes; já a alma não segue a mesma configuração, sendo, pois, uma substância imaterial.

Essa noção do corpo, elaborada por Descartes, de tomá-lo como objeto, como aparato mecânico, um pedaço de matéria; torna, por exemplo, a percepção relações entre estímulos e respostas pontuais, reduzida a um sistema de engrenagens e de mecanismos pré-engatilhados. O corpo é visto tão somente como invólucro para a alma, mera vestimenta material para um Cogito no circuito da existência, como separado e de substância distinta da pensante. (GOMES; CAMINHA, 2017, p. 8)

A visão de dualidade do humano em corpo/mente não implica, somente, duas realidades com status ontológicos e epistemológicos independentes. Pressupõe, por sua vez, a predominância da mente em relação ao corpo e a subordinação deste, o corpo, a ela, a mente. A partir dessa visão dualista cartesiana, fomos construindo ao longo da história uma visão binária de distinção e separação, como físico e mental, corpo e mente, material e imaterial, matéria e espírito, biológico e social, vida e morte.

Percebeu, estudante, o quanto esses pensamentos dualistas estão impregnados em nosso dia a dia, em nossa sociedade? Passamos a compreender o mundo a partir desses olhares de distinção e separação, cisão. Mas será que isso possibilitar compreender o meu estudante? Qual aspecto ele é? Qual dimensão o define?

Siga em Frente...

O corpo em Merleau-Ponty: a superação da visão cartesiana

Merleau-Ponty estabelece uma ruptura com o pensamento cartesiano da dualidade corpo e mente: “Penso, logo, existo”. A superação desse ideal dualista cartesiano (ainda presente) possibilitou uma visão dialógica do ser humano, uma práxis criativa, que produz e é produto de cultura.

A fenomenologia, corrente epistemológica do francês Merleau-Ponty, passa a compreender e a olhar o corpo numa perspectiva diferente da abordagem feita até então pelos filósofos de um modo geral, especialmente pelos positivistas, ainda mais Descartes. Os pensamentos filosóficos de Merleau-Ponty acabam por propor rupturas, diferenciando-se das teorias anteriores no que diz respeito ao corpo.

Para Merleau-Ponty, o predomínio deve ser a percepção, portanto, não é a razão que define a existência do ser humano, mas a maneira como o ser humano significa o mundo, revelando o ser no mundo capaz de dar sentidos às coisas. E esse sentido ocorre de forma intencional.

Para Merleau-Ponty (2006), a intencionalidade é uma categoria central para a fenomenologia, dando a ela o suporte para compreender o sentido que está presente nas vivências, na percepção que emerge nas relações do ser humano com o mundo. Foi a partir do conceito de intencionalidade que Merleau-Ponty superou a dualidade, a dicotomia corpo/alma instituída pelo pensamento cartesiano.

Portanto, estudante, é na dimensão do corpo que as reflexões fenomenológicas aportam na educação. Para Merleau-Ponty (2006, p. 144), “o corpo inteiro não é para mim uma reunião de órgãos justapostos no espaço. Eu o tenho em uma posse indivisa e sei a posição de cada um de meus membros por um esquema corporal em que eles estão envolvidos”.

Nesse sentido, o corpo não é um objeto coisificado, uma máquina; é sensibilidade, criatividade, capacidade criadora, é movimento, é a totalidade. Nós não temos um corpo, nós somos o nosso corpo. E é justamente pelas diversas maneiras pelas quais nos expressamos que nos revelamos e nos construímos. É esse corpo uno, o ser corpo que realiza, que interage na sociedade, nas dimensões do trabalho, do esporte, do jogo, do lazer, da arte e da cultura, e que estabelece as relações e a mediação com o mundo. Nesse sentido, o corpo não é reduzido à sua dimensão biológica, ele é cultura, expressão e criação.

Merleau-Ponty (2006) apresenta o corpo como: tempo, espaço, fala e motricidade. O tempo, nessa perspectiva fenomenológica, se afasta do olhar racional. Ou seja, não é o tempo cronometrado, do relógio, que aprisiona; é o tempo em sua existência, o vivido, o sentido, o percebido, que nasce da relação do nosso corpo com as coisas. Sobre o espaço, é o corpo presente no mundo, reconhecendo o espaço como expressivo, simbólico, capaz de produzir e viver a cultura. A fala não é apenas a expressividade verbal, mas também a não verbal. É o corpo que se comunica, que se expressa por distintas linguagens, marcas, símbolos, uma ação que permite aos humanos serem com o mundo e com os outros. Assim, a fala é a função do corpo que mais está relacionada à dimensão da existência em comum, da coexistência, na medida em que a expressividade do corpo por meio da fala demonstra que a linguagem possui significado e sentidos.

E, por fim, a motricidade significa a capacidade do corpo de se pôr em movimento, voltando-se para o mundo como forma de significá-lo. Assim, a motricidade é uma forma de ter acesso ao mundo, e o corpo e o mundo estão entrelaçados entre a percepção e o movimento, em um processo de (re)criação contínua. Nesse sentido, como podemos perceber, o corpo é elemento essencial na dimensão da produção e expressão da cultura.

Portanto, estudante, podemos compreender também que o nosso corpo é mais do que um conjunto de células organizadas para produzir energia (máquina biológica), mais do que um pedaço particular de carne, mais do que uma anatomia animal. É através dele que aprendemos, nos expressamos, nos relacionamos com outras pessoas e com o mundo ao nosso redor.

Esse corpo limitado no tempo e no espaço está em constante evolução, seja no âmbito bebê-adulto, na busca pela saciedade de necessidades corporais ou em situações de descontentamento, no início agindo através de instintos, de impulsos, que logo foram dominados pela aprendizagem.

O corpo é nosso meio geral de ter um mundo. Ora ele se limita aos gestos necessários à conservação da vida e, correlativamente, põe em torno de nós um mundo biológico; ora, brincando com seus primeiros gestos e passando de seu sentido próprio a um sentido figurado [...] Ora enfim a significação visada não pode ser alcançada pelos meios naturais do corpo; é preciso então que ele se construa um instrumento, e ele projeta em torno de si um mundo cultural. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 203)

Como esse corpo é capaz de aprender o que acontece ao seu redor, ele apropria-se de gestos, códigos e práticas comuns no ambiente onde vive e na cultura em que está inserido. Torna-se, portanto, capaz de reproduzir essa cultura, mas também de produzi-la. Esse corpo cultural transmite e transforma a cultura da qual faz parte.

Ainda, ao ser parte de diversos grupos sociais, o corpo aprende a se comportar de diferentes formas conforme a aceitação daquele núcleo. Com base nessa remodelação, Michel Foucault apresenta a terminologia “corpos dóceis”, que é a disciplinarização do corpo, o corpo obediente e produtivo:

[...] um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é também igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. (FOUCAULT, 1987, [s. p.])

Para finalizarmos, devemos então compreender o corpo, nosso corpo, para além de suas dimensões físicas e biológicas. A compreensão de sermos um corpo, com intencionalidade, desejo, movimento, sentimentos, faz compreender a dimensão educacional para além das cisões, das separações, das dualidades que se manifestam no processo educacional.

Vamos Exercitar?

Olá, estudante. Lembra-se da pergunta norteadora da nossa aula?

Refletir e buscar uma (possível) resposta para a pergunta "Tenho um corpo ou sou um corpo?" envolve considerações filosóficas sobre a natureza da identidade e da experiência corpórea. Como você pôde conhecer, Descartes e Merleau-Ponty abordam essa questão de maneiras distintas.

René Descartes, um filósofo do século XVII, defendia uma dualidade entre a mente e o corpo. Para ele, a mente (ou a alma) e o corpo são entidades separadas. Descartes acreditava que a mente é uma substância pensante independente do corpo, e essa dualidade é conhecida como dualismo cartesiano. Portanto, de acordo com a perspectiva de Descartes, você tem um corpo separado da sua mente.

Merleau-Ponty, por outro lado, foi um filósofo fenomenológico do século XX que se opôs ao dualismo cartesiano. Ele argumentava que a mente e o corpo não podem ser completamente separados, pois a experiência do corpo é fundamental para a nossa consciência. Merleau-Ponty destaca a importância da percepção corporal e da interação do corpo com o mundo. Assim, segundo Merleau-Ponty, não apenas você tem um corpo, mas você é seu corpo em um sentido mais integrado.

Essas duas visões estão presentes na sociedade, na escola, na educação formal, encarnada em nossa própria educação e formação como sujeitos sociais.

Saiba Mais

O artigo A experiência do ser humano cartesiano de Pinheiro (2011), apresenta uma visão ampla e, ao mesmo tempo, profunda sobre o pensamento de René Descartes e seu dualismo.

Merleau-Ponty é um dos mais importantes filósofos modernos sobre a reflexão a respeito do corpo. Seus princípios filosóficos possibilitaram rupturas e construções de novos olhares sobre o corpo. Leia e estude o artigo Corpo, percepção e conhecimento em Merleau-Ponty para complementar os seus estudos.

Referências Bibliográficas

DESCARTES, R. Discurso do método & Ensaios. Tradução: César Augusto Battisti et alii. São Paulo: Editora Unesp, 2018.

FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução: Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 1987.

GOMES, J. R; CAMINHA, I. O. Do corpo como res extensa de Descartes ao corpo próprio de Merleau-Ponty. In: Dialektiké, v. 1, n. 4. 2017, p. 1-18. Disponível em:

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/dialektike/article/view/5559/pdf. Acesso em: 3

mar. 2024.

LE BRETON, D. Adeus ao corpo: antropologia e sociedade. Tradução: Marina Appenzeller.

Campinas, SP: Papirus, 2003.

MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

MERLEAU-PONTY, M. A sociologia do corpo. Tradução: Sonia M. S. Fuhrmann. 3. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2009.

Aula 2

O Movimento

O movimento

Olá, estudante! Nesta videoaula, você irá conhecer o movimento humano. Essa ação produzida pelo corpo não é apenas mecânica, anatômica, ela possui cultura, significados, subjetividade. Cada corpo, cada aluno traz e carrega em si uma dimensão histórica, e toda essa bagagem, que é culturalmente construída, se manifesta de diferentes formas no contexto escolar. Olhar e compreender esse movimento em diferentes dimensões é potencializar a própria prática pedagógica.

Boa aula!

Ponto de Partida

Estudante, correr é só correr? E andar, saltar... brincar de amarelinha?

Será mesmo? Acredito que você conheça e também já tenha brincado de amarelinha. Lançou as pedrinhas, saltou, se equilibrou. Mas quem ensinou você? Em quantos contextos e lugares lembra de ter brincado? Lembra de ter brincado na escola?

Será que a partir de uma “simples” brincadeira de amarelinha eu posso refletir sobre as bases teóricas do movimento humano? O que ela teria para nos ensinar, além das regras do brincar em si?

A cultura, a intencionalidade, a subjetividade, a identidade e o contexto social é fundamental para compreendermos o movimento humano, a cultura corporal.

Vamos Começar!

Cada pessoa traz consigo características próprias e uma maneira única de se expressar, pois, por mais que traga atributos de seus aprendizados coletivos, sempre existem particularidades. Por isso, o movimento humano carrega consigo uma originalidade, como uma assinatura, uma impressão digital.

No esporte, por exemplo, um dos mais expressivos e estéticos lugares de manifestação do movimento, por mais que exista um padrão eficiente para a execução de um arremesso do basquete, uma braçada da natação, cada atleta, cada corpo, cada sujeito é capaz de realizar o mesmo movimento com algumas características específicas. Portanto, mesmo nos espaços em que há padronização de movimentos, a expressividade e a individualidade se fazem presente.

Na dança, nos jogos e nas brincadeiras na escola, por exemplo, assim como em todas as manifestações corporais do movimento no contexto escolar, cada aluno transfere para suas ações suas próprias expressões para seus movimentos, tornando-se únicos.

Portanto, o corpo, os movimentos, os gestos e os comportamentos, assim como o brincar, o jogar, o interagir e todas as práticas corporais, podem ser compreendidos como manifestações culturais expressivas, como linguagens da vida social que constroem e expressam valores, atitudes, sentidos e significados na relações humanas.

Quando pensamos a manifestação da cultura corporal na escola, a atuação docente precisa compreender tudo aquilo que envolve o corpo humano, o seu movimento, as práticas corporais e linguagens corporais. Quando focamos especificamente no componente curricular Educação Física na escola, seu objetivo é

desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal: jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser identificados como formas de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 38)

O corpo em movimento, a partir das suas mais distintas manifestações culturais, presentes na sociedade e que se presentificam na escola em espaços e objetivos múltiplos, é passível de compreensão na formação docente, tornando-se um espaço privilegiado de educação.

Dentro do contexto escolar, seja no componente curricular da educação física ou na atuação docente com intervenções pedagógicas intencionais, o movimento humano e o corpo se configuram verdadeiras expressões da cultura, portanto, também se configuram espaço de educação do corpo, apreendendo e difundindo traços de uma determinada cultura, uma cultura corporal que é construída e também constrói movimento e seus significados. De acordo com Soares (2001, p. 110),

Os corpos são educados por toda a realidade que os circunda, por todas as coisas com as quais convivem, pelas relações que se estabelecem em espaços definidos e delimitados por atos de conhecimento. Uma educação que se mostra como face polissêmica e se processa de um modo singular: dá-se não só por palavras, mas por olhares, gestos, coisas, pelo lugar onde vivem.

Dentro do contexto escolar, os movimentos humanos e a cultura corporal também são objetos de educação, assim como são transmitidos pela educação. Esse processo é importante para a construção de uma identidade cultural, do sentimento de pertencimento e de significação social, ou seja, de pertencimento a uma sociedade. Nesse processo, a educação a partir do corpo e do movimento insere a criança como sujeito social de uma sociedade, incorporando marcas de seu tempo histórico, de seus valores, hábitos e gestualidade.

De acordo com Rodrigues (1987, p. 93), uma das possibilidades para a compreensão do corpo e das práticas corporais é “considerá-los como pertencendo ao universo dos símbolos e da comunicação. Partes do corpo, posturas, gestos, contatos, interação corporal, remetem a conteúdos implícitos, são significados de elaboração secundária, com propósitos não necessariamente corporais”.

Ao refletirmos sobre a importância da cultura corporal, temos que ela representa a materialidade corpórea que foi historicamente construída. Assim, reconhece-se a existência de uma cultura corporal que é fruto de conhecimentos socialmente produzidos e historicamente acumulados pela humanidade, os quais necessitam ser ensinados para os alunos na escola.

A discussão e reflexão sobre uma cultura corporal se dá, principalmente, no âmbito da Educação Física, não negando o aspecto biológico e fisiológico do corpo e do movimento, mas ampliando e reconhecendo que a formação do sujeito histórico também passa pela apreensão de uma cultura corporal para o seu desenvolvimento pleno, com possibilidades de transformações, de emancipação e produção constante de novos significados para o corpo em movimento.

Assim, o conteúdo a ser ensinado e aprendido é materializado pelas atividades corporais que são institucionalizadas, como os jogos, as brincadeiras, a ginástica, o esporte, a dança. Nesse contexto de cultura corporal, um princípio fundante é a compreensão de que sua produção é inesgotável, dinâmica e que, ao longo da história social e educacional, novas atividades corporais poderão ser institucionalizadas.

Portanto, estudante, todas as suas ações desde seu nascimento, sua infância, seu crescimento e desenvolvimento, seja corporal ou como sujeito social, podem ser compreendidas e significadas a partir de alguns pontos importantes: quem se movimenta é você (seu corpo) como um ator, um sujeito em ação; esse movimento está vinculado a um contexto e a uma ação concreta; e essa ação está carregada de sentidos e significados historicamente constituídos e também por você construídos. Movimento, então, é uma forma de compreensão do mundo pela ação. É o seu diálogo com o outro, com o mundo.

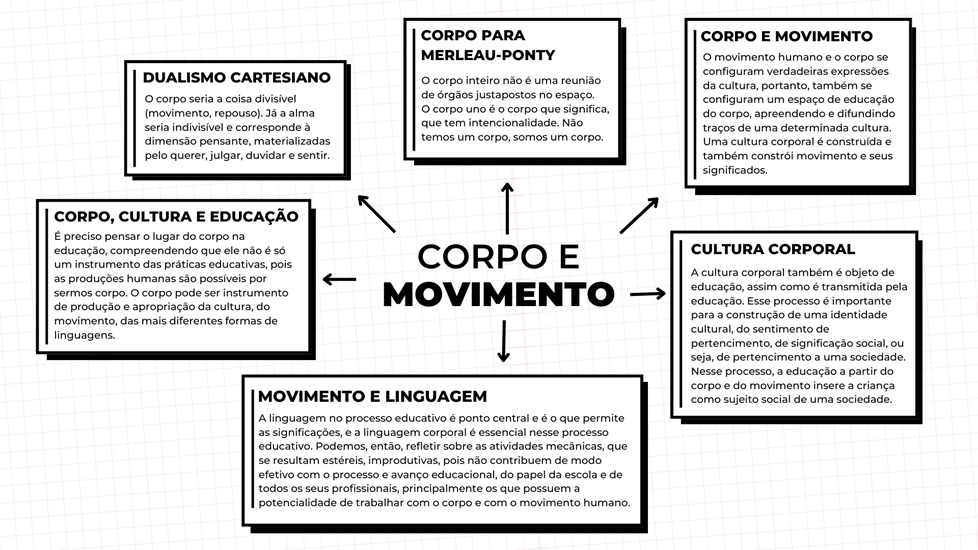

Todo esse debate amplia nosso olhar sobre as dimensões do movimento humano. Sobre esse tema, veja o quadro a seguir:

| Dimensão pedagógica | Refere-se às estratégias e aos métodos de ensino utilizados para facilitar a aprendizagem do movimento. Inclui a seleção de atividades, a criação de ambientes de aprendizagem eficazes e a adaptação do ensino para atender às necessidades individuais dos alunos. |

| Dimensão desenvolvimentista | Enfoca o desenvolvimento motor ao longo da vida. Isso inclui entender as habilidades motoras típicas em diferentes estágios de desenvolvimento e criar programas que promovam a aquisição e aprimoramento dessas habilidades. |

| Dimensão inclusiva | Considera a diversidade de habilidades e necessidades dos alunos, buscando garantir que todos tenham acesso a oportunidades de aprendizado e manifestação do movimento humano. Isso pode envolver adaptações no currículo, na instrução e no ambiente para acomodar diferentes habilidades e estilos de aprendizagem dentro da cultura motora, respeitando o corpo e sua subjetividade. |

| Dimensão psicossocial | Relacionada ao impacto do corpo e do movimento na saúde mental e social dos alunos. Inclui o desenvolvimento de habilidades sociais, autoestima, confiança e a compreensão das relações interpessoais por meio do corpo e do movimento. |

| Dimensão lúdica e recreativa | Reconhece a importância do brincar, da ludicidade na construção e apreensão de uma cultura escolar no contexto escolar. Inclui a integração de atividades lúdicas para tornar o aprendizado mais envolvente e prazeroso. |

| Dimensão cultural | Considera a diversidade cultural e a influência das práticas culturais nas atividades físicas. Isso pode incluir a incorporação de jogos e danças tradicionais, bem como a conscientização sobre práticas culturais relacionadas à atividade física. |

Dimensão ética

| Enfatiza a importância de promover a prática ética, o respeito pelos outros, por suas identidades e diferenças. Inclui a vivência de valores e a reflexão sobre os padrões de comportamento e sociais, promovendo o debate ético no contexto educacional. |

Dimensão avaliativa

| Envolve a avaliação do movimento pedagogicamente intencional, das habilidades motoras, do progresso do desenvolvimento e da participação dos alunos. A avaliação pode ser formativa, ajudando no direcionamento do ensino, e processual, pois o ensino sobre e a partir do corpo e do movimento ocorre de modo contínuo no contexto escolar. |

Quadro 1 | Dimensões do movimento humano

Siga em Frente...

Movimento humano e linguagem

A ação de educar é, fundamentalmente, um processo comunicativo. Nesse processo educacional diversas linguagens e manifestações das linguagens possibilita aos sujeitos o entendimento e a relação com o mundo.

Dentre as inúmeras propostas e teorias educacionais, a teoria do agir comunicativo estabelece a intersubjetividade como aspecto essencial para o processo de educação em seu sentido geral. A intersubjetividade é condição essencial e básica para possibilitar novas aprendizagens, que somente se manifestam e se revelam a partir do diálogo com o outro. Esse processo possibilita uma contínua transformação, (re)reconstrução de si.

Nessa perspectiva teórica, Merleau-Ponty (2002, p. 168) aponta o seguinte:

[...] Eu e o outro somos como dois círculos quase concêntricos, e que se distinguem apenas por uma leve e misteriosa diferença. Esse parentesco é talvez o que nos permitirá compreender a relação com o outro, que, de outra forma, é inconcebível se procuro abordar o outro de frente e por seu lado escarpado.

Nesse constante e contínuo processo, nos transformamos a partir do que transformamos no outro. Assim, a linguagem no processo educativo é ponto central, é o que permite as significações, e a linguagem corporal é essencial. Podemos, então, refletir sobre as atividades mecânicas, repetitivas, que se resultam improdutivas, pois não contribuem de modo efetivo com o processo e avanço educacional do papel da escola e de todos os seus profissionais, principalmente os que possuem a potencialidade de trabalhar com o corpo e com o movimento humano.

A repetição, a mecanização, a ação neutra e acrítica não permitem aos alunos a reflexão sobre suas vivências, não possibilitam que (re)signifiquem suas ações. A partir de uma dimensão dialógica do movimento, a repetição e o olhar apenas biológicos sobre o corpo devem ser superados em direção a um paradigma dialógico, com “se movimentar” possuindo sentido e significando além da dimensão biológica ou finalidade pedagógica docente. Assim, o “valor expressivo da linguagem não está apenas no puro ato mecânico do movimento, mas sim como operação expressiva, capaz de criar um saber intersubjetivo” (ARAÚJO, 2005, p. 111). Para Merleau-Ponty (1999, p. 262),

o sentido do gesto não está contido no gesto enquanto fenômeno físico ou fisiológico. O sentido da palavra não está contido enquanto som. Mas é a definição do corpo humano apropriar-se, em uma série indefinida de atos contínuos, de núcleos significativos que ultrapassem seus poderes naturais.

Ao focarmos em nossa atuação pedagógica e educacional, é preciso, como profissionais da educação, ser capaz de valorizar o movimento, a autenticidade, o movimento singular, com seus diferentes sentidos e significados, inserindo-o num contexto de expressão, de subjetividade, de intencionalidade, para que a partir dele e com ele possamos potencializar o desenvolvimento da linguagem corporal e da cultura corporal, no sentido de criação, de troca e de diálogo, numa dimensão comunicativa. Nesse sentido, o movimento é uma forma de linguagem, de diálogo com o mundo.

A forma singular com que usamos nosso corpo para nos expressarmos, trazendo espontaneidade, torna essa experiência significativa, pois nos coloca como foco principal desse processo. Nessa busca pela originalidade, superamos as formas de expressão padronizadas a que somos expostos desde cedo (MIRANDA, 1979).

Todo o movimento apreendido e vivido, dentro e fora do contexto educacional, vai aos poucos formando e ampliando o vocabulário corporal individual, bem como os repertórios de movimento que os alunos já acumularam, contribuindo para a organização e a sistematização do saber sobre as linguagens do corpo que, nesse caso, contêm um duplo caráter. Segundo Bracht (1997), um saber que se traduz por um “saber-fazer” e um “saber-sobre” esse realizar corporal, ambos proporcionados pela prática e vivência da cultura corporal, do movimento humano historicamente significado. Bracht (1997) também afirma que podemos falar em uma tentativa de ampliação do conceito de linguagem corporal como sendo aquele que não é nem só pensamento, nem só movimento, mas movimento-pensamento.

Vamos Exercitar?

Estudante, vamos brincar de amarelinha? Ou, então, vamos ensinar amarelinha?

Merleau-Ponty argumenta que o corpo é central na percepção e compreensão do mundo. Na brincadeira da amarelinha, a experiência começa com o corpo, pois os participantes interagem fisicamente com o desenho no chão, pulando de casa em casa. Essa interação direta destaca como o corpo se torna a base da experiência da amarelinha. Na dimensão do movimento, a fenomenologia de Merleau-Ponty destaca a importância do movimento para a compreensão do ser no mundo. Na amarelinha, o ato de pular, equilibrar-se e mover-se entre as casas da grade contribui para a experiência corpórea. A sensação de gravidade, a coordenação motora e a propriocepção são elementos-chave que moldam a vivência, a experimentação, a subjetividade, ao mesmo tempo que se insere em uma linguagem corporal, em uma linguagem de movimento, em uma cultura. Quando pensamos a amarelinha no contexto escolar, ela pode potencializar dimensões pedagógicas e educacionais, pois Merleau-Ponty enfatiza a importância do contexto e do ambiente na experiência. A amarelinha, muitas vezes desenhada no chão de um pátio na escola, incorpora o ambiente imediato na brincadeira. O espaço físico, as cores e a atmosfera contribuem para a experiência vivida da amarelinha.

Na educação infantil, por exemplo, soma-se ao brincar de amarelinha o seu papel significativo na socialização e educação infantil, ensinando habilidades motoras, coordenação e regras sociais. Esses aspectos contribuem para a formação cultural das crianças desde uma idade precoce.

Como pode perceber, brincar de amarelinha nunca será uma mera brincadeira.

Bons estudos.

Saiba Mais

O termo cultura corporal foi trazido para o debate educacional e escolar pela Educação Física a partir da década de 1980. Para saber mais sobre esse conceito, leia o artigo Embates em torno do conceito de cultura corporal: gênese e transformações de Neira e Gramorelli (2015).

O conhecimento da dimensão fenomenológica sobre o movimento humano é fundamental para a construção de uma identidade docente que busca construir um olha amplo e plural. Sobre o tema, leia e analise o artigo Fenomenologia, movimento humano e a educação física de Surdi e Kunz (2010).

Referências Bibliográficas

ARAÚJO, L. C. G. Linguagem, intersubjetividade e movimento humano. Motrivivência. Ano XVII, n. 25, p. 105-115, dez. 2005. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/download/4697/3874/14494. Acesso em: 7 mar. 2024.

BRACHT, V. Educação física e aprendizagem social. 2. ed. Porto Alegre: Magister, 1997.

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992. Coleção Magistério 2° grau – série formação do professor.

MERLAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. Tradução: Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 2. ed. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1999.

MERLAU-PONTY, M. A prosa do mundo. São Paulo: Cosac e Naify, 2002.

MIRANDA, R. O movimento expressivo. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1980.

RODRIGUES, J. C. O corpo liberado? In: STROZENBERG, I. (org). De corpo e alma. Rio de Janeiro: Comunicação Contemporânea, 1987.

SOARES, C. Imagens da educação no corpo. Campinas: Autores Associados, 2001.

SOARES, C. L. Corpo e história. Campinas-SP: Autores Associados, 2001.

Aula 3

Corporeidade

Corporeidade

Olá, estudante! Nesta videoaula, você irá conhecer os aspectos conceituais e epistemológicas da corporeidade e sua relação com a educação e a escola. A corporeidade torna-se um importante aspecto conceitual para sua formação pedagógica, na dimensão da educação do sujeito crítico, do ator social que concebe um corpo em uma sociedade em constante processo em construção. Pensar o corpo, o movimento, a educação e a escola é um aspecto central na formação do educador.

Boa aula!

Ponto de Partida

Estudante, você consegue se lembrar da sua vivência do corpo na escola? Talvez lá na educação infantil seja mais difícil, mas, das imagens e dos momentos que consegue recordar, como você viveu seu corpo na escola? Participou de apresentações de dança, música? Como era estar na frente da turma para um seminário? Como seu corpo reagia? Como você construiu e reconstruiu sua compreensão sobre seu próprio corpo? E nas aulas de Educação Física, era um corpo ativo, que se mostrava atuante, que não tinha vergonha de participar das atividades propostas?

Nesse sentido, a questão norteadora de nossa aula será: qual o papel da corporeidade no contexto escolar?

Nosso objetivo com essas indagações é para que você compreenda que o corpo na escola e a dimensão da corporeidade é uma das principais bases da atuação docente. A corporeidade reconhece e estabelece o corpo como agente fundamental da educação na escola, tendo o movimento como a forma de viver e experienciar as práticas educacionais.

Assim, os aspectos conceituais dessa aula sobre corporeidade, escola e educação são essencial para atuação efetiva e elaboração de um projeto educacional que proponha a construção do sujeito crítico e emancipado.

Vamos Começar!

Corporeidade

O debate sobre o corpo é um dos mais presentes na história da humanidade, remontando há muito tempo. E o mais significativo é que ele não está e, pode-se arriscar a dizer, nunca estará esgotado, seja em sua dimensão biológica, fisiológica, cultural e social.

Nas Artes, na Filosofia, na Fisiologia, na Anatomia, nas danças, nas músicas, na Ciência e em seus mais distintos campos, o corpo ainda é objeto contínuo de pensamento, reflexão e ação. Pode-se dizer que, apesar das disputas dentro desses campos por um pensamento hegemônico, por uma definição de “o corpo é...”, muito se produz e avança sobre o corpo.

Na literatura sobre o corpo, é frequente encontrar o conceito de corporeidade, principalmente em pensamentos e concepções que buscam romper e fugir das dualidades e cisões, das visões orgânicas de corpo.

Na literatura sobre o tema, o filósofo do período Medieval chamado Avicena, que viveu entre 980 e 1034, afirmou em seu Livro da Alma:

podemos observar corpos que sentem e se movem voluntariamente; melhor, observamos corpos que se nutrem, crescem e geram semelhante. Ora, isso não lhes ocorre por sua corporeidade, restando haver para tal, em suas essências, princípios que não são sua corporeidade. Assim, a coisa da qual procedem esses atos — em suma, tudo aquilo que é princípio para a procedência de ações, sem que haja de um único modo ausência de voluntariedade — chamamos “alma”. Esse vocábulo é um nome para esta coisa não em referência à sua substância, mas do ponto de vista de uma certa relação que ela possui, ou seja, do ponto de vista de que ela é princípio para tais ações. (AVICENA, 2010, p. 26)

Na concepção de Avicena sobre corporeidade, ela possui uma certa capacidade de movimento dos corpos, e esse movimento parecer apresentar um princípio, ou uma alma.

Nos embates teóricos contemporâneos, encontramos o conceito de corporeidade de Merleau-Ponty como um dos mais significativos, para o corpo, o movimento e para a compreensão desse corpo enquanto processo da educação. Assim, no século XX, com uma maior difusão dos embates sobre esse conceito, o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) contribuiu de modo significativo para o debate acerca da corporeidade. Para esse filósofo, o conceito de corporeidade aparece na sua importante obra Fenomenologia da Percepção, de 1945. Para a compreensão do seu conceito de corporeidade, é importante destacar que ele está diretamente relacionado à sua compreensão de corpo: “eu não estou diante de meu corpo, estou em meu corpo, ou antes sou meu corpo” (MERLEAU-PPONTY, 2011, p. 207).

Em sua construção conceitual, Merleau-Ponty (2011, p. 342) afirma que

o espaço e, em geral, a percepção indicam no interior do sujeito o fato de seu nascimento, a contribuição perpétua de sua corporeidade, uma comunicação com o mundo mais velha que o pensamento. Eis por que eles obstruem a consciência e são opacos para a reflexão.

Avançando sobre o conceito de corporeidade, o autor diz:

A solução de todos os problemas de transcendência se encontra na espessura do presente pré-objetivo, em que encontramos nossa corporeidade, nossa sociabilidade, a preexistência do mundo, quer dizer, o ponto de desencadeamento das “explicações” naquilo que elas têm de legítimo — e ao mesmo tempo o fundamento de nossa liberdade. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 580)

Portanto, para esse autor, a corporeidade é o meio de contato do ser humano com o mundo em que está inserido e preexiste ao pensamento e à sociabilidade. Assim, a corporeidade é a própria expressão e a comunicação corpórea, pois é pelo corpo que se caminha em direção ao mundo.

Seguindo o objetivo de apresentar debates relevantes sobre a corporeidade, na concepção pós-moderna, pode-se encontrar o pensamento de João e Brito (2004). Para esses autores,

a corporeidade na perspectiva pós-moderna, quando parte da teoria da complexidade, pode trazer a seguinte reflexão: [...] a corporeidade, à luz do pensamento complexo, permite compreendermos o ser humano como ser complexo, estando todas as qualidades e dimensões pertencentes ao humano enraizadas em seu corpo. É através do corpo que podemos identificar a individualidade, a existência e o Ser, os quais remetem à organização. (JOÃO; BRITO, 2004, p. 266)

Na base conceitual e epistemológica dessa concepção pós-moderna apresentada, os autores destacam o que está entranhada no corpo individual, que seria o lócus da existência humana, sendo um complexo resultado da articulação entre três universos: o universo físico, que seria a physis; o universo da vida, que seria a bios; e o universo antropossocial (JOÃO; BRITO, 2004).

Assim, a corporeidade constitui-se das dimensões físico-motora (infraestrutura orgânica-biofísica-motora organizadora de todas as dimensões da individualidade); afetiva-relacional (instinto-pulsão-afeto); mental-cognitiva (atenção, memória, raciocínio, resolução de problemas, consciência reflexiva); e sócio-histórico-cultural (valores, hábitos, costumes, sentidos, significados, simbolismos). Todas essas dimensões estão indissociadas na multidimensionalidade do ser humano, constituindo sua corporeidade. É nesse sentido que buscamos a compreensão da complexidade humana, tanto em nível individual quanto em nível social (JOÃO, 2019).

Siga em Frente...

Corporeidade e educação

Dentro das instituições constituídas na sociedade moderna, nenhuma delas é mais potencializadora da construção, expressão e relação do corpo e da corporeidade com o mundo do que a escola. A escola, enquanto instituição, e a educação escolar, enquanto processo institucionalizado, são espaços e lugares sociais relevantes, de maior impacto no que tange à construção dos comportamentos dos indivíduos e das ações em sociedade.

Para Freire e Dantas (2012), a instituição escolar possui um papel significativo, que seria o de ser e abrir um espaço para a construção de representações do corpo e dos valores que a ele se atribui. Nesse sentido, a escola se configura como um lugar privilegiado para refletir sobre a formação dos sujeitos, desmistificando estigmas, estereótipos, valores e atitudes, buscando, assim, humanizar a prática pedagógica. Para as autoras, o ato educativo deve ser vivenciados como uma experiência que se dá “através do corpo na sua relação com os objetos da educação. O ser humano não pode se conhecer e nem conhecer, se não compreende a essência de sua existência. Existe uma grande necessidade de se desvendar a importância do corpo na educação” (FREIRE; DANTAS, 2012, p. 149).

A educação escolar é, sem dúvida, uma etapa que se materializa de maneira diferenciada, que revela, questiona e mostra as condições e as contradições da sociedade, de seus sistemas e suas instituições. Desse processo educacional formal irão se construir sujeitos, cidadãos, atores sociais. Um dos objetivos desse processo é que essa formação possibilita a formação de sujeitos críticos, que possuem forte consciência crítica, além de emancipados cultural e intelectualmente.

Um dos princípios fundamentais para se chegar a esse objetivo é que todos os sujeitos envolvidos nesse processo educacional, em especial os educadores, tenham como foco um ensino crítico superador, ou transformador, e de qualidade.

O corpo é um dos elementos essenciais nesse processo. Assim, o corpo que aprende é o mesmo que expressa todo o conhecimento acumulado, sendo, portanto, algo dinâmico, ao mesmo tempo em que é ator e expectador da história e da sociedade.

Mais do que sobrevivência, esse corpo busca vivência, experiência. Como afirma Oliver (1995, pp. 49-50),

O corpo que aprende, que cria significados, que se desdobra intencionalmente no espaço e no tempo, é um corpo que não pode estar rigidamente fixado nos movimentos necessários à sobrevivência do organismo e da espécie (como no caso dos animais). Ao contrário, deve ser aberto aos “possíveis” que experiência lhe oferece. Por situar-se em um ambiente cultural, no qual os acontecimentos são ricos e imprevisíveis (inversamente do que ocorre no mundo instintual dos animais), o homem precisa ter à sua disposição um amplo leque de possibilidades motoras para a realização das tarefas a que se propõe. É na dialética do concreto e do abstrato, do real e do virtual, do necessário e dos possíveis, que a corporeidade se manifesta.

Entende-se que a corporeidade vai além do corpo biológico e do corpo físico, pois traz também o caráter social, cultural e histórico, os quais colocam o ser humano como foco principal. Trata-se de uma visão de como esse corpo se relaciona com o mundo e como interage com as pessoas. São essas características que aproximam a corporeidade da educação, pois se apresenta como facilitadora da construção social (na troca de conhecimento) e da formação cultural, transformando os saberes já existentes.

A corporeidade traz o indivíduo por completo, razão e emoção, marcado historicamente e impactado pela cultura, que se comunica e que expressa seus sentimentos através de seu corpo. Toda essa complexidade deve ser tratada pela educação (em um ambiente formal ou não) não apenas como um corpo correndo em uma escola ou como uma quantia de gordura que precisa ser eliminada, como um bíceps que precisa aumentar ou pernas pedalando em um parque.

Dentro do contexto escolar, a corporeidade passou a ser usada com maior presença e propriedade pela Pedagogia e pela Educação Física, sendo significativa em toda a educação básica. Assim, a noção de corporeidade, configurando-se como uma linguagem sensível, instituída pelo corpo e na experiência do movimento, é marcada por sentimentos, gestos, pensamentos e sensações múltiplas, sendo uma significativa possibilidade educativa de aprendizagem, de compreender o corpo e o conhecimento, de compreender e agir no mundo, de ser corpo no mundo a partir da educação e da escola, por meio de ações pedagogicamente idealizadas.

A presença do corpo no âmbito da educação escolar enseja a própria significação para o ser humano e para o fazer educativo, um ser e corpo em construção, e nunca um ser e corpo acabado. O corpo e o movimento na escola devem provocar reflexões que leve a mudanças de valores, atitudes e comportamentos, e que reconheça a complexidade dessas relações entre esses fenômenos sociais: educação, escola, corpo e movimento.

Nesse sentido, a educação, a escola e a atuação docente terão a potencialidade de se tornar uma força transformadora no projeto de humanização e emancipação do ser humano, tendo como foco a corporeidade. Em nossa função docente, nossa prática educativa deve se configurar um processo de aprendizagem amplo e possível, resgatando o ser humano, a sensibilidade, a criatividade e o encontro consigo mesmo e com os outros.

Vamos Exercitar?

Estudante, como foi o exercício de recordar a vivência, a construção e experiência corporal no contexto escolar? A escola e a atuação docente precisam levar em consideração o corpo como forma de percepção do mundo.

A corporeidade refere-se à experiência e consciência do corpo, considerando a dimensão física, emocional, cognitiva e social da existência humana. É um conceito que vai além da simples materialidade do corpo e engloba a maneira como as pessoas percebem, sentem e vivenciam seus corpos no contexto da cultura, da sociedade e do ambiente em que estão inseridas.

A corporeidade reconhece que o corpo não é apenas um objeto físico, mas também um sujeito que participa ativamente na construção do significado e na interação com o mundo. Envolve a compreensão do corpo como um veículo de expressão, comunicação e experiência, influenciando as relações sociais, a identidade individual e coletiva, além de contribuir para a forma como as pessoas se relacionam consigo mesmas e com os outros.

No contexto educacional, a abordagem da corporeidade destaca a importância de considerar o corpo parte integrante do processo de aprendizagem. Isso inclui a valorização de atividades físicas, expressivas e artísticas, bem como a compreensão da influência da postura, dos gestos e da linguagem corporal na comunicação e na construção do conhecimento. Nesse sentido, a corporeidade é um conceito que reconhece a complexidade e a interconexão entre o corpo e a experiência humana, promovendo uma compreensão mais abrangente e integradora da existência.

Na escola, a partir da sua atuação como profissional da educação, a corporeidade possui potencial para contribuir no desenvolvimento integral dos alunos, incorporando aspectos físicos, emocionais, cognitivos e sociais. A escola e a educação escolar, como ambiente educacional e processo de aprendizagem, desempenham um papel crucial na promoção desse desenvolvimento abrangente da formação do sujeito crítico.

Saiba Mais

Estudante, gostou da discussão sobre corporeidade? É um tema complexo, e o texto Um ensaio sobre a corporeidade, irá ajudar na sua ampliação e no seu aprofundamento de conhecimento sobre o tema.

Corporeidade e pedagogo: vamos estreitar essa relação? Sobre a temática, leia o artigo A corporeidade e o sensível na formação e atuação docente do pedagogo.

Referências Bibliográficas

AVICENA, I. S. Livro da alma. São Paulo: Globo, 2010.

FREIRE, L. B. O.; LIMA, P. F. R. Reflexões sobre corpo, práxis e corporeidade. Research, Society and Development, v. 8, n. 8, p. e10881180, 2019.

FREIRE, I. M.; DANTAS, M. H. Educação e corporeidade: um novo olhar sobre o corpo. HOLOS, ano 28, vol. 4, 2012.

JOÃO, R. B. Corporeidade e epistemologia da complexidade: por uma prática educativa vivencial. Educação em Pesquisa, São Paulo, v. 45, e193169, 2019.

JOÃO, R. B.; BRITO, M. Pensando a corporeidade na prática pedagógica em educação física à luz do pensamento complexo. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 18, n. 3, p. 263-272, 2004.

OLIVER, G. G. F. Um olhar sobre o esquema corporal, a imagem corporal, a consciência corporal e a corporeidade. 1995. 100f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995.

MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. 4. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

Aula 4

O Corpo na Cultura

O corpo na cultura

Olá, estudante! Nesta videoaula, você irá conhecer os conceitos de cultura. A cultura é um dos fundamentos da educação escolar, pois seus conteúdos são conhecimentos histórica e culturalmente produzidos e sistematizados no processo educacional. Assim, conhecer sobre o corpo e a influência da mídia nesse contexto de produção cultural é fundamental para compreender o papel docente.

Boa aula!

Ponto de Partida

Estudante, será que quando falamos de corpo e mídia isso se aplica somente a nós, adultos, com maior consciência do mundo? O quanto os discursos e as imagens veiculadas pela mídia são capazes de produzir e reproduzir comportamentos, ações, movimentos e identidades corporais?

A construção cultural do corpo na escola passa, em muito, pela dimensão midiática. Não é à toa que um garoto sonha em ser jogador de futebol, veste-se como um, copia seu corte de cabelo e imita suas comemorações. Essas imagens vão sendo construídas e disseminadas na mídia e sobre o corpo da criança, o corpo adulto, o corpo belo e sobre as práticas corporais, a cultura corporal hegemônica.

Assim, lanço a seguinte questão reflexiva: qual é o papel da mídia no contexto da construção cultural de corpo e educação?

Vamos Começar!

Corpo e cultura

Na dimensão da cultura, o corpo, segundo Geertz (1978), é entendido como um produto de construções culturais. Neira e Nunes (2007) lembram-nos que, desde os primeiros estudos sobre corpo e corporeidade, percebe-se, por parte de sociedades diversas, o desejo e a ação em moldá-lo segundo a ótica e o querer da cultura hegemônica ou dominante.

Com isso em vista, cabe aos educadores da escola atual tratar o movimento humano como uma das formas de linguagem e de cultura, pois o corpo também comunica significados, sendo uma produção cultural. Assumir, demonstrar e explicitar o poder comunicativo do corpo e de suas produções, no âmbito da cultura corporal de movimento, é um ponto de partida muito importante para ensinar como se realiza a produção corporal.

Sobre a cultura, Geertz (1978) afirma que ela pode ser definida como um sistema de organização (e controle) das coletividades, pautado em um mecanismo de apreensão do poder, que ocorre por meio da posse dos signos de poder. Para esse autor, os que controlam as altas esferas sociais submetem outros membros dessa comunidade por meio do cerceamento cultural (por isso, arbitrário) a seus gestos e movimentos.

O termo “cultura” pode ser compreendido sob diversas perspectivas, principalmente conforme a área de estudos em que a temática se desenvolve. Dentre as principais esferas que mais se destacam na contribuição quanto a esse entendimento, aparece: o termo “cultura” que pode ser compreendido sob diversas perspectivas.

Na Antropologia, utiliza-se a cultura para compreender o ser humano. Assim estudam-se todo o aprendizado e o desenvolvimento dos seres humanos, e toda a experiência por eles adquirida durante os diversos períodos e nas mais diferentes posições geográficas. A definição mais aceita nas diversas áreas é a do antropólogo britânico Edward Burnett Tylor, que, em 1871, tratou da cultura: “[...] em seu amplo sentido etnográfico, este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou quaisquer outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (TYLOR; SUÁREZ; RADIN, 1981, p. 1).

Toda vida cotidiana dentro de uma sociedade, com suas relações, hábitos, crenças, valores e costumes, diz respeito ao viés sociológico. Nessa área, a cultura é vista como um conjunto de saberes acumulados e compartilhados por determinada sociedade. Logo, pode-se dizer que a Sociologia busca compreender as diferentes sociedades e a relação entre elas. O sociólogo americano William Fielding Ogburn propôs, em 1922, a organização da cultura em material (artefatos, design, animais e plantas domesticados) e imaterial (crenças, valores, símbolos, linguagens, normas, instituições e organizações sociais). Todo povo tem um patrimônio cultural que o identifica e que é transmitido através das gerações (através de linguagem), retratando sua forma de agir, sentir e pensar.

No século XVIII, o conceito de cultura foi associado ao de civilidade, trazendo para a cultura a associação aos comportamentos atribuídos à elite, como educação e etiqueta. Foi nesse período que surgiu a distinção entre cultura erudita e cultura popular.

A cultura erudita nada mais é do que a produção cultural das elites dominantes. No berço europeu, era baseada, num primeiro momento, na nobreza e, mais tarde, acabou por acompanhar os gostos da burguesia.

Todas essas manifestações culturais eram refinadas e complexas, sendo acessadas apenas pelas elites. E no padrão de classe dominante a cultura erudita torna-se o padrão cultural, em contraponto a toda manifestação cultural popular.

A cultura popular, por sua vez, é associada à simplicidade (baixo nível intelectual), geralmente produzida e consumida pelas camadas menos favorecidas da população (material e intelectualmente), sendo muito pautada em tradições e regionalismos.

Além dessas duas, a cultura também aparece em outras classificações, como é o caso da cultura de massa, a qual é reproduzida em grande escala e distribuída principalmente pela internet, pela televisão, pelo rádio, pelos jornais e pelas revistas.

O uso dos meios de comunicação de massa consegue trazer uma homogeneização de pensamentos e hábitos, fazendo com que grande parte das pessoas tenha, além do comportamento generalizado, gostos e desejos semelhantes e padronizados. A isso dá-se o nome de sociedade de massas.

Assim, a classe dominante sempre impunha seus hábitos e gostos como sendo os melhores (mais refinados, mais complexos), porém eles eram disponíveis apenas para poucos. Isso criava, na visão deles, como superiores, uma exclusividade que os diferenciava. Entretanto, nesse período de grandes avanços científicos e tecnológicos emplacados pela Revolução Industrial, quando o capitalismo estava se fortalecendo cada vez mais, o que se priorizou foi a lei do mercado. Assim, tudo se transformou em mercadoria, tudo tinha seu preço, e o interesse econômico se sobrepôs aos valores e princípios dos seres humanos.

Nesse momento, a visão de lucro passou a ser a principal perspectiva das pessoas, guiadas principalmente pelo consumo. A indústria passou a ser responsável por criar necessidades nas pessoas, e não aquelas que são básicas do ser humano, como alimentação e habitação, mas o consumismo descontrolado, quase irracional.

Esse processo de mercantilização das pessoas e de suas produções chegou em todos os setores da sociedade e não foi diferente com a cultura. Theodor Adorno, um compositor e filósofo alemão, foi um dos principais nomes a estabelecer forte debate sobre a indústria cultural. Para ele, essa indústria seria capaz de corromper os indivíduos, e ela se basearia em três pontos:

- O tempo de lazer tem aspecto tóxico: ao invés de fomentar oportunidades para exercitar uma percepção crítica sobre a realidade durante seu tempo livre, de descanso, essa indústria cultural entorpece a capacidade crítica dos indivíduos.

- O capitalismo cria necessidades de que não precisamos: passa-se a valorizar mais o ter do que o ser, o que faz evoluir o individualismo; a busca por consumir os desejos criados pela indústria em vez de consumir o que realmente precisamos.

- O perigo do totalitarismo gerado por mentalidades intolerantes: pensamentos intransigentes não permitem que haja oposição ou discórdia entre ideias, tendo o seu posicionamento como único, o que fomenta a possibilidade de subsidiar tal forma de governo autoritário.

Na indústria cultural (na qual também há representação de relação social), é possível perceber o sistema de dominação através de elementos culturais. A cultura se torna, então, um meio eficaz de manipulação da ideologia dominante.

Você pode até se espantar quando ouve o termo “indústria cultural”, pois, ao pensarmos somente em indústria, vem-nos à cabeça algo fechado, como uma produção sob demanda dos consumidores; já a cultura nos remete a algo mais aberto, com liberdade para apreciação. E é justamente esse contraponto que se objetiva mostrar. Num primeiro momento, a expressão utilizada era cultura de massa, mas, após alguns estudos, percebeu-se que ela se referia àquela arte que chamamos hoje de arte popular, que vem espontaneamente do povo, e não das classes dominantes para o povo.

Essa indústria que transforma a cultura em mercadoria e vice-versa (atribuindo-lhe um valor) converte uma produção cultural em um objeto cultural consumível, e, portanto, o artista produtor cultural submete-se aos padrões estéticos ditados pelo mercado.

Ao colocarmos a atuação do pedagogo nesse contexto social que se desenha nos dias atuais, muitas vezes o fazer docente desconsidera o contexto em que o estudante vive e pensa com seu corpo, principalmente quando se exige dele que não se movimente em grande parte de seu tempo na escola. Podemos, então, recorrer ao pensamento de Nóbrega (2005), que afirma que é necessário pensar o lugar do corpo na educação, compreendendo que ele não é apenas um instrumento das práticas educativas, pois as produções humanas são possíveis pelo fato de sermos corpo. O corpo pode ser instrumento de produção e apropriação da cultura, do movimento, das mais diferentes formas de linguagens.

Enquanto docentes, temos que ter compreensão de que algumas culturas acabam não sendo reconhecidas na escola. Portanto, é fundamental que o professor assuma um discurso crítico que não só aproxima o estudante de outros saberes, que não se limite somente à parte procedimental do conteúdo (o fazer), mas também ilumina a importância dos cidadãos, outrora aqui tratados como sujeitos, de se manifestarem politicamente acerca da valorização da sua cultura, do seu corpo e da sua cultura corporal de movimento.

Siga em Frente...

Corpo e mídia

Partindo da compreensão de que a mídia influencia diversos aspectos da vida das pessoas, desde o jeito de pensar e enxergar o mundo até seus hábitos e o modo de agir, devemos entender que na escola o seu impacto não poderia ser diferente. A mídia nos oferece um estilo de vida considerado ideal e nos insere nessa roda de consumo de produtos e serviços.

Com relação ao corpo, a mídia se apropria de um modelo midiático padronizado. Não é algo evidente para o qual se olhe e se diga: “Este é o modelo padrão!”, no entanto os personagens de séries, novelas e filmes que são considerados os mocinhos e heróis, as modelos que são capas de revista, os perfis que são utilizados para encenar as propagandas comerciais trazem implicitamente essa mensagem, sempre associando esse perfil ao sucesso e à felicidade.

É preciso que o profissional da educação, ao trabalhar com o corpo de seus estudantes, compreenda as mais distintas linguagens e signos sociais que eles carregam, e também como eles são produzidos, veiculados e transmitidos. Essa compreensão crítica possibilita enfrentar esses desafios no contexto escolar, partindo de uma contextualização crítica e reflexiva.

Um dos papéis que a mídia circula, na dimensão do corpo ideal e do ideal de beleza, são as mudanças de comportamentos, o que pode gerar uma pressão que traz problemas sociais, afetivos, físicos e cognitivos.

Por isso, é muito significativo que o profissional da educação consiga construir um olhar plural, inclusivo, para que os estudantes possam reconhecer suas diferenças, respeitar suas identidades corporais e respeitar as diferentes produções de movimentos humano.

No universo das práticas corporais, principalmente no campo esportivo, como os esportes de competição, o fato de a mídia dar grande abertura a essas manifestações culturais é certamente um ponto positivo na dimensão da difusão cultural. Também é um ponto sensível e crítico de comportamento sociais, principalmente o de competição, que podem ser reproduzidos pelas crianças no contexto escolar.

Da mesma forma que as crianças começam a praticar alguns esportes por conta de seus ídolos, elas também passam a replicar algumas das atitudes inadequadas deles. Um exemplo são as crianças pequenas que acham normal simular uma falta e desrespeitar os árbitros, ofendendo-os e enfrentando-os. Cabe ao professor, na dimensão da cultura do movimento humano, a construção de valores como cooperação, solidariedade, companheirismo e, claro, a educação para a competição.

A mídia ainda influencia negativamente nos distúrbios cognitivos referentes à imagem corporal, como anorexia nervosa, bulimia nervosa e vigorexia nervosa, por indiretamente sugerir e reforçar padrões estéticos. Quando a mídia, no reflexo que apresenta da sociedade, não mostra pessoas com corpos “normais” praticando esportes ou fazendo exercícios, acaba criando a falsa ideia de que é errado indivíduos com corpos fora desse padrão midiático realizarem suas atividades.

Isso chega ao ponto de as pessoas terem vergonha de colocar uma roupa mais confortável para se exercitarem ou até de se privarem de ir a espaços destinados a essas práticas. Tal situação acaba virando um ciclo, no qual a pessoa não pratica atividade física e consequentemente aumenta seu sedentarismo.

No entanto, estudante, a mídia pode e deve ser, sim, uma importante ferramenta de educação. Não podemos pensar na mídia como algo que deve ser afastada do campo educacional. Ela deve ser constantemente problematizada, questionada, trazendo para a escola sua potencialidade transformadora. Esse é sim um debate bastante presente nas organizações internacionais, devido justamente à sua potencialidade.

No ano de 2007, a partir de muitas discussões que já ocorrem desde os anos de 1980, a Agenda de Paris estabeleceu 12 recomendações de ações prioritárias para promover a mídia-educação. Estas recomendações, destacadas a seguir, são organizadas em quatro eixos temáticos e constituem a Agenda de Paris, que reafirma a convicção de que a mídia-educação como parte da formação para a cidadania e é indispensável para que a sociedade da informação seja plural, inclusiva, participativa e democracia. Conforme apontam Bévort e Belloni (2009, pp. 1096-1097):

I - Desenvolvimento de programas integrados em todos os níveis de ensino

1. Adotar uma definição inclusiva da mídia-educação que vá além da simples distinção entre educação pelas mídias e educação para as mídias e considere as mutações trazidas pelo desenvolvimento das TIC: novas competências, novos modos de aprender, ligados ao domínio da informação e à comunicação interativa, ou seja, à apropriação criativa e crítica das tecnologias e seus usos como meios de expressão.

2. Reforçar os vínculos entre a mídia-educação, a diversidade cultural e o respeito aos direitos humanos, no sentido de contribuir para a emancipação e a responsabilização dos indivíduos, como parte integrante da formação para a cidadania.

3. Definir as competências a construir, organizando o ensino em todos os níveis, de modo transversal e interdisciplinar, e os sistemas de avaliação, de alunos e professores, visando à melhor pertinência e eficácia.

II - A formação de professores e a sensibilização dos diferentes atores da esfera social

4. Integrar a mídia-educação à formação inicial dos professores, considerada como elemento-chave do dispositivo, devendo integrar ao mesmo tempo as dimensões conceituais e os saberes práticos e estar baseada no conhecimento das práticas midiáticas dos jovens.

5. Desenvolver métodos pedagógicos apropriados e ativos, sem receitas prontas, que implicam uma evolução no papel do professor, uma maior participação dos alunos e relações mais estreitas entre a escola e o mundo exterior.

6. Mobilizar todos os atores do sistema escolar, técnicos, administradores, etc., no sentido de sensibilizar a todos a assumir responsabilidades e legitimar as ações.

7. Mobilizar os outros atores da esfera pública, pois a mídia-educação não se limita aos espaços escolares, mas diz respeito também às famílias, associações e profissionais de mídia.

8. Inscrever a mídia-educação no quadro da educação ao longo da vida, pois ela diz respeito também aos adultos, podendo ser vetor de uma melhor qualidade da educação continuada.

III - A pesquisa e suas redes de difusão

9. Desenvolver a mídia-educação e a pesquisa no ensino superior, em quadros interdisciplinares e em relação com estudos sobre inovações pedagógicas e sobre o impacto das TIC no ensino e na formação.

10. Criar redes de intercâmbio entre pesquisadores, de modo a capitalizar e compartilhar hipóteses e resultados de pesquisa, para contribuir à mudança de escala necessária à mídia-educação. Os resultados deveriam levar à elaboração de recomendações éticas suscetíveis a compor uma Carta internacional.

IV - A cooperação internacional em ações

11. Organizar e tornar visíveis os intercâmbios internacionais, no sentido de difundir as "boas práticas" e os trabalhos existentes, para melhor apreender a diversidade de situações concretas.

12. Sensibilizar e mobilizar os atores políticos, notadamente os decisores de alto nível em todos os países. (UNESCO, 2007, [s. p.])

Vamos Exercitar?

Estudante, a mídia desempenha um papel significativo na construção cultural de ideais corporais e na formação da educação, influenciando as percepções sociais, os padrões estéticos e as normas comportamentais.

Um ponto importante para começarmos nossa reflexão é sobre o conceito de cultura. Clifford Geertz enfatizou a importância da interpretação simbólica e cultural na compreensão das práticas sociais, incluindo a relação entre corpo e cultura. Ele propôs uma abordagem interpretativa conhecida como descrição densa para estudar o significado cultural de fenômenos sociais, incluindo as práticas corporais.

Geertz argumentou que a cultura é um sistema de significados, em que os símbolos têm importância central. Ele encorajou os antropólogos a se envolverem em uma descrição densa, buscando compreender o significado cultural subjacente às práticas sociais, incluindo aquelas relacionadas ao corpo. Para Geertz, a cultura pode ser interpretada como um texto que requer leitura e análise simbólica, como se estivessem interpretando um texto, procurando compreender os significados subjacentes nas práticas cotidianas.

Isso é fundamental para entendermos a importância, por exemplo, dos jogos e das brincadeiras no contexto da educação infantil ou do processo de esportivização dos conteúdos da Educação Física nos anos finais do Ensino Fundamental, e até mesmo a importância de trabalhar com a ginástica e as danças. Essa práticas ensejam muitos significados que precisam ser interpretados a partir do contexto social. Assim, o movimento terá seu significado para além da dimensão motora.

Outro ponto é a dimensão da mídia e da educação. Podemos pensar na importância de uma mídia educação, ou seja, uma educação midiática como uma abordagem que visa desenvolver a compreensão crítica e as habilidades necessárias para interagir de maneira informada e responsável com os meios de comunicação. Tanto a escola quanto os professores desempenham papéis fundamentais na promoção da educação midiática. E o corpo é um dos aspectos mais impactados por essa relação na dimensão do consumo, na construção (e aceitação) do seu corpo, nas representações sobre corpo e em todo movimento culturalmente produzido que se manifesta na escola em diferentes contextos e significados.

Portanto, a escola pode incorporar a educação midiática no currículo, garantindo que os estudantes recebam instrução regular sobre como analisar criticamente os meios de comunicação, entender suas mensagens e navegar no ambiente midiático. A escola deve investir em programas de formação de professores para capacitá-los a integrar efetivamente a educação midiática em suas práticas pedagógicas. Isso inclui atualizações regulares sobre as tendências e mudanças no cenário midiático. Os professores desempenham um papel crucial ao incentivar o pensamento crítico dos estudantes em relação à mídia. Eles podem orientar a análise de conteúdo midiático, ajudando os estudantes a questionar, interpretar e avaliar informações de maneira crítica.

Saiba Mais

Corpo e adolescência: esse é um tema recorrente e complexo no contexto escolar. Para se aprofundar e se preparar profissionalmente, leia e analise o artigo A mídia e o corpo: o que o jovem tem a dizer? Temas Livres.

A Educação Física é um dos lugares e espaços escolares onde os debates e conteúdos que envolvem o corpo, cultura e movimento se encontram. Sobre esse tema, leia o artigo O significado do corpo na cultura e as implicações para a educação física.

Referências Bibliográficas

ADORNO, T.; ALMEIDA, J. M. de. Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

ADORNO, T; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento. São Paulo: Editora Schwarcz: Companhia das Letras, 1985.

BÉVORT, E.; BELLONI, M. L. Mídia-educação: conceitos, história e perspectivas. Educação e Sociedade. Campinas, vol. 30, n. 109, p. 1081-1102, set./dez. 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ep/a/4cpYcTqvDW5WNqfkTxGnnrg/?lang=pt. Acesso em: 11 mar. 2024.

GEERTZ, C. A Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978.

LARAIA, R. de B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. Linguagem e cultura: subsídios para uma reflexão sobre a educação do corpo. Caligrama (São Paulo. Online), [S. l.], v. 3, n. 3, 2007. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/caligrama/article/view/66201. Acesso em: 11 mar. 2024.

NÓBREGA, T. P. Qual o lugar do corpo na educação? Notas sobre conhecimento, processos cognitivos e currículo. Educação e Sociedade [online], vol. 26, n. 91, maio/ago. 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/a/t5CV6czxDQfbXBJ9xNCmgjj/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 11 mar. 2024.

OGBURN, W. F. (1922). Mudança social com respeito à cultura e natureza original. Whitefish: Kessinger Publishing, 2009.

TYLOR, E. B.; SUÁREZ, M.; RADIN, P. (1871). Cultura primitiva. Madrid: Ayuso, 1981.

UNESCO. Organisation des Nations Unies Pour L’Education, la Science et la Culture. L’education aux médias: actes, synthèse et recommendations do Encontro Internacional de Paris. Paris: Unesco, 2007.

Encerramento da Unidade

Corpo e Movimento na Escola

Videoaula de Encerramento

Olá, estudante! Nesta videoaula vamos tratar sobre os debates conceituais e epistemológicos a respeito do corpo, do movimento, da cultura corporal, do movimento como linguagem e, claro, como todo esse debate implica na função e fazer docente, na atuação pedagógica e no ensino na escola. O corpo é objeto de debate em diversos campos de conhecimentos, e, na dimensão escolar e educacional, esse debate contribui para a construção de valores educacionais que possibilitam um processo de ensino ancorado no respeito às diferenças, na identidade, na criatividade e na valorização da dimensão corporal e de movimento para além de seu aparato biológico.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Chegada

Estudante, o desenvolvimento de competências é parte fundamental da construção da identidade docente. Muitos saberes possuem natureza distintas, como procedimentais, teóricos e atitudinais. Na discussão sobre a temática corpo e movimento, essas dimensões estão intimamente interligadas, e a competência docente de compreender e conceituar o corpo e o movimento irá possibilitar a criação de estratégias intencionais nas práticas com o estudante, na construção de sua cultura corporal e na vivência e apreensão do movimento enquanto linguagem que possui significados.

Dentre os diversos autores que se lançaram a refletir sobre o corpo, trazemos para o debate os conceitos de Descartes e Merleau-Ponty. Esses autores oferecem perspectivas distintas e contrastantes sobre o corpo humano.

Para Descartes, o corpo é concebido como uma máquina, uma entidade mecânica composta de peças que se movem autonomamente, separada da mente (alma), que é imaterial e indivisível. Essa abordagem reduz o corpo a um mero objeto, um invólucro para a mente, limitando sua percepção a relações estímulo-resposta mecânicas.

Em outra perspectiva, a partir da base epistemológica da fenomenologia, Merleau-Ponty propõe uma visão que transcende a dualidade cartesiana corpo-mente. Ele enfatiza a unidade do corpo e da mente, rejeitando a ideia de que a mente prevalece sobre o corpo. Para Merleau-Ponty, o corpo é o meio primordial de perceber e significar o mundo, não apenas uma máquina, mas uma fonte de sensibilidade, criatividade e expressão cultural. Ele destaca a importância da intencionalidade na compreensão do corpo, argumentando que é através do corpo que os seres humanos dão sentido às suas experiências e interações.

Merleau-Ponty descreve o corpo como tempo, espaço, fala e motricidade, enfatizando sua relação com o mundo e sua capacidade de criar e expressar cultura. Ele vê o corpo como mais do que uma entidade biológica limitada no tempo e no espaço; é um meio fundamental de interação e compreensão do mundo ao nosso redor.

Portanto, enquanto Descartes concebe o corpo como uma máquina separada da mente, Merleau-Ponty enfatiza sua unidade e importância na percepção e interação humanas, destacando seu papel na produção e expressão da cultura. Uma dessas manifestações e expressões da cultura é o movimento humano. O movimento humano e o corpo são essenciais na educação, refletindo a cultura e sendo objetos e agentes de educação. Dentro do ambiente escolar, eles são expressões da cultura, transmitindo e incorporando traços culturais. A educação do corpo ocorre por meio de interações, gestos, olhares e vivências no ambiente escolar, contribuindo para a construção da identidade cultural e do sentimento de pertencimento na sociedade.

O corpo e o movimento são vistos como linguagem, permitindo a comunicação e a intersubjetividade, essenciais para o processo educativo. A linguagem corporal é valorizada como forma de expressão autêntica e única, que transcende a mera repetição mecânica. Merleau-Ponty destaca que o sentido do gesto não está apenas na sua manifestação física, mas na apropriação de significados que ultrapassam os limites naturais do corpo.

No contexto educacional, é importante valorizar a originalidade e espontaneidade dos movimentos, contribuindo para a formação do vocabulário corporal individual e para a ampliação do repertório de movimentos dos alunos. A cultura corporal, historicamente significativa, proporciona não apenas um saber-fazer, mas também um “saber sobre” o realizar corporal, enriquecendo o processo educativo e ampliando a compreensão do corpo como linguagem, um movimento-pensamento.

A escola desempenha um papel crucial na construção da corporeidade e na educação dos indivíduos, sendo um espaço privilegiado para refletir sobre a formação dos sujeitos e humanizar a prática pedagógica. A educação escolar é fundamental para a formação de sujeitos críticos e culturalmente emancipados, e o corpo desempenha um papel central nesse processo, sendo tanto receptor quanto lugar de expressão do conhecimento acumulado.

Na escola e na educação, o debate sobre a corporeidade é fundamental. A corporeidade vai além do corpo biológico, incorporando aspectos sociais, culturais e históricos que influenciam a interação do ser humano com o mundo e com outras pessoas. Ela se manifesta na dialética entre o concreto e o abstrato, o real e o virtual, fornecendo um amplo leque de possibilidades motoras para a realização das tarefas. No contexto escolar, a corporeidade é cada vez mais reconhecida como uma linguagem sensível, marcada por sentimentos, gestos, pensamentos e sensações múltiplas, que proporciona uma significativa possibilidade educativa. A presença do corpo na educação escolar promove reflexões que levam a mudanças de valores, atitudes e comportamentos, reconhecendo a complexidade das relações entre educação, escola, corpo e movimento.

Um dos espaços de discussão e temas sobre o corpo na escola, na formação e atuação pedagógica é sobre a mídia. A mídia exerce uma influência profunda sobre a sociedade, moldando percepções, hábitos e comportamentos, incluindo a concepção do corpo ideal. A escola enfrenta o desafio de lidar com essa influência, promovendo uma compreensão crítica das mensagens midiáticas e cultivando valores como respeito à diversidade corporal.

O corpo midiático é frequentemente associado a padrões inatingíveis de beleza e sucesso, perpetuando ideais que podem gerar pressões sociais e distúrbios cognitivos. No entanto, a mídia também pode ser uma ferramenta educacional poderosa quando utilizada de forma consciente e reflexiva.

A mídia-educação surge como uma resposta a esse desafio, buscando integrar a compreensão crítica da mídia no currículo escolar e na formação de professores. A Agenda de Paris (2007) estabelece diretrizes para promover a mídia-educação, enfatizando a inclusão da diversidade cultural, o respeito aos direitos humanos e o desenvolvimento de competências para uma participação ativa na sociedade da informação.

Essas diretrizes destacam a importância de programas integrados em todos os níveis de ensino, a formação de professores, a sensibilização dos diversos atores sociais e a cooperação internacional em ações educacionais. Ao adotar uma abordagem interdisciplinar e promover o diálogo entre pesquisa e prática, a mídia-educação busca capacitar os estudantes para uma participação crítica e responsável na sociedade contemporânea.

Assim, a educação e a atuação docente têm o potencial de se tornar uma força transformadora no projeto de humanização e emancipação do ser humano, centrando-se na corporeidade e resgatando a sensibilidade, a criatividade e o encontro consigo mesmo e com os outros.

É Hora de Praticar!

Movimento, cultura e educação

A pedagoga Ivone atua na Educação Infantil de uma escola pública. Essa escola possui vários projetos e ações para a valorização da cultura local e o conhecimento sobre outras culturas.

A turma da professora Ivone, que é formada por um grupo de alunos de diferentes origens, é convidada a participar de uma apresentação de dança para celebrar a diversidade cultural. No entanto, alguns alunos expressam desconforto em participar devido à falta de familiaridade com os estilos de dança de outras culturas, bem como insegurança em relação aos seus próprios corpos e às habilidades de movimento.

Como a pedagoga Ivone poderia pensar o encaminhamento dessa situação, que é tão rotineira no cotidiano escolar?

Reflita

- Quais aspectos são essenciais para a compreensão do corpo nas concepções de Descartes e de Merleau-Ponty?

- Como podemos compreender o corpo e o movimento humano enquanto produto e produção de cultura no contexto escolar?

- Como a linguagem, o corpo e o movimento são impactados na construção de valores a partir da mídia? E qual o papel da atuação docente no contexto da mídia-educação?

Resolução do estudo de caso