Teoria do Poder

Aula 1

Reflexões sobre o conceito de poder.

Reflexões sobre o conceito de poder

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Partida

Prezado estudante,

Você já se perguntou o que é o poder? De onde vem essa concepção que no imaginário popular chamamos de poder? A quem podemos chamar de poderosos na acepção do termo? Em algum momento já ligamos ter poder a ter dinheiro – por que isso acontece? Qual é a relação entre ter dinheiro e ter poder, e como isso passa pela política? Nesta aula, vamos compreender esse elemento que liga economia e política no mundo contemporâneo. Mas a complexidade da questão não pode ser abarcada nesta aula, e com certeza entender a nossa realidade exige uma compreensão inicial clássica. Por isso, vamos começar pela teoria clássica e analisar o conceito à luz dos autores que a ciência política trabalha e pesquisa. Preparado para mais um desafio? Vamos juntos!

Vamos Começar!

Poder e sociedade

Anthony Giddens (2009), em seu livro A constituição da sociedade, desenvolveu uma compreensão do poder a partir de aspectos estruturantes sociais entre ação e poder. Portanto, não há como negar que para entender o poder devemos partir da compreensão do conceito em sistemas sociais. É pela relação entre os indivíduos dotados da ação humana no sentido orientado que se define o conceito de poder para o autor, em uma relação de influência, que Giddens denomina:

dialética do controle em sistemas sociais. […]

O poder em sistemas sociais que desfrutam de certa continuidade no tempo e no espaço pressupõe relações regularizadas de autonomia e dependência entre atores ou coletividades em contextos de interação social. Mas todas as formas de dependência oferecem alguns recursos por meios dos quais aqueles que são subordinados podem influenciar as atividades de seus superiores. É a isso que chamo de dialética do controle em sistemas sociais (Giddens, 2009, p. 18).

Direcionamos, então, nosso estudo para compreensão de relações determinadas, de indivíduos reais, em condições de fazer sua própria história, e que não podem ser desvinculados das condições reais de existência histórica. Relações de poder são relações de dominação e autoridade; desse modo, poder, em política, é a capacidade de agir no sentido de orientar e/ou determinar a ação de outrem. A isso chamamos de dominação. Domina quem tem poder, e este, por isso mesmo, é o que dá sentido à dominação. Na prática:

o homem não é só sujeito, mas também o objeto do poder social. É poder social a capacidade que um pai tem para dar ordem a seus filhos ou a capacidade de um Governo de dar ordem aos seus cidadãos. (Bobbio; Matteucci; Pasquino, 2010, p. 933).

Etienne de La Boétie: o discurso sobre a servidão voluntária

Algumas perguntas se colocam com a definição do que é o poder. O que tem um pai sobre o filho se não poder – isso é autoridade? Do mesmo modo, o que o governo exerce ao dar ordem aos seus cidadãos se não dominação? O poder é a fonte da autoridade e da dominação. Só está autorizado a mandar e dominar aquele que detém poder. Podemos esclarecer o que é o poder de maneira conceitual, mas ainda fica a questão: o que faz um indivíduo, um agente social, obedecer a outro? No mesmo sentido, qual é a fonte do poder utilizado por aquele que exerce autoridade e domina?

Para responder a essas indagações vamos recorrer às ideias de Etienne de La Boétie, autor francês que viveu entre a primeira e a segunda metade do século XVI, escritor do ensaio O discurso da servidão voluntária.

Nesse texto, La Boétie propõe uma reflexão que poderíamos resumir em uma pergunta: afinal, por que muitos homens e mulheres (a sociedade) se deixam dominar por apenas um indivíduo (o governante)? Para o autor, aquele que domina um coletivo humano será sempre um tirano. Em suas palavras:

No momento, gostaria apenas que me fizessem compreender como é possível que tantos homens, tantas cidades, tantas nações às vezes suportem tudo de um Tirano só, que tem apenas o poderio que lhe dão, que não tem o poder de prejudicá-los senão enquanto aceitam suportá-lo, e que não poderia fazer-lhes mal algum se não preferissem, a contradizê-lo, suportar tudo dele. Coisa realmente surpreendente (e, no entanto, tão comum que se deve mais gemer por ela que surpreender-se) é ver milhões e milhões de homens miseravelmente subjugados e, de cabeça baixa; submissos a um julgo deplorável; não que a ele sejam obrigados por força maior, mas porque são fascinados e, por assim dizer, enfeitiçados apenas pelo nome de um que não deveriam temer, pois ele é só [...] (La Boétie, 1999, p. 74).

La Boétie denominou esse fenômeno em que um único indivíduo (o governante) se torna capaz de dominar um conjunto de indivíduos (os governados ou súditos) “servidão voluntária”. Depreende-se, pois, que muitos se deixam ser governados por um voluntariamente, muitas vezes sem ao menos questionar o porquê dessa relação de dominação. Nesse sentido, a dominação pode ser compreendida como algo quase inconsciente, muito embora seja real, concreta e cotidiana.

Segundo o autor, são três as fontes dessa dominação voluntária, ou seja, s do poder entre os homens. Vejamos:

O costume: os homens se deixam dominar porque são educados a ser dominados. De geração em geração, nos é transmitida a ideia de que um único homem deve ser responsável pela condução da vida coletiva. A educação, transmitida de pai para filho, perpetua e "naturaliza" as relações de dominação. De certo modo, podemos argumentar que está implícita a ideia de que a humanidade desconfia do pacto coletivo se nele não estiver contida a ideia de que alguém deve ser responsável pelo destino comum. Para o autor, nascemos em sociedade e nela sempre houve aquele que comanda e aqueles que são comandados. Podemos argumentar, também, por meio das ideias do autor, que há um princípio coletivo que fundamenta a dominação entre os homens.

O encantamento: os homens se deixam encantar pelos que dominam. Isso ocorre porque há sempre uma distância, por maior ou menor que seja, entre o dominante e os dominados. Utilizando essa distância, os governantes jogam com o poder para se fazerem temer, para persuadir, convencer e usar os governados. Isso explica por que na dominação deve haver persuasão por parte do governante, mesmo que, para isso, ele use ardil, carisma e/ou força. Assim, além do princípio coletivo da dominação, há um fundamento subjetivo da autoridade. Deixamo-nos governar porque somos “encantados” pelas palavras do líder, por seus atos e por sua expressão.

A estrutura da dominação: segundo La Boétie (1999), há uma rede de dominação que faz que do topo à base da pirâmide todos se deixem governar. Em volta do tirano, do governante, há sempre uma dezena de fiéis seguidores – seus ministros, secretários, agentes diretos. Estes, por sua vez, por estarem bem próximos ao tirano, têm poder para, sob seus domínios, ter um outro conjunto de dezenas e dezenas de indivíduos fiéis. Assim, esses últimos, por estarem próximos daqueles que são próximos do governante, também se sentem poderosos e, por isso, têm também sob seu domínio outras dezenas de dominados, e assim por diante. Esse jogo piramidal “distribui” o poder e gera uma rede, uma estrutura de dominação que leva os homens, de dezenas a milhões, a se atarem no centro da trama representada por um, o governante. Logo, quanto mais próximos do centro estiverem os indivíduos, mais poder têm, e quanto mais distantes, menos poder possuem. De todo modo, pode-se argumentar que, na trama que leva à dominação voluntária, todos têm alguma parcela de poder.

Os três elementos propostos por La Boétie como fundamentos do poder, podem, no entanto, ser desconstruídos. Repare que no argumento do autor, para que o dominante domine, deve haver uma rede, uma estrutura de dominação que gera a crença e o costume. Podemos argumentar que se a rede se quebra em algum ponto, se os dominados deixam de estar confiantes, encantados pelo dominante, não passarão à frente a ideia de que aquele governante continuará governando.

Dito isso, dependerá dos muitos dominados deixarem de servir voluntariamente na rede de dominação para que o governante perca a legitimidade de sua autoridade. Na inter-relação entre o costume, a crença e a estrutura do poder, não pode haver desconfiança ou descontentamento por parte dos súditos, dos dominados. Daí que o governante é, de certo modo, tão refém de seu próprio poder e autoridade quanto os governados.

Será a fonte da autoridade o bom uso do poder pelo governante? La Boétie, em sua obra Discurso da servidão voluntária, afirma que a democracia não era um regime comum a muitos países, mas parece que seus argumentos são válidos para pensarmos a política na atualidade; afinal, nas democracias contemporâneas, governantes que não fazem bom uso do poder recebem rapidamente a desconfiança – para não dizer aversão – dos cidadãos.

Siga em Frente...

Norberto Bobbio: uma tipologia dos poderes

No pensamento de alguns autores contemporâneos, a delimitação do conceito de poder, no interior das estruturas sociais historicamente construídas, segue a ciência política para o aprofundamento dos estudos das relações que se estabelecem entre o poder, a política e a sociedade.

Seria o caso de perguntar como o escritor político (de modo geral, o cientista social) pode ter comportamento diferente do botânico (de modo geral, do cientista da natureza). O problema é muito complexo, mas pode ter uma resposta bastante simples: a postura assumida pelo cientista social e pelo cientista da natureza, diante do objeto da sua investigação, é influenciada pelo fato de que o primeiro crê poder interferir diretamente nas transformações da sociedade, enquanto o segundo não pretende influir sobre as transformações da natureza (Bobbio, 1988, p. 34).

Nesse caminho, autores como Norberto Bobbio (1988), trazem essa espécie de tipologia para análise, que está intimamente ligada ao reflexo dos poderes dos Estados em meio ao desenrolar capitalista no âmbito internacional, sem prescindir de analisar o conflito em moldes contemporâneos. Vai levantar o autor a respeito dos conflitos da nossa “era” que diante da competição entre as duas grandes potências pela supremacia que

devoram imensas riquezas, sem objetivo, e com o único resultado de tornar a confirmar a persistência da vontade de potência na história humana, impedindo o desenvolvimento civil e econômico dos países mais atrasados (Bobbio, 1988, p. LVI).

Que as relações de poder atingiram uma proporção diferente daquela entendida na antiguidade, mas que conserva o caráter da busca do poder, mesmo em moldes jurídicos e políticos da modernidade:

No entanto se reconhece a paridade jurídica na comunidade internacional; que se provocou e alimentou guerras de extermínio, como aquelas na Coréia e no Vietnã; que se dividiu e colocou uns contra os outros, gentes, povos e nações; diante do crescimento indiscriminado de armas cada vez mais mortíferas e mais insidiosas de ambas as partes, não obstante as longas negociações diplomáticas raramente concluídas em tratados, aliás, quase sempre imediatamente violados, o meu estado de ânimo, quando escrevi a maioria das páginas que compõem este livro, está expresso, lá onde, refletindo sobre a hipocrisia das declarações de paz em perene contraste com a crua realidade das ações de guerra, coloquei-me a pergunta: “Quem os detém, quem os deterá? (Bobbio, 2009, p. LVI).

Para tanto, a “tipologia” que levantamos em Norberto Bobbio pode ser verificada na forma como o poder é exercido, ou seja, na forma e no exercício do poder na modernidade. O autor vai levantar, em seu livro A teoria das formas de governo, uma análise dos pensadores clássicos e das relações de poder a partir do exercício do poder político, que considera as transformações na construção dos direitos e da cidadania modernas, como na classificação dos poderes em Montesquieu, por exemplo, com as formas despóticas e da ditadura como termos de concentração do poder na atualidade.

Os termos "despotismo" e "ditadura" são empregados, na linguagem marxista, como sinônimos, nas expressões "despotismo de classe" e "ditadura de classe". Mas, como também já dissemos, "ditadura" terminou por prevalecer, de modo que hoje, tanto na linguagem comum como na especializada, dos três termos tradicionalmente empregados para indicar um governo absoluto, exclusivo, pessoal, moral e juridicamente condenável - "tirania", "despotismo" e "ditadura" -, os dois primeiros caíram em desuso. Só o terceiro é usado continuamente, aplicado às situações mais diversas (Bobbio, 1988, p. 158).

Para o autor, temos de considerar esses elementos políticos na atualidade, sem distanciá-los do momento histórico e da atual conjuntura social e política correspondentes à dinâmica de poder, que no capitalismo envolve as diferentes formas de governos e poder contemporâneos. Temos, portanto, de considerar a ditadura como forma contemporânea de concentração do poder e que está de maneira contraposta à versão dos direitos políticos, sociais e civis. Afinal, qual a correlação na nossa sociedade entre democracia e ditadura? Conversaremos mais adiante a esse respeito.

Vamos Exercitar?

O que retiramos do conhecimento acerca do poder é que, de fato, está presente no centro das relações humanas. Não importa o quanto as sociedades humanas se complexifiquem, criem formas de organização cada vez mais específicas e delimitadas, as relações de poder estão ligadas ao nosso devir. No entanto, esse determinismo deve ser relativizado, na mesma medida em que criamos formas de organização em que o poder político possa ser voltado a uma sociedade mais igualitária e justa. Isso só amadurecerá no seio de uma sociedade igualitária e justa. Será que a sociedade capitalista, tomando essa forma de sociedade na história, no momento em que estamos dialogando, é a forma societal que busca igualdade? Somente nós, no agir coletivo, podemos construir maneiras de organização que equilibrem o processo histórico. Não podemos negar o poder e as relações políticas, porém, compreendê-lo a luz da ciência política parece um caminho e fato histórico.

Saiba Mais

O contato e o conhecimento da literatura e obra clássicas na área da ciência política nos revelam que o objeto científico e as relações que atualmente nos cercam a respeito do poder já estavam presentes na análise dos autores no século XVI. Por isso, acesse o conteúdo clássico indicado a segui e o aproxime do nosso devir histórico, com as palavras do próprio pensador.

LA BOÉTIE, É. O discurso da servidão voluntária. Petrópolis: Vozes, 2022.

Referências Bibliográficas

BOBBIO, N. A Teoria das Formas de Governo. Brasília: UnB, 1988.

BOBBIO, N. O Terceiro Ausente: Ensaios e Discursos sobre a Paz e a Guerra. Barueri: Manole, 2009.

BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política. V. 2. Brasília: UNB, 2010.

FERRAZ JUNIOR, T. S. Trajetória e obra de Norberto Bobbio. Estudos Avançados, v. 27, n. 79, p. 281–284, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-40142013000300021. Acesso em: 31 dez. 2023.

GIDDENS, A. A constituição da sociedade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.

LA BOÉTIE, E. Discurso da servidão voluntária. São Paulo: Brasiliense, 1999.

LAFER, C. Norberto Bobbio: trajetória e obra. São Paulo: Perspectiva, 2013.

SOUSA, M. R. A verdade inconveniente de Étienne de La Boétie e a formação da realidade política brasileira. Revista Mangaio Acadêmico, v. 2, n. 3, p. 86–91, jul./dez. 2017.

Aula 2

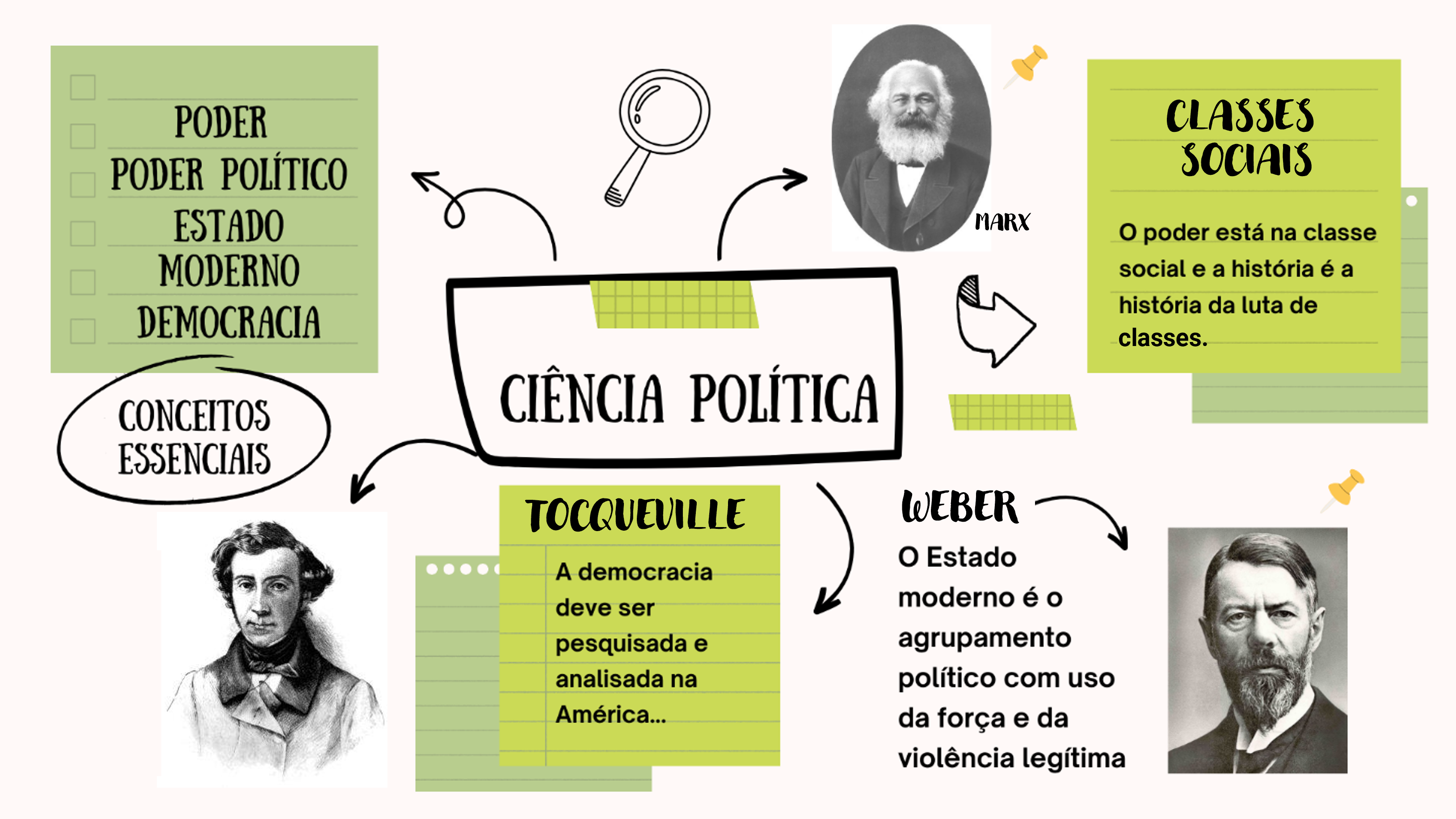

Karl Marx e a Ciência Política

Karl Marx e a Ciência Política

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Partida

Muito bem-vindo ao nosso encontro de ciência política, desta vez abordando Karl Marx.

Algumas perguntas logo nos aparecem quando falamos de poder, não é mesmo? É possível concebermos outra sociedade em que não exista exploração do homem pelo homem? O que nos faz refletir quando observamos as desigualdades sociais no nosso entorno? Será que politicamente podemos construir uma sociedade em que o poder não esteja concentrado, e sim a serviço de todos os indivíduos? É possível uma sociedade sem classes sociais? Essas e outras questões abordaremos em ciência política a partir do pensamento de um dos autores mais conhecidos na história das ideias políticas: Karl Marx.

Vamos Começar!

É preciso elencar alguns esclarecimentos teóricos quando tratamos de um pensador que marcou a teoria política da contemporaneidade. Existe um limite tênue e que não pode ser ultrapassando quando falamos de Karl Marx, que é considerar o devido tempo histórico em que o autor escreve e desenvolve sua teoria. Portanto, não se pode transportar ideologias para as ideias de um autor que marcou o século XIX. Dito isso, temos ainda que desmontar alguns preceitos que porventura já estejam estabelecidos, fruto de considerações ideológicas externas.

Poder político e as classes sociais no capitalismo

Começaremos pela abordagem, levantando apenas a política em Marx. Esse autor que nasceu em Trier, na Alemanha, em 1818, vive o teor do processo de industrialização do capitalismo do século XIX e pode ser considerado cientista social, filósofo, pensador e revolucionário. Ao contrário do que muitos apregoam, o marxismo não está na figura de Karl Marx e suas ideias, mas no método que esse autor inaugura na ciência: o materialismo histórico e dialético. Com isso, temos de levantar a pergunta que nos movimenta nesta aula: onde está o poder para Marx?

Partindo do seu método de análise social, o poder está na classe. O poder está nas relações sociais, que constituem a essência do capitalismo formador das classes sociais como as conhecemos. Portanto, conhecendo as classes sociais como categorias analíticas, podemos também compreender o que é o poder em Marx. Se o poder está na classe social, como podemos defini-la de maneira científica?

As classes sociais ocupam o epicentro da teoria, como visto pela própria leitura que o autor desenvolve da realidade e das condições dos trabalhadores no século XIX. É conhecida a seguinte afirmação dos autores do Manifesto do Partido Comunista: “A história de toda sociedade até nossos dias é a história da luta de classes”.

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre e oficial, em suma, opressores e oprimidos sempre estiveram em constante oposição; empenhados numa luta sem trégua, ora velada, ora aberta, luta que a cada etapa conduziu a uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou ao aniquilamento das duas classes em confronto (Marx, 2016, p. 24).

Portanto, o poder na classe social significa a própria existência da classe, que nas diferentes formas e sociedades humanas na história a dialética de formação das classes sempre condicionou as relações de poder e autoridade. O poder político, no entanto, se modifica com as forças sociais que tomam forma a cada período histórico, a cada modo de produção e suas contradições de classe, pela maneira como os indivíduos produzem e reproduzem a vida.

Nicos Poulantzas (1978), um estudioso marxista que marcou o século XX, abordará a classe social em Marx da seguinte forma:

As classes sociais são conjuntos de agentes sociais determinados principalmente, mas não exclusivamente, por seu lugar no processo de produção, isto é, na esfera econômica. [...] Para o marxismo, o econômico assume um papel determinante em um modo de produção e numa formação social: mas o político e o ideológico, enfim a superestrutura, desempenham igualmente um papel muito importante. De fato, todas as vezes que Marx, Engels, Lênin e Mao procedem a uma análise das classes sociais, não se limitam somente ao critério econômico, mas se referem explicitamente a critérios políticos e ideológicos (Poulantzas, 1978, p. 14).

No capitalismo, essa delimitação não está somente ligada ao lugar que nós ocupamos na cadeia produtiva do capital, mas nossas aspirações, ideologias, convicções, posições políticas e, principalmente, as práticas de classe. E quais são as classes sociais no capitalismo atual e quem são os agentes sociais responsáveis por ocupar essas posições? Somos nós, no momento e na conjuntura da luta de classes.

Para Karl Marx, as classes sociais fundamentais são as que observamos a partir da dialética da produção e da reprodução sociais. No capitalismo, o autor chamará de classes fundamentais, como modelos e categorias observáveis na história, a burguesia e o proletariado, assim como suas frações de classe resultantes do modo de produção dominante nessa formação social. A classe média, a pequena burguesia, o campesinato, o lumpemproletariado. Podemos observar que os apontamentos teóricos de Marx e Engels em O Capital, no livro III, sistematizado após a morte de Karl Marx, atentam para três classes fundamentais:

Os proprietários de mera força de trabalho, os proprietários de capital e os proprietários fundiários, que têm no salário, no lucro e na renda da terra suas respectivas fontes de rendimento, isto é, os assalariados, os capitalistas e os proprietários fundiários, formam as três grandes classes da sociedade moderna, fundada no modo de produção capitalista (Marx, 2017, p. 947).

A problemática das classes sociais em Marx ocupa o lugar central, e a complexidade da dialética entre a “infraestrutura” e a “superestrutura” torna o método verificável e rico em materialidade, incluindo a nossa atualidade. Quem nunca observou as contradições que envolvem as desigualdades sociais? As desigualdades são elementos históricos e que apontam para as contradições do modo de produção e sociedade em que vivemos, e é por esse motivo que Karl Marx demonstrará como os aspectos econômicos e políticos estão intimamente ligados.

Siga em Frente...

Golpe de estado e bonapartismo

Como a classe social é uma categoria central para Karl Marx e o poder está na própria classe, mais precisamente na relação de luta entre as classes, a história das sociedades humanas é a história do conflito entre as diferentes classes sociais. O exercício do poder se dá em meio às condições do próprio capitalismo de maneira diversa e complexa, porém, a partir do poder político de Estado. Convém levantar o conceito, a categoria e o significado que o Estado tem na teoria de Karl Marx:

O Estado não é, portanto, de modo algum, um poder que é imposto de fora da sociedade e tão pouco é “a realidade da ideia ética”, nem “a imagem e a realidade da razão”, como afirma Hegel. É antes um produto da sociedade, quando essa chega a um determinado grau de desenvolvimento. É o reconhecimento de que essa sociedade está enredada numa irremediável contradição com ela própria, que está dividida em oposições inconciliáveis de que ela não é capaz de se livrar. Mas para que essas oposições, classes com interesses econômicos em conflito não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, tornou-se necessário um poder situado aparentemente acima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da “ordem” (Engels, 1984, p. 209).

Portanto, o Estado moderno, propriamente na visão de Marx e Engels, não é um poder autônomo em condições exteriores e acima dos indivíduos, é diametralmente oposto a essa determinação e se configura como o reflexo das forças sociais. Temos de ressaltar nesse campo teórico que o poder político de Estado tem uma autonomia frente aos indivíduos, consolidada pela conjuntura histórica de classes. Não quer dizer que estamos rotulando a que classes nos situamos, mas que não é possível, no capitalismo, ignorar a contradição e a desigualdade. Por esse motivo o autor desenvolve sua teoria do Estado margeando as relações econômicas materializadas no capitalismo – o Estado, enquanto esfera política da superestrutura, também determina a ação dos indivíduos e das classes sociais, afinal, não há como ignorar a presença política do Estado moderno nas leis, por exemplo.

Neste ponto fica claro que o Estado capitalista possui uma originalidade frente às estruturas das relações de produção, por um lado, e ao campo da luta de classes, por outro. A separação do produtor direto dos meios de produção relaciona-se à institucionalização do sujeito jurídico dos indivíduos. Essa relação do Estado com as relações de produção tem no personalismo individualista a sua forma ideológica, substituindo a crença religiosa como o centro da instância ideológica desde a transição ao capitalismo. Já a relação do Estado com a luta de classes é subdividida em duas: a relação com a luta econômica e a relação com a luta política. A estrutura jurídica e ideológica do Estado instaura, em seu nível, a ocultação das relações de classe dos produtores, que são distribuídos em classes, mas passam a se perceber como indivíduos autônomos, sujeitos de direito. A concorrência no capitalismo não é, portanto, somente decorrente da estrutura nas relações capitalistas de produção, mas também um efeito do jurídico e ideológico sobre as práticas econômicas (Farias; Del Passo, 2020, p. 175).

Da teoria marxista do Estado, temos que mencionar a proposta e a categoria de bonapartismo. Essa categoria revela que o poder e o exercício do poder político entre as classes sociais em luta encontra na esfera personificada e executiva do poder do Estado moderno a sua condição individualista de dominação e poder sobre a sociedade e os indivíduos no capitalismo. O bonapartismo constitui uma forma de poder que se materializa em um indivíduo recoberto pela forma de uma ditadura no exercício desse poder. Quando Marx elabora a categoria de bonapartismo, o faz mediante análise do golpe de Estado ocorrido na França do século XIX:

Nos escritos de Marx e Engels, a expressão bonapartismo refere-se a uma forma de regime político da sociedade capitalista na qual a parte executiva do Estado, sob domínio de um indivíduo, alcança poder ditatorial sobre todas as outras partes do Estado e sobre a sociedade. O bonapartismo constitui, assim, uma manifestação extrema daquilo que, em escritos marxistas recentes sobre o Estado, foi chamado de sua “autonomia relativa” (Poulantzas, 1968). O principal exemplo dessa forma de regime durante a vida de Marx foi o de Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão I, que passou a ser Napoleão III depois do golpe de Estado que deu em 2 de dezembro de 1851 (Bottomore, 2001, p. 35).

Da categoria do bonapartismo, surgem definições atuais de poder e das classes que só podemos verificar na ação histórica e real do método. No Brasil, atualmente, a presença das classes é notável e passível de análise para o campo da ciência política.

A Comuna de Paris

De todos os episódios históricos que Marx desenvolveu análises, a Comuna de Paris talvez seja o mais interessante, porque o autor escreve nos próprios acontecimentos. Marcada no ano de 1871, o episódio da Comuna de Paris, como ficou conhecido, foi debatido por Marx no seu texto A guerra civil na França (1871).

A Comuna de Paris durou dois meses e leva esse nome pelo fato da tomada do poder em Paris pelos trabalhadores. Mesmo com a derrota, o período deixa grandes noções para o campo teórico e prático da luta de classes e pode ser desenhado para interlocução das relações de poder entre as classes sociais no capitalismo do século XIX.

Durante os 72 dias transcorridos entre 18 de março e 28 de maio de 1871, a França foi testemunha de uma experiência única, sem precedentes: a Comuna de Paris. Sua instauração foi antecedida pela feroz guerra franco-prussiana e a derrubada do II Império, com Luís Bonaparte à frente. Com a Comuna, a classe operária conquistava o poder político pela primeira vez na história, o que deixou valiosíssimos ensinamentos aos revolucionários de todo o mundo e cuja vigência e utilidade prática se agigantou com o passar do tempo (Boron, 2011, p. 241).

Claro que essa passagem na história não foi colocada por Marx como uma receita revolucionária, tampouco como um caminho geral a ser seguido pelo proletariado em geral, mas as medidas que se referiam a França naquele momento poderiam ser entendidas para o contexto de classe do que o autor vai desenhar como a “ditadura do proletariado”, categoria do seu método que ainda fomenta debates.

Os fatos que tiveram lugar em Paris nesse breve lapso permitiram refinar significativamente a teoria marxista do Estado e da política (Boron, 2011, p. 241).

A Comuna de Paris não foi uma revolução socialista. Essa afirmação recorre do conceito de revolução na teoria de Marx que ocupa lugar central e que trata, por definição, de uma transformação profunda da totalidade social, ou seja, de todo o capitalismo. Não foi o que ocorreu com o caráter geral do capitalismo no mundo, porém, a Paris sitiada colocou essa grande interrogação aos capitalistas da época na Europa. Por isso, é possível retirarmos elementos de compreensão do materialismo histórico e dialético a partir do episódio ocorrido na França do século XIX, em meio à expansão capitalista e dos monopólios que se concretizariam a partir do contexto.

Em seu texto, Marx introduz uma importante distinção ao assinalar, a propósito da gestão cotidiana do governo da Comuna, que “ao passo que os órgãos meramente repressivos do velho poder estatal deveriam ser amputados, suas funções legítimas seriam arrancadas a uma autoridade que usurpava à sociedade uma posição proeminente e restituídas aos agentes responsáveis dessa sociedade” (Marx, 2011: 58). Como consequência, a Comuna materializa uma reapropriação social das funções expropriadas pelo Estado, dando nascimento a “um governo da classe operária, o produto da luta da classe produtora contra a classe apropriadora, a forma política enfim descoberta para se levar a efeito a emancipação econômica do trabalho” (Marx, 2011: 59). Contrariamente ao que assinalam os críticos do marxismo, que a acusam de pretender funcionar sem Estado em uma sociedade tão complexa como a atual, os ensinamentos da Comuna demonstram que a organização política da sociedade pode se construir seguindo lineamentos distintos e alternativos ao Estado: manutenção e expansão das suas legítimas funções (abastecimento de insumos básicos, provisão da saúde, educação, moradia e previdência social, defesa diante das agressões externas etc.), uma vez que as repressivas haviam sido amputadas (Boron, 2011, p. 243).

O grande interesse de Marx pela Comuna passava também pelo caráter democrático do governo proletário em meio ao poder do capitalismo e do Estado capitalista. Com a devida autonomia relativa desse exercício, é possível hoje em dia debatermos a forma elementar do Estado capitalista em meio a uma realidade desigual e que exclui do poder as classes menos favorecidas no processo. Afinal, no Brasil atual não podemos verificar esses elementos? O capitalismo brasileiro não se desenvolveu em fatores da desigualdade? É possível outras formas de políticas que envolvam uma governança mais equitativa do poder sem considerar a luta de classes e suas frações no Brasil? Talvez os autores possam nos ajudar a compreender a realidade contraditória que nos cerca. Por esse motivo, a ciência política tem muito a nos dizer.

Vamos Exercitar?

Toda e qualquer forma de sociedade na história produziu e reproduziu sua existência em fatores materiais, sociais e políticos. Das relações de poder, a partir da divisão do trabalho e das sociedades mais complexas, indivíduos reais em condições reais de existência também desenvolveram formas políticas que estão diretamente ligadas ao poder – mais precisamente ao poder como algo coletivo, ou seja, de classe. Na medida em que os indivíduos se apropriam da produção social da riqueza, percebemos a divisão da sociedade entre classes opostas e que, no nosso caso, no capitalismo, antagônicas. Significa que atualmente, a partir da leitura científica de Karl Marx, podemos também falar da realidade brasileira imersa em determinações capitalistas muito peculiares. É possível examinar, por exemplo, as políticas econômica, social, externa e de cidadania dos governos e a própria dificuldade política para a ampliação da democracia e dos direitos sociais no Brasil.

Saiba Mais

O episódio histórico da Comuna de Paris pode ser observado nos elementos da teoria de Karl Marx no artigo de Atílio Boron indicado a seguir.

BORON, A. A. Os duradouros ensinamentos da Comuna de Paris. Lutas Sociais, São Paulo, n. 25/26, p. 241-247, 2º sem. de 2010 e 1º sem. de 2011.

Referências Bibliográficas

BORON, A. A. Os duradouros ensinamentos da Comuna de Paris. Lutas Sociais, São Paulo, n. 25/26, p. 241-247, 2º sem. de 2010 e 1º sem. de 2011. Disponível em: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/192943?show=full. Acesso em: 31 dez. 2023.

BOTTOMORE, T. (org.). Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

COLLIN, D. Compreender Marx. Petrópolis: Vozes, 2008.

ENGELS, F. A origem da família da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984.

FARIAS, F. P.; PASSO, O. F. Poder político e classes sociais. Resenha. Lutas Sociais, São Paulo, v. 24, n. 44, p. 173-179, jan./jun. 2020. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/download/52230/34430/155309. Acesso em: 31 dez. 2023.

MARX, K.; ENGELS, F. Manifesto do Partido Comunista: 1948. Porto Alegre: L&PM, 2016.

MARX, K. As lutas de classe na França. São Paulo: Boitempo, 2012.

MARX, K. O Capital: crítica da economia política: livro III: o processo global de produção capitalista. São Paulo: Boitempo, 2017.

POULANTZAS, N. As classes sociais no capitalismo de hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

POULANTZAS, N. Poder político e classes sociais. Campinas: Editora Unicamp, 2019.

SILVA, S. Introdução ao pensamento social clássico. Curitiba: Intersaberes, 2019.

ZIZEK, S. A atualidade do manifesto comunista. Petrópolis: Vozes, 2021.

Aula 3

Max Weber e a Ciência Política

Max Weber e a Ciência Política

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Quais são as características daqueles que exercem o poder? Como evoluímos de formas tradicionais de dominação para formas mais modernas, compatíveis com o que chamamos de cidadania? As formas e os sistemas políticos sob os quais vivemos atualmente guardam relações com o passado? Nesta conversa trataremos juntos das formas de dominação e poder, a partir da contribuição de Max Weber, para reflexão do problema político e seu campo teórico compreensivo da política. Você vai compreender e aplicar essa teoria na dimensão das nossas relações atuais, e verá como a leitura de um autor considerado clássico para a ciência política ainda hoje nos demonstra suas considerações. Mãos à obra!

Vamos Começar!

Max Weber e a política

O sociólogo alemão Max Weber (1864-1920) desenvolveu uma teoria para o poder e a dominação que ficou muito conhecida e ainda é muito difundida e utilizada por sociólogos, cientistas políticos e economistas. Trata-se da teoria dos três tipos de dominação legítima. Veremos que a teoria de Weber se assemelha às ideias do primeiro autor que abordamos, La Boétie, mas são um pouco mais refinadas, dado que Weber estrutura tipos de dominação cuja legitimidade, isto é, a aceitação do dominante pelos dominados, está baseada em motivos de ordem racional, mas também históricas e subjetivas.

É possível afirmar que no plano das ciências sociais esse pensador é considerado clássico, assim como o debate com a teoria de Karl Marx no século anterior, já que o autor está escrevendo no século XX. Weber elege como seu grande interlocutor o próprio campo teórico de Marx, defendendo que o marxismo parte do economicismo. Segundo Weber, a sua concepção de política estava intimamente ligada à ação dos indivíduos e no significado que o poder toma diante de uma realidade que passa pelo processo histórico da racionalização. Assim o é também com a política e sua concepção de Estado.

O que entendemos por política? É extraordinariamente amplo o conceito e abrange toda espécie de atividade diretiva autônoma. [...] Por política entenderemos tão-somente a direção do agrupamento político hoje denominado “Estado” ou a influência que se exerce nesse sentido (Weber, 2004, p. 59).

Isso nos indica a concepção de Estado em Max Weber que passa pelo uso da força como monopólio legítimo da violência em uma relação de autoridade e dominação. Essa afirmação deve ser precisa, porque o autor percebe a multiplicidade sociológica de determinações sobre o Estado, tratado por ele como agrupamento político e suas formas de dominação:

Assim como todos os agrupamentos políticos que o precederam no tempo, o Estado consiste em uma relação de dominação do homem pelo homem, com base no instrumento da violência legítima – ou seja, da violência considerada como legítima. Por conseguinte, o Estado pode existir somente sob condição de que os homens dominados se submetam a autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores (Weber, 2004, p. 61).

Weber: os tipos de dominação e legitimidade

Para Weber, a dominação – portanto, o poder de um sobre outros – pode estar fundamentada na burocracia, na tradição e no carisma. Vejamos cada ponto.

A fonte do poder na dominação de tipo racional-legal ou burocrática é a baseada nas normas, nas leis e na estrutura do Estado, bem como nos processos legais que levam à eleição ou à contratação dos indivíduos que serão responsáveis pelo mando e/ou pelo governo. Quando falamos, por exemplo, em eleição, estamos tratando de um processo organizado de forma racional pelo qual os indivíduos concorrerão ao poder. Do mesmo modo que, por exemplo, um indivíduo, para se tornar juiz e exercer o mando nos tribunais, precisa ter formação específica e se candidatar em um concurso público. O que define as regras das eleições e dos concursos é justamente a lei e, por isso, os ocupantes do poder, nesses casos, têm seu poder baseado na estrutura do Estado, nos regimentos e processos legais, e na burocracia. A dominação, dessa forma, é racional-legal ou burocrática, e:

a associação dominante é eleita ou nomeada (Weber, 2002, p. 128).

O segundo tipo de dominação definida por Max Weber é a baseada na tradição. A fonte do poder na dominação tradicional é a crença nos costumes e nas ordenações antigas. Pense, por exemplo, nas antigas monarquias absolutistas da Europa, nas quais o poder de governar era transmitido de pai para filho. Nesse caso, o critério de escolha do governante não são leis que possibilitam a concorrência entre candidatos, mas a hereditariedade. O mesmo pode se pensar da escolha dos papas no Vaticano. A fonte de seu poder está garantida na antiga crença cristã e não simplesmente na figura do religioso que pleiteia o cargo. A dominação tradicional é baseada no padrão de transferência do poder de geração para geração no sentido de que se acredita que "se sempre assim foi, assim continuará sendo". Nas palavras de Max Weber, nesse tipo de dominação

obedece-se à pessoa em virtude de sua dignidade própria, santificada pela tradição: por fidelidade. O conteúdo da ordem está fixado pela tradição […] (Weber, 2002, p. 131).

O terceiro e último tipo de dominação legítima pensado por Max Weber é a carismática. Segundo o autor, a dominação carismática ocorre

em virtude de devoção afetiva à pessoa do senhor e seus dotes sobrenaturais (carisma) e, particularmente: a faculdades mágicas, revelações ou heroísmo, poder intelectual ou de oratória (Weber, 2002, p. 134-135).

Pense, por exemplo, na relação entre um pastor e seus fiéis: é uma relação de dominação, cuja fonte do poder do pastor sobre seus seguidores está baseada, sobretudo, na capacidade de oratória, na expressão física e no carisma que ele desempenha diante de sua plateia. No entanto, não só os religiosos precisam ter carisma para dominar; veja, por exemplo, que mesmos os políticos que concorrem em eleições precisam demonstrar algum tipo de carisma, passar confiança a seus eleitores, falar bem e fazer seus votantes acreditarem em suas promessas.

Esses três tipos de dominação pensados por Weber estão separados na teoria, em uma formatação de tipos ideais metodológicos e, na realidade, um líder político, um governante ou um mandatário precisa ter um pouco de cada um para conseguir governar. De nada vale um candidato concorrer em uma eleição se ele não tiver carisma e se não conhecer as tradições da localidade e dos cidadãos que governará. Desse modo, podemos argumentar que quem exerce poder o faz por múltiplas qualidades que é capaz de apresentar.

Siga em Frente...

Ciência e política: duas vocações

Em uma das suas últimas conferências, Ciência e política: duas vocações, Max Weber desenvolverá a particularidade do Estado moderno no mundo e no processo de racionalização, que seria, para o pensador, uma forma específica diante dos outros poderes na história. A racionalização também estaria para a política nessa configuração do agrupamento político no uso da força, porém, como os elementos modernos racionais do capitalismo, com uma administração e gestão modernas. A esse elemento ele dedicou particular atenção, por somá-lo ao monopólio da coação física e que trouxe para a sua teoria uma complexa análise do que ele chamou de burocracia.

Por esse motivo, em Ciência e política: duas vocações, Weber desenvolve uma definição conceitual de Estado moderno em relação às várias características modernas da racionalização, baseando a sua análise já nos acontecimentos empíricos do século XX:

O Estado moderno é um agrupamento de dominação que apresenta caráter institucional e que procurou – com êxito – monopolizar, nos limites de um território, a violência física legitima como instrumento de domínio e que, tendo esse objetivo, reuniu nas mãos dos dirigentes os meios materiais de gestão. Isso é o mesmo que dizer que o Estado moderno expropriou todos os funcionários que, consoante o princípio dos “Estados” dispunha no passado, por direito próprio, de meios de gestão, substituindo-se a esses funcionários, no topo da hierarquia inclusive (Weber, 2004, p. 66).

Neste sentido, a racionalidade na política cria aspectos específicos na atualidade capitalista e nas ações dos indivíduos agindo socialmente. O fim estabelecido de dominação e poder ganha corpo próprio nessa teoria de compreensão das complexas e múltiplas relações que atualmente estabelecemos no cotidiano, desde o pagamento de um imposto à escolha de um representante na democracia contemporânea.

Vamos Exercitar?

Quando falamos em burocracia, pensamos em pilhas e pilhas de papéis e a procedimentos demorados e infindáveis. Percebemos, segundo a teoria de Max Weber, que a burocracia está diretamente ligada à substituição de uma ordem em que o poder se estabelecia por direito, e não na legitimidade da escolha. Portanto, a burocracia trata de uma ordem racional avançada e que nos cerca atualmente na política. Por isso, temos a constatação de que evoluímos de formas tradicionais de poder e dominação para a atualidade da democracia em meio a um tipo de Estado, moderno e racional. Falar da teoria de Max Weber é também compreender que as nossas ações políticas estão orientadas pelas e para as ações dos outros, e por isso o poder deve ser compreendido a partir do Estado moderno e das nossas próprias ações. Uma tese interessante e extremamente atual, não é mesmo?

Saiba Mais

Saiba mais a respeito da obra e da teoria de Max Weber na sua própria Biblioteca Virtual. Você vai perceber que o pensamento do autor ainda está presente nas teses e trabalhos de compreensão da realidade social, para além da esfera política e do poder. Compreender as nossas ações e a nossa orientação social é tarefa fundamental ao cientista político, ao sociólogo e aos que se preocupam com a sociedade.

LIMA, R. Introdução à Sociologia de Max Weber. Curitiba: Ibpex, 2009.

Referências Bibliográficas

COLLIOT-THÉLÈNE, C. A Sociologia de Max Weber. Petrópolis: Vozes, 2016.

GIL, A C. Sociologia geral. São Paulo: Atlas S.A., 2011.

LIMA, R. Introdução à Sociologia de Max Weber. Curitiba: Ibpex, 2009.

WEBER, M. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Martin Claret, 2004.

WEBER, M. Política como vocação e ofício. Petrópolis: Vozes, 2020.

WEBER, M. Economia e Sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva. 2. Vol. São Paulo: Editora UnB, 2004.

WEBER, M. Weber: sociologia. São Paulo: Ática, 2002.

WERNECK VIANNA, L. Weber e a interpretação do Brasil. Gramsci.org., 1999. Disponível em: http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=85. Acesso em: 31 dez. 2023.

WHIMSTER, S. Weber. (Introdução/filosofia). São Paulo: Artmed, 2007.

Aula 4

A Democracia

A Democracia

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Você já percebeu que o uso da palavra democracia atualmente está muito ligado às eleições? E que ao falarmos de democracia, estamos mais direcionados a compreendê-la como modelo político em que nossa vontade é respeitada? De fato, a nossa constatação imediata não corresponde ao conteúdo clássico e definidor do que chamamos de democracia. Vamos entender a razão disso? O convite é estudarmos juntos o conteúdo histórico e contemporâneo desse termo que tem demarcado todo o debate político contemporâneo. Vamos entender um pouco mais o que a ciência política tem a nos dizer a esse respeito. Bons estudos!

Vamos Começar!

A democracia na história

À crítica tão veemente de Platão com relação à democracia – “o governo do número”, “o governo de muitos”, “o governo da liberdade excessiva” –, colocando-a como a menos boa das boas formas de governo e a menos má das formas de governo – ou seja, a democracia é fraca e traz poucos benefícios aos seus cidadãos (Bobbio; Matteucci; Pasquino, 2004, p. 320) –, surge o contraponto de Aristóteles. Para Châtelet, Duhamel e Pisier (2009), a reação mais interessante à concepção de democracia platônica é a de Aristóteles, que adota uma posição filosófica:

[...] tornar a filosofia praticável no seio da Cidade tal como ela é, mas também de dar-lhe credibilidade como instrumento teórico capaz de determinar, para cada cidade e em geral, qual a melhor Constituição e quais as virtudes e capacidades exigidas dos cidadãos (Châtelet; Duhamel; Pisier, 2009, p. 20).

Eis que surge a teoria clássica da democracia calcada na tradição aristotélica das três formas de governo:

[...] segundo a qual a Democracia, como o Governo do povo, de todos os cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam de direito de cidadania, se distingue da monarquia, como Governo de um só, e da aristocracia, como Governo de poucos (Bobbio; Matteucci; Pasquino, 2004, p. 319).

Todas contêm em si a possibilidade de degeneração, que é se distanciar de um governo voltado para o bem comum, e são elas respectivamente: a demagogia, a oligarquia e a tirania.

Nesse sentido, e retomando a linhagem das ideias políticas feita por Châtelet, Duhamel e Pisier (2009, p. 21), a fim de entender Atenas como o lócus da gênese do pensamento democrático, o autor apodera-se das palavras de Aristóteles:

quer seja monárquico, oligárquico ou democrático, o regime moderado vale mais que o excessivo; e uma combinação equilibrada de democracia e oligarquia permite, sem dúvida, a melhor existência.

Ou seja, a concretização do bem comum.

Na ciência política, como verificamos, da Grécia antiga até os nossos dias, a democracia vem sendo estudada. O exemplo mais puro, por assim dizer, de democracia direta tem sido a que se materializou na história grega. Porém, é necessário entender o caráter da sociedade ateniense que se estabeleceu nos séculos V e IV a.C., e os limites de ação do Estado de Atenas naquele período.

Na verdade, o único limite respeitado pelo Estado (democrático) ateniense, na sua ação, foi aquele imposto pelos interesses escravistas; ainda que alterasse por vezes a legislação sobre as formas de escravidão, o Estado ateniense jamais propôs a liquidação da escravidão em si mesma (Saes, 1987, p. 45).

Assim também podemos considerar a democracia na Idade Média. De maneira geral, a democracia medieval se relaciona a Estados feudais em momentos anteriores à constituição do Estado moderno e no apogeu do feudalismo europeu. O fio condutor deve ser a sociedade que se forma a partir das novas maneiras de organização política, e por sua vez, também novas configurações de classe e econômicas. Assim, nas repúblicas urbanas da Idade Média europeia nem todas as pessoas eram consideradas cidadãs.

Durante a Idade Média, a democracia de classe exploradora se implantava nos verdadeiros sub-Estados em que se vão convertendo as cidades, a partir do momento (séculos XI e XII) em que conquistam a autonomia jurídico-política diante do Estado monárquico central. Tais cidades agora regidas por uma Carta, ou Constituição própria, podem se organizar como tiranias (isto é, ditaduras); mas também podem, alternativamente, se organizar como repúblicas ou consulados (isto é, democracias). Nesta última categoria estão inseridas inúmeras cidades italianas (Florença, Veneza, Luca, Bolonha etc.), no período que se estende do século X ao XIV, algumas cidades belgas do século XIV (Bruges, Liège, Gand), certas cidades do sul da França (Marselha, Arles, Nimes etc.) (Saes, 1987, p. 46).

Alexis de Tocqueville e a democracia na américa

Alexis de Tocqueville nasceu em 29 de julho de 1805, em Paris. Foi um pensador político, escritor e autor de obras como A democracia na América e O Antigo Regime e a Revolução, nas quais abordou o desenrolar do tema da democracia, em uma proposta liberal, assim como questões que tratam do governo, das ideias, dos costumes, da ciência, das artes, da literatura etc.

A obra de Alexis de Tocqueville A democracia na América marca um pressuposto importante de rompimento político, apesar de muito utilizar pressupostos aristotélicos com a antiguidade clássica. Essa diferença está relatada e estabelecida pelo estudo da democracia nos Estados Unidos da América no século XIX, contrapondo-a à democracia antiga pelos elementos da modernidade e das revoluções burguesas que marcaram a passagem para a contemporaneidade.

A democracia americana se torna possível para ele pela “igualdade de condição”, sendo essa na realidade uma condição necessária, isto é, pela igualdade de acesso das pessoas não somente para votar ou ocupar cargos públicos, mas também uma igualdade de vantagens econômicas e, culturalmente, em atitudes antiaristocráticas (Cunningham, 2009, p. 17).

Tocqueville está relacionado ao pensamento liberal que transpassa a consolidação do capitalismo nos países que vivenciam o século XIX. Isso reverbera em sua análise, cheia de preocupações normativas. Tocqueville vai buscar na América a concepção de democracia mais alinhada com a potencialização dos vetores revolucionários europeus modernos, advindos da herança revolucionária francesa.

Um dos conceitos estudados pelos autores que interpretam a obra de Alexis de Tocqueville é o de tirania da maioria. Essa expressão recorre à teoria democrático-liberal do autor, de que “em uma democracia, pessoas com propensões, para não mencionar crenças políticas, fora do acordo com a maioria serão marginalizadas” ou, de outro modo, “maltratadas pela maioria com pontos de vista políticos alternativos e gostos culturais, de acordo com ela, corrompidos” (Cunningham, 2009, p. 67).

“O que é maioria”, Tocqueville escreve, “senão um indivíduo com opiniões e comumente com interesses contrários a outro indivíduo, chamado minoria?” Na forma mais completamente realizada de democracia (a América para ele), essa maioria é dotada de poderes sem controle, o que ocasiona a preocupação de que “se você admite que um homem investido de onipotência possa abusar contra seus adversários, por que não admitir o mesmo com referência à maioria?” (1969 [1835-1840], p. 251). Tocqueville pensou que isso é exatamente o que aconteceu na América, e ele usou a agora bem conhecida frase, “a tirania da maioria”, para descrever uma quantidade de falhas (Cunningham, 2009, p. 24).

Esse conceito ainda hoje colocado à prova nas democracias contemporâneas, dado o caráter procedimental e instrumental das democracias nos países, assim como o fator liberal que conduz os vetores econômicos e políticos atuais.

Siga em Frente...

Schumpeter e a democracia

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), assim como Alexis de Tocqueville, está entre os autores proeminentes das teorias da democracia, posto o caráter de demonstração moderno trazido para a contemporaneidade. Schumpeter aproxima o conteúdo da democracia da análise econômica, e isso traz pressupostos importantes.

Com a publicação do seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, em 1942, o autor demonstra uma aproximação com o marxismo, e um provável declínio do capitalismo marcando as análises da democracia no século XX. As interpretações acerca da democracia e seu caráter no capitalismo industrial e no panorama político do século XX marcam o que os autores vão chamar de realismo na análise. A conclusão de Schumpeter foi que o pensamento clássico deveria ser substituído por algo mais concreto, em consonância com o próprio funcionamento real da democracia no mundo moderno.

O autor resumiu, por assim dizer, a democracia a um método para selecionar políticos, e definiu este método simplesmente como “aqueles arranjos institucionais para chegar a decisões políticas nos quais indivíduos adquirem o poder de decidir por meio de disputa competitiva pelos votos das pessoas” (Cunningham, 2009, p. 24).

A razão para isso não é difícil de encontrar. A democracia é um método político, isto é, um certo tipo de arranjo institucional para chegar a uma decisão política (legislativa ou administrativa) e, por isso mesmo, incapaz de ser um fim em si mesmo, sem relação com as decisões que produzirá em determinadas condições históricas. E justamente este deve ser o ponto de partida para qualquer tentativa de definição. (Schumpeter, 1961, p. 296).

A democracia, para o autor, poderia ser pensada no seu bom funcionamento em acordo com a “disponibilidade de líderes políticos qualificados; segurança de que os especialistas e não os políticos decidam questões que requeiram conhecimento ou talentos especiais”. Até mesmo uma burocracia avançada e uma população reciprocamente tolerante para permitir aos políticos uma “relativa liberdade de ação no governo”. (Cunningham, 2009, p. 24),

Se sociedades geralmente chamadas de democráticas são vistas em termos de como elas realmente funcionam (daí a etiqueta realista), é óbvio, Schumpeter insistiu, que são governadas não pelo povo ou pela maioria tomada como um todo, mas por políticos eleitos junto com partidos políticos não-eleitos e servidores burocratas. Esse é claramente o caso na base do dia-a-dia e ano-a-ano em que os políticos comumente (e necessariamente evitam o caos das eleições ou referendos perpétuos) buscam políticas em acordo com seus próprios interesses ou suas estimativas do que é melhor (Cunningham, 2009, p. 19).

De maneira geral e em um espectro relativamente amplo, podemos mencionar a nossa realidade brasileira. Você já pensou em como analisar a democracia brasileira e quais os elementos para essa análise os autores nos forneceram? Essa leitura é essencial, necessária e própria da ciência política.

Vamos Exercitar?

Os autores têm propostas e teorias diversas em acordo com o tempo histórico em que o capitalismo de maneira geral avança para o teor político. Um ponto levantado pelos teóricos que estudamos é a devida leitura social e política que permeia o melhor modelo de organização e que atenda ao bem comum. Não podemos negar as contradições, as desigualdades e o caráter dos estudos que tratam da democracia que demonstram isso. No Brasil, vivemos a realidade de uma democracia capitalista, periférica e reforçada por condições de desigualdade. Os limites apontados pelos teóricos clássicos da democracia ainda se colocam para a nossa realidade e para a importância de uma forma política correspondente à nossa heterogênea formação social. Ainda temos muito a caminhar quando o assunto é a democracia.

Saiba Mais

Para exercitar o conteúdo, avalie as noções clássicas de democracia em meio à realidade brasileira, analisando pontos da obra referenciada em sua Biblioteca Virtual:

GRAZIANO, X. O fracasso da democracia. São Paulo: Almedina, 2020.

Referências Bibliográficas

BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política. V. 2. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004.

BEÇAK, R. Democracia: hegemonia e aperfeiçoamento. São Paulo: Saraiva, 2014.

CHÂTELET, F.; DUHAMEL, O.; PISIER, E. História das ideias políticas. São Paulo: Zahar, 2009.

CUNNINGHAM, F. Teorias da democracia. São Paulo: Artmed, 2009.

GRAZIANO, X. O fracasso da democracia. São Paulo: Almedina, 2020.

SAES, D. Democracia. São Paulo: Ática, 1987.

SANTOS, B. de S. Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2014.

SCHUMPETER, J. A. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

TOCQUEVILLE, A de. A democracia na América: leis e costumes de certas leis e certos costumes políticos que foram naturalmente sugeridos aos americanos por seu estado social democrático. Tradução de Eduardo Brandão; prefácio, bibliografia e cronologia por François Furet. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, (Paidéia), 2005.

TOCQUEVILLE, A de. A democracia na América: sentimentos e opiniões: de uma profusão de sentimentos e opiniões que o estado social democrático fez nascer entre os americanos. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, (Paidéia), 2000.

TOCQUEVILLE, A de. O antigo regime e a revolução. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997.

Encerramento da Unidade

Teoria do Poder

Videoaula de Encerramento

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Chegada

Olá, estudante!

Para desenvolver a competência desta unidade, Teoria do poder, que é avaliar a dinâmica do poder nas suas diferentes interfaces a partir de uma elaboração dialógica entre a teoria e a prática histórica; assim como avaliar os instrumentos necessários para demonstrar como as relações de poder e o poder em si são operacionalizados no campo político no interior do Estado, a partir da teoria clássica em ciência política, você deverá primeiramente conhecer os conceitos e as dimensões do poder. O poder e suas dimensões foram estudados por autores que se dedicaram e marcaram a história das ideias políticas.

O mesmo ocorre com o conceito de poder, pois ele também recebeu tratamento reflexivo na Antiguidade. Aliás, pode-se dizer que o conceito de poder é até mais abrangente e essencial para as relações sociais do que o conceito de política, ainda que eles tenham sido identificados como partes de um mesmo processo (Lucas, 2021, p. 16).

Alguns elementos nos saltam ao tratar da perspectiva do poder. São os aspectos jurídicos, políticos e ideológicos em relação à dimensão do poder do Estado, que no construto das sociedades humanas ganha um contorno relacional, e no que diz respeito à nossa sociedade capitalista, o Estado moderno tem protagonismo. Os autores, debatem a respeito do Estado moderno e da origem do poder. Em Étienne de La Boétie (1530-1563) no Discurso da servidão voluntária, o poder político é o epicentro da análise quando o autor trata da submissão do povo, da vontade de cidades e lugares inteiros à tirania e a autoridade de uma só pessoa.

La Boétie mostra que não é por medo que obedecemos à vontade de um só, mas porque desejamos a tirania. Como explicar que o tirano, cujo corpo é igual ao nosso, tenha crescido tanto, com mil olhos e mil ouvidos para nos espionar, mil bocas para nos enganar, mil mãos para nos esganar, mil pés para nos pisotear? Quem lhe deu os olhos e os ouvidos dos espiões, as bocas dos magistrados, as mãos e os pés dos soldados? O próprio povo (Chaui, 2000, p. 527).

As origens do debate moderno que tratam do poder, estão, por assim dizer, ligadas à gênese do Estado moderno como uma forma específica de poder concentrado, e para alguns autores, à origem da própria sociedade capitalista. O conjunto de relações que formatarão o nosso mundo capitalista é complexo e toma vários caminhos políticos e do poder político.

O poder para Karl Marx (1818-1883), teórico alemão que desenvolveu o método de análise do materialismo histórico e dialético, está na classe social – a classe entendida na dialética entre o lugar que os indivíduos ocupam na cadeia produtiva e também nos espaços jurídicos, políticos e ideológicos. O autor vai buscar e demonstrar o poder político no capitalismo e na nossa realidade a partir das classes e, principalmente, na luta entre elas. Alguns marxistas no século XX e XXI ainda utilizam o método para explicação da realidade contraditória em que vivemos.

As instituições não têm poder por si; elas são a materialização do poder de classe e, por isso, se tornam centros de poder. O Estado é o centro do exercício do poder político. Na mesma toada, entende-se que a autonomia relativa das instituições estatais não se deve ao poder próprio, mas à sua relação com as estruturas e a materialização de poder que ali se realiza (Farias; Del Passo, 2020, p. 175).

A partir das teses de Karl Marx no século XIX, a questão do poder e do poder político não foi mais desvinculada do capitalismo como forma de sociedade na história em que o Estado moderno ocupa lugar estratégico e estruturante político. Max Weber (1864-1920) defenderá que a origem do capitalismo está nas ações sociais dos indivíduos e não nas classes sociais no sentido de Marx. Na ciência política de Max Weber, o processo de racionalização e desencantamento do mundo moderno também transforma o poder político em racional, assim como a origem do capitalismo deve ser buscada em uma espécie de ética – logo, também está para o poder político. Todo Estado, como agrupamento político moderno, se fundamenta no uso da força, do monopólio legítimo da violência e na transformação racional da política moderna, que pode ser olhada a partir de formas específicas de dominação.

Poder e dominação são os conceitos primeiros dessa sociologia da dominação e aqueles a partir dos quais se tornava possível a reconstrução do conceito de Estado. Para Weber, o poder (Macht) "significa toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências". Tal conceito seria, entretanto, pouco útil para a análise das relações sociais, uma vez que todo indivíduo poderia pôr outro em uma situação na qual este último seria obrigado a aceitar sua vontade. Em uma relação entre empregado e empregador, ambos teriam, por exemplo, em situações diversas, poder para fazerem valer suas vontades no mercado de força de trabalho sem que fosse possível determinar de antemão qual das partes prevaleceria (Bianchi, 2014, p. 87).

Formas e exercício do poder do Estado moderno em meio ao próprio desenrolar da sociedade capitalista na história e o poder e suas dimensões são trabalhados por autores como Alexis de Tocqueville (1805-1859), na proposta de compreensão do mundo contemporâneo. Como as revoluções que marcaram a queda do antigo regime, a ascensão do modo liberal de vida e as instituições ganham corpo na mesma medida de representação política no interior do Estado, que em suas atribuições deve garantias e direitos. A democracia é debatida por Tocqueville nestes moldes.

Alexis de Tocqueville “foi o primeiro autor moderno a realizar uma investigação abrangente acerca do modo como o princípio democrático, a igualdade, funciona como causa primeira na medida em que molda ou afeta todos os aspectos da vida na sociedade” (Strauss, 2019, p. 692).

O individualismo e o materialismo, características da democracia que causam discórdia, são até certo ponto compensados por um abrandamento geral dos costumes e pelo desenvolvimento de um espírito de compaixão humana ou por um sentimento de companheirismo. As classes da Idade Média encaravam umas às outras como seres pertencentes a diferentes espécies, tal era a diferença em suas maneiras, ocupações e gostos. A sociedade era fria, intransigente, rígida. A revolução democrática com sucesso anula obrigações sociais ou políticas ao trazer à tona os laços humanos naturais. À medida que as condições se tornam iguais, os homens adquirem consciência de sua semelhança uns aos outros; essa consciência evoca sentimentos de genuína simpatia, e basta um ato da imaginação para permitir que um experimente os sofrimentos do outro. A revolução democrática revela a bondade natural do homem; um homem não feriria outro sem necessidade. Podemos reconhecer aqui o paralelismo entre o homem “democrático” de Tocqueville e o homem “natural” de Rousseau (Strauss, 2019, p. 697).

Como o capitalismo no mundo avança de maneira acelerada na contemporaneidade, é preciso lembrar que o modo capitalista de produção não é o único modelo de sociedade, mas o modo de produção que se tornará hegemônico em relação ao processo de mundialização. Com isso também a causa complexa do poder, mais precisamente, de compreender o poder, imerso em uma realidade contraditória, de classes, muito mais complexa e em que o poder político do Estado se coloca de maneira a atenuar os conflitos. Por isso a democracia vai ser debatida como regime político e como tipo específico de Estado, que deve considerar as nossas relações sociais atuais.

Joseph, A. Schumpeter (1883-1950), desenvolve uma concepção de democracia já no século XX, que devemos entender e acompanhar quando tratamos de poder. Esse autor vai dizer que a democracia no século XX se caracteriza muito mais pela concorrência e pelo arranjo feito de maneira institucionalizada da política.

Democracia, diz Schumpeter, “é a livre competição pelo voto livre”: eis aqui um dos aspectos mais originais de sua concepção de democracia. Tal como no mercado econômico, em que empresários competem pela preferência do consumidor, encontramos no mercado político empresários políticos que disputam a preferência dos eleitores (consumidores de bens públicos). Nesse mercado, a contraprestação do eleitor é o voto, enquanto a do político é uma vantagem, sob a forma de um bem ou de um serviço. Partidos políticos e eleitores, segundo Anthony Downs, à semelhança de empresários e consumidores, atuam racionalmente no sentido de que os partidos calculam a trajetória e os meios de sua ação para maximizar seus votos (lucros), enquanto os eleitores, da mesma forma, procuram maximizar suas vantagens (utilidades) (Amantino, 1998, p. 134).

Portanto, o eixo da análise das relações de poder modernos, da política moderna e do Estado modernos devem considerar as expressões atuais do poder, na complexa relação em que os indivíduos se colocam no capitalismo em geral, sem descartar os indivíduos, grupos e classes sociais, suas aspirações, suas contradições e, principalmente, entendendo o caráter dos conflitos, que na atualidade também ganham contornos planetários. Mais do que nunca a ciência política é necessária.

Reflita

|

É Hora de Praticar!

Gaspar é um entusiasta dos livros de história. Ele adora as passagens que descrevem os grandes acontecimentos políticos e, sobretudo, os grandes líderes políticos. Em meio às suas leituras, ele sempre se questiona como Napoleão conseguiu reunir um imenso exército de franceses para lutar por seus propósitos. Por que Napoleão liderou o período pós-revolucionário daquele país, e não qualquer outro francês? Outro dia, Gaspar se fez a mesma pergunta em relação a Hitler. Como um homem com ideias tão perigosas conseguiu liderar um país inteiro, a Alemanha, atraindo todo o mundo para a Segunda Grande Guerra? Quando lê a respeito da história do Brasil, Gaspar fica se perguntado como Getúlio Vargas conseguiu iniciar as transformações que modernizaram nosso país.

Na verdade, perguntas como a de Gaspar foram feitas por importantes autores da filosofia e das ciências sociais, que nos deixaram importantes explicações acerca de como o ser humano exerce o poder e a autoridade sobre outrem.

Reflita

Na atualidade, qual é a importância da democracia em meio à nossa realidade desigual e que exclui do poder a maioria das pessoas?

Resolução do estudo de caso

Uma vez realizada a leitura desta seção, podemos ajudar Gaspar a resolver suas indagações. Com base nas ideias dos autores que lemos, poderíamos responder que provavelmente Napoleão expressava carisma em seus discursos e convocações para as batalhas que travou. Naquele momento, nenhum outro francês possivelmente conseguiu se expressar com tamanha convicção e carisma. Os franceses acreditaram em Napoleão porque seu discurso era convincente. O conceito de dominação carismática de Max Weber explica essa compreensão. Por outro lado, poderíamos argumentar que Napoleão tinha conhecimentos técnicos de guerra – afinal, era militar.

Gaspar também se perguntou como um homem com ideias tão perigosas como Hitler conseguiu liderar um país inteiro, a Alemanha, atraindo todo o mundo para a Segunda Grande Guerra. Poderíamos argumentar o mesmo que falamos para entender a fonte do poder de Napoleão. Em todo caso, o resultado do poder e do governo de Hitler nos leva a pensar que o poder e a dominação nem sempre resultam no bem comum para os governados e os cidadãos, e a democracia é instrumentalizada a partir de interesses. Por isso os autores debatem o conceito de democracia moderna.

Ademais, Gaspar se perguntou como Getúlio Vargas moveu o país do contexto rural para o urbano. Entre todos os presidentes brasileiros, Getúlio Vargas é o mais reconhecido pelo seu carisma e por sua capacidade de discursar e se fazer entender e acreditar por diferentes setores da sociedade. Foi, reconhecidamente, um dos políticos mais carismáticos da história do país. Poucos foram os momentos da história do Brasil em que as ruas foram tomadas por tantas pessoas como em seu funeral. Ainda, se lembrarmos que La Boétie dizia que a distribuição do poder na estrutura do Estado era fundamental para que o governante pudesse governar, podemos argumentar que nenhum outro governante brasileiro produziu uma estrutura de governo tão centralizada e, ao mesmo tempo, grande o suficiente para compartilhar cargos e comandos, como Getúlio Vargas, colocando um enorme desafio para compreendermos a democracia em uma sociedade tão desigual quanto a brasileira.

Dê o play!

Assimile

Para finalizar, confira a síntese a seguir desta unidade de estudos.

Referências

AMANTINO, A. K. Democracia: a concepção de Schumpeter. Teor. Evid. Econ., Passo Fundo, v. 5, n. 10, p. 127-140, maio 1998. Disponível em: http://cepeac.upf.br/download/rev_n10_1998_art7.pdf. Acesso em: 3 jan. 2024.

BERAS, C. Democracia, cidadania e sociedade civil. Curitiba: Intersaberes, 2013.

BIANCHI, A. O conceito de estado em Max Weber. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, n. 92, p. 79–104, maio 2014.

CHAUI, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000.

FARIAS, F. P.; DEL PASSO, O. F. Poder político e classes sociais de Nicos Poulantzas. Lutas Sociais, São Paulo, v. 24, n. 44, p. 173-179, jan./jun. 2020.

LUCAS, J. I. P. Ciência Política. Caxias do Sul: Educs, 2021.

MARX, K., ENGELS, F. O manifesto comunista. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2023.

MARX, K. Manuscritos Económico Filosóficos. Portugal: Edições 70, 2017.

SCHUMPETER, J. A. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

TOCQUEVILLE, A. de. A democracia na América: leis e costumes de certas leis e certos costumes políticos que foram naturalmente sugeridos aos americanos por seu estado social democrático. Tradução de Eduardo Brandão; prefácio, bibliografia e cronologia por François Furet. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, (Paidéia), 2005.

TRAUSS, L. História da Filosofia Política. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

WEBER, M. Política como vocação e ofício. Petrópolis: Vozes, 2020.