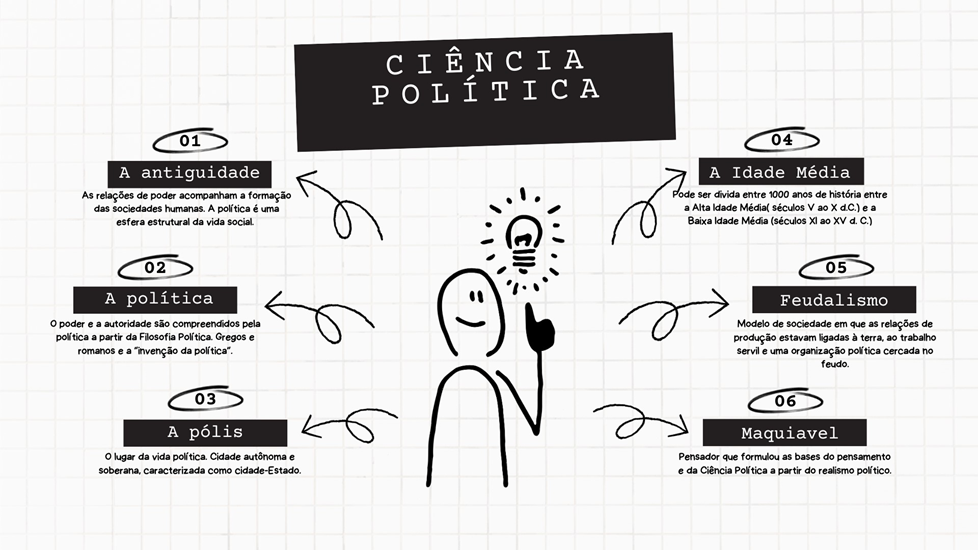

Introdução à Ciência Política: Análises e Perspectivas

Aula 1

Entre a Filosofia Política e a Ciência Política

Entre a Filosofia Política e a Ciência Política

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Ponto de Partida

Boas-vindas!

Gostaríamos de lhe convidar para um bate-papo direto e científico! Vamos conversar a respeito da importância da política e a sua origem. Não há como negar que a presença de relações políticas ultrapassa a compreensão cotidiana imediata, e de fato, estrutura toda a vida social. Quando pensamos em política, na maioria das vezes escutamos no cotidiano popular a menção de fatos políticos que nos cercam de maneira imediata, afinal, quem nunca escutou expressões como “políticos são todos corruptos”, ou “político é ‘tudo’ igual!”, ou ainda “política e religião não se discutem!”. Fato é que, quando falamos e tratamos das sociedades humanas, falamos de política. Por isso o convite que fazemos nesta aula é para aprofundarmos de maneira científica o conteúdo das relações de poder que sempre acompanharam a história da nossa sociedade.

Vamos Começar!

Filosofia e política

Podemos começar a nossa conversa com uma inquietação milenar e humana. De onde vem a política e qual é a sua finalidade? No interior do campo da filosofia política não é incomum encontrarmos a definição de que a origem da política está nos gregos e romanos. Isso porque essas civilizações na história compreenderam a estreita relação entre ética e política e, com isso, a finalidade da política, que na sua origem busca o equilíbrio tênue da vida coletiva entre a justiça e a felicidade.

Para essa finalidade, foi necessário aproximar a ética da política, pois a vida nas cidades, com o caráter conflituoso e opressor da guerra, dependia diretamente do conjunto de regras, leis e principalmente das qualidades morais dos cidadãos. As relações de poder na Antiguidade Clássica tinham como referência principal a vida nas cidades, que devem ser pensadas neste momento não como espaços urbanos e sim como espaços coletivos, políticos, onde a vida acontecia.

Quando se afirma que os gregos e romanos inventaram a política, não se quer dizer que, antes deles, não existia o poder e a autoridade. O que se quer dizer é que inventaram o poder e a autoridade propriamente políticos, ou seja, que substituíram o poder despótico ou patriarcal exercido pelo chefe de família sobre um conjunto de famílias a ele ligadas por laços de dependência econômica e militar e por alianças matrimoniais. Nessa forma de poder anterior, a relação era pessoal, e o chefe garantia proteção enquanto os súditos lhe ofereciam lealdade e obediência (Chaui, 2014, p. 313).

Mas a filosofia buscou compreender a razão, a ética, a justiça, as relações humanas e a vida política. Vem da filosofia a compreensão do termo política. É preciso ficar evidente que a noção imediata, do senso comum e que temos no adquirido pela empiria, não trata da política como a filosofia desenvolve, sobretudo porque política não é o conjunto de profissionais específicos que dela se apropriam, tampouco o significado de ação coletiva de forma exclusiva. Mas, afinal, o que é a política? “É a atividade de governo? É a administração do que é público? É profissão de alguns especialistas? É ação coletiva referida aos governos? Ou é tudo que se refira à organização e à gestão de uma instituição pública ou privada?” (Chaui, 2000, p. 475).

Podemos, assim, distinguir entre o uso generalizado e vago da palavra política e um outro, mais específico e preciso, que fazemos quando damos a ela três significados principais inter-relacionados: 1. o significado de governo, entendido como direção e administração do poder público, sob a forma do Estado. [...] 2. o significado de atividade realizada por especialistas – os administradores – e profissionais – os políticos –, pertencentes a um certo tipo de organização sociopolítica – os partidos –, que disputam o direito de governar, ocupando cargos e postos no Estado. [...] 3. o significado, derivado do segundo sentido, de conduta duvidosa, não muito confiável, um tanto secreta, cheia de interesses particulares dissimulados e frequentemente contrários aos interesses gerais da sociedade e obtidos por meios ilícitos ou ilegítimos (Chaui, 2000, p. 476).

Cada significado elencado da política traz uma concepção com a realidade moderna, contemporânea e atual. Enquanto conversamos, as relações sociais se desencadeiam de maneira acelerada e dando respostas à forma como produzimos e reproduzimos a vida, e a ela empreendemos nossas ações sociais, portanto, políticas.

Nas escolhas que fazemos, no preço dos alimentos no supermercado, na decisão tomada pelos países em guerra, a política é estruturante porque é coletiva, é coletiva porque é social e é filosófica porque nos revela que a vida é também política. A filosofia política trata das relações de poder. O uso da razão e da ética traz a ciência para compreender essas relações. Na origem do pensamento científico e da ciência política como a conhecemos, está a busca pela igualdade e pelas relações que dela se apropriaram, como no caso grego.

A eliminação da referência à autoridade exterior entre homens iguais e a necessidade de argumentar com todos os demais deu nascimento a novas formas de pensamento, dentre as quais a mais influente historicamente foi a Filosofia, e, nela, a Ética e a Política, tais como as concebemos desde então (Barros et al., 2021, p. 7).

Com a filosofia política, podemos primeiro compreender o contexto histórico em que o conflito determina a relação entre os indivíduos na busca pela igualdade, liberdade, poder e leis. É possível afirmar que na mesma medida em que as sociedades humanas se complexificam, surgem relações de poder, relações estas que estão intimamente ligadas à divisão do trabalho e das tarefas, da construção histórica da monogamia, da dominação humana e das maiores contradições e conflitos que a história nos revelou. Portanto, é com a filosofia propriamente política que podemos atualmente entender o caráter histórico das relações de poder a partir da antiguidade e da formação da nossa própria compreensão da política. Hoje, como disciplina acadêmica, a filosofia política chama para si a existência e a delimitação do fenômeno político.

Determinar a essência própria do fenômeno político e os elementos que o distinguem no campo mais vasto e complexo dos fenômenos sociais; avaliar criticamente o método seguido cada vez pelos estudiosos que se ocuparam desses fenômenos; avaliar as razões por eles propostas para explicar essas relações; examinar, enfim (nem que seja só por interesse histórico), os vários modelos ideais de uma sociedade perfeita que, de tempo em tempo, inspiraram e, às vezes, obcecaram as mentes de grandes pensadores (

É a filosofia política que estuda o constructo dos pensadores clássicos na história, é ela quem define a essência própria do fenômeno político, e entende que a política pode ser abordada de maneira científica. É a filosofia política que distingue os elementos políticos no campo complexo das demais ciências, e a disciplina que conduzirá a formação de uma ciência propriamente política na modernidade.

Siga em Frente...

Filosofia política: origem do pensamento

Sabemos que o termo e a expressão “política” vêm etimologicamente do grego politeia, que significa o que acontece na cidade. O termo faz referência à vida na pólis, onde o cidadão era considerado no usufruto de uma vida política na cidade, de suas relações com a polis grega. Mas também sabemos que essas relações e a vida na pólis ateniense, por exemplo, entre os séculos VI e IV antes da conhecida era cristã, nada tinha de passiva; pelo contrário, era uma sociedade escravista, opressora e conflituosa, principalmente produto de seu tempo histórico.

Por essa razão, a política nos chega por meio do pensamento filosófico. Em uma sociedade contraditória, opressora e de classes, a isonomia como vetor foi mais bem compreendida no contexto de guerras, e a filosofia nos trouxe esse questionamento no uso da razão e da ética. Na origem do pensamento em filosofia política, é muito usual compreendermos a política na Antiguidade Clássica a partir de dois principais pensadores: Platão (428 a.C.–348 a.C.) e Aristóteles (384 a.C.–322 a.C.).

A Atenas em que Platão viveu se encontrava recém-saída da chamada Guerra do Peloponeso, dominada pelos espartanos no século V a.C., produto de uma crise histórica e da tirania.

Atenas tinha perdido a guerra e se encontrava em total desordem, governada por um grupo de oligarcas indicados por Esparta que se tornaram tiranos na cidade. É nessa situação de desorganização política que Platão se encontra, e se faz necessário pensar uma forma de governo capaz de tornar os homens melhores, quer como indivíduos, quer como cidadãos. (Ferrari, 2019, p. 2).

O pensamento de Platão faz uma relação direta entre os seres humanos e a vida na pólis. A cidade e os indivíduos têm a mesma estrutura, portanto, uma cidade justa é o resultado do indivíduo justo. Mas o que seria um indivíduo justo para Platão? O “homem” cuja alma racional é mais forte e maior do que outros dois estruturantes humanos: o desejante e o colérico.

Para Platão, os seres humanos e a pólis possuem a mesma estrutura. Os humanos, são dotados de três almas ou três princípios de atividade: a alma concupiscente ou desejante [...] que busca satisfação dos apetites do corpo, tanto os necessários à sobrevivência como os que apenas causam prazer; a alma irascível ou colérica [...] que defende o corpo contra as agressões do meio ambiente e de outros humanos, reagindo à dor para proteger nossa vida; e a alma racional ou intelectual [...] que se dedica ao conhecimento (Chaui, 2014, p. 319).

A política na filosofia de Platão estaria na justiça e na ética provenientes do homem e da pólis. Na leitura do filósofo, a pólis estaria dividida em três classes sociais: “a classe econômica dos proprietários de terra, artesãos e comerciantes”, que garante a sobrevivência material da cidade; a “classe militar dos guerreiros, responsável pela defesa da cidade”; e a classe dos “magistrados, que garante o governo da cidade sob as leis” (Chaui, 2014, p. 319).

Nessa filosofia, o que seria e como poderíamos realizar uma cidade justa e uma justiça política? Somente pela educação dos cidadãos – homens e mulheres, pois é possível compreender que em Platão existe a crítica aos gregos por excluir as mulheres do processo e da política. “A cidade justa é governada pelos filósofos, administrada pelos cientistas, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores. Cada classe cumprirá sua função para o bem da pólis, racionalmente dirigida pelos filósofos” (Chaui, 2014, p. 319).

Já na filosofia de Aristóteles a teoria da política encontra uma interpretação diversa da posição de Platão. A justiça passa por uma determinação que é da política: para determinar o que é justiça, “precisamos distinguir dois tipos de bens: os partilháveis e os participáveis” (Chaui, 2014, p. 320) – os dois elementos olhados para a vida nas cidades, a justiça na cidade, a ética e o cidadão na cidade. Portanto, dois tipos de justiça política de vida na pólis são a distributiva e a participativa. Esses pontos da teoria política de Aristóteles lembram muito a nossa conjuntura contemporânea atual, que é a análise da qualidade das formas das instituições políticas.

Enquanto Platão se preocupa com a educação e a formação do dirigente político – o governante filósofo -, Aristóteles se interessa pela qualidade das instituições políticas (assembléias, tribunais, forma da coleta de impostos e tributos, distribuição da riqueza, organização do exército, etc.). [...] Com isso, ambos legam para as teorias políticas subsequentes duas maneiras de conceber a qualidade justa da cidade: platonicamente, essa qualidade depende das virtudes do dirigente; aristotelicamente, das virtudes das instituições (Chaui, 2014, p. 320).

Portanto, a origem do pensamento político, científico e racional acerca das relações de poder deve ser buscada na filosofia política.

Vamos Exercitar?

A localidade onde você mora conta com acesso à energia elétrica, água encanada, rede de esgoto ou mesmo acesso a alguns serviços de assistência em saúde, uma escola ou segurança considerada públicas? Em qualquer das respostas, todos esses elementos do nosso cotidiano são ou passam por decisões políticas. O que você consome, produz ou troca passa por relações políticas. No bojo das relações de poder que se construíram na história, a forma como a nossa sociedade se organiza ou é estruturada passa fundamentalmente pela complexidade de relações de poder, portanto, relações humanas, sociais e políticas – relações que estão diretamente ligadas à forma como produzimos a vida em sociedade, como nos relacionamos. A política é, enfim, parte do que somos e do mundo em que vivemos – é a vida política. E se atualmente podemos negar a política, fato é que não podemos extinguir essa dimensão estruturante da vida social, pois, como nos revela a própria filosofia política,

não podemos aceitar como óbvias e verdadeiras certas atitudes e afirmações que, se examinadas mais a fundo, seriam percebidas como absurdas (Chaui, 2000, p. 476).

Por isso, filosofia e política surgem na mesma toada.

Saiba Mais

Quando falamos de política, pouco nos prendemos às concepções científicas, pelo fato de tratarmos de uma dimensão estruturante da vida social no dia a dia. Por isso, conceitos como poder, política e sociedade aparecem no nosso cotidiano, carregados de ideologias e interpretações comuns. Para entender de maneira objetiva e leve, sugerimos a leitura acadêmica a seguir.

TANSEY, S. D.; JACKSON, N. Política: coleção homem, cultura e sociedade. São Paulo: Saraiva, 2015.

Desenvolva uma leitura já do capítulo inicial e aproveite os conteúdos da aula.

Referências Bibliográficas

ARISTÓTELES. A Política. [Ed. Especial]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.

BARROS, A. R. G. de et al. Manual de Filosofia Política. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

BOBBIO, N. Dicionário de política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1a ed., 1998.

CHAUI, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000.

CHAUI, M. Iniciação à Filosofia. São Paulo: Ática, 2014.

FERRARI, S. C. M. Filosofia política. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

PLATÃO. A República. [Ed. Especial]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.

STRAUSS, L. História da Filosofia Política. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

TANSEY, S. D.; JACKSON, N. Política: coleção homem, cultura e sociedade. São Paulo: Saraiva, 2015.

Aula 2

A Política na Antiguidade: recortes

A Política na Antiguidade: recortes

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Partida

Na Atenas da Antiguidade, as decisões importantes, aquelas capazes de afetar a vida e o cotidiano de seus cidadãos, eram tomadas coletivamente após intensas discussões na praça pública. Mentalize essa realidade atualmente. No espaço da cidade moderna, como você se sente politicamente? Será que o nosso tempo é preenchido com esse afazer? Não ter tempo para nada também é não ter tempo para a participação coletiva? A seguir, veremos que a política não se refere apenas a cumprir mandatos eletivos ou fazer parte da máquina do Estado, mas, sobretudo, em pensar, refletir e decidir como viveremos juntos.

Vamos Começar!

Atenas, atual capital da Grécia e sua maior cidade, já povoou largamente nosso imaginário por diversas razões. Na mitologia grega foi o palco de disputa entre os deuses Poseidon e Atena, sendo que a vencedora motivou a escolha do nome dessa localidade. Atenas, que se localiza na região da Ática, também sedia alguns dos mais conhecidos sítios arqueológicos da humanidade: o Parthenon e os edifícios da Acrópole. Entretanto, não é sobre a Atenas atual que nos debruçaremos, mas, sim, sobre a Atenas da Antiguidade clássica, especificamente sobre o seu desenvolvimento cultural e político entre os séculos IV e V a.C. – período também chamado de “milagre grego” (Châtelet; Duhamel; Pisier, 2009) – e que de tamanha importância é capaz de nos impactar até os dias de hoje. Assim, a despeito das importantes invenções nas artes e na técnica, a presente seção trata de uma forma política original surgida na Grécia antiga: a pólis, ou a cidade.

Raiz de inúmeros conceitos e palavras, a expressão pólis remete de forma imediata à ideia de cidade, não somente no sentido urbano e espacial, mas sobretudo no sentido de comunidade organizada, de comunidade política, na qual os cidadãos são os personagens centrais (Nogueira, 2015, p. 703).

Contudo, foram muitas as pólis surgidas naquele período, e com características diversas. Elas se aproximavam por terem

uma organização política e militar própria, eram autônomas e autossuficientes, o que lhes possibilitava serem independentes umas das outras (Nogueira, 2015, p. 703).

Então, por que nos deteremos às vicissitudes de Atenas? Pelos fundamentos colocados em prática e que não nos servem exatamente como um modelo a ser seguido, mas como uma fonte de inspiração, visto que Atenas foi o lócus da gênese do pensamento político, das instituições democráticas e da política em um sentido lato: o interesse pela coletividade. Nosso intuito é compreender os fundamentos democráticos vivenciados pelos atenienses e a política que vem da antiguidade. Para tanto, é preciso dizer que a sociabilidade grega era entendida como produzida pela natureza, mas passível de ser ordenada pelos homens. A sociabilidade ateniense era então vivenciada na pólis, o “lugar por excelência da vida civilizada” (Nogueira, 2015, p. 703).

Tomando Aristóteles como referência, Châtelet, Duhamel e Pisier (2009) destacam que o homem é um animal político porque tem no agrupamento – pólis – uma forma política de viver em uma comunidade consciente, com a qual é desejável que cada um desenvolva suas próprias virtudes. E o desenvolvimento de suas virtudes só poderia acontecer por conta de uma outra importante característica dos gregos da Antiguidade: a relação com o tempo.

O tempo não estava ligado apenas ao trabalho, ao futuro, mas ao que estava acontecendo naquele momento, naquela localidade, e o vivenciar o agora colocava o desenvolvimento individual como algo muito importante. Entretanto, não se trata de um individual como pensamos atualmente, egocêntrico e fechado em si, mas algo indissociável da coletividade, integrando

[…] desejos, vontades e interesses em uma convivência coletiva (Nogueira, 2015, p. 705).

Não é por acaso que a palavra grega politikós, com a qual se designa tudo aquilo que é próprio da política (politiké), significa também polido, cortês, delicado. Do mesmo modo, o termo grego polis, de onde vem política, se estende do latim civitas e urbe, de onde vêm civil e urbano, que tanto dizem respeito à cidade quanto à urbanidade, à civilidade, à cortesia e à afabilidade. Nem mesmo a palavra polícia (do grego politeia e do latim politia) escapa dessa raiz: tem a ver não tanto com repressão, como pensamos hoje, mas com a atividade administrativa dedicada a tutelar e proteger a coletividade e suas partes (Nogueira, 2015, p. 703).

Siga em Frente

Em relação à autonomia da política, temos dois aspectos a considerar acerca dessa discussão:

1. Segundo a interpretação de Sartori (1981), no mundo grego essa autonomia não existia, pois o político e o social estavam completamente imbricados, ou seja, tudo que se tratava de política, também se tratava de coletividade. Sartori (1981), interpretando os escritos de Aristóteles, afirma que a concepção de vida na Grécia tomava o homem como parte intrínseca à pólis – ele se fazia nela e ela nele – e aquele que perdesse o vínculo com ela estaria sujeito a uma existência não política. Para ele, a pólis era considerada uma totalidade, ou seja, condicionava todas as interações sociais.

2. Já Marco Aurélio Nogueira (2015) destaca a autonomia dos demos (a parte politicamente ativa, os cidadãos, homens livres nascidos em Atenas) em sua capacidade de modificar as leis de acordo com o contexto vivenciado. Cabendo lembrar que o

conceito de cidadania teve origem nas cidades-Estados da Grécia antiga, onde o status de “cidadão” era concedido aos que viviam dentro dos limites da cidade (Giddens; Sutton, 2015, p. 306).

O conjunto desses cidadãos era soberano em suas decisões, e a soberania era operacionalizada em um ambiente de igualdade política

da igual repartição da atividade e do poder (Nogueira, 2015, p. 703).

Mas também de igualdade perante a lei. Em outras palavras, a igualdade ateniense se desdobrava na obtenção de um conjunto de direitos que não eram passivos, mas ativos no sentido de que a participação não era apenas bem-vista como também estimulada, encorajada pelas próprias regras da pólis e em como elas eram vivenciadas – e vivenciadas tendo um objetivo como norteador: a busca e a conquista do bem comum.

Outro aspecto destacado por Nogueira (2015) capaz de dialogar com Sartori (1981) é a questão da verticalidade na política na antiguidade. No que se refere à pólis, podemos dizer que não havia verticalidades acentuadas, ao contrário. Ressaltará Nogueira (2015) que:

- Não se tratava de um Estado na concepção moderna do termo, como uma instituição apartada da sociedade.

- Havia muitos elementos da democracia direta, e o lócus privilegiado da participação política direta era a Assembleia do Povo – o corpo soberano efetivo –, concretizada em praça pública, portanto, uma questão central para as democracias modernas, a saber, a relação entre representantes e representados, era secundária na democracia ateniense, isto porque não havia “especialistas” em assuntos políticos, algo muito corriqueiro na política atualmente.

Assim, o cidadão na contemporaneidade fica relegado à função de votante nos dias marcados para o pleito, e não como um agente capaz de discutir as pautas e as ações públicas e seus desdobramentos. A pólis entra em decadência no século IV e as causas para tal declínio pode ser resumidas em

um individualismo desenfreado, onde a participação na assembleia não é mais entendida como contribuição para o bem comum, mas como meio de obter vantagens pessoais” (Bonini, 2004, p. 953).

E dessa rica experiência, o que fica para nós? Nogueira (2015) elenca alguns pontos importantes:

- A possibilidade de domesticarmos a autoridade e o poder.

- Reconhecer no conflito e na apresentação de diferentes pontos de vista a possibilidade de convivência pacífica e justa com as diferenças que são intrínsecas a todo agrupamento humano (e político).

- A possibilidade de nos ajudar a formular um tipo de sociabilidade mais solidária e democrática.

Vamos Exercitar?

Você se lembra do debate que abrimos no início desta aula? De que na pólis ateniense muitas das decisões eram tomadas de forma coletiva? O que isso tem a ver com o tempo?

Vamos responder a essas questões trabalhando com dois polos de análise: um que é o tempo para os gregos, e outro que é o tempo para nós na contemporaneidade. Na Grécia Antiga, vimos que a cidade ou a pólis era o lugar propício para o desenvolvimento de nossas virtudes pessoais – ou seja, o nosso bem-estar estava diretamente ligado a uma vivência coletiva.

Por outro lado, o fato de o tempo ser mais longo – no sentido de não ser imediato, instantâneo, acelerado – e de não ter uma concepção linear – ou seja, oposto à concepção que há um progresso natural da sociedade em diferentes aspectos e que devemos persegui-lo a qualquer custo –, mas de ser cíclico, faz muita diferença na forma de pensarmos a convivência humana e a forma de pensarmos a política. Por quê?

Porque o tempo cíclico sempre volta e marca substancialmente o conteúdo e a forma de nossas decisões, pois nos dá a capacidade de escaparmos do individualismo egocêntrico e de nos vermos como parte de uma coletividade, assim, aquilo que afeta você poderá me afetar no futuro. Além disso, o tempo mais longo, que não está aferrado ao trabalho e à obtenção de experiências efêmeras continuamente, nos permite uma vivência mais plena da cidade, de seus problemas e eventuais soluções, no “como viver junto”.

Saiba Mais

Vamos aprofundar os conhecimentos a respeito da política na antiguidade? Indicamos uma leitura da sua Biblioteca Virtual que trata da construção romana da política. Entre as principais características da história política de Roma, estão cada um dos seus momentos: a monarquia, a república e o império. Aprofunde seu entendimento da história política e social de Roma no Capítulo 3 do livro Antiguidade clássica: Grécia, Roma e seus reflexos nos dias atuais. Também procure o Capítulo 5 para desenvolver uma leitura de ligação com o conteúdo da Aula 2 e a contemporaneidade nas contribuições da política a partir da Antiguidade Clássica.

SILVA, L. P. da. Antiguidade Clássica: Grécia, Roma e seus reflexos nos dias atuais. Curitiba: Intersaberes, 2017.

Referências Bibliográficas

BONINI, R. Polis. In: BOBBIO, N. MATTEUCCI, N. PASQUINO, G. (org.). Dicionário de política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004.

CHÂTELET, F.; DUHAMEL, O.; PISIER, E. História das ideias políticas. São Paulo: Zahar, 2009.

GIDDENS, A.; SUTTON, P. W. Conceitos essenciais da Sociologia. São Paulo: Editora UNESP, 2015.

NOGUEIRA, M. A. Polis. In: DI GIOVANNI, G.; NOGUEIRA, M. A. Dicionário de políticas públicas. São Paulo: Unesp, 2015.

SARTORI, G. A política: lógica e método nas Ciências Sociais. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981.

SILVA, L. P. da. Antiguidade Clássica: Grécia, Roma e seus reflexos nos dias atuais. Curitiba: Intersaberes, 2017.

Aula 3

Concepções da política na Idade Média

Concepções da política na Idade Média

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Partida

Saudações, estudante!

Vamos conversar a respeito da Idade Média, mais precisamente acerca das características da política na Idade Média. Imagine que estamos em alguma porção de terras onde atualmente está a Europa Ocidental, entre os séculos V e IX d.C. Trabalhamos e produzimos alimentos para a subsistência da nossa família, e nos organizamos em uma comunidade para proteção dos sítios e dos familiares. Porém, ainda não sabemos a real extensão do mundo que hoje conhecemos; os grandes impérios estraram em declínio e precisamos nos proteger para sobrevivência a partir de uma organização política. Parece difícil imaginar uma sociedade sem a forma política centralizada que desenvolvemos hoje me dia, mas conhecer a Idade Média e posteriormente o feudalismo é tarefa fundamental para compreendermos a política e as características do mundo moderno. Por isso, convidamos você para uma conversa histórica que trata da política na Idade Média, tradicionalmente analisada em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. É fundamental que nossa conversa contextualize o feudalismo. Vamos entender o porquê? Bons estudos!

Vamos Começar!

A nossa incursão na política da Idade Média tem como princípio o entendimento do feudalismo, sabendo que se trata de uma estrutura política que perpassa especialmente a Europa entre os séculos V e XV d.C., um período marcado em seu início e fim por dois fatos históricos resumidos a seguir:

• Início: a queda do Império Romano e o fortalecimento de povos que estavam fora da cultura greco-romana e que eram antagonistas ao expansionismo de Roma.

• Fim: a tomada de Constantinopla, antiga capital do império romano no Oriente, pelos turcos otomanos, inaugurando, assim, a transição para a Idade Moderna.

Destacamos essa periodização do tempo eurocêntrica para fins de localização do feudalismo – da emergência dos escombros da Idade Antiga e de encerramento na aurora da Idade Moderna – para fins didáticos, pois nos ajudará a compreender, no decorrer de nossa exposição, as bases do absolutismo e as diferenças entre essas duas estruturas políticas.

Do que se trata o feudalismo? Para muitos de nós não é um termo novo, já que nos faz rememorar as aulas de história que tivemos na escola secundária. Contudo, não trataremos neste momento dos aspectos ideográficos do feudalismo, um método próprio da história que busca descrever e sistematizar todas as minúcias de um fato histórico, mas nos deteremos na abordagem própria da ciência política, tendo o entendimento de sua estrutura política e de sua organização do poder como objetivos centrais. Dialogando com essa preocupação, de localizar o feudalismo em uma linearidade histórica, Colliva (2004) nos diz que:

O sistema feudal na sua maturidade outra coisa não é senão o produto da tentativa régia, parcialmente conseguida, de substituir uma nova classe dirigente de origem monárquica pelas velhas castas dirigentes, formadas tradicionalmente, pelos diversos grupos étnicos populares germânicos. Só que a capacidade insuspeita desta nova classe se autorreproduzir fez com que os monarcas perdessem quase completamente o controle do sistema: portanto, concebido como realidade substancialmente centralizada, o ordenamento feudal assumiu, em breve, as características do mais acentuado fracionismo. E a história do Ocidente ficou irremediavelmente marcada (Colliva, 2004, p. 490).

Por esse trecho de Colliva (2004) já delimitamos o tipo de feudalismo que estudaremos nesta aula como característico de um fenômeno tipicamente europeu-ocidental, pois como bem descreveu Weber (1999), foram muitas as experiências de feudalismo – chinês, indiano, otomano –, todas distintas em seus antecedentes e evolução, mas próximas sociologicamente por terem autênticas relações feudais. Contudo, e apesar dessa pluralidade, foi o feudalismo de vassalagem ocidental que trouxe consequências mais importantes para desenvolvimento do que viremos a chamar de estado absolutista.

Além de delimitar um tipo de feudalismo, a citação de Colliva (2004) trata de outros dois pontos importantes que nortearão nossa exposição: a centralização e a descentralização do poder. Adotando como marco histórico de início do feudalismo a queda do Império Romano, podemos retomar a concepção de império como uma forma política que, a despeito de ter objetivos definidos, como o expansionismo e a universalização da civilização romana, contêm em si sua própria contradição, pois:

Quanto mais o império se expande, tanto mais se multiplicam os fluxos que o atravessam [...] pesam ameaças nas fronteiras distantes; os povos recém conquistados apresentam o permanente risco de se rebelarem. Se permanece em Roma, o imperador abandona suas legiões; se se bate nas fronteiras, perde o controle da rede administrativa (Châtelet; Duhamel; Pisier, 2009, p. 26).

Nesse sentido, o império como conceito e como realidade empírica transita entre a centralização e a descentralização, entre a territorialização e a desterritorialização (Hardt; Negri, 2004), e sua derrocada também mantém essa lógica. Vamos ser mais específicos: a dispersão política e territorial resultou no fortalecimento de povos que estavam fora da cultura greco-romana, como dissemos anteriormente, e para tentar manter o poder régio, os monarcas foram da cidade para o campo a fim de impedir que a fragmentação se acentuasse, afastando do poder uma classe dirigente que surgiu de sua própria dinâmica, uma classe dirigente que começava a ameaçar a continuidade do poder. Contudo, a escolha de outra classe dirigente para ocupar o lugar desta não teve o efeito esperado de neutralizar os opositores; ao contrário, ao escolher apoiar as velhas classes dirigentes germânicas, os monarcas não atentaram a uma importante característica da sociabilidade desses povos: serem fragmentados e descentralizados, ou seja, eram o inverso daquilo que objetivavam. Assim, esse fracionismo (Colliva, 2004) típico da sociabilidade dos povos germânicos foi incorporado ao sistema, resultando no que chamamos de ordenamento feudal. Os povos germânicos eram conhecidos pelo nomadismo e pelo eficiente manuseio de armas não apenas para fins de sobrevivência (guerra e alimentação), mas também para fins simbólicos de produção de honrarias. Somada a isso, temos a evidência de que o rei germânico estava mais para chefe militar do que para chefe político, mais para guia de expedições militares do que para um detentor de autoridade suprema:

assim, o rei [feudal] era somente o símbolo e o modelo das virtudes militares de seu povo (Colliva, 2004, p. 490).

Esse esquema interpretativo sustenta um dos principais fundamentos da estrutura política feudal: a vassalagem ou o senhoralismo.

Essa relação continha, além do aspecto armamentista, uma influência significativa dos laços de consanguinidade, contudo, a reprodução da vassalagem em larga escala, ou seja, para além dos limites dos grupos nômades, somente pode existir por ter se libertado da limitação espacial dada pelas configurações familiares, culminando no nomeado vínculo vassálico. Dito em outras palavras, a cultura e as normas aprendidas no ambiente familiar passaram a se reproduzir, não de forma direta, mas como orientadoras de condutas na vassalagem, assim,

o dever de fidelidade pessoal desprende-se do contexto das relações gerais de piedade da comunidade doméstica, desenvolvendo-se neste fundamento um cosmo de direitos e deveres (Weber, 1999, p. 288).

Siga em Frente...

Há, ainda, outro elemento a ser abordado em relação ao desenvolvimento da vassalagem: o estabelecimento da fidelidade entre rei e vassalo por meio da concessão de benefícios, mais especificamente de concessão de terras, portanto, sem o caráter de propriedade (Colliva, 2004). O rei oferece proteção e, em contrapartida, o vassalo fica a ele subordinado direta e tão somente.

O feudo completo é sempre um complexo de direitos que proporciona rendas e cuja posse pode e deve fundamentar uma existência senhorial. Em primeiro lugar, direitos senhoriais territoriais e poderes políticos rendosos, isto é, direitos senhoriais que proporcionam rendas, são concedidos como dotação dos guerreiros (Weber, 1999, p. 290).

Para Colliva (2004, p. 491), portanto,

[...] o instituto feudal, como negócio jurídico, pode ser definido como uma espécie de contrato desigual, privado, mas com crescente relevância pública.

O que lembra o conceito de “patrimonialismo” em Max Weber, que veremos mais adiante nesta disciplina. O instrumento patrimonial materializava a relação vassálica. A terra como conteúdo concreto se tornou um bem muito mais valioso do que benefícios régios de cargos e títulos, mesmo porque estamos nos referindo a uma economia predominantemente natural. Sem o entendimento dessa materialização não é possível compreender o processo de descentralização monárquica que marca o feudalismo e que será combatido no futuro, pois se a um lado o fracionismo germânico, como dissemos antes, foi capaz de infundir germes no estabelecimento do ordenamento feudal, por outro, sua ampla ramificação pelo usufruto das terras, especialmente na Europa do século IX, fez do feudalismo um:

[...] instrumento fundamental nas mãos das novas aristocracias locais [gerando] uma parede impenetrável ao poder soberano nas províncias que iniciavam aquela progressiva autocefalização e fragmentação, que constituem o dado mais característico da sociedade feudal no seu apogeu (Colliva, 2004, p. 492).

No escopo da fragmentação ocorrida já por volta do século XIII, situaremos outra forma específica de exercício do poder: o absolutismo. E se a um lado seu término é consensualmente localizado na inauguração da Revolução Francesa, seu início não pode ser atribuído a um evento único ou tão bem situado na história, restando a compreensão de que teria emergido na transição do sistema feudal para o Estado moderno, em que já se podia experimentar o desenvolvimento de monarquias com nuances nacionalistas. Veremos mais a esse respeito posteriormente.

Vamos Exercitar?

É interessante observarmos que a política na Idade Média constrói a forma de organização do feudalismo. Como na história da Alta Idade Média, temos a realidade conflituosa em que as populações buscam se organizar a partir do poder, da dominação e da sobrevivência – a partir do declínio principalmente romano, em se tratando da história da Europa em que se desenrola o feudalismo –, e percebe-se a diferença para o período da Baixa Idade Média. O camponês da Alta Idade Média não é o mesmo camponês da Baixa Idade Média em que se desenvolve o modelo feudal de sociedade e organização política. Por isso, a organização política do feudo retrata a realidade dos conflitos, do poder e da dominação que constitui uma sociedade estamental e o trabalho servil. O apogeu e crise do modelo feudal europeu ocorre do século X ao XV, sobretudo nos laços como conhecemos de uma sociedade estamental. Portanto, a diferença da nossa situação levantada ao começo da aula é que agora somos servos presos à terra a partir do trabalho servil e na relação de suserania e vassalagem como elemento central das relações de poder.

Saiba Mais

Vamos conhecer mais elementos da política na Idade Média a partir do conhecimento histórico? Indicamos, a seguir, um texto que trata da evolução do sistema feudal europeu, que estudamos nesta aula, e com ele você pode aprofundar seus conhecimentos a respeito da formação da era moderna. A obra está disponível em sua Biblioteca Virtual.

SANTIAGO, T. Do feudalismo ao capitalismo: uma discussão histórica. São Paulo: Contexto, 2015.

Referências Bibliográficas

CALAINHO, D. B. História medieval do Ocidente. São Paulo: Vozes, 2014.

CHÂTELET, F.; DUHAMEL, O.; PISIER, E. História das ideias políticas. São Paulo: Zahar,2009.

COLLIVA, P. Verbete Feudalismo. In: BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. (org.). Dicionário de política. V. 2. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004.

FOSSIER, R. O trabalho na Idade Média. São Paulo: Vozes, 2018.

HARDT, M.; NEGRI, A. Império. Buenos Aires: Paidós, 2004.

WEBER, M. Economia e sociedade. V. 2. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999.

SANTIAGO, T. Do feudalismo ao capitalismo: uma discussão histórica. São Paulo: Contexto, 2015.

Aula 4

A Idade Moderna e a Ciência Política

A Idade Moderna e a Ciência Política

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

A Idade Moderna e a Ciência Política

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Você tem um comércio? É proprietário de uma loja virtual ou de algum estabelecimento comercial? Trabalha de forma autônoma? Vende mercadorias? Então, você poderia ser conhecido na Itália da renascença como um comerciante ou mercador. É dessa realidade histórica que surge o embrião do capitalismo contemporâneo. Mas vamos com calma. No início da chamada “Era moderna”, o comércio estava em ascensão com a crise do feudalismo europeu, e é nesse contexto que surgirá a ciência política. Precisamos compreender a gênese do mundo moderno e das relações políticas que originaram a forma como nos organizamos atualmente; uma tarefa e tanto. Vamos lá!

Vamos Começar!

Maquiavel e a ciência política

O termo ciência remonta o fim da Idade Média, quando havia uma preocupação em descrever tanto o conhecimento adquirido até então quanto aquilo que era passível de observação da vida, mas é a chamada Revolução Científica do século XVII que demarcará definitivamente esse termo como um método de investigação. Alguns cientistas partícipes da Revolução Científica do século XVII foram fundamentais para a evolução do pensamento científico. Nas ciências naturais, destacamos Galileu Galilei (1564-1642) e Isaac Newton (1643-1727), e naquilo que podemos chamar de os primórdios das ciências sociais, está Francis Bacon (1561-1626) e seu legado de um empirismo latente à matéria.

No entanto, se para entendermos a ciência política é necessário primeiro distinguir a ciência da política, então, do que se trata esse último termo? É importante dizer que há um elemento de autonomia, de distinção na política, mas com relação a quê? Nicolau Maquiavel (1469-1527) pode ser considerado o primeiro teórico a dissociar completamente a política de outras duas formas de enxergar o mundo e de orientar comportamentos: a moral e a religião. Essa dissociação nos diz que a política não é apenas diferente da religião e da moral, mas é sobretudo autônoma, no sentido de ter suas próprias leis, padrões e regularidades.

Se a política tem essa autonomia no que concerne aos agrupamentos humanos, como podemos defini-la? Para Weber, a política é um conceito bastante amplo, mas que pode ser visto como um

conjunto de esforços feitos com vistas a participar do poder ou a influenciar a divisão do poder, seja entre Estados, seja no interior de um único Estado (Weber, 1968, p. 56).

Ele está destacando duas entidades constitutivas da política: o Estado e a liderança política.

Entenderemos por política apenas a direção do agrupamento político hoje denominado “Estado” ou a influência que se exerce em tal sentido. Mas o que é um agrupamento “político”, do ponto de vista de um sociólogo? O que é um Estado? Sociologicamente, o Estado não se deixa definir por seus fins. Em verdade, quase que não existe uma tarefa de que um agrupamento político qualquer não se haja ocupado alguma vez; de outro lado, não é possível referir tarefas das quais se possa dizer que tenham sempre sido atribuídas, com exclusividade, aos agrupamentos políticos hoje chamados Estados ou que se constituíram, historicamente, nos precursores do Estado moderno. Sociologicamente, o Estado não se deixa definir a não ser pelo específico meio que lhe é peculiar, tal como é peculiar a todo outro agrupamento político, ou seja, o uso da coação física (Weber, 1968, p. 55-56).

Assim, Weber (1968) está dizendo que a política está voltada para a ação pública no interior do que denominamos Estado moderno, e este como um tipo de agrupamento político, um tipo de Estado historicamente localizado, apenas se diferencia de seus precursores por ser capaz de em um território delimitado usar a força das polícias, do Exército, de forma legítima. Além disso, Weber (1968) afirma que todo aquele que se entrega à política, aspira o poder – seja porque o considere instrumento a serviço da consecução de outros fins, ideais ou egoístas, seja porque deseje o poder “pelo poder”. Ele distingue duas maneiras desse fazer: entre aqueles que vivem “para” a política, que têm uma causa a ser defendida, sendo esta sua motivação única; e aqueles que vivem “da política”, tendo essa atividade como fonte de renda.

Mas foi um filósofo Nicolau Maquiavel (1469-1527), que soube como ninguém entender essas transformações, e o lugar de suas observações e reflexões era a Península Itálica que, com o fim do período medieval, passava por um longo processo que consolidava a região de Florença em meio ao intenso período que inclui o final da Idade Média. Cabe destacar que a Península Itálica vivenciou uma experiência feudal muito particular, em que a fragmentação não se tornou tão acentuada e em que houve a

recuperação de um tecido nacional através do reaparecimento do instituto monárquico” (Colliva, 2004, p. 492)

Possível ainda que sua plena unificação tenha sido tardia em relação aos demais Estados nacionais europeus.

Siga em Frente...

Foi o secretário florentino quem, segundo por Châtelet, Duhamel e Pisier (2009, p. 36), introduziu a ruptura decisiva em relação aos ensinamentos da teologia como orientadores da prática política, e foi ele quem deu ao Estado a:

[...] significação de poder central soberano legiferante e capaz de decidir, sem compartilhar esse poder com ninguém, sobre as questões tanto exteriores quanto internas de uma coletividade.

Podemos, portanto, dizer que Maquiavel foi o primeiro a publicizar o entendimento de que as questões relativas à política e ao Estado deveriam estar separadas das questões próprias da religião e da moral, isto porque a política deve estar orientada para a manutenção desse Estado; esse é o fim, a finalidade da política.

Em seu livro mais conhecido, O Príncipe, escrito em 1513 e publicado postumamente em 1533, o autor sistematiza conselhos destinados ao governante, condottiere ou príncipe (todos tidos como sinônimos). Esses conselhos não estão ancorados em um repertório de conduta moral, mas tão somente no que é necessário para a manutenção, a unificação e o fortalecimento do Estado.

Como diplomata e burocrata, Maquiavel (1976) pôde pesquisar a natureza da política e coletar dados e material para a elaboração de seus estudos. Assim, seu olhar não partia de um mundo ideal ou de um Estado ideal, mas do mundo que estava vivenciando, de certa forma, da observação empírica e do estudo da história.

Essa foi uma importante ruptura em relação às reflexões políticas anteriores, pois tendo a política uma lógica própria, autônoma, Maquiavel (1976) introduz a substituição:

• Do dever ser pelo ser.

• Do idealismo para o realismo político.

É com Maquiavel que do ponto de vista teórico veremos primeiro a natureza do que virá a ser chamado de Estado moderno, vertical por essência, e principalmente a importância do príncipe.

O príncipe ter ou não uma conduta moralmente aceitável é secundária, embora não totalmente dispensável, visto que ele deve agir conforme as circunstâncias. Assim, a bondade e a generosidade devem estar subordinadas à manutenção do Estado. Dessa forma, entre ser amado ou temido, Maquiavel (1976) afirma que é mais seguro ser temido, e que se o príncipe não puder suscitar amor entre os súditos, que ao menos evite o ódio e ocasione o respeito. Nessa perspectiva, destacamos um trecho contido no capítulo V de O Príncipe:

Como se devem governar as cidades ou principados que, antes de serem ocupados, se regiam por leis próprias.

Quando se conquista um país acostumado a viver segundo as suas próprias leis e em liberdade, três maneiras hão de proceder para conservá-lo: ou destruí-lo; ou ir nele morar; ou deixá-lo viver com as suas próprias leis, exigindo-lhe um tributo e estabelecendo nele um governo de poucas pessoas que o mantenham fiel ao conquistador (Maquiavel, 1976, p. 55).

O verdadeiro príncipe, ou condottiere, para manter-se no poder deve ser capaz de combinar virtu e fortuna. A fortuna se refere ao circunstancial, ao imponderável, ou seja, ao contexto e às condições que são dadas independentemente da vontade do príncipe, e a virtu se refere à capacidade pessoal do príncipe de usar a fortuna em seu proveito, e ao fim em proveito da manutenção do Estado – uma sabedoria de agir conforme as circunstâncias e as necessidades, e não conforme um arcabouço moral.

A reabilitação de Maquiavel de “autor maldito”, capaz de inspirar toda a sorte de tiranos, segundo Sadek (2006), veio do fato de a obra ser um dos mais importantes tratados políticos já escrito, defendendo a liberdade e a soberania do Estado, ainda que fossem empregados meios pouco usuais.

Vamos Exercitar?

Se você não trabalha no comércio, com certeza já comprou mercadorias. Atualmente, as relações comerciais – a compra e venda de mercadorias – são questões corriqueiras. Portanto, a origem da sociedade dos nossos dias deve ser buscada no período em que o comércio transforma realidades históricas a partir de novas formas de trabalho e em conjunto com novas formas políticas de organização da sociedade moderna. Cercadas pela revolta social dos camponeses contra a exploração feudal e com a crise do modelo de sociedade feudal europeu concomitante à busca por novos mercados no período da renascença, inauguram-se novas formas de vida na política, com a centralização do poder político, que mais à frente na história consolidará o que atualmente conhecemos como Estado moderno. É nesse cenário que a ciência política surge, com objeto e método próprios, a partir do realismo político de Nicolau Maquiavel.

Saiba Mais

Para qualquer estudante de ciência política, a leitura e a pesquisa da obra de Nicolau Maquiavel parecem inevitáveis. Vamos conhecer um pouco mais desse pensador? À sua disposição na Biblioteca Virtual, procure:

COLLIN, D. Compreender Maquiavel. São Paulo: Vozes, 2019.

Também é fundamental que o cenário histórico do Renascimento, quando se desenvolvem relações modernas, seja mais bem conhecido. Para isso, busque na Biblioteca Virtual o seguinte livro:

LOBO, A. M. C. Percursos da história moderna. Curitiba: Intersaberes, 2017.

Nesse trabalho, direcione a leitura para o Capítulo 1, que trata da Idade Moderna e do Renascimento. Tenha uma ótima leitura!

Referências Bibliográficas

BARROS, V. S. de C. 10 Lições sobre Maquiavel. Petrópolis: Vozes, 2014.

CHÂTELET, F.; DUHAMEL, O.; PISIER, E. História das ideias políticas. São Paulo: Zahar, 2009.

COLLIN, D. Compreender Maquiavel. São Paulo: Vozes, 2019.

COLLIVA, P. Verbete Feudalismo. In: BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. (org.).

Dicionário de política. V. 2. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004.

LOBO, A. M. C. Percursos da história moderna. Curitiba: Intersaberes, 2017.

MAQUIAVEL, N. O príncipe. 6. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.

MAQUIAVEL, N. O conspirador. São Paulo: Vozes, 2019.

RODRIGUES, A. E. M.; KAMITA, J. M. História moderna: os momentos fundadores da cultura ocidental. São Paulo: Vozes, 2018.

SADEK, M. T. Nicolau Maquiavel: o cidadão sem fortuna, o intelectual de virtú. In: WEFFORT, F. (org.). Os clássicos da política. São Paulo: Ática, 2006.

WEBER, M. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1968.

Encerramento da Unidade

Introdução à Ciência Política: Análises e Perspectivas

Videoaula de Encerramento

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Chegada

Olá, estudante!

Para desenvolver a competência desta unidade, que é compreender a historicidade do conceito de poder, política e sociedade, tradicionalmente ligada à ciência política em diferentes formas e contextos de organização da vida política e social, você deverá primeiramente conhecer os conceitos fundamentais apresentados didaticamente, de uma forma histórica que considera o caminho literário tradicional, com alguns recortes.

Da filosofia política ao feudalismo

A gênese de compreensão da política e da origem da vida política podem ser buscadas na filosofia política. Isso porque os principais traços de “invenção” da política remontam o surgimento das cidades, não como espaços urbanos como conhecemos, mas sim, como a pólis, o lugar por excelência em que se vive a política, e em que se exercem os poderes políticos em uma forma de organização alternativa ao “despotismo”.

Derivado do adjetivo originado de pólis (politikós), que significa tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público, e até mesmo sociável e social, o termo Política se expandiu graças à influência da grande obra de Aristóteles, intitulada Política, que deve ser considerada como o primeiro tratado sobre a natureza, funções e divisão do Estado, e sobre as várias formas de Governo (Bobbio; Matteucci; Pasquino, 1998, p. 954.)

Para os gregos, a finalidade da vida política era a justiça na comunidade (Chaui, 2014, p. 318).

Para os romanos, inspirando-se no

governante-filósofo de Platão, os pensadores romanos produzirão o ideal do príncipe perfeito ou do bom governo (Chaui, 2014, p. 321).

Por isso, o significado da invenção da política aparece:

Para responder as diferentes formas assumidas pela luta de classes, a política é inventada de um modo que, a cada solução encontrada, um novo conflito ou uma nova luta podem surgir, exigindo novas soluções. Em lugar de reprimir os conflitos pelo uso da força e da violência das armas, a política aparece como trabalho legítimo dos conflitos, de tal modo que o fracasso desse trabalho torna-se a causa do uso da força e da violência (Chaui, 2014, p. 315).

A concepção de política que vem da antiguidade está muito ligada aos pensadores gregos e romanos pela “invenção da política” com os traços que ainda analisamos atualmente. É claro que não se pode cometer o equívoco de transportar a realidade contemporânea e sua complexidade, que a história transformou, para hoje, contudo, no reservado contexto conflituoso da antiguidade, a partir dos gregos e romanos, ainda problematizamos as instituições, os governantes, as leis, o poder e a autoridade modernos. Para o cientista político, a filosofia política e os pensadores da política que vêm da antiguidade materializaram o vínculo entre a ética e a política. Por isso, não há como negar a importância do que desenvolviam em relação à qualidade das leis e do poder com foco na cidade e nas qualidades morais de seus cidadãos, da justiça e do bem comum, contudo, a Antiguidade deve ser orientada para uma crítica aos modelos escravistas de sociedade e dessas relações de opressão que constituem a base real em que se erguem os modelos políticos antigos.

Já no contexto e para compreensão da historicidade do poder e das relações de poder e política na Idade Média, precisamos contextualizar que a realidade capitalista que nos cerca atualmente como modelo de sociedade, está muito ligada ao processo que se configura no território europeu dos séculos V ao XV d.C., mais precisamente entre os séculos X e XV, no apogeu e crise do modelo de sociedade feudal europeu.

Uma ressalva se encaixa no argumento que tomamos: escolher a compreensão do modelo de feudalismo europeu se deve pela origem da sociedade moderna, capitalista, industrial, como hoje a conhecemos, ser buscada a partir da crise desse modelo de feudalismo frente a outros no mundo. Neste ponto é importante conhecer as estruturas que de maneira ampla e geral originaram o moderno Estado.

Os conflitos entre os vários atores envolvidos nesse processo foram, simultaneamente, de natureza política e jurídica, e que nessa discussão construíram-se os alicerces legais e ideológicos do poder do Estado, ao mesmo tempo em que se determinou sua extensão” (Kritsch, 2004, p.103).

Strayer indicou três condições essenciais à constituição do Estado a partir das formações medievais: 1) o aparecimento de unidades políticas persistentes no tempo e geograficamente estáveis; 2) o desenvolvimento de instituições duradouras e impessoais; 3) o surgimento de um consenso quanto à necessidade de uma autoridade suprema e a aceitação dessa autoridade como objeto da lealdade básica dos súditos (Kritsch, 2004, p.104).

Maquiavel e a ciência política

Quando Nicolau Maquiavel estabelece a sua obra e o seu realismo político, algumas condições históricas já estavam amadurecidas com a crise do feudalismo europeu e o contexto formador do comércio, das trocas e do próprio Renascimento.

Quando Maquiavel escreveu, não precisou cuidar de questões legais (ele referia-se já à lei como um dado político e social). O trabalho de construção já tinha sido realizado: o Estado, como entidade juridicamente definida, era um fato plenamente desenvolvido, não uma novidade (Kritsch, 2004, p. 103).

Neste sentido, outro ponto se levanta: o realismo de Maquiavel aparece em contraposição ao idealismo da política na Antiguidade Clássica, mesmo na essência da realização da filosofia política no campo da justiça, da ética e das leis, do poder e da autoridade. Fato é que a realidade medieval está separada por mil anos de conflitos e transformações jurídico-políticas materializadas pelo próprio feudalismo em declínio.

Para compreender as relações de poder e a materialização da ciência política, a obra de Maquiavel é condição necessária. A literatura ocidental considera que as relações políticas da pólis e o seu caráter normativo das leis e da justiça por muito tempo investigam a política nos termos da moral.

Na Idade Média, essa tendência permanece, só que, em vez de preceitos racionais e abstratos arquitetados pela razão humana […]

[A Igreja desempenha um papel central na ordem social em que se estabelece o feudalismo, na]

estruturação de uma ordem universal, harmônica e pacífica, tendo por lastro os ditames cristãos – associando a prática política a ética da Igreja (Barros, 2016, p. 59).

Mas o que de fato Maquiavel desenvolveu em termos diretos para a ciência política?

É com esse pensador que a ciência política ganha objeto e método próprios e o status de ciência, por colocar o fenômeno do poder no centro da análise. A teoria de Maquiavel, ao colocar no epicentro da análise o fenômeno das relações de poder na história, considera a política como fenômeno concreto e a realidade dos fatos políticos a partir da empiria e da objetividade científica. Percebemos essa característica com a análise que Maquiavel desenvolve para além da idealização de governos bons ou juntos como nas condições teóricas da Antiguidade – ele volta a atenção para uma sistematização

fria da política, observando-a, antes de tudo, com o estudo da luta pelo poder” […]

Desse modo, ao não analisar as questões do Estado por intermédio da moral, Maquiavel termina por conferir ao universo político sua autonomia, analisando-o como uma esfera de atuação – sujeita à sua própria lógica e as suas próprias leis – separada da ética, da religião e do direito (Barros, 2016, p. 60)

A política ganha sua dimensão própria quanto é separada da moral e da idealização do bom governante, e fica sujeita a uma ética muito mais utilitária do poder. Por esse motivo, ao interesse “público” não importa o meio ou caminho para a política se fazer pelas mãos do governante – que pode esconder as reais intenções no uso do poder do Estado.

É Hora de Praticar!

Leia a seguinte passagem:

A política se faz atualmente através do uso das novas tecnologias, das redes sociais, afirmando-se “verdades” ou disseminando-se “fake news”, com gestos de humanos e de robôs. Apesar da profusão de discursos que defendem o “fim da política” (assim como outros defendem o “fim da história”, o “fim do comunismo” etc.), observa-se pelas redes sociais que a política tem mobilizado muitas paixões, inclusive desfazendo amizades virtuais. Entretanto, fatores como os anteriormente mencionados – novas tecnologias, redes sociais, fake news – representam apenas uma parte de uma nova configuração de política que está se delineando (Furlaneti; Bueno, 2019, p. 1).

Imagine a seguinte situação: você é o chefe de gabinete de um governo, e deve proferir um discurso para a nação, uma nota geral para imprensa prestando esclarecimentos acerca de uma mentira e um boato de corrupção no governo que foi espalhado como fake news pelas redes sociais e canais de notícias na internet. Você deve utilizar frieza e argumentos a partir da obra e do pensamento de Nicolau Maquiavel para escrever essa nota. Quais argumentos você buscaria para enriquecer sua nota para a imprensa?

Reflita

Será que atualmente podemos refletir a respeito do poder e da política com os vetores de justiça e bem comum desenvolvidos pelos filósofos da Antiguidade Clássica?

Quais características consolidaram a formação do mundo moderno a partir da Idade Média e da crise do feudalismo europeu?

É possível afirmarmos que Nicolau Maquiavel é o fundador da ciência política?

Vídeo com a resolução do estudo de caso

Resolução do estudo de caso

Para analisarmos e entendermos questões contemporâneas no campo político, é preciso um bom conhecimento histórico e sobretudo da política clássica. Os argumentos de Nicolau Maquiavel, no seu livro O Príncipe, podem ser usados de diferentes maneiras no trato com a habilidade dos argumentos políticos, sobretudo quando se trata do distanciamento que o governante deve observar para manutenção do poder. Veja o Capítulo XVIII:

Todos veem aquilo que pareces, mas poucos sentem o que és; e estes poucos não ousam opor-se a opinião da maioria, que tem, para defendê-la, a majestade do Estado. Como não há tribunal onde reclamar as ações de todos os homens, e principalmente dos príncipes, o que conta por fim são os resultados. Cuide pois o príncipe deve vencer e manter o Estado: os meios serão sempre julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo está sempre voltado para as aparências e para o resultado das coisas, e não há no mundo senão o vulgo; a minoria não tem vez quando a maioria tem onde se apoiar (Maquiavel, 2018).

Podemos pensar que, para Maquiavel, uma ação governamental é moral ou imoral, dependendo do benefício que traz para a população ou povo, à parte de qualquer ato ilícito cometido para esse benefício geral.

Material Complementar

Referências

BARROS, V. S. de C. 10 Lições sobre Maquiavel. Petrópolis: Vozes, 2014.

BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. (org.). Dicionário de política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004.

CHAUI, M. Iniciação à Filosofia. São Paulo: Ática, 2014.

COLLIN, D. Compreender Maquiavel. São Paulo: Vozes, 2019.

COSTA, S. P. M. Idade Média: mil anos no presente. Porto Alegre: ediPUCRS, 2016.

FURLANETI, O. N.; BUENO, A. M. Discursos políticos na contemporaneidade: desafios teóricos e analíticos. Estudos Semióticos [on-line], v. 15, n. 1. São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/esse/article/download/148997/155115/363464. Acesso em: 29 dez. 2023.

KRITSCH, R. Rumo ao Estado moderno: as raízes medievais de alguns de seus elementos formadores. Rev. Sociologia e Política, Curitiba, v. 23, p. 103-114, nov. 2004.

MAQUIAVEL, N. O príncipe. 6. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2018.

REZENDE, J. Filosofia simples e prática. Curitiba: Intersaberes, 2020.

STIRN, F. Compreender Aristóteles. 4. ed. São Paulo: Vozes, 2011.