ECONOMIA POLÍTICA CONTEMPORÂNA

Aula 1

Contribuições de John Maynard Keynes

Contribuições de John Maynard Keynes

Olá, estudante!

Nesta videoaula você conhecerá as contribuições de John Maynard Keynes para a economia política.

Esta aula é fundamental para você compreender a importância de Keynes na revolução do pensamento econômico do século XX e suas influências nas políticas econômicas adotadas pelos governos após a crise de 1929.

Prepare-se para aprofundar seus conhecimentos! Assista à videoaula e fortaleça seus conhecimentos em economia política.

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Nesta aula, vamos estudar as contribuições de John Maynard Keynes para a economia política. Inicialmente, conheceremos a biografia do autor e suas principais influências acadêmicas. Posteriormente, vamos conhecer o contexto histórico que influenciou as obras de Keynes: a crise de 1929. Foi diante do cenário de crise inaugurado com a Quebra da Bolsa de Valores em Nova York – e que se estendeu durante a década de 1930 – que as ideias de Keynes ganharam destaque. Por fim, apresentaremos os principais dogmas do pensamento keynesiano.

Para contextualizar a aula, considere uma situação hipotética no qual o professor de história, chamado Joaquim, começou sua aula explicando os postulados da economia clássica e sua aceitação como política econômica no mundo capitalista do final do século XIX e primeiras décadas do XX. Mas, como lembrou o professor Joaquim, a Crise de 1929 abalou essas certezas. John Keynes criticou fortemente os princípios da economia clássica, criando uma nova doutrina econômica que supostamente manteria o sistema capitalista distante de novas grandes crises. Ao final da aula, um dos alunos foi à mesa do professor com os seguintes questionamentos:

- Como a teoria keynesiana está relacionada à Grande Depressão?

- Suas ideias evitam as crises econômicas de fato?

- Quais são as explicações que o professor Joaquim poderá dar a esse aluno?

A partir de agora o nosso objetivo é te apresentar a obra e vida de Keynes e sua influência na evolução da economia política. Após a leitura do conteúdo, vamos ajudar o professor Joaquim a trazer as respostas às dúvidas do seu aluno.

Você perceberá que muitos dos temas tratados aqui fazem parte do nosso dia a dia, como a intervenção do governo na economia.

Vamos juntos nessa jornada! Boa aula!

Vamos Começar!

John Maynard Keynes nasceu em 5 de junho de 1883, em Cambridge, Inglaterra, filho de uma família acadêmica. Seu pai, John Neville Keynes, foi um economista distinto e um membro respeitado da comunidade acadêmica, enquanto sua mãe, Florence Ada Keynes, era uma reconhecida ativista social e prefeita de Cambridge.

Keynes recebeu sua educação primária na escola St. Faith's e posteriormente frequentou o renomado Eton College, onde se destacou academicamente. Em 1902, ingressou no King's College, na Universidade de Cambridge, onde estudou matemática e economia. Foi lá que ele teve a oportunidade de ser orientado por Alfred Marshall, um dos principais economistas da época e uma influência fundamental em sua formação intelectual. Sob a tutela de Marshall, Keynes desenvolveu uma compreensão profunda dos princípios da economia clássica e neoclássica, que mais tarde moldaria suas próprias teorias (Malassise et al., 2014).

Após completar seus estudos em Cambridge, Keynes embarcou em uma viagem à Índia, onde trabalhou para o Serviço Civil Indiano por um curto período. Essa experiência proporcionou a ele uma visão única dos desafios econômicos e sociais enfrentados por uma colônia britânica, influenciando seu pensamento posterior sobre questões coloniais e desenvolvimentistas.

Retornando à Inglaterra, Keynes concentrou-se em sua carreira acadêmica e profissional. Em 1908, foi nomeado para o cargo de professor de economia na Universidade de Cambridge, onde lecionou e conduziu pesquisas pelo resto de sua vida. Sua reputação como um pensador brilhante e provocador logo se espalhou, e ele se tornou uma figura central nos círculos intelectuais de Cambridge (Malassise et al., 2014).

Durante as décadas de 1910 e 1920, Keynes publicou uma série de obras que o estabeleceram como um dos principais economistas de sua geração, tais como o Tratado sobre a reforma monetária (1923) e As consequências econômicas da paz (1919). No entanto, foi com a publicação de sua obra magistral, A teoria geral do emprego, do juro e da moeda, em 1936, que Keynes alcançou um status verdadeiramente icônico no mundo da economia.

Em seu livro revolucionário, Keynes desafiou os fundamentos da teoria econômica clássica e propôs um novo paradigma para entender e lidar com as crises econômicas e o desemprego em larga escala. O impacto de A teoria geral no meio acadêmico e nas políticas econômicas foi profundo e duradouro, estabelecendo Keynes como uma figura central na economia moderna e sua obra como uma das mais influentes no campo da teoria econômica (Brue; Grant, 2016).

Siga em Frente...

Após esse passeio na biografia de Keynes, vamos conhecer o contexto econômico que influenciou a sua principal obra A teoria geral do emprego, do juro e da moeda.

A década de 1920 foi caracterizada por uma pujança econômica, especialmente nos Estados Unidos, após o término da Primeira Guerra Mundial. Durante este período, a economia americana experimentou um crescimento sem precedentes, impulsionado pela expansão industrial, pelos avanços tecnológicos e por um aumento significativo na produção agrícola. No entanto, por trás dessa aparente prosperidade, surgiram sérias contradições que se revelariam catastróficas com a eclosão da Crise de 1929.

A influência da escola neoclássica, que dominava o pensamento econômico na época, também foi um elemento importante no contexto que levou à crise. A escola neoclássica defendia princípios como a eficiência dos mercados, a autorregulação econômica e a ideia de que os mercados sempre encontrariam um equilíbrio entre oferta e demanda. Uma das teorias mais proeminentes dentro da escola neoclássica era a Lei de Say, que afirmava que toda oferta geraria sua própria demanda, ou seja, a produção de bens e serviços automaticamente criaria renda suficiente para comprar esses mesmos bens e serviços.

No entanto, Keynes discordava fundamentalmente dessa visão otimista da economia. Ele argumentava que a economia poderia entrar em um estado de desequilíbrio persistente, com desemprego involuntário e subutilização de recursos, contradizendo assim a Lei de Say (Brue; Grant, 2016).

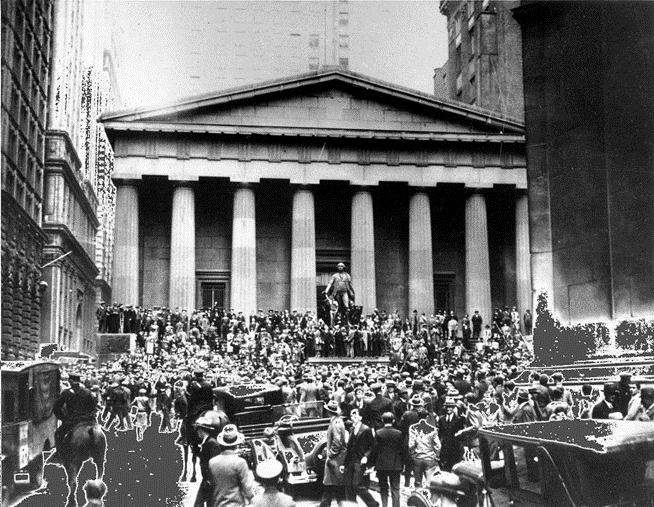

A quebra da bolsa de valores em 1929 foi o catalisador que expôs as fraquezas subjacentes ao modelo econômico vigente. A superprodução agrícola e industrial, combinada com uma redução no consumo interno e europeu, resultou em um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Enquanto a indústria americana crescia exponencialmente, o poder aquisitivo da população não acompanhava esse ritmo de crescimento, levando a uma situação em que havia excesso de bens produzidos, mas uma demanda insuficiente para absorvê-los (Boechat; Moraes; Leite, 2018). Isso levou à queda nos preços, à redução na produção e ao aumento do desemprego em uma espiral descendente.

De acordo com Boechat, Moraes e Leite (2018), a quebra da Bolsa de Valores em 1929, que marcou o início da Grande Depressão, foi o resultado de uma série de fatores complexos que culminaram em uma crise financeira e econômica sem precedentes.

Boechat, Moraes e Leite (2018) e Malassise et al. (2014) apresentam alguns dos principais fatores que contribuíram para esse evento, conforme tópicos a seguir:

- Euforia e especulação desenfreada: durante a década de 1920, os Estados Unidos experimentaram um período de forte crescimento econômico e otimismo. Isso levou a um aumento na especulação no mercado de ações, onde investidores compravam ações na expectativa de vendê-las por um lucro rápido, em vez de investir com base nos fundamentos das empresas.

- Crédito fácil: o acesso fácil ao crédito permitiu que muitos investidores comprassem ações utilizando empréstimos, muitas vezes alavancando suas posições no mercado de ações. Isso aumentou a bolha especulativa, tornando o mercado de ações cada vez mais vulnerável a qualquer sinal de desaceleração econômica.

- Superprodução e endividamento agrícola: o setor agrícola dos Estados Unidos enfrentou dificuldades durante a década de 1920 devido à superprodução e aos baixos preços das commodities agrícolas. Muitos agricultores acumularam dívidas significativas para financiar suas operações, e quando os preços caíram ainda mais, muitos foram incapazes de pagar suas dívidas.

- Redução do consumo e da demanda interna: apesar do crescimento econômico, uma parte significativa da população americana não compartilhava dos benefícios. A desigualdade de renda estava aumentando e a classe média estava lutando para manter seu padrão de vida. Isso levou a uma redução no consumo e na demanda interna, enfraquecendo ainda mais a economia.

- Ações de grandes investidores: em setembro e outubro de 1929, grandes investidores começaram a vender suas ações, levando a uma queda abrupta nos preços delas. O pânico se espalhou rapidamente entre os investidores, levando a uma venda em massa de ações.

- Falta de regulamentação: o mercado de ações na década de 1920 era em grande parte não regulamentado, permitindo práticas arriscadas e especulativas que exacerbaram a situação.

Em 24 de outubro de 1929, conhecido como "Quinta-Feira Negra", o mercado de ações sofreu uma queda acentuada. Isso foi seguido por mais quedas nos dias seguintes, culminando em 29 de outubro, conhecido como "Segunda-Feira Negra" ou "Crash da Bolsa", quando o mercado de ações sofreu sua maior queda na história até então. Os valores das ações despencaram, levando à ruína financeira de muitos investidores, bancos e empresas. O colapso do mercado de ações foi o gatilho que desencadeou uma série de eventos que levaram à Grande Depressão, uma das crises econômicas mais devastadoras da história moderna.

Agora que você conheceu um pouco mais sobre o contexto histórico da Grande Depressão, vamos discutir como as ideias de Keynes ajudaram a tirar a economia americana desse cenário.

A crise de 1929 desafiou diretamente as suposições da escola neoclássica e forneceu o terreno fértil para o surgimento das ideias de Keynes. Em contraste com a crença na autorregulação dos mercados, Keynes argumentou que o governo deveria desempenhar um papel ativo na estabilização da economia, através de políticas fiscais e monetárias que visavam estimular a demanda agregada e reduzir o desemprego.

Nesse contexto, inspirados pelos princípios de Keynes, um grupo de economistas do governo de Franklin Delano Roosevelt, propôs o chamado New Deal (Novo Acordo).

O New Deal foi um conjunto de políticas econômicas e sociais implementadas nos Estados Unidos durante a administração do presidente Franklin D. Roosevelt, em resposta à Grande Depressão que assolava o país. Lançado na década de 1930, o New Deal tinha como objetivo principal promover a recuperação econômica, aliviar a pobreza e reformar as instituições financeiras e regulatórias.

Entre as medidas adotadas estavam programas de obras públicas para gerar empregos, regulação do sistema financeiro, proteção aos direitos dos trabalhadores e assistência social aos mais necessitados. Essas políticas representaram uma intervenção sem precedentes do Estado na economia e na vida social, buscando estabilizar a economia e restaurar a confiança nas instituições.

A influência de John Maynard Keynes no New Deal foi significativa. Suas teorias econômicas, especialmente sua ênfase na demanda efetiva e na necessidade de intervenção governamental para estimular a economia durante períodos de recessão, influenciaram diretamente a formulação das políticas do New Deal. Keynes argumentava que o governo deveria aumentar os gastos públicos para estimular a demanda agregada e reduzir o desemprego.

Essa abordagem se refletiu em muitas das iniciativas do New Deal, como os programas de obras públicas financiados pelo governo, que visavam criar empregos e injetar dinheiro na economia. Assim, a implementação do New Deal nos Estados Unidos marcou uma das primeiras grandes aplicações das ideias keynesianas em políticas econômicas em escala nacional.

Muito bem, agora que você compreendeu a influência de Keynes para a implementação do New Deal, vamos conhecer os principais postulados da teoria keynesiana.

De acordo com Brue e Grant (2016), as principais características e princípios da economia keynesiana são:

- Ênfase macroeconômica: a escola keynesiana coloca uma forte ênfase na análise da economia em nível macro, ou seja, na economia como um todo, em vez de se concentrar em unidades individuais, como empresas ou consumidores. Keynes argumentou que entender as tendências e os fenômenos macroeconômicos, como o nível de emprego, a inflação e o produto interno bruto, era essencial para formular políticas econômicas eficazes.

- Demanda efetiva: um dos conceitos-chave na teoria keynesiana é o da demanda efetiva. Keynes argumentou que a demanda agregada, ou seja, o total de gastos na economia, era um motor importante do crescimento econômico. Ele enfatizou a importância de estimular a demanda por meio de políticas fiscais e monetárias expansionistas, especialmente durante períodos de recessão ou desemprego.

- Instabilidade na economia: contrariamente à visão dos economistas clássicos, que acreditavam na autorregulação dos mercados e na tendência natural da economia em direção ao equilíbrio, Keynes argumentou que a economia poderia experimentar períodos de instabilidade e desequilíbrio persistentes. Ele destacou a possibilidade de flutuações cíclicas na atividade econômica, como booms seguidos de recessões, e defendeu a intervenção governamental para mitigar essas instabilidades.

- Taxa de juros: Keynes contestou a ideia de que a taxa de juros seria o principal mecanismo de equilíbrio entre a poupança e o investimento, como afirmavam os economistas neoclássicos. Em vez disso, ele argumentou que a taxa de juros poderia permanecer ineficaz em estimular o investimento durante períodos de baixa demanda agregada, especialmente quando as expectativas empresariais eram pessimistas.

- Inflexibilidade nos salários: Keynes observou que os salários não se ajustavam rapidamente às mudanças nas condições de mercado, o que poderia resultar em desemprego involuntário. Ele argumentou que, durante períodos de recessão, os salários nominais tendiam a ser rígidos para baixo, o que dificultava a redução do desemprego por meio de ajustes nos preços dos fatores de produção.

- Política monetária e fiscal: Keynes defendeu a utilização de políticas fiscais e monetárias para estimular a demanda efetiva e combater o desemprego. Isso incluía o aumento dos gastos do governo em tempos de recessão para impulsionar a demanda agregada, bem como a redução das taxas de juros e medidas de expansão monetária para estimular o investimento e o consumo.

- Políticas sociais de redistribuição de renda: Keynes reconheceu a importância da redistribuição de renda para promover a estabilidade econômica e reduzir as desigualdades sociais. Ele argumentou que uma distribuição mais equitativa da renda poderia aumentar a demanda agregada, já que os indivíduos com rendas mais baixas tendem a gastar uma maior proporção de sua renda. Além disso, ele via a provisão de serviços públicos, como saúde e educação, como formas de melhorar o bem-estar social e promover o crescimento econômico a longo prazo.

Portanto, a obra de Keynes, A teoria geral do emprego, do juro e da moeda, publicada em 1936, representou uma ruptura radical com o pensamento econômico predominante da época. Keynes introduziu o conceito de demanda efetiva, destacando a importância dos gastos do governo e dos investimentos para impulsionar a atividade econômica e combater o desemprego. Suas ideias foram fundamentais para tirar a economia americana da crise dos anos 1930.

A visão de Keynes sobre a intervenção estatal na economia teve um impacto profundo no pensamento econômico e nas políticas públicas. Suas ideias influenciaram a adoção de políticas keynesianas em muitos países, especialmente durante períodos de recessão e crise econômica. O papel ativo do Estado na regulação da economia e na promoção do pleno emprego tornou-se uma parte essencial do consenso econômico do pós-guerra e moldou o desenvolvimento das políticas econômicas em todo o mundo.

Vamos Exercitar?

Estudante, espero que tenha gostado do conteúdo até aqui.

A partir desse momento, voltemos então ao nosso estudante que buscava uma resposta do professor Joaquim.

O professor destacou que, apesar de já ter enfrentado algumas críticas desde o início da Primeira Guerra Mundial, como a necessidade de uma abordagem mais abrangente da economia e o uso de estatísticas para explicar o crescimento da produção e do comércio em larga escala, o pensamento econômico clássico ainda era amplamente aceito por muitos intelectuais e governos. No entanto, quando a maior crise do sistema capitalista até então eclodiu em 1929, os princípios clássicos foram ainda mais questionados.

Nesse contexto, John Keynes elaborou de forma analítica as ideias que estavam em discussão e liderou o que ficou conhecido como a "revolução keynesiana", desafiando a ideia de que a oferta gera automaticamente sua própria demanda e argumentando que a economia não tenderia naturalmente à harmonia sem a intervenção do Estado. Para Keynes, os princípios clássicos até então aceitos falharam em explicar a Grande Depressão.

O professor também esclareceu que muitos economistas e governantes até os dias de hoje defendem o keynesianismo como um meio de evitar grandes crises do capitalismo. No entanto, como destacou o professor Joaquim ao seu aluno, as premissas do keynesianismo continuariam sendo desafiadas por novas perspectivas econômicas, e, portanto, não existe uma fórmula infalível que previna as crises econômicas no sistema capitalista.

Saiba Mais

Vamos conhecer um pouco mais sobre o que aprendemos? É importante que você tenha outras fontes de pesquisa para ser capaz de pensar de forma crítica o conteúdo abordado nesta aula.

Leia o capítulo A Escola Keynesiana – John Maynard Keynes do livro: História do pensamento econômico. Nesse capítulo, os autores apresentam uma visão geral das ideias de Keynes, detalhes biográficos e contextualização histórica, bem como as principais ideias da chamada “economia Keynesiana”.

BRUE, S. L.; GRANT, R. R. História do pensamento econômico. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. E-book.

Falamos muito em ruptura das ideias clássicas com o surgimento da teoria keynesiana, mas isso é real? Para entender essa ruptura (ou não), leia o artigo intitulado Continuidade ou ruptura? Uma análise de alguns aspectos da filosofia social de John Stuart Mill, Alfred Marshall e John Maynard Keynes, da pesquisadora Laura Valladão Matos.

MATTOS, L. V. D. Continuidade ou ruptura? Uma análise de alguns aspectos da filosofia social de John Stuart Mill, Alfred Marshall e John Maynard Keynes. Brazilian Journal of Political Economy, v. 35, n. 2, p. 360-383, abr. 2015.

Referências Bibliográficas

BOECHAT, A. M. F.; MORAES, L. E.; LEITE, L. B. R. História do pensamento político e econômico. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

BRUE, S. L.; GRANT, R. R. História do pensamento econômico. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016.

MALASSISE, R. L. S.; BARBOZA, S. G.; BECKEDORFF, I. A.; FORMAGI, C. Evolução do pensamento econômico. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2014.

MATTOS, L. V. D. Continuidade ou ruptura? Uma análise de alguns aspectos da filosofia social de John Stuart Mill, Alfred Marshall e John Maynard Keynes. Brazilian Journal of Political Economy, v. 35, n. 2, p. 360-383, abr. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572015000200360&lang=pt. Acesso em: 23 abr. 2024.

Aula 2

Economia Keynesiana

Economia keynesiana

Olá, estudante!

Nesta videoaula você conhecerá o modelo básico da economia keynesiana. Esse conceito é fundamental para compreender como as decisões de gasto e investimento afetam o funcionamento da economia, especialmente em períodos de instabilidade e desequilíbrio.

Assista à videoaula e aprofunde os seus conhecimentos sobre a teoria keynesiana.

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Nesta aula vamos estudar os elementos básicos da Teoria Geral de Keynes. Essa teoria revolucionou a forma como entendemos e analisamos os fenômenos econômicos, especialmente no que diz respeito ao papel do Estado na regulação da atividade econômica. Vamos abordar conceitos-chave como demanda efetiva, propensão ao consumo e investimento, eficiência marginal do capital, preferência pela liquidez e intervenção estatal na economia.

Durante esta aula, vamos nos concentrar em duas questões:

- Como a demanda efetiva influencia o nível de emprego e produção em uma economia?

- Qual é o papel do Estado na regulação macroeconômica, especialmente em tempos de crise?

Ao longo do estudo reflita sobre como os conceitos discutidos por Keynes podem ser aplicados para entendermos os desafios econômicos contemporâneos, como desemprego, inflação e crescimento econômico.

Ao entender os princípios da Teoria Geral de Keynes, você adquirirá ferramentas valiosas para analisar e interpretar os movimentos da economia, além de estar se preparando para enfrentar desafios e propor soluções no ambiente profissional. Boa aula!

Vamos Começar!

Entender os principais desafios macroeconômicos é essencial para identificar caminhos e soluções alternativas. É nesse contexto que, em 1936, a publicação da obra A teoria geral do emprego, do juro e da moeda assume um papel central na teoria econômica. O destaque atribuído ao autor e à obra decorre tanto do contexto histórico da época quanto dos estudos prévios de Keynes, delineando sua trajetória teórica até o momento da publicação da Teoria Geral. Vamos a partir de agora conhecer alguns tópicos importantes dessa obra.

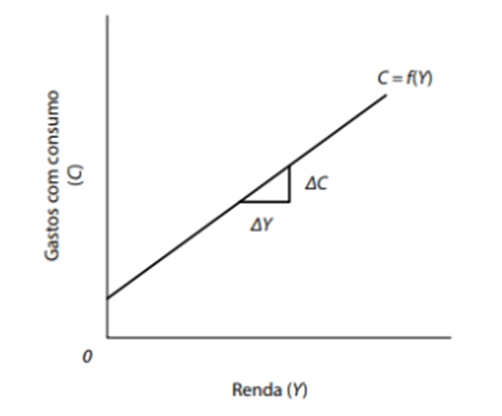

Apresentada no livro A teoria geral do emprego, do juro e da moeda, a função consumo descreve a relação entre a renda disponível e o consumo das famílias em uma economia. Em sua forma mais básica, ela postula que o consumo das famílias é uma função positiva da renda disponível, ou seja, à medida que a renda disponível aumenta, o consumo também tende a aumentar, mas a uma taxa menor.

Nesse caso, há uma relação funcional positiva entre consumo (C) e renda nacional (Y):

Keynes introduziu o conceito de propensão marginal a consumir (PMC), que representa a fração adicional da renda que as famílias consomem quando há um aumento na renda disponível (Brue; Grant, 2016). A razão entre a mudança no consumo e a mudança na renda – a propensão marginal ao consumo (PMC) – é positiva e menor que 1.

Isso implica que as poupanças (S) também surgem com a renda; são, também, uma função positiva da renda.

Assim como a (PMC), a propensão marginal a poupar (PMS) é maior que zero e menor que 1.

Essa relação pode ser representada graficamente na Figura 1, que apresenta os gastos com consumo a determinados níveis de renda. A inclinação da curva (ΔC/ΔY) é a propensão marginal a consumir.

Keynes define o investimento econômico como a compra de bens de capital e o investimento financeiro como, por exemplo, aplicações em títulos ou em ações. Segundo a visão keynesiana as empresas investem em capital com o intuito de obterem maiores lucros.

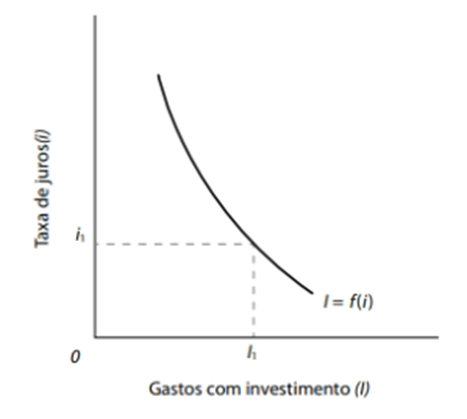

Keynes destacou que o investimento é guiado principalmente pela expectativa de lucro das empresas, e não apenas pela taxa de juros como sugerido pelas teorias econômicas clássicas. Logo, ele apresentou o conceito de Eficiência Marginal do Capital (EMC) (Brue; Grant, 2016).

A eficiência marginal do capital (EMC) refere-se à taxa de retorno esperada de um investimento adicional. Em outras palavras, é a quantidade adicional de produção que se espera que um investimento adicional gere.

Keynes argumentou que enquanto a EMC for maior que a taxa de juros, os investimentos adicionais serão considerados lucrativos e, portanto, as empresas estarão dispostas a investir mais. Porém, quando a EMC for menor que a taxa de juros, os investimentos adicionais não são mais lucrativos, e as empresas reduzem seus investimentos (Malassise et al., 2014).

O impacto da eficiência marginal do capital na economia é significativo. Keynes argumentou que em períodos de incerteza ou pessimismo, a EMC pode diminuir, levando a uma redução nos investimentos privados. Isso pode resultar em um ciclo econômico negativo, em que a queda dos investimentos reduz a demanda agregada, levando a uma redução na produção e no emprego (Malassise et al., 2014). As ideias de Keynes sobre a eficiência marginal do capital podem ser utilizadas para construir uma curva da demanda por investimento, como a curva I = f(i), na Figura 2.

Essa curva ilustra a relação inversa entre a taxa de juros (i) e o investimento total (I) em uma economia na qual todos os projetos de investimento relevantes foram sistemáticos em ordem decrescente de eficiência marginal do capital. Quando a taxa de juros de mercado é i1, o volume de investimento é I1. Para todos os investimentos acima de I1, a eficiência marginal do capital excederá o custo do empréstimo, enquanto para todos os investimentos além de I1, o custo excederá a eficiência marginal do capital (Brue; Grant, 2016).

Siga em Frente...

A preferência pela liquidez é um conceito chave na teoria econômica de Keynes, que complementa sua análise sobre investimento e eficiência marginal do capital. Keynes argumentou que os agentes econômicos, em particular os tomadores de decisão, têm uma preferência natural por ativos líquidos, como dinheiro, em vez de investir em ativos de longo prazo que podem ser menos facilmente convertidos em dinheiro (Brue; Grant, 2016).

Essa preferência pela liquidez influencia diretamente a decisão de investimento das empresas e dos indivíduos. Em períodos de incerteza econômica, os agentes econômicos podem optar por manter mais dinheiro em vez de investir em projetos de longo prazo, mesmo que a eficiência marginal do capital seja alta. Isso ocorre porque eles podem estar preocupados com a capacidade de converter esses investimentos em dinheiro quando necessário, dada a incerteza sobre as condições futuras do mercado.

Essa aversão ao risco afeta a relação entre taxa de juros e investimento. Mesmo que a taxa de juros diminua, o investimento pode não aumentar significativamente se a preferência pela liquidez permanecer alta. Isso pode levar a uma situação de "armadilha de liquidez", na qual a política monetária expansionista pode ser ineficaz para estimular o investimento e impulsionar a demanda agregada.

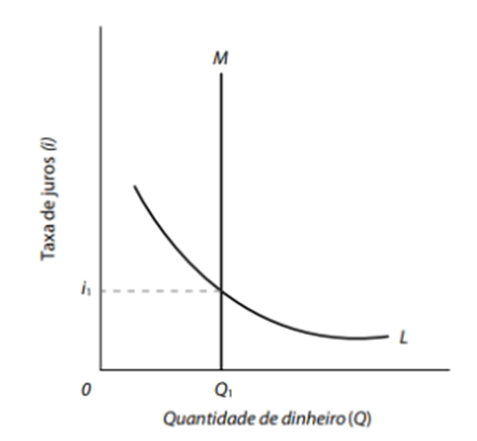

De acordo com Brue e Grant (2016), Keynes destaca que existem três motivos pelos quais as pessoas podem preferir pela liquidez:

- Motivo transação: refere-se à necessidade de manter dinheiro disponível para despesas do dia a dia, como pagamento de contas, compras regulares e outras transações financeiras. Quanto maior a atividade econômica e os gastos, maior é a demanda por liquidez para facilitar essas transações.

- Motivo precaução: reflete a preferência por manter reservas de liquidez para enfrentar imprevistos financeiros ou incertezas futuras. As pessoas podem optar por manter uma quantidade maior de dinheiro disponível em caso de emergências, como desemprego, doença ou outras circunstâncias inesperadas.

- Motivo especulação: este motivo envolve a preferência por manter liquidez como uma forma de aproveitar oportunidades de investimento futuras. Quando as expectativas em relação ao futuro são incertas ou quando surgem oportunidades de investimento potencialmente lucrativas, as pessoas podem optar por manter mais dinheiro disponível para aproveitar essas oportunidades quando surgirem.

Esses motivos podem ser traduzidos em uma curva de demanda por dinheiro ou moeda “L” na Figura 3. A curva é decrescente, o que indica que as pessoas tendem a preferir manter mais dinheiro à medida que as taxas de juros diminuem. Quando a taxa de juros está abaixo da taxa normal, as pessoas esperam que ela aumente. Conforme a taxa de juros aumenta, os preços dos títulos diminuem e os detentores desses títulos sofrem perdas. Por isso, em períodos de baixa taxa de juros, as pessoas tendem a manter mais dinheiro em espécie e menos em títulos. Por outro lado, em períodos de alta taxa de juros, elas tendem a adquirir mais títulos e manter menos dinheiro em mãos.

A curva da demanda por moeda (L) apresenta um declínio devido ao fato de que taxas de juros mais baixas diminuem o custo associado à manutenção de dinheiro em espécie. Por outro lado, a curva da oferta de moeda (M) é representada verticalmente, indicando a quantidade específica de moeda em circulação determinada pelo banco central. A taxa de juros de equilíbrio (representada aqui como i1) é estabelecida no ponto de interseção entre a curva da preferência pela liquidez (a curva da demanda por moeda) e a curva da oferta de moeda.

Em suma, o nível de investimento na economia é determinado pela interação entre dois fatores principais: (1) a eficiência marginal do capital, que estabelece a curva da demanda por investimentos, e (2) a taxa de juros de mercado. Esta última é influenciada pela demanda por moeda (preferência pela liquidez) e pela oferta de moeda.

Compreendida essa dinâmica, vamos conhecer o esquema básico da Teoria Geral de Keynes.

Na análise Keynesiana, o que determina o nível de emprego numa economia industrial é o nível de produção. Keynes informa que o que determina o nível de produção é a existência da demanda efetiva. De acordo com Malassise et al. (2014), a demanda efetiva consiste na demanda concretizada através do consumo somado aos gastos destinados à perspectiva de consumo futuro, ou seja, os investimentos. Nesse contexto, as expectativas dos empresários em relação ao futuro da economia desempenham papel fundamental.

Inicialmente, Keynes apresenta os determinantes da demanda efetiva. Para uma economia fechada (sem governo), ou seja, modelo simples, Keynes conclui que o nível de produção é determinado pelo Consumo (C) e pelo Investimento (I), lembrando que:

- C = f (Y) → Consumo é função da renda. Keynes refere-se ao consumo agregado, isto é, o consumo de toda a sociedade.

- I = f (E,i) → O investimento é função das Expectativas (E) e das taxas e juros (i).

Logo, Keynes conclui que o nível de produção é determinado por:

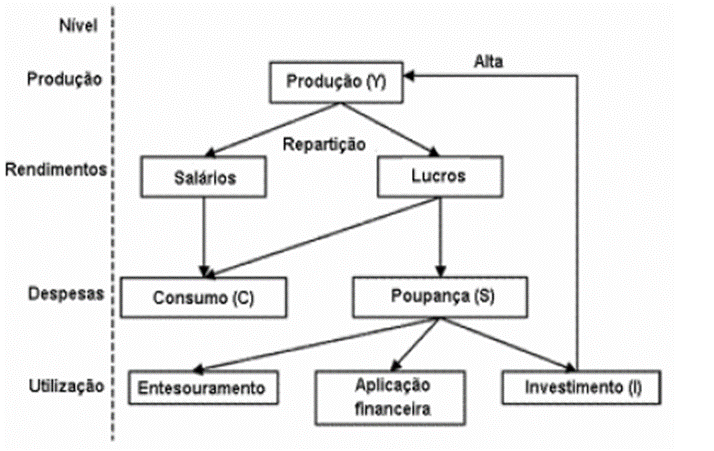

Essencialmente, o princípio da demanda efetiva se resume à ação de gastar em investimentos e consumo, o que, por sua vez, determina a renda, ou seja, é a demanda que influencia a oferta. Nisso reside a distinção fundamental entre os economistas keynesianos e os economistas clássicos (Malassise et al., 2014). A Figura 4 apresenta o modelo básico da economia keynesiana.

Conforme a Figura 4, quando ocorre a produção (Y), há também a distribuição dos resultados entre pagamento de salários (S) e lucros (L).

Keynes pressupôs que os trabalhadores recebiam baixos salários e não poupavam; assim, todo o salário era direcionado ao consumo (C). Por outro lado, os empresários, que obtinham lucro, poderiam gastar uma parte de sua renda com consumo e poupar outra parte (S). Era precisamente o destino dessa parte não utilizada para consumo, a poupança, que gerava instabilidade na economia.

A poupança pode permanecer em forma de entesouramento, isto é, guardada sem aplicação; pode ser direcionada para aplicações financeiras e remunerada com juros; ou pode ser reinvestida, retornando ao processo produtivo como investimento.

Quanto maior a parcela da poupança destinada ao investimento (I), maior é o nível de produção. No entanto, Keynes argumenta que o investimento também pode ser financiado pelo sistema financeiro, que pode criar moeda secundária para essa finalidade. Portanto, para Keynes, não é necessário que haja poupança para financiar o investimento, mas sem investimento não há poupança.

De acordo com Keynes, o funcionamento normal da economia só ocorre se a poupança for investida para aumentar o nível de produção e, assim, garantir o crescimento econômico. Porém, os empresários tomam duas decisões com bases em expectativas quanto ao futuro econômico. Se a perspectiva da atividade econômica for positiva, os capitalistas vão investir. Porém, se a perspectiva da atividade econômica for negativa, não haverá investimentos e, por consequência, reduz o emprego e a renda.

Ainda de acordo com Malassise et al., 2014:

[...] a obra de Keynes permite afirmar que para melhorar os níveis de emprego deve-se ampliar a produção. Para isso é necessário que haja mais consumo e investimento. O consumo tem consequências positivas no crescimento. A economia precisa ter um fluxo de investimentos organizados e, para isto, a política monetária deve ser adequada no sentido de prover taxas de juros baixas que permitam aos empresários recorrer ao crédito favorecendo os investimentos. Porém, argumenta que em época de crise, cujo diagnóstico seja superprodução a política e juros baixos para investimento, seria ineficaz. Quando a situação chega a um ponto de alto desemprego e superprodução é necessário ter investimento público. (Malassise et al., 2014, p. 139)

Portanto, é imperativo que o estado reassuma seu papel por meio de uma política de intervenção ativa, contrabalançando as ações do setor privado. Essa intervenção deve ser anticíclica, o que significa que, quando as decisões capitalistas tendem ao sobreinvestimento e ao superaquecimento da economia, o estado deve reduzir seus investimentos para evitar uma inflação por demanda e gastos públicos desnecessários (Malassise et al., 2014).

Por outro lado, se houver subinvestimento e uma crise de desemprego, o estado deve implementar uma política de investimentos e gastos para evitar uma recessão econômica. Ao agir dessa maneira, a intervenção estatal poderia contribuir significativamente para a estabilização dos investimentos. É nesse contexto que se delineia uma regulação macroeconômica de cunho keynesiano.

Vamos Exercitar?

Estudante, espero que tenha gostado do conteúdo até aqui.

A partir de agora vamos retomar a problematização do início da nossa aula. Vejamos as reflexões para cada questionamento deixado no começo da aula.

Como a demanda efetiva influencia o nível de emprego e produção em uma economia?

A análise keynesiana nos leva a compreender que a demanda efetiva, composta pelo consumo agregado e os investimentos, desempenha um papel crucial na determinação do nível de emprego e produção. Quando a demanda efetiva é robusta, ou seja, quando os consumidores estão gastando e as empresas estão investindo, isso cria um ambiente propício para a expansão econômica.

Aumenta-se a produção para atender à demanda, o que leva as empresas a contratarem mais trabalhadores para manter o ritmo da produção. Por outro lado, quando a demanda efetiva é fraca, com consumidores reticentes em gastar e empresas hesitantes em investir, isso pode levar a uma redução na produção e, consequentemente, ao desemprego. Assim, a compreensão da dinâmica da demanda efetiva é essencial para formular políticas econômicas que visem estimular o crescimento e reduzir o desemprego.

Qual é o papel do Estado na regulação macroeconômica, especialmente em tempos de crise?

Keynes argumenta que o Estado desempenha um papel crucial na estabilização da economia, especialmente durante períodos de crise. Em tempos de recessão, o setor privado pode se retrair, reduzindo os investimentos e exacerbando o desemprego.

Nesse contexto, cabe ao Estado intervir, por meio de políticas monetárias e fiscais expansionistas, para estimular a demanda efetiva e reverter a tendência recessiva. Isso pode incluir a redução das taxas de juros, o aumento dos gastos públicos e a implementação de incentivos fiscais para estimular o consumo e o investimento. Ao agir de forma anticíclica, o Estado pode ajudar a estabilizar a economia e evitar recessões prolongadas.

Em suma, compreendemos que a demanda efetiva, combinada com o papel regulador do Estado, são essenciais na determinação do nível de emprego e produção em uma economia. Ao entender como esses conceitos se entrelaçam, os formuladores de políticas econômicas podem desenvolver estratégias eficazes para promover o crescimento econômico e garantir o pleno emprego.

Saiba Mais

Vamos conhecer um pouco mais sobre o que aprendemos? É importante que você tenha outras fontes de pesquisa para ser capaz de pensar de forma crítica o conteúdo abordado nesta aula.

Leia o capítulo A escola keynesiana do livro: História do pensamento econômico. Com uma linguagem didática, os autores apresentam em poucas páginas uma síntese das ideias de Keynes, bem como diversos trechos da obra A teoria geral do emprego, do juro e da moeda.

OLIVEIRA, R. de; GENNARI, A. M. História do pensamento econômico. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. E-book.

Leia o artigo A “teoria geral do emprego, do juro e da moeda”, um resumo crítico do livro de J. M. Keynes, do autor José Maria Dias Pereira. Esse artigo tem o propósito de resumir, de forma crítica, o conteúdo dos capítulos da Teoria Geral. Pode ser interpretado como uma espécie de “guia de leitura”, permitindo, a qualquer um que se empenhe nessa tarefa, criar coragem para enfrentar os originais dessa importantíssima e polêmica obra e, assim, formar a sua própria opinião sobre ela ou de seu autor.

PEREIRA, J. M. D. A “teoria geral do emprego, do juro e da moeda”, um resumo crítico do livro de J. M. Keynes. TEC Textos de Economia. v. 26, n. 1, 2023.

Referências Bibliográficas

BOECHAT, A. M. F.; MORAES, L. E.; LEITE, L. B. R. História do pensamento político e econômico. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

BRUE, S. L.; GRANT, R. R. História do pensamento econômico. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016.

MALASSISE, R. L. S.; BARBOZA, S. G.; BECKEDORFF, I. A.; FORMAGI, C. Evolução do pensamento econômico. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2014.

OLIVEIRA, R. de; GENNARI, A. M. História do pensamento econômico. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. E-book. ISBN 9788571440166. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571440166/. Acesso em: 21 fev. 2024.

PEREIRA, J. M. D. A “teoria geral do emprego, do juro e da moeda”, um resumo crítico do livro de J. M. Keynes. TEC Textos de Economia. v. 26, n. 1, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.5007/2175-8085.2023.e93423. Acesso em: 23 abr. 2024.

Aula 3

Neoliberalismo

Neoliberalismo

Olá, estudante!

Nesta videoaula você conhecerá os preceitos da escola neoliberal.

Esse conteúdo é fundamental para compreender as ideias e políticas econômicas que defendem a livre iniciativa, a redução do papel do Estado na economia, a liberalização dos mercados e a privatização de empresas estatais. Assista à videoaula e fortaleça seus conhecimentos sobre a economia política.

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Nesta aula vamos continuar nossa discussão sobre o pensamento econômico no século XX. Vamos concentrar nossos estudos no mundo pós-Segunda Guerra, os impactos das ideias de Keynes e a crítica ao keynesianismo por meio do neoliberalismo.

Para introduzir o contexto do nosso estudo, iremos contar com a orientação do professor Joaquim, que está conduzindo suas explicações aos alunos sobre a teoria keynesiana e suas implicações. Durante uma das aulas, Joaquim se deparou com uma discussão em sala na qual um estudante argumentou que é responsabilidade do Estado intervir na economia e que as ideias neoliberais surgiram apenas devido aos países desenvolvidos buscarem dominar as nações em desenvolvimento. Ele afirmou que, por esse motivo, essas ideias não foram implementadas nos países centrais do capitalismo.

De que maneira o professor João poderia elucidar para este aluno o contexto histórico que deu origem à doutrina neoliberal e seus fundamentos? Como ele poderia abordar o assunto de forma a promover uma compreensão menos simplista, sem adotar uma narrativa que favoreça ou condene essa ideologia?

Muito bem, ao longo da aula vamos buscar subsídios que nos ajudem a responder esses questionamentos. Compreender a evolução da economia política ao longo do século XX é essencial para o entendimento das políticas econômicas adotadas pelas nações.

Vamos juntos para mais essa aula! Bons estudos!

Vamos Começar!

Conforme já estudamos, de acordo com os princípios do keynesianismo, a solução para prevenir as grandes crises do sistema capitalista seria a intervenção do Estado na economia, com o intuito de gerar empregos, estimular a demanda e reduzir as disparidades sociais. Essa doutrina, que serviu de base para muitas propostas de políticas econômicas pós-Segunda Guerra Mundial e tornou-se um elemento central no mundo capitalista do período pós-guerra: na Europa, viu o fortalecimento do Estado de bem-estar social, enquanto na América Latina, o desenvolvimentismo cepalino destacou-se como um exemplo da influência do keynesianismo (Boechat; Moraes; Leite, 2018).

Após o término da Segunda Guerra Mundial (1945), surgiu um desafio considerável à teoria econômica predominante da época com a publicação de O caminho da servidão, de Friedrich Hayek (1899-1992). A "nova" doutrina proposta por Hayek foi uma atualização dos princípios do liberalismo econômico, originando assim o termo "neoliberalismo", que começou a ganhar destaque a partir da década de 1970 em todo o mundo capitalista.

Teóricos como Milton Friedman (1912-2006) e Friedrich Hayek não compartilhavam da visão de um Estado intervencionista e de bem-estar social proposto por Keynes, reintroduzindo as propostas liberais. Eles buscavam preservar a liberdade do comércio e os princípios liberais estabelecidos por economistas clássicos em séculos passados, associando-os aos valores de democracia e liberdade política (Boechat; Moraes; Leite, 2018).

Vamos conhecer essas propostas a partir de agora!

Friedrich Hayek e a Escola Austríaca: uma visão abrangente

Friedrich August von Hayek, renomado economista e filósofo, é um dos principais expoentes da Escola Austríaca de Economia e uma figura proeminente no pensamento econômico do século XX. Sua vida e trabalho são intrinsecamente ligados à defesa da liberdade individual, ao liberalismo clássico e à crítica ao intervencionismo estatal.

Nascido em Viena, Áustria, em 1899, Hayek estudou na Universidade de Viena, onde teve contato com importantes figuras intelectuais, como Ludwig von Mises e Friedrich von Wieser, que influenciaram profundamente sua formação intelectual. Graduou-se em Direito e Economia e posteriormente obteve seu doutorado em Direito em 1921. Desde cedo, Hayek demonstrou interesse pela teoria econômica e pelas questões sociais, o que o levou a se dedicar ao estudo e à pesquisa nesses campos (Oliveira; Gennari, 2019).

Em 1944, Hayek publicou sua obra mais famosa, O caminho da servidão, na qual argumentava contra o planejamento centralizado e a favor da liberdade individual e econômica. O livro teve grande impacto e foi considerado uma crítica contundente ao socialismo e ao coletivismo. Hayek alertou sobre os perigos do controle estatal excessivo, argumentando que isso inevitavelmente levaria à tirania e à perda de liberdade individual (Oliveira; Gennari, 2019).

Um dos principais alvos das críticas de Hayek era o Partido Trabalhista inglês e suas políticas intervencionistas. Ele via com preocupação o crescimento do Estado de bem-estar social e defendia uma abordagem mais liberal para a economia, baseada na livre concorrência e na iniciativa privada (Boechat; Moraes; Leite, 2018).

Em 1947, Hayek foi um dos fundadores da Sociedade Mont Pèlerin, uma organização dedicada à promoção dos princípios do liberalismo clássico e à defesa da economia de mercado. A sociedade reuniu intelectuais de diversas áreas, incluindo Economia, Filosofia, Direito e Ciências Sociais, e teve um papel fundamental na disseminação das ideias liberais em todo o mundo (Boechat; Moraes; Leite, 2018).

Os princípios econômicos defendidos por Hayek e pela Escola Austríaca incluem a importância da livre concorrência, do mercado como mecanismo de alocação eficiente de recursos, da propriedade privada e da limitação do poder estatal. Eles argumentam que a intervenção do governo na economia geralmente leva a distorções e ineficiências, prejudicando o funcionamento natural do mercado.

De acordo com Brue e Grant (2016), nos anos 1970, o mundo enfrentou uma crise econômica, marcada por estagnação, inflação e desemprego, que levou a uma crítica generalizada ao keynesianismo e às políticas de intervenção estatal. Os neoliberais, influenciados pelas ideias de Hayek e outros pensadores liberais, argumentaram que as políticas keynesianas haviam falhado em resolver os problemas econômicos e, pelo contrário, contribuíram para agravá-los.

As propostas neoliberais para superar a crise incluíam a redução do papel do Estado na economia, a desregulamentação dos mercados, a privatização de empresas estatais e a adoção de políticas monetárias restritivas para controlar a inflação.

Além disso, propõe-se realizar reformas fiscais para estimular os agentes econômicos. Preconizadas pelos neoliberais, tais reformas envolvem a redução de impostos sobre os rendimentos mais elevados e sobre as receitas (Oliveira; Gennari, 2019). Essa abordagem visa fornecer incentivos aos empresários para investir, impulsionando a criação de empregos e o aumento de renda. Essas medidas visam restaurar uma forma renovada e equilibrada de desigualdade, revitalizando as economias mais avançadas. Dessa forma, espera-se que o crescimento econômico seja revitalizado através da estabilidade monetária e dos estímulos ao mercado (Boechat; Moraes; Leite, 2018).

Essas ideias ganharam força durante os governos de Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos, que implementaram uma série de reformas econômicas inspiradas no liberalismo de Hayek.

Margaret Thatcher, conhecida como a "Dama de Ferro", foi uma defensora fervorosa do livre mercado e da redução do Estado. Durante seu governo, ela promoveu privatizações em larga escala, cortes de impostos e medidas para restringir o poder dos sindicatos. Ronald Reagan, por sua vez, adotou políticas semelhantes nos Estados Unidos, buscando reduzir a intervenção do governo na economia e estimular o crescimento econômico por meio da iniciativa privada.

Siga em Frente...

Milton Friedman e a Escola de Chicago

Milton Friedman, um dos economistas mais influentes do século XX, nasceu em 31 de julho de 1912, em Brooklyn, Nova York. Ele estudou na Universidade Rutgers e depois na Universidade de Chicago, onde obteve seu doutorado em economia em 1946. Sua carreira acadêmica o levou a se tornar um dos líderes da Escola de Chicago, um centro de pensamento econômico associado ao liberalismo econômico (Brue; Grant, 2016).

Friedman é conhecido principalmente por sua obra Capitalismo e liberdade, publicada em 1962. Nesse livro, ele defende vigorosamente os princípios do liberalismo clássico, argumentando que a liberdade econômica é essencial para a liberdade política e individual. Ele advoga por um papel limitado do governo na economia e defende a privatização de muitos serviços governamentais (Oliveira; Gennari, 2019).

Uma das críticas mais notáveis de Friedman foi dirigida ao New Deal, o conjunto de políticas implementadas nos Estados Unidos durante a Grande Depressão para combater o desemprego e a recessão. Friedman argumentava que as intervenções do governo durante o New Deal, como regulamentações e políticas de controle de preços, prolongaram a depressão em vez de aliviar seus efeitos. Ele acreditava que o livre mercado era o melhor mecanismo para determinar os preços e a alocação de recursos (Oliveira; Gennari, 2019).

Além disso, Friedman propôs uma série de reformas para o sistema econômico. Uma de suas propostas mais conhecidas foi a defesa da teoria monetarista, que argumentava que a quantidade de dinheiro em circulação era o principal determinante da inflação. Ele argumentou que o governo deveria seguir uma política monetária estrita, controlando o suprimento de dinheiro para manter a estabilidade de preços (Boechat; Moraes; Leite, 2018).

Outra reforma proposta por Friedman foi a eliminação dos programas de bem-estar do governo. Ele argumentava que tais programas desencorajavam o trabalho e a responsabilidade individual e propunha substituí-los por um imposto de renda negativo, onde as pessoas abaixo de certo nível de renda receberiam um pagamento do governo em vez de pagar impostos.

A Escola de Chicago, da qual Friedman foi uma figura proeminente, é uma tradição de pensamento econômico associada à Universidade de Chicago e seus adeptos. A escola ganhou destaque nas décadas de 1950 e 1960, com uma abordagem influente que enfatizava o livre mercado, o individualismo e a crença na eficiência dos mercados.

Os principais princípios da Escola de Chicago incluem a crença na importância da liberdade econômica e do livre mercado, a ênfase na teoria dos preços como um mecanismo de alocação eficiente de recursos e a desconfiança em relação à intervenção do governo na economia (Brue; Grant, 2016).

O neoliberalismo na prática: de Pinochet a Thatcher

Do Chile sob Pinochet à Grã-Bretanha sob Thatcher e aos Estados Unidos sob Reagan, essa ideologia moldou o curso da economia global, marcando uma mudança significativa na abordagem do Estado em relação ao mercado. Vamos explorar como o neoliberalismo se manifestou na prática, examinando os casos do Chile de Pinochet e do Reino Unido e dos Estados Unidos de Thatcher e Reagan, respectivamente.

1. Neoliberalismo no Chile e a influência dos Chicago Boys

O Chile foi um dos primeiros países a implementar políticas neoliberais de maneira abrangente, sob a ditadura militar de Augusto Pinochet, a partir de meados da década de 1970. Uma figura-chave por trás dessas reformas foi o economista chileno Milton Friedman, da Escola de Economia de Chicago, cujas ideias foram disseminadas por um grupo de economistas chilenos conhecidos como os "Chicago Boys".

As políticas neoliberais adotadas no Chile incluíam a privatização de empresas estatais, a liberalização do comércio e dos mercados financeiros, a redução dos gastos públicos e a diminuição da intervenção estatal na economia. Essas reformas foram acompanhadas por uma ênfase na estabilidade monetária, com o Banco Central do Chile implementando políticas para conter a inflação. O modelo neoliberal enfatizava o livre mercado e a competição, mas falhou em abordar as disparidades socioeconômicas e proporcionar proteção social adequada para os mais vulneráveis.

2. Políticas neoliberais adotadas por Thatcher

No Reino Unido, Margaret Thatcher liderou uma revolução neoliberal durante seu mandato como Primeira-Ministra, de 1979 a 1990. Suas políticas foram profundamente influenciadas pelo pensamento neoliberal e visavam reduzir o papel do Estado na economia e promover a livre iniciativa e a competitividade.

Thatcher implementou uma série de medidas neoliberais, incluindo a elevação das taxas de juros para combater a inflação, a redução dos impostos sobre altos rendimentos para estimular o empreendedorismo e o investimento, a privatização de empresas estatais em setores como energia, telecomunicações e transporte e a redução dos gastos sociais.

Essas políticas foram acompanhadas por uma retórica de individualismo, meritocracia e responsabilidade pessoal, refletindo a crença neoliberal na primazia do mercado e na liberdade individual. No entanto, as consequências dessas reformas foram controversas, com críticos apontando para o aumento da desigualdade, o enfraquecimento dos sindicatos e a erosão dos serviços públicos.

3. Políticas adotadas por Reagan

Nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan também adotou uma abordagem neoliberal durante seu mandato, de 1981 a 1989. Reagan buscou reduzir o tamanho e o alcance do governo, promovendo políticas de desregulamentação, cortes de impostos e privatização.

Reagan implementou cortes significativos nos impostos sobre as corporações e os mais ricos, argumentando que isso estimularia o crescimento econômico e a criação de empregos. Ele também buscava reduzir a burocracia governamental e desmantelar regulamentações consideradas excessivas, especialmente nos setores financeiro e de energia. Além disso, Reagan promoveu uma agenda de defesa agressiva, aumentando os gastos militares e adotando uma postura firme em relação à União Soviética, como parte de sua visão de fortalecimento do poderio americano e promoção dos interesses dos Estados Unidos no cenário global.

No entanto, as políticas de Reagan também foram criticadas por exacerbarem a desigualdade econômica e enfraquecerem as proteções sociais, especialmente para os mais pobres e vulneráveis. O legado do neoliberalismo nos Estados Unidos incluiu uma crescente disparidade de renda, uma diminuição do poder dos sindicatos e uma crescente financeirização da economia.

A política neoliberal, apesar de amplamente dominante, enfrentou várias contestações em diferentes cenários, destacando a questão da intervenção estatal na economia como ponto central do debate político-econômico. Embora tenha incorporado elementos do ideário neoliberal, o Partido Democrata nos Estados Unidos adotou uma abordagem mais cautelosa em relação ao Estado Mínimo proposto pelo Partido Republicano a partir da presidência de Reagan (Boechat; Moraes; Leite, 2018). Dessa forma, nos Estados Unidos, o ímpeto do neoliberalismo diminuiu com a derrota do republicano George Bush (pai) nas eleições presidenciais de 1993 e a ascensão do democrata Bill Clinton, que governou até 2000 (Boechat; Moraes; Leite, 2018).

A América Latina e o neoliberalismo

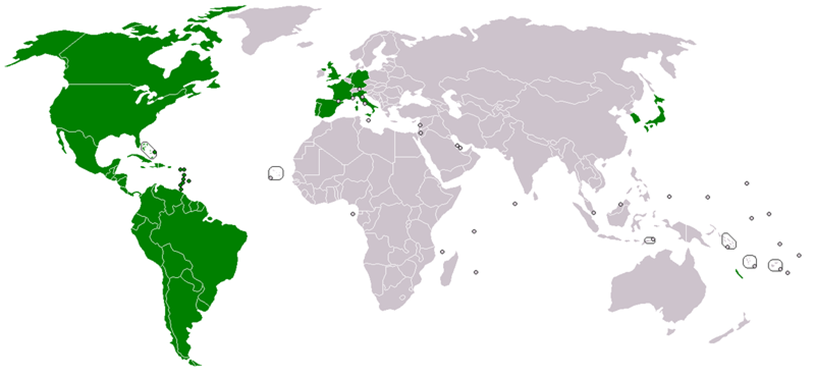

Os princípios fundamentais do neoliberalismo podem ser resumidos no Consenso de Washington, um conjunto de dez diretrizes desenvolvidas por economistas de instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que tinha como objetivo principal propagar a conduta neoliberal para combater as crises econômicas dos países em desenvolvimento, principalmente na América Latina.

Essas diretrizes foram estabelecidas em novembro de 1989 e serviram como um guia para os países que buscavam financiamento junto ao FMI para lidar com seus déficits fiscais (Silveira, 2019 apud Medeiros, 2020). Segundo o autor, as diretrizes são:

- Disciplina fiscal.

- Redução dos gastos públicos.

- Reforma fiscal e tributária.

- Abertura comercial e econômica.

- Taxa de câmbio de mercado competitivo.

- Liberalização do comércio exterior.

- Eliminação das restrições ao investimento estrangeiro direto.

- Privatização, com a venda das empresas estatais.

Essas políticas foram amplamente adotadas por muitos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, com o objetivo de promover o crescimento econômico e a estabilidade financeira.

O governo Collor de Mello

O governo de Fernando Collor de Mello, que teve início em 1990, foi marcado por uma série de reformas econômicas radicais, muitas das quais estavam alinhadas com os princípios do Consenso de Washington. Collor implementou políticas de abertura econômica, privatização de empresas estatais, desregulamentação e estabilização monetária.

O governo FHC

Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994, teve início uma nova fase na implementação das políticas neoliberais no Brasil. FHC, que foi ministro da Fazenda durante o governo Itamar Franco, adotou uma abordagem mais gradual e pragmática em relação às reformas econômicas, buscando equilibrar a estabilidade econômica com a inclusão social.

Uma das principais realizações de FHC foi o Plano Real, lançado em 1994, que estabilizou a moeda brasileira e controlou a hiperinflação. O plano envolveu a introdução de uma nova moeda, o real, e medidas de controle monetário e fiscal. Embora tenha sido elogiado por sua eficácia na estabilização econômica, o Plano Real também enfrentou críticas por contribuir para o aumento da desigualdade social e da dívida pública.

Durante o governo FHC, o Brasil continuou a adotar políticas neoliberais, incluindo a privatização de empresas estatais, a abertura econômica e a adoção de políticas de austeridade fiscal. No entanto, essas políticas também foram acompanhadas por uma crescente resistência social e críticas ao aumento da desigualdade e à falta de investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura.

Portanto, para finalizar esse conteúdo, cabe destacar que a evolução da economia como ciência testemunhou uma mudança significativa nas perspectivas sobre o papel do Estado na economia, com a teoria liberal dos economistas clássicos e a teoria keynesiana representando dois extremos desse espectro. A teoria neoliberal aparece ao final do século XX como o ressurgimento das ideias clássicas. É importante ressaltar que, na prática, muitas economias adotam uma abordagem mista, combinando elementos do liberalismo econômico com intervenções estatais quando necessário. A chave está em encontrar um equilíbrio que permita alcançar os objetivos econômicos e sociais de forma eficiente e sustentável.

Vamos Exercitar?

Estudante, espero que tenha gostado da aula até aqui. Vamos agora retomar a problematização do início do nosso estudo!

Pensamos, então, como o professor Joaquim que, em uma de suas aulas, depara-se com uma discussão na qual um aluno afirmava que o Estado tem como obrigação intervir na economia e que as ideias neoliberais surgiram somente porque os países desenvolvidos desejavam dominar as nações em desenvolvimento, tanto que não foram postas em práticas.

Para auxiliar seu aluno, o professor Joaquim fez uma reflexão sobre a origem do pensamento neoliberal. Ele destacou que não se originou nos anos 1980, como muitos pensam, mas teve suas raízes muito antes, como uma resposta teórica e política às ideias de Keynes, que foram amplamente adotadas por diversos países após a Grande Depressão.

O professor revisitou a obra de Friedrich Hayek, O caminho da servidão, publicada em 1944, e apresentou seus argumentos sobre a importância da não intervenção do governo na economia, argumentando que os mecanismos de mercado impostos pelo Estado restringiam tanto a liberdade econômica quanto política.

Como observado, esse debate intelectual ocorreu no epicentro do capitalismo europeu e não como uma reação posterior à dominação. De fato, foi na mesma década de 1940, como mencionado, que a Sociedade Mont Pèlerin foi fundada com o propósito de combater o avanço do keynesianismo.

Nesse contexto, o professor João se viu diante de uma situação complexa. Ao discutir, por exemplo, o caso chileno – a interação entre a Escola de Chicago e a ditadura de Pinochet – ou as imposições do FMI após o Consenso de Washington, poderíamos vislumbrar elementos de uma dominação do centro do capitalismo sobre os países periféricos na adoção do neoliberalismo. No entanto, é importante recordar que tais políticas foram implementadas igualmente em países centrais desse sistema, como os Estados Unidos de Reagan e a Inglaterra de Thatcher.

Buscamos, ao longo das últimas aulas, uma compreensão aprofundada do tema, evitando simplificações das diferentes doutrinas econômicas. É importante lembrar que não existe uma teoria econômica "absoluta". As perspectivas do pensamento econômico estão ligadas ao contexto histórico em que foram desenvolvidas e aos interesses em jogo em cada período. Ao compreendermos esses contextos, somos capacitados a adotar uma visão mais crítica não apenas da economia, mas também do debate político-econômico que nos envolve constantemente.

Saiba Mais

Vamos conhecer um pouco mais sobre o que aprendemos? É importante que você tenha outras fontes de pesquisa para ser capaz de pensar de forma crítica o conteúdo abordado nesta aula.

Leia o Capítulo 21 A escola Neoliberal do livro: História do pensamento econômico. Nesse capítulo, você vai conhecer as ideias precursoras de Friedrich von Hayek e a contribuição da escola de Chicago de Milton Friedman.

OLIVEIRA, R. de; GENNARI, A. M. História do pensamento econômico. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. E-book.

Assista ao filme “Chicago Boys”, de 2015. Um grupo de economistas chilenos (que vieram a ser conhecidos como "Chicago Boys") retorna ao seu país natal – após uma temporada na Universidade de Chicago e sob a influência das teorias econômicas de Milton Friedman – para concretizar o plano econômico do ditador Augusto Pinochet, que transformou o Chile no polo mais extremado do neoliberalismo mundial.

Para saber mais sobre as políticas neoliberais adotadas pelo governo dos países na América do Sul e suas consequências, leia o artigo As políticas neoliberais e a crise na América do Sul.

BANDEIRA, L. A. M. As políticas neoliberais e a crise na América do Sul. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 45, n. 2, p. 135-146, jul. 2002.

Referências Bibliográficas

BANDEIRA, L. A. M. As políticas neoliberais e a crise na América do Sul. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 45, n. 2, p. 135-146, jul. 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0034-73292002000200007. Acesso em: 23 abr. 2024

BOECHAT, A. M. F.; MORAES, L. E.; LEITE, L. B. R. História do pensamento político e econômico. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

BRUE, S. L.; GRANT, R. R. História do pensamento econômico. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016.

MEDEIROS, F. B. S. Economia para negócios. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2020.

Aula 4

O Pensamento Econômico na América Latina e no Brasil

O pensamento econômico na América Latina e no Brasil

Olá, estudante! Nesta videoaula você conhecerá o pensamento econômico na América Latina e no Brasil.

Esse conteúdo é importante para compreendermos as diversas abordagens teóricas e práticas que influenciaram o desenvolvimento econômico da região. Entenderemos as principais correntes de pensamento, como a abordagem da CEPAL e suas contribuições para a formulação de políticas econômicas voltadas para o crescimento e a redução das desigualdades.

Prepare-se para aprofundar seus conhecimentos! Assista à videoaula e fortaleça seus conhecimentos em economia política.

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Nesta seção, você terá acesso a uma análise do pensamento econômico das últimas décadas, com um enfoque na economia brasileira. Vamos explorar uma corrente de pensamento econômico influenciada por intelectuais latino-americanos, como o argentino Raúl Prebisch e o brasileiro Celso Furtado. Esses pensadores foram fundamentais na formação da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), a qual se dedicou a explicar a realidade econômica e social dos países latino-americanos. Além da CEPAL, iremos analisar as diferentes correntes de pensamento econômico que foram adotadas e/ou debatidas em relação à economia brasileira.

Para contextualizar o estudo, retomamos a ajuda do professor Joaquim, que avançou os estudos sobre o pensamento econômico e político na América Latina no século XX e resolveu aplicar uma atividade junto aos seus alunos. Um grupo de alunos afirmou de forma equivocada que o pensamento econômico predominante no Brasil no século XX foi o neoliberalismo, baseando-se na crença de que o Estado raramente intervém na economia. Esse grupo discordou da nota baixa na atividade e foi argumentar com o professor, que explicou pacientemente os pontos que deveriam ser abordados no texto. Quais argumentos poderiam ser utilizados para convencer os alunos do equívoco cometido?

Muito bem, ao longo dessa aula vamos abordar conceitos, fato e teorias que vão nos ajudar a apoiar o professor Joaquim nessa problemática. Também, esse conteúdo é importante para você compreender quais fundamentos econômicos influenciaram a evolução da economia do Brasil e da América Latina no século XX.

Vamos juntos nessa última jornada! Bons estudos!

Vamos Começar!

Ao analisarmos o pensamento econômico da América Latina, é essencial compreendermos sua corrente mais proeminente: o pensamento da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). Embora a abordagem cepalina não cubra integralmente o espectro do pensamento latino-americano, ela se destaca como a principal corrente ao incorporar os princípios fundamentais relacionados à realidade social e econômica desses países a partir da década de 1950.

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, mais conhecida pela sigla CEPAL, é uma das mais importantes organizações internacionais dedicadas ao estudo e promoção do desenvolvimento econômico na região. Surgida no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, em 1948, como parte das Nações Unidas, a CEPAL teve como objetivo primordial contribuir para o desenvolvimento econômico da América Latina, buscando soluções para os desafios enfrentados pelos países latino-americanos e caribenhos (Boechat; Moraes; Leite, 2018).

Atualmente, os 33 países da América Latina e do Caribe são membros da CEPAL, junto com algumas nações da América do Norte, Europa e Ásia, que mantêm vínculos históricos, econômicos e culturais com a região. No total, há 46 estados-membros e 14 membros associados (condição jurídica atribuída a alguns territórios não independentes do Caribe) (CEPAL, 2024).

Um dos aspectos mais importantes da atuação da CEPAL é o chamado "método histórico-estrutural", também conhecido como "gradualismo estruturalista". Desenvolvido pelo economista argentino Raúl Prebisch, um dos fundadores da CEPAL e uma de suas figuras mais influentes, esse método propõe uma abordagem crítica às relações de poder na economia mundial e defende a adoção de políticas de desenvolvimento que promovam a industrialização e a diversificação produtiva, reduzindo a dependência dos países latino-americanos em relação às exportações de commodities (Oliveira; Gennari, 2019).

Raúl Prebisch foi uma figura central na história da CEPAL e exerceu uma forte influência sobre o pensamento econômico latino-americano. Sua crítica ao modelo de desenvolvimento centrado na exportação de matérias-primas, conhecida como "teoria da deterioração dos termos de troca", teve um impacto duradouro na formulação de políticas econômicas na região. Prebisch também defendia a necessidade de uma maior intervenção do Estado na economia, especialmente por meio do investimento em infraestrutura e da regulação dos mercados, como forma de promover o desenvolvimento industrial e reduzir as desigualdades sociais (Brue; Grant, 2016).

Além de Raúl Prebisch, outros economistas latino-americanos influentes contribuíram significativamente para o pensamento econômico da região e tiveram papel importante na história da CEPAL. No Brasil, por exemplo, destacam-se nomes como Celso Furtado, Ignácio Rangel e Maria da Conceição Tavares, que também defenderam uma abordagem crítica ao desenvolvimento econômico e formularam propostas inovadoras para superar os desafios enfrentados pelos países latino-americanos.

Como um dos fundadores da CEPAL e um dos principais expoentes do pensamento estruturalista na região, Celso Furtado influenciou significativamente o desenvolvimento de políticas econômicas voltadas para o crescimento e a equidade social. Sua abordagem enfatizava a necessidade de políticas públicas ativas e intervenções estatais para promover o desenvolvimento econômico, com ênfase na industrialização, diversificação produtiva e redistribuição de renda (Oliveira; Gennari, 2019).

Além disso, suas ideias ajudaram a estabelecer a CEPAL como um centro de reflexão crítica sobre o modelo de desenvolvimento latino-americano, oferecendo alternativas aos paradigmas predominantes. A contribuição de Celso Furtado para a CEPAL e para a formulação de políticas econômicas na região foi fundamental para moldar o debate e influenciar as trajetórias de desenvolvimento econômico na América Latina (Oliveira; Gennari, 2019).

Ignácio Rangel, por sua vez, desenvolveu uma abordagem original para a análise da economia brasileira, destacando a importância do Estado como promotor do desenvolvimento e propondo políticas de intervenção estatal para corrigir distorções e promover o crescimento econômico.

Maria da Conceição Tavares, uma das principais discípulas de Celso Furtado, dedicou-se ao estudo das relações entre o desenvolvimento econômico e a distribuição de renda, defendendo políticas de inclusão social e de combate à concentração de riqueza como elementos fundamentais para o crescimento sustentável e a estabilidade econômica.

Siga em Frente...

Muito bem, compreendida a influência desses autores sobre a CEPAL, como essas interpretações se manifestaram nos países latino-americanos?

Ao se analisar de forma simplificada o período colonial, destacando as dinâmicas políticas e econômicas da época, reitera-se o papel da colonização na América como o cerne dos desafios que surgiriam posteriormente nessas regiões. Sob essa ótica, o processo colonial foi amplamente impulsionado pelo mercantilismo, caracterizado por fases de expansão e outras de recessão na economia das nações americanas, e não promoveu a diversificação nem estimulou a criação de bases econômicas autossustentáveis (Boechat; Moraes; Leite, 2018).

A partir do século XIX, houve uma mudança significativa na dinâmica econômica dos países do continente americano. Enquanto os Estados Unidos embarcaram no processo de industrialização, outros países seguiram caminhos distintos, alguns retardando ou até mesmo não aderindo a esse processo. A industrialização, que se tornou a principal atividade econômica em muitos países, como o Brasil, só começou a se destacar após 1930, principalmente por meio do Processo de Substituição de Importações (PSI) (Boechat; Moraes; Leite, 2018).

A política de substituição de importação (PSI) é uma das políticas industriais mais conhecidas, principalmente na América Latina. Esse modelo de crescimento consiste na produção interna de um bem antes importado. É um processo que promove o aumento da produção interna de uma nação e a redução das suas importações (principalmente manufaturas) (Souza, 2009).

Na PSI, setores industriais são desenvolvidos especificamente para o atendimento do mercado interno, sem preocupação com exportação, e são protegidos da concorrência internacional através de medidas típicas de proteção da indústria nacional. As importações são reduzidas por meio de quotas, licenciamentos, elevação de tarifas e proibições, assim como através da política cambial.

Segundo Souza (2009), a PSI apresenta-se como um instrumento para promover o crescimento e a aquisição tecnológica. Contudo, a longo prazo, atingindo maior base industrial e diversificação, a própria economia produz posteriormente especialização e vantagens comparativas, proporcionando aumento da base exportadora. No longo prazo, cada setor poderá produzir para exportação, com liberalização gradativa das importações. Isso deve ocorrer com a maturidade da indústria.

Ainda de acordo com Souza (2009), a PSI é importante nos estágios iniciais do processo de industrialização. As formas mais comuns de instaurar essa política são por meio das seguintes ações:

- Aumento das tarifas alfandegárias para produtos concorrentes.

- Estabelecimento de quotas máximas ou proibições de importar determinado produto.

- Desvalorização cambial, que encarece as importações.

- Limitações do investimento estrangeiro em setores específicos.

De 1960 ao final de 1970, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) acreditava que o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos e emergentes, se daria pela prática da PSI. Essa política visa a acumulação de capitais internos, que levam a um processo de crescimento e desenvolvimento autossustentável.

Nesse contexto, a PSI foi elaborada e executada em vários países da América Latina (inclusive o Brasil) e da África. As nações que implementaram essa política de industrialização vislumbraram a evolução tecnológica e social, pois os condutores de política econômica apostavam que o Estado também deveria investir em infraestrutura, saneamento básico, educação, saúde, segurança, transporte, etc.

Uma das críticas ao modelo de substituição de importações refere-se ao fato de que a proteção à indústria nacional gera ineficiências no sistema econômico ao se viabilizar projetos com altos custos e baixas taxas de retorno.

O pensamento econômico brasileiro

Corrente neoliberal

Os economistas neoliberais, encabeçados por Eugênio Gudin (1886-1986), consideravam fundamental o combate à inflação, o estímulo às exportações, maior liberdade ao capital internacional e mínima presença do Estado na condução da economia. Essa corrente tinha como objetivo o crescimento equilibrado das contas públicas e apoiava-se no livre mercado.

No entanto, os neoliberais apoiavam o planejamento, mas o Estado liberal tem como função “estabelecer as regras jogo, mas não jogar”. O Estado poderia intervir na economia para corrigir falhas de mercado, principalmente em período de crise. As principais variáveis para a promoção do crescimento econômico são:

- Atração do capital estrangeiro.

- Formação do mercado de capitais.

- Assistência técnica e concessão de crédito seletivo para a agricultura.

- Educação geral e profissionalizante.

- Incentivos ao aumento da produtividade.

- Promoção das exportações.

Para os neoliberais, o governo precisaria preservar a estabilidade monetária e cambial, deixando ao mercado a tarefa de assegurar a máxima eficiência do sistema.

Corrente desenvolvimentista

O pensamento desenvolvimentista compreende a corrente ligada ao setor privado e a linha vinculada ao setor público. Para essa escola, a transformação da economia brasileira seria impossível sem industrialização, planejamento econômico e ampla participação do Estado no processo produtivo (Souza, 2009).

Na corrente desenvolvimentista ligada ao setor privado, destaca-se Roberto Simonsen (1889-1948), fundador do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Social da Indústria (Sesi). Simonsen defendeu a criação de indústrias de base, como a siderurgia e a química. Defendia a implantação de um capitalismo moderno no Brasil, com decisivo apoio do governo, por meio de políticas protecionistas e planejamento econômico.

Os desenvolvimentistas ligados ao setor privado defendiam a política de substituição de importação, transformação de matérias-primas no próprio país, ampliação da capacidade portuária e abertura de rodovias para induzir investimentos industriais (Souza, 2009).

Os defensores dessa corrente propunham:

- Preservação do mercado interno para o setor privado nacional.

- Controle de salários.

- Tributação mínima dos lucros.

- Crédito barato e acessível para a indústria.

A corrente nacionalista desenvolvimentista ligada ao setor público teve como principal expoente Celso Furtado. Ele defendia a participação de empresas estatais para estimular a industrialização e o desenvolvimento de projetos prioritários, como mineração, extração de petróleo, energia, transportes, telecomunicações e indústrias básicas.

Os defensores dessa corrente apoiavam a industrialização por substituição de importação, a ampla participação do Estado na correção de desequilíbrios estatais e na eliminação dos pontos de estrangulamento do crescimento. Celso Furtado considerava fundamental a participação do Estado na economia por meio das seguintes ações:

- Atuando diretamente no setor produtivo, por meio de empresas estatais.

- Planejando a distribuição regional e setorial dos investimentos.

- Subordinando a política monetária ao desenvolvimento.

- Promovendo uma distribuição de renda mais equitativa para dinamizar o setor de mercado interno.

- Controlando o afluxo de capital estrangeiro, para evitar aumento do endividamento externo.

No século XXI discute-se, nos meios acadêmicos, um novo debate entre diferentes estratégias de desenvolvimento para o Brasil. Entre as décadas de 1930 a 1980, a política nacional brasileira teve caráter intervencionista do Estado, com características e proporções distintas. Pode-se destacar os governos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitscheck e o Regime Militar.

Porém, ao final do século XX, principalmente após o Plano Real, a política econômica foi marcada pelo afastamento do Estado dos objetivos do crescimento e do desenvolvimento econômico em uma política neoliberal, conforme as orientações do Consenso de Washington. A presença mais destacada do Estado (desenvolvimentista) na dinâmica da economia a partir de 2003, contribuiu para uma taxa média de crescimento econômico mais elevada e para a melhora nos indicadores de distribuição de renda.

Nos anos 2000, o pensamento econômico adotado pelo governo brasileiro é o social-desenvolvimentista, porém a discussão sobre o neoliberalismo ganha cada vez mais destaque, principalmente a partir de 2014.

Vamos Exercitar?

Estudante, chegamos ao término da aula! Espero que tenha gostado!

Para finalizar, vamos retomar brevemente a problematização do início da aula. Lembra do professor Joaquim? Pois bem, após a aplicação de uma atividade, um grupo de alunos afirmou de forma equivocada que o pensamento econômico predominante no Brasil no século XX foi o neoliberalismo, baseando-se na crença de que o Estado raramente intervém na economia. Esse grupo discordou da nota baixa na atividade e foi argumentar com o professor, que explicou pacientemente os pontos que deveriam ser abordados no texto. Quais argumentos poderiam ser utilizados para convencer os alunos do equívoco cometido?

O professor Joaquim poderia utilizar uma série de argumentos para corrigir o equívoco dos alunos e explicar por que o neoliberalismo não foi o pensamento econômico predominante no Brasil no século XX. Aqui estão alguns pontos que ele poderia abordar: