Introdução ao Sistema Endócrino

Aula 1

Visão Geral do Sistema Endócrino

Visão geral do sistema endócrino

Olá, estudante! Nesta videoaula, você irá conhecer as estruturas e funções do sistema endócrino, além de compreender a classificação e síntese dos diferentes tipos de hormônios, seus mecanismos de controle e como exercem suas ações no nosso organismo. Prepare-se para uma jornada de aprendizado enriquecedora e estimulante! Aproveite para explorar as complexidades do sistema endócrino e sua relevância para suas habilidades profissionais. Não perca tempo e acompanhe agora mesmo a videoaula!

Ponto de Partida

Nesta aula, você, estudante, irá iniciar o estudo do sistema endócrino. Você conhecerá um pouco mais da anatomia desse sistema e suas principais características funcionais. Você será capaz de reconhecer como os hormônios, produzidos por esse sistema, influenciam em uma variedade de processos fisiológicos, desde o crescimento e desenvolvimento até o metabolismo e a reprodução. Você também compreenderá os complexos caminhos pelos quais os hormônios exercem sua ação no nosso organismo, tornando possível a compreensão e aplicação desses conhecimentos no seu dia a dia profissional. Então, não perca tempo! Venha explorar os segredos do sistema endócrino e descobrir como aplicar esses conhecimentos no seu cotidiano profissional!

A partir de agora você vai acompanhar o caso de Pedro, um estudante de graduação da área da saúde. Pedro adora andar de bicicleta no parque de sua cidade. Enquanto passeava pelo parque, ele encontrou seu amigo João, um atleta de alta performance. Como fazia muito tempo que não se encontravam, acabaram conversando bastante e, durante essa conversa, João revelou a Pedro que havia começado a usar esteroides anabolizantes para melhorar seu desempenho nas pistas de corrida. Ele comentou que estava fazendo uso de hormônio do crescimento. Pedro, embora tenha ficado preocupado com seu amigo, devido aos riscos potenciais que esse hormônio pode causara à saúde, também ficou intrigado com que seu amigo tinha acabado de comentar. Até onde ele se lembrava da aula sobre hormônios, o hormônio do crescimento não era um esteroide. Para Pedro, seu amigo João havia cometido um engano ao classificar o hormônio do crescimento como um esteroide anabolizante. Intrigado, Pedro decide buscar informações para esclarecer algumas dúvidas: o hormônio do crescimento é um esteroide anabolizante? Como é a classificação dos hormônios? Quais são os potenciais riscos à saúde associados ao uso indiscriminado de hormônio do crescimento? Você, estudante, pode ajudar a solucionar as dúvidas de Pedro. Vamos lá?!

Vamos Começar!

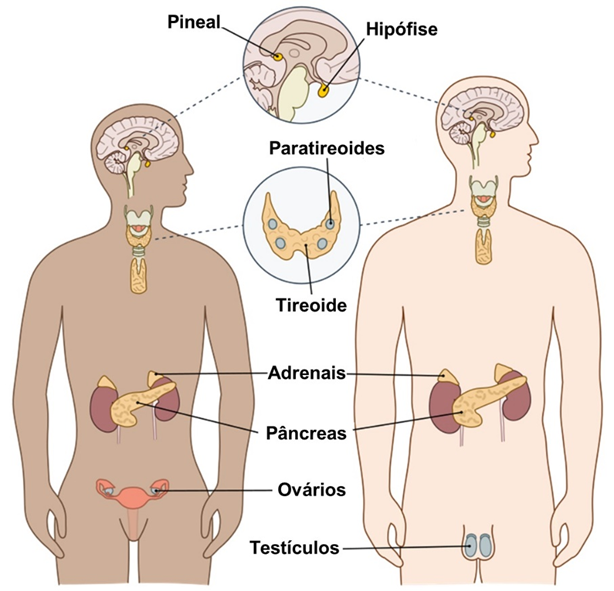

O sistema endócrino é um dos principais sistemas reguladores do nosso organismo. Ele é composto por um grupo de glândulas e órgãos que modulam várias funções essenciais para a adaptação e o funcionamento adequado do nosso organismo, como regulação do metabolismo, regulação do meio interno (temperatura, balanço hídrico e de íons), da reprodução, do crescimento e do desenvolvimento. São componentes desse sistema: a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as adrenais, as gônadas (ovários e testículos), a pineal e o pâncreas.

Essa regulação exercida pelos componentes do sistema endócrino ocorre por meio da liberação de mensageiros químicos no sangue, denominados hormônios. Os hormônios são secretados pelas glândulas do sistema endócrino ou por células especializadas no líquido intersticial e se difundem para os capilares sanguíneos, sendo transportados para as células-alvo (células que expressam o receptor específico para determinado hormônio secretado e, assim, podem ser influenciadas por ele), onde irão atuar modulando a função celular. Os hormônios que caem na corrente sanguínea e atuam em células-alvo distantes, são chamados de hormônios circulantes. Nesse caso, trata-se de hormônios endócrinos. A maioria dos hormônios encontra-se nessa categoria. Hormônios que atuam nas células vizinhas, os hormônios locais, são chamados de parácrinos. Hormônios que atuam nas mesmas células que os secretaram são chamados de autócrinos. Quando se ligam a seus receptores específicos na célula-alvo, os hormônios podem atuar controlando: 1) a taxa de reações enzimáticas; 2) o transporte de íons ou moléculas através da membrana celular; ou 3) a expressão gênica e a síntese proteica. Assim, a resposta biológica aos hormônios é desencadeada pela ligação a receptores hormonais específicos nas células-alvo. Os hormônios circulam em concentrações muito baixas, de modo que o receptor precisa ter afinidade e especificidade elevadas pelo hormônio para que uma resposta biológica seja produzida. A afinidade é um reflexo do grau de intensidade da interação entre o hormônio e o receptor, ou seja, a força da ligação entre eles. Quanto maior a afinidade entre o hormônio e o receptor, maior a chance de ocorrer a ligação e a ativação do receptor em resposta à concentração do hormônio no ambiente celular. A especificidade se refere à capacidade de o receptor reconhecer e se ligar apenas a um determinado tipo de hormônio ou molécula. Cada receptor hormonal é projetado de forma única para se ligar a um hormônio específico, ou a uma classe específica de hormônios, devido à sua estrutura molecular única e ao arranjo específico de seus sítios de ligação. Isso garante que apenas o hormônio correto seja capaz de se encaixar e ativar o receptor correspondente, desencadeando uma resposta celular específica.

Siga em Frente...

Os hormônios podem ser classificados em três classes químicas principais: amínicos, esteroides e peptídicos. Os hormônios amínicos são derivados dos aminoácidos triptofano e tirosina. Nesse grupo estão os hormônios tireoidianos (tiroxina e triiodotironina), as catecolaminas (epinefrina, norepinefrina e dopamina) e a melatonina. Os hormônios esteroides são derivados do colesterol e são sintetizados no córtex da glândula suprarrenal, nas gônadas e na placenta. Esses hormônios são lipossolúveis, circulam no plasma ligados a proteínas e atravessam a membrana plasmática para se ligarem a receptores intracelulares (citoplasmáticos ou nucleares). São exemplos de hormônios esteroides a testosterona, o estrógeno, o cortisol e a aldosterona. Os hormônios peptídicos ou proteicos constituem a maioria dos hormônios e são compostos de aminoácidos unidos. Esses hormônios são hidrossolúveis e são sintetizados na forma de pré-pró-hormônios, sofrendo posterior processamento pós-traducional, produzindo a forma ativa do hormônio. Esta é armazenada em grânulos secretores ou em vesículas, sendo posteriormente liberada por exocitose. Como são hidrossolúveis, os hormônios peptídicos, geralmente, não conseguem atravessar a bicamada lipídica da membrana celular e entrar na célula-alvo. Assim, para realizar a sua ação na célula-alvo, esse tipo de hormônio precisa se ligar a receptores presentes na superfície da membrana celular, desencadeando uma cascata de sinalização de eventos intracelulares, que resultam em uma resposta biológica específica. Exemplos desses hormônios incluem a insulina, o glucagon, o hormônio do crescimento e a vasopressina.

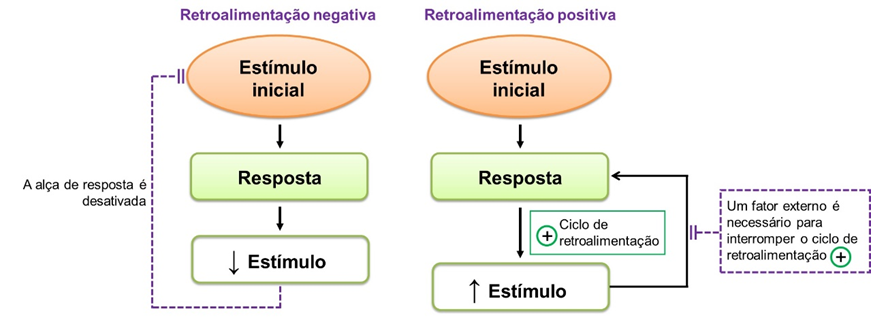

As concentrações plasmáticas hormonais oscilam ao longo do dia, exibindo picos e depressões que são específicos para cada hormônio. Esse padrão variável de secreção hormonal é determinado pela interação e integração de múltiplos mecanismos de controle, que incluem fatores hormonais, neurais, nutricionais e ambientais, que regulam tanto a secreção constitutiva (basal) quanto a secreção estimulada (níveis máximos) dos hormônios. Essa liberação periódica e pulsátil dos hormônios é essencial para garantir que os órgãos-alvo recebam sinais hormonais de maneira eficiente e coordenada, permitindo respostas fisiológicas apropriadas. O principal mecanismo regulador da secreção hormonal é a retroalimentação. Muitas das células endócrinas funcionam como sensores que monitoram continuamente as concentrações plasmáticas de variáveis que regulam a secreção hormonal, como variáveis metabólicas (por exemplo, aumento ou diminuição da glicemia) ou variações na concentração plasmática de outro hormônio. Quando essas células endócrinas detectam alterações nessas variáveis, elas respondem ajustando sua própria secreção hormonal. Se as concentrações de glicose no sangue estiverem altas, por exemplo, as células beta do pâncreas secretam mais insulina para ajudar a reduzir a glicose sanguínea. Essa regulação finamente ajustada da secreção hormonal garante que as concentrações de substâncias essenciais ao corpo sejam mantidas dentro de uma faixa estreita e que as respostas hormonais sejam adequadas às demandas fisiológicas do organismo. Existem dois tipos de retroalimentação no sistema endócrino, a retroalimentação negativa e a retroalimentação positiva. Na retroalimentação negativa, o aumento das concentrações hormonais no sangue, geralmente, leva a uma resposta que diminui a produção ou a liberação adicional desse hormônio, ajudando a manter as concentrações dentro de uma faixa normal. Após uma refeição, por exemplo, as concentrações de glicose no sangue aumentam, estimulando as células β pancreáticas a secretar insulina. A insulina promove a captação de glicose pelas células e, com isso, reduz as concentrações de glicose no sangue. Uma vez que as concentrações de glicose são normalizadas, as próprias células β do pâncreas detectam a situação, diminuindo o ritmo de secreção de insulina, evitando uma queda excessiva de glicose no sangue. Este é o tipo mais comum de retroalimentação no sistema endócrino e é essencial para regular a maioria dos hormônios. Por outro lado, na retroalimentação positiva, a resposta a um estímulo leva a um aumento ainda maior na produção ou liberação do hormônio, amplificando o efeito do estímulo inicial. Esse tipo de retroalimentação é menos comum no sistema endócrino, mas desempenha papéis importantes em processos como as concentrações uterinas no trabalho de parto e a ovulação.

Embora o mecanismo de retroalimentação seja o principal regulador do sistema endócrino, ele não é exclusivo, a secreção hormonal também pode ser regulada por sinais provenientes do sistema nervoso. O sistema nervoso autônomo, por exemplo, pode influenciar diretamente a atividade das glândulas endócrinas. Sua divisão simpática pode estimular a medula adrenal a secretar catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) em resposta a situações de estresse. Já sua divisão parassimpática pode influenciar a atividade das células β do pâncreas, estimulando a secreção de insulina. Além disso, algumas áreas do cérebro, como o hipotálamo, produzem neuro-hormônios que controlam a atividade das glândulas endócrinas. O hipotálamo, por exemplo, produz o hormônio liberador de corticotrofina (CRH), que estimula a liberação de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) pela hipófise anterior, influenciando assim a atividade das glândulas adrenais. Alguns reflexos do sistema nervoso também podem desencadear respostas hormonais, como o reflexo de sucção em bebês, que estimula a secreção de ocitocina, hormônio responsável pela ejeção do leite materno.

Agora que você conheceu a estrutura e as funções do sistema endócrino, como são classificados os hormônios e como podem ser regulados, você é capaz de compreender a importância do conhecimento desses temas para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

Agora que você conheceu e aprendeu a respeito da estrutura e funções do sistema endócrino e como os hormônios são classificados e regulados, vamos retomar a situação-problema. A partir de agora, vamos considerar o caso de Pedro, um estudante de graduação da área da saúde. Ele adora andar de bicicleta no parque de sua cidade e, em um de seus passeios, encontrou seu amigo João, um atleta de alta performance. Durante a conversa, João revelou que havia começado a usar esteroides anabolizantes para melhorar seu desempenho nas pistas de corrida. Ele comentou que estava fazendo uso de hormônio do crescimento. Pedro ficou preocupado com seu amigo, devido aos potenciais riscos à saúde do amigo, mas ficou intrigado com o comentário de João. Até onde ele se lembrava, o hormônio do crescimento não era um esteroide. Para Pedro, João havia cometido um engano ao classificar o hormônio do crescimento como um esteroide anabolizante. Intrigado, Pedro decide buscar informações para esclarecer as seguintes dúvidas: o hormônio do crescimento é um esteroide anabolizante? Como é a classificação dos hormônios? Quais são os potenciais riscos à saúde associados ao uso indiscriminado de hormônio do crescimento? Agora você já é capaz de responder às dúvidas de Pedro. Vamos lá?!

Primeiramente, é importante lembrar que hormônio é uma substância química produzida por células das glândulas endócrinas ou por células especializadas. Os hormônios desempenham uma variedade de funções vitais no corpo humano, controlando e regulando uma ampla gama de processos fisiológicos. De acordo com sua estrutura química, os hormônios podem ser classificados em: 1) amínicos, que são derivados dos aminoácidos triptofano e tirosina, como as catecolaminas e hormônios tireoidianos; 2) esteroides, que são derivados do colesterol e são lipossolúveis, como a testosterona, o estrógeno e o cortisol; e 3) peptídicos, que são hidrossolúveis, sendo inicialmente sintetizados na forma de pré-pró-hormônios e, após processamento pós-traducional, se convertem na forma ativa do hormônio. Esses hormônios são armazenados em grânulos secretores ou em vesículas e depois liberados por exocitose. Não atravessam a bicamada lipídica da membrana celular na célula-alvo, assim, precisam se ligar a receptores presentes na superfície da membrana celular para ativar uma cascata de sinalização intracelular e, consequentemente, uma resposta específica. Fazem parte desse grupo de hormônios a insulina, o glucagon, o hormônio do crescimento e a vasopressina. Desse modo, Pedro estava correto ao ficar intrigado quando João comentou que usava o hormônio do crescimento como um esteroide anabolizante. Na verdade, o hormônio do crescimento não pode ser chamado de esteroide porque ele é um hormônio peptídico e. Os esteroides anabolizantes são compostos sintéticos que imitam a ação da testosterona, tendo efeitos anabolizantes (construção de tecido muscular) e androgênicos (características sexuais masculinas). Trata-se de substâncias diferentes com mecanismos de ação distintos. É importante ressaltar que o uso indiscriminado de hormônio do crescimento pode estar associado a vários riscos à saúde, incluindo: crescimento descontrolado de tecidos, como aumento de órgãos internos e potencial para o desenvolvimento de câncer; alterações metabólicas, como resistência à insulina, aumento do risco de diabetes e dislipidemia; alterações no equilíbrio hormonal do corpo, que podem levar a distúrbios endócrinos; efeitos colaterais diversos, como dores articulares, retenção de líquidos, acromegalia (aumento exagerado de partes do corpo) e hipertensão arterial. Assim, o uso de hormônio do crescimento deve ser estritamente supervisionado por profissionais de saúde e utilizado apenas para indicações médicas específicas, como deficiência de crescimento em crianças ou adultos. O uso indevido ou sem orientação médica pode acarretar sérios danos à saúde.

Saiba Mais

Estruturas e funções do sistema endócrino

O sistema endócrino é composto por diversas glândulas endócrinas, como a hipófise, tireoide, paratireoides, adrenais, gônadas e pâncreas, além de órgãos que produzem hormônios, como o hipotálamo e a glândula pineal. Essas glândulas secretam hormônios diretamente na corrente sanguínea, regulando uma ampla gama de processos fisiológicos. Mas para tal, trabalha em conjunto com o sistema nervoso, coordenando as atividades do organismo, permitindo, dessa forma, a manutenção da homeostase corporal.

Para explorar mais sobre esse tema, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. cap. 18, p. 646-650.

Classificação e síntese dos hormônios

Os hormônios desempenham um papel fundamental no funcionamento do corpo humano, atuando como mensageiros químicos que coordenam uma variedade de processos fisiológicos. Desde a regulação do metabolismo e do crescimento até a reprodução e resposta ao estresse, os hormônios desempenham funções essenciais em praticamente todos os sistemas do organismo. Eles ajudam a manter o equilíbrio interno do corpo, conhecido como homeostase, garantindo que as células recebam os sinais adequados para funcionar corretamente. Assim, a importância dos hormônios para a saúde e o bem-estar do corpo humano é inestimável, destacando sua complexidade e relevância na manutenção da vida. Diante de todas essas funções importantes exercidas pelos hormônios, torna-se fundamental conhecê-lo. Assim, para saber mais sobre os hormônios, sua classificação, modo de ação e a sua importância para o funcionamento do organismo, acesse a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. cap. 7, p. 197-206.

Mecanismos de controle da secreção hormonal e mecanismos de ação hormonal

Os mecanismos de controle da secreção hormonal envolvem principalmente a retroalimentação, em que as concentrações hormonais no sangue são monitoradas e ajustadas por retroalimentação negativa ou positiva. Além disso, o sistema nervoso pode influenciar, modulando a secreção hormonal, por meio de sinais neurais.

Para explorar mais sobre esse tema, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- CARVALHO, C. R. O. Mecanismos de ação hormonal. In: CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. cap. 47, p. 657-671.

Referências Bibliográficas

CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

MOLINA, P. E. Fisiologia endócrina. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Aula 2

Eixo Hipotálamo-Hipófise

Eixo hipotálamo-hipófise

Olá, estudante! Nesta videoaula, você irá continuar o estudo do sistema endócrino, focando especialmente na anatomia funcional do hipotálamo e seus neuropeptídeos secretados, bem como na estrutura funcional da hipófise. Você irá compreender como essas estruturas exercem um papel crucial na regulação hormonal das demais glândulas endócrinas e, consequentemente, no funcionamento corporal. Não perca essa oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e habilidades! Vamos lá?!

Ponto de Partida

Nesta aula, você, estudante, continuará o estudo do sistema endócrino. Você conhecerá um pouco mais da anatomia desse sistema e suas principais características funcionais. Você será capaz de compreender a anatomia funcional do hipotálamo e seus neuropeptídios secretados, elementos fundamentais na regulação hormonal e controle de diversas funções corporais. Você também será capaz de reconhecer o sistema porta hipofisário, crucial na comunicação entre o hipotálamo e hipófise, duas glândulas fundamentais no sistema endócrino, e como essa comunicação interfere na regulação hormonal e na homeostase corporal. Por fim, você irá explorar a anatomia funcional da hipófise, compreendendo suas diferentes regiões e seu papel central na regulação de várias funções no organismo. Todos esses conteúdos tornarão possível a compreensão e aplicação desses conhecimentos no seu dia a dia profissional. Prepare-se para uma jornada de muito conhecimento! Vamos lá!

A partir de agora, você vai acompanhar a rotina de Carlos, um estudante de graduação na área da saúde que, atualmente, está cursando a disciplina de Ciências Morfofuncionais. Na próxima semana, ele e os demais colegas de turma terão a oportunidade de apresentar seminários sobre o sistema endócrino. Carlos e alguns de seus colegas foram designados para apresentar as principais características anatômicas e funcionais do hipotálamo e hipófise, bem como a relação funcional entre essas duas estruturas. Diante desse desafio, Carlos, muito determinado, inicia seus estudos sobre o tema para colaborar da melhor forma possível com seus colegas. Afinal, eles almejam montar uma apresentação bastante informativa e envolvente sobre o hipotálamo e a hipófise. Durante seu estudo, Carlos se depara com vários questionamentos: como é a estrutura anatômica específica do hipotálamo e da hipófise, e como elas se relacionam dentro do sistema nervoso central? Qual é a importância da comunicação entre o hipotálamo e a hipófise para a manutenção do equilíbrio hormonal e, consequentemente, para a saúde geral do indivíduo?

Se você fosse Carlos, como responderia a todos esses questionamentos?

Vamos Começar!

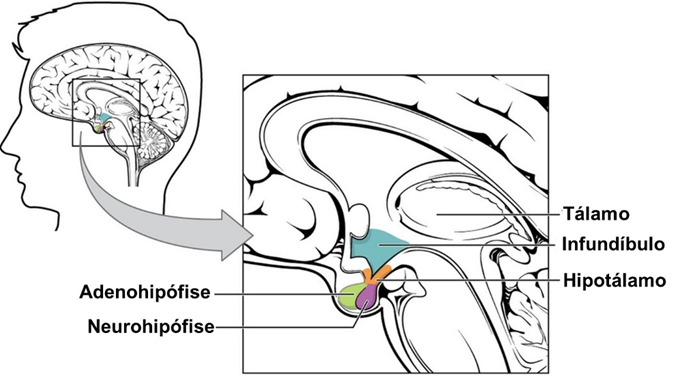

O eixo hipotálamo-hipófise é uma das principais vias de comunicação e regulação hormonal no corpo humano. Ele é composto pelo hipotálamo, uma região do cérebro responsável por integrar sinais nervosos e endócrinos, localizado no diencéfalo, e pela hipófise, uma glândula localizada na base do cérebro, logo abaixo do hipotálamo.

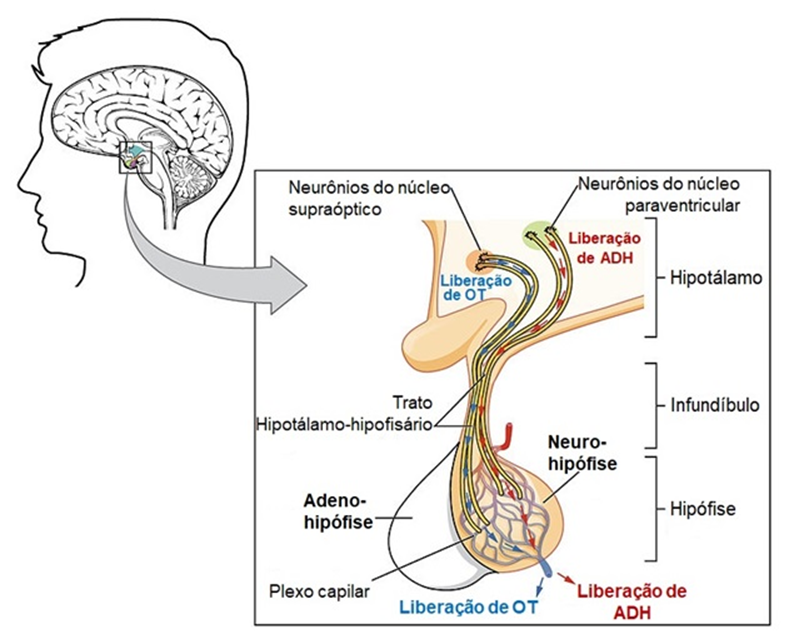

O hipotálamo está logo abaixo do tálamo e entre a lâmina terminal e os corpos mamilares, formando as paredes e o assoalho do terceiro ventrículo. Nesse assoalho, as duas metades do hipotálamo se unem, formando uma região muito semelhante a uma ponte, denominada eminência mediana. O hipotálamo é formado por vários núcleos, sendo alguns desses núcleos compostos por neurônios de natureza neuro-hormonal, ou seja, neurônios que apresentam capacidade de sintetizar neuropeptídeos que atuam como hormônios. Esses neurônios liberam esses neuropeptídeos em suas terminações axonais em resposta à despolarização neuronal. Podemos destacar dois tipos de neurônios que participam da mediação das funções endócrinas do hipotálamo: os neurônios magnocelulares e os neurônios parvocelulares. Os neurônios magnocelulares estão localizados principalmente nos núcleos paraventriculares (NPV) e nos núcleos supraópticos (NSO) do hipotálamo e são responsáveis pela produção dos neuropeptídeos (hormônios) ocitocina e vasopressina. Os axônios não mielinizados desses neurônios formam o trato hipotalâmico-hipofisário, uma estrutura que atravessa a eminência mediana e termina na neuro-hipófise, onde os axônios desses neurônios se afunilam para formar a porção infundibular da neuro-hipófise. Os neurônios parvocelulares possuem projeções que terminam na eminência mediana, liberando pequenas quantidades de neuropeptídeos de liberação ou de inibição, que são transportados pelos vasos sanguíneos até a adeno-hipófise, controlando a sua função.

O hipotálamo está anatômica e funcionalmente relacionado à glândula hipófise, uma estrutura do tamanho de um feijão suspensa por uma haste chamada infundíbulo ou haste hipofisária. A hipófise está localizada na sela túrcica do osso esfenoide do crânio. Consiste em dois lobos, adeno-hipófise e neuro-hipófise, formados por tecidos distintos que se uniram durante o desenvolvimento embrionário. A adeno-hipófise ou hipófise anterior é uma glândula endócrina verdadeira, derivada do tecido embrionário que forma o teto da cavidade oral. A neuro-hipófise ou hipófise posterior é, na verdade, uma extensão do tecido neural do hipotálamo. Esta porção da hipófise secreta neuro-hormônios que são produzidos no hipotálamo. Dessa forma, diferentemente da adeno-hipófise que produz e secreta hormônios, a neuro-hipófise somente armazena hormônios liberados por neurônios cujos corpos celulares se encontram no hipotálamo.

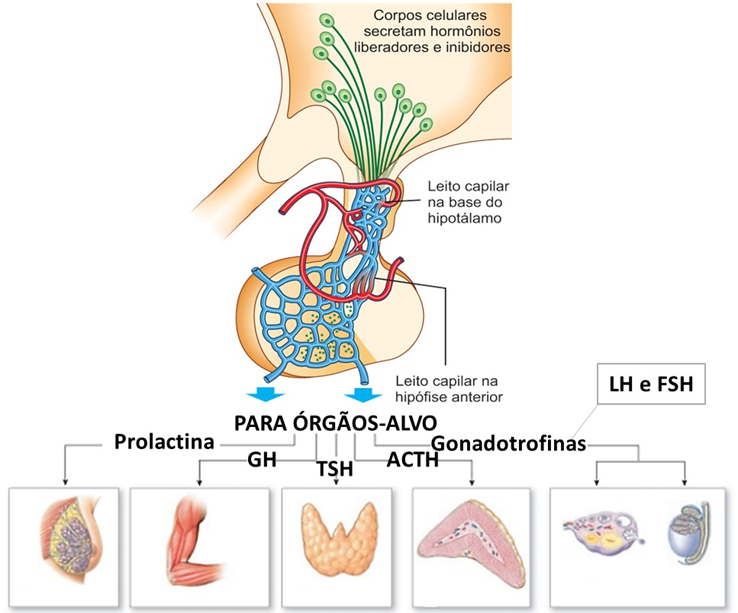

Como mencionado anteriormente, o hipotálamo endócrino é formado por dois tipos de neurônios: os magnocelulares, cujos neurônios terminam na neuro-hipófise, e os parvocelulares, cujos neurônios terminam na eminência mediana. Os neuropeptídeos liberados das terminações axonais dos neurônios parvocelulares na eminência mediana são: 1) hormônio liberador da corticotrofina (CRH); 2) hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH); 3) hormônio liberador de tireotrofina (TRH); 4) dopamina; 5) hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH); e 6) somatostatina. Esses neuropeptídeos ou neuro-hormônios são transportados ao longo do pedículo infundibular até a adeno-hipófise, onde exercem seus efeitos fisiológicos, controlando a liberação de hormônios da adeno-hipófise.

Siga em Frente...

A adeno-hipófise é irrigada por um sistema vascular especial chamado sistema porta hipofisário, que consiste em vasos sanguíneos que conectam diretamente os capilares do hipotálamo aos capilares na adeno-hipófise, permitindo que os hormônios liberadores e inibidores produzidos pelo hipotálamo cheguem diretamente à adeno-hipófise, assim como oxigênio e nutrientes. Quando os neuropeptídeos são liberados pelos neurônios hipotalâmicos nos capilares na eminência mediana, eles drenam juntamente com o sangue venoso para o sistema porta hipofisário. Assim, o sangue drena, inicialmente, para as veias porta hipofisárias longas, que descem pelo pedículo infundibular até uma segunda rede de capilares sinusoides fenestrados dentro da glândula, chamada de plexo secundário, responsável pelo suprimento sanguíneo da adeno-hipófise. Por serem fenestrados, esses vasos sanguíneos permitem que os neuropeptídeos hipotalâmicos se difundam com facilidade da circulação para as células da adeno-hipófise, que expressam receptores de membrana específicos a esses neuropeptídeos. A ligação de cada neuropeptídeo aos seus receptores específicos ativa uma cascata de sinalização de segundos mensageiros que resulta na liberação de determinado hormônio adeno-hipofisário. É importante ressaltar que vasos portais curtos estabelecem conexões venosas entre neuro-hipófise e adeno-hipófise, garantindo que os neuropeptídeos hipotalâmicos liberados na neuro-hipófise consigam acessar as células da adeno-hipófise. Tanto o sangue da adeno-hipófise quanto da neuro-hipófise drenam para o seio intercavernoso e, em seguida, para a veia jugular interna, caindo na circulação venosa sistêmica.

A hipófise é frequentemente chamada de "glândula mestra" devido ao seu papel central na regulação hormonal do corpo. Os hormônios liberados pela hipófise têm impacto em uma ampla variedade de funções corporais.

Um dos hormônios liberados pela adeno-hipófise é o hormônio do crescimento (GH) ou somatotrofina, que regula o metabolismo de vários tecidos corporais e estimula a produção de hormônios pelo fígado. A prolactina é outro hormônio adeno-hipofisário que atua controlando a produção de leite nas mamas durante a lactação. O GH e a prolactina são os únicos hormônios adeno-hipofisários que têm hormônios hipotalâmicos que inibem sua secreção, a somatostatina e a dopamina, respectivamente. O terceiro hormônio secretado pela adeno-hipófise é o hormônio estimulante da tireoide ou tireotrofina (TSH), que regula a síntese e secreção de hormônios pela glândula tireoide. O hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) tem como tecido-alvo o córtex das glândulas adrenais, onde age controlando a síntese e liberação do cortisol. O hormônio folículo-estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH), chamados de gonadotrofinas, atuam sobre as gônadas (ovários e testículos).

Assim, a hipófise desempenha um papel fundamental na regulação do sistema endócrino, coordenando a produção e liberação de hormônios que influenciam praticamente todos os aspectos do funcionamento corporal. Sua complexa anatomia e função a tornam uma estrutura essencial para a homeostase e o equilíbrio hormonal no organismo humano.

Na adeno-hipófise encontramos cinco tipos diferentes de células: 1) somatotrofos, responsáveis pela síntese e secreção do GH; 2) lactotrofos, que secretam a prolactina; 3) tireotrofos, que secretam o TSH; 4) corticotrofos, responsáveis pela secreção de ACTH; e 5) gonadotrofos, que secretam as duas gonadotrofinas, LH e FSH.

Agora que você conheceu a estrutura e funções do hipotálamo e hipófise e como essas estruturas se relacionam para manter a homeostase corporal, você é capaz de compreender a importância do conhecimento desses temas para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

Agora que você conheceu a estrutura e funções do hipotálamo e hipófise e como essas estruturas se relacionam para manter a homeostase corporal, vamos retomar a situação-problema. A partir de agora, vamos considerar que você seja o Carlos, um estudante de graduação na área da saúde que, atualmente, está cursando a disciplina de Ciências Morfofuncionais. Na próxima semana, você e seus colegas de turma terão a oportunidade de apresentar seminários sobre o sistema endócrino. Você e alguns de seus colegas foram designados para apresentar as principais características anatômicas e funcionais do hipotálamo e hipófise, bem como a relação funcional entre essas duas estruturas. Diante desse desafio, você, muito determinado, inicia seus estudos sobre o tema para colaborar da melhor forma possível com seus colegas. Afinal, vocês querem montar uma apresentação bastante informativa e envolvente sobre o hipotálamo e a hipófise. Durante seu estudo, você se depara com vários questionamentos: como é a estrutura anatômica específica do hipotálamo e da hipófise e como elas se relacionam dentro do sistema nervoso central? Qual é a importância da comunicação entre o hipotálamo e a hipófise para a manutenção do equilíbrio hormonal e, consequentemente, para a saúde geral do indivíduo?

Agora, você já é capaz de responder a esses questionamentos. Vamos lá?

Primeiramente, você deve lembrar que o hipotálamo e a hipófise são duas importantes estruturas localizadas no sistema nervoso central, ambas desempenham papéis essenciais na regulação do sistema endócrino e em diversas funções corporais. O hipotálamo está localizado na base do cérebro, abaixo do tálamo e acima da glândula hipófise. É uma região crucial que faz parte do sistema límbico, desempenhando um papel importante na regulação do comportamento (sede, comportamento sexual, saciedade), das emoções, dos ritmos biológicos e circadiano do corpo, da temperatura corporal e de várias outras funções corporais. A hipófise está localizada logo abaixo do hipotálamo, na base do crânio, em uma cavidade óssea chamada sela túrcica. É dividida em duas partes: a neuro-hipófise ou hipófise posterior e a adeno-hipófise ou hipófise anterior. O hipotálamo se conecta diretamente com a hipófise, por meio da haste hipofisária. Essa conexão envolve dois grupos de neurônios: 1) os magnocelulares, que secretam seus neuro-hormônios na neuro-hipófise, onde são armazenados em vesículas de secreção até serem liberados por estímulos específicos; e 2) os parvocelulares, que liberam seus neuro-hormônios no sistema porta hipofisário, pelo qual trafegam para alcançar a adeno-hipófise. Essa comunicação entre o hipotálamo e a hipófise é fundamental para a regulação da atividade hormonal e a manutenção da homeostase no organismo. Essa interação permite que o corpo responda a mudanças ambientais e mudanças internas, ajustando a produção e liberação de hormônios conforme necessário para garantir o funcionamento adequado dos diferentes sistemas corporais. Um desequilíbrio nessa comunicação pode resultar em disfunções hormonais e consequências adversas para a saúde, como distúrbios do crescimento, alterações metabólicas, disfunção reprodutiva e desequilíbrios hidroeletrolíticos.

Saiba Mais

Anatomia funcional do hipotálamo e neuropeptídeos hipotalâmicos

O hipotálamo é uma estrutura vital localizada no diencéfalo, responsável por regular funções corporais essenciais, como a temperatura corporal, apetite, entre outras, mantendo o equilíbrio energético e hídrico do organismo. Além disso, o hipotálamo coordena a resposta ao estresse, por meio da ativação do sistema nervoso simpático. No sistema endócrino, produz hormônios que influenciam a secreção da hipófise, impactando o crescimento, reprodução e metabolismo corporal. Também regula o sistema nervoso autônomo, afetando a pressão arterial, frequência cardíaca e respiração. Por meio de todas essas modulações, o hipotálamo mantém a homeostase corporal, garantindo o funcionamento adequado do organismo.

Para explorar mais sobre o tema, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- MOLINA, P. E. Fisiologia endócrina. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. cap. 2, p. 25-31.

Sistema porta hipofisário

O sistema porta hipofisário permite a comunicação direta entre o hipotálamo e a hipófise, facilitando o controle preciso da atividade hormonal. Ao transportar os hormônios liberadores e inibidores produzidos pelo hipotálamo até a adeno-hipófise, a parte anterior da hipófise, o sistema porta hipofisário regula a produção e liberação dos hormônios hipofisários, influenciando uma variedade de funções corporais e, consequentemente, o funcionamento do organismo como um todo.

Para saber mais sobre o sistema porta hipofisário, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- NUNES, M. T. Hipotálamo endócrino. In: AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. cap. 65, p. 1053-1056.

Anatomia funcional da hipófise

A hipófise desempenha um papel crucial na regulação do sistema endócrino, produzindo e liberando hormônios que controlam crescimento, metabolismo, função reprodutiva e resposta ao estresse. Dividida em adeno-hipófise e neuro-hipófise, sua estrutura complexa inclui tecido glandular e nervoso. A adeno-hipófise secreta hormônios como GH, TSH, ACTH, LH, FSH e prolactina, enquanto a neuro-hipófise armazena e libera vasopressina e ocitocina. A conexão entre hipotálamo e hipófise é dada pelo sistema porta hipofisário, que permite a regulação direta da atividade hormonal. Essa regulação é essencial para garantir a homeostase e o equilíbrio funcional do nosso organismo.

Para saber mais sobre o tema, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. cap. 7, p. 209-214.

Referências Bibliográficas

AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

MOLINA, P. E. Fisiologia endócrina. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Aula 3

Adeno-hipófise e Neuro-hipófise

Adeno-hipófise e neuro-hipófise

Olá, estudante! Nesta videoaula você irá continuar o estudo do sistema endócrino. Você irá explorar os processos de síntese e liberação de alguns dos hormônios hipofisários. Você irá compreender, ainda, como esses hormônios são produzidos pelas diferentes divisões dessa glândula e qual é o papel de cada um na regulação das funções corporais. Prepare-se para mais uma jornada de conhecimento que expandirá suas habilidades profissionais e aprofundará sua compreensão sobre o complexo funcionamento do corpo humano. Vamos lá?!

Ponto de Partida

Nesta aula, estudante, o seu estudo continuará focado no sistema endócrino. Você conhecerá um pouco mais da glândula hipófise e, especificamente, alguns hormônios produzidos e liberados por suas divisões, adeno-hipófise e neuro-hipófise. Você será capaz de compreender como ocorre a síntese e liberação da prolactina e do hormônio do crescimento, hormônios adeno-hipofisários, discutindo seus efeitos fisiológicos. Você também será capaz compreender como os hormônios neuro-hipofisários, ocitocina e vasopressina, são sintetizados, liberados e quais são seus efeitos no nosso organismo. Ao compreender os mecanismos intricados por trás da ação desses hormônios, você se capacitará para desafios e oportunidades que surgirão ao longo de sua jornada profissional. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante de conhecimento! Vamos lá!!!

A partir de agora, você vai acompanhar o caso de Maria, uma jovem mãe que deu à luz a seu primeiro filho há algumas semanas. Desde então, ela tem enfrentado dificuldades na amamentação do bebê. Ela relata que seu bebê não consegue mamar e, além disso, tem se sentido muito ansiosa e estressada com a situação. Carla, prima de Maria, que é estudante da área da saúde, em visita ao bebê, observa o momento da amamentação e levanta uma possibilidade para a dificuldade na amamentação do bebê: “será que essa dificuldade na amamentação do seu bebê não está relacionada com a pega incorreta da mama por ele?”. Carla sugere que a prima procure ajuda em uma Unidade Básica de Saúde ou Banco de Leite Humano, pois uma pega correta é crucial para a produção de leite e manutenção da amamentação.

Diante do caso de Maria, você, estudante, saberia explicar quais hormônios estão envolvidos na amamentação? Qual seria a importância da pega correta da mama pelo bebê durante a amamentação e como ela pode influenciar na eficácia da sucção, na produção de leite e na manutenção da amamentação? De que forma o estresse e a ansiedade de Maria podem afetar a produção e liberação de leite e, consequentemente, a amamentação?

Vamos Começar!

O sistema endócrino compreende diferentes glândulas que atuam por meio de hormônios secretados no meio interno para regular diversas funções celulares e orgânicas, atuando juntamente como sistema nervoso na manutenção da homeostasia. Fazendo parte do sistema endócrino encontramos a hipófise, subdividida em adeno-hipófise e neuro-hipófise. A adeno-hipófise secreta o hormônio do crescimento, a prolactina, as gonadotrofinas (LH e FSH), o hormônio estimulante da tireoide ou tireotrofina (TSH) e o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH); enquanto a neuro-hipófise é responsável pela liberação de dois neuropeptídeos, a ocitocina e a vasopressina.

Ocitocina

A ocitocina é um hormônio peptídico sintetizado pelos neurônios magnocelulares presentes nos núcleos supraópticos (NOS) e paraventriculares (NPV) do hipotálamo. Esse hormônio, após ser sintetizado, é transportado pelo axônio desses neurônios através do trato hipotálamo-hipofisário até a neuro-hipófise, local no qual fica armazenado até que seja liberado na circulação periférica em resposta a um potencial de ação. A ocitocina é responsável por produzir contrações rítmicas da musculatura lisa do útero grávido, auxiliando na indução do trabalho de parto e na regressão do útero no pós-parto. Outra ação da ocitocina está relacionada com a contração das células mioepiteliais nas glândulas mamárias, promovendo a ejeção do leite na amamentação. Nesse contexto, a liberação de ocitocina é induzida principalmente pela estimulação mecânica do colo do útero realizada pelo feto no final da gestação e pela ativação de receptores táteis, presentes nos mamilos, pela sucção mamilar realizada pelo bebê. A sucção mamilar gera impulsos sensoriais que são transmitidos à medula espinal e, em seguida, aos neurônios hipotalâmicos responsáveis pela produção de ocitocina, estimulando esses neurônios, resultando na liberação pulsátil de ocitocina e no aumento de suas concentrações no sangue, promovendo a contração das células mioepiteliais nas glândulas mamárias e, consequentemente, a ejeção do leite. A deficiência de ocitocina pode causar dificuldade no aleitamento materno, devido ao comprometimento da ejeção do leite.

Vasopressina

A vasopressina, conhecida como hormônio antidiurético (ADH), também é um hormônio peptídico produzido pelos neurônios magnocelulares dos NPV do hipotálamo e liberada pela neuro-hipófise. O principal efeito fisiológico da vasopressina é aumentar a reabsorção de água nos túbulos contorcidos distais e nos ductos coletores medulares dos rins. O aumento da reabsorção de água nos rins, promovido pela vasopressina, ocorre por meio da inserção de canais de água, denominados aquaporinas, na membrana luminal das células dos ductos coletores. Os canais de água regulados pela vasopressina são denominados aquaporinas 2. Esses canais encontram-se dentro de vesículas dispersas pelo citoplasma das células dos ductos coletores mais profundos. Por ação da vasopressina, essas vesículas se fundem com a membrana luminal, resultando na inserção das aquaporinas nessa membrana. Como são canais para passagem de água, o aumento do número de aquaporinas na membrana luminal favorece a passagem de água, por difusão simples, do lúmen dos ductos coletores para o interstício medular, determinando a concentração da urina. Em indivíduos adultos, a secreção de vasopressina é maior durante a noite. Como resultado desse aumento, menos urina é produzida durante a noite do que durante o dia. Assim, a primeira urina excretada pela manhã é mais concentrada. Na ausência de vasopressina, o débito urinário aumenta mais de 10 vezes. Por esse motivo, o consumo de álcool é capaz de provocar micção frequente e copiosa, uma vez que o álcool inibe a secreção de vasopressina. A vasopressina também diminui a perda de água pela sudorese e apresenta efeito vasoconstritor (promove constrição das arteríolas), que resulta em aumento da resistência vascular periférica e elevação da pressão arterial. A liberação de vasopressina é estimulada pelo aumento da osmolaridade plasmática e pela redução do volume sanguíneo ou da pressão arterial.

Siga em Frente...

Hormônio do crescimento (GH)

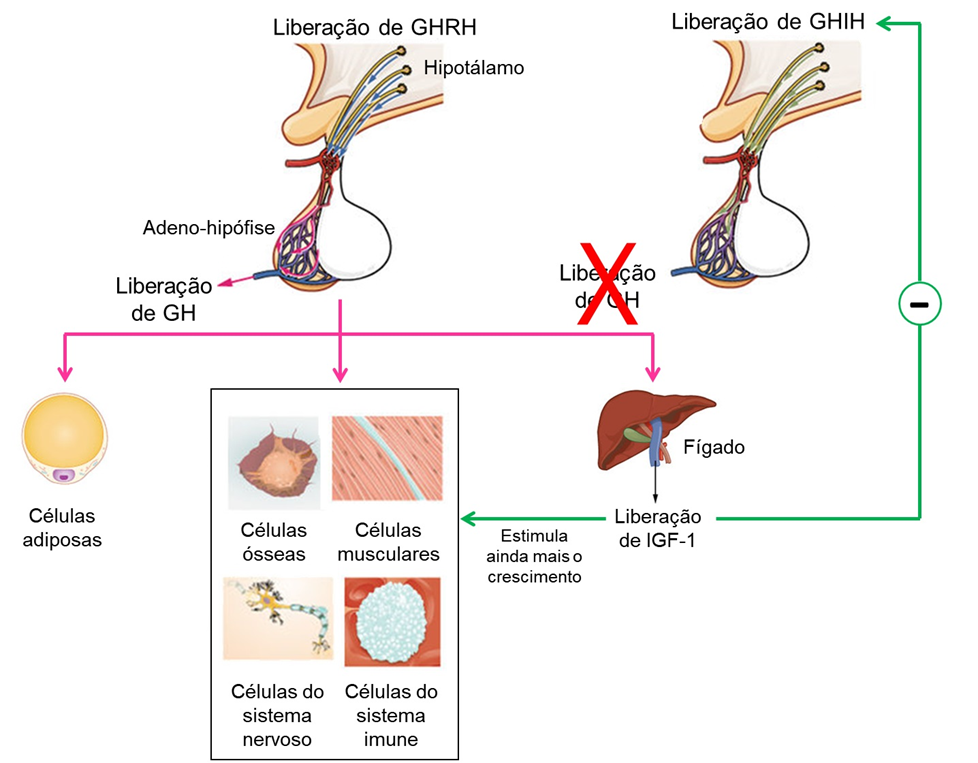

O hormônio do crescimento (GH) ou somatotrofina é um hormônio peptídico liberado pela adeno-hipófise. Essa liberação é modulada por diversos fatores, sendo os principais: 1) liberação do hormônio liberador de GH (GHRH) por neurônios hipotalâmicos, que alcança a adeno-hipófise via sistema porta hipofisário e estimula os somatotrofos tanto a sintetizar quanto a secretar GH; e 2) hormônio inibidor da liberação de GH (GHIH) ou somatostatina secretado por neurônios hipotalâmicos, que inibe a liberação de GH em resposta ao GHRH e a outros fatores estimuladores, como baixos níveis de glicemia. O GH liberado cai na circulação sistêmica, para realizar seus efeitos fisiológicos diretos, ao se ligar a seu receptor específico presente na membrana celular das células-alvo. Muitos dos efeitos desse hormônio ocorrem de forma indireta nos tecidos-alvo, estimulando principalmente o fígado a produzir e liberar fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGFs) ou somatomedinas. Dentre as IGFs, a que mais se destaca é a IGF-1, um peptídeo que atua como mediador de vários efeitos anabólicos (crescimento de ossos e cartilagens, síntese de proteínas, captação de glicose no músculo, síntese de mielina) e mitogênicos (estimula a síntese de DNA, RNA e proteína) do GH nos tecidos periféricos, sendo responsável por várias funções atribuídas ao GH. O IGF-1 também exerce efeito de retroalimentação negativa na secreção do GH, atuando na adeno-hipófise e no hipotálamo. O GH estimula o crescimento longitudinal, formação de novo osso e crescimento das cartilagens. Também é responsável pela liberação e oxidação dos ácidos graxos livres, particularmente durante o jejum, favorecendo a disponibilidade de ácidos graxos livres para armazenamento no tecido adiposo e oxidação no músculo esquelético. O GH promove ações anabólicas sobre o tecido muscular esquelético, estimulando a captação de aminoácidos e sua incorporação em proteínas, a proliferação celular e a supressão da degradação proteica. No fígado, o GH estimula a produção e a liberação de IGF-1, assim como a gliconeogênese e a redução da captação de glicose, que resultam na produção hepática de glicose. No sistema imune, o GH afeta as respostas das células B e a produção de anticorpos, a atividade das células natural killer, a atividade dos macrófagos e a função dos linfócitos T. Sobre o sistema nervoso central atua modulando o comportamento e o humor. No tecido adiposo, promove lipólise. A secreção de GH flutua ao longo do dia, com concentrações maiores sendo observadas entre 1 e 4 h após o início do sono. A secreção de GH é estimulada por hipoglicemia, jejum, inanição, aumento nos níveis séricos de aminoácidos e diminuição das concentrações plasmáticas de ácidos graxos. Outros fatores como estresse (traumatismo, excitação, estresse emocional e exercício intenso) também podem aumentar a liberação de GH. Por outro lado, esse hormônio é inibido pelo aumento das concentrações de glicose e de ácidos graxos livres no sangue, pelo cortisol, pela obesidade e pelo envelhecimento.

Deficiências graves da secreção do GH na infância levam ao nanismo, caracterizada por estatura baixa, aumento da gordura subcutânea na área abdominal, características faciais imaturas com saliência frontal, atraso na dentição e ponte nasal subdesenvolvida. Nesse caso, o tratamento de escolha é a terapia de reposição com GH durante o crescimento ativo, podendo continuar até a fase adulta. Esse tipo de deficiência pode ser consequência de um problema na síntese do hormônio ou nos seus receptores específicos presentes nas células-alvo. Em contrapartida, o excesso de produção e liberação de GH antes do início da puberdade e fechamento das epífises nos ossos longos, acarreta um quadro de gigantismo, caracterizado por crescimento rápido de todos os tecidos corporais, levando a uma estatura muito alta, devido ao crescimento excessivo dos ossos, além de poder causar outras complicações de saúde devido ao crescimento excessivo de órgãos e tecidos. Quando o excesso de GH ocorre na fase adulta ou após a fusão das epífises dos ossos longos, a condição é denominada acromegalia. Nesse caso, a altura da pessoa não aumenta; contudo, os tecidos moles continuam a crescer, resultando no aumento de volume dos pequenos ossos das mãos e dos pés, bem como dos ossos membranosos faciais e cranianos. Isso leva ao aumento acentuado das mãos e dos pés, nariz largo e bulboso, mandíbula proeminente e testa saliente e espaçamento entre os dentes. Também são comuns alterações na pele e problemas de saúde relacionados, como diabetes, hipertensão e distúrbios cardiovasculares.

Prolactina

Outro hormônio peptídico sintetizado e secretado pelos adeno-hipófise é a prolactina. Suas ações fisiológicas incluem promover o crescimento e amadurecimento das glândulas mamárias, a síntese de leite (lactogênese) e a manutenção da secreção de leite durante a lactação. Também são atribuídos à prolactina ações que envolvem a modulação do comportamento reprodutivo e parental, bem como a inibição da liberação de hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), a estimulação da síntese de progesterona e hipertrofia das células lúteas durante a gestação. As concentrações plasmáticas de prolactina são maiores em mulheres do que em homens e mais altas durante o sono. A liberação de prolactina é regulada principalmente pela dopamina, produzida pelos neurônios dopaminérgicos do hipotálamo, que atua inibindo tonicamente a sua liberação pelos lactotrofos (células adeno-hipofisárias responsáveis pela síntese e secreção de prolactina). A somatostatina e o ácido γ-aminobutírico (GABA) também exercem papel inibitório sobre a secreção desse hormônio. Além disso, a liberação de prolactina também pode ser influenciada tanto por estímulos ambientais quanto do meio interno, como o aumento das concentrações plasmáticas de hormônios esteroides ovarianos, principalmente estrogênio, e o reflexo de sucção. O aumento das concentrações plasmáticas de estrogênio promove o crescimento dos lactotrofos e da expressão do gene para a prolactina, estimulando a liberação desse hormônio. O reflexo da sucção também estimula a liberação de prolactina. A sucção realizada pelo bebê ativa uma sinalização para o hipotálamo que resulta na diminuição da liberação de dopamina e, consequentemente, da inibição tônica exercida sobre os lactotrofos. Como consequência, ocorre a ativação dos lactotrofos na adeno-hipófise, aumentando síntese e liberação de prolactina. Esse hormônio atua nas células epiteliais secretoras presentes nos alvéolos mamários, estimulando a produção de leite.

Agora, que você conheceu a estrutura e funções dos hormônios secretados pela neuro-hipófise, bem como de dois hormônios adeno-hipofisários, a prolactina e hormônio do crescimento, você é capaz de compreender a importância do conhecimento desses temas para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

Agora que você conheceu a estrutura e funções dos hormônios secretados pela neuro-hipófise, bem como de dois hormônios adeno-hipofisários, a prolactina e hormônio do crescimento, vamos retomar a situação-problema. A partir de agora, vamos considerar o caso de Maria, uma jovem mãe que deu à luz a seu primeiro filho há algumas semanas. Ela tem enfrentado dificuldades na amamentação do bebê, o que a tem deixado muito ansiosa e estressada. Carla, prima de Maria, que é estudante da área da saúde, em visita ao bebê, observa o momento da amamentação e levanta uma possibilidade para a dificuldade na amamentação do bebê: “Será que essa dificuldade na amamentação do seu bebê não está relacionada com a pega incorreta da mama por ele?”. Carla sugere que a prima procure ajuda em uma Unidade Básica de Saúde ou Banco de Leite Humano, pois uma pega correta é crucial para a produção de leite e manutenção da amamentação.

Agora, você já é capaz de explicar quais hormônios estão envolvidos na amamentação e qual seria a importância da pega correta da mama pelo bebê durante a amamentação. Você também já consegue compreender a relação entre uma pega correta feita pelo bebê, a eficácia da sucção, a produção de leite e a manutenção da amamentação. E, por fim, você já consegue compreender como o estresse e a ansiedade da mãe podem afetar a produção e liberação de leite e, consequentemente, a amamentação. Vamos lá?

Primeiramente, você deve lembrar que a amamentação depende da produção do leite (lactogênese) pelas células dos alvéolos mamários e por sua ejeção, permitindo que o leite seja disponibilizado para o neonato. O hormônio responsável pela lactogênese é a prolactina, cuja secreção é estimulada pela sucção mamilar. Além de induzir a secreção de prolactina garantindo a lactogênese, a sucção mamilar também apresenta efeito estimulatório sobre a secreção de ocitocina, hormônio responsável pela ejeção do leite. A sucção dos mamilos ativa mecanorreceptores locais originando sinais sensoriais que trafegam pelos nervos torácicos e entram no sistema nervoso central pela raiz dorsal da medula espinal. Desse local, os sinais ascendem pela coluna anterolateral até o tronco encefálico e depois para o hipotálamo, inibindo os neurônios dopaminérgicos do núcleo arqueado e, consequentemente, a diminuição da secreção de dopamina. Como a dopamina é o principal fator inibitório sobre a secreção de prolactina, a redução na liberação de dopamina acarreta o aumento na secreção de prolactina, induzindo o aumento da produção do leite. No hipotálamo, os sinais sensoriais gerados pela sucção mamilar também estimulam os neurônios magnocelulares dos núcleos supraóptico e paraventriculares a produzirem e secretarem a ocitocina, que atua promovendo a contração das células mioepiteliais, presentes ao redor dos alvéolos mamários, levando à ejeção do leite. Embora a sucção mamilar seja o principal estimulador para a liberação de ocitocina e consequente ejeção do leite, a liberação de ocitocina também pode ser influenciada por fatores emocionais maternos, como pensar no bebê (aumenta liberação) ou por momentos de ansiedade ou estresse (diminui a liberação), diferente do que se observa para a secreção de prolactina, que necessita do estímulo mecânico da sucção. Assim, para garantir o sucesso da amamentação, são necessárias a sucção do complexo mamilo-areolar realizada de forma correta, por meio da pega adequada, bem como a manutenção da frequência das mamadas. O estresse e a ansiedade são fatores que podem afetar negativamente a produção e liberação de prolactina e ocitocina. O estresse crônico pode levar a alterações hormonais, como o aumento dos níveis de cortisol, que podem inibir a produção de prolactina. Além disso, o estresse pode interferir na liberação de ocitocina durante a amamentação, reduzindo assim a ejeção do leite.

Saiba Mais

Hormônio do crescimento: síntese, liberação e efeitos corporais

O hormônio do crescimento desempenha um papel essencial no desenvolvimento e crescimento do corpo humano, estimulando o crescimento ósseo, o desenvolvimento muscular e a divisão celular. Produzido pela adeno-hipófise, sua importância se estende para além da infância e adolescência, contribuindo também para a saúde dos tecidos e órgãos, regulação do metabolismo e reparo tecidual.

Para explorar mais sobre o tema, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- MOLINA, P. E. Fisiologia endócrina. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. cap. 3, p. 59-66.

Síntese e liberação da prolactina. Efeitos fisiológicos da prolactina

A prolactina é um hormônio fundamental para o processo de lactação nas mulheres. Ela é produzida pela adeno-hipófise e, dentre as suas funções, atua estimulando o desenvolvimento das glândulas mamárias durante a gravidez e a produção de leite materno após o parto. Sua liberação é estimulada pela sucção do bebê durante a amamentação, promovendo a produção contínua de leite. Além disso, a prolactina contribui para a manutenção da lactação ao longo do período de amamentação, assegurando a nutrição adequada do bebê e promovendo o vínculo emocional entre mãe e filho.

Para saber mais sobre a prolactina e sua importância para a manutenção da amamentação, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- ANSELMO-FRANCI, J. A.; SPRITZER, P. M.; FRANCI, C. R. Fisiologia da reprodução. In: AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. cap. 77, p. 1297-1302.

Síntese e liberação de ocitocina, vasopressina e seus efeitos fisiológicos

O hormônio antidiurético (ADH), também conhecido como vasopressina, desempenha um papel crucial na regulação do equilíbrio hídrico do corpo humano. Produzido no hipotálamo e liberado pela neuro-hipófise, o ADH atua nos rins para controlar a quantidade de água excretada na urina, promovendo a reabsorção de água e, consequentemente, reduzindo a produção de urina. Essa função é essencial para manter a homeostase do corpo, evitando a desidratação em situações de baixa ingestão de líquidos ou aumento da perda de água.

Para saber mais sobre o ADH e suas funções, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- NUNES, M. T. Glândula hipófise. In: AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. cap. 66, p. 1093-1098.

Referências Bibliográficas

AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

MOLINA, P. E. Fisiologia endócrina. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Aula 4

Eixo Hipotálamo-Hipófise-Gônadas

Eixo hipotálamo-hipófise-gônadas

Olá, estudante! Nesta videoaula, você irá continuar o estudo do sistema endócrino. Você irá explorar temas essenciais relacionados à síntese, liberação e regulação das gonadotrofinas, além de compreender a complexa dinâmica da alça de retroalimentação que controla esses hormônios. Você irá compreender a anatomia das gônadas masculina e feminina e quais as ações dos hormônios sexuais produzidos por essas gônadas no organismo humano. Prepare-se para embarcar nessa jornada de conhecimento que irá aprimorar suas habilidades e ampliar sua compreensão sobre a fisiologia reprodutiva humana. Não perca esta oportunidade de enriquecer sua prática profissional! Vamos lá?!

Ponto de Partida

Nesta aula, você, estudante, continuará a conhecer o sistema endócrino, mais especificamente os hormônios gonadotróficos ou gonadotrofinas. Você conhecerá quais são esses hormônios, como são produzidos e regulados, bem como quais são as suas funções no nosso organismo. Você será capaz de compreender a anatomia funcional das gônadas masculina e feminina, explorando as ações dos hormônios sexuais e sua influência na reprodução e na saúde geral. Por fim, você irá explorar as doenças associadas aos hormônios gonadotróficos e as opções de farmacoterapias disponíveis para o tratamento dessas condições, proporcionando uma visão abrangente e prática dos desafios enfrentados na sua prática profissional. Assim, você será capaz de compreender como os hormônios gonadotróficos podem influenciar e contribuir para o bom funcionamento do nosso organismo e a importância desses conceitos no seu contexto profissional. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante de conhecimento! Vamos lá!

A partir de agora, você irá conhecer o caso de Miguel, um estudante de graduação na área da saúde. Durante uma reunião de família realizada para comemorar o aniversário de um de seus tios, Miguel aproveitou para conversar com seu primo Paulo e colocar o assunto em dia. Seu primo comentou que havia ficado bastante preocupado com o pai alguns meses atrás. Seu pai andava muito deprimido e incomodado com a sua “careca” que, com o passar do tempo, estava aumentando cada vez mais. Ele já tinha 45 anos e estava se sentindo velho, feio e descuidado com a perda cada vez maior de cabelos. No trabalho, já era motivo de piadas e não o chamavam mais pelo nome, somente por “Carecão” e isso o deixava chateado. Por incentivo da família, seu pai procurou atendimento médico especializado para tentar tratar do problema. Segundo o médico, o diagnóstico era calvície de padrão masculino e, inicialmente, ele necessitaria de tratamento com um inibidor da 5α-redutase, que evitaria a queda dos cabelos do couro cabeludo. Posteriormente seriam indicados outros tratamentos estéticos para reverter a calvície e melhorar a sua autoestima. Muito curioso para entender o caso do pai, Paulo fez os seguintes questionamentos a Miguel: “Por que meu pai está perdendo cabelo da cabeça? Isso acontece mais com homens? Por que o médico indicou um inibidor da 5α-redutase para o tratamento?”

Como você, no lugar de Miguel, responderia a todos esses questionamentos?

Vamos Começar!

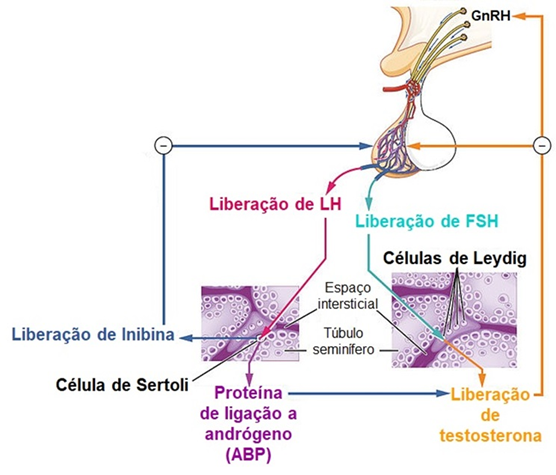

Os hormônios gonadotróficos, também chamados gonadotrofinas, são o hormônio folículo estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH). Esses hormônios glicoproteicos são produzidos e liberados pelos gonadotrofos presentes na adeno-hipófise em resposta à ação estimulatória realizada pelo hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), que é secretado de maneira pulsátil por neurônios hipotalâmicos. O LH e FSH exercem seus efeitos fisiológicos sobre as gônadas (testículos e ovários) estimulando a produção de esteroides gonadais (testosterona em homens e estrogênios e progesterona em mulheres), a formação dos gametas (via processos da espermatogênese e foliculogênese) e também a ovulação. As gonadotrofinas encontram-se praticamente ausentes no período pré-pubertal; porém, durante a puberdade, ocorre a ativação dos gonadotrofos e, com isso, as concentrações plasmáticas de gonadotrofinas começam a aumentar, levando à maturação das gônadas.

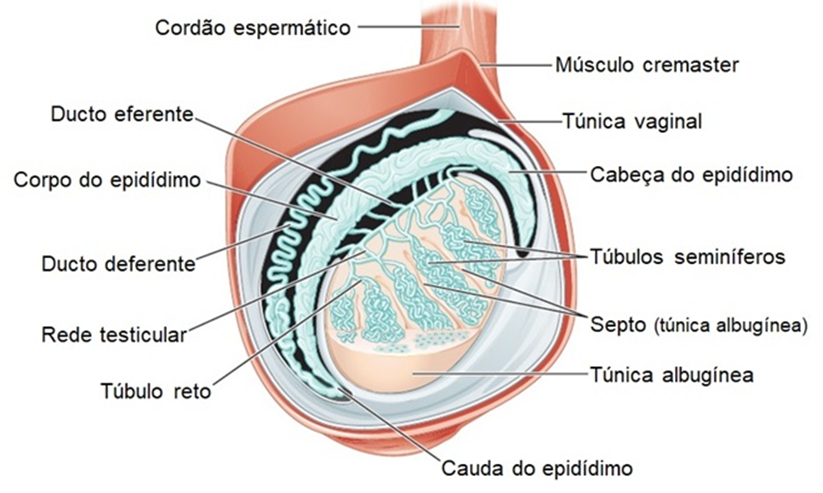

Gônadas masculinas

Os testículos (gônadas masculinas) são órgãos pares, ovoides, situados no interior do escroto. Externamente, os testículos são recobertos por duas camadas de tecidos: a mais externa, chamada túnica vaginal, um saco seroso finto, e a mais interna e em contato direto com cada testículo, chamada túnica albugínea. Esta é uma membrana fibrosa, que emite projeções internas que dividem o testículo em estruturas denominadas lóbulos do testículo. Dentro de cada lóbulo do testículo encontramos os túbulos seminíferos, estruturas delicadas e enoveladas, envolvidas por tecido conjuntivo frouxo rico em vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e células intersticiais (células de Leydig). A parede de cada túbulo seminífero é formada por diversas camadas de células chamadas de epitélio germinativo, local onde encontramos as células germinativas masculinas em diferentes estágios de desenvolvimento e as células de Sertoli. Portanto, nos túbulos seminíferos ocorre a produção dos gametas masculinos (espermatozoides) pelo processo da espermatogênese. As células de Sertoli são responsáveis pelo suporte, proteção e suprimento nutricional dos espermatozoides em desenvolvimento, assim como a produção de um hormônio denominado inibina. As células de Leydig, localizadas no tecido intersticial, são responsáveis pela produção e secreção dos hormônios sexuais masculinos (androgênios). Os túbulos seminíferos encontram-se dispostos em alças, cujas extremidades são contínuas com estruturas tubulares curtas denominadas túbulos retos. Estes unem os túbulos seminíferos a uma rede de canais anastomosados denominada rede do testículo ou testicular. Cerca de quinze a vinte ductos eferentes fazem a conexão entre a rede do testículo e o epidídimo.

A regulação da função testicular depende principalmente das gonadotrofinas. O FSH é o principal hormônio envolvido no controle funcional das células de Sertoli. Estas células são responsáveis pela formação de uma barreira hematotesticular (evita o movimento de algumas substâncias químicas do sangue para o lúmen dos túbulos seminíferos), nutrição, suporte das células germinativas, secreção de fluido tubular e de proteínas, como a proteína ligadora de androgênios (ABP), cuja função é transportar o androgênio dos túbulos seminíferos para a região proximal do epidídimo, onde esse hormônio estimula a produção de proteínas necessárias para maturação e desenvolvimento dos gametas masculinos. Como as células germinativas masculinas não apresentam receptores para FSH, a ação desse hormônio na promoção da espermatogênese ocorre via estimulação das células de Sertoli. Além disso, o FSH estimula a produção do hormônio inibina por essas células. A inibina inibe a produção de FSH pelos gonadotrofos, mantendo as concentrações plasmáticas de FSH dentro dos limites fisiológicos.

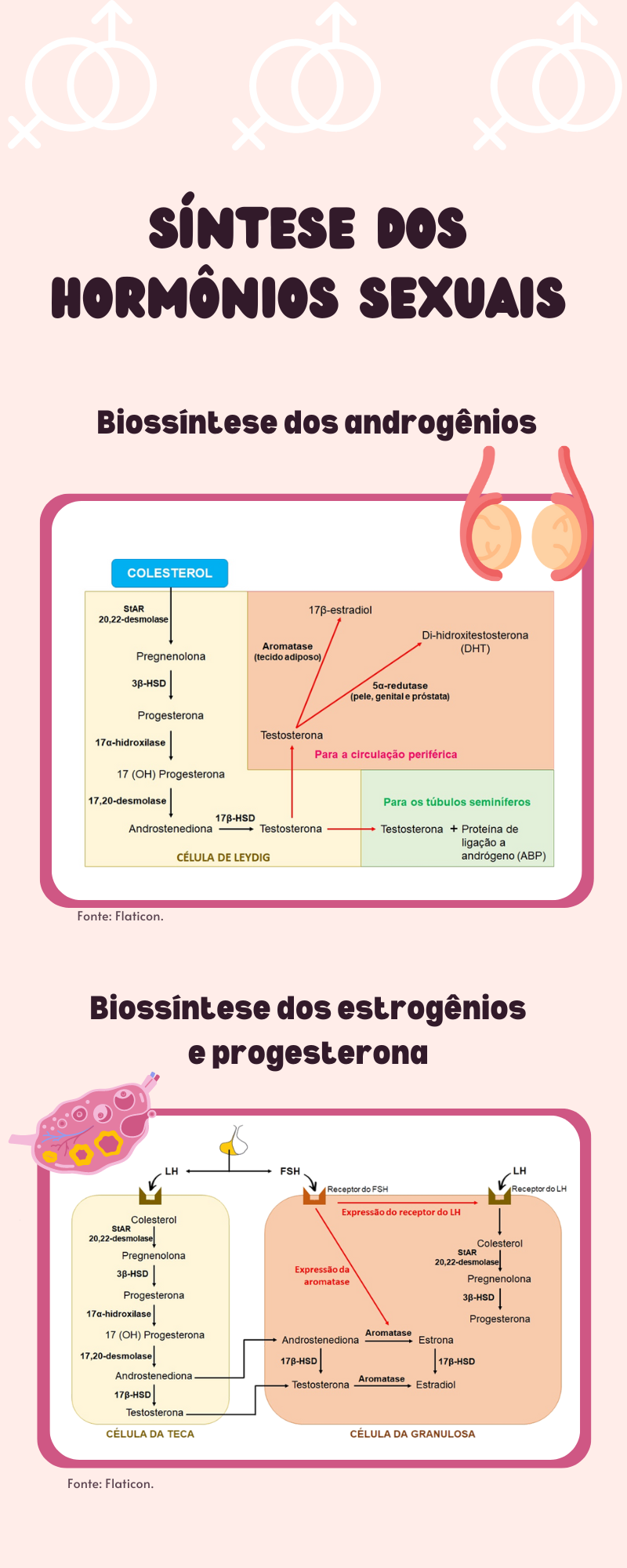

No testículo, o LH atua principalmente nas células de Leydig estimulando a esteroidogênese, levando à produção de testosterona (principal androgênio produzido). Vale ressaltar que a testosterona é crucial para a ocorrência da espermatogênese; porém, as ações desse hormônio na espermatogênese ocorrem indiretamente via células de Sertoli, uma vez que estas apresentam receptores para androgênios, enquanto as células germinativas, não. A síntese de testosterona nas células de Leydig ocorre a partir do colesterol, que é convertido a pregnenolona e esta, por sua vez, é posteriormente metabolizada em progesterona por ação da 3β-hidroxiesteroide desidrogenase (3β-HSD). A progesterona é convertida a androstenediona pela enzima 17α-hidroxilase. E, posteriormente, androstenediona é metabolizada a testosterona pela enzima 17β-hidroxiesteroide desidrogenase (17β-HSD). Uma quantidade significativa de testosterona se difunde para os túbulos seminíferos, devido à proximidade entre estes e as células de Sertoli, ligando-se às proteínas ABP para suas ações no processo da espermatogênese. A testosterona pode alcançar a circulação periférica e ser convertida perifericamente em: 1) 17β-estradiol (principalmente no tecido adiposo) pela aromatase; ou, 2) ser convertida em 5α-di-hidrotestosterona (DHT), um potente andrógeno não aromatizado, por ação da enzima 5α-redutase em tecidos como pele genital, folículos pilosos, próstata, entre outros. A testosterona e o DHT exercem suas ações fisiológicas ao se ligarem a receptores androgênicos nas células-alvo. A testosterona tem papel na diferenciação sexual, libido, agressividade, efeitos anabólicos no músculo esquelético, crescimento e higidez dos ossos, eritropoiese, espessamento das cordas vocais (voz grave) e estimulação da espermatogênese e lipólise. Já os efeitos biológicos do DHT incluem desenvolvimento embrionário da próstata, descida dos testículos, desenvolvimento da genitália externa, uretra e próstata, padrão masculino dos pelos pubianos e da distribuição dos pelos pelo corpo, padrão de calvície e aumento da secreção das glândulas sebáceas. O estradiol derivado da testosterona exerce funções importantes no organismo masculino, como a maturação dos ossos e fechamento das epífises, prevenção da osteoporose e controle da secreção de GnRH por retroalimentação.

As gonadotrofinas, LH e FSH, são secretadas principalmente em resposta ao GnRH hipotalâmico. Este atua diretamente sobre os gonadotrofos estimulando a síntese e secreção das gonadotrofinas. Ao caírem na circulação sanguínea, as gonadotrofinas alcançam seus tecidos-alvo, as gônadas masculinas (testículos), onde exercem suas ações estimulando a espermatogênese e a secreção de androgênios. Contudo, os níveis plasmáticos de androgênios, sendo o principal secretado a testosterona, também podem regular a liberação das gonadotrofinas por mecanismo de retroalimentação negativa exercida sobre os gonadotrofos na adeno-hipófise e sobre os neurônios produtores de GnRH no hipotálamo. Assim, quando a secreção de androgênios aumenta, por retroalimentação negativa, a liberação de gonadotrofinas é inibida. Por outro lado, quando as concentrações plasmáticas dos androgênios estão baixas, aumenta a secreção de gonadotrofinas pela adeno-hipófise. Além disso, a secreção de FSH também pode ser inibida pela inibina, que exerce retroalimentação negativa diretamente nos gonadotrofos.

Algumas doenças podem estar associadas aos hormônios gonadotrópicos e/ou produção de esteroides sexuais estimulados por esses hormônios. A seguir, são apresentados alguns desses distúrbios em homens:

- Criptorquidia: é a não descida dos testículos para a bolsa escrotal, podendo ser uni ou bilateral. Essa patologia é comum em lactentes que apresentam secreção reduzida de androgênios. Como a produção de espermatozoides (espermatogênese) necessita que a temperatura na bolsa escrotal esteja cerca de 2ºC abaixo da temperatura corporal, nessa patologia, a produção de espermatozoides encontra-se comprometida, sendo menor que o normal, uma vez que a temperatura da cavidade pélvica é maior. Desse modo, a condição se não tratada ou corrigida pode levar o indivíduo à esterilidade. Para o tratamento da criptorquidia utiliza-se terapia hormonal (androgênios) e procedimentos cirúrgicos para deslocamento dos testículos para a bolsa escrotal.

- Hipogonadismo: é um distúrbio ocasionado pela redução da liberação de testosterona pelos testículos. Pode ser: primário (consequência de insuficiência testicular), secundário (quando não há secreção de gonadotrofinas pela adeno-hipófise e consequente ausência de estímulos para os testículos) e terciária (quando há falta de secreção de GnRH hipotalâmico). A instalação do hipogonadismo antes da puberdade acarreta na ausência do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, assim como comprometimento da espermatogênese. Em homens adultos, observa-se níveis baixos de androgênios e baixa contagem de espermatozoides. O tratamento é realizado com reposição hormonal com testosterona exógena.

Siga em Frente...

Gônadas femininas

As gônadas femininas são os ovários, estruturas pares, ovoides, localizadas na parte superior da cavidade pélvica, um de cada lado do útero. Cada ovário é formado por quatro camadas. A primeira é o epitélio germinativo, camada mais externa formada por epitélio pavimentoso. A segunda camada é a túnica albugínea, formada por tecido conjuntivo denso. Logo abaixo da túnica albugínea, temos a região cortical, com predomínio de folículos ovarianos (células germinativas femininas) em diferentes estágios de desenvolvimento, e depois a região medular, constituindo a camada mais interna do ovário, formada por tecido conjuntivo frouxo rica em vasos sanguíneos. Envolvendo os folículos e vasos sanguíneos, está o estroma, formado por tecido conjuntivo. Os folículos primordiais são considerados as unidades reprodutoras do ovário, estando presentes já ao nascimento, sendo constituídos por um oócito envolto por uma camada de células da granulosa. A maioria dos folículos primordiais apresenta desenvolvimento contínuo, assim se desenvolve e posteriormente sofre atresia, e isso acontece do período fetal até a menopausa. Durante a vida fetal e infância, os folículos primordiais crescem e passam a se chamar folículos primários, cessando seu desenvolvimento. Na puberdade, o início da atividade do eixo hipotálamo-hipófise-ovário estimula os folículos primários a reiniciar seu desenvolvimento. A camada de células da granulosa se prolifera e há a formação de uma nova camada denominada teca. Nesse estágio, o folículo é dito secundário e continua a se desenvolver, formando uma cavidade intrafolicular denominada antro, resultando na formação do folículo antral ou de Graaf, que é o folículo maduro, pronto para ser ovulado. Os ovários são responsáveis pela formação dos gametas femininos (processo da foliculogênese), produção de esteroides gonadais (estrogênios e progesterona) e ovulação. Assim, os ovários exercem papel importante no desenvolvimento final das células germinativas e na preparação do organismo feminino para a reprodução. Diferentemente do que se observa no homem, na mulher, as células germinativas são produzidas durante a vida intrauterina e seu número diminui ao longo da vida reprodutiva e se interrompe com a instalação da menopausa. No ovário, o FSH atua nas células da granulosa estimulando o crescimento e maturação folicular, além da expressão da enzima aromatase. Já o LH atua nas células da teca, estimulando a esteroidogênese, resultando na produção de androgênios, que serão aromatizados nas células da granulosa a estrogênios, principalmente estradiol, e na produção de progesterona.

Por serem hormônios esteroides, os estrogênios seguem a biossíntese dos androgênios e glicocorticoides, ou seja, são derivados do colesterol. Nas células da teca, o LH estimula a conversão do colesterol em pregnenolona, que é metabolizada em progesterona pela 3β-HSD. Na próxima etapa, a progesterona é convertida a 17 (OH) progesterona pela enzima 17α-hidroxilase e este último esteroide em androstenediona pela 17, 20-desmolase. A partir da androstenediona temos a conversão da testosterona pela enzima 17β-HSD. Os andrógenos aromatizáveis, androstenediona e testosterona, produzidos nas células da teca se difundem pela membrana basal e atingem as células da granulosa. Neste local, a androstenediona é convertida a testosterona, pela enzima 17β-HSD, ou aromatizada, por ação da aromatase, em estrona, a qual pode ser posteriormente metabolizada a estradiol pela 17β-HSD. A testosterona, nas células da granulosa, pela ação da aromatase, é convertida em estradiol, principal estrogênio produzido pelos ovários. O estradiol e a progesterona exercem suas ações fisiológicas ao se ligarem a receptores para estrogênio e receptores para progesterona presentes nas células-alvo. Os efeitos fisiológicos do estradiol geralmente envolvem efeitos proliferativos, como crescimento e diferenciação das células ciliadas nas tubas uterinas, crescimento do endométrio e miométrio uterino, aumento da vascularização uterina, crescimento e desenvolvimento das mamas, fechamento das placas epifisárias nos ossos longos, padrão feminino de deposição de gordura e libido. Já a progesterona é responsável principalmente por efeitos secretores, como aumento da secreção das glândulas uterinas, redução da contratilidade uterina (efeito antiabortivo), aumento da atividade das células secretoras da tuba uterina, estímulo do aumento e proliferação das células alveolares na mama, aumento da temperatura corporal no pós-ovulação, estímulo do apetite e efeitos analgésicos. Na mulher, assim como se observa nos homens, as gonadotrofinas são secretadas principalmente em resposta ao GnRH, o qual exerce um efeito estimulatório sobre os gonadotrofos. Nos ovários, as gonadotrofinas estimulam a foliculogênese e a secreção de estrogênios e progesterona. Porém, os esteroides gonadais, estradiol e progesterona, podem regular a liberação das gonadotrofinas por mecanismo de retroalimentação negativa exercida sobre os gonadotrofos na adeno-hipófise e sobre os neurônios produtores de GnRH no hipotálamo. Dessa forma, quando a secreção de estradiol ou progesterona aumenta, por retroalimentação negativa, a liberação de gonadotrofinas é inibida. Por outro lado, quando as concentrações plasmáticas dos esteroides sexuais femininos estão baixas, aumenta a secreção de gonadotrofinas pela adeno-hipófise.

Algumas doenças podem estar associadas aos hormônios gonadotrópicos e/ou produção de esteroides sexuais estimulados por esses hormônios. A seguir, são apresentados alguns desses distúrbios em mulheres:

- Cistos ovarianos: são tumores benignos bastante comuns em mulheres. Esses cistos se formam pela obstrução do ducto de um folículo ovariano, levando à formação de cavidade que se enche de líquido, formando um cisto. Geralmente são assintomáticos e regridem espontaneamente, não necessitando tratamento. Contudo, em alguns casos pode haver o crescimento expressivo ou sangramento no interior do cisto, causando desconforto e dor difusa no lado afetado, necessitando remoção cirúrgica.

- Tumores da célula da granulosa: são tumores associados à produção excessiva de estrogênios. Geralmente ocorrem após a menopausa, mas também podem se desenvolver durante o período fértil na mulher e, nesse caso, acarretam em distúrbios no ciclo menstrual. O tratamento inclui excisão cirúrgica, quimioterapia e/ou radioterapia.

Agora que você conheceu como ocorre a síntese das gonadotrofinas e quais as funções que esses hormônios exercem no nosso organismo, você é capaz de compreender a importância do conhecimento desse tema para uma atuação profissional adequada e segura, visando o bem-estar e a promoção da saúde.

Vamos Exercitar?

Agora que você conheceu e aprendeu a respeito das gonadotrofinas e suas funções, vamos retomar a situação-problema. A partir de agora, vamos considerar que você seja o Miguel, um graduando da área da saúde, e que está conversando com seu primo Paulo, durante uma reunião familiar. Nesse momento, Paulo está comentando com você que andou bastante preocupado com o pai, de 45 anos, que andava deprimido e incomodado com sua “careca”. Com a ajuda da família, seu pai buscou atendimento médico e foi diagnosticado com calvície de padrão masculino. Como tratamento inicial, o médico sugeriu a utilização de um inibidor da 5α-redutase, o que evitaria a queda dos cabelos do couro cabeludo. Curioso para entender o caso do pai, Paulo fez os seguintes questionamentos a você: “Por que meu pai está perdendo cabelo da cabeça? Isso acontece mais com os homens? Por que o médico indicou um inibidor da 5α-redutase para o tratamento?”. Agora você já é capaz de responder ao Paulo. Vamos lá?!

Primeiramente, devemos lembrar que as gonadotrofinas LH e FSH são responsáveis por várias funções no organismo masculino. No testículo, o FSH atua na estimulação da espermatogênese (formação do gameta masculino), via células de Sertoli; enquanto o LH atua principalmente nas células de Leydig estimulando a esteroidogênese, levando à produção de androgênios, sendo o principal a testosterona. Esta pode alcançar a circulação sanguínea e ser convertida perifericamente em 5α-di-hidrotestosterona (DHT), um potente andrógeno. Essa conversão da testosterona em DHT ocorre por ação da enzima 5α-redutase em tecidos como os folículos pilosos do couro cabeludo. Dessa forma, o DHT, atuando sobre receptores para androgênios presentes nos folículos pilosos dessa região, contribui para o padrão de calvície em indivíduos que apresentam predisposição. Assim, a 5α-redutase é uma enzima limitante para a produção da DHT e, por isso, inibidores dessa enzima são utilizados para o tratamento de calvície de padrão masculino. A inibição dessa enzima-chave reduz drasticamente a produção de DHT e, consequentemente, diminui a ação desse hormônio sobre os folículos pilosos do couro cabeludo.

Saiba Mais

Síntese, liberação e alça de feedback do FSH e LH

As gonadotrofinas LH e FSH exercem seus efeitos fisiológicos sobre as gônadas masculina e feminina e uma de suas ações é exatamente estimular a gametogênese, ou seja, o desenvolvimento e maturação do gameta masculino (espermatogênese) e feminino (foliculogênese). Você sabe quais são os eventos que acontecem durante a gametogênese masculina e feminina?

Para saber mais sobre esse assunto, leia as seguintes obras disponíveis na Biblioteca Virtual:

- FERNANDES, C. L. Sistema reprodutor masculino. In: CURI, R.; PROCÓPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. cap. 55, p. 773-775.

- MOLINA, P. E. Fisiologia endócrina. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. cap. 9, p. 225-227.

Gônadas masculina e feminina e ações dos hormônios sexuais

Os hormônios sexuais femininos desempenham um papel fundamental na saúde e no bem-estar das mulheres. Estrógeno e progesterona, produzidos pelos ovários, são essenciais para regular o ciclo menstrual, promover o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos e manter a saúde óssea. Além disso, esses hormônios influenciam o funcionamento do sistema cardiovascular, o humor e até mesmo a saúde da pele e do cabelo. Compreender a importância e as funções dos hormônios sexuais femininos é essencial para profissionais da saúde no diagnóstico e tratamento de distúrbios hormonais e na promoção da saúde reprodutiva e geral das mulheres.

Para saber mais sobre os efeitos biológicos dos hormônios sexuais femininos, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- LIMA, F. B.; SERTIÉ, R. A. L. Sistema reprodutor feminino. In: CURI, R.; PROCÓPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. cap. 56, p. 792-795.

Doenças e farmacoterapias associadas aos hormônios gonadotróficos

As doenças associadas aos hormônios gonadotróficos representam um campo vasto e complexo na endocrinologia, com importantes implicações para a saúde reprodutiva e o bem-estar geral. Estas condições podem afetar tanto homens quanto mulheres e incluem uma variedade de distúrbios, desde problemas na produção e regulação dos hormônios FSH (hormônio folículo-estimulante) e LH (hormônio luteinizante) até desequilíbrios hormonais que podem levar a disfunções no ciclo menstrual, infertilidade, hiper ou hipogonadismo e distúrbios relacionados à puberdade. Compreender essas doenças é essencial para o diagnóstico precoce e o desenvolvimento de estratégias de tratamento eficazes, visando proporcionar qualidade de vida e saúde reprodutiva aos pacientes.

Para saber mais sobre as doenças associadas aos hormônios gonadotróficos, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- BENSINGER, H.; WALLER, M. Doenças do sistema genital feminino. In: NORRIS, T. L. Porth: fisiopatologia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. cap. 45, p. 1281-1310.

Referências Bibliográficas

AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.