Política Agrícola no Brasil do Século XX

Aula 1

A Questão Agrária no Brasil

A questão agrária no Brasil

Prepare-se para um caminho de descobertas!

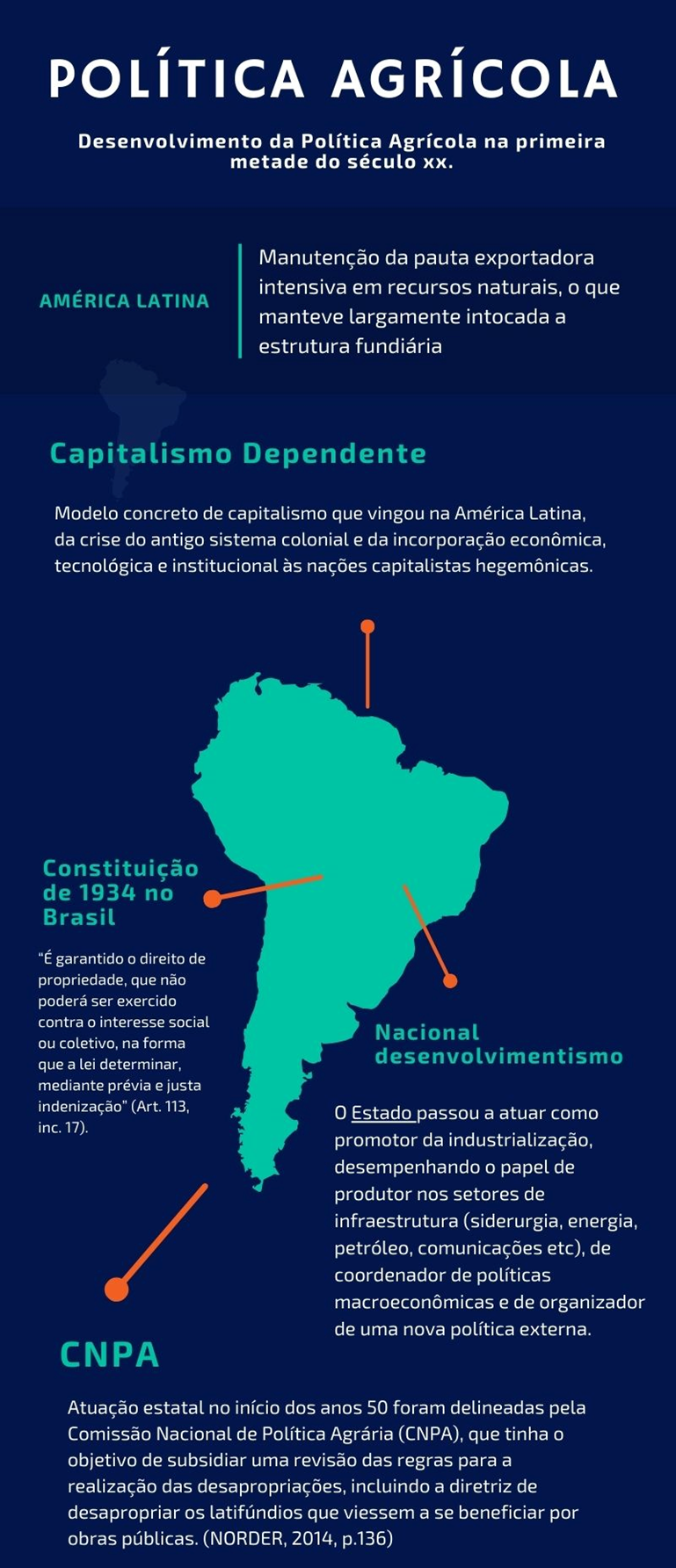

Nesta videoaula você irá identificar a maneira pela qual a Política Agrícola no Brasil foi formada no processo de urbano-industrialização no país. A partir de 1930, o Brasil rural adentra uma nova fase de relações “modernizantes” e que encerra, de certa maneira, o período escravista, monárquico e oligárquico, que predominou por tempos na agricultura. Vamos conhecer como a Política Agrícola no Brasil foi, em termos mais gerais, subordinada pelo processo capitalista para o campo, preservando ao mesmo tempo uma estrutura fundiária muito conhecida em nossa história.

Vamos lá!

Ponto de Partida

O processo de urbano-industrialização no Brasil foi marcado por um longo caminho de transformações muito específicas que tinham no campo e na agricultura sua gênese. A partir da renda da terra e das novas formas de trabalho na lavoura, o Estado no Brasil republicano foi adequado aos interesses agrários das grandes oligarquias, no predomínio da grande propriedade rural e na concentração fundiária da riqueza. Esse predomínio vai ser questionado por novas formas de acumulação capitalista que subordinam a agricultura à indústria. Isso ocorreu no Brasil, com fatores externos e internos e que repercutiram nas políticas agrícolas a partir de 1930. De que maneira o processo de urbano-industrialização no Brasil afetou a vida no campo? Como podemos perceber os avanços que a alteração no poder nos trouxe em Política Agrícola?

Ótimos estudos.

Vamos Começar!

De um país agrário ao status de urbano

Quando dissemos que o Estado brasileiro tem origens agrárias, não descartamos o processo de urbano-industrialização. Esse processo está muito ligado à gênese do capitalismo no campo brasileiro com suas especificidades e que surgiu na sua forma industrial muito tarde. Lembre-se que em Política Agrícola o condutor central do eixo de análise passa por dois elementos que já estudamos: terra e trabalho. Por isso, a mudança de um país agroexportador para um país urbano-industrial é marcante para o campo brasileiro.

Alguns pontos você precisa saber e relembrar para a compreensão da Política Agrícola no Brasil a partir de 1930: a) ocorre uma mudança estrutural na política brasileira e no Estado, para um processo de urbano-industrialização e crise da economia agrícola-exportadora; b) final do período conhecido da Primeira República e das oligarquias agrárias; c) a submissão do campo à cidade e o desenvolvimentismo.

A) Com a alteração no caráter do Estado federalista no país, o poder dos segmentos dominantes, até então ligados ao complexo cafeeiro e que destacou a região Sudeste, se defronta com a crise externa por que passa o mundo na década de 1930, assim como enfrenta segmentos muito ligados à formação modernizante no país nos interesses urbano-industriais.

No caso particular do Brasil, a Grande Depressão produziu efeitos também notáveis, tanto nas atividades econômicas como na situação política. No plano econômico, põe a descoberto (mais uma vez e de modo quase catastrófico) as limitações mais graves da “economia primária exportadora”. Na esfera política, precipita o fim do Estado Oligárquico em vigor durante as três primeiras décadas do século. (Ianni, 2004, p. 193)

B) O fim das oligarquias agrárias que predominaram no país até 1930 é resultado da mudança política do Estado brasileiro. A Política Agrícola no Brasil se voltava aos interesses de alguns grupos dominantes que se faziam atender pela política dos governadores e o coronelismo como prática. Estamos falando que a forma de poder encarnada pelo grande proprietário rural no controle das políticas agrícolas mantinham o controle regional e federal.

O poder desses grupos políticos também se manteve pela própria condição geopolítica do país. Como Minas Gerais e São Paulo tinham forte influência econômica, essas regiões também eram capazes de jogos políticos que alimentavam esse modelo de democracia, apontado como demagógico por alguns historiadores. Um exemplo da ineficácia dos estratagemas eleitorais da época era o voto restrito e aberto, prática que permitiu a ascensão do voto de cabresto, em que o sufrágio era controlado por líderes regionais, como o coronel, que geralmente mantinha acordos com as elites paulistas. (Stancki, 2016, p. 29)

C) A submissão do campo à cidade e o desenvolvimentismo aparecem como aspectos resultantes da substituição do bloco dominante agrário no Estado brasileiro após 1930. Nesse período, o Brasil teve duas Constituições: uma em 1934 de caráter mais liberal e que durou um curto período até a ditadura estadonovista em 1937.

A Política Agrícola brasileira na Constituição de 1934 marca uma mudança que tem na terra sua maior importância na perda do controle direto das oligarquias. Desde a Lei de Terras de 1850 a terra foi colocada como propriedade e no regime jurídico-político do Império. Em 1891, já no regime republicano, a Constituição preserva a concentração fundiária e o poder agrário do Estado no Brasil mesmo com a modernização externa já de séculos anteriores. Mas é com a Constituição de 1934 que a propriedade da terra é vista como direito coletivo e como propriedade no sentido da preservação do direito de posse e cidadania.

Foi apenas com a Constituição de 1934 que o direito à propriedade ficou expressamente condicionado aos interesses e direitos coletivos: ‘é garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar, mediante prévia e justa indenização’ (Art. 113, inc. 17). A Constituição de 1934 acrescentou a necessidade de autorização do Senado Federal para aquisição privada de áreas superiores a 10.000 hectares – restrição que desapareceu da Constituição de 1937, promulgada na ditadura varguista, e que ressurgiu na Constituição de 1946. (Norder, 2014, p. 136)

Desse quadro surgem as políticas desenvolvimentistas, fruto do próprio interesse na mudança política e econômica a partir da década de 1930. No campo, o desenvolvimentismo representou a mudança de direção das políticas econômicas voltadas à produção brasileira e na tomada de direção do processo de modernização agrícola que submete o mundo rural à dinâmica do “capitalismo dependente” brasileiro (Fernandes, 1975, p. 43).

A política de substituição de importações

Entendemos por “desenvolvimentismo” um conceito teórico, principalmente, mas não unicamente voltado para a política econômica dos países na América Latina a partir de 1930. No Brasil é comum encontrarmos a mudança de direção tomada pelo Estado brasileiro a partir de Vargas. Essa mudança, como vimos, postula o rompimento que dominou o campo das políticas agrícolas sempre atreladas à forma com que os interesses agrários do grande proprietário rural no Brasil foram preservados.

De forma resumida, o desenvolvimentismo pode ser compreendido a partir de algumas fases da história político-econômica, pois, atravessou três grandes fases históricas: a primeira, vinculada à ‘substituição dos bens de consumo leves; a segunda, associada à internalização da produção dos bens de consumo duráveis; e a terceira, relacionada à nacionalização da produção de bens de capital’. (Sader, 2006, p. 406)

Em Política Agrícola esse período é crucial pela mudança de foco dado pelo Estado às políticas de industrialização em detrimento do mundo agrário no Brasil, ao mesmo tempo que se atrelou o campo à cidade, a política encontrada foi a de substituição de importações como uma das etapas do desenvolvimentismo. A via encontrada aqui, implementada pelo Estado brasileiro, foi a de manutenção da monocultura exportadora como medida para o campo e, claramente, políticas promotoras da industrialização no país, no mundo urbano.

O Estado passou a atuar como promotor da industrialização, desempenhando o papel de produtor nos setores de infraestrutura (siderurgia, energia, petróleo, comunicações etc.), de coordenador de políticas macroeconômicas e de organizador de uma nova política externa. Para que o Estado assumisse um papel de indutor do desenvolvimento, garantindo a infraestrutura da industrialização, alguns setores foram estatizados, como a exploração de minas e energia e o monopólio de setores estratégicos. São exemplos desse período a nacionalização de companhias de petróleo norte-americanas realizadas por Lázaro Cárdenas e a criação da Petrobras no Brasil. (Sader, 2006, p. 406).

A política de substituição de importações corresponde produzir internamente aquilo que era importado ou “trazido de fora” para a modernização do campo brasileiro. Com a industrialização, o mercado e o mundo do trabalho crescentes, as medidas para saída da crise mundial da década de 1930 foram buscadas na modernização e na industrialização e a política implementada até 1945, quando Getúlio Vargas deixa o poder no Brasil, incorre em uma forma de Estado nacional-desenvolvimentista.

Siga em Frente...

A questão agrária no Brasil na primeira metade do século XX

A Política Agrícola no Brasil república até a primeira metade do século XX passa por inúmeras transformações oriundas do caráter concentrador da riqueza no latifúndio brasileiro e a mudança do caráter do próprio Estado para as políticas de industrialização, que atrelaram o campo à cidade no nacional-desenvolvimentismo. Com isso, as políticas para o campo depois da “era” Vargas (1930-1945) já contavam com a delimitação da propriedade como um direito inviolável e as desigualdades no campo foram olhadas, a partir desse momento da nossa história, para uma reforma agrária de base na propriedade, que tinha a melhoria das condições de vida no campo atrelada à posse ou à condição da propriedade rural e à legislação trabalhista.

A partir dos anos 1950 no Brasil, falar de uma Política Agrícola e reforma agrária era ao mesmo tempo questionar que as condições de vida da população rural estavam ligadas à melhoria do trabalho no campo e à delimitação da propriedade da terra como inquestionável. Portanto, a Política Agrícola no Brasil após a década de 1950 fazia parte das condições jurídicas e econômicas dos que detêm e trabalham na propriedade rural.

Não foram poucos os que consideravam a aplicação da legislação trabalhista e a política agrícola voltada para a modernização tecnológica da produção nas grandes propriedades como parte dos mecanismos, ao lado da distribuição de terras, para a realização de uma reforma agrária. Uma das concepções mais difundidas no Brasil sobre a reforma agrária foi formulada por Nestor Duarte, parlamentar que apresentou um dos primeiros projetos de lei sobre o tema e que produziu importantes reflexões nos anos 1940 e 1950. (Norder, 2014, p. 139)

Recapitulando: a mudança de um país agroexportador para urbano-industrial foi promovida a partir do Estado nacional desenvolvimentista em duas etapas principais: a primeira transforma o país na direção econômica modernizante pela política de substituição de importações como medida de saída da crise, a segunda trata da extensão que o Estado marcou na posse e propriedade da terra e das condições trabalhistas na lavoura e agropecuária brasileiras até 1950, principalmente porque consideraram a propriedade em seus moldes jurídicos e políticos a forma do progresso no campo e da Política Agrícola.

Vamos Exercitar?

O Brasil é um país de dimensões continentais e heterogêneo quando o assunto é a produção agrícola. Quando pensamos na modernização do campo, pensamos nos aspectos em que o capitalismo traz melhorias e gera riqueza. A direção do Estado brasileiro para o desenvolvimento urbano e industrial no país, subordina o campo à cidade e atrela o desenvolvimento rural à lógica rentista.

Em Política Agrícola, a direção aponta para a terra como propriedade delimitada em que o Estado pode atuar, inclusive desapropriando, se ferir o direito coletivo constitucional. Em resumo, na primeira metade do século XX, o limite constitucional e as imposições políticas sobre o mundo agrícola subordinam a produção numa forma de capitalismo dependente.

Saiba Mais

No Brasil, você percebeu que o Estado dita a forma como as políticas agrícolas serão empregadas, na direção administrativa dos interesses de novas frações dominantes da política e da economia. O projeto urbano e industrial foi impulsionado na “era” Vargas pela direção da política de substituição de importações no Estado nacional-desenvolvimentista. Você pode começar a sua leitura recomendada na Biblioteca Virtual e aprofundar seu conhecimento no assunto e no período com o livro:

BRUNO, D. M.; COSTAGUTA, G. D. O Brasil republicano em perspectiva: diálogos entre a história política e a história intelectual. 1. ed. Porto Alegre: ediPUCRS, 2020. E-book.

Referências Bibliográficas

BRUNO, D. M.; COSTAGUTA, G. D. O Brasil republicano em perspectiva: diálogos entre a história política e a história intelectual. 1. ed. Porto Alegre: ediPUCRS, 2020.

FERNANDES, F. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.

IANNI, O. Origens agrárias do Estado brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 2004.

MENDONÇA, S. R. As bases do desenvolvimento capitalista dependente: da industrialização restringida à internacionalização. In: LINHARES, M. História geral do Brasil. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

NORDER, L. A. C. Controvérsias sobre a reforma agrária no Brasil (1934-1964). Revista NERA – Ano 17, Nº. 24 – Janeiro/Junho de 2014.

SADER, E. et al. Latinoamericana: enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, 2006.

STANCKI, R. Sociedade brasileira contemporânea. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2016. E-book.

Aula 2

Militarismo e Política Agrícola

Militarismo e Política Agrícola

Olá, estudante!

Nesta videoaula você compreenderá que o militarismo sempre esteve presente na política brasileira e com isso nas políticas agrícolas. Compreender a história da política brasileira é também estudar sobre o cerceamento dos direitos políticos e a forma como a questão agrária no Brasil foi reformulada e tomada como elemento de Estado. Os direitos para o mundo agrícola na história republicana seguiram um passado que se faz presente.

Ótimos estudos.

Ponto de Partida

O nosso ponto de partida é assumir que na evolução do Estado e da política brasileiros sempre tivemos ditaduras e regimes ditatoriais. Em Política Agrícola, a direção do Estado é quem reorienta e coordena a ação do campo, contando com um passado recente de centralização do poder. Quando ocorre a mudança de direção da política oligárquica para um país urbano, industrial e trabalhista, as medidas do Estado governado pelo regime repressivo colocam o mundo agrário subserviente à lógica urbana do capitalismo e à política econômica de outros interesses desenvolvimentistas. Nesse caminho, algumas perguntas são necessárias: a partir de 1930, com a mudança de direção tomada a partir da “era” Vargas e o Estado novo, implementou-se uma Política Agrícola para o Brasil? Quais as maiores características que as políticas agrícolas demarcam durante o século XX em meio ao quadro de sucessivos regimes ditatoriais e autoritários?

Uma ótima jornada e ótimos estudos!

Vamos Começar!

Um país de ditaduras

O Brasil foi o país dos regimes militares e o seu segmento correspondente: a ditadura. Se tomarmos como elemento histórico a formação do Estado no Brasil República, poderíamos interpretar diferentes regimes políticos, ditaduras e militarismo em meio à concentração do poder que sempre prevaleceu como marca das políticas agrícolas no país. Esse fator condicionou a formação da Política Agrícola de caráter concentrado e desequilibrado na relação entre os rendimentos no campo.

A presença dos militares na política marca a retirada dos direitos políticos e a direção das políticas de Estado para o mundo agrário. Exemplo histórico foi a ditadura do “Estado novo” e as políticas do nacional desenvolvimentismo implementadas e orientadas pelo Estado na economia na substituição de importações e no processo de urbano-industrialização. “O centro de sustentação do Estado novo estava corporificado funcional e pessoalmente na figura de Vargas” (Schwarcz, 2018, p. 374)

Foi com a “era” Vargas que a Política Agrícola adquiriu uma centralidade nos vetores econômicos da modernização, enquanto do outro lado das políticas estatais estava o investimento e a criação das indústrias de base para inserção nacional na recuperação econômica em moldes keynesianos na saída da crise da década de 1930 no mundo. Um exemplo claro desse processo foi a política de valorização do café, que consistiu em queimar os estoques de café para garantir o preço externo do produto no mercado. Isso tudo foi feito com a centralização do poder no Estado.

A Política Agrícola, no Brasil entrecortado por regimes políticos militares e ditatoriais, passa a ser exercida de maneira centralizada e com a figura do Estado como agente de intervenção, marca do autoritarismo brasileiro na política.

A partir da Lei de Terras de 1850, até o Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários, criado em 1982, muito se legislou sobre a posse e o uso da terra. Inclusive adotaram-se diretrizes que assinalam épocas e orientações: Estatuto de Lavoura Canavieira, em 1941; Estatuto da Terra, em 1963; Fundação Nacional do Índio (FUNAI), em 1967, sem esquecer o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), de 1910; Plano de Integração Nacional (PIN), em 1970; Grupo Executivo das Terras do Araguaia e Tocantins (GETAT) e Grupo Executivo das Terras do Baixo Amazonas (GEBAM), em 1980; e muitas outras. (Ianni, 2004, p. 250)

Para a agricultura e pecuária, a ausência de um regime consolidado democrático impossibilita o questionamento das desigualdades e da miséria no campo. Como no Brasil o traço mais marcante do militarismo foi a ocupação do Estado, as políticas agrícolas também estiveram por muito tempo subordinadas ao caráter centralizador das decisões agrárias em todo século XX no país. Esse fator demarca com precisão a submissão do campo à cidade no sentido capitalista e nos aspectos muito particulares do desenvolvimento agrícola no Brasil.

Política agrícola e o golpe militar de 1964

O Regime Militar começa com a tomada do poder político em 1964 e a sequência histórica é conhecida: de 1964 até 1967 foi a fase do Governo provisório do marechal Castelo Branco; de 1967 até 1969 o governo do marechal Costa e Silva e na sequência o “golpe dentro do golpe” onde uma junta militar substitui Costa e Silva em 1969. De 1969 até 1974, governo do general Emílio Garrastazu Médici; de 1974 a 1979, Governo do general Ernesto Geisel e de 1979 até 1984, governo do general João Batista Figueiredo. Resumidamente, o período foi regido por Atos Institucionais que em maior ou menor medida regulavam o sistema político brasileiro.

Entre as medidas agrícolas que melhor expressam o caráter centralizador do Estado e das decisões tomadas a partir da ditadura para o campo no Brasil estão as medidas de “interiorização” do país no sentido da exploração do território e de uma pretensa redução das desigualdades para o desenvolvimento. Podemos mencionar a direção de algumas políticas agrícolas do período:

Desde o golpe de Estado de 1964, com a instalação da ditadura militar, o poder público tem multiplicado iniciativas de modo a provocar a migração de nordestinos, gaúchos e muitos outros trabalhadores rurais, de várias partes do país, para a Amazônia. Ao mesmo tempo que induz à expansão da agricultura, pecuária, extrativismo e mineração, induz à “redução” das contradições sociais em áreas como algumas do Nordeste, Rio Grande do Sul e outras. Sob vários aspectos, a “colonização” da Amazônia, intensificada desde 64, tem muito de uma vasta operação de Geopolítica interna. (Ianni, 2004, p. 249)

De maneira geral, os militares optaram por um projeto de desenvolvimento em larga escala que integrasse o território nacional. Para a agricultura e pecuária, o processo político seguiu direcionando o campo aos aspectos da urbano-industrialização com obras grandes como a Transamazônica, que alavancou uma política de colonização dos espaços nacionais.

A construção da Transamazônica serviu de alavanca para um ambicioso programa de colonização que incluía o deslocamento de quase 1 milhão de pessoas com o objetivo de ocupar estrategicamente a região, não deixar despovoado nenhum espaço do território nacional e tamponar a área de fronteiras. (Schwarcz, 2018, p. 454)

A via escolhida foi uma forte interpretação de que a questão agrária deveria ser submetida aos rendimentos capitalistas da indústria e da rentabilidade financeira a partir da expansão capitalista no campo. Por isso, as políticas agrícolas estavam voltadas ao processo de modernização do país, porém, um dos aspectos da modernização foi a concentração fundiária a partir da expansão capitalista no campo.

Siga em Frente...

Regime Militar e Política Agrícola

Pela via optada pelos militares na Política Agrícola, de expansão e modernização da agricultura atreladas aos aspectos do subdesenvolvimento agrícola brasileiro, a terra foi objeto de uma extensa Legislação especial, como na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre o Estatuto da Terra, com especial atenção ao caráter das leis e da criação durante o regime militar do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

A questão da terra tem sido objeto de uma legislação especial, na qual se destacam as seguintes disposições legais: Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850; Decreto-Lei nº 9760, de 5 de setembro de 1946; Lei delegada nº 11, do dia 11 de outubro de 1962, criando a Superintendência de Política Agrária (SUPRA); Lei nº 4504, de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre o Estatuto da Terra, ou seja, a política agrária governamental e a reforma agrária; Decreto-Lei nº 1110, de 9 de julho de 1970, criando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); e o Decreto-Lei nº 1164, de 1 de abril de 1971, que declarou indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais as terras devolutas situadas na faixa de cem quilômetros de largura de cada lado do eixo de rodovias na Amazônia legal. (Ianni, 2004, p. 228)

Nesse ponto da nossa análise temos que notificar os dois polos agrícolas que foram preservados durante todo o percurso do século XX e até mesmo anteriores: o ponto das transformações e do subdesenvolvimento com que foi olhado pelo Estado nas políticas ao pequeno produtor rural e o ponto da preservação do grande latifúndio na extensão agrária no país. Esses dois polos se encaixaram de forma diferente nos aspectos da “modernização” empregados pelos militares.

O vetor do Modelo de Desenvolvimento Rural defendido pelo Governo era assegurar a eficiência econômica na alocação de recursos na agricultura. Entre estes recursos, estava a terra, que deveria cumprir determinada ‘função social’. Tudo isso, necessariamente, implicava a pressuposição arbitrária de que a ‘propriedade rural’ teria que possuir uma dimensão mínima de área, para poder assegurar aquela condição/função para tornar viáveis os demais investimentos necessários à arrancada do processo de desenvolvimento. Neste rumo de argumentação, por não possuir, endogenamente, esta possibilidade, o minifúndio era, por definição, descartado. E, neste sentido, o minifúndio era definido, pelo governo, apenas parte do problema, nunca da solução. (Jones, 1997, p. 22)

Isso posto, fica evidente que a direção de uma Política Agrícola específica de solução às desigualdades no campo se afasta da real condição do produtor e da pequena produção no país, que possuía já na década de 1970 sua maioria demográfica vivendo em cidades. Portanto, a condição de vida no campo estava diluída na direção de uma política de Estado nacional concentrada basicamente no latifúndio agrícola. Esses aspectos são muito debatidos hoje, quando o assunto é reforma agrária.

Vamos Exercitar?

Em Política Agrícola temos que primeiro analisar a direção que o Estado toma no Brasil. O efeito mais marcante do século XX para o campo é a permanência de uma alta concentração do poder na lógica dos latifúndios agrícolas e a criação de órgãos, instâncias e leis agrícolas de implementação pelo Estado. Esse quadro deve ser analisado sob a ótica dos regimes políticos. A evolução do Estado no Brasil sugere a alternância entre regimes democráticos e ditaduras. O resultado geral é de subserviência do campo à lógica de mercado capitalista com eixo urbano e a via concentradora que esse sistema gerou a partir da política de substituição de importações e do Estado nacional desenvolvimentista, imprimindo um ritmo, sobretudo a partir de 1964, de ocupação do território agrário de forma concentrada, atrelando o campo à cidade como prioridade modernizante. Os aspectos dessa modernização não foram sentidos de maneira equitativa em todo o país, permanecendo o quadro das desigualdades e da pobreza no campo como um problema histórico.

Saiba Mais

A história do Regime Militar no Brasil marca também a história de mudança das políticas agrícolas. Isso porque todo o processo agrário no Brasil passa a partir dos diferentes regimes a privilegiar as políticas de substituição de importações atrelando o campo à lógica de mercado das cidades. Por isso podemos nos aprofundar sobre o golpe militar de 1964 no Brasil como um regime ditatorial que cassa seus opositores e marca a política no país com a obra disponível em sua Biblioteca Virtual:

NAPOLITANO, M. 1964: história do regime militar brasileiro. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2014. E-book.

Referências Bibliográficas

CASALECCHI, J. Ê. O Brasil de 1945 ao golpe militar. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2002. E-book.

IANNI, O. Origens agrárias do Estado brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 2004.

JONES, A. da S. O diagnóstico militar da questão agrária: o Estatuto da Terra. RESR: Revista de Economia e Sociologia Rural. Volume 35, Número 4, 1997 out-dez. Disponível em: https://revistasober.org/journal/resr/ed/5d098d810e88259145a20609. Acesso em: fev. 2024.

NAPOLITANO, M. 1964: história do regime militar brasileiro. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2014. E-book.

SAES, D. República do capital: capitalismo e processo político no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2001.

SCHWARCZ, L. M. Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

Aula 3

Reforma Agrária e Política Agrícola no Brasil

Reforma agrária e Política Agrícola no Brasil

Olá, estudante!

Temos um caminho importantíssimo para a sua trajetória profissional, que é aprofundar nossos conhecimentos sobre o Estatuto da Terra e a reforma agrária no Brasil. É a partir desse período em nossa história que encontramos melhor delineado e marcado o terreno para uma Política Agrícola no país. Por isso, nosso convite é para uma reflexão sobre a importância política na segunda metade do século XX para o mundo rural brasileiro.

Ponto de Partida

Você sabia que após o golpe militar de 1964, ainda no governo provisório de Castelo Branco, tivemos um marco legal para a reforma agrária no Brasil? Mas qual é a importância do Estatuto da Terra de 1964 para a Política Agrícola? Essas questões exigem o nosso aprofundamento teórico e histórico sobre os limites e desafios para uma reforma agrária no país. Conhecer a realidade agrária é também compreender que ainda temos um grande desafio atual na superação das desigualdades e que começa com o estudo das políticas agrícolas.

Vamos Começar!

A primeira lei da reforma agrária no Brasil (1964)

A Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, é um marco na história da Política Agrícola. Logo de entrada na “letra da lei”, encontramos os elementos nucleares, que a séculos nunca estiveram representados em lei pelo Estado: a Política Agrícola, a reforma agrária e a propriedade da terra, regulando o que até então aparecia periférico na história das políticas agrícolas, mesmo após a Abolição, a imigração e a Lei de Terras de 1850.

Art. 1° Esta Lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola. § 1° Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. § 2º Entende-se por Política Agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país. (Brasil, 1964)

Segundo Stédile (2011), de 1930 a 1945 a questão agrária se caracterizava pelo período de subordinação econômica e política da agricultura à indústria, em que as oligarquias rurais, embora não detivessem o poder, eram donas das terras, de latifúndios, e continuavam produzindo para exportação. Nesse contexto, os detentores do poder e a burguesia industrial faziam alianças com a oligarquia rural. Importante ressaltar que, no Brasil, a burguesia industrial firmou alianças com a oligarquia rural por meio da acumulação das exportações de café e cana-de-açúcar. Além disso, vale ressaltar que o modelo industrial importava suas máquinas da Europa, o que só era possível devido às divisas geradas pelas exportações. Nesse sentido, implantava-se um modelo de capitalismo dependente.

No final dos anos de 1950 e no início dos anos 1960, a questão agrária já era debatida em torno dos rumos que se tomaria a industrialização brasileira, no momento que também se argumentava se a agricultura não seria um problema ao desenvolvimento econômico no país, visto que ainda era considerada atrasada (Graziano da Silva, 1981). É também na década de 1950 que reinvindicações da reforma agrária nascem dos setores esclarecidos da classe média urbana, assim como de setores católicos conservadores e familistas, “marcados por moderado e cauteloso empenho, de alguns setores católicos de esquerda e de uma fração das esquerdas laicas” (Martins, 1999, p. 102).

Sendo assim, o surgimento da reforma agrária nasce mais por impulso ideológico, e não necessariamente para buscar a solução das injustiças sociais. No que se refere ao contexto político da época, a situação social dos camponeses era de pauperização e proletarização do agente do campo e de êxodo rural.

Após 1967, o país entrava na fase de crescimento acelerado da economia, e não se falava mais na questão agrária, isso em parte, pois segundo Graziano da Silva (1981), se achava que com o aumento da produção agrícola a questão estaria resolvida. No entanto, se dizia que o crescimento havia beneficiado apenas parte privilegiada, assim, os trabalhadores, sobretudo os rurais, foram penalizados e é nesse contexto que surge o novo debate em torno da questão agrária. Após 1974 a economia novamente entra em crise e em 1978 muitas coisas voltam a ser discutidas, como a abertura política no país e novamente a questão agrária e o contexto de crises do sistema econômico capitalista.

Em 1980, a igreja católica reconhece e pede o reconhecimento de um direito entre os pobres de amplas regiões brasileiras, embora conflitasse com o direito dominante, que era a busca por uma reforma agrária e a distribuição das terras. Por meio da Constituição de 1988, algum reconhecimento foi incorporado, reparando mesmo que parcialmente as injustiças fundiárias estabelecidas pela Lei de Terras (Martins, 1999).

Como citado anteriormente, após a década de 1950 ocorreram fortes mobilizações sociais em prol da reforma agrária. Nesse sentido se promulgou a Emenda Constitucional nº 10, em 1964, que traz sobre competência da União em legislar sobre direito agrário, sendo aprovado na sequência o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), o qual é considerado um marco jurídico na luta pela reforma agrária no Brasil (Brasil, 1964). Esse Estatuto pretendia regular “os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola”, como está em seu artigo primeiro. Sendo assim, tal instrumento criou condições institucionais para que se desapropriassem terras por interesse social para fins de fazer reforma agrária, sendo este um caminho para se eliminar os conflitos no campo (Melo, 2006).

Siga em Frente...

Programas de reforma agrária no Brasil

Além do Estatuto da Terra, surge também outro marco jurídico que visa mobilizar e adequar a questão agrária no país, a Lei nº 8.629, de 1993, conhecida como Lei da Reforma Agrária (Brasil, 1993). Esta, já depois da Constituinte de 1988, permite diminuir as desigualdades sociais no campo no país e, por meio de uma reforma fundiária, atender as comunidades agrícolas que podem retirar seu sustento da terra, além de comercializar o excedente da produção, permitindo assim uma vida mais digna (Oliveira et al., 2017).

Basicamente, da segunda metade do século XX até hoje, a questão agrária no Brasil passou pela transformação de políticas agrícolas que são resultantes da luta e da desigualdade no campo. Vemos traduzido isso nos programas de reforma agrária nas mais variadas formas. Como a nossa finalidade é didática, sugerimos um breve conhecimento e comparação de duas propostas de reforma agrária em períodos diferentes da história.

A primeira proposta trata-se da carta de reforma agrária da Igreja Católica no Brasil da década de 1950. “O documento do bispo Dom Inocêncio Engelke”, de Campanha (Minas Gerais), de 1950, foi produzido a partir de uma reunião com “fazendeiros, padres e freiras, além de professores rurais”, mas nenhum trabalhador rural, como levanta José de Souza Martins. (Martins, 2012, p. 29).

Permitiu a Divina Providência que a Diocese de Campanha visse reunidos, em sua Primeira Semana Ruralista, em torno de 60 párocos rurais, 250 fazendeiros, mais de 270 professoras rurais, além de religiosos e religiosas representando os estabelecimentos de ensino secundário, cuja absoluta maioria de alunos provêm da zona agrícola. A Ação Católica Brasileira, diante do ritmo da semana e das conclusões a que os trabalhos chegaram, timbra em esperar que aqui se inicie um grande e fecundo movimento de Ação Católica Rural a estender-se a todo o país. Se tal honra e tal responsabilidade nos reserva Deus, seja-nos lícito aproveitar o ensejo para fixar os pontos fundamentais e ter como diretivas os árduos e complexos empreendimentos com os quais nos vamos envolver. (Martins, 2012, p. 30)

É preciso mencionar que o grau de luta política estava atrelado às diferentes classes sociais no campo. Como o aspecto desse documento se ligava ao funcionamento fundiário dos anos 1950, pleno contexto nacional-desenvolvimentista para o campo, o espectro privilegia os fazendeiros em detrimento dos camponeses pobres do campo, isso ao pretexto de um combate ao “comunismo”, cuja acepção do termo sempre foi utilizada como refúgio ideológico das mazelas e desigualdades no país.

Uma segunda proposta que ilustramos é a proposta de reforma agrária do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) de 1984. Isso para que possamos entender quem são os agentes sociais promotores de um contexto de lutas sociais já nos finais do século XX.

1º Quem consideramos sem-terra: Trabalhadores rurais que trabalham a terra nas seguintes condições: parceiros, meeiros, arrendatários, agregados, chacreiros, posseiros, ocupantes, assalariados permanentes e temporários e os pequenos proprietários com menos de 5 hectares. (Stédile, 2012, p. 177)

Aqui apenas mencionamos que não é preciso maior aprofundamento nos termos de cada proposta de reforma agrária ao longo do século XX no Brasil para compreendermos que a vida no campo foi cercada por contradições históricas de classe.

Na preservação de uma estrutura fundiária com base no latifúndio, o pequeno produtor ficou à margem do processo capitalista concentrador da riqueza agrária e, em linhas gerais, na verificação e no estudo das propostas de reforma agrária no Brasil, é possível perceber a necessidade da Política Agrícola. A importância de uma Política Agrícola no país vai além de qualquer luta ideológica, e não pode ser instrumentalizada sem a finalidade clara de reduzir as desigualdades no mundo rural brasileiro.

Com o final do Regime Militar e a década de 1980, o campo se coloca na história brasileira de maneira a protagonizar lutas sociais significativas que sempre marcaram o perfil das desigualdades da sociedade brasileira. A chamada “redemocratização”, período em que se forma a abertura política com a Constituinte em 1988, abre caminho para a Política Agrícola que hoje se coloca no país.

Vamos Exercitar?

A reforma agrária sempre esteve na pauta da história das ideias políticas no Brasil, mas nunca até 1964 estivera na forma da lei brasileira. A Política Agrícola ganha um marco importante sobre a reforma agrária com a Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra e coloca segmentos fundiários importantes e dominantes no mundo rural em uma posição de defesa dos interesses e da concentração de renda e riqueza. Na segunda metade do século XX até hoje, a reforma agrária é ponto de luta social no campo, divergências políticas e controvérsias ideológicas, apontando para a necessidade de uma Política Agrícola que trabalhe e se efetive de maneira identificável às populações do campo.

Saiba Mais

Vale a pena estudar e aprofundar os conhecimentos sobre o processo político e social do período conhecido como “redemocratização” no Brasil e sobre as lutas sociais pela democracia no país. Esse período aponta para um cenário das décadas finais do século XX, quando as lutas sociais no campo e na cidade apresentam os problemas e as grandes desigualdades históricas. Para isso, sugerimos a leitura do título disponível em sua Biblioteca Virtual:

GOHN, M. da G. Participação e democracia no Brasil: da década de 1960 aos impactos pós-junho de 2013. 1. ed. São Paulo: Vozes, 2019. E-book.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm. Acesso em: fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8629.htm. Acesso em: fev. 2024.

BRUNO, R. O Estatuto da Terra: entre a conciliação e o confronto. Estudos sociedade e Agricultura. Cahiers du Brésil Contemporain. Maison des Sciences de l’Homme. Centre de Recherches sur le Brésil Contemporain. Université de Paris III, Paris, setembro, 1995.

CASALECCHI, J. Ê. O Brasil de 1945 ao golpe militar. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2002. E-book.

GOHN, M. da G. Participação e democracia no Brasil: da década de 1960 aos impactos pós-junho de 2013. 1. ed. São Paulo: Vozes, 2019. E-book.

GRAZIANO DA SILVA, J. O que é questão agrária. São Paulo: Brasiliense, 1981. Coleção: Primeiros Passos.

MARTINS, J. de S. Reforma agrária: o impossível diálogo sobre a História possível. Tempo soc., v. 11, n. 2, p. 97-128, 1999. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20701999000200007&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: fev. 2024.

MARTINS, J. de S. Primeira proposta de reforma agrária da igreja católica no Brasil: 1950. In: STEDILE, J. P. (org.). A questão agrária no Brasil: programas de reforma agrária: 1946-2003. São Paulo: Expressão Popular, 2012.

MELO, J. A. T. (org.). Reforma agrária quando? CPI mostra as causas da luta pela terra no Brasil. Brasília: Gráfica do Senado, 2006.

OLIVEIRA, J. C. L. de; XAVIER, A. R.; REIS, E. C.; AQUINO, A. L. M. de. Reforma agrária no Brasil: contextos e legislação. Revista Âmbito Jurídico, Rio Grande, XX, n. 167, 2017. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-167/reforma-agraria-no-brasil-contextos-e-legislacao/. Acesso em: fev. 2024.

STÉDILE, J. P. A questão agrária no Brasil: o debate tradicional: 1500-1960. São Paulo: Expressão Popular, 2011.

STÉDILE, J. P. A questão agrária no Brasil: programas de reforma agrária: 1946-2003. São Paulo: Expressão Popular, 2012.

Aula 4

Neoliberalismo e Política Agrícola

Neoliberalismo e Política Agrícola

Nesta videoaula você é o convidado principal. Em Política Agrícola, a Lei nº 8.171, de 17 de Janeiro de 1991, representa o marco na história mais recente do que temos de regulação agrícola brasileira. O lugar onde você será o profissional e trabalhará em meio a esse marco regulatório da Lei que dispõe sobre a Política Agrícola. Vamos estudar onde iremos trabalhar?

Bons estudos!

Ponto de Partida

Economia e política sempre caminharam ligadas ao processo histórico fundiário brasileiro, que no percurso do século XX passa por três processos significativos: a mudança política e econômica de 1930, as políticas militares do nacional-desenvolvimentismo e o quadro de “redemocratização” da abertura comercial e financeira na fase do neoliberalismo. Mas do que trata o neoliberalismo para o Brasil e a agricultura brasileira? Por quais motivos precisamos entender o neoliberalismo para compreendermos a Política Agrícola hoje? Uma atuação no campo e universo rural exige que tenhamos clara a noção dos aspectos econômicos e fundiários e vamos fazer isso em acordo com a Política Agrícola nas últimas décadas do século XX.

Vamos Começar!

O neoliberalismo na América Latina

O que é o neoliberalismo? De forma simples e resumida, o neoliberalismo é o conjunto de medidas políticas e econômicas adotadas pelos países de capitalismo central, nas décadas de 1970 e 1980, principalmente, para a saída da crise capitalista do final do século XX. A doutrina adotada pelos países seguiam o compasso das teses dos economistas que viam na literatura econômica do Caminho da servidão, de Friedrich Hayek, elementos propulsores do liberalismo clássico em outros moldes, onde o Estado deveria ser forte no combate às práticas sindicais, de classe e com relação às medidas sociais, e não incorporar no conjunto das políticas estatais bloqueios e regulações econômicas. Em resumo: um Estado mínimo para intervenção econômica, aspecto contrário ao keynesianismo da década de 1930.

O que fizeram, na prática, os governos neoliberais deste período? O modelo inglês foi, ao mesmo tempo, o pioneiro e o mais puro. Os governos Thatcher contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de juros, baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, aboliram controles sobre os fluxos financeiros, criaram níveis de desemprego massivos, aplastaram greves, impuseram uma nova legislação anti-sindical e cortaram gastos sociais. E, finalmente – esta foi uma medida surpreendentemente tardia –, se lançaram num amplo programa de privatização, começando por habitação pública e passando em seguida a indústrias básicas como o aço, a eletricidade, o petróleo, o gás e a água. Esse pacote de medidas é o mais sistemático e ambicioso de todas as experiências neoliberais em países de capitalismo avançado. (Anderson, 1995, p. 11)

Como o neoliberalismo atinge o campo brasileiro? Quando esse conjunto de medidas neoliberais atinge a América Latina? Aqui nos cabe um breve histórico. Com o final da Guerra Fria e os países capitalistas mais avançados como Estados Unidos e Inglaterra mergulhados em crise econômica em decorrência dos fluxos do petróleo, a saída encontrada foi a exploração dos mercados latino-americanos e as políticas de austeridade fiscais. Soma-se a isso um importante elemento: a mundialização do capital e a financeirização das economias a nível global. Na América Latina equivale dizer que o neoliberalismo chegou a partir dos aspectos de mercado e dos fluxos de capitais, explorando a flexibilização das leis dos países de capitalismo periféricos cuja porta de entrada foi o Estado.

No Brasil, mais especificamente no campo, o neoliberalismo pode ser olhado a partir dos anos 1990, com a abertura comercial e financeira ligada à privatização e financeirização da produção agrícola, a exemplo da política de crédito rural como Política Agrícola nacional, na transferência dos recursos públicos para as instituições privadas.

Para aumentar a participação do setor bancário privado na concessão do crédito rural, sem prejuízo para essas instituições financeiras, o governo Collor sancionou, em maio de 1992, a Lei 8.427, que dispôs sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural. Segundo essa Lei, o Tesouro passaria a promover a “equalização” das taxas de juros, ou seja, pagaria ao agente financeiro a diferença entre a taxa de juros do crédito rural concedido e a taxa de juros do mercado e evitaria, dessa forma, qualquer prejuízo ao banco que concedesse o crédito rural, pois teria seus recursos remunerados à taxa de mercado. (Coletti, 2006, p. 135)

No Brasil e nos países da América Latina a partir dos anos 1990, o neoliberalismo agudizou a crise, acumulando ganhos no processo capitalista mundializado, pois muito do que se produzia tinha seus lucros e dividendos voltados para grandes grupos capitalistas externos. Com isso, o quadro para o pequeno produtor rural ficou mais difícil, já que o poder de negociação do grande produtor tinha melhores condições estratégicas a partir da política fundiária brasileira. De maneira geral, tanto o grande produtor rural nacional e o pequeno produtor sofreram os impactos neoliberais na agricultura. Uma grande porcentagem perdeu recursos em meio às condições de crise em vetores que acirraram as lutas sociais no meio agrário.

Os movimentos sociais

Uma característica importante a destacar sobre os movimentos sociais contemporâneos é o seu caráter de luta política. Para a Política Agrícola no Brasil o assunto é vital e muito importante, porque os movimentos sociais de luta pela terra e melhores condições de vida no campo estão diretamente ligados ao questionamento das políticas implementadas pelo Estado, mesmo na sua característica mais neoliberal para a América Latina de maneira geral.

O surgimento e a consolidação dos movimentos indígenas na cena político-social vieram acompanhados pela emergência de mobilizações camponesas que alcançaram uma significativa presença tanto em nível nacional como regional. Um caso emblemático, no Brasil, foi o do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). As seguidas ocupações de propriedades rurais e de edifícios públicos em busca de uma reforma agrária progressiva e integral, suas ações contra a difusão do modelo de agricultura transgênica e o desenvolvimento dos chamados “assentamentos” fizeram do MST um movimento social de grande relevância política. Sua experiência exemplificou um processo de crescente mobilização e organização dos setores rurais em nível regional, que estimulou a difusão de movimentos sem-terra em outros países latino-americanos (por exemplo, na Bolívia e no Paraguai). Também se intensificaram as lutas camponesas no México, no Paraguai e na América Central, e sua capacidade de convocar os pequenos produtores, castigados pelas políticas de liberalização do setor agrícola, levadas adiante pelos acordos de livre-comércio. (Sader, 2006, p. 813)

Somente para termos a dimensão histórica das lutas sociais no campo brasileiro, além do MST, vários movimentos também relacionados à luta pela terra ocorreram no Brasil, tais como: a Confederação dos Tamoios e a Guerra dos Potiguaras, com os povos indígenas; o movimento do Quilombo Palmares, o qual leva o nome do mais conhecido quilombo de resistência no período colonial; Canudos, dos agricultores sertanejos no estado da Bahia; a Guerra do Contestado, que ocorreu nos estados do Paraná e Santa Catarina, sendo um dos movimentos camponeses do Sul do Brasil; além das Ligas Camponesas, organização de camponeses proprietários, parceiros, posseiros e meeiros resistentes à expulsão da terra e ao assalariamento (Fernandes, 2001).

Na atualidade, o protagonismo dos movimentos sociais no campo está ligado à luta por uma reforma agrária na direção de políticas agrícolas que favoreçam uma melhor distribuição fundiária e melhorias para a produção do pequeno produtor rural. Nesse contexto, nota-se a importância do movimento social agrário para a introdução da reforma na agenda da política brasileira, além da função de articular meios para conseguir do governo uma melhor distribuição da terra.

Siga em Frente...

Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991

Chegamos ao ponto central dos nossos estudos e vamos conhecer a lei que deu origem à Política Agrícola no Brasil. Após 1988, de acordo com a Constituição Federal, e a fim de atender suas determinações, ocorre, efetivamente, uma reforma da política agropecuária brasileira por meio da Lei nº 8.171, em 1991 (Brasil, 1991).

No Capítulo I, artigos 2º ao 4º da Lei Agrícola, são apresentados os princípios fundamentais, por meio de seus pressupostos, os objetivos e seus instrumentos. Segundo os pressupostos dessa Lei, no Art. 2º, a atividade agrícola compreende os processos físicos, químicos e biológicos, os quais precisam ser fiscalizados e devem estar sujeitos às normas do interesse público; determina ainda o que compõe o setor agrícola, como os segmentos relacionados à produção de alimentos, ao fornecimento de insumos e às atividades ligadas ao abastecimento e afins. Ainda nesse capítulo, a lei pressupõe que a agricultura deve fornecer para aqueles que a ela se dedicam condições de renda compatíveis com outras atividades econômicas.

Quanto à produção agrícola, o Art. 2° salienta que ela ocorre em propriedades de diferentes tamanhos, ocorrendo também em diferentes condições edafoclimáticas, de disponibilidade de infraestrutura e níveis tecnológicos, além de diferentes condições socioeconômicas (Brasil, 1991).

Já no artigo 3° estão os objetivos, propriamente ditos, dessa lei. Ou seja, o que a política propõe de fato; e como citado anteriormente, a Lei Agrícola vem ao encontro do que dispõe a Constituição Federal de 1988. Mais precisamente, seus objetivos destacam o Art. 174 da Constituição (Brasil, 1988), em que o Estado deve realizar o planejamento para fins de promover, regular, fiscalizar, controlar e suprir as necessidades da atividade, com o intuito de garantir o aumento da produtividade agrícola, bem como regularizar o abastecimento interno, em especial o abastecimento alimentar, visando também diminuir as desigualdades sociais.

Como outros exemplos de objetivos, a lei traz a sistematização da atuação do Estado, pois assim é possível realizar o planejamento para fazer investimentos em médio e longo prazo, a fim de diminuir os riscos do setor. Extinguir as disparidades que atingem o desenvolvimento das funções econômicas e sociais da agricultura também se configura como objetivo da política. O estímulo à ciência e tecnologia agrícola, pública e privada, também deve ser promovido conforme os objetivos da política, que também visam estimular a agroindustrialização; garantir condições necessárias para a saúde animal e a sanidade vegetal; garantir a qualidade dos produtos de origem agropecuária; proporcionar a proteção no que se refere à entrada de doenças e pragas exóticas no país e, por fim, criar condições de melhoria de renda e da condição de vida no meio rural.

Nesse contexto, são várias as medidas que constam no Artigo 4º da Lei da Política Agrícola e que são essenciais para o funcionamento dessa atividade, tais como: planejar a atividade agrícola; proteger o meio ambiente por meio da conservação e recuperação dos recursos naturais que se encontram degradados; divulgar informações sobre a atividade agrícola; mediar os aspectos que tratam da produção no campo, da comercialização dos produtos, do abastecimento e da armazenagem.

Além disso, consta nessa lei o apoio e estímulo à forma de organização dos produtores, como o associativismo e cooperativismo; à formação profissional e à educação no campo; à garantia e defesa do setor agropecuário; ao seguro agrícola; à tributação e aos incentivos fiscais; à irrigação e drenagem; à habitação e eletrificação rural; à mecanização agrícola e ao crédito rural (Brasil, 1991).

Em resumo, a Política Agrícola deve ser relacionada com essa lei na atualidade no país, como via principal da organização política do campo e objeto de estudos mais aprofundados. As condições de vida no campo em meio ao atual momento econômico também estão diretamente ligados à Política Agrícola, e essa lei é o marco agrário do Brasil após a redemocratização.

Vamos Exercitar?

A Lei nº 8.171/91, que dispõe sobre a Política Agrícola, aparece no Brasil no mesmo período em que o neoliberalismo adentra o país. As medidas neoliberais para o campo submetem os ganhos da agricultura e pecuária no país para a etapa financeira e dos rendimentos financeiros típicos dessa doutrina econômica para a América Latina. A importância de compreendermos a relação com o neoliberalismo na década de 1990, é que a Política Agrícola também mensura os ganhos e rendimentos para o campo brasileiro onde o país passa a contar com uma política especificamente para o mundo rural. Um ponto principal aqui é que essa lei diz as formas como o Estado vai operar econômica e politicamente no campo em sua complexidade, ao mesmo tempo que representa um marco histórico nunca antes desenvolvido no Brasil.

Saiba Mais

Você poderá conhecer um pouco sobre a história de luta pela terra e do surgimento do MST no Brasil (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) a partir da leitura disponível em sua Biblioteca Virtual. Esse convite vale também para fazer uma relação com a Política Agrícola e os debates sobre a reforma agrária em tempos atuais. Vale a pena!

STIVAL, D. A educação do campo e o MST: trabalho e práticas sociais com assentados da reforma agrária. 1. ed. São Paulo: Vozes, 2022. E-book.

Referências Bibliográficas

ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, E.; GENTILI, P. (orgs.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

BRASIL. Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política agrícola. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8171.htm. Acesso em:

14 mar. 2018.

BRASIL. Lei nº 8.174, de 30 de janeiro de 1991. Dispõe sobre princípios de Política Agrícola, estabelecendo atribuições ao Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), tributação compensatória de produtos agrícolas, amparo ao pequeno produtor e regras de fixação e liberação dos estoques públicos. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.174-1991?OpenDocument. Acesso em: 15 fev. 2024.

COLETTI, C. Neoliberalismo e burguesia agrária no Brasil. Lutas & Resistências, Londrina, v.1, p.131-145, set. 2006. Disponível em: https://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/revista1aedicao/lr131-145.pdf. Acesso em: 15 fev. 2024.

FERNANDES, B. M. A formação do MST no Brasil. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

PETRAS, J. Os fundamentos do neoliberalismo. In: RAMPINELLI, W. J.; OURIQUES, N. D. (orgs.). No fio da navalha – crítica das reformas neoliberais de FHC. 2. ed., São Paulo: Xamã, 1997.

SADER, E. (org.). Latinoamericana: enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, 2006.

STIVAL, D. A educação do campo e o MST: trabalho e práticas sociais com assentados da reforma agrária. 1. ed. São Paulo: Vozes, 2022. E-book.

Encerramento da Unidade

Política Agrícola no Brasil do Século XX

Videoaula de Encerramento

Olá, estudante!

A questão agrária no Brasil do século XX não é uma tarefa de simples compreensão. Entender o processo político para agricultura brasileira é ainda mais desafiador. Por isso, nesta videoaula você irá conhecer as políticas para o mundo rural brasileiro a partir da gênese do capitalismo no campo, o processo de substituição de importações e as implicações neoliberais para agropecuária brasileira no final do século XX. Um desafio e tanto, não é mesmo?

Ponto de Chegada

Política agrícola na primeira metade do século XX

Se formos criar uma linha histórica do surgimento e da evolução da Política Agrícola, esta seria estruturada segundo os eventos do boom econômico da produção agrícola que ocorreu no país ao longo dos anos, como aconteceu, por exemplo, com a cultura cafeeira.

No Brasil, as primeiras tentativas de se estabelecer uma política agrícola foram por meio da criação de mecanismos de financiamento no século XIX, com atuação do Branco do Brasil como importante fonte de apoio financeiro ao setor rural. Após este evento, o governo lança as bases do sistema Caixas Raiffersen, sob influência do sucesso dos sistemas de cooperativas de crédito na Europa (Coelho, 2001).

No entanto, no Brasil o sistema não chegou a ser importante na oferta de crédito, uma vez que o sistema financeiro nacional além de frágil, dependia de mecanismos externos de financiamento que impediam a expansão dos créditos de longo prazo.

É apenas em 1906, através do Convênio de Taubaté, firmado pelos presidentes de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que surge a primeira política agrícola nacional bem-sucedida, conforme Coelho (2001). O principal objetivo dessa política era valorizar o café. Em 1921, o Governo Federal passa a participar mais diretamente dessa política, adquirindo estoques de milhões de sacas de café que foram vendidas a lucros elevados.

Diante do sucesso dessas operações, em 1922, o Congresso aprovou um programa mais abrangente de defesa permanente, não apenas para o café, mas toda a agropecuária, além de criar o Instituto de Defesa Permanente do Café. No ano seguinte, com mudança no Governo Federal, o programa foi transferido para o estado de São Paulo, criando o Instituto Paulista de Defesa Permanente, que, em seguida, foi substituído pelo Instituto de Café de São Paulo. Porém, este último foi abandonado completamente após a quebra da bolsa de Nova York em 1929, causada também pelo excesso da produção cafeeira.

Na época, o café tinha papel estratégico na economia brasileira, o que levou em 1931 o Governo Provisório a dar os primeiros passos em direção à aplicação de política agrícola em nível nacional ao transferir a responsabilidade da política cafeeira para o Governo Federal e criou o Conselho Nacional do Café (CNC).

Entre 1930 e 1965, tentou-se ampliar a política agrícola, que de fato se inicia em 1931, com a criação do CNC, que logo foi substituído pelo Departamento Nacional do Café (DNC). O DNC marcou a federalização definitiva da política agrícola do café, no qual governo e representantes estaduais participavam. Dentre as ações praticadas pelo DNC, era exercida a cobrança de taxas unitárias sobre as exportações, a qual servia de fonte de recurso financeiro, além do mais, o DNC continuou com a destruição física dos estoques diante de supersafras, o que já era praticado pelo CNC visando administrar a quantidade de café ofertada.

Após o ano de 1944, a queima de estoque de café foi substituída por uma política baseada em reforma dos mecanismos de financiamento, busca da valorização e sustentação dos preços do café por meio da compra de excedentes e a administração dos estoques, além de negociações de acordos no âmbito internacional e controles na comercialização do produto. Em 1952, após elevação dos preços, o governo cria o Instituto Brasileiro do Café (IBC), substituindo o DNC.

Na segunda grande frente de atuação no período, o Estado volta a intervir mais fortemente em um setor historicamente estimulado no país, a economia açucareira. Em 1931, o governo inicia intervenções no setor com ações direcionadas sob o álcool, instituindo obrigatoriedade de importadores de gasolina adquirir álcool anidro na proporção de 5% do volume da gasolina. Quanto ao açúcar, a fim de conciliar interesses do setor, o governo fez ser obrigatório o depósito de 10% do açúcar saído das usinas para armazéns indicados para a formação de um estoque regulador. Em 1933, criou se o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), que até sua extinção, em 1990, atuou como executor e formulador da política açucareira do Brasil. Se no início tinha-se o objetivo de reduzir a produção interna de açúcar, após algum tempo era clara a importância de estímulo ao álcool combustível. No período foram diversos os decretos para assegurar equilíbrio das safras, fomentar a fabricação de álcool, além de fixar preços no setor, equivalendo em 1965 a sua receita de exportação à do café.

Após medidas adotadas pelo governo americano na década de 1930, o governo brasileiro se influencia e busca institucionalizar uma política agrícola de estímulo ao setor de produção de grãos. Para isso, criou-se a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial (CREAI) do Banco do Brasil, e a Comissão de Financiamento de Produção (CFP) em 1943. Esta última executava ações de classificação e comercialização, além de estocagem dos produtos. Em 1945, a CFP também estruturou a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) para fixação de preços mínimos para arroz, feijão, milho, amendoim, soja e sementes de girassol. Em 1952, o governo foi obrigado a intervir também no setor algodoeiro no Nordeste para enfrentar uma crise sem precedentes. Entre 1963-1965, no Plano Trienal de Desenvolvimento, cria-se a Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal) e Companhia Brasileira de Armazenamento (Cribrazem) e também se canaliza todos os esforços para a aprovação de uma reforma agrária no país.

Política agrícola e o nacional-desenvolvimentismo

Na segunda metade do século XX no Brasil, a Política Agrícola toma inteiramente uma direção que o Estado e o desenvolvimentismo implementam para a agricultura em seus aspectos modernizantes para o mundo rural, atrelando o campo à cidade como medida política de desenvolvimento.

O período de 1965 a 1984 teve seu início com a reformulação da Política de Garantia dos Preços Mínimos (PGPM) e da criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). Nesse período, com os militares assumindo o controle do Governo, houve uma mudança política muito significativa e reflexos poderosos na condução das políticas macroeconômicas. O governo mantém o modelo de desenvolvimento pautado na industrialização, mas empregou maior abertura para o capital estrangeiro, além de buscar pela ampliação da diversificação das exportações, até então baseadas na exportação de café. No período, incentivos como o financiamento e a eliminação de tributos foram introduzidos para estimular as exportações e, como resultado de 1966 até 1973, as exportações apresentaram acentuado crescimento, embora as importações tenham crescido mais. Com o choque do petróleo, em 1973, o país perde capacidade de importar, o que redireciona decisões em diversas frentes. A política agrícola, por exemplo, passou a estimular a produção doméstica do trigo, que era o item agrícola principal de importação.

Em 1965, a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) foi uma medida importante para o período, além de financiar capital de giro à produção agrícola, buscava acelerar a adoção de tecnologia moderna, estimular a formação de capital e obter diversificação das exportações, acima de tudo, grãos. Embora o sistema tenha beneficiado em especial produtores do centro-sul, de médio e grande porte, o crédito foi fundamental para a expansão da fronteira agrícola, o que levou à ocupação de áreas dos cerrados e, claramente, à expansão da produção de grãos. O setor também foi beneficiado por um sistema de preços uniformes de combustíveis, visto que esse era muito dependente no diesel diante de áreas de produção mecanizada.

Em 1975, cria-se o Proálcool, programa que dava continuidade às ações que ocorreram na década de 1930, após o choque do petróleo, visto que era necessário reduzir a dependência do Brasil das importações de petróleo. Essa medida teve reflexo direto e alavancou-se a produção de álcool no país, o que, por sua vez, foi estimulado por incentivos do governo na indústria automobilística para a fabricação de veículos movidos a álcool.

A política agrícola e o neoliberalismo

No início dos anos 1990, diversas reformas foram feitas na política agrícola, como a eliminação do Instituto do Açúcar e do Álcool e o Instituto Brasileiro do Café. Essas ações tinham o objetivo de diminuir a intervenção estatal na comercialização do café e açúcar, como ocorria até então. Foi estabelecida a reformulação do sistema de crédito rural e do PGPM. No caso do álcool, os subsídios continuaram até o final da década, sobretudo na logística de distribuição.

Uma importante medida tomada nesse período, para diminuir a intervenção estatal, foi a mudança para a iniciativa privada da tarefa de importar produtos agrícolas quando necessário. Por outro lado, fixou preços compatíveis com os internacionais para desestimular as importações. Houve também a redução dos estoques governamentais, sobretudo grãos, por meio da instituição de Prêmio de Liquidação de Estoque (PLE). Em 1997, o governo instituiu o Programa de Escoamento da Produção (PEP) eliminando a necessidade de aquisição de produtos, ainda que em 1998 o governo voltasse a adquirir grandes estoques de grãos.

Em 1995 ocorre a utilização de novos instrumentos de Política Agrícola. No contexto da política nacional, abandonou-se a condução de uma política comercial mercantilista, transformando-a em uma economia comandada pelo Estado para ser orientada pelo mercado por meio do programa de privatizações e, por fim, pelo programa de estabilização da economia, com o Plano Real.

Ainda em 1995, instrumentos tradicionais na política agrícola nacional foram novamente reformulados, como o crédito rural, o seguro agrícola e a Política de Garantia de Preços Mínimos, mas criaram-se novos instrumentos, como o Prêmio de Escoamento da Produção e o Contrato de Opções, a nova lei de armazenamento e a lei de classificação dos produtos vegetais e, sobretudo, uma reestruturação da estrutura de defesa agropecuária no âmbito do Ministério da Agricultura, além da ampliação do desenvolvimento tecnológico e de extensão rural e a renegociação da dívida rural, gerada, por exemplo, com as indexações dos juros no crédito rural com o plano Collor.

Em 1999, diversos programas foram instituídos, como Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), Programa de Recuperação de Pastagens Degradadas, Programa de Modernização da Pecuária Leiteira e muitos outros. É por volta desse período que, diante da declarada necessidade, o Governo começa a investir em infraestrutura, visando à implantação e dinamização dos corredores multimodais de transportes para dar suporte ao escoamento da grande produção.

Reflita

|

É Hora de Praticar!

Organização de trabalhadores rurais

Você trabalha na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e sua função é lutar pelos direitos de pessoas envolvidas no campo e na floresta, podendo ser agricultores familiares, acampados, assentados, extrativistas, entre outros. Desse modo, você foi contratado para elaborar um projeto para um assentamento agrícola, visto que tal comunidade precisa de orientações a respeito do processo de reforma agrária, para assim poder produzir seus alimentos, bem como se estabelecerem em um local com a devida infraestrutura.

Reflita

Diante do contexto apresentado, qual sua função trabalhando na Contag no que se refere ao apoio da comunidade agrícola? Quais são as principais diretrizes que devem constar nesse projeto a fim de melhorar as questões de fortalecimento econômico e social na referida comunidade assentada? Qual a relação da reforma agrária e da agricultura familiar?

Resolução do estudo de caso

Na presente situação é importante que você oriente os representantes do assentamento de forma que venham ser consolidadas as relações presentes na comunidade rural, bem como o fortalecimento do processo de reforma agrária. Desse modo, você, como representante da Contag, tem a função de trabalhar no assentamento rural orientando a respeito do fomento da agricultura familiar, visto que tal ação possui papel centralizador no estabelecimento da reforma agrária.

Sendo assim, você deverá elaborar um projeto baseado no Desenvolvimento Rural Sustentável, ou seja, um projeto que tenha como objetivo valorizar e fortalecer a agricultura familiar. Portanto, o projeto pode ter como base alguns parâmetros, tais como: ampla reforma agrária; valorização da reforma agrária; democratização das relações trabalhistas no campo; assim como fortalecimento das políticas sociais no campo.

Dê o play!

Assimile

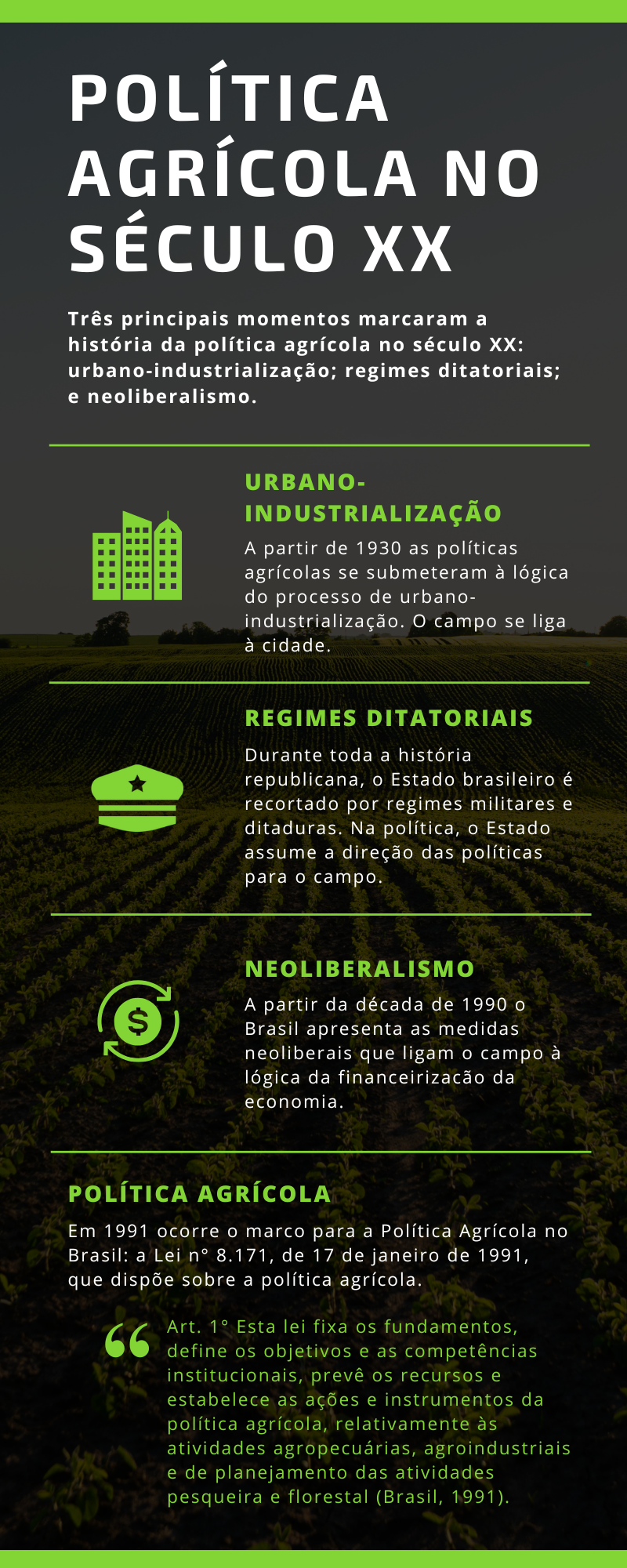

Por fim, confira o infográfico a seguir que sintetiza os conteúdos desta unidade.

Referências

BRASIL. Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a política agrícola. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8171.htm. Acesso em:

14 mar. 2018.

COELHO, C. N. 70 Anos de Política Agrícola no Brasil (1931-2001). Revista de Política Agrícola, Brasília, v. 10, n. 03, p. 3-58, 2001. Edição especial. Disponível em: https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/237. Acesso em: fev. 2024.

COLETTI, C. Neoliberalismo e burguesia agrária no Brasil. Lutas & Resistências, Londrina, v. 1, p. 131-145, set. 2006. Disponível em: https://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/revista1aedicao/lr131-145.pdf. Acesso em: fev. 2024.

FELICIANO, C. A. Movimento camponês rebelde: a reforma agrária no Brasil. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2006. E-book.

FERREIRA, G. H. C. (org.). Espaço agrário em questão. Jundiaí, SP: Paco e Littera, 2020. E-book.

MATOS, S. T. S. Conceitos primeiros de neoliberalismo. Mediações - Revista de Ciências Sociais, Londrina, v. 13, n. 1/2, p. 192–213, 2008. Disponível em: https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/3314. Acesso em: fev. 2024.

MIGUEL, L. F. Democracia na periferia capitalista: impasses do Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2022.

STIVAL, D. A educação do campo e o MST: trabalho e práticas sociais com assentados da reforma agrária. 1. ed. São Paulo: Vozes, 2022. E-book.