Introdução ao Sistema Nervoso e Aspectos Morfofuncionais do Sistema Nervoso Central

Aula 1

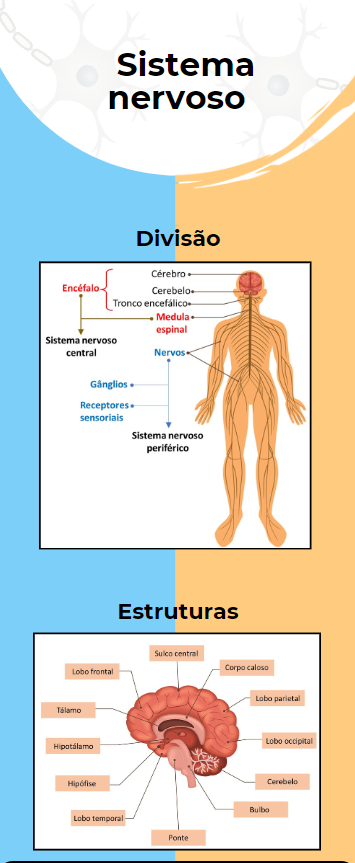

Organização Geral do Sistema Nervoso

Organização geral do sistema nervoso

Olá, estudante! Nesta videoaula, você terá a oportunidade de explorar com detalhes o sistema nervoso, desde seu desenvolvimento até suas divisões anatômicas e funcionais. Com ela, você compreenderá também os aspectos histológicos desse sistema, por meio da análise dos diferentes tipos de células, bem como das características distintas das substâncias branca e cinzenta. Além disso, você entenderá a complexidade das sinapses elétricas e químicas, os diversos neurotransmissores envolvidos nessa sinalização e os fascinantes circuitos neurais. Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Nesta aula, você, estudante, iniciará o estudo do sistema nervoso a fim de conhecer um pouco mais sobre seu desenvolvimento, sua anatomia e suas principais características funcionais. Com isso, será capaz de reconhecer as principais características histológicas e anatômicas desse sistema, bem como diferenciar os tipos de sinapses e entender como influenciam uma variedade de processos fisiológicos no nosso organismo, tornando possível a compreensão e a aplicação desses conhecimentos na sua prática profissional. Então, não perca tempo! Venha explorar os segredos do sistema nervoso e descobrir como aplicar esses conhecimentos no seu cotidiano profissional!

Para contextualizar seu aprendizado, a partir de agora, você acompanhará o caso de Pedro, um aluno de graduação na área da saúde que, em conversa com seu amigo de infância Joaquim, depara-se com uma situação bastante delicada. Joaquim, que está visivelmente abalado, explica que há um mês sua mãe foi diagnosticada com esclerose múltipla e que não entende completamente as consequências dessa condição de saúde, pois a explicação do médico foi confusa e ele está cheio de dúvidas e preocupações. Pedro, ao perceber a angústia de seu amigo e intrigado com a complexidade da doença, decide se aprofundar no assunto. Assim, busca entender melhor o que é a esclerose múltipla, suas causas, seus sintomas, os tratamentos disponíveis, como a doença afeta o sistema nervoso e, consequentemente, como pode afetar a vida da mãe de seu amigo. Com sua determinação em compreender e ajudar seu amigo, Pedro busca conhecimento para oferecer apoio e esclarecimento nesse momento difícil.

Diante da situação apresentada, como você, caro estudante, ajudaria a solucionar as dúvidas de Pedro?

Vamos Começar!

O sistema nervoso (SN) desempenha várias funções essenciais ao corpo humano, coordenando e regulando uma série de processos para garantir a sobrevivência e o funcionamento adequado do organismo como um todo. Essas funções incluem:

- Detecção de estímulos internos e externos, como calor, dor, luz e pressão, por meio de receptores sensoriais localizados em todo o corpo.

- Processamento, feito pelo cérebro e pela medula espinhal, de informações sensoriais recebidas, que são interpretadas e integradas para formar uma resposta apropriada (função integradora).

- Controle motor por meio do controle da contração muscular e da coordenação dos movimentos do corpo, tanto voluntários quanto involuntários, que também inclui a coordenação fina dos músculos para movimentos delicados e a regulação dos reflexos automáticos.

- Regulação do ambiente interno, da qual o sistema nervoso autônomo participa regulando funções corporais internas, como a frequência cardíaca, a pressão arterial, a respiração, a digestão e a temperatura corporal, mantendo um ambiente interno estável (homeostase corporal).

- Percepção do ambiente e consciência do mundo ao redor, bem como de si mesmo.

- Aprendizado e memória, que permitem aos indivíduos adquirirem novas habilidades e reterem informações.

- Comunicação, que facilita a comunicação entre diferentes partes do corpo, transmitindo sinais elétricos e químicos por meio dos neurônios.

- Regulação do humor e das emoções, influenciando os estados emocionais e comportamentais dos indivíduos.

O SN pode ser dividido em: sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP). O primeiro é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo está localizado no crânio e contém aproximadamente 85 bilhões de neurônios, enquanto a medula espinal está conectada ao encéfalo pelo forame magno do osso occipital e circundada pelas vértebras da coluna vertebral. O encéfalo é o centro de controle do corpo humano, sendo responsável pela interpretação de informações sensoriais, pela coordenação de atividades motoras voluntárias e pela regulação de funções cognitivas, como pensamento, memória e emoção. A medula espinal atua como um centro de comunicação entre o encéfalo e o resto do corpo, sendo responsável pela coordenação de reflexos rápidos e automáticos.

Já o SNP é formado por nervos e receptores sensitivos, ou seja, pela parte do SN que está fora do SNC. O nervo é um feixe composto de fibras nervosas (axônios), além de tecido conjuntivo e vasos sanguíneos associados. Eles transmitem sinais entre o SNC e o resto do organismo e podem ser classificados em nervos cranianos (que se originam no encéfalo) e nervos espinais (que se originam na medula espinal).

O SNP está organizado em divisões sensitivas e motoras. A divisão sensitiva ou aferente transmite o estímulo para o SNC por meio de receptores sensitivos no corpo, fornecendo-lhe informações sensitivas sobre os sentidos somáticos (sensações táteis, térmicas, dolorosas e proprioceptivas) e sentidos especiais (olfato, paladar, visão, audição e equilíbrio). A divisão motora, ou eferente, desse sistema transmite a resposta do SNC para os efetores (músculos e glândulas). Essa divisão é subdividida em sistema nervoso somático (SNS) e sistema nervoso autônomo (SNA). O somático transmite a resposta do SNC apenas para os músculos esqueléticos, enquanto o autônomo transmite a resposta do SNC para os músculos liso e cardíaco e para as glândulas. O SNA apresenta duas divisões: simpática e parassimpática.

O desenvolvimento do sistema nervoso se inicia na terceira semana do desenvolvimento embrionário, a partir da placa neural, uma região espessada da ectoderme, localizada na região posterior do embrião trilaminar. É importante lembrar que, nesse período, as três camadas germinativas primárias (ectoderme, mesoderme e endoderme) já estão estabelecidas e formam o disco embrionário trilaminar. Assim, o SN se desenvolve a partir da placa neural que logo começa a sofrer invaginação no mesoderma, formando o sulco neural na região mediana da placa. Simultaneamente, as bordas laterais da placa neural se elevam formando as pregas neurais. Conforme ocorre o desenvolvimento do sistema, as pregas neurais se aproximam cada vez mais uma da outra e se fusionam, formando o tubo neural. Esse fechamento ocorre inicialmente na região medial do embrião, de forma que, por tempo limitado, as extremidades cranial e caudal desse tubo permanecem abertas, formando os neuróporos cranial (anterior) e caudal (posterior). Os neuróporos separam a luz do tubo neural da cavidade amniótica sobrejacente. O neuróporo cranial se fecha por volta do 25º dia do desenvolvimento embrionário, enquanto o fechamento do neuróporo caudal se dá cerca de três dias mais tarde. Concomitantemente ao fechamento do tubo neural, células ectodérmicas, situadas ao longo da margem interna de cada prega neural, formam uma massa achatada denominada crista neural. Conforme o tubo neural se destaca da ectoderme superficial, essa massa achatada, localizada entre o tubo neural e a ectoderme sobrejacente, começa a se separar em duas partes, uma à direita e outra à esquerda, que se deslocam para as regiões dorsolaterais do tubo neural, originando posteriormente os gânglios sensoriais dos nervos espinais e craniano, bem como os gânglios simpáticos e parassimpáticos e as células cromafins nas glândulas adrenais.

No final da quarta semana de desenvolvimento embrionário, a extremidade cefálica do tubo neural passa a apresentar três dilatações denominadas vesículas encefálicas primárias: o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, que formam o encéfalo primitivo. Sua extremidade posterior sofre apenas uma pequena diferenciação, originando posteriormente a medula espinal. Simultaneamente, ocorre a formação de duas flexuras: a cervical, na junção entre o rombencéfalo e a medula espinal, e a cefálica na região do mesencéfalo. Após a quinta semana do desenvolvimento embrionário, essas vesículas encefálicas primárias se diferenciam em cinco vesículas secundárias: 1) o prosencéfalo forma o telencéfalo e o diencéfalo; 2) o mesencéfalo permanece; e 3) o rombencéfalo forma o metencéfalo e o mielencéfalo.

Assim, cada uma das vesículas encefálicas secundárias contribuirá para a formação de uma parte diferente do encéfalo. O telencéfalo formará os hemisférios cerebrais; do diencéfalo serão originados tálamo e hipotálamo, glândula hipófise e vesícula óptica; o mesencéfalo dará origem aos colículos anterior (visual) e posterior (auditivo) e ao aqueduto cerebral; o metencéfalo formará a ponte e o cerebelo, enquanto o mielencéfalo dará origem ao bulbo. Desse modo, durante o desenvolvimento embrionário do SN, o tubo neural se diferenciará em SNC, constituído pelo encéfalo e pela medula espinal, enquanto as cristas neurais darão origem às células que formam a maioria do SNP e do SNA.

No sistema nervoso, podemos encontrar dois tipos de células: os neurônios e as neuroglias ou células da glia. Os neurônios são responsáveis por receber e processar informações e por transmitir informações a outras células. São células tão especializadas que apresentam capacidade de gerar impulso nervoso, embora não tenham capacidade de se multiplicar.

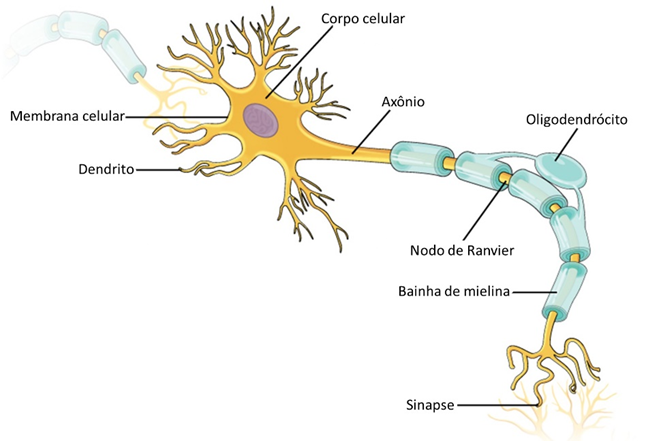

Eles são constituídos de corpo celular (soma), dendritos e axônio. No corpo celular, encontramos o núcleo da célula, bem como organelas celulares. Os dendritos são as partes receptoras ou de entrada de um neurônio e apresentam vários sítios receptores para a ligação de mensageiros químicos de outros neurônios, denominados espinhas dendríticas. Os dendritos geralmente são curtos, afilados e altamente ramificados. O axônio é um prolongamento único, de diâmetro constante em quase todo seu percurso e frequentemente ramificado em sua porção terminal. É uma estrutura especializada na condução de impulsos nervosos para outro neurônio, fibra muscular ou célula glandular.

O comprimento dos axônios é muito variado, mas quase sempre são mais longos do que os dendritos. O axônio geralmente se une ao corpo celular em uma elevação em forma de cone chamada cone de implantação. A parte do axônio mais próxima ao cone de implantação é chamada de segmento inicial. Na maioria dos neurônios, os impulsos nervosos surgem na junção do cone de implantação com o segmento inicial, uma área denominada zona de gatilho, a partir da qual se propagam ao longo do axônio até um próximo neurônio, uma fibra muscular ou uma glândula.

O citoplasma do axônio é chamado de axoplasma, circundado por uma membrana plasmática conhecida como axolema. Ao longo do comprimento de um axônio, ramificações laterais chamadas axônio colaterais podem se projetar, normalmente em um ângulo reto com o axônio. O axônio e seus colaterais acabam se dividindo em muitos processos finos, denominados terminais axônicos, nos quais estão presentes pequenas dilatações, os botões sinápticos ou botões terminais, por meio dos quais os axônios estabelecem as sinapses com outras células. Os botões sinápticos contêm, no seu interior, vesículas sinápticas, que armazenam substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, que, quando liberados de uma vesícula sináptica, podem excitar ou inibir a célula-alvo.

Quanto à sua estrutura, os neurônios podem ser classificados em:

- Pseudounipolares ou unipolares, que apresentam dendritos e um axônio em fusão para formar um único processo que emerge do corpo celular. Os corpos celulares da maioria dos neurônios pseudounipolares estão localizados nos gânglios dos nervos espinais e cranianos.

- Bipolares, que apresentam um dendrito principal e um axônio que emergem de lados opostos do corpo celular. São encontrados na retina, na orelha interna e na área olfatória do cérebro.

- Multipolares, que possuem vários dendritos e somente um axônio. A maioria dos neurônios do SNC é desse tipo.

Quanto à função, os neurônios podem ser classificados de acordo com a direção em que o impulso nervoso é transmitido em relação ao SN. Nesse caso, os neurônios podem ser:

- Sensitivos ou aferentes: apresentam receptores sensitivos em suas extremidades distais (dendritos) ou estão localizados logo após os receptores sensitivos. Assim, esses neurônios transmitem sinais sensoriais dos receptores sensoriais (como os encontrados na pele, nos olhos, nos ouvidos, na língua e nos órgãos internos) para o sistema nervoso central. Eles convertem estímulos externos ou internos em sinais elétricos (transdução do sinal), que são, então, transmitidos ao longo de seus axônios em direção ao SNC pelos nervos cranianos e espinais para processamento. A maioria dos neurônios sensitivos tem estrutura unipolar.

- Motores ou eferentes: transmitem os impulsos nervosos do SNC em direção aos efetores (músculos e glândulas), por meio dos nervos cranianos ou espinais. Os neurônios motores são multipolares em estrutura.

- Interneurônios ou neurônios de associação: localizados principalmente no SNC entre os neurônios sensitivos e os motores, atuam integrando as informações sensitivas recebidas dos neurônios sensitivos e, em seguida, induzem uma resposta motora ativando os neurônios motores apropriados. A maioria dos interneurônios tem estrutura multipolar.

Outro tipo celular encontrado no SN é a neuróglia. Essa célula é responsável pelo suporte, pela proteção e pela nutrição dos neurônios. As neuróglias representam a maioria das células do SN e, diferentemente dos neurônios, não são capazes de gerar ou propagar impulsos nervosos. Por outro lado, conseguem se multiplicar e se dividir no SN maduro. Desse modo, em casos de lesão ou doença, as neuróglias se multiplicam para preencher os espaços anteriormente ocupados por neurônios. Existem seis tipos de neuróglias, sendo quatro deles (astrócitos, oligodendrócitos, micróglias e células ependimárias) encontrados no SNC e dois deles (células de Schwann e células satélites) encontradas no SNP.

Siga em Frente...

Os astrócitos são as células gliais mais abundantes no SNC e apresentam muitos prolongamentos finos e ramificados que se estendem em várias direções, lembrando a forma de uma estrela. Essas células desempenham várias funções, incluindo suporte estrutural para os neurônios, regulação da composição química do ambiente extracelular e participação na barreira hematoencefálica (que regula o fluxo de substâncias do sangue para o cérebro).

As micróglias são células pequenas e com finos processos que emitem projeções semelhantes a espinhos. Essas células funcionam como fagócitos, removendo restos celulares formados durante o desenvolvimento normal do SN, fagocitando microrganismos invasores, células mortas ou danificadas.

Os oligodendrócitos são bastante semelhantes aos astrócitos, porém menores e com menos processos. São responsáveis pela formação e pela manutenção da bainha de mielina (uma camada isolante que ajuda na transmissão rápida e eficiente dos impulsos nervosos) ao redor dos axônios dos neurônios do SNC.

As células ependimárias são células desde cúbicas a colunares dispostas em uma única camada, com presença de microvilosidades e cílios. Elas revestem os ventrículos do encéfalo e o canal central da medula espinal (espaços preenchidos com líquido cerebrospinal), sendo responsáveis por produzir o líquido cerebrospinal ou líquor.

As células de Schwann são células gliais encontradas no SNP e, assim como os oligodendrócitos, também formam a bainha de mielina ao redor dos axônios, facilitando a transmissão rápida dos impulsos nervosos. Essas células também desempenham um papel importante na regeneração dos axônios no SNP.

As células satélites são planas e circundam os corpos celulares dos neurônios dos gânglios do SNP. Atuam fornecendo suporte estrutural e regulando as trocas de substâncias entre os corpos celulares dos neurônios e o líquido intersticial.

Os neurônios podem ser classificados de acordo com a presença ou não da bainha de mielina em torno de seus axônios em: amielínicos (não apresentam bainha de mielina circundando o axônio) e mielínicos ou mielinizados (com presença de bainha de mielina circundando o axônio). A mielina é constituída principalmente por lipídios e atua como um isolante elétrico, aumentando a velocidade de condução dos impulsos nervosos ao longo do axônio. A bainha de mielina, como mencionado anteriormente, é formada no SNC pelos oligodendrócitos e, no SNP, pelas células de Schwann. Essas células se enrolam em torno dos axônios formando uma membrana de múltiplas camadas e rica em lipídios ao seu redor. À medida que as células continuam a se enrolar ao redor do axônio, seu núcleo e o citoplasma acabam ficando na camada mais externa e a bainha de mielina na sua porção interna. A bainha de mielina não é contínua ao longo do axônio: é interrompida por pequenos espaços chamados de nódulos de Ranvier, que permitem a condução saltatória do impulso nervoso. O processo de mielinização continua após o nascimento e durante a infância e a adolescência. Em muitas regiões do cérebro, a mielinização continua até a idade adulta, acompanhando o desenvolvimento cognitivo e motor.

Macroscopicamente, o encéfalo e a medula espinal apresentam duas regiões distintas no cérebro, uma região mais externa, denominada substância cinzenta, e outra mais interna, chamada de substância branca, composta principalmente de axônios mielinizados. Como a mielina tem uma cor esbranquiçada, as regiões do SNC nas quais a mielina existe em grande quantidade foram denominadas substância branca. Já a substância cinzenta contém corpos celulares de neurônios, dendritos, axônios amielínicos, terminais axônicos e neuroglia. Como há pouca ou nenhuma mielina nessas áreas, acabam tendo uma coloração mais escura, daí o nome substância cinzenta.

O neurônio, assim como outras células do corpo, também se comunica com outros neurônios ou com células efetoras (célula muscular ou glandular). A região onde ocorre essa comunicação é denominada sinapse, crucial para a homeostasia corporal, pois permite que as informações sejam filtradas e integradas. Nessa comunicação, a célula nervosa que carrega um impulso nervoso em direção a uma sinapse, ou seja, que é responsável por enviar o sinal, é chamada de neurônio pré-sináptico; a que recebe o sinal é chamada de célula pós-sináptica. Ela pode ser uma célula nervosa (neurônio pós-sináptico) que carrega um impulso nervoso de uma sinapse, ou uma célula efetora, que responde ao impulso na sinapse. A maioria das sinapses entre neurônios é axodendrítica (do axônio ao dendrito), as outras são axossomáticas (do axônio ao corpo celular) ou axoaxônicas (entre dois axônios).

As sinapses também podem ser classificadas como elétricas ou químicas. Nas sinapses elétricas, os neurônios se comunicam através de junções comunicantes, canais proteicos que formam uma passagem direta entre os citoplasmas das células pré e pós-sinápticas. Isso permite a passagem direta de íons e outras moléculas entre os neurônios, tornando a transmissão do impulso nervoso rápida. Além disso, as sinapses elétricas podem sincronizar (coordenar) a atividade de um grupo de neurônios ou fibras musculares, resultando em contração coordenada dessas células.

Nas sinapses químicas, os neurônios não estão diretamente conectados, pois existe um pequeno espaço que os separa, chamado de fenda sináptica. Quando um potencial de ação chega ao botão sináptico na terminação axonal da célula pré-sináptica, desencadeia a abertura de canais de Ca+2 dependentes de voltagem que estão presentes na membrana dos botões sinápticos, permitindo a entrada de íons cálcio para dentro do botão. O aumento na concentração de Ca+2 dentro do botão sináptico serve para desencadear a migração das vesículas sinápticas e promover a fusão dessas vesículas com a membrana plasmática.

Desse modo, as moléculas de neurotransmissores dentro das vesículas são liberadas na fenda sináptica por exocitose. As moléculas de neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e se ligam aos receptores específicos para esses neurotransmissores presentes na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico. A ligação de moléculas de neurotransmissores a seus receptores específicos, ativa a abertura de canais e permite que íons específicos fluam através da membrana. Conforme os íons fluem através dos canais abertos, a voltagem através da membrana se altera, gerando um potencial pós-sináptico, que pode ser uma despolarização (excitação) ou uma hiperpolarização (inibição). Quando um potencial despolarizante pós-sináptico atinge o limiar, gera um impulso nervoso no axônio do neurônio pós-sináptico. Assim, um neurotransmissor pode gerar tanto um potencial excitatório quanto inibitório. O neurotransmissor que causa despolarização da membrana pós-sináptica é excitatório. O potencial pós-sináptico despolarizante é denominado potencial pós-sináptico excitatório (PPSE). Embora normalmente um único PPSE não seja capaz de iniciar um potencial de ação, a célula pós-sináptica torna-se mais excitável, parcialmente despolarizada, sendo mais provável que atinja o limiar quando ocorrer o próximo PPSE. Um neurotransmissor que causa hiperpolarização da membrana pós-sináptica é inibitório. Durante a hiperpolarização, a geração de um potencial de ação é mais difícil do que o normal e ainda mais distante do limiar do que quando a célula está em seu estado de repouso. Um potencial pós-sináptico de hiperpolarização é denominado potencial pós-sináptico inibitório (PPSI).

Agora, que você conheceu as divisões e características histológicas do sistema nervoso, como são classificados os neurônios e como podem se comunicar, você é capaz de compreender a importância do conhecimento desses temas para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

Agora que você conheceu e aprendeu as divisões e características histológicas do sistema nervoso, como são classificados os neurônios e como podem se comunicar, retornemos à nossa situação-problema.

A partir de agora, então, vamos considerar o caso de Pedro, um estudante de graduação da área da saúde que, em conversa com seu amigo de infância, Joaquim, descobre que a mãe dele havia sido diagnosticada com esclerose múltipla há um mês. Joaquim também comenta que não entende completamente as consequências dessa condição de saúde, pois a explicação do médico tinha sido confusa e agora ele está cheio de dúvidas e preocupações. Pedro, ao perceber a angústia de seu amigo e intrigado com a complexidade da doença, decide se aprofundar no assunto, buscando entender melhor o que é a esclerose múltipla, suas causas, seus sintomas, os tratamentos disponíveis, como a doença afeta o sistema nervoso e, consequentemente, como pode afetar a vida da mãe de seu amigo. Com sua determinação, Pedro busca conhecimento para oferecer apoio e esclarecimento nesse momento difícil.

Agora você já é capaz de ajudar a solucionar as dúvidas de Pedro. Vamos lá?

Primeiramente, é importante lembrar que a esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune, na qual o próprio sistema imunológico do indivíduo causa um processo inflamatório que culmina na destruição progressiva das bainhas de mielina nos neurônios do SNC. Essa doença é mais prevalente em mulheres e, geralmente, começa entre 20 e 40 anos de idade, embora possa iniciar a qualquer momento entre os 15 e os 60 anos. Sua causa não ainda não é clara, mas alguns fatores como suscetibilidade genética e exposição a fatores ambientais (vírus do herpes, por exemplo) podem contribuir para desencadear a patologia.

O termo “esclerose múltipla” refere-se às várias áreas de cicatrização ou placas endurecidas (esclerose) que se formam como resultado da destruição da bainha de mielina (desmielinização) na substância branca do encéfalo e da medula espinal. Essa destruição da bainha de mielina causa um atraso ou um curto-circuito na propagação dos impulsos nervosos. Como as lesões da EM podem ocorrer em qualquer lugar do SNC, os sintomas contam com uma variedade de manifestações clínicas, como sensação de peso ou fraqueza nos músculos, sensações anormais ou visão dupla, dormência, formigamento, sensação de queimação ou pressão na face ou nas extremidades envolvidas. Outros sintomas comuns são anormalidade de marcha, disfunção vesical e sexual, vertigem, nistagmo e distúrbios de fala. Geralmente, os sintomas duram vários dias ou semanas, sendo seguidos de resolução completa ou parcial. A EM é caracterizada por períodos de funcionamento normal ou relativamente normal, seguidos de períodos de surtos no qual surgem novos sintomas. Assim, essa patologia vai piorando gradativamente ao longo do tempo.

O tratamento da EM visa reduzir a atividade inflamatória e os surtos, contribuindo para minimizar a perda da capacidade do indivíduo ao longo dos anos. Dessa forma, o tratamento envolve: uso de imunomoduladores para diminuir atividade inflamatória e agressão à mielina, reduzindo, assim, os surtos em intensidade e frequência; imunossupressores, que reduzem a atividade ou eficiência do sistema imunológico; e altas doses de corticoides durante os surtos.

Saiba Mais

Desenvolvimento, divisões anatômicas e funcionais do sistema nervoso

O desenvolvimento do sistema nervoso é um processo complexo e vital, que começa durante a embriogênese e continua ao longo da vida. Esse processo envolve a formação e organização de células nervosas, conexões sinápticas e estruturas cerebrais que moldam nossa capacidade de percepção, movimento, pensamento e emoção. Compreender esse desenvolvimento é fundamental para elucidar as bases de doenças neurológicas e psiquiátricas, além de orientar intervenções terapêuticas que promovam a saúde do sistema nervoso ao longo da vida.

Para explorar mais o desenvolvimento do sistema nervoso, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual: MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia básica. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022. cap. 16, p. 242-257.

Histologia do sistema nervoso: tipos de células, substâncias branca e cinzenta

Compreender a histologia do sistema nervoso é essencial para qualquer profissional da área da saúde, pois permite, por meio do estudo detalhado das células e das estruturas nervosas, compreender não somente o funcionamento do sistema nervoso, mas também suas alterações patológicas e as bases para o desenvolvimento de tratamentos eficazes.

Para saber mais sobre esse tema, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

ABRAHAMSOHM, P. Tecido nervoso. In: JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. cap. 9, p. 163-179.

Sinapse elétrica, sinapse química, neurotransmissores e circuitos neurais

A sinapse, que permite a comunicação entre os neurônios, pode ser química ou elétrica. Essa transmissão de sinais é essencial para o funcionamento adequado do corpo humano, uma vez que coordena desde simples movimentos até processos cognitivos complexos. A eficácia das sinapses impacta diretamente nossa capacidade de aprender, memorizar, sentir e reagir ao ambiente ao nosso redor. Portanto, compreender a importância da sinapse é fundamental para entender não apenas o funcionamento do sistema nervoso, mas também aspectos essenciais da nossa própria existência.

Referências Bibliográficas

ABRAHAMSOHM, P. Tecido nervoso. In: JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. cap. 9, p. 163-179.

ESTRUTURA da sinapse. Khan Academy, [s. l., s. d.]. Disponível em: https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/human-anatomy-and-physiology/nervous-system-introduction/v/synapse-structure. Acesso em: 21 abr. 2024.

JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

LYONS, V. T.; NETTER, F. H. Netter: anatomia sistêmica essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. Embriologia básica. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022. cap. 16, p. 242-257.

NORRIS, T. L. Porth: fisiopatologia. 10. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

SINAPSE nervosa (química). Khan Academy, [s. l., s. d.]. Disponível em: https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/human-anatomy-and-physiology/nervous-system-introduction/v/neuronal-synapses-chemical. Acesso em: 21 abr. 2024.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Aula 2

Sistema Nervoso Central

Sistema nervoso central

Olá, estudante! Nesta videoaula, você explorará a divisão anatômica do sistema nervoso central ao mergulhar nas intricadas estruturas do encéfalo, incluindo as meninges, o líquido cerebrospinal e a crucial barreira hematoencefálica. Além disso, você conhecerá o diencéfalo, compreendendo suas regiões específicas, como o hipotálamo e o tálamo, e suas funções essenciais para a regulação de diversas atividades corporais. Não perca a oportunidade de ampliar seu conhecimento e aprimorar suas habilidades! Vamos lá!

Ponto de Partida

Nesta aula, você conhecerá o sistema nervoso central. Para tanto, estudará um pouco mais suas principais características anatômicas e funcionais. A partir disso, será capaz de reconhecer a divisão anatômica desse sistema, bem como diferenciar e compreender as funções de alguns de seus componentes, como as meninges, a barreira hematoencefálica e o líquido cerebrospinal. Por fim, você conhecerá as estruturas que fazem parte do diencéfalo, bem como suas funções principais, tornando possível a compreensão e a aplicação desses conhecimentos na sua prática profissional. Então, não perca tempo! Prepare-se para uma jornada de aprendizado enriquecedora que lhe proporcionará uma prática profissional mais eficaz e gratificante! Vamos lá!

A partir de agora, você acompanhará o caso de Sara, uma estudante da área da saúde, que, durante um passeio ao shopping, tem um encontro inesperado com Ana, sua antiga vizinha. Ana comenta com Sara que anda bastante preocupada com seu neto recém-nascido, cuja saúde vem enfrentando desafios desde os primeiros meses de vida. O bebê, logo aos dois meses, começou a apresentar sintomas como irritabilidade, vômitos frequentes e aumento do tamanho da cabeça. A família, muito preocupada, buscou auxílio médico e recebeu o diagnóstico de hidrocefalia. Ana comenta também que o bebê precisará passar por uma cirurgia para colocação de um “tubo” na cabeça, pois, segundo o médico, essa condição pode trazer graves consequências para o cérebro do bebê. Ana, então, muito confusa e abalada, buscou respostas para entender melhor a condição do neto. Ela sabe que Sara está se graduando na área da saúde e faz os seguintes questionamentos: "Sara, o que é a hidrocefalia? Como isso afeta o cérebro do meu neto? O que poderia ter causado essa condição? Por que precisam colocar o tubo na cabeça dele?”.

Você, no lugar de Sara, como responderia a todos esses questionamentos?

Vamos Começar!

O sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e pela medula espinal, atua desempenhando um papel fundamental no controle e na coordenação de todas as funções corporais. O encéfalo, em um indivíduo adulto, pesa cerca de 1,5 kg e é formado pelo telencéfalo (cérebro), pelo diencéfalo, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. O telencéfalo, ou cérebro, inclui os hemisférios cerebrais e os núcleos da base. O diencéfalo é constituído pelo epitálamo, pelo tálamo e pelo hipotálamo. E o tronco encefálico é composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo.

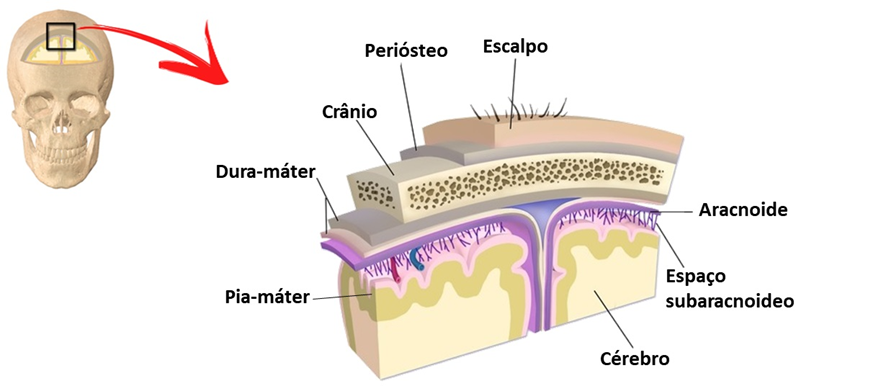

O encéfalo é protegido pelos ossos do crânio, enquanto a medula espinal se mantém, ao longo do canal da coluna vertebral, sendo protegida pelas vértebras. Entre os ossos e os tecidos do sistema nervoso central (SNC), encontramos três membranas denominadas meninges: a dura-máter, a aracnoide e a pia-máter. Elas auxiliam na estabilização do tecido neural e na proteção contra impactos, atuando como amortecedores. A dura-máter é a mais externa, mais espessa e mais resistente das meninges. Está associada a veias que drenam o sangue do encéfalo através de vasos ou cavidades, chamadas de seios. A aracnoide é uma membrana delicada, que se situa entre a dura-máter e a pia-máter. Como ela não se fixa firmemente à dura-máter, um espaço potencial pode se formar em casos de traumatismos, por exemplo. Esse espaço é denominado espaço subdural. Em casos de traumatismos craniocerebrais, a ruptura de vasos sanguíneos da dura-máter pode levar à hemorragia subdural, com formação de um coágulo sanguíneo denominado hematoma subdural, que afasta a aracnoide da dura-máter, formando esse espaço subdural e preenchendo-o. Como resultado, pode haver compressão do tecido neural subjacente, levando a sintomas como dor de cabeça, confusão mental, déficits neurológicos e até mesmo comprometimento grave da função cerebral, dependendo da gravidade e da localização do hematoma subdural. A pia-máter é a meninge mais interna e mais delicada, que se adere à superfície do encéfalo e da medula espinal. A pia-máter encefálica é densamente vascularizada e atua na sustentação das artérias que suprem o encéfalo. Entre a aracnoide e a pia-máter há um espaço denominado espaço subaracnóideo, preenchido por líquido cerebrospinal (LCS), células trabeculares, artérias e veias. Filamentos da aracnoide atravessam esse espaço e se conectam à pia-máter, dando a ele um aspecto de teia de aranha, por isso o nome aracnoide para essa meninge.

Outra estrutura que protege o encéfalo é a barreira hematoencefálica, uma barreira funcional que separa o tecido nervoso no SNC da circulação sistêmica e cuja principal função é controlar seletivamente quais substâncias podem ser deslocadas do plasma sanguíneo para o líquido extracelular no tecido nervoso do encéfalo. Essa barreira evita, então, que o tecido nervoso entre em contato com substâncias potencialmente nocivas presentes no sangue e com patógenos circulantes. Além disso, não apenas ajuda a manter a homeostase do microambiente cerebral, controlando a entrada de íons e nutrientes essenciais necessários para o funcionamento adequado das células do tecido nervoso, mas também desempenha um papel importante na regulação do fluxo sanguíneo local, garantindo um suprimento adequado de oxigênio e nutrientes para as células do tecido nervoso no encéfalo.

A barreira hematoencefálica é formada por células endoteliais dos capilares sanguíneos, que suprem o encéfalo, e por astrócitos. As características únicas apresentadas pelas células endoteliais dos capilares encefálicos garantem a formação dessa barreira funcional. Nos capilares periféricos, as células endoteliais apresentam fenestrações que permitem livre troca de solutos entre o plasma e o líquido intersticial. Ainda, nos capilares periféricos, as células endoteliais apresentam espaços intercelulares mal vedados. Diferentemente, nos capilares do SNC, as células endoteliais estão firmemente unidas por junções oclusivas, que impedem a difusão de substâncias entre células endoteliais adjacentes. A formação dessas junções oclusivas parece ser induzida por sinais parácrinos oriundos dos podócitos (pés) dos astrócitos que envolvem os capilares. Assim, somente compostos lipossolúveis (O2, CO2, álcool etílico, barbitúricos, nicotina, hormônios esteroides e cafeína) conseguem se difundir através da membrana plasmáticas das células endoteliais para o líquido intersticial do encéfalo e da medula espinal. Outros compostos úteis usam transportadores e canais de membrana específicos para serem transportados do sangue para o líquido intersticial do encéfalo. Da mesma forma, os resíduos presentes no líquido intersticial são transportados para o plasma por transportadores de membrana. A barreira hematoencefálica está presente em todo o SNC, com exceção de algumas áreas do cérebro denominadas de órgãos circunventriculares. Essas áreas monitoram mudanças homeostáticas na circulação sistêmica e precisam ser capazes de fazê-la detectar essas mudanças e deflagrar processos fisiológicos protetores em resposta às alterações na homeostasia. Dentre os órgãos circunventriculares temos a eminência mediana, a neuro-hipófise, a glândula pineal, o órgão subcomissural, a área postrema, o órgão vascular da lâmina terminal e o órgão subfornical.

Siga em Frente...

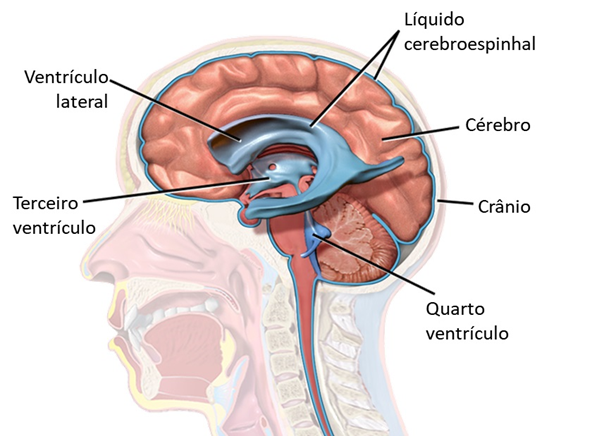

O LCS também é um componente protetor do SNC. Ele é um líquido incolor, constituído principalmente por água e que apresenta baixas concentrações de O2, glicose, cátions (Na+, K+, Ca+2, Mg+2), ânions (Cl-, HCO3-), proteínas, ácido lático, ureia e alguns leucócitos. É encontrado nos ventrículos cerebrais e no espaço subaracnóideo, sendo continuamente secretado pelo plexo coroide (região especializada nas paredes dos ventrículos). Existem quatro ventrículos cerebrais: dois ventrículos laterais, um em cada hemisfério cerebral; o terceiro ventrículo, uma cavidade estreita localizada ao longo da linha mediana, superior ao hipotálamo, entre as metades direita e esquerda do tálamo; o quarto ventrículo, localizado anteriormente, entre a ponte e o bulbo, e posteriormente ao cerebelo. O LCS produzido nos plexos coroides de cada ventrículo lateral flui para o terceiro ventrículo pelos forames interventriculares. No terceiro ventrículo, o volume de LCS que chegou dos ventrículos laterais se soma ao LCS produzido pelo plexo coroide presente no teto desse ventrículo. O LCS flui para o quarto ventrículo através do aqueduto do mesencéfalo, somando-se ao LCS produzido pelo plexo coroide do quarto ventrículo. Desse local, o LCS flui para o espaço subaracnóideo através da abertura mediana e das aberturas laterais. A partir daí, flui através do canal central da medula espinal e do espaço subaracnóideo ao redor da superfície do encéfalo e da medula espinal. O LCS protege o encéfalo e a medula espinal contra choques mecânicos, atuando como um amortecedor, absorvendo impactos e protegendo o tecido nervoso. Esse líquido também possibilita que o encéfalo “flutue” dentro do crânio, evitando danos por compressão ou movimentos bruscos. Além disso, é o responsável por transportar nutrientes essenciais e O2 para as células nervosas do encéfalo e da medula espinal, garantindo seu funcionamento adequado e, por remover resíduos do metabolismo celular, auxiliando na manutenção de um ambiente interno estável.

Como mencionado anteriormente, o encéfalo é formado pelo telencéfalo (cérebro) e pelo diencéfalo. Este está localizado entre o tronco encefálico e o cérebro e consiste em tálamo, hipotálamo, glândula pineal e hipófise. O tálamo é composto por numerosos núcleos, um em cada hemisfério cerebral, conectados por uma massa de substância cinzenta denominada aderência intertalâmica. O tálamo desempenha um papel crucial na transmissão e na integração de sinais sensoriais, servindo como uma estação de retransmissão para as vias sensoriais que se dirigem do corpo (a partir da medula espinal e do tronco encefálico) ao córtex cerebral, para interpretação e percepção consciente. O tálamo ajuda a regular os estados de consciência, excitação e sono. Além disso, participa do controle motor, transmitindo informações do cerebelo e do corpo estriado para o córtex motor primário.

O hipotálamo também faz parte do diencéfalo e localiza-se logo abaixo do tálamo. Apresenta cerca de 12 núcleos, que formam o centro da homeostasia e controlam várias funções corporais, como os comportamentos motivados (sede, fome, comportamento sexual, entre outros). As eferências do hipotálamo influenciam várias funções do sistema nervoso autônomo, regulando a contração tanto da musculatura lisa quanto do músculo cardíaco e as secreções de muitas glândulas. Dessa forma, o hipotálamo recebe informações sensoriais sobre o estado interno do corpo e do ambiente externo e responde ajustando a atividade do sistema nervoso autônomo para manter a homeostase corporal. Uma das funções principais do hipotálamo é controlar a liberação de hormônios pela glândula hipófise, uma das principais glândulas endócrinas do corpo. Esse controle ocorre por meio da produção de hormônios (hormônios liberadores e inibidores) que regulam a produção e secreção de hormônios pela hipófise e o funcionamento de outras glândulas endócrinas no corpo, como a tireoide, as glândulas suprarrenais e as paratireoides. Além disso, o hipotálamo secreta dois hormônios: a vasopressina (ADH, hormônio antidiurético), que restringe a perda de água pelos rins, e a ocitocina, que promove as contrações uterinas durante o parto e a ejeção do leite durante a amamentação. Esses dois hormônios são liberados na neuro-hipófise, onde permanecem armazenados até o estímulo para sua liberação. O hipotálamo também atua na regulação da temperatura corporal, monitorando as variações internas de temperatura e coordenando respostas fisiológicas para ajustar a temperatura corporal dentro dos limites de normalidade. Por fim, o hipotálamo tem um papel essencial na regulação do ritmo circadiano (ciclo de aproximadamente 24h que regula nossos padrões de sono, vigília e outros processos fisiológicos), coordenando e sincronizando os ritmos circadianos internos com os ciclos ambientais de claro (luz) e escuro.

Quadro 1 | Principais funções do hipotálamo

Ativa o sistema nervoso simpático · Controla a liberação de catecolaminas da medula adrenal. · Ajuda a manter a concentração de glicose no sangue, atuando no pâncreas endócrino. · Estimula os tremores e a sudorese. |

Mantém a temperatura corporal |

Controla a osmolaridade corporal · Estimula a sede e o comportamento de sede. · Estimula a secreção de vasopressina. |

Controla as funções reprodutivas · Regula a secreção de ocitocina (contração uterina no parto e ejeção do leite na amamentação). · Controla os hormônios tróficos da adeno-hipófise (FSH e LH). |

Controla a ingestão alimentar · Estimula tanto centro da saciedade quanto o da fome. |

Interage com o sistema límbico, influenciando os comportamentos e as emoções |

Influencia o centro de controle cardiovascular no bulbo |

Secreta hormônios tróficos que controlam a liberação de hormônios da adeno-hipófise |

Fonte: adaptado de Silverthorn (2017).

Agora que você conheceu as divisões do sistema nervoso central, as principais características anatômicas e funcionais das estruturas que protegem o encéfalo e a medula espinal e as principais características morfofuncionais do diencéfalo, você é capaz de compreender a importância do conhecimento desses temas para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

Após ter conhecido e aprendido a respeito das divisões do sistema nervoso central, de quais são e como atuam as estruturas que protegem o encéfalo e medula espinal, e de quais são as principais características anatômicas e funcionais do diencéfalo, vamos retornar à nossa situação-problema.

A partir de agora, consideremos que você seja Sara, uma estudante da área de saúde que, durante um passeio ao shopping, encontrou Ana, uma antiga vizinha. Nesse encontro, Ana comenta com você que anda bastante preocupada com o neto recém-nascido, cuja saúde vem enfrentando desafios desde os primeiros meses de vida. O bebê, logo aos dois meses, começou a apresentar sintomas como irritabilidade, vômitos frequentes e aumento do tamanho da cabeça. A família, muito preocupada, buscou auxílio médico e recebeu o diagnóstico de hidrocefalia. Ana comenta, então, que o bebê precisará passar por uma cirurgia para colocação de um “tubo” na cabeça, pois, segundo o médico, essa condição pode trazer graves consequências para o cérebro do bebê. Ana, muito confusa e abalada, busca respostas para entender melhor a condição do neto. Ela sabe que você está se graduando na área da saúde e faz os seguintes questionamentos: "O que é a hidrocefalia? Como isso afeta o cérebro do meu neto? O que poderia ter causado essa condição? Por que precisam colocar o tubo na cabeça dele?”.

Agora você já é capaz de responder a esses questionamentos. Vamos lá?

Primeiramente, você deve lembrar que o sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinal. No encéfalo, estão os ventrículos cerebrais, um sistema de cavidades interconectadas no cérebro, preenchidas por líquido cerebrospinal (LCS). Existem quatro ventrículos principais: dois ventrículos laterais, um terceiro ventrículo e um quarto ventrículo, que são revestidos por células ependimárias produtoras do LCS, que circula pelos ventrículos, pelo espaço subaracnóideo e pelo canal central da medula espinhal. Esse líquido proporciona um amortecimento mecânico ao cérebro, protegendo-o contra traumas e lesões e mantendo a flutuação do tecido cerebral. Assim, ajuda a remover resíduos metabólicos do cérebro e a manter um ambiente químico estável.

O aumento anormal do volume de LCS nos ventrículos cerebrais leva à sua dilatação, o que caracteriza um quadro denominado hidrocefalia. As principais causas dessa condição são a diminuição da absorção de LCS e a obstrução do fluxo desse mesmo líquido. Na hidrocefalia, o acúmulo excessivo de LCS promove a dilatação dos ventrículos cerebrais, com consequente ampliação dos hemisférios cerebrais e aumento da pressão intracraniana. Quando a hidrocefalia se desenvolve em bebês, como as suturas cranianas ainda não se fundiram, os ventrículos se expandem, as suturas cranianas se separam, ocasionando o aumento anormal do tamanho da cabeça e abaulamento de fontanelas. Como o crânio é capaz de se expandir, pode não haver aumento da pressão intracraniana, preservando o tecido cerebral. Contudo, se não tratada, a hidrocefalia pode causar danos cerebrais, resultando em déficits cognitivos, motores e desenvolvimento inadequado. Em adultos, não se observa o aumento do tamanho da cabeça, uma vez que as suturas cranianas já estão totalmente fundidas. Nesse caso, ocorre aumento da pressão intracraniana, cefaleia, vômitos, visão turva ou dupla, problemas de equilíbrio e coordenação. Caso não seja tratada, ocasiona graves danos cerebrais. O tratamento mais comum da hidrocefalia inclui o implante cirúrgico de um desvio (shunt), que envolve a colocação de um tubo para desviar o LCS dos ventrículos para outra parte do corpo, como a cavidade abdominal, onde pode ser reabsorvido, impedindo o aumento anormal da cabeça e a manifestação de déficits neurológicos.

Saiba Mais

Divisão anatômica do sistema nervoso central

O sistema nervoso central (SNC) é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. O SNC é fundamental para o corpo humano, pois integra e processa informações sensoriais, coordena atividades motoras e é responsável pelas funções cognitivas, como pensamento, memória e emoção. Além disso, o SNC regula funções vitais involuntárias, como respiração, batimento cardíaco e circulação sanguínea, mantendo a homeostase e respondendo a estímulos internos e externos para garantir a sobrevivência e o bem-estar do organismo.

Divisão anatômica do encéfalo: as meninges, o líquido cerebrospinal e a barreira hematoencefálica

Nos seres humanos, o encéfalo está envolto por estruturas ósseas que formam o crânio e o protegem. Além dos ossos, outras estruturas também auxiliam na sua proteção, como as meninges, o líquido cerebrospinal e a barreira hematoencefálica.

Para saber mais sobre as sinapses e sua importância para o organismo humano, leia a seguinte obra, disponível na Biblioteca Virtual:

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. cap. 9, p. 280-283.

Diencéfalo (hipotálamo e tálamo)

O diencéfalo é uma estrutura central do cérebro localizada entre os hemisférios cerebrais e o tronco encefálico. Ele se divide em quatro partes principais: tálamo, hipotálamo e epitálamo. O tálamo atua como um centro de retransmissão para impulsos sensoriais, direcionando-os ao córtex cerebral. Já o hipotálamo regula funções essenciais como temperatura corporal, fome, sede, sono e ritmos circadianos, além de controlar o sistema endócrino por meio da hipófise. Dessa forma, o diencéfalo é fundamental para a integração e a regulação de funções corporais fundamentais que mantêm a homeostase e o equilíbrio do organismo.

Para explorar mais esse tema, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. cap. 14, p. 509-511.

Referências Bibliográficas

CURI, R.; PROCÓPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

ESTRUTURA do sistema nervoso. Khan Academy, [s. l., s. d.]. Disponível em: https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/human-anatomy-and-physiology/nervous-system-introduction/v/structure-of-the-nervous-system. Acesso em: 22 abr. 2024.

NORRIS, T. L. Porth: fisiopatologia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Aula 3

Cérebro

Cérebro

Olá, estudante! Nesta videoaula, você continuará a explorar o sistema nervoso central, mas agora, explorará as estruturas que compõem o cérebro, sua anatomia e as funções essenciais para o funcionamento adequado do corpo humano. Não perca a oportunidade de ampliar seu conhecimento e aprimorar suas habilidades! Vamos lá!

Ponto de Partida

Nesta aula, você, estudante, conhecerá um pouco mais das principais características anatômicas e funcionais do cérebro, que faz parte do encéfalo. Com isso, você será capaz de reconhecer a divisão anatômica do cérebro, bem como diferenciar e compreender as funções de alguns de seus componentes, como o córtex cerebral e os núcleos da base, tornando possível a compreensão e a aplicação desses conhecimentos na sua prática profissional. Prepare-se para mais uma jornada de muito aprendizado! Vamos lá!

A partir de agora, você acompanhará o caso de Maria, 45 anos, que sofreu um acidente vascular encefálico (AVE) que afetou o hemisfério esquerdo de seu cérebro. Após o evento, ela foi hospitalizada e submetida a uma série de exames e avaliações, pois apresentava dificuldade em articular palavras e formar frases, embora compreendesse bem o que lhe era dito. Além disso, Maria apresentava debilidade motora, com presença de fraqueza no lado direito do corpo, especialmente no braço e na perna. No caso de Maria, qual seria a relação dos sintomas apresentados após o AVE com a estrutura do cérebro? Que áreas podem ter sido afetadas com essa lesão e que implicariam no aparecimento de todos esses sintomas?

Como você responderia a esses questionamentos?

Vamos Começar!

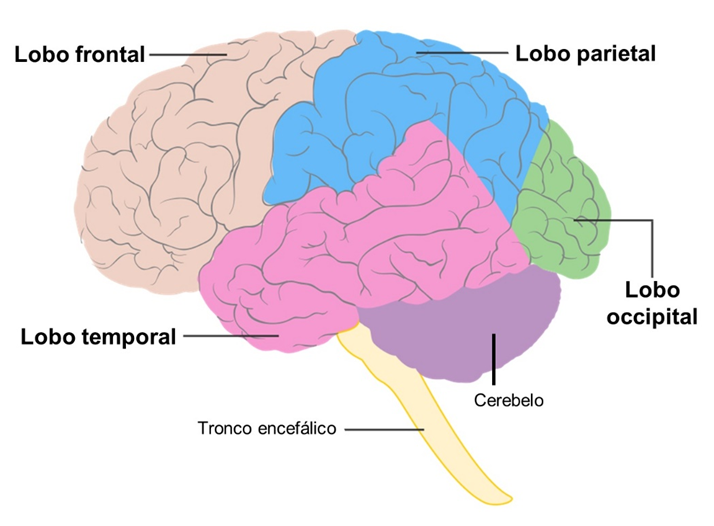

O cérebro, maior região do encéfalo, preenche a maior parte da cavidade craniana. Ele é composto por dois hemisférios que, embora separados ao meio pela fissura sagital, estão conectados pelo corpo caloso, uma estrutura formada por axônios que cruzam de um lado para o outro do cérebro, permitindo que os dois hemisférios se comuniquem e cooperem um com o outro. Com isso, informações sensoriais, motoras e cognitivas são compartilhadas entre ambos os lados do cérebro. Normalmente, o hemisfério cerebral direito recebe informação de sensações e controla o movimento do lado esquerdo do corpo, enquanto o hemisfério cerebral esquerdo está envolvido com as sensações e movimentos do lado direito do corpo. O cérebro pode ser dividido em quatro lobos (frontal, parietal, temporal e occipital), nomeados de acordo com os ossos do crânio onde cada um está localizado. A superfície do cérebro apresenta uma aparência enrugada, com ranhuras denominadas de sulcos, que dividem circunvoluções chamadas de giros.

O cérebro é formado pela substância cinzenta, mais externa, e pela substância branca, mais interna. A substância cinzenta cerebral pode ser dividida em três regiões principais: o córtex cerebral, os núcleos da base e o sistema límbico. O córtex cerebral é a camada mais externa do cérebro, com apenas alguns milímetros de espessura, apresentando neurônios dispostos em camadas distintas, e sendo responsável por funções cognitivas complexas, processamento sensorial e controle motor.

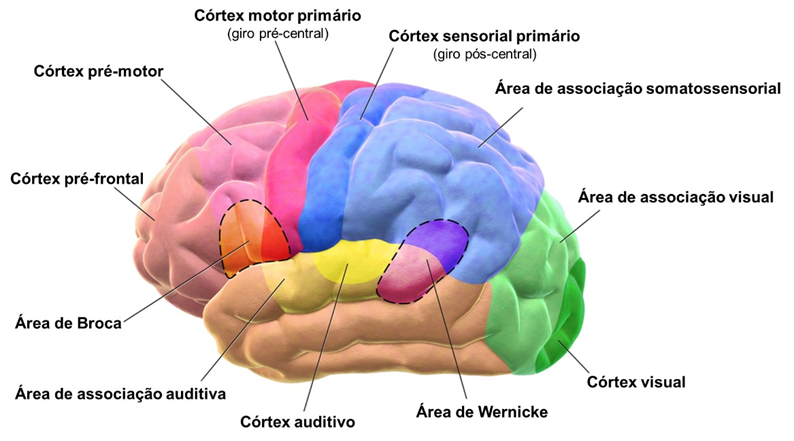

Funcionalmente, o córtex cerebral pode ser dividido em: áreas sensoriais, que recebem informações sensoriais e traduzem em percepção (consciência); áreas motoras, que controlam a execução de movimentos voluntários; e áreas de associação, que integram as informações de áreas sensoriais e motoras.

Áreas sensoriais

As informações sensoriais chegam às áreas sensoriais primárias no córtex cerebral, oriundas de receptores periféricos. Geralmente, adjacentes às áreas sensoriais primárias, estão as áreas de associação sensoriais, que podem tanto receber aferências das áreas sensoriais primárias como de outras regiões do encéfalo, integrando as informações sensoriais e gerando padrões de reconhecimento e conscientização.

O córtex sensorial primário (córtex somatossensorial primário) está localizado no lobo parietal, imediatamente posterior ao sulco central. Os neurônios dessa área recebem informações sensoriais de receptores tato, pressão, vibração, dor, prurido e posição do corpo (propriocepção). As informações sensoriais relacionadas com visão, audição, olfato e gustação chegam a outras regiões do córtex cerebral, onde são processadas.

O córtex visual, localizado no lobo occipital, recebe informações dos olhos, a partir de fotorreceptores presentes na retina. O córtex auditivo, localizado no lobo temporal, recebe informações relacionadas à audição. O córtex olfatório, também localizado no lobo temporal, recebe informações dos quimiorreceptores localizados no epitélio olfatório no teto da cavidade nasal. O córtex gustatório, localizado mais profundamente no hemisfério, perto da borda do lobo frontal, recebe informações sensoriais originadas em receptores presentes principalmente nos botões gustatórios do dorso da língua.

Áreas motoras

O córtex motor é responsável pelo planejamento, pelo controle e pela execução dos movimentos voluntários. Está localizado principalmente no lobo frontal e é composto por várias áreas distintas, cada uma com funções específicas. As principais áreas motoras incluem o córtex motor primário, o córtex pré-motor e a área motora suplementar. O córtex motor primário está localizado no giro pré-central do lobo frontal. Seus neurônios comandam os movimentos voluntários, controlando os neurônios motores somáticos no tronco encefálico e na medula espinal. Cada região do córtex motor primário controla as contrações voluntárias de músculos ou grupos de músculos esqueléticos no lado oposto do corpo.

O córtex pré-motor, localizado anteriormente ao córtex motor primário, é responsável por enviar informações para o córtex motor primário, que, por sua vez, planeja os movimentos que promovem a contração de músculos específicos, permitindo a realização de movimentos como tocar um instrumento musical e digitar. Assim, o córtex pré-motor está envolvido no planejamento e na preparação de movimentos, especialmente aqueles que são complexos e requerem coordenação de múltiplos grupos musculares, sendo também importante para a aprendizagem de novas habilidades motoras e para a execução de movimentos baseados em estímulos externos (como resposta a um sinal visual ou auditivo).

A área motora suplementar, superior ao córtex pré-motor, na face medial do hemisfério cerebral, está estreitamente ligada ao córtex pré-motor e ao córtex motor primário. Está envolvida na coordenação de movimentos bilaterais e sequenciais, como caminhar ou tocar um instrumento, sendo também importante na execução de movimentos internos, ou seja, aqueles autoiniciados e não necessariamente desencadeados por estímulos externos.

Siga em Frente...

Áreas de associação

Cada uma das áreas sensoriais e motoras do córtex está conectada a uma área de associação próxima envolvida com a integração de informação sensorial ou motora. Essas áreas não recebem a informação sensorial diretamente nem originam comandos motores, mas são responsáveis por interpretar aferências sensoriais provenientes de outros locais do córtex cerebral e planejar, preparar e ajudar a coordenar a eferência motora. Assim, são responsáveis por funções cognitivas superiores, como percepção, pensamento, memória, linguagem e planejamento. As áreas de associação estão conectadas entre si por fibras de associação. Fazem parte das áreas de associação:

- Área de associação visual: localizada no lobo occipital é responsável por integrar e processar informações visuais complexas provenientes do córtex visual primário, permitindo o reconhecimento de formas, cores, movimentos e objetos.

- Área de associação auditiva: localizada no lobo temporal, está relacionada com o processamento e a interpretação de informações auditivas, facilitando a compreensão de sons, linguagem e música.

- Área de associação somatossensorial: localizada no lobo parietal, é responsável por integrar informações táteis e proprioceptivas, contribuindo para determinação de formato e textura de objetos, percepção do corpo e orientação espacial, bem como armazenamento de memórias de experiências sensoriais somáticas pregressas, possibilitando a comparação de sensações atuais com as experiências prévias.

- Área de associação pré-frontal: localizada na parte anterior do lobo frontal, está envolvida em funções executivas, planejamento, tomada de decisões, controle de comportamento, resolução de problemas, raciocínio abstrato e atenção, bem como na regulação das emoções e no comportamento social.

- Área de reconhecimento facial: localizada na porção inferior do lobo temporal, é responsável por receber informações da área de associação visual, armazenando informações sobre faces e possibilitando o reconhecimento facial das pessoas.

- Córtex orbitofrontal: localizado no lobo frontal, é responsável por processar recompensas, tomada de decisão e regulação emocional e, desse modo, influenciar o comportamento social e a tomada de decisão baseada em avaliações emocionais e de recompensa.

- Área de Wernicke: localizada nos lobos temporal e parietal esquerdos, é responsável pela interpretação do significado da fala por meio do reconhecimento das palavras pronunciadas. As regiões no hemisfério cerebral direito que correspondem a essa área no hemisfério cerebral esquerdo, também contribuem para a comunicação verbal ao acrescentar conteúdo emocional, como raiva ou alegria, às palavras pronunciadas.

As áreas funcionais do córtex cerebral de ambos os lados do cérebro, embora sejam similares, podem, algumas vezes, ser funcionalmente diferentes. Como a especialização funcional não é simétrica no córtex cerebral, cada lobo tem funções especiais que não são compartilhadas com o lobo correspondente do lado oposto, o que é denominado lateralização cerebral da função ou dominância cerebral (dominância do cérebro direito/dominância do cérebro esquerdo).

Nesse sentido, o cérebro direito é predominantemente responsável pela linguagem, pelo raciocínio lógico, pelas habilidades analíticas e pelo processamento sequencial. Abriga áreas críticas como a Área de Broca (produção da fala) e a Área de Wernicke (compreensão da linguagem). Já o cérebro esquerdo está mais envolvido no processamento espacial, no reconhecimento de padrões, na percepção musical, na intuição e nas habilidades artísticas. É essencial para a percepção holística e para a interpretação de contextos emocionais. Geralmente, o cérebro esquerdo é dominante para pessoas destras e o direito para a maioria das pessoas canhotas. Contudo, habilidades normalmente relacionadas a um lado do córtex cerebral podem ser desenvolvidas pelo outro lado do cérebro, como quando uma pessoa destra com a mão direita quebrada aprende a escrever com a mão esquerda.

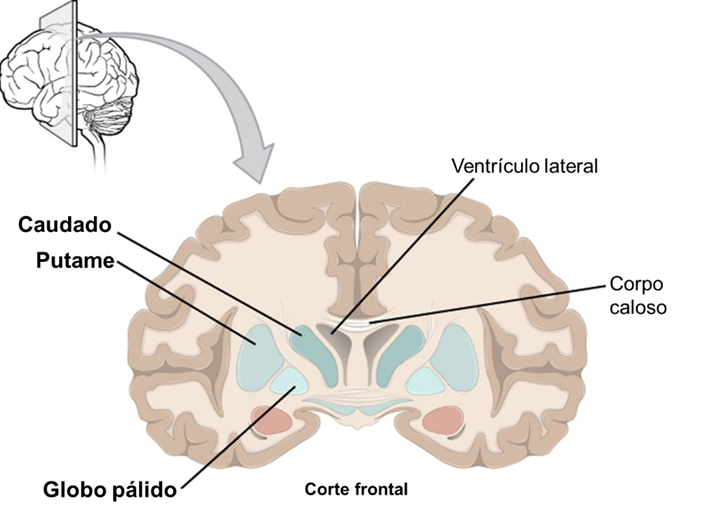

Ainda, na substância cinzenta do cérebro, estão os núcleos da base, que recebem aferências do córtex cerebral e enviam eferências para as partes motoras do córtex, por meio dos núcleos dos grupos mediais e ventrais do tálamo. No geral, os núcleos da base desempenham papéis essenciais no controle motor, bem como em funções cognitivas e emocionais. Eles estão envolvidos na modulação de movimentos voluntários, na aprendizagem de habilidades motoras, na regulação de comportamentos e em processos de recompensa. As principais estruturas dos núcleos da base incluem o núcleo caudado, o putame e o globo pálido.

Agora que você conheceu o cérebro, suas principais características anatômicas e funcionais, bem como suas divisões, você é capaz de compreender a importância do conhecimento desse tema para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

Após estudar as principais características anatômicas e funcionais do cérebro e a importância do seu funcionamento adequado, vamos retomar nossa situação-problema. A partir de agora, consideremos o caso de Maria, 45 anos, que sofreu um acidente vascular encefálico (AVE) que afetou o hemisfério esquerdo de seu cérebro. Após o evento, ela foi hospitalizada e submetida a uma série de exames e avaliações, pois apresentava dificuldade em articular palavras e formar frases, embora compreendesse bem o que lhe era dito. Além disso, Maria apresentava debilidade motora, com presença de fraqueza no lado direito do corpo, especialmente no braço e na perna. No caso de Maria, qual seria a relação dos sintomas apresentados após o AVE com a estrutura do cérebro? Que áreas podem ter sido afetadas com essa lesão e que levariam ao aparecimento de todos esses sintomas? Agora você já é capaz de responder a esses questionamentos. Vamos lá?

Primeiramente, você deve lembrar que o cérebro é a maior porção do encéfalo, sendo composto por dois hemisférios. Ele é formado por uma substância branca e uma substância cinzenta. Nesta, estão três regiões: o córtex cerebral (camada externa), os núcleos da base e o sistema límbico. O córtex cerebral atua como um centro de integração para informações sensoriais e uma região de tomada de decisões para vários tipos de respostas motoras. Essa estrutura é subdividida em diferentes áreas com funções específicas. As áreas funcionais do córtex cerebral não necessariamente correspondem a lobos anatômicos do encéfalo, de modo que uma especialização funcional não é simétrica no córtex cerebral, o que é denominado de lateralização cerebral ou dominância cerebral. Assim, cada hemisfério acaba sendo dominante para determinadas funções, ou seja, determinadas funções cognitivas e comportamentais são predominantemente controladas por um dos hemisférios cerebrais. Lesões ou disfunções nas áreas do córtex cerebral podem resultar em uma variedade de déficits motores, neurológicos e psiquiátricos.

No caso apresentado, Maria tem uma lesão no hemisfério esquerdo, ocasionada pelo AVE e que resulta em dificuldades na articulação de palavras e formação de frases, além de fraqueza motora no lado direito do corpo. Esses sintomas indicam lesão em duas áreas principais do cérebro:

- Área de Broca, localizada no giro frontal inferior esquerdo e responsável pela produção da fala e pela articulação verbal. Essa área coordena os movimentos musculares necessários para falar e está envolvida na gramática e na construção de frases. A lesão nessa área causa a afasia de Broca, caracterizada por dificuldades na fala (articulação lenta e difícil, frases curtas e malformadas) e na construção de frases, embora a compreensão permaneça intacta. No caso apresentado, Maria consegue entender bem o que lhe é dito, mas tem dificuldades significativas em expressar-se verbalmente.

- Córtex motor primário, situado no giro pré-central do lobo frontal esquerdo, e que controla os movimentos voluntários do lado contralateral do corpo. A lesão dessa área resulta em fraqueza no braço e na perna do lado direito devido ao controle motor cruzado. Essa fraqueza no braço e na perna é típico, pois o córtex motor primário controla movimentos específicos e finos, especialmente nas extremidades. Nesse contexto, vale ressaltar que, como o hemisfério esquerdo é predominantemente responsável pela linguagem em indivíduos destros e na maioria dos canhotos, a lesão desse hemisfério pode afetar significativamente as habilidades linguísticas. Além disso, o controle motor é contralateral, ou seja, o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo.

Saiba Mais

Lobos cerebrais

Os lobos cerebrais são divisões anatômicas do cérebro que desempenham funções específicas e essenciais. Existem quatro lobos principais: frontal, parietal, temporal e occipital. A integração das funções desses lobos permite a execução de comportamentos complexos e a adaptação ao ambiente, tornando-os fundamentais para a cognição e a interação humana.

Para saber mais sobre os lobos cerebrais e suas funções, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

MARTINI, F. H.; TIMMONS, M. J.; TALLITSCH, R. B. Anatomia humana. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. cap.15, p. 430-432.

Córtex cerebral (áreas sensoriais, motoras e associativas)

O córtex cerebral é a camada externa do cérebro, essencial para funções cognitivas avançadas, percepção sensorial, movimento voluntário e linguagem. Dividido em áreas específicas, cada região do córtex contribui para diferentes aspectos motores, da cognição e do comportamento. A complexa rede de neurônios no córtex cerebral permite a integração de informações e a execução de funções sofisticadas, sendo fundamental para a inteligência e a consciência humanas.

Visão geral das funções do córtex cerebral.

Núcleos da base

Os núcleos da base compreendem um grupo de estruturas subcorticais do cérebro, incluindo o núcleo caudado, o putame e o globo pálido. Eles desempenham um papel crucial na modulação e no controle dos movimentos voluntários, bem como em funções cognitivas e emocionais. Atuando como intermediários entre o córtex cerebral e outras regiões do cérebro, os núcleos da base ajudam a iniciar e regular os movimentos, garantir a fluidez das ações motoras e participar da aprendizagem de habilidades motoras.

Para saber mais sobre as funções dos núcleos da base, acesse a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

TOLEDO, C. A. B.; BRITTO, L. R. G. Cerebelo, núcleos da base e movimento voluntário. In: AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. cap. 23; p. 387-389.

Referências Bibliográficas

CURI, R.; PROCÓPIO, J. Fisiologia básica. 2. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

MARTINI, F. H.; TIMMONS, M. J.; TALLITSCH, R. B. Anatomia humana. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. cap.15, p. 430-432.

SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

TOLEDO, C. A. B.; BRITTO, L. R. G. Cerebelo, núcleos da base e movimento voluntário. In: AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. cap. 23; p. 387-389.

VISÃO geral das funções do córtex cerebral. Khan Academy, [s. l., s. d.]. Disponível em: https://pt.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/v/overview-of-the-functions-of-the-cerebral-cortex. Acesso em: 3 jun. 2024.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Aula 4

Cerebelo, Tronco Encefálico e Medula Espinal

Cerebelo, tronco encefálico e medula espinal

Olá, estudante! Nesta videoaula, você continuará explorando o sistema nervoso central, logo aprenderá sobre o cerebelo, o tronco encefálico e a medula espinal, suas características anatômicas e suas funções. Não perca a oportunidade de ampliar seu conhecimento e aprimorar suas habilidades! Vamos lá!

Ponto de Partida

Nesta aula, você, estudante, conhecerá o cerebelo, o tronco encefálico e a medula espinal, estruturas vitais que fazem parte do encéfalo. Com isso, você estudará suas principais características anatômicas e funcionais, o que tornará possível a compreensão e a aplicação desses conhecimentos na sua prática profissional. Prepare-se para muito aprendizado! Vamos lá!

A partir de agora, você acompanhará Pedro, um aluno de graduação na área da saúde, que anda muito preocupado com a saúde de seu avô João. Ele tem 65 anos e sempre foi muito ativo, adorava brincar com seus netos e fazer caminhadas diárias. Mas, nos últimos meses, sua família começou a notar algumas mudanças preocupantes: João estava com tremores constantes nas mãos, seus movimentos estavam mais lentos e ele apresentava rigidez muscular. Além disso, tinha dificuldade em manter o equilíbrio e sua expressão facial parecia mais rígida. Preocupados com o bem-estar de João, a família decidiu levá-lo ao médico e, após uma série de exames neurológicos e uma avaliação detalhada, ele foi diagnosticado com doença de Parkinson, para o desespero de todos. Como Pedro é um estudante da área da saúde, acaba sendo bastante questionado pela família a respeito da patologia do avô. Assim, para auxiliar todos com os esclarecimentos necessários e, assim, ajudar a família a lidar com a situação, Pedro decidiu entender melhor sobre a doença de Parkinson, pois tem, ainda, várias dúvidas a serem respondidas: o que causa o Parkinson? Que regiões são afetadas e como isso acomete o cérebro? Por que seu avô está apresentando todos esses sintomas? Como pode ser tratado? Existe cura?

Você, no lugar de Pedro, como responderia a todos esses questionamentos?

Vamos Começar!

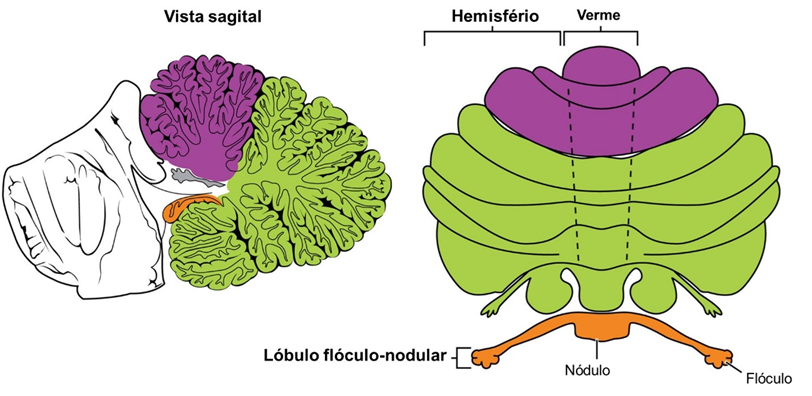

O cerebelo, segunda maior estrutura do encéfalo, está localizado na fossa posterior do crânio, abaixo dos lobos occipitais do cérebro e dorsal ao tronco encefálico. Da mesma forma que o cérebro, o cerebelo é constituído de substância cinzenta e substância branca. Sua camada superficial, chamada córtex cerebelar, é formada por substância cinzenta e por várias cristas delicadas e paralelas chamadas folhas do cerebelo. Profundamente em relação à substância cinzenta, encontram-se tratos de substância branca conhecidos como árvore da vida, pois lembram galhos de uma árvore. Essa região de substância branca é denominada medula cerebelar. Internamente na substância branca, estão os núcleos do cerebelo (núcleo fastigial, núcleo interposto e núcleo denteado), regiões de substância cinzenta que originam axônios transmissores de informações do cerebelo para outros centros encefálicos.

O cerebelo é formado por dois hemisférios, cada um formado por dois lobos, anterior e posterior, que são separados pela fissura primária. Os lobos anterior e posterior auxiliam no planejamento, na execução e na coordenação dos movimentos do tronco e dos membros. A área central, que separa os hemisférios cerebelares, é denominada verme do cerebelo. Na região anterior e inferior aos hemisférios cerebelares, encontra-se o lóbulo flóculo-nodular, relacionado à manutenção do equilíbrio e ao controle dos movimentos oculares.

O cerebelo está conectado ao tronco encefálico e à medula espinal pelos pedúnculos cerebelares, feixes de substância branca formados por axônios de neurônios que conduzem informações entre o cerebelo e outras regiões do encéfalo. Os pedúnculos cerebelares superiores conectam o cerebelo ao mesencéfalo, ao diencéfalo e ao cérebro. Os pedúnculos cerebelares médios ligam o cerebelo à ponte, uma parte do tronco encefálico. E os pedúnculos cerebelares inferiores conectam o cerebelo ao bulbo e à medula espinal.

As funções primárias do cerebelo envolvem: integração de informações sensoriais e motoras para ajuste e correção de movimentos em tempo real, garantindo precisão e coordenação; regulação da amplitude, da força e da direção dos movimentos voluntários; e manutenção do equilíbrio e da postura.

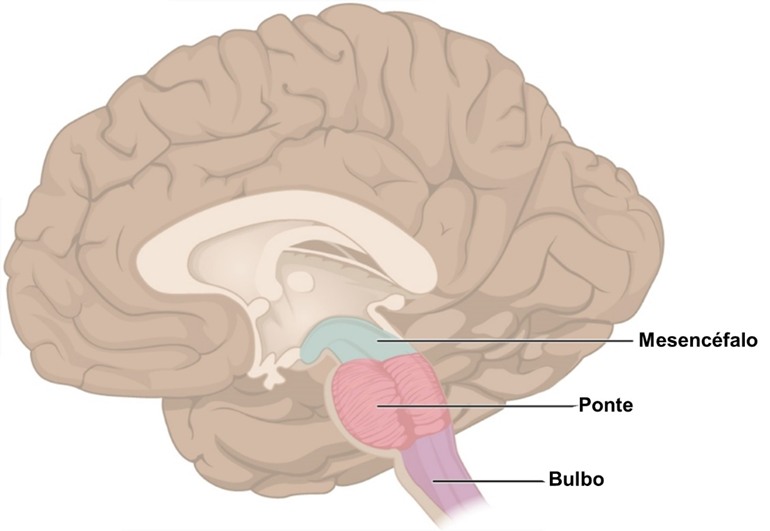

O tronco encefálico, parte do encéfalo, é composto por três estruturas: mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo está conectado ao diencéfalo e logo acima da ponte, sendo formado por núcleos e tratos. Ele é atravessado pelo aqueduto do mesencéfalo, que conecta o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. Na porção anterior, estão os pedúnculos cerebrais, que conectam o córtex motor primário aos neurônios motores no tronco encefálico e à medula espinal. A parte posterior do mesencéfalo é chamado teto do mesencéfalo e contém dois pares de núcleos conhecidos como colículos superiores e colículos inferiores, que atuam como estações de retransmissão envolvidas com o processamento de sensações visuais e auditivas. Os colículos superiores atuam como centros de reflexos de atividades visuais e reflexos que controlam os movimentos da cabeça, dos olhos e do tronco em resposta a estímulos visuais. Já os colículos inferiores, transmitem informações dos receptores auditivos presentes na orelha interna para o encéfalo. Além disso, os colículos inferiores são centros do reflexo do susto (movimentos abruptos da cabeça, dos olhos e do tronco quando o indivíduo se assusta).

Siga em Frente...

No mesencéfalo, também são encontrados os principais núcleos da formação reticular. Cada lado do mesencéfalo apresenta um par de núcleos: rubro e substância negra. O núcleo rubro, por apresentar uma rica vascularização, tem uma coloração mais avermelhada. Ele está envolvido na regulação e na coordenação de movimentos motores finos e precisos, além de receber informações sensoriais e motoras de outras áreas do cérebro, integrando-as para controlar movimentos voluntários, especialmente os relacionados aos membros superiores e à manutenção do tônus muscular. A substância negra, localizada lateralmente ao núcleo rubro, contém células pigmentadas que lhe conferem uma coloração escurecida. Neurônios da substância negra que secretam dopamina, um neurotransmissor essencial para o controle motor, projetam-se para o corpo estriado, ajudando a controlar as atividades musculares conscientes. A perda desses neurônios está associada à doença de Parkinson, caracterizada por uma combinação de tremor, rigidez, acinesia/bradicinesia e alterações posturais. A dopamina é essencial para a modulação dos circuitos motores nos núcleos da base, particularmente na via nigroestriatal, que conecta a substância negra ao estriado.

A ponte, localizada inferiormente ao mesencéfalo e acima do bulbo, também é constituída por núcleos e tratos. Ela é dividida em duas regiões principais: a dorsal e a ventral. Na região ventral, uma área de retransmissão sináptica, encontram-se os núcleos pontinhos, dos quais vários tratos de substância branca entram e saem, proporcionando conexões entre o córtex de um hemisfério cerebral com o oposto. Esse circuito está envolvido na coordenação e no aumento da eficiência da eferência motora voluntária. Já a região dorsal contém tratos ascendentes e descendentes ao longo dos núcleos dos nervos cranianos. Na ponte está o centro respiratório pontino, que, juntamente com o centro respiratório bulbar, atua no controle da respiração. A ponte também apresenta núcleos associados a quatro pares de nervos cranianos (trigêmeos, abducentes, faciais e vestibulococleares), que recebem informações sensoriais e motoras e transformam em reposta motora envolvida no controle dos músculos mastigatórios movimentos oculares, expressão facial e sensação de equilíbrio.

O bulbo é a parte mais inferior do tronco encefálico e está conectado à medula espinal. Sua substância branca apresenta tratos sensoriais e motores que se projetam para a medula espinal e outras partes do encéfalo. Na porção anterior do bulbo, parte da substância branca forma protrusões denominadas pirâmides, constituídas pelos tratos corticoespinais, que se projetam do telencéfalo para a medula espinal e estão relacionados com o controle dos movimentos voluntários dos membros e do tronco. O bulbo também contém vários núcleos, como o centro cardiovascular, o respiratório bulbar, o do vômito e o da deglutição, que estão envolvidos na regulação do batimento cardíaco, do diâmetro dos vasos sanguíneos, do ritmo respiratório normal, no reflexo de vômito, de deglutição, dos espirros, da tosse e dos soluços. A parte posterior do bulbo contém núcleos (grácil e cuneiforme) associados a sensações de pressão, vibração, propriocepção e tato. Também estão presentes no bulbo núcleos que compõem vias sensoriais para audição, equilíbrio e gustação, além de núcleos sensoriais e motores associados a cinco pares de nervos cranianos (vestibulococleares, glossofaríngeos, vagos, acessórios e hipoglossos), que participam da regulação de funções autonômicas (frequência cardíaca e motilidade gastrointestinal) e controle motor e sensorial (deglutição, fala, secreção salivar).

A medula espinal também faz parte do encéfalo e se estende do forame magno do crânio até a margem inferior da primeira vértebra lombar, medindo, em um indivíduo adulto, aproximadamente 45 centímetros. Pode ser dividida em quatro regiões: cervical, torácica, lombar e sacral. A medula espinal apresenta duas dilatações, uma superior e outra inferior. A dilatação superior, chamada intumescência cervical, estende-se da quarta vértebra cervical até a primeira torácica. A dilatação inferior, denominada intumescência lombossacral, estende-se da nona à décima segunda vértebra torácica. Inferiormente à intumescência lombossacral, a medula espinal termina como uma estrutura cônica chamada cone medular, que, em adultos, termina no nível do disco intervertebral entre a primeira e a segunda vértebra lombar. Como observado no encéfalo, a medula espinal é revestida pelas meninges (dura-máter, aracnoide e pia-máter).

Na medula espinal, cada região é subdividida em segmentos e, a partir de cada segmento surge um par bilateral de nervos espinais. Pouco antes do nervo espinal unir-se à medula espinal, ele se divide em dois ramos, denominados raízes. A raiz dorsal de cada nervo espinal é especializada em conduzir a entrada de informações sensoriais. Na raiz dorsal, encontramos dilatações localizadas antes de entrar na medula espinal. Essas dilatações são os gânglios da raiz dorsal, que contêm corpos celulares de neurônios sensoriais. A raiz ventral transmite informações oriundas do sistema nervoso central para músculos e glândulas.