Sistema Nervoso Periférico, Divisão Eferente do Sistema Nervoso e Introdução ao Sistema Cardiovascular

Aula 1

Sistema Nervoso Periférico e Sistema Motor Somático

Sistema nervoso periférico e sistema motor somático

Olá, estudante! Nesta videoaula, você terá a oportunidade de explorar com detalhes o sistema nervoso periférico, seus componentes e suas funções. Com isso, você compreenderá a complexidade desse sistema e sua importância para o funcionamento do nosso organismo. Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Bons estudos!

Ponto de Partida

Nesta aula, você, estudante, iniciará o estudo do sistema nervoso periférico. Ao longo dela, você terá a oportunidade de conhecer a estrutura e as funções dos nervos cranianos e espinais, dos diferentes plexos, compreendendo como os nervos se organizam para inervar grandes áreas do corpo, e da importância dessas estruturas para o corpo humano. Além disso, você conhecerá o sistema motor somático, sua organização anatômica e funcional. Prepare-se para mergulhar nesse fascinante universo do sistema nervoso periférico! Inicie seu estudo com entusiasmo e mergulhe profundamente no conhecimento que transformará sua prática profissional! Vamos lá!

A partir de agora você vai acompanhar o caso de Lucas, um estudante de graduação na área da saúde. Certo dia, ele estava em casa quando escutou sua mãe conversando com tia Marisa sobre a saúde de sua avó. A mãe de Lucas estava visivelmente preocupada, pois Marisa comentou que dona Sônia, mãe delas e avó de Lucas, tinha começado a apresentar sintomas estranhos há algumas semanas: de repente, um lado do rosto tinha ficado paralisado, deixando-a incapaz de fechar um dos olhos e com dificuldade para sorrir ou mover a boca de forma adequada. Além disso, ela estava sentindo dor em torno da mandíbula e atrás da orelha do lado afetado. Muito teimosa, não quis procurar ajuda médica. Com o passar dos dias, dona Sônia só piorava: não sentia mais o sabor dos alimentos e estava muito sensível ao som no ouvido do lado paralisado. Com a gravidade da situação, Marisa resolveu levar a mãe ao médico e, após alguns exames, acabou sendo diagnosticada com paralisia de Bell. Mas, o mais intrigante é que ninguém entendia por que ela tinha tido isso, já que era tão saudável.

Curioso e preocupado com a situação de sua avó, Lucas decidiu que precisava entender melhor a paralisia de Bell para ajudar sua família. Ele tinha várias perguntas em mente: o que exatamente é a paralisia de Bell? O que causa essa condição? Como pode ser tratada? Existe alguma chance de recuperação total?

Diante da situação apresentada, como você, estudante, ajudaria a solucionar as dúvidas de Lucas?

Vamos Começar!

Sistema nervoso periférico

O sistema nervoso periférico (SNP) é a porção do sistema nervoso localizada fora do sistema nervoso central (SNC), é constituído por terminações nervosas (receptores sensoriais), nervos e gânglios, e é responsável por transmitir as informações provenientes de receptores sensoriais (somáticos e viscerais) para o SNC, onde são interpretadas e transformadas em respostas que envolvem a ação de músculos ou glândulas.

As terminações nervosas estão localizadas na pele, nos músculos, nas articulações, nos tendões e nas vísceras. Os nervos, feixe de fibras nervosas (axônios), mielinizados ou não, envolvidos por tecido conjuntivo, projetam-se sob a pele ou por entre os músculos. Os nervos podem ser motores, sensitivos (sensoriais) ou mistos. Os sensitivos consistem em axônios de neurônios sensitivos (aferentes) que transmitem informações sensoriais do corpo para o SNC. Os nervos motores, formados por axônios de neurônios motores (eferentes), transmitem informações do SNC para os músculos, promovendo contrações musculares e movimentos. Já os nervos mistos apresentam tanto axônios de neurônios sensitivos quanto motores, podendo transmitir informações em direção ao SNC e provenientes do SNC.

Os nervos do SNP são classificados como nervos cranianos ou nervos espinais dependendo do local onde se originam, ou no encéfalo ou na medula espinal.

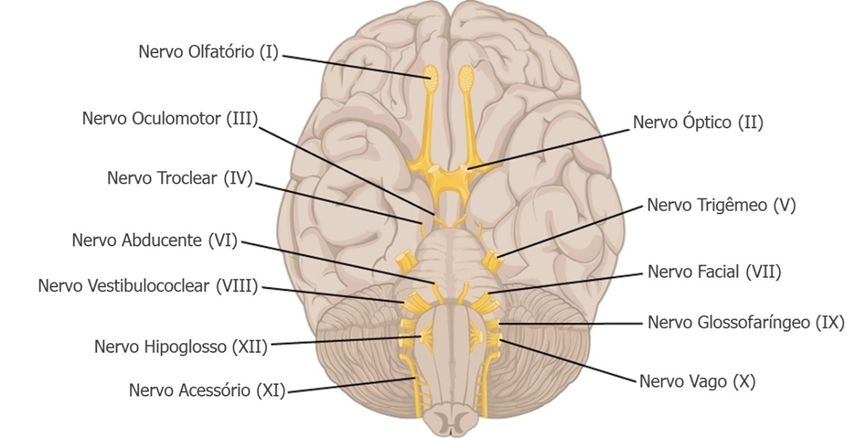

Os nervos cranianos compreendem um conjunto de 12 pares de nervos que emergem da superfície inferior do encéfalo, atravessando os forames do crânio para inervar estruturas na cabeça, no pescoço e nos órgãos viscerais do tronco. Os pares de nervos cranianos são numerados de I a XII, de acordo com a ordem em que se originam no encéfalo, e desempenham funções sensoriais, motoras ou ambas.

Os 12 pares de nervos cranianos incluem os nervos: olfatório (I), óptico (II), oculomotor (III), troclear (IV), trigêmeo (V), abducente (VI), facial (VII), vestibulococlear (VIII), glossofaríngeo (IX), vago (X), acessório (XI), hipoglosso (XII).

Quadro 1 | Nervos cranianos

Nervo craniano (#) | Tipo | Função |

Olfatório (I) | Sensitivo | Olfato |

Óptico (II) | Sensitivo | Visão |

Oculomotor (III) | Motor | Movimentos oculares e da pálpebra superior |

Troclear (IV) | Motor | Movimentos oculares |

Trigêmeo (V) | Misto | Informações sensitivas da cabeça e da face; controle motor dos músculos da mastigação |

Abducente (VI) | Motor | Movimento lateral do olho |

Facial (VII) | Misto | Controla os músculos da expressão facial e as glândulas lacrimais e salivares; transmite sensações gustativas dos dois terços anteriores da língua |

Vestibulococlear (VIII) | Sensitivo | Audição; equilíbrio |

Glossofaríngeo (IX) | Misto | Sensações gustativas do terço posterior da língua; secreção de saliva pela glândula parótida; controle de músculos faríngeos envolvidos na deglutição |

Vago (X) | Misto | Contração dos músculos da faringe (deglutição) e da laringe (vocalização); propriocepção dos músculos viscerais; sensações gustativas da faringe; informações sensitivas viscerais |

Acessório (XI) | Motor | Movimentos da cabeça, do pescoço e dos ombros |

Hipoglosso (XII) | Motor | Controle dos movimentos da língua (fala e deglutição) |

Fonte: elaborado pelo autor.

Os nervos espinais estão associados à medula espinal e compreendem um conjunto de 31 pares de nervos, nomeados e numerados de acordo com a região e o nível do qual emergem a partir da coluna vertebral. Os nervos espinais estão distribuídos em: oito nervos cervicais (C1 a C8), 12 torácicos (T1 a T12), cinco lombares (L1 a L5), cinco sacrais (S1 a S5) e um coccígeo (Co1).

Os nervos espinais emergem da medula espinal através dos forames intervertebrais que ficam entre as vértebras adjacentes. A única exceção é o primeiro nervo cervical, que emerge da medula espinal entre os ossos occipital do crânio e o atlas da coluna vertebral. Assim, os nervos espinais de C1 a C7 emergem do canal vertebral acima de suas vértebras correspondentes, enquanto o nervo espinal C8 emerge do canal vertebral entre a sétima vértebra cervical e a primeira vértebra torácica. Os nervos espinais de T1 a L5 emergem através do canal vertebral localizado abaixo de suas vértebras correspondentes. Os nervos espinais de S1 a S5 e o Co1 emergem da medula espinal e entram no canal sacral (parte do canal vertebral no sacro). A partir daí, os nervos espinais de S1 a S4 emergem do canal sacral através dos quatro pares de forames sacrais anteriores e posteriores, e os nervos espinais S5 e Co1 emergem do canal sacral através do hiato sacral.

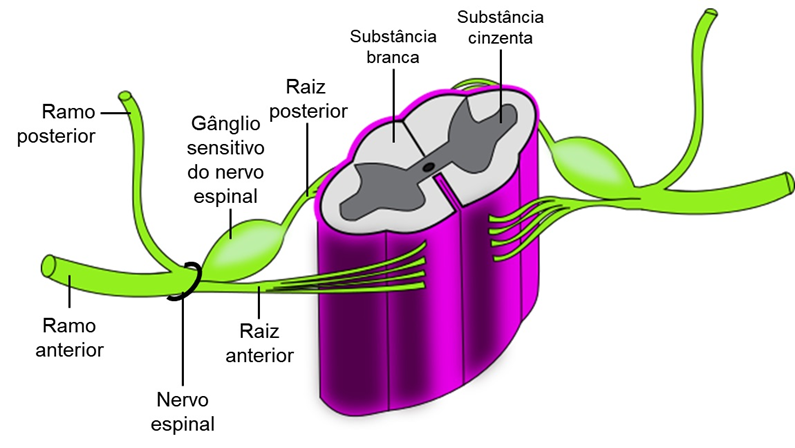

Cada nervo espinal é um nervo misto, formado pela união de duas raízes: a raiz anterior (ventral), formada de várias fibras motoras que transmitem comandos do SNC aos músculos e glândulas, e a raiz posterior (dorsal), formada por fibras sensitivas que transmitem informações sensoriais do corpo ao SNC. A raiz posterior apresenta uma dilatação denominada gânglio espinal, constituído pelos corpos celulares dos neurônios sensitivos. Um pouco depois de passar pelo forame intervertebral, o nervo espinal se divide, formando os ramos posterior e anterior, com exceção dos nervos espinais de T1 a L2, que se dividem em quatro ramos (posterior, anterior, branco e cinzento), denominados coletivamente como ramos comunicantes. O ramo posterior propicia inervação sensitiva para pele da face posterior do tronco e inervação motora para os músculos profundos. O ramo anterior inerva a pele das faces lateral e anterior do tronco e os músculos e estruturas dos membros superiores e inferiores.

Os ramos anteriores de nervos espinais adjacentes não se dirigem diretamente para as estruturas corporais supridas por eles. Na verdade, eles formam redes complexas de fibras nervosas, denominadas plexos. Os plexos formados são: cervical, braquial, lombar, sacral e coccígeo. Os nervos que emergem dos plexos são denominados de acordo com as estruturas que inervam ou o trajeto que seguem. É importante destacar que os ramos anteriores dos nervos espinais de T2 a T12 não formam plexos: eles suprem diretamente os espaços intercostais e, por isso, são denominados nervos intercostais ou nervos torácicos.

O plexo cervical é formado pelos ramos anteriores dos nervos espinais de C1 a C4, com contribuições de C5. Inerva a pele e os músculos da cabeça, do pescoço e da parte superior dos ombros e do tórax. O maior nervo desse plexo é o nervo frênico, que inerva o diafragma e é fundamental para o processo da inspiração. Ramificações desse plexo também correm paralelamente aos nervos cranianos acessório (XI) e hipoglosso (XII). Lesões no plexo cervical podem afetar a respiração devido à paralisia do diafragma, além de causar déficits motores e sensoriais nas áreas inervadas.

O plexo braquial é formado pelos ramos anteriores dos nervos espinais de C5 a T1. Os principais nervos desse plexo são: nervo axilar, nervo radial, nervo ulnar, nervo mediano e nervo musculocutâneo. Esse plexo é responsável pela inervação de músculos e da pele dos ombros, dos braços e das mãos. Lesões no plexo braquial podem ocorrer, principalmente, como consequência de traumas (acidentes automobilísticos ou lesões por tração). Essas lesões podem levar à fraqueza, à paralisia e à perda sensorial no membro superior.

O plexo lombar é formado pelos ramos anteriores dos nervos espinais de L1 a L4. Inerva a parede anterolateral do abdome, os órgãos genitais externos e parte dos membros inferiores. O maior nervo do plexo lombar é o nervo femoral, que inerva a pele das porções anterior e lateral da coxa e medial da perna e do pé, além de inervação motora dos músculos anteriores da coxa. Lesões no plexo lombar podem causar fraqueza ou paralisia dos músculos da coxa e perda de sensibilidade na região.

O plexo sacral é formado pelos ramos anteriores dos nervos espinais de L4 a S4. Inerva a parte inferior do dorso, a pelve, o períneo, a face posterior da coxa e a perna, além das regiões dorsal e plantar do pé. O nervo isquiático é o maior do plexo sacral e o maior do corpo humano. Divide-se, posteriormente, nos nervos tibial e fibular comum.

O plexo coccígeo é formado pelos ramos anteriores dos nervos espinais de S4 a Co1. Inerva a pele ao redor da região coccígea.

Siga em Frente...

Sistema motor somático

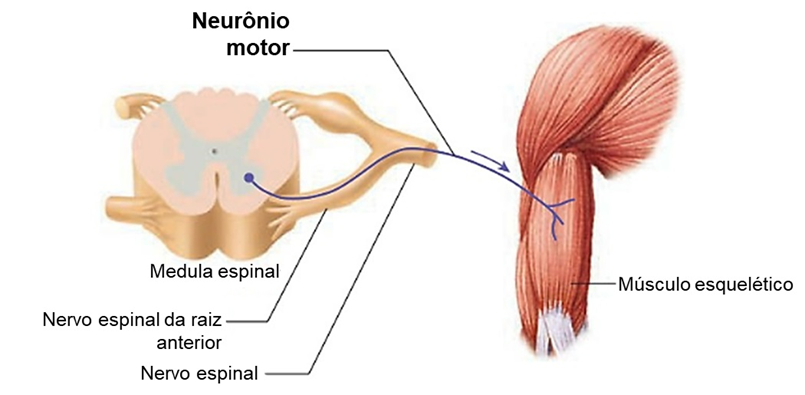

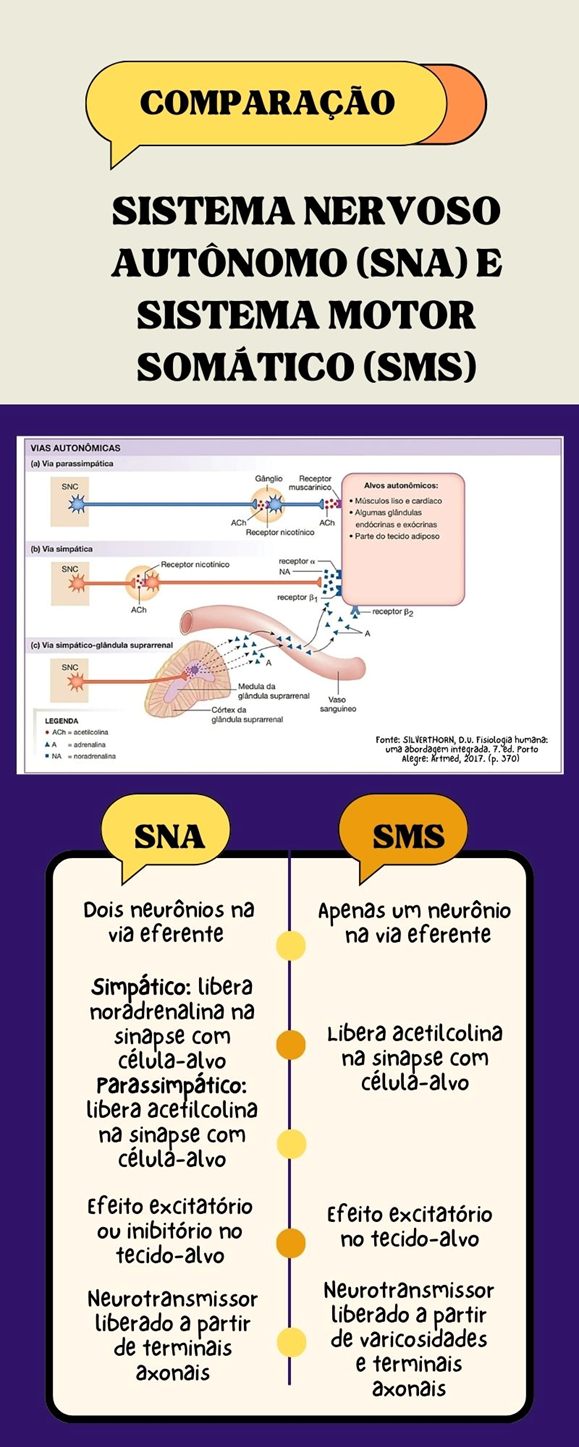

O sistema motor somático é responsável pelo controle consciente e voluntário dos músculos esqueléticos. As vias motoras somáticas são formadas por um único neurônio (neurônio motor somático ou motoneurônio), proveniente do SNC e cujo axônio, único e longo, projeta-se até o tecido-alvo (músculo esquelético), formando vias motoras somáticas excitatórias.

Os neurônios motores somáticos se ramificam próximo ao seu tecido-alvo, e cada ramo se divide em terminais axonais alargados, dispostos sobre a superfície da fibra muscular esquelética. Essa estrutura ramificada permite que um único neurônio motor realize o controle de várias fibras musculares ao mesmo tempo, de modo que uma fibra muscular esquelética (ou até várias delas de uma vez) é inervada por um único neurônio motor somático.

Um neurônio motor somático e as fibras musculares esqueléticas inervadas por ele formam a unidade motora (unidade funcional de comando). A sinapse entre um neurônio motor somático e uma fibra muscular esquelética é denominada junção neuromuscular (JNM), que é composta pelo terminal axonal (axônico) do neurônio motor, a fenda sináptica e a membrana da fibra muscular esquelética. O terminal axonal do neurônio motor se divide em um aglomerado de botões sinápticos, onde entram centenas de vesículas sinápticas em cujo interior há o neurotransmissor acetilcolina (ACh). A membra da célula muscular apresenta vários sulcos, formando a placa motora terminal, ao longo de cuja borda superior estão os milhares de receptores para acetilcolina. Por fim, a fenda sináptica forma uma lacuna que separa uma célula da outra.

Quando o potencial de ação (impulso nervoso) chega ao terminal axonal, promove a abertura de canais de Ca+2 dependentes de voltagem que estão presentes na membrana plasmática. Isso permite a entrada de íons cálcio para dentro da célula, desencadeando a liberação de ACh contida nas vesículas sinápticas. A ACh se difunde pela fenda sináptica e se liga aos receptores de ACh presentes na placa motora terminal, ocasionando a abertura de canais iônicos que culminam na entrada de íons, principalmente Na+, para dentro da célula muscular. Esse influxo de Na+ leva à geração de um potencial de ação muscular (potencial de placa motora) e a uma consequente contração da fibra muscular esquelética. O efeito da ACh dura pouco tempo, uma vez que esse neurotransmissor é rapidamente degradado na fenda sináptica pela enzima acetilcolinesterase, presente no lado extracelular da membrana da placa motora.

É importante destacar que uma fibra muscular esquelética apresenta apenas uma JNM, normalmente situada próximo ao ponto médio da fibra muscular. Como os potenciais de ação que surgem na JNM se propagam em direção às duas extremidades da fibra muscular esquelética, isso permite uma ativação praticamente simultânea de todas as partes da fibra muscular. Consequentemente, a contração dela também acontecerá em ambas as extremidades praticamente ao mesmo tempo.

Agora que você conheceu as principais características tanto do sistema nervoso periférico quanto do sistema motor somático, você é capaz de compreender a importância do conhecimento desses temas para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

Agora que você aprendeu as principais características do sistema nervoso periférico e do sistema motor somático, bem como a importância desses sistemas para o funcionamento do corpo humano, vamos retornar à nossa situação-problema.

A partir de agora, consideremos o caso de Lucas, um estudante de graduação na área da saúde, que estava em casa quando escutou sua mãe conversando com tia Marisa sobre a saúde de sua avó. A mãe de Lucas estava visivelmente preocupada, pois Marisa comentou que dona Sônia, mãe delas e avó de Lucas, tinha começado a apresentar sintomas estranhos há algumas semanas: de repente, um lado do rosto tinha ficado paralisado, deixando-a incapaz de fechar um dos olhos e com dificuldade para sorrir ou mover a boca de forma adequada. Além disso, ela estava sentindo dor em torno da mandíbula e atrás da orelha do lado afetado. Muito teimosa, não quis procurar ajuda médica. Com o passar dos dias, dona Sônia só piorava: não sentia mais o sabor dos alimentos e estava muito sensível ao som no ouvido do lado paralisado. Com a gravidade da situação, Marisa resolveu levar a mãe ao médico e, após alguns exames, ela acabou sendo diagnosticada com paralisia de Bell. Mas, o mais intrigante é que ninguém entendia por que ela tinha tido isso, já que era tão saudável. Lucas, curioso e preocupado, viu a necessidade de entender melhor a paralisia de Bell para ajudar sua família. Ele tinha várias perguntas em mente: o que exatamente é a paralisia de Bell? O que causa essa condição? Como pode ser tratada? Existe alguma chance de recuperação total?

Agora você já é capaz de ajudar a solucionar as dúvidas de Lucas. Vamos lá?

A paralisia de Bell, também conhecida como paralisia facial, é uma doença que paralisa os músculos da expressão facial em um dos lados da face devido a uma inflamação ou um edema no nervo facial (VII). Nesse contexto, é importante destacar que o nervo facial é responsável pelo movimento dos músculos faciais, por estimular a salivação e as glândulas lacrimais, por permitir que os dois terços anteriores da língua detectem os sabores e por controlar um músculo envolvido na audição.

A principal causa da paralisia de Bell é uma infecção viral ocasionada pelo vírus do herpes simples ou do herpes-zóster, pelo citomegalovírus ou pelos vírus causadores da COVID-19, da rubéola, da caxumba ou da gripe.

A paralisia de Bell, embora geralmente indolor, pode levar à paralisia de todo um lado da face, dificuldade de deglutição e perda da sensação do paladar nos dois terços anteriores da língua. O indivíduo pode ficar com os olhos e a boca secos ou apresentar sialorreia. Como, nesses casos, a produção de lágrimas é menor e, devido ao comprometimento muscular, o olho do lado acometido pisca de forma deficiente e com menor frequência, o olho torna-se seco, causando dor e lesão. Pode haver hiperacusia no ouvido do lado afetado, uma vez que o músculo responsável por estirar o tímpano fica paralisado. Na maioria dos casos, o indivíduo acometido se recupera completamente dentro de poucas semanas a alguns meses. Esse processo pode ser acelerado com tratamento utilizando corticoides (diminui edema do nervo, acelerando a recuperação) e antivirais. Contudo, em alguns casos, a paralisia pode ser permanente.

Saiba Mais

Nervos cranianos e espinais (estrutura e funções)

O corpo humano apresenta 12 pares de nervos que emergem diretamente do encéfalo e desempenham funções sensoriais, motoras ou ambas. Esses nervos, denominados nervos cranianos, controlam movimentos e sensações da cabeça e do pescoço, incluindo visão, audição, olfato, paladar e movimentos faciais, além de regular funções vitais como a respiração e a frequência cardíaca. Eles conectam o encéfalo a diversas partes do corpo, facilitando a comunicação e a coordenação necessárias para a percepção sensorial, a expressão facial, a deglutição e outras funções essenciais à vida e à interação com o ambiente.

Para explorar mais os nervos cranianos e suas funções específicas, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. cap. 14, p. 524-535.

Plexos (cervical, braquial, lombar, sacral, coccígeo)

Os plexos formados pelos nervos espinais são redes complexas de fibras nervosas que se originam da medula espinal e se reorganizam para inervar diferentes partes do corpo. Existem quatro principais plexos: cervical, braquial, lombar e sacral. Alguns autores consideram ainda um quinto plexo, denominado plexo coccígeo. Esses plexos são de extrema importância, pois garantem uma distribuição eficiente e coordenada de sinais motores e sensoriais, permitindo movimentos precisos, sensações e reflexos vitais para a função e a adaptação do corpo humano.

Para saber mais sobre plexos formados pelos nervos espinais e suas especificidades, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. cap. 13, p. 471-479.

Sistema motor somático (organização geral da junção neuromuscular, neurotransmissores e receptores)

O sistema motor somático é responsável pelo controle voluntário dos movimentos musculares esqueléticos e envolve a transmissão de sinais do sistema nervoso central, especificamente do córtex motor, através dos neurônios motores, até os músculos. Esse sistema permite a execução precisa de atividades cotidianas, como caminhar, escrever, comer e falar. A importância do sistema motor somático reside na sua capacidade de permitir a interação do corpo com o ambiente, facilitando movimentos coordenados e adaptativos essenciais para a sobrevivência e a realização de tarefas complexas.

Para saber mais sobre o sistema motor somático e sua importância, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. cap. 11, p. 371-373.

Referências Bibliográficas

NORRIS, T. L. Porth: fisiopatologia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

ROCHA, M. A.; ROCHA JÚNIOR, M. A.; ROCHA, C. F. Neuroanatomia. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2015.

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

SONNE, J.; LOPEZ-OJEDA, W. Neuroanatomy: cranial nerve. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2022. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470353/. Acesso em: 18 jun. 2024.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Aula 2

Sistema Nervoso Autônomo

Sistema nervoso autônomo

Olá, estudante! Nesta videoaula, você explorará o fascinante sistema nervoso autônomo, com isso aprenderá suas estruturas, suas funções e seu papel na manutenção da homeostase corporal. Assista à videoaula e mergulhe nesse tema tão importante tanto para sua formação quanto para sua prática profissional. Vamos lá!

Ponto de Partida

Nesta aula, você iniciará o estudo do sistema nervoso autônomo, a partir do qual compreenderá a anatomofisiologia das vias autonômicas simpática e parassimpática e como essas divisões participam do controle da homeostase corporal. Com isso, você será capaz de reconhecer os neurotransmissores que desempenham papel fundamental na comunicação entre os nervos das divisões autonômicas e os tecidos-alvo, além da importância dessa comunicação para o funcionamento do corpo humano. Prepare-se para aprofundar seus conhecimentos e transformar sua visão sobre o funcionamento do corpo humano. Aproveite para mergulhar no conhecimento que transformará sua prática profissional! Vamos lá!

A partir de agora, você vai acompanhar Pedro, um estudante de graduação na área da saúde que participa ativamente de um grupo de estudos multidisciplinar da universidade na qual estuda. Durante uma das reuniões do grupo, foi discutido o caso de Ana, 35 anos, que recentemente começou a apresentar sintomas que afetaram profundamente sua vida pessoal e profissional. Ana relatou que, nos últimos meses, passou a sentir uma fadiga intensa e inexplicável, tonturas frequentes ao se levantar, palpitações, sudorese excessiva e uma sensação constante de desmaio iminente. Esses sintomas se tornaram tão debilitantes que ela teve de reduzir suas horas de trabalho e evitar atividades antes rotineiras, como caminhar no parque ou ir ao supermercado. Preocupada, procurou atendimento médico no Hospital Universitário e, após uma série de exames, foi diagnosticada com disautonomia. Pedro, curioso e empenhado em entender melhor essa condição, começou a pensar em várias perguntas que gostaria de responder para ajudar no caso de Ana e para ampliar seu conhecimento: o que exatamente é a disautonomia? O que causa essa condição? Quais são os sintomas mais comuns e como eles afetam o corpo? Existem opções de tratamento eficazes? E, principalmente, como podemos apoiar pacientes como Ana a melhorarem sua qualidade de vida?

Você, no lugar de Pedro, como responderia a todos esses questionamentos?

Vamos Começar!

O sistema nervoso autônomo ou autonômico (SNA) atua auxiliando o organismo na manutenção da homeostase corporal. Assim, quando estímulos internos sinalizam para o sistema nervoso central (SNC) que é necessária determinada regulação do ambiente interno corporal, essa informação, após ser processada no SNC, gera uma resposta efetuada pelas eferências autonômicas, o que promoverá ações compensatórias frente à necessidade do organismo. As respostas geradas e efetuadas pelo SNA controlam processos involuntários no organismo, uma vez que as eferências autonômicas inervam músculos lisos, músculo cardíaco e glândulas.

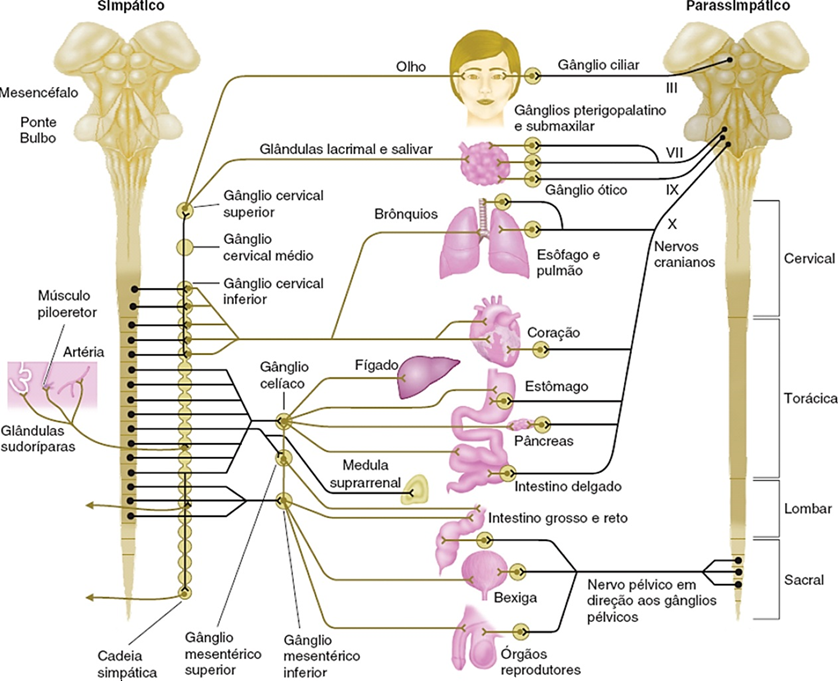

O SNA é subdividido em simpático e parassimpático. A maioria dos órgãos recebe inervação de ambas as divisões, um arranjo conhecido como inervação dupla. Em geral, uma divisão estimula o órgão a aumentar sua atividade e a outra faz diminuir a atividade do órgão, atuando de forma antagônica, com exceção de alguns locais, nos quais as divisões podem atuar de forma sinérgica, ou em estruturas que recebem inervação de somente uma das divisões do SNA. Na maioria das situações fisiológicas, há um balanço dinâmico entre as atividades simpáticas e parassimpáticas em cada tecido-alvo, de modo que esse balanço pode ser regulado para um lado ou para outro, podendo haver o predomínio de uma divisão autonômica ou de outra, dependendo da necessidade do organismo. Isso pode ser observado, por exemplo, durante o período prandial e pós-prandial, no qual ocorre um predomínio parassimpático; por outro lado, em uma situação de alarme, o predomínio é simpático. Assim, enquanto a divisão simpática é amplamente ativada em situações de luta ou fuga, coordenando as funções fisiológicas para responder de maneira apropriada à situação estressora, a divisão parassimpática atua de maneira sutil, reflexamente e de maneira tecido-específica. O SNA parassimpático, em conjunto com aferências específicas e interneurônios, realiza um papel importante mediando vários reflexos, como o barorreflexo em resposta ao aumento da pressão arterial e o reflexo pupilar à luz.

Quadro 1 | Funções dos sistemas autonômicos simpático e parassimpático

Órgão efetor | Resposta simpática | Resposta parassimpática |

| Pupila dos olhos | Dilatação | Contração |

| Glândulas salivares | Muco, enzimas | Secreção aquosa |

| Coração | Aumento da frequência e da força de contração | Diminuição da frequência cardíaca |

| Arteríolas e veias | Constrição e dilatação | ---------- |

| Pulmões | Dilatação dos bronquíolos | Constrição dos bronquíolos |

| Trato gastrointestinal | Diminuição da motilidade e da secreção | Aumento da motilidade e da secreção |

| Medula da adrenal | Secreção de catecolaminas | ---------- |

| Rins | Aumento da secreção de renina | ---------- |

| Bexiga urinária | Retenção urinária | Liberação da urina |

| Tecido adiposo | Lipólise | ---------- |

| Glândulas sudoríparas | Sudorese localizada | Sudorese generalizada |

| Órgãos sexuais masculinos | Ejaculação | Ereção |

Fonte: adaptado de Curi e Procópio (2017).

As vias autonômicas (simpáticas e parassimpáticas) são constituídas por dois neurônios dispostos em série. O primeiro, chamado de pré-ganglionar, cujo corpo celular se encontra no SNC, projeta-se para um gânglio autonômico, localizado fora do SNC. No gânglio, o neurônio pré-ganglionar faz sinapse com um segundo neurônio, o pós-ganglionar, cujo corpo celular está localizado no gânglio autonômico e cujo axônio se projeta para o tecido-alvo.

Uma característica importante das vias autonômicas é a divergência, o que faz, geralmente, com que cada neurônio pré-ganglionar, ao chegar no gânglio, faça sinapse com vários neurônios pós-ganglionares. Como cada neurônio pós-ganglionar pode inervar um tecido-alvo diferente, isso possibilita que um único sinal do SNC afete várias células-alvo ao mesmo tempo, permitindo que uma resposta pequena seja amplificada para um efeito mais amplo, o que é crucial para funções que necessitam de uma resposta rápida e coordenada em várias partes do corpo. Desse modo, a divergência das vias autonômicas é uma estratégia eficiente que permite a amplificação e a coordenação de respostas fisiológicas, melhorando a capacidade do organismo de manter a homeostase e responder a desafios ambientais de maneira rápida e eficaz.

No SNA simpático, o neurônio pré-ganglionar tem seu corpo celular situado na medula espinal, porção toracolombar (de T1 a L3), e faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Estes estão localizados em gânglios simpáticos pré-vertebrais ou paravertebrais. Os gânglios paravertebrais ou do tronco simpático formam uma fileira em ambos os lados da coluna vertebral, estendendo-se da base do crânio até o cóccix. Os axônios desses neurônios pós-ganglionares inervam principalmente os órgãos acima do diafragma, como cabeça, pescoço, ombros e coração. No pescoço, os gânglios paravertebrais são denominados de gânglios cervicais superiores, médios e inferiores, e o restante deles não apresenta nomenclatura específica. Os neurônios desses gânglios inervam as paredes do corpo, da cabeça, do pescoço, dos membros e do interior da cavidade torácica.

Os gânglios pré-vertebrais ou colaterais localizam-se anteriormente à coluna vertebral. Normalmente, os axônios pós-ganglionares de gânglios pré-vertebrais inervam os órgãos abaixo do diafragma, de modo que os gânglios pré-vertebrais principais são: gânglio celíaco, localizado em cada lado do tronco celíaco; gânglio mesentérico superior, situado próximo ao início da artéria mesentérica superior, porção superior do abdome; gânglio mesentérico inferior, localizado próximo ao início da artéria mesentérica inferior, na região média do abdome; gânglio aorticorrenal, localizado próximo à artéria renal de cada rim; e gânglio renal, também situado próximo à artéria renal de cada rim.

Siga em Frente...

Como os neurônios pré-ganglionares simpáticos estão próximos da medula espinal, a maioria de seus axônios é curta, ao passo que a maioria dos axônios pós-ganglionares simpáticos é longa. Enquanto os neurônios pré-ganglionares simpáticos liberam o neurotransmissor acetilcolina (ACh) na sinapse com o neurônio pós-ganglionar, os neurônios pós-ganglionares simpáticos se projetam para o tecido-alvo, onde liberam principalmente o neurotransmissor noradrenalina (NA), embora algumas terminações também possam liberar ACh, como fazem as glândulas sudoríparas.

É importante destacar que, no sistema nervoso simpático, há uma particularidade na distribuição das fibras pré-ganglionares: algumas delas, originadas entre T5 e T8, passam pelos gânglios paravertebrais e pelo gânglio celíaco sem fazer sinapse e se projetam em direção à medula adrenal, onde fazem sinapse com neurônios pós-ganglionares modificados que apresentam axônios muito curtos e secretam os neurotransmissores noradrenalina (20%) e adrenalina (80%) para a corrente sanguínea.

No SNA parassimpático, o corpo celular do neurônio pré-ganglionar está localizado ou no tronco encefálico ou na porção sacral da medula espinal, liberando ACh na sinapse com o neurônio pós-ganglionar nos gânglios parassimpáticos, que se localizam próximo ou dentro dos tecidos-alvo. Os neurônios pós-ganglionares dessa via fazem sinapse com o tecido-alvo liberando o neurotransmissor ACh. Portanto, o axônio do neurônio pré-ganglionar parassimpático é relativamente longo, enquanto o axônio do neurônio pós-ganglionar parassimpático é bem curto, uma vez que está praticamente justaposto ao órgão efetor final.

Os neurotransmissores liberados por neurônios das vias autonômicas se ligam a diferentes receptores presentes nos locais ou nos tecidos efetores. Como existem diferentes tipos e subtipos de receptores, a resposta do neurotransmissor será específica e variada, dependendo do tipo e do subtipo de receptor ao qual ele se ligar. Tanto os neurônios pré-ganglionares simpáticos quanto os parassimpáticos liberam ACh como neurotransmissor, que se liga a receptores colinérgicos nicotínicos presentes nos neurônios pós-ganglionares. A grande maioria dos neurônios pós-ganglionares simpáticos libera NA, que se liga a receptores adrenérgicos dos tipos alfa (α-adrenérgicos) ou beta (β-adrenérgicos) nas células-alvo. Já os neurônios pós-ganglionares parassimpáticos liberam ACh, que se liga a receptores colinérgicos muscarínicos presentes nas células-alvo. Uma grande variedade de fármacos e produtos naturais pode seletivamente ligar-se a receptores colinérgicos ou adrenérgicos específicos nas vias autonômicas, mimetizando ou bloqueando a ação do neurotransmissor. Eles são denominados, respectivamente, de agonistas ou antagonistas autonômicos de ação direta. Contudo, alguns agonistas e antagonistas podem atuar de forma indireta, modificando a secreção, a recaptação ou a degradação dos neurotransmissores.

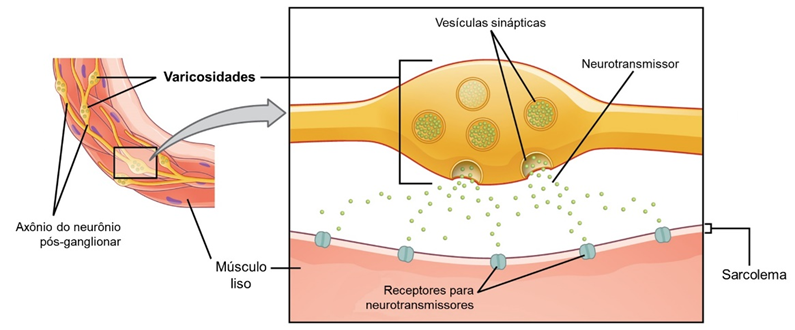

As terminações dos axônios pós-ganglionares autonômicos apresentam várias áreas alargadas, semelhantes a contas de um colar. Cada uma dessas “contas” é chamada de varicosidade e contém, no seu interior, vesículas preenchidas com neurotransmissores. Assim, quando um potencial de ação chega na varicosidade, os canais de cálcio dependentes de voltagem se abrem, e os íons cálcio adentram o neurônio, estimulando a liberação do neurotransmissor presente nas vesículas por exocitose, na fenda sináptica. Após liberado, o neurotransmissor pode seguir dois caminhos: difundir-se pelo líquido intersticial até encontrar um receptor específico para ele na célula-alvo ou afastar-se da sinapse. Ao ligar-se a seu receptor específico na célula-alvo, o neurotransmissor promove a regulação da atividade dessa célula, estimulando ou inibindo sua atividade.

O SNA pode ser controlado por vias que fazem sinapse em neurônios pré-ganglionares autônomos. Algumas delas são: vias reflexas da medula espinal; vias do tronco encefálico; e sistemas de controle descendentes provenientes de níveis superiores do SNC, como o hipotálamo.

A medula espinal atua como uma via importante para os reflexos autonômicos. Certas respostas autônomas, como reflexos de micção e defecação, são coordenadas a este nível, embora possam ser moduladas por sinais provenientes do cérebro. O tronco encefálico também desempenha um papel fundamental no controle autonômico: o bulbo, por exemplo, contém centros que regulam a frequência cardíaca, a pressão arterial e a respiração. Esses centros recebem informações sensoriais do corpo e ajustam a atividade dos sistemas simpático e parassimpático para manter a homeostase. Já o hipotálamo é a principal central de controle do SNA, uma vez que integra sinais provenientes de diferentes partes do cérebro e do corpo e envia comandos para as vias simpáticas e parassimpáticas. Além de regular funções autonômicas como temperatura corporal, fome, sede e ciclos de sono, o hipotálamo também responde a estímulos emocionais, preparando o corpo para situações de "luta ou fuga". Desse modo, ele recebe informações de parâmetros fisiológicos específicos e usa-as para manter cada um desses parâmetros em um ponto de ajuste específico, garantindo a homeostasia. Algumas regiões do cérebro, que não o hipotálamo, também estão envolvidas no controle autonômico, como o córtex cerebral e o sistema límbico, principalmente em respostas emocionais. Por exemplo, o estresse e a ansiedade podem ativar a resposta simpática, aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial.

Agora que você conheceu as principais características do sistema nervoso autônomo, suas divisões e funções, você é capaz de compreender a importância do conhecimento desses temas para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

Depois de aprender as principais características do sistema nervoso autônomo, bem como a importância de suas subdivisões para o funcionamento do corpo humano, é hora de retomarmos nossa situação-problema.

A partir de agora, vamos relembrar o caso do Pedro, um estudante de graduação na área da saúde que participa do grupo de estudos multidisciplinar da universidade na qual estuda. Durante uma das reuniões do grupo, foi discutido o caso de Ana, 35 anos, que recentemente começou a apresentar sintomas que afetaram profundamente sua vida pessoal e profissional. Ana relatou que, nos últimos meses, passou a sentir uma fadiga intensa e inexplicável, tonturas frequentes ao se levantar, palpitações, sudorese excessiva e uma sensação constante de desmaio iminente. Esses sintomas se tornaram tão debilitantes que ela teve de reduzir suas horas de trabalho e evitar atividades antes rotineiras, como caminhar no parque ou ir ao supermercado. Preocupada, Ana procurou atendimento médico no Hospital Universitário e, após uma série de exames, foi diagnosticada com disautonomia. Pedro, curioso e empenhado em entender melhor essa condição, começou a pensar em várias perguntas que gostaria de responder para ajudar no caso de Ana e para ampliar seu conhecimento: o que exatamente é a disautonomia? O que causa essa condição? Quais são os sintomas mais comuns e como eles afetam o corpo? Existem opções de tratamento eficazes? E, principalmente, como podemos apoiar pacientes como Ana a melhorarem sua qualidade de vida?

Agora você já é capaz de ajudar a solucionar as dúvidas de Pedro. Vamos lá?

Primeiramente, é importante destacar que o sistema nervoso autônomo (SNA) regula importantes funções nos diversos sistemas orgânicos, como o cardiovascular, o digestório e o gênito-urinário. Esse sistema propicia ajustes para a expressão de comportamentos motivados ou respostas compensatórias frente a estímulos internos e externos para, em conjunto com o sistema endócrino, promover a manutenção da homeostase corporal. Suas disfunções podem determinar diversas manifestações clínicas, algumas debilitantes e graves.

Inúmeras patologias podem comprometer o SNA e determinar a sintomatologia. Dentre elas, podemos destacar a disautonomia, uma disfunção do SNA, caracterizada por um conjunto de manifestações clínicas com uma grande variedade de sinais e sintomas. Essa condição pode ter diversas causas, incluindo doenças autoimunes, diabetes, infecções virais, intoxicação por metais pesados e condições genéticas. A disautonomia pode ser primária (idiopática), quando ocorre sem uma causa subjacente identificável, ou secundária, quando é resultado de outra condição médica. Algumas causas incluem neuropatia autonômica diabética, síndrome de Ehlers-Danlos, doença de Parkinson, síndrome de Sjögren, entre outras. Os sintomas variam amplamente entre os indivíduos, mas os mais comuns incluem: fadiga intensa, tonturas e desmaios (geralmente ocasionados por hipotensão ortostática, uma queda da pressão arterial ao ficar em pé), taquicardia, sudorese excessiva (sem relação com a temperatura ambiente), problemas digestivos (como náuseas, vômitos, constipação, refluxo), dispneia, disfunção erétil em homens, secura vaginal e dificuldade de orgasmo em mulheres, sede excessiva. Embora não exista uma cura para a disautonomia, várias abordagens de tratamento podem ajudar a gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, como o uso de medicamentos para controlar a pressão arterial, ingestão adequada de líquidos e sal para aumentar o volume sanguíneo, uso de meias de compressão para melhorar a circulação sanguínea, realização de fisioterapia para ajudar a manter o equilíbrio e a coordenação motora.

Saiba Mais

Visão geral do sistema nervoso autônomo

O sistema nervoso autônomo (SNA) regula as funções involuntárias do corpo, como a digestão, a respiração e a pressão arterial. Dividido em simpático e parassimpático, o SNA mantém o equilíbrio interno, permitindo que o corpo humano responda adequadamente a diferentes condições e garantindo o bom funcionamento dele.

Anatomofisiologia das vias autônomas simpática e parassimpática

As vias autonômicas simpática e parassimpática desempenham papéis complementares na regulação das funções involuntárias do corpo humano. Geralmente, a divisão simpática prepara o corpo para situações de "luta ou fuga", aumentando a frequência cardíaca, dilatando as pupilas e inibindo a digestão. Por outro lado, a divisão parassimpática promove, na grande maioria das vezes, efeitos antagônicos, diminuindo a frequência cardíaca, contraindo as pupilas e estimulando atividades digestivas. Essa dualidade é crucial para manter o equilíbrio fisiológico e permitir que o corpo responda adequadamente a diferentes situações, garantindo, assim, a homeostase e a saúde geral.

Para saber mais sobre as características das vias autônomas simpática e parassimpática, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. Berne & Levy: fisiologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024. cap.11, p. 225-233.

Neurotransmissores adrenérgicos e colinérgicos

O sistema nervoso autônomo regula funções involuntárias essenciais por meio da liberação de diferentes neurotransmissores. A correta função desses neurotransmissores é essencial para a manutenção da homeostase e para a resposta adequada a diferentes estímulos, garantindo a saúde e o equilíbrio do corpo humano.

Para saber mais sobre os neurotransmissores do sistema nervoso autônomo, acesse a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. cap. 15, p. 557-560.

Referências Bibliográficas

CURI, R.; PROCÓPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. Berne & Levy: fisiologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2024.

NORRIS, T. L. Porth: fisiopatologia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

SISTEMA nervoso autônomo vs. somático. Khan Academy, [s. l., s. d.]. Disponível em: https://pt.khanacademy.org/science/health-and-medicine/human-anatomy-and-physiology/introduction-to-muscles/v/autonomic-somatic-nervous-system. Acesso em: 18 jun. 2024.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Aula 3

Sentidos Somáticos

Sentidos somáticos

Olá, estudante! Nesta videoaula, você conhecerá os sentidos somáticos e estudará tópicos essenciais como a percepção da dor e da temperatura e a propriocepção. Assista à videoaula e mergulhe nessa jornada de aprendizado! Vamos lá!

Ponto de Partida

Nesta aula, você, estudante, iniciará o estudo dos sentidos somáticos, a partir do qual compreenderá como o corpo humano percebe e responde a estímulos dolorosos. Além disso, com esta aula, você será capaz de compreender como ocorre a regulação da temperatura corporal e sua importância para o funcionamento do organismo. Por fim, você compreenderá como o corpo mantém o senso de posição e o movimento dos membros, conhecida como propriocepção. Prepare-se para aprofundar seus conhecimentos e transformar sua visão sobre o funcionamento do corpo humano! Aproveite para mergulhar no conhecimento que transformará sua prática profissional! Vamos lá!

A partir de agora, você acompanhará o caso de Ana, uma estudante de graduação da área da saúde, que, durante a realização de uma atividade física na academia, desequilibrou-se na esteira e caiu. No momento da queda, não percebeu exatamente o que havia acontecido, pois, com muita vergonha, levantou-se rapidamente, pegou seus pertences e foi para casa. Passadas algumas horas, Ana começou a sentir fortes dores no joelho e no tornozelo. Não suportando mais a dor e preocupada com o inchaço do joelho, ela resolveu procurar atendimento médico em um hospital próximo a sua residência. Após ser atendida e realizar alguns exames de imagem, Ana foi diagnosticada com uma luxação patelar, ou seja, sua patela havia saído do lugar. Segundo o médico, o osso seria colocado no lugar e, depois, o joelho seria imobilizado para uma recuperação mais rápida. Ana ficou apavorada, pois já não estava mais aguentando de dor e essa recolocação do osso no lugar com certeza seria muito dolorosa. Nesse momento, ela só conseguia pensar na dor que estava sentindo e na que ainda iria sentir. Enquanto aguardava o procedimento, começou a se perguntar: como ocorre a percepção da dor? Existe algum tipo de receptor específico? O tipo de dor que estava sentindo era a tal dor referida?

Você, no lugar de Ana, como responderia a todos esses questionamentos?

Vamos Começar!

Os sentidos somáticos são fundamentais para a interação do corpo humano com o ambiente e para a manutenção do equilíbrio interno. Eles incluem a percepção da temperatura e da dor e a propriocepção. Cada um deles tem receptores especializados que captam estímulos específicos e os convertem em sinais nervosos transmitidos ao sistema nervoso central para processamento.

Temperatura

A percepção da temperatura é um processo sensorial vital que permite ao corpo humano detectar e responder às variações térmicas do ambiente e do próprio organismo. Esse sistema é mediado por receptores especializados conhecidos como termorreceptores, distribuídos principalmente pela pele e pelo tecido subcutâneo. Os termorreceptores (aferentes térmicos) são terminações nervosas livres que podem ser divididas em dois tipos principais: receptores de frio, que são mais sensíveis a temperaturas baixas, e de calor, que respondem melhor a temperaturas elevadas. Existe um número consideravelmente maior de receptores para o frio do que para o calor. Os termorreceptores são capazes de detectar variações mínimas de temperatura e enviar sinais elétricos ao sistema nervoso central, permitindo que o corpo regule sua temperatura interna e responda a estímulos externos.

Esses aferentes térmicos projetam seus axônios até o corno dorsal da medula espinal, local onde os sinais térmicos são processados por neurônios de associação de segunda ordem, que ativam os neurônios de projeção, fazendo com que os axônios cruzem para o lado oposto da medula e ascendam pelo sistema anterolateral multissináptico de condução lenta para o lado oposto do encéfalo, chegando a regiões talâmicas e ao córtex somatossensorial.

A percepção da temperatura desempenha um papel crucial na regulação da homeostase térmica corporal, pois a manutenção da temperatura corporal dentro de limites estreitos é essencial para o funcionamento adequado das enzimas, do metabolismo celular e de outras funções fisiológicas. As respostas do sistema nervoso a alterações na temperatura incluem ajustes na circulação sanguínea, sudorese e até mesmo contração muscular involuntária para gerar calor. Além de sua importância na termorregulação, a percepção da temperatura também é crucial para a segurança do organismo. A capacidade de detectar calor excessivo ou frio intenso permite que o corpo reaja a condições ambientais extremas que possam representar riscos à saúde, como insolação, queimaduras ou hipotermia.

Dor

A percepção da dor é um fenômeno complexo e essencial para a sobrevivência dos seres humanos. Esse sistema sensorial especializado permite detectar e responder a estímulos nocivos ou lesivos que podem causar danos aos tecidos do corpo. A dor é mediada por receptores específicos denominados nociceptores, terminações nervosas livres encontradas em todos os tecidos do corpo, exceto no encéfalo. Os sinais aferentes dos nociceptores são levados ao SNC por dois tipos de fibras sensoriais primárias: fibras Aδ (A-delta) e fibras C. Os nociceptores sensíveis aos estímulos mecânicos e térmicos são terminações de fibras Aδ, fibras finas e mielinizadas.

Existem dois tipos principais de dor: a rápida e a lenta. A dor rápida, descrita como aguda e localizada, ocorre imediatamente após um estímulo nocivo, não ocorre nos tecidos mais profundos do corpo e é transmitida ao SNC por fibras do tipo Aδ. A dor lenta, descrita como surda e mais difusa, é transmitida por fibras finas não mielinizadas do tipo C. Esse tipo de dor se inicia com uma latência de 1 segundo ou mais após a aplicação do estímulo e, em vez de sofrer adaptação, tende a aumentar com a permanência do estímulo, em um processo que denominamos hiperalgesia. A dor lenta pode ocorrer tanto na pele quanto em tecidos mais profundos ou órgãos internos é de tipo prolongado e persistente, muitas vezes desencadeada por lesões crônicas ou inflamação. Pode ser descrita como latejante ou ardente.

As fibras C que originam receptores chamados de silenciosos, presentes nas vísceras, não são ativados diretamente pela maioria dos estímulos nocivos, mas são bastante sensíveis a elementos químicos e substâncias pró-inflamatórias liberados nos tecidos lesados, como histamina, prostaglandinas e substância P. Desse modo, os receptores silenciosos são responsáveis pelo aumento da sensibilidade à dor aumentada no local do dano tecidual, sendo esse tipo de dor denominado de dor inflamatória.

Os reflexos nociceptivos iniciam-se com a ativação das terminações nervosas livres por estímulos mecânicos, químicos ou térmicos, gerando potenciais de ação que se propagam via fibras C ou Aδ para o corno dorsal da medula espinal. A partir desse local, esses potenciais de ação podem seguir duas vias: ou podem ser integrados na medula espinal, gerando respostas reflexas protetoras (reflexos espinais) ou podem ascender para o córtex cerebral, onde será gerada a sensação consciente de dor. Desse modo, os neurônios nociceptivos primários podem fazer sinapse com interneurônios na medula espinal, gerando respostas reflexas espinais, ou podem fazer sinapses com neurônios secundários que se projetam ao encéfalo, gerando a percepção da dor. Nas vias ascendentes, os neurônios sensoriais secundários cruzam a linha média do corpo na medula espinal e ascendem ao tálamo e a áreas sensoriais do córtex. Essas vias também projetam axônios para o sistema límbico e para o hipotálamo, por isso a dor pode ser acompanhada de manifestação emocional, como o sofrimento, e de várias reações autônomas, como náuseas, vômitos e sudorese. As respostas reflexas espinais também são importantes, pois iniciam reflexos protetores inconscientes, rápidos, que automaticamente retiram a área estimulada, afastando-a da fonte do estímulo, tal como acontece quando, por acidente, encostamos em um recipiente quente. Nesse caso, um reflexo automático de retirada faz com que a mão seja retirada mesmo antes da geração da percepção do calor.

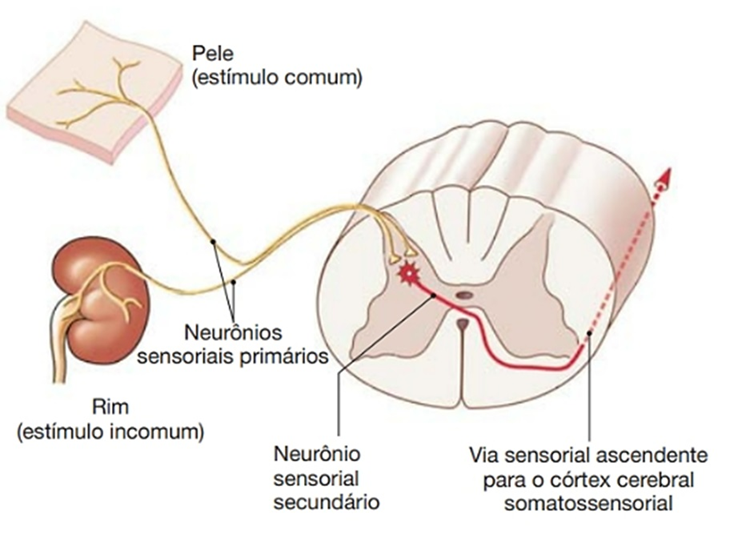

A dor visceral, como a dor no coração e em outros órgãos internos, é geralmente mal localizada, podendo ser sentida em áreas distantes da origem do estímulo. Esse tipo de dor é chamado de dor referida e ocorre porque as células que sinalizam a aferência visceral, geralmente, também transmitem informações de receptores cutâneos. Desse modo, o encéfalo pode acabar identificando equivocadamente a fonte da dor, como ocorre quando o músculo cardíaco está isquêmico, e a dor é sentida na parede torácica e no membro superior esquerdo.

A percepção da dor pode ser modulada em vários níveis no sistema nervoso, podendo ser exacerbada por experiências passadas ou suprimida em situações de emergência, nas quais a dor precisa ser ignorada para a sobrevivência do indivíduo. Nesses casos, vias descendentes que trafegam pelo tálamo inibem neurônios nociceptores na medula espinal. A dor também pode ser suprimida no corno dorsal da medula espinal, antes mesmo que os estímulos cheguem aos tratos espinais ascendentes. Isso é possível porque as fibras C nociceptivas fazem sinapses com interneurônios presentes na medula espinal e que inibem tonicamente as vias ascendentes da dor. Quando essas fibras C são ativadas por um estímulo doloroso, elas estimulam a via ascendente para o encéfalo e bloqueiam a inibição tônica nos interneurônios, permitindo que as informações de dor da fibra C sigam em direção ao encéfalo.

A atividade dos neurônios na medula espinal que retransmitem informações nociceptivas pode ser alterada por aferências não dolorosas, mostrando que o sistema nervoso possui sistemas envolvidos no controle eferente (descendente) da sensibilidade dolorosa. Esse sistema modulatório foi proposto pela teoria da comporta, de acordo com a qual, as fibras Aβ, responsáveis por carregar informação sensorial de estímulos mecânicos, ajudam a bloquear a transmissão da dor. Essas fibras fazem sinapse com interneurônios inibidores na medula espinal, aumentando a atividade inibidora deles. Se estímulos simultâneos de fibras C e Aβ chegam ao interneurônio inibidor, a resposta integrada é a inibição parcial da via ascendente da dor, sendo esta percebida pelo cérebro menor. Isso explica por que, quando batemos o dedo do pé, por exemplo, esfregar a região diminui a dor. O estímulo tátil (esfregar) estimula fibras Aβ, ajudando a minimizar a sensação de dor.

Siga em Frente...

Propriocepção

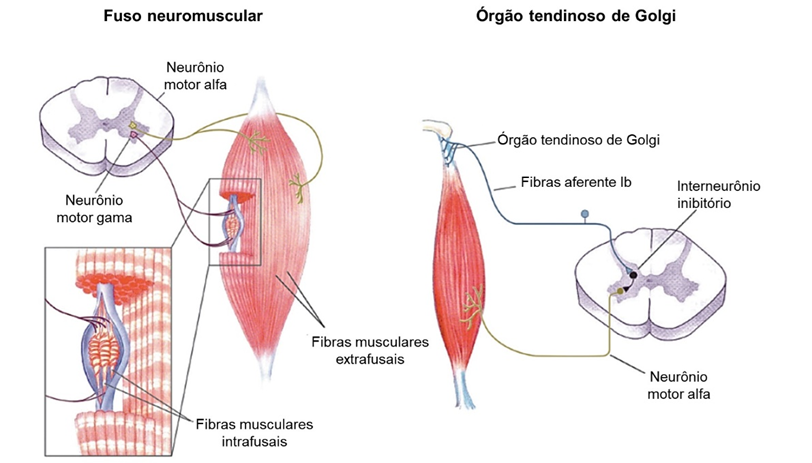

A propriocepção é responsável por fornecer informações sobre a posição espacial, o movimento e o equilíbrio dos membros e do corpo como um todo. Esse sistema sensorial utiliza receptores sensoriais especiais localizados nos músculos, nos tendões, nas articulações e nos ligamentos, conhecidos como proprioceptores, para detectar alterações na posição e no movimento dos segmentos corporais. Os principais tipos de proprioceptores são os fusos musculares, os órgãos tendinosos de Golgi e os receptores articulares. Os fusos musculares são receptores de estiramento responsáveis pela detecção do comprimento muscular e de suas alterações. São formados por fibras musculares modificadas denominadas fibras intrafusais, agrupadas em feixes e envoltas por uma cápsula de tecido conjuntivo. Os fusos musculares estão arranjados em paralelo com as fibras musculares, de modo que são estirados ou encurtados conforme as fibras musculares alteram seu comprimento. Por exemplo, quando um músculo se estende, as fibras intrafusais dos fusos musculares também se esticam, estirando a cápsula e ativando as terminações nervosas sensoriais presentes dentro do fuso. As terminações nervosas dos fusos musculares transmitem informações sobre o grau de alongamento do músculo ao sistema nervoso central por meio de fibras sensoriais do tipo Ia (fibras aferentes primárias) e tipo II (fibras aferentes secundárias). Essas informações proprioceptivas são essenciais para o cérebro monitorar continuamente a posição dos músculos e das articulações, já que são processadas e integradas pelo cérebro e pela medula espinhal, que, em seguida, transmitem sinais de volta aos músculos para ajustar a atividade contrátil. Esse feedback contínuo dos fusos musculares ajuda a ajustar as contrações musculares para manter o equilíbrio postural, a coordenação motora e a estabilidade durante o movimento.

Os órgãos tendinosos de Golgi são estruturas encapsuladas, localizadas na junção entre tendão e músculo. São inervados por fibras sensoriais do tipo Ib, cujas terminações se ramificam em meio às fibras colágenas que compõem a estrutura. Quando um músculo se contrai, gera tensão no tendão próximo, o que resulta em estiramento dos órgãos tendinosos de Golgi, que, então, ativam as fibras nervosas sensoriais dentro deles. Essas fibras transmitem sinais sensoriais para o sistema nervoso central, informando a magnitude da tensão gerada no tendão. O cérebro e a medula espinhal processam essas informações e ajustam a atividade muscular em resposta. Os órgãos tendinosos de Golgi desempenham um papel crucial na prevenção de lesões musculares, pois induzem relaxamento muscular reflexo quando a tensão é excessiva. Isso é conhecido como reflexo de inibição autogênica, no qual a resposta é a inibição do músculo agonista e a excitação do antagonista, ajudando a regular a força da contração muscular. Além disso, esses receptores contribuem para a coordenação muscular, a precisão do movimento e a proteção dos tendões contra tensões prejudiciais, essenciais para o desempenho atlético e para atividades diárias.

Os receptores articulares estão presentes nas cápsulas e nos ligamentos localizados ao redor das articulações do corpo. São estimulados pela distorção ou deformação mecânica ocasionada pelas mudanças da posição dos ossos unidos por articulações flexíveis. A informação sensorial proveniente de receptores articulares é integrada principalmente no cerebelo.

Vamos Exercitar?

Agora que você já conheceu as principais características dos sentidos somáticos, bem como a importância deles para o corpo humano, vamos retomar nossa situação-problema.

Recordemos, então, o caso do Ana, uma estudante de graduação da área da saúde, que, durante a realização de uma atividade física na academia, desequilibrou-se na esteira e caiu. No momento da queda, não percebeu exatamente o que havia acontecido, pois, com muita vergonha, levantou-se rapidamente, pegou seus pertences e foi para casa. Passadas algumas horas, Ana começou a sentir fortes dores no joelho e no tornozelo. Não suportando mais a dor e preocupada com o inchaço do joelho, ela resolveu procurar atendimento médico em um hospital próximo a sua residência. Após ser atendida e realizar alguns exames de imagem, Ana foi diagnosticada com uma luxação patelar, ou seja, sua patela havia saído do lugar. Segundo o médico, o osso seria colocado no lugar e, depois, o joelho seria imobilizado para uma recuperação mais rápida. Ana ficou apavorada, pois já não estava mais aguentando de dor e essa recolocação do osso no lugar com certeza seria muito dolorosa. Nesse momento, ela só conseguia pensar na dor que estava sentindo e na que ainda iria sentir. Enquanto aguardava o procedimento, começou a se perguntar: como ocorre a percepção da dor? Existe algum tipo de receptor específico? O tipo de dor que estava sentindo era a tal dor referida?

Agora você já é capaz de ajudar a solucionar as dúvidas de Ana. Vamos lá?

Primeiramente, é importante destacar que a percepção da dor é um mecanismo complexo que envolve diversos componentes anatômicos e fisiológicos do sistema nervoso. Quando Ana caiu e sofreu a luxação patelar, várias estruturas do sistema somatossensorial foram ativadas. A lesão patelar ativou nociceptores presentes no local, que enviaram impulsos nervosos, por meio de fibras nervosas Aδ e C para a medula espinal. As fibras Aδ transmitem a dor rápida e aguda, enquanto as fibras C transmitem a dor lenta e crônica. Na medula espinal, esses neurônios nociceptivos primários fazem sinapse com neurônios secundários que se projetam ao encéfalo, gerando a percepção da dor. Nas vias ascendentes, os neurônios sensoriais secundários cruzam a linha média do corpo na medula espinal e ascendem ao tálamo e a áreas sensoriais do córtex, onde a dor é percebida e localizada. No caso de Ana, a dor é percebida no joelho e no tornozelo, áreas específicas afetadas pela luxação. A dor referida é uma situação em que a dor é percebida em uma localização diferente da origem do estímulo nocivo. No caso de Ana, a dor no joelho e no tornozelo é direta, não referida, pois corresponde ao local da lesão. A dor referida ocorre quando fibras nervosas de diferentes partes do corpo convergem em neurônios comuns na medula espinal. Por exemplo, nervos sensoriais da pele e de órgãos internos podem se encontrar nos mesmos neurônios espinais. Nesse caso, o cérebro pode interpretar os sinais de dor provenientes de órgãos internos como se estivessem vindo de uma área superficial do corpo, que compartilha o mesmo caminho neural.

Saiba Mais

Dor

A dor é uma resposta vital do corpo humano, visto que sinaliza a presença de lesões ou condições potencialmente prejudiciais a ele. Receptores específicos, chamados nociceptores, detectam estímulos dolorosos, como pressão excessiva, calor extremo e substâncias químicas liberadas por células danificadas. Esses nociceptores transmitem essas informações por meio de fibras nervosas ao cérebro, onde a dor é percebida e interpretada. A percepção da dor é crucial para proteger o corpo, permitindo que o indivíduo reaja a lesões e evite danos adicionais. Além disso, a dor orienta o tratamento médico, ajudando a diagnosticar e tratar doenças ou lesões.

Para saber mais sobre a dor, sua modulação e a importância para o organismo humano, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. cap. 10, p. 320-324.

Temperatura

A percepção da temperatura é fundamental para a homeostase e o bem-estar do corpo humano. Receptores específicos, chamados termorreceptores, localizados na pele e em tecidos profundos, detectam variações de temperatura. Os termorreceptores são divididos em receptores de frio e receptores de calor, cada um respondendo a diferentes faixas de temperatura. A informação sobre a temperatura é transmitida ao cérebro, o que permite, posteriormente, respostas apropriadas, como a ativação do suor para resfriar o corpo ou tremores para aquecê-lo. Esse sistema é essencial para proteger o organismo contra condições extremas de temperatura e para manter o ambiente interno constante.

Para saber mais sobre esse tema, acesse a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

BALDO, M. V. C. Somestesia. In: AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. cap. 17, p. 316-317.

Propriocepção

A propriocepção é a capacidade do corpo de perceber sua posição e seu movimento no espaço. Essa função é mediada por receptores sensoriais localizados nos músculos, nos tendões e nas articulações, como os fusos musculares e os órgãos tendinosos de Golgi. A propriocepção é crucial para a coordenação motora, o equilíbrio e a execução de movimentos precisos. Sem ela, atividades diárias como caminhar, correr ou até mesmo pegar um objeto se tornariam desafiadoras. Além disso, a propriocepção ajuda na prevenção de lesões, permitindo ajustes posturais rápidos e eficientes, e é essencial para a manutenção da postura e para o controle motor fino e grosso.

Para explorar mais esse tema, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. cap. 16, p. 577-579.

Referências Bibliográficas

AIRES, M. M. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

CURI, R.; PROCÓPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Aula 4

Visão Geral do Sistema Circulatório

Visão geral do sistema circulatório

Olá, estudante! Nesta videoaula, você explorará o sistema circulatório, suas estruturas e funções. Não perca esta oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e melhorar sua prática profissional. Assista à videoaula e descubra a importância do sistema circulatório para a saúde humana. Vamos lá!

Ponto de Partida

Nesta aula, você, estudante, iniciará o estudo do sistema circulatório. A partir dele, você compreenderá a anatomofisiologia desse sistema, bem como os principais aspectos histológicos de seus componentes. Você será capaz, ainda, de compreender como o sistema circulatório se desenvolve e como alterações durante o seu desenvolvimento podem acarretar o aparecimento de patologias. Prepare-se para uma aula repleta de informações valiosas que o ajudarão a aprofundar seu entendimento sobre o sistema circulatório e sua importância para o funcionamento adequado do corpo humano. Esse conhecimento não só ampliará sua base teórica, mas também será fundamental na sua prática profissional. Aproveite essa oportunidade para aprimorar suas habilidades e se tornar um profissional ainda mais completo! Vamos começar?

A partir de agora você vai acompanhar o caso de Maria, uma gestante de 30 anos que notou suas “varizes” nas pernas, que já a incomodavam antes da gestação, piorarem muito durante a gravidez. Como tem se sentido cada vez mais desconfortável com essa situação, decidiu procurar um médico. Durante a consulta, ela relatou que tem observado suas pernas incharem, além de sentir uma sensação de peso e cansaço, dor e desconforto, especialmente ao final do dia. Também disse apresentar coceira e sensação de queimação ao redor das veias afetadas. Maria comentou ainda que sua mãe sofre igualmente de varizes e já tinha passado por uma cirurgia para tratar a condição. Ela mencionou que sua mãe teve um episódio de "vazamento de sangue pelas varizes" e acabou sendo operada com urgência. Maria trabalha como secretária e passa o dia todo sentada, além de ser sedentária. O médico, após uma avaliação, confirmou o diagnóstico de varicosidades e prescreveu o uso de meias de compressão, recomendou a realização de exercícios físicos e uma dieta balanceada para evitar o sobrepeso durante a gestação. Aproveitando a consulta, Maria fez algumas perguntas ao médico: “as varizes são hereditárias, já que minha mãe também as apresenta? Por que as varizes pioraram com a gestação? De que forma a meia de compressão ajuda na sua situação? Por que é importante fazer exercícios físicos e melhorar a alimentação?”.

Você, no lugar do médico, como responderia a todos esses questionamentos?

Vamos Começar!

O sistema circulatório é formado por coração, sangue e um sistema de vasos sanguíneos. Nessa estrutura, o coração atua bombeando o sangue através do sistema fechado de vasos sanguíneos. A pressão gerada no coração empurra o sangue, em uma única direção, continuamente pelo sistema, assegurando a distribuição de nutrientes absorvidos no trato digestório, gases (O2 e CO2) e moléculas sinalizadoras para todas as células do corpo, bem como a remoção de resíduos metabólicos.

O sistema circulatório está envolvido na manutenção da temperatura corporal, promovendo a distribuição de calor, por meio da vasodilatação (aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos) e vasoconstrição (diminuição do diâmetro dos vasos sanguíneos), que ajudam a liberar ou conservar calor conforme a necessidade do organismo. No sistema circulatório, o sangue transporta células do sistema imune e anticorpos, essenciais para a defesa do corpo contra infecções e doenças. Outra função do sistema circulatório é a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, sistema que ajuda a regular a quantidade de líquidos e eletrólitos no corpo, essenciais para o funcionamento adequado das células e dos órgãos.

O sangue contém tampões que ajudam a manter o pH dos líquidos corporais dentro de uma faixa estreita, essencial para a função enzimática e celular. E é nele também que estão as plaquetas e as proteínas plasmáticas que colaboram no processo de coagulação sanguínea, impedindo a perda excessiva de sangue em caso de lesões, atuando como um sistema de proteção para o organismo.

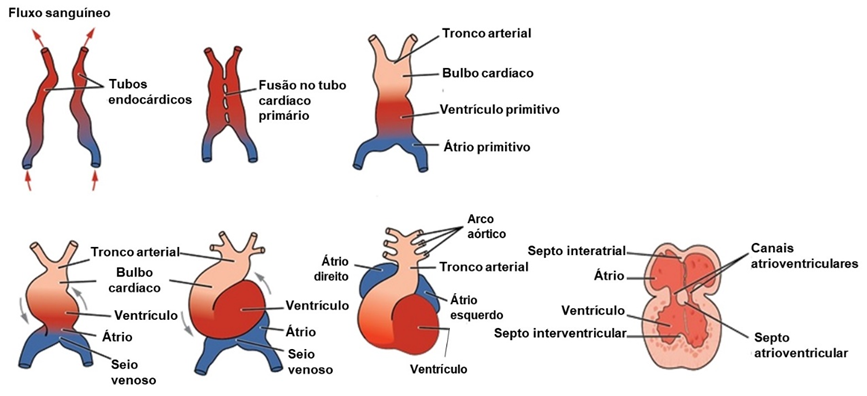

O sistema circulatório é um dos primeiros a se desenvolver no embrião humano, refletindo sua importância crucial para a sobrevivência e o crescimento do organismo. O desenvolvimento cardíaco e vascular começa precocemente, durante a terceira semana de gestação, e continua ao longo do primeiro trimestre. O coração começa a se formar a partir de uma região especializada do mesoderma, conhecida como área cardiogênica primária ou campo cardíaco primário. Esse campo origina duas populações de células mesodérmicas que se diferenciam, formando um par de filamentos alongados denominados cordões cardiogênicos, que, em seguida, desenvolvem um centro oco, formando tubos endocárdicos bilaterais. Com o avanço da gastrulação, esses tubos endocárdicos se fundem na linha média para formar o tubo cardíaco, por volta do 21º dia após a fertilização. No 22º dia de gestação, o tubo cardíaco já apresenta cinco regiões distintas (seio venoso, átrio primitivo, ventrículo primitivo, bulbo cardíaco e tronco arterial) e começa a bombear sangue. Inicialmente, o seio venoso recebe sangue de todas as veias do embrião. As contrações do coração começam nessa região do seio venoso e prosseguem sequencialmente nas outras. Dessa forma, nesse estágio, o coração consiste em várias regiões não pareadas. Ao 23º dia após a fertilização, o tubo cardíaco se alonga, começa a formar alças e dobradura, resultando na formação de uma estrutura em “S”. Com a ocorrência desses movimentos, ao final do 28º dia, os átrios e ventrículos primitivos são reorientados, adotando suas posições finais. O restante do desenvolvimento do coração consiste em remodelagem das câmaras e na formação de septos e valvas para formar um coração funcional com quatro câmaras.

A septação do coração é um processo crítico que divide o órgão em câmaras distintas. A formação do septo atrioventricular cria a divisão entre os átrios e os ventrículos, processo que envolve a fusão dos coxins endocárdicos localizadas na região atrioventricular. O septo interatrial começa a crescer em direção aos coxins endocárdicos fundidos, dividindo a região atrial em átrio direito e átrio esquerdo. O septo interatrial e os coxins endocárdicos se unem, formando uma abertura no septo, denominado forame oval, o qual, antes do nascimento, permite a passagem de uma boa quantidade de sangue que chega ao átrio direito e passa para o átrio esquerdo. Contudo, após o nascimento, o forame oval normalmente se fecha e o septo interatrial se torna uma divisão completa. A formação do septo interventricular divide a região ventricular em ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Assim, ao final da quinta semana de gestação, a septação está completa, resultando na formação das câmaras cardíacas.

As valvas atrioventriculares se formam entre a quinta e a oitava semanas após a fertilização, enquanto as valvas da aorta e a pulmonar se formam entre a quinta e a nona semanas de gestação. Os vasos sanguíneos se formam a partir de células progenitoras durante o desenvolvimento embrionário, processo denominado vasculogênese, que se inicia com a diferenciação de células mesodérmicas específicas em angioblastos, células progenitoras dos vasos sanguíneos. Os angioblastos surgem nas regiões mesodérmicas do embrião, particularmente no mesoderma extraembrionário do saco vitelino, alantoide e córion, bem como no mesoderma intraembrionário.

Os angioblastos se agregam formando ilhotas sanguíneas, que consistem em células mesodérmicas divididas em células endoteliais (que formarão a parede dos vasos sanguíneos) e células hematopoiéticas primitivas (que darão origem às células sanguíneas). Pequenas cavidades vão se formando dentro das ilhotas sanguíneas.

Os angioblastos tornam-se achatados, dando origem ao endotélio primitivo, e as cavidades nas ilhotas vão se unindo e formando tubos endoteliais, que são os precursores dos vasos sanguíneos. Esses tubos se interconectam para formar uma rede primária de vasos capilares, processo durante o qual as células endoteliais expressam moléculas de adesão celular específicas e fatores de crescimento que regulam sua proliferação, migração e organização em estruturas vasculares. Uma vez estabelecida a rede vascular primária, esta sofre expansão e remodelamento para formar um sistema vascular mais complexo e funcional. Esse processo é mediado por vários fatores de crescimento que promovem a proliferação e a migração das células endoteliais, bem como a estabilização dos vasos sanguíneos emergentes.

Siga em Frente...

A vasculogênese não ocorre de forma isolada: ela é coordenada com a formação de outros tecidos e órgãos. As células endoteliais interagem com células mesenquimais, que se diferenciam em pericitos e células musculares lisas, contribuindo para a estabilização e a maturação dos vasos sanguíneos. Além disso, sinais provenientes de tecidos em desenvolvimento influenciam a organização e o padrão da rede vascular.

Durante o desenvolvimento embrionário, também ocorre a angiogênese, processo pelo qual novos vasos sanguíneos se formam a partir de vasos já existentes. Nesse processo, as células endoteliais começam a proliferar e migrar em direção ao estímulo angiogênico guiadas por gradientes de fatores de crescimento, formando brotos que avançam em direção ao tecido necessitado de vascularização. Durante essas etapas, as células endoteliais continuam a secretar e responder a sinais que promovem sua própria migração e proliferação. As células endoteliais migratórias se alinham e se conectam para formar estruturas tubulares, que eventualmente se tornarão novos capilares. Para que os novos vasos sanguíneos se tornem funcionais e estáveis, é necessária a maturação e o recrutamento de células de suporte, como pericitos e células musculares lisas. Os pericitos se envolvem ao redor dos capilares, fornecendo suporte estrutural e funcional, enquanto as células musculares lisas ajudam a regular o fluxo sanguíneo. Em suma, a angiogênese desempenha um papel crucial na saúde e na doença e, ao longo do desenvolvimento embrionário, é essencial para a formação de órgãos e tecidos.

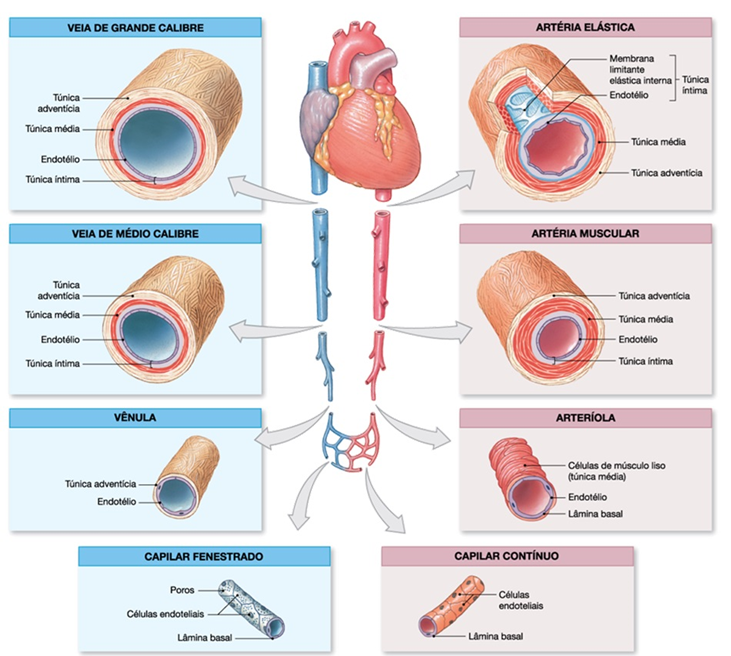

O sistema circulatório é composto por diferentes tipos de vasos sanguíneos, cada um com uma estrutura histológica específica que reflete sua função no corpo. Esses vasos incluem artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Normalmente, o sangue sai do coração e, em seguida, passa sequencialmente pelas artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias e, então, de volta ao coração. As artérias são vasos sanguíneos que transportam sangue do coração para os tecidos do corpo. Podem ser de dois tipos: elásticas ou musculares.

As artérias elásticas atuam principalmente como vasos condutores, ajudando a suavizar o fluxo pulsátil de sangue e manter a pressão arterial durante o ciclo cardíaco. São encontradas próximas ao coração, incluindo a aorta e seus principais ramos. As artérias musculares são responsáveis por distribuir sangue para órgãos e tecidos específicos, regulando o fluxo sanguíneo para diferentes partes do corpo. São encontradas mais distalmente em relação ao coração, incluindo artérias como a femoral e braquial.

Estruturalmente, as artérias elásticas e musculares são formadas pelas túnicas íntima, média e adventícia. Nas elásticas, a túnica íntima, camada mais interna e em contato direto com o sangue que passa no lúmen do vaso sanguíneo, é composta por uma única camada de células endoteliais planas apoiadas em uma membrana basal. Abaixo do endotélio, há a membrana basal, que dá suporte físico para a camada epitelial devido a sua constituição, uma vez que é formada por fibras colágenas. A parte mais externa da túnica íntima é denominada lâmina elástica interna, uma lâmina fina de fibras elásticas, com um número variável de aberturas que facilitam a difusão de substâncias da túnica íntima em direção à túnica média. A túnica média é composta por células musculares lisas dispostas em uma forma circular e intercaladas com fibras elásticas que permitem a essas artérias expandirem e recuarem com cada batimento cardíaco. Desse modo, a túnica média, bastante espessa, é responsável pela vasoconstrição e vasodilatação, regulando o fluxo sanguíneo e a pressão arterial. A túnica adventícia, camada mais externa, é formada por tecido conjuntivo frouxo, fibroblastos, fibras colágenas e elásticas. Apresenta grande quantidade de nervos e vasos sanguíneos muito pequenos que irrigam o tecido de sua parede e são denominados vasos dos vasos ou vasa vasorum. Assim, a alta elasticidade dessas artérias permite acomodar grandes volumes de sangue expulsos do coração, transformando o fluxo pulsátil em um fluxo mais contínuo, além de ajudar a manter a pressão sanguínea durante a diástole ventricular, quando o coração relaxa.

As artérias musculares são ramificações de artérias elásticas, portanto apresentam calibre menor que as elásticas. Sua túnica íntima apresenta uma camada subendotelial menos espessa do que a das artérias elásticas. A túnica média é formada por camadas de células musculares lisas, com menos lâminas elásticas em comparação com as artérias elásticas. Já a túnica adventícia é bastante semelhante à das artérias elásticas.

As arteríolas são muito semelhantes às artérias, porém de pequeno calibre, pois regulam o fluxo sanguíneo para os capilares. Elas possuem uma túnica média mais fina, composta de poucas camadas de células musculares lisas.

Os capilares são os menores vasos sanguíneos, com paredes muito finas que permitem a troca de gases, nutrientes e resíduos entre o sangue e os tecidos. São formados apenas por uma camada de células endoteliais e uma membrana basal, não apresentando túnica média ou adventícia significativas. Existem três tipos diferentes de capilares: contínuos, fenestrados e sinusoides. Nos capilares contínuos, a membrana das células endoteliais forma um tubo contínuo, sem presença de fendas. Estas estão presentes somente nos espaços entre as células endoteliais adjacentes e são apertadas. Esse é o tipo de capilar mais comum, sendo encontrado na pele, nos músculos e no sistema nervoso central. Os capilares fenestrados apresentam fendas (poros) na membrana das células endoteliais, que permitem maior permeabilidade e, consequentemente, maior troca de substâncias entre o sangue e o tecido. São encontrados em tecidos com intercâmbio intenso de substâncias, como os rins, as glândulas endócrinas e os intestinos. Os capilares sinusoides são mais largos e mais tortuosos que os outros tipos. Apresentam fendas intercelulares amplas e membrana basal incompleta ou ausente. Essas características permitem a passagem de líquido, moléculas (como proteínas) e até células (como as sanguíneas). São encontrados no fígado, no baço, na medula óssea e nas glândulas hipófise e adrenal.

As vênulas pós-capilares são formadas pela união de capilares sanguíneos. Apresentam parede fina, constituída apenas por uma camada de células endoteliais. As junções entre as células endoteliais adjacentes são as mais frouxas de todo o sistema vascular, o que favorece a entrada de fluido tissular no sangue. As vênulas que se seguem às pós-capilares são as pequenas veias musculares, que têm algumas camadas de células musculares lisas em sua parede. Por meio da reunião dessas veias, o sangue é coletado em veias de calibres maiores, classificadas como veias pequenas, médias e grandes. As de pequeno ou médio calibre, apresentam, na túnica íntima, uma camada subendotelial delgada composta de tecido conjuntivo, que muitas vezes pode estar ausente. A túnica média é relativamente delgada e contém células musculares lisas entremeadas com fibras reticulares. A adventícia é quase sempre a túnica mais espessa. Já as grandes veias apresentam túnica íntima bem desenvolvida, mas uma túnica média delgada, com poucas camadas de células musculares lisas e grande quantidade de tecido conjuntivo. Geralmente, a adventícia contém feixes longitudinais de músculo liso e fibras colágenas. As veias de grande calibre normalmente apresentam válvulas no seu interior, que facilitam o retorno do sangue para o coração, evitando seu refluxo.

Agora que você conheceu as principais características do sistema circulatório, já é capaz de compreender a importância do conhecimento desses temas para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

Depois de aprender as principais características do sistema circulatório, bem como a importância dele para o funcionamento adequado do corpo humano, vamos retomar nossa situação-problema.