Pluralidade e diversidade no século XXI

Aula 1

Combate ao Racismo e a Discriminação

Combate ao racismo e à discriminação

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Ponto de Partida

Olá, estudante! Desejamos boas-vindas a você para mais esta aula, dedicada à discussão do racismo, das desigualdades raciais e das respostas que a sociedade brasileira tem proposto para atuar nesses problemas. Faremos um percurso didático a fim de ajudá-lo a refletir a respeito das raízes históricas profundas do racismo e suas continuidades no presente, mas também suas descontinuidades, que nos ajudam a entender o racismo nos tempos atuais e as diferentes formas de combatê-lo, empreendidas por movimentos sociais e por políticas públicas.

No Brasil, presenciamos inúmeros casos graves de racismo. Os assassinatos constantes de jovens negros são certamente o exemplo mais explícito dessa gravidade.

A indiferença reina, segundo a pesquisa da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e do Senado Federal, que evidencia que 56% da população brasileira considera que “a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte de um jovem branco” (ONUBR, [s. d.]).

Na atualidade, o fato de o racismo ser considerado um crime no Brasil, com penalidades previstas em lei, parece não mais intimidar os ímpetos racistas latentes em nossa sociedade. As redes sociais certamente são o lugar em que esse temor se desfaz com menos pudor, mas, para além das telas, a realidade no Brasil também tem sido permeada de duras manifestações racistas por meio de xingamentos, humilhações de todo tipo, pichações, violência psicológica e física contra os negros e outros grupos vitimados por esse fenômeno.

É claro que o negro não é a única vítima do racismo. Poderíamos também alargar o nosso olhar para as nossas diversidades originárias, ou seja, os povos indígenas. O que dizer desse assunto em nossos dias? Diversas reportagens de jornais trazem declarações que parecem estimular a violência contra os indígenas e, sobretudo, a espoliação de suas terras (Cunha, 2019). O Relatório Violência contra os Povos Indígenas, de 2016, confirma que houve um aumento de diferentes tipos de violência contra essa população em comparação com 2015 (CIMI, [s. d.]). A verdade é que crimes desumanos continuam a acontecer, em especial contra as lideranças indígenas.

Afinal, há alguma diferença entre as características de atuação do racismo hoje e as do passado? É possível pensar em medidas e práticas para reduzir ou até mesmo acabar com o racismo no Brasil?

Vamos Começar!

Formação da desigualdade étnico-racial no Brasil

Há muitas discussões no Brasil acerca de como combater o racismo aqui imperante. Lembramos que racismo pressupõe diferença e hierarquia entre as “raças”, entendidas em perspectiva social, como conjunto de características fenotípicas, culturais, históricas e sociais em comum de um povo, caracterizando-os, por exemplo, como brancos, negros, indígenas etc. Um requisito básico para enfrentarmos o racismo é nos basearmos em sua formação histórica, sua imbricação com as desigualdades produzidas e reproduzidas no país.

A estrutura racializada da sociedade brasileira tem suas raízes no sistema colonial, em particular na escravidão que vigorou por quase quatro séculos no Brasil. Isso significa que as raízes históricas do racismo são antigas e profundas. Todavia, é igualmente importante entendermos que o racismo não é algo natural, que deve ser considerado uma “essência” imutável do funcionamento da sociedade brasileira e de sua mentalidade predominante. Pelo contrário, o racismo foi construído historicamente por relações sociais, e da mesma forma que se reproduz no tempo, também pode ser combatido e, quem sabe, eliminado.

A relação dos colonos portugueses com os indígenas é o primeiro terreno histórico para pensarmos a estruturação do racismo no Brasil. Essa relação, longe de assumir uma base igualitária, apoiou-se na construção das diferenças e hierarquias demarcadas em relação aos costumes, culturas, línguas, religiosidades dos nossos povos originários. A concepção hegemônica da história do Brasil, como se apenas tivesse começado depois da “descoberta” pelos portugueses – já que, aqui, habitavam povos “sem história” e “sem cultura” – é exemplo claro dessas hierarquias estabelecidas.

No início do sistema colonial, o racismo assumiu características religiosas. Embora os nativos não tenham sido considerados hereges nem pagãos, mas povos gentis – bons selvagens, que deveriam ser convertidos à fé cristã –, não foram reconhecidos como sujeitos em condição de igualdade com os portugueses. Além disso, a população nativa não foi poupada de tentativas de recrutamento para o trabalho forçado e muitos outros tipos de violência – inclusive torturas e abuso sexual – nem de massacres continuados, tentativas de extermínio que certamente perduram até hoje, sob velhas e novas roupagens – não sem a resistência contínua desses povos, é claro (Lewis, 2019).

Os sistemas de tutela e de reserva de terras, instituições jurídicas nas quais o indígena foi considerado um menor de idade que devia ser tutelado pelo Estado e devia se contentar com um espaço reduzido de sua própria terra nativa, delimitado pela administração colonial, foram utilizados para “apaziguar” as relações dos portugueses com os indígenas sobreviventes. Esse sistema provocou o isolamento dessa população e até hoje é motivo de debates muito vivos a respeito de como “integrar” essa “alteridade” que, a todos efeitos, é a autêntica população brasileira. Essa população foi excluída da participação das dimensões mais variadas da sociedade brasileira, como o sistema educacional, político, de saúde e o mercado de trabalho, dentre tantas outras.

A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) assegura aos povos originários o direito à terra e reconhece suas organizações, costumes, tradições e crenças. As terras indígenas representam, além de um direito, uma garantia de sobrevivência física e cultural dessa população. É por esse motivo que a efetivação desse direito já reconhecido, ou seja, a demarcação de terras, continua sendo a principal reivindicação dos povos indígenas no Brasil, que lutam também contra as invasões de suas terras, a pobreza e as violações de seus direitos. Não devemos nos esquecer de que essas terras concentram a maior reserva de biodiversidade do país, além de minerais diversos, por isso são alvo de ambições desmedidas. Estereótipos do tipo “índio tem muita terra”, “índio deveria trabalhar para comprar suas terras”, “índio é preguiçoso”, que reforçam a ideia do “primitivo”, da “peça de museu”, continuam funcionando como um poderoso argumento para justificar a expropriação dessa população e privá-la de um direito originário.

O racismo estrutural na sociedade brasileira

Paralelamente, o regime de escravidão, base da economia agrária de exportação colonial, foi outro importante fator histórico estruturante do racismo na nossa sociedade. O historiador Luiz Felipe de Alencastro (2000) fez um estudo de referência para entendermos o que ele chama de “trato dos viventes” e sua importância para formação econômica e cultural do Brasil, evidenciando como a escravidão penetrou nas dimensões mais íntimas do funcionamento da sociedade e do Estado. Conforme explica, o país foi o principal importador de escravos das Américas, ou seja, fez funcionar por séculos a migração forçada de cerca de 5 milhões de africanos.

Isso comprova como o sistema racista – oficialmente legalizado no período da escravidão, ao colocar os negros em uma condição de objeto que podia ser comprado e vendido, além de poder ser utilizado à mercê dos caprichos de seu proprietário – representava uma estrutura econômica altamente lucrativa e difícil de ser eliminada da mentalidade dos proprietários de escravos e do funcionamento do Estado brasileiro.

Por esse motivo, o historiador dá destaque ao fato de que, mesmo após o tráfico negreiro ser declarado ilegal pela Inglaterra, no início do século XIX, o Brasil simplesmente ignorou essa lei e continuou “importando” e escravizando os negros que aqui chegavam. O historiador também relata violência, açoites e punições utilizadas contra os negros que se revoltavam contra esse sistema já declarado ilegal (Alencastro, 2000).

A luta dos escravos e libertos teve papel determinante para o fim da escravidão por meio de diversas formas de resistência nas senzalas, fugas das fazendas, auto-organização dos quilombos, mesmo sob o controle extremo do senhor e do aparato repressivo do Estado. A questão central é que a sociedade moderna brasileira foi formada com base nessa estrutura racializada, que não reconhecia que negros e indígenas tivessem a mesma natureza humana de todos, tampouco seus direitos civis e religiosos. A prática da discriminação racial era onipresente e se justificava ideologicamente pela associação entre “pureza da alma” e “brancura da pele”, colocando os portugueses na posição de proprietários e detentores do poder político, ao passo que os negros e indígenas eram considerados unicamente objetos de exploração e dominação. Boxer ressalta também que mesmo os mulatos, de “sangue misturado”, sempre ocuparam um lugar rebaixado na sociedade colonial portuguesa por causa da cor da pele (Boxer, 1967, p. 104).

A questão racial se complexifica quando, em 1888, é abolida a escravidão e, em 1889, é inaugurado o regime republicano, que reconhece a igualdade formal de direitos entre negros e brancos. A partir de então, o racismo deixa de ser legalizado. Florestan Fernandes é um autor essencial para entendermos o significado contraditório dessa transformação, ao mostrar que, ao mesmo tempo que o reconhecimento formal de direitos dos negros passa a ser uma arma de combate ao racismo, contraditoriamente, também serve como fator ideológico para justificar a sua reprodução. A igualdade formal de direito tem como contrapartida tornar o racismo “mais insidioso” e camuflado, uma vez que pressupõe que o negro, mesmo tendo sofrido um sistema secular de exploração e opressão, parte de bases iguais para competir na sociedade de classes, ou seja, é como se esse grupo social estivesse em condições de igualdade com o branco para competir por uma vaga de trabalho, entrar e se manter no sistema escolar, por exemplo.

É por esse motivo que Florestan Fernandes critica veementemente o que ele chama de “mito da democracia racial”, arraigado em nossa sociedade, por construir a ideia de que o Brasil, diferentemente de outras sociedades, é menos preconceituoso, mais aberto à miscigenação de raças e culturas. Na opinião de Fernandes, essa ideia, defendida por Gilberto Freyre (1900-1987) como uma herança positiva do colonialismo português (Freyre, 1958), é retrato, na verdade, de uma sociedade que aparenta “ter preconceitos de ter preconceito”, porém reforça as desigualdades raciais criando “um consenso de que certas posições [de maior renda, prestígio social e poder] pertencem ao branco” (Fernandes, 2008, p. 309 e 437).

Não faltam estatísticas para comprovar as desvantagens que a população negra enfrenta na estrutura de emprego, qualificação educacional e distribuição de renda e riqueza, entre outras dimensões da sociedade brasileira. As políticas de ação afirmativa são destinadas a agir nesse quadro de desigualdades raciais e de reprodução de injustiças sociais. Moehlecke (2002) nos explica que as ações afirmativas surgem nos EUA, na década de 1960, em decorrência das reivindicações dos movimentos dos direitos civis – sobretudo impulsionados pelos movimentos negros – para promoção da igualdade de oportunidades. Essas políticas também foram implantadas em diversos países do mundo com o intuito de combater a discriminação e as desigualdades contra grupos historicamente excluídos ou aqueles que nas estatísticas têm grande possibilidade de o serem.

Além dos negros, essas políticas contemplam as mulheres e as minorias étnicas, religiosas, linguísticas, nacionais. O foco dessas ações é principalmente o mercado de trabalho, o sistema educacional (sobretudo o ensino superior), a promoção de funcionários, a representação política e nos meios de comunicação, a incorporação do quesito cor nos sistemas de informação. Conforme destaca a autora, no Brasil, essas políticas começam a ser discutidas nos anos 1980, passam a ser aplicadas timidamente nos anos 1990 e com mais sistematicidade nos anos 2000.

A política das cotas raciais no ensino superior acabou ganhando mais destaque por causar polêmicas acirradas, sobretudo no que se refere ao argumento da “quebra” do princípio da igualdade protegido pela Constituição e de supostos “privilégios” conferidos aos beneficiários das cotas. Esses e outros argumentos foram totalmente descontruídos, empírica e teoricamente, não apenas por estudos científicos, mas também pelo próprio Supremo Tribunal Federal (STF), que declarou a constitucionalidade dessa política (Feres Jr.; Daflon; Campos, 2012).

Siga em Frente...

Combate ao eurocentrismo: ensino de história da África e dos povos indígenas

O combate ao eurocentrismo e o ensino de história da África e dos povos indígenas também se inserem nessa frente de combate ao racismo no Brasil, voltada a agir no campo da educação, em especial nos currículos escolares e nas instituições de ensino. A Lei nº 10.639/03 (Brasil, 2003), que declarou a obrigatoriedade do ensino da disciplina História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio e, posteriormente, a Lei nº 11.645/2008 (Brasil, 2008), que incluiu os indígenas, são marcos institucionais de reivindicações da população afrodescendente e indígena e seus movimentos de representação.

Essas legislações não ocorreram sem crítica, sobretudo ligadas à falta de efetividade na implementação da política, e também acompanhou um rico debate acerca do reconhecimento da diversidade dos povos indígenas e africanos e da necessidade da construção de uma nova narrativa da história do Brasil, desvinculada dos parâmetros hegemônicos eurocêntricos – que consideram a cultura europeia ocidental superior, portanto, a ser assimilada por todas civilizações do mundo em detrimento de suas próprias culturas. Discute-se a necessidade de se colocar os saberes dessas populações no mesmo patamar de importância dos saberes hegemônicos do Ocidente. Para tanto, estabeleceu-se um novo currículo escolar que contemplasse o combate aos estereótipos, às mistificações e à discriminação, e o estudo da atuação dessas populações como sujeitos e protagonistas (Carvalho, 2005).

Santos e Meneses (2010) também denunciaram a violência epistemológica ocidental ligada ao exercício do poder colonial, da economia capitalista e do processo de expansão da cultura ocidental. A construção de epistemologias dominantes, para os autores, implica o “epistemicídio”, ou seja, a supressão da diversidade de culturas e saberes dos povos submetidos à dominação pelo ocidente hegemônico. Quando transladamos essa configuração sociorracial para o nosso mundo, fomos forçados a pagar um preço muito alto em termos de silenciamento, de censura, de repressão de outras visões de mundo – existem pelo menos 180 línguas indígenas faladas atualmente no Brasil (Carvalho, 2005, p. 146).

Para desconstruir essa narrativa histórica contada a partir do ponto de vista dos dominantes, há um esforço sendo feito de reconstrução da história dos países colonizados a partir de sua própria perspectiva, dos subalternos e suas lutas, com destaque ao seu papel ativo como protagonistas dessa história. Na reconstrução dessa narrativa, houve e há diferentes frentes de resistência e transformação dos indígenas e negros. A década de 1970 foi um marco para entendermos o crescimento desses movimentos em nível nacional.

Movimentos de resistência negros e indígenas

No que se refere ao movimento indígena, há diversas organizações espalhadas pelo país que também se articulam em nível regional e nacional. Eles contribuíram para a construção de uma “nova imagem social” do indígena como sujeito político da sociedade civil brasileira (Matos, 2006, p. 40), com ações coletivas complexas e enfrentamentos diretos nas esferas de institucionalização de representação política, em ONGs, partidos políticos e gestão administrativa nas instituições.

Os movimentos negros também assumem um papel de enorme relevância na sociedade brasileira. A resistência secular à escravidão – na forma política, cultural e religiosa – é central para combater o racismo no Brasil. Desde as primeiras décadas do século XX, esses movimentos tinham uma expressão significativa na imprensa e na literatura, e construíam diversas organizações com diferentes pautas de atuação.

Destacamos o protagonismo das mulheres negras nesses movimentos, que também assumem pautas dando destaque à opressão de gênero da mulher negra. A atuação desse movimento foi determinante para a implantação das políticas de cotas raciais no país, anteriormente discutidas, além de outras frentes de combate ao racismo. É importante lembrarmos que essas conquistas podem sofrer retrocessos. O momento que estamos vivendo, no Brasil e no mundo, é de “agudização do racismo” (Basso, 2015) e coloca desafios enormes para esses movimentos e para todos os setores da sociedade empenhados em combater esse fenômeno e seus efeitos nefastos.

Vamos Exercitar?

No Brasil, presenciamos inúmeros casos graves de racismo, com assassinatos constantes de jovens negros e da população indígena, em particular de suas lideranças. Afinal, há alguma diferença entre as características de atuação do racismo de hoje e as do passado?

Não é possível entender as manifestações de racismo em nossa sociedade sem a compreensão das raízes históricas profundas, ligadas ao funcionamento do sistema colonial e da escravidão no Brasil. O olhar para a nossa história ilumina o quão enraizado esse fenômeno está na sociedade brasileira. Mas não é uma situação natural ou imutável. Da mesma forma que o racismo é historicamente construído por relações sociais, ele também pode ser combatido e, quem sabe, também eliminado. Para isso, é necessário combater a dimensão material (estrutural), cultural e ideológica.

Não há, portanto, uma ruptura com a forma de agir desse fenômeno no passado. Pelo contrário, o movimento de “agudização” e “ascensão” do racismo evidencia como esse fenômeno pode voltar a ser um elemento explícito e legalizado na sociedade, como ocorria na época de funcionamento dos sistemas coloniais. As frentes de combate ao racismo devem ter em mente as esferas institucional, cultural, econômica e política.

As políticas de ação afirmativa são destinadas a agir no quadro de desigualdades e discriminação raciais e de reprodução de injustiças sociais. O foco dessas ações é principalmente o mercado de trabalho para melhora no acesso aos postos de trabalho; o sistema educacional (sobretudo o ensino superior) para promover a qualificação das populações discriminadas; o incentivo para empresas fomentarem a diversidade; a representação política e nos meios de comunicação; o questionamento do lugar das populações discriminadas nos meios de comunicação para evitar a reprodução de estereótipos; a incorporação do quesito cor nos sistemas de informação para que políticas públicas de combate à discriminação possam ser aplicadas com mais eficácia.

Com esse fim, a política de cotas, por exemplo, foi implementada por diversas instituições de ensino superior no Brasil, públicas e privadas, nos concursos públicos e no mercado de trabalho, porém, ainda há muito a ser feito, tendo em vista a necessidade de diversas frentes para promover o reconhecimento da diversidade e o combate ao racismo no Brasil.

O combate ao eurocentrismo e o ensino de história da África e dos povos indígenas também se insere nesse enfrentamento do racismo. Não podemos esquecer também que o racismo é considerado crime no Brasil. Portanto, a punição efetiva é uma frente de combate que o Estado e a sociedade devem reconhecer. Por fim, é imprescindível conhecermos as reivindicações e frentes de ação dos movimentos indígenas e negros para entendermos o combate ao racismo no Brasil.

Saiba Mais

A obra escrita por Florestan Fernandes, O negro no mundo dos brancos (2013), é um clássico das ciências sociais no que tange às questões raciais, e está disponível em sua biblioteca virtual.

A obra fornece um importante panorama da situação do negro e do mulato na sociedade brasileira, vista a partir de São Paulo. Centrado na preocupação com a supremacia da “raça branca” e o controle do poder que ela exerce em nossa sociedade, o livro ajuda a avaliar a situação real do negro na sociedade brasileira.

Ilustrando

Sugerimos que você assista ao vídeo produzido pela Editora Perspectiva sobre o livro do escritor e Professor Abdias do Nascimento (1914-2011), O genocídio do negro brasileiro em suas diversas formas (1978). Perceba como o genocídio não remete apenas à sua dimensão concreta, de extermínio físico da população negra, mas também à simbólica, relativa à psique, à identidade do negro, que sofre diversos tipos de violência cotidiana em uma sociedade racista.

O GENOCÍDIO do negro brasileiro em suas diversas formas (1978). São Paulo: Perspectiva, 2018. 1 vídeo (3min06s).

A ilegalidade do tráfico negreiro

O historiador Luiz Felipe de Alencastro, especialista no tema, coloca, de forma exemplar, o caráter estruturalmente ilegal e imoral da escravidão/tráfico negreiro na fundação de nosso país. Segundo ele, desde 1818 havia tratados que vetavam o tráfico de escravos, mas isso não coibiu a entrada de milhares de africanos no país, do citado ano até 1856. Muitos desses escravos, mesmo com a lei de 1831, que garantia a sua liberdade, foram mantidos cativos pelos seus senhores que não foram, posteriormente, condenados por tal crime. Como o autor cita, foram 760 mil escravos que entraram até 1856 e que foram mantidos ilegalmente como escravos até a publicação da Lei Áurea, em 1888. Observe:

Resta que este crime coletivo guarda um significado dramático: ao arrepio da lei, a maioria dos africanos cativados no Brasil a partir de 1818 - e todos os seus descendentes - foram mantidos na escravidão até 1888. Ou seja, boa parte das duas últimas gerações de indivíduos escravizados no Brasil não era escrava. Moralmente ilegítima, a escravidão do Império era ainda - primeiro e sobretudo - ilegal. Como escrevi, tenho para mim que este pacto dos sequestradores constitui o pecado original da sociedade e da ordem jurídica brasileira.

Firmava-se duradouramente o princípio da impunidade e do casuísmo da lei que marca nossa história e permanece como um desafio constante aos tribunais e a esta Suprema Corte. Consequentemente, não são só os negros brasileiros que pagam o preço da herança escravista (Alencastro, 2010, [s. p.]).

Referências Bibliográficas

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. […] [inclui] no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, p. 1, 10 jan. 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em: 25 fev. 2019.

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. […] [inclui] no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Diário Oficial da União: Brasília, DF, p. 1, 11 mar. 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso em: 25 fev. 2019.

CARVALHO, J. J. Inclusão étnica e racial no Brasil: a questão das cotas no ensino superior. São Paulo: Atar, 2005.

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI). 2016: violência contra indígenas no Brasil aumenta nos gabinetes e nas aldeias. Cimi, [s. d.]. Disponível em: https://cimi.org.br/observatorio-da-violencia/relatorio-2016/. Acesso em 22 fev. 2019.

CONTI, H. M. de; ALVES, P. V. M. Sociedade Brasileira e Cidadania. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2019.

CUNHA, M. C. Povos da megadiversidade. Piauí, [S. l.], ed. 148, jan. 2019.

FERES JR., J.; DAFLON, V. T.; CAMPOS, L. A. As políticas de ação afirmativa no tribunal. Separando os bons dos maus argumentos. In: SILVÉRIO, V. R. (org.). As cotas para negros no tribunal. A audiência pública no STF. São Carlos: Edufscar, 2012.

FERNANDES, F. A integração do negro na sociedade de classes: no limiar de uma nova era. São Paulo: Globo, [1964] 2008. v. 2.

FERNANDES, F. A integração do negro na sociedade de classes: o legado da “raça branca”. São Paulo: Globo, [1964] 2008. v. 1 e 2.

FERNANDES, F. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.

FERNANDES, F. O negro no mundo dos brancos. 2. ed. São Paulo: Global, 2013. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/184663/epub/0?code=+Vn8/GgAmSHkS3HTk2B1QxVN44S6CqHLuSPsVhfEqp8LwtKnfja5SrZPBFzrBPx+2PJiomJgQOREZhqzRJmuZg==. Acesso em: 04 abr. 2024.

FREYRE, G. A integração portuguesa nos trópicos. Lisboa: Ministério do Ultramar, 1958.

LEWIS, N. Genocídio. Em reportagem de 1969, o extermínio sem fim dos índios no Brasil. Piauí, p. 40-52, jan. de 2019.

MATOS, M. H. O. Rumos do movimento indígena no Brasil contemporâneo: experiências exemplares no Vale do Javari. 2006. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2006.

MOEHLECKE, S. Ação afirmativa: história e debates no Brasil. Cadernos de Pesquisa, n. 117, p. 197-217, nov. 2002.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL (ONUBR). Campanha Vidas Negras. Onu Br, [s. d.]. Disponível em: http://vidasnegras.nacoesunidas.org. Acesso em: 22 fev. 2019.

O GENOCÍDIO do negro brasileiro em suas diversas formas (1978). São Paulo: Perspectiva, 2018. 1 vídeo (3min06s).

SANTOS, B. S.; MENESES, M. P. (org.) Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010.

Aula 2

O que é Identidade de Gênero e Sexualidade

O que é identidade de gênero e sexualidade

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Ponto de Partida

Olá, estudante! Desejamos boas-vindas a você para mais uma aula. Como ponto de partida, questionamos: o que justifica uma prática como um comportamento deste ou daquele sexo? De onde se origina a ideia de que uma atitude é coisa de homem ou de mulher? Da biologia? Da tradição de nosso povo? Da cultura vigente em nossa sociedade?

A fim de melhor entendermos como essas questões se desenvolvem em nossa sociedade, focaremos o estudo nos fundamentos e nas consequências do conceito de gênero, tão frequente nas discussões atuais. Para tanto, será enriquecedor voltarmos um pouco no tempo, nos familiarizando com pensamentos e autoras que, alertando para certas desigualdades entre homens e mulheres, nos ajudarão a analisar a situação feminina contemporânea, sobretudo no campo profissional.

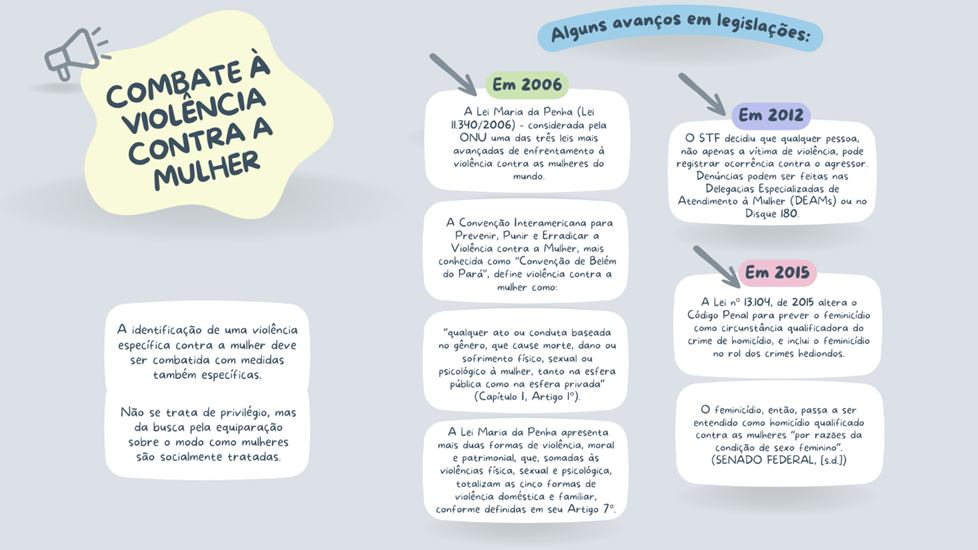

Além de uma análise conceitual e histórica, essa reflexão pode nos ajudar a entender outra situação recorrente na sociedade brasileira: a violência contra a mulher e os crescentes casos de feminicídio. Dependendo de seu sexo e de sua vida até este momento, essa situação pode lhe parecer distante. Além disso, um leitor menos empático pode ainda se basear em um dado verdadeiro, mas generalizante: o Brasil tem uma das maiores taxas de homicídio do mundo e, por isso, tanto mulheres quanto homens são assassinados aos milhares todos os anos.

No entanto, basta usar seu buscador na internet com as frases “homem morto por” – ao que o algoritmo responderá “acidente”, “bandido”, “carro”, “policial” – e “mulher morta por” – que terá entre as primeiras ocorrências nas notícias “namorado”, “marido”, “companheiro” – para constatar um dado evidente e triste: milhares de mulheres são assassinadas todos os anos por seus familiares, parceiros e ex-parceiros. Como dados da ONU mostram, o lugar mais perigoso para as mulheres – onde elas mais correm o risco de sofrerem uma morte violenta – é a própria casa (Reuters, 2018). Isso porque, apesar de haver certos avanços no campo da igualdade entre homens e mulheres, as sociedades ainda apresentam enormes desafios para assegurar às mulheres uma vida verdadeiramente digna (Conti; Alves, 2019).

Vamos Começar!

Gênero e sexualidades

Nas mais diversas situações da vida social em que precisamos nos apresentar ou nos definir enquanto pessoa, há uma grande chance de que nossa condição enquanto homens ou mulheres seja incluída no rol de características essenciais de nossa identidade. Isso acontece porque não são raras as vezes em que esta condição, ser homem ou mulher, traz consigo uma série de expectativas acerca dos gostos, das preferências e das predisposições que temos, de certa forma atribuindo ao fato de sermos homens ou mulheres um agregado de características já preconcebidas.

Entretanto, essa amplificação de informações que surge apenas do fato de sermos homens ou mulheres não acontece de modo automático e invariável – e até por isso essas expectativas se mostram erradas em boa parte das vezes –, uma vez que existe uma diferença fundamental entre o sexo de que dispomos e o conceito de gênero vigente em uma sociedade.

Quando falamos de sexo, nos referimos aos elementos orgânicos decorrentes de nossa composição genética, isto é, das características biológicas que se manifestam em nosso corpo em razão de sermos homens ou mulheres: aparelhos reprodutivos, hormônios e anatomia, entre outros. Muito embora a afirmação do sexo se dê majoritariamente em termos binários – homem ou mulher –, existem outras formas de composição biológica dos seres humanos na denominada intersexualidade.

O conceito de gênero, por sua vez, pode ser compreendido como uma elaboração histórica de padrões de comportamento e sociabilidade reproduzidos ao longo do tempo em nossas estruturas sociais. Em outras palavras, o gênero é uma construção social atribuída a um sexo biológico, apresentando uma série de condutas, hábitos e modos a serem observados especificamente por homens ou mulheres, em conformidade com a cultura, história e tradições de um determinado povo.

Essa concepção acerca da masculinidade e da feminilidade baseada na ideia de gênero tem sua origem em meados do século XX, em um contexto de busca pela ampliação dos direitos das mulheres e da consequente afirmação da cidadania da comunidade feminina. Nesse cenário, a constatação de que as diferentes realidades vivenciadas por homens e mulheres não constituem um produto das diferenças naturais entre os sexos, mas, sim, de uma assimetria de condições – direitos, oportunidades, estímulos – socialmente estabelecidas evidenciaria uma relação de poder, também cultural e socialmente determinada, na qual as mulheres teriam suas liberdades limitadas.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a perspectiva levantada pelo conceito de gênero não procura negar a existência de diferenças entre homens e mulheres, mas apenas salientar que as distinções biológicas entre os sexos masculino e feminino não são capazes de explicar toda uma vastidão de ideias concebidas a respeito de como homens e mulheres devem se comportar. As diferenças são intrínsecas à existência do ser humano, entretanto tais contrastes não são suficientes para atribuir aos sexos certas propensões – por exemplo, de que os homens teriam uma aptidão natural à liderança, ao passo que as mulheres devem ser submissas –, tratando-se, em verdade, de relações sociais de poder.

Rejeitando essa naturalização das assimetrias políticas, jurídicas, sociais e econômicas observadas entre homens e mulheres, e fornecendo explicações socioculturais para essa realidade, a análise propiciada pelo conceito de gênero fornece novas qualificações às diferenças constatadas nas sociedades, alertando para a existência de desigualdades e privilégios sociais em favor dos homens e em detrimento das mulheres.

Essa tomada de consciência por parte de alguns segmentos da população de mulheres, de que as desigualdades constatadas em suas sociedades resultavam de uma construção social tendente a subjugar o papel feminino em suas coletividades, serviu de importante estímulo aos crescentes movimentos feministas observados ao longo do século XX. Se é bem verdade que manifestações de afirmação dos direitos da mulher podem ser identificadas em diversos períodos da história humana, não se pode negar que a segunda metade do século XX se mostra particularmente rica no que se refere ao fortalecimento de movimentos e intelectuais feministas.

De imediato, torna-se importante esclarecer que o feminismo de modo algum pode ser considerado o equivalente feminino do machismo, isso porque este último termo traduz a ideia de superioridade e supervalorização das características culturais ou físicas vinculadas ao homem, estabelecendo, assim, uma relação de hierarquia entre homens e mulheres, com o predomínio dos primeiros. O feminismo, em sentido contrário, consiste na articulação de argumentos filosóficos, políticos e sociais, entre outros, visando à defesa da igualdade de direitos entre homens e mulheres, em suas mais diversas manifestações sociais; trata-se, portanto, do esforço no sentido de eliminar as mais diversas formas de subordinação ou inferioridade das mulheres frente aos homens, com vistas a uma sociedade mais igualitária.

Movimentos sociais e intelectuais feministas

Expoente da intelectualidade feminista do século XX, Simone de Beauvoir (1908-1986) foi uma escritora e filósofa francesa notabilizada por investigar o papel das mulheres nas sociedades, utilizando-se de um vasto instrumental teórico que engloba história, literatura, ciências médicas e filosofia, entre demais fontes de conhecimento. Em seus estudos, Beauvoir critica a posição de inferioridade que socialmente se atribuía às mulheres, incluindo em sua desaprovação tanto as mulheres que se mostravam passivas, submissas e sem ambições quanto os homens cujo comportamento cruel e covarde tendia a oprimir suas contemporâneas femininas.

Em sua defesa da emancipação da mulher, a filósofa francesa argumentava que não há destino ou predisposição natural da figura feminina a, por exemplo, trabalhos domésticos – conforme tradicionalmente se observava na época –, uma vez que a mulher poderia responsabilizar-se por outras atividades profissionais, sobretudo se fortalecesse seu acesso ao mercado de trabalho e garantisse uma maior autonomia em termos de controle de natalidade. Nesse sentido, tornou-se célebre sua ideia de rejeição a papéis naturalmente vinculados à mulher, e, sim, de existência de construções sociais com esses efeitos.

Assim, a inferioridade social atribuída à mulher não teria sua origem no nascimento, tampouco seria algo inevitável ou predeterminado na constituição biológica das mulheres, mas, sim, algo culturalmente imposto pela comunidade que gradativamente seria incorporado no agir feminino, daí a expressão “torna-se mulher”. O simbolismo estabelecido por Beauvoir na figura do “produto intermediário entre o macho e o castrado”, colocando a mulher numa posição inferior ao homem, pode até parecer estranho à primeira vista; entretanto, temos que reconhecer que, em nossa linguagem, frequentemente estabelecemos esse processo de negar a masculinidade e afirmar a feminilidade – de “castrar” – o indivíduo que apresenta fraquezas ou incapacidades: chamar um garoto de “mulherzinha” ou dizer-lhe “achei que você fosse homem”, ideias sempre associadas à vulnerabilidade, exemplificam essa representação feita pela filósofa.

Merece também destaque a contribuição teórica fornecida pela filósofa norte-americana Judith Butler (1956), sobretudo em razão das novas abordagens trazidas em sua ideia de “performances de gênero”. Segundo essa concepção, a perspectiva de que o sexo é algo estritamente biológico, ao passo que o gênero pode ser compreendido pela cultura e pela história, é algo equivocado; existiria, em verdade, uma construção social que afetaria igualmente o sexo, o gênero e os desejos de um indivíduo. Assim, há em nossa sociedade contemporânea uma “ordem compulsória”, exclusivamente heterossexual, que estabelece uma relação fixa entre um determinado sexo, um gênero e um desejo – por exemplo, ter pênis, ser e comportar-se como menino e gostar de meninas.

Muito embora esses movimentos feministas do século XX tenham efetivamente contribuído para uma maior equiparação de direitos entre homens e mulheres, sobretudo em termos de garantias políticas e civis e de uma maior liberdade social para a população feminina, existem desigualdades ainda persistentes que impedem que se possa falar, em termos da realidade internacional ou do contexto estritamente brasileiro, de uma efetiva igualdade nas condições de vida percebidas por homens e mulheres em tempos contemporâneos.

Siga em Frente...

Mudanças e avanços decorrentes dos estudos e movimentos de gênero

Se focamos a análise na experiência brasileira, constata-se que as últimas décadas foram proveitosas em variáveis inquestionavelmente relevantes para a emancipação da mulher, a exemplo da elevação dos níveis educacionais médios da população feminina do Brasil e da consagração definitiva do direito ao voto e à elegibilidade das mulheres. Todavia, em certos critérios, sobretudo naqueles relacionados à participação da mulher no mercado de trabalho nacional, os desafios ainda são imensos para que se observe uma paridade de condições verdadeira.

Se é verdade que as mulheres têm assumido um protagonismo cada vez maior em termos de participação no mercado de trabalho brasileiro, elevando o percentual de mulheres no total de empregos formais ao longo dos últimos anos, essa inserção não se dá nas mesmas condições observadas pelos trabalhadores homens. De imediato, constata-se que a renda média percebida pelas trabalhadoras mulheres ainda se mostra bastante inferior aos proventos observados pela população masculina, atingindo, em dados de 2016, apenas 76,5% dos rendimentos dos homens (Conti; Alves, 2019).

Ainda do ponto de vista quantitativo, observamos que as mulheres se responsabilizam por encargos domésticos com uma frequência significativamente superior àquela apresentada pelos homens, conforme alerta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: “No Brasil, em 2016, as mulheres dedicaram aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos cerca de 73% a mais de horas do que os homens (18,1 horas contra 10,5 horas)” (IBGE, 2018, p. 3).

Essa percepção torna-se particularmente importante quando trabalhamos a questão de gênero, uma vez que os dados computados revelam que os afazeres do domicílio permanecem compreendidos como responsabilidade predominantemente feminina, em linha com os processos históricos de construção social anteriormente analisados. Esse processo é responsável por criar o fenômeno da dupla jornada de trabalho da mulher, haja vista a necessidade de compatibilizar os trabalhos profissionais externos com as atividades do domicílio, fato que inquestionavelmente torna a inserção profissional ainda mais cansativa para as mulheres sujeitas a tal duplicidade de tarefas.

Sob uma perspectiva qualitativa, mas ainda com os efeitos nocivos derivados de concepções estereotipadas de gênero, os diversos tipos de preconceitos atribuídos à conduta profissional da mulher podem ser identificados como fatores limitadores do desenvolvimento feminino em um ambiente de trabalho. Se, conforme visto, concepções limitadoras do conceito de gênero podem ser extremamente nocivas aos indivíduos, estabelecendo padrões de condutas restritivos e muitas vezes preconceituosos a respeito das reais capacidades de uma pessoa, a afirmação de novas configurações de gênero que emergem nas sociedades atuais podem atuar no sentido inverso, ampliando as potencialidades individuais e fortalecendo o sentimento de identidade e realização de cada ser humano.

Nesse contexto, cabe-nos, inicialmente, conceituar a ideia de identidade de gênero, tão frequente nas discussões contemporâneas que tratam do tema. Na medida em que o gênero traduz uma construção social imposta a um sexo, a identidade de gênero corresponde a uma percepção pessoal de qual o gênero a que este mesmo indivíduo pertence, independentemente do sexo biológico; em outras palavras, é a perspectiva subjetiva de uma pessoa em relação à sua própria existência, no que se refere aos diferentes gêneros observados. Assim, caso a identidade de gênero de uma pessoa seja coincidente com o gênero que lhe foi originalmente designado, trata-se de um indivíduo cisgênero; do contrário, observa-se um transgênero. Desse modo, em termos concretos, se uma pessoa é designada, no nascimento, como mulher, mas tem uma percepção diferente a respeito de si mesma, enxergando-se e sentindo-se como homem, trata-se de um homem transgênero; caso alguém seja apontado como homem, e realmente se identifique com essa característica, estamos diante de um homem cisgênero. Há também pessoas não binárias, que percebem a si mesmas fora de uma lógica binária estritamente masculina ou feminina, e fora da cisnormatividade (Conti; Alves, 2019).

Outro critério relevante para essa discussão, que no entanto não deve ser confundido com sexo biológico, gênero ou identidade de gênero, é a orientação afetivo-sexual, a qual apresenta a inclinação para as relações amorosas e eróticas do indivíduo, qualificando-se como heterossexual caso esse desejo seja dirigido a pessoas de outro gênero; homossexual no caso do interesse por indivíduos que compartilham o mesmo gênero; bissexual na existência do desejo por ambos os gêneros masculino e feminino; pansexual, diante da atração por pessoas independentemente do gênero; e, ainda, assexual diante da não atração afetivo-sexual por quaisquer dos gêneros.

Nota-se, assim, que vivemos um processo contínuo de estabelecimento de novas perspectivas e configurações envolvendo aspectos elementares de nossa constituição enquanto seres humanos. Desqualificar essa série de aprendizados e constatações desenvolvidas ao longo de nossa história, classificando tais argumentos como radicalismos, lamentações exageradas, ou ideologias sem fundamentação real seria desconsiderar as adversidades que efetivamente atingem grupos significativos de nossa sociedade, bem como negar os benefícios que as mobilizações políticas e sociais podem trazer em termos de igualdade de direitos.

É evidente que todo e qualquer processo de transformação histórica deve estar sujeito a críticas, entretanto, rejeitar a própria existência de movimentos que nada mais buscam do que equiparar direitos diante de situações reais e desiguais – o que, repita-se, é algo diferente de buscar privilégios ou vantagens – seria atribuir ao funcionamento da sociedade uma neutralidade inexistente, ignorando que há, como visto, relações de poder, desequilíbrios prejudiciais e violências específicas sobre determinados grupos.

A pluralidade e a diversidade resultantes do reconhecimento das diferentes formas que os indivíduos encontram para afirmar suas personalidades somente ampliam as liberdades de que dispomos para buscarmos a felicidade e a realização pessoal, assegurando que as diferenças – e não as desigualdades – sejam elemento consagrados das democracias que pretendemos construir neste século XXI.

Vamos Exercitar?

Conforme observamos em relação às pensadoras e aos movimentos feministas de meados do séculos XX, e, mais recentemente, no que se refere ao surgimento de novas concepções envolvendo os estudos de gênero, a humanidade apresenta um contínuo esforço teórico e importantes manifestações sociais, culturais e políticas, no sentido de manter definições não restritivas acerca daquilo que nos define enquanto seres humanos, transcendendo os aspectos meramente materiais ou biológicos em favor da valorização de quaisquer identidades ou liberdades que contemplem, de modo mais integral, aquilo que nos faz feliz (Conti; Alves, 2019).

Aquilo que entendemos em um determinado momento e local como “natural” pode, em verdade, representar uma imposição – voluntária ou involuntária – das concepções do grupo dominante nesse espaço e tempo, assim como são as perspectivas machistas em relação às mulheres e, possivelmente, as compreensões limitadoras acerca das novas afirmações da identidade de gênero.

Assim, a permanência de uma mentalidade machista constitui fator fundamental para a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A conservação de perspectivas antiquadas, de que a mulher deve se sujeitar a atividades subordinadas e de que essas limitações seriam justificadas pela natureza feminina tendem a relegar as mulheres a uma posição de inferioridade em relação aos homens, sustentando uma relação de poder histórica e culturalmente construída. Nesse cenário, a suposta supremacia do homem, enraizada numa concepção machista, bem como a menor autonomia conferida à mulher – limitando sua capacidade de reação –, acabam por produzir os alarmantes níveis de violência contra a mulher que, infelizmente, testemunhamos ainda em nosso país.

A reversão desse quadro exige, inevitavelmente, a ruptura dessas concepções preconceituosas, segregacionistas e sexistas. De imediato, o reconhecimento da opressão feminina como resultado de um processo civilizatório machista, e não de uma inferioridade natural da mulher – algo em linha com o conceito de gênero – torna-se o ponto de partida para o fortalecimento do papel da mulher na sociedade. Como consequência, identificaríamos não apenas a equiparação das garantias legais entre homens e mulheres, como direitos civis e políticos, mas também de toda uma série de concepções culturais de nossa sociedade, reconhecendo, por exemplo, a igualdade no mercado de trabalho, o equilíbrio na responsabilização pelas tarefas domésticas e o protagonismo feminino nas mais diversas áreas da vida coletiva, em posição de paridade com os homens, entre outros. Sem dúvida, a eliminação da hierarquia entre homens e mulheres terá efeitos positivos na redução dos índices de violência contra a mulher (Conti; Alves, 2019).

Saiba Mais

Alguns dados sobre a violência de gênero no Brasil

– O Brasil registrou 1 estupro a cada 11 minutos em 2015. São os Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os mais utilizados sobre o tema. Levantamentos regionais feitos por outros órgãos têm maior ou menor variação em relação a isso.

– As estimativas variam, mas em geral calcula-se que estes sejam apenas 10% do total dos casos que realmente acontecem. Ou seja, o Brasil pode ter a medieval taxa de quase meio milhão de estupros a cada ano.

[…]

– A cada 7.2 segundos uma mulher é vítima de violência física (Fonte: Relógios da Violência, do Instituto Maria da Penha).

– Em 2013, 13 mulheres morreram todos os dias vítimas de feminicídio, isto é, assassinato em função de seu gênero. Cerca de 30% foram mortas por parceiro ou ex (Fonte: Mapa da Violência 2015).

– Esse número representa um aumento de 21% em relação a década passada. Ou seja, temos indicadores de que as mortes de mulheres estão aumentando (Soares, 2017, [s. p.])

SEFFNER, F.; FELIPE, J. Educação, gênero e sexualidade: (im)pertinências. Petrópolis: Vozes, 2022. 400 p.

A obra organizada por Fernando Seffner e Jane Felipe, Educação, gênero e sexualidade: (im)pertinências (2022), disponível em sua biblioteca virtual, fornece um importante panorama de um conjunto de questões no campo dos estudos de gênero, sexualidade e educação no Brasil, cujo alicerce teórico-político pauta-se nas produções feministas, nos estudos queer, no pós-estruturalismo, na interface com as pedagogias decoloniais e interseccionais, em uma estreita vinculação com o contexto cultural e político contemporâneo.

Nos últimos anos, temas como gênero, sexualidade e corpo têm gerado um grande desconforto por parte de grupos conservadores. Pesquisas realizadas com essas temáticas são colocadas em suspeição e docentes que atuam em todas as etapas de ensino relatam uma série de perseguições ao conduzirem suas aulas pelo viés dos direitos humanos, em defesa da equidade de gênero, das identidades vistas como dissidentes e de uma educação para as relações étnico-raciais.

Papéis masculinos e femininos – ou papéis conferidos a homens e mulheres?

Quando questionamos a perspectiva de que existem funções e ativi¬dades naturalmente exercidas por homens ou mulheres – em benefício de uma outra visão, menos rígida e mais focada nas influências histó¬ricas e culturais –, torna-se interessante conhecer realidades diferentes da nossa, em que essas atribuições são determinadas de forma bem diversa. Você já ouviu falar dos muxes, no México?

Dizem em Juchitán que São Vicente, patrono dessa região do sul do México, viajava com três sacos cheios de grãos que ia distribuindo por todo o país. Em um deles, estavam os grãos masculinos; no outro, os femininos; e, em um terceiro, eles eram misturados. “Em Juchitán, o terceiro saco rasgou”, brincam os habitantes das comunidades zapotecas. Bem na cintura do México, no Istmo de Tehuantepec (Estado de Oaxaca), vivem os muxes, indígenas nascidos com sexo masculino que assumem papéis femininos. […]

Os muxes, presentes já na época pré-colombiana, são respeitados nas famílias tradicionais, onde são considerados os melhores filhos, pois, diferentemente dos heterossexuais, que acabam virando independentes, eles nunca saem de casa e se tornam um ponto de apoio incondicional, especialmente para as mães. (García, 2017, [s. p.])

Esse é apenas um de vários casos que poderíamos citar a respeito de outras sociedades nas quais os papéis normalmente atribuídos a homens e mulheres são distintos daqueles que estamos habituados em nossa cultura. A partir disso, pense nas conexões entre sexo biológico, cultura e deveres ou obrigações sociais.

Machismo – uma faca de dois gumes

As consequências negativas do machismo são evidentes quando focamos os efeitos perversos dessa mentalidade sobre as mulheres: feminicídio, violência física e mental, preconceito e opressão, entre diversas outras formas de afronta ou desrespeito à existência feminina. Entretanto, novos olhares para o tema evidenciam os resultados prejudiciais do comportamento machista também para os homens.

As ideias machistas de que não cabe aos homens expor seus senti¬mentos, ou de que eles devem ser sempre durões, – expressas nas frases corriqueiras “homem não chora”, “vira homem” – podem estar por trás da tristeza e angústia que atingem meninos, jovens e homens de nossa sociedade, conforme argumenta o documentário A máscara em que você vive (do título original em inglês The mask you live in, dir. Jennifer Siebel Newsom, Estados Unidos, 2015).

Sem que se tenha o intuito de relativizar o sofrimento das principais vítimas do machismo – certamente as mulheres –, pense nas formas pelas quais o machismo pode afetar negativamente os homens contemporâneos.

Referências Bibliográficas

AYUSO, B. Sou intersexual, não hermafrodita. El País, 17 set. 2016. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/17/estilo/1474075855_705641.html. Acesso em: 5 fev. 2024.

BEAUVOIR, S. O segundo sexo: a experiência vivida. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1967.

BUTLER, J. P. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

CONTI, H. M. de; ALVES, P. V. M. Sociedade Brasileira e Cidadania. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2019.

GARCÍA, J. Terceiro gênero do México: o povoado onde homens assumem papéis das mulheres. El País, 2017. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/15/internacional/1494872910_337655.html. Acesso em: 4 fev. 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Estatísticas de Gênero – Indicadores sociais das mulheres no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 2018. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf. Acesso em: 4 fev. 2019.

LUGAR mais perigoso para mulheres é a própria casa, diz ONU. Exame, 26 nov. 2018. Disponível em: https://exame.com/mundo/lugar-mais-perigoso-para-mulheres-e-a-propria-casa-diz-onu/. Acesso em: 12 fev. 2019.

OPINIÃO: Reconhecer “intersexo” é apenas um primeiro passo. Terra, 17 ago. 2018. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/opiniao-reconhecer-intersexo-e-apenas-um-primeiro-passo,13bc09fa65b1318902cdcfb5644cabad8t8sqhc0.html. Acesso em: 5 fev. 2024.

SANCHES, D.; CONTARATO, A.; AZEVEDO, A. L. Dados públicos sobre violência homofóbica no Brasil: 28 anos de combate ao preconceito. FGV DAPP, Rio de Janeiro, [2018].

SEFFNER, F.; FELIPE, J. Educação, gênero e sexualidade: (im)pertinências. Petrópolis: Vozes, 2022. 400 p. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/205271/epub/0?code=J76T0zhnSGruOyMTgMwZ1KembSONZf9mAbjL3inp5r1YWquzDOb2mK0OxSPeaV7A/mQUrG4yDJsEDG7AGGFnXQ==. Acesso em: 04 abr. 2024.

Aula 3

Meio Ambiente e Consumo

Meio ambiente e consumo

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Clique aqui para acessar os slides da sua videoaula.

Ponto de Partida

Olá, estudante! Desejamos boas-vindas a você para mais uma aula. Como ponto de partida, questionamos: será que estamos emprestando do planeta mais do que podemos pagar, e, eventualmente, enfrentaremos a fatura pela nossa dívida ambiental?

Imagine que em uma determinada região, uma empresa de produtos eletrônicos está prestes a lançar um novo modelo de smartphone altamente tecnológico. O dispositivo utiliza materiais raros e de difícil extração, cuja mineração tem sido associada a impactos ambientais significativos, como desmatamento, poluição do solo e da água, além de condições de trabalho desumanas nas áreas de extração.

Além disso, a produção do smartphone envolve processos químicos complexos que geram resíduos tóxicos, contribuindo para a degradação ambiental. A expectativa é que o novo produto seja um sucesso de vendas, resultando em um aumento significativo no descarte de modelos antigos, intensificando o problema do lixo eletrônico na região.

A situação levanta questões éticas relacionadas à bioética, meio ambiente e consumo. Entre os dilemas enfrentados estão:

- Impacto ambiental: como equilibrar os avanços tecnológicos com a responsabilidade ambiental, considerando os danos causados pela extração de materiais e os resíduos tóxicos gerados durante a produção?

- ·Justiça social: como garantir que a produção do smartphone respeite os direitos dos trabalhadores envolvidos na extração de materiais, bem como os direitos das comunidades locais afetadas pelo impacto ambiental?

- Obsolescência programada e lixo eletrônico: como lidar com o aumento esperado no descarte de dispositivos antigos, considerando o impacto do lixo eletrônico na saúde humana e no meio ambiente?

- Conscientização do consumidor: como informar e conscientizar os consumidores a respeito das consequências éticas e ambientais associadas ao ciclo de vida do produto, incentivando escolhas mais sustentáveis?

Será interessante investigar alguns temas relevantes que se conectam a tais questionamentos: o avanço científico e tecnológico e os efeitos sobre o ecossistema; a importância do fortalecimento da bioética, como o campo responsável pelos princípios de utilização das novas tecnologias nas áreas das ciências da vida; e ainda, como os padrões de consumo também se relacionam com o ambiente em que vivemos e as novas possibilidades de intervenção humana em seu funcionamento.

Vamos Começar!

Os debates que abordam o meio ambiente apresentam um importante ponto de convergência com a ética em um dos campos mais representativos da evolução tecnológica na contemporaneidade: a bioética. Mas, afinal de contas, em que consiste a bioética? Trata-se de uma disciplina que envolve questões éticas relacionadas à vida, saúde, pesquisa científica e tecnologia médica. Sua importância reside no fato de fornecer uma estrutura ética para lidar com dilemas complexos que surgem no campo da biologia, medicina e ciências da saúde. Ela busca equilibrar avanços científicos e tecnológicos com considerações éticas, promovendo o respeito pelos direitos humanos, a dignidade e os valores fundamentais.

Além disso, a bioética desafia a sociedade a refletir acerca das implicações éticas de novas descobertas e inovações no campo da saúde, como a engenharia genética, a reprodução assistida, a pesquisa com células-tronco e a inteligência artificial na medicina, bem como atua na proteção de pessoas que participam de pesquisas científicas, garantindo que os experimentos sejam conduzidos de maneira ética e segura.

Deste modo, sua importância transcende as fronteiras nacionais pois os avanços científicos muitas vezes têm impactos globais. Ao proporcionar uma estrutura ética, a bioética contribui para a tomada de decisões informadas, políticas públicas justas e a construção de uma sociedade que valoriza a integridade, a justiça e o bem-estar tanto no presente quanto para as gerações futuras.

O avanço nas pesquisas científicas envolvendo campos da biologia e da medicina apresenta inegáveis benefícios para a humanidade, na medida em que nos permite solucionar questões que há tempos impunham obstáculos ao desenvolvimento humano – por exemplo: a criação de vacinas e novos tratamentos auxilia no combate a doenças graves; a melhoria no cultivo de vegetais ou na duração dos alimentos constitui um aliado no combate à fome; e a compreensão da genética humana pode ajudar a prevenir frequentes problemas de saúde.

Entretanto, o domínio de tecnologias antes inéditas amplia o potencial de intervenção do homem sobre a natureza, possibilitando a realização de novas atividades cujos resultados ainda são incertos, tanto do ponto de vista biológico quanto em uma perspectiva dos efeitos sobre a convivência e organização de nossas sociedades.

O campo da bioética

No contexto dos debates ambientais, é fundamental questionarmos, também e por extensão, se a modificação genética de plantas utilizadas em nossa alimentação terá impactos sobre o ecossistema e sobre nossa saúde. Inexistindo, até o momento, uma resposta definitiva para essa pergunta, seria correto continuarmos utilizando tais técnicas? Até que ponto devemos manter artificialmente a vida de um ser humano, adiando a morte que certamente já teria ocorrido em condições naturais? Se o aumento da expectativa de vida do homem causar pressões sobre o meio ambiente, seria justo continuarmos desenvolvendo tecnologias para retardar a morte humana? Seria correto clonarmos seres humanos? A alteração genética de embriões, determinando características físicas do bebê que vai nascer, poderia aumentar o racismo em nossa sociedade? Se sabemos que uma doença é incurável, seria justo reduzir o sofrimento do paciente antecipando sua morte?

Desse modo, para além do que dispomos de tecnologia para fazer, devemos manter a discussão do que seria efetivamente correto fazer. A bioética, assim, pode ser compreendida como o campo de estudos que se utiliza de conceitos da filosofia, sociologia, psicologia e antropologia, entre outros, para estabelecer juízos éticos a respeito da utilização de novas tecnologias nas áreas das ciências da vida, animal e vegetal (Conti; Alves, 2019).

É importante notar que a evolução tecnológica contemporânea não torna obsoleto o estudo da ética em nossas sociedades, pelo contrário, levanta novos questionamentos, resultantes de novas práticas científicas, para os quais a avaliação ética se torna indispensável. É nesse ponto que precisamos refletir a respeito da relação entre consciência ambiental e a cidadania. Pensar essa relação é ideal para retomarmos diversos significados da cidadania.

As décadas de 1970 e 1980 são marcos da emergência de um debate ambiental que questiona o modelo de desenvolvimento que se espalhou pelo mundo (Zhouri; Laschefski, 2010). Além das crises econômicas, esse período acompanha também recorrentes crises ambientais. O desastre de Chernobyl (1986) passa a ser o símbolo do despertar da consciência de uma “cidadania verde”, que não está descolado do sentido da cidadania transnacional. Começa-se a refletir com mais força sobre os impactos para a população local, mas também para a vida humana no mundo todo, de ações que prejudicam a natureza, como a mudança do curso de um rio, a poluição das águas, a expansão das fronteiras agrícolas e a utilização dos agrotóxicos e transgênicos, além da destruição das florestas.

Siga em Frente...

Movimentos sociais ambientais

O líder indígena Ailton Krenak, desde seu memorável discurso na Assembleia Constituinte, em 1987, quando pintou o rosto com tinta preta de jenipapo em protesto contra o retrocesso na luta pelos direitos indígenas, vem nos inspirando a repensar o modo egoísta, predatório e individualista, como temos estabelecido nossa existência enquanto humanidade. Em Ideias para adiar o fim do mundo (2019), Krenak nos convida a:

[…] refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso — enquanto seu lobo não vem —, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza (Krenak, 2019).

Perceba que a dimensão política da cidadania está inserida também na discussão sobre o meio ambiente. Um olhar ambientalista nos permite examinar os problemas que as mudanças ambientais colocam para o processo político moderno, em particular para o exercício da cidadania. Novamente, trata-se da articulação entre o local e o global como necessária para a conscientização dos impactos ecológicos e, simultaneamente, a busca de ações políticas para enfrentá-los (Conti; Alves, 2019).

Além de meio ambiente, impactos ecológicos e necessidade de desenvolvimento sustentável, podemos falar também da corrupção relativa às normas de preservação ambientais – por empresas, corporações e pelo Estado. Os prejuízos da corrupção são incalculáveis e podem até mesmo ser irreparáveis. Na sociedade brasileira, é impossível discutir esse tema sem mencionarmos os dois maiores crimes ambientais de nossa história – e dois dos maiores do mundo – ocorridos nas cidades mineiras de Mariana (2015) e Brumadinho (2019).

Enquanto os acontecimentos de Brumadinho ainda se desenrolam, quase como uma repetição inadvertida do primeiro desastre, podemos falar mais detalhadamente do crime ambiental que se consolidou no Distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, com o rompimento da barragem da empresa Samarco Mineração S. A., que pertence à Vale e à BHP Billiton. Estima-se que 50 milhões de tipos de resíduos de metais pesados tenham sido lançados em diferentes rios, em particular no Rio Doce. A devastação causou danos sociais, econômicos, públicos e privados de enorme envergadura, gerando mortes, doenças, contaminação, destruição de cidades e, particularmente, a contaminação das águas dos rios, que caminhou por diferentes regiões até desembocar no mar (Conti; Alves, 2019).

Esse desastre poderia ter sido evitado, pois, segundo notícias de jornais e alegações de movimentos ligados à causa, o rompimento da barragem parece ter sua raiz última em uma fraude do licenciamento ambiental e em operações ilícitas das atividades dessa empresa (MAB, 2016; Augusto, 2016). A empresa não teria cumprido seu dever de gestão do risco ambiental e de fazer as reparações nas inúmeras rachaduras que estavam comprometendo a estrutura das barragens. Também teria havido negligência e ausência de fiscalização efetiva por parte do Estado para que as normas de segurança ambiental fossem cumpridas (Graça, 2018). Muitas vezes, o alerta dos fiscais que trabalham comprometidos com seu dever público não é ouvido pelos responsáveis políticos. Essa situação é muito mais abrangente no Brasil, não se resumindo apenas ao caso da Samarco.

De fato, essa questão se repete no Brasil e no mundo. A questão da regulamentação, como explicam Altimiras-Martin, Cooper-Ordoñez e Filho (2019), é fundamental para entendermos a visão predominante do mundo corporativo sobre o respeito a normas ambientais. Como explicam os autores, a visão tradicional que defende a necessidade de regulamentação ambiental das empresas é vista como um custo, que implica burocracia e tempo, e reduz a competitividade, pois geralmente exige investimentos. No entanto, segundo os autores, essa visão não corresponde à realidade econômica das empresas comprometidas com o meio ambiente. Como ressaltam, há um desconhecimento, mesmo por parte das universidades e de engenheiros que trabalham com questões ambientais, dos benefícios das tecnologias verdes e de “antipoluição”, bem como da gestão ambiental que segue as normas e investe em inovação ambientalmente limpa.

O rompimento da barragem de Santarém, no município de Mariana (MG), causado pelo não cumprimento de procedimentos de segurança pela Usina Samarco, é emblemático para pensarmos essa questão. São incalculáveis os impactos desse crime que foi considerado o maior dano ambiental da história do Brasil devido à enxurrada de lama tóxica jogada em vários rios (principalmente o Rio Doce, que desemboca no mar); a destruição de uma cidade inteira, São Bento; a contaminação de muitas pessoas das comunidades locais; o prejuízo econômico e os danos à vida humana em geral. Um dos desafios dos movimentos dos atingidos pelas barragens é justamente fortalecer a articulação de suas lutas com os movimentos ambientalistas internacionais para reivindicar a reparação de danos para população local (que até hoje permanece ignorada) e para evitar novas catástrofes.

Dificilmente um movimento ambientalista despreza a necessidade da ação global para a defesa do meio ambiente. Vemos que há uma ampliação do conceito de cidadania que nos permite não apenas reconhecer a natureza como um sujeito de direito, como também discutir questões variadas relativas, por exemplo, à dimensão social e às relações étnico-raciais implicadas na questão ambiental, à legitimidade de atuação dos movimentos ambientalistas, e à noção de justiça ecológica local e global.

No Brasil, a regulamentação ambiental parece estar muito longe de poder ser realizada de forma plena, na mentalidade e na prática dos empresários e do Estado. Em vez de proteção ambiental, predomina aqui a pressão que as corporações e megaempresas fazem no meio político para quebrar todo tipo de barreira para explorar a natureza e/ou utilizar produtos químicos, como agrotóxicos e venenos – chamados por seus apologistas de “defensores agrícolas”. Além dessa pressão feita de fora para dentro, os empresários ligados ao agronegócio constituem no Poder Legislativo (Câmara dos Deputados e Senado Federal) a “Bancada do Boi”. Ou seja, não só operam na lógica da pressão e do lobby, como também ocupam os cargos de deputados e senadores, articulando eles próprios as políticas e as leis favoráveis aos próprios negócios, como flexibilização das leis de preservação ambiental e mudança do órgão responsável pela demarcação de terras indígenas (Conti; Alves, 2019).

Além de grupos organizados ao redor da questão ambiental, pequenos agricultores, a população indígena e tradicional, de ribeirinhos e quilombolas têm exercido um papel importante de defesa do meio ambiente e de sua função social no Brasil (Zhouri, 2008). Não por acaso, a questão da demarcação das terras indígenas tem sido noticiada recorrentemente nos jornais, com denúncias, por parte dessa população, do desrespeito de leis de proteção de seus territórios e de suas culturas. Não obstante alguns avanços realizados em matéria de proteção ambiental por parte do público e do privado, os limites e desafios da regulamentação, sobretudo da justiça ambiental, ainda são muitos (Shiki; Shiki; Rosado, 2015; Zhouri, 2008). O risco de não conseguirmos avançar nesse sentido representa um dano para a população brasileira como um todo.

De fato, a cidadania ambiental ilumina um sentido universal, essencialmente coletivo. A cidadania clama pela urgência da ação e participação ativa cidadã em defesa do meio ambiente de forma articulada, em âmbito local, nacional e global.

Ademais, um dos desafios mais significativos e atuais percebidos pelo Brasil – e profundamente relacionado ao sistema econômico vigente e às ideias de individualismo e responsabilidade – consiste na manutenção de uma ordem ambiental equilibrada em nosso território, sobretudo em função dos padrões de consumo vigentes na sociedade contemporânea.

Consumo e consumismo

Avanços técnicos nos processos produtivos, bem como inovações na organização e funcionamento de empresas, podem ser identificados como fatores de ampliação da capacidade produtiva das companhias contemporâneas, ampliando a oferta de bens e serviços em nossa sociedade. Do lado dos consumidores, a multiplicação de necessidades materiais – sejam elas reais ou imaginadas – para a satisfação de uma infinidade de tarefas rotineiras e o significado que coletiva e individualmente damos para a aquisição de novos produtos tendem a estimular a demanda por bens e serviços em uma economia. O resultado do encontro dessas duas tendências pode ser definido como o fortalecimento do consumismo.

Enquanto o conceito de consumo expressa majoritariamente a aquisição de um bem ou de um serviço para satisfazer uma necessidade, a ideia de consumismo, por sua vez, revela a intensificação desse processo, atingindo níveis elevados de compra que nem sempre apresentam uma utilidade real ou relevante. Assim, o consumismo pode ser ilustrado pela aquisição frequente de produtos desnecessários, pela obtenção de bens ou serviços que simbolizam um status elevado na sociedade em que vivemos – artigos de luxo, por exemplo – ou pela compulsão a comprar, como forma de compensar algum sentimento desagradável. Do lado da oferta, o consumismo pode ser estimulado pelo reforço que a publicidade fornece ao prazer ou prestígio de uma compra, pela criação constante de novas necessidades materiais – ou mesmo do sentimento de necessidade – e pela produção proposital de bens com prazo reduzido de utilização, que quebrarão ou se tornarão ultrapassados brevemente, exigindo novas compras – a chamada obsolescência programada (Conti; Alves, 2019).

Seja como for, o comportamento consumista apresenta profundos impactos no meio ambiente em que vivemos, seja porque os recursos naturais são utilizados na produção desses bens e serviços, na condição de insumos do processo produtivo, seja porque seu consumo produzirá resíduos ou descartes prejudiciais ao ambiente. Os impactos ambientais podem sem considerados externalidades negativas da dinâmica econômica, isto é, efeitos não propositais de uma atividade econômica que acabam afetando, nesse caso negativamente, pessoas que sequer participaram dessa atividade.

Assim, quando uma fábrica polui o ar de uma cidade inteira, ou quando nossos carros produzem fumaça que contribuem para essa poluição, percebemos, uma vez mais, que nosso comportamento individual não se desenvolve de modo separado da vida coletiva, reforçando a necessidade de mantermos padrões éticos também no que se refere aos níveis de consumo que desejamos enquanto indivíduos e sociedade. A aplicação dessa ética no campo ambiental pode sugerir diferentes e criativos padrões alternativos, por exemplo, a consolidação da reciclagem enquanto prática habitual no Brasil, o compartilhamento de bens e serviços que reduz os custos ambientais – dar carona, dividir eletrodomésticos de uso esporádico entre vizinho ou familiares –, o estabelecimento de clubes de trocas de produtos que possam ser reutilizados ou mesmo a simples manutenção ou conserto de bens, evitando novas compras.

Vamos Exercitar?

Vamos retomar os questionamentos sobre uma hipotética empresa de produtos eletrônicos prestes a lançar um novo modelo de smartphone produzido com materiais raros, de difícil extração, cujos impactos ambientais são altamente degradantes e são adversas as condições da mão de obra. De que modo os conteúdos trabalhados nesta aula auxiliam na busca por orientações?

Trata-se de uma situação problemática que destaca a necessidade de abordagens éticas e sustentáveis na indústria, promovendo o desenvolvimento de tecnologias inovadoras sem comprometer o meio ambiente, a justiça social e a saúde global.

Como vimos, a bioética é um campo interdisciplinar que lida com questões éticas emergentes nas áreas da biologia, medicina e tecnologia, promovendo reflexão crítica a respeito das implicações morais relacionadas à vida, saúde e pesquisa científica. Sua importância reside em guiar práticas e decisões nessas áreas, garantindo que avanços científicos e tecnológicos respeitem valores humanos fundamentais. Ela é crucial para orientar a aplicação responsável da ciência e da tecnologia no domínio da vida (animal e vegetal) e da saúde.

Já no contexto da preservação ambiental, exemplo clássico de desafio coletivo, é justamente a superação do consumismo individualista, em benefício de uma ética que associa o consumo pessoal à preservação coletiva, o caminho para uma relação harmônica entre as duas ordens. Tal perspectiva é mantida no campo da bioética, na medida em que as novas tecnologias, longe de se afastarem do saber ético, buscam nesse campo de estudo os parâmetros para adaptarem as inovações científicas aos valores que regem a sociedade.

O exercício da cidadania ambiental chama atenção, portanto, à finitude dos recursos ambientais e à ameaça para a humanidade do uso predatório dos bens naturais (Acosta, 2016). Da mesma forma, somos chamados para a reflexão de que um desastre ambiental não pode mais ser considerado local ou nacional, mas sim global, já que seus efeitos ameaçam a vida na terra.

Saiba Mais

A obra escrita por Elizeu Barroso Alves, Consumo e sociedade: um olhar para a comunicação e as práticas de consumo (2019), disponível em sua biblioteca virtual, fornece um importante panorama das relações do consumo com a sociedade, proporcionado ao leitor desenvolver sua própria reflexão a respeito do assunto. Nesse sentido, fala das principais transformações da sociedade (relacionando a discussão com o consumo e os pensamentos mercadológicos), discute o papel da comunicação no consumo e debate a globalização e as relações mercantis.

Reflita

Leia os trechos a seguir de reportagem realizada um ano após o crime ambiental em Mariana:

Ao revisitar as ruínas do distrito de Bento Rodrigues, a agricultora Marinalva dos Santos Salgado, conseguia explicar o que era cada cantinho do vilarejo, devastado pela avalanche de rejeitos. Mesmo doído, o retorno ameniza a saudade e, porque as lembranças revividas ali a aproximam de tudo que lhe faz falta: dos amigos que se foram, dos vizinhos que não estão por perto, de sua casa e da carta que seu marido havia escrito com declarações de amor e registros de 22 anos de casamento. Ele morreu cinco anos antes da destruição de Bento, e Marinalva não teve tempo de pegar nenhuma recordação de seu companheiro naquele 5 de novembro.

“Casa eu consigo de volta, mas isso não consigo mais. Ele escreveu na agenda muitas coisas sobre a vida da gente, me agradecendo pelo que a gente viveu junto, os maus momentos, os bons momentos, me declarando amor na hora da morte. Até a camisa que ele morreu com ela, que nunca havia sido lavada, se foi com a lama. Isso daí era o meu bem mais precioso”, revela. […]

Os números da tragédia são todos de grandes proporções: 256 feridos, 300 desabrigados, 424 mil pessoas sem água. Exceto um deles, o de condenados ou presos até agora, que é zero. Um ano depois, 22 pessoas são denunciadas, sendo 21 por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. As lembranças ainda são latentes, como se o dia 5 de novembro de 2015 realmente nunca tivesse acabado. Bento Rodrigues virou ruína e permanece afundado em lama, o rio Doce parece marcado para sempre por uma mancha escura de impurezas e tristeza (Ferreira, [s. d.], [s. p.]).

Referências Bibliográficas

ACOSTA, A. O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. São Paulo: Autonomia Literária, Elefante, 2016.

AUGUSTO, L. Samarco fraudou documentos e ocultou dados para manter barragem, diz MP. Exame, São Paulo, 10. jun. 2016. Disponível em: https://exame.com/negocios/samarco-fraudou-documentos-e-ocultou-dados-para-manter-barragem-diz-mp/. Acesso em: 7 fev. 2019.

ALTIMIRAS-MARTIN, A.; COOPER-ORDOÑEZ, R. E.; FILHO, W. L. Environmental friendly products and sustainable development. In: LEAL FILHO, W. (ed.). Encyclopedia of sustainability in higher education. [S. l.]: Springer, Cham., 2019.

ALVES, E. B. Consumo e sociedade: um olhar para a comunicação e as práticas de consumo. Curitiba: Intersaberes, 2019. 196 p. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/168152/pdf/0?code=qEf4Kk+UeXXB8jSH8Zk7p/Rp5CsYuungE6LAqRM893DOGCdA7Nev++VKNPEoqzfv9CiHwiZ1ksUXZPHILuEOIw==. Acesso em: 04 abr. 2024.

CONTI, H. M. de; ALVES, P. V. M. Sociedade Brasileira e Cidadania. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2019.

FERREIRA, B. Tristeza que não tem fim. O Tempo, [s. d.]. Disponível em: https://www.otempo.com.br/polopoly_fs/1.1395510.1478314849!/tristeza.html. Acesso em: 7 fev. 2019.

GRAÇA, A. Samarco e o Poder Público. Jornal da Unicamp, 5 fev. 2018. Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/02/05/samarco-e-o-poder-publico. Acesso em: 7 fev. 2019.

KRENAK, A. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS (MAB). Secretaria Nacional. Análise do MAB do crime causado pelo rompimento da barragem da Samarco (Vale/BHP Billiton). São Paulo: MAB, set. 2016. Disponível em: https://issuu.com/mabnacional/docs/combinepdf. Acesso em: 7 fev. 2018.

SHIKI, S.; SHIKI, S. F. N.; ROSADO, P. L. Políticas de pagamento por serviços ambientais no Brasil: avanços, limites e desafios. In: GRISA, C.; SCHNEIDER, S. Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2015.

ZHOURI, A. Justiça ambiental, diversidade cultural e accountability: desafios para a governança ambiental. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 23, n. 68, out. 2008.