FUNDAMENTOS DA ECONOMIA POLÍTICA CLÁSSICA

Aula 1

Economia Como Objeto de Estudo

Economia como objeto de estudo

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você irá conhecer a economia como objeto de estudo. Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois permitirá você compreender a economia como ciência social dedicada a analisar o comportamento humano diante da escassez de recursos e das escolhas que decorrem desse cenário.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Durante esta aula, vamos explorar dois conceitos fundamentais no campo da economia: o Problema Econômico Fundamental e o Fluxo Circular de Renda. Esses são alicerces para compreender como as sociedades gerenciam seus recursos escassos e como a renda flui entre os agentes econômicos.

Para contextualizar o conteúdo, imagine que em uma comunidade rural, a escassez de recursos, como terra e água, desencadeia dilemas econômicos fundamentais para os agricultores. As decisões sobre o que plantar, como produzir e a quem vender tornam-se essenciais em meio à competição por recursos limitados. A distribuição desigual dos benefícios da produção cria dilemas éticos na comunidade. Como lidar com a escassez de recursos e os conflitos na alocação? Quais estratégias podem ser adotadas para promover uma distribuição mais equitativa dos benefícios econômicos? Como conciliar eficiência econômica e sustentabilidade diante da escassez de recursos naturais?

Essas são questões que demandam reflexão para abordar os problemas econômicos fundamentais nessa comunidade específica. Ao longo desta aula, exploraremos os princípios econômicos que ajudarão você a encontrar soluções para esse dilema e entender como os recursos são alocados em uma economia.

Vamos embarcar nessa jornada juntos?

Vamos Começar!

Para iniciar o nosso estudo, vamos realizar a seguinte reflexão: seja em nosso cotidiano, na internet, rádio ou TV, nos deparamos com termos relacionados a questões econômicas, tais como: inflação, taxa de juros, desemprego, crescimento econômico, impostos, taxa de câmbio, etc. Esses temas, dentre outros, são assuntos pertencentes à economia. Mas o que de fato é a “economia”?

O termo economia origina-se das palavras gregas oikos (casa) e nomos (normas). Na Grécia antiga, economia significava a arte de bem administrar o lar.

Modernamente, define-se economia como a ciência que estuda o emprego de recursos escassos, entre usos alternativos, com o fim de obter os melhores resultados, seja na produção de bens ou na prestação de serviços, a fim de satisfazer as necessidades humanas (Vasconcelos; Garcia, 2023).

Logo, a economia é uma ciência social que se dedica ao estudo das escolhas humanas no contexto da escassez de recursos. Ela busca entender como as sociedades alocam seus recursos limitados para satisfazer suas necessidades e seus desejos ilimitados.

Os recursos escassos são os bens e serviços empregados na produção (mão de obra, capital, terra e matérias-primas), mediante uma tecnologia conhecida, para a produção de outros bens e serviços de maior valor total e destinados a atender a demanda (intenção de compra de bens e serviços) (Vasconcelos, 2015).

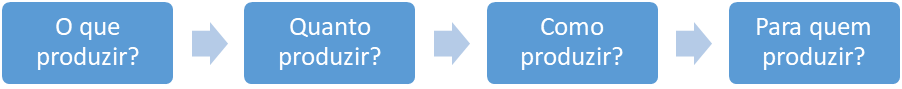

Independentemente do quão ricos ou avançados tecnologicamente sejam os países, a escassez é uma realidade inerente à condição humana. Os problemas econômicos fundamentais surgem da escassez e podem ser resumidos em quatro questões principais, conforme pode-se visualizar na Figura 1.

Segundo Vasconcelos e Garcia (2023), os problemas econômicos fundamentais podem ser assim compreendidos:

- O que produzir? Refere-se à decisão sobre quais bens e serviços serão produzidos na economia. Os recursos são limitados e as sociedades precisam tomar decisões sobre quais bens e serviços são mais importantes ou prioritários para atender às necessidades e aos desejos das pessoas.

- Quanto produzir? Está relacionado à quantidade de bens e serviços que a economia deve produzir. As decisões sobre a quantidade a ser produzida estão ligadas ao equilíbrio entre a oferta e a demanda. Produzir muito pode levar ao excesso de oferta e desperdício de recursos, enquanto produzir pouco pode resultar em escassez.

- Como produzir? Este problema diz respeito às técnicas de produção e à alocação de recursos para a produção de bens e serviços. As sociedades precisam decidir qual tecnologia, métodos de produção e combinação de recursos (trabalho, terra e capital) serão usados para produzir eficientemente os bens desejados.

- Para quem produzir? Esta questão está relacionada à distribuição dos bens e serviços produzidos. As decisões sobre como a renda e os bens são distribuídos afetam a equidade e a justiça social. Isso também se relaciona com a determinação de como as pessoas têm acesso aos bens produzidos.

Compreendido o problema da escassez e os problemas econômicos fundamentais, você pode se perguntar: quais são os recursos escassos?

Os recursos escassos são os insumos, ou fatores de produção, utilizados no processo produtivo para obter outros bens, destinados à satisfação das necessidades dos consumidores (Silva; Luiz, 2017). Os fatores de produção são:

- Trabalho (mão de obra): refere-se ao esforço humano, incluindo habilidades, conhecimento e tempo dedicado à produção.

- Terra: representa os recursos naturais, como solo, água, minerais e recursos energéticos que são utilizados na produção e o espaço físico utilizado no processo de produção de um bem ou uma prestação de serviços.

- Capital: refere-se aos bens manufaturados que são usados para produzir outros bens e serviços. Isso inclui máquinas, equipamentos, fábricas e tecnologia.

- Capacidade empresarial: representa a capacidade de organizar os outros fatores de produção e tomar decisões de negócios. Os empreendedores são responsáveis por identificar oportunidades econômicas e assumir riscos.

Na economia, portanto, para produzir bens e serviços, os agentes devem combinar os fatores de produção da melhor forma possível, visando atender às necessidades e aos desejos dos homens, já que a quantidade de fatores de produção disponível é finita (Silva; Luiz, 2017).

Nesse contexto, os fatores de produção são direcionados para produzir os chamados bens econômicos. Um bem econômico, assim, é o que possui uma raridade relativa e, portanto, um preço e pode ser classificado como bem de consumo – durável, não durável e semidurável –, bem de capital e bem intermediário, conforme o Quadro 1.

Tipo de bem | Conceito |

Consumo | Utilizados pelas pessoas para satisfazer suas necessidades |

Semidurável | Consumidos integralmente ao ser usado (Ex.: alimentos) |

Não durável | Utilizados diversas vezes, mas seu período de utilização é relativamente curto (Ex.: artigos de vestuário) |

Durável | Utilizados várias vezes e durante muito tempo (Ex.: meios de transporte, eletrodomésticos) |

Capital | Utilizados para produzir outros bens (Ex.: máquinas, equipamentos) |

Intermediário | São os insumos utilizados na produção de bens e serviços (Ex.: matérias-primas e componentes) |

Quadro 1 | Tipos de bens econômicos. Fonte: adaptada de Malassise e Salvalagio (2014).

Siga em Frente...

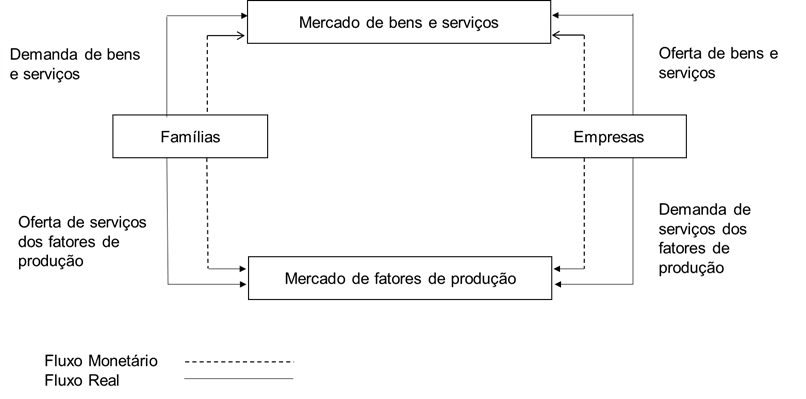

Sabemos que a economia de mercado é formada por agentes econômicos, tais como famílias e empresas, que interagem em um complexo sistema de trocas e transações. O fluxo circular da renda é uma representação fundamental desse processo, permitindo a visualização de como os recursos e o dinheiro fluem entre esses dois pilares essenciais da atividade econômica (Viceconti; Neves, 2013).

Esse conceito é uma base sólida para a compreensão de como a economia opera, destacando como as famílias fornecem fatores de produção às empresas em troca de renda, enquanto as empresas produzem bens e serviços que são adquiridos pelas famílias, gerando um ciclo econômico contínuo.

Segundo Viceconti e Neves (2013), a renda, ou seja, a remuneração paga pelas empresas para as famílias, pelo uso dos fatores de produção que são de propriedade das famílias, é classificada pelos economistas em quatro grandes categorias, sendo elas:

- Salários: as famílias recebem salários em troca do trabalho que fornecem às empresas. Essa é a forma mais comum de renda para a maioria das famílias.

- Juros: se as famílias possuem poupanças ou investimentos financeiros, recebem juros sobre esses ativos.

- Aluguéis: se possuem propriedades, como imóveis ou terras, recebem aluguéis de empresas que utilizam esses ativos.

- Lucros: algumas famílias também podem ser proprietárias de empresas e recebem lucros como retorno sobre seu capital investido.

As famílias detêm os fatores de produção, fornecendo-os às empresas, enquanto as empresas são detentoras dos bens e serviços vendendo-os para as famílias. Essa relação entre famílias e empresas determina o “Fluxo real da economia”. Na Figura 2, pode-se visualizar a dinâmica do fluxo circular da renda.

Ao visualizar a Figura 2, perceba que o conceito do fluxo circular da renda nos proporciona uma visão clara de como o mercado de bens e os fatores de produção estão interligados e como os diversos agentes econômicos dependem uns dos outros. Nas empresas, os bens e serviços são disponibilizados para as famílias (isto é, no mercado real) e, em contrapartida, as famílias efetuam pagamentos por esses bens e serviços (ou seja, no mercado nominal). Por outro lado, as famílias fornecem mão de obra e outros recursos de produção para as empresas (novamente, no mercado real) e, em troca, recebem compensações na forma de salários, juros, aluguéis e outros pagamentos (ainda no mercado nominal) por parte das próprias empresas (Silva; Luiz, 2017). Perceba que o fluxo monetário da economia apresenta os pagamentos (monetários) para os fatores de produção e para os bens e serviços.

Em resumo, o fluxo circular da renda em uma economia fechada, considerando apenas as famílias e as empresas, é um modelo conceitual que ilustra como a renda flui entre esses dois principais agentes econômicos. Famílias fornecem fatores de produção e recebem renda, enquanto as empresas produzem bens e serviços e geram receita. Esse ciclo contínuo é fundamental para o funcionamento da economia e para a manutenção da estabilidade econômica.

Vamos Exercitar?

Durante nossa aula, abordamos o Problema Econômico Fundamental e o Fluxo Circular de Renda, que nos fornecem as ferramentas necessárias para enfrentar o dilema dos produtores rurais com recursos naturais limitados e demandas diversas. Agora, vamos relacionar os conceitos discutidos com a resolução desse problema.

Na problematização inicial, vimos que a distribuição desigual dos benefícios da produção cria dilemas éticos na comunidade, com diversos questionamentos. Vamos abordar cada um deles a partir de agora.

1. Como lidar com a escassez de recursos e os conflitos na alocação?

- Implementar políticas de gestão de recursos que promovam a eficiência na utilização da terra e da água, como práticas de agricultura sustentável e tecnologias de irrigação eficientes.

- Estabelecer mecanismos de cooperação e diálogo entre os setores da comunidade para identificar soluções colaborativas para alocar os recursos de maneira mais equitativa.

2. Quais estratégias podem ser adotadas para promover uma distribuição mais equitativa dos benefícios econômicos?

- Desenvolver programas de treinamento e educação para capacitar todos os membros da comunidade, permitindo que participem igualmente das oportunidades econômicas.

- Estabelecer políticas de redistribuição de recursos que considerem as necessidades específicas dos grupos mais vulneráveis, visando reduzir disparidades socioeconômicas.

3. Como conciliar eficiência econômica e sustentabilidade diante da escassez de recursos naturais?

- Investir em tecnologias sustentáveis e práticas agrícolas que otimizem a produção, minimizando impactos ambientais.

- Implementar políticas de incentivo à inovação e pesquisa voltadas para práticas econômicas sustentáveis, visando a preservação dos recursos naturais a longo prazo.

Essas soluções sugerem abordagens práticas e estratégicas para enfrentar os desafios econômicos fundamentais na comunidade, buscando equidade, eficiência e sustentabilidade na gestão dos recursos escassos.

Saiba Mais

Vamos conhecer um pouco mais sobre o que aprendemos? É importante que você tenha outras fontes de pesquisa para ser capaz de pensar de forma crítica o conteúdo abordado nesta aula.

Leia o Capítulo 1 do livro: Fundamentos de economia, disponível na Biblioteca Virtual. Trata-se de um livro introdutório de Economia Aplicada, no qual procura-se explicar com clareza e concisão conceitos e problemas econômicos fundamentais, de forma que você possa ter melhor compreensão da realidade econômica.

VASCONCELOS, M. A. S.; GARCIA, M. E. Fundamentos de economia. São Paulo: Editora Saraiva, 2023. E-book.

Leia o Capítulo 2 do livro: Introdução à economia, disponível na Biblioteca Virtual. Nesse capítulo, você vai compreender como os fatores de produção são alocados no processo de produção capitalista, dentro do contexto dos problemas econômicos fundamentais.

ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 21. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book.

O fluxo circular da renda é um importante conceito para a compreensão do funcionamento do sistema econômico. Para você conhecer mais sobre o assunto, te convido a ler o artigo O fluxo circular de renda: saiba o que é e como funciona.

Referências Bibliográficas

MALASSISE, R. L. S.; SALVALAGIO, W. Introdução à economia. Londrina: Unopar, 2014.

ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 21. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2016. E-book. ISBN 9788597008081. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597008081/. Acesso em: 18 out. 2023.

SILVA, C. R. L; LUIZ, S. Economia e mercados: introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017.

VASCONCELOS, M. A. S. Economia: micro e macro. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

VASCONCELOS, M. A. S.; GARCIA, M. E. Fundamentos de economia. São Paulo: Editora Saraiva, 2023. E-book. ISBN 9788571441415. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788571441415/. Acesso em: 18 out. 2023.

VICECONTI, P.; NEVES, S. Introdução à economia, 12. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

Aula 2

Conceitos Fundamentais de Economia Política

Conceitos fundamentais de economia política

Olá, estudante!

Nesta videoaula você irá conhecer conceitos fundamentais de economia política. Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois você compreenderá as origens da economia política e a sua relação com o surgimento do capitalismo, proporcionando uma visão histórica do sistema econômico no qual vivemos.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Nesta aula vamos estudar as origens da economia política, dentro do contexto do modo de produção capitalista. Também, você conhecerá as três categorias teóricas da economia política: o trabalho, a lei do valor e a mercadoria.

À medida que exploramos a evolução da economia política, dois questionamentos fundamentais emergem, instigando uma reflexão crítica sobre os conteúdos estudados:

- Transformações da burguesia: como as transformações de postura da burguesia, inicialmente associada a princípios revolucionários e posteriormente tornando-se conservadora, influenciaram a dinâmica das relações sociais e econômicas durante o período de mudanças radicais, especialmente entre 1825 e 1850?

- Modo de produção capitalista e circulação mercantil: como a transição da circulação mercantil simples para a circulação mercantil capitalista redefiniu as relações econômicas?

Ao buscar respostas para esses questionamentos, vamos ter uma compreensão crítica das estruturas que moldam o sistema capitalista e suas implicações na sociedade contemporânea.

Bons estudos!

Vamos Começar!

A economia política não surgiu como uma disciplina claramente definida desde o início, mas evoluiu gradualmente em resposta a desafios políticos e econômicos.

O termo "economia política" tem raízes antigas, remontando à Grécia antiga, onde pensadores como Aristóteles e Platão discutiam sobre a organização da polis e a distribuição de recursos. No entanto, estudos sobre a economia política moderna começou a se desenvolver durante a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX na Europa. Esse período de mudança radical trouxe consigo uma série de desafios sociais e econômicos, provocando uma reflexão mais profunda sobre a natureza da riqueza, do poder e das relações entre os indivíduos e o Estado (Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

Esses estudos pioneiros da economia formaram o primeiro corpo teórico do que se chamou economia política. Destaca-se os trabalhos de François Quesnay (1694-1774), Adam Smith (1723-1790), William Petty (1623-1687), Pierre de Boisguillebert (1646-1714), David Ricardo (1772-1823), etc. Juntos, esses pensadores constituíram a economia política clássica (Paulo Netto; Braz, 2007 apud Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

Na visão da economia política clássica, o foco principal residia na compreensão das relações sociais que se delineavam durante a crise do antigo regime feudal. Diferentemente da busca por estabelecer uma disciplina científica formal, os pensadores clássicos desse campo não tinham, inicialmente, a intenção de construir um corpo de conhecimento científico autônomo. Seu verdadeiro propósito era desvendar o modo como a sociedade estava se reconfigurando a partir do declínio do mundo feudal.

Portanto, os clássicos da economia política não se posicionavam meramente como cientistas puristas; ao contrário, almejavam objetivos intensos de intervenção política e social. De acordo com Sandroni (2005), é por essa razão que esse campo de estudo adotou a designação "economia política", onde o termo "política" é equiparado a "social", seguindo a tradição aristotélica que considera o homem como um ser político, ou seja, um ser social.

Nesse contexto, pode-se observar que a economia política clássica refletiu as ideias da burguesia durante um período histórico em que essa classe estava à frente das lutas sociais, liderando o processo revolucionário que resultou na queda do feudalismo (Sandroni, 2005 apud Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

Na segunda metade do século XIX, a economia política clássica enfrentou uma crise intrínseca. Entre 1825 e 1850, os interesses da burguesia, anteriormente associados a princípios revolucionários de liberdade, igualdade e fraternidade, passaram por uma transformação marcante. Segundo Silva, Birnkott e Lopes (2018), embora a luta burguesa tenha emancipado as pessoas das relações de dependência pessoal do feudalismo, a revolução não conseguiu estabelecer plenamente a liberdade política desejada. Ainda segundo os autores, a ascensão da burguesia resultou em uma nova dominação de classe, tornando-se conservadora e contrariando as promessas emancipadoras da cultura revolucionária que a levou ao poder.

Essa mudança de postura da burguesia para uma classe conservadora foi essencial para a incompatibilidade com as perspectivas da economia política clássica. O conflito original entre burguesia e nobreza foi substituído por um confronto entre burguesia e proletariado (os trabalhadores) com a ascensão da burguesia (Silva; Birnkott; Lopes, 2018). As tensões atingiram o ápice nas revoluções de 1848, marcando um momento de convulsões sociais na Europa, onde a burguesia conservadora se viu em confronto com o proletariado revolucionário.

A partir desse ponto, surge o pensamento pioneiro relacionado ao proletariado, liderado por Karl Marx. A economia política passa a direcionar seu foco para o caráter exploratório do capital (representado pela burguesia) em relação ao trabalho (representado pelo proletariado). Isso dá origem à crítica da economia política, introduzindo novos quadros teóricos destinados a explicar os rearranjos na vida social (Paulo Netto; Braz, 2007).

Nesse contexto, a economia política se consolida como a ciência das leis que regem a produção e a troca dos meios materiais de subsistência na sociedade humana. Cabe destacar que, sobretudo no sistema capitalista predominante, o objeto de estudo da economia política se concentra no modo de produção capitalista, considerando não apenas a produção em si, mas também as relações sociais entre os indivíduos envolvidos na produção ou na estrutura social dela (Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

Siga em Frente...

Para entender as relações sociais próprias à atividade econômica capitalista, a economia política utiliza três categorias teóricas, sendo elas:

- O trabalho, que torna possível a produção de qualquer bem ou serviço.

- A lei do valor, que constitui a noção de riqueza social.

- A mercadoria, o objeto indispensável para a troca capitalista.

Vamos estudar cada uma delas a partir de agora.

O sistema capitalista se baseia na relação entre o capital e o trabalho, onde os trabalhadores vendem sua força de trabalho em troca de salários. Essa dinâmica cria uma divisão de classes, onde os proprietários dos meios de produção (capitalistas) detêm o controle e os trabalhadores contribuem com seu esforço laboral. Assim, o trabalho não é apenas uma atividade produtiva, mas também uma categoria que delineia as relações de poder e hierarquias na sociedade (Silva; Dalcin; Stefani, 2019).

A evolução do trabalho impõe a demanda por habilidades e conhecimentos obtidos primeiramente através de repetição e experimentação, os quais são subsequentemente transmitidos por meio do aprendizado. No contexto do capitalismo, a necessidade incessante de desenvolver novas modalidades de trabalho surge, resultando na criação de novas demandas e, consequentemente, na emergência de novos métodos de aprendizado.

A lei do valor é um conceito fundamental que permeia a teoria econômica capitalista. Ela sugere que o valor de um bem ou serviço é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção. Em outras palavras, o valor de uma mercadoria é influenciado pelo esforço humano envolvido em sua criação (Silva; Dalcin; Stefani, 2019). Essa ideia implica que o valor não é intrínseco ao objeto, mas é socialmente construído.

A lei do valor na economia política capitalista introduz uma distinção entre duas características das mercadorias: o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso refere-se à utilidade intrínseca de uma mercadoria, isto é, sua capacidade de satisfazer necessidades humanas. Por exemplo, um par de sapatos possui valor de uso porque é capaz de proteger os pés e proporcionar conforto. No entanto, o valor de uso não é o único fator determinante do valor econômico.

O valor de troca, por outro lado, está relacionado à capacidade de uma mercadoria ser trocada por outra no mercado, direta ou indiretamente, por intermédio do dinheiro. Esse valor é influenciado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para a produção da mercadoria, conforme estabelecido pela teoria do valor-trabalho. Assim, enquanto o valor de uso é uma propriedade concreta da mercadoria, o valor de troca é uma abstração que surge das relações sociais de produção e troca (Silva; Dalcin; Stefani, 2019).

Ao longo da evolução da economia política, os conceitos de valor de uso e valor de troca sofreram modificações constantes. Na fase clássica, exemplificada por Adam Smith, a teoria do valor-trabalho foi formulada, sustentando que o trabalho é a única medida verdadeira e definitiva do valor das mercadorias, diferenciando-se de seu preço nominal (Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

Karl Marx, por sua vez, expandiu a teoria do valor-trabalho, introduzindo o conceito de mais-valia. Marx argumentou que, sob o capitalismo, os trabalhadores não recebem o valor total do seu trabalho. Ele explicou que a mais-valia é a diferença entre o valor do trabalho produzido pelos trabalhadores e o salário que recebem (Silva; Dalcin; Stefani, 2019). Esse excedente é apropriado pelos capitalistas, resultando na exploração dos trabalhadores e no acúmulo de capital.

A mercadoria representa o produto do trabalho humano, que é destinado não apenas ao consumo direto, mas também à troca no mercado. A mercadoria torna-se a expressão material da relação social entre os produtores, mediada pelo valor que ela possui. Portanto, a mercadoria emerge como o elemento central na sociedade capitalista, desempenhando o papel de intermediária em todas as relações sociais (Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

Para que diferentes mercadorias sejam produzidas, é essencial que exista uma divisão social do trabalho. Contudo, essa condição necessária não é suficiente para garantir a produção contínua de mercadorias. A divisão social do trabalho precisa estar vinculada à propriedade privada dos meios de produção. Em outras palavras, apenas aquele que é proprietário dos meios ou instrumentos de produção pode comprar ou vender qualquer tipo de mercadoria, surgindo a importância da propriedade privada. No sistema capitalista, a apropriação dos meios de produção é o que motiva os capitalistas a produzirem cada vez mais e a terem o direito legal de se apropriarem sempre da mais-valia resultante da troca de mercadorias (Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

O modo de produção capitalista é um sistema econômico que se caracteriza pela propriedade privada dos meios de produção, como fábricas e terras, e pela busca do lucro como principal motor da atividade econômica. Esse sistema influencia não apenas a produção, mas também a circulação de mercadorias, desempenhando um papel fundamental na compreensão da dinâmica econômica contemporânea.

A circulação mercantil, por sua vez, é um componente essencial do modo de produção capitalista, sendo responsável por facilitar a troca de mercadorias entre diferentes agentes econômicos (Silva; Dalcin; Stefani, 2019). No entanto, deve-se distinguir entre a circulação mercantil simples e a circulação mercantil capitalista para compreender melhor o funcionamento do sistema econômico.

Na circulação mercantil simples, as trocas ocorrem com base na equivalência de valores entre as mercadorias. Isso significa que uma mercadoria é trocada por outra de valor semelhante, refletindo a relação direta entre os produtores e os consumidores. Assim, pode-se simbolizar o processo de circulação característico da produção mercantil simples com a seguinte expressão: mercadoria ⟹ dinheiro ⟹ outra mercadoria (ou seja, M ⟹ D ⟹ M).

Já na circulação mercantil capitalista, a moeda assume um papel central. A relação entre os produtores e consumidores não é mais direta; em vez disso, a moeda torna-se o intermediário universal nas trocas. O capitalista compra mercadorias com o objetivo de vendê-las posteriormente, visando obter lucro. Assim, a circulação mercantil capitalista expressa-se na seguinte fórmula: dinheiro ⟹ mercadoria ⟹ dinheiro acrescido (ou seja, D ⟹ M ⟹ D’) (Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

Portanto, o capitalista não está interessado apenas na troca de mercadorias, mas também no processo produtivo que leva à criação de valor excedente. Esse valor excedente é essencial para a acumulação de capital e para a dinâmica de crescimento econômico no sistema capitalista.

Em resumo, o modo de produção capitalista molda não apenas a produção, mas também a circulação de mercadorias. A transição da circulação mercantil simples para a circulação mercantil capitalista destaca a centralidade da moeda e do lucro no sistema, redefinindo as relações econômicas e impactando a forma como a sociedade organiza a produção e o intercâmbio de bens e serviços.

Vamos Exercitar?

Estudante, a partir de agora vamos retomar a problematização descrita no início da aula e relacionar com o conteúdo estudado.

O primeiro questionamento nos levou a refletir como a mudança de postura da burguesia, inicialmente vinculada a princípios revolucionários, impactou a economia política clássica. Muito bem, conforme apresentado na aula, a mudança de postura da burguesia, inicialmente associada a princípios revolucionários durante a queda do feudalismo, é evidenciada no texto pela transição dessa classe para uma postura conservadora entre 1825 e 1850. A análise aponta que, apesar de emancipar-se das relações de dependência pessoal do feudalismo, a burguesia se tornou uma classe conservadora, entrando em conflito com as promessas emancipadoras da Revolução. Essa mudança de perspectiva impactou diretamente a economia política clássica, substituindo o conflito original com a nobreza por uma confrontação com o proletariado, marcando um momento de convulsões sociais na Europa.

O segundo questionamento nos trouxe a seguinte questão: Como a transição da circulação mercantil simples para a circulação mercantil capitalista redefiniu as relações econômicas? Bom, a partir da leitura do material, compreendemos que a transição da circulação mercantil simples para a circulação mercantil capitalista redefiniu as relações econômicas ao introduzir a moeda como intermediário universal nas trocas.

A fórmula dinheiro ⟹ mercadoria ⟹ dinheiro acrescido (ou seja, D ⟹ M ⟹ D’), destaca o papel central da busca pelo lucro na circulação mercantil capitalista. Logo, o capitalista não está interessado apenas na troca de mercadorias, mas também no processo produtivo que leva à criação de valor excedente. Esse valor excedente é essencial para a acumulação de capital e para a dinâmica de crescimento econômico no sistema capitalista.

Essas respostas baseiam-se nas informações fornecidas ao longo da aula, na qual destacam-se os pontos essenciais relacionados às transformações da burguesia e ao modo de produção capitalista, especialmente no contexto da circulação mercantil.

Saiba Mais

Vamos conhecer um pouco mais sobre o que aprendemos? É importante que você tenha outras fontes de pesquisa para ser capaz de pensar de forma crítica o conteúdo abordado nesta aula.

Leia o capítulo Conceitos fundamentais da economia política do livro: Economia política. Nesse capítulo, você vai ver como a economia política se consolidou como uma ciência. Para isso, vai conhecer a história dessa disciplina desde o seu início, no século XVIII. Além disso, você vai se dedicar ao estudo de conceitos fundamentais para essa área, como os de trabalho, valor e mercadoria. Por fim, vai explorar os mecanismos que põem em funcionamento o modo de produção capitalista.

SILVA, F. P. M.; BIRNKOTT, A. D.; LOPES, J. G. D. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book.

Leia o capítulo: O padrão de acumulação contemporânea do capital e seus efeitos sociais do livro: Economia política. Nesse capítulo, você entenderá o funcionamento do sistema capitalista nos dias de hoje, analisando o processo de acumulação capitalista e o movimento do capital. Além disso, você vai ver como esse processo se relaciona com a crise estrutural do capital e vai conhecer as bases fundamentais do sistema econômico capitalista e sua relação com a vida em sociedade.

SILVA, F. P. M.; DALCIN, A. K.; STEFANI, R. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2019. E-book.

Referências Bibliográficas

PAULO NETTO, J.; BRAZ, M. Economia política: uma introdução crítica. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

SANDRONI, P. Dicionário de economia do século XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005.

SILVA, F. P. M.; BIRNKOTT, A. D.; LOPES, J. G. D. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2018.

SILVA, F. P. M.; DALCIN, A. K.; STEFANI, R. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2019.

Aula 3

Capitalismo

Capitalismo

Olá, estudante!

Nesta videoaula você irá conhecer o surgimento do capitalismo, bem como suas fases evolutivas.

Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois proporciona o entendimento das bases econômicas que moldam as sociedades contemporâneas.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

A partir de agora vamos estudar a transição do feudalismo para o capitalismo, explorando suas raízes históricas e as dinâmicas sociais, políticas e econômicas que delinearam esse processo. Ao longo desse percurso, será apresentado o conceito de capitalismo, bem como as diferentes fases do capitalismo, desde o mercantilismo até a era informacional.

Nesse contexto, convidamos você a refletir sobre dois pontos fundamentais que guiarão as discussões ao longo desta aula:

- Diversidade na transição: como as condições sociais, econômicas e geográficas influenciaram a diversidade na transição do feudalismo para o capitalismo na Europa medieval?

- Natureza evolutiva do capitalismo: como as diferentes fases do capitalismo, desde o comercial até o informacional, moldaram as estruturas econômicas e sociais ao longo do tempo?

A partir desses questionamentos, convido você a explorar as conexões entre o feudalismo, o surgimento do capitalismo e, por fim, considerar como essas transformações históricas continuam a impactar o nosso cotidiano profissional e a estrutura da sociedade contemporânea.

Bons estudos!

Vamos Começar!

O feudalismo foi um sistema social, político e econômico predominante na Europa medieval, que perdurou aproximadamente do século IX ao XV. Esse período foi caracterizado por uma estrutura hierárquica complexa, na qual a sociedade estava organizada em torno da posse e do controle da terra. O sistema feudal possuía uma fragmentação político-jurídica, sustentado por relações de vassalagem e feudos, no qual se estabeleceu um sistema de deveres e obrigações entre senhores e vassalos, marcada predominantemente pela servidão.

A sociedade feudal era estratificada em diferentes classes, com os camponeses formando a base. Eles trabalhavam nas terras dos senhores como servos, cultivando a terra em troca de proteção. A economia feudal era agrária, centrada na produção local para subsistência. As comunidades eram autossuficientes e as transações comerciais eram limitadas. A vida urbana era incipiente, com a maioria da população vivendo em vilarejos ao redor dos castelos dos senhores.

No século XIV, o sistema feudal, que havia dominado a estrutura socioeconômica da Europa medieval, encontrou-se em meio a uma crise profunda que sinalizou o início de sua desintegração (Silva; Birnkott; Lopes, 2018). A transição do feudalismo para o capitalismo na Europa foi um processo complexo e heterogêneo, manifestando-se de maneira desigual em diferentes regiões. Essa evolução histórica não ocorreu de forma universal e as disparidades na velocidade e na natureza da transição foram influenciadas por uma série de fatores (Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

Um dos fatores que contribuíram para a diversidade na transição foi a estrutura social e econômica preexistente em cada região. Por exemplo, áreas urbanizadas e comercialmente desenvolvidas tiveram maior propensão para uma transição mais rápida. Cidades como Veneza, Gênova e outras regiões da Itália, que já possuíam uma economia mais orientada para o comércio, foram pioneiras na adoção de práticas capitalistas.

Além disso, as condições geográficas também desempenharam um papel significativo. Regiões costeiras e com acesso facilitado às rotas comerciais muitas vezes experimentaram uma transição mais acelerada devido à intensificação do comércio. Enquanto isso, áreas remotas e isoladas enfrentaram desafios adicionais na incorporação de práticas capitalistas.

Para Karl Marx, o conflito crucial durante a transição do feudalismo para o capitalismo estava enraizado nas relações entre os camponeses e seus senhores feudais (Silva; Birnkott; Lopes, 2018). Esses senhores feudais, detentores das terras, exerciam seu poder sobre os camponeses e extraiam o excedente da produção agrícola por meio de direitos feudais e estruturas de poder feudais.

Os camponeses, por sua vez, eram responsáveis pela produção desses excedentes, mas estavam sujeitos a uma série de obrigações feudais, incluindo o pagamento de rendas e taxas, bem como a prestação de serviços para os senhores (Silva; Birnkott; Lopes, 2018). Essa relação de exploração e dependência constituía o cerne do conflito de classe na visão de Marx.

Maurice Dobb (1946 apud Silva; Birnkott; Lopes, 2018) propôs uma análise singular sobre o colapso do feudalismo e o surgimento do capitalismo. Em sua perspectiva, o cerne desse processo histórico residia na revolta dos pequenos produtores e camponeses contra as estruturas opressivas do sistema feudal. Essa visão sugere que a gênese do capitalismo estava intrinsecamente ligada à dinâmica das revoltas camponesas e à busca por uma ordem social que permitisse maior liberdade e oportunidades econômicas.

A transição do feudalismo para o capitalismo ocorreu à medida que os pequenos produtores conseguiram uma emancipação parcial da exploração feudal. Esse processo inicialmente pode ter envolvido um abrandamento dos tributos ou uma redução da expropriação dos excedentes por parte dos senhores feudais (Silva; Birnkott; Lopes, 2018). Esse alívio nas obrigações feudais permitiu que os camponeses retivessem uma parcela maior do produto excedente gerado por seu trabalho.

Com essa emancipação parcial, os camponeses encontraram-se em uma posição mais favorável para acumular excedentes para si mesmos. Esse excedente, antes majoritariamente destinado aos senhores feudais, passou a ser uma fonte de recursos nas mãos dos pequenos produtores.

Durante os séculos XII e XIII, as transformações econômicas não se limitaram apenas à esfera agrícola. As pequenas manufaturas desempenharam um papel crucial nesse período de transição do feudalismo para o capitalismo. As atividades dos artesãos, anteriormente dispersas nas aldeias feudais, foram progressivamente concentradas em oficinas localizadas nas emergentes cidades.

Esse movimento de concentração das atividades manufatureiras representou uma parte fundamental da expansão econômica geral. À medida que oficinas especializadas se desenvolviam, as técnicas de produção eram aprimoradas, resultando em maior eficiência e qualidade na manufatura de bens. Simultaneamente, o surgimento dessas oficinas urbanas teve implicações significativas para a população rural. A fuga dos servos das propriedades feudais foi um fenômeno observado à medida que os centros urbanos se expandiam. As cidades ofereciam oportunidades de emprego mais diversificadas e, muitas vezes, uma maior liberdade em comparação com as restrições impostas nos feudos.

Nesse contexto, à medida que a acumulação de capital crescia, tanto na produção rural como na produção artesã (a origem da manufatura industrial), os interesses burgueses passaram a ser contrários ao isolamento feudal (Katz, 1993 apud Silva; Birnkott; Lopes, 2018). O controle e a expropriação da produção pelos senhores feudais perderam sua relevância. Além disso, a servidão deixou de ser uma relação de trabalho satisfatória para atender às exigências do capital.

Karl Marx (1996 apud Silva; Birnkott; Lopes, 2018) argumenta que todas essas condições facilitaram a transição do feudalismo para o capitalismo. Não há dúvidas de que o ponto de partida do capitalismo é a circulação de mercadorias. A produção e a circulação intensificada de mercadorias, através do comércio, representam os requisitos históricos para o surgimento do capitalismo. Esses novos fenômenos eram inconciliáveis com a manutenção do sistema feudal.

Siga em Frente...

Compreendido o processo de fim do feudalismo e as bases para o surgimento do capitalismo, vamos compreender o que é o capitalismo.

O capitalismo é um sistema em que os bens e os serviços, inclusive as necessidades mais básicas da vida, são produzidos para fins de troca lucrativa. Nesse contexto, até mesmo a capacidade humana de trabalho é tratada como uma mercadoria à venda no mercado. Logo, o cerne do sistema capitalista gira em torno da dinâmica do mercado, das exigências da competição e da maximização do lucro.

As empresas e os empreendedores buscam atender às demandas do consumidor, mas não apenas por uma questão de serviço público; a motivação subjacente é a obtenção de lucro. Essa busca incessante pelo lucro não só impulsiona a inovação e eficiência produtiva, mas também cria uma atmosfera de competição intensa entre os participantes do mercado.

A capacidade humana de trabalho, vital para a produção de mercadorias e serviços, é tratada como uma mercadoria em si mesma. Os indivíduos, nesse sistema, vendem sua força de trabalho no mercado de emprego em troca de salários. Essa relação entre empregadores e empregados é central para a dinâmica capitalista, onde a mão de obra é uma peça-chave no processo produtivo. Todas as relações do capitalismo ocorrem no que se convencionou chamar de mercado (Sandroni, 2005).

Dentro desse contexto, o sistema capitalista demonstra uma notável capacidade de se ajustar a uma variedade de condições, incluindo aspectos políticos, sociais, tecnológicos, geográficos, entre outros. Esse ajuste contínuo visa primariamente manter e impulsionar a acumulação de capital. É exatamente essa flexibilidade que caracteriza o capitalismo como um sistema diversificado, capaz de sobreviver ao longo de séculos, atravessando períodos de expansões e enfrentando crises profundas.

A transição do feudalismo para o capitalismo marcou o início do desenvolvimento e evolução gradual do modo de produção capitalista. Esse processo teve início no século XIV, caracterizando-se por uma evolução desigual, com uma progressão mais acelerada na parte ocidental da Europa (Silva; Birnkott; Lopes, 2018). À medida que os séculos XIX e XX avançaram, o capitalismo expandiu-se para todos os continentes, consolidando-se como um fenômeno global ao longo do século XXI.

De acordo com Bresser Pereira (2011), as principais fases do capitalismo podem ser divididas em:

1. Fase do capitalismo comercial.

2. Fase do capitalismo industrial.

3. Fase do capitalismo financeiro.

4. Fase do capitalismo informacional ou capitalismo do conhecimento.

O capitalismo comercial, também conhecido como fase mercantilista, caracterizou-se pelo acúmulo de riquezas através do comércio. Esse período teve início no século XV e estendeu-se até o século XVIII. Foi uma época marcada pelas Grandes Navegações e descobrimentos que ampliaram as conexões entre diferentes continentes, mantendo a Europa como o epicentro econômico do mundo.

Durante essa fase mercantilista, as potências europeias buscavam acumular riquezas através do comércio internacional, especialmente de especiarias, seda, ouro e outros produtos de alto valor. As nações europeias estabeleceram rotas comerciais, colônias e feitorias em diversas partes do mundo, impulsionando uma intensa atividade mercantil.

O capitalismo industrial, que teve seu auge do século XIX até meados de 1945, foi marcado pela transição do foco econômico do comércio para a produção de mercadorias, impulsionando o desenvolvimento de atividades industriais. Durante esse período, os negócios, os lucros, a evolução dos meios de produção, as invenções, as máquinas e as grandes fábricas surgiram proeminentemente na paisagem do capitalismo.

A Revolução Industrial, que teve início na segunda metade do século XVIII, foi um dos catalisadores fundamentais dessa transformação. A introdução de máquinas movidas a vapor, a mecanização dos processos produtivos e o aumento da eficiência marcaram um novo estágio na produção de mercadorias em larga escala. As fábricas tornaram-se centros de produção, concentrando trabalhadores e máquinas para atender à crescente demanda por bens.

Com o avanço do capitalismo industrial, ocorreu uma convergência significativa entre as grandes indústrias e o capital financeiro. O papel do capital financeiro tornou-se crucial na produção industrial, destacando-se especialmente o papel proeminente dos bancos. Esses agentes financeiros eram capazes de fornecer o suporte necessário para financiar expansões produtivas, fusões e incorporações. Essas estratégias não apenas impulsionaram o crescimento das empresas, mas também contribuíram para uma maior monopolização ou oligopolização em diversos setores da economia. Esse período, a partir de 1945, testemunhou a expansão global dos mercados de capitais.

O conceito de capitalismo informacional refere-se a uma nova fase do capitalismo que emerge em resposta às mudanças significativas provocadas pelas novas tecnologias de informação. A partir dos anos 1980, as Tecnologias de Informação (TIs) desempenharam um papel fundamental na reestruturação do modo de produção capitalista, provocando simultaneamente transformações nos paradigmas sociais em nível global.

Em outras palavras, as TIs têm sido agentes catalisadores na formação de uma nova estrutura social, manifestando-se em uma diversidade cultural sem precedentes dentro do sistema capitalista e contribuindo para o surgimento de novas instituições produtivas onde o conhecimento se torna o ativo principal do capitalismo.

Vamos Exercitar?

Estudante, a partir de agora vamos retomar a problematização descrita no início da aula e relacionar com o conteúdo estudado.

O primeiro questionamento nos levou a refletir como as condições sociais, econômicas e geográficas influenciaram a transição do feudalismo para o capitalismo na Europa medieval. De acordo com o conteúdo estudado, a transição do feudalismo para o capitalismo não foi universal e ocorreu de maneira desigual em diferentes regiões. Essa diversidade na velocidade e na natureza da transição foi moldada por uma interseção de fatores, incluindo a estrutura econômica preexistente e as características geográficas específicas de cada local.

Uma das influências mais destacadas foi a estrutura social e econômica preexistente em cada região. Locais urbanizados e comercialmente desenvolvidos, como Veneza e Gênova na Itália, mostraram maior propensão para uma transição rápida devido à economia orientada para o comércio. Essas regiões já possuíam uma base econômica mais propícia à adoção de práticas capitalistas, diferenciando-se de áreas mais rurais e isoladas. As condições geográficas também desempenharam um papel significativo. Regiões costeiras e aquelas com fácil acesso às rotas comerciais experimentaram uma transição mais acelerada, impulsionada pela intensificação do comércio. Em contraste, áreas remotas enfrentaram desafios adicionais na incorporação de práticas capitalistas, devido às limitações de acesso e comunicação.

O segundo questionamento nos trouxe a seguinte questão: Como as diferentes fases do capitalismo, desde o comercial até o informacional, moldaram as estruturas econômicas e sociais ao longo do tempo? Bom, a partir da leitura do material, compreendemos que no capitalismo comercial, destacado nas Grandes Navegações, o sistema concentrou-se na acumulação de riquezas por meio do comércio internacional, estabelecendo relações mercantis globais que perduram até hoje.

A fase industrial, marcada pela Revolução Industrial, testemunhou a transformação do foco econômico do comércio para a produção em larga escala, resultando na formação de fábricas e na convergência entre o capital industrial e financeiro.

O capitalismo financeiro, a partir de 1945, consolidou a interdependência entre esses capitais, promovendo uma maior monopolização em diversos setores. Por fim, a fase informacional, desde os anos 1980, é caracterizada pelo papel fundamental das Tecnologias de Informação (TIs), impulsionando a produção e gerando uma diversidade cultural sem precedentes.

Em síntese, a natureza evolutiva do capitalismo revela uma trajetória complexa que transcende mudanças econômicas, influenciando significativamente as estruturas sociais ao longo das diferentes fases. Compreender essa evolução nos capacita para uma análise crítica do presente, destacando como as dinâmicas do capitalismo continuam a impactar profundamente o mundo em que vivemos.

Saiba Mais

Vamos conhecer um pouco mais sobre o que aprendemos? É importante que você tenha outras fontes de pesquisa para ser capaz de pensar de forma crítica o conteúdo abordado nesta aula.

Leia o capítulo Capitalismo do livro: Economia política. Nesse capítulo, você vai entender como foi a transição do feudalismo para o capitalismo e qual é o conceito predominante de capitalismo. Além disso, vai ver quais são as suas principais características como um sistema econômico e social.

SILVA, F. P. M.; BIRNKOTT, A. D.; LOPES, J. G. D. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book. ISBN 9788595024083. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595024083/. Acesso em: 15 jan. 2024.

Leia o capítulo A evolução do processo capitalista do livro: Economia política. Nesse capítulo, você conhecerá as origens do modo de produção capitalista, identificará os seus impactos concretos nas relações sociais, analisará os seus ciclos de crises e contradições e observará como esse processo vem evoluindo ao longo da história.

SILVA, F. P. M; DALCIN, A. K.; STEFANI, R. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2019. E-book.

Referências Bibliográficas

BRESSER-PEREIRA, L. C. As duas fases da história e as fases do capitalismo. São Paulo: FGV-EESP, 2011. (Texto para Discussão, 278).

SANDRONI, P. Dicionário de economia do século XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005.

SILVA, F. P. M.; BIRNKOTT, A. D.; LOPES, J. G. D. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2018.

SILVA, F. P. M.; DALCIN, A. K.; STEFANI, R. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2019.

Aula 4

Evolução do Pensamento Econômico

Evolução do pensamento econômico

Olá, estudante!

Nesta videoaula você irá conhecer brevemente a evolução do pensamento econômico.

Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois proporciona uma base para compreender as diferentes teorias e abordagens que moldaram o campo da economia ao longo do tempo.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Nesta aula vamos estudar a evolução do pensamento econômica. A compreensão das teorias econômicas ao longo do tempo é essencial para analisar as raízes e o desenvolvimento das abordagens que moldaram a economia como ciência.

Nos últimos séculos, diversos estudiosos dedicaram-se a explorar e aprimorar conceitos econômicos, contribuindo para a construção de um corpo teórico robusto. Porém, divergências e debates persistem no âmbito acadêmico.

Por exemplo, em algum momento você já deve ter se deparado com o debate sobre o papel do estado na economia, com a seguinte indagação: É preferível uma economia com maior ou menor intervenção do Estado?

Já quanto ao sistema capitalista de produção, predominante no mundo, provavelmente você já se deparou com análises e questionamentos sobre se de fato é o modelo mais justo em termos de alocação e distribuição de recursos.

Esses questionamentos permeiam o arcabouço teórico econômico e, nesta aula, vamos estudar as principais escolas econômicas que contribuíram para moldar tais debates e reflexões. Vamos explorar as ideias fundamentais de correntes como a escola clássica, o marxismo, o keynesianismo e outras, que desempenharam papéis significativos na evolução do pensamento econômico.

Vamos juntos para esse estudo?! Boa aula!

Vamos Começar!

Antes mesmo do iluminismo do século XVIII, diversos pensadores dedicaram-se a estudar sobre a natureza do processo econômico. Já na Idade Média, era possível identificar debates e estudos econômicos que sinalizavam para a complexidade dessa ciência. No entanto, somente no século XVIII o pensamento econômico começou a formalizar-se, marcando um ponto de virada significativo.

Foi nesse período que emergiu a influente Escola Clássica, caracterizada pela introdução de teorias pioneiras que buscavam compreender o processo econômico de maneira abrangente. Essas primeiras formulações proporcionaram as bases para o desenvolvimento posterior do pensamento econômico, oferecendo uma estrutura conceitual que permitiu explorar as dinâmicas do mercado, a alocação de recursos e a relação entre oferta e demanda.

A partir de agora você vai conhecer a história do pensamento econômico, da sua origem no século XVIII aos principais avanços da teoria econômica no século XX.

Segundo Silva, Birnkott e Lopes (2018), antes do século XVIII, o debate econômico medieval concentrava-se em questões éticas, tais como: O que constitui o preço justo? É o empréstimo moralmente defensável? Porém, nenhum esforço era desprendido para compreender o funcionamento do ambiente econômico.

Entre os séculos XVI e XVIII, os chamados mercantilistas exerceram influência sobre o entendimento da dinâmica econômica na Europa, até então continente que predominava nas explorações comerciais marítimas e comércio entre nações. Os registros históricos confirmam que o mercantilismo era, na essência, um conjunto de doutrinas econômicas caracterizado por tradições comerciais fragmentadas e uma visão protecionista da sociedade e de Estado Absolutista, conforme indicado por Sandroni (2005). Para os mercantilistas, o poder econômico e a acumulação de riqueza, principalmente na forma de ouro e prata, era a chave para a prosperidade nacional.

No entanto, os fisiocratas, surgidos no século XVIII, deslocaram o foco para a natureza, especialmente para o setor agrícola, como a principal fonte de riqueza das nações. Essa mudança paradigmática conduziu a um embate ideológico, com os fisiocratas contestando ativamente as concepções dos mercantilistas. Assim, é a fisiocracia que se destaca como pioneira na tentativa de compreender e explicar a totalidade da economia como um sistema interconectado (Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

Um dos destaques da escola fisiocrata, François Quesnay, elaborou o chamado “Quadro Econômico”, no qual foi o primeiro diagrama formal capaz de explicar, por meio de linhas cruzadas e conexões, o fluxo de dinheiro e bens entre três grupos sociais distintos: proprietários de terras, agricultores e artesãos (Silva; Birnkott; Lopes, 2018). Apesar dos avanços científicos da escola fisiocrata, é a chamada escola clássica que vai desenvolver a economia em um caráter científico integral.

A Escola Clássica, cujas raízes remontam ao século XVIII, teve seu marco inicial com a publicação, em 1776, do influente livro A riqueza das nações, por Adam Smith, um filósofo escocês. No entanto, foi no século XIX que a Escola Clássica se consolidou como uma proeminente linha de pensamento econômico, à medida que novos pensadores surgiram, ampliando as análises teóricas iniciadas por Smith (Silva; Birnkott; Lopes, 2018). Entre esses destacados pensadores do século XIX estão Jeremy Bentham, David Ricardo, Thomas Malthus, James Mill, Jean-Baptiste Say e John Stuart Mill.

Cabe destacar que os pensadores da Escola Clássica geralmente estavam associados à filosofia social, moral ou política. Um exemplo disso é Adam Smith, que lecionava na Faculdade de Filosofia da Universidade de Glasgow, na Escócia (Rasmussen, 2006 apud Silva; Birnkott; Lopes, 2018). Além disso, muitos dos predecessores da Escola Clássica desempenhavam papéis como historiadores, políticos e funcionários públicos, incluindo figuras como Bernard de Mandeville, Richard Cantillon, Jacques Turgot e David Hume. Essa é a razão pela qual a Escola Clássica fundamentou-se em diversos princípios filosóficos, especialmente do liberalismo e do individualismo (Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

Principal expoente da escola clássica, Adam Smith preocupou-se em investigar a natureza e as causas da riqueza das nações. Nesse contexto, as riquezas eram representadas pelos bens que possuíam valor de troca. Ele fazia uma distinção entre o valor de uso e o valor de troca das mercadorias, sendo que este último era determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzi-las. Assim, a Escola Clássica enfatizava a importância da produção, relegando o consumo e a demanda a uma posição secundária (Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

De acordo com Sandroni (2005), a Escola Clássica propõe que o valor econômico de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho necessária para produzi-la. Essa teoria sugere que todas as atividades econômicas contribuem para a criação de valor, uma vez que envolvem o emprego de esforço humano. Essa é a chamada teoria do valor-trabalho.

Já outro autor da Escola Clássica, David Ricardo, também enfatizou o trabalho como um determinante do valor de troca. Também, desenvolveu a ideia de vantagem comparativa e evidenciou que o comércio internacional representa uma condição de benefício mútuo para as nações participantes.

Outro conhecido pensador da Escola Clássica foi Thomas Malthus, que ficou conhecido pela sua teoria populacional. Segundo Malthus, a população humana cresceria em uma taxa geométrica, enquanto a produção de alimentos aumentaria apenas em uma progressão aritmética. Essa disparidade inevitavelmente levaria a crises de escassez de alimentos, a menos que medidas como controle da natalidade ou limites naturais à população fossem implementados.

Por outro lado, Jean-Baptiste Say é lembrado por sua Lei dos Mercados, uma proposição fundamental na teoria econômica clássica. Say afirmou que a oferta cria sua própria demanda, argumentando que a produção de bens e serviços gera automaticamente a renda necessária para comprar esses bens. Ele acreditava que as recessões eram temporárias e que a economia eventualmente se ajustaria automaticamente, uma visão que desafiava as ideias de demanda insuficiente como causa fundamental de crises econômicas.

Segundo Silva et al. (2018), durante o século XIX, o pensamento econômico se desenvolveu e estabeleceu-se como uma disciplina científica em meio às mudanças econômicas, sociais e tecnológicas impulsionadas pela Revolução Industrial. Esse período testemunhou um dos eventos mais significativos da história humana: a disseminação do modo de produção capitalista.

Nessa conjuntura, a análise econômica tornou-se mais complexa, resultando no surgimento de diversas escolas do pensamento econômico. A partir desse contexto, pelo menos três escolas ganharam destaque: a Escola Marxista, a Escola Neoclássica (ou marginalista) e a Escola Austríaca (Rasmussen, 2006 apud Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

Siga em Frente...

A Escola Marxista, cujos fundadores foram Karl Marx e Friedrich Engels, pode ser resumida como um conjunto de teorias que abrange aspectos econômicos, como a teoria da mais-valia; filosóficos, como o materialismo dialético; sociológicos, como o materialismo histórico; e políticos. Segundo Sandroni (2005), essa escola de pensamento foi desenvolvida a partir da filosofia de Hegel, do materialismo filosófico francês do século XVIII e da economia política inglesa do início do século XIX, sendo que parte da análise econômica marxista está no livro O Capital, de 1867. De acordo com a Escola Marxista, a eventual queda do sistema capitalista resultaria de suas próprias contradições internas. No entanto, a transição de regime somente ocorreria por meio da luta de classes, da iniciativa revolucionária da classe trabalhadora e da adoção de um modelo socialista (Silva; Birnkott; Lopes, 2018).

De acordo com Silva et al. (2018), a Escola Neoclássica, ou marginalista, predominou entre 1870 e a Primeira Guerra Mundial. A Escola Neoclássica reuniu várias gerações de representantes, como William Jevons, León Walras, Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, John Bates Clark, Irving Fisher e Jules Dupuit (Silva et al. 2018). A principal característica da abordagem neoclássica é a ênfase no papel do indivíduo e na teoria do valor utilitário, ou seja, a análise da Escola Neoclássica caracteriza-se por ser microeconômica. Diferentemente dos clássicos, os neoclássicos argumentam que o valor de um bem não é determinado apenas pelo custo de produção, mas também pela utilidade que ele proporciona aos consumidores.

A teoria do equilíbrio de mercado é fundamental para os neoclássicos, sugerindo que, em condições ideais de concorrência, oferta e demanda se equilibram, estabelecendo preços eficientes e quantidades de produção. O conceito de utilidade marginal elaborado pelos neoclássicos sugere que o valor de um bem ou serviço é determinado pela última unidade consumida, ou seja, pela utilidade adicional que ela proporciona.

A Escola Austríaca de Economia é uma corrente de pensamento econômico que se originou na Áustria no final do século XIX e se desenvolveu notavelmente com pensadores como Carl Menger, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek (Sandroni, 2005). Diferentemente de outras escolas, os austríacos destacam o papel central da ação individual e do empreendedorismo na formação da economia. Eles enfatizam a teoria subjetiva do valor, argumentando que o valor de um bem é subjetivo e depende das preferências individuais. Além disso, a Escola Austríaca é conhecida por suas críticas à intervenção estatal na economia, defendendo a importância dos mercados livres, a crítica ao socialismo e a ênfase na teoria do ciclo econômico, que analisa como as interferências monetárias podem gerar resultados econômicos.

Já no século XX, novas linhas do pensamento econômico nasceram a partir de visões antagônicas da realidade, com destaque para o Keynesianismo, o Neoliberalismo e a Escola Schumpeteriana.

A Escola Keynesiana, derivada das ideias do economista britânico John Maynard Keynes, ganhou destaque no século XX como uma resposta às falhas percebidas do liberalismo clássico durante a Grande Depressão de 1929 (Silva; Birnkott; Lopes, 2018). Keynes argumentou que os mercados nem sempre se ajustam automaticamente e eficientemente, particularmente em tempos de recessão. Sua teoria defende a intervenção governamental para corrigir as deficiências do mercado, principalmente através de políticas fiscais e monetárias.

A abordagem keynesiana destaca a importância do consumo e da demanda agregada na determinação do nível de atividade econômica. Keynes propôs que, em situações de desemprego e subutilização de recursos, o governo poderia estimular a demanda por meio de gastos públicos e políticas monetárias expansionistas. A ênfase nas políticas de demanda e na atuação do Estado para promover o pleno emprego tornou-se característica distintiva da Escola Keynesiana, influenciando a teoria e a prática econômica no período pós-Segunda Guerra Mundial e moldando políticas econômicas em diversas partes do mundo.

O neoliberalismo é uma abordagem econômica e política que ganhou destaque nas últimas décadas do século XX. Originando-se como uma resposta à crise econômica dos anos 1970, o neoliberalismo é caracterizado pela defesa do livre mercado, redução da intervenção estatal na economia e ênfase na maximização da eficiência por meio da competição. Proponentes como Milton Friedman e Friedrich Hayek argumentam que mercados desregulados são mais eficientes na alocação de recursos, estimulando o crescimento econômico.

O neoliberalismo incentiva a privatização de setores anteriormente controlados pelo Estado, a flexibilização das leis trabalhistas e a redução de barreiras comerciais. A ideia central é que a liberdade econômica individual e a competição levarão a um aumento geral do bem-estar, embora críticos apontem para desigualdades resultantes e possíveis impactos negativos nas políticas sociais. O neoliberalismo influenciou significativamente as políticas econômicas em muitos países ao longo das últimas décadas do século XX, moldando debates sobre a eficácia da intervenção governamental e o equilíbrio entre mercado e Estado.

Por fim, a Escola Schumpeteriana, fundamentada nas ideias do economista austríaco Joseph Schumpeter, destaca-se por sua ênfase na inovação e no papel central do empreendedorismo no processo econômico. Schumpeter introduziu o conceito de "destruição criativa", argumentando que as inovações tecnológicas e as atividades empreendedoras são motores fundamentais do desenvolvimento econômico. Nessa perspectiva, as empresas inovadoras possuem papel essencial na criação de novos produtos, serviços e modelos de negócios, provocando a obsolescência de formas mais antigas de produção.

Ao finalizar esse conteúdo sobre as origens, a evolução e os desdobramentos do pensamento econômico nos séculos XVIII, XIX e XX, percebe-se uma trajetória rica em mudanças e influências que moldaram as bases da compreensão econômica. Desde os primórdios do século XVIII, observa-se uma progressão contínua de teorias e correntes que buscaram decifrar os mecanismos econômicos. O século XIX testemunhou a consolidação de ideias fundamentais, enquanto o século XX introduziu novos paradigmas e desafios, refletindo a dinâmica de evolução do pensamento econômico.

Vamos Exercitar?

A partir de agora vamos retomar a problematização apresentada no início da aula.

A Escola Clássica, representada por economistas como Adam Smith e David Ricardo, defende a ideia de que o Estado deve ter uma intervenção mínima na economia. Eles acreditavam que a economia é autorregulada pelo mercado, pelo mecanismo da oferta e demanda. O Estado deveria limitar-se a garantir a propriedade privada e a segurança. Por outro lado, a Escola Keynesiana, liderada por John Maynard Keynes, defende uma intervenção mais ativa do Estado na economia. Keynes argumentou que em tempos de recessão, o Estado deve intervir através de políticas fiscais e monetárias para estimular a demanda agregada e reverter o desemprego. Ele via o Estado como um regulador necessário para evitar crises prolongadas. Ambas as escolas reconhecem a importância do Estado, mas diferem na intensidade e na forma de intervenção necessária.

Karl Marx, crítico ferrenho do capitalismo, argumentava que o sistema é intrinsecamente injusto. Ele via a exploração da classe trabalhadora como uma característica fundamental, onde os proprietários dos meios de produção (burguesia) extraem mais valor do trabalho dos trabalhadores do que lhes é pago. Marx previu que as contradições inerentes ao capitalismo levariam a crises e à eventual superação do sistema.

Os economistas clássicos, como Adam Smith, e seus sucessores neoclássicos, como Alfred Marshall, defendem o capitalismo como um sistema que, em última instância, promove eficiência econômica e crescimento. Eles argumentam que a busca pelo lucro, a competição e a alocação eficiente de recursos são características positivas do sistema, que, quando não interferidas, levam a uma distribuição mais eficiente dos bens e serviços.

Em síntese, as reflexões sobre a intervenção do Estado na economia e as críticas ao sistema capitalista demonstram a diversidade de perspectivas na teoria econômica. As discussões continuam a evoluir à medida que novas ideias e desafios emergem na sociedade e na economia global.

Saiba Mais

Leia o capítulo História do pensamento econômico do livro: Economia política. Nesse capítulo, você vai conhecer a história do pensamento econômico, da sua origem no século XVIII aos principais avanços da teoria econômica no século XX. Ou seja, você vai saber quais são as principais escolas do pensamento econômico e quais são os principais pensadores de cada uma delas.

SILVA, F. P. M.; BIRNKOTT, A. D.; LOPES, J. G. D. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2018. E-book.

Leia o capítulo Pressupostos e conceitos das principais correntes econômicas do livro: Economia política. Nesse capítulo, você vai aprender sobre as escolas clássica, marxista,

neoclássica e keynesiana e vai visualizar comparações entre elas. Por fim, você vai conhecer sobre as origens do pensamento econômico atual.

SILVA, F. P. M.; DALCIN, A. K.; STEFANI, R. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2019. E-book.

Referências Bibliográficas

SANDRONI, P. Dicionário de economia do século XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005.

SILVA, F. P. M.; BIRNKOTT, A. D.; LOPES, J. G. D. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2018.

SILVA, F. P. M.; DALCIN, A. K.; STEFANI, R. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2019.

Encerramento da Unidade

FUNDAMENTOS DA ECONOMIA POLÍTICA CLÁSSICA

Fundamentos de economia política

Olá, estudante!

Nesta videoaula de revisão, você conhecerá os conceitos fundamentais do capitalismo e da economia política.

Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois você compreenderá o processo de formação do sistema capitalista de produção.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Chegada

Olá, estudante!

Para desenvolver a competência desta unidade, que é conhecer os fundamentos teóricos da economia política, você deverá primeiramente entender os conceitos fundamentais que permeiam a ciência econômica.

Inicialmente, ao explorar o problema da escassez, você adquire conhecimentos essenciais para compreender a base da economia e as necessidades de alocação de recursos. Entender os problemas econômicos fundamentais proporciona a habilidade de analisar as escolhas relacionadas à produção, à distribuição e ao consumo, fundamentais para a compreensão da economia política.

Avançando o estudo, focamos nas origens da economia política, interpretando o trabalho, a lei do valor e a mercadoria, e discutindo o modo de produção capitalista. Desenvolver essa competência implica compreender as raízes da teoria econômica e suas implicações no sistema capitalista. Interpretar o trabalho e a lei do valor permite analisar as relações sociais e econômicas subjacentes ao capitalismo.

Ao estudar a transição do feudalismo para o capitalismo, bem como discutir suas principais características, você adquire uma compreensão mais profunda do contexto histórico e das bases estruturais desse sistema econômico. Desenvolver essa competência envolve a capacidade de relacionar eventos históricos à evolução do capitalismo.

Por fim, compreender as raízes do pensamento econômico proporciona uma base sólida para analisar criticamente as teorias que moldaram a ciência econômica. A evolução e consolidação dessas ideias entre os séculos XVIII e XX são importantes para contextualizar o pensamento econômico contemporâneo, bem como permite a você entender as correntes que influenciam o debate econômico atual.

Concluindo, ao compreender esses conteúdos, você estará apto a analisar e interpretar os fundamentos teóricos da economia política. Desenvolver essa competência implica não apenas adquirir conhecimento, mas também aplicar esse conhecimento na análise crítica do sistema econômico, relacionando-o aos eventos históricos e às correntes de pensamento que o influenciaram.

É Hora de Praticar!

Na cidade fictícia de Terra Nova, um grupo de estudantes de economia política se depararam com uma problemática que desafia a compreensão dos fundamentos teóricos da economia política. A cidade, outrora agrícola e feudal, está passando por mudanças econômicas e os estudantes são chamados para analisar a situação.

Terra Nova, por séculos, foi uma comunidade agrícola baseada em relações feudais, com a produção centrada na agricultura e relações de servidão. Contudo, nos últimos anos, uma série de transformações econômicas tumultuou a cidade. Surgiram novas indústrias, as relações de trabalho mudaram e a busca por lucro tornou-se mais evidente. Os estudantes precisam compreender e aplicar os fundamentos teóricos da economia política para decifrar os desafios que a cidade enfrenta.

Nesse contexto, surgem as seguintes problemáticas:

1. Transição de modo de produção:

- Como a transição do modo de produção feudal para o capitalista impactou as relações sociais e econômicas em Terra Nova?

- Quais são os sinais mais evidentes dessa transição nas formas de trabalho, propriedade dos meios de produção e relações comerciais?

2. Conflitos de interesse:

- Como os conflitos de interesse entre os antigos senhores feudais e os novos empresários capitalistas estão moldando as dinâmicas econômicas em Terra Nova?

- De que forma a competição por recursos e mercados está influenciando as escolhas econômicas na cidade?

3. Desigualdade e divisão do trabalho:

- Quais são os impactos da divisão do trabalho e da busca por eficiência na criação de desigualdades sociais em Terra Nova?

- Como as diferentes classes sociais estão sendo afetadas pelas mudanças na estrutura econômica?

4. Desafios na lei do valor:

- Como a lei do valor está se manifestando nas transações econômicas de Terra Nova?

- Quais são os desafios enfrentados pelos agentes econômicos ao tentar determinar o valor das mercadorias em um contexto de rápida transformação?

O estudo de caso em Terra Nova desafia os estudantes a aplicar os fundamentos teóricos da economia política para compreender e propor soluções para os desafios econômicos enfrentados pela cidade. Ao explorar as problemáticas apresentadas, os estudantes desenvolverão uma compreensão mais profunda dos princípios que regem a transição entre modos de produção e as complexidades das mudanças econômicas.

Reflita

- Ao considerar os conceitos abordados sobre as origens da economia política, a interpretação do trabalho, a lei do valor e a mercadoria, como esses elementos fundamentais influenciam as relações sociais e econômicas no contexto do modo de produção capitalista?

- Ao considerar os conteúdos abordados sobre a transição do feudalismo para o capitalismo e as principais características do capitalismo, como você percebe a influência desses processos históricos na configuração do sistema econômico contemporâneo?

Resolução do estudo de caso

A competência desenvolvida ao longo deste estudo de caso foi a de conhecer os fundamentos teóricos da economia política, aplicando-os para compreender e solucionar os desafios econômicos em Terra Nova. Os estudantes, ao enfrentarem as questões norteadoras, aprimoraram sua compreensão sobre a transição de modos de produção, conflitos de interesse, desigualdades sociais e os desafios da lei do valor, usando os fundamentos teóricos da economia política como guia.

Sobre as problemáticas apresentadas, os estudantes apresentam as seguintes reflexões:

1. Transição de modo de produção:

- A transição em Terra Nova foi marcada por uma mudança significativa nas relações de produção. A propriedade privada dos meios de produção tornou-se dominante, e as relações feudais cederam espaço para uma dinâmica mais capitalista. Os sinais mais evidentes foram observados nas novas formas de trabalho assalariado e na crescente importância do comércio.

2. Conflitos de interesse:

- Os conflitos entre os antigos senhores feudais e os novos empresários capitalistas foram analisados. Identificou-se que esses conflitos moldaram as dinâmicas econômicas, influenciando decisões de investimento, uso de recursos e estratégias comerciais. A competição acirrada por recursos e mercados emergentes tornou-se uma força motriz nas escolhas econômicas.

3. Desigualdade e divisão do trabalho:

- A divisão do trabalho e a busca por eficiência foram fatores-chave na criação de desigualdades sociais em Terra Nova. A análise revelou que algumas classes sociais foram mais impactadas do que outras. Recomendações foram feitas para mitigar esses impactos, buscando políticas que promovam uma distribuição mais equitativa dos benefícios econômicos.

4. Desafios na lei do valor:

- Os desafios na determinação do valor das mercadorias foram explorados. A volatilidade econômica e as mudanças rápidas tornaram complexa a aplicação da lei do valor. Estratégias foram propostas para lidar com essa instabilidade, incluindo avaliações mais flexíveis e dinâmicas do valor econômico das mercadorias.

A resolução desses desafios em Terra Nova exigiu a aplicação dos fundamentos teóricos da economia política. Os estudantes conseguiram integrar conceitos como transição de modos de produção, conflitos de interesse, desigualdades sociais e a lei do valor para compreender e propor soluções para os problemas econômicos enfrentados pela cidade. Dessa forma, a competência de conhecer os fundamentos teóricos da economia política foi solidificada na prática, capacitando os estudantes para análises mais profundas em contextos econômicos complexos.

Dê o play!

Assimile

Referências

SANDRONI, P. Dicionário de economia do século XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005.

SILVA, F. P. M.; BIRNKOTT, A. D.; LOPES, J. G. D. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2018.

SILVA, F. P. M.; DALCIN, A. K.; STEFANI, R. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2019.

VASCONCELOS, M. A. S. Economia: micro e macro. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

VASCONCELOS, M. A. S.; GARCIA, M. E. Fundamentos de economia. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.