Legislações Sociais: Assistência Social, Saúde, Previdência Social, Trabalho e Educação

Aula 1

Legislações Afetas à Política de Assistência Social

Legislações afetas à política de assistência social

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você será apresentado às principais legislações afetas à política de assistência social, que contemplam desde a Constituição Federal de 1988 até exemplos práticos de regramentos municipais. Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois estabelece uma relação direta com o cotidiano de trabalho no campo da assistência social, que se apresenta como uma das maiores áreas de atuação profissional. Prepare-se para mais esta jornada de aprendizagem! Vamos lá!

Ponto de Partida

Que bom que você está aqui, estudante, em mais uma unidade de aprendizagem da disciplina Legislação Social e Direitos Humanos! A partir de agora, vamos falar sobre as principais legislações sociais vinculadas à política de assistência social e ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A assistência social é uma das maiores áreas de trabalho existentes no panorama atual. Portanto, conhecer suas regulamentações mais importantes é fundamental para o exercício profissional nesse campo.

Para além das legislações vigentes hoje, como enxergamos a assistência social em nosso país, estado ou município? Assistência social é a mesma coisa que assistencialismo? Qual o direcionamento dessa política?

Vamos, juntos, percorrer mais esta etapa de aprendizagem!

Vamos Começar!

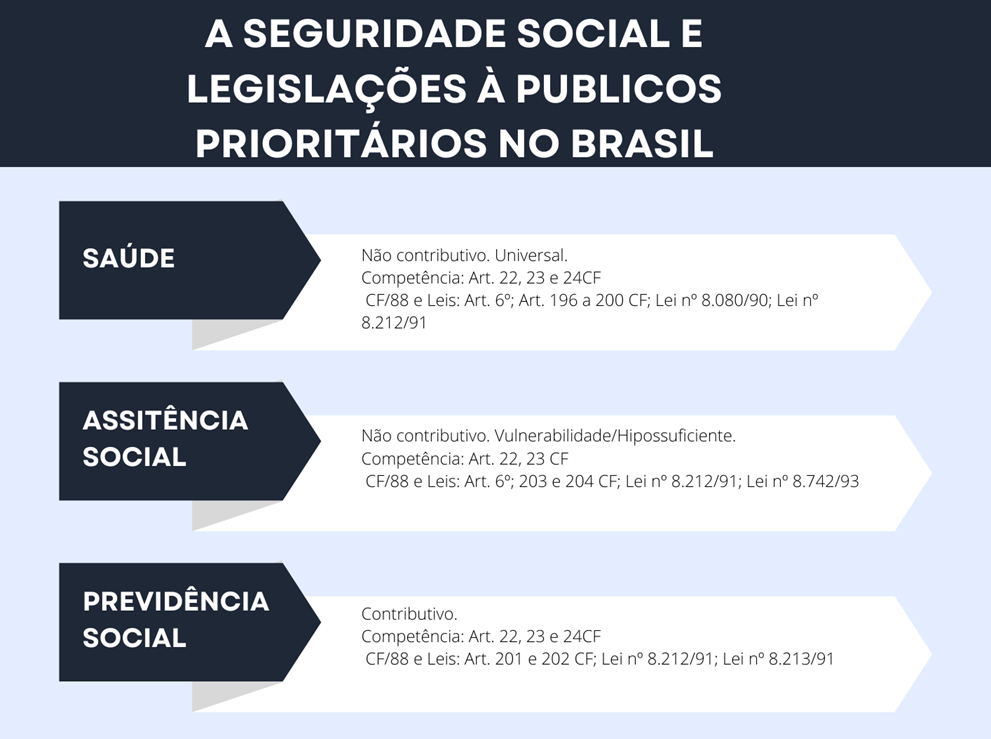

Você certamente já ouviu algo relacionado à política de assistência social, seja por programas de transferência de renda (como o Bolsa Família), seja por ações filantrópicas vinculadas a organizações não governamentais, ou quem sabe pelo fato de conhecer algum Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do seu município. Trata-se de uma política relativamente recente, se comparada a outras, marcada por uma história de forte vinculação com a filantropia, o assistencialismo e ações fragmentadas, seletivas. A assistência social assumia características da não política e do não direito. Com o passar dos anos, teve seu grau elevado à política pública, compondo, inclusive, os direitos sociais. Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, a assistência social era associada à benesse. Por meio da Carta Magna, houve a instituição da seguridade social, que, segundo o art. 194, “compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (Brasil, 1988, [s. p.]).

Em 7 de dezembro de 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) – Lei nº 8.742 – foi aprovada e conferiu à assistência social o status de política. Conforme postula a referida legislação, em seu art. 1º, a “assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas” (Brasil, 1993, [s. p.]). Assim, com o advento da assistência social como uma política pública, a trajetória nesse campo de direitos começa a ser trilhada.

A LOAS também destaca os objetivos da assistência social em seu art. 2º. São eles:

I - A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e

e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família;

II - A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. (Brasil, 1993, [s. p.]).

Por meio dos objetivos elencados anteriormente, pode-se obter uma visão geral acerca dessa política e do que se pretende alcançar. Nesse contexto, é válido dar ênfase para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante a concessão de um salário mínimo para pessoas com deficiência e idosos que estejam dentro dos critérios legais preestabelecidos. Inclusive, muitos indivíduos acabam chamando esse benefício de “benefício LOAS’, justamente pela sua vinculação à legislação mencionada.

A LOAS descreve seus princípios no art. 4º, dentre os quais ressaltamos: a “supremacia do atendimento às necessidades sociais”, a “universalização dos direitos sociais”, o “respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade” (Brasil, 1993, [s. p.]). Nesse contexto, damos destaque à proibição de qualquer comprovação vexatória de necessidade pois, enquanto profissionais, precisamos sempre ter tal conduta em mente, a fim de garantir um atendimento de qualidade ao cidadão que demanda essa assistência.

Outro princípio estabelecido no art. 4º da LOAS é a “igualdade de direitos no acesso ao atendimento […]” (Brasil, 1993, [s. p.]), que, por sua vez, deve nos fazer refletir sobre a seguinte questão: em que medida o Estado consegue assegurar essa igualdade no acesso quando se trata de população e urbana e rural, por exemplo? Deve ser compromisso do poder público a garantia dessa equivalência. Para concluir, o último princípio listado na LOAS refere-se à “divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais” (Brasil, 1993, [s. p.]). Como o seu município efetua essa divulgação? Ao acessar o portal da prefeitura da sua cidade, por exemplo, é possível identificar facilmente uma Carta de Serviços, por meio da qual divulgam-se todas as ofertas, inclusive de outras políticas? Caso não haja essa divulgação, você mesmo deve solicitar informações ao órgão gestor ou ao Conselho Municipal de Assistência Social.

Siga em Frente...

Em 15 de outubro de 2004, foi aprovada a Resolução nº 145, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), a qual promoveu a criação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em consonância com o disposto na LOAS. Em 2005, foi promulgado o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), materializando um novo modelo de gestão nessa política para todo o território nacional e integrando os três entes da federação, com o propósito de consolidar um sistema descentralizado e participativo.

Por meio do SUAS, houve a padronização e ampliação de serviços socioassistenciais. A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB SUAS), concretizada por meio da Resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de 2005, “disciplina a gestão pública da Política de Assistência Social no território brasileiro, exercida de modo sistêmico pelos entes federativos, em consonância com a Constituição da República de 1988, a LOAS e as legislações complementares a ela aplicáveis” (MDS, 2005, [s. p.]).

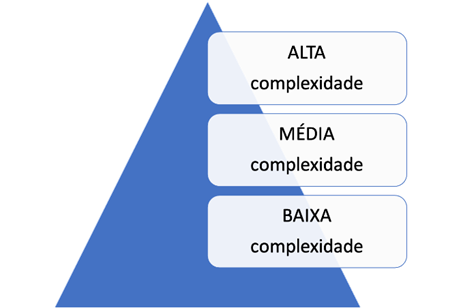

Em concordância com o que está estipulado na LOAS, a PNAS estabeleceu como funções da assistência social a proteção social de uma forma hierarquizada, dividindo-a em proteção social básica e proteção social especial (de média e alta complexidade), a vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos socioassistenciais.

Em 6 de julho de 2011, a Lei nº 12.435 propõe a alteração de alguns dispositivos da LOAS, e, em 12 de dezembro de 2012, o CNAS aprova a Resolução nº 33, atualizando a Norma Operacional Básica do SUAS. A normativa em questão define a responsabilidade dos entes e estipula para o SUAS os Planos de Assistência Social, o Pacto de Aprimoramento, o processo de acompanhamento, a gestão financeira e orçamentária, a vigilância socioassistencial, a gestão do trabalho, o controle social, a instância de negociação e pactuação, e, por fim, as regras de transição.

Outro regulador essencial dessa política é a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada por meio da Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, como também pela Resolução CNAS nº 13, de 13 de maio de 2014. Essa normativa “possibilitou a padronização em todo território nacional dos serviços de proteção social básica e especial, estabelecendo seus conteúdos essenciais, público a ser atendido, propósito de cada um deles e os resultados esperados para a garantia dos direitos socioassistenciais” (MDS, 2014, p. 6). Tal política também dispõe que a proteção social deve garantir as seguintes seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; de convívio ou vivência familiar.

No Quadro 1, a seguir, permite visualizar, de forma nítida, os serviços tipificados pelas normativas.

| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

| |

| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Média Complexidade | 1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). 2. Serviço Especializado em Abordagem Social. 3. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 5. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. |

| Alta Complexidade | 6. Serviço de Acolhimento Institucional. 7. Serviço de Acolhimento em República. 8. Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. 9. Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. | |

Quadro 1 | Serviços tipificados pelas normativas

Cabe salientar que, para cada serviço socioassistencial tipificado, existe uma orientação básica relativa ao direcionamento do trabalho. Para conhecer melhor cada proposta, é interessante que você acesse o portal do Ministério vinculado à Política de Assistência Social e busque pelos documentos orientadores de cada nível de proteção. Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) executam o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), com um caráter preventivo. Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos são implementados, em muitos casos, por meio de um termo de colaboração entre o município e as Organizações da Sociedade Civil (OSC).

Na proteção social especial, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), por sua vez, é implementado a partir dos Centros de Referência Especializados em Assistência Social (Creas), para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidades, com direitos violados. Os serviços de média complexidade têm várias especificidades, pelo fato de corresponderem a públicos distintos: adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; pessoas em situação de rua; crianças, adolescentes ou idosos vítimas de violência; entre outros grupos. Os serviços vinculados à proteção especial de alta complexidade atendem a um público com maior grau de desproteção social e que precisa de alguma modalidade de acolhimento. Os serviços da proteção social especial de média e alta complexidades trabalham de modo mais próximo ao Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar e demais órgãos e instituições ligados ao sistema de garantia de direitos.

Os municípios podem emitir portarias que também parametrizem o trabalho, desde que estejam alinhadas às normativas federais, como o fluxo de atendimento, a relação entre o serviço de referência e contrarreferência, entre outros aspectos.

Além da oferta de serviços socioassistenciais que pretendem garantir as seguranças afiançadas pelo SUAS, a política de assistência social conta com a oferta de benefícios, seja em nível federal, estadual ou municipal. No âmbito federal, podemos citar o Bolsa Família, um benefício de transferência de renda extremamente conhecido e difundido no país. A Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023, em seu art. 3º, estabelece como objetivos do referido programa o combate à fome, por meio da transferência de renda direta, a contribuição para a interrupção do ciclo de reprodução da pobreza, a promoção do desenvolvimento e a proteção social das famílias. Para alcançar essas metas, o programa prevê uma articulação entre as políticas de saúde, educação, assistência social, bem como outras áreas vinculadas às famílias beneficiárias. Além disso, indica a necessidade da participação social e do respeito à privacidade das famílias. O Cadastro Único é a porta de entrada para o acesso a esse e outros benefícios, bem como aos demais programas em diversos níveis.

Assim como o programa Bolsa Família, outros benefícios eventuais já existem nos âmbitos estadual e municipal. O seu estado e o seu município têm algum programa específico para a concessão de benefícios eventuais? Muitas cidades, por exemplo, acabam implementando benefícios eventuais emergenciais, monetários e não monetários (como as cestas básicas), para atender à população em situação de desproteção social. Nesse sentido, vale ressaltar que todos devem contar com um regramento publicado no Diário Oficial, por meio de Lei, Decreto ou Portaria, a depender do caso.

Você sabia que seu município deve ofertar o benefício de auxílio-natalidade e auxílio-funeral para famílias ou indivíduos que se enquadram nos critérios preestabelecidos? Esses benefícios estão dispostos na própria LOAS (Brasil, 1993), a qual determina que compete aos municípios “destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais […]” (art. 15, inciso I) e “efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral” (art. 15, inciso II). Muitos munícipes desconhecem essa modalidade de benefício eventual, perdendo o acesso a eles.

Em relação aos benefícios eventuais, a LOAS também apresenta a seguinte determinação:

Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1o A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão definidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011). (Brasil, 1993, [s. p.]).

Cabe ao profissional que fará a avaliação, o deferimento ou o indeferimento da concessão dos benefícios conhecer as legislações municipais que os regem e os critérios estabelecidos para sua aprovação ou reprovação, pois é obrigatória a concessão dentro dos parâmetros legais, caso contrário o próprio profissional pode ser responsabilizado por cometer uma ilegalidade. Trata-se de um recurso público, de modo que todo zelo é necessário. A gestão municipal e o Conselho Municipal de Assistência Social ficam encarregados do monitoramento, da avaliação e da fiscalização dessas ofertas de serviços e benefícios à população.

A assistência social é dever do Estado e direito do cidadão. É uma política pública e, como tal, faz parte da seguridade social e precisa ser garantida!

Vamos Exercitar?

A assistência social é um direito ofertado a quem dela necessitar! Está preconizada em diversas legislações e foi bastante aprimorada com o passar dos anos. Isso não significa que ainda não tenha que melhorar, mas, comparada ao início de sua trajetória de desenvolvimento, é possível ver claramente a sua evolução. O SUAS deu um importante passo para a padronização de serviços e conferiu um status organizativo profissional à política. Para atuar na área de assistência social, é fundamental conhecer os documentos orientadores e as principais legislações que norteiam esse segmento. Os atendimentos individualizados, as ações coletivas, o acompanhamento familiar, as orientações, os encaminhamentos, a produção de relatórios, a concessão de benefícios… Tudo passa pelo regramento previamente estabelecido pela política. Mesmo que você não tenha a intenção de atuar diretamente nessa área, o contato com a política de assistência social pode ser dar por meio do trabalho em rede intersetorial ou, até mesmo, pela busca espontânea por informações, atividades inerentes à prática profissional do assistente social.

Saiba Mais

Nesta etapa de estudos, falamos sobre diversas legislações relacionadas à política de assistência social. A seguir, apresento uma listagem com formas de acesso a todas elas, a fim de que você possa fazer a leitura completa desses instrumentos normativos.

- Lei Orgânica da Assistência Social.

- Política Nacional de Assistência Social.

- Lei nº 12.435.

- Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.

- Programa Bolsa Família.

Agora, recomendo que você também leia três livros disponíveis na Minha Biblioteca, os quais ampliarão seu entendimento sobre os temas analisados nesta aula. Confira:

- BOSCHETTI, I. Assistência Social e trabalho no capitalismo. São Paulo: Cortez, 2018.

- COUTO, B. R. et al. O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em movimento. São Paulo: Cortez, 2023.

- YAZBEK, M. C. Classes subalternas e assistência social. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2018.

Referências Bibliográficas

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.742, 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 9 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.435, 6 de julho de 2011. Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12435.htm. Acesso em: 9 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 14.601 de 19 de junho de 2023. Institui o Programa Bolsa Família; altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto em folha de pagamento, e a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003; e revoga dispositivos das Leis nos 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e 14.342, de 18 de maio de 2022, e a Medida Provisória nº 1.155, de 1º de janeiro de 2023. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14601.htm. Acesso em: 7 fev. 2024.

MDS. Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome. Política Nacional de Assistência Social PNAS/2004 – Norma Operacional Básica NOB/SUAS. Brasília, DF: MDS, 2005. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf. Acesso em: 7 fev. 2024.

MDS. Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome. Resolução CNAS nº 33, de 15 jul. 2005. Aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS. Diário Oficial da União, Brasília, DF: 2005. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=102523. Acesso em: 7 fev. 2024.

MDS. Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome. Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004. Aprova a Política Nacional de Assistência Social. Diário Oficial da União, Brasília, DF: 26 out. 2004. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/assistencia_social/resolucoes/2004/Resolucao%20CNAS%20no%20145-%20de%2015%20de%20outubro%20de%202004.pdf. Acesso em: 7 fev. 2024.

MDS. Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Brasília, DF: MDS, 2014. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf. Acesso em: 7 fev. 2024.

Aula 2

Legislações Afetas à Política de Saúde

Legislações afetas à política de saúde

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você conhecerá as principais legislações afetas à política de saúde desde a Constituição Federal de 1988. Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois estabelece uma relação direta com o cotidiano de trabalho no campo da assistência social, que se apresenta como uma das maiores áreas de atuação profissional.

Prepare-se para mais esta jornada de aprendizagem! Vamos lá!

Ponto de Partida

Que bom que você está aqui, caro estudante, em mais uma aula desta unidade de aprendizagem! A partir de agora, vamos tratar das principais legislações sociais vinculadas à política de saúde e ao Sistema Único de Saúde (SUS). A política de saúde se constitui como um grande campo de trabalho. Portanto, conhecer suas principais regulamentações é fundamental para o exercício profissional nessa área, bem como em outros setores, sobretudo quando se atua em uma rede intersetorial de políticas públicas.

Para além das legislações existentes no cenário atual, de que forma enxergamos a saúde em nosso país, estado ou município? A política de saúde tem sido universal e de qualidade?

Vamos, juntos, percorrer mais esta etapa de aprendizagem!

Vamos Começar!

Estudante, nesta aula, vamos iniciar nossa análise falando sobre mais uma política vinculada à seguridade social: a saúde! Trata-se de um direito fundamental social do ser humano, segundo os arts. 6º, 196 e seguintes aplicáveis da Constituição Federal de 1988. Considerando que a saúde representa, em última análise, o direito à vida, sua defesa encontra-se albergada em um dos princípios fundamentais da CF/88, que é a dignidade da pessoa humana. De acordo com os arts. 196 a 198 da Carta Magna,

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (Vide ADPF 672)

I - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - Participação da comunidade. (Brasil, 1988, [s. p.]).

A Carta Magna define o direito à saúde como um dever do Estado. O Sistema Único de Saúde (SUS), por sua vez, é um sistema público, gratuito e universal, mantido pela Estado. O SUS é a materialização do direito à saúde. Ele foi criado pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, chamada de Lei Orgânica da Saúde, um marco regulatório em relação à promoção e proteção da saúde. O referido dispositivo se configura como a principal norma infraconstitucional regulamentadora do SUS, uma vez que “dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços e dá outras providências” (Brasil, 1990a, [s. p.]). O art. 4º estabelece que o SUS é constituído pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público” (Brasil, 1990a, [s. p.]).

À luz dessa legislação, determinam-se os princípios, os objetivos, a organização, o funcionamento e as competências de cada esfera de governo. O SUS é interfederativo, ou seja, a gestão e o financiamento acontecem de modo tripartite, pelos três níveis de governo (federal, estadual e municipal). Ao pensar em saúde pública, devemos ter em mente a responsabilidade dos três entes nessa gestão, bem como no financiamento. Outro ponto importante da lei em questão é a definição das formas de participação da sociedade na gestão do sistema.

Siga em Frente...

É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios promover o direito à saúde. Desse modo, todos devem contribuir para o seu financiamento, o que conta com níveis mínimos de investimentos fixados no próprio texto constitucional, em conformidade com seu art. 198 (Brasil, 1988). A Lei Complementar (LC) nº 141/12 também dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente.

Mais um tópico a ser destacado encontra-se no art. 7º da Lei nº 8.080/1990, que descreve os princípios do SUS:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade; (Brasil, 1990a, [s. p.]).

Ao tratar da universalidade de acesso como princípio, também podemos refletir sobre a qualidade, eficiência e eficácia desse acesso. Como enxergamos o SUS atualmente? Ainda que exista o acesso ao serviço, é preciso esperar por mais de um ano para conseguir uma consulta com um médico especialista? É necessário aguardar por mais de um ano o agendamento de uma cirurgia que deveria ter sido realizada em muito menos tempo? A questão não envolve apenas a existência do direito, mas o modo como ele é aplicado.

Temos como um princípio a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, assim como a participação da comunidade. Acontece que os desafios enfrentados pela saúde pública são muitos, fato que identificamos na judicialização da saúde.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmada a jurisprudência de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes: REsp. 1.657.913/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 20.6.2017; AgInt nos Edcl no AREsp. 959.082/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Dje 16.5.2017. (Superior Tribunal de Justiça, 2017, [s. p.]).

Em termos práticos, outra característica do SUS a ser elencada é o fato de esse sistema ser hierarquizado, uma vez que os serviços de saúde são organizados e ofertados conforme o seu grau de complexidade nessa atenção à saúde. Há três níveis de complexidade e de atenção:

Esses níveis de atenção e assistência no SUS são determinados pela Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, a qual determina as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). São eles: atenção primária (promoção), secundária (proteção) e terciária (recuperação).

A baixa complexidade está vinculada à atenção primária à saúde, enquanto o primeiro atendimento está associado a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), instalação também conhecida como Posto de Saúde. As UBSs firmam um contato mais próximo com as pessoas, e esse é o seu objetivo! Além de proverem a assistência básica em saúde, essas instituições buscam promover saúde e qualidade de vida para uma determinada região. Para tanto, podem desenvolver trabalhos preventivos e de conscientização, visando à minimização de doenças mais graves.

A média complexidade disponibiliza os serviços ambulatoriais, laboratórios, maternidades e hospitais gerais de urgência e emergência. A alta complexidade apresenta ações hospitalares especializadas, que evitam a morte de outra pessoa ou buscam reparar sequelas. Trata-se de serviços hospitalares que requerem mais tecnologia.

Está incluído no conjunto de ações e serviços de saúde, como postula o §1º do art. 14 da Lei nº 8.080/1990, o “controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde” (Brasil, 1990a, [s. p.]).

Nesse contexto, vale destacar, também, a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que “dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências” (Brasil, 1990b, [s. p.]), além de definir os Conselhos de Saúde enquanto instâncias de controle social sobre a política de saúde.

É importante aproveitar este ensejo para mencionar outras três legislações importantes. A primeira é a Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, que

acrescenta dispositivos à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que ‘dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências’, instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. (Brasil, 1999, [s. p.]).

A segunda diretriz é a Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, que garante “às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)” (Brasil, 2005, [s. p.]). Para concluir, a terceira legislação está relacionada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Trata-se da Lei nº 12.794, de 27 de dezembro de 2012, a qual determinou que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.

A defesa à saúde e, em última análise, ao direito à vida encontra-se albergada em um dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, que é a dignidade da pessoa humana. Como marco da promoção, da proteção e da recuperação da saúde, podemos tomar a Lei nº 8.080/90, que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), para dar maior eficiência às ações de saúde. Estão incluídas no campo de atuação do SUS, entre outros serviços, a vigilância sanitária e a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, de saúde bucal – esta última foi incluída em 2023.

Vamos Exercitar?

A política de saúde é universal, hierarquizada e interfederativa. Está preconizada em diversas legislações, valendo-se da Lei nº 8.080/1990 como grande marco regulatório. No entanto, quando olhamos ao nosso redor, para o nosso bairro, cidade, ou até mesmo ao ver/ler matérias jornalísticas, identificamos que, na prática, o SUS ainda apresenta muitas dificuldades. Há complexidades pontuais relacionadas ao tempo de espera necessário para obter um pronto atendimento, bem como à demora para garantir o acesso a consultas com especialistas, como dermatologistas, neuropediatras, entre outros profissionais. Também existem dificuldades relativas à possibilidade de efetuar exames, medicamentos que não estão disponíveis para acesso gratuito via farmácias municipais/estaduais, sucateamento e altas filas de espera para atendimentos voltados à saúde mental para crianças, adolescentes e adultos. Esses são alguns problemas corriqueiros no contexto da política de saúde. Ainda temos muito a melhorar. A participação da população é indispensável nesse processo. Os usuários desse serviço devem cobrar os poderes Executivo e Legislativo, participar das conferências de saúde, dos conselhos municipais, entre outras ações. Como cidadãos, é nosso dever reivindicar o aprimoramento do setor de saúde.

Saiba Mais

Esta aula abordou diversas legislações relacionadas à política de saúde. A seguir, apresento uma listagem com formas de acesso a todas elas, a fim de que você possa fazer a leitura completa desses instrumentos normativos.

- Lei nº 8.080/1990.

- Lei nº 8.142/1990.

- Lei nº 9.836.

- Lei nº 11.108/2005.

- Lei nº 12.794/2012.

- Norma Operacional Básica – NOB/1996.

- Norma de Assistência à Saúde – NOAS/SUS.

Também recomendo um importante material que versa sobre os direitos na política de saúde: a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.

Quer saber mais detalhes sobre os direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista? O portal Autismo Legal reúne diversas informações a esse respeito. Vale a pena conferir!

Por fim, sugiro que você leia a obra Política pública de saúde no Brasil: história, gestão e relação com a profissão do serviço social, de Neiva Silvana Hack, disponível na Biblioteca Virtual.

Referências Bibliográficas

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 fev. 2024.

BRASIL. Lei Complementar nº 141, 13 de janeiro de 2012. Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.080, 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm. Acesso em: 9 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999. Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9836.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11108.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.764, 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF: 30 dez. 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html. Acesso em: 11 fev. 2024.

STF. Supremo Tribunal Federal. Tema 500 – Dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Brasília, DF: STF, [s. d.]a. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4678356&numeroProcesso=855178&classeProcesso=RE&numeroTema=793. Acesso em: 11 fev. 2024.

STF. Supremo Tribunal Federal. Tema 793 – Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Brasília, DF: STF, [s. d.]b. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4678356&numeroProcesso=855178&classeProcesso=RE&numeroTema=793. Acesso em: 11 fev. 2024.

STJ. Superior Tribunal de Justiça. Inteiro Teor: Agravo interno no agravo em recurso especial: AgInt no Agravo de Recurso Especial nº 1.088.266 – MG (2017/0088438-0). Revista Eletrônica de Jurisprudência, 2017. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/661803010/inteiro-teor-661803017. Acesso em: 11 fev. 2024.

Aula 3

Legislações Afetas à Previdência Social e ao Trabalho

Legislações afetas à previdência social e ao trabalho

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você conhecerá as mais relevantes legislações afetas à previdência social, verificando, também, a história de implementação desse sistema. O material ainda trata do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da principal legislação trabalhista vigente. Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois estabelece uma relação direta com o cotidiano profissional.

Prepare-se para mais esta jornada de aprendizagem! Vamos lá!

Ponto de Partida

Vamos para mais uma aula sobre as legislações afetas à seguridade social? Que bom que você está aqui!

Nesta etapa de estudos, abordaremos as principais legislações sociais vinculadas à previdência social, dando ênfase ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de comentar sobre a principal legislação trabalhista.

A previdência social é um direito universal? O BPC é para todos? O Auxílio-Reclusão é direcionado a todos que cumprem pena em regime fechado? O que difere a previdência social dos demais sistemas da seguridade social?

A seguridade social, atualmente com status constitucional, é um conjunto de princípios e normas com ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a garantir os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, como postula o art. 194 da Constituição Federal (Brasil, 1988, [s. p.]). Nesta aula, tomaremos a previdência social como tema central de nossos estudos.

Vamos, juntos, percorrer mais esta etapa de aprendizagem!

Vamos Começar!

Vamos resgatar um pouco da história da previdência social no Brasil? Em 1923, tem-se como marco fundamental da previdência social no país a publicação da chamada Lei Eloy Chaves. “Essa lei criou caixas de aposentadorias e pensões para os trabalhadores das estradas de ferro, com tríplice forma de custeio: trabalhadores, empresas e Estado” (Vianna, 2022, p. 10).

O Decreto nº 20.465, de 1931, estendeu o regime da Lei Eloy Chaves aos empregados dos demais serviços públicos concedidos ou explorados pelo poder público. A Constituição de 1934, por sua vez, previu a tríplice forma de custeio para a previdência, com contribuição obrigatória. Já a Constituição de 1946 substituiu a expressão “seguro social” por “previdência social”, avançou na organização do sistema, manteve a tríplice contribuição e determinou a obrigatoriedade do empregador de instituir seguro contra acidentes do trabalho.

Em 1960, foi publicada a Lei nº 3.807, conhecida como Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), a qual teve o mérito de unificar a legislação existente sobre previdência social. A Lei nº 4.214/63 criou o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

Em 1966, o Decreto-Lei nº 72 unificou os Institutos de Aposentadoria e Pensões e criou o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

A Constituição de 1967 não trouxe novidades significativas em matéria previdenciária. Nesse mesmo ano, a Lei nº 5.316 integrou o seguro de acidentes do trabalho na previdência social (Vianna, 2022).

Na década de 1970, foram editados vários diplomas legais que desencadearam inovações importantes na legislação previdenciária. Houve, por exemplo, a criação do salário-família, os empregados domésticos tornaram-se segurados obrigatórios, e o salário-maternidade passou a constar no rol dos benefícios previdenciários.

Em 1977, por intermédio da Lei nº 6.439, foi implementado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas), que operava de acordo com a seguinte estrutura: INPS, Iapas, Inamps, Funabem, LBA, Ceme E Dataprev (Eduardo; Eduardo, 2016).

Em 1988, a Constituição conhecida como Constituição Cidadã destinou um capítulo inteiro (arts. 94 a 204) à seguridade social, entendida como o gênero do qual são espécies a previdência social, a assistência social e a saúde. A previdência social seria organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, conforme a regra-matriz que está estampada no art. 201 da Constituição Federal.

Em 1991, ocorreu a publicação de duas importantes leis, as quais permanecem vigentes com algumas alterações: a Lei nº 8.212, que dispõe sobre a organização da seguridade social, institui seu Plano de Custeio e estabelece os princípios e as diretrizes da saúde, da previdência social e da seguridade social; e a Lei nº 8.213, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Uma mudança recente na Lei nº 8.213, efetuada mais precisamente em 2019, deve ser mencionada desde já: não será concedido o benefício do auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado, e aquele que recebe tal benefício terá sua suspensão na data do recolhimento à prisão.

Seguindo o estudo sobre a seguridade social, seu processo de mudanças e inovações, chegamos à Reforma da Previdência Social, realizada em 2019, com a promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 103, cuja finalidade foi garantir a sustentabilidade fiscal, principalmente pelo intenso processo de envelhecimento populacional que o Brasil deve enfrentar nas próximas décadas. Dentre outras alterações, a medida acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição pura. No §7º do art. 201 dessa legislação, constam as seguintes informações:

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Brasil, 2019, [s. p.]).

Para quem já era filiado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até a data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, mas não havia cumprido todos os requisitos para ter direito à aposentadoria por idade, foram criadas regras de transição.

A previdência social é regida pelos princípios e objetivos definidos no art. 2º da Lei nº 8.213/1991, pelos limites estabelecidos para o cumprimento dessas determinações. Além disso, vale destacar que o princípio e direito fundamental, isto é, a dignidade da pessoa humana, não poderá ser alterado em violação deles.

Outra novidade nesse contexto é o “auxílio-inclusão”, que será concedido automaticamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), desde que observado o preenchimento dos demais requisitos, mediante constatação, pela própria autarquia ou pelo Ministério da Cidadania, de acumulação do Benefício de Prestação Continuada com o exercício de atividade remunerada.

Siga em Frente...

Benefício de Prestação Continuada

Após esse resgate geral das principais legislações afetas à previdência social, daremos destaque, a partir de agora, a um benefício nacionalmente conhecido e que tem uma vinculação direta com a política de assistência social: o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Algumas pessoas também chamam o BPC de LOAS, em referência ao diploma legal do qual esse benefício se origina.

O BPC está disposto na LOAS, conforme seu art. 20: “O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família” (Brasil, 1993, [s. p.]). Ainda no referido artigo, especificamente no § 2º, encontramos a seguinte definição:

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Brasil, 1993, [s. p.]).

Nos termos da lei, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Vale ressaltar que a jurisprudência, por vezes, modulou esse parâmetro. Já existem casos de família com renda per capita superior a 1/4, chegando até meio salário mínimo, com o deferimento do benefício. Nesses casos, costumam-se exigir os comprovantes dos excessivos gastos com medicamentos, alimentação especial, fraldas ou itens do gênero. Essas e outras regras podem ser vislumbradas no art. 20 da LOAS, em alguns de seus respectivos parágrafos e incisos:

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 9º Os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou de indenização por danos sofridos em decorrência de rompimento e colapso de barragens, bem como os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem, não serão computados para fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.809, de 2024) […].

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)

§ 11-A. O regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no § 3º deste artigo para até 1/2 (meio) salário-mínimo, observado o disposto no art. 20-B desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.982, de 2020) […]

Art. 20-B. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o § 11 do art. 20 desta Lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita de que trata o § 11-A do referido artigo:

I – o grau da deficiência; (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

II – a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária; e. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021)

III – o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3º do art. 20 desta Lei exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo Suas, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. (Incluído pela Lei nº 14.176, de 2021) (Brasil, 1993, [s. p.]).

É importante esclarecer que o BPC não é uma aposentadoria! Esse benefício não tem 13º salário e sua concessão está diretamente vinculada aos critérios de renda, idade e deficiência ou doença (sem condições para o trabalho). Em todos os casos, é obrigatório que o Cadastro Único esteja atualizado e que se mantenha assim, conforme as regras do próprio Cadastro Único.

Vale destacar, ainda, que esse benefício inclui a pessoa com autismo, pois ela é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, como estabelece a Lei nº 12.764, de 2012.

Legislações afetas ao trabalho

Os direitos fundamentais e sociais, como a vida, a liberdade, a igualdade, a saúde, a assistência social, a previdência social, o trabalho e a família, exigem do Estado sua aplicação, em especial, aos mais vulneráveis, como crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, entre outros grupos. Dessa forma, concretiza-se a dignidade humana.

A principal legislação relacionada ao trabalho formal é a popular Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que apresentou definições sobre direitos, relações trabalhistas, etc. Esse dispositivo foi criado pelo Decreto nº 5.452, de 1º de maio de 1943, época em que a gestão do país estava sob a incumbência do presidente Getúlio Vargas, em um período conhecido como Estado Novo.

A CLT consolidou normativas que já existiam em relação ao trabalho e se tornou um importante regramento para assegurar os direitos e deveres dos empregados, bem como dos empregadores. Essa legislação dispõe sobre temas como jornada de trabalho, contrato de trabalho, carteira de trabalho e previdência social, licença-maternidade, fundo de garantia por tempo de serviço, trabalho noturno e muitos outros temas. Faz-se necessária uma leitura da legislação, a fim de que se obtenha essa visão completa.

Já que estamos falando sobre trabalho, cabe destacar, nesse contexto, um benefício vinculado à Previdência Social e ao trabalho que causa bastante polêmica em nossa sociedade. É o chamado Auxílio-Reclusão. Os familiares de todos que cumprem pena em regime fechado recebem esse benefício? A resposta é não! Trata-se de um benefício pago somente aos dependentes do segurado do INSS, que seja de baixa renda e que esteja cumprindo prisão em regime fechado. Não basta ter somente a condição de segurado. Obrigatoriamente, o segurado precisa ter contribuído para o INSS nos últimos 24 meses, no mínimo. Assim, não se trata de um auxílio para todas as pessoas que cometeram atos infracionais e cumprem pena.

Por fim, em relação às legislações afetas ao trabalho, cabe destacar, também, a Reforma Trabalhista, promulgada por meio da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que altera a “Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho” (Brasil, 2017, [s. p.]). A reforma trouxe mais de 100 alterações ao texto da CLT, revogou normas existentes e instituiu novas.

Vamos Exercitar?

A previdência social é distinta dos demais sistemas de seguridade social, sobretudo por um aspecto: o caráter contributivo. Assim, não é um direito universal. Exige a contribuição financeira dos seus segurados, diferentemente da assistência social e da saúde.

Já o Benefício de Prestação Continuada (BPC), vinculado à assistência social e à previdência social, não requer contribuição nem que se esteja segurado com algum período de carência. Contudo, é um benefício específico para um público acima de 65 anos ou com deficiência, que atenda aos critérios de renda estabelecidos na legislação. A solicitação do benefício pode ser feita pela internet (Meu INSS) e pelo canal 135. Além disso, a população pode procurar por equipamentos da assistência social, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e as agências do INSS para obter mais informações.

Em nossos estudos, também tratamos do polêmico Auxílio-Reclusão, que é diferente do BPC. Para garantir o acesso a esse benefício, é necessário possuir a condição de segurado por, no mínimo, 24 meses. Não é direcionado para todos os públicos. São muitos os benefícios e auxílios vinculados à previdência social. Portanto, torna-se extremamente necessária a leitura desses recursos, na intenção de orientar corretamente a população atendida, quando possível.

Saiba Mais

Esta aula abordou algumas legislações relacionadas à previdência social e ao trabalho. A seguir, apresento uma listagem com formas de acesso a algumas delas, a fim de que você possa fazer a leitura completa desses instrumentos normativos.

- Consolidação das Leis de Trabalho.

- Reforma Trabalhista – Lei nº 13.467/2017.

- Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.

Para que você amplie seus estudos sobre o Benefício de Prestação Continuada, sugiro a leitura das orientações dispostas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Também é importante que você acesse o Portal do INSS.

Por fim, recomendo que você leia a obra Direito previdenciário, organizada por Ricardo Bernd Glasenapp, disponível na Biblioteca Virtual.

Referências Bibliográficas

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 fev. 2024.

BRASIL. Decreto nº 20.465, de 1º de outubro de 1931. Reforma a legislação das Caixas de Aposentadoria e Pensões. Diário Oficial da União, Brasília, DF: 3 out. 1931. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20465-1-outubro-1931-500674-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.742, 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 9 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.764, 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

EDUARDO, Í. R.; EDUARDO, J. T. A. Curso de direito previdenciário. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016.

GARCIA, G. F. B. Curso de direito previdenciário: segurança social. São Paulo: Saraiva, 2023. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624672/. Acesso em: 11 fev. 2024.

GLASENAPP, R. B. (Org.). Direito previdenciário. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2019. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 11 fev. 2024.

GOES, H. Manual de direito previdenciário. Rio de Janeiro: Método, 2023.

VIANNA, J. E. A. Direito previdenciário. São Paulo: Atlas, 2022.

Aula 4

Legislações Afetas à Política de Educação

Legislações afetas à política de educação

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você conhecerá as mais relevantes legislações afetas à política de educação, tomando como ponto de partida a nossa lei primordial no ordenamento jurídico: a Constituição Federal. A política de educação conta com inúmeros regramentos, uma vez que tem níveis e modalidades de ensino diversos. Por meio deste conteúdo, você saberá quais são os principais! Prepare-se para mais esta jornada de aprendizagem! Vamos lá!

Ponto de Partida

Estamos juntos em mais uma aula, caro estudante. Que bom!

Nesta etapa de estudos, abordaremos as principais legislações sociais vinculadas à política de educação. Todos nós, que passamos pela educação básica, podemos resgatar em nossa memória pontos positivos e pontos que precisam ser melhorados nesse segmento, os quais foram vivenciados durante o trajeto percorrido na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

Quando falamos sobre educação, quais as principais leis que vêm à nossa mente? Quais os direitos básicos da educação?

Vamos, juntos, percorrer mais esta etapa de aprendizagem!

Vamos Começar!

A política de educação conta com inúmeras legislações reguladoras. Quando pensamos que existem diferentes níveis e modalidades de ensino, e que podemos ter regramentos diversos para cada um deles, já se torna possível imaginar a quantidade de leis, normas, decretos, resoluções e portarias associados a essa área. Mas, para começar, nada melhor do que apontar o que a Constituição Federal de 1988, peça principal do nosso ordenamento jurídico, postula sobre educação.

De acordo com o art. 205 da referida Constituição, a “educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 1988, [s. p.]). No art. 206, a Carta Magna elenca os princípios sob os quais a educação deve atuar. Para o desenvolvimento de nossos estudos, vamos destacar quatro princípios dentre os nove promulgados: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a valorização dos profissionais da educação escolar; e, por fim, a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida (Brasil, 1988).

Na sequência, em seu art. 208, a Constituição também define que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de oito incisos elencados. Vamos dar ênfase, neste momento, ao inciso III, que corresponde ao “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (Brasil, 1988, [s. p.]). Nesse caso, temos a garantia de direito ao acesso e permanência na escola, com atendimento especializado, para pessoas com deficiência, levando em consideração o ensino regular, sem tratar das escolas de educação especial.

O art. 208 também estipula, no inciso IV, que é dever do Estado a “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (Brasil, 1988, [s. p.]). A realidade de muitos municípios no país é a insuficiência de vagas na educação infantil, diante da demanda. Há filas de espera, mas faltam vagas. Como o ingresso na educação infantil funciona no seu município? Existe transparência sobre esse dado? A população faz cobranças? O conselho municipal de educação fiscaliza? Os vereadores acompanham essa situação?

Uma recente decisão do Superior Tribunal Federal (STF) reforça que é dever do Estado garantir vagas na educação infantil (creche e pré-escola), como um direito fundamental. Antes, a obrigatoriedade vigorava a partir dos quatro anos. De acordo com uma matéria publicada em 29 de março de 2023 no site do STF,

O Poder Público tem obrigação de garantir vagas em creches e pré-escolas para crianças com até cinco anos de idade. Esse entendimento foi firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em setembro do ano passado (2022), ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 1008166, com repercussão geral (Tema 548). Entre os fundamentos da decisão, foi destacado que esse direito social assegura a proteção constitucional não só da criança, mas também da mulher, permitindo seu ingresso ou retorno ao mercado de trabalho. […] o colegiado reconheceu que o dever constitucional do Estado de assegurar a matrícula é de aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. Estabeleceu, ainda, que a oferta de vagas para a educação básica pode ser reivindicada na Justiça por meio de ações individuais. (Supremo Tribunal Federal, 2023, [s. p.] – grifo nosso).

Caso você, como profissional, realize atendimento/acompanhamento com alguma família que necessita de vaga na educação infantil e, apesar de já ter requerido esse direito, ainda se encontra na fila de espera, a orientação é encaminhá-la para atendimento na Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR), por exemplo, divulgou em sua página oficinal, em 26 de setembro de 2022, uma matéria na qual informa que ajuizou mais de mil ações reivindicando vagas em creches em diferentes municípios do estado. A ausência de vagas pode colaborar com a desproteção social de crianças e adolescentes, uma vez que os responsáveis desses indivíduos não conseguem se inserir no mercado de trabalho por não terem onde deixá-los durante o experiente profissional.

Siga em Frente...

O grande marco regulatório para a educação no Brasil é a chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A primeira LDB foi promulgada em 1961; depois, em 1971. Todas as suas versões caracterizam-se por buscarem avanços na organização e oferta da educação nacional. A LDB atual está vigente desde 1996 e já sofreu mais de 100 mudanças textuais.

Essa legislação disciplina a educação escolar e também determina, em seu art. 8º, que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino” (Brasil, 1996, [s. p.]). Dessa forma, embora haja divisão de atribuições elencadas na própria legislação, a educação não é responsabilidade somente de um ente da federação.

Outro ponto que merece destaque é o art. 4º da LDB. Relacionamos, a seguir, alguns incisos vinculados ao dispositivo em questão, mas sugerimos sua leitura completa. O art. 4º estabelece o dever do Estado com a educação escolar pública e sua efetivação por meio de

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;

XII - educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. (Incluído pela Lei nº 14.533, de 2023) (Vide Decreto nº 11.713, de 2023). (Brasil, 1996, [s. p.]).

Com efeito, a educação brasileira passou a ser organizada a partir de dois níveis: o básico e o superior. Compõem a educação básica: a educação infantil (obrigatória a partir dos 4 anos), o ensino fundamental e o ensino médio. Além disso, a LDB postula diretrizes para a educação profissional técnica de nível médio, a educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, a educação superior, a educação especial, e a educação bilíngue de surdos. Por fim, a legislação conta com uma seção específica voltada aos profissionais de educação, aos recursos financeiros e às disposições gerais e transitórias.

O Plano Nacional de Educação é um documento da política educacional de extrema importância, o qual apresenta as diretrizes, metas e estratégias para a política de educação para uma década. Ou seja, sua vigência é de 10 anos. O último plano que esteve vigente (2014 a 2024) também foi aprovado a partir da publicação de uma lei, tendo sido apresentado ao Congresso Nacional como projeto de lei. Nesse sentido, vale ressaltar os dados descritos em uma matéria veiculada pelo portal G1, em 8 de setembro de 2023:

O plano que está em vigor estabeleceu objetivos para o período de 2014 a 2024. Mas o monitoramento oficial do PNE mostra que, faltando menos de um ano pra conclusão do prazo, a maioria das metas não foi alcançada:

• 37,7% das crianças de 0 a 3 anos frequentam creches; o objetivo até 2024 é alcançar 50%;

• 93% das crianças de 4 a 5 anos frequentam escolas; mas a meta é de 100%;

82,9% dos estudantes com até 16 anos concluíram o ensino fundamental; mas o objetivo 95%;

• 12,3% é a taxa de taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais; a meta do governo é diminuir para 8,9% até 2024. (G1, 2023, [s. p.]).

Essa reportagem também indica que apenas seis objetivos do plano chegaram ao patamar esperado. Ao todo, são 56 objetivos. Os números não são bons. Convido você, caro estudante, a fazer a leitura completa do Plano Nacional de Educação e até mesmo avaliar, com o seu olhar, em que medida concorda ou não com as metas elencadas por esse programa.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, em consonância com a Constituição Federal, também reafirma o direito à educação, assegurando a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Como postula o art. 55 do ECA, os pais ou responsáveis devem, obrigatoriamente, matricular os filhos na rede regular de ensino. Cabe salientar, ainda, que a referida legislação, em seu art. 56, determina que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão o Conselho Tutelar em casos de “maus-tratos envolvendo seus alunos; reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; elevados níveis de repetência” (Brasil, 1990, [s. p.]).

Apesar do recorte das legislações supracitadas, todas convergem para o direito à educação, bem como para os deveres a ele vinculados. Para quem deseja atuar nessa área ou tem filhos em idade escolar, a leitura das leis é de importância salutar.

Vamos Exercitar?

A garantia do direito à educação é uma responsabilidade do Estado, com base na Constituição Federal de 1988. O Ministério da Educação e as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação têm a incumbência de fazer a gestão dessa política, considerando todas as instituições democráticas existentes no cenário brasileiro.

A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional são as principais legislações na política de educação. Todas as outras, advindas por meio delas, devem seguir os mesmos princípios e diretrizes.

Trabalhar na política de educação, seja na educação básica ou superior, exige dos profissionais conhecimento das legislações da área, dos direitos, dos deveres, dos planos municipais/estaduais/federal de educação, dos instrumentos de gestão, entre outros saberes. O país ainda precisa melhorar e muito os resultados das políticas educacionais e a entrega de seus planejamentos (vê-se pelo Plano Nacional de Educação). Os resultados de avaliações como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) de 2022, por exemplo, mostraram que 73% dos estudantes brasileiros não alcançaram o nível básico em matemática, 50% não têm o nível básico em leitura e 55% não atingiram o nível básico em ciências. Temos muito a melhorar! Não basta contar com leis que garantam direitos; devemos aprimorar o processo e os resultados!

Saiba Mais

Esta aula abordou algumas legislações relacionadas à política de educação. A seguir, apresento uma listagem com formas de acesso a algumas delas, a fim de que você possa fazer a leitura completa desses instrumentos normativos.

- Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Recomendo, também, um material publicado pela Câmara de Deputados, intitulada Legislação sobre educação, que se encontra em sua sétima edição. O conteúdo está disponível na biblioteca digital da Câmara.

Por fim, recomendo que você leia a obra Políticas públicas e educação, de Caroline Lima, Pablo Bes e Alex Nunes, disponível na Minha Biblioteca.

Referências Bibliográficas

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#:~:text=Toda%20crian%C3%A7a%20ou%20adolescente%20tem,pessoas%20dependentes%20de%20subst%C3%A2ncias%20entorpecentes.&text=Art.,-20. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

MÊS da Mulher: poder público deve garantir matrículas para crianças em creches e pré-escolas. Supremo Tribunal Federal, 29 mar. 2023. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=504792&ori=1. Acesso em: 11 fev. 2024.

METAS do Plano Nacional de Educação para a próxima década ainda não chegaram ao Congresso. G1, 8 set. 2023. Disponível em: https://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2023/09/08/metas-do-plano-nacional-de-educacao-para-a-proxima-decada-ainda-nao-chegaram-ao-congresso.ghtml. Acesso em: 11 fev. 2024.

STF reafirma que acesso à creche é direito fundamental que beneficia crianças e mulheres. DPE-PR, 26 set. 2022. Disponível em: https://www.defensoriapublica.pr.def.br/Noticia/STF-reafirma-que-acesso-creche-e-direito-fundamental-que-beneficia-criancas-e-mulheres. Acesso em: 11 fev. 2024.

SUPREMO decide que oferta de creche e pré-escola é obrigação do poder público. Supremo Tribunal Federal, 22 set. 2022. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=494613&ori=1. Acesso em: 11 fev. 2024.

Encerramento da Unidade

Legislações Sociais: Assistência Social, Saúde, Previdência Social, Trabalho e Educação

Legislações sociais: assistência social, saúde, previdência social, trabalho e educação

Olá, estudante!

No vídeo a seguir, você terá acesso a uma revisão sobre os principais aspectos relativos à seguridade social e seus pilares (saúde, assistência social e previdência social), ao trabalho e à educação. Nesse contexto de aprimoramento das normas protetivas, é válido destacar que a República Federativa do Brasil e toda a coletividade passaram a assumir a incumbência de cumprir diversos deveres que, quando respeitados, asseguram a dignidade da pessoa humana, especialmente a grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

Para relembrar e reforçar seu entendimento acerca dessas questões, confira esta videoaula!

Ponto de Chegada

Olá, estudante!

Para desenvolver a competência associada a esta unidade de aprendizagem, que é “Identificar e compreender o significado e as principais legislações afetas à seguridade social brasileira, ao trabalho e à educação”, é importante, antes de tudo, relembrar os direitos fundamentais e sociais, bem como os princípios a eles vinculados, a fim de assegurar o real alcance da dignidade de toda pessoa humana e a inclusão social.

Neste momento, para promover uma interpretação mais apropriada sobre os direitos fundamentais sociais, devemos entender que eles derivam da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Portanto, precisamos ter em mente que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da Constituição Federal, estipulado no art. 1º, III, dessa lei. Logo, todas as normas constitucionais e infraconstitucionais têm como base a dignidade da pessoa humana. No contexto dessa linha de pensamento, Silva (2006, p.109) afirma que “Dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida, concebido como referência constitucional unificadora de todos os direitos […]”.

Nesse sentido, os direitos fundamentais e sociais, como a vida, a liberdade, a igualdade, a saúde, a assistência social, a previdência social, o trabalho e a família, exigem do Estado sua aplicação, sobretudo aos mais vulneráveis, como crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, entre outros grupos. É assim que se concretiza a dignidade humana.

A seguridade social como direito social, com seus três pilares – saúde, assistência social e previdência social –, tem como “objetivo atender às necessidades sociais que as pessoas podem ter nas adversidades, garantindo condições dignas de vida e as amparando nas situações em que elas não tiverem como prover as suas necessidades e de suas famílias” (Garcia, 2022, p. 14).

Durante nossos estudos, definimos a saúde como o completo bem-estar, o que remete a outros direitos sociais, a direitos e garantias individuais. Trata-se de um dever da coletividade e do poder público. Além disso, constatamos que “as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (Brasil, 1988, [s. p.]), com competência comum, devem ser promovidos pelos municípios, estados e União.

Agora, em conjunto, faremos uma conexão entre os diferentes tipos de direitos. Para tanto, vamos pensar em uma empregada gestante, a qual, com o nascimento do seu bebê, terá direito à licença-maternidade e ao salário-maternidade. Esses benefícios estão vinculados à previdência social, um subsistema de proteção social, de caráter contributivo, que, por sua vez, se liga à saúde da empregada e do bebê, e à proteção à família. Seguindo esse mesmo raciocínio, o direito do idoso com mais de 65 anos à gratuidade no transporte revela a união dos direitos sociais e fundamentais, garantindo o bem-estar social e o direito à liberdade de locomoção e ao lazer.

Avançando nas análises desenvolvidas nesta unidade de aprendizagem, descobrimos que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é “construir uma sociedade livre, justa e solidária” (Brasil, 1988, [s. p.]). Nesse sentido, a Constituição Federal estabelece como competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios o ato de cuidar da saúde e da assistência social, a proteção e a garantia das pessoas com deficiência (art. 23, II), e a promoção da integração social dos setores desfavorecidos (inciso X). Outra interligação de direitos refere-se à assistência aos desamparados, que figura como um direito social, de natureza humana e fundamental, previsto no art. 6º, assim como a assistência social é estruturada no art. 203 da CF/88.