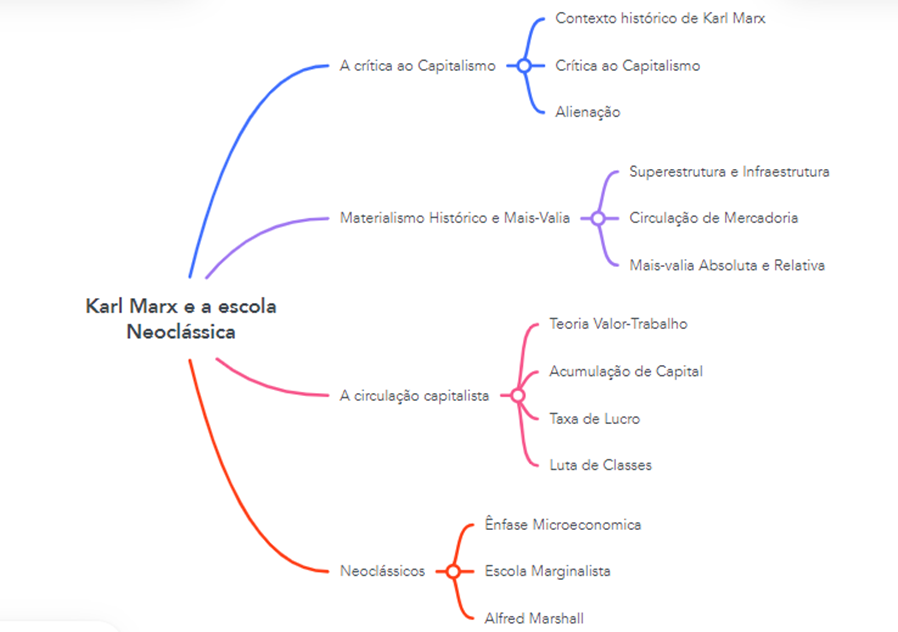

KARL MARX E A CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA E A ESCOLA NEOCLÁSSICA

Aula 1

A Crítica ao Capitalismo

A crítica ao capitalismo

Olá, estudante!

Nesta videoaula você irá conhecer a crítica ao capitalismo de Karl Marx.

Esse conteúdo é importante, pois você entenderá as bases teóricas que fundamentam a crítica marxista ao sistema econômico predominante em nossa sociedade, permitindo uma análise mais profunda das estruturas sociais e econômicas.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Vamos iniciar mais uma aula?

Hoje, vamos mergulhar em um tema fundamental para compreendermos as dinâmicas sociais, econômicas e políticas que permeiam nossa sociedade: a crítica marxista ao sistema capitalista e os pressupostos da escola neoclássica. Vamos explorar as ideias de Karl Marx, um dos mais influentes pensadores do século XIX, e entender como suas análises impactaram o entendimento das relações de classe, da exploração econômica e das lutas sociais.

Durante esta aula, vamos nos concentrar em duas questões centrais:

Como as condições socioeconômicas do século XIX influenciaram o pensamento de Karl Marx e suas críticas ao sistema capitalista? Explore os aspectos da Revolução Industrial, das transformações nas relações de trabalho e das desigualdades sociais da época.

Qual é o conceito de alienação em Marx e como ele se aplica à análise das relações de trabalho e da sociedade capitalista? Reflita sobre as diferentes formas de alienação descritas por Marx e como elas se manifestam na vida contemporânea.

Muito bem! Essas questões nos convidam a refletir sobre as bases teóricas do pensamento de Marx e sua relevância para analisar os desafios e as contradições do mundo contemporâneo.

Esteja aberto ao conhecimento e preparado para expandir seus horizontes. Boa aula!

Vamos Começar!

Karl Marx, um dos mais influentes filósofos, economistas e pensadores políticos do século XIX, nasceu em 5 de maio de 1818, na cidade de Tréveris, na então Província do Reno, no Reino da Prússia, atualmente parte da Alemanha. Desde cedo, Marx demonstrou um interesse intelectual excepcional, destacando-se em seus estudos primários e secundários. Posteriormente, ingressou na Universidade de Bonn e, mais tarde, na Universidade de Berlim, onde se dedicou ao estudo do direito, história e filosofia, campos que influenciariam profundamente seu pensamento e suas contribuições para a teoria social e política (Brue; Grant, 2016).

Durante seus anos de estudo, Marx desenvolveu parcerias intelectuais significativas, mais notavelmente com Friedrich Engels, com quem estabeleceu uma colaboração intelectual duradoura e frutífera. Juntos, eles exploraram uma variedade de ideias filosóficas e políticas, compartilhando uma visão crítica da sociedade capitalista emergente e buscando entender suas contradições internas e dinâmicas de classe (Brue; Grant, 2016). Essa parceria intelectual resultou em várias obras conjuntas e em uma influente amizade que moldou o curso de seus pensamentos e suas ações.

As obras de Karl Marx abrangem uma vasta gama de temas, desde filosofia e economia até política e história. Seu trabalho mais conhecido, O Capital, publicado em várias partes ao longo de sua vida e posteriormente compilado por Engels após sua morte, é uma análise crítica do sistema capitalista, destacando suas contradições internas, a exploração da classe trabalhadora e os processos de acumulação de capital (Hunt; Lautzenheiser, 2012).

Além disso, Marx também escreveu uma série de ensaios e obras sobre a luta de classes, o materialismo histórico e a crítica da ideologia burguesa, deixando um legado intelectual que continua a influenciar o pensamento político e social até os dias atuais.

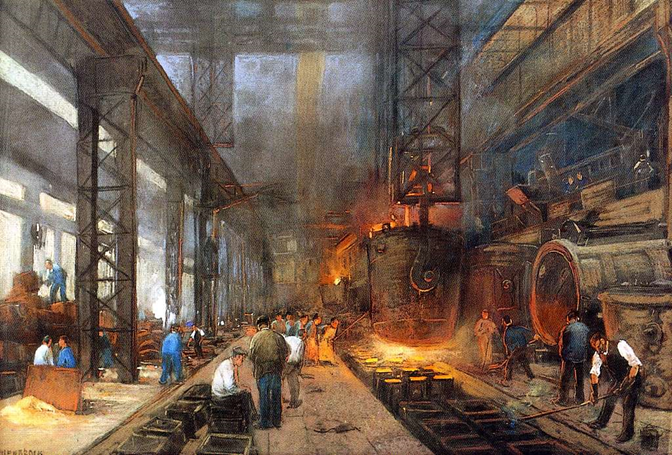

Karl Marx viveu em um período de intensas transformações sociais, econômicas e políticas, que moldaram profundamente suas ideias e influenciaram suas obras. O século XIX foi marcado pela expansão da Revolução Industrial na Europa, que trouxe consigo mudanças radicais na organização da produção, na estrutura social e nas relações de trabalho. O surgimento de fábricas e a urbanização rápida levaram a condições de trabalho desumanas nas cidades industriais, com longas jornadas, salários baixos e moradias precárias. Essas condições serviram de catalisador para o surgimento de movimentos operários e de uma consciência de classe entre os trabalhadores, elementos fundamentais para a formação das ideias de Marx sobre a luta de classes (Silva; Dalcin; Stefani, 2019).

Além disso, o século XIX foi marcado por movimentos sociais e políticos, incluindo as Revoluções de 1848, que varreram grande parte da Europa. Esses eventos tumultuados levaram Marx a analisar criticamente as dinâmicas de poder e as contradições do sistema capitalista, inspirando-o a desenvolver uma teoria revolucionária da mudança social. Sua participação e observação atenta desses acontecimentos históricos o levaram a aprofundar sua compreensão da dinâmica entre as classes sociais e a buscar alternativas ao sistema capitalista dominante.

Siga em Frente...

Segundo Silva, Dalcin e Stefani (2019), Karl Marx procurava examinar a dinâmica da produção no sistema capitalista, expressando críticas à teoria econômica tradicional formulada pelos economistas clássicos. Inicialmente, Marx (1996) organizou as concepções sobre as condições que propiciam o surgimento do processo de produção capitalista. Marx observou que a produção capitalista necessitava considerar três mudanças econômicas e sociais:

- A separação dos produtores dos seus meios de produção e subsistência.

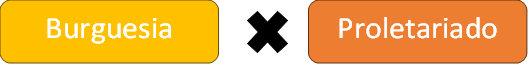

- A formação de uma classe social que monopoliza esses meios de produção, a burguesia.

- A transformação da força de trabalho em mercadoria.

Na primeira circunstância, Karl Marx observou que a separação dos produtores de seus meios de produção e, consequentemente, da produção de sua própria subsistência, ocorreu inicialmente na agricultura. Esse fenômeno também foi evidente no artesanato antigo, quando as ferramentas foram separadas dos artesãos e as corporações medievais foram substituídas por outras formas produtivas, como as indústrias de manufatura (Silva; Dalcin; Stefani, 2019).

Na segunda circunstância, Karl Marx identificou que a ascensão da burguesia surgia da acumulação de capitais na forma de dinheiro, seguida pela transformação dos meios de produção em algo tão dispendioso que somente os detentores de capital monetário poderiam adquiri-los (Mandel, 1982 apud Silva; Dalcin; Stefani, 2019). Isso implica que duas classes sociais se tornam nitidamente discerníveis: os burgueses capitalistas, que possuem capital e controlam os meios de produção, e os trabalhadores, que possuem apenas a sua força de trabalho e não têm controle sobre os meios de produção (Marx, 1996).

Na terceira circunstância, Karl Marx expõe que o sistema capitalista de produção converte o trabalhador ou a sua força de trabalho em uma mercadoria. Essa conversão sustenta uma classe social que não tem outra coisa para oferecer na sociedade capitalista além da sua capacidade de trabalho. Consequentemente, o trabalhador é compelido a vender essa força de trabalho aos proprietários dos meios de produção (Marx, 1996).

Portanto, a produção capitalista não se destina apenas a maximizar o lucro do capitalista, mas também a promover o que Karl Marx denominou de acumulação de capital. Isso implica que, na perspectiva do capital, uma parte substancial do excedente produzido é acumulada de forma produtiva, ou seja, convertida em capital na forma de maquinário, matéria-prima e mão de obra adicional (Silva; Dalcin; Stefani, 2019). Dentro dessa lógica, apenas uma parcela pequena é consumida de forma improdutiva, como no caso do consumo privado da burguesia.

Ainda segundo Silva, Dalcin e Stefani (2019), é relevante ressaltar que são esses traços característicos do capitalismo que, de acordo com Marx, geram resultados contraditórios no sistema. O contínuo avanço das máquinas implica numa ampliação das forças produtivas e da eficiência do trabalho, gerando crescentes riquezas em um processo que demanda cada vez menos trabalhadores. Surge então a questão: como o trabalhador irá subsistir? Como ganhará seu sustento "com o suor do seu rosto"? (Marx, 1996, p. 339).

Surge então a crítica de Karl Marx ao capitalismo!

Karl Marx foi um crítico contundente do sistema capitalista, defendendo os interesses da classe proletária, que, segundo ele, era expropriada e explorada pela classe capitalista em ascensão. Observando o enriquecimento e a crescente concentração de poder da burguesia, Marx viu uma ordem social injusta, em que os trabalhadores se tornavam meras engrenagens no funcionamento da máquina capitalista, alienados de seu trabalho e de seu verdadeiro potencial humano.

Mas o que seria essa alienação?

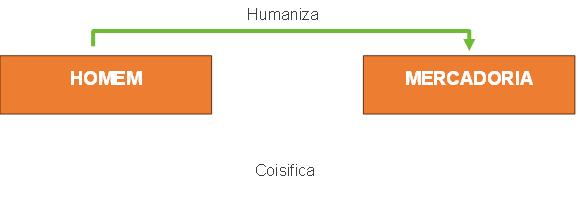

A alienação no capitalismo, conforme entendida por Karl Marx, é um fenômeno complexo que transcende a mera perda de identidade ou estranhamento individual. Para Marx, a alienação é um processo intrínseco ao modo de produção capitalista, no qual os trabalhadores se tornam estranhos em relação ao produto do seu trabalho, ao processo de trabalho em si, a si mesmos como seres humanos e às relações sociais estabelecidas na sociedade (Malassise et al., 2014).

Em primeiro lugar, Marx observa que os trabalhadores se alienam do produto do seu trabalho. Em um sistema capitalista, os trabalhadores vendem sua força de trabalho em troca de um salário, mas não têm controle sobre o que é produzido, como é produzido ou para quem é produzido. O produto final pertence ao capitalista, que o utiliza para obter lucro, enquanto os trabalhadores têm pouco ou nenhum vínculo emocional ou sentido de realização com o que produziram.

Além disso, Marx destaca a alienação dos trabalhadores em relação ao próprio processo de trabalho. No capitalismo, o trabalho é fragmentado e especializado, resultando em uma falta de conexão entre os diferentes aspectos do trabalho. Os trabalhadores não têm autonomia ou controle sobre o processo de produção, o que leva a uma sensação de despersonalização e falta de significado em relação ao seu trabalho (Malassise et al., 2014).

Outra forma de alienação descrita por Marx é a alienação em relação a si mesmo como ser humano. No capitalismo, os trabalhadores são tratados como meros meios de produção, em vez de seres humanos completos. Eles são reduzidos a uma única função dentro do sistema de produção e são despojados de sua individualidade, criatividade e capacidade de autorrealização.

Por fim, Marx aponta a alienação dos trabalhadores em relação às relações sociais na sociedade capitalista. A competição e a busca pelo lucro resultam em uma falta de solidariedade e empatia entre os membros da sociedade. Os trabalhadores são alienados uns dos outros, em vez de se unirem em solidariedade contra as injustiças do sistema.

Esse desenvolvimento do conceito de alienação por Marx foi uma clara crítica à divisão do trabalho proposta por Adam Smith.

A análise de Karl Marx sobre a divisão do trabalho e suas implicações no sistema capitalista revela uma visão crítica e profunda sobre a dinâmica socioeconômica da época. Contrapondo-se à perspectiva de Adam Smith, que via na divisão do trabalho uma fonte de eficiência e riqueza para o sistema, Marx destacava os efeitos negativos dessa divisão sobre os trabalhadores (Oliveira; Gennari, 2019).

Para Marx, a divisão do trabalho não apenas limitava a capacidade produtiva do homem, mas também restringia seu desenvolvimento intelectual e físico. Ao serem relegados a tarefas repetitivas e monótonas nas fábricas, os trabalhadores perdiam sua capacidade de pensar de forma criativa e crítica, tornando-se alienados de seu próprio trabalho e de sua própria humanidade (Oliveira; Gennari, 2019).

Essa questão da alienação foi abordada no filme tempos modernos de Charles Chaplin, conforme você pode conferir na Figura 3.

Além disso, Marx observava que, apesar do aumento da produtividade impulsionado pela tecnologia, os trabalhadores não viam uma melhoria proporcional em suas condições de vida. Enquanto os patrões lucravam com o aumento da produção, os trabalhadores continuavam a receber salários estagnados, perpetuando assim a desigualdade social e a concentração de poder nas mãos dos detentores do capital.

Para Marx, o liberalismo econômico exacerbava ainda mais essa exploração, ao permitir que os donos do capital acumulassem riqueza à custa da miséria e da alienação dos trabalhadores. Nesse contexto, o capitalismo era visto como um sistema intrinsecamente exploratório, onde a classe dominante mantinha seu poder por meio da opressão e da exploração da classe trabalhadora.

Para Marx, o capitalismo era o cerne da desordem humana, sendo responsável pelas crises crescentes e pelas profundas desigualdades sociais. Ele acreditava firmemente na necessidade de união da classe operária para desafiar e derrubar a dominação capitalista, visando a instauração de um sistema mais justo e igualitário. Afirmava que essa luta de classes era o motor da história, impulsionando as transformações sociais fundamentais.

Karl Marx propôs que a luta de classes era o motor da história e a força impulsionadora por trás das transformações sociais fundamentais. Para ele, a sociedade era dividida em duas classes antagônicas: a burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletariado, que vendia sua força de trabalho em troca de salário. Essas duas classes estavam em constante conflito, lutando pelo controle dos recursos e pela defesa de seus interesses opostos.

Segundo Marx, a luta de classes era inevitável dentro do sistema capitalista, pois os interesses da burguesia estavam intrinsecamente ligados à exploração dos trabalhadores, enquanto o proletariado buscava melhorar suas condições de vida e alcançar uma distribuição mais justa da riqueza produzida. Essa luta não se limitava apenas ao âmbito econômico, mas se estendia a todas as esferas da vida social e política, moldando o curso da história e impulsionando as mudanças revolucionárias necessárias para a emancipação dos trabalhadores.

Portanto, para Marx, a luta de classes não era apenas uma questão de confronto entre grupos sociais, mas uma luta pela transformação radical das estruturas de poder e pela criação de uma sociedade sem classes, onde o trabalho humano seria valorizado e os meios de produção seriam controlados democraticamente pela comunidade. Essa visão revolucionária da luta de classes serviu como base para o movimento operário e para as lutas por justiça social ao longo da história, inspirando gerações de ativistas e pensadores a buscar uma ordem social mais equitativa e solidária.

Vamos Exercitar?

Estudante, espero que tenha aproveitado o conteúdo até aqui!

A partir de agora vamos retomar a problematização do início da aula.

Na problematização proposta, exploramos duas questões importante relacionadas aos conteúdos da aula sobre Karl Marx. A primeira questão nos levou a refletir sobre como as condições socioeconômicas do século XIX influenciaram o pensamento de Marx e suas críticas ao sistema capitalista. Durante a aula, discutimos extensivamente o contexto histórico da época, destacando a Revolução Industrial, as condições de trabalho desumanas nas fábricas e as crescentes desigualdades sociais. Ao relacionarmos esses aspectos com as obras de Marx, compreendemos como ele desenvolveu sua teoria crítica da sociedade, identificando as contradições do capitalismo e buscando alternativas para uma ordem social mais justa.

A segunda questão abordou o conceito de alienação em Marx e sua aplicação na análise das relações de trabalho e da sociedade capitalista. Durante a aula, exploramos as diferentes formas de alienação descritas por Marx, como a alienação do produto do trabalho, do próprio processo de trabalho, de si mesmo como ser humano e das relações sociais. Ao compreendermos esses conceitos, pudemos refletir sobre como a divisão do trabalho e a busca pelo lucro no sistema capitalista contribuem para a alienação dos trabalhadores e para a perpetuação das desigualdades sociais, segundo Marx.

Como reflexão adicional, você pode considerar como as ideias de Marx continuam relevantes hoje e como podem ser aplicadas na análise de questões sociais, econômicas e políticas contemporâneas.

Saiba Mais

Vamos conhecer um pouco mais sobre o que aprendemos? É importante que você tenha outras fontes de pesquisa para ser capaz de pensar de forma crítica o conteúdo abordado nesta aula.

Leia o capítulo Teoria Marxista do livro: Economia política. Ao final desse texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados: analisar o processo de produção do capital a partir da teoria marxista; descrever a transformação do dinheiro em capital e explicar a produção do mais-valor absoluto e do mais-valor relativo de Marx.

SILVA, F. P. M.; DALCIN, A. K.; STEFANI, R. Economia política. Porto Alegre. Grupo A, 2019. E-book.

Uma sugestão de filme que aborda Karl Marx e suas ideias é O Jovem Karl Marx (2017), dirigido por Raoul Peck. Esse filme biográfico retrata a juventude de Marx, seu encontro com Friedrich Engels e o desenvolvimento de suas teorias políticas e sociais que revolucionaram o pensamento ocidental. O Jovem Karl Marx oferece uma visão interessante sobre os desafios e as circunstâncias históricas que influenciaram Marx e Engels, além de destacar suas contribuições para a compreensão das dinâmicas sociais e econômicas da época.

Referências Bibliográficas

BRUE, S. L.; GRANT, R. R. História do pensamento econômico. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016.

HUNT, E. K.; LAUTZENHEISER, M. História do pensamento econômico: uma perspectiva crítica. 3. ed. 11ª Reimpr. Rio de Janeiro: GEN, 2012.

MALASSISE, R. L. S.; BARBOZA, S. G.; BECKEDORFF, I. A.; FORMAGI, C. Evolução do pensamento econômico. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2014.

MARX, K. O Capital: volume I e II. São Paulo: Nova Cultura, 1996.

OLIVEIRA, R. de; GENNARI, A. M. História do pensamento econômico. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019.

SILVA, F. P. M.; DALCIN, A. K.; STEFANI, R. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2019.

Aula 2

Materialismo Histórico e Mais-Valia

Materialismo Histórico e Mais-Valia

Olá, estudante!

Nesta videoaula você irá conhecer os conceitos de materialismo histórico e mais-valia.

Esse conteúdo é importante, pois você entenderá como as relações de produção e as forças produtivas moldam a história e influenciam as estruturas sociais.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Nesta aula sobre Karl Marx, vamos avançar e conhecer dois conceitos importantes da estrutura teórica elaborado por Marx: Materialismo histórico e mais-valia.

Vamos começar com uma visão geral do materialismo histórico, uma abordagem analítica que busca entender a história humana através das relações sociais e das condições materiais de existência. Além disso, exploraremos o conceito de mais-valia, que nos permite compreender a exploração do trabalho no sistema capitalista e as contradições inerentes a esse modo de produção.

Para estimular nossa reflexão ao longo da aula, gostaria de levantar duas questões importantes:

- Como as relações de produção e a propriedade dos meios de produção influenciam as estruturas sociais e políticas de uma sociedade? Reflita sobre como as relações econômicas moldam as relações de poder e as hierarquias sociais.

- Qual é o papel da mais-valia na reprodução das desigualdades econômicas e sociais? Pense sobre como a exploração do trabalho contribui para a concentração de riqueza nas mãos de poucos e para a perpetuação das disparidades sociais.

Lembre-se de manter-se atento aos tópicos discutidos ao longo da aula, pois serão fundamentais para responder a essas questões e para ampliar sua compreensão sobre o assunto.

Agora, prepare-se para uma jornada de conhecimento e reflexão! Vamos explorar esses conceitos e suas implicações em nossa sociedade. Boa Aula!

Vamos Começar!

O materialismo histórico, uma teoria fundamental desenvolvida por Karl Marx, é uma abordagem analítica que busca compreender a dinâmica da história humana, focando nas relações sociais e nas condições materiais de existência. Em essência, o materialismo histórico postula que as estruturas econômicas de uma sociedade, como as relações de produção e a propriedade dos meios de produção, são determinantes para o desenvolvimento histórico e social. Esse conceito implica que as ideias, instituições e formas de organização política e cultural de uma sociedade são moldadas pelos aspectos materiais da vida, como a economia, o trabalho e a tecnologia (Malassise et al., 2014).

Para Marx, o materialismo histórico oferece uma explicação crítica das transformações históricas ao longo do tempo, destacando o papel central do conflito de classes na mudança social. Ele argumenta que as sociedades humanas passam por diferentes estágios de desenvolvimento, cada um caracterizado por relações de produção específicas e pelas contradições inerentes a essas relações. Essas contradições, por sua vez, levam a conflitos entre as classes sociais, impulsionando mudanças revolucionárias e a transição para novas formas de organização social (Malassise et al., 2014).

De acordo com Oliveira e Gennari (2019), o materialismo histórico também enfatiza a importância da análise das forças produtivas, ou seja, dos recursos materiais e tecnológicos disponíveis em uma sociedade e das relações de produção, que determinam como esses recursos são utilizados e distribuídos. Essa análise permite entender como as estruturas econômicas moldam as relações sociais e políticas, bem como as ideias e os valores que permeiam uma determinada sociedade.

Além disso, o materialismo histórico destaca a natureza dialética do desenvolvimento histórico, sugerindo que as contradições internas de uma sociedade impulsionam mudanças progressivas ao longo do tempo. Marx argumenta que cada estágio de desenvolvimento contém as sementes de sua própria destruição, à medida que as contradições entre as classes se tornam cada vez mais agudas, levando eventualmente a transformações revolucionárias e à emergência de novas formas de organização social (Marx, 1996).

Para aplicar o materialismo histórico na análise da história, Marx e seus seguidores desenvolveram uma metodologia de investigação que examina as condições materiais de existência de uma sociedade, sua estrutura econômica e as contradições internas que impulsionam o processo de mudança social (Oliveira; Gennari, 2019). Essa abordagem analítica tem sido amplamente utilizada em diversas áreas do conhecimento, incluindo a sociologia, a economia, a história e a ciência política, fornecendo insights importantes sobre as dinâmicas sociais e históricas que moldam o mundo em que vivemos.

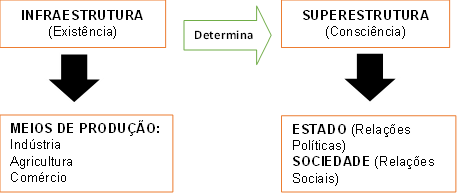

O materialismo histórico, além de analisar as relações econômicas, destaca a importância da infraestrutura e da superestrutura na compreensão da sociedade. A infraestrutura refere-se às forças produtivas e às relações de produção, ou seja, aos aspectos materiais da economia, como tecnologia, recursos naturais, modos de produção e relações de trabalho. Esses elementos formam a base sobre a qual a superestrutura é construída.

Por sua vez, a superestrutura engloba todas as instituições, ideologias, normas e práticas culturais que surgem da infraestrutura econômica de uma sociedade. Isso inclui o governo, a religião, a educação, a arte, a filosofia, os sistemas legais e as formas de organização política e social. A superestrutura reflete e legitima as relações de poder estabelecidas na infraestrutura, reproduzindo assim as condições sociais existentes. Essa dinâmica pode ser visualizada na Figura 1.

No contexto do materialismo histórico, Marx argumenta que a superestrutura não é autônoma, mas está intimamente ligada à infraestrutura econômica. Ele enfatiza que a classe dominante em uma sociedade – aquela que controla os meios de produção – também controla as instituições e ideologias dominantes que sustentam sua posição de poder. Isso implica que as ideias e os valores predominantes em uma sociedade são moldados pelos interesses da classe dominante e servem para perpetuar sua dominação sobre as classes subalternas.

Para compreendermos um pouco mais sobre as duas bases, vamos ver numa outra perspectiva o que menciona Aranha e Martins (1993, p. 241 apud Malassise et al., 2014, p. 104):

[...] Para Marx, a sociedade se estrutura em níveis. O primeiro nível, chamado de infraestrutura, constitui a base econômica (que é determinante, segundo a concepção materialista). Engloba as relações do homem com a natureza, no esforço de produzir a própria existência, e as relações dos homens entre si. Ou seja, as relações entre os proprietários e não proprietários, e entre os não proprietários e os meios e objetos do trabalho. O segundo nível, político-ideológico, é chamado de superestrutura. É constituído pela estrutura jurídico-política representada pelo Estado e pelo direito. Pela estrutura ideológica referente às formas da consciência social, tais como a religião, as leis, a educação, a literatura, a filosofia, a ciência, a arte etc. Também nesse caso ocorre a sujeição ideológica da classe dominada, cuja cultura e modo de vida refletem as ideias e os valores da classe dominante [...]

Ao examinar a relação entre infraestrutura e superestrutura, Karl Marx busca desvelar as contradições e os conflitos que permeiam uma sociedade, revelando como as estruturas econômicas influenciam as instituições e práticas sociais. Por exemplo, a ideologia dominante em uma sociedade capitalista pode promover a ideia de meritocracia e individualismo, justificando assim a desigualdade de classe e a concentração de riqueza nas mãos de poucos.

Portanto, ao considerar tanto a infraestrutura quanto a superestrutura, Marx fornece uma visão abrangente das dinâmicas sociais e históricas, destacando como as condições materiais de existência moldam as ideias, instituições e práticas culturais de uma sociedade. Essa abordagem analítica permite uma compreensão mais profunda das relações de poder e das lutas de classe que permeiam a história humana, fornecendo insights importantes para a transformação social e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Siga em Frente...

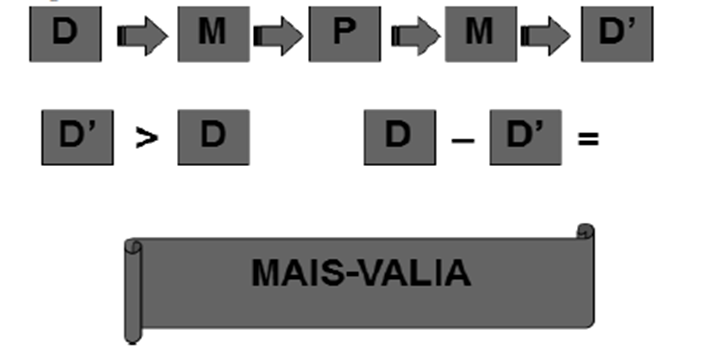

Compreendida a forma no qual Karl Marx interpretava a sociedade por meio do materialismo histórico, vamos agora estudar uma das maiores preocupações de Marx, exposto em seu livro O capital: a transformação do dinheiro em capital. Segundo Marx (1996), a circulação de mercadorias era o ponto de partida do capital, ou seja, o capitalista vende mercadorias para transformá-las em mais dinheiro (Silva; Dalcin; Stefani, 2019).

Inicialmente, Marx descreve o ciclo de circulação de mercadorias como M–D–M, que significa Mercadoria (M) transformada em Dinheiro (D) e depois revertida em outra Mercadoria (M). Isso reflete o movimento básico do sistema econômico, onde os produtores vendem suas mercadorias no mercado por dinheiro, que por sua vez é usado para comprar outras mercadorias. No entanto, para Marx, essa forma de circulação de mercadorias é apenas a aparência superficial do processo (Silva; Dalcin; Stefani, 2019).

O aspecto essencial para Marx é o ciclo D–M–D', onde o dinheiro (D) é usado para comprar mercadorias (M), que são posteriormente vendidas por um valor maior, resultando em um retorno de dinheiro ampliado (D'). Aqui, o objetivo do processo não é apenas a troca de mercadorias por seu valor de uso, mas sim a geração de lucro através da compra e venda de mercadorias (Silva; Dalcin; Stefani, 2019). Essa busca pelo lucro é o que impulsiona a produção e a circulação de mercadorias no sistema capitalista.

Marx argumenta que a essência do capitalismo reside nesse ciclo de acumulação de capital, onde o dinheiro é investido na produção de mercadorias com o objetivo de obter mais dinheiro no final do processo. Esse movimento contínuo de investimento, produção, venda e reinvestimento é o que alimenta o crescimento econômico e a expansão do capitalismo, ao mesmo tempo que gera desigualdades econômicas e sociais.

A teoria da circulação de mercadorias de Karl Marx está intimamente relacionada ao conceito de "fetiche da mercadoria". De acordo com Oliveira e Gennari (2019), o fetiche da mercadoria refere-se à tendência das pessoas no sistema capitalista de atribuir qualidades místicas ou sobrenaturais às mercadorias, tratando-as como se tivessem valor intrínseco e independentemente das relações sociais subjacentes de produção.

No contexto da circulação de mercadorias, o fetiche da mercadoria pode ser observado no processo de troca entre dinheiro e mercadoria (M–D) e de mercadoria de volta para dinheiro (D–M'). As pessoas tendem a ver o valor das mercadorias como algo dado e natural, sem questionar as relações sociais de produção que determinam esse valor. Isso leva à noção de que o valor das mercadorias é resultado de suas características físicas ou de seu valor de uso, ignorando o papel do trabalho humano e das relações sociais na determinação do valor econômico (Oliveira; Gennari, 2019). Essa dinâmica pode ser visualizada na figura a seguir.

A mais-valia surge da exploração do trabalho no processo de produção capitalista, que está intrinsecamente ligado à circulação de mercadorias e ao fetiche da mercadoria. Para entendermos como isso acontece, é importante revisitar o processo de produção e circulação de mercadorias.

No sistema capitalista, os capitalistas compram a força de trabalho dos trabalhadores por meio do pagamento de um salário (Dinheiro - Mercadoria, ou D-M). Os trabalhadores então realizam o trabalho necessário para produzir mercadorias (M). No entanto, o valor do trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho (ou seja, o salário pago aos trabalhadores) é menor do que o valor adicionado pelo trabalho dos trabalhadores durante o processo de produção. Essa diferença entre o valor do trabalho necessário e o valor criado pelo trabalhador é o que Marx chama de mais-valia (Silva; Dalcin; Stefani, 2019).

O fetiche da mercadoria desempenha um papel crucial nesse processo, pois obscurece a verdadeira fonte de valor das mercadorias. Os capitalistas exploram essa falsa percepção de valor, pagando aos trabalhadores apenas uma fração do valor total que eles criam durante o processo de produção. Enquanto isso, os capitalistas se apropriam da mais-valia, aumentando seus lucros e acumulando capital.

Sobre esse termo “mais-valia”, trouxe duas definições: mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Vamos estudá-los a partir de agora!

Mais-valia absoluta

Conforme Brue e Grant (2016), a mais-valia absoluta refere-se ao aumento da quantidade de trabalho excedente extraído dos trabalhadores, prolongando a jornada de trabalho. Isso significa que os trabalhadores são obrigados a trabalhar mais horas do que o necessário para produzir o valor equivalente ao seu salário. Marx argumenta que, historicamente, os capitalistas buscavam principalmente essa forma de mais-valia, estendendo a jornada de trabalho através de leis, regulamentos ou simples coerção (Brue; Grant, 2016). Com a mais-valia absoluta, o valor total do trabalho excedente aumenta simplesmente pelo aumento do tempo de trabalho.

Um exemplo de mais-valia absoluta seria um empregador exigindo que os funcionários trabalhem 10 horas por dia, mas pagando apenas o equivalente a 8 horas de trabalho. Nesse caso, os trabalhadores produziriam um valor adicional durante as 2 horas extras não remuneradas, que é a mais-valia absoluta extraída pelo empregador.

Mais-valia relativa

Ainda segundo Brue e Grant (2016), a mais-valia relativa, por outro lado, surge quando os capitalistas aumentam a produtividade do trabalho, permitindo que eles produzam mais mercadorias em menos tempo. Isso é alcançado através do uso de tecnologia, automação, métodos de produção mais eficientes, entre outros. Com a mais-valia relativa, os capitalistas conseguem aumentar a quantidade de valor produzido pelos trabalhadores em um período específico sem aumentar o tempo total de trabalho (Silva; Dalcin; Stefani, 2019). Portanto, a proporção de tempo de trabalho necessário para reproduzir o valor dos salários diminui em relação ao tempo de trabalho total.

Por exemplo, se um trabalhador antes produzia 10 unidades de mercadorias em 8 horas e depois com a introdução de máquinas e métodos mais eficientes passa a produzir 20 unidades de mercadorias em 8 horas, a mais-valia relativa é obtida pela redução do tempo necessário para reproduzir o valor dos salários.

Na figura a seguir, abordaremos de forma detalhada a dinâmica entre Trabalho, Valor e Lucro, demonstrando como ocorre a mais-valia para os capitalistas por meio da utilização da mão de obra assalariada.

Vamos considerar uma fábrica na qual o capitalista investe uma determinada quantia de dinheiro/capital (D) para adquirir mercadorias (M), como matéria-prima, máquinas e força de trabalho. Ao iniciar a produção (P), novas mercadorias são geradas (M') e posteriormente vendidas, convertendo-as novamente em dinheiro (D'). Esse processo pode ser resumido no Quadro 1.

INSUMO DA PRODUÇÃO: Capital Constante (CC) = gastos com máquinas, ferramentas, tecnologia etc. CAPITAL VARIÁVEL (CV): Gastos com pagamentos de salários aos trabalhadores. MAIS-VALIA: O lucro retirado da riqueza gerada pela força de trabalho dos trabalhadores assalariados. EQUAÇÃO CC + CV = Gastos de produção (—) M’ (Valor da nova mercadoria criada) = MAIS-VALIA A diferença entre a soma do (CC + CV) = -D e o dinheiro ganho no final da produção (D’), chamamos de lucro ou mais-valia. D = Capital inicial; D’= Capital valorizado; M’ = Nova mercadoria |

Quadro 1 | Equação - Mais-valia. Fonte: Malassise et al. (2014, p. 107).

O propósito do capitalista é produzir uma mercadoria com valor de uso e valor de troca, destinada à venda. Ele busca produzir uma mercadoria com valor mais elevado do que a soma do valor dos meios de produção e da força de trabalho (CC+CV) que ele adiantou no mercado como capital inicial. Além de criar valor de uso, o capitalista almeja gerar um valor excedente, conhecido como mais-valia. Essa diferença entre a riqueza gerada pelo trabalho do operário e o salário pago pelo capitalista é precisamente o valor M, que Marx identifica como a mais-valia: é por meio do conceito de mais-valia que podemos explicar cientificamente a exploração capitalista.

Como deveria ser a mais-valia para Marx?

Segundo Malassise et al. (2014), Marx argumenta que os trabalhadores deveriam receber uma porcentagem justa do valor total produzido por seu trabalho, o que não ocorre no sistema de mais-valia. Na concepção marxista, a parte do lucro bruto que vai para o patrão deveria ser distribuída de forma equitativa entre todos os funcionários. Dessa forma, o trabalhador receberia uma compensação justa pelo seu esforço, em vez de apenas gerar lucro para o patrão. Ainda segundo os autores, essa abordagem implicaria uma relação mais justa e igualitária entre capital e trabalho, onde cada parte seria recompensada de acordo com sua contribuição real para a produção de riqueza.

Muito bem, chegamos ao término do conteúdo!

Ao concluir nossa jornada de estudo sobre o materialismo histórico, exploramos as complexidades das relações sociais, econômicas e políticas que moldam a sociedade humana. Além disso, refletimos sobre a dinâmica entre infraestrutura e superestrutura, reconhecendo como a classe dominante exerce influência sobre as ideias e os valores predominantes em uma sociedade, segundo Marx. Por fim, compreendemos o processo de formação da mais-valia e a crítica do autor sobre esse processo no sistema capitalista de produção.

Vamos Exercitar?

Estudante, gostou do conteúdo até aqui? Agora vamos finalizar retomando a problematização inicial da aula.

Ao relacionarmos as problematizações levantadas no Ponto de Partida com os conteúdos abordados em nossa aula sobre materialismo histórico e mais-valia, podemos identificar diversas conexões significativas.

Vamos lá?!

1. Como as relações de produção e a propriedade dos meios de produção influenciam as estruturas sociais e políticas de uma sociedade?

Durante a aula, discutimos como o materialismo histórico postula que as estruturas econômicas de uma sociedade são determinantes para seu desenvolvimento histórico e social. As relações de produção, como a exploração do trabalho assalariado e a propriedade dos meios de produção, moldam não apenas a distribuição de riqueza, mas também as relações de poder e as hierarquias sociais. Para resolver essa questão, é essencial analisar criticamente as estruturas econômicas de uma sociedade e compreender como elas influenciam outras esferas da vida social, como a política e a cultura.

2. Qual é o papel da mais-valia na reprodução das desigualdades econômicas e sociais?

A teoria da mais-valia, discutida em nossa aula, nos ajuda a entender como a exploração do trabalho contribui para a concentração de riqueza nas mãos dos capitalistas e para a perpetuação das desigualdades econômicas e sociais. Ao explorar as formas de mais-valia, como a absoluta e a relativa, podemos refletir sobre como os trabalhadores são sub-remunerados pelo valor que produzem, enquanto os capitalistas acumulam lucros. Para resolver essa questão, é importante questionar as relações de poder no sistema capitalista e buscar alternativas que promovam uma distribuição mais justa da riqueza e do poder econômico.

Em resumo, ao compreendermos os conceitos de materialismo histórico e mais-valia, somos capazes de analisar criticamente as estruturas sociais e econômicas que moldam nossa sociedade.

Finalizamos esta aula! Até a próxima!

Saiba Mais

Vamos conhecer um pouco mais sobre o que aprendemos? É importante que você tenha outras fontes de pesquisa para ser capaz de pensar de forma crítica o conteúdo abordado nesta aula.

Leia o Capítulo 9 Karl Marx do livro: História do pensamento econômico: uma perspectiva crítica. Nesse capítulo os autores realizam uma extensa revisão da obra de Karl Marx, apresentando as principais contribuições do autor para a economia política, tais como os conceitos de materialismo histórico, mais-valia e acumulação de capital.

HUNT, E. K.; LAUTZENHEISER, M. História do pensamento econômico: uma perspectiva crítica. São Paulo: Grupo GEN, 2012. E-book.

Assista ao filme O Capital (2012), dirigido por Costa-Gavras. Embora não seja estritamente uma biografia de Karl Marx, o filme aborda questões relacionadas ao capitalismo e às injustiças sociais, temas centrais nas obras de Marx. O Capital oferece uma visão crítica do sistema econômico contemporâneo e pode proporcionar insights sobre as ideias de Marx, mesmo que não seja uma representação direta de sua vida ou obra.

Referências Bibliográficas

BRUE, S. L.; GRANT, R. R. História do pensamento econômico. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016.

HUNT, E. K.; LAUTZENHEISER, M. História do pensamento econômico: uma perspectiva crítica. 3. ed. 11ª Reimpr. Rio de Janeiro: GEN, 2012.

MALASSISE, R. L. S.; BARBOZA, S. G.; BECKEDORFF, I. A.; FORMAGI, C. Evolução do pensamento econômico. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2014.

MARX, K. O Capital: volume I e II. São Paulo: Nova Cultura, 1996.

OLIVEIRA, R. de; GENNARI, A. M. História do pensamento econômico. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019.

SILVA, F. P. M.; DALCIN, A. K.; STEFANI, R. Economia política. Porto

Alegre: Grupo A, 2019.

Aula 3

A Circulação Capitalista de Karl Marx

A circulação capitalista de Karl Marx

Olá, estudante!

Nesta videoaula você irá conhecer o conceito de circulação capitalista desenvolvida por Karl Marx.

Esse conceito é importante para compreender como, segundo Marx, o sistema capitalista se desenvolve e ao mesmo tempo leva aos conflitos de classes.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

A partir de agora, vamos dar continuidade à sequência dos nossos estudos sobre Karl Marx. Nesta aula, o objetivo será compreender o chamado processo de circulação capitalista. Esse é o nome dado por Marx para se referir à maneira como o capital se move e se transforma ao longo das diferentes etapas da produção e troca de mercadorias em uma economia capitalista.

Ao longo da aula, vamos nos deparar com duas questões centrais. Primeiro: Como a teoria do valor-trabalho de Marx desafia as noções convencionais de valor e preço no sistema econômico? Estaremos atentos às diferentes perspectivas sobre a determinação do valor das mercadorias e como essa teoria se aplica às relações de produção capitalistas. Em segundo lugar: Como a exploração do trabalhador influencia a acumulação de capital e a queda da taxa de lucro no sistema capitalista? Investigaremos a dinâmica da mais-valia e como ela impacta as relações de classe e as crises econômicas.

É com entusiasmo que iniciamos esta jornada de aprendizado! Compreender as teorias de Marx não apenas ampliará nossos horizontes acadêmicos, mas também nos capacitará a analisar o sistema capitalista sob uma perspectiva crítica e reflexiva. Ao mergulharmos nos conceitos de exploração do trabalhador, acumulação de capital e dinâmicas econômicas, estaremos mais preparados para compreender as complexidades das relações sociais e econômicas que moldam a sociedade.

Boa aula!

Vamos Começar!

Ao integrar a teoria do valor-trabalho à sua análise da exploração, Marx lançou luz sobre o movimento do capital e as dinâmicas de acumulação. Ele demonstrou como os capitalistas extraem mais valor do que pagam aos trabalhadores, uma vez que estes últimos produzem bens que excedem o valor de sua própria força de trabalho. Essa exploração é o motor que impulsiona o ciclo de acumulação de capital, onde o capital investido inicialmente é multiplicado através da apropriação do trabalho excedente dos trabalhadores. Assim, Marx ofereceu uma visão perspicaz das contradições inerentes ao sistema capitalista e das tensões entre capital e trabalho.

Para compreender essa dinâmica, vamos começar com a teoria do valor-trabalho.

Teoria do valor-trabalho

Para Marx, o valor de uma mercadoria não é determinado pelo seu preço de mercado, como argumentavam os economistas clássicos, mas sim pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la, considerando-se as condições normais de produção, a competência média e a intensidade do trabalho no tempo (Brue; Grant, 2016). O tempo de trabalho socialmente necessário compreende não apenas o trabalho direto envolvido na produção da mercadoria, mas também o trabalho incorporado nos equipamentos e na matéria-prima utilizados ao longo do processo produtivo, além do valor transferido à mercadoria durante esse processo.

Em outras palavras, o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho incorporada a ela durante todo o ciclo produtivo. Essa concepção é conhecida como teoria do valor-trabalho e constitui a base da crítica de Marx ao sistema capitalista. Brue e Grant (2016) apresentam o seguinte exemplo para essa teoria:

Suponha que o tempo de trabalho médio contido em um par de sapatos seja de 10 horas. Esse trabalho socialmente necessário determina o valor dos sapatos. Se um trabalhador for incompetente e precisar de 20 horas para produzir um par de sapatos, esse valor ainda será de 10 horas. Imagine que um trabalhador ou um funcionário lidere o campo da tecnologia e eficiência e produza um par de sapatos em cinco horas de trabalho. Seu valor, no entanto, é 10 horas, o custo médio do trabalho para toda a sociedade – isto é, o tempo de trabalho socialmente necessário. (Brue; Grant, 2016, p. 194)

O valor de um produto é avaliado em termos de unidades simples de trabalho médio. O trabalho especializado é quantificado como múltiplas unidades de trabalho não especializado. Portanto, uma hora de trabalho produtivo de um engenheiro pode contribuir tanto para uma mercadoria quanto cinco horas de trabalho não especializado. O mercado de trabalho iguala o tempo de trabalho de diversas habilidades para um denominador comum de trabalho não especializado (Brue; Grant, 2016).

A teoria do valor-trabalho abriu as portas para a teoria da exploração do trabalho.

Teoria da exploração do trabalho

Para compreender essa teoria, primeiramente vamos distinguir a diferença entre força de trabalho e tempo de trabalho.

- Força de trabalho: refere-se à habilidade de um indivíduo em trabalhar e produzir mercadorias.

- Tempo de trabalho: é o processo e a duração reais do trabalho.

Marx argumenta que o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir os bens culturais essenciais consumidos pelos trabalhadores e suas famílias é o que determina o valor da força de trabalho. Se essas necessidades pudessem ser produzidas em três horas por dia, o valor da força de trabalho da mercadoria seria de três horas de trabalho por dia. Se a produtividade do trabalhador dobrasse, esses artigos de subsistência poderiam ser produzidos em uma hora e meia por dia, resultando em uma queda de 50% no valor da força de trabalho [(3 – 1,5)/3] (Brue; Grant, 2016).

Inicialmente, os empregadores remuneram os trabalhadores com salários correspondentes ao valor da força de trabalho do trabalhador, ou seja, eles pagam o salário conforme o preço vigente no mercado. Em segundo lugar, esse salário de mercado, no entanto, é apenas o bastante para adquirir os bens culturais essenciais necessários para a sobrevivência e continuidade da força de trabalho (Brue; Grant, 2016).

No capitalismo, a exploração dos trabalhadores, caracterizada pela extração da mais-valia pelos capitalistas, está diretamente ligada à produtividade da mão de obra. Quando os trabalhadores produzem mais do que precisam para sua sobrevivência e de suas famílias, surge a oportunidade para os empregadores extrair lucro. De acordo com Marx, a exploração aumenta quando os trabalhadores podem produzir além do necessário para sua subsistência (Silva; Dalcin; Stefani, 2019).

Os empregadores pagam um salário de mercado pela força de trabalho, mas esse pagamento é apenas uma fração do valor que os trabalhadores realmente criam. Assim, os capitalistas detêm o poder de determinar a duração da jornada de trabalho, forçando os trabalhadores a aceitarem suas condições sob ameaça de perderem o emprego (Silva; Dalcin; Stefani, 2019). Essa dinâmica leva os trabalhadores a gastarem mais tempo de trabalho do que o necessário para cobrir seus próprios custos de subsistência, gerando um excedente de valor que é apropriado pelos empregadores.

De acordo com Brue e Grant (2016), Marx classificou a parte do capital investida em equipamentos e matéria-prima como capital constante, representado por c. O valor desse capital é transferido para o produto final sem aumento. Por outro lado, o capital destinado aos salários, utilizado para adquirir a força de trabalho, é denominado capital variável, representado por v. Esse capital gera um valor maior do que o próprio investimento. A mais-valia, representada por s, é o valor adicional que o capitalista obtém sem recompensar o trabalhador que o produziu. A taxa da mais-valia s` é dado por:

Note que a taxa de mais-valia é a relação entre a mais-valia e o capital variável. Também pode ser entendida como a proporção entre o tempo de trabalho não remunerado e o tempo de trabalho remunerado.

Já a taxa de lucro (p`) na fórmula de Marx é a razão entre a mais-valia e o total de capital investido, ou seja:

O acúmulo de capital e a queda da taxa de lucro

Segundo Brue e Grant (2016), a taxa de lucro, p', obtida pelos capitalistas, tende a diminuir ao longo do tempo. Isso ocorre devido à pressão para aumentar a eficiência por meio da mecanização e das inovações, que reduzem a necessidade de mão de obra. Esse fenômeno provoca o que Marx denomina de composição orgânica do capital, representada pela letra Q na equação a seguir:

Ao realizar manipulações algébricas das duas equações anteriores, pode-se chegar a uma equação alternativa para a taxa de lucro, dada por:

Veja que essa nova equação indica que a taxa de lucro, p`, varia diretamente com a taxa da mais-valia, s`, e inversamente com a composição orgânica do capital, Q. Logo, quando os capitalistas investem relativamente mais em equipamento e menos na força de trabalho, Q aumenta e p` cai. A pressão para aumentar o uso de capital diminui a taxa de lucro; os trabalhadores são a fonte de todo o valor, inclusive da mais-valia, e quanto menos trabalhadores são empregados, a taxa de lucro diminui (Brue; Grant, 2016).

Marx acreditava que a dinâmica do capitalismo inevitavelmente leva a um aumento da composição orgânica do capital, por dois motivos principais. Em primeiro lugar, as empresas que buscam uma produção eficiente através do uso de mais e melhor capital constante, obtêm temporariamente lucros extras, reduzindo seus custos de produção. Isso leva à queda dos preços dos produtos para refletir os custos menores, e os empregadores que não acompanham a mecanização em um mercado específico acabam não sobrevivendo. Em segundo lugar, quanto mais eficiente for a produção, menor será o valor da força de trabalho – o número de horas necessárias para produzir a subsistência – e maior será o lucro total produzido por dia de trabalho (Brue; Grant, 2016).

Marx identificou a queda da taxa de lucro como um dos problemas insolúveis do capitalismo (Hunt; Lautzenheiser, 2012). Ele argumentava que, à medida que o capitalismo se desenvolve, há uma tendência natural para a taxa de lucro diminuir ao longo do tempo. Isso ocorre devido à concorrência entre os capitalistas, que os leva a investir em tecnologias mais avançadas e aumentar a composição orgânica do capital, ou seja, a proporção de capital constante (máquinas, equipamentos) em relação ao capital variável (salários). Essa mudança na composição do capital reduz a taxa de lucro, uma vez que o valor criado pelo trabalho humano é diluído pelo aumento do investimento em capital fixo (Hunt; Lautzenheiser, 2012).

Siga em Frente...

Acúmulo de capital e a crise

Vimos anteriormente que no processo de circulação de mercadorias, representado pela fórmula M - C - M', o capitalista inicialmente investe um capital (M) para comprar mercadorias (C), incluindo matérias-primas e força de trabalho. Após o processo produtivo, essas mercadorias são vendidas (M') por um valor maior do que o investimento inicial, gerando lucro (Silva; Dalcin; Stefani, 2019). Esse processo de acumulação de capital é essencial para o capitalismo, impulsionando a busca por lucro e crescimento econômico contínuo.

No entanto, a dinâmica cíclica do capitalismo, conforme descrita por Marx, revela um padrão recorrente de expansão e contração econômica. Inicialmente, investimentos rápidos em capital e mão de obra impulsionam a demanda e elevam os salários, reduzindo temporariamente as taxas de mais-valia e lucro (Brue; Grant, 2016).

No entanto, esse aumento nos salários diminui a rentabilidade do capital, levando à interrupção do crescimento e ao início de uma recessão. Durante esse período de depressão, o valor do capital fixo é depreciado, permitindo que grandes capitalistas adquiram empresas menores a preços vantajosos. Como resultado, algumas fábricas fecham, os preços caem e os salários são reduzidos. Essas medidas restauram as taxas de mais-valia e lucro, reiniciando o ciclo de investimento e expansão econômica. Cada ciclo subsequente tende a ser mais forte, contribuindo para a intensificação das lutas de classes e as condições propícias para mudanças sociais e revoluções.

Centralização de capital e a concentração de riqueza

A centralização de capital e a concentração de riqueza são fenômenos intrínsecos ao sistema capitalista, conforme observado por Karl Marx. A centralização de capital refere-se ao processo pelo qual o capital se concentra em poucas mãos, resultando na formação de grandes conglomerados financeiros e industriais (Hunt; Lautzenheiser, 2012). Esse processo é impulsionado pela concorrência entre os capitalistas, onde os mais eficientes absorvem os menos competitivos, consolidando seu poder econômico. À medida que empresas menores são engolidas por corporações maiores, ocorre uma concentração de riqueza nas mãos de uma minoria privilegiada.

Marx via na centralização de capital e na concentração de riqueza um agravamento das desigualdades sociais e econômicas. À medida que o poder econômico se concentra em poucas empresas e indivíduos, aumenta-se a disparidade de renda e de acesso aos recursos. Isso resulta em uma sociedade cada vez mais dividida entre uma pequena elite rica e uma grande massa de trabalhadores empobrecidos (Brue; Grant, 2016).

Conflito de classes

A concentração de riqueza entre poucos capitalistas e o empobrecimento dos trabalhadores semeiam as bases para o conflito de classes. À medida que os trabalhadores enfrentam condições precárias, sua solidariedade cresce, impulsionando o desejo por mudança. Esse cenário alerta os detentores do capital, provocando uma luta entre as relações de produção e as forças produtivas.

Nesse estágio avançado do capitalismo, os trabalhadores buscam derrubar a dominação capitalista e estabelecer o controle do proletariado, onde os meios de produção são controlados pelo Estado. Com essa mudança, a exploração dos trabalhadores é eliminada e a sociedade avança em direção a uma estrutura mais justa e igualitária (Brue; Grant, 2016).

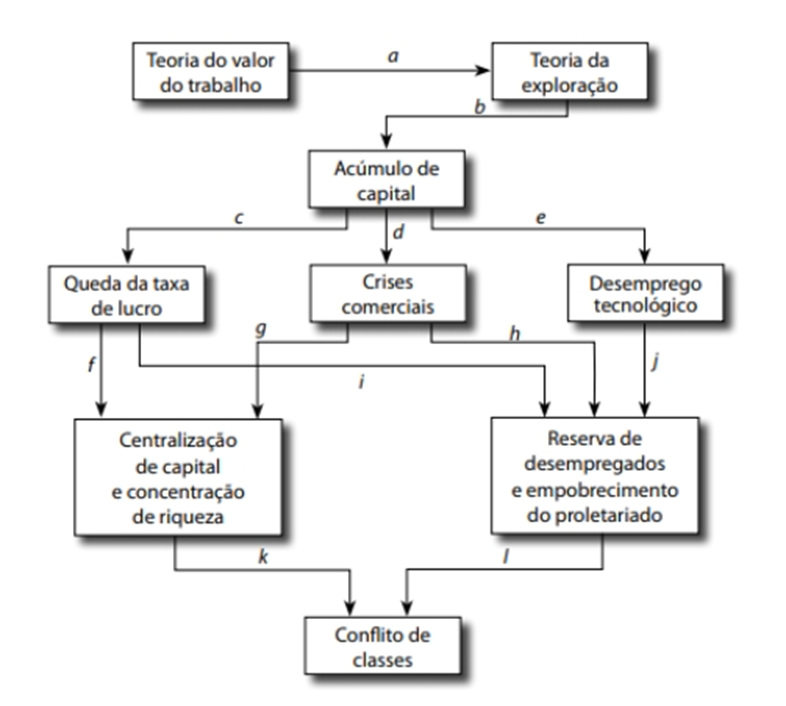

Toda essa dinâmica que estudamos pode ser resumida no quadro esquemático apresentado na Figura 1.

A Figura 1 resume a dinâmica do desenvolvimento capitalista de Marx. Sua teoria do valor-trabalho é o ponto de partida, destacando os trabalhadores como fonte de todo o valor. No entanto, a mão de obra não recebe todo esse valor, como indicado pela seta a; em vez disso, o capitalista paga apenas o valor da força de trabalho, resultando em uma mais-valia, representada pela diferença entre o valor da produção e o valor pago aos trabalhadores. Essa mais-valia, conforme mostrado pela seta b, é a base do acúmulo de capital. No entanto, esse processo desencadeia uma queda na taxa de lucro (seta c), crises econômicas mais severas (seta d) e desemprego tecnológico (seta e), todos contribuindo para o empobrecimento dos trabalhadores (setas h, i e j). Além disso, a queda na taxa de lucro e as crises comerciais levam à centralização de capital e concentração de riqueza (setas f e g). O resultado desse processo é o conflito de classes, representado pelas setas k e l.

Vamos Exercitar?

Estudante, gostou do conteúdo até aqui? Agora vamos finalizar retomando a problematização inicial da aula.

Vamos lá?!

Durante a aula, exploramos a primeira questão ao analisar como a teoria do valor-trabalho de Marx desafia as noções convencionais de valor e preço no sistema econômico. Concluímos que, para Marx, o valor de uma mercadoria não é determinado pelo preço de mercado, mas sim pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Isso desafia a ideia de que o valor é intrinsecamente ligado ao preço de mercado e nos leva a compreender as relações de produção capitalistas sob uma nova perspectiva, na qual o trabalho desempenha um papel central na criação de valor.

Em relação à segunda questão, investigamos como a exploração do trabalhador influencia a acumulação de capital e a queda da taxa de lucro no sistema capitalista. Ao examinar a dinâmica da mais-valia, entendemos como os trabalhadores são sub-remunerados em relação ao valor que realmente produzem, permitindo que os empregadores acumulem capital à custa do trabalho excedente dos trabalhadores. Essa exploração não apenas gera desigualdades sociais, mas também contribui para a queda da taxa de lucro ao longo do tempo, conforme destacado por Marx.

Portanto, ao analisarmos essas duas questões, podemos concluir que a teoria do valor-trabalho de Marx e a compreensão da dinâmica da mais-valia nos fornecem ferramentas fundamentais para entender as complexidades do sistema capitalista e suas consequências socioeconômicas.

Saiba Mais

Vamos conhecer um pouco mais sobre o que aprendemos? É importante que você tenha outras fontes de pesquisa para ser capaz de pensar de forma crítica o conteúdo abordado nesta aula.

Leia o Capítulo 10 O socialismo marxista do livro: História do pensamento econômico. O objetivo desse capítulo é desenvolver as ideias de Marx de maneira sistêmica. Após examinar os detalhes biográficos e observar as influências intelectuais, desenvolve-se a teoria da história de Marx. Em seguida, é apresentado os componentes de sua “lei do movimento” do capitalismo. Para concluir, os autores avaliam criticamente seu pensamento.

BRUE, S. L.; GRANT, R. R. História do pensamento econômico. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. E-book.

Marx tratou da acumulação primitiva, no penúltimo capítulo (o XXIV) do Livro 1 de O Capital. A assim chamada acumulação primitiva é dos capítulos mais estudados de O Capital, certamente pela importante apresentação da separação entre homens e meios de produção. Você poderá conhecer a íntegra do texto, com grifos que não são nossos, em:

MARX, K. Capítulo XXIV: a assim chamada acumulação primitiva. In: MARX, K. O capital. Liv. 1, v. 2. Trad. Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988.

Referências Bibliográficas

BRUE, S. L.; GRANT, R. R. História do pensamento econômico. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016.

HUNT, E. K.; LAUTZENHEISER, M. História do pensamento econômico: uma perspectiva crítica. 3. ed. 11ª Reimpr. Rio de Janeiro: GEN, 2012.

MALASSISE, R. L. S.; BARBOZA; S. G.; BECKEDORFF, I. A.; FORMAGI, C. Evolução do pensamento econômico. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2014.

MARX, K. Capítulo XXIV: a assim chamada acumulação primitiva. In: MARX, K. O capital. Liv. 1, v. 2. Trad. Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988.

SILVA, F. P. M.; DALCIN, A. K.; STEFANI, R. Economia política. Porto Alegre: Grupo A, 2019.

Aula 4

Escola Neoclássica

Escola neoclássica

Olá, estudante!

Nesta videoaula você irá conhecer a escola marginalista e as contribuições de Alfred Marshall na escola neoclássica.

Esse conceito é importante para compreender as bases da teoria moderna da firma e do comportamento do consumidor.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Olá, estudante!

Na aula de hoje, exploraremos os fundamentos da teoria econômica, com foco especial nos conceitos da escola marginalista e suas contribuições para o desenvolvimento da economia neoclássica. Esses conceitos são importantes para entendermos como os mercados funcionam, como são determinados os preços dos bens e serviços e como as decisões individuais dos consumidores e das empresas impactam a economia como um todo.

Durante nossa aula, estaremos constantemente nos questionando sobre como esses conceitos econômicos podem ser aplicados para entender e solucionar problemas do mundo real. Como os princípios da escola marginalista nos ajudam a compreender as decisões individuais dos agentes econômicos e as interações de mercado? De que forma a teoria da firma de Alfred Marshall pode esclarecer os desafios enfrentados pelas empresas e as dinâmicas da concorrência?

Ao longo da aula, você descobrirá como esses conceitos podem ser aplicados no seu cotidiano profissional, proporcionando melhor compreensão dos fenômenos econômicos que moldam o mundo à nossa volta. Então, vamos embarcar juntos nessa jornada de aprendizado e descoberta!

Boa aula!

Vamos Começar!

O século XIX foi um período de transformação radical na Europa. A Revolução Industrial desencadeou um processo de urbanização maciça, com a migração em massa das áreas rurais para as cidades em busca de oportunidades de trabalho nas fábricas. Essa mudança demográfica criou dinâmicas sociais e econômicas, dando origem a desigualdades de classe e conflitos entre capital e trabalho (Oliveira; Gennari, 2019).

Ao mesmo tempo, as ideias do Iluminismo continuavam a influenciar o pensamento europeu, promovendo a razão, a liberdade individual e o progresso científico. Esses princípios alimentaram o surgimento de movimentos políticos e sociais, incluindo o liberalismo econômico, que defendia a livre concorrência e o livre mercado como o caminho para o progresso econômico e social.

No entanto, à medida que a Revolução Industrial avançava, os problemas sociais associados a ela se tornavam mais evidentes. A concentração de riqueza nas mãos dos proprietários de fábricas e a exploração da mão de obra geraram crescente descontentamento entre os trabalhadores. Movimentos sindicais e socialistas surgiram para lutar pelos direitos dos trabalhadores e contestar a ideologia liberal dominante (Hunt; Lautzenheiser, 2012).

Além disso, a escola clássica de economia, representada por figuras como Adam Smith e David Ricardo, enfrentava críticas cada vez mais agudas. Embora esses economistas tenham fornecido insights importantes sobre a natureza do valor, da distribuição e do crescimento econômico, suas teorias pareciam incapazes de lidar adequadamente com os desafios colocados pela industrialização e pela crescente complexidade da economia moderna.

De acordo com Oliveira e Gennari (2019), o marxismo, em particular, representava uma ameaça significativa para a ortodoxia econômica dominante. Karl Marx e Friedrich Engels argumentavam que as relações de produção capitalistas inevitavelmente levavam à exploração da classe trabalhadora e à concentração de riqueza nas mãos de uma elite capitalista. Sua análise crítica do capitalismo influenciou profundamente o pensamento político e econômico da época, desafiando os fundamentos da economia clássica.

Foi nesse contexto de mudança e contestação que surgiram os economistas marginalistas. Influenciados pelo utilitarismo, pelo método científico e pela matemática, esses pensadores buscavam reformular a teoria econômica de uma maneira que pudesse dar conta das complexidades da economia moderna e responder às críticas levantadas pelo marxismo e outros movimentos sociais (Brue; Grant, 2019).

Ainda segundo Brue e Grant (2019), os principais autores da escola marginalista foram:

- Carl Menger: Menger, um economista austríaco, é frequentemente considerado o fundador da escola marginalista. Em sua obra seminal Princípios de economia política (1871), Menger introduziu o conceito de utilidade marginal, argumentando que o valor de um bem é determinado pela sua utilidade para o indivíduo. Essa abordagem subjetiva do valor foi fundamental para a crítica às teorias anteriores baseadas no valor-trabalho.

- William Stanley Jevons: Jevons, um economista britânico, desenvolveu independentemente ideias semelhantes às de Menger. Em seu livro A teoria da economia política (1871), Jevons enfatizou a importância da utilidade marginal na formação de preços e na alocação de recursos. Ele também introduziu o conceito de curvas de indiferença, que descrevem as preferências dos consumidores em relação a diferentes combinações de bens.

- Léon Walras: Walras, um economista suíço, contribuiu significativamente para a formalização da teoria marginalista. Em sua obra Elementos de economia política pura (1874), Walras propôs um modelo matemático de equilíbrio geral, no qual a oferta e a demanda são igualadas em todos os mercados. Seu trabalho estabeleceu as bases para a análise microeconômica moderna e influenciou profundamente a Escola Neoclássica.

Essa escola introduziu uma série de dogmas e conceitos que influenciaram profundamente o desenvolvimento da escola neoclássica. De acordo com Brue e Grant (2016), os principais dogmas da escola marginalista são:

- Foco na margem: a importância de analisar as decisões econômicas e as mudanças nas margens, ou seja, as decisões feitas em relação a pequenas variações adicionais nas quantidades de bens ou recursos. Em vez de olhar para mudanças totais, como o aumento ou a diminuição absoluta de recursos, os marginalistas se concentram nas decisões feitas em relação a pequenas mudanças incrementais.

- Comportamento econômico racional: acreditam que os agentes econômicos, como consumidores e empresas, agem de forma racional, buscando maximizar sua satisfação ou seu lucro, dadas as restrições que enfrentam. Isso significa que as decisões econômicas são tomadas com base em uma avaliação cuidadosa dos custos e benefícios esperados.

- Ênfase na microeconomia: grande importância ao estudo do comportamento individual dos agentes econômicos e das interações entre eles. A análise microeconômica é central para compreender como os preços são determinados nos mercados e como as decisões individuais afetam a alocação de recursos.

- Uso do método abstrato e dedutivo: adotam uma abordagem dedutiva, partindo de princípios básicos e utilizando a lógica para derivar conclusões sobre o funcionamento da economia. Eles tendem a desenvolver modelos simplificados e abstratos para analisar questões econômicas, buscando identificar padrões gerais de comportamento.

- Ênfase na livre concorrência: defendem a importância da livre concorrência como um mecanismo que leva a uma alocação eficiente de recursos. Eles argumentam que a concorrência entre empresas leva à redução de preços e ao aumento da qualidade e da variedade dos produtos, beneficiando os consumidores.

- Teoria do preço orientado pela demanda: enfatizam que os preços são determinados pela interação entre oferta e demanda. Eles argumentam que os preços tendem a se ajustar de modo a equilibrar a quantidade demandada e a quantidade oferecida de um bem ou serviço em um mercado.

- Ênfase na utilidade subjetiva: introduziu o conceito de utilidade subjetiva, que afirma que a utilidade de um bem ou serviço é determinada pela percepção individual de cada pessoa. Isso significa que a utilidade não pode ser medida objetivamente, mas sim avaliada com base nas preferências e necessidades individuais.

- Enfoque no equilíbrio: buscam entender os mecanismos que levam a um equilíbrio econômico, no qual a oferta e a demanda se igualam e não há pressões para mudanças nas quantidades produzidas e nos preços. Eles analisam como as forças do mercado, como a concorrência e a flexibilidade de preços, tendem a levar os mercados a um estado de equilíbrio ao longo do tempo.

As contribuições dos economistas marginalistas foram fundamentais para a formação da escola neoclássica de economia. Essa escola, que emergiu no final do século XIX e início do século XX, combinou conceitos da teoria marginalista com elementos da escola clássica, formando uma síntese abrangente que dominaria o pensamento econômico no início do século XX.

Siga em Frente...

Alfred Marshall, nascido em 26 de julho de 1842, em Londres, foi um dos economistas mais influentes e renomados do final do século XIX e início do século XX. Reconhecido como o principal autor da escola neoclássica de economia, Marshall deixou um legado duradouro que continua a moldar o pensamento econômico moderno (Brue; Grant, 2016). Sua vida e obra são marcadas por uma dedicação incansável ao estudo da economia e uma profunda compreensão dos princípios fundamentais que regem a atividade econômica.

Nascido em uma família de classe média, Marshall mostrou desde cedo um interesse pronunciado pela economia e pela matemática. Ele frequentou a Merchant Taylors' School e mais tarde o St. John's College, em Cambridge, onde se formou com honras em matemática. Sua educação em matemática teve um impacto significativo em seu pensamento econômico, levando-o a adotar uma abordagem mais formal e rigorosa para analisar os problemas econômicos (Oliveira; Gennari, 2019).

Após concluir seus estudos em Cambridge, Marshall passou um tempo lecionando na University College, em Bristol, antes de retornar a Cambridge como palestrante em economia moral (um termo que abrangia a economia política da época). Foi lá que ele começou a desenvolver suas ideias revolucionárias que viriam a definir a escola neoclássica de economia.

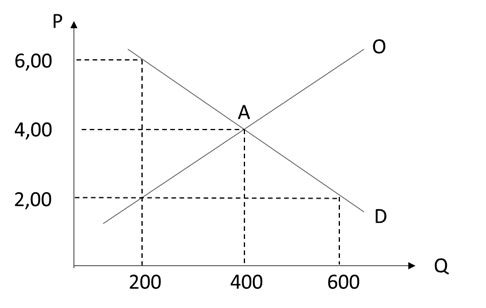

Em 1890, Marshall publicou sua obra-prima, Princípios de economia. Esse livro representou uma ruptura com as teorias econômicas dominantes da época, como a teoria do valor-trabalho de Karl Marx e a teoria do valor subjetivo de William Jevons. Marshall introduziu o conceito de curva de demanda e oferta, enfatizando a interação entre oferta e demanda como determinantes dos preços e das quantidades de equilíbrio em um mercado. Sua análise rigorosa e sua abordagem baseada em matemática trouxeram uma nova clareza e precisão para a economia como disciplina.

A teoria da utilidade marginal decrescente, formulada pelo economista Alfred Marshall no final do século XIX, é uma das pedras angulares da economia neoclássica e ainda é amplamente aplicada e discutida nos dias de hoje. Marshall desenvolveu essa teoria para explicar como os indivíduos tomam decisões de consumo e como os preços são determinados em mercados competitivos.

De acordo com Brue e Grant (2016), a utilidade marginal é o benefício adicional que um consumidor obtém ao consumir uma unidade adicional de um bem ou serviço. Por exemplo, se você está com sede e toma o primeiro gole de água, a utilidade marginal desse primeiro gole é alta, pois satisfaz sua sede imediata. No entanto, à medida que continua a beber mais água, a utilidade marginal de cada gole subsequente diminui, já que a sede está sendo cada vez mais saciada e o benefício adicional é menor.

A ideia central da utilidade marginal decrescente é que, à medida que uma pessoa consome mais de um bem, a satisfação adicional que ela obtém diminui gradualmente. Isso significa que, para um consumidor racional, o valor que ele atribui a cada unidade adicional de um bem diminuirá à medida que ele consuma mais desse bem (Hunt; Lautzenheiser, 2012). Em outras palavras, a pessoa está disposta a pagar menos por cada unidade adicional, porque o benefício adicional que ela recebe é menor.

A utilidade marginal decrescente tem implicações importantes para a determinação dos preços e para a alocação de recursos na economia. Em um mercado competitivo, os preços são determinados pela interação entre a oferta e a demanda. A oferta de um bem está relacionada aos custos de produção, enquanto a demanda por esse bem está relacionada à utilidade que os consumidores atribuem a ele (Oliveira; Gennari, 2019).

De acordo com a teoria da utilidade marginal decrescente, a curva de demanda de um bem tende a inclinar-se para baixo, refletindo o fato de que os consumidores estão dispostos a comprar menos unidades de um bem à medida que o preço aumenta. Isso ocorre porque, à medida que o preço de um bem sobe, o benefício adicional que os consumidores obtêm ao consumi-lo diminui, tornando-os menos dispostos a pagar um preço mais alto.

Por outro lado, a curva de oferta de um bem tende a inclinar-se para cima, pois os produtores estão dispostos a ofertar mais unidades de um bem à medida que o preço aumenta. Isso ocorre porque os produtores podem obter maiores lucros ao vender suas mercadorias a preços mais altos, o que compensa os custos adicionais de produção.

Assim, o equilíbrio de mercado ocorre quando a quantidade demandada de um bem é igual à quantidade ofertada desse bem, e o preço de mercado é determinado pela interseção das curvas de oferta e demanda. Nesse ponto, a utilidade marginal do consumidor é igual ao custo marginal do produtor, garantindo que não haja excedente de demanda ou oferta no mercado. Essa dinâmica pode ser visualizada na Figura 1.

Ao analisar a Figura 1, o equilíbrio de mercado ocorre no ponto “A”. Nesse ponto, as Curvas da Oferta e da Demanda se interceptam e a quantidade ofertada iguala à quantidade demandada. Na Figura, esse equilíbrio ocorre ao preço de R$ 4,00 com a quantidade de 400 unidades do bem “X”.

A elasticidade é um conceito fundamental na economia e sua elaboração por Alfred Marshall trouxe contribuições significativas para a compreensão do comportamento dos preços e da demanda. Marshall desenvolveu o conceito de elasticidade como uma medida da sensibilidade da demanda ou da oferta em relação às mudanças nos preços (Brue; Grant, 2016). Sua abordagem ajudou a refinar a compreensão das forças que influenciam o equilíbrio de mercado e a alocação eficiente de recursos.

A Elasticidade Preço da Demanda (EPD) mede o quanto a quantidade demandada de um bem muda em resposta a uma alteração percentual em seu preço (Mankiw, 2019). A fórmula básica da EPD é a seguinte:

Se a EPD for maior do que 1 (EPD > 1), dizemos que o bem é elástico. Isso significa que as mudanças no preço têm um impacto significativo na quantidade demandada.

Por outro lado, se a EPD for menor do que 1 (EPD < 1), o bem é inelástico, o que indica que as mudanças de preço têm pouco impacto na quantidade demandada (Mankiw, 2019).

Suponha que, com o aumento de 10% nos preços, o consumidor passe a demandar 5% a menos de gasolina. Isso significa que a alteração na quantidade demandada ocorre em uma intensidade menor do que a alteração nos preços. Para calcular o valor da elasticidade basta dividir a variação da demanda (-5%) pela variação no preço (10%), conforme a seguir:

Pode-se interpretar, desse resultado que, a cada 1% de aumento na gasolina, a demanda é reduzida em 0,5%, ou seja, é inelástico, pois, seu valor em módulo é menor do que 1.

Já a Elasticidade Renda da Demanda (ERD), por sua vez, se concentra na relação entre a quantidade demandada de um bem e as mudanças na renda do consumidor. Ela é expressa como a variação percentual na quantidade demandada de um bem, dividida pela variação percentual na renda do consumidor (Mankiw, 2019). A fórmula é a seguinte:

O valor da Elasticidade Renda pode ser positivo ou negativo. Uma Elasticidade Renda positiva indica que, à medida que a renda do consumidor aumenta, a quantidade demandada do bem também aumenta (Mankiw, 2019).

Inserido nessas condições, temos os chamados bens normais, que apresentam ERD maiores do que zero e menores do que um (0 < ERD < 1) e os bens superiores, que apresentam ERD maior do que 1 (ERD > 1). Já uma Elasticidade Renda negativa (ERD < 0) sugere que, com o aumento da Renda, a quantidade demandada diminui. Esses bens são chamados de inferiores (Mankiw, 2019). Vamos a um exemplo?

Considere que a renda de uma família seja ampliada em 20%. O mais provável é que o aumento no consumo de feijão seja em um percentual menor do que 20%. Se for de 4%, a ERD será igual a 0,2, caracterizando o feijão como um bem normal.

Pode-se interpretar, desse resultado, que a cada 1% de aumento na Renda, a demanda por feijão aumenta em 0,2%, ou seja, é um bem normal.

A teoria da firma elaborada por Alfred Marshall é um dos pilares da economia microeconômica, fornecendo um arcabouço analítico essencial para entender o comportamento das empresas em diferentes horizontes temporais, considerando variáveis como custos, produção, oferta e maximização de lucros (Hunt; Lautzenheiser, 2012).

Para compreender o comportamento das firmas, Marshall distingue entre curto e longo prazo. No curto prazo, algumas variáveis de produção são fixas, enquanto outras são variáveis, por exemplo, a capacidade da fábrica é fixa no curto prazo, mas a quantidade de mão de obra e matéria-prima pode ser ajustada (Brue; Grant, 2016). Já no longo prazo, todas as variáveis de produção são variáveis, o que significa que a firma pode ajustar sua capacidade produtiva, expandindo ou reduzindo a quantidade de fábricas, equipamentos e mão de obra.

Marshall classifica os custos em três categorias principais: custos fixos, custos variáveis e custos totais. Os custos fixos são aqueles que permanecem constantes, independentemente do nível de produção, como aluguel de instalações. Os custos variáveis, por outro lado, aumentam ou diminuem conforme a produção aumenta ou diminui, como os custos de matéria-prima e mão de obra. Os custos totais são a soma dos custos fixos e variáveis. Para determinar a quantidade ótima de produção e maximizar o lucro, a firma deve comparar a receita marginal (a mudança na receita total decorrente de uma unidade adicional de produção) com o custo marginal (a mudança no custo total decorrente de uma unidade adicional de produção). A firma maximizará o lucro produzindo até o ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal (Hunt; Lautzenheiser, 2012).

Além disso, Marshall discute a importância da diferenciação do produto na determinação do poder de mercado de uma empresa. Ele argumenta que as empresas que conseguem criar produtos diferenciados, seja por meio de características únicas, qualidade superior ou branding eficaz, têm uma vantagem competitiva que lhes permite cobrar preços mais altos e manter margens de lucro mais elevadas.

Outro aspecto da teoria da firma de Marshall é a noção de equilíbrio de longo prazo. Ele argumentou que, em um mercado competitivo, as empresas entrarão ou sairão até que os lucros sejam iguais a zero no longo prazo. Isso ocorre porque, se houver lucros positivos, novas empresas serão atraídas para o mercado, aumentando a concorrência e reduzindo os lucros. Da mesma forma, se houver prejuízos, algumas empresas sairão do mercado, reduzindo a concorrência e aumentando os lucros restantes (Hunt; Lautzenheiser, 2012).

A teoria da firma de Marshall também abordou questões como economias de escala e escopo. Economias de escala referem-se à redução no custo médio de produção à medida que o volume de produção aumenta. Marshall explicou como as empresas podem se beneficiar das economias de escala através da especialização da mão de obra, da divisão do trabalho e da utilização eficiente dos equipamentos. Por outro lado, economias de escopo referem-se à redução no custo médio de produção quando uma empresa produz múltiplos produtos em vez de um único produto. Marshall argumentou que as empresas podem se beneficiar das economias de escopo compartilhando recursos e conhecimentos entre diferentes linhas de produtos.

Em suma, a teoria da firma de Alfred Marshall representa uma contribuição significativa para a compreensão do funcionamento das empresas e sua interação com o mercado. Suas ideias sobre custos de produção, maximização de lucros, concorrência e elasticidade da demanda continuam a ser relevantes para os economistas e empresários de hoje. Ao analisar os desafios e as oportunidades enfrentados pelas empresas em diferentes contextos de mercado, a teoria de Marshall fornece insights valiosos que podem ajudar a informar decisões de negócios e políticas econômicas.

Vamos Exercitar?