Perspectivas da Educação Brasileira

Aula 1

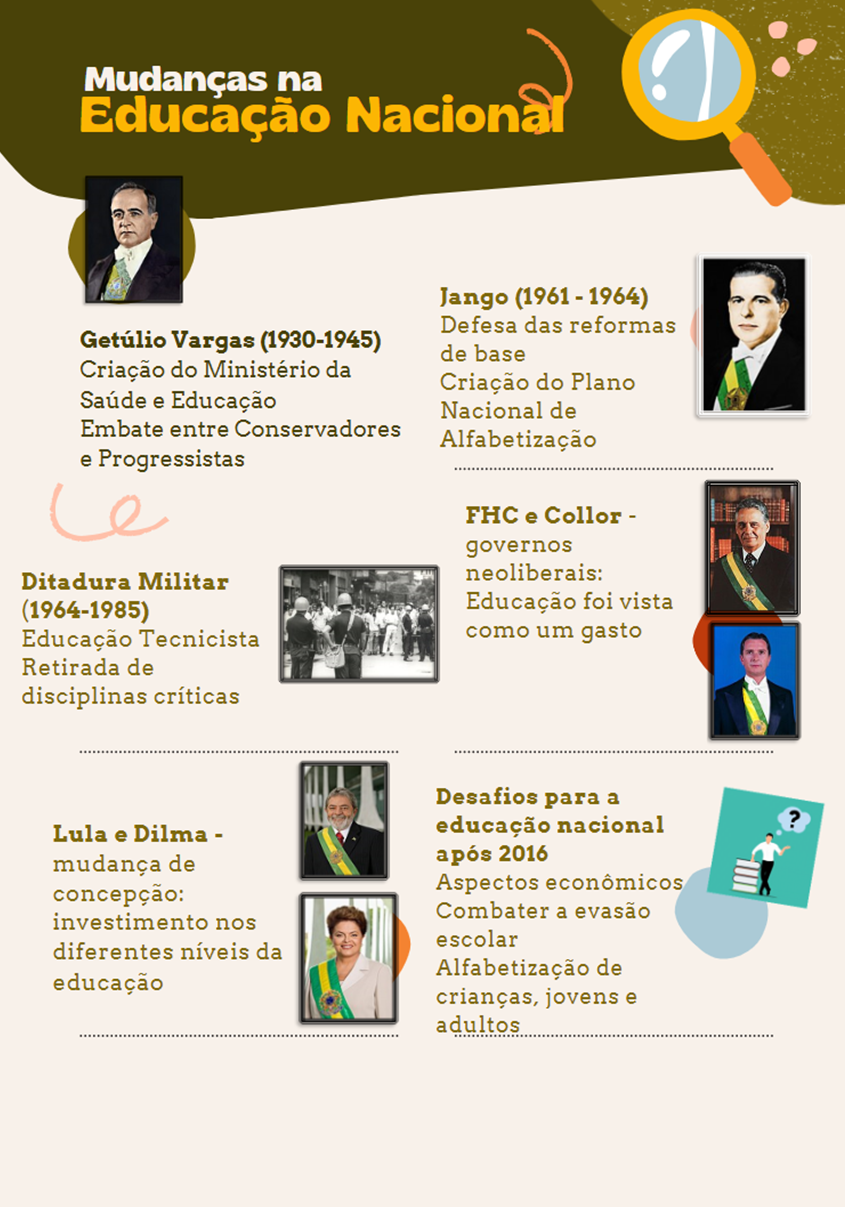

A Educação Brasileira de 1930 a 1964

A Educação Brasileira de 1930 a 1964

Olá, estudante!

Nesta aula você refletirá sobre a educação brasileira de 1930 a 1964. Pensaremos a partir de um panorama histórico da educação marcada pelos distintos projetos de desenvolvimento, pelas resistências da educação católica diante das propostas pedagógicas dos reformadores da educação nova e da emergência da educação popular. Vamos lá?!

Ponto de Partida

Falar da educação brasileira é um resgate filosófico e histórico muito importante para todas as áreas do conhecimento. Nesse momento, vamos entender as questões históricas e sociais em torno do período de 1930 a 1964 como fonte de conhecimento da história brasileira. É preciso levar em consideração as transformações ocorridas no desenvolvimento econômico, político e social nos dois governos de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, de Jânio Quadros e de João Goulart, de intenso desenvolvimento industrial num contexto social de democracia restrita, que exigiu uma política educacional coerente com os projetos de desenvolvimento em curso.

Para nos aprofundarmos no assunto, imaginemos que você tenha assumido a tarefa de realizar um seminário sobre a “Educação no período desenvolvimentista: de Vargas a João Goulart”. De que forma você relacionaria a dinâmica econômica, política e social com os processos educacionais nesse período? Com a Revolução de 1930, liderado por Vargas, e pelos demais governos desenvolvimentistas, a velha estrutura coronelista foi superada? Como a diversidade de projetos de desenvolvimento repercutiram nos projetos educacionais? Quais foram as principais divergências entre os católicos e os reformadores da educação nova? Como as classes dominantes reagiram diante das propostas pedagógicas inovadoras?

Bons estudos!

Vamos Começar!

A educação não está apartada da sociedade, ela também é a expressão dos conflitos sociais. Para começar, precisamos compreender que os fatos históricos não acontecem de maneira isolada. Como vivemos em uma sociedade globalizada, os fatos e fenômenos que ocorrer em diferentes locais do mundo afetam também a nossa realidade. A crise de 1929 na Bolsa de Nova Iorque desencadeou a maior crise até então no sistema capitalista, impactando severamente a economia brasileira, que estava fortemente dependente da exportação de café. Essa situação foi agravada pela crise política e social no país. As antigas elites oligárquicas estavam divididas, enquanto o descontentamento social era reprimido com vigor.

Após as eleições de 1929, nas quais Júlio Prestes, representando a oligarquia paulista, foi declarado vencedor contra Getúlio Vargas, que simbolizava outras oligarquias e setores insatisfeitos, a Aliança Liberal, formada por diversos grupos sociais heterogêneos, impediu a posse do novo presidente por meio de um golpe, conhecido como a Revolução de 1930. Getúlio Vargas assumiu temporariamente o governo, estendendo sua liderança até 1945.

Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, a oligarquia paulista buscou recuperar o controle político, mas foi derrotada. A única conquista foi a convocação de um processo eleitoral constituinte, resultando na Constituição de 1934, que elegeu indiretamente Vargas para um mandato de quatro anos. A Constituição de 1934 não conseguiu satisfazer nenhum dos setores envolvidos na disputa pelos rumos do país. Diante desse descontentamento generalizado, a Aliança Liberal se fragmentou em setores conflitantes, e os descontentamentos sociais persistiram e aumentaram.

Aproveitando-se da situação, Vargas, respaldado pelos militares e pelos integralistas, interrompeu as eleições de 1938, dissolveu o Congresso Nacional e os partidos políticos. Getúlio então impôs uma nova constituição por meio de outorga, inaugurando o Estado Novo em 1937. Esse regime autoritário permaneceu em vigor até 1945, quando Vargas foi deposto. Durante esse período, houve uma concentração significativa de poder nas mãos do governo, marcada pela supressão de instituições democráticas e pela instauração de medidas autoritárias.

Por outro lado, para conter as agitações no movimento operário, o governo adotou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como uma ferramenta para exercer controle social e tutela estatal sobre os trabalhadores. O trabalho foi promovido como o principal meio de cidadania e inclusão social. Getúlio Vargas, com sua abordagem nacionalista, desagradava os setores econômicos conservadores, que eram politicamente representados pela União Democrática Nacional (UDN). Ao mesmo tempo, sua política ditatorial gerava descontentamento entre os setores progressistas, que buscavam uma maior expansão da democracia. Vargas navegava nesse fio da navalha, equilibrando-se entre essas contradições.

Entre 1930 e 1964 as políticas educacionais foram predominantemente caracterizadas pela disputa de ideias entre os católicos e os defensores da Educação Nova. Desde a chegada dos jesuítas ao Brasil no século XVI, os católicos exerceram uma influência significativa na educação do país. Até 1759, eles praticamente detinham o monopólio do ensino. Após a expulsão dos jesuítas do Brasil, os católicos, representados por outras ordens religiosas, passaram a liderar as principais instituições privadas de ensino no país, exercendo uma influência direta sobre a educação pública.

Governo Getúlio Vargas

Durante o governo de Vargas, diante da crise nos primeiros anos da década de 1930, ocorreu uma transformação no padrão de desenvolvimento econômico. A ativa intervenção do Estado na gestão da economia impulsionou uma intensa industrialização, acompanhada pela construção da infraestrutura necessária para o desenvolvimento econômico. No entanto, essa mudança não alterou a antiga estrutura agrária do país.

Nesse período, foram estabelecidas importantes iniciativas, como a construção da Usina de Paulo Afonso para a produção de energia, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para a produção de ferro e aço, a Vale do Rio Doce para a exploração mineral, a Eletrobrás para a distribuição de energia, além da expansão de estradas, ferrovias e portos. Durante seu segundo governo, em 1953, a Petrobras impulsionou um novo setor industrial nacional, permitindo o desenvolvimento de outros segmentos.

O debate central nesse período era sobre o projeto de desenvolvimento econômico do país: se seria autônomo, destacando-se pela industrialização, ou se manteria a estrutura agrária anterior, argumentando que isso garantiria uma vantagem comparativa ao Brasil globalmente. Vargas, apesar de suas contradições, representou a escolha pelo primeiro caminho, enfrentando intensa oposição interna e externa dos setores que se beneficiavam de um desenvolvimento dependente dos países capitalistas centrais. Sua deposição em 1945 e o suicídio em 1954, evitando um golpe em andamento, foram eventos gerados por essa disputa.

Diferentes ideais de educação

No início da década de 1920, as influências das pedagogias renovadoras da Europa, especialmente dos Estados Unidos com figuras como John Dewey, deram origem a críticas contundentes à educação tradicional que predominava no sistema educacional brasileiro. Defendeu-se a necessidade de reformas educacionais fundamentadas em uma nova perspectiva pedagógica. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lançado em 1932, advogava por uma educação pública, gratuita, obrigatória, laica e orientada para preparar as novas gerações diante das transformações em curso no país.

A reação católica após a publicação do Manifesto de 1932 foi marcada pela sua retirada da Associação Brasileira de Educação (ABE) em 1932. Em 1934, os católicos fundaram a Confederação Católica Brasileira, reunindo educadores católicos brasileiros. A principal objeção dos católicos no início do governo Vargas foi contra a laicização do ensino. Além disso, eles criticaram a gratuidade e obrigatoriedade do ensino pelo Estado, defendendo o direito das famílias de escolherem a melhor forma de educar seus filhos, alegando que as imposições estatais seriam inadequadas.

Para os católicos, as ações dos reformadores eram vistas como um atentado contra uma hierarquia divina, contrárias aos valores católicos e promotoras de uma visão social que se baseava na convicção de que uma elite deveria guiar um povo considerado incapaz de construir seu próprio caminho, segundo as concepções morais católicas.

Os reformadores, fundamentados em métodos científicos, advogavam por uma educação voltada para o impulso do desenvolvimento econômico e social, alinhada à dinâmica desenvolvimentista em curso no país. Acreditavam que a educação deveria promover a integração entre indivíduos de diferentes classes sociais e ser responsável pela inclusão social. Para eles, o principal obstáculo na educação brasileira residia no método tradicional, que deveria ser substituído por uma metodologia inovadora baseada em biologia, psicologia e ciência.

Segundo Saviani (2009), para a Escola Nova, seria necessário deslocar o foco do intelecto para o sentimento no processo pedagógico, passar do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos para os métodos ou processo pedagógico, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, da quantidade para a qualidade e da pedagogia filosófica/científica para o experimentalismo baseado em biologia e psicologia. O enfoque não era apenas aprender, mas aprender a aprender, ou seja, o método era mais importante do que o conteúdo. Enquanto os católicos, com suas instituições educacionais consolidadas, exerciam uma hegemonia pedagógica no cenário educacional brasileiro, os reformadores buscavam ampliar os espaços para a prática de métodos pedagógicos inovadores. Diversas medidas governamentais foram adotadas para atender aos interesses dos reformadores, permitindo algumas reformas importantes.

Vargas manteve um equilíbrio delicado nesse embate, alternando entre atender aos interesses dos reformadores ao nomeá-los para importantes órgãos públicos de educação e considerar a influência católica no país, atendendo aos interesses religiosos. Na Constituição de 1934, por exemplo, Vargas apoiou o retorno do ensino religioso obrigatório nas escolas públicas, contrariando os reformadores.

Durante a elaboração dessa Constituição, ocorreu um intenso debate sobre o financiamento público para a Educação. Foi permitido ao Estado, com recursos públicos, financiar a educação privada, principalmente por meio de bolsas de estudos e empréstimos subsidiados, atendendo a demandas dos católicos. Essa medida permitiu que a Igreja amenizasse suas críticas ao papel do Estado na educação, possibilitando a expansão do ensino público no país.

As políticas educacionais do governo Vargas foram caracterizadas por reformas que visavam atender às novas demandas educacionais, decorrentes do crescimento urbano, da diversidade social e do desenvolvimento de novos setores econômicos e profissionais, sem confrontar diretamente os interesses católicos. A criação do Ministério da Educação e da Saúde, mesmo compartilhado, com o primeiro sendo o primeiro órgão governamental específico para a educação, demonstrou um aumento da importância dada a essa área pelo governo.

Leis Orgânicas do Ensino

Entre 1942 e 1946, por meio das Leis Orgânicas do Ensino, foi implementado o ensino supletivo, contribuindo para a redução do analfabetismo. Sob a pressão dos reformadores da educação, o governo incorporou previsão de recursos orçamentários para a reforma educacional, estabeleceu o planejamento escolar, organizou a estrutura da carreira docente e os salários, regulamentou os cursos de formação de professores e reestruturou os cursos secundários, que passaram a ter 4 anos de ginásio e 3 de colegial (científico e clássico). Durante esse período, foram criados dois tipos de ensino profissionalizante: o primeiro, mantido pelo governo, abrangia ramos industrial, comercial e agrícola; o segundo, mantido pelas empresas, foi estabelecido com a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em 1942. Em 1946, foi instituído também o Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Apesar da expansão da escolarização, as reformas educacionais enfrentaram desafios na realidade brasileira. O número de professores leigos, sem formação adequada, era significativo e cresceu a partir de 1940. As escolas normais, destinadas à formação de professores, tornaram-se predominantemente frequentadas por classes médias e por mulheres. Os cursos secundários continuavam a servir como preparação para o ensino universitário, mantendo o dualismo escolar, enquanto o ensino profissionalizante, promovido pela iniciativa privada, era direcionado principalmente às classes trabalhadoras.

O ensino fundamental foi negligenciado, e os reformadores, confrontados com contradições, precisaram conciliar com os católicos. As perspectivas educacionais desses últimos pressupunham uma democratização dos espaços educacionais, algo que não ocorreu durante a ditadura do Estado Novo.

Siga em Frente...

Os governos Juscelino Kubitschek e João Goulart

Com a deposição de Vargas em 1945, uma nova Assembleia Constituinte foi convocada, resultando em uma Constituição permeada por conteúdos defendidos pelos reformadores da Escola Nova. A partir de 1947, conforme apontado por Saviani (2011), houve uma predominância das ideias da pedagogia nova. Lourenço Filho permaneceu no Ministério da Educação, dirigido por Clemente Marini, e elaborou o anteprojeto da primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da educação brasileira, que tramitou no Congresso Nacional até 1957, sendo promulgada em 1961.

O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) navegou entre as ambiguidades do nacionalismo legado por Vargas e um desenvolvimentismo apoiado no capital privado estrangeiro, principalmente nas indústrias de bens duráveis como automóveis e eletrodomésticos, bens intermediários e bens de produção. Essa abordagem, no entanto, não impediu duas tentativas de golpes por parte dos setores conservadores.

Nos debates sobre a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), os reformadores advogaram pela descentralização do ensino e defenderam suas bandeiras históricas de educação pública, gratuita e laica. Por outro lado, os católicos, representados pelos setores conservadores do Congresso Nacional, especialmente a UDN, continuaram a apoiar o ensino privado e argumentaram que o Estado deveria financiar tanto o ensino público quanto o privado.

Em 1959, de acordo com Aranha (2006), o foco central era a proposta republicana de um ensino laico, uma responsabilidade do Estado, e a defesa da democratização do ensino. No entanto, devido ao favorecimento das escolas privadas, majoritariamente católicas, a democratização da educação foi retardada. Em resposta a essa situação, os reformadores lançaram a Campanha em Defesa da Escola Pública, que resultou no "Manifesto dos Educadores Mais uma Vez Convocados" em 1959.

O principal argumento do manifesto era que os recursos públicos deveriam ser exclusivamente destinados à educação pública e não deveriam financiar instituições privadas. Aranha (2006) também argumenta que a LDB, promulgada em 1961, estava desatualizada em relação à dinâmica industrial em curso, favorecendo o ensino privado ao permitir financiamento público para instituições privadas. Com a criação do Conselho Federal de Educação (CFE) e dos Conselhos Estaduais de Educação (CEE), nos quais as entidades privadas participavam, a pressão e a influência desse setor aumentaram.

O fortalecimento dos interesses privados na educação dificultava significativamente o acesso dos setores historicamente marginalizados. A possibilidade de construção de um sistema de ensino público e sua democratização estavam em jogo. As disputas de projetos sociais, que opunham os desenvolvimentistas aos setores que defendiam um desenvolvimento econômico subordinado aos interesses estrangeiros e às antigas elites oligárquicas dominantes, também se manifestavam no campo da educação. Um exemplo disso era a UDN apoiando os católicos nesse debate educacional, enquanto os setores progressistas e de esquerda defendiam os reformadores.

Já no governo de João Goulart (1961-1964), que representava legitimamente o nacionalismo varguista, foi um período marcado por intensas disputas políticas, instabilidade e tensões sociais no Brasil. João Goulart, conhecido popularmente como "Jango", assumiu a presidência em setembro de 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. Setores conservadores, como a UDN, a grande imprensa, a grande burguesia e os Estados Unidos, buscaram desestabilizar seu governo por meio de diversas iniciativas. Isso incluiu a imposição do Parlamentarismo, a oposição persistente da UDN e dos meios de comunicação, culminando na deposição de Goulart pelo Golpe de 1964. Esse período foi marcado por tensões políticas e sociais que contribuíram para a crise e instabilidade no cenário brasileiro.

Jango era um político ligado às correntes trabalhistas e progressistas, com forte apoio dos movimentos sindicais e trabalhadores. Ele implementou algumas medidas que visavam a promover reformas estruturais e sociais, o que gerou resistência por parte de setores mais conservadores da sociedade brasileira, incluindo setores militares. Jango propôs uma série de reformas conhecidas como "Reformas de Base". Estas incluíam reformas agrária, tributária, educacional e política, com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais e promover uma maior participação popular.

A LDB, em vigor a partir de 1962, estabeleceu o Conselho Federal de Educação, e o Plano Nacional de Educação foi elaborado sob a coordenação de Anísio Teixeira. O Plano previa a destinação de no mínimo 12% dos recursos federais para o ensino, criando fundos específicos para cada nível educacional e desenvolvendo um plano de educação para cada um desses níveis, incluindo critérios para os salários dos professores. Anísio Teixeira desempenhou um papel significativo durante o início dos anos 1960, permanecendo na direção da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), além de colaborar diretamente na criação da Universidade de Brasília (UnB) em 1961.

Diante dos interesses privados presentes na LDB e das dificuldades para democratizar a educação, vários setores sociais impulsionaram experiências de educação popular. Desde o início do século, anarquistas, socialistas, comunistas e organizações do movimento negro buscavam formas alternativas de educação, realizando experiências fora das estruturas institucionais.

É importante relembrar o contexto internacional da "Guerra Fria", com a polarização entre o bloco socialista e capitalista, viu a URSS fortalecer-se após a Segunda Guerra Mundial, o que, por sua vez, fortaleceu o movimento comunista internacional. Nessa condição, os Estados Unidos aumentaram seu controle sobre os países latino-americanos, interferindo diretamente em seus governos, desestabilizando regimes e apoiando golpes e ditaduras militares.

Diante da intensificação da luta de classes no Brasil e das dificuldades para democratizar a educação, surgiram diversas iniciativas educacionais no campo popular. Essas iniciativas procuravam conscientizar o povo brasileiro por meio de diversas perspectivas, desde o marxismo até o catolicismo, utilizando a cultura e a educação popular como instrumentos. O teatro, as artes plásticas, a fotografia, a literatura de cordel, os cursos de formação política para trabalhadores, exposições, publicações, música, exibição de filmes e documentários e a alfabetização popular foram algumas das propostas pedagógicas que se tornaram espaços de expressão dos interesses populares que a dinâmica política do país sufocava.

Apesar de suas limitações, a educação pública expandiu-se durante esse período, com a criação de algumas universidades. Os estudantes foram influenciados pela crescente politização da sociedade. A União Nacional dos Estudantes (UNE), criada em 1937, nas décadas de 1950 e 1960, foi hegemonizada por setores católicos que se radicalizaram, unindo-se na defesa da democratização da educação pública. Entre 1962 e 1964, a UNE estabeleceu o Centro Popular de Cultura (CPC) para promover uma cultura engajada e politizada.

Os Movimentos de Cultura Popular (MCP), inicialmente inspirados nas propostas educacionais da Prefeitura de Recife, em Pernambuco, onde Paulo Freire atuou, também se disseminaram. Em 1961, em Natal, surgiu a "Campanha de pé no chão também se aprende a ler", uma importante iniciativa de alfabetização popular. O Movimento de Educação de Base (MEB), criado pelos católicos progressistas e coordenado por Paulo Freire, influenciado pela Teologia da Libertação, desenvolveu uma abordagem pedagógica inovadora e participativa. O MEB promovia a alfabetização de adultos e buscava integrar a educação com as realidades sociais, visando à conscientização e à transformação social.

Desdobramentos dos movimentos progressistas

As ações educacionais aliadas à politização social, trouxeram uma nova dimensão à educação popular. Antes centrada principalmente na alfabetização, essa fase incorporou elementos nacionalistas e viu o surgimento de iniciativas inovadoras. Exemplos dessas inovações incluem o Colégio de Aplicação da USP, que operou entre 1962 e 1966, e os Colégios Vocacionais em cidades do estado de São Paulo, como Americana, Batatais, Rio Claro e Barretos. Essas iniciativas buscaram proporcionar aos setores populares acesso a uma perspectiva pedagógica diferenciada e crítica, despertando a atenção e a oposição de setores conservadores.

Setores conservadores, liderados por militares, opuseram-se fortemente às propostas de Jango. O clima de polarização política e as divergências ideológicas levaram a manifestações e protestos, tanto a favor quanto contra o governo. Diante da crise política, em 1963, foi instituído o sistema parlamentarista, diminuindo os poderes presidenciais. Entretanto, em 1963, um plebiscito restabeleceu o presidencialismo. O governo enfrentou desafios econômicos, como inflação e pressões de diversos setores da sociedade. A busca por soluções para os problemas econômicos aumentou a polarização política no país. Em 31 de março de 1964, ocorreu um golpe militar que resultou na deposição de João Goulart. Os militares alegaram a necessidade de conter ameaças comunistas, corrupção e instabilidade política como justificativas para o golpe.

Com o Golpe Militar de 1964, essas experiências pedagógicas foram interrompidas bruscamente. A repressão sobre professores, estudantes e demais profissionais da educação seguiu o mesmo padrão da repressão social geral, caracterizada por perseguições, cassações, torturas e assassinatos promovidos pelos novos detentores do poder. O espírito crítico adotado nas ações educacionais tornou-se alvo das políticas repressivas do regime militar.

Vamos Exercitar?

Agora é hora de retomarmos a nossa situação inicial: você ficou encarregado de realizar um seminário sobre a Educação no período desenvolvimentista, lançando algumas questões para sua preparação. Nesse sentido, seguem algumas reflexões:

Na primeira questão, se a velha estrutura coronelista foi superada durante o período de 1930 a 1964, podemos responder positiva e negativamente. O projeto político representado pelas elites coronelistas foi parcialmente derrotado pelos governos desenvolvimentistas na medida em que uma nova dinâmica industrializante foi impulsionada, mas eles não foram totalmente derrotados. Se na Europa a velha classe dominante feudal foi destruída pela burguesia, abrindo caminho para o pleno desenvolvimento capitalista, no Brasil isso não ocorreu, não houve uma ruptura. Mesmo com um projeto de desenvolvimento mais autônomo em relação ao período agroexportador, os setores burgueses não romperam totalmente os laços de dependência com os interesses externos nem com a velha estrutura latifundiária, o que ajuda a compreender as contradições desses governos desenvolvimentistas.

Em relação à questão sobre como a diversidade de projetos de desenvolvimento repercutiu nos projetos educacionais, podemos afirmar, a partir do que foi indicado anteriormente, que eles expressaram essas contradições, limitando-se a propiciar a formação de uma força de trabalho para as novas atividades que surgiram, sem alterar o quadro de dualismo escolar existente no país. As divergências entre os reformadores e católicos estavam situadas dentro dos limites de disputas entre um projeto de desenvolvimento nacional e aquele que foi derrotado em 1930.

O Golpe de 1964 demonstrou os limites da democracia realmente existente no país, pois as elites nacionais e estrangeiras não suportaram nem mesmo os tímidos níveis de democratização existentes nesse período. A força dos interesses privados na educação e as dificuldades de ampliação do ensino público e gratuito no país expressavam esses limites. O Golpe de 1964, com a instituição do ensino tecnicista, permitiu à burguesia uma formação da força de trabalho sem os perigos da conscientização que estava em curso no país.

Saiba Mais

- Para se aprofundar na reflexão sobre o processo de alfabetização no Brasil, lei a seguinte artigo:

Memórias da educação: a alfabetização de jovens e adultos em 40 horas, das autoras Maria Elizete Guimarães Carvalho e Maria das Graças da Cruz Barbosa.

No texto você encontrará um interessante estudo sobre as experiências de Paulo Freire na construção de seu método de alfabetização de jovens e adultos.

- O governo do presidente João Goulart foi marcado por inúmeras tentativas de desestabilização. Para compreender mais sobre o assunto, ouça o episódio João Goulart do podcast História em Meia Hora, publicado em outubro de 2022. O podcast apresenta a vida do presidente trabalhista que nunca concorreu à presidência, que esteve ao lado de Vargas e que protagonizou o Golpe de 1964 pelos militares.

Referências Bibliográficas

ARANHA, M. L. de A. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.

CRESPO, L. F.; CICONE, R. B.; MORAES, L. E. de. Fundamentos da educação. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F. de; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

SAVIANI, D. Escola e democracia. Campinas: Autores Associados, 2009.

SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2011.

XAVIER, M. E. S. P.; RIBEIRO, M. L.; NORONHA, O. M. História da educação: a escola no Brasil. São Paulo: FTD, 1994.

Aula 2

A Educação no Período Militar

A Educação no Período Militar

Olá, estudante!

Nesta aula você refletirá sobre a educação brasileira no período de 1964 a 1988. Essa reflexão é importante para a compreensão do período da ditadura militar e do início da redemocratização, em que a educação tecnicista foi marcante na política educacional ditatorial. É hora de aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto. Vamos lá?!

Ponto de Partida

Compreender a educação brasileira no período de 1964 a 1988 é entender o objetivo dos fundamentos da educação brasileira durante o período da ditadura, resultando em um modelo tanto social quanto educacional, em uma rigorosa imposição de leis e modelos de vivência frente à sociedade brasileira, em um domínio e uma prática de conduta autoritária, revoltando intensamente muitos setores da sociedade brasileira.

Reformas voltadas à transformação da educação tradicional para uma educação tecnicista criaram revoltas estudantis e uma insatisfação social muito grande no povo brasileiro quanto aos aspectos culturais e políticos que estavam envolvidos naquele momento. As mudanças que ocorreram no Brasil e na educação brasileira a partir de 1964 têm impacto até hoje.

Para nos aprofundarmos no assunto, imaginemos que você é um professor da disciplina de História no ensino médio. Você está trabalhando o período da Ditadura Militar com seus alunos. Diante disso, você elaborou algumas questões para nortearem o desenvolvimento da sua aula. Você já sabe os motivos que levaram ao golpe militar de 1964. Mas que consequências isso traria para a educação nacional, para as universidades, para o ensino primário e secundário da época e em que isso impactaria as próximas décadas? Quais foram as mudanças implantadas no ensino primário, no secundário e na educação de jovens e adultos? E no ensino superior, o que mudou?

Entramos nos anos 1980 sofrendo diretamente as consequências do regime militar. Se por um lado a economia cresceu e se modernizou nos anos 1970, por outro, a conta sobrou para as gerações futuras. Como estava a economia brasileira nesse período? Nos anos 1970 vivemos o “milagre econômico”, mas quais seriam seus reflexos nos anos seguintes? Será que a crise econômica explica a deficiência das políticas públicas, em especial a educação, no período?

Por falar em políticas públicas, o que estava acontecendo na política nacional nesse período? Experimentávamos a abertura política, o fortalecimento da sociedade civil, os debates para a elaboração da nova Constituição, até sua promulgação em 1988. O que mudou no Brasil? Que transformações ocorreram na educação nacional? Bons estudos!

Vamos Começar!

Quais foram os verdadeiros motivos que levaram ao estabelecimento de uma ditadura no período de 1964 a 1985? Em 31 de março de 1964, ocorreu o golpe militar, destinado a conter o avanço das organizações populares durante o governo de João Goulart, rotulado como comunista. O evento central foi a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961, o que intensificou a insatisfação de uma parcela da população quanto aos rumos do país. Em março de 1964, militares contrários a João Goulart (PTB) o destituíram da presidência, conquistando o poder por meio de um golpe de liderança pelas Forças Armadas, instaurando um regime ditatorial que perdurou por 21 anos.

Cada líder desse período apresentou características próprias e específicas, com suas especialidades. Houve fases distintas, como a fase legalista da ditadura (1964-1968), os anos de terror de Estado (1969-1978) e a abertura política (1979-1985), cada uma com suas consequências sociais, como desigualdade exacerbada, restrição de acesso da população preocupada com informações públicas, aumento da concentração de renda entre a elite, inflação elevada e aumento do endividamento externo.

Como reflexos relevantes na educação nacional, cabe destacar que uma repressão constante foi imposta para controlar professores e o movimento estudantil, resultando em alterações nos cursos e na infiltração de agentes em salas de aula para monitorar e controlar docentes. Nas universidades públicas, foram implementados sistemas de vigilância e espionagem direcionados a professores, estudantes e técnicos-administrativos, culminando em casos de desaparecimento, privação de empregos e interrupção de pesquisas acadêmicas.

Durante o regime militar, a educação passou por sucessivas reformas, incluindo a obrigatoriedade curricular e a reformulação da disciplina de Educação Moral e Cívica, incorporando elementos de Sociologia e Filosofia, além de integrar partes da disciplina Organização Social e Política Brasileira (OSPB).

A Lei nº 5.540/68 promoveu reformas no ensino superior, incluindo a privatização de instituições e o estabelecimento de instituições de menor porte. Já a Lei nº 5.692/71 representou uma "atualização" na estrutura de ensino, oficializando a transição do curso primário e antigo ginásio para o "1º grau", refletindo a intenção do governo militar de formalizar a formação profissional da população desde a adolescência.

A conjuntura social do período militar

Ao assumirem o governo, os militares implementaram seu projeto político, econômico e social, resultando no que ficou conhecido como "milagre econômico" nos anos subsequentes. Isso se refere ao notável crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que representa o valor de toda produção interna, durante parte do período militar. O rápido crescimento e a diversificação do parque industrial exigiam, de maneira urgente, a formação de uma mão de obra qualificada.

O “milagre econômico” fundamentou-se, principalmente, na abertura da economia para investimentos estrangeiros, nos investimentos estatais, na ampliação do crédito, na concentração de renda que elevou a margem de lucro e o retorno dos investimentos, bem como nos investidores internacionais públicos e privados a juros flutuantes.

Para enfrentar a oposição, além da deposição do presidente, foi necessário estabelecer um aparato repressor, baseado nos Atos Institucionais (AIs), que gradualmente descaracterizaram a Constituição de 1946. Os Atos Institucionais foram uma série de decretos emitidos durante o regime militar no Brasil, entre 1964 e 1969, que conferiram poderes extraordinários ao governo e tiveram impacto significativo na estrutura política e social do país. Eles foram utilizados como instrumentos para consolidar o controle dos militares sobre o poder e para responder à oposição política. Alguns dos Atos Institucionais mais relevantes incluem:

- AI-1 (9 de abril de 1964): este Ato extinguiu todos os partidos políticos existentes, suspendeu garantias constitucionais e autorizou o presidente a legislar por decretos.

- AI-2 (27 de outubro de 1965): este Ato decretou o bipartidarismo, permitindo apenas dois partidos políticos: a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), de apoio ao governo, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), considerado uma oposição controlada.

- AI-3 (5 de fevereiro de 1966): ampliou os poderes do Executivo, estabelecendo eleições indiretas para governadores de estados e prefeitos das capitais.

- AI-5 (13 de dezembro de 1968): este foi o Ato Institucional mais severo e autoritário. Ele conferiu ao presidente poderes para encerrar o Congresso Nacional, decretar estado de sítio, cassar mandatos parlamentares, suspender direitos políticos e prender indivíduos considerados subversivos, sem a necessidade de habeas corpus. O AI-5 marcou o auge da repressão e resistência do regime.

Os Atos Institucionais foram desenvolvidos para a concentração de poder nas mãos do governo militar, restringindo as liberdades civis, promovendo a censura e reprimindo qualquer forma de oposição ao regime. Esses decretos tiveram um impacto profundo na história política e social do Brasil durante esse período. O AI-5 decretou o fechamento definitivo do regime. A partir desse ponto, ocorreram prisões arbitrárias, exílio, torturas e assassinatos de forma generalizada, praticamente dizimando os opositores.

Desde o início, o novo governo buscou eliminar a oposição, incluindo ex-presidentes, governadores, diplomatas, sindicalistas, oficiais militares, professores, entre outros (Skidmore, 1988). Durante o período de 1964 a 1985, testemunhamos a consolidação de um modelo muito diferente das propostas de reformas de base, que originalmente visavam à distribuição de renda e ao crescimento sustentável, sem depender significativamente de empréstimos internacionais, especialmente dos Estados Unidos.

No tocante à educação, as reformas educacionais, ao longo de diferentes contextos históricos, evidenciaram a influência do empresariado nacional e internacional, uma vez que o mercado local e global exerce um papel determinante nas diretrizes do setor educacional. Nesse cenário, tais iniciativas tendem a servir aos interesses de uma elite empresarial e cultural, alinhada à realidade econômica da sociedade em questão.

É notável que essas reformas muitas vezes são concebidas sem uma participação significativa da sociedade, resultando em desafios persistentes. No Brasil, por exemplo, a ausência de uma abordagem participativa da sociedade na elaboração de políticas educacionais contribui para a persistência de um elevado número de pessoas não alfabetizadas, bem como para a baixa qualidade do aprendizado na sociedade. Essas lacunas dificultam a eficácia do sistema educacional em cumprir seu papel fundamental de redução das desigualdades culturais, políticas e econômicas entre os mais desfavorecidos.

Siga em Frente...

As reformas educacionais no período militar

A repressão durante a ditadura não se restringiu apenas às figuras políticas, alcançando também professores e estudantes. Entre os que foram cassados e exilados, destacam-se personalidades como Celso Furtado e Paulo Freire (Skidmore, 1988). Professores que se opuseram ao regime foram alvo de prisões, exílios ou aposentadorias compulsórias, como no caso de Florestan Fernandes. Anísio Teixeira, pioneiro desde os anos 1930 e que atualmente dá nome ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), foi deposto do cargo de reitor da UNB em 1964. Em 1971, seu corpo foi encontrado no fosso de um elevador, provavelmente mais uma vítima fatal da ditadura.

Buscando intensificar a repressão após a implementação do AI-5, foi promulgado em fevereiro de 1969 o Decreto-Lei nº 477, que proibia qualquer debate político nas universidades. Em setembro de 1969, através do Decreto-Lei nº 869, foram adicionadas as disciplinas acríticas de Educação Moral e Cívica e Organização Política Social e Brasileira no ensino básico, enquanto os cursos nos superiores foram incluídos na disciplina de Estudo de Problemas Brasileiros.

Em 1970, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) foi implantado em substituição ao Plano Nacional de Alfabetização do governo João Goulart, que foi extinto em 1964. Embora teoricamente baseado na metodologia de Paulo Freire, na prática, foi distorcido pela impossibilidade de conscientização e conexão com a realidade concreta. Segundo Aranha (2006), os resultados foram modestos, reduzindo a taxa de analfabetismo de 33% em 1970 para 28,5% em 1972.

Lei nº 5.540, de 1968

Aprovada em tempo recorde pelo Congresso, que em parte era cumplice e em parte intimida pelos militares, a Lei nº 5.540/68 alterou o ensino superior. As faculdades foram unificadas em universidades. Medidas como a implementação do ciclo básico, a definição de cursos de curta e longa duração, além do estabelecimento de programas de pós-graduação foram empregados. Matrículas por disciplinas, sistema de créditos foram implantados e ocorreu a nomeação de diretores e reitores que não necessariamente eram professores.

A escassez de recursos se revelava em uma insuficiência de vagas, o que propiciou a expansão do ensino privado em nível superior. Entre 1970 e 1980, o número de instituições públicas aumentou de 184 para 200 (um incremento de 8,7%), enquanto as instituições privadas passaram de 2.221 para 4.394 (um aumento significativo de 97,8%), conforme apontado por Frigotto e Sousa (2005).

Apesar de serem financiadas com recursos públicos, as faculdades privadas, geralmente menos exigentes e equipadas, direcionaram sua especialização para atender aqueles que não obtiveram aprovação nos vestibulares das universidades públicas. Esse cenário deu origem ao modelo de instituições de ensino de qualidade inferior, com mensalidades pagas, focadas em atender a população de menor poder aquisitivo, enquanto as vagas nas instituições públicas eram ocupadas majoritariamente pelos mais privilegiados. Esse ciclo dualista acabou se fortalecendo ao longo do tempo.

Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692, de 1971

Durante o período ditatorial as corretes teóricas positivista e tecnicista influenciaram de maneira mais contundente a educação. A Lei nº 5.692/71 vinha como uma “atualização” da estrutura de ensino do país, efetivando a mudança do curso primário e o antigo ginásio para “1º grau”, sendo que, com sua promulgação, o governo militar tinha a intenção de oficializar a formação do povo para o trabalho ainda na fase da adolescência. Dentre as mudanças, podem ser destacadas a:

- Redução do percentual mínimo da arrecadação federal destinada à educação.

- Unificação do ensino primário com o ginasial, eliminando os exames de admissão e ampliando a obrigatoriedade de quatro para oito anos de escolaridade. Contudo, essa obrigatoriedade não se concretizou na prática, devido à carência de estrutura, recursos e professores.

- Criação do segundo grau profissionalizante, que pretendeu oferecer uma formação técnica ao estudante ao final do ensino secundário, reduzindo a pressão pelo aumento do ensino superior.

- Obrigatoriedade de disciplinas como Educação Física, Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política Brasileira, Educação Artística, Programa de Saúde e Religião.

- Extinção das disciplinas de Filosofia e Sociologia e a unificação das disciplinas de História e Geografia em Estudos Sociais no primeiro grau, caracterizando um ensino mais prático e acrítico.

- A Escola Normal, destinada à formação de professores do primeiro grau, foi desativada.

- Redução da idade mínima legal para o trabalho para 12 anos, incentivando, assim, a evasão escolar.

A educação tecnicista

Naquele contexto, a função principal da educação era preservar a consonância entre o modelo econômico predominantemente e o controle militar. O epicentro era um capitalismo não liberal, cujas repercussões se refletiam na dinâmica cotidiana da população brasileira. A teoria que fundamentou o sistema educacional brasileiro naquela época era a teoria do capital humano, divulgada nos setores da economia, do planejamento e da educação.

A denominação "educação tecnicista" refere-se à adaptação da educação às exigências e necessidades da sociedade capitalista e industrial, direcionando o ensino para o trabalho em detrimento de uma abordagem mais abrangente do conhecimento. Enquanto as elites tinham acesso a uma formação geral, não restrita ao âmbito profissional, a educação tecnicista buscava formar indivíduos de maneira segmentada, desprovida de uma visão integrada, focada nas demandas da produção e não no desenvolvimento de uma reflexão sobre o mundo.

A ascensão dos setores conservadores ao poder, tanto no Brasil como em países vizinhos, ocorreu muitas vezes de maneira coercitiva, seguindo uma lógica incentivada pelos interesses norte-americanos. Essas legislações propiciaram a privatização e o aumento do dualismo escolar. Muitas escolas privadas, ao invés de adotar a abordagem profissionalizante, optaram por se especializar na preparação para o vestibular, contribuindo para a criação de uma escola voltada para a elite, que preparava os estudantes para ingressarem na universidade, enquanto outra vertente, focada em conhecimentos técnicos, acabaram sendo relegados àqueles que não puderam arcar com os custos de uma instituição de ensino particular.

O processo de redemocratização

Após alguns anos, o denominado “milagre econômico” desapareceu e, em seu lugar, surgiu a fatura resultante do endividamento irresponsável a juros flutuantes. O modelo econômico, caracterizado pela concentração de renda e dependência da economia global mostrou-se insustentável. Aliado à crise das décadas de 1980 e 1990, esse modelo deu origem a uma geração de pessoas em condições de extrema pobreza, subnutridas e desprovidas de direitos.

Com a crise do petróleo e o aumento das taxas de juros internacionais na metade dos anos 1970, o sistema começou a entrar em colapso. O fim dos investimentos em obras públicas e privadas, que coincidiu mais ou menos no mesmo período, resultou em maior desemprego. O vencimento dos empréstimos contraídos nos anos anteriores agravou ainda mais a situação. Entre 1980 e 1983, o PIB encolheu 7%, a concentração de renda aumentou e a sociedade brasileira passou as duas próximas décadas em busca de soluções para a crise provocada pelo que foi chamado de "milagre", embora muitos ainda não percebam isso.

Na segunda metade da década de 1980, aconteceram uma série de planos econômicos com o objetivo de combater a inflação, resultado da desorganização da economia e da disputa pela renda nacional por parte dos setores economicamente mais poderosos. Esses setores se beneficiaram do aumento de preços ou da proteção dos rendimentos por meio do sistema de correção monetária.

Diante do obstáculo significativo representado pela escassez de recursos, foram tomadas medidas inovadoras para tentar solucionar esse problema. Em 1983, a Emenda Constitucional nº 24 foi aprovada, alterando o Art. 176 da Constituição. Essa emenda estabeleceu que a União deveria destinar pelo menos 13% da receita proveniente de impostos para a área da educação, enquanto os Estados e municípios deveriam alocar pelo menos 25%.

No entanto, o governo federal não apenas deixou de cumprir essa legislação, como, no ano subsequente, enviou ao Congresso um orçamento com despesas ainda mais reduzidas para a educação (Gomes et al., 2007). Foi necessário aguardar a aprovação da Lei nº 7.348, em 1985, proposta pelo Senador João Calmon, para que esse investimento mínimo fosse efetivamente garantido, regulamentando assim a Emenda de 1983.

Constituição Federal de 1988

A Constituição de 1988, conhecida também como a constituição cidadã, é um marco importante da nossa democracia. O Brasil se reencontrava com a democracia, e o debate político, interrompido em 1964, ressurgia com vigor. Temas cruciais foram discutidos intensamente, abrangendo desde os direitos fundamentais do cidadão, sistema de governo, direitos trabalhistas e previdenciários, monopólio estatal do petróleo, reforma agrária, até direitos sociais, incluindo a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), modelo de previdência social, financiamento da educação, entre tantos outros. A Constituição ampliou os investimentos obrigatórios na área da Educação, elevando o percentual mínimo dos impostos da União destinados a essa especificamente de 13% para 18%, enquanto para Estados e municípios se mantiveram em 25%, estabelecendo o maior percentual da história do país.

Além disso, o Artigo 206 da Constituição destaca os seguintes princípios para a Educação:

- Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.

- Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.

- Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, bem como a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.

- Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.

- Valorização dos profissionais de ensino, incluindo plano de carreira, piso salarial e contratação por meio de concursos.

- Gestão democrática do ensino público e garantia de padrão de qualidade.

É evidente que a Constituição não possui um poder mágico capaz de transformar imediatamente a realidade. No entanto, ao enumerar esses princípios e fontes de financiamento, apontava a direção que a educação nacional deveria seguir. Além desses princípios, o Artigo 208 da Constituição previa:

- Atendimento em creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos.

- Instituição do ensino fundamental obrigatória e gratuita, com extensão progressiva ao ensino médio, sendo a autoridade competente passível de punição caso não oferecesse as vagas necessárias.

- Prestação de atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

A Constituição também determinou a Autonomia Universitária (Art. 207) e a obrigatoriedade de elaboração de um Plano Nacional de Educação de duração Plurianual (Art. 214). Nos anos seguintes, ocorreram modificações importantes, incluindo a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 1996 e dos Planos Nacionais de Educação (PNE) em 2001 e 2014.

Vamos Exercitar?

Agora é hora de retomarmos a nossa situação inicial: você é um professor da disciplina de História no ensino médio e está trabalhando o período da Ditadura Militar com seus alunos. Diante disso, você elaborou algumas questões para nortearem o desenvolvimento da sua aula. Quais as consequências da ditadura para a educação nacional? Quais foram as mudanças implantadas no ensino primário, no secundário e na educação de jovens e adultos? E no ensino superior, o que mudou? Como estava a economia brasileira neste período? Será que a crise econômica explica a deficiência das políticas públicas, em especial a educação, no período? Por falar em políticas públicas, o que estava acontecendo na política nacional nesse período? O que mudou no Brasil? Que transformações ocorreram na educação nacional?

O golpe militar teve por trás interesses econômicos ligados ao empresariado, aos partidos conservadores, como a UDN, e aos Estados Unidos. Todos eles defendiam uma ruptura com as bandeiras defendidas nas reformas de base. Logo, o modelo deles só poderia ser diferente, e realmente era. Suas políticas acabaram com o debate democrático, definiram uma educação tecnicista que pensava como fazer, mas não no que fazer ou por que fazer. Formaram pessoas sem liberdade e sem senso crítico capazes de combater o modelo e o regime, por meio da eliminação ou redução das disciplinas da área de humanas, como História e Geografia, além da filosofia, priorizando disciplinas técnicas voltadas à formação para o trabalho.

Isso teria repercussão por toda uma geração e, portanto, no futuro do país. As perseguições aos professores e intelectuais, como Anísio Teixeira e Paulo Freire, e a repressão ao movimento estudantil e aos sindicatos perseguidos desde a década de 1950 pelos setores conservadores (agora vitoriosos) permitiram o cerceamento do livre pensar e da oposição ao regime, necessários para a concentração de renda e poder. Este modelo econômico, político e educacional gerou graves consequências, obrigando o país a percorrer duas décadas, 1980 e 1990, até tentar novamente retomar seu rumo. Entretanto, o crescimento acelerado e concentrador de renda do “milagre” gerou sua própria crise, agravada pelo aumento dos preços do petróleo importado e dos juros internacionais.

O Brasil literalmente “quebrou” nos anos 1980. Por outro lado, a sociedade se fortaleceu, criou entidades e organismos em sua defesa, exigiu a democratização e os militares deixaram o governo. Era hora de se criar um novo país e isso exigia uma nova Constituição. Mas os reflexos da crise econômica foram implacáveis sobre a capacidade dos governos em garantir, na prática, uma sociedade mais justa. Passamos toda a década de 1980 brigando contra a dívida externa e a desorganização da economia, que se traduzia em taxas assombrosas de inflação.

Por outro lado, as composições políticas que apoiavam os governos – primeiros os militares, até 1985, e depois a Nova República, até 1990, eram incapazes de pensar um projeto político e econômico que efetivamente ampliasse os direitos inaugurados com a Constituição. A sociedade exigia mais democracia, mais direitos, mais renda, enquanto o governo resistia em conceder pequenos avanços concretos. Tratava-se da disputa pela renda nacional, além da incapacidade de se construir consensos – mesmo entre os grupos dominantes – que permitissem superar a crise.

Nessa conjuntura toda conseguimos, ao menos do ponto de vista legal, grandes avanços na Constituição, que consagrou uma série de novos direitos civis e trabalhistas. Apontava para um país mais igual, mais tolerante e democrático, bem diferente dos anos 1970.

Saiba Mais

- Para saber mais sobre a repressão indiscriminada no período militar, conheça o projeto Brasil Nunca Mais, desenvolvido pelo Conselho Mundial de Igrejas e pela Arquidiocese de São Paulo nos anos oitenta, sob a coordenação do Rev. Jaime Wright e de Dom Paulo Evaristo Arns.

- A constituição de 1988 trouxe inúmeras mudanças para a sociedade brasileira após o período ditatorial. A população brasileira se reencontrava com direitos que haviam sido amplamente retirados. Vale a pena dar uma olhada em como políticos até hoje na ativa se posicionaram frente aos direitos trabalhistas. Pela análise das votações das bancadas do PT, do PSDB, do PMDB e do PFL é possível compreender as diferenças de concepção que polarizariam as disputas eleitorais nos trinta anos seguintes, ou seja, até hoje.

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ASSESSORIA PARLAMENTAR. Quem foi quem na Constituinte – nas questões de interesse dos trabalhadores. São Paulo: Cortez/Oboré, 1988.

Referências Bibliográficas

ARANHA, M. L. de A. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.

BRASIL. Lei nº 5.540/68, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5540.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm. Acesso em: 13 mar. 2017.

BRASIL. Lei nº 5.692/71. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

CRESPO, L. F.; CICONE, R. B.; MORAES, L. E. de. Fundamentos da educação. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

FRIGOTTO, M. E.; SOUZA, N. de J. de S. Evolução da educação no Brasil, 1970-2003. Análise, Porto Alegre, v. 16, n. 2, p. p. 351-375, ago./dez. 2005. Disponível em: revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/face/article/download/278/227. Acesso em: 11 fev. 2024.

GOMES, C. A. et al. O financiamento da educação brasileira: uma revisão da literatura. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, v. 23, n. 1, p. 29-52, jan./abr., 2007. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/rbpae/article/viewFile/19012/11043. Acesso em: 13 fev. 2024.

SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2011.

SKIDMORE, T. E. Brasil: de Castelo a Tancredo, 1964-1985. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

Aula 3

A Educação Nacional entre 1990 e 2016

A educação nacional entre 1990 e 2016

Olá, estudante!

Nesta aula os conteúdos trabalhados servirão para a compreensão dos conceitos de uma prática neoliberal e suas consequências sociais e políticas para uma nação. Além disso, você entenderá a prática neoliberal e saberá como foi o governo Collor de Mello e sua saída, terá um olhar para a abertura democrática com o presidente Fernando Henrique Cardoso com uma visão neoliberal. Finalizará esse período da história com Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma como os democratas da história. Vamos lá?!

Ponto de Partida

Apreender o processo histórico torna-se importante no sentido de que, nos governos de Collor, FHC, Lula e Dilma, a gestão democrática da educação foi mostrada por meio da descentralização dos processos decisórios, com a participação de segmentos da sociedade, de uma forma a contribuir, acompanhar, controlar e avaliar as ações feitas por esses governantes, como a utilização de verbas públicas na política educacional, criando projetos sociais de práticas pedagógicas, visando a uma modernidade nas políticas de acesso a todos da sociedade brasileira nas áreas de economia, educação, saúde e desenvolvimento social.

Para nos aprofundarmos no assunto, pense nas seguintes questões: como as diferentes opiniões e propostas em debate na Constituição se desenvolveriam nos anos seguintes? Até que ponto a conjuntura internacional impactava nossa economia, nossa política e nossas políticas públicas, entre elas a educação? Como esse debate influenciou a elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a atual LDB de 1996, e nosso primeiro Plano Nacional de Educação? Em geral, o que houve a partir de 2003 para o Brasil e, em particular, para a educação? Houve mudanças qualitativas ou quantitativas em relação à economia e às políticas públicas anteriores? Ou houve apenas uma sequência do que já havia?

Bons estudos!

Vamos Começar!

A promulgação da Constituição de 1988 levou à população a esperança de que os problemas do Brasil fossem superados ou minimizados. Em 1989, teríamos novas eleições, depois de 29 anos sem a possibilidade de eleger democraticamente um presidente. Seria um momento de grandes mudanças. O Brasil não estava isolado do mundo, que também passava por transformações importantíssimas e que podem ser sintetizadas pela queda do Muro de Berlim e pelo fim do socialismo no leste europeu.

No final da década de 1980 os líderes eleitos em nações como Reino Unido e Estados Unidos defenderam a volta do modelo liberal, agora chamado de neoliberal. As críticas ao modelo social-democrata se intensificaram sob o argumento de que o modelo intervencionista distorcia as decisões e expectativas do mercado. O modelo neoliberal defende a concorrência, a disputa, a vitória dos considerados mais preparados pelo sistema e não a solidariedade ou a assistência aos mais fracos e necessitados.

O conjunto de medidas propostas pelos países, seguindo esse modelo, ficou conhecido como Consenso de Washington e incluía: a redução da dívida pública, redução dos impostos, dos gastos sociais e dos direitos trabalhistas; a liberdade para o trânsito de capitais e a eliminação de barreiras comerciais e a garantia dos direitos de propriedade sem controle social. De maneira suscinta, é possível resumir as diferenças entre o modelo neoliberal e social-democrata conforme apresentado na Tabela 1 a seguir:

MODELO NEOLIBERAL | MODELO SOCIAL-DEMOCRATA |

|

|

Tabela 1 | Características do neoliberalismo e da social-democracia. Fonte: elaborada pela autora com base em Crespo, Cicone e Moraes (2017).

No final da década de 1980, alguns países da América Latina enfrentaram déficits econômicos, e o papel do Estado estava passando por uma redefinição como resultado da crise e do esgotamento do modelo estatal vigente. Como resposta a esses desafios, as reformas e a reestruturação do aparelho estatal se consolidaram nos anos de 1990. Esse processo envolveu a desregulamentação da economia, a privatização de empresas produtivas estatais e a abertura de mercados. Além disso, foram inovadoras reformas nos sistemas de previdência social, saúde e educação, descentralizando os serviços e otimizando os recursos disponíveis (Souza; Faria, 2004). Na educação, as reformas efetivas tiveram por paradigma os diagnósticos e os princípios em que estavam os pressupostos da teoria do capital humano (Miranda, 1997; Ramos, 2003).

Governo Collor

O governo de Fernando Collor de Mello (1991-1995) teve sua política econômica baseada na abertura para o capital estrangeiro e para as importações, visando combater a inflação, além do congelamento e bloqueio de valores, elevou o desemprego e a recessão. A crise econômica, aliada aos crimes de responsabilidade e usufruto de valores ilegais operados por contas fantasmas, levou ao seu impeachment, precedido de renúncia, no final de 1992. O mandato foi concluído por Itamar Franco, que lançou o Plano Real em 1994.

O Plano Collor foi uma iniciativa econômica lançada em 1990 com o objetivo de controlar a inflação no Brasil. O governo Collor, conhecido como a Era Collor, foi um período da história política brasileira que começou com a posse do presidente Fernando Collor de Mello em 15 de março de 1990 e encerrou-se com sua renúncia à presidência em 29 de dezembro de 1992. O Plano Collor buscou minimizar e estabilizar a economia, implementando medidas como o congelamento de depósitos em contas correntes e de poupança. Collor ficou conhecido como o "caçador de marajás", termo utilizado em Alagoas para descrever pessoas que se beneficiavam da burocracia estatal e estavam envolvidas em escândalos de corrupção.

O governo de Fernando Collor (1990-1992) marcou o início de um período na nova ordem mundial, onde o mercado passou a regular as relações humanas, resultando na redução dos direitos dos cidadãos, como saúde, educação e cultura. Durante esse governo, as políticas educacionais foram influenciadas por um forte clientelismo. A privatização na educação foi uma prática mantida, envolvendo políticos conservadores e uma abordagem descrita por muitos discursos e pouca ação. Na área da educação, criou o Projeto de Reconstrução Nacional (1991) para compartilhar as responsabilidades entre governo, sociedade e iniciativas privadas, porém ficou apenas no papel.

Siga em Frente...

Governo Fernando Henrique Cardoso

Fernando Henrique Cardoso foi presidente por dois mandatos consecutivos, de 1995 a 2002. Durante seu governo, o Brasil passou por várias transformações econômicas e sociais. O Plano Real foi lançado em 1994 por Itamar Franco, conseguiu controlar a hiperinflação e estabilizar a moeda brasileira. O governo buscou políticas de estabilização econômica e reformas estruturais. Ele promoveu a abertura econômica, privatizações de empresas estatais, reformas na previdência social e alterações no setor financeiro. Entretanto, ao se apoiar nas importações para segurar os preços internos, consumiu nossas reservas cambiais e deixou o país dependente da economia internacional. Gerou desemprego, recessão e baixo crescimento econômico ao longo de vários anos.

Apesar de o PSDB nascer como um partido de centro, com nome de centro-esquerda (social-democracia), logo abraçou os ideais liberais. No governo, a partir de 1995, tendo como vice o PFL, privatizou estatais, reduziu direitos previdenciários, deu mais liberdade ao capital e aumentou os juros. Foi inserido nesse cenário político e econômico em que a nova LDB foi elaborada em 1996, a reforma do ensino técnico em 1997 e o primeiro Plano Nacional de Educação, em 2001.

A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394, de 1996

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96, é uma legislação brasileira que estabelece as diretrizes e bases da educação no país. Ela foi promulgada em 20 de dezembro de 1996 e revogou a LDB anterior, de 1961. A LDB 9.394/96 é uma legislação fundamental que orienta o sistema educacional brasileiro, abrangendo desde a educação básica até o ensino superior. A demora entre a redemocratização e a promulgação de uma nova LDB se deu em grande parte aos ideais de educação defendidos pelos diferentes blocos sociais que ocupavam o poder.

Partidos mais à direita ou conservadores eram contrários às mudanças e aos defensores do “capitalismo expropriador” brasileiro, combatiam propostas de mudanças ou de melhorias salariais de professores. Outro bloco era chamado de “mudancista” e propunha ampliação dos direitos sociais e alguma abertura do sistema educacional. O terceiro bloco, minoritário, com apenas 9,9% dos deputados, chamado por elas de “transformador”, defendia ampla transformação do sistema econômico e educacional.

Como o bloco conservador e os chamados mudancistas eram ampla maioria, a proposta da LDB elaborada pelas entidades e pelos setores educacionais foi substituída por uma proposta que imprimia uma visão neoliberal à educação nacional. Segundo Aranha (2006, p. 325), a nova LDB não garantiu a “esperada democratização da educação, sobretudo porque o Estado delegou ao setor privado grande parte de suas obrigações”. Assim, muitos estudiosos consideram que a proposta mais progressista foi derrotada pela proposta do governo que representava um retrocesso político e pedagógico para a educação escolar.

Enquanto o projeto original previa a integração da educação profissional com a formação geral e humanística, o texto aprovado separou esses aspectos, possibilitando que a formação profissional fosse ministrada por instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Essa separação incentivou a expansão de escolas privadas focadas "nas demandas do mercado, priorizando, assim, a preparação prática" (Aranha, 2006, p. 325). Martins (2000) também destaca críticas semelhantes à LDB, ao examinar a relação com a reforma do ensino técnico pelo Decreto nº 2.208/97. Essa reforma, ao ser segmentada e desprovida de formação geral fortaleceu uma dualidade existente em nosso sistema educacional.

Outros pontos negativos podem ser destacados, tais como a redução da exigência de professores, mestres e doutores nas universidades e a não obrigatoriedade das disciplinas de Filosofia e Sociologia. Além disso, a legislação permitiu a concessão de bolsas de estudo em instituições privadas quando não houvesse vagas em instituições públicas, em vez de investir esses recursos para a expansão do setor público.

Contudo, a LDB também trouxe aspectos positivos, como uma melhor definição do que não pode ser considerado despesa com manutenção do ensino, evitando assim o desvio de recursos para outras áreas. Outro avanço foi a exigência de que os professores tenham formação universitária e não apenas o antigo magistério. Simultaneamente à discussão e aprovação da LDB, o governo propôs e aprovou a Emenda Constitucional nº 14, em 1996, que priorizava os investimentos no ensino fundamental, por meio da criação do Fundef. Segundo Libâneo (2012, p. 186), “a centralização dos recursos em nível federal [...] possibilitou uma melhoria relativa nas áreas mais pobres do país”.

O PNE 2001 - 2010

O primeiro Plano Nacional de Educação, previsto pela Constituição, foi aprovado em 2001, com validade até 2010. Em fevereiro de 1998, dois projetos, que refletiam diferentes visões de educação e de mundo em disputa no Brasil, chegaram a tramitar na Câmara dos Deputados. A primeira proposta, elaborada pela "sociedade brasileira consolidada na plenária de encerramento do Congresso Nacional de Educação" em 1997, contou com a participação de entidades científicas, acadêmicas, sindicais e estudantis, propondo, entre outros avanços, que 10% do PIB fosse investido em educação. A proposta do governo, por sua vez, “teve apenas alguns interlocutores privilegiados” e sugeria destinar 5,5% do PIB para a Educação (Libâneo, 2009, p. 180).

O projeto foi aprovado em 2001, abrangendo objetivos como aumento da escolaridade da população, melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, redução das desigualdades sociais e regionais no acesso e permanência na educação, democratização da gestão escolar e elaboração do projeto pedagógico. A redação final previa destinar 7% do PIB para a Educação. Contudo, esse percentual foi vetado pelo presidente FHC, que também rejeitou outras metas importantes, rebaixando o plano. Entre as metas vetadas estavam a ampliação do programa de renda mínima para crianças até 6 anos, o aumento das vagas em instituições públicas e de crédito educativo e a ampliação das verbas para pesquisa científica e tecnológica. Essas medidas, que ampliariam a oferta e a qualidade do ensino, eram contrárias ao ideário neoliberal em voga na época. De acordo com Libâneo (2009), não ocorreu uma avaliação efetiva do cumprimento das metas propostas.

A mudança de concepção: os governos Lula e Dilma

Com a eleição de Luís Inácio Lula da Silva no ano 2002, a partir de 2003 tivemos um novo governo que, principalmente, depois de 2005, distanciou-se das teses neoliberais. Lula esteve no governo por dois mandatos, de 2003 a 2010 e após esse período Dilma Rousseff foi eleita também para dois mandatos, não tendo terminado o segundo por sofrer o golpe do impeachment em 2016. Entre 1989 e 2002, o PIB cresceu 27,9% (2,1% em média ao ano), enquanto de 2002 a 2015, cresceu 44,3% (média de 3,4% ao ano). Esse crescimento foi possível devido a uma mudança de concepção. Enquanto os governos anteriores tentavam combater a inflação por meio da contenção dos salários, o novo modelo ampliou o mercado consumidor, gerando mais renda, mais empregos e salários maiores, o que se traduziu numa melhoria da distribuição de renda.

Inúmeras mudanças ocorreram em todos os setores da sociedade brasileira, sendo importante ressaltar a redução no índice de miséria e pobreza da população. Mas vamos focar nas alterações percebidas no âmbito da educação nacional. A Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, estabeleceu a obrigatoriedade e gratuidade da educação para a faixa etária dos 4 aos 17 anos. Anteriormente, somente o ensino fundamental era compulsório, com a perspectiva de progressão para o ensino médio. Além disso, conferiu prioridade ao conjunto da educação básica, não se limitando apenas ao ensino fundamental, com o objetivo de elevar o nível médio de escolaridade da população. A emenda também determinou que o PNE determinasse um percentual do PIB para investimentos em educação.

A aprovação do novo Plano Nacional de Educação em 2014 representou um marco significativo. Pela primeira vez na história, estabeleceu-se um valor específico em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) destinado ao investimento na educação. Ao contrário do plano anterior, que vetou o percentual de 7%, dessa vez foi aprovado que se atinja, no mínimo, esse patamar em 2019, elevando-se para 10% em 2024.

Durante a época da Ditadura Militar, em 1975, apenas 4,7% do PIB foi alocado para investimentos em educação e esse mesmo percentual persistiu 23 anos depois, em 2002. Em 2013, o investimento subiu para 6,2%. Em termos absolutos, ajustados para 2013, os dados públicos indicam que o orçamento total do Ministério da Educação (MEC) aumentou de R$ 34 bilhões em 2003 para R$ 104 bilhões em 2013.

Até o ano de 2002, o Brasil contava com 140 unidades dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. No período compreendido entre 2003 e 2014, houve a construção de 422 novas unidades. Uma expansão expressiva que contribuiu para ampliar a presença e o alcance dessas instituições. No que diz respeito ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), entre os anos de 2011 e 2015, o governo federal financiou 9,4 milhões de matrículas. Essas matrículas foram distribuídas por quase 80% dos municípios do país, indicando um substancial aumento na oferta desse tipo de ensino e uma abrangência significativa em termos de alcance territorial.

Entre 2002 e 2014, o ensino superior público federal no Brasil registrou um notável aumento no número de alunos atendidos, passando de 560 mil para quase um milhão e quatrocentos mil alunos. Durante esse mesmo período, foram construídas 18 novas universidades, resultando em um aumento dos campi universitários de 148 para 321. As vagas oferecidas pelos sistemas municipais e estaduais também apresentaram um crescimento, passando de 592.541 em 2003 para 780.934 em 2014.

No entanto, é importante destacar que, como é natural em processos de expansão, houve críticas em relação à forma como foram ampliadas as vagas na rede pública de ensino superior. Algumas preocupações foram levantadas, conforme apontado por Léda e Mancebo (2009), incluindo questões relacionadas ao aumento do número de alunos em sala de aula, sobrecarga nas tarefas docentes e preocupações com a qualidade do ensino.

Na rede privada de ensino superior, financiada pelo poder público através dos programas Prouni (Programa Universidade para Todos), que concede bolsas a estudantes carentes, e Fies (Financiamento Estudantil), houve um crescimento substancial nas vagas de graduação. O número de alunos nessa modalidade passou de 2,7 milhões em 2003 para mais de 5,8 milhões em 2014. De acordo com dados oficiais, em 2013, o Fies atendia 1.168.198 alunos na rede privada, representando aproximadamente 22% do total de estudantes nessa modalidade. Já o Prouni, em 2014, beneficiava pouco mais de 300 mil alunos. Esses programas desempenharam um papel crucial na expansão do acesso ao ensino superior, especialmente para estudantes de baixa renda.

Os dados de 2014 revelam um aumento significativo no acesso de alunos com renda familiar de até três salários mínimos, ao mesmo tempo que houve uma redução no percentual de estudantes com renda familiar acima de nove salários mínimos. Importante notar que essa análise está focada no percentual de alunos por faixa de renda, não no número absoluto. Esse padrão sugere que as políticas e os programas implementados foram eficazes em ampliar o acesso ao ensino superior para grupos de menor renda.

Os governos Lula e Dilma investiram maciçamente na educação nacional, sendo que um dos slogans do governo Dilma era a “Pátria Educadora”. O governo Dilma reconstruiu a gestão da educação brasileira, corrigiu a política da indiferença e organizou novas práticas: uma política integrada de ensino, da creche à universidade, com educação básica de qualidade; democratização do acesso ao ensino público e garantia de permanência dos alunos na escola.

Apesar de observarmos uma discreta melhoria na qualidade da escola pública e um aumento no acesso a todos os níveis de ensino, persiste no Brasil a existência de uma dicotomia entre escolas voltadas para a elite e aquelas destinadas aos filhos da classe trabalhadora. Essa divisão reflete a estrutura de uma sociedade dividida em classes e não é passível de resolução dentro do sistema capitalista, que, por sua natureza, tende a perpetuar desigualdades de maneira contínua. Um aspecto negativo e contínuo é a privatização do ensino, especialmente no nível superior, que foi incentivada por receitas substanciais ou isenções fiscais, promovendo assim uma expansão significativa desse segmento.

Embora essa expansão tenha permitido a inclusão de milhões de pessoas no ensino superior, surgiu um conflito constante entre o objetivo da educação privada de reduzir custos e obter lucros e a qualidade do ensino oferecido. A única maneira de garantir direitos iguais para todos seria a universalização da educação superior, seguindo o modelo já estabelecido para a educação básica. Isso demandaria a alocação de recursos públicos suficientes para assegurar acesso e qualidade, promovendo, assim, uma educação equitativa e inclusiva.

Vamos Exercitar?

Agora é hora de retomarmos a nossa situação inicial: você teve algumas questões para refletir a respeito da educação nacional e da organização da sociedade no período de 1990 a 2016, sendo elas: como as diferentes opiniões e propostas em debate na Constituição se desenvolveriam nos anos seguintes? Até que ponto a conjuntura internacional impactava nossa economia, nossa política e nossas políticas públicas, entre elas, a educação? Como esse debate influenciou a elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a atual LDB de 1996, e nosso primeiro Plano Nacional de Educação? Em geral, o que houve a partir de 2003 para o Brasil e, em particular, para a educação? Houve mudanças qualitativas ou quantitativas em relação à economia e às políticas públicas anteriores? Ou houve apenas uma sequência do que já havia?

Por certo tempo, e de certa forma até recentemente, houve um debate no Brasil justamente sobre continuidades e rupturas nas últimas décadas: seria o governo Lula uma continuidade ou uma mudança em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente na economia, nas áreas sociais e na educação? Estudamos os caminhos escolhidos pelo Brasil e as consequências dessas escolhas. Nos anos 1990, nossa opção foi por vertentes neoliberais que optaram por delegar à iniciativa privada ações que até então eram de responsabilidade do Estado. Esse modelo não era exclusivo do Brasil, pelo contrário, tinha preponderância na maior parte da América Latina, que seguia caminhos parecidos.

A prioridade governamental era o combate à inflação por meio da contenção do consumo, de forma a segurar os preços, além da facilidade de importações por meio do câmbio favorável ao Real. Outra frente de combate à inflação, recomendada por essa escola ortodoxa, é a redução dos gastos públicos. Daí os vetos às propostas do PNE, que previam ampliação do atendimento e da qualidade do ensino em todos os níveis. Essas concepções liberais defendem a meritocracia, considerada neutra e estimulante para o progresso individual e, consequentemente, o avanço do país. Isso explica a ênfase em processos avaliativos, na formação para o trabalho, na defesa da ideia de empregabilidade focada no desempenho individual do aluno ou do empregado, como se o sucesso de cada um dependesse apenas de seu empenho pessoal.

Saiba Mais

- Os governos Lula e Dilma passaram a olhar para a educação nacional a partir de um viés mais progressista, entendendo a educação como um investimento e não como um gasto para a nação. Inúmeras medidas de inclusão foram adotadas nesses governos, uma delas foi a Lei de Cotas, que, em 2022, completou 10 anos. Para de aprofundar nessa questão e compreender sua importância, ouça o episódio Lei de Cotas: 10 anos depois, do podcast O Assunto, publicado em maio de 2022.

- A compreensão da influência neoliberal na educação é fundamental para que se perceba os caminhos trilhados pela educação nacional, em todas as suas etapas. Para refletir sobre o assunto, leia a entrevista realizada pela Revista Arco, da Universidade Federal Santa Maria, em abril de 2022, com a Professora Rosana Soares Campos sobre o neoliberalismo e a educação. Rosana Soares Campos é docente de Ciência Política no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e afirma que a redução do investimento tem um propósito, que é fazer com que a instituição universidade não funcione bem.

Referências Bibliográficas

ARANHA, M. L. de A. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9.394/96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 13 fev. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. A democratização e expansão da educação superior no país 2003-2014. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.

php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192. Acesso em: 13 fev. 2024.

CRESPO, L. F.; CICONE, R. B.; MORAES, L. E. de. Fundamentos da Educação. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

HUMEREZ, D. C. de; JANKEVICIUS, J. V. Evolução histórica do ensino superior no Brasil. [S. l.: s. d.]. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2015/05/Evolucao-Historica-no-ensino-superior-no-brasil.pdf. Acesso em: 13 fev. 2024.

LÉDA, D. B.; MANCEBO, D. REUNI: heteronomia e precarização da universidade e do

trabalho docente. Educação e Realidade, v. 34, n. 1, p. 49-64, jan./abr., 2009. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/viewFile/8457/4922. Acesso em: 13 fev. 2024.

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F. de; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2009.

MIRANDA, M. G. de. Novo paradigma de conhecimento e políticas educacionais na América Latina. Caderno de Pesquisa, São Paulo, n. 100, p. 37-48, mar. 1997.

RAMOS, A. M. P. O financiamento da educação brasileira no contexto das mudanças político-econômicas pós-90. Brasília: Plano, 2003.

SOUZA, D. B. de; FARIA, L. C. M. Políticas de financiamento da educação municipal no Brasil (1996-2002): das disposições legais equalizadoras às práticas político-institucionais excludentes. Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação, Rio de Janeiro, v. 12, n. 42, p. 564-582, jan./mar. 2004.

Aula 4

A Educação Brasileira após 2016

A educação brasileira após 2016

Olá, estudante!