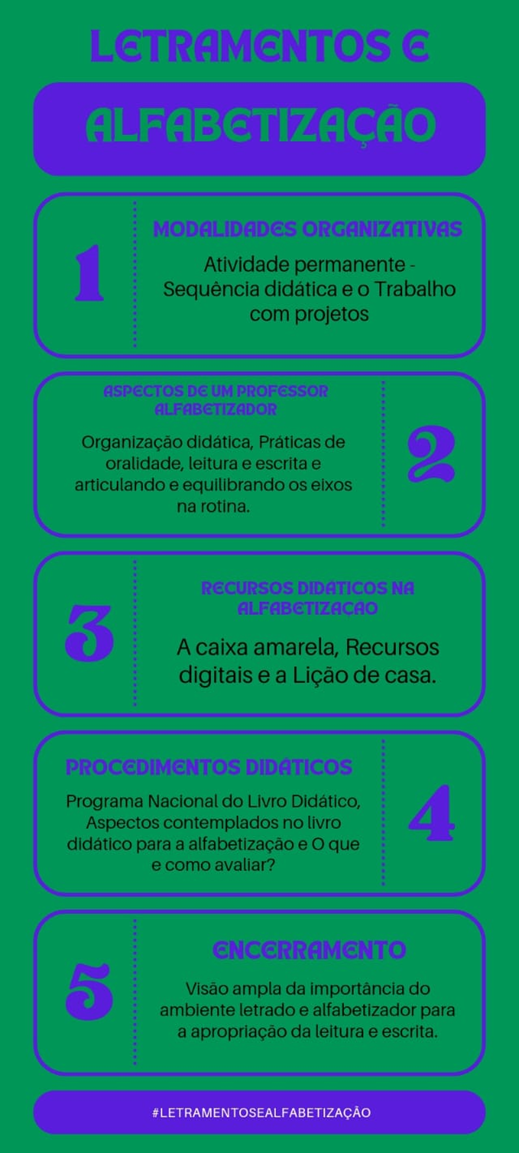

Ciclo de Alfabetização nos Anos iniciais do Ensino Fundamental: Modalidades Organizativas e Outros Procedimentos Didáticos

Aula 1

Modalidades Organizativas

Modalidades organizativas

Olá, estudante!!

Nesta videoaula você ampliará seus conhecimentos a respeito de modalidades organizativas e outros procedimentos didáticos no ciclo da alfabetização.

Aprender sobre esse conhecimento norteará sua rotina com recursos e materiais que irão subsidiar sua prática como professor alfabetizador.

Prepare-se para decolar conosco para esse novo conhecimento!! Aperte o cinto!!

Ponto de Partida

Você está colaborando com a professora Gabriela para planejar atividades para sua turma de primeiro ano do ensino fundamental. Agora, ela assumiu a mesma turma no segundo ano e se sente mais confiante em relação a certos conhecimentos profissionais, além de ter uma compreensão aprimorada do processo de aprendizagem do sistema de escrita alfabética, leitura e escrita das crianças do primeiro ano. Seu desafio é elaborar atividades que permitam que essas crianças progridam em seu aprendizado durante o segundo ano. A coordenadora pedagógica solicitou que ela desenvolvesse um projeto de leitura para sua turma nos primeiros meses do ano letivo, visando aprimorar a compreensão e fluência na leitura. Além disso, todos os professores do ciclo de alfabetização contribuirão na escolha do livro didático de língua portuguesa a ser adotado no próximo ano, analisando alguns exemplares enviados pelas editoras.

Seu desafio é ajudar Júlia a elaborar um projeto de leitura para sua turma do segundo ano e, para isso, você estudará agora as modalidades organizativas de atividade permanente, sequência didática e trabalho com projetos.

Vamos Começar!

Modalidades organizativas

Os professores do ciclo de alfabetização devem planejar e estruturar suas atividades pedagógicas diárias nas salas de aula de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos para suas turmas. Para alcançar tais objetivos, é necessário selecionar métodos, abordagens e formas de organização adequadas para o trabalho com as crianças.

Vamos considerar uma situação em que alguém precisa se movimentar de um ponto A para um ponto B e decidir qual é o meio de transporte mais adequado para chegar ao destino. A escolha do meio de transporte está diretamente relacionada ao objetivo da viagem e ao tempo disponível para o deslocamento. Da mesma forma, os professores que planejam e organizam suas atividades no ciclo de alfabetização enfrentam decisões semelhantes. Eles precisam selecionar uma modalidade organizativa, que é como um meio de transporte, alinhada aos objetivos de aprendizagem das crianças e ao tempo necessário para alcançá-los.

Piccoli (2012) comenta que essa flexibilização das formas de organizar o trabalho pedagógico implica visualizar a alfabetização como um trabalho artesanal diário, que a professora vai reavaliar os movimentos de aprendizagem dos estudantes, como em um jogo de xadrez. A cada movimento, objetivos e estratégias podem se alterar, precisando de observação constante para que, ao contrário do jogo, todos os envolvidos obtenham êxito.

Planejar a estruturação do trabalho pedagógico requer que esses educadores enfrentem alguns obstáculos, como determinar o que ensinar, quando ensinar e como ensinar. Esses desafios são constantes, pois a cada ano as crianças estão inseridas em um ambiente em constante mudança. Por esse motivo, “a forma como organizamos o trabalho pedagógico está ligada ao sentido que atribuímos à escola e à sua função social; aos modos como entendemos a criança; aos sentidos que damos à infância e à adolescência e aos processos de ensino-aprendizagem” (Goulart, 2007, p. 86).

Reflita Você já considerou que existem diversas maneiras de abordar um conteúdo do ciclo de alfabetização na sala de aula com as crianças? Em suas experiências como estudante da educação básica e do ensino superior, como você realizou atividades, tarefas ou lições? Essas atividades sempre ocorriam da mesma forma? Você já esteve envolvido em algum projeto na escola ou na faculdade? Havia uma sequência de atividades para explorar um conteúdo específico? |

Quando um professor do ciclo de alfabetização opta por um conteúdo de ensino para suas aulas com as crianças, é necessário determinar como esse conteúdo será abordado, isto é, a modalidade organizativa. Para uma compreensão mais clara do que significa uma modalidade organizativa, analisemos três exemplos: atividades permanentes, sequências didáticas e projetos de trabalho.

Atividade permanente

Conforme sugere o próprio termo, atividades permanentes ocorrem regularmente ou de forma constante. Essa regularidade pode se manifestar em intervalos diários, semanais, quinzenais ou mensais. Alfredina Nery (2007) explica que atividade permanente é:

Trabalho regular, diário, semanal ou quinzenal que objetiva uma familiaridade maior com um gênero textual, um assunto/tema de uma área curricular, de modo que os estudantes tenham a oportunidade de conhecer diferentes maneiras de ler, de brincar, de produzir textos, de fazer arte etc. (Nery, 2007, p. 112).

A seguir, alguns exemplos de atividades permanentes:

- Rodas de conversas: sobre temas diversos, para consolidar uma aprendizagem, para antecipar novo conteúdo/conhecimento, entre outros.

- Exploração do calendário: dia da semana, mês, ano, entre outros.

- Registro da rotina: na lousa e no caderno: listar as atividades e prever o tempo necessário para cada uma delas.

- Leitura diária: feita pelo professor.

- Curiosidade científica: introduzir novo conhecimento ou ampliar/aprofundar outro.

- Hora da notícia: ler/comentar/debater alguma notícia que chamou a atenção na semana.

- Hora da brincadeira/do jogo: para deleite, para fruição de prazer ou para alguma finalidade pedagógico-didática.

Alfredina Nery destaca outra atividade permanente que se torna altamente relevante no contexto social e cultural do século XXI: descobrir na internet.

Para as crianças que possuem acesso à internet em casa ou na comunidade, é viável reservar um tempo para explorarem as descobertas que fazem através dessa ferramenta de informação. Gradualmente, o professor pode auxiliá-las na seleção de informações e no desenvolvimento de uma visão crítica sobre o conteúdo encontrado na internet (Nery, 2007, p. 113).

Observe esse exemplo de atividade permanente que pode ser realizada como parte da rotina e que trabalha com conceitos da matemática:

A professora Mônica, quando realiza a chamada dos estudantes do 2° ano, faz às crianças os seguintes questionamentos: Há crianças cujos nomes começam com a letra A e com a letra L? Há crianças cujos nomes terminam com a sílaba CA? Existem crianças que têm nome com duas sílabas e com três sílabas? Esses questionamentos proporcionam às crianças a reflexão, de modo espontâneo, do sistema de escrita alfabética por meio de uma atividade permanente.

Siga em Frente...

Sequência didática

Uma sequência didática é composta por um conjunto de atividades cuidadosamente planejadas e organizadas em uma ordem específica, com o propósito de promover a aprendizagem dos alunos. Ao contrário de projetos ou atividades que exigem a produção de um produto final ou uma conclusão definitiva sobre de um tema investigado, uma sequência didática foca na progressão do aprendizado ao longo de várias etapas, sem a pressão de um resultado final específico. Isso permite que os estudantes explorem o conteúdo de forma gradual e integrada, permitindo um desenvolvimento mais completo e aprofundado das habilidades e conhecimentos abordados.

Dubeux e Souza (2012) explica que:

A sequência didática consiste em um procedimento de ensino, em que um conteúdo específico é focalizado em passos ou etapas encadeadas, tornando mais eficiente o processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo, a sequência didática permite o estudo nas várias áreas de conhecimento do ensino, de forma interdisciplinar (Dubeux; Souza, 2012, p. 27).

Apresentar uma sequência didática é uma excelente maneira de ilustrar como as atividades podem ser organizadas de forma planejada e progressiva para promover a aprendizagem dos estudantes. Especialmente para turmas do primeiro ano do ciclo de alfabetização, em que os estudantes estão iniciando sua jornada de aprendizado, uma sequência bem estruturada pode oferecer uma base sólida para o desenvolvimento de habilidades fundamentais, como a leitura, a escrita e a compreensão de conceitos básicos da linguagem. Ao seguir uma sequência didática, os professores podem garantir uma progressão adequada do aprendizado, adaptando as atividades de acordo com as necessidades e níveis de habilidade dos estudantes, e proporcionando uma experiência de ensino mais eficaz e significativa.

Sequência didática: Onde Nasci

- Objetivos:

- Desenvolver a oralidade.

- Refletir sobre o sistema de escrita alfabética.

- Apresentar o mapa político do Brasil.

- Estimular a observação da localização das cidades no mapa do Brasil.

- Introduzir a alfabetização cartográfica e seus símbolos.

- Valorizar a identidade regional de cada criança.

Atividade 1 – Lição de casa: As crianças devem perguntar aos familiares o nome da cidade onde nasceram.

Atividade 2 – Roda de conversa sobre as cidades: O professor conduz uma roda de conversa na qual as crianças compartilham o nome da cidade onde nasceram e outras informações que conheçam sobre ela.

Atividade 3 – Escrita do nome das cidades: O professor questiona as crianças se sabem como escrever "São Paulo" e media a escrita dessas palavras na lousa, orientando a respeito de aspectos como: É uma palavra composta? Qual é a primeira letra de São? Qual é a última letra de Paulo? Alguma criança mencionou o nome de outra cidade que também começa com S? Há alguma cidade que rime com São ou Paulo? Conforme as respostas são dadas, as palavras são registradas na lousa.

Atividade 4 – Apresentação do mapa político do Brasil: O professor exibe o mapa político na sala e pergunta às crianças se sabem o que é e para que serve. A partir da interação com as crianças, faz as mediações necessárias para apresentar o mapa.

Atividade 5 – Localização das cidades no mapa: O professor faz pequenas marcações no mapa conforme pergunta às crianças: Quem sabe onde fica a cidade de São Paulo? E Campinas, Santos, Salvador, entre outras? Essa atividade possibilita discutir as regiões brasileiras, estados, entre outros.

Atividade 6 – Lição de casa: "O que há de legal na minha cidade": As crianças devem perguntar aos familiares o que é interessante ou especial em sua cidade natal.

Atividade 7 – Produção de texto: Listar "O que há de legal na minha cidade": As crianças escrevem uma lista das coisas interessantes ou especiais em sua cidade.

O trabalho com projetos

O trabalho com projetos está fundamentado em teorias ligadas à pedagogia de projetos (Dewey, 1952; Hernández, 1998; Hernández; Ventura, 1998; Barbosa; Horn, 2008; Kilpatrick, 2011), ao pensamento complexo e às perspectivas transdisciplinares e interdisciplinares como forma de resolução de problemas.

Barbosa e Horn (2008) e Hernández (1998) compartilham da visão de que os projetos pedagógicos não necessariamente precisam culminar em um produto tangível, mas sim na resposta a uma pergunta central que guia o desenvolvimento do projeto. Após essa etapa, é elaborado um portfólio ou documentação pedagógica que registra o processo do projeto e as aprendizagens adquiridas em cada fase do trabalho. Para esses autores, todo projeto educacional surge a partir de uma indagação que se busca responder. Assim, o término do projeto ocorre quando essa pergunta é respondida ou quando uma nova pergunta é formulada, estimulando um ciclo contínuo de aprendizado e investigação.

Os autores mencionados destacam que os projetos educacionais nas escolas são fundamentados em uma abordagem metodológica que se concentra em problemas contextualizados social e culturalmente, buscando suas resoluções. Dessa forma, podemos observar que o trabalho com projetos também se alinha ao conceito de zona de desenvolvimento proximal, de Vygotsky. Esse conceito, desenvolvido pelo estudioso russo no início do século XX, refere-se ao espaço entre o que a criança já sabe e o que ela pode aprender com a mediação de outras pessoas (adultos e crianças) que possuem um conhecimento mais avançado. Isso ressalta a importância da interação social e da colaboração no processo de aprendizagem, em que os estudantes são incentivados a avançarem em seu desenvolvimento cognitivo com o auxílio de mediadores mais experientes.

Nesse contexto e na perspectiva da pedagogia de projetos, “a função da escola seria, então, a de auxiliar a criança a compreender o mundo por meio da pesquisa, do debate e da solução de problemas, devendo ocorrer uma constante inter-relação entre as atividades escolares e as necessidades e os interesses das crianças e das comunidades” (Barbosa; Horn, 2008, p. 17).

Concordamos com Barbosa e Horn (2008, p. 28), que defendem que “a escola deve sair da sua função de transmissora de conhecimentos a serem acumulados para assumir a capacidade de atuar e organizar os conhecimentos em função das questões que se levantem”, dos problemas, das situações-problemas.

Na sequência, você verá um exemplo de projeto para ser realizado com as crianças do primeiro ano do ensino fundamental. A professora Inês busca não apenas introduzir a estrutura de um projeto, mas também familiarizar os estudantes com o conceito de situação-problema. Essa abordagem visa não apenas ensinar conteúdos específicos, mas também desenvolver habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e trabalho em equipe desde cedo. Ao envolver os estudantes em projetos dessa natureza, a professora proporciona uma oportunidade valiosa para que eles apliquem o que aprenderam de forma prática e contextualizada, preparando-os para enfrentar desafios do mundo real com confiança e autonomia.

Projeto “Xô Dengue, Zika e Chikungunya”

- Problema (situação-problema): Durante o verão, há um aumento significativo nos casos de dengue, zika e chikungunya.

- Questão a ser investigada (pergunta a ser respondida): Como podemos evitar que as pessoas contraiam dengue, zika e chikungunya?

Objetivos:

- Investigar como as doenças dengue, zika e chikungunya são transmitidas para as pessoas.

- Compreender as medidas que podem ser tomadas para prevenir essas doenças.

- Desenvolver uma ação de combate à dengue, zika e chikungunya.

- Conhecer os gêneros textuais: cartaz e panfleto.

- Aprender a elaborar um portfólio contendo registros e avaliações das etapas do projeto.

Procedimentos metodológicos (metodologia do projeto, etapas do projeto):

- Etapa 1: Orientar as crianças a coletarem informações sobre a dengue, zika e chikungunya (por meio de pesquisa na internet, em livros, entrevistas com pessoas da escola, entre outros métodos).

- Etapa 2: Socialização das informações coletadas.

- Etapa 3: Seleção e organização das informações coletadas, com a mediação da professora, destacando aspectos interdisciplinares, como o ciclo de vida do mosquito transmissor (ciências e matemática).

- Etapa 4: Produção de cartazes e panfletos com medidas de prevenção contra dengue, zika e chikungunya, com base nos estudos realizados em sala de aula sobre esses gêneros textuais, utilizando a professora ou algumas crianças como escribas.

- Etapa 5: Afixação dos cartazes nos ambientes da escola e do bairro.

- Etapa 6: Distribuição dos panfletos para outras turmas e familiares.

- Etapa 7: Elaboração coletiva de um portfólio da turma sobre todas as etapas do projeto e o que aprenderam, realizando uma avaliação geral do processo.

É importante ressaltar que existem diversas maneiras de planejar, organizar e executar um projeto educacional, e o exemplo apresentado anteriormente é apenas uma dessas possibilidades. Além disso, é essencial enfatizar que o exemplo foi proposto com o objetivo de estimular as crianças a fazerem questionamentos e levantarem perguntas sobre situações do cotidiano. Dessa forma, a ideia para um trabalho com projetos surge do protagonismo das próprias crianças, que são incentivadas a explorarem suas curiosidades, experiências e interesses, contribuindo ativamente para o processo de aprendizagem e a construção do conhecimento. Ao promover essa abordagem centrada no estudante, os educadores capacitam as crianças a assumirem um papel ativo em sua própria educação, promovendo o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, criatividade e autonomia.

Vamos Exercitar?

Você pôde entender melhor as modalidades organizativas no ciclo de alfabetização e conhecer exemplos de atividades permanentes, de sequência didática e de trabalho com projeto. Agora, você precisa ajudar Gabriela a elaborar um projeto de leitura para sua turma do segundo ano.

O projeto de leitura pode ser o seguinte:

- Projeto: Escolha o livro, e a professora lê.

- Problema (situação-problema): A biblioteca (ou sala de leitura) da escola possui diversos títulos de livros infantis, e as crianças precisam escolher quais serão os próximos livros a serem lidos pela professora no momento da leitura deleite (leitura por prazer).

- Questão a ser investigada (pergunta a ser respondida): Por que eu escolhi esse livro e sobre o que ele vai falar?

Objetivos:

- Trabalhar estratégias de leitura com as crianças do primeiro ano.

- Estimular o gosto pela leitura.

- Promover um sarau de releitura dos livros.

Procedimentos metodológicos:

- Etapa 1 – Apresentação do acervo de livros.

- Etapa 2 – Organização de grupos de trabalho.

- Etapa 3 – Mediação de leitura da professora.

- Etapa 4 – Apresentação do livro escolhido por cada grupo.

- Etapa 5 – Escolher a ordem em que será lida as histórias.

- Etapa 6 – Leitura dos livros.

- Etapa 7 – Organização do sarau de releitura dos livros.

- Realização do sarau de releitura dos livros.

Saiba Mais

O Ministério da Educação tem promovido, nos últimos, anos uma série de ações que têm como objetivo realizar a inclusão digital de crianças, adolescentes, jovens e adultos das escolas urbanas e rurais por meio do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo).

O vídeo Modalidades Organizativas | Grandes Diálogos com Delia Lerner, traz a educadora argentina Delia Lerner conversando com Regina Scarpa, coordenadora pedagógica da Fundação Victor Civita, sobre essas perguntas:

- O que são modalidades organizativas?

- Qual é a diferença entre atividades permanentes, sequências didáticas e projetos?

- Como articulá-las?

Referências Bibliográficas

BARBOSA, M. C. S.; HORN, M. G. S. Projetos pedagógicos na educação infantil. Porto Alegre: Grupo A, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. ProInfo: apresentação. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/proinfo/proinfo. Acesso em: 23 fev. 2024.

DEWEY, J. Democracia e educação breve tratado de filosofia de educação. 2. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1952.

DUBEUX, M. H. S.; SOUZA, I. P. de. Organização do trabalho pedagógico por sequências didáticas. In: BRASIL. Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa. Planejando a alfabetização; integrando diferentes áreas do conhecimento: projetos didáticos e sequências didáticas. Ano 1. Unidade 6. Brasília, DF: MEC/SEB, 2012. p. 27-37.

FERNANDEZ, A. P. O. et al. Envolvimento parental na tarefa escolar. Psicol. Esc. Educ., v. 18, n. 3, p. 529-536, Maringá, dez. 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pee/a/SJQvWRMGfy9dJcxMSx6PyhH/?lang=pt. Acesso em: 23 fev. 2024.

GOULART, C. A organização do trabalho pedagógico: alfabetização e letramento como eixos orientadores. In: BEAUCHAMP, J.; PAGEL, S. D.; NASCIMENTO, A. R. do (org.). Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília, DF: MEC/SEB, 2007, p. 85-96.

HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

HERNÁNDEZ, F. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998.

KILPATRICK, W. H. Educação para uma sociedade em transformação. Petrópolis: Vozes, 2011.

MODALIDADES organizativas | Grandes diálogos com Delia Lerner. Vídeo (6min38s). https://www.youtube.com/watch?v=cFUMHwp4Cbo. Publicado pelo canal Nova Escola. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cFUMHwp4Cbo. Acesso em: 23 fev. 2024.

NERY, A. Modalidades organizativas do trabalho pedagógico: uma possibilidade. In: BEAUCHAMP, J.; PAGEL, S. D.; NASCIMENTO, A. R. do (org.). Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília DF: MEC/SEB, 2007, p. 109-134.

PICCOLI, L. Práticas pedagógicas em alfabetização: espaço, tempo e corporeidade. Erechim: Edelbra, 2012.

Aula 2

Aspectos de um Professor Alfabetizador

Aspectos de um professor alfabetizador

Olá, estudante!!

Nesta videoaula você reconhecerá aspectos de um professor alfabetizador para orientar sua prática educativa.

Esse conhecimento é imprescindível para uma boa organização didática, no que diz respeito às práticas de oralidade, leitura e escrita, na qual você vai articular e equilibrar os eixos da rotina.

Prepare-se para decolar conosco para esse novo conhecimento!! Aperte o cinto!!

Ponto de Partida

Nossa análise continua pautada em vivências da professora Gabriela. Reflita sobre a situação-problema a seguir:

Quatro crianças da turma do segundo ano da professora Gabriela ainda não estão na hipótese alfabética de escrita: uma encontra-se na hipótese silábica sem valor e três na hipótese silábica com valor. A professora entende que as crianças que se encontram na hipótese de escrita silábica com valor têm conhecimentos diferentes da língua escrita. De que modo ela pode investigar os conhecimentos de escrita particulares de cada criança, mesmo que estejam na mesma hipótese de escrita? Quais mediações Gabriela pode realizar para que essas crianças avancem nos seus processos de alfabetização?

Vamos Começar!

Aspectos de um professor alfabetizador

Os aspectos de um professor alfabetizador iniciam com uma rotina bem estruturada que cultive uma abordagem investigativa em relação aos processos de aprendizagem das crianças, definindo novos objetivos de aprendizagem, compreendendo a mediação docente eficaz para aprendizagem das crianças e organizando os agrupamentos dos estudantes para que eles possam avançar nos processos. Esses aspectos requerem uma abordagem holística, dinâmica e cuidadosa com as práticas de oralidade, de leitura e de escrita.

Organização didática

Tratar dos tempos e espaços escolares com a missão de oferecer uma organização didática polivalente, capaz de se adaptar à diversidade dos arranjos escolares, seria uma tarefa extremamente ambiciosa. Isso se deve ao fato de que múltiplos fatores estão envolvidos na relação entre alfabetização, tempo e espaço. Ao discutir esse tema, é fundamental refletir sobre a realidade dos tempos e espaços no ambiente escolar que conhecemos. Piccoli (2012) nos auxilia com alguns questionamentos sobre tempo e espaço, sucessivamente:

- Quantas horas por dia as crianças permanecem na escola? Existe turno integral ou atividades no contraturno escolar? Quantas horas semanais são utilizadas para trabalhar com as crianças? Os professores ministram disciplinas especializadas ou a docência conjunta? Qual é o tempo de intervalo para a turma e para o lanche?

- A sala de aula é ocupada no turno oposto? Qual o formato e disposição das mesas? Há espaço nas paredes e murais para expor os trabalhos das crianças? Quais outros espaços são utilizados pelas crianças (biblioteca, sala de robótica, sala de vídeo)? Como é o pátio da escola? Há brinquedos? Área coberta?

Piccoli (2012) reforça que todas essas questões precisam ser abordadas com o objetivo específico de promover a alfabetização. Após essa análise, é importante identificar estratégias que possam ser adotadas para aproveitar ao máximo os tempos e espaços disponíveis, de modo que contribuam para o processo de alfabetização. Existem princípios que podem facilitar a abordagem pedagógica da leitura e escrita, promovendo conexões significativas entre essas habilidades e a prática diária do professor.

- Planejamento: É imprescindível planejar de forma que a intencionalidade pedagógica esteja direcionada ao desenvolvimento da leitura, da escrita e da oralidade. Atividades em folhas avulsas, por exemplo, por meio de um planejamento detalhado, com objetivos claramente traçados, em que a professora tem controle dos investimentos feitos em cada habilidade de leitura e de escrita que precisam ser desenvolvidas, assegurando o avanço das crianças, pode ser um bom instrumento de progressão da aprendizagem.

- Crianças aprendem de maneiras diferentes: Ser observadora das crianças ajuda a investigar como cada um aprende melhor e isso implica perceber os diferentes estilos de aprendizagem, diferentes capacidades de concentração e diferentes interesses para lidar com a diversidade da sala de aula. É necessário atenção às estratégias cognitivas que as crianças lançam mão para resolverem problemas conceituais que enfrentam. Nessa perspectiva, é importante planejar de forma aberta, validando a individualidade de cada criança e considerando o que é possível incluir na prática para que todas elas alcancem a aprendizagem. As diferentes intervenções são capazes de incluir todos os estudantes na proposta de alfabetização.

- Ter ambição em relação às aprendizagens das crianças: É necessário lançar propostas que os desafiem, para que possam avançar em suas hipóteses, e questionar o conhecimento que já sabem. O primeiro passo é fazer algo que não saiba com o auxílio de outras crianças, propor produção com níveis próximos de conceituação em relação à leitura e à escrita, por exemplo, para chegar a um produto coletivo mais satisfatório do que se fosse individual.

- Conteúdo-chave para a melhor hora do dia: O início da aula é um momento precioso para explorar a leitura e a escrita. Ocupá-lo com tempos livres pode desviar o foco do ensino e da aprendizagem.

- Variar estratégias para ter atenção das crianças: No ato de planejar, é imprescindível a variação na rotina: momentos de leitura, conversas do que foi lido, análises coletivas de escritas de textos, registros no quadro, jogos desafiadores em grupos, atividades de sistematização individuais. A docência requer uma sedução colocada em prática para que o objeto de ensino se torne atraente às crianças.

- Cuidado estético com os materiais: Os materiais precisam despertar a atenção das crianças, com cores vibrantes e ilustrações claras que gerem entusiasmo. É necessário também uma disposição dos materiais expostos que mostre a contextualização da aula, evitando excesso de cartazes aglomerados que poluam o visual.

- Os diferentes tempos e ritmos: As crianças aprendem de formas diferentes e é esperado que também tenham tempos distintos para a realização de seus trabalhos. É interessante que ela tenha um repertório de atividades extras que estejam em sintonia com a temática dos assuntos tratados em aula para que possa explorar. Além de jogos, livros e gibis que deem continuidade ao trabalho que está sendo proposto.

- A flexibilidade do planejamento: O inusitado e imprevisível tem lugar na parte flexível do planejamento. É natural que haja surpresas e novidades, e elas precisam de acolhimento. Um dente que caiu e gerou discussão entre as crianças, uma ventania que levantou poeira e encheu o pátio de folhas desperta curiosidades e argumentações, ou ainda, minutinhos restantes para o término da aula, em que não é possível introduzir um novo conteúdo. Esses são exemplos comuns do dia a dia da escola. Por esses e outros motivos, é necessário ter “cartas na manga”, tornando preciosos esses minutinhos para aproveitar a luz na direção dos objetivos de alfabetizar. De qual forma: jogo da forca no quadro, pedindo para as crianças escreverem palavras que surgiram durante a aula, fazer um ditado, disponibilizar caixas com diferentes textos e gêneros para que leiam sozinha ou em grupo.

Esses itens na lista de princípios (talvez você tenha considerado outros enquanto lia), buscam construir uma experiência docente sensível para desenvolver no dia a dia práticas intencionais que potencializem a mediação docente e as experiências significativas das crianças.

Siga em Frente...

Prática de oralidade, leitura e escrita

Vamos considerar essa discussão na perspectiva de Piccoli (2012). Para a autora, o objetivo principal das práticas pedagógicas apresentadas é alfabetizar atribuindo significado ao texto. Isso significa que o texto é considerado uma unidade linguística fundamental, que confere significado às outras unidades, como fonema/letra, sílaba, palavra e frase. Nessa abordagem, o texto é compreendido como um todo coeso e coerente, dotado de sentido, e que depende de condições de textualidade para atingir seus objetivos comunicativos.

Atualmente, estudos linguísticos têm destacado a importância de não considerar o texto como simplesmente a soma de partes. Em vez disso, ele é visto como uma rede de relações de significado que é construída na interação com uma variedade de textos. Essa abordagem desafia a ideia de que os leitores e escritores se tornam proficientes apenas aprendendo a juntar sílabas, formar frases e, somente depois, ler e produzir textos.

Os eixos a seguir estão divididos para facilitar a compreensão das práticas pedagógicas. No entanto, é essencial que eles sejam integrados na prática docente por meio de modalidades organizativas, conforme mencionado anteriormente. Isso possibilitará reflexões significativas sobre a língua e sua relação com as diferentes culturas escritas.

A articulação entre as práticas de oralidade, de leitura e de escrita em sala de aula, acontece em prol do desenvolvimento da competência textual dos estudantes, ampliando suas capacidades de comunicação por meio de textos orais e escritos. Vale destacar que tais processos não ocorrem de forma dissociada e sem relações. Eles serão separados apenas por visibilidade de questões didáticas.

Uma das heranças do letramento, a oralidade, deve ser valorizada como prática social. Muitos pesquisadores investiram seus argumentos na desconstrução da relação opositiva entre fala e escrita, e a ideia de supremacia cognitiva da segunda em relação à primeira. Oralidade escrita é vista, portanto, no contexto das práticas sociais e culturais como atividades interativas e complementares. Sendo assim, a escola se ocupa das práticas de escrita e de produção de textos orais buscando a construção de atributos de coerência e coesão.

Falso engano é considerarmos que as crianças venham de casa dominando todas as situações orais ou colocando as práticas de oralidade a serviço da leitura e da escrita. A verdade é que as crianças precisam considerar a oralidade como objeto de ensino quando se escuta, quando se analisa e quando se produz gêneros textuais orais. Segundo Marcushi (2008), é necessário aprender algumas habilidades orais que estão relacionadas à competência textual e estas podem assumir tanto aspectos de formalidade quanto de informalidade:

- Narrar fatos de maneira clara e coerente.

- Apresentar o assunto estudado com desenvoltura e clareza.

- Desenvolver estratégias para argumentações e pontos de vistas.

- Descrever ideias e sintetizá-las.

- Modalizar a fala conforme a interlocução exige.

A respeito da leitura, no contexto da alfabetização, Solé (1998, p. 24) argumenta que “[... é necessário dominar as habilidades de decodificação e aprender as distintas estratégias que levam à compreensão.” Na perspectiva da autora, qualquer postura metodológica que privilegia apenas um dos polos, leitura como decodificação ou a leitura como compreensão não levará em conta a formação do leitor de fato competente.

Ao defender a leitura como um processo no qual o leitor busca a construção de significados do texto que almeja compreender, há esquemas que compõem estratégias de leitura, de acordo com Goodman (1990):

- Estratégias de seleção: O leitor elege apenas os índices produtivos, já que um texto oferece informações que não são igualmente relevantes. A busca, no jornal, para saber o horário de um filme que está passando no cinema é um exemplo dessa estratégia em ação.

- Estratégias de predição: O leitor é capaz de antecipar o final de uma história, a lógica de uma explicação, a estrutura de uma oração e a terminação de uma palavra, mandae se constroem esquemas na tentativa de compreender a estrutura do texto.

- Estratégias de inferência: O leitor complementa a informação disponível do texto, inferindo o que está implícito ou o que está explícito mais adiante.

- Estratégias de confirmação: O leitor coloca em funcionamento estratégias que buscam confirmar os sentidos que ele previamente construiu para um texto, baseando-se em suas predições e inferências.

- Estratégias de autocorreção: O leitor utiliza essas estratégias para reconsiderar a informação selecionada e obter índices adicionais, caso não confirme suas expectativas, para, então, elaborar uma hipótese alternativa (Goodman, 1990, p.17-18).

Não basta escrever, é necessário participar de interações relevantes em torno da escrita em produção. Para isso, depende-se de condições, instrumentos e agentes de produção, considerando que escrever é um gesto próprio, que implica necessariamente sujeitos do discurso. Sendo assim, a escola é um organismo vivo que respira didatização dos conhecimentos sociais norteada por alguns princípios orientadores:

- Motivar as crianças para a escrita com situações desafiadoras com base na leitura de estudo de informações.

- Privilegiar produções coletivas diante de um novo gênero textual, apontando e refletindo sobre escolhas de palavras, por exemplo.

- Criar um ambiente que permita a escrita e a reescrita, considerando que o texto sempre pode ser qualificado e ter outra forma.

Desenvolver a compreensão de texto com as crianças envolve a integração de uma ampla gama de conhecimentos linguísticos, exigindo um investimento pedagógico significativo desde os estágios iniciais da escolarização. Isso quer dizer que a rotina escolar, desde o primeiro ano do ensino fundamental, deve incluir progressivamente atividades de escrita de textos de forma regular, consistente e sistemática.

Articulando e equilibrando os eixos na rotina

Agora, você terá a oportunidade de explorar outros aspectos importantes da rotina do professor alfabetizador: postura investigativa, mediação docente e organização de diferentes agrupamentos.

A postura investigativa em relação aos processos de aprendizagem das crianças é fundamental tanto para estabelecer novos objetivos de aprendizagem quanto para planejar atividades específicas de acordo com o desenvolvimento individual de cada criança.

Considerando que a base da nossa disciplina se respalda em Emília Ferreiro, é a partir da teoria da psicogênese da língua escrita, de Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1985), que encontramos fundamentação teórica para a investigação por meio do ditado de palavras de um mesmo campo semântico. É um instrumento de acompanhamento do processo de aquisição de leitura e de escrita que também é conhecido como sondagem de escrita. Essa atividade deve ser conduzida de forma individual. O professor seleciona palavras pertencentes ao mesmo campo semântico (por exemplo: alimento) e as dita para as crianças, começando pelas palavras polissílabas, seguidas pelas trissílabas, dissílabas e, por último, monossílabas. Após a ditar as palavras, é importante criar uma frase simples que contenha uma das palavras que as crianças escreveram, pois essa atividade possibilita ao professor observar se a criança apresenta um padrão de escrita. Após escrever cada palavra, a criança deve lê-la (apontando com o dedo), enquanto o professor realiza uma marcação de leitura para compreender em qual estágio de escrita a criança se encontra. Por exemplo:

Criança 1 | Criança 2 |

O-I-E-A | BE-T-RA-BA |

O-E-U | C-BO-LA |

A-O | P-RA |

O | PÃU |

E A-E O-E-U | EU CO-MI C-BO-LA |

Quadro 1 | Sondagem de escrita.

Note que a Criança 1 está na fase de escrita silábica sem valor sonoro, pois ela já entendeu que a palavra é dividida em sílabas, porém ainda não estabelece uma correspondência sonora precisa com as vogais ou consoantes das sílabas. Por outro lado, a Criança 2 está na fase de escrita silábico-alfabética, pois ela já associa mais de uma letra a cada sílaba, considerando a correspondência sonora (grafema-fonema). No entanto, ainda precisa consolidar a compreensão da escrita alfabética.

Acompanhar as aprendizagens dos alunos em relação ao Sistema de Escrita Alfabética implica a realização de diagnósticos periódicos (não só no início, mas também ao longo do ano letivo) dos seus conhecimentos em relação à apropriação daquele sistema e à consolidação do conhecimento das correspondências som-grafia de nossa língua (Silva, 2012, p. 8).

O professor do ciclo de alfabetização realiza avaliações diagnósticas das hipóteses de escrita para entender as aprendizagens e dificuldades das crianças. Com base nessa investigação, ele planeja atividades personalizadas para cada criança progredir na alfabetização. Além disso, pode criar um portfólio individual ou coletivo para acompanhar o avanço da aprendizagem, registrando as sondagens de escrita e observações do desenvolvimento de cada estudante. Esse caderno é uma valiosa documentação pedagógica que pode ser compartilhada com os familiares, oferecendo insights do progresso das crianças na alfabetização.

Ao conduzir uma avaliação diagnóstica das hipóteses de escrita das crianças, o professor deve empregar as informações obtidas para elaborar atividades desafiadoras que promovam o avanço do processo de alfabetização dos estudantes. Para entender o papel da mediação docente na aprendizagem infantil, é essencial revisitar o conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky (1984). Essa zona representa o espaço entre o conhecimento atual da criança e o potencial de aprendizado com a orientação de um mediador mais experiente. Assim, ensinar envolve criar e guiar as crianças por essas zonas, pois o aprendizado bem estruturado impulsiona o desenvolvimento mental, facilitando processos de crescimento que, de outra forma, seriam limitados.

É imprescindível o dinamismo do professor alfabetizador na organização das crianças em grupos de acordo com seus níveis de conhecimento da escrita, visando promover interação e reflexão a respeito do sistema alfabético. É essencial considerar a formação de grupos com crianças de níveis similares e próximos de conhecimento sobre o tema em questão. A organização cuidadosa dos agrupamentos evita que apenas um estudante resolva a atividade, problema comum quando os níveis de conhecimento são muito discrepantes.

Considerando o contexto de heterogeneidade de conhecimento das crianças, Seal (2012) argumenta que

A organização da turma em duplas ou em pequenos grupos permite uma mobilidade maior para a docente. Além de ordenar a sala por níveis de aprendizagem, o que, de antemão, indica quais as necessidades e os tipos de intervenção pertinentes para aquele grupo e aquele momento, facilita a tarefa de “circular” entre as carteiras, observando as produções discentes e tecendo considerações sobre essas (Seal, 2012, p. 22).

Aqui se reforça a importância da organização em grupos ou duplas de trabalho, o que auxilia no processo de aprendizagem. Essa estratégia possibilita que o professor circule pela sala fornecendo as mediações necessárias para o avanço individual de cada criança na alfabetização. Esse método é especialmente relevante em escolas públicas, nas quais as turmas costumam ser numerosas.

Vamos Exercitar?

A professora Gabriela pode investigar e mediar os conhecimentos individuais de escrita de cada criança, mesmo que elas estejam na mesma hipótese de escrita, por meio de diversas estratégias. Uma possível abordagem seria realizar uma avaliação diagnóstica individualizada, na qual ela pode observar e registrar as produções escritas de cada criança, analisando os padrões de escrita, erros frequentes e estratégias utilizadas. Além disso, Gabriela pode realizar entrevistas individuais com as crianças para compreender suas concepções da escrita, seus processos de pensamento ao escrever e suas dificuldades específicas.

Com base nessa investigação, a professora pode realizar mediações personalizadas para cada criança, visando avançar em seus processos de alfabetização. Para as crianças na hipótese silábica sem valor, Gabriela pode fornecer atividades que as ajudem a compreender a relação entre letras e sons, como jogos fonéticos, reconhecimento de letras e prática de escrita de palavras simples.

Para as crianças na hipótese silábica com valor, a professora pode oferecer atividades que promovam a compreensão do valor sonoro das letras e a segmentação das palavras em unidades sonoras, como atividades de sílabas, jogos de formação de palavras e ditados fonéticos. Além disso, é importante proporcionar oportunidades para que essas crianças pratiquem a escrita em contextos significativos, como escrever cartas, histórias ou mensagens para colegas e familiares.

Em resumo, Gabriela pode investigar os conhecimentos de escrita individuais de cada criança por meio de avaliação diagnóstica e entrevistas, e, em seguida, realizar mediações personalizadas que atendam às necessidades específicas de cada criança, visando promover seu avanço nos processos de alfabetização.

Saiba Mais

No livro Texto e coerência, de Koch e Travaglia, os autores conceituam textualidade como “aquilo que faz de uma sequência linguística um texto e não um amontoado aleatório de palavras”.

A obra Bichodário, de Telma Guimarães, mostra como articular as práticas de oralidade, leitura e escrita, e possibilita uma exploração inicial dos nomes dos animais, sistematização dos nomes no alfabeto, além de autoditado e construção dos nomes dos animais com a escrita espontânea.

Para saber mais sobre alfabetização, leitura e escrita sugerimos visitar o Ceale.

Também recomendamos o livro Zona de Desenvolvimento Proximal, para saber mais sobre o tema.

Referências Bibliográficas

ALFABETIZAÇÃO, leitura e escrita. Ceale. Disponível em: https://www.ceale.fae.ufmg.br/. Acesso em: 25 fev. 2024.

BREGUNCI, M. G. C. Zona de desenvolvimento proximal. Ceale. Disponível em: https://www.ceale.fae.ufmg.br/glossarioceale/autor/maria-das-gra-as-de-castro-bregunci#:~:text=Autor%3A%20Maria%20das%20Gra%C3%A7as%20de%20Castro%20Bregunci%20Institui%C3%A7%C3%A3o%3A,formulado%20originalmente%20por%20Vygotsky%2C%20na%20d%C3%A9cada%20de%201920. Acesso em: 25 fev. 2024.

FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985.

GOODMAN. K. O processo de leitura: considerações a respeito das línguas e do desenvolvimento. In: FERREIRO, E.; PALACIO, M. G. Os processos de leitura e escrita: novas perspectivas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990, p. 11-22.

GUIMARÃES, T. Bichodário. São Paulo: FTD Educação, 2016.

KOCH, I; TRAVAGLIA, L, C. Texto e coerência. São Paulo: Cortez, 1989.

MARCUSHI, l. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

PICCOLI, L. Práticas pedagógicas em alfabetização: espaço, tempo e corporeidade. Erechim: Edelbra, 2012.

SEAL, A. G. S. O tratamento da heterogeneidade de conhecimentos dos aprendizes no segundo ano do ciclo de alfabetização. In: Brasil – Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: a heterogeneidade em sala de aula e os direitos de aprendizagem no ciclo de alfabetização. Ano 2. Unidade 7. Brasília, DF: MEC/SEB, 2012, p. 16-26.

SILVA, A. A heterogeneidade no processo de alfabetização: diferentes conhecimentos, diferentes atendimentos. In: BRASIL. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: a heterogeneidade em sala de aula e os direitos de aprendizagem no ciclo de alfabetização. Ano 2. Unidade 7. Brasília, DF: MEC/SEB, 2012, p. 6-15.

SOLÉ, I. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

Aula 3

Recursos Didáticos na Alfabetização

Recursos didáticos na alfabetização

Olá, estudante!!

Nesta videoaula você ampliará seus conhecimentos dos recursos didáticos na alfabetização.

Aprender esse conhecimento norteará sua rotina direcionando sua identificação e aplicação para uma mediação docente eficaz e assertiva no processo de aquisição da leitura e da escrita.

Aperto o cinto!!! Prepare-se, vamos decolar!!!

Ponto de Partida

Você certamente percebeu como um encaminhamento metodológico bem direcionado faz a diferença nas mediações de aprendizagens. Se estamos falando de recursos didáticos para a alfabetização, entre os que vamos comentar, existe um que é imprescindível para que a escola seja um ambiente organizado e sistematizado: o planejamento da rotina em turma de alfabetização.

Considerando essa perspectiva, pense em momentos e estratégias que você considera imprescindíveis para uma turma que está no processo de aquisição de leitura e de escrita. Vamos ajudar a professora Gabriela a organizar essa rotina da melhor maneira possível e com estratégias intencionais, que viabilizem a aprendizagem de forma significativa.

Vamos Começar!

Recursos didáticos na alfabetização

Os recursos didáticos na alfabetização são essenciais para o processo de ensino dos professores alfabetizadores e para a aprendizagem das crianças. Eles desempenham um papel fundamental ao proporcionar ferramentas e materiais que facilitam a compreensão e a internalização dos conteúdos, tornando as aulas mais dinâmicas e eficazes.

A caixa amarela

Os jogos têm se mostrado uma ferramenta valiosa no processo de alfabetização, permitindo que as crianças compreendam e adquiram o sistema de escrita alfabética de forma mais eficaz. Durante essas atividades lúdicas, as crianças não apenas se divertem, mas também têm a oportunidade de expressar suas dúvidas e reflexões, promovendo uma interação colaborativa entre elas. É comum observar que, durante os jogos, as próprias crianças assumem o papel de mediadoras, explicando e discutindo as regras, o que enriquece ainda mais o processo de aprendizagem.

A teoria de Caillois (1990) e Brougère (1995; 1997) destaca que, para uma atividade ser considerada um jogo, é necessário que haja elementos como uma base simbólica, regras definidas, participantes e incerteza em relação ao desfecho. No contexto dos jogos de alfabetização, a base simbólica é o sistema de escrita alfabética. As regras variam de acordo com os objetivos do jogo, os participantes são as crianças e existe incerteza quanto ao resultado. “Durante o jogo, a criança toma decisões, resolve seus conflitos, vence desafios, descobre novas alternativas e cria novas possibilidades de invenções (Rodrigues, 2013, p. 40)” e, com isso, aprende, reelabora conhecimentos e reflete sobre o sistema de escrita de alfabética.

Kishimoto (2003) destaca que os jogos são apenas um dos recursos didáticos que os professores alfabetizadores podem utilizar em suas salas de aula. Para ele:

[...] a utilização do jogo potencializa a exploração e construção do conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer

a oferta de estímulos externos e a influência de parceiros bem como a sistematização de conceitos em outras situações que não jogos (Kishimoto, 2003, p. 37-38).

O Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL), da Universidade Federal de Pernambuco, desenvolveu uma caixa de jogos de alfabetização chamada de Caixa Amarela, e a disponibilizou ao Ministério da Educação (MEC) para distribuição em escolas públicas de todo o Brasil. Essa iniciativa fornece recursos didáticos que possam apoiar o processo de alfabetização nas escolas, visando contribuir para a qualidade da educação em todo o país.

Os dez jogos incluídos na Caixa Amarela apresentam diferentes regras e objetivos. O quadro a seguir lista os dez jogos propostos na Caixa Amarela (Brandão et al., 2008, p. 19-20):

TIPO DE JOGO | OBJETIVOS | TÍTULOS DOS JOGOS |

Jogos de análise fonológica |

|

|

Jogos para reflexão sobre os princípios do sistema alfabético |

|

|

Jogos para consolidação das correspondências grafofônicas |

|

|

Os três tipos de jogos incluídos na Caixa Amarela apresentam objetivos que desempenham um papel fundamental no processo de alfabetização das crianças. Assim, podemos entender que os jogos na alfabetização são:

[...] poderosos aliados para que os alunos possam refletir sobre o sistema de escrita, sem, necessariamente, serem obrigados a realizar treinos enfadonhos e sem sentido. Nos momentos de jogo, as crianças mobilizam saberes acerca da lógica de funcionamento da escrita, consolidando aprendizagens já realizadas ou se apropriando de novos conhecimentos nessa área. Brincando, elas podem compreender os princípios de funcionamento do sistema alfabético e podem socializar seus saberes com os colegas (Brandão et al., 2008, p. 13-14).

Os jogos presentes nos recursos de alfabetização são uma ferramenta valiosa para envolver toda a turma em atividades lúdicas. Ao organizar os grupos para jogar, é fundamental considerar os diferentes níveis de conhecimento da escrita das crianças, mantendo aquelas com conhecimentos semelhantes no mesmo grupo. Isso evita situações em que uma criança com maior habilidade desencoraje outra com menor domínio do tema, promovendo um ambiente mais inclusivo e colaborativo para o aprendizado.

Siga em Frente...

Recursos digitais

É evidente que o uso de computadores, smartphones, tablets e notebooks tem se tornado cada vez mais comum em diversas atividades realizadas pelas pessoas. Bebês e crianças também têm acesso frequente a esses dispositivos eletrônicos, aprendendo a usar suas ferramentas, aplicativos e funcionalidades.

Por essa razão, alguns estudiosos começam a falar no surgimento de um novo tipo, paradigma ou modalidade de letramento, a que têm chamado de letramento digital. Esse novo letramento, segundo eles, considera a necessidade de indivíduos dominarem um conjunto de informações e habilidades mentais que devem ser trabalhadas com urgência pelas instituições de ensino, a fim de ajudar o mais rápido possível os alunos a exercer melhor a cidadania neste novo milênio cada vez mais cercado por máquinas eletrônicas e digitais (Xavier, 2007, p. 133).

Concordamos com Xavier (2007, p. 140) quando ele afirma que a condição para o acesso ao letramento digital é o domínio do letramento alfabético, pois “somente o letrado alfabético tem condições de se apropriar totalmente do letramento digital, uma vez que os conhecimentos necessários para entender e acompanhar já foram apreendidos pelo aprendiz”.

No contexto do letramento digital, os recursos digitais assumem uma relevância crescente na alfabetização, uma vez que reconhecemos a possibilidade de que o processo de alfabetização e letramento alfabético ocorra simultaneamente ao desenvolvimento do letramento digital. Quando as crianças têm a oportunidade de aprender a utilizar ferramentas de edição de texto, imagem, áudio e vídeo na escola, adquirem um repertório digital significativo que contribui para sua formação digital. Portanto, os recursos digitais se tornam ferramentas didáticas importantes na alfabetização, auxiliando no aprendizado das crianças.

No Portal do Professor, do MEC, há a apresentação de diversos recursos digitais para a educação. Existem cada vez mais aplicativos e sites que oferecem atividades variadas de aprendizagem do sistema de escrita alfabética, como o Racha Cuca, o Escola Games e o WordWall.

Os recursos digitais desempenham um papel fundamental no processo de alfabetização das crianças, ao mesmo tempo em que fomentam sua competência no uso das tecnologias, o que é fundamental nos dias atuais. Por essa razão, devem ser considerados como elementos essenciais no rol de recursos didáticos, juntamente com outras ferramentas, como os jogos de alfabetização e os livros didáticos. É importante ressaltar que não há um único recurso didático que seja supremo no processo de alfabetização; ao contrário, a diversidade de recursos disponíveis amplia o acesso das crianças a atividades que promovem a reflexão acerca da língua escrita e enriquecem sua aprendizagem.

Lição de casa

Sabe-se que a lição de casa precisa ser melhor debatida. Há muitas reclamações e elogios atribuídos a esse momento do processo aprendizagem. Para que serve a lição de casa? Qual o seu objetivo?

A realização da lição de casa, com o acompanhamento dos familiares, estabelece uma importante ligação entre os conhecimentos adquiridos na escola e os conhecimentos familiares, já que é a família que geralmente orienta e ajuda a criança a completar suas tarefas escolares. Ao “[...] promover uma interlocução sistemática entre os universos doméstico e escolar, o trabalho com a lição de casa pode se transformar numa rica discussão que coloca em pauta diferentes pontos de vista, diferentes saberes, variadas hipóteses, maneiras de pensar sobre os fatos cotidianos” (Silva; Picchioni; Cascapera, 2009, p. 327).

Não há um modelo ideal de lição de casa. A eficácia de uma lição de casa depende dos objetivos específicos que ela visa alcançar. Além disso, Russo (2012) explica que o professor deve garantir que os estudantes estejam aptos a realizar as atividades propostas como lição de casa. Isso pode envolver conversas prévias e posteriores à execução das tarefas, além de avaliar o nível de desafio e os resultados obtidos. Complementando a ideia, Silva, Picchioni e Cascapera (2009), entendem que não há:

[...] a lição ideal ou a melhor lição. Tal qualificação será constituída no acontecimento, no desenrolar das situações, dos contextos escolares e das diferentes problemáticas que, porventura, venham a se fazer presentes em um ou em outro contexto sócio cultural (algo a que o professor deverá atentar por meio da observação, do registro e do planejamento sistemáticos) (Silva; Picchioni; Cascapera, 2009, p. 327).

Russo (2012) destaca que o professor precisa ter clareza do objetivo que quer atingir com as lições de casa: memorização, discriminação, coordenação, sistematização, leitura. Infelizmente, muitas vezes, a lição de casa é entendida como uma obrigação que se opõe à brincadeira, ao prazer e ao lúdico. Mas por que a lição de casa não pode ser prazerosa e divertida? Desde muito tempo, a “boa lição é vista como tarefa enfadonha que, através de repetições intensivas, promove o imaginário de absorção de conhecimento, sendo muitas vezes realizada com atrito entre pais e filhos” (Silva; Picchioni; Cascapera, 2009, p. 333).

Nesse cenário, é notório a maioria das crianças não gosta de fazer a lição de casa. Assim, é necessário trabalhar a ideia de que a lição representa o registro, a socialização, o confronto de ideias e o lugar de aprendizagem. Uma mesma lição pode trazer diferentes desafios, que representam o processo da aprendizagem. Ter intencionalidade faz a diferença nas propostas sugeridas. Se estamos falando de alfabetização, o que podemos considerar como uma proposta de lição de casa?

- Recortar e colar palavras que comecem com a letra inicial do próprio nome.

- Registrar sílabas em papel quadriculado, recortar os quadrados, unir a sílabas e formar palavras.

- Escrever dez nomes de produtos que existem na feira, após a leitura do livro O sanduíche da dona Maricota.

- Recortar e colar palavras que saiba ler.

- Recortar e colar letras, formando palavras conhecidas.

- Fazer uma cópia dirigida do banco de palavras em sala.

- Reescrever um texto.

Você percebeu as variedades de propostas e a intencionalidade que existe nelas? A lição de casa desempenha um papel essencial no processo educacional e, para que seja eficaz, é fundamental que atenda a certos critérios. Primeiro, deve estar alinhada com o conteúdo abordado em sala de aula, proporcionando uma extensão significativa do aprendizado. Além disso, as atividades propostas devem ser desafiadoras, mas ao mesmo tempo acessíveis para os estudantes, permitindo que eles as realizem de forma autônoma ou com alguma assistência, se necessário. A diversificação das tarefas é essencial para engajar os estudantes e estimular diferentes habilidades, como a escrita, a pesquisa e a comunicação oral.

É primordial que a lição de casa seja adaptada às necessidades individuais dos estudantes, levando em consideração seus diferentes níveis de aprendizagem. Isso significa que uma abordagem única para toda a turma pode não ser eficaz, pois cada estudante pode ter ritmos e estilos de aprendizagem distintos. Além disso, é fundamental que as instruções sejam claras e objetivas, fornecendo orientações precisas sobre como as tarefas devem ser realizadas.

O professor do ciclo de alfabetização tem a possibilidade de criar um conjunto diversificado de lições de casa, adaptadas a diferentes objetivos e necessidades de aprendizagem. Esse banco de atividades proporciona uma ferramenta valiosa para o professor, tornando mais ágil e eficiente o planejamento das aulas, além de favorecer o progresso educacional dos estudantes.

Em relação aos objetivos, a lição de casa deve visar à consolidação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, promovendo a revisão e a prática dos conceitos ensinados. Também pode ter como propósito desenvolver habilidades específicas, como a síntese de informações, a elaboração de resumos ou a pesquisa independente. Em resumo, uma boa lição de casa é aquela que está alinhada ao conteúdo curricular, é adaptada às necessidades individuais dos estudantes, possui instruções claras e tem como objetivo consolidar e aprofundar o aprendizado.

Vamos Exercitar?

Chegamos na parte que você vai colocar a mão na massa. Pensou em estratégias e momentos didáticos que podem ajudar a professora Gabriela com a organização da rotina para um ambiente alfabetizador?

Vamos considerar uma rotina de segunda-feira com base no contexto apresentado por Russo (2012), a seguir:

Conversamos sobre o final de semana. Pedro, que é criança, conta que sua cachorrinha teve três filhotes. Considerando uma rotina de segunda-feira a partir do contexto é possível:

- Conversa informal ou roda da conversa: Incentivar a linguagem oral e a participação dos estudantes a partir do tema fim de semana, dando maior ênfase ao fato contado. Foi determinada a criança e os fatos similares ocorridos com animais de estimação de outras crianças.

- Língua portuguesa: Fazer o registro de uma lista de palavras que aparecem na história de Pedro, visando uma futura produção, com a ajuda do professor. Solicitar a leitura das palavras da lista.

- Músicas: Cantar e dramatizar músicas que falem de cachorros e de outros animais.

- Intervalo.

- Ciências: Recortar e classificar figuras de animais que mamam (mamíferos) e que não mamam quando pequenos, para montar um painel. Solicitar também uma organização dos recortes de animais mamíferos por critérios como tamanho, cor, hábitat, alimentação, entre outros.

- Matemática: Resolver situações que envolvam operações matemáticas e registrar com desenhos ou números as descobertas e comentar cada uma delas: Quantas crianças na classe têm cachorro? Quantas não têm? Quantas patas tem cada cachorro? Quantas patas têm os cachorros juntos?

- Desenho: Representar com desenhos a história dos filhotes e da cachorrinha de Pedro. A partir da história elaborar atividades para toda a semana.

A rotina facilita o trabalho do professor, organiza o trabalho da criança e, principalmente, estimula a oralidade, a leitura e a escrita, enfatizando seu valor social.

Saiba Mais

Para conhecer os jogos da Caixa de Jogos de Alfabetização que proporcionam a reflexão fonológica, acesse o link:

Recomendamos que você leia a dissertação Lições, deveres, tarefas, para casa: velhas e novas prescrições para professoras, de Flávia Anastácio de Paula, para mais informações sobre lição de casa.

Também sugerimos que você acesse o artigo BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, para saber mais sobre a importância do brinquedo no processo de aprendizagem.

Referências Bibliográficas

BRANDÃO, A. C. P. A. et al. Jogos de alfabetização: manual didático. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Estudos em Educação e Linguagem, 2008.

BROUGÈRE, G. Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez, 1995.

BROUGÈRE, G. Jogo e educação. Porto Alegre: Artmed, 1997.

CAILLOIS, R. Os jogos e os homens. Lisboa: Cotovia, 1990.

DEWEY, J. Democracia e educação breve tratado de filosofia de educação. 2. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1952.

GOULART, C. A organização do trabalho pedagógico: alfabetização e letramento como eixos orientadores. In: BEAUCHAMP, J.; PAGEL, S. D.; NASCIMENTO, A. R. do (org.). Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: MEC/SEB, 2007, p. 85-96.

KISHIMOTO, T. Brinquedos e brincadeiras na educação infantil. Anais do I Seminário Nacional: Currículo em Movimento. Belo Horizonte, nov. 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7155-2-3-brinquedos-brincadeiras-tizuko-morchida/file. Acesso em: 25 fev. 2024.

KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. In: ______ (org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 2003.

PAULA, F. A. de. Lições, deveres, tarefas, para casa: velhas e novas prescrições para professoras. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.

RODRIGUES, L. S. Jogos e brincadeiras como ferramentas no processo de aprendizagem lúdica na alfabetização. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

RUSSO, M. F. Alfabetização: um processo em construção. 6. ed. São Paulo, Saraiva, 2012.

SILVA, M. E. da. O uso dos jogos para a reflexão fonológica no processo de alfabetização. Portal do Professor, 2013. Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49126. Acesso em: 25 fev. 2024.

SILVA, N.; PICCHIONI, M. S. Y.; CASCAPERA, C. M. Estudo sobre atitudes, valores e crenças a respeito do papel das famílias de alunos na fase inicial da escolarização no contexto da realização das “lições de casa”: diálogo com a experiência quebequense. Revista ACOALFAplp, ano 3, n. 6, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/reaa/article/viewFile/11541/13309. Acesso em: 25 fev. 2024.

XAVIER, A. C. S. Letramento digital e ensino. In: SANTOS, C. F.; MENDONÇA, M. (org.). Alfabetização e letramento: conceitos e relações. Belo Horizonte: Autêntica, 2007, p. 133-147.

Aula 4

Procedimentos Didáticos

Procedimentos didáticos

Olá, estudante!

Nesta videoaula você conhecerá o Programa Nacional do Livro Didático e os aspectos que contemplam esse recurso para a alfabetização.

Esse conhecimento é relevante para sua atuação profissional, porque norteará suas estratégias em relação às modalidades organizativas e como conduzir os recursos adequados para uma prática que valoriza a oralidade, a leitura e a escrita como uma avaliação eficaz.

Você está pronto?! Então aperte o cinto que vamos decolar!!!

Ponto de Partida

Os recursos didáticos são ferramentas essenciais para os professores no ciclo de alfabetização, pois ajudam a planejar atividades que promovem o ensino eficaz da língua escrita. O livro didático, em particular, desempenha um papel fundamental, sendo amplamente utilizado desde o século XX. Sua relevância é tão significativa que o Ministério da Educação criou o Programa Nacional do Livro Didático, em 1995. Isso evidencia a importância dada à sua utilização nas salas de aula do Ensino Fundamental. Esses recursos não apenas facilitam o trabalho dos professores, mas também desempenham um papel central no processo de aprendizagem das crianças, como será explorado na situação-problema a seguir: Quais aspectos Gabriela e os demais professores de sua escola devem considerar na escolha dos livros didáticos de algumas editoras, principalmente no que diz respeito ao trabalho de compreensão e produção de textos?

Vamos Começar!

Procedimentos didáticos

Os recursos didáticos desempenham um papel essencial na alfabetização, pois são primordiais para os professores no processo de ensino e para o aprendizado das crianças. Um deles é o livro didático.

Programa Nacional do Livro Didático

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), promovido pelo Ministério da Educação, desempenha um papel crucial ao disponibilizar livros didáticos para todas as escolas públicas do Brasil. Isso é fundamental para garantir o acesso dos estudantes a materiais de qualidade, padronizados e alinhados com os objetivos educacionais do país. O PNLD contribui diretamente para a promoção da educação e da alfabetização, fornecendo aos professores e estudantes recursos valiosos que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem.

Compreendendo a importância dos livros didáticos na organização da prática pedagógica do professor e da professora, e reconhecendo que muitos deles se distanciavam das propostas curriculares e dos projetos elaborados pelas Secretarias de Educação, além de serem desatualizados e apresentarem erros inaceitáveis, o MEC passou a desenvolver, desde 1995, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) (Morais, 2007, p. 8).

A elaboração de um guia de orientações pelo Ministério da Educação (MEC) para auxiliar as escolas na escolha dos livros didáticos é uma iniciativa fundamental. Esse guia fornece diretrizes claras e critérios específicos que ajudam as instituições de ensino a fazerem seleções adequadas e alinhadas com as necessidades educacionais dos estudantes. Dessa forma, o MEC facilita o processo de escolha dos livros didáticos, garantindo que sejam selecionados materiais de qualidade que contribuam efetivamente para o ensino e aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

O objetivo deste Guia é ajudar você, professor(a), a escolher, para o período de 2016 a 2019, os livros didáticos mais adequados para o ensino de língua materna no primeiro segmento do Ensino Fundamental, seja nos três primeiros anos (Letramento e Alfabetização iniciais), seja no quarto e quinto anos (Língua Portuguesa) (Brasil, 2015, p. 7).

A análise criteriosa dos livros didáticos por parte de especialistas, conforme orientado pelo guia do PNLD, é essencial para garantir a qualidade e adequação dos materiais disponíveis para as escolas. Ao classificar as obras em recomendadas, recomendadas com ressalvas e não recomendadas, esses especialistas consideram uma série de critérios, como a precisão conceitual, a clareza na exposição dos conteúdos, a qualidade do material gráfico e a adequação às diretrizes curriculares vigentes. Essa abordagem visa garantir que os livros selecionados atendam aos padrões educacionais exigidos, oferecendo suporte efetivo ao trabalho dos professores e ao processo de aprendizagem dos estudantes. Observe alguns princípios gerais:

O desenvolvimento da linguagem oral e a apropriação e desenvolvimento da linguagem escrita, especialmente no que diz respeito a demandas básicas oriundas seja de situações e instâncias públicas e formais de uso da língua, seja do próprio processo de ensino-aprendizagem escolar;

- o pleno acesso ao mundo da escrita e, portanto, às práticas de letramento associadas a diferentes formas de participação social e ao exercício da cidadania;

- os objetos específicos de Língua Portuguesa configuram se como essencialmente procedimentais, envolvendo quatro eixos básicos de ensino-aprendizagem: 1. Leitura; 2. produção de textos; 3. oralidade; 4. análise e reflexão sobre a língua, com a construção correlata de conhecimentos linguísticos (Brasil, 2015, p. 13-14).

Como recurso didático, vale destacar também o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), que é uma iniciativa relevante no contexto educacional brasileiro, visando promover o acesso à cultura e estimular a leitura entre estudantes e professores. Desde 1997, o PNBE distribui acervos de obras de literatura, pesquisa e referência para todas as escolas públicas cadastradas no Censo Escolar. Esses acervos contribuem significativamente para enriquecer os recursos disponíveis nas bibliotecas escolares, ampliando o repertório de leitura dos estudantes e proporcionando material de apoio aos educadores.

A compreensão do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) proporciona uma base importante para a análise dos livros didáticos no ciclo de alfabetização. Ao entender esses programas, os educadores podem avaliar de forma mais crítica e informada os recursos disponíveis para suas práticas pedagógicas. Isso inclui não apenas os livros didáticos, mas também o uso de materiais de leitura e referência fornecidos pelo PNBE. Portanto, esse conhecimento prévio abre caminho para uma escolha mais consciente e eficaz dos materiais didáticos a serem utilizados no processo de alfabetização, visando promover o melhor aprendizado possível para os estudantes. Dessa forma, o PNBE desempenha um papel fundamental na promoção da educação e no desenvolvimento do hábito de leitura nas escolas públicas do país.

Aspectos contemplados no livro didático para a alfabetização

Vamos direcionar nossa atenção agora para o livro didático destinado aos anos iniciais, do 1º ao 3º ano. Você consegue se recordar dos livros didáticos que foram parte do seu próprio processo de alfabetização? Talvez tenha usado a tradicional cartilha durante essa etapa inicial de aprendizado.

O livro didático é amplamente reconhecido como o recurso principal no processo de alfabetização, conforme indicam nossas experiências e diversos estudos. É uma presença constante em quase todas as salas de aula, desde o 1º até o 3º ano do Ensino Fundamental. Essa constatação é respaldada por uma série de pesquisas realizadas ao longo do tempo por diferentes autores, como Faria (1984), Freitag, Motta e Costa (1987), Morais (2007), Santos, Albuquerque e Mendonça (2007), entre outros.

Com relação aos livros didáticos de língua portuguesa, sejam os destinados às séries mais avançadas, sejam os destinados à alfabetização, a crítica que se fazia é a de que tais manuais estavam pautados numa visão de língua escrita meramente como um “código”, cuja aprendizagem consistia no desenvolvimento da capacidade de “codificar” e “decodificar”. Outro aspecto criticado é o caráter meramente escolar das atividades de leitura e escrita presentes nos manuais didáticos, sem relação com as práticas sociais de leitura e escrita realizadas fora da escola (Santos; Albuquerque; Mendonça, 2007, p. 112).

O Guia PNLD 2016 desempenha um papel fundamental ao fornecer diretrizes para a avaliação dos livros didáticos do 1º ao 3º ano, especialmente no que diz respeito à leitura e produção de textos escritos e orais, bem como aos conhecimentos linguísticos. É essencial que os materiais didáticos ofereçam um conjunto diversificado de textos que permitam às crianças explorar o mundo da escrita de maneira eficaz. Portanto, ao analisar os livros didáticos, os professores devem considerar aspectos como:

- encarem a leitura como uma situação efetiva de interlocução leitor/autor, situando a prática de leitura em seu universo de uso social;

- colaborem para a reconstrução dos sentidos do texto pelo leitor, especialmente no que diz respeito à compreensão global;

- explorem as propriedades discursivas e textuais em jogo, subsidiando esse trabalho com os instrumentos metodológicos apropriados;

- desenvolvam estratégias e capacidades, tanto as envolvidas nos gêneros propostos quanto as inerentes à proficiência que se pretende levar o aluno a atingir (Brasil, 2015, p. 17).

Os livros didáticos devem possibilitar que as crianças, no que diz respeito à produção de textos escritos, sejam capazes de:

- explorar a produção de gêneros ao mesmo tempo diversos e pertinentes para a consecução dos objetivos estabelecidos pelo nível de ensino visado;

- considerar o uso social da escrita, evitando o exercício descontextualizado ou exclusivamente escolar da escrita e, portanto, propondo ao aluno condições plausíveis de produção do texto;

- abordar a escrita como processo, de forma a ensinar explicitamente os procedimentos envolvidos no planejamento, na produção e na revisão e reescrita dos textos;

- abordar e discutir as características linguísticas, discursivas e textuais dos gêneros propostos, não restringindo os subsídios e orientações fornecidos às indicações temáticas;

- desenvolver as estratégias de produção envolvidas tanto no gênero proposto quanto no grau de proficiência que se pretende levar o aluno a atingir (Brasil, 2015, p. 17).

No que diz respeito à oralidade, os professores alfabetizadores precisam levar em conta que o livro didático possa:

- favorecer o uso da linguagem oral na interação em sala de aula;

- recorrer à oralidade nas estratégias didáticas de abordagem da leitura e da produção de textos, em especial nos livros de alfabetização;

- explorar as diferenças e semelhanças que se estabelecem entre o oral e o escrito;

- valorizar e efetivamente trabalhar a variação e a heterogeneidade linguísticas, situando nesse contexto sociolinguístico o ensino das normas urbanas de prestígio;

- propiciar o desenvolvimento das capacidades e formas discursivas envolvidas nos usos da linguagem oral próprios das situações formais e/ou públicas pertinentes ao nível de ensino em foco (Brasil, 2015, p. 18).

No que se refere aos conhecimentos linguísticos, os livros didáticos devem estimular a reflexão da língua escrita, de modo que suas atividades e conteúdos abordem:

- justificar-se pela contribuição que possam dar à leitura, à produção de textos e à linguagem oral;

- estar relacionados a situações de uso e, portanto, ao processo de desenvolvimento das capacidades exigidas na leitura compreensiva, na produção de textos e no exercício da oralidade;

- considerar e respeitar as variedades regionais e sociais da língua, promovendo o estudo das normas urbanas de prestígio nesse contexto sociolinguístico;

- subsidiar as demais atividades com um aparato conceitual capaz de abordar adequadamente a estrutura, o funcionamento e os mecanismos característicos dos diferentes gêneros de textos;

- abordar os conhecimentos relativos às convenções da escrita, como a pontuação e a paragrafação, articulando-os com a produção de textos;

- contemplar o ensino-aprendizagem das regularidades ortográficas e também das principais irregularidades;

- estimular a reflexão e propiciar a construção dos conceitos abordados;

- recorrer a informações e conceitos isentos de erros e/ ou formulações que induzam a erros (Brasil, 2015, p. 18).

O Guia PNLD 2016 oferece aos professores uma oportunidade única de examinar os livros didáticos antes de selecioná-los para suas salas de aula. Ao fornecer resenhas detalhadas que apresentam uma visão geral, descrição e análise das obras, os professores podem avaliar cuidadosamente se os materiais atendem às necessidades específicas de seus estudantes e do currículo escolar. Essa prévia análise permite aos educadores tomarem decisões mais informadas e selecionar os recursos mais adequados para promover o aprendizado dos estudantes. Além disso, ao ter acesso a essa análise detalhada, os professores podem identificar pontos fortes e fracos de cada livro, facilitando a escolha do material mais relevante e eficaz para suas práticas pedagógicas.

Siga em Frente...

O que e como avaliar?

Russo (2012) no impulsiona a olhar para a avaliação em forma de progressão continuada, o que não exclui nenhum tipo de avaliação, seja ela formal, informal, contínua ou periódica, de conteúdos ou de processos. O professor deve estar atento ao trabalho diário dos estudantes, interagindo com eles, acompanhando o desenvolvimento das atividades e estimulando a reflexão. Essa observação minuciosa permite identificar aspectos cruciais, como a relevância do conteúdo, o tempo necessário para a conclusão das tarefas, o interesse individual e coletivo, e a efetividade das atividades. Dessa forma, torna-se um instrumento valioso não apenas para avaliar o progresso dos estudantes, mas também para analisar a própria prática pedagógica, fornecendo insights sobre possíveis ajustes e melhorias a serem implementados.

O reconhecimento de que a aprendizagem é um processo de construção contínua, aliado à compreensão da relevância de levar em conta o ritmo e o tempo de cada estudante levou à implementação de sistemas de ciclos na educação brasileira. Essa abordagem visa mitigar os impactos negativos causados pela interrupção do processo educacional, buscando garantir uma trajetória mais fluida e adaptada às necessidades individuais dos estudantes.

Nos primeiros anos de escolaridade, é comum que os estudantes, ao aprenderem a ler e escrever, necessitem de mais de um ano para dominar completamente o código da escrita e progredir em sua jornada de conhecimento e uso da língua. Nesse contexto, o sistema de ciclos se mostra muito apropriado, pois permite flexibilidade além dos limites impostos pelo ano letivo. Dado que o processo de alfabetização é contínuo, a prática pedagógica deve enfatizar intervenções sequenciais que levem em conta a realidade de cada estudante de maneira constante, independentemente do início de um novo ano letivo, garantindo, assim, a continuidade efetiva de sua aprendizagem.