Anatomofisiologia e Patologia do Sistema Digestório

Aula 1

Visão Geral do Sistema Digestório

Visão geral do sistema digestório

Olá, estudante! Nesta videoaula você irá conhecer a anatomia e histologia do sistema digestório, suas funções essenciais e o papel do sistema entérico. Prepare-se para uma jornada de conhecimento que enriquecerá sua compreensão do corpo humano e fortalecerá suas habilidades profissionais. Vamos começar?!

Ponto de Partida

O sistema digestório é fundamental para a sobrevivência e saúde do organismo. Ele é responsável pelo processamento dos alimentos ingeridos e transformação em nutrientes que possam absorvidos e, depois, utilizados pelo nosso corpo. Dessa forma, esse sistema abastece nosso organismo continuamente com água, eletrólitos, vitaminas e nutrientes.

Nesta aula, você, estudante, irá iniciar o estudo do sistema digestório. Você conhecerá um pouco mais da anatomia desse sistema e suas principais características histológicas. Você também será capaz de reconhecer a importância funcional do sistema digestório, tornando possível a compreensão e aplicação desses conhecimentos no seu dia a dia profissional.

A partir de agora você vai acompanhar um paciente de 45 anos que há meses vem sofrendo com sintomas persistentes de azia intensa, dificuldade para engolir alimentos sólidos e regurgitação frequente de comida com sabor ácido após as refeições. Esses desconfortos têm impactado negativamente sua qualidade de vida, interferindo em suas atividades diárias e no sono. Diante desses sintomas alarmantes, ele busca ajuda médica. Suspeitando de refluxo gastroesofágico, o médico opta por realizar uma endoscopia para investigar a presença ou não da patologia. Durante o procedimento, é retirada uma amostra da parede do esôfago para análise patológica. Ao examinar a amostra ao microscópio, o patologista observa a presença de alterações significativas na camada mucosa do esôfago, incluindo a presença de células inflamatórias na camada epitelial e seu espessamento devido à hiperplasia de sua camada basal. Essas alterações indicam um quadro de inflamação e irritação crônica no esôfago, compatível com o diagnóstico de refluxo gastroesofágico. Aproveitando esse contexto, você é capaz de explicar como é a estrutura geral do tubo gastrointestinal? Quais são as características histológicas normais da camada mucosa do esôfago e como elas diferem das observadas nesta amostra?

Vamos Começar!

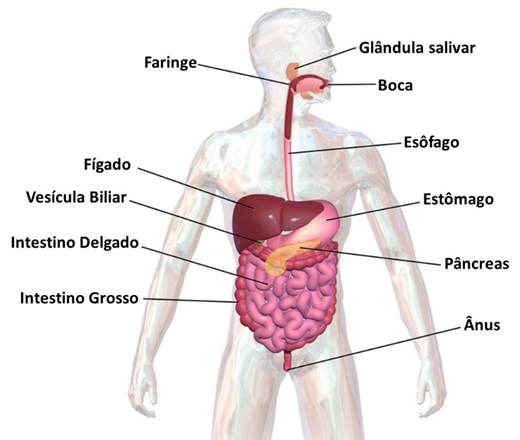

O sistema digestório é formado por uma série de órgãos que trabalham em conjunto para quebrar os alimentos ingeridos em moléculas menores, que podem ser absorvidas pelas células do corpo. Esses órgãos estão divididos em dois grupos: 1) canal alimentar, que é um tubo que se estende do esôfago até o ânus; e 2) órgãos acessórios do sistema digestório. O canal alimentar, também conhecido como trato gastrointestinal (TGI), inclui estruturas como o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e canal anal. Já os órgãos acessórios do sistema digestório incluem boca, dentes, língua, glândulas salivares, faringe, fígado, vesícula biliar e pâncreas, que atuam no processo da digestão, produzindo ou armazenando secreções que auxiliam na decomposição química dos alimentos, ou ainda, na digestão mecânica, mistura e deglutição dos alimentos ingeridos.

Assim, ao longo do canal alimentar, contrações musculares fragmentam fisicamente os alimentos e os impulsionam ao longo do trajeto, facilitando a sua mistura com líquidos digestivos. Enzimas secretadas pelos órgãos digestórios acessórios e por células do revestimento do canal alimentar realizam a degradação química dos alimentos, tornando-os adequados para a absorção ou eliminação. Dessa forma, o sistema digestório realiza uma série de processos físicos e químicos para transformar o alimento em nutrientes possíveis de serem absorvidos pelo corpo. Dentre os processos realizados, temos:

- Ingestão: o ato de ingerir os alimentos começa na boca, onde os alimentos são colocados, mastigados e misturados com saliva, facilitando a formação do bolo alimentar.

- Secreção: ao longo do dia, as células presentes na parede do TGI, bem como nos órgãos acessórios, secretam não somente enzimas, mas também água, ácido e tampões no lúmen do canal alimentar, facilitando o processo de digestão.

- Mistura e propulsão: ocorre devido à contração e ao relaxamento da musculatura lisa nas paredes do canal alimentar, que proporcionam a mistura dos alimentos com as secreções e os movimenta ao longo de todo TGI em direção ao ânus, um processo denominado motilidade.

- Digestão mecânica: promovida pela mastigação na boca e pelas contrações musculares ao longo do TGI (peristaltismo). Ocorre a quebra dos alimentos em pedaços menores, aumentando a superfície de contato e facilitando a digestão química.

- Digestão química: realizada por enzimas digestivas que atuam promovendo o desdobramento de moléculas de alimentos em nutrientes menores, como glicose, aminoácidos e ácidos graxos, possíveis de serem absorvidos pelo organismo.

- Absorção: os nutrientes resultantes da digestão são absorvidos pelas células da parede do intestino delgado e transportados para o sangue ou linfa, para serem distribuídos pelo corpo e utilizados como energia ou na construção e no reparo de tecidos.

- Eliminação: o material não digerido, microrganismos e os resíduos metabólicos que não foram absorvidos ao longo do TGI são eliminados do corpo na forma de fezes, através do reto e ânus, em um processo conhecido como defecação.

Siga em Frente...

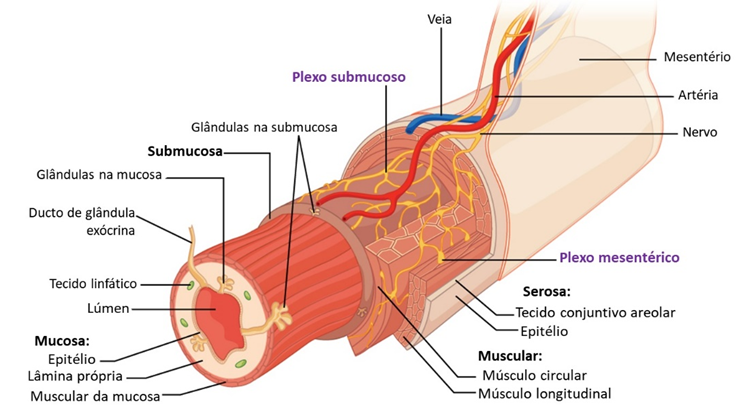

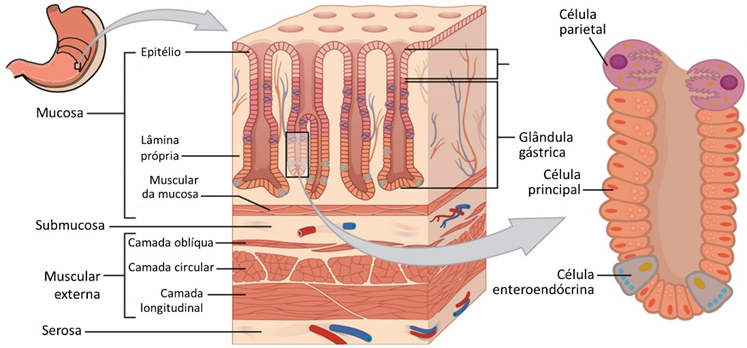

O TGI consiste em um tubo oco com uma cavidade central denominada lúmen. A parede do TGI apresenta uma composição básica formada por quatro camadas (ou túnicas) distintas de tecido. Da camada mais interna para a mais externa, temos: a mucosa, submucosa, muscular e serosa. A camada mucosa é constituída por: (a) um revestimento epitelial; (b) lâmina própria, uma camada de tecido conjuntivo frouxo contendo uma grande quantidade de vasos sanguíneos, linfáticos, células musculares lisas e, ocasionalmente, glândulas e tecido linfoide. A lâmina própria é responsável por disponibilizar os nutrientes absorvidos no canal alimentar para outros tecidos do corpo; e, (c) camada muscular da mucosa, que separa a camada mucosa da camada submucosa e, geralmente, compreende duas finas subcamadas de células musculares lisas, uma interna chamada de circular e outra externa denominada longitudinal, que facilitam o movimento da mucosa de forma independente dos outros movimentos do sistema digestório, promovendo um contato mais eficaz da mucosa com o alimento. A camada submucosa é formada por tecido conjuntivo e une a camada mucosa à camada muscular. A camada submucosa é constituída principalmente por muitos vasos sanguíneos e linfáticos e pelo plexo submucoso (cadeia de neurônios interconectados que inervam as células secretoras do epitélio da camada mucosa, regulando, principalmente, a secreção gastrointestinal e o fluxo sanguíneo local). A camada muscular consiste em duas subcamadas de músculo liso, uma subcamada interna circular e uma subcamada externa longitudinal. A contração da subcamada circular resulta em diminuição do diâmetro do lúmen do TGI, enquanto a contração da subcamada longitudinal acarreta o encurtamento desse tubo. Entre as duas subcamadas de músculo liso, encontramos o plexo mioentérico, além de tecido conjuntivo contendo vasos sanguíneos e linfáticos. O plexo mioentérico controla e coordena a atividade motora da camada muscular, permitindo que essa camada seja responsável pela geração dos movimentos peristálticos e segmentares ao longo do TGI. Os movimentos peristálticos são contrações rítmicas e coordenadas que empurram o alimento e os resíduos através do sistema digestório, facilitando a digestão e a eliminação. Já os movimentos segmentares são movimentos de mistura, que ajudam a misturar o alimento com os sucos digestivos e enzimas e, também a promover uma distribuição homogênea dos nutrientes ao longo do TGI. A camada serosa é uma membrana de tecido conjuntivo coberta por uma membrana serosa composta por mesotélio, que reveste externamente de todo o TGI, estando em continuidade com a membrana peritoneal (peritônio) que reveste a cavidade abdominal. A camada serosa desempenha um papel fundamental na proteção, lubrificação, fixação e suporte dos órgãos abdominais, contribuindo para o funcionamento eficiente do sistema digestório e para a integridade do sistema peritoneal.

Os plexos submucosos (ou de Meissner) e mioentérico (ou de Auerbach) fazem parte de uma terceira divisão do sistema nervoso chamada de sistema nervoso entérico, responsável por inervar a parede do TGI. Nesses plexos são encontrados neurônios motores, interneurônios e neurônios sensitivos. Os neurônios motores presentes no plexo mioentérico, localizado entre os músculos circular e longitudinal da camada muscular, controlam a motilidade do TGI, enquanto os neurônios motores do plexo submucoso, localizados na camada de células secretoras do epitélio da camada mucosa, controlam as secreções de muco, enzimas e fluidos digestivos desse tubo. Os interneurônios conectam os neurônios dos plexos mioentérico e submucoso. Já os neurônios sensitivos desse sistema, inervam o epitélio da camada mucosa e apresentam receptores que detectam estímulos oriundos do lúmen do TGI. Esses receptores respondem a determinadas substâncias químicas, presentes no alimento que se desloca pelo lúmen, e ao estiramento da parede do TGI.

Embora o sistema nervoso entérico possa funcionar de forma independente, ele pode ser regulado pelo sistema nervoso autônomo por meio de nervos simpáticos e parassimpáticos, que podem intensificar ou inibir a ação do sistema nervoso entérico. A estimulação parassimpática resulta em estímulo das atividades do TGI, enquanto a estimulação simpática inibe as atividades do TGI.

Agora que você conheceu as principais características morfofuncionais do sistema digestório, você entende a importância do conhecimento desse tema para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

gora que você conheceu e aprendeu a respeito das principais características anatômicas e histológicas do sistema digestório e como é a inervação desse sistema, vamos retomar nossa situação-problema. A partir de agora, vamos considerar o paciente de 45 anos que há meses vem sofrendo com sintomas persistentes de azia intensa, dificuldade para engolir alimentos sólidos e regurgitação frequente de comida com sabor ácido após as refeições. Ele procurou ajuda médica e pela análise dos sintomas, o médico, suspeitando de doença do refluxo gastroesofágico, opta por realizar uma endoscopia. A amostra da parede do esôfago retirada foi analisada em microscópio, sendo observada a presença de alterações significativas na camada mucosa do esôfago, incluindo a presença de células inflamatórias na camada epitelial e seu espessamento devido à hiperplasia de sua camada basal. A presença dessas alterações indica um quadro de inflamação e irritação crônica no esôfago, compatível com o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico.

Agora, você já é capaz de explicar como é a estrutura geral do tubo gastrointestinal, quais são as características histológicas normais da camada mucosa do esôfago e também como essas camadas diferem das observadas na amostra. Vamos lá?!

Primeiramente, é importante lembrar que a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é uma condição na qual ocorre o retorno involuntário do conteúdo gástrico de volta para o esôfago, causando sintomas como azia, regurgitação ácida e, em alguns casos, danos ao revestimento do esôfago. A fisiopatologia da DRGE envolve uma combinação de fatores anatômicos, fisiológicos e funcionais, como disfunção do esfíncter esofágico inferior, hérnia de hiato, aumento da pressão intra-abdominal (devido a gravidez ou obesidade, por exemplo) e aumento da produção de ácido gástrico. É importante lembrar também que o sistema digestório é dividido em: 1) trato gastrointestinal (TGI), compreendendo a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso; e 2) órgãos digestórios acessórios, como dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. O trato gastrointestinal tem uma organização geral sendo sua parede dividida em quatro camadas:

- Mucosa: camada mais interna, que está em contato direto com o conteúdo do lúmen. A mucosa é composta por três subcamadas: a) epitélio, com células especializadas em proteção, secreção e absorção; b) lâmina própria, formada por tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos e linfáticos, podendo apresentar em alguns segmentos glândulas responsáveis pela produção de muco e secreções; e, c) muscular da mucosa, uma camada delgada de músculo liso que auxilia no movimento da mucosa, independentemente dos outros movimentos realizados pelo TGI.

- Submucosa: camada constituída por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Além disso, contém glândulas que secretam muco para lubrificação da mucosa.

- Muscular: formada por duas subcamadas de músculo liso, a camada circular interna e a camada longitudinal externa. Essas camadas são responsáveis pelos movimentos do TGI, como os movimentos peristálticos e segmentares.

- Serosa ou adventícia: a camada mais externa do TGI, que reveste a parte externa do órgão. É composta principalmente por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e linfáticos.

Na amostra do paciente em questão, a camada mucosa apresentava alterações como presença de células inflamatórias na subcamada epitelial da mucosa e espessamento dessa subcamada (devido à hiperplasia da camada basal do epitélio). Assim, as características observadas na amostra eram bem diferentes do que se esperaria em condições normais, que seriam uma mucosa composta por epitélio escamoso estratificado não queratinizado, no qual a camada basal é formada por uma única camada de células, uma lâmina própria formada por tecido conjuntivo e uma camada de células musculares lisas.

Saiba Mais

Funções do sistema digestório

O sistema digestório é responsável por uma série de processos complexos que garantem a obtenção de nutrientes essenciais para o funcionamento do corpo humano. Desse modo, compreender as funções do sistema digestório é essencial para reconhecer a grande importância que este sistema desempenha.

Para saber mais sobre o sistema digestório e a sua importância para o funcionamento do nosso organismo, acesse a seguinte obra:

- Sistema digestório. Khan Academy.

Características anatômicas e histológicas do trato gastrointestinal

Conhecer as características anatômicas e histológicas do trato gastrointestinal (TGI) é crucial para compreender não apenas a estrutura do sistema digestório, mas também sua função e as possíveis complicações que podem surgir quando ocorrem alterações nesse sistema. Desde a boca até o ânus, o TGI é responsável pelos processos da digestão dos alimentos, absorção de nutrientes e eliminação de resíduos, sendo que cada segmento desse sistema está relacionado com um papel específico nesse complexo processo. Assim, ao compreender a anatomia e histologia do sistema digestório, podemos identificar melhor as causas de doenças gastrointestinais, além de diagnosticar e tratar problemas com mais eficácia.

Para explorar mais sobre esse tema, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. cap. 24, p. 939-945.

Inervação: sistema entérico e autônomo

O sistema nervoso entérico desempenha um papel fundamental no controle das funções digestivas, incluindo a regulação do peristaltismo, secreção de enzimas e neurotransmissores e coordenação da absorção de nutrientes. Sua importância reside na capacidade de controlar localmente esses processos, independentemente do comando proveniente do sistema nervoso central. O SNE é constituído de milhões de neurônios distribuídos ao longo do trato gastrointestinal, que são responsáveis por manter a homeostase digestiva. Diante de todas essas funções importantes exercidas por essa divisão do sistema nervoso, torna-se fundamental conhecê-lo. Assim, para saber mais sobre a inervação do sistema digestório e a sua importância para o funcionamento do organismo, acesse a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- MANHÃES-DE-CASTRO, R.; MARINHO, S. M. O. C. Visão geral do sistema digestório. In: CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. cap. 42, p. 571-573.

Referências Bibliográficas

GARTNER, L. P. Tratado de histologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022.

JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Aula 2

Digestão Mecânica e Química na Boca e Estômago

Digestão mecânica e química na boca e estômago

Olá, estudante! Nesta videoaula, você terá a oportunidade de explorar os fundamentos essenciais da anatomia e funções da boca, esôfago e estômago no processo da digestão, além de compreender em detalhes o fascinante processo da deglutição. Prepare-se para essa jornada de conhecimento e descobertas! Vamos lá?

Ponto de Partida

Nesta aula, você, estudante, irá continuar o estudo do sistema digestório. Você conhecerá um pouco mais da anatomia do esôfago e estômago e suas funções. Você também será capaz de reconhecer a importância funcional do processo de deglutição e digestão mecânica e química dos alimentos no estômago, tornando possível a compreensão e aplicação desses conhecimentos no seu dia a dia profissional.

A partir de agora, você irá acompanhar o caso de Dona Isabel. Ela tem 82 anos e, há um pouco mais de um ano, teve um acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico, que comprometeu todo seu lado direito. Como consequência, Dona Isabel tem apresentado dificuldade na hora de se alimentar, tendo muita dificuldade em deglutir alimentos e líquidos. Isso faz com que ela se engasgue com frequência e não consiga engolir os alimentos. Ela também tem apresentado escape de alimentos pelo nariz e pigarro após engolir. Por não conseguir se alimentar, ela acabou perdendo 12 kg nos últimos meses, comprometendo ainda mais sua saúde. Dona Isabel procurou atendimento médico e, durante sua consulta, o médico percebeu que ela apresentava sinais típicos de disfagia orofaríngea neurogênica, ocasionada pelo AVE. Diante do quadro apresentado pela Dona Isabel, você, estudante, conseguiria explicar qual seria a relação do AVE isquêmico com a presença da disfagia orofaríngea neurogênica apresentada pela Dona Isabel? Que fases da deglutição estariam comprometidas?

Vamos Começar!

O hábito de nos alimentarmos diariamente tem um propósito crucial para o organismo: fornecer os nutrientes necessários para a sobrevivência e o funcionamento adequado das células. No entanto, os alimentos, da forma como os ingerimos, não podem ser absorvidos diretamente. Eles precisam ser quebrados em moléculas menores para que possam ser absorvidos pelo nosso corpo. Essa quebra das moléculas ingeridas é o chamado processo de digestão e ocorre ao longo do sistema digestório.

Os processos de digestão mecânica e química iniciam na boca. O alimento, ao ser ingerido, é inicialmente triturado e esmagado pelos dentes (digestão mecânica), sendo manipulado pela língua e misturado à saliva, formando uma massa amolecida e umedecida, chamada de bolo alimentar. A saliva é secretada pelas glândulas salivares, principalmente pelas glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais, denominadas glândulas salivares maiores. A saliva é composta principalmente por água (cerca de 99,5%) e solutos (íons sódio, potássio, cloreto, fosfato e bicarbonato). Também contém na sua constituição ureia, ácido úrico, muco e proteínas, como enzimas e imunoglobulinas.

Duas enzimas secretadas na saliva contribuem para a digestão química na boca, a amilase salivar e a lipase salivar. A amilase salivar é responsável pela degradação do amido. A maior parte dos carboidratos que ingerimos na dieta são amidos e dissacarídeos como sacarose (açúcar comum) e lactose (açúcar do leite). Porém, esses carboidratos não podem ser absorvidos para a corrente sanguínea da forma como os ingerimos, eles precisam ser quebrados a monossacarídeos. A amilase salivar, após sua ativação por íons cloreto presentes na saliva, inicia a digestão do amido, quebrando-o em maltose que, posteriormente, junto com a sacarose e lactose ingeridas, é degradada em monossacarídeos (glicose, galactose e frutose) por enzimas no intestino delgado, podendo, dessa forma, ser absorvidos. Após o alimento ser deglutido, a amilase salivar continua agindo por, aproximadamente, 1 hora, até ser totalmente inativada pelos ácidos do estômago. A saliva também contém a lipase salivar (ou lipase lingual), que se torna ativa somente no ambiente ácido do estômago após o alimento ser deglutido. Essa enzima quebra os triglicerídeos (óleos e gorduras) em ácidos graxos e glicerídeos. Além da ação digestiva e de umedecimento e lubrificação do alimento e da boca, a saliva também está relacionada com: 1) gustação, pois dissolve os compostos químicos dos alimentos, permitindo que os receptores gustativos da língua detectem sabores; e 2) defesa, uma vez que apresenta a lisozima, uma enzima antibacteriana, e imunoglobulinas, que auxiliam na eliminação de vírus e bactérias. A saliva também auxilia na limpeza dos resíduos alimentares e partículas de alimentos dos dentes e língua, diminuindo o risco de cáries e outros problemas dentários.

Conforme o processo de mastigação acontece, o bolo alimentar é lubrificado com a saliva, facilitando a sua deglutição. O ato de engolir, ou deglutição, é o transporte do bolo alimentar ou de líquido para o estômago, passando pela faringe e esôfago. A deglutição é um intrincado mecanismo que envolve a ação conjunta e harmônica de músculos e nervos em etapas voluntárias e involuntárias. Embora o ato de deglutir seja um movimento automático, todo o processo é muito complexo.

A deglutição ocorre em três fases: (1) fase oral ou voluntária, que se inicia quando o bolo alimentar é voluntariamente empurrado pela língua e se move em direção à parte superior da cavidade oral. A laringe se eleva e a glote começa a cobrir a entrada para o sistema respiratório, ou seja, a entrada para a traqueia, impedindo que o material ingerido entre nesse sistema. Dessa forma, o bolo alimentar passa para a parte oral da faringe. Quando o bolo alimentar passa pela faringe em direção ao esôfago de forma involuntária, se inicia a fase faríngea (2), na qual a presença do bolo alimentar estimula os receptores da parte oral da faringe, fazendo com que o palato mole e a úvula se movam para cima para fechar a parte nasal da faringe, o que impede que os alimentos e líquidos ingeridos entrem na cavidade nasal. A epiglote, por sua vez, cobre a glote e fecha a abertura da traqueia. E, ainda, o esfíncter esofágico superior relaxa, permitindo a entrada do bolo alimentar no esôfago. A última fase da deglutição é chamada de esofágica (3), uma fase involuntária, que se inicia quando o bolo passa pelo esfíncter esofágico superior para o esôfago. Após a passagem do bolo alimentar, o esfíncter esofágico superior se fecha, a glote se abre e a respiração recomeça. Uma vez no esôfago, o bolo alimentar é deslocado em direção ao estômago por meio dos movimentos peristálticos (onda progressiva de contrações musculares que prossegue ao longo do esôfago, comprimindo o lúmen e forçando o bolo alimentar para frente). O esfíncter esofágico inferior se abre e permanece relaxado durante toda a deglutição, permitindo a entrada do bolo alimentar no estômago. Assim que o bolo alimentar passa por esse esfíncter, ele se fecha, finalizando a deglutição.

Siga em Frente...

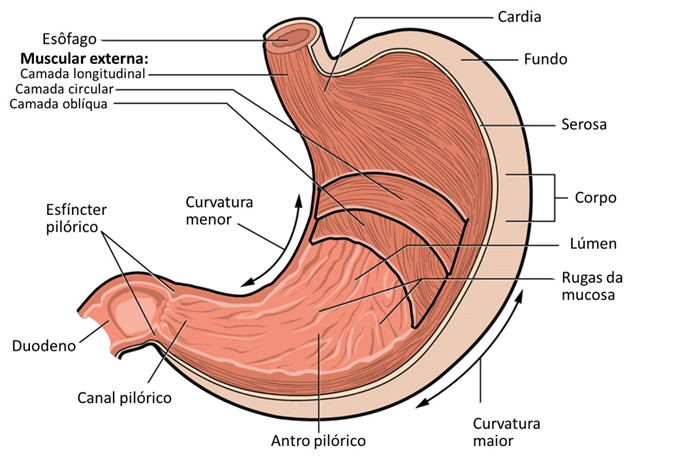

O estômago é um órgão em forma de saco, localizado do lado esquerdo do abdômen e que se comunica com o esôfago e duodeno (primeira parte do intestino delgado). É responsável por transformar o bolo alimentar em uma massa viscosa, chamada quimo, por meio da atividade muscular e química. O estômago é dividido em quatro partes: a cárdia, o fundo gástrico, o corpo gástrico e a parte pilórica (ou antro). A cárdia é a região de junção entre o esôfago e o estômago, localizada imediatamente abaixo do esfíncter esofágico inferior. O fundo gástrico corresponde a uma porção arredondada superior e à esquerda da cárdia. O corpo gástrico fica logo abaixo do fundo gástrico e corresponde à parte central (e maior) do estômago. E, ao final do estômago, temos a parte pilórica, porção mais próxima ao intestino delgado, composta pelo antro pilórico (em contato com o corpo gástrico), canal pilórico e piloro. O piloro se comunica com o duodeno por meio de um esfíncter de músculo liso, chamado músculo esfíncter do piloro. Quando o bolo alimentar adentra o estômago, ele fica armazenado no fundo gástrico, podendo permanecer por até 1 hora nesse local sem ser misturado com as secreções gástricas, como o suco gástrico. Isso permite que a amilase salivar continue realizando a quebra do amido. Conforme os movimentos peristálticos passam pelo estômago, o bolo alimentar se movimenta do corpo gástrico ao antro, em um processo chamado propulsão. Esse bolo alimentar é forçado para trás, em direção ao corpo gástrico, em um movimento chamado de retropulsão. Esses movimentos se repetem e fazem com que as partículas grandes dos alimentos sejam degradadas ao ponto de passarem pelo óstio pilórico. O resultado dessa ação mecânica é o bolo alimentar transformado em um líquido com consistência de sopa, chamado de quimo.

A mucosa gástrica é constituída, principalmente, por células parietais, principais e mucosa. As células parietais produzem fator intrínseco (glicoproteína necessária para a absorção da vitamina B12 no íleo) e ácido clorídrico (HCl). As células principais secretam pepsinogênio e lipase gástrica; as células mucosas secretam bicarbonato e muco. As secreções dessas células formam o suco gástrico, que totaliza 2 a 3 L/dia. O HCl é responsável pelo pH baixo do estômago (podendo variar de 1 a 4). Essa acidez inicia a digestão das proteínas, ativando o pepsinogênio em pepsina (enzima proteolítica). Essa enzima quebra as ligações peptídicas presentes nas proteínas, degradando-as em fragmentos menores chamados de peptídeos. Esses peptídeos são mais facilmente digeridos por outras enzimas presentes no trato gastrointestinal, que continuam o processo de quebra das proteínas em aminoácidos, os quais podem ser absorvidos no intestino delgado. A pepsina também desempenha um papel importante na defesa contra patógenos, pois pode degradar proteínas de organismos invasores, destruindo-os. Outra enzima do estômago que também participa da digestão química é a lipase gástrica, que hidrolisa os triglicerídeos (especialmente de cadeia média e curta) em ácidos graxos e monoglicerídeos. As células mucosas presentes na mucosa gástrica do estômago desempenham um papel crucial na proteção do revestimento gástrico contra o HCl e as enzimas digestivas presentes no suco gástrico. Elas secretam muco e bicarbonato para criar uma barreira protetora e manter o pH do estômago em níveis adequados para a digestão.

A secreção gástrica ocorre em três fases: cefálica, gástrica e intestinal. A fase cefálica é desencadeada pela percepção dos alimentos, mesmo antes de serem ingeridos, em resposta a estímulos sensoriais, como visão, olfato, sabor e pensamentos sobre comida. Este estágio é coordenado principalmente pelo sistema nervoso autônomo, especificamente pela divisão parassimpática, e envolve a liberação de acetilcolina (ACh) como neurotransmissor-chave, que estimula as células parietais e principais do estômago a secretar ácido clorídrico e pepsinogênio, respectivamente. A fase cefálica responde principalmente a estímulos condicionados e é responsável por cerca de 30% da produção total de suco gástrico. A ACh também estimula a secreção de gastrina pelas células G da mucosa gástrica. A gastrina também induz a produção de ácido clorídrico pelas células parietais. Quando o alimento chega ao estômago, temos o início da fase gástrica, na qual a presença de peptídeos e aminoácidos do bolo alimentar também estimula a liberação de gastrina, a qual serve de estímulo para a produção de suco gástrico. A fase gástrica responde principalmente a estímulos físicos e químicos e é responsável por cerca de 60% da produção total de suco gástrico. A última fase da secreção gástrica é a intestinal, que ocorre quando o quimo é liberado ao duodeno. A presença de ácido e lipídios no intestino delgado estimula a liberação de hormônios, como secretina e colecistocinina (CCK), que inibem a secreção gástrica. A secretina estimula a secreção de bicarbonato pelas células pancreáticas para neutralizar o ácido no intestino delgado, enquanto a CCK inibe a liberação de gastrina e reduz a motilidade gástrica. Essa fase regula a velocidade de esvaziamento gástrico e impede a sobrecarga do intestino delgado.

Agora, que você conheceu as principais características anatômicas e funcionais da boca, do esôfago e do estômago, você é capaz de compreender a importância do conhecimento desses conteúdos para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

Agora que você conheceu e aprendeu a respeito das principais características anatômicas e funcionais da boca, do esôfago e do estômago e como é o processo da deglutição, vamos retomar à situação-problema. A partir de agora, vamos considerar o caso da Dona Isabel, de 82 anos, que sofreu um acidente vascular (AVE) isquêmico, há um pouco mais de um ano, o qual comprometeu todo seu lado direito. Como consequência, ela tem apresentado dificuldade na hora de se alimentar, tendo muita dificuldade em deglutir alimentos e líquidos, fazendo com que ela se engasgue com frequência e não consiga engolir os alimentos. Ela também tem apresentado escape de alimentos pelo nariz e pigarro após engolir, além de perda de peso considerável que tem comprometido ainda mais sua saúde. Dona Isabel procurou atendimento médico e foi diagnosticada com disfagia orofaríngea neurogênica, ocasionada pelo AVE.

Agora, você já é capaz de explicar qual seria a relação do AVE isquêmico com a presença da disfagia orofaríngea neurogênica apresentada pela Dona Isabel e também que fases da deglutição estariam comprometidas nessa situação. Vamos lá?!

Primeiramente, é importante lembrar que o esôfago é responsável por transportar o alimento mastigado da boca até o estômago por meio dos movimentos peristálticos, que são ondas coordenadas de contração muscular ao longo de sua parede. Quando ocorre um AVE, seja ele isquêmico ou hemorrágico, áreas do cérebro que controlam a deglutição podem ser afetadas. Isso pode levar a disfunções na coordenação dos músculos responsáveis pela passagem do bolo alimentar da boca até o esôfago. A disfagia orofaríngea é uma das consequências mais comuns de um AVE, em que há dificuldade na fase oral ou faríngea da deglutição, podendo resultar em aspiração de alimentos ou líquidos para as vias respiratórias. Além disso, o comprometimento neurológico causado pelo AVE pode resultar em disfunção do esfíncter esofágico inferior, levando a um relaxamento inadequado deste músculo e, consequentemente, dificuldade na passagem do alimento do esôfago para o estômago, caracterizando a disfagia esofágica. Portanto, o AVE pode estar relacionado à disfagia esofágica devido aos efeitos diretos sobre o controle neurológico da deglutição, tanto na fase oral/faríngea quanto na fase esofágica. Vale lembrar que a deglutição compreende três fases: oral, faríngea e esofágica. Na fase oral, o bolo alimentar é formado e impulsionado para trás pela língua em direção à faringe. Assim, a disfunção na fase oral da deglutição pode afetar a passagem do bolo alimentar pelo esôfago, pois uma coordenação inadequada dos músculos orofaríngeos pode resultar em uma entrada insuficiente do bolo alimentar na faringe, dificultando seu subsequente transporte pelo esôfago. Na fase faríngea, o bolo alimentar passa pela faringe e é direcionado para o esôfago. Nessa fase, o esôfago desempenha um papel passivo ao receber o bolo alimentar da faringe e iniciar os movimentos peristálticos para transportá-lo para o estômago. Na fase esofágica, o bolo alimentar é impulsionado pelo esôfago até o estômago por meio de movimentos peristálticos.

Saiba Mais

Digestão na boca

A boca, um dos componentes do sistema digestório, desempenha um papel crucial no processo da digestão, tanto por meio da digestão mecânica quanto da digestão química. Os dois processos são fundamentais para a quebra dos alimentos e a preparação para a digestão posterior no trato gastrointestinal. A mastigação quebra os alimentos em pedaços menores e forma o bolo alimentar, enquanto a salivação fornece enzimas digestivas e lubrificação para facilitar a digestão de amido e a deglutição. Esses processos são fundamentais para a eficiência do sistema digestório e para a absorção adequada de nutrientes pelo corpo.

Para saber mais sobre a participação da boca no processo da digestão, acesse a seguinte obra:

- A boca. Khan Academy.

Processo de deglutição e movimentos peristálticos

A deglutição é um processo complexo e vital que garante o transporte dos alimentos da boca para o estômago de forma segura e eficiente, permitindo a ingestão adequada de alimentos e líquidos, protegendo as vias respiratórias e contribuindo para a nutrição e a qualidade de vida das pessoas.

Para saber mais sobre o processo da deglutição e a sua importância para o nosso organismo, acesse a seguinte obra:

- Etapas da deglutição. Kenhub.

Digestão no estômago

O estômago é essencial para o processo da digestão dos alimentos. Sua participação nesse processo vai desde a sua capacidade de armazenamento à liberação de ácido clorídrico e enzimas digestivas, sendo cada função essencial para garantir que os alimentos sejam quebrados e preparados para posterior absorção pelo corpo.

Para explorar mais sobre esse tema, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. cap. 21, p. 668-672.

Referências Bibliográficas

CURI, R.; PROCÓPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 14 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

OPENSTAX. Anatomy and Physiology 2e: 23.4 The Stomach. [S. l.]: OpenStax, c1999-2024. Disponível em: https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/23-4-the-stomach. Acesso em: 16 jul. 2024.

SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Aula 3

Digestão e Absorção no Intestino

Digestão e absorção no intestino

Olá, estudante! Nesta videoaula, você terá a oportunidade de mergulhar nos intricados processos de digestão e absorção que ocorrem no intestino, além de explorar o papel fundamental do fígado e do pâncreas nesse complexo processo. Prepare-se para uma jornada de conhecimento enriquecedora! Não perca esta oportunidade de expandir seus conhecimentos e aprimorar sua prática profissional! Vamos lá!

Ponto de Partida

Nesta aula, você, estudante, irá continuar o estudo do sistema digestório. Você conhecerá os fundamentos da digestão e absorção no intestino, bem como irá compreender os papéis essenciais desempenhados pelo fígado, vesícula biliar e pâncreas nesse complexo processo da digestão. Você também será capaz de reconhecer a importância funcional de todo esse processo, tornando possível a compreensão e aplicação desses conhecimentos no seu dia a dia profissional.

A partir de agora, você irá acompanhar o caso de Maria, de 30 anos, que procurou o serviço de emergência com dores abdominais intensas no quadrante superior direito, acompanhadas de náuseas, vômitos e febre. Ela relatou que os sintomas começaram há alguns dias e têm piorado progressivamente. Além disso, Maria referiu uma dor intensa que irradiava para o ombro direito. A dor iniciava em cólica e evoluía para contínua, sendo desencadeada principalmente pela ingestão de alimentos gordurosos. Ao realizar exames de imagem, ela foi diagnosticada com colecistite aguda. Diante do quadro clínico grave, Maria precisou passar por uma cirurgia de emergência para a remoção da vesícula biliar, conhecida como colecistectomia. Ao receber alta do hospital, seu médico pediu que, a partir daquele momento, ela tivesse uma dieta balanceada, com poucos alimentos gordurosos. Isso seria essencial para evitar complicações e promover uma boa saúde digestiva. Considerando o caso de Maria, você, estudante, saberia explicar qual é a função da vesícula biliar no sistema digestório e como ela está relacionada com a digestão de gorduras? Por que no caso da colecistite, a dor se intensifica quando o indivíduo ingere alimentos gordurosos? Por que após a remoção da vesícula biliar o ideal é uma dieta com poucos alimentos gordurosos? Quais seriam as consequências de uma dieta rica em alimentos gordurosos após a remoção da vesícula biliar?

Vamos Começar!

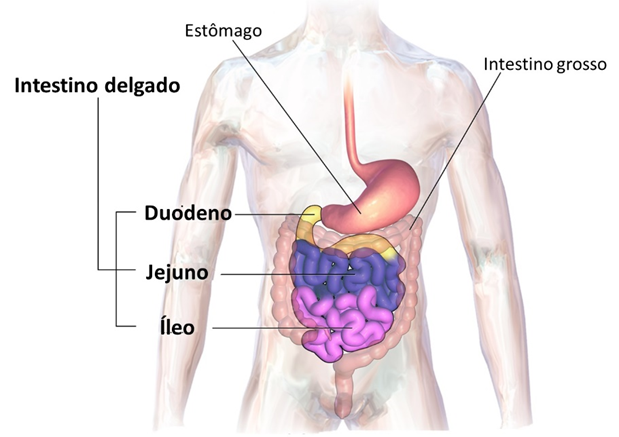

Após a formação do quimo no estômago, este é movido para o próximo seguimento do tubo gastrointestinal, o intestino delgado. A maior parte da absorção e da digestão de nutrientes ocorre nesse seguimento. O intestino delgado é um tubo com cerca de 3 metros de comprimento, que se estende do estômago até o intestino grosso. Ele é dividido em um segmento inicial denominado duodeno, com cerca de 25 cm de comprimento, seguido do jejuno e, por fim, o segmento mais longo, denominado íleo, que se une ao intestino grosso por um esfíncter de músculo liso, chamado óstio ileal. A parede do intestino delgado é composta pelas mesmas quatro camadas que formam a maior parte do canal alimentar: a túnica mucosa, a tela submucosa, a túnica muscular e a túnica serosa. A mucosa do intestino delgado possui diversas pregas que se projetam para o lúmen, semelhantes a dedos de luva, denominadas vilos ou vilosidades. Entre as inserções das vilosidades encontram-se as glândulas intestinais ou de Lieberkühn. No epitélio da camada mucosa, encontramos diferentes tipos celulares: 1) células absortivas ou enterócitos, que apresentam pequenas projeções densamente agrupadas na porção apical, denominadas microvilosidades. Essas células são responsáveis pela absorção de nutrientes, como glicose, aminoácidos, ácidos graxos e vitaminas, através das microvilosidades; 2) células caliciformes, que secretam muco, que protegem a mucosa intestinal, lubrificam a superfície e ajudam na passagem do conteúdo intestinal; 3) células de Paneth, localizadas nas criptas de Lieberkühn, são responsáveis pela secreção de enzimas antimicrobianas, como a lisozima e a defensina, que ajudam a proteger o intestino delgado contra bactérias patogênicas; 4) células enteroendócrinas, secretoras de substâncias como serotonina, gastrina, secretina, colecistocinina, glucagon e somatostatina, que regulam funções do TGI, como a motilidade, a secreção de sucos digestivos e a liberação de insulina e glucagon em resposta à presença de nutrientes; e 5) células M, encontradas no epitélio da mucosa sobre as placas de Peyer (situadas na submucosa do íleo), são responsáveis pela captura de antígenos e partículas microbianas do lúmen intestinal e sua apresentação aos linfócitos do sistema imunológico. Na submucosa duodenal, encontram-se as glândulas de Brünner ou duodenais, que produzem um muco alcalino espesso, que lubrifica a mucosa duodenal, a protege contra a ação do HCl. Uma outra particularidade é a presença das pregas circulares na túnica mucosa e tela submucosa. Essas cristas permanentes começam próximo à parte proximal do duodeno e terminam aproximadamente na porção média do íleo, aumentando a área de superfície para absorção, além de promoverem o movimento do quimo em espiral conforme flui pelo intestino delgado. Assim como as pregas circulares, as vilosidades e microvilosidades aumentam a área de superfície para o processo de digestão e absorção.

Siga em Frente...

Com a chegada do quimo no intestino delgado, o processo de digestão química depende, em grande parte, da atividade de pâncreas, fígado e vesícula biliar. O pâncreas é um órgão glandular, medindo, aproximadamente, 12 a 15 cm de comprimento, e localizado posteriormente à curvatura maior do estômago. O pâncreas é constituído de uma cabeça, um corpo e uma cauda, e possui funções exócrinas e endócrinas. A parte exócrina do pâncreas está diretamente relacionada com o processo de digestão, sendo formada por ácinos (pequenos aglomerados de células epiteliais glandulares), cujas células secretam o suco pancreático para o interior do duodeno, por meio do ducto pancreático. O suco pancreático é composto de água, eletrólitos, bicarbonato de sódio e várias enzimas. O bicarbonato de sódio é importante para a neutralização do ácido clorídrico proveniente do estômago, uma vez que o suco pancreático se mistura com o quimo no duodeno. Ao elevar o pH do quimo, tornando-o menos ácido, o bicarbonato de sódio interrompe a ação da pepsina do estômago e cria um pH adequado (ambiente alcalino) para a ação das enzimas digestivas pancreáticas, que são secretadas junto com o bicarbonato no duodeno. O suco pancreático contém várias enzimas essenciais ao processo de digestão dos nutrientes, como amilase pancreática, que digere o amido; tripsina, quimotripsina, carboxipeptidase e elastase, que digerem proteínas em peptídeos; lipase pancreática, que é a principal enzima que digere triglicerídeos em adultos; ribonuclease e desoxirribonuclease, que digerem ácido ribonucleico (RNA) e ácido desoxirribonucleico (DNA) em nucleotídeos. A maior parte das enzimas secretadas pelo pâncreas é inativa e se torna ativa quando chega ao intestino delgado. Como essas enzimas estão na forma inativa, elas não digerem as células do próprio pâncreas. Quando o tripsinogênio (forma inativa da tripsina) chega ao intestino delgado, é ativado pela enteroquinase (uma enzima presente na borda em escova) e convertido a tripsina, a forma ativa da enzima. A tripsina, por sua vez, atua no quimotripsinogênio, procarboxipeptidase e proelastase para produzir a quimotripsina, a carboxipeptidase e a elastase, respectivamente. A liberação do suco pancreático é estimulada pela distensão do intestino delgado, pela presença de alimentos, pelos sinais neurais e pelos hormônios secretina e colecistoquinina (CCK). Quando o quimo ácido proveniente do estômago entra no duodeno, ele estimula as células S enteroendócrinas, localizadas principalmente no duodeno, que liberam secretina. Esse hormônio estimula a produção e liberação de uma secreção rica em bicarbonato de sódio, ou seja, do suco pancreático. A presença de proteínas e lipídios no quimo estimulam as células I enteroendócrinas a liberar CCK, que induzem a liberação das enzimas digestivas pancreáticas. Desse modo, a secretina e CCK estimulam a liberação do suco pancreático para o duodeno. O suco pancreático chega ao duodeno através do ducto pancreático e do ducto pancreático acessório.

O fígado é a maior glândula do corpo e desempenha inúmeras funções metabólicas e excretoras vitais. Está localizado imediatamente abaixo do diafragma na cavidade abdominal. É dividido em dois lobos principais, o lobo hepático direito, grande, e o lobo hepático esquerdo, menor, separados pelo ligamento falciforme. Abaixo do fígado, no lobo hepático direito, está a vesícula biliar, um órgão no formato de uma pera, medindo de 7 a 10 cm de comprimento. A vesícula biliar pode ser dividida em fundo, corpo e colo. O fígado é formado pelos hepatócitos, canalículos biliares e sinusoides hepáticos. Os hepatócitos são as principais células funcionais do órgão, compondo, aproximadamente, 80% do seu volume, e são o local de produção da bile. Já os sinusoides hepáticos são capilares sanguíneos altamente permeáveis, que ficam entre os enterócitos, onde recebem sangue oxigenado da artéria hepática e sangue venoso rico em nutrientes da veia porta do fígado. Os hepatócitos liberam bile constantemente, e sua produção é aumentada conforme a presença de nutrientes durante o processo de digestão e absorção. A bile é uma solução não enzimática de cor amarelada, marrom ou verde-oliva, constituída por água, sais biliares, colesterol, lecitina, bilirrubina (produto residual da degradação da hemoglobina) e produtos insolúveis do metabolismo de xenobióticos e eletrólitos. Os sais biliares (sais de sódio e sais de potássio) presentes na bile são derivados do colesterol e agem na emulsificação dos lipídios, quebrando grandes glóbulos em gotículas pequenas e permitindo o acesso da lipase pancreática para hidrolisar os lipídios. Os sais biliares também ajudam na absorção de lipídios após a sua digestão. Embora a bile seja secretada continuamente nos hepatócitos, sua produção é aumentada durante as refeições, conforme a digestão e a absorção prosseguem no intestino delgado. Nos intervalos entre as refeições, depois que a maior parte da absorção já ocorreu, o ducto biliar se fecha e a bile flui para dentro da vesícula biliar para ser armazenada. A bile produzida pelos hepatócitos é drenada pelos canalículos biliares, os quais, por sua vez, se rearranjam e formam o ducto colédoco, que é responsável por liberar a bile no duodeno. O músculo do esfíncter da ampola hepatopancreática é o responsável por manter fechada a entrada para o duodeno (ducto colédoco). Com a chegada do quimo no duodeno, ocorre a liberação dos hormônios secretina e CCK, que estimulam o fluxo biliar. A secretina estimula a secreção de bile pelo fígado e a CCK faz a contração da vesícula biliar e a liberação de bile no duodeno. O ducto pancreático se une com o ducto biliar hepático antes de alcançar o duodeno, formando a ampola hepatopancreática, de modo que as secreções pancreáticas e biliar se misturam antes de entrarem no intestino.

A maior parte da digestão e absorção ocorre no intestino delgado, em razão disso, ele é adaptado para aumentar sua superfície absortiva. Quando o quimo chega ao duodeno, ocorre a formação de contrações rítmicas da camada muscular circular. Essas contrações são controladas, principalmente, pelo plexo mioentérico. Os movimentos de segmentação misturam o quimo aos sucos digestórios e colocam as partículas de alimentos em contato com a túnica mucosa para serem absorvidos. Esses movimentos ocorrem mais rapidamente no duodeno e, de modo progressivamente mais lento, no íleo. No entanto, eles não empurram o conteúdo intestinal ao longo do canal alimentar. Depois de a maior parte de uma refeição ter sido absorvida, o que diminui a distensão da parede do intestino delgado, os movimentos de segmentação cessam e o movimento peristáltico se inicia. Ele começa na parte inferior do estômago e empurra o quimo para a frente, ao longo de um trecho curto do intestino delgado. O movimento peristáltico no intestino delgado faz com que o quimo alcance o final do íleo em, aproximadamente, 90 a 120 minutos. Esse movimento se repete, fazendo com que o quimo permaneça no intestino delgado por 3 a 5 horas. Assim, no intestino delgado, ocorre a finalização do processo de digestão dos carboidratos, proteínas e lipídio, devido à mistura do quimo ao suco pancreático, bile e suco intestinal no intestino delgado. O suco intestinal é composto por água e muco e seu pH é ligeiramente alcalino, devido à alta concentração de íons bicarbonato. As células absortivas do intestino delgado sintetizam várias enzimas digestórias, chamadas enzimas da borda em escova e, desta forma, parte da digestão enzimática ocorre na superfície das células absortivas que revestem as vilosidades. Dentre as enzimas digestivas presentes na borda em escova, temos: 1) quatro enzimas que digerem carboidratos, a α-dextrinase, a maltase, a sacarase e a lactase; 2) enzimas que digerem proteínas, as peptidases (aminopeptidase e dipeptidase); e 3) dois tipos de enzimas que digerem nucleotídeos, as nucleosidases e fosfatases.

Todos os processos de digestão mecânica e química que ocorrem desde a boca até o intestino delgado têm como objetivo alterar as formas dos alimentos, para que eles possam ser absorvidos, ou seja, os nutrientes digeridos passam do canal alimentar para o sangue ou linfa. Em torno de 90% de toda a absorção de nutrientes ocorrem no intestino delgado, e os outros 10% ocorrem no estômago e no intestino grosso. Materiais não digeridos ou não absorvidos que sobram no intestino delgado passam para o intestino grosso, onde continua o processo de absorção.

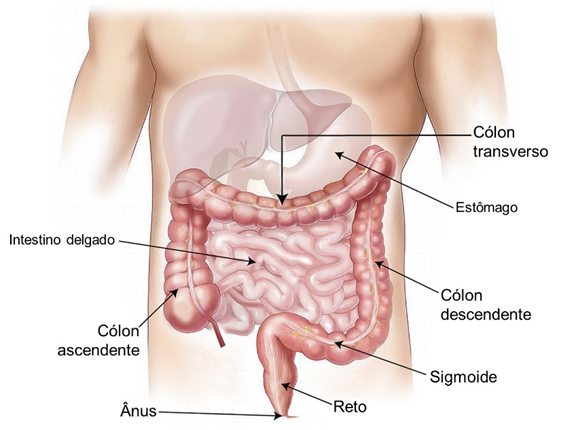

O intestino grosso é a parte final do TGI, tendo como principais funções: absorção de água, produção de determinadas vitaminas (como do complexo B e K), fermentação, produção de muco, formação da massa fecal e expulsão das fezes do corpo. Possui cerca de 1,5 m de comprimento e 6,5 cm de diâmetro em seres humanos vivos, se estendendo do íleo ao ânus. É dividido em quatro regiões: ceco, cólon (ascendente, transverso, descendente e sigmoide), reto e canal anal (ânus). Diferentemente do intestino delgado, a camada mucosa no intestino grosso não tem pregas (exceto no reto) e nem vilosidades. Contudo, existem as criptas, que produzem muco e absorvem água da massa fecal.

Agora que você conheceu as principais características anatômicas e funcionais do intestino delgado e grosso, fígado, vesícula biliar e pâncreas no processo da digestão, você é capaz de compreender a importância do conhecimento desses temas para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

Agora que você conheceu e aprendeu a respeito das principais características anatômicas e funcionais intestino delgado e grosso, fígado, vesícula biliar e pâncreas e como essas estruturas participam do processo da digestão e absorção de nutrientes, vamos retomar a situação-problema do início da aula. A partir de agora, vamos considerar o caso de Maria, 30 anos, que procurou o serviço de emergência com dores abdominais intensas no quadrante superior direito, acompanhadas de náuseas, vômitos e febre. Os sintomas começaram há alguns dias e pioraram progressivamente. Além disso, Maria apresentava uma dor intensa que irradiava para o ombro direito. A dor iniciava em cólica e evoluía para contínua, sendo desencadeada principalmente pela ingestão de alimentos gordurosos. Os exames de imagem revelaram uma colecistite aguda. E, devido ao quadro clínico grave, Maria precisou passar por uma cirurgia para a remoção da vesícula biliar, uma colecistectomia. Ao receber alta do hospital, foi instruída a realizar uma dieta balanceada, com poucos alimentos gordurosos, pois seria essencial para evitar complicações e promover uma boa saúde digestiva. Agora, você já é capaz de explicar: qual é a função da vesícula biliar no sistema digestório e como ela está relacionada com a digestão de gorduras. Também é possível explicar porque no caso da colecistite a dor se intensifica quando o indivíduo ingere alimentos gordurosos, porque após a remoção da vesícula biliar o ideal é uma dieta com poucos alimentos gordurosos e quais seriam as consequências de uma dieta rica em alimentos gordurosos após a remoção da vesícula biliar. Vamos lá?!

Primeiramente, é importante lembrar que a principal função da vesícula biliar é armazenar e concentrar a bile produzida pelo fígado. Quando alimentos gordurosos são ingeridos, a vesícula biliar libera bile no intestino delgado, onde ela ajuda a emulsificar as gorduras, facilitando sua digestão e absorção. A dor na colecistite geralmente se intensifica após a ingestão de alimentos gordurosos devido à contração da vesícula biliar. Quando uma pessoa ingere alimentos gordurosos, o estímulo para a liberação da bile da vesícula biliar é aumentado. No entanto, se houver cálculos biliares presentes na vesícula biliar ou se a vesícula estiver inflamada devido à colecistite, a contração da vesícula para liberar a bile pode causar dor intensa devido à obstrução parcial ou completa do fluxo de bile. Após a remoção da vesícula biliar, recomenda-se seguir uma dieta com pouca gordura e rica em fibras, incluindo alimentos como frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. Evitar alimentos fritos, ricos em gordura saturada e alimentos processados pode ajudar a minimizar os sintomas digestivos. Isso porque, após a remoção da vesícula biliar, o fígado continua a produzir bile, porém ela é liberada diretamente no intestino delgado, sem passar e ser armazenada pela vesícula biliar, diminuindo a capacidade de digestão de gorduras. Embora, muitas vezes, o fígado possa se adaptar aumentando a produção de bile para facilitar a digestão de gorduras, após a remoção da vesícula biliar, uma dieta rica em alimentos gordurosos pode sobrecarregar o sistema digestório, levando a sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, flatulência e diarreia.

Saiba Mais

Digestão no intestino

A digestão no intestino delgado desempenha um papel essencial na quebra dos alimentos em nutrientes absorvíveis pelo corpo. Nesta porção do trato gastrointestinal, enzimas digestivas secretadas pelo pâncreas e intestino delgado decompõem proteínas, gorduras e carboidratos em seus componentes básicos. Esses nutrientes são então absorvidos pelas vilosidades intestinais e transportados para a corrente sanguínea, fornecendo energia e nutrientes essenciais para as células do corpo. Assim, a digestão no intestino delgado é crucial para a nutrição adequada e o funcionamento saudável do organismo.

Para saber mais sobre o processo da digestão no intestino delgado, acesse a seguinte obra:

- Intestino delgado 1: estrutura. Khan Academy.

Absorção no intestino

A absorção no intestino delgado é vital para a assimilação dos nutrientes essenciais dos alimentos. Por meio das vilosidades intestinais, os nutrientes como glicose, aminoácidos, ácidos graxos e vitaminas são absorvidos para a corrente sanguínea e linfática, fornecendo energia e sustento para as células do corpo. Essa absorção eficiente é crucial para manter um estado nutricional adequado, suportar o crescimento, a reparação tecidual e o funcionamento saudável de todos os sistemas do organismo.

Para explorar mais sobre esse tema, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. cap. 21, p. 678-684.

Participação do fígado, vesícula biliar e pâncreas no processo da digestão

O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas são órgãos acessórios do sistema digestório e são estruturas essenciais para o processo de digestão no nosso organismo. O fígado produz a bile, que fica armazenada na vesícula biliar e depois é liberada no intestino delgado para ajudar na digestão de gorduras. O pâncreas secreta enzimas digestivas, cruciais para a quebra de carboidratos, gorduras e proteínas. Juntos, esses órgãos garantem a eficácia da digestão e absorção de nutrientes, promovendo a saúde e o bem-estar geral do organismo.

Para explorar mais sobre esse tema, leia a seguinte obra disponível na Biblioteca Virtual:

- TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. cap. 24, p. 962-968.

Referências Bibliográficas

CURI, R.; PROCÓPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

Aula 4

Patologias e Farmacoterapia Associadas ao Sistema Digestório

Patologias e farmacoterapia associadas ao sistema digestório

Olá, estudante! Nesta videoaula, você terá a oportunidade de explorar as principais patologias que acometem o trato gastrointestinal, bem como entender como agem os medicamentos utilizados no tratamento dessas patologias. Prepare-se para aprofundar seus conhecimentos e desenvolver habilidades práticas para lidar com essas condições na sua rotina profissional! Não perca esta oportunidade de expandir seus conhecimentos! Vamos lá!

Ponto de Partida

Nesta aula, você, caro estudante, irá continuar o estudo do sistema digestório. Você conhecerá as principais patologias relacionadas ao sistema digestório, seus sinais e sintomas, bem como a farmacoterapia associada. Você será capaz de compreender como esses temas o tornarão preparado para desafios do cotidiano profissional, lidando com situações clínicas complexas de maneira segura e competente. Portanto, mergulhe nesse conhecimento com entusiasmo e dedicação, pois ele será fundamental em sua jornada como futuro profissional. Vamos lá?!

A partir de agora, você irá acompanhar o caso do Pedro, 45 anos, vem sofrendo de sintomas persistentes de queimação no estômago, desconforto abdominal após as refeições e náuseas. Preocupado com sua saúde, ele decide procurar um médico para investigar a causa desses sintomas. Após uma consulta detalhada e a realização de exames clínicos, o médico solicita uma endoscopia para avaliar o estado da mucosa gástrica de Pedro. Durante a endoscopia, o médico observa que a mucosa gástrica de Pedro apresenta vermelhidão, edema e erosões superficiais, características compatíveis com um quadro de gastrite. Amostras da mucosa retiradas para análise patológica também indicam a presença de um quadro de gastrite, evidenciando inflamação e infiltrado de células inflamatórias na mucosa gástrica. Além disso, o teste da urease realizado com a amostra indica a presença da bactéria Helicobacter pylori (H. pylori), o que contribui para o desenvolvimento da gastrite de Pedro. Diante do diagnóstico de gastrite por H. pylori, o médico prescreve um tratamento que inclui amoxicilina 1g associado com claritromicina 500 mg, além do omeprazol 20 mg, a cada 12 horas, por 14 dias. E solicita o retorno de Pedro para reavaliação após o final do tratamento medicamentoso. Considerando o caso de Pedro, você, caro estudante, saberia explicar qual a relação da bactéria H. pylori com o quadro de gastrite? Existem outros sintomas que podem estar associados a esse quadro? Quais são os medicamentos prescritos para o tratamento da gastrite por H. pylori e qual o mecanismo de ação de cada um deles? Além da terapia medicamentosa, que outras medidas de estilo de vida Pedro pode adotar para auxiliar no tratamento da gastrite e promover a sua recuperação completa?

Vamos Começar!

O sistema digestório, responsável pela digestão e absorção de nutrientes essenciais, pode ser acometido por uma variedade de patologias que comprometem sua função, desde condições comuns, como gastrite e úlceras, até doenças mais complexas, como doença inflamatória intestinal e câncer gastrointestinal. As patologias gastrointestinais podem causar sintomas debilitantes e impactar significativamente a qualidade de vida de um indivíduo.

Gastrite

Uma das patologias mais comuns e que acomete o estômago é a gastrite. Esta é uma inflamação na mucosa gástrica que pode ser classificada em aguda ou crônica. A gastrite aguda é caracterizada por um processo inflamatório súbito e temporário da mucosa gástrica. As causas mais frequentes de gastrite aguda incluem: 1) o consumo excessivo de álcool; 2) o uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroides (AINES), como ácido acetilsalicílico (AAS) e ibuprofeno; 3) infecções graves; e 4) lesões traumáticas, como queimaduras e lesões graves na mucosa gástrica. É importante lembrar que o revestimento do estômago é impermeável ao ácido que ele secreta e também a outras substâncias irritantes. Isso se deve à existência da barreira de muco, secretado pelas células epiteliais mucosas superficiais, que impede a digestão das paredes estomacais pelas substâncias digestivas. Além disso, as células epiteliais mucosas do colo secretam bicarbonato, que é um importante componente do muco gástrico e ajuda a neutralizar o ácido clorídrico produzido pelas células parietais, contribuindo para manter um pH adequado na mucosa gástrica. Existem algumas substâncias que rompem essa barreira protetora do estômago, como o AAS e o álcool, que conseguem atravessar a camada lipídica das células do epitélio gástrico, ocasionando a destruição dessas células. O álcool também pode estimular a secreção de ácido clorídrico. Quando a barreira mucosa do estômago é quebrada, o epitélio fica vulnerável à ação dos ácidos e das enzimas gástricas, podendo ocasionar processos inflamatórios (gastrite) e até mesmo erosões na mucosa (úlceras). Os sintomas da gastrite aguda são variados e incluem: pirose, desconforto gástrico, vômito e, em casos mais graves, hemorragia e hematêmese (sangramento visível ao vômito). Em alguns casos, a gastrite aguda pode ser assintomática, como em casos de gastrite ocasionada por AAS. Na maior parte dos casos, a gastrite aguda se caracteriza por um distúrbio autolimitado, com recuperação e cicatrização completas dentro de alguns dias após a eliminação da condição ou do agente desencadeante.

A gastrite crônica é marcada por uma inflamação contínua da mucosa gástrica, que pode ser leve, moderada ou grave, dependendo da gravidade e da duração da condição. Com o tempo, a gastrite crônica pode levar à atrofia da mucosa gástrica, resultando na redução do número e da função das glândulas gástricas. Isso pode comprometer a capacidade do estômago de produzir ácido gástrico e enzimas digestivas, afetando a digestão e absorção de nutrientes. Em alguns casos, a gastrite crônica pode causar metaplasia intestinal, em que as células da mucosa gástrica são substituídas por células intestinais, aumentando o risco de desenvolvimento de câncer gástrico. A gastrite crônica pode ter diversas causas, incluindo uso prolongado de AINEs, consumo excessivo de álcool, estresse crônico, refluxo biliar e doenças autoimunes. Contudo, a infecção por Helicobacter pylori (H. pylori) é a causa mais comum da gastrite crônica, acometendo o antro e corpo do estômago. A H. pylori é uma bactéria gram-negativa, que pode colonizar as células epiteliais secretoras de muco do estômago, produzindo enzimas e toxinas que têm a capacidade de interferir na proteção local da mucosa gástrica contra a ação do ácido, causar inflamação intensa e desencadear uma reação imune. Além disso, a H. pylori produz amônia, que ajuda a protegê-lo do ácido gástrico e lhe permite romper e penetrar a camada mucosa. Essa bactéria é extremamente comum, encontrada em mais da metade da população mundial, porém as taxas de contaminação são ainda mais altas nos países mais pobres, onde o saneamento básico e os padrões de higiene pessoal são precários. A principal forma de contaminação é a via fecal-oral, pois a bactéria só consegue alcançar a mucosa gástrica pela boca, visto que se trata de um microrganismo não invasivo. Os pacientes podem ser assintomáticos ou apresentar vários graus de dispepsia (sensação de dor ou desconforto na parte superior do estômago). A infecção pode evoluir e causar gastrite erosiva e até mesmo úlcera gástrica. A longo prazo, a infecção aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de estômago. A endoscopia digestiva alta com biópsia e o teste de urease, são bastante utilizados para o diagnóstico de H. pylori. O tratamento da gastrite ocasionada por essa bactéria consiste em sua eliminação com um esquema que utiliza de dois a três antibióticos (amoxicilina e claritromicina, por exemplo) combinado com inibidores da bomba de prótons (omeprazol, por exemplo), por um período de 7-14 dias.

Úlceras

As úlceras pépticas são lesões que ocorrem no revestimento do estômago (úlceras gástricas) ou no duodeno (úlceras duodenais) e estão geralmente associadas à infecção por H. pylori, ao uso de AINES ou ao tabagismo. Os sintomas mais comuns são dor epigástrica, sensação de queimação, eructações e distensão abdominal. Na úlcera gástrica, esses sintomas tendem a aparecer logo após uma refeição; na úlcera duodenal, de duas a três horas após a refeição. O diagnóstico é dado por exame de endoscopia, pelo qual se pode visualizar a úlcera e determinar seu grau de sangramento. As complicações mais comuns da úlcera péptica são hemorragia, perfuração (ocorre quando uma úlcera erode e atravessa todas as camadas da parede do estômago ou do duodeno), além de obstrução do orifício de saída do estômago. O tratamento da úlcera tem como objetivo erradicar a causa e assegurar a cura definitiva da doença. Assim, o tratamento farmacológico enfatiza a erradicação da H. pylori, a atenuação dos sintomas da úlcera e a cicatrização da lesão. Fármacos neutralizadores de acidez, inibidores da secreção ácida e protetores da mucosa são usados para atenuar os sintomas e promover a cicatrização da cratera da úlcera. Anti-inflamatórios não esteroides e AAS devem ser evitados, quando possível.

Náuseas e vômitos

As náuseas e os vômitos são respostas fisiológicas comuns a muitos distúrbios do trato gastrointestinal (TGI). A náusea é definida como uma sensação desagradável e mal definida, ocasionada pela estimulação do centro bulbar do vômito e, frequentemente, antecede ou acompanha os vômitos. Pode ter diferentes causas, como enxaqueca, hipoglicemia, intoxicação alimentar, gastroenterite, enjoo de movimento, medicamentos, entre outras. A ânsia de vômito consiste em movimentos espasmódicos rítmicos do diafragma, da parede torácica e dos músculos abdominais, que antecede ou se alterna com períodos de vômitos. O vômito é a expulsão forçada e súbita do conteúdo gástrico pela boca e, em geral, é precedido de náuseas. Atua como um mecanismo fisiológico protetor, diminuindo a possibilidade de substâncias nocivas ingeridas causarem danos, uma vez que resulta no esvaziamento do conteúdo do estômago e de algumas partes do intestino delgado. O ato de vomitar envolve ativação do centro do vômito (localizado na região dorsal da formação reticular do bulbo, perto dos núcleos sensoriais do nervo vago) e da zona do gatilho quimiorreceptor (localizada em uma área pequena do assoalho do quarto ventrículo, onde fica exposta ao sangue e ao líquido cerebrospinal). O centro do vômito recebe estímulos do sistema digestório e de outros órgãos, do córtex cerebral e do aparelho vestibular, enquanto a zona do gatilho quimiorreceptor é ativada por muitos fármacos e por toxinas endógenas e exógenas. O ato de vomitar consiste em uma respiração profunda, fechamento das vias respiratórias e desencadeamento de uma contração forte e violenta do diafragma e dos músculos abdominais, acompanhada pelo relaxamento do esfíncter gastresofágico. A respiração é interrompida durante o ato, que pode estar acompanhado de tontura, vertigem, queda da pressão arterial e bradicardia.

Siga em Frente...

Cálculos biliares

Uma outra patologia que acomete o TGI, mais especificamente a vesícula biliar, é a colelitíase ou cálculos biliares. Esta doença é caracterizada pela presença de um ou mais cálculos dentro da vesícula biliar, ocasionados pela precipitação das substâncias contidas na bile, principalmente colesterol e bilirrubina. Diferentes fatores podem contribuir para a formação dos cálculos biliares, como: 1) desequilíbrio na composição da bile, dos componentes como colesterol, bilirrubina e sais biliares, podendo ocorrer a formação de cristais que eventualmente se aglutinam para formar os cálculos biliares; 2) supersaturação da bile, com colesterol ou bilirrubina, devido a vários fatores, como dieta rica em gordura, obesidade, gravidez, uso de contraceptivos orais, diabetes e condições genéticas. Quando a bile contém uma quantidade excessiva desses componentes, pode ocorrer a precipitação de cristais, que se aglutinam e formam cálculos biliares; e estase biliar, que é a redução do fluxo de bile nos ductos biliares, predispondo à formação de cálculos biliares. Isso pode ocorrer devido a uma variedade de fatores, incluindo contração inadequada da vesícula biliar, obstrução dos ductos biliares, ou função anormal do esfíncter de Oddi, que regula o fluxo de bile do ducto biliar comum para o intestino delgado. Geralmente, a colelitíase é assintomática, sendo observados sintomas quando os cálculos obstruem o fluxo biliar ou provocam inflamação. Nesses casos, observa-se a presença de dor (cólica biliar), geralmente localizada no quadrante superior direito ou na região epigástrica, podendo ser referida à parte superior do dorso, ombro direito ou à região interescapular. Pode ser acompanhada de náusea e vômitos. A ultrassonografia abdominal é o exame de imagem de escolha para a detecção de cálculos na vesícula biliar. O tratamento geralmente envolve a remoção cirúrgica da vesícula biliar, chamada colecistectomia.

Constipação intestinal

A constipação intestinal, também conhecida como prisão de ventre, é um distúrbio na motilidade gastrointestinal, caracterizada pela dificuldade persistente em evacuar ou pela passagem de fezes duras e secas, geralmente associadas a uma frequência reduzida de evacuações. É uma condição multifatorial, influenciada por diversos fatores que afetam a função normal do intestino, como distúrbio primário da motilidade intestinal, um efeito colateral de um fármaco, um problema associado à outra doença ou um sintoma de lesões obstrutivas do sistema digestório. Incapacidade de reagir ao desejo urgente de defecar, ingestão insuficiente de fibras dietéticas e líquidos, enfraquecimento dos músculos abdominais, inatividade e repouso ao leito, gestação e hemorroidas são as causas mais comuns de constipação intestinal. Essa condição pode ser classificada em três grupos: 1) constipação intestinal com trânsito normal, caracterizada por dificuldade percebida de defecar que, em geral, melhora com o aumento da ingestão de líquidos e fibras; 2) constipação intestinal com trânsito lento, caracterizada por defecação infrequente e, comumente, é causada por distúrbios da função motora do intestino grosso; e 3) distúrbios da defecação, que também estão relacionados às causas da constipação e são atribuídos mais comumente às anormalidades da coordenação muscular do assoalho pélvico ou do esfíncter anal. Existem algumas doenças que causam constipação intestinal crônica, como os transtornos neurológicos (traumatismo raquimedular, doença de Parkinson e esclerose múltipla), distúrbios endócrinos (hipotireoidismo) e lesões obstrutivas do sistema digestório. Muitos fármacos também podem ocasionar constipação intestinal, como os narcóticos, anticolinérgicos, bloqueadores do canal de cálcio, diuréticos, cálcio (antiácidos e suplementos), suplementos de ferro, antiácidos com alumínio, entre outros. O diagnóstico da constipação intestinal é, comumente, baseado no relato de defecação infrequente, esforço para defecar, eliminação de fezes duras e em bolotas, ou sensação de esvaziamento incompleto depois de defecar. O tratamento é voltado para amenizar as causas do quadro de constipação intestinal e buscar alternativas que possam auxiliar esse processo, como: estabelecer um horário depois das refeições para defecar; simular uma posição agachada enquanto o indivíduo está sentado no vaso sanitário, com a elevação dos pés, o que pode facilitar a defecação; ingestão adequada de líquidos e alimentos que aumentam o bolo fecal, como as fibras alimentares; prática de exercícios físicos. No entanto, laxantes e enemas devem ser utilizados com cautela, uma vez que esses fármacos interferem no reflexo de defecação e podem danificar a mucosa retal.

Diarreia

A diarreia é um outro distúrbio muito comum que compromete a motilidade intestinal, sendo definida como uma eliminação excessivamente frequente de fezes moles ou malformadas. Ela pode ser aguda ou crônica e tem como causa agentes infecciosos, intolerância alimentar, fármacos ou doença intestinal. A diarreia aguda começa de forma súbita, persiste por menos de duas semanas e, geralmente, é causada por agentes infecciosos. Ela pode ser inflamatória, caracterizada por febre e diarreia sanguinolenta (disenteria). Neste caso, é ocasionada por microrganismos patogênicos, os quais possuem a capacidade de invadir as células intestinais ou produzir toxinas. Na diarreia aguda inflamatória, a eliminação de fezes é frequente e com pequeno volume. A defecação está associada às cólicas, há uma urgência para defecar e tenesmo. Já na diarreia aguda não inflamatória, há eliminação de fezes líquidas volumosas, mas sem sangue, cólicas periumbilicais, distensão abdominal por gases, náuseas ou vômitos. A diarreia é considerada crônica quando os sintomas persistem por quatro semanas ou mais. Neste caso, está relacionada a distúrbios do TGI, como doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino curto, síndromes de má absorção, doenças endócrinas, entre outras. Pode ser definida como: 1) secretória, que ocorre quando os processos secretórios do intestino estão exacerbados, ou seja, o intestino delgado e o intestino grosso secretam sais (especialmente, cloreto de sódio) e água nas fezes; 2) inflamatória, associada a processos inflamatórios agudou ou crônicos, como a colite ulcerativa ou Doença de Crohn, e se caracteriza por um aumento da frequência e urgência para defecar, cólica, tenesmo, incontinência fecal e despertar durante a noite com desejo urgente de defecar; 3) infecciosa, causada por infecções parasitárias persistentes, como os protozoários Giardia, E. histolytica e Cyclospora; e 4) osmótica, causada por nutrientes ou eletrólitos mal absorvidos, que retêm água no lúmen. Essa água é atraída para dentro do lúmen intestinal pela concentração hiperosmótica do seu conteúdo em tal volume que o cólon não consegue reabsorver o excesso de líquido. Isso ocorre nos casos de intolerância à lactose, quando o indivíduo tem uma deficiência da enzima lactase, a qual está localizada na extremidade das vilosidades da mucosa do intestino delgado e tem a função de degradar a lactose em glicose e galactose. Uma vez que a digestão e a absorção da lactose estão prejudicadas, a lactose não hidrolisada tem atividade osmótica no lúmen intestinal, além de chegar intacta ao intestino grosso, onde a microbiota intestinal cliva essa lactose em ácidos graxos de cadeia curta e gás, principalmente hidrogênio (H2), dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4). Essa retenção da lactose no intestino é a responsável pelos sintomas característicos, como diarreia osmótica e distensão abdominal devido à produção de gases pela microbiota intestinal.

Agora que você conheceu as principais patologias que acometem o sistema digestório e como são os seus tratamentos medicamentosos, você é capaz de compreender a importância do conhecimento desses temas para uma boa atuação profissional.

Vamos Exercitar?

Agora que você conheceu e aprendeu a respeito das principais as principais patologias que acometem o sistema digestório e como são os seus tratamentos medicamentosos, vamos retomar a situação-problema. A partir de agora, vamos considerar o caso do Pedro, 45 anos, que vinha sofrendo de sintomas persistentes de queimação no estômago, desconforto abdominal após as refeições e náuseas. Ele procurou atendimento médico, realizou uma endoscopia, que mostrou presença de vermelhidão, edema e erosões superficiais na sua mucosa gástrica, características compatíveis com um quadro de gastrite. A análise patológica da mucosa gástrica de Pedro também indicou um quadro de gastrite, evidenciando inflamação e infiltrado de células inflamatórias. Além disso, o teste da urease realizado com a amostra indicou a presença da bactéria Helicobacter pylori (H. pylori), o que contribui para o desenvolvimento da gastrite de Pedro. Diante do diagnóstico de gastrite por H. pylori, o médico prescreveu um tratamento que inclui amoxicilina 1g associado com claritromicina 500 mg, além do omeprazol 20 mg, a cada 12 horas, por 14 dias e solicitou o retorno de Pedro para reavaliação após o final do tratamento medicamentoso. Agora você já é capaz de explicar qual a relação da bactéria H. pylori com o quadro de gastrite e se existem outros sintomas que podem estar associados a esse quadro. E, também, quais seriam os medicamentos prescritos para o tratamento da gastrite por H. pylori e qual o mecanismo de ação de cada um deles. Além disso, você também é capaz de explicar, além da terapia medicamentosa, que outras medidas de estilo de vida Pedro pode adotar para auxiliar no tratamento da gastrite e promover a sua recuperação completa.

Primeiramente, é importante lembrar que a gastrite é uma inflamação da mucosa gástrica. Pode ser aguda ou crônica. A Helicobacter pylori (H. pylori) é uma bactéria gram-negativa que coloniza o estômago humano e desempenha um papel significativo na ocorrência de gastrite. Sua participação na gastrite é complexa e envolve vários mecanismos. A H. pylori coloniza a mucosa gástrica e desencadeia uma resposta inflamatória crônica, causando danos às células da mucosa do estômago. Suas toxinas e enzimas, como a urease, aumentam a acidez gástrica e causam danos diretos às células da mucosa, levando à inflamação e às erosões na mucosa gástrica, características do quadro de gastrite observado em Pedro. Além disso, a H. pylori pode causar danos à barreira mucosa do estômago, tornando-a mais vulnerável à ação de ácidos gástricos e pepsinas. Isso pode levar à erosão da mucosa e ao desenvolvimento de gastrite erosiva. A presença dessa bactéria está associada a um risco maior de desenvolvimento de úlceras pépticas e câncer gástrico. Além dos sintomas relatados por Pedro, como queimação no estômago, desconforto abdominal após as refeições e náuseas, outros sintomas comuns da gastrite incluem azia, perda de apetite, sensação de plenitude gástrica, vômitos e fezes escuras devido a sangramento no TGI. O tratamento medicamentoso em quadros de gastrite ocasionadas por H. pylori inclui: a associação dos antibióticos amoxicilina 1g (age inibindo a síntese da parede celular bacteriana, resultando na morte das bactérias H. pylori) e claritromicina 500 mg (atua interferindo na síntese proteica bacteriana, levando à morte das bactérias) e omeprazol 20 mg (inibidor da bomba de prótons que reduz a produção de ácido gástrico, ajudando a aliviar os sintomas da gastrite e facilitando a cicatrização da mucosa gástrica). Além da terapia medicamentosa, o paciente acometido por gastrite crônica ocasionada por H. pylori pode adotar algumas medidas para auxiliar no tratamento, que incluem: evitar alimentos irritantes, como café, álcool, alimentos gordurosos e condimentados; manter uma dieta leve e equilibrada, rica em frutas, legumes e fibras; evitar fumar, pois o tabagismo pode piorar os sintomas da gastrite; reduzir o estresse por meio de técnicas de relaxamento, como meditação ou ioga; evitar o uso indiscriminado de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), que podem irritar a mucosa gástrica e piorar a gastrite.

Saiba Mais

Gastrites, úlceras e vômito