A Epidemiologia no Sistema Único de Saúde.

Aula 1

Epidemiologia na Formulação de Políticas de Saúde

Epidemiologia na Formulação de Políticas de Saúde

Seja bem-vindo ä disciplina de Saúde Pública!

Convidamos você para esta videoaula sobre os fundamentos da epidemiologia. Exploraremos os indicadores de saúde, ferramentas fundamentais na avaliação do estado de saúde de uma população. Compreenderemos como esses indicadores refletem as condições de vida, acesso a serviços de saúde e outros fatores determinantes!

Ponto de Partida

A nossa meta com esta videoaula é oferecer uma compreensão abrangente sobre a epidemiologia, uma ciência que vai além de números e estatísticas, explorando o processo saúde-doença em comunidades. Vamos aprender como esta disciplina analisa a distribuição, os fatores determinantes das enfermidades e os eventos associados à saúde coletiva.

Descobriremos a evolução do conceito de epidemiologia, desde as suas raízes históricas até a sua abordagem contemporânea.

Compreenderemos os princípios básicos da epidemiologia, que fundamentam a análise dos eventos relacionados à saúde em populações.

Vamos Começar!

A epidemiologia se constitui, atualmente, na principal ciência da informação em saúde, base da medicina, da saúde coletiva e das outras formações profissionais em saúde. Pode-se defini-la como a abordagem dos fenômenos da saúde-doença-cuidado, por meio da quantificação, usando bastante o cálculo matemático e as técnicas estatísticas de amostragem e de análise (ALMEIDA FILHO; BARRETO; ROUQUAYROL, 2017).

Epidemiologia pode ser definida como a ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde (ROUQUAYROL; GOLDBAUM; SANTANA, 2013).

Etimologicamente, “epidemiologia” (epi = sobre; demo = população; logos = tratado) significa o estudo do que afeta a população. O conceito original de epidemiologia, que se restringia ao estudo de epidemias de doenças transmissíveis, prevaleceu por longo tempo. Recentemente, o conceito evoluiu de modo a abranger praticamente todos os eventos relacionados à saúde das populações:

- Descrever as condições de saúde da população.

- Identificar quais são os fatores determinantes da situação de saúde.

- Avaliar o impacto das ações e políticas de saúde.

Por exemplo, uma das principais razões para internações em idosos é a pneumonia, enquanto outra causa significativa é a gripe. Diante dessa realidade preocupante, o Ministério da Saúde passou a oferecer gratuitamente a vacina contra a influenza para indivíduos com 60 anos de idade ou mais há alguns anos. Uma análise revelou que "houve uma redução nos picos sazonais da proporção de internações e nas taxas por mil habitantes após a implementação da vacinação em ambos os sexos, indicando um possível impacto das vacinas disponibilizadas pelo Programa de Vacinação do Idoso". Certamente, novas pesquisas estão em andamento e, a partir desses achados epidemiológicos, os gestores de saúde poderão embasar suas decisões.

A epidemiologia concentra-se em populações inteiras ou em suas amostras, utilizando indicadores de saúde e outros dados epidemiológicos obtidos por meio da coleta e análise de dados com métodos estatísticos. Essa abordagem visa realizar diagnósticos de saúde que subsidiem a implementação de medidas coletivas para promoção da saúde e prevenção de doenças (MEDRONHO, 2005; ROUQUAYROL e ALMEIDA FILHO, 2033).

Portanto, a habilidade de aplicar o método epidemiológico é essencial para todos os profissionais de saúde que buscam reduzir doenças, promover saúde e aprimorar os níveis de saúde da população. Isso é especialmente crucial para aqueles que atuam na Estratégia e Saúde da Família, pois necessitam compreender integralmente as complexidades e as peculiaridades de uma área do conhecimento tão abrangente.

Siga em Frente...

Um dos propósitos da epidemiologia é fornecer uma descrição das condições de saúde da população, quantificando a frequência com que ocorrem problemas de saúde em grupos humanos. Para realizar essa análise, são empregadas as medidas de incidência e prevalência.

A incidência diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença em um determinado intervalo de tempo, assemelhando-se a um "filme" que retrata a ocorrência da doença, em que cada quadro pode representar um novo caso ou casos adicionais (PEREIRA, 2013). Essa medida é dinâmica, focando nos casos novos ou incidentes, ou seja, aqueles indivíduos que não estavam doentes no início do período de observação, mas desenvolveram a enfermidade ao longo desse período. Detectar esses casos requer a observação de cada indivíduo pelo menos duas vezes ou o conhecimento da data do diagnóstico.

Por outro lado, a prevalência refere-se ao número de casos existentes de uma doença em um momento específico, proporcionando uma "fotografia" da sua ocorrência e sendo, portanto, uma medida estática. Inclui os casos existentes daqueles que adoeceram em algum momento do passado, somados aos casos novos daqueles que ainda estão vivos e doentes (MEDRONHO, 2005; PEREIRA, 2013).

As principais métricas de ocorrência de doenças e os indicadores essenciais de saúde são utilizados para avaliar o panorama epidemiológico de uma população e estimar o seu nível de desenvolvimento social e econômico. É importante notar que vários indicadores de saúde refletem de maneira indireta a carência de infraestrutura e organização nos serviços de saúde, assim como a falta de educação e informação em saúde na sociedade.

Como o termo já sugere, medidas de frequências de doenças são indicadores construídos com o objetivo de mensurar a ocorrência de doenças na população.

Os indicadores de saúde podem ser categorizados em (PEREIRA, 2013):

- mortalidade e sobrevida;

- morbidade;

- nutrição, crescimento e desenvolvimento;

- aspectos demográficos;

- condições socioeconômicas e saúde ambiental.

Terminologias comuns em epidemiologia:

- Epidemiologia: ciência que estuda a distribuição e os determinantes de eventos relacionados à saúde em populações humanas, além de desenvolver métodos para controle e prevenção de doenças.

- Saúde Coletiva: área da saúde que abrange a promoção, proteção e recuperação da saúde, considerando aspectos populacionais e coletivos.

- Incidência: número de novos casos de uma doença em uma população durante um período de tempo específico.

- Prevalência: número total de casos de uma doença em uma população em um determinado momento.

- Surto Epidemiológico: aumento inesperado de casos de uma doença em uma área geográfica específica e em um curto período.

- Endemia: presença constante e habitual de uma doença em uma determinada área geográfica.

- Pandemia: epidemia que se espalha por vários países ou continentes.

- Fator de Risco: característica ou exposição que aumenta a probabilidade de ocorrência de uma doença.

- Coorte: grupo de pessoas que compartilham uma característica comum e são acompanhadas ao longo do tempo para avaliar a incidência de doenças.

- Estudo Caso-controle: método de pesquisa epidemiológica que compara indivíduos com uma doença (casos) com aqueles sem a doença (controles) para identificar fatores de risco.

- Morbidade: frequência de doenças em uma população, incluindo a prevalência e a incidência.

- Mortalidade: número de óbitos em uma população em um determinado período.

- Letalidade: proporção de casos de uma doença que resultam em morte.

- Vigilância Epidemiológica: coleta sistemática, análise, interpretação e disseminação contínua de dados relacionados à saúde para controle e prevenção de doenças.

- Intervenção Epidemiológica: medidas tomadas com base em resultados epidemiológicos para prevenir ou controlar a disseminação de doenças.

- Estudo Transversal: pesquisa que examina a ocorrência de doenças em uma população em um único ponto no tempo.

- Desfecho: resultado de interesse em um estudo epidemiológico, como o desenvolvimento de uma doença.

- Determinantes Sociais da Saúde: condições sociais e econômicas que influenciam a saúde de indivíduos e comunidades.

- Curva Epidêmica: representação gráfica do número de casos de uma doença ao longo do tempo.

- Ecossistema de Saúde: abordagem que considera a interação complexa de fatores biológicos, sociais, econômicos e ambientais na determinação da saúde.

Vamos Exercitar?

O que são indicadores de saúde?

São medidas quantitativas que fornecem informações sobre o estado de saúde de uma população, permitindo avaliar o seu nível de bem-estar, identificar problemas de saúde, monitorar tendências ao longo do tempo e orientar a formulação de políticas e intervenções. Essas medidas são fundamentais para a prática da epidemiologia e para o gerenciamento de serviços de saúde.

Como os indicadores de saúde podem contribuir para o planejamento da saúde pública?

Os indicadores de saúde desempenham um papel crucial no planejamento da saúde pública, fornecendo informações valiosas que orientam a tomada de decisões, o desenvolvimento de políticas e a alocação de recursos.

Saiba Mais

Para estudar a aplicabilidade da epidemiologia, segue como sugestão de leitura um artigo sobre o tema. Entendendo o ressurgimento e o controle do sarampo no Brasil.

Para saber mais sobre os indicadores de saúde você, leia o seguinte compêndio da Organização Panamericana de Saúde (OPAS).

Considerando que a epidemiologia desempenha um papel essencial para o planejamento das ações de Saúde Pública, recomendamos a leitura do seguinte artigo. Vigilância das coberturas de vacinação: uma metodologia para detecção e intervenção em situações de risco.

A Medicina Baseada em Evidências é um tema relevante para os profissionais da saúde. Recomendo a seguinte leitura para aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto. ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. Rouquayrol: epidemiologia & saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA-FILHO, N. D.; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à Epidemiologia. 3. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002.

FILHO, N. D. A.; BARRETO, M. L. Epidemiologia & Saúde - Fundamentos, Métodos e Aplicações. Grupo GEN, 2011.

LIMA, J. R. C.; PORDEUS, A. M. J.; ROUQUAYROL, M. Z. Medida da saúde coletiva. In: ROUQUAYROL, M. Z; GURGEL, M. Epidemiologia & saúde. 7. ed. Rio

de Janeiro: MedBook, 2013. cap. 3, p. 25-64.

MEDRONHO, R. D. A. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2005.

PAIM, J.S.; ALMEIDA FILHO, N. Saúde Coletiva: teoria e prática. 1. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2014.

PEREIRA, M. G. (2023). Epidemiologia: Teoria e Prática. (Reimpr.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

ROUQUAYROL, M.Z.; ALMEIDA FILHO, N. D. Epidemiologia & saúde. Ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. p. 138.

ROUQUAYROL, M. Z.; GOLDBAUM, M.; SANTANA, E. W. D. P. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. In: ROUQUAYROL, M. Z; GURGEL, M.

(Orgs.). Epidemiologia & saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. cap. 2, p. 11–24.

ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. Rouquayrol: epidemiologia & saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

Aula 2

Compreender o impacto epidemiológico de intervenções em saúde pública.

Compreender o impacto epidemiológico de intervenções em saúde pública

Seja bem-vindo à disciplina de Saúde Pública!

Convidamos você para esta videoaula, na qual abordaremos os conceitos essenciais das doenças infectocontagiosas, suas formas de transmissão, além de medidas preventivas.

Sua participação é muito importante!

Ponto de Partida

Nesta videoaula, abordamos as doenças transmissíveis, destacando os avanços no controle que resultaram na redução da incidência, especialmente em países desenvolvidos. Refletimos sobre o passado, quando essas doenças eram predominantes, e como a industrialização contribuiu para o seu controle, marcando a transição para as doenças não transmissíveis. Exploramos conceitos fundamentais, como período de latência, reservatórios, hospedeiros e modos de transmissão. Concluímos examinando exemplos específicos de doenças causadas por diferentes agentes infecciosos, oferecendo uma visão abrangente do papel fundamental da epidemiologia na compreensão e controle dessas condições.

Vamos Começar!

Doença transmissível refere-se a qualquer condição patológica originada por um agente infeccioso específico ou por seus produtos tóxicos. Esta manifesta-se pela transmissão do agente ou de seus subprodutos, seja diretamente de um hospedeiro ou animal infectado para um hospedeiro suscetível, ou de forma indireta por meio de um hospedeiro intermediário, seja de natureza vegetal ou animal, de um vetor ou do meio ambiente inanimado.

Os avanços no conhecimento e no controle das doenças transmissíveis resultaram em uma notável redução de sua incidência e mortalidade em escala global, especialmente em países desenvolvidos e nos grupos populacionais em risco, beneficiados por programas de saúde pública.

No entanto, o cenário das doenças transmissíveis está em constante evolução, influenciado por profundas mudanças sociais e ambientais contemporâneas. O aumento populacional, a expansão da pobreza, a migração urbana e a globalização tecnológica são algumas das transformações que impactam a suscetibilidade ao risco de exposição a agentes infecciosos.

Anteriormente, as doenças transmissíveis eram a principal causa de óbito global. Os efeitos da industrialização, incluindo melhorias na nutrição, habitação, saneamento, acesso à água potável, drenagem, bem como avanços em antibióticos, vacinas e o estabelecimento de sistemas de vigilância epidemiológica, contribuíram para o controle relativo dessas doenças. Esses progressos, combinados com a redução da mortalidade infantil e iniciativas de promoção da saúde, resultaram em um aumento na expectativa de vida.

Contudo, com o controle relativo das doenças transmissíveis, observou-se um aumento na morbidade e mortalidade por doenças não transmissíveis, muitas delas crônicas. Nos países industrializados, isso trouxe uma transformação significativa no perfil de mortalidade ao longo dos últimos cem anos. Atualmente, as principais causas de óbito são as doenças cardiovasculares e neoplasias malignas, enquanto as doenças transmissíveis, como pneumonia ou influenza, contribuem para uma proporção reduzida de mortes.

Por outro lado, nos países não industrializados, a evolução é diferente. A persistência de doenças transmissíveis e desnutrição continua a ser uma causa significativa de morbidade e mortalidade, ao mesmo tempo em que há um aumento expressivo na mortalidade por doenças não transmissíveis.

Nas doenças transmissíveis, o período de latência é o tempo que transcorre desde a infecção até que a pessoa se torne infectada. O período de incubação é o tempo que transcorre desde a infecção até a apresentação dos sintomas.

Microrganismos, sejam patógenos ou não, habitam nichos naturais específicos chamados reservatórios. Esses reservatórios podem ser seres humanos, animais, artrópodes, plantas, solo ou matéria inanimada, nos quais os agentes infecciosos vivem e se reproduzem. No caso dos reservatórios humanos, como em doenças como transmissão sexual, hanseníase e coqueluche, o ser humano é o principal hospedeiro e foco das medidas de controle. Além disso, animais também podem ser reservatórios para doenças humanas, exemplificado por brucelose, leptospirose e raiva. A relação entre organismos e doenças destaca a complexidade dos reservatórios na manutenção e transmissão de agentes infecciosos.

Hospedeiro é uma pessoa ou animal vivo, incluindo as aves e os artrópodes que, em circunstâncias naturais, permite a subsistência e o alojamento de um agente infeccioso.

Vetor refere-se a um inseto ou portador vivo que transporta um agente infeccioso de um indivíduo ou seus excrementos para um indivíduo suscetível, sua comida ou seu ambiente imediato. O agente pode ou não se desenvolver, propagar ou multiplicar dentro do vetor.

O modo de transmissão é a forma em que o agente infeccioso se transporta do reservatório ao hospedeiro.

Transmissão direta: envolve a transferência direta do agente infeccioso de uma pessoa para outra. Isso pode ocorrer por meio de gotículas expelidas durante espirro, tosse, fala ou canto, atingindo as membranas mucosas do nariz, boca ou olhos. Além disso, o contato direto, como toque, beijo ou relações sexuais, também pode facilitar a transmissão. Em alguns casos, como nas micoses sistemáticas, a transmissão ocorre por exposição direta de tecidos suscetíveis a um agente presente no solo.

Transmissão indireta: veículos de transmissão ou fômites, envolve a transmissão por objetos ou materiais contaminados, como brinquedos, lenços, instrumentos cirúrgicos, água, alimentos, leite e produtos biológicos, incluindo soro e plasma. O agente infeccioso pode ou não ter se multiplicado no veículo antes de ser transmitido.

As doenças transmissíveis podem ser causadas por diferentes agentes infecciosos, incluindo bactérias, vírus, parasitas e fungos. Cada categoria de agentes infecciosos tem características distintas e pode resultar em uma variedade de doenças. Vou fornecer alguns exemplos para ilustrar:

Bactérias

- Tuberculose: causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, afeta principalmente os pulmões.

- Infecções Urinárias: podem ser causadas por várias bactérias, incluindo Escherichia coli.

- Pneumonia Bacteriana: diversas bactérias, como Streptococcus pneumoniae, podem causar pneumonia.

Vírus

- Gripe (Influenza): um vírus que afeta as vias respiratórias e pode levar a complicações sérias.

- HIV/AIDS: causado pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), ataca o sistema imunológico.

- Herpes Simples: pode ser causado por herpes simplex vírus tipo 1 (HSV-1) ou tipo 2 (HSV-2).

Parasitas

- Malária: transmitida por mosquitos infectados, é causada por parasitas do gênero Plasmodium.

- Toxoplasmose: causada pelo parasita Toxoplasma gondii, muitas vezes transmitido por alimentos contaminados.

- Giardíase: uma infecção intestinal causada pelo parasita Giardia lamblia.

Fungos

- Candidíase: infecção fúngica causada pelo fungo Candida, pode afetar diversas partes do corpo.

- Aspergilose: uma infecção fúngica oportunista causada pelo fungo Aspergillus.

- Tinea (Micose): infecções fúngicas da pele, cabelo ou unhas, causadas por diferentes tipos de fungos.

Siga em Frente...

Antigamente, a epidemiologia tinha como foco as doenças que se manifestavam de forma evidente, como epidemias, tais como cólera, peste, tifo, varíola e febre amarela, que eram condições agudas causando alarme na população e nas autoridades. No entanto, para antecipar a detecção de epidemias, tornou-se claro que era importante estudar as doenças durante os seus períodos interepidêmicos, pois a epidemia representa apenas uma fase no desenvolvimento do processo patológico na comunidade. Assim, os pesquisadores começaram a monitorar de forma contínua a ocorrência e a distribuição das doenças agudas na população. A busca por agentes biológicos específicos para cada doença tornou-se o principal objetivo das pesquisas etiológicas.

O sucesso dessa abordagem na investigação de doenças infecciosas agudas levou à sua expansão para o estudo de doenças infecciosas crônicas, como no caso da tuberculose. Outras condições, cujo comportamento se assemelhava ao das doenças transmissíveis, como as nutricionais (notavelmente a pelagra e o beribéri), também passaram a ser investigadas da mesma maneira (PEREIRA, 2023).

A diminuição da mortalidade por doenças infecciosas e carentes, o envelhecimento progressivo da população e as mudanças no perfil de morbidade, inicialmente observadas em nações consideradas mais desenvolvidas, conduziram à ampliação do âmbito de aplicação da epidemiologia. Agora, ela engloba não apenas as doenças crônicas degenerativas, mas também as anomalias congênitas e uma variedade de eventos, como acidentes e envenenamentos. Embora esses eventos não se configurem como doenças em si, justificam uma abordagem semelhante. Portanto, é comum afirmar que a epidemiologia se dedica ao estudo de qualquer dano ou agravo à saúde quando analisado em termos populacionais.

Conforme Almeida-Filho e Rouquayrol (2002), a Ciência Epidemiológica é utilizada para o estudo dos determinantes de saúde/enfermidade; a análise das situações de saúde subsidiando planejamento e gestão em saúde; e, ainda, a avaliação de programas, atividades e procedimentos preventivos, diagnósticos e terapêuticos.

Vamos Exercitar?

Como prevenir doenças infectocontagiosas?

Diversas estratégias são empregadas para prevenir a disseminação dessas doenças, entre elas:

- Vacinação: a vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir doenças infecciosas. Ela estimula o sistema imunológico a produzir uma resposta de defesa contra agentes patogênicos, conferindo imunidade.

- Medidas de Higiene: a promoção de hábitos higiênicos, como lavagem frequente das mãos, práticas adequadas de saneamento básico e cuidados com a higiene pessoal, contribui significativamente para evitar a propagação de microrganismos.

- Isolamento: isolar indivíduos infectados é uma prática importante para evitar a transmissão de doenças contagiosas. Essa medida é especialmente fundamental durante surtos e epidemias.

No âmbito do controle e erradicação, alguns casos notáveis incluem a bem-sucedida erradicação da varíola. O programa de erradicação da varíola foi uma iniciativa global que envolveu intensa vacinação, vigilância epidemiológica e isolamento de casos. Esse esforço conjunto resultou na erradicação completa da varíola em 1980, tornando-se um marco na história da saúde pública.

Outros exemplos de programas de controle incluem campanhas de vacinação em larga escala para doenças como a poliomielite e o sarampo. Essas estratégias visam reduzir a incidência e controlar a disseminação dessas enfermidades, buscando eventualmente a sua erradicação.

É importante ressaltar que o sucesso dessas iniciativas depende da colaboração entre governos, organizações de saúde, profissionais da área e a participação ativa da comunidade.

Saiba Mais

No Brasil, o último caso de infecção pelo poliovírus selvagem ocorreu em 1989, na cidade de Souza/PB. A estratégia adotada para a eliminação do vírus no país foi centrada na realização de campanhas de vacinação em massa com a vacina oral contra a pólio (VOP).

No ano de 2009, tivemos uma epidemia que foi controlada rapidamente. Esta publicação da FIOCRUZ traz informações de como foi essa experiência exitosa. Combate à epidemia de H1N1: um histórico de sucesso.

A Saúde Pública desempenha um trabalho fundamental para o controle das doenças infectocontagiosas. Explore dados relativos à Vigilância de Doenças Transmitidas por Vetores.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA-FILHO, N. D.; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à Epidemiologia. 3. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002.

PAIM, J.S.; ALMEIDA FILHO, N. Saúde Coletiva: teoria e prática. 1. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2014. [MINHA BIBLIOTECA].

PEREIRA, M. G. (2023). Epidemiologia: Teoria e Prática. (Reimpr.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. Rouquayrol: epidemiologia & saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018. [MINHA BIBLIOTECA].

SOLHA, R. K. T. Sistema único de saúde: componentes, diretrizes e políticas públicas. São Paulo: Érica, 2014. [MINHA BIBLIOTECA].

Aula 3

Bases da Vigilância em Saúde

Bases da Vigilância em Saúde

Seja bem-vindo à disciplina de Saúde Pública!

Durante esta videoaula, você vai compreender a importância fundamental do estudo da vigilância em saúde. Essa área desempenha um papel essencial no fortalecimento dos sistemas de saúde, na promoção da saúde pública e na busca contínua pela melhoria da qualidade de vida da população.

Serão explorados temas como a prevenção, controle e resposta eficaz a desafios e ameaças à saúde, destacando como a vigilância em saúde desempenha um papel central nesse processo. Além disso, serão abordadas questões relacionadas ao monitoramento de epidemias, identificação precoce de casos, implementação de medidas preventivas e avaliação da eficácia das intervenções.

Ponto de Partida

Nos últimos anos, observou-se a consolidação do conceito de "vigilância em saúde pública", resultando na diminuição da utilização do termo "vigilância epidemiológica" na prática diária. É relevante destacar que essa questão terminológica se originou da discrepância em relação a três aspectos fundamentais sobre a abrangência da vigilância como atividade de saúde pública. Devemos salientar que essa evolução do conceito de "vigilância" está inserida no processo mais amplo de consolidação da epidemiologia moderna como disciplina fundamental da saúde pública. Essas mudanças foram, portanto, influenciadas, em certa medida, pela alteração de paradigmas. Na prática, o foco da vigilância expandiu-se de doenças transmissíveis para não transmissíveis, abrangendo determinados fatores de risco e outras condições relevantes para a saúde pública. Assim, no contexto do atual modelo de determinantes da saúde, considera-se que o termo "vigilância em saúde pública" expressa de maneira mais apropriada a visão abrangente necessária para implementar a epidemiologia nos serviços de saúde locais.

Vamos Começar!

Em uma abordagem prática, a vigilância é compreendida como a observação sistemática e contínua da frequência, distribuição e dos determinantes dos eventos de saúde, incluindo as suas tendências na população. É fundamental que todo sistema de vigilância seja respaldado por um arcabouço legal estabelecido pelo Estado para garantir a eficiência operacional desse sistema.

Esse conceito engloba dois componentes operacionais:

- A mensuração sistemática de problemas prioritários de saúde na população, registrando e transmitindo dados.

- A comparação e interpretação desses dados com o intuito de identificar possíveis alterações no estado de saúde da população e em seu ambiente.

- O funcionamento de um sistema de vigilância envolve três componentes essenciais: a população afetada pela doença, a rede de serviços de saúde e a autoridade de saúde pública. O processo se inicia na população em que a doença ocorre e se encerra na população na qual são implementadas as medidas de prevenção e controle da doença.

Destaca-se o papel crucial desempenhado pela rede de serviços de saúde nesse contexto, sendo responsável por identificar, notificar e confirmar os eventos de saúde sob vigilância. Além disso, é por meio dessa rede que os programas de prevenção e controle executam diversas ações. A eficiência do sistema de vigilância depende, em grande medida, do nível de organização, infraestrutura, capacitação e compromisso das redes de serviços de saúde locais.

Um aspecto prático relacionado ao funcionamento dos serviços de vigilância é a seleção criteriosa dos eventos de saúde a serem monitorados. Dentro da priorização desses eventos, é fundamental que sejam específicos, mensuráveis e suscetíveis a intervenções. A escolha das doenças ou condições a serem vigiadas deve orientar-se pelos princípios de clara importância em saúde pública, na existência de ações específicas passíveis de serem implementadas e disponibilidade fácil dos dados relevantes para a vigilância.

Siga em Frente...

Para atender a esses princípios, é essencial que o sistema de vigilância seja realista, oportuno e conte com uma infraestrutura mínima. A prática eficaz da saúde pública no nível local não apenas se apoia na eficiência dos sistemas de vigilância, mas também na condução de investigações epidemiológicas e na coordenação efetiva dos programas de prevenção e controle.

A vigilância em saúde tem como objetivo a observação e a análise contínuas da situação de saúde da população, visando controlar determinantes, riscos e danos à saúde em territórios específicos. Inclui ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças, abordando tanto aspectos individuais quanto coletivos, e atua em diversos campos, como vigilância epidemiológica, vigilância das doenças não transmissíveis, vigilância da situação de saúde, vigilância ambiental em saúde, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância sanitária. Essas ações devem ser incorporadas diariamente em todos os níveis de atenção à saúde.

A vigilância epidemiológica compreende a coleta, processamento e análise contínua de dados, investigação de casos e surtos, divulgação de informações e recomendação de medidas de controle. A vigilância da situação de saúde monitora indicadores relevantes para um planejamento mais abrangente da saúde.

A vigilância em saúde ambiental busca detectar mudanças nos fatores ambientais que afetam a saúde humana, recomendando medidas de prevenção e controle. A vigilância da saúde do trabalhador visa à promoção e proteção da saúde de trabalhadores expostos a riscos ocupacionais.

A vigilância sanitária atua na eliminação, redução ou prevenção de riscos à saúde, abrangendo desde a produção até o consumo de bens e serviços relacionados à saúde. A promoção da saúde busca elevar a qualidade de vida, reduzir vulnerabilidades e riscos por meio de ações específicas.

O Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, coordenado pela Anvisa, integra subsistemas de vigilância epidemiológica e saúde ambiental. Além disso, envolve o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, sistemas de informação, programas de prevenção e controle de doenças, incluindo imunizações, e as políticas nacionais de saúde do trabalhador e promoção da saúde.

As principais vigilâncias foram previstas desde a Constituição Federal de 1988, sendo caracterizadas em sucessivas normativas posteriores, sendo as principais:

Lei 8.080/1990: coloca as formas de vigilância no campo de atuação do SUS; executa as ações de vigilância sob responsabilidade municipal.

Política Nacional de Vigilância em Saúde (2018): regionalização da vigilância, com a sua inclusão nas Redes de Atenção à Saúde; intervenções individuais ou coletivas em todos os pontos de atenção.

Pacto pela Saúde (2006): inclui vigilância em saúde no Plano Diretor de Investimento (PDI); cria um bloco de financiamento direcionado para a vigilância; todos os municípios se responsabilizam pela vigilância.

Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados, que têm como objetivo primordial o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal. A seguir, vamos conhecer alguns desse sistemas:

- Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM): coleta dados sobre óbitos, fornecendo informações para o monitoramento da mortalidade e embasando políticas de saúde.

- Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): registra informações sobre nascidos vivos, essenciais para o planejamento e avaliação de políticas materno-infantis.

- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): coleta dados sobre doenças de notificação compulsória, permitindo o controle de surtos e epidemias.

- Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI): registra dados relacionados à imunização, facilitando o controle de doenças imunopreveníveis.

- Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue (SISPNCD): monitora e controla a ocorrência de casos de dengue, contribuindo para a prevenção e resposta a surtos.

- Sistema de Informação de Câncer (SISCAN): registra informações sobre casos de câncer, auxiliando na análise da incidência e no planejamento de políticas de prevenção e tratamento.

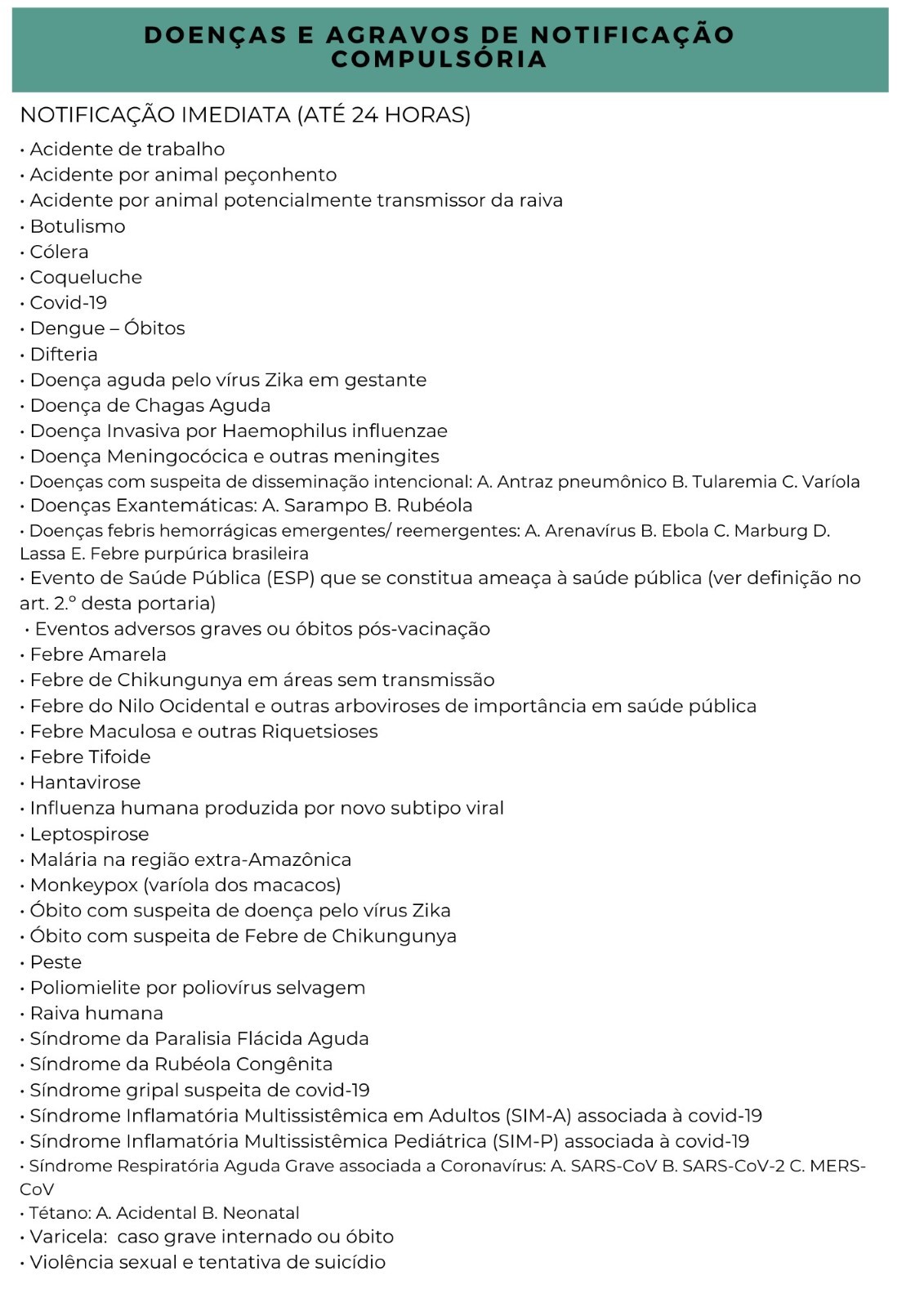

A relação de doenças e agravos sujeitos à notificação compulsória, abrangida pelo SINAN, abarca tanto as doenças infectocontagiosas quanto causas externas (como acidentes de trabalho, violência doméstica e sexual). Essa lista possui alcance nacional, permitindo que cada estado e município tenham a faculdade de considerar outros eventos relevantes para inclusão no monitoramento.

Os eventos sujeitos à notificação compulsória são categorizados como suspeitos ou confirmados. Quando um evento notificado é classificado como 'suspeito', ele é encaminhado para investigação, podendo envolver comprovação laboratorial.

Essa prática é fundamental para o monitoramento epidemiológico, permitindo a identificação precoce de surtos, o planejamento de ações de controle, a alocação eficiente de recursos, a realização de estudos epidemiológicos e a implementação de estratégias de prevenção. Além disso, a notificação compulsória atua como um alerta para profissionais de saúde, possibilitando respostas rápidas no diagnóstico, tratamento e controle de doenças.

Vamos Exercitar?

Como as ações de vigilância em saúde podem impactar no planejamento da saúde pública?

A vigilância em saúde detém conhecimentos e metodologias que auxiliam a gestão para o conhecimento da realidade, na identificação de problemas, no estabelecimento de prioridades de atuação e melhor utilização dos recursos em busca de resultados efetivos, fundamentais para a elaboração do planejamento.

Saiba Mais

São de comunicação obrigatória à autoridade de saúde a suspeita ou a confirmação de eventos de saúde pública, doenças e agravos listados, de acordo com a Portaria vigente, bem como a notificação de surto, a serem realizadas pelos profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde públicos ou privados. Veja mais sobre o assunto no seguinte artigo. DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA.

Na área da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Para obter informações adicionais sobre o assunto acesse: Vigilância em Saúde.

As emergências em saúde pública são caracterizadas como situações que exigem a adoção de medidas urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos, sejam decorrentes de surtos e epidemias, desastres ou desassistência à população e que contribuem de forma expressiva na morbimortalidade no mundo, muitas vezes com efeitos limitantes ao trânsito de pessoas e/ou ao comércio entre os países. Diante desse cenário, é crucial contar com um planejamento eficaz para lidar com possíveis emergências em saúde pública. Consulte: PLANO DE RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA.

Vigilância em Saúde do Trabalhador na perspectiva de gestores e tomadores de decisão.

A Vigilância em Saúde do Trabalhador faz parte das iniciativas de Vigilância em Saúde, concentrando-se na promoção da saúde dos trabalhadores e na prevenção de riscos decorrentes das condições de trabalho, que podem resultar em acidentes e doenças ocupacionais. Para obter mais informações sobre o tema, consulte o artigo: Vigilância em Saúde do Trabalhador na perspectiva de gestores e tomadores de decisão.

Para obter mais informações sobre o assunto, recomendamos a leitura do primeiro capítulo do livro COSTA, A. A. Z.; HIGA, C. B. D. O. Vigilância em Saúde. Revisão técnica: Márcia Otero Sanches. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA-FILHO, N. D.; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à Epidemiologia. 3. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002.

COSTA, A. A. Z.; HIGA, C. B. D. O. Vigilância em Saúde [recurso eletrônico]. Revisão técnica: Márcia Otero Sanches. Porto Alegre: SAGAH, 2018. [MINHA BIBLIOTECA].

PAIM, J.S.; ALMEIDA FILHO, N. Saúde Coletiva: teoria e prática. 1. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2014. [MINHA BIBLIOTECA].

PEREIRA, M. G. Epidemiologia: Teoria e Prática. (Reimpr.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. Rouquayrol: epidemiologia & saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018. [MINHA BIBLIOTECA].

SOLHA, R. K. T. Sistema único de saúde: componentes, diretrizes e políticas públicas. São Paulo: Érica, 2014. [MINHA BIBLIOTECA].

Aula 4

Estudos epidemiológicos

Estudos epidemiológicos

Seja bem-vindo à disciplina de Saúde Pública!

Esta videoaula permitirá que você compreenda a importância dos estudos epidemiológicos na identificação de causas, fatores de risco e no desenvolvimento de estratégias preventivas para a saúde pública.

Vamos lá!

Ponto de Partida

Estudos epidemiológicos são pesquisas científicas que investigam a distribuição e os determinantes de doenças e eventos de saúde em populações humanas. O objetivo principal é identificar padrões, fatores de risco e associações que influenciam o surgimento, o desenvolvimento e a propagação de doenças. Esses estudos são essenciais para o planejamento de políticas de saúde pública, prevenção de doenças e promoção da saúde.

Vamos Começar!

A realização de estudos epidemiológicos é essencial para identificar causas e fatores de risco de doenças, desenvolvendo estratégias preventivas. Esses estudos visam reduzir a exposição a riscos, com foco principal na diminuição de incidência e mortalidade de enfermidades. A seguir, abordaremos alguns dos estudos mais comuns.

Estudos observacionais oferecem à natureza a oportunidade de determinar seu curso, em que o pesquisador realiza medições, mas não interfere. Esses estudos podem ser divididos em descritivos e analíticos.

Um estudo descritivo limita-se a descrever a ocorrência de uma doença em uma população, frequentemente marcando o primeiro passo de uma investigação epidemiológica.

Um estudo analítico aprofunda as relações entre o estado de saúde e outras variáveis.

A maioria dos estudos epidemiológicos é de natureza analítica, com estudos descritivos puros sendo raros, mais comuns em estatísticas vitais. No entanto, estes constituem uma fonte relevante para o desenvolvimento de novas pesquisas epidemiológicas.

Por outro lado, os estudos experimentais ou de intervenção buscam modificar os determinantes de uma doença, como exposições ou comportamentos, ou interromper o progresso de uma doença por meio de tratamento. Semelhantes a experimentos em outras ciências, os estudos experimentais enfrentam restrições significativas, especialmente quando envolvem intervenções na saúde das pessoas. Os principais delineamentos experimentais incluem ensaios clínicos randomizados (com participantes sendo pacientes); ensaios de campo (envolvendo pessoas saudáveis); ensaios comunitários (nos quais os participantes são membros da própria comunidade).

O início de estudos epidemiológicos envolve a formulação de um problema de pesquisa associado a uma doença ou agravo específico dentro de uma população definida. A investigação inclui a análise de possíveis formas de controle da condição, contribuindo para a promoção da saúde e a prevenção de complicações associadas.

No âmbito desses estudos, a população em análise apresenta variações, como sexo ou gênero, idade, peso e estatura, que podem ser categorizadas como qualitativas ou quantitativas.

Variáveis quantitativas - mensuráveis em termos de frequência e intensidade, subdividindo-se em:

- Contínuas: aceitam qualquer valor numérico em um intervalo específico, como peso, pressão arterial, glicemia e idade.

- Discretas ou descontínuas: assumem apenas valores inteiros obtidos por contagem, como número de gestações e número de habitantes.

Variáveis qualitativas: compreendem categorias distintas e se subdividem em:

- Ordinais: apresentam ordem ou hierarquia, exemplificadas por escores de Apgar, Escala de Glasgow e classificações de hipertensão.

- Nominais: as categorias não possuem ordenação, sendo exaustivas e mutuamente exclusivas. Exemplos incluem sexo (masculino/feminino), estado de saúde (sim/não), situação conjugal e ocupação.

Além dessa classificação, as variáveis são categorizadas como independentes ou dependentes para destacar a relação entre elas. A variável independente, ou variável preditora, influencia a mudança no estado de saúde/doença, representando o fator de risco ou exposição. Enquanto a variável dependente ou resposta é o efeito observado, como a presença de doença ou agravo.

A mensuração das variáveis é crucial para evitar erros de aferição. Portanto, os instrumentos utilizados para aferições, sejam dosagens, medidas ou perguntas em questionários, devem possuir precisão e acurácia para evitar erros aleatórios e sistemáticos, respectivamente, assegurando a validade dos resultados do estudo e sua generalização para a população em geral.

A precisão de uma medida refere-se à semelhança dos valores em cada medição, enquanto a acurácia é a capacidade da variável de representar o que está estabelecido, sendo influenciada por erros sistemáticos decorrentes de viés do aferidor, do instrumento e do sujeito.

A metáfora do alvo ilustra a relação entre precisão e acurácia. Embora o número ideal de participantes para um estudo seja toda a população, utiliza-se uma amostra devido ao tempo, obtenção de resultados e custos associados à avaliação de toda a população.

A amostra deve ser representativa da população de referência, permitindo a generalização dos resultados e a inferência estatística. A amostragem pode ser probabilística, selecionando aleatoriamente os participantes para obter significância estatística, ou por conveniência, escolhendo participantes de forma mais acessível, mas potencialmente não representativa da população.

A escolha de um desenho de estudo está condicionada à formulação da hipótese, aos objetivos específicos e aos recursos disponíveis. Abaixo, são apresentados alguns tipos de estudos:

- Estudos Ecológicos: Este tipo de estudo compara indicadores de saúde com indicadores gerais, como a incidência de carcinoma de pulmão em relação à média de consumo de tabaco. A comparação é realizada entre populações situadas em diferentes áreas geográficas.

- Estudos de Tendência ou Séries Temporais: Nesses estudos, os indicadores de saúde são monitorados ao longo do tempo dentro de uma mesma população. Por exemplo, a incidência de carcinoma de pulmão é acompanhada ano a ano durante um período específico, como dez anos.

- Ensaios Comunitários: Embora pouco utilizados, esses estudos exploram intervenções destinadas a problemas de saúde específicos. Por exemplo, pode-se analisar a incidência de carcinoma de pulmão após a proibição do tabagismo em lugares públicos, comparando áreas onde a proibição foi implementada com aquelas em que não foi.

- Ensaios Clínicos: Esses estudos de intervenção, também chamados de experimentos, têm o indivíduo como unidade de coleta. Eles avaliam a eficácia e efetividade de procedimentos diagnósticos, preventivos e terapêuticos, além de testar hipóteses etiológicas. Exemplos incluem estudos comparativos sobre tratamentos de doenças, analisando a eficácia de um medicamento novo em comparação com um já amplamente utilizado em grupos de pessoas com características homogêneas.

Siga em Frente...

Agora, vamos explorar mais detalhadamente os inquéritos, estudos de coorte e caso-controle, os quais são amplamente utilizados para investigar hipóteses de causalidade em populações:

- Estudo Transversal ou Inquérito: Esses estudos determinam a exposição e o desfecho simultaneamente, fornecendo uma "fotografia" em um ponto no tempo. Resultam na prevalência da doença/agravo, sendo conhecidos como estudos de prevalência.

- Estudo de Caso-Controle ou Retrospectivo: Nesses estudos, casos (indivíduos com a doença/agravo) são inicialmente selecionados, bem como controles (indivíduos sem o desfecho estudado) que são semelhantes aos casos. Os participantes são recrutados após o efeito ter ocorrido, tornando-os já doentes. A exposição ao fator de risco é investigada retrospectivamente, dependendo da memória do paciente.

- Estudo de Coorte: O estudo de coorte, também conhecido como estudo de incidência, tem como objetivo avaliar o risco de uma exposição ou fator desencadeador de uma doença. Para isso, compara-se um grupo de indivíduos expostos com um grupo não exposto. Esse tipo de estudo é único em sua capacidade de confirmar hipóteses causais, pois acompanha os indivíduos ao longo do tempo, desde a exposição até o desenvolvimento da doença/agravo, permitindo a determinação da incidência da doença. Ele começa com grupos homogêneos de indivíduos não doentes, agrupados com base em uma variável como ano de nascimento, área geográfica, entre outras, formando o que é denominado de coorte. Registra-se a exposição aos fatores de risco e, após um período de seguimento geralmente longo, observa-se a ocorrência ou não do desfecho em quatro grupos.

Existem dois tipos principais de estudos de coorte:

- Prospectivo ou Longitudinal ou Concorrente: o pesquisador seleciona uma população inicialmente livre da doença e realiza o acompanhamento ao longo do tempo até o desenvolvimento da doença ou não.

- Retrospectivo ou Coorte Histórico: seleciona-se uma população ou coorte que possui registros de exposição ao fator de risco obtidos no passado. Posteriormente, verifica-se a presença ou ausência da doença no presente.

Essa abordagem permite uma análise detalhada da relação temporal entre a exposição e o desfecho, fornecendo uma visão abrangente sobre a associação entre os fatores de risco e o desenvolvimento da doença.

Os Estudos Epidemiológicos desempenham um papel vital na Saúde Pública, fornecendo uma base científica sólida e orientando políticas com evidências. A sua contribuição se destaca na Prevenção Primária, identificando riscos e promovendo práticas saudáveis. Esses estudos aprimoram a Saúde Comunitária ao direcionar estratégias específicas para grupos de risco. Contribuem para a alocação eficiente de recursos, otimizando intervenções nas áreas mais críticas. Além disso, melhoram a capacidade de resposta do sistema de saúde, antecipando desafios e capacitando autoridades para crises. Em resumo, os estudos epidemiológicos são cruciais na orientação de práticas de saúde pública, promovendo o bem-estar com base em evidências e adaptação às necessidades comunitárias.

Vamos Exercitar?

Quais são as aplicações práticas dos estudos epidemiológicos na saúde pública?

Identificação de Fatores de Risco: os estudos epidemiológicos ajudam a identificar e quantificar os fatores de risco associados a doenças, permitindo a implementação de estratégias preventivas específicas.

Planejamento de Políticas de Saúde: contribuem para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde, fundamentadas em dados sólidos sobre a prevalência e a distribuição de doenças na população.

Avaliação de Intervenções: permitem avaliar a eficácia de intervenções de saúde, como programas de vacinação, campanhas de conscientização e políticas de prevenção.

Monitoramento de Doenças Endêmicas: facilitam o monitoramento contínuo de doenças endêmicas, possibilitando uma resposta rápida a surtos e epidemias.

Avaliação de Impacto: permitem avaliar o impacto das intervenções na saúde da população, medindo a redução da incidência de doenças e melhoria nos indicadores de saúde.

Saiba Mais

Para aprofundar os seus conhecimentos sobre estudos epidemiológicos segue uma sugestão de leitura. Tipos de estudos epidemiológicos: conceitos básicos e aplicações na área do envelhecimento. e Tipos de estudos epidemiológicos.

Outra obra com uma linguagem acessível e de fácil compreensão: Tipos de estudos epidemiológicos.

A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) oferece um vídeo que explora a discussão em torno do tema da epidemiologia, abordando dois estudos epidemiológicos. Estudos Epidemiológicos- Estudos de Corte e Intervenção.

Recomendamos, também, a leitura do capítulo12, Métodos Empregados em Epidemiologia, do livro PEREIRA, M. G. Epidemiologia - Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023: Grupo GEN, 1995.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA-FILHO, N. D.; BARRETO, M. L. Desenhos de Pesquisa em Epidemiologia. In: Epidemiologia & Saúde: fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. p. 165–174.

GORDIS, L. Epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: REVINTER, 2010.

PAIM, J.S.; ALMEIDA FILHO, N. Saúde Coletiva: teoria e prática. 1. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2014.

PEREIRA, M. G. Epidemiologia - Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023:.Grupo GEN, 1995.

ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. Rouquayrol: epidemiologia & saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

SOLHA, R. K. T. Sistema único de saúde: componentes, diretrizes e políticas públicas. São Paulo: Érica, 2014.

Encerramento da Unidade

A Epidemiologia no Sistema Único de Saúde.

Videoaula de Encerramento

Esta aula será uma oportunidade valiosa para refletir sobre a importância da epidemiologia na promoção da saúde pública. Abordaremos temas essenciais relacionados à Vigilância em Saúde, destacando a sua função central na prevenção, controle e resposta a desafios à saúde. Além disso, exploraremos questões como monitoramento de epidemias, identificação precoce de casos e avaliação de intervenções. Também discutiremos a relevância dos Estudos Epidemiológicos no planejamento de políticas de saúde e promoção da saúde.

Vamos lá!

Ponto de Chegada

Nesta videoaula, o nosso objetivo é proporcionar uma compreensão da epidemiologia, uma ciência que vai além de números e estatísticas, explorando o processo saúde-doença em comunidades. Vamos aprender como esta disciplina analisa a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, bem como os eventos associados à saúde coletiva.

Exploraremos a evolução do conceito de epidemiologia, desde as suas raízes históricas até a sua abordagem contemporânea. Compreenderemos os princípios básicos que fundamentam a análise dos eventos relacionados à saúde em populações.

No contexto das doenças transmissíveis, destacaremos os avanços no controle que resultaram na redução da incidência, especialmente em países desenvolvidos. Refletiremos sobre o passado, quando essas doenças eram predominantes, e como a industrialização contribuiu para o seu controle, marcando a transição para as doenças não transmissíveis. Exploraremos conceitos fundamentais, como período de latência, reservatórios, hospedeiros e modos de transmissão. Concluiremos examinando exemplos específicos de doenças causadas por diferentes agentes infecciosos, oferecendo uma visão abrangente do papel crucial da epidemiologia na compreensão e controle dessas condições.

A realização de estudos epidemiológicos é fundamental para identificar as causas e os fatores de risco de doenças, desenvolvendo estratégias preventivas. Abordaremos alguns dos estudos mais comuns, como os observacionais, que permitem à natureza determinar o seu curso, e os experimentais, que buscam modificar determinantes de uma doença. Nosso enfoque será na compreensão desses estudos como ferramentas essenciais para a promoção da saúde pública.

É Hora de Praticar!

Estudo de caso: “Surto de toxoplasmose em local de trabalho”.

Em um ambiente de trabalho em que os funcionários rotineiramente faziam as refeições e no qual o almoço era preparado no local, emergiu um surto de sintomas associados à toxoplasmose. Esse estabelecimento conta com um poço artesiano, utilizado pela população local para obter água potável em galões de 20 litros destinados ao abastecimento residencial. Após uma investigação minuciosa realizada pela vigilância em saúde, inicialmente suspeitou-se de contaminação da água do poço. No entanto, foi posteriormente descoberto que a causa do surto estava relacionada ao consumo de acelga crua contaminada com o microrganismo responsável pela toxoplasmose.

Perguntas para Análise:

Identificação do Surto:

- Quais foram os sintomas apresentados pelos funcionários afetados pelo surto de toxoplasmose?

- Como esses sintomas foram inicialmente associados ao local de trabalho?

Investigação da Vigilância em Saúde:

- Quais seriam os passos iniciais da investigação da vigilância em saúde ao surgir o surto?

- Como a possibilidade de contaminação da água do poço artesiano foi considerada e investigada?

Identificação da Fonte:

- Como a acelga crua foi identificada como a fonte de contaminação?

- Quais métodos seriam utilizados para confirmar a presença do microrganismo causador da toxoplasmose na acelga?

Medidas de Controle e Prevenção:

- Quais seriam as medidas imediatas a serem tomadas para controlar o surto e evitar a propagação da toxoplasmose?

- Como seriam orientados os trabalhadores sobre as práticas seguras de preparo e consumo de alimentos?

Reflita

Quais foram os marcos históricos que contribuíram para a evolução do conceito de epidemiologia?

De que maneira a abordagem contemporânea da epidemiologia difere de suas raízes históricas?

Como a industrialização contribuiu para o controle de doenças transmissíveis e a transição para doenças não transmissíveis?

Quais são os conceitos fundamentais, como período de latência e modos de transmissão, que são essenciais para entender e controlar doenças?

Em que medida os estudos observacionais, tanto descritivos quanto analíticos, são essenciais para compreender a ocorrência de doenças em uma população?

Quais são as limitações e os desafios enfrentados pelos estudos experimentais ou de intervenção na modificação de determinantes de doenças?

Resolução do estudo de caso

Identificação do Surto: os funcionários apresentaram alguns sintomas, como febre, dor de cabeça e mal-estar geral, levando à suspeita de uma doença transmitida por alimentos.

Investigação da Vigilância em Saúde: inicialmente, seria realizada uma investigação epidemiológica para identificar padrões nos casos. Realizar coleta de amostras de água do poço artesiano para análise laboratorial, levando em consideração a fonte comum de água potável para a população local.

Identificação da Fonte: com a investigação, descobriu-se que os funcionários afetados compartilhavam o hábito de consumir acelga crua nas refeições no local de trabalho. Análises microbiológicas confirmaram a presença do microrganismo causador da toxoplasmose na acelga.

Medidas de Controle e Prevenção: medidas imediatas incluíram a interrupção da oferta de refeição no local de trabalho e do acesso a água para população externa. Após esclarecimentos, foram implementadas práticas rigorosas de higiene na manipulação de alimentos e a promoção de cozinhar os vegetais antes do consumo.

Este estudo de caso destaca a importância da vigilância em saúde na identificação e no controle de surtos, demonstrando como a análise cuidadosa dos sintomas e a investigação sistemática levaram à identificação precisa da fonte de contaminação e à implementação de medidas eficazes de controle e prevenção.

Dê o play!

Assimile

Doenças de Notificação Compulsória: são de comunicação obrigatória à autoridade de saúde a suspeita ou a confirmação de eventos de saúde pública, doenças e agravos listados, de acordo com a portaria vigente, bem como a notificação de surto, a serem realizadas pelos profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde públicos ou privados.

O ato de comunicar doenças de notificação compulsória não fere regras éticas e é um dever legal. Não informar doenças e agravos de notificação compulsória configura infração sanitária e é passível de penalidades previstas no Código Sanitário do Município.

Referências

PEREIRA, M. G. Epidemiologia - Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023: Grupo GEN, 1995. [MINHA BIBLIOTECA]

ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. Rouquayrol: epidemiologia & saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018. [MINHA BIBLIOTECA]

SOLHA, R. K. T. Sistema único de saúde: componentes, diretrizes e políticas públicas. São Paulo: Érica, 2014. [MINHA BIBLIOTECA