Desenvolvimento Humano E Aprendizagem: Aspectos Gerais

Aula 1

Desenvolvimento Humano E Aprendizagem

Desenvolvimento humano e aprendizagem

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Vamos começar? Nesta aula, você conhecerá o desenvolvimento humano. É um tema amplo, e, portanto, faremos um recorte para nosso estudo: a questão da diferença, ou mais objetivamente, da diferença em relação ao processo de desenvolvimento humano.

Analisar a educação inclusiva pelo referencial do desenvolvimento humano é fundamental para estabelecermos patamares filosóficos e científicos de discussão acerca da questão, que vão além do senso comum, rompendo com concepções já superadas pelas pesquisas na área.

Para contextualizar essa aprendizagem, conheceremos a história de Joelma.

Joelma tem dezoito anos e atualmente está finalizando o ensino médio em uma escola pública, na Bahia. Tem muitos amigos na escola, onde todos a conhecem, pois é uma garota bem popular. É uma aluna frequente e sempre entrega os trabalhos com pontualidade. Joelma é parecida com muitas adolescentes que você conhece, e entre tantas características, há a síndrome de Down. Logo no final do ano essa excelente aluna e pessoa se formará no ensino médio. Ela e seus colegas de turma estão participando da organização. Como a cidade é pequena, os alunos estão fazendo a maioria das coisas. Joelma, como adora música, integra o grupo responsável pela playlist.

Como você compreende que o ambiente em que Joelma cresceu e vive fez diferença em sua vida, uma vez que sempre teve todo apoio e suporte da família e da escola?

Você avalia que os referenciais teóricos estudados nesta aula nos ajudam a compreender como o contexto social e histórico contribui para o desenvolvimento humano?

Vamos prosseguir?

Vamos Começar!

O que é ser humano?

Alguém pode responder que ser humano é pertencer ao gênero Homo, que resultou de sucessivas evoluções dos hominídeos, e à nossa atual espécie, Homo sapiens. É essa espécie complexa, possuidora de um cérebro capaz de dominar processos abstratos como a linguagem e o pensamento, cujos produtos vão desde a construção de represas às sinfonias e da astronomia às ideologias fascista e nazista, que será analisada aqui tendo como foco o seu desenvolvimento. O que nos caracteriza como humanos é a nossa complexidade cerebral, que aliada à postura ereta possibilitou que os primeiros hominídeos construíssem ferramentas cada vez mais sofisticadas – da pedra lascada ao raio laser. Mas essa explicação não parece suficiente.

Sob as condições apresentadas – ambiente favorável, nível adequado de competição etc. – nossa espécie pôde chegar ao estado atual de organização social. Isso não significa que foi a única espécie que conseguiu isso. A ciência atualmente já desvendou o sequenciamento genético humano, ou seja, nossa “composição química”. São esses os elementos que, combinados de uma maneira específica, permitem a configuração das características do organismo humano e sua transmissão para outros seres humanos no processo de reprodução. Conhecer os elementos químicos que compõem o organismo humano não esclareceu, no entanto, a complexidade envolvida na humanidade. Segundo um artigo científico publicado em 2016, na revista Science, as diferenças genéticas entre humanos e gorilas são de apenas 1,6%. Nossa própria espécie resulta de uma mistura de outras espécies – pelo menos 1% a 3% do nosso genoma é neandertal.

Olhando para “algo”, como sei dizer que é humano ou não? Como eu reconheço outro humano e sei que ele é um ser humano igual a mim?

O ser humano é um ser biologicamente social. (H. Wallon)

Nascer é estar submetido a obrigação de aprender. (B. Charlot)

O que é ser biologicamente social? Para Henri Wallon (1879-1962), filósofo, médico e psicólogo francês, o ser humano se caracteriza pela sua sociabilidade, de tal forma que, se não for cuidado por outros seres humanos, não sobreviverá. Esse é o mesmo sentido da frase do filósofo e pedagogo francês Bernard Charlot. Quando nasce um ser humano, ele será cuidado por outros seres humanos e, nesse processo, começará a aprender. Cuidar e ensinar a ser humano são duas ações estreitamente relacionadas.

O bebê aprende que, chorando, consegue comida e a presença da mãe. Esse processo consiste em um momento crucial para sua sobrevivência, pois o ser humano nasce biologicamente dependente – muito diferente do filhote de um cavalo, por exemplo, que logo ao nascer se coloca sobre as quatro patas e dá os primeiros passos.

Ao nascer, o bebê humano carrega consigo algumas habilidades que fazem parte da sua herança genética, como o reflexo de sugar. Mas isso não o capacita a se alimentar de forma independente: ele precisa ser cuidado para aprender a comer.

Assim, nascer com determinadas capacidades biológicas não significa, em nosso caso, que elas serão desenvolvidas por si só. Para aprender a ver, por exemplo, é preciso encontrar as condições ambientais para isso, como luz e ambientes tridimensionais.

Se uma criança ficasse em um quarto escuro até os seis anos de idade, não aprenderia a ver – apesar de ter retinas e nervo ótico funcionais. Isso acontece porque o cérebro (no caso, o córtex visual) se desenvolve a partir da interação com os estímulos do ambiente. Interação com outras pessoas e com o ambiente são fundamentais para nosso desenvolvimento humano.

Nesse processo de intensa dependência, no entanto, o pequeno ser humano não fica passivo, apenas recebendo. O bebê passa do choro e balbucios para gritinhos alegres e tentativas de imitar palavras. Ele logo aprende que pode interagir, afetar o seu meio.

É assim que Lev S. Vygotski (1896–1934), psicólogo bielo-russo, descreveu como passamos a simbolizar, ou seja, internalizar as formas de comunicação em nossa cultura. A criança explora o seu ambiente, e à medida que os seres humanos à sua volta interagem com ela da forma como aprenderam culturalmente, ensinam o que é ser humano. Nesse processo, ela vai internalizando formas de comportamento, criando repertório de ações e compartilhando o significado delas.

Para Vygotski, são esses comportamentos internalizados que vão constituindo a linguagem, o grande sistema simbólico por meio do qual não apenas nos comunicamos, mas compartilhamos os significados do mundo. Em outras palavras: nos tornamos gente.

Outra importante contribuição de Vygotski foi a proposta de que a aprendizagem é que impulsiona e cria o desenvolvimento. Isso inverte a ideia predominante na psicologia tradicional, de que o indivíduo primeiro precisa se desenvolver, “amadurecer”, para depois aprender. Para Vygotski, a aprendizagem é responsável pelo desenvolvimento.

Para que a aprendizagem ocorra da melhor forma, é preciso descobrir o que a criança já sabe, mas ainda não sabe fazer sozinha. Colocando-se ao lado da criança como um modelo/desafio, ela observa como fazer e pode aprender, o que vai resultar no seu desenvolvimento. Esse é, de forma resumida, o significado do conhecido conceito de Zona de Desenvolvimento Próximo de Vygotski.

Já deu para perceber que apresentando a teoria de Vygotski estamos entrando em contato com uma resposta para a pergunta inicial – o que nos torna humanos? Nessa perspectiva teórica, o que nos torna humanos é o fato de nascermos em uma cultura humana da qual faremos parte não apenas pelo nascimento, mas também pelo processo de incorporação dessa cultura como mecanismo de linguagem e pensamento. O código genético e o processo evolutivo nos habilitam a nos tornarmos seres humanos, e a cultura, historicamente datada, nos insere e inscreve dentro da humanidade.

Em se tratando da educação inclusiva, como a questão da diferença se coloca quando pensamos na humanidade? Uma pessoa com deficiência deve ser considerada humana? Para responder a essas perguntas, retomaremos Vygotski: um ser humano é um produto de uma determinada cultura, de uma determinada época histórica. Deixar viver ou não uma criança com deficiência não seria uma decisão difícil em outra época histórica ou em algumas culturas específicas. Ou seja, essa pergunta é como um espelho colocado diante de nós, perguntando: que tipo de humanidade é a nossa?

Atualmente, estamos atentos a um princípio ético fundamental: o direito à vida. Como tratamos os demais seres humanos em nossa sociedade vai dizer quem nós somos como humanidade. Portanto, não se trata de olhar para um impedimento e saber se ele é grande ou pequeno individualmente, mas perceber o quanto cada cultura convida cada indivíduo a fazer parte dela, removendo, para tanto, toda e qualquer barreira a sua inserção, inscrição e participação plena.

Siga em Frente...

Vygotski e a questão da deficiência

A deficiência como aspecto do desenvolvimento humano foi bastante pesquisada por Vygotski. Tanto que, na edição espanhola das suas obras, o quinto volume é inteiramente dedicado a uma coletânea de seus trabalhos sobre o desenvolvimento da criança com deficiência. Em sua época, esse campo de estudo era chamado defectologia – nome que, atualmente, soa pejorativo, mas mantemos em respeito à forma como historicamente era denominado esse campo de estudos.

Vygotski não considerava que o desenvolvimento da criança com alguma deficiência fosse algo menor, que não atingisse seu fim em comparação ao rumo esperado do desenvolvimento. Para ele, a criança com deficiência se desenvolvia de maneira única – nem mais, nem menos.

Portanto, para ensiná-la é preciso que se conheça como essa determinada criança respondeu aos desafios do seu crescimento, em que teve que se relacionar com uma cultura na maioria das vezes não pensada para ela. Segundo o autor, “a criança cujo desenvolvimento se há complicado por um defeito não é simplesmente menos desenvolvida que seus coetâneos normais, é uma criança desenvolvida de uma outra forma” (Vygostky, 1989, p. 3).

Ele defendia que o professor deveria dirigir seu foco para as questões pedagógicas e não orgânicas, dado que ele é um personagem primordial para inserção na cultura humana. Vamos tomar como exemplo uma criança com paralisia cerebral que não consiga escrever com um lápis. O foco do professor não deve ser que o aluno escreva com esse determinado instrumento e sim que se comunique por meio da escrita. Para isso, pode usar letras com ímãs ou um notebook. Ou ainda ditar seu pensamento para que outra pessoa o transforme em letras, cuidando para atender as regras da língua escrita. Percebe a diferença?

Para Vygotski, os esforços devem ser concentrados em organizar recursos culturalmente disponíveis para superar as barreiras que a sociedade e, nesse caso específico, o que a escola impõe para os estudantes em seu processo de aprendizagem. Uma vez que o objetivo educacional em relação à deficiência não é a cura, o que importa é como reagimos diante desse ser humano. Vygotski deixa claro que o que precisa ser modificado é o ambiente social em que as pessoas com deficiência vivem, e não as pessoas em si:

Fica claro, portanto, que uma educação ideal só é possível com base em um ambiente social orientado de modo adequado e que os problemas essenciais da educação só podem ser resolvidos depois de solucionada a questão social em toda a sua plenitude (Vygotski, 2003, p. 200).

Identidade, igualdade, diferença: princípios fundamentais

Identidade tem a ver com autoafirmação. A partir disso podemos nos perguntar: por que uma pessoa ou um grupo identifica a si ou ao grupo por meio de determinado nome ou categoria, ou seja, uma identidade? Segundo Oliveira (2003), uma pessoa ou um grupo se afirmam como tais para se diferenciarem de um grupo ou pessoa com quem se defrontam. A identidade, portanto, pode ser individual ou social.

Quando falamos em educação inclusiva defendemos o princípio da igualdade – mas não igualdade no sentido em que temos que ser iguais, homogêneos ou padronizados. A igualdade aqui postulada é a igualdade de direitos, do reconhecimento de que todos somos seres humanos pertencemos a esse grande projeto de humanidade e, independentemente da nossa forma física, cor da pele, religião ou deficiência, temos o mesmo direito de todos a uma vida plena e respeitosa. O princípio da igualdade é, portanto, incompatível com a discriminação e o preconceito, independentemente dos seus motivos e formas de manifestação.

O princípio da igualdade se aplica a qualquer forma de discriminação, e não apenas em relação às pessoas com deficiência. Igualdade não é tratar a todos da mesma forma e sim atuar de maneira a facilitar ou não impedir que cada pessoa tenha acesso aos direitos. Para respeitar o princípio da igualdade, é fundamental respeitar a diferença. A diferença é a nossa marca de humanidade – isso porque conviver com pessoas ou grupos diferentes amplia nossa humanidade, no sentido filosófico profundo que discutimos nesta aula.

Articulando esses princípios da identidade, igualdade e diferença ao que nos ensinou Vygotski, é impensável que alguns estudantes continuem sendo discriminados por terem algum tipo de deficiência, e separados em escolas segregadas, especiais.

Como a aprendizagem é responsável pelo desenvolvimento e nosso tempo histórico instituiu como princípio ético o direito à vida plena, a escola, por ser uma das instituições que nos insere na cultura, deve ser o lugar de todas as diferenças humanas. Para Ropoli et al. (2010), a “escola das diferenças é a escola na perspectiva inclusiva, e sua pedagogia tem como mote questionar, colocar em dúvida, contrapor-se, discutir e reconstruir as práticas” pedagógicas e sociais, reconhecendo as diferenças dos alunos diante do processo educativo e buscando sua participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas.

Vamos Exercitar?

Nesta aula, encontramos a Joelma participando da organização da sua festa de formatura junto com os seus colegas de turma. A Joelma tem síndrome de Down, o que significa que ela tem um gene a mais junto com o par de genes número 21 – devido a isso, a síndrome é também conhecida como trissomia do cromossomo 21.

Pense na afirmação de Henri Wallon de que o ser humano é um ser biologicamente social. Pelo que discutimos, não é possível definir um ser humano apenas pelos seus aspectos orgânicos. É possível que a Joelma seja alvo de preconceitos ou de algum tipo de discriminação, baseados apenas nas ideias de senso comum que a sociedade tem das pessoas com deficiência, mas a síndrome de Down resume quem é a Joelma?

Organizar uma festa de formatura exige diversas tarefas – algumas mais fáceis, outras mais complexas. Ela assumiu uma tarefa que exige uma certa organização, que se refere a fazer uma lista de músicas, e deu conta. A partir dessas reflexões e do que você aprendeu das relações entre o contexto social e histórico e o desenvolvimento humano, retome a situação-problema e faça suas considerações a respeito do papel do ambiente na construção do ser humano.

Saiba Mais

O conhecimento a respeito da reflexão do que nos torna humanos é uma das bases centrais da disciplina. Para ampliar esses saberes e aprofundar e temática, leia o material indicado a seguir: As compreensões do humano para Skinner, Piaget, Vygotski e Wallon: pequena introdução às teorias e suas implicações na escola.

Nesta aula fundamentamos nossa abordagem a partir do pensamento de Vygotski. Para conhecer mais seu pensamento na educação, leia o Capítulo 1 da obra a seguir: Vigotski e o “aprender a aprender”: críticas as apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana.

Referências Bibliográficas

CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

NOGUEIRA, S. O que significa ser humano? Superinteressante, São Paulo, 27 ago. 2014. Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/o-que-significa-ser-humano/. Acesso em: 31 out. 2023.

OLIVEIRA, R. C. Identidade étnica, identificação e manipulação. Sociedade e Cultura. Revista de Ciências Sociais, Universidade Federal de Goiás, v. 6, n. 2, p. 117-131, 2003. Disponível em: http://www.redalyc.org/pdf/703/70360202.pdf. Acesso em: 30 out. 2023.

ROPOLI, E. A. et al. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. v. 1. Brasília: MEC/SEE; Ceará: UFC, 2010.

VYGOTSKI, L. S. Fundamentos de defectologia. v. 5. La Habana: Pueblo y Educación, 1989.

VYGOTSKI, L. S. Psicologia pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2003.

WALLON, H. Do ato ao pensamento: ensaio de psicologia comparada. Rio de Janeiro: Vozes, 2008.

Aula 2

Deficiência Em Diferentes Perspectivas

Deficiência em diferentes perspectivas

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Vamos começar? Você já conhece a Joelma, e sabe que ela tem uma condição genética, a síndrome de Down. Quando estava no ensino fundamental, Priscila era a amiga mais próxima de Joelma. As duas faziam tudo juntas. Agora, no ensino médio, a Joelma convive com outras amigas além da Priscila, que sentiu falta dela no começo, mas depois se acostumou. As amigas e os amigos de Joelma sabem que ela, por vezes, precisa de mais tempo para copiar a lição e que esse é o jeito dela de aprender. Quando os professores passavam muita cópia, ela resumia tudo e copiava até onde conseguia. Ao perceberam isso, começaram a passar menos esse tipo de atividade. Essa mudança deixou seus colegas mais satisfeitos, pois perdiam menos tempo copiando e podiam se dedicar mais ao estudo propriamente dito. Joelma revela que tem dificuldades em matemática. João também tem – a diferença é que ele não tem síndrome de Down! Em relação à Joelma, você compreende que ela e seus colegas são amigos e/ou interagem no ambiente escolar a partir de suas personalidades únicas?

Para dar suporte à nossa reflexão, vamos recorrer ao conceito de ser humano, desenvolvimento e aprendizagem que estudamos anteriormente, além do debate que trata de igualdade, diferença e direitos humanos.

Bons estudos!

Vamos Começar!

O conceito de deficiência

Muitos questionamentos começaram a ser feitos a esse tipo de classificação por grupos de pessoas com deficiência e, também, por parte do movimento dos direitos humanos. Será que uma pessoa com deficiência pode ser compreendida como um organismo isolado que não está dentro dos padrões e expectativas?

Uma pessoa com deficiência física que nasce na Finlândia, um país que tem boa parte do seu orçamento dedicado às áreas sociais, tem as mesmas oportunidades de participação em sua sociedade do que uma pessoa nascida no Brasil? Pelo fato da resposta a essa pergunta ser obviamente “não”, o movimento das pessoas com deficiência passou a questionar a própria definição de pessoa com deficiência. Foi assim que, em 2006, foi promulgada a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que estabelece o seguinte conceito, logo em seu artigo primeiro.

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Brasil, 2019, p. 9).

Ela considera impedimentos de longo prazo o que comumente nomeamos como deficiências, porém, não os toma de forma isolada, e sim em interação com barreiras. E é nessa relação de impedimentos e barreiras que surge a deficiência.

Nesse sentido, para além da norma e do padrão de corpos e comportamentos, a convenção afirma que todas as pessoas têm direito à participação e que a eliminação ou redução das barreiras para que todos possam usufruir dos benefícios construídos pela sociedade é uma tarefa de todos nós. Além disso, afirma que deficiência é um conceito em evolução que se baseia em uma perspectiva social. As deficiências, ou melhor, os diferentes impedimentos físicos, sensoriais, intelectuais ou mentais, como tantas outras características, passam a ser considerados parte da diversidade humana.

No dia a dia, quando nos relacionamos com estudantes ou colegas educadores com deficiência, sabemos que aquela característica não diz tudo daquela pessoa, nem a cor da sua pele, nem a cor dos seus olhos, nem a informação do lugar de onde ela nasceu. Essas são apenas primeiras informações.

As classificações da deficiência

A partir da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, as deficiências são divididas em três grandes grupos: deficiências intelectuais, deficiências físicas e deficiências sensoriais. Em cada um desses grupos existem muitas categorias e especificidades. Os diagnósticos médicos utilizam como base para esses diagnósticos as classificações das doenças. Uma classificação amplamente utilizada é a CID – Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A classificação da CID é importante para que os diagnósticos sejam reconhecidos e uniformizados mundialmente. Para ir além dessa visão estritamente focada na doença, em 1980 a OMS propôs uma classificação complementar, a Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens – CIDID. Essa classificação procurava experimentar, pela primeira vez, categorias que se relacionassem com as consequências das doenças (Nubila; Buchalla, 2008).

A Organização Mundial da Saúde – OMS definiu os conceitos de deficiência, incapacidade e desvantagem, ressaltando que embora os três conceitos estejam presentes nas pessoas com deficiência, tais restrições não lhes retiram o valor, o poder de decidir sobre suas vidas e de tomarem decisões (Bublitz; Hendges, 2011, [s. p.]).

Em 2001 a OMS revisou esse documento e publicou a CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. A perspectiva muda. A CIF, que tem seu foco na funcionalidade e na interação da pessoa com deficiência em seu contexto, complementa a CID, que classifica a doença de forma mais isolada: “enquanto a CID-10 fornece os códigos para mortalidade e morbidade, a CIF fornece os códigos para descrever a variação completa de estados funcionais que capturam a experiência completa de saúde” (Nubila; Buchalla, 2008, p. 239).

Como já vimos, o conceito atual de pessoa com deficiência não se restringe às condições individuais, pessoais, tampouco considera a deficiência uma doença. Por ser uma condição, seu conceito se forja na relação entre as pessoas e as barreiras. Assim, utilizar a CID 11 para entender a pessoa com deficiência tornou-se insuficiente, e a CIF ganha força na legislação brasileira mais atual. A composição entre as duas é fundamental para ampliarmos nosso olhar e deixarmos de classificar o diferente como doente e incapaz, por estar nas “abas” da curva normal.

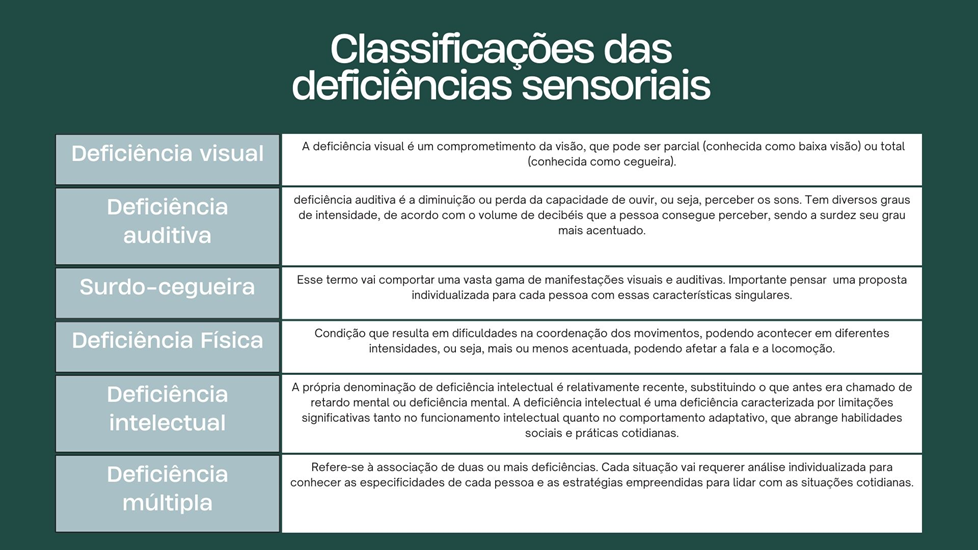

Deficiências sensoriais

As deficiências sensoriais são aquelas relacionadas aos sentidos: as deficiências visual, auditiva e a surdo-cegueira.

Deficiência visual

A deficiência visual é um comprometimento da visão, que pode ser parcial (conhecida como baixa visão) ou total (conhecida como cegueira). Para ter essa denominação, esse comprometimento pode ser compensado em parte com uso de lentes ou cirurgias, mas não pode ser corrigido – portanto, questões como miopia, astigmatismo ou hipermetropia não são consideradas deficiências visuais.

O fato de uma pessoa se beneficiar da leitura em braile pode ser uma forma de considerar que ela tem cegueira, como é apontado por Conde (2016). O uso de bengala e treinamento de orientação e mobilidade para tarefas diárias também podem ser importantes apoios para a autonomia. Segundo o mesmo autor, a baixa visão pode ser definida quando a pessoa lê com letras ampliadas ou com o auxílio de recursos óticos que façam ampliações significativas.

Atualmente considera-se acessibilidade o conjunto de intervenções nos atributos do ambiente que, em sua relação com a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, promovem a equiparação de oportunidades com autonomia no acesso à informação, à mobilidade, à realização de procedimentos e participação de atividades desenvolvidas por diversas áreas e nos diferentes espaços.

Siga em Frente...

Deficiência auditiva

A deficiência auditiva é a diminuição ou perda da capacidade de ouvir, ou seja, perceber os sons. Há diversos graus de intensidade, de acordo com o volume de decibéis que a pessoa consegue perceber, sendo a surdez seu grau mais acentuado.

É importante detectar o quanto antes se uma criança apresenta um grau de perda auditiva significativa. Já falamos um pouco da importância da linguagem na formação do ser humano, e com a criança com surdez não é diferente. Se ela não ouve e, por isso, tem dificuldade de aprender a linguagem falada, é importante que ela aprenda uma linguagem para se comunicar – esse é o papel da Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

Surdo-cegueira

O termo surdo-cegueira nos faz pensar imediatamente em uma pessoa que tem cegueira e surdez associadas. Como você já deve ter percebido pelo que estudou até este ponto acerca das particularidades do desenvolvimento da pessoa com deficiência, esse termo vai comportar vasta gama de manifestações visuais e auditivas.

Cada pessoa com surdo-cegueira pode necessitar de um estudo específico para ter acesso aos recursos mais adequados a sua comunicação. Dessa forma, não se trata apenas de adaptar recursos que seriam comumente utilizados por uma pessoa cega ou uma pessoa surda, e sim de uma proposta individualizada para cada pessoa com essas características singulares.

Deficiência física

A deficiência física é uma condição que resulta em dificuldades na coordenação dos movimentos, podendo acontecer em diferentes intensidades, ou seja, mais ou menos acentuada, podendo afetar a fala e a locomoção.

O Decreto nº 5.296/2004 (Brasil, 2004), que trata da promoção de acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, define a deficiência física como “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física”.

Deficiência intelectual

A definição de deficiência intelectual passou por várias modificações ao longo do tempo. A própria denominação de deficiência intelectual é relativamente recente, substituindo o que antes era chamado de retardo mental ou deficiência mental.

Nessa época, a deficiência mental era constatada por meio de testes padronizados e em ambientes restritos, sob a responsabilidade de médicos e psicólogos. Assim, a ideia de deficiência mental exprimia uma incapacidade geral e individual de pensar, o que, como vimos, vai contra a atual definição de deficiência. Atualmente, é fundamental considerar como a pessoa com deficiência intelectual se relaciona com o meio – suas habilidades e interações – e, obviamente, em que medida o meio no qual vive facilita ou coloca barreiras para a sua participação plena.

Uma definição bastante completa é dada pela Associação Americana sobre Inteligência e Deficiências do Desenvolvimento, cuja sigla em inglês é AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities). Para essa associação, a deficiência intelectual é uma deficiência caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, que abrange habilidades sociais e práticas cotidianas. Essa deficiência se origina antes dos 18 anos.

Deficiência múltipla

A deficiência múltipla refere-se à associação de duas ou mais deficiências. Cada situação vai requerer análise individualizada para conhecer as especificidades de cada pessoa e as estratégias empreendidas para lidar com as situações cotidianas. Dois aspectos merecem percepção atenta nesse caminho, pois são chaves para que as interações sejam potencializadas: compreender quais são as diferentes formas de comunicação estabelecidas e quais os canais mais utilizados; e organizar posicionamentos corporais no sentido de buscar a melhor posição para que a pessoa participe plenamente das atividades propostas (Bosco; Mesquita; Maia, 2010) A comunicação refere-se às pessoas que necessitam ter alguém para mediar seu contato com o meio, sendo o mediador o responsável por ampliar o conhecimento do mundo ao redor dessa pessoa, visando lhe proporcionar autonomia e independência. O posicionamento refere-se a colocar o aluno sentado na cadeira de rodas, em uma cadeira comum ou deitado, de maneira confortável em sala de aula, para que faça uso de gestos ou movimentos com os quais tenha a intenção de comunicar-se e desfrutar das atividades propostas.

Vamos Exercitar?

Considerando o que foi estudado acerca da deficiência intelectual – funcionamento intelectual, comportamento adaptativo, habilidades conceituais, sociais e práticas –, observamos que Joelma mostra avanços na aprendizagem, lida bem com os desafios cotidianos e tem habilidades semelhantes às pessoas da sua idade. Ou seja, o fato de ter síndrome de Down não significa que ela não aprende.

Pelo motivo de Joelma ter mais dificuldade para fazer cópias levou os professores a mudarem a estratégia – em vez de copiar, ela e os colegas podiam ir para o assunto principal da lição, utilizando livros ou fotocópias, se necessário. Joelma aprendeu a resumir, copiando até onde conseguia e tirando dúvidas com colegas e professores. Com isso, podemos comprovar que uma pessoa com deficiência pode desenvolver suas próprias estratégias para aprender, exatamente como estudamos na teoria vygotskiana. Também fica explícito o quanto o ambiente social é decisivo no desenvolvimento humano, sejamos pessoas com ou sem deficiência. Esse paradigma está refletido na definição atual de deficiência da Convenção da ONU de 2006, conforme já estudamos.

Pensando em termos da escola, é fundamental que os alunos aprendam a conviver com as diferenças, e, portanto, as oportunidades de conviver entre todos, sem discriminação, deve ser o foco de nossa atuação pedagógica. Estar na escola é importante e benéfico para a Joelma e para seus colegas também, você não acha?

Saiba Mais

Os conceitos de deficiência, diferença e diversidade são fundamentais para a categorização e, mais do que isso, para balizar nossos olhares em relação a nossos alunos. Para aprofundar, leia os artigos a seguir:

Deficiência, diversidade e diferença: idiossincrasias e divergências conceituais.

Discursos de inclusão e o bloqueio das diferenças. Educação Unisinos, v. 23, n. 2, p. 338–351,

Referências Bibliográficas

BOSCO, I. C. M. G.; MESQUITA, S. R. S. H.; MAIA, S. R. A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: surdo-cegueira e deficiência múltipla. v. 5. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. (Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar).

BRASIL. Senado Federal. Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da pessoa com Deficiência. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Brasília: Senado Federal, Secretaria de Direitos Humanos, 2019. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/554329/estatuto_da_pessoa_com_deficiencia_3ed.pdf. Acesso em: 8 fev. 2024

BRASIL. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Brasília, 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm. Acesso em: 1 nov. 2023.

BUBLITZ, M. D.; HENDGES, C. E. J. O conceito de deficiência para fins do benefício assistencial do artigo 203, inciso V, da Constituição Federal de 1988. JusBrasil, 28 jul. 2011. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/19651/o-conceito-de-deficiencia-para-fins-do-beneficio-assistencial-do-artigo-203-inciso-v-da-constituicao-federal-de-1988. Acesso em: 01 nov. 2023.

CONDE, A. J. M. Definição de cegueira e baixa visão. Ministério da Educação: Instituto Benjamin Constant, 17 nov. 2016. Disponível em: http://antigo.ibc.gov.br/educacao/71-educacao-basica/ensino-fundamental/258-definicao-de-cegueira-e-baixa-visao. Acesso em: 1 nov. 2023.

NUBILA, H. B. V.; BUCHALLA, C. M. O papel das Classificações da OMS - CID e CIF nas definições de deficiência e incapacidade. Rev Bras Epidemiol., v. 11, n. 2, p. 324–335. 2008.

VYGOTSKI, L. S. Fundamentos de defectologia. v. 5. La Habana: Pueblo y Educación, 1989.

VYGOTSKI, L. S. Psicologia pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2003.

Aula 3

O Paradigma Da Normalidade E A Diversidade Humana

O Paradigma da normalidade e a diversidade humana

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Vamos para mais uma aula?

O acolhimento escolar para a família de uma criança que necessita de estrutura e ações específicas para a constituição de uma inclusão é um dos pontos fundamentais para o alcance dos resultados esperados. A inclusão de um aluno atípico na sala de aula necessita de um trabalho conjunto e coletivo.

Desde o nascimento de Joelma, a família buscou serviços especializados, informações e conhecimentos que tratassem da síndrome de Down. Enfrentar os desafios com suporte e orientação especializada ajuda a trilhar o caminho de modo mais seguro e eficiente.

Como Joelma já está saindo da escola e preparando sua formatura, a família foi convidada para realizar uma palestra a outros pais com crianças com desenvolvimento atípico no contexto educacional. Muitos preconceitos, saberes populares, valores e práticas enraizadas no tecido e cultura social precisam ser combatidas com conhecimento e informação. Como podemos ajudar nesse importante momento?

Bons estudos!

Vamos Começar!

Vygotski aponta que o desenvolvimento de uma pessoa não pode ser considerado melhor ou pior que o de outra, ou ainda incompleto. Cada pessoa constrói seu caminho de desenvolvimento possível nas circunstâncias pessoais e históricas vivenciadas. Pensando dessa maneira, a palavra “diferença” traduz melhor a ideia vygotskiana de desenvolvimento do que “deficiência”, não é mesmo? Mas a própria palavra “diferença” tem seus efeitos. Se for usada para exprimir a ideia de “algo diferente do que é tido como normal” ou “algo ou um comportamento socialmente valorizado” continua representando o mesmo paradigma do diferente como o “não completo”.

A dificuldade em escolher uma palavra adequada para definir um conceito de desenvolvimento humano mais inclusivo vem do fato de ainda predominar um tipo de visão que já começamos a questionar: a ideia de normalidade como um valor a ser defendido e buscado na sociedade capitalista.

Essa noção de normalidade tem suas raízes históricas. Vem da necessidade de classificar as pessoas com finalidades relacionadas à produtividade: quem é “eficiente” pode fazer parte da linha de produção, pode trabalhar, receber salário e abrir crediário. Quem não é, a partir dessa medida preestabelecida de normalidade, fica de fora, internado em uma instituição, preferencialmente de caridade, para dar o mínimo de despesa ou “trabalho” à sociedade.

Vamos nos aprofundar nesse padrão de pensamento. Configura-se em uma perspectiva de análise do desenvolvimento humano que considera a avaliação das partes do corpo e dos sentidos para mensurar a capacidade de viver em sociedade, baseando-se na possibilidade de triagem entre indivíduos considerados produtivos e improdutivos. Por conta de seus pressupostos é chamada de modelo clínico, sendo realizada pelo que chamamos genericamente de especialista.

Esse modelo é, portanto, uma forma de compreender o desenvolvimento de uma pessoa de forma comparativa com o desenvolvimento esperado para a sua faixa etária – o que é “normal”, estatisticamente falando, é o que está dentro da norma.

Você já deve ter presenciado – ou mesmo feito – a seguinte pergunta para um médico pediatra: O tamanho da criança está normal? E o peso dela, também está bom? Está tudo dentro dos padrões, normal? Você já fez o cálculo do seu IMC (índice de massa corporal) para saber como está seu padrão de saúde?

Esses e muitos outros padrões estatísticos e métricas matemáticas são modelos a serem utilizados para definir, por exemplo, políticas públicas e a confecção de produtos. Ao buscarem contemplar a maioria das pessoas, eles têm como efeito o estabelecimento de padrões de normalidade, o que pode levar a discriminar e justificar, por meio de discursos e normas científicas, alguns preconceitos.

O problema dessa linha de raciocínio é que a perspectiva clínica ultrapassa a questão médica e forja relações sociais e de trabalho, por exemplo. É como se o fato de não estar no padrão esperado tornasse a pessoa menos humana ou menos apta à participação social e a funções laborais.

Outro aspecto para que você compreenda essa reflexão é a discussão que trata da inteligência. O que é ser inteligente? A inteligência é um dos conceitos mais estudados em psicologia, e não há um consenso a respeito de sua definição. De forma geral, a inteligência seria uma capacidade relacionada ao pensamento lógico, à capacidade de abstração e de resolução de problemas. Entre os pesquisadores, é grande o debate se a inteligência é uma aptidão genética ou se resulta de aprendizagens sociais. E a inteligência, se mede?

Os testes psicométricos foram criados no início do século XX. Baseavam-se na ideia de que a inteligência era fruto de uma capacidade geral, que poderia ser identificada de forma mais ou menos invariável por meio de medições diferentes. São conhecidos popularmente como testes de quociente intelectual (QI). Os testes de QI são organizados sob a forma de exercícios semelhantes aos escolares, como achar uma diferença entre figuras ou responder da forma adequada a uma situação-problema. Com a pretensão de serem universais e medirem habilidades variadas, esses testes medem de forma mais restrita as capacidades lógico-matemáticas, verbais e espaciais.

Pensando nessas duas breves definições, você entende que saber o QI de uma criança é importante para sua escolarização? Essa medição está em consonância com a teoria de Vygotski que trata do desenvolvimento humano? A régua está a serviço de quem? Contra quem?

Desde sua criação até a década de 1990, quando a inclusão escolar se tornou uma perspectiva difundida no Brasil e no mundo, a compreensão das avaliações psicológicas de inteligência, realizadas por psicólogos para os quais eram encaminhadas crianças com suspeita de deficiência intelectual, foram se modificando. O poder do psicólogo de designar se determinada criança poderia ou não frequentar a escola comum perdeu força. Frequentemente utilizadas para justificar cientificamente o encaminhamento para classes especiais ou escolas especiais, essas avaliações significaram, durante anos, o critério de seleção que emblematicamente dava suporte ao paradigma da integração. Grosso modo, essa perspectiva tem como conceito central a busca da normalidade e postula que os esforços da sociedade – desde intervenções terapêuticas até pedagógicas – devem ser focalizados, portanto, em estratégias para que as pessoas tenham um desempenho próximo ao traçado pela curva normal. As instituições, para atender a públicos específicos como escolas e salas especiais, são compreendidas como a melhor metodologia para nivelar todas e todos os estudantes, porém, deixam de compreender as diferenças como parte desse mosaico de desenvolvimento humano (Moyses; Collares, 1997).

Assim, os testes de inteligência psicométricos, por sua concepção universalista e homogeneizadora do ser humano, acabavam, por assim dizer, apontando crianças que não tiveram oportunidades escolares, ou seja, penalizando-as duplamente: por não vivenciarem cotidianamente uma cultura letrada, eram impedidas de frequentar a escola comum e ter acesso justamente a essa cultura. Com a emergência do paradigma da inclusão, as avaliações baseadas exclusivamente em testes de inteligência perderam o sentido, uma vez que ritmos e habilidades diferenciadas são compreendidos como características que explicitam a necessidade de ampliação da compreensão de universo escolar para que ninguém fique de fora e todas e todos aprendam juntos.

Como futuro docente, percebendo cada vez mais a importância de um olhar plural e acolhedor, você consegue visualizar um pouco do cenário atual? Dados recentes do Censo Escolar 2022, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2022) indicam um crescente aumento de alunos com deficiência matriculados em rede regular de ensino nas diversas modalidades. Baiense (2022), ao realizar uma pesquisa com o objetivo de identificar nas bases de dados selecionadas o número de matrículas de alunos da educação especial entre os anos de 2015 e 2019, concluiu que o índice tem aumentado gradualmente para todas as etapas de ensino.

O mesmo estudo mostra o aumento do número de alunos com alguma deficiência que conseguem chegar às universidades. Essa condição demonstra a importância de uma educação inclusiva, de uma escola inclusiva e, claro, de todo um conjunto de fatores sociais e culturais, de barreiras que estão sendo descontruídas e novas pontes que são construídas para a mudança dessa realidade. Fatores fundamentais passam pelo fato de o Brasil estar apresentando políticas públicas de inclusão, que passam pela formação e capacitação dos profissionais da educação no Brasil.

Siga em Frente...

Desenvolvimento típico e atípico

O desenvolvimento atípico é definido como “o desenvolvimento de crianças que apresentam atrasos e/ou prejuízos em relação às crianças com a mesma faixa etária” (Lepre, 2008, p. 28): caminhar, falar, pegar, sentir e sorrir, ou seja, todos os comportamentos esperados aos primeiros anos de vida que não atingem os marcos típicos. De acordo com Vygotski (2011), toda criança com desenvolvimento atípico apresenta como sintoma primário uma dificuldade real relacionada a uma incapacidade ou a uma limitação biológica. Isso também mostra que o principal desafio da criança com desenvolvimento atípico se relaciona ao sintoma secundário, que seria a exclusão que ela tende a sofrer por apresentar uma deficiência e/ou transtorno. Nesse sentido, Vygotski (2011) nos ensina que o problema da deficiência não é a impossibilidade biológica, mas a exclusão social que dificulta essa pessoa de se inserir socialmente, aprender com seus pares e com os adultos que a cercam. Portanto, o autor conclui que o maior problema da deficiência é a deficiência social. De acordo com a Vygotski (2011), uma criança com desenvolvimento atípico pode atingir o mesmo nível de desenvolvimento de uma criança normal, só que de maneira diferente, por outros meios, configurando a teoria da compensação, e “o desenvolvimento cultural é a principal esfera em que é possível compensar a deficiência” (Vygotski, 2011, p. 869).

A busca por um diagnóstico é assunto delicado para as famílias ao identificarem um possível desenvolvimento atípico em seus filhos. A síndrome de Down, por exemplo, pode ser identificada ainda na gestação; no entanto, o diagnóstico de transtorno do espectro autista acontece por volta dos 2 a 3 anos. Os traços de desenvolvimento atípico de uma criança com altas habilidades somente se manifestam após estímulos do contexto social, seja escola ou família. O diagnóstico precoce, em todos os casos que possam envolver o desenvolvimento atípico, é fundamental para a condição clínica e da educação inclusiva.

Quando a criança está inserida na escola, é comum a família solicitar orientação da professora ou de outro profissional quanto ao andamento do diagnóstico. Em meio a tantas buscas, há uma família que sofre com a demanda de um filho com desenvolvimento atípico. Por mais que se busque um diagnóstico que auxilie entender a funcionalidade do estudante, a família merece cuidados, pois o fechamento do quadro pode desorganizar uma estrutura familiar.

Vamos Exercitar?

Vygotski nos ensina que o desenvolvimento humano se dá por caminhos únicos. Esse pode ser um importante tema a ser debatido e sensibilizado pelos pais, junto com todo apoio pedagógico da escola. Família e escola devem caminhar juntos, independentemente da condição escolar, saúde, social e cultural do aluno.

Os pais de Joelma podem descrever como foram as primeiras impressões quando souberam, desde a gestação, da condição mais do que especial de Joelma. Combater preconceitos, superar barreiras, aceitar as condições objetivas é fundamental para família e escola. Mas não com um olhar limitador, impeditivo, de reforço das barreiras sociais e culturais.

Vygotski aponta que a condição primária não pode ser ainda mais reforçada a partir de uma condição social. A exclusão e a inclusão devem ser temas constantes, perenes, no debate entre escola e comunidade, família e professores, e entre os próprios alunos. A ampliação e desenvolvimento de uma base cultural foi, é e será essencial para Joelma.

Saiba Mais

O artigo de Vygotski indicado a seguir possibilita uma visão ampliada da dimensão educacional da criança com desenvolvimento atípico.

A Defectologia e o Estudo do Desenvolvimento e da Educação da Criança Anormal.

O texto que segue, por sua vez, apresenta múltiplos olhares e abordagens no trabalho com crianças autistas e com síndrome de Down. Leia, aprofunde-se no tema e aprenda.

Autismo e síndrome de Down: concepções de profissionais de diferentes áreas.

Referências Bibliográficas

BAIENSE, A. E. DOS S. B. Percentual de alunos matrículas com deficiência em classes comuns ou especiais exclusiva no Brasil – 2015 a 2019. Research, Society and Development, v. 11, n. 1, e23011124763, 2022.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Censo escolar de 2022. Brasília: Ministério da Educação, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados. Acesso em: 2 nov. 2023.

LEPRE, R. M. Desenvolvimento humano e educação: diversidade e inclusão. Bauru: MEC/FC/SEE, 2008.

MOYSES, M. A. A.; COLLARES, C. A. L. Inteligência abstraída, crianças silenciadas: as avaliações de inteligência. Psicol. USP, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 63-89, 1997. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65641997000100005&lng=en& nrmiso. Acesso em: 6 out. 2018.

VYGOTSKI, L. S. Fundamentos de defectologia. v. 5. La Habana: Pueblo y Educación, 1989.

VYGOTSKI, L. S. A Defectologia e o Estudo do Desenvolvimento e da Educação da Criança Anormal. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 37, n. 4, p. 861-870, dez. 2011. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ep/a/x987G8H9nDCcvTYQWfsn4kN/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 3 nov. 2023.

Aula 4

Transtornos, Síndromes E Outras Questões Do Desenvolvimento.

Transtornos, síndromes e outras questões do desenvolvimento

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Partida

Olá, estudante! Nesta aula, focaremos a discussão nos transtornos e nas síndromes mais frequentes e sua relação com o desenvolvimento, com atenção específica para o transtorno do espectro do autismo (TEA). Também falaremos das chamadas altas habilidades/superdotação. Você já aprendeu que não basta classificar e descrever uma deficiência ou um transtorno do ponto de vista clínico. A Joelma continuará nos ajudando nessa tarefa.

Apesar da disciplina de matemática assustar alguns alunos, todo mundo na escola gosta da professora Sonia. Ela é exigente, mas explica bem e é paciente com todos. Ela ensina geometria espacial no último ano do ensino médio. Quando ela soube que daria aula para a Joelma, não se preocupou. Um professor comentou com Sonia que ela deveria pedir para a família da Joelma trazer um laudo médico para ela saber mais a respeito da aluna. A Sonia disse que, em sua experiência como professora, os laudos ajudavam pouco e às vezes até atrapalhavam, pois acabavam deixando o aluno com um rótulo.

Logo no começo do trabalho, avaliou as especificidades pedagógicas da Joelma e apurou que ela tinha dificuldade para interpretar situações-problema e que sabia fazer operações. Com esse saber adquirido, conseguia fazer exercícios de geometria plana e tinha dificuldades na geometria espacial. Sonia percebeu que outros alunos também tinham pontos frágeis nesse conteúdo, pois não tinham estudado geometria plana no ano anterior. Para ela, Joelma era uma aluna como outros, que deveria trabalhar a partir do que já sabia para ampliar seu repertório.

Como você reagiria diante da perspectiva de ter a Joelma como aluna? Partiria de uma avaliação dos saberes da Joelma, como fez a professora Sonia, ou faria de outra maneira?

Como sempre, juntos em diálogo!

Vamos Começar!

Ao estabelecermos que a educação inclusiva é para todos, incluímos quem está nas franjas da curva – a minoria numérica de determinada população –, pois a educação é um direito humano. Ou seja, na escola vivenciamos situações em que o desempenho escolar de determinado aluno pode ficar aquém das expectativas, assim como ir muito além. Em uma compreensão inclusiva sobre a educação é esperado que isso aconteça, dado que estamos falando de estatísticas, expectativas, desenvolvimento humano e aprendizagem.

Altas habilidades/superdotação

Quando se fala que alguém é “superdotado”, é comum pensarmos em uma pessoa que tem uma inteligência extraordinária, fora do comum. Também nos lembramos das crianças precoces, ou seja, com habilidades que estão além do imaginado para uma criança em sua faixa etária. Por exemplo, crianças pequenas que falam muito bem, usando construções de frases mais complexas, ou que aprendem a ler muito cedo, por exemplo, aos três anos de idade.

De acordo com Virgolim (2007), podemos considerar que as altas habilidades/superdotação acontecem em diferentes modulações, ou seja, algumas pessoas demonstram um talento muito superior em alguma área, enquanto em outras áreas apresentam um talento mais próximo ao comparado com a maioria da população, mas ainda assim superior. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) traz a seguinte definição:

Estudantes com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse.

Como identificar as altas habilidades/superdotação?

Dominar com facilidade os conteúdos escolares ou ainda a capacidade criativa e inventiva ampliada costumam caracterizar as altas habilidades/superdotação. Uma pessoa, por exemplo, pode ter uma capacidade criativa muito desenvolvida, e este ser o fator que justamente a impossibilita de se sair bem em avaliações padronizadas de inteligência. Negrini e Freitas (2008) chamam a atenção para o fato de que as características que indicam as altas habilidades ou superdotação podem passar despercebidas pelos educadores, principalmente em função da crença comum de como uma criança com altas habilidades/superdotação se apresenta e aprende. A esse respeito, Winner (apud Negrini; Freitas, 2008, p. 277) afirma:

As crianças superdotadas não são apenas (mais) rápidas […], mas são também diferentes. Porque requerem apoio estruturado mínimo, porque fazem descobertas sozinhas e inventam novas formas de entender e porque têm tamanha fúria por dominar, elas são diferentes das crianças que apenas trabalharam com afinco extremo.

Considerar toda e cada especificidade para o estabelecimento de estratégias pedagógicas para todos é nossa tarefa como educador. Esse apreço impede que estudantes com altas habilidades/superdotação se sintam entediados e desanimados com desafios que estejam aquém de suas possibilidades e, ao mesmo tempo, promove o desenvolvimento de outras habilidades.

Os estudantes com altas habilidades/superdotação não são pessoas com valores superiores e saberes inquestionáveis. Na educação, esse imaginário social de senso comum fortaleceu a concepção de que as altas habilidades/superdotação poderiam se manifestar mesmo sem a oferta de oportunidades escolares.

Na perspectiva vygostiskiana, as observações nos diferentes contextos, as informações sobre o universo de interesses e o acesso às produções da criança em ambientes variados são fatores importantíssimos nesse processo de caracterização das altas habilidades/superdotação.

Transtorno do espectro do autismo (TEA)

O autismo foi identificado como um transtorno na década de 1940, o que, em termos de história, pode ser considerado recente. Basicamente, os sintomas que caracterizam esse transtorno são o desenvolvimento prejudicado na interação social e na comunicação, acompanhado de repertório mais ou menos restrito de atividades e interesses (Filho; Cunha, 2010). Mesmo sendo uma descoberta recente, o autismo é bastante pesquisado. No entanto, sua origem ainda não foi completamente esclarecida.

Nas décadas de 1950 e 1960, uma explicação a que muitos psiquiatras se remetiam era baseada em causas afetivas para o autismo. Devido à influência da psicanálise, a hipótese da “mãe geladeira”, ou seja, da falta de um vínculo afetivo estabelecido na primeira infância, alcançou certa popularidade. Porém, logo isso começou a ser questionado, uma vez que não conseguiram estabelecer um padrão determinado às mães de crianças com sintomas de autismo.

A partir da década de 1960, a hipótese de uma alteração cerebral foi se estabelecendo, e na década de 1980, começa-se a lidar com o autismo como uma questão do desenvolvimento infantil. Em 1979, os estudos de Wing e Gold propõem que o autismo seja considerado em termos de um espectro, com grande variação de manifestações de intensidade nos aspectos que o caracterizam (Filho; Cunha, 2010).

Até 2013 o autismo era classificado como transtorno global do desenvolvimento (TGD) pelo Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), manual da Associação Americana de Psiquiatria que traz a classificação dos transtornos mentais. A partir dessa data, na publicação da quinta versão do DSM, a classificação muda para TEA – transtorno do espectro do autismo (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) traz a seguinte definição para o autismo:

Os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo estudantes com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil.

Pelas atuais diretrizes das políticas educacionais brasileiras, em consonância com os marcos internacionais, os alunos e as alunas com autismo têm direito a frequentar a escola comum e ter suas especificidades em termos de aprendizagem atendidas. É a partir da convivência com outras crianças na escola inclusiva que o aluno com autismo ampliará seu repertório por meio do contato e da exposição aos modos de fala e linguagem de seus pares etários e a uma rotina escolar, o que o ajudará a se comunicar e se organizar.

Como o TEA é identificado?

O diagnóstico de autismo é um diagnóstico clínico e por vezes diferencial, ou seja, baseado nos sintomas apresentados e naqueles que não estão presentes. Esse diagnóstico deve ser feito preferencialmente por equipes multidisciplinares, incluindo neuropediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e pedagogo, entre outras contribuições profissionais importantes. Isso porque as diferentes abordagens profissionais contribuem para uma compreensão mais ampla e integral de cada criança, possibilitando que se vá além da atribuição de um diagnóstico superficial (Brasil, 2014, p. 61). Destacamos que a articulação entre os profissionais da saúde que compõem as equipes multidisciplinares e os educadores das escolas comuns é imprescindível para que crianças e adolescentes com TEA tenham seus direitos à saúde e educação garantidos de forma integrada.

Siga em Frente...

Outros transtornos e síndromes mais frequentes e sua relação com o desenvolvimento

Como um educador sintonizado com os desafios contemporâneos, é importante que você perceba que não é possível classificar as pessoas em categorias bem delimitadas, como se fossem umas gavetinhas. Observe, por exemplo, as contribuições que as pesquisas científicas trazem diariamente para a compreensão das deficiências e dos transtornos, bem como para as possibilidades de tratamento – não visando à cura e sim à saúde, à melhora da qualidade de vida, que envolve a participação das pessoas e da sociedade.

Síndrome comumente encontrada no contexto escolar é a síndrome de Down (SD). A síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da síndrome, em vez de dois cromossomos no par 21 (o menor cromossomo humano), têm três. Isso faz com que elas tenham características físicas e fisiológicas diferentes. Esta síndrome é a mais comum e as características mais frequentes são: olhos puxados, uma marca nas mãos, separação mais avantajada dos dedos do pé, dificuldade de aprendizado, deficiência intelectual e doenças cardiovasculares.

Importante você saber que uma síndrome não condiciona em sua totalidade a expressão de competências da pessoa. Geralmente, as síndromes recebem o nome da pessoa que as identificou ou do lugar em que ela foi descoberta. Suas causas podem ser congênita, cromossômica, decorrente do uso de drogas pela mãe ou decorrentes de infecções e de doenças maternas.

No mundo contemporâneo, novos transtornos são identificados, pois emergem dessa relação entre os seres humanos e a cultura. Como sabemos, a ciência não é isenta de interesses – atualmente, a indústria farmacêutica, por exemplo, movimenta bilhões de dólares por ano. Assim, não está descartada a possibilidade da criação de transtornos com a finalidade de comercializar remédios.

Porém, nesse mundo de questões complexas, não há como negar que atualmente os instrumentos tecnológicos recém-criados e as pesquisas avançadas identificam novas síndromes e transtornos que antes não eram tratados. É importante notar que síndromes, transtornos ou deficiências não estabelecem relação única e inequívoca com o comportamento escolar. O que importa para a escola e para nós, educadores, não é a definição clínica exata – saber, por exemplo, se o seu aluno tem uma doença, transtorno ou síndrome.

Para que a inclusão escolar seja bem-sucedida, a informação clínica é uma entre as várias disponíveis, assim como os relatos da família a respeito das relações estabelecidas. O que importa para a escola e os educadores é possibilitar que cada aluno aprenda, e nesse sentido, estabelecer estratégias mais eficazes para derrubar as barreiras que se interpõem à aprendizagem. A busca por um diagnóstico clínico, portanto, não deve se transformar em mais um obstáculo que impeça o direito à aprendizagem de um aluno. Esse instrumento, ou sua ausência, não pode servir como justificativa para o não acesso pleno ao direito à educação; deve ser a base para que sejam organizadas ações a serem executadas pelos serviços de saúde.

A escola e os educadores podem e devem orientar as famílias a buscarem orientação de profissionais da saúde. Para o trabalho pedagógico, a orientação deve ser pautada pela avaliação dos saberes já presentes, pela organização de estratégias de trabalho condizentes com cada turma, pelo estabelecimento de ações para aguçar a curiosidade, pela vontade de conhecer dos estudantes e por outras formas de trabalho caracteristicamente escolar, possibilitando que a inclusão escolar ocorra de fato.

Vamos Exercitar?

Ao colocar um aluno com alguma deficiência, altas habilidades/superdotação, transtorno do espectro do autismo ou diferença significativa no lugar de quem aprende, nós, educadores, imediatamente assumimos uma posição de potência: o lugar do professor.

Logo no começo do trabalho, a professora Sonia avaliou as necessidades da Joelma e apurou que ela tinha dificuldade para interpretar situações-problema, e que sabia fazer operações. Com esse saber adquirido, conseguia fazer exercícios de geometria plana e tinha dificuldades na geometria espacial. Sonia percebeu que outros alunos também tinham pontos frágeis nesse conteúdo, pois não tinham estudado geometria plana no ano anterior. Para ela, Joelma era uma aluna como outros, que deveria trabalhar a partir do que já sabia para ampliar seu repertório. Ao não reduzir a Joelma à condição específica da síndrome de Down, a professora Sonia teve uma atitude educacional inclusiva, dado que colocou a adolescente no lugar de aluna. Como professora, para poder realizar seu trabalho pedagógico, verificou o que Joelma já sabia e o que não sabia em relação ao conteúdo que está sob sua responsabilidade para ser apresentado à turma. As informações clínicas de Joelma são dados adicionais que Sonia pode considerar eventualmente, mas a sua tarefa está clara: ensinar a todos e a cada um da turma.

Saiba Mais

O artigo indicado a seguir demonstra a importância de técnicas e métodos no trabalho de avaliação da pessoa TEA.

Questionário de capacidades e dificuldades (SDQ): Predição do TDAH e TEA em crianças.

Vamos dar voz a estudantes com transtorno do espectro autista (TEA)? O texto indicado a seguir traz a subjetividade da linguagem sob o viés das reflexões propostas pelo teórico Émile Benveniste e nos estudos que tratam do transtorno do espectro autista (TEA).

O estudante com transtorno do espectro autista (TEA) como sujeito do seu próprio dizer.

Referências Bibliográficas

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-5 – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BRASIL. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008: Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. 4. ed. rev. e atual. Brasília, 2010. Disponível em: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencaopessoascomdeficiencia.pdf. Acesso em: 31 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA). Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

FILHO, J. F. B; CUNHA, P. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: transtornos globais do desenvolvimento. v. 9. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2010. (Coleção A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar).

NEGRINI, T.; FREITAS, S. N. A identificação e a inclusão de alunos com características de altas habilidades/superdotação: discussões pertinentes. Educação Especial, n. 32, p. 273-284, 2008, Santa Maria. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/103/76. Acesso em: 1 nov. 2023.

VIRGOLIM, A. M. R. Altas habilidade/superdotação: encorajando potenciais. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashab1.pdf. Acesso em: 02 nov. 2023.

Encerramento da Unidade

Desenvolvimento Humano E Aprendizagem: Aspectos Gerais

Videoaula de Encerramento

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la? Bons estudos!

Ponto de Chegada

Olá, estudante! Tudo bem?

O desenvolvimento de competências profissionais é fundamental para sua atuação e intervenção profissional, e para a construção de sua identidade docente. Antes de sermos professores de matemática, língua portuguesa, redação, ciências, biologia, geografia, história, artes, inglês, espanhol, educação física, somos todos professores, e como tal, nossa identidade docente não está ancorada somente na especificidade da formação, do componente curricular. A educação inclusiva passa de modo transversal e específico a condição docente. Ela é fundamental para atuação no ensino regular, em escolas de educação especial e espaços formais e não formais com atendimento educacional especializado.

Portanto, para desenvolver a competência desta unidade, que é conhecer e analisar os aspectos gerais do desenvolvimento humano considerando a construção do paradigma da normalidade, você deverá primeiramente conhecer os conceitos fundamentais, como desenvolvimento humano, dimensões da aprendizagem, conceitos e classificações da deficiência. Esses saberes são essenciais para a construção de uma base necessária para sua atuação diferenciada no contexto da educação inclusiva.

Como docente em formação e cidadão, você certamente já deve ter ouvido falar da educação especial e sua perspectiva inclusiva. Esse é um tema presente não somente no meio acadêmico e profissional da docência, mas cada vez mais presente no tecido social, no cotidiano das pessoas. Certamente, seja de natureza científico e/ou do senso comum, você tem saberes e conhecimentos prévios, opinião e representação social sobre essa tão relevante temática.

Você conhecerá a educação inclusiva e as possibilidades de conhecimentos e reflexões a respeito desse tema fundamental para a escola e a educação atual. Você pode até achar que todo professor sempre considera a sua disciplina fundamental. Mas pelo fato da educação inclusiva ter um caráter transversal, ou seja, ser uma demanda para qualquer professor de todas as disciplinas – independentemente do nível de ensino –, é fundamental nos apropriarmos de seus conteúdos, não é mesmo? As dimensões da normalidade, do desenvolvimento atípico, processos de identificação e acolhimento para a intervenção pedagógica colaborará para a construção de um olhar sobre a educação inclusiva de modo que não pode ser pensada de forma separada do respeito aos direitos humanos, da educação para todos e do próprio desenvolvimento humano.

De fato, quando tratamos do tema educação inclusiva estamos falando do direito à educação de todas as crianças, adolescentes e jovens, considerando as especificidades de cada um. Você estudou o que nos caracteriza como seres humanos diversos, definindo a diferença como um aspecto fundamental desse processo de humanização. Aprendeu que a deficiência e a diferença são aspectos do desenvolvimento humano, em suas múltiplas manifestações, e discutiu por que isso deve ser considerado um valor positivo. Trabalhar com as diferenças na escola é fundamental, e aprendemos o motivo.

O tema dos direitos humanos, com foco na educação como direito de todos, foi central em seu aprendizado. Você estudou a história, observando como a relação das diferentes sociedades com as pessoas com deficiência foi se modificando para a concepção atual – ainda que alguns acontecimentos pareçam contraditórios. Discutimos e compreendemos o motivo dessas incoerências. Além de estudar os aspectos filosóficos da educação inclusiva, é imprescindível contextualizar o assunto para a compreensão da realidade educacional brasileira, como o Sistema Nacional de Educação brasileiro tem encarado o desafio de construir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, sem exceções.

A construção e ampliação do repertório das práticas pedagógicas, a partir dos conteúdos curriculares, de forma alinhada com uma educação inclusiva de fato, isto é, que vai garantir os direitos de aprendizagens de todas as alunas e de todos os alunos, e contribuir para o cumprimento da função social da escola.

É Hora de Praticar!

Vera Lúcia é pedagoga e trabalha como vice-diretora em uma escola pública. Ela tem uma deficiência física devido a um acidente na infância. Nesse texto, ela conta como foi seu retorno à escola após o acidente. Vamos conhecer a sua história:

“Tinha onze anos de idade e estava cursando a quinta série do ensino fundamental. Conhecia a turma da minha sala desde a quarta série, éramos todos colegas de classe. No entanto, durante o recreio, percebi que a turma estava dividida em três grupos. Todos os grupos observavam-me atentamente.

“O primeiro grupo aproximou-se, perguntou o que havia acontecido comigo e logo se afastou. O segundo grupo ficou somente me observando e nem mesmo aproximou-se. Notei que os alunos desse grupo queriam ficar o mais longe possível de mim. Entretanto havia o terceiro grupo, formado pela minoria de alunos. O grupo aproximou-se, prestou solidariedade e proferiu palavras de coragem. Esse grupo, assim como eu, não se enquadrava no corpo ‘perfeito’, ‘ideal’, cultuado pela sociedade preconceituosa. Era formado por alunos altos, negros, obesos e que de certa forma também sofriam preconceito por parte dos colegas. […]

“Naquele momento, não me importava com o que meus colegas pudessem estar sentindo em relação a minha deficiência. Entretanto aquela situação me incomodava. Em sala de aula não tive uma boa receptividade por parte dos professores. Eles não orientavam os meus colegas de classe sobre a questão da deficiência e a maneira de convivência que respeitasse as diferenças. “Isso ocorreu na década de 1980, e, hoje em dia, aparentemente, a situação é a mesma em muitas escolas.”

Será que o fato de Vera Lúcia ter uma deficiência física mudou sua relação com os colegas de turma e dos colegas com ela? Você acha que a atitude da escola diante da deficiência física da Vera Lúcia influenciou o comportamento dos seus colegas? Se você estudasse na turma da Vera Lúcia, em qual dos três grupos se colocaria?

Reflita

Ao longo da sua vida de estudante da educação básica você consideraria a suas experiências educacionais como inclusiva? Como você (re)lê essas experiências a partir das discussões e saberes aqui propostos?

Qual a sua representação de uma escola inclusiva? O que você acredita ser uma “escola ideal” para a garantia desse direito social?

Quais desafios você acredita que vai enfrentar a partir da especificidade da sua atuação em seu componente curricular?

Resolução do estudo de caso

Certamente, Vera Lúcia passou por uma vivência que mudou o rumo da sua vida. Na escola, podemos supor pelo seu relato, ela gostaria de interagir com os colegas, uma vez que o estranhamento desses em relação a ela a incomodava. Pensando que o ambiente é fundamental na configuração da deficiência, a atuação dos professores na mediação de conversas com os alunos sobre a deficiência e o respeito às diferenças contribuiria para a quebra das barreiras atitudinais, melhorando as relações entre todos, e, possivelmente, para a união dos três grupos.

Dê o play!

Assimile

Para aprimorar seus conhecimentos, recomendamos o curso: Capacite todos os alunos com uma sala de aula inclusiva, oferecido pela Microsoft. Este curso é projetado para educadores de todas as áreas disciplinares que desejam capacitar os alunos a utilizar ferramentas para desbloquear todo o seu potencial, atendendo a uma diversidade de necessidades. É uma excelente oportunidade para você expandir suas habilidades e se conectar com as práticas mais atuais do mercado. Aproveite essa chance para complementar o que você aprendeu e se destacar ainda mais na sua jornada acadêmica e profissional. Alguns vídeos podem estar em inglês, para ativar a legenda de tradução instantânea para português, siga estes passos: 1. Abra o Chrome: No computador, abra o navegador Google Chrome. 2. Acesse as configurações de acessibilidade: No canto superior direito, clique em "Mais" (três pontos) > Configurações >"Acessibilidade". 3. Ative as legendas instantâneas: Em "Legendas", ative a opção "Tradução instantânea" ou "Legendas instantâneas". 4. Escolha o idioma: Para usar a tradução instantânea em português, clique em "Traduzir legendas para o” e adicione “Português”. |

Referências

MENDONÇA NUNES, V. L.; FERRAZ SORIANO, F. D.; CALCIOLARI RIGOLETTI, V. O uso da Comunicação Suplementar e Alternativa e o engajamento do estudante com Transtorno do Espectro Autista: uma revisão de literatura. Revista Cocar, [S. l.], v. 15, n. 32, 2021. Disponível em: https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/3997. Acesso em: 4 nov. 2023.

OLIVEIRA, J. P. Educação especial: formação de professores para a inclusão escolar. São Paulo: Contexto, 2022.

PLATT, A. D. Políticas educacionais inclusivas e políticas econômicas excludentes. Jundiaí: Paco e Littera, 2021.

RIGOLETTI, V. C. Programa de ensino intersetorial colaborativo participação e inclusão escolar do aluno da educação especial. 2023. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Faculdade de Filosofia e Ciências, Marília, 2023. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/50594cf4-ca60-43f3-8a14-bd1fe8bc8e88/content. Acesso em: 8 fev. 2024.