Filosofia e Educação

Aula 1

Conhecimento e Educação

Conhecimento e Educação

Olá, estudante!

Nesta aula você irá refletir a respeito da origem do conhecimento e como os filósofos, desde a Antiguidade, pensaram a construção do conhecimento humano. Esse conteúdo é importante para a sua formação profissional, pois o levará ao entendimento da relação existente entre ciência, conhecimento e educação. Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

A Filosofia é um conhecimento que marca, significativamente, a história ocidental. Tendo sua origem por volta do século VII a.C., ao longo dos séculos ela deu luz a um conhecimento singular da realidade. A Filosofia mostra sua importância ao problematizar o homem e a produção de conhecimento. A teoria do conhecimento é uma disciplina filosófica que busca compreender como acontece a complexa relação entre o sujeito que aprende e o objeto que ele busca aprender, além de esclarecer quais são os múltiplos fatores que estão envolvidos nesse processo.

Sendo um dos pilares mais fundamentais da prática pedagógica, entre os seus temas de estudo estão os relacionados à origem dos saberes, isto é, à forma como o ser humano se apropria do conhecimento sobre o mundo físico e social. Por ser uma teoria que trata de elementos mais subjetivos do que objetivos, não é possível encontrarmos uma única abordagem nesse campo de estudo, pois nesse território convivem múltiplas e antagônicas concepções.

Para compreendermos melhor tais questões e conseguirmos olhar mais especificamente para essas questões, vamos pensar na seguinte situação: você está no momento de cursar os estágios obrigatórios do seu curso de graduação. Você inicia suas horas de estágio acompanhando o professor Carlos, responsável pela disciplina de Ciências em turmas do Ensino Fundamental em uma escola da rede pública de ensino.

As aulas são expositivas quase em sua totalidade, com questionários e atividades que devem ser realizados no caderno ou livro, individualmente ou em grupo. Motivado pelo que tem estudado nas disciplinas da faculdade, você começa a perceber que a prática da sala de aula, observada no cumprimento do estágio, está bem distante daquilo que se pensa como boa prática pelos teóricos. Reflita o seguinte: qual a utilidade da teoria, já que ela parece não ser aplicável?

Vamos Começar!

A origem do conhecimento

Como sabemos o que sabemos, ou conhecemos aquilo que julgamos conhecer? Essa é uma questão que ocupa a mente dos filósofos desde a Antiguidade, e desde então eles vêm tentando desvendar os aspectos que envolvem a interação do ser humano com o ambiente social, físico e cultural. A origem do conhecimento sempre foi um enigma para o ser humano. A filosofia centrada no ser humano, que teve seu início praticamente com Sócrates na Grécia Antiga, já apresentava, desde o princípio, a clássica formulação epistemológica "sujeito-objeto". Isso significa que, desde o momento em que adquiriu consciência de sua existência como uma entidade autônoma em relação aos elementos da natureza, o ser humano passou a dedicar-se à busca da verdade (conhecimento).

Se falamos em ensinar, temos, em contrapartida, a ideia de que há quem deve aprender. Também de modo primário, entenderemos que no processo educativo deve haver quem provoca (ensina) e aquele que é provocado (aprende). “Aprender” significa, aqui, “apreender um objeto”. Desse modo, ao tratar da educação, necessariamente, temos de tratar da relação que ocorre entre aquele que aprende (chamemos de “sujeito”) e aquilo que é apreendido (chamemos de “objeto”). A essa relação entre um sujeito que apreende um objeto, damos o nome de conhecimento. Dito isso, podemos concluir não ser possível falar de educação sem falar do conhecimento.

Por diferentes motivos, os seres humanos têm o desejo de explorar e compreender o mundo em todos os seus aspectos, pois o conhecimento proporciona uma sensação de segurança à sua existência. Essa busca pela segurança pode ser facilmente compreendida ao considerar o seguinte argumento: se nada é conhecido, não há expectativas e a falta de previsão prevalece; se tudo permanece imprevisto e inesperado, os perigos se tornam inevitáveis. Assim, a ausência de conhecimento resulta em falta de segurança, transformando a própria vida em uma situação perigosa. Portanto, o ato de conhecer coloca o ser humano em uma posição diferente na existência, distanciando-o das surpresas que afetam outros animais.

Aristóteles (384-322 a.C.) foi um dos grandes pensadores do auge da Filosofia Grega. Uma de suas monumentais obras, que recebeu o título de Metafísica, é iniciada com a seguinte ideia:

Todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Sinal disso é o prazer que nos proporcionam os nossos sentidos, pois, ainda que não levemos em conta a sua utilidade, são estimados por si mesmos; e, acima de todos os outros, o sentido da visão. Com efeito, não só com o intento de agir, mas até quando não nos propomos a fazer nada, pode-se dizer que preferimos ver a tudo mais. O motivo disto é que, entre todos os sentidos, é a visão que põe em evidência e nos leva a conhecer o maior número de diferenças entre as coisas (Aristóteles, 1969, p. 36)

Não entraremos na discussão da escolha do pensador pelo sentido da visão, embora possamos perceber claramente a supremacia desse sentido ao trazer o mundo até nós: ao abrir os olhos, não demandamos energia, pois o mundo se revela a nós por meio deles. A ideia principal reside no desejo inato do ser humano de conhecer. Independentemente do local ou do tempo, esse desejo emerge como uma característica natural do homem, que, enquanto animal dotado de racionalidade, anseia por conhecer.

O ato de conhecer proporciona satisfação, semelhante a outros desejos e necessidades, como comer, ser reconhecido, ser amado, entre outros. A Filosofia se desdobra em várias disciplinas, e uma delas se dedica à reflexão sobre o problema do conhecimento, conhecida como Teoria do Conhecimento. No entanto, surge a pergunta: por que o conhecimento se torna um problema filosófico?

Siga em Frente...

Teoria do Conhecimento

É importante ter em mente que tudo pode se tornar “problema filosófico”. Essa classificação é atribuída a algo que passa a ser de maior preocupação para os filósofos. Eles se preocupam com aquilo que não é totalmente claro, deixando dúvidas sobre seu ser ou funcionamento de algo. Nesse caso, o conhecimento se torna problema, pois não se sabe de modo exato como ele funciona. Por exemplo, podemos observar o impasse que existe entre duas concepções da Teoria do Conhecimento: o racionalismo e o empirismo.

A Idade Moderna é o marco histórico que define o início da teoria do conhecimento como disciplina autônoma, pois, na Antiguidade e na Idade Média, esse tipo de estudo estava vinculado à metafísica (área da Filosofia que se ocupa de questões como a existência do ser, a causa e o sentido da realidade e a natureza).

Na Idade Moderna, portanto, Descartes, Locke, Hume e Kant procuraram sistematizar questões sobre a gênese, a essência e a verdade sobre o conhecimento, apontando algumas questões, como:

- Qual o critério fundamental para se chegar ao conhecimento?

- O sujeito pode apreender o objeto?

- O conhecimento investigado é fechado deixando brecha para a descrença?

- A fonte (origem) do conhecimento seria a experiência ou a razão?

Como consequência dessas indagações, durante a Idade Contemporânea, surgem outras teorias, de natureza menos científica e de caráter mais próximo do existencialismo, pois percebemos que responder a toda essa complexa estrutura, que envolve o ser humano e o conhecimento, não é tão somente uma possibilidade objetiva. Assim, em decorrência dessa relação imbricada, que envolve o ser humano e suas interações com o meio natural e social, outros estudiosos se posicionam, dando origem a novas formas de entendimento dessa questão. Vamos compreender duas visões de mundo diferentes: o racionalismo e o empirismo.

I. Racionalismo

Para o racionalismo, a razão está acima da experiência, pois também muitas coisas que os sentidos nos mostram (“o Sol é menor que a Terra”), são provadas como “falsas” pela razão. René Descartes (1596-1650) é reconhecido como o pensador que estabeleceu os fundamentos do racionalismo, sendo que muitos outros posteriormente basearam suas ideias na filosofia cartesiana. Descartes sustenta a ideia de que a dúvida é o caminho para alcançar a verdade, levando essa concepção ao extremo: ele questiona todos os conhecimentos que possuía, buscando determinar se algo permaneceria como verdadeiro. O ato de "duvidar" implica não aceitar algo, partindo em busca de evidências que possam contradizer.

Esse pensador entendia que o homem tem ideias inatas, ou seja, que sempre estiveram em sua mente. Por exemplo, imagine de onde tiramos o conceito de “perfeição”, se nunca conhecemos algo sobre o que possamos dizer que seja realmente perfeito (tudo o que conhecemos pode sempre ser melhorado).

II. Empirismo

O empirismo, derivado do grego "empeiría", que significa experiência, representa essencialmente o oposto do racionalismo. Diversos pensadores dedicaram-se a essa abordagem e tomaremos como exemplo um dos principais, John Locke (1632-1704). Para Locke, nenhuma ideia surge na mente sem antes ter sido percebida pelos sentidos. Assim, as ideias que não podem ser verificadas na realidade têm sua origem na atividade mental sobre aquelas previamente adquiridas. Como afirmou Locke, "A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato" (Locke, 1999, p. 37). O empirismo aborda o conhecimento ao estabelecer os sentidos como as portas de entrada para as ideias: antes da experiência, a mente pode ser concebida como uma folha em branco.

Ciência e Educação

Agora possuímos mais elementos para contemplar a educação ao considerar o homem como um sujeito individual que compartilha uma realidade. Após refletir sobre o conhecimento e como compreendemos o ser humano como sujeito na relação de conhecimento, é necessário examinar, de maneira específica, a relação entre a educação e um tipo particular de conhecimento, que é a ciência. Não temos a intenção de abordar aqui a filosofia da ciência, uma área tão relevante da Filosofia. Em vez disso, discutiremos a ciência e a educação como dois domínios interconectados dentro de uma mesma realidade.

Considerando o que já destacamos sobre o desejo natural do homem de conhecer, torna-se fácil compreender que a ciência não é algo recente para o ser humano. Desde a antiguidade, o anseio pelo conhecimento levou-o a se dedicar à descoberta do que seria a ciência. No entanto, é crucial perceber que há uma notável diferença ao longo do tempo no que denominamos como "ciência".

Inicialmente, a ciência não era fragmentada em diversas áreas, dessa forma, um único indivíduo se dedicava a contemplar as diferentes questões que a realidade apresentava. Com o decorrer do tempo, surgiu o que chamamos de especialização: à medida que o pensamento sobre os problemas se desenvolvia, alguns pensadores começaram a se especializar no tratamento de um objeto específico, resultando na formação de ciências especializadas. Podemos citar como exemplo: a Química (que estuda a matéria física em sua constituição), a Física (que analisa a matéria física em suas relações espaço-temporais), a Matemática (que explora os números e seu comportamento em determinadas relações), a História (que investiga os eventos humanos ao longo do tempo), a Medicina (que se dedica ao estudo do corpo humano, com base nos conceitos de saúde e doença), entre outras.

A ciência procura compreender a realidade por meio da observação dos fenômenos, buscando identificar elementos que se repetem. A constância dessas repetições permite à ciência registrar a regularidade na maneira como o mundo se desenrola. Essa regularidade, por sua vez, leva os cientistas a formular leis gerais que descrevem o funcionamento do mundo. As teorias científicas são, portanto, constituídas pelo conjunto de leis que abrangem um determinado domínio da realidade.

A ciência é responsável pela geração de conhecimento, enquanto o cientista conduz pesquisas e registra os resultados obtidos. A educação, por sua vez, lida com o conhecimento produzido pela ciência. O propósito constante da educação é formar cidadãos autônomos, capacitados a viverem a liberdade dentro de seu contexto. Não indo até o mundo, a educação transmite a ideia de que o conhecimento é pleno e verdadeiro do modo como aparece nos livros.

No contexto educacional, o professor ensina, explorando o conteúdo disponibilizado pela pesquisa científica. A educação (entendida como possibilidade de libertação e emancipação do homem) deve levar o aluno à criticidade, para que ele saiba se portar diante da ciência, não como um mero espectador, que recebe e aceita o que é dito, mas como aquele que sabe questionar e perceber os interesses que estão por detrás do fazer científico, já que a produção da ciência nunca é neutra, mas obedece a interesses diversos.

Vamos Exercitar?

Agora é hora de retomarmos a nossa situação inicial. Você está cursando o estágio obrigatório do seu curso de graduação e se depara com algo que o instiga a pensar mais detidamente na relação teoria-prática. De certa forma, sua questão é: qual é a importância da teoria, já que a prática não permite sua aplicação? O problema pode – e deve – ser entendido por diversos ângulos.

Podemos começar pensando sobre o desejo natural pelo conhecimento, que é inerente ao ser humano. Contudo, para que esse desejo se concretize, vários fatores estão envolvidos, especialmente quando consideramos o conhecimento no contexto educacional. Embora a teoria seja crucial como um guia, evitando começar do zero, o professor não deve se limitar exclusivamente a ela, pois a realidade transcende o conhecimento já existente. A sua sugestão sobre tornar as aulas mais interessantes e estimulantes, é acertada, uma vez que a teoria oferece um caminho, mas o professor Carlos poderia conduzir os alunos a experimentarem diretamente o mundo, especialmente nas aulas de Ciências.

O papel do professor é geralmente definido como "ensinante", mas isso não implica que ele deva ser considerado como o único detentor do conhecimento. O professor possui conhecimento específico em determinado conteúdo e adquiriu experiência de ensino a partir desse conhecimento. Por outro lado, o aluno, reconhecido como "aprendente", traz consigo a capacidade de aprender, não partindo de uma mente vazia, pois já possui experiências e um conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo do tempo.

Saiba Mais

- Muitas vezes quando pensamos em um filósofo, o entendemos como uma pessoa diferente das demais. Mas na realidade ele apenas tem uma preocupação que os outros não têm, com problemas que os outros podem até considerar banais. Aprofunde-se mais sobre o assunto assistindo ao filme indicado a seguir sobre a vida do pensador René Descartes, no desenvolvimento de sua filosofia, em busca da verdade.

DESCARTES. Diretor: Roberto Rossellini. Versátil Filmes. (162 min.). Colorido. Idioma: italiano. Legenda: português. Coleção Os Filósofos de Rossellini. Título Original: Cartesius, 1974.

- Compreender sobre a teoria do conhecimento e os teóricos racionalistas e empiristas é fundamental para posteriormente entender a organização e o desenvolvimento da ciência. Para isso, saiba mais sobre o tema a partir da leitura a seguir.

LOURENÇO, V. H. René Descartes e o cogito. In: LOURENÇO, V. H. Construção do pensamento filosófico na modernidade. Curitiba: Intersaberes, 2019. Cap. 3. p. 106-113. ISBN: 978-85-227-0065-3. [Biblioteca Virtual 3.0].

Referências Bibliográficas

ALVES, R. Filosofia da ciência. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2001.

ARISTÓTELES. Metafísica. Tradução de Leonel Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1969.

ARANHA, M. L. de A. Filosofia da educação. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1994.

CHAUI, M. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2005.

CRESPO, L. F.; CICONE, R. B.; MORAES, L. E. de. Fundamentos da educação. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

LOCKE, J. Ensaio acerca do entendimento humano. São Paulo: Nova Cultural, 1999. Col. Os Pensadores.

Aula 2

Antropologia Filosófica

Antropologia Filosófica

Olá, estudante!

Nesta aula você irá conhecer mais sobre o ser humano e sobre as diferentes visões de mundo (ou concepções) que podem ser empregadas no seu entendimento. Você conhecerá também a Antropologia Filosófica, ramo do conhecimento que permite compreender melhor o ser humano e suas interações. Esses tópicos são importantes para a sua formação, pois permitirão que você amplie o olhar sobre o ser humano, de modo mais totalizante. Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

Entre os diversos campos do conhecimento humano dedicados ao estudo do ser humano, destaca-se a antropologia filosófica. Essa área do saber se configura como uma análise sistemática e fundamentada sobre a vida humana e seu destino, abrangendo suas faculdades e operações, bem como suas relações interpessoais, todas referenciadas à totalidade do ser humano. As ciências específicas que abordam o ser humano não conseguem oferecer uma resposta satisfatória à pergunta essencial: "O que é o ser humano?". A ausência de uma resposta adequada a essa indagação é desorientadora, uma vez que os estudos nessas áreas tendem a ser parciais e especializados, ressaltando, assim, a importância crucial da antropologia filosófica.

Vamos pensar na seguinte situação: ao acompanhar as aulas de ciências do professor Carlos nas turmas do ensino fundamental, você percebe que elas são realizadas sempre do mesmo modo, o professor apresenta o conteúdo, verifica as dúvidas dos alunos e finaliza com uma atividade. Isso o deixa intrigado, pois nem sempre o conteúdo é assimilado pelos alunos. Você resolve então ir conversar com a professora Tânia, responsável pela disciplina de História, para tentar saber o que ela tem feito para conquistar os estudantes, buscando fazer com que eles aprendam de modo mais significativo. Tânia diz que ela tenta sempre de modos diferentes, pois não é possível achar um único método que dê conta de realizar plenamente a atividade docente.

Nenhum professor nasce sabendo como ser um bom docente. Do mesmo modo, nenhum educador morre sabendo todos os elementos para ser um bom professor. O estagiário em sala de aula aprende, aos poucos, a dosar o aprendizado de seus estudos e o aprendizado de sua prática, junto aos outros professores. Quando você busca falar com Tânia, percebemos uma ampliação dos horizontes de percepção, entendendo não existir um caminho que seja “o” correto. O docente em formação vê a necessidade de buscar caminhos para pensar possíveis novos modos de conceber o fazer educativo. Você consegue perceber que ganhos o educador tem, em sua formação, quando passa a olhar além de sua experiência. Até que ponto a prática ensina? Até que ponto isso cabe à teoria?

Vamos Começar!

O que é o homem, o ser humano? Você já parou e prestou atenção sobre esse animal que somos nós? Que somos diferentes dos animais ditos “irracionais” isso sabemos, e não é difícil que se perceba isso. Mas quem é exatamente o homem? Não temos a resposta para essa questão e isso faz com que a Filosofia se debruce sobre ela, na tentativa de desenvolvê-la melhor. Diversos são os olhares que podem ser lançados sobre o ser humano – cada um tem um embasamento, a partir do qual constrói uma teoria. A Filosofia também lança um olhar específico na busca de entender melhor o homem por meio da Antropologia Filosófica.

Discutimos o ato educativo como uma característica inerente ao ser humano. Ao longo do tempo, os seres humanos reconheceram a importância e a necessidade de transmitir o conhecimento adquirido a outros, independentemente da idade. Diversos objetivos podem ser atribuídos ao ato educativo, todos refletindo a ideia crucial de compartilhar algo significativo daqueles que possuem conhecimento para aqueles que ainda não o possuem.

Entretanto, o método de ensino não é uma abordagem categoricamente definida. É ao contrário, um tema sujeito a debate, variando de acordo com os indivíduos e seus contextos. A educação visa capacitar o ser humano a alcançar níveis mais elevados em sua existência. No entanto, o ser humano não é um ser "finalizado"; está em constante transformação, adaptando-se às situações em que se encontra. Diante dessa dinâmica, surge a questão: será que não há uma essência humana subjacente que poderia contribuir para uma compreensão mais profunda do ser humano, permitindo assim a organização de um ato educativo mais eficaz?

Diferentes visões de mundo

Podemos falar em diferentes concepções ou visões de mundo para pensarmos o ser humano. É importante ter em mente que “concepção” significa tratarmos de uma determinada ideia que fazemos de algo. Não significa que este seja, necessariamente, do modo como o estamos pensando. Isso ocorre, pois, em Filosofia, a verdade é uma busca constante e, assim, não há ideias que devam ser tomadas como o que deve ser aceito sem questionamento. “Concepção” é uma maneira de se entender um objeto.

O pensamento atual foi forjado ao longo de milênios e embora usemos o termo no singular (o pensamento), reconhecemos que não há uma única maneira de pensar. Ao interagir com a natureza e viver em sociedade, os seres humanos se deparam com diversos estímulos e interações, resultando no desenvolvimento de inúmeras e variadas abordagens para compreender e explicar o funcionamento do mundo físico e social ao seu redor.

Nesse cenário, surgem diversas concepções, sendo duas delas destacadas: a essencialista e a naturalista. Ambas enfatizam a importância de considerar o princípio da diversidade. Consequentemente, a educação, de acordo com ambas as perspectivas, busca realizar o potencial que cada ser humano deve alcançar.

Siga em Frente...

Concepção essencialista

Para compreender o sentido da concepção essencialista, o caminho mais fácil ao qual devemos recorrer é o da palavra: “essencialista”, que nos remete ao termo “essência”. E o que é essência? Em outras palavras, a essência fala daquilo que algo deve trazer em si de modo necessário, fala daquilo que algo tem de ser. Esta não muda – deve apenas ser descoberta.

Nesse contexto, ao pensarmos em uma perspectiva essencialista do ser humano, estamos lidando com uma idealização. Sendo assim, a concepção essencialista do ser humano busca definir o que seria o homem ideal, servindo como base para o desenvolvimento de práticas educativas, por exemplo. Contudo, para além do esforço em reconhecer a essência humana, é crucial ponderar sobre as implicações dessa abordagem.

Ao estabelecermos um ideal, criamos um modelo, um padrão, um alvo a ser atingido. Em outras palavras, ao concebermos o ser humano como dotado de uma essência, passamos a compreender que ele só pode alcançar plenitude ao perseguir essa essência como seu objetivo máximo. Fora desse contexto, a realização plena se tornaria impossível. Platão, São Tomás de Aquino e Kant são filósofos representantes do essencialismo.

Um dos primeiros pensadores essencialistas da Antiguidade que realizou uma grande sistematização filosófica foi Platão (428 ou 427-347 a.C.), que contribuiu com uma discussão acerca de importantes temas relacionados à perspectiva humana. Entre as perguntas que esse filósofo fazia, havia a que se referia à possibilidade de superação do nível empírico, aquele que circunda o mundo da experiência, afirmando que havia a necessidade de se alcançar a esfera das essências, ou seja, da verdade.

A teoria platônica fala de um Mundo das Ideias, no qual estão as ideias (essências) de todas as coisas. É o momento em que a Filosofia se vê desgrudada da realidade física, na tentativa de caminhar apenas por si. Nasce a metafísica: “aquilo que vai além da física”. A metafísica é um tipo de raciocínio que depende, total e unicamente, da atividade da razão. Para Platão, os seres da realidade metafísica são mais reais do que os da realidade física, simplesmente por serem mais perfeitos. Como exemplo, reflita: onde a justiça é mais perfeita, na ideia ou na realidade? Com certeza é na primeira.

Além de Platão, um outro pensador essencialista, já na Idade Média, Tomás de Aquino (1225-1274), entendia que educação servia para educar o indivíduo na fé e para a vida após a morte. É crucial destacar que, durante a Idade Média, houve uma clara tentativa do pensamento religioso de subordinar o pensamento filosófico à esfera da teologia, de fato, ao controle da Igreja. Nesse contexto, séculos antes de Tomás de Aquino, Santo Agostinho (354-430) já havia apresentado uma significativa "conversão" do pensamento filosófico grego para o cristianismo.

Tomás de Aquino baseou seu pensamento na filosofia de Aristóteles (384-322), resultando em traços aristotélicos notáveis que são facilmente identificáveis na filosofia tomista. Para Tomás de Aquino, a essência humana está no projeto de Deus, ou seja, a realização do homem apenas pode ser alcançada quando este realiza aquilo que é o projeto feito para a vida do homem concreto. Suas ações devem sempre ser pensadas com o objetivo de que alcance a salvação depois da morte e possa participar da vida eterna, com Deus.

Concepção naturalista

Do lado oposto ao essencialismo, surge, na Idade Média, a concepção naturalista. Desde o final da Idade Média, por volta do século XIV, o modo de conceber a produção do conhecimento foi se alterando, pois a religião foi, aos poucos, perdendo seu poder sobre a realidade como um todo. Com isso, os cientistas e pensadores em geral passaram a lançar um novo olhar sobre a realidade. O conhecimento do mundo foi se tornando autônomo, dentro das diferentes áreas da ciência que se delineavam. Esse período de mudança pode ser entendido como de libertação, no qual o homem se guiava por sua razão, e não mais pela “vontade divina”, da qual a igreja era a única portadora.

Foi necessário refletir sobre novos caminhos, novos métodos que fossem eficazes e capazes de garantir sempre maior valor ao conhecimento científico. Foram dadas, então, as bases do método seguido pela ciência até a atualidade, o chamado método experimental, cujo centro ordenador está no entendimento de que a experimentação da realidade (por meio de hipóteses e testes) permite chegar a elaborações confiáveis sobre o funcionamento da realidade.

De acordo com Aranha (1994, p. 113) “o que caracteriza a tendência naturalista é a tentativa de adequar a metodologia das ciências humanas ao método das ciências da natureza, que se baseia na experimentação, no controle e na generalização”. Para essa perspectiva, contribuem os estudos do britânico Francis Bacon (1561-1626), que elaborou uma metodologia racional para o trabalho científico, delimitando a linha entre o pensamento medieval e o moderno. Ao problematizar as questões relacionadas ao conhecimento, traz a ideia de que “saber é poder”. Quanto mais o homem conhece do mundo em seu funcionamento, mais ele tem condições de regê-lo, pois saber das leis naturais faz com que se possa agir sobre seus constituintes, para que o mundo esteja de acordo com os desejos humanos. Conhecer o homem significa saber também sobre seu funcionamento.

O pensamento de René Descartes (1596-1650) também contribui para a nossa compreensão da concepção naturalista do ser humano, adotando a dúvida como um caminho em direção à verdade. Descartes chega ao reconhecimento do cogito ("penso, logo existo") como o ponto a partir do qual todo o restante poderia ser concebido. A única certeza alcançada pela reflexão é a certeza do eu como uma substância pensante. No entanto, essa mesma reflexão revela que o homem, além do pensamento é também um corpo. Enquanto corpo, o homem compartilha a mesma realidade dos demais corpos que existem no mundo real.

Sua compreensão do Universo está alinhada com o mecanicismo, ou a perspectiva mecanicista da realidade, que postula que tudo segue um funcionamento mecânico, onde os elementos desempenham funções específicas para o pleno funcionamento do conjunto. Essa abordagem concebe o Universo como se fosse uma vasta máquina, onde compreender minuciosamente o funcionamento de cada elemento possibilita alcançar o entendimento do todo.

Cultura e educação

Uma área do conhecimento humano que pode oferecer contribuições significativas ao trabalho dos professores é a Antropologia. O ser humano, ao produzir e transmitir cultura para as gerações seguintes, estabelece um contínuo processo de socialização. No entanto, a aquisição do conhecimento é um processo singular, sendo construído de maneira única por cada indivíduo.

A dinâmica desse complexo processo precisa ser desvendada pela Antropologia, que, ao reunir elementos para analisar a interação do homem com o mundo circundante, traz contribuições valiosas para a educação. Nesse sentido, a antropologia filosófica estimula a reflexão sobre os conteúdos apresentados aos estudantes por meio do projeto curricular, levando em consideração o contexto cultural, a história de vida e o universo simbólico de cada indivíduo.

Esses fatores são fundamentais para a aprendizagem, abrangendo capacidades derivadas da infância, como a incorporação de experiências, habilidades sensório-motoras, capacidade de locomoção, função imitativa, lúdica, linguística, intelectual e estética.

O ser humano, naturalmente desejante, busca integrar-se ao seu grupo social, sendo que esse desejo de participação pode ser tanto estimulado quanto bloqueado durante o processo pedagógico de socialização da criança. O movimento de internalização do espaço social estruturado, conhecido como socialização, ocorre em constante interação entre a história individual e a convivência coletiva. É esse processo que destaca a necessidade de uma abordagem antropológica na educação.

A Antropologia e a educação devem ser integradas por meio das emoções e crenças. O educador deve cultivar uma sensibilidade em relação à diversidade cultural dos educandos, buscando empatia ao detectar suas necessidades, as quais são moldadas na interação entre o estudante e sua comunidade de origem. Nesse contexto, a Antropologia histórica proporciona uma valiosa contribuição ao trabalho docente, permitindo uma análise aprofundada da cultura e dos valores dos educandos.

Vamos Exercitar?

Vamos retomar a nossa situação inicial: ao acompanhar as aulas de ciências do professor Carlos, você percebe que elas são realizadas sempre do mesmo modo e isso o deixa intrigado, pois nem sempre o conteúdo é assimilado pelos alunos. Você resolve então ir conversar com a professora Tânia e tenta saber o que ela tem feito para conquistar os estudantes, buscando fazer com que eles aprendam de modo mais significativo.

O docente em formação vê a necessidade de buscar caminhos para pensar possíveis novos modos de conceber o fazer educativo. Você consegue perceber que ganhos o educador tem, em sua formação, quando passa a olhar além de sua experiência. Até que ponto a prática ensina? Até que ponto isso cabe à teoria?

Um educador jamais está isolado, sua base é composta tanto pela teoria quanto pela prática. A teoria o acompanha desde os primeiros anos de formação, desde a graduação, oferecendo uma fonte de reflexão contínua ao longo do tempo, tornando-se um ideal reflexivo na educação. No entanto, o educador também encontra suporte na prática, examinando o ambiente educacional em que está inserido e reconhecendo a diversidade de caminhos possíveis.

Cada ação desenvolvida no contexto escolar deve servir como um ponto de referência para iniciativas subsequentes. Nesse contexto, o docente, especialmente o professor em formação, pode observar seu entorno e buscar orientação na prática de colegas que já atuam na sala de aula. A verdadeira dificuldade reside em integrar efetivamente os elementos desses dois domínios, visando construir ações impactantes na realidade educacional.

Saiba Mais

Compreender sobre a Antropologia e como ela nos possibilita olhar para as diferentes culturas é um passo importante para pensarmos também o processo educativo. Para saber mais sobre o assunto faça a leitura a seguir:

BARROSO, P. F. Cultura. In: BARROSO, P. F.; BONETE, W. J.; QUEIROZ, R. Q. de M. Antropologia e cultura. Porto Alegre: SAGAH, 2017. Cap. 1. p. 37-48. ISBN: 978-85-9502-185-3. [Minha Biblioteca].

Conhecer as perspectivas naturalista e essencialista são importantes para perceber as diferentes visões de mundo sobre uma mesma situação ou um conceito. Em seus escritos, são Tomás de Aquino pretende descobrir as condições para o conhecimento humano e busca saber os seus limites, isto é, até onde esse conhecimento pode chegar. Para se aprofundar no assunto, faça a leitura a seguir:

VICENTE, J. J. N. B. Tomás de Aquino: o ente e a essência como concebidos primeiro pelo intelecto. Griot: Revista de Filosofia, vol. 9, núm. 1, pp. 181-190, 2014. Disponível em: https://www.redalyc.org/journal/5766/576664778014/html/ Acesso em: 23 jan. 2024.

Referências Bibliográficas

ARISTÓTELES. Metafísica. Tradução de Leonel Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1969.

ARANHA, M. L. de A. Filosofia da educação. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1994.

BARROSO, P. F. Cultura. In: BARROSO, P. F.; BONETE, W. J.; QUEIROZ, R. Q. de M. Antropologia e cultura. Porto Alegre: SAGAH, 2017. Cap. 1. p. 37-48. ISBN: 978-85-9502-185-3. [Minha Biblioteca].

CHAUI, M. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2005.

CRESPO, L. F.; CICONE, R. B.; MORAES, L. E. de. Fundamentos da educação. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

LOCKE, J. Ensaio acerca do entendimento humano. São Paulo: Nova Cultural, 1999. Col. Os Pensadores.

VICENTE, J. J. N. B. Tomás de Aquino: o ente e a essência como concebidos primeiro pelo intelecto. Griot: Revista de Filosofia, vol. 9, núm. 1, pp. 181-190, 2014. Disponível em: https://www.redalyc.org/journal/5766/576664778014/html/ Acesso em: 23 jan. 2024.

Aula 3

A História e a Formação Humana

A História e a Formação Humana

Olá, estudante!

Nesta aula você irá refletir sobre a história, uma ciência humana que estuda o desenvolvimento dos seres humanos no tempo, analisando processos históricos, personagens e fatos para promover uma melhor compreensão das diferentes culturas e civilizações. Esse conteúdo é importante, pois a história ajuda a resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento humano. Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

A história é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem no tempo, analisando processos históricos, personagens e fatos para promover uma melhor compreensão dos períodos históricos, das diferentes culturas e civilizações. Um dos seus principais objetivos é o resgate dos aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do seu processo de desenvolvimento. O aprendizado da história traz uma forte contribuição para a formação do sujeito, tendo como objetivo principal a formação cidadã do ser humano, pois essa disciplina apresenta dados sobre o contexto global e multicultural onde se inserem os indivíduos.

Para conseguirmos nos aprofundar no tema apresentado, vamos pensar na seguinte situação: assim que assumiu a coordenação pedagógica de uma escola pública, Ana quis trazer novidades para a formação dos professores. Como ainda não conhecia bem o grupo, partiu daquilo que ela via como necessidade para si, enquanto havia lecionado em outra unidade. Já nas primeiras reuniões pedagógicas, trouxe profissionais diversos para que colaborassem com a formação continuada do grupo. Ao longo das semanas, ela achava que tudo ia bem, mas começou a perceber certo descaso dos profissionais.

Ana decidiu que, na próxima reunião, colocaria a formação em pauta, para que pudesse perceber o que estava ocorrendo. Na ocasião, então, a coordenadora pôde perceber que os educadores não se sentiram agraciados com aquele momento diferente de formação, mas oprimidos pela obrigatoriedade de uma formação em áreas e temas que, para eles, não eram os mais importantes. Por qual motivo isso pode ter ocorrido?

Vamos Começar!

A questão do tempo é um dos dilemas filosóficos mais antigos. O ser humano vivencia o tempo, ou seja, de alguma maneira, tem uma experiência temporal, mesmo que não consiga racionalizá-la plenamente. A percepção de que o tempo passa é evidenciada pela observação do mundo e de si mesmo: desde a infância, a criança começa a perceber a natureza mutável das coisas e a compreender que essa mudança está inerente à vida. Gradualmente, ela nota que é possível marcar essa transformação, tornando-a mais tangível. É nesse momento que o ser humano passa a registrar o tempo e pode medi-lo em horas, dias e anos.

A história aborda a vivência do ser humano no tempo e no espaço. É essencialmente uma experiência de um ser que não pode ser concebida fora de uma determinação específica, de um contexto. Cada contexto, por sua vez, representa uma forma de organizar a vida de acordo com as condições dadas pela realidade. É por essa razão que ao longo da história nos deparamos com contextos diversos, cada um caracterizado por tudo aquilo de que o ser humano apresenta, pelo impacto que causou no mundo e pela resposta que ele devolve como reação.

Aranha (1994) nos apresenta três elementos distintos que são importantes para a compreensão do ser humano inserido em um determinado contexto. A autora evidencia a

Preocupação com o processo (nada é estático), com a contradição (não há linearidade no desenvolvimento, que resulta do embate e do conflito) e com o caráter social do engendramento humano (o ser do homem se faz permeado pelas relações humanas e por isso se expressa de formas diferentes ao longo da história). (Aranha, 1994, p. 115)

O elemento processual implica o fato de que a realidade é compreendida como algo que está constantemente em transformação, ou seja, o ser humano não é algo predeterminado ou dado, mas sim resultado de um processo em constante desenvolvimento, que não tem um fim definitivo, podendo ser considerado como um ser para o que sempre é possível um "ainda".

O elemento contraditório significa que não ocorre de maneira homogênea, mas se manifesta por meio de um confronto entre diversas situações e concepções, frequentemente opostas e/ou contraditórias. A dimensão social indica que o ser humano não vive isolado, mas compartilha uma realidade com outros seres, sejam eles semelhantes ou não, cada um exercendo influência sobre o outro.

O ser humano molda a realidade de acordo com sua influência em todas as esferas. Da mesma forma, a realidade exerce uma influência sobre o ser humano, determinando sua natureza. Nesse intercâmbio, as relações são variadas através de conflitos, pois cada estilo de vida representa uma busca pela realização. Se considerarmos essa dinâmica como intrinsecamente conflitante, torna-se evidente a ideia de que não existe vida humana isenta de conflitos. A partir disso, é possível antecipar diversos elementos relacionados à prática educativa.

Siga em Frente...

O papel da história na formação dos seres humanos

Cada ser humano carrega consigo uma espécie de “moldura”, similar à moldura de um quadro, que influencia sua visão e compreensão do mundo. Essa "moldura" começa a ser moldada desde o seu nascimento, à medida que o cérebro recebe estímulos, inicialmente sensoriais, do meio natural, social e cultural ao seu redor.

A partir de uma base biológica (o cérebro), as estruturas do pensamento são formadas ao longo da vida através das interações com o ambiente externo, dando contornos culturais à mente do indivíduo. No contexto inicialmente familiar, elementos históricos do grupo social de origem tornam-se parte integrante de sua existência. De acordo com pesquisadores como Piaget e Vygotsky, a mente do sujeito é moldada pelas interações com os membros de seu grupo social.

Assim, sujeitos imersos em diferentes contextos sociais e históricos expressam suas formas de pensar, resultando em inúmeras e diferentes concepções de mundo. Pensadores ao longo das épocas, influenciados por diversos contextos culturais e sociais, deram forma às maneiras de compreender e explicar essa rica dinâmica.

Entre as diversas "molduras" dos pensadores, filósofos e pesquisadores, foram desenvolvidas diferentes maneiras de olhar para os fenômenos e interpretá-los. Independente da vertente escolhida, é fundamental que a educação leve em consideração o princípio da diversidade, uma vez que as “molduras” humanas são distintas. O processo educacional, então, teria como resultado a realização do ser humano como um constante "vir a ser".

Rousseau e um novo olhar sobre o homem

Até o século XVII predominou nas teorias pedagógicas o modelo cientificista, fato que incomodou pensadores como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), que no século seguinte deslocou o foco central do processo educacional do mestre para o educando. Rousseau provocou uma grande revolução na pedagogia e colocou a emoção e a moral no epicentro de sua visão do homem. Segundo o pensador, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Nesse sentido idealizou a figura de um educando que seria livre das influências sociais.

Rousseau é um autor de uma corrente de pensamento conhecida como teoria contratualista, cujo foco está na relação do homem com o contexto em que ele está inserido. Segundo essa perspectiva, o homem nasceu livre, mas logo após o nascimento se vê acorrentado a uma condição coletiva, tendo que atender às demandas impostas por essa situação – o que Rousseau denomina como estado civil ou vida em sociedade.

Embora não seja possível determinar com precisão quando ocorreu a transição do estado de natureza para o estado civil, Rousseau argumenta que algo deve ter desencadeado essa mudança de situação. Ele destaca que a necessidade de garantir a sobrevivência é fundamental para compreender esse processo. No estado natural, o homem envelhece de forma individual, utilizando suas próprias forças para satisfazer suas necessidades; já no estado civil, ele percebe que, ao unir forças com outros, pode facilitar suas atividades.

A sociedade civil surge, então, quando o homem decide viver de modo coletivo, sujeitando sua vontade à vontade geral, com o objetivo de que melhor pudesse viver. É como se aceitasse um contrato que, fundando a sociedade, garantisse que o indivíduo fosse livre, ainda que sujeito a algo mais amplo, que é o respeito às regras comuns.

Você, possivelmente, já ouviu dizer que a sociedade corrompe o homem, é nesse caminho que a filosofia de Rousseau nos apresenta a necessidade de que seja lançado um novo olhar sobre o ser humano, buscando na educação – especificamente, no indivíduo – os elementos de transformação. Nesse sentido é que pode ser pensado o projeto educacional de Rousseau: se o homem é bom naturalmente, é importante que a educação resgate sua bondade, para que se faça uma nova vivência coletiva.

A dialética hegeliana

Hegel (1770-1831) é o pensador cuja filosofia trazemos para uma reflexão mais detida sobre a realidade histórica. Esta foi desenvolvida como um sistema filosófico (teoria construída de modo a abarcar toda a realidade) e pode ser entendida como o auge do idealismo alemão. O autor dá mais uma contribuição ao processo de construção da filosofia, pois, ao desenvolver a filosofia do devir, concebe o ser como processo, como vir-a-ser. A dialética colocada como eixo de sua filosofia transforma o conceito de verdade, não mais um fato, uma essência, uma realidade, mas o resultado de um desenvolvimento do espírito.

Hegel entende que a realidade ocorre de modo dialético, ou seja, que a história pode ser compreendida como um movimento de sucessão de momentos que se contrapõem. Desse modo, toda realidade tem o movimento como condutor. A contradição é geradora da realidade e o presente é visto como resultado de um processo. O conceito de histórico nos faz pensar que a realidade não é estática.

Entendendo-se o homem como parte da realidade, não nos é possível negar seu caráter histórico. Este sempre é encontrado dentro de um contexto (conjunto de todas as significações de mundo) que o forma – ele é um ser que responde de diferentes maneiras às necessidades que os diversos contextos lhe impõem. Significa entender que o espírito de uma época constrói um modo específico de ser humano e, desse modo, a história (como soma de todos os contextos ao longo do tempo) implica no desenvolvimento do espírito ao longo do tempo.

O espírito pode ser visto, de maneira inicial e superficial, como a consciência, mas não a consciência individual, e sim como a possibilidade de o homem ser consciente (como se fosse a consciência da humanidade). O homem é diferente em cada contexto, pois sua consciência é diferente em cada situação. A individual é, então, a expressão contextualizada do espírito. Cada momento histórico determina a consciência, não sendo possível falar de uma que seja única ao longo do tempo.

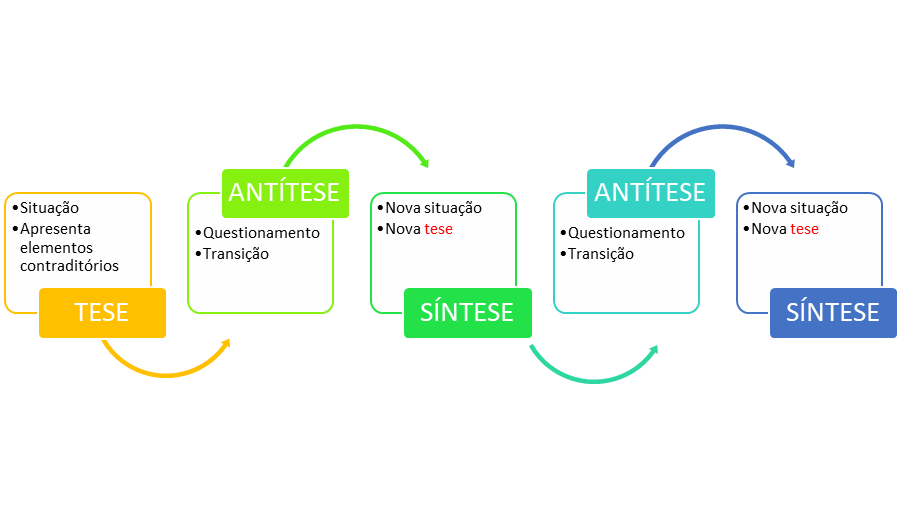

A sucessão não apresenta momentos estanques, que vêm, simplesmente, um após outro, cada momento traz em si algo do anterior, que passa a ser questionado e já deixa ver algo do posterior, que passa a ser gerado. O que rege essa mudança é a contradição: significa entender que nenhuma realidade é plena em si, sempre deixando margem para ser questionada naquilo que ela apresenta. Vamos analisar a imagem a seguir para que você compreenda melhor:

Vamos interpretar a figura: nenhuma situação histórica é plena e verdadeira em si mesma. Sendo assim, toda situação pode ser questionada, pois ela é contraditória em seus elementos (TESE). O questionamento abala as certezas e dá origem a uma nova possibilidade de entendimento, à possibilidade de uma nova consciência (ANTÍTESE). A superação do momento contraditório é o estabelecimento de uma nova tese, de uma nova consciência (SÍNTESE). Por sua vez, a síntese se apresenta como uma nova tese, que também traz a possibilidade de contradição (antítese), cuja superação levará à nova síntese e assim sucessivamente.

Vamos Exercitar?

Vamos retomar a nossa situação inicial: ao assumir a coordenação pedagógica de uma escola pública, Ana quis trazer novidades para a formação dos professores. Como ainda não conhecia bem o grupo, partiu daquilo que ela via como necessidade para si. Com o andamento da formação, Ana percebeu que os educadores não se sentiram agraciados com aquele momento diferente de formação, mas oprimidos pela obrigatoriedade de uma formação em áreas e temas que, para eles, não eram os mais importantes. Por qual motivo isso pode ter ocorrido?

O entendimento do homem como ser histórico não é auxílio apenas para o olhar que se volta sobre os alunos, mas para o que se volta para todo o ambiente escolar. Houve erro na postura da coordenadora, mesmo que ela tivesse boa intenção: ela não considerou as necessidades específicas para aquela escola e não percebeu que os professores que ali lecionavam ainda não tinham se relacionado, efetivamente, com ela. O problema surgiu quando os educadores entenderam todo aquele projeto como uma imposição e a tentativa de formar no sentido de “enformar”, “colocar em única forma”.

A solução da coordenadora, depois de ouvir todos os envolvidos, foi explicar a importância de que continuassem o processo formativo e que, então, indicassem os temas/áreas que seriam mais bem aproveitados pelo grupo. A consciência necessária é a de que o homem é diferente em cada situação e deve ser conhecido a cada dia, como um novo fazer.

Saiba Mais

Pensar sobre a educação atualmente é fundamental para pensarmos a nossa prática educativa. Para isso podemos recorrer a diferentes autores e a diferentes olhares sobre a realidade. Rousseau é um dos autores que nos ajuda nessa tarefa. Assim, vamos nos aprofundar na perspectiva de Rousseau sobre a educação.

STRECK, D. R. Rousseau e a educação latino-americana. In: STRECK, D. R. Rousseau & a Educação. Belo Horizonte: Grupo Autêntica, 2007 p. 79-88. ISBN 9788551301500. [Minha Biblioteca].

O pensamento hegeliano tem influência na análise da sociedade, na educação e também na construção do pensamento marxista. A compreensão da dialética é importante para compreender o movimento constante da sociedade em que estamos inseridos. Para se aprofundar no assunto, leia o seguinte texto:

NOVELLI, P. G. O conceito de Educação em Hegel. Interface, vol. 5, núm. 9, pp. 65-88, 2001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/icse/a/sC8FRpKHFHshKfkJcwZC3jj/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 23 jan. 2024.

Referências Bibliográficas

ARANHA, M. L. de A. Filosofia da educação. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1994.

CHAUI, M. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2005.

CRESPO, L. F.; CICONE, R. B.; MORAES, L. E. de. Fundamentos da educação. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

FEYERABEND, P. Diálogos sobre o conhecimento. São Paulo: Perspectiva, 2008.

NOVELLI, P. G. O conceito de Educação em Hegel. Interface, vol. 5, núm. 9, pp. 65-88, 2001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/icse/a/sC8FRpKHFHshKfkJcwZC3jj/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 23 jan. 2024.

REALE, G.; ANTISERI, D. História da filosofia. v. 2. São Paulo: Paulus, 1990.

STRECK, D. R. Rousseau e a educação. Belo Horizonte: Grupo Autêntica, 2007.

Aula 4

A Teoria Crítica e o Diagnóstico da Realidade

A Teoria Crítica e o Diagnóstico da Realidade

Olá, estudante!

Nesta aula você irá refletir sobre o contexto de surgimento da Teoria Crítica e os fatos que influenciaram seus teóricos na elaboração dos conceitos por eles desenvolvidos. Esse conteúdo é importante, pois levará ao entendimento de uma sociedade marcada pelo cenário de barbárie e como a educação pode contribuir para a humanização. Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Partida

A educação desempenha o papel de mediadora nas práticas históricas que moldam a existência subjetiva e social do ser humano. Por essa razão, é essencial realizar uma reflexão mais aprofundada sobre os fundamentos filosóficos que permitem a formação e a prática docente. A qualidade da prática pedagógica só pode ser assegurada se, ao longo da formação do educador, ele tiver acesso a um conjunto de elementos formativos. Esses elementos devem proporcionar ao educador a competência técnica e científica, a ser desenvolvida com criatividade, sensibilidade ética e criticidade política. Nesse contexto, a presença de subsídios provenientes da filosofia é crucial para enriquecer e fundamentar a formação do educador.

Para conseguirmos nos aprofundar no tema apresentado, vamos pensar na seguinte situação: em uma determinada escola, diferentes professores começaram a notar que, de repente, muitos alunos do ensino médio passaram a demonstrar certo desinteresse pelas aulas e pelas atividades em geral. Eles estavam preocupados por estarem quase no período das provas do último bimestre. Na tentativa de resolver a situação, a coordenação levantou duas hipóteses: ou os professores estavam exigindo demais, em quantidade e nível de dificuldade, ou estavam exigindo pouco dos alunos. Partindo dessa ideia, foram pensadas algumas atividades para diagnosticar a situação, mas os resultados não ajudaram muito, pois percebeu-se que tudo estava dentro da normalidade. Qual outra ação poderia ser realizada para tentar identificar o problema? O que poderia estar faltando para saber o que estava ocorrendo e, assim, resolver a situação?

Vamos Começar!

Ao interagir com seu grupo social, o ser humano passa por transformações, evidenciando-se como um ser em constante construção. Essa interação é permeada pela contradição, pois a atividade humana é intrinsecamente política, alimentando-se do conflito para sua manutenção. Nesse contexto, a historicidade das experiências humanas emerge como um elemento crucial para compreender a natureza humana. A constante interação dialética do homem com sua própria história e a estrutura social na qual está inserido define sua experiência. Nesse sentido, vários filósofos buscam relacionar os fatos históricos e sociais com seus reflexos não somente sobre a sociedade, mas também sobre a educação.

A teoria crítica e o diagnóstico da realidade

A existência é um ato de significado profundo. No entanto, devido à sua extrema importância, acaba por perder o seu sentido ao se tornar a base sobre a qual se constrói a compreensão do mundo. Dessa forma, é crucial abordar o ato de existir com cautela, pois não se pode dispensá-lo para que o pensamento ocorra. Nesse contexto, é importante ter em mente que, mesmo quando estamos coletivamente engajados em nossa existência como um grupo social, a experiência do mundo permanece sempre individual. Embora existamos em conjunto, é sempre o indivíduo que interpreta o significado da existência.

Há uma linha de pensamento que se debruçou de maneira singular nessa reflexão sobre a realidade: a Teoria Crítica. Para essa teoria, o questionamento “Que mundo pode e deve ser pensado já que a experiência é coletiva e individual ao mesmo tempo?” é particularmente importante, visto que que apenas se pode pensar a educação atrelada a um contexto, além de considerarmos outros elementos que constituem a realidade histórica e social. Muitos foram os autores que contribuíram para o desenvolvimento dessa perspectiva teórica, podemos citar alguns: Theodor Adorno (1903-1969), Max Horkheimer (1895-1973), Hebert Marcuse (1898-1979), Walter Benjamin (1892-1940), dentre outros.

A Teoria Crítica, sob influência do pensamento marxista, lança seu olhar sobre a realidade pensando sobre aquilo que ela é (no que se mostra, do que foi feito dela), em contraposição àquilo que ela pode ser. Os autores se debruçaram sobre temas como cultura, totalitarismo e política, questões que estavam em evidência no momento em que desenvolveram seu pensamento. A realidade se apresenta de uma determinada maneira, tendo sido constituída ao longo do tempo por inúmeros “projetos de sociedade” – muitos deles desapareceram, sendo substituídos. Porém, há traços e elementos que permanecem e vão se entrelaçando a novos. A Teoria Crítica busca enxergar tais elementos para poder falar sobre eles com mais clareza.

Diferentes conceitos foram desenvolvidos pelos autores e nos auxiliam a pensar a sociedade, a organização social e como essas questões influenciam na educação. Podemos citar os conceitos de Indústria Cultural e Cultura de Massa, que dizem respeito à padronização de produtos da cultura. As reflexões sobre esses conceitos e no que diz respeito à Teoria Crítica, se dirigem criticamente ao sistema capitalista. No interior de seu conteúdo é observável a denúncia das formas de dominação presentes na política, economia, cultura e psicologia da sociedade desde a modernidade. Outros conceitos também são importantes, como o de humanização, barbárie e emancipação, e é a eles que vamos nos ater.

Siga em Frente...

Humanização e barbárie

O surgimento da Escola de Frankfurt ocorreu no século XX, também chamado por muitos historiadores de século da morte, devido às duas grandes guerras mundiais. O contexto exigiu que os pensadores da escola questionassem qual mundo seria possível diante das atrocidades humanas observadas naquele momento. A experiência social, profundamente impactada pelas guerras, tornou-se objeto de reflexão intensa, dada a reconfiguração de valores impostos à sociedade. Viver em um cenário de guerra considerou o outro não apenas como um inimigo potencial, mas como um inimigo real, mesmo que este nada tivesse feito.

Uma das manifestações mais brutais contra a humanidade durante esse período foi durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a construção, sob o regime nazista, de campos de concentração destinados à segregação e posterior extermínio, especialmente dos judeus, embora não tenham sido os únicos afetados. Ao focalizar um desses campos, como Auschwitz, as indagações centrais que guiavam as preocupações eram reduzidas a duas questões fundamentais: como foi possível Auschwitz? E o que pode ser feito para evitar que Auschwitz se repita? Nesse contexto histórico, a educação ganha importância fundamental, sendo considerada como um elemento crucial na reflexão sobre as causas dessas atrocidades e na busca por meios de prevenção no futuro.

Nesse sentido, podemos pensar nos conceitos de humanização e barbárie. Adorno entende como barbárie, o impulso humano destrutivo, que se manifesta nas diversas formas de agressividade percebidas no cotidiano, podendo chegar a situações extremas, como os campos de extermínio nazistas. As pessoas, ao invés de prosseguirem um caminho de evolução do pensamento, na consideração do outro como importante e que deveria ser considerado em suas ações, consideram apenas seus interesses como dignos de defesa e, assim, tomam como guias uma agressividade e um ódio primitivos característicos de um contexto pré-civilizatório. Nesse contexto, o civilizado não é aquele que propaga determinados valores, de determinada sociedade, mas aquele que compreende a vivência comum como parte de si e que, assim, deve ser preservada na defesa de valores individuais.

Nesse sentido, Adorno propõe uma educação “emancipatória”, pois formas autoritárias de educação não conseguem evitar esse caráter impulsivo destrutivo. A educação desempenha um papel crucial ao criar possibilidades para o ser humano, capacitando-o a lidar com sua própria liberdade. Seu propósito é abrir espaço para uma liberdade compartilhada e conter o espírito autoritário que pode se manifestar em alguns indivíduos do grupo social. Nesse contexto, a educação deve ser um processo de inclusão aberto a indivíduos no grupo, centrado em interesses coletivos que promovam a humanização e evitem a barbárie.

O aprendizado, concebido como educação, deve visar a preparação do indivíduo para sua participação na vida coletiva. Em vez de focar na preservação individual, o objetivo é a conservação da vida comum. A educação deve ser desvinculada do caráter manipulador das forças políticas, evitando contribuir para a formação de indivíduos que desejam participar do grupo dos manipuladores. O primeiro passo para a libertação reside na consciência do que está ocorrendo. O que é reprimido pode adquirir uma força tão intensa que, em determinado momento, escapa ao controle, e a repressão diante de valores impostos alimenta a barbárie. Consequentemente, a conscientização é crucial para evitar a perpetuação desse ciclo.

Educar para a emancipação

Ao abordar o conceito de emancipação, é crucial reconhecer o propósito de libertar o indivíduo de um contexto situacional que o conduz a uma compreensão única da realidade. Essa compreensão muitas vezes sugere que a realização pessoal está intrinsecamente ligada ao que as forças sociais propõem como uma conquista coletiva. No entanto, os interesses subjacentes a essas forças frequentemente permanecem obscuros, e a educação pode, de fato, desempenhar o papel de um instrumento que ofusca essa clareza. A base conceitual dessas reflexões reside no pensamento de Theodor W. Adorno (1903-1969), um dos filósofos da Escola de Frankfurt. Apesar de não ter produzido obras exclusivamente dedicadas à educação, diversos textos seus abordam de maneira tangencial o tema educacional.

Quando pensamos em emancipação, precisamos compreender que “a emancipação não é possível em termos gerais. Só há emancipação do indivíduo na medida em que é nele que se concentra o conflito entre autonomia da razão e as forças obscuras e inconscientes que invadem essa mesma razão” (Matos, 2005, p. 52). Isso nos leva a compreender que, mesmo em iniciativas voltadas para uma educação de caráter coletivo, é crucial focar nas ações individuais. Isso nos alerta para a possibilidade de um projeto educacional tornar-se uma fachada, desviando a atenção dos interesses que se pretendem ocultar. A sociedade, ao invés de orientar o indivíduo em direção à emancipação, muitas vezes inculca nele a ideia de que o Estado (ou qualquer entidade que o represente) deve ser o guia da vontade coletiva.

O indivíduo emancipado é aquele que se beneficia de suas habilidades e características, desempenhando o papel de legislador de sua própria existência. No entanto, se o sistema induz os alunos a acreditarem na existência de uma classe "merecedora" (com base no esforço) de uma educação diferenciada em termos de quantidade e qualidade, dessa forma, podemos perceber que a ausência de emancipação é o elemento que influencia a formação de uma mentalidade favorável a essa condição, na qual se assume que "o sistema sabe o que é melhor".

Os métodos pedagógicos, conforme observado por Adorno, são configurados de maneira a não instigar o desenvolvimento do senso de posse de uma qualidade. Em vez disso, promove-se o senso de respeito e obediência a uma autoridade, considerando o propósito de educar o homem para assumir responsabilidade por si mesmo e pela posse de sua vontade. Entretanto, frequentemente observamos que a prática na sala de aula segue uma direção oposta. A educação voltada para a emancipação deve resultar na humanização do indivíduo, oposta a um ethos de competição que pode levar à barbárie. No entanto, as disparidades inerentes ao próprio sistema frequentemente colocam os seres humanos uns contra os outros, ao permitir a participação nos direitos sociais apenas para alguns.

Quando pensamos no contexto brasileiro, por exemplo, após intensas lutas e organizações da sociedade civil e pressões internacionais, o ensino fundamental foi universalizado para todas as crianças. Posteriormente, essa universalização se estendeu também para o ensino médio. O Estado precisa ceder a tais reivindicações. Entretanto, a educação ofertada pode ser considerada semiformativa, uma vez que a escola continua sendo utilizada para atender aos interesses de grupos hegemônicos da sociedade (Pucci, 2001).

Dessa forma, cria-se a impressão de que as ações do poder público são realizadas com o objetivo aparente de proporcionar mais autonomia ao indivíduo, buscando sua realização na sociedade. No entanto, somente uma observação cuidadosa é capaz de identificar as camuflagens da realidade, que se revestem de diversas formas para conquistar ou, pelo menos, transmitir a mensagem de uma pretensa consideração às necessidades humanas. Isso ocorre porque as autoridades políticas têm consciência de que um indivíduo emancipado não se submete a manipulações e não aceita o mínimo quando poderia aspirar ao máximo.

Vamos Exercitar?

Vamos retomar a nossa situação inicial: Em uma determinada escola, diversos professores começaram a notar que, de repente, muitos alunos do ensino médio passaram a demonstrar certo desinteresse pelas aulas e pelas atividades em geral. Na tentativa de resolver a situação, a coordenação levantou duas hipóteses: ou os professores estavam exigindo demais, em quantidade e nível de dificuldade, ou estavam exigindo pouco dos alunos. Foram pensadas algumas atividades para diagnosticar a situação, mas os resultados não ajudaram muito, pois percebeu-se que tudo estava dentro da normalidade. O que poderia estar faltando para saber o que estava ocorrendo e, assim, resolver a situação?

Uma das professoras tinha a opinião de que algo de fora dos muros da escola estaria afetando a vida daquela comunidade de alunos. Ela conversou com a coordenadora e, preparando uma pesquisa geral, entregou aos alunos um conjunto de perguntas que eles deveriam responder: os temas iam desde a vivência social e familiar até a percepção que eles tinham da escola, dentro das perspectivas de futuro. O resultado foi interessante, apontou para algo que o corpo docente e o gestor não haviam se atentado: diversas questões, envolvendo transporte público, reorganização das escolas e a consequente transferência de alunos estavam preocupando as famílias e criando um clima de insegurança e insatisfação.

O corpo gestor não imaginava que tais fatos estivessem influenciando a comunidade de alunos, pois a notícia havia sido anunciada nas mídias há poucas semanas e ainda não havia qualquer definição de como tudo iria se desenrolar. A partir de então, a coordenadora envolveu os professores em um grande projeto de conscientização para que a comunidade (alunos e famílias) fosse acalmada e o ano letivo pudesse terminar bem.

Percebeu-se a necessidade de se alargar os horizontes para que fosse possível entender todos os aspectos envolvidos na situação apresentada: a primeira suspeita recaiu na atuação dos professores, mas os resultados da pesquisa mostraram que outros fatores é que de fato estavam influenciando na queda do rendimento dos alunos.

Saiba Mais

Vamos aprofundar nosso conhecimento sobre a barbárie ocorrida no século XX. No filme brasileiro Nós que aqui estamos por vós esperamos, de Marcelo Masagão, o autor se inspirou na obra Era dos extremos, do historiador britânico Eric Hobsbawm, mostrando em sua produção, por meio da montagem das imagens produzidas no século XX, ambientadas pelo fundo musical de Wim Mertens, o período de contrastes de um mundo envolvido em duas guerras, colocando ênfase na banalização da violência, no desenvolvimento tecnológico, na esperança e na loucura humanas. O filme revela a vida de pessoas comuns e de celebridades, com a finalidade de levar ao interlocutor a importância individual para a construção da história. O documentário foi premiado no Festival de Gramado, em 1999, por sua montagem, e no Festival do Recife, como melhor filme, melhor roteiro e melhor montagem.

Pensar sobre a liberdade no contexto social é importante para compreender como essas questões estão presentes também no contexto educacional. Leia o artigo a seguir sobre o tema da liberdade, a partir das ideias de Theodor W. Adorno.

CHAVES, J. de C. O conceito de liberdade na dialética negativa de Theodor Adorno. Psicol. Soc., Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 438-444, dez., 2010.

Referências Bibliográficas

ARANHA, M. G. A. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo, SP: Moderna, 1993.

CHAUI, M. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2005.

CHAVES, J. de C. O conceito de liberdade na dialética negativa de Theodor Adorno. Psicol. Soc., Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 438-444, dez., 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/psoc/a/TPsfvSMw7sc7BzqzvzC5BrM/?format=pdf&lang=pt#:~:text=Adorno%20indica%20o%20quanto%20pode,pelo%20particular%20e%20pelo%20universal. Acesso em: 24 jan. 2024.

CRESPO, L. F.; CICONE, R. B.; MORAES, L. E. de. Fundamentos da educação. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.

HOBSBAWM, et al. Era dos extremos. São Paulo: Ed. Companhia das letras, 1995.

MATOS, O. C. F. A escola de Frankfurt: luzes e sombras do iluminismo. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2005.

MELO, R. Teoria crítica e os sentidos de emancipação. Caderno CRH, vol. 24, n. 62, p. 249-262, 2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-49792011000200002. Acesso em: 24 jan. 2024.

PUCCI, B. Teoria crítica e educação: contribuições da teoria crítica para a formação do professor. Espaço Pedagógico, v. 8, p. 13-30, 2001.

Encerramento da Unidade

Filosofia e Educação

Filosofia e educação

Olá, estudante!

Nesta videoaula você irá compreender a importância da perspectiva filosófica para o desenvolvimento de diferentes teorias e para a compreensão humana. Será possível também refletir a respeito da barbárie que aconteceu nos campos de concentração nazistas, percebendo o papel de humanização da educação nesse contexto.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

Ponto de Chegada

Olá, estudante!

Para desenvolver a competência desta Unidade, que é conhecer os pressupostos filosóficos da educação, identificando suas particularidades e aplicações no contexto educacional, você deverá primeiramente compreender que existem diferentes teorias sobre a origem do conhecimento. Elas nos ajudam a entender como acontece a complexa relação entre o sujeito que aprende e o objeto que ele busca aprender, além de trazer luz sobre os múltiplos e variados fatores que estão envolvidos nesse processo.

Essas teorias, fundamentadas no rigor dos estudos filosóficos, apresentam dentre os seus temas de destaque questões relacionadas à origem do conhecimento, explorando como os seres humanos adquirem compreensão sobre o mundo físico e social. Mas é importante perceber que devido à presença de elementos subjetivos, não é possível identificar uma única abordagem nessa área do conhecimento, uma vez que ele abriga diversas concepções, muitas vezes antagônicas, coexistindo em um território marcado pela pluralidade de teorias.

Ainda nesse sentido, podemos pensar sobre a Antropologia Filosófica, que nos leva a pensar sobre a natureza humana. Esse campo epistemológico é constituído de uma reflexão sistemática sobre a vida humana, o seu destino, sua estrutura psíquica, suas ações no mundo, suas relações com outros seres humanos e a totalidade da sua essência. Todas essas questões são permeadas pelos processos históricos, pois nós estamos inseridos em um contexto específico, somos influenciados por ele e o influenciamos de volta.

Para fornecer um respaldo teórico fundamental para uma prática docente reflexiva, a história surge nesse contexto como um campo do conhecimento científico sólido que nos permite estudar o desenvolvimento do homem ao longo do tempo e analisar processos históricos, personagens e fatos. Assim, é possível proporcionar aos educadores um corpo substancial de saberes, que consegue promover uma melhor compreensão dos períodos históricos, das diferentes culturas e civilizações e, como consequência, tornar a prática pedagógica mais crítica e reflexiva.

Portanto, por ser a educação uma prática mediadora das práticas históricas sob as quais o ser humano constrói sua existência subjetiva e social, é fundamental que haja uma reflexão mais elaborada sobre os pressupostos filosóficos da formação e da atuação didática dos professores. A qualidade da prática pedagógica só é garantida se, ao longo de sua formação, o educador tiver acesso a um conjunto articulado de elementos formativos que lhe tragam no futuro uma competência técnica e científica, a ser desenvolvida com criatividade, sensibilidade ética e criticidade política.

Dessa forma, a teoria sempre deve estar presente como subsídio na prática do professor. No entanto, ela não deve ser vista como ponto único do processo de ensino-aprendizagem. O ser humano, a partir do que apresentamos, deve ser entendido sempre tomando-se a situação na qual ele está inserido, não podendo ser compreendido a partir dos parâmetros de outra época. O professor é entendido como “ensinante”, mas isso não significa que ele deva ser reconhecido como o único detentor do conhecimento. Ele sabe determinado conteúdo e tem uma vivência de ensino a partir dele. O aluno, como “aprendente” traz a capacidade de aprender, mas não uma mente vazia, pois ele já tem uma vivência e um conteúdo que adquiriu ao longo do tempo.

É Hora de Praticar!

Precisamos pensar no potencial transformador da educação e na forma como ela é ofertada para compreender a estrutura e organização da nossa sociedade. A sociedade nunca é um grupo homogêneo e toda tentativa de fazer com que ela fosse assim, ao longo da história, terminou em “catástrofes sociais” – é só pensarmos em um simples exemplo, que foi o nazismo. No entanto, não podemos entender a realidade social como condenada a uma divisão impossível de ser superada. Vamos refletir sobre a educação no período da Segunda Guerra Mundial a partir da Teoria Crítica. A vivência social, marcada pela guerra, tornou-se objeto de profunda reflexão, por conta da reconfiguração de valores que se impunha à sociedade. Viver em guerra é viver tendo o outro como inimigo real, mesmo que ele nada faça.

Uma das ocorrências históricas mais brutais contra a humanidade foi gerenciada pelo nazismo. A construção de campos de concentração para a segregação – e posterior extermínio – daqueles que não participavam ou não concordavam com as ideias e os ideais difundidos por tal ideologia. Tomando-se um desses campos (Auschwitz) por objeto, responda aos seguintes questionamentos: como foi possível Auschwitz? O que fazer para evitar que Auschwitz se repita?

Como subsídio para elaborar a sua resposta, faça a leitura dos seguintes textos:

- Educação após Auschwitz - Theodor Adorno.

- Por uma ruptura do processo cíclico da história: uma leitura de "educação após Auschwitz – LIMA, J. C. de.; SOBREIRA JUNIOR, V. J.; SOUZA, A. I. L. de.

Reflita

Pense sobre a realidade na qual você vive. A educação sozinha teria a capacidade de transformá-la?

Quais conflitos sociais expressam a defesa, pela força, de interesses que não são coletivos?

O processo educativo obedece, simplesmente, às políticas vigentes, sendo, muitas vezes, força de barbarização?

Resolução do estudo de caso

A educação é fundamental nesse contexto em que a barbárie domina os indivíduos, em que a agressividade é tamanha e o ódio chega a ter um viés primitivo, nos remetendo a um contexto pré-civilizatório. Aqui, não tomamos a ideia de “civilização” como um modelo determinado de sociedade, mas um tipo de pensamento sobre a vivência coletiva. Nesse sentido, o civilizado não é aquele que propaga determinados valores, de determinada sociedade, mas aquele que compreende a vivência comum como parte de si e que, assim, deve ser preservada na defesa de valores individuais. Nesse sentido podemos entender como Auschwitz foi possível.

A educação deve criar novas possibilidades ao homem, para que ele tenha condições de lidar com a própria liberdade, que abrisse espaço para uma liberdade comum e que contivesse o espírito autoritário (que pode ser visto em determinados indivíduos do grupo social). Assim, a educação deve ser processo de inclusão aberta do indivíduo no grupo, a partir de interesses que sejam coletivos e que levem à humanização, ao contrário da barbárie.

O aprendizado (educação) deve ser pensado para que o indivíduo seja preparado para sua realização na vida coletiva – uma vivência que, ao invés da preservação da própria vida, objetivasse a conservação da vida comum. A educação deve ser liberta do caráter manipulador das forças políticas para que possamos evitar que Auschwitz ocorra novamente.

Dê o play!

Assimile

Veja no infográfico a seguir os principais pontos estudados nessa unidade:

Referências

ARANHA, M. L. de A. Filosofia da educação. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1994.

CHAUI, M. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2005.

CRESPO, L. F.; CICONE, R. B.; MORAES, L. E. de. Fundamentos da educação. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.